É como se cidadãos “imperfeitos” participassem da “perfeição” que lhes é concedida por outro ente “mais perfeito” (Estado, empresa etc.), que não apenas detém, mas é constituído por tudo de que os cidadãos podem participar. Por Manolo

Escrevi estas notas como parte de um artigo maior sobre participação na política, empregue como base de uma atividade formativa junto a pastorais de base. O artigo completo reúne elementos de artigos anteriores já publicados no Passa Palavra, e não haveria por quê republicá-los. Já estas notas, por serem inéditas, merecem alguma divulgação, dada a recepção que tiveram.

1.

1.

Há nos dias de hoje um debate político e sociológico muito grande acerca de quem são os sujeitos que protagonizam as lutas sociais nos últimos anos – e por “últimos anos”, expressão que muito repetirei daqui por diante, me refiro ao período que vai desde 2008, quando se deu a crise econômica que os economistas têm chamado de Grande Recessão, até a atualidade. Movimentos como Occupy Wall Street e a Primavera Árabe parecem trazer novos paradigmas de luta, novas formas de atuação política, novos modelos de participação. Parecem, por assim dizer, “ingovernáveis”, difíceis de se deixarem abordar por nossas lentes analíticas, esquivos, fugidios. Igualmente, a radicalização dos movimentos dos povos originários na América Latina trazem à luz o bem viver como novo projeto utópico anticapitalista. E aparentam, em sua novidade, serem alternativas ao que já vimos de alternativas fracassadas ao que aí está.

Mas cabe perguntar: até que ponto é tão “novo” o que tem sido apresentado como “novo”.

Acontece que o debate sobre a “novidade” destes movimentos sociais é enviesado por uma falsa consciência a respeito do que seja a classe trabalhadora hoje, condicionada pelos seguintes processos[1]:

1) A proletarização da quase totalidade da população mundial, anverso da moeda da expansão do capitalismo a quase todas as relações produtivas do globo, fez com que, ao invés de termos formações econômico-sociais em que o capitalismo convive hegemonicamente com outros modos de produção, na atualidade o que há é um só modo de produção globalmente unificado, com variantes internas. Quem pensa o capitalismo internacional como sendo inalteradamente o mesmo desde que os “textos” “clássicos” foram escritos, pode mesmo ter um bom instinto de classe e enorme espírito combativo, mas atirará contra os alvos errados.

2) Existe enorme contradição entre a globalização econômica – como resultado da maior integração entre as classes capitalistas, capazes de criar uma economia cada vez mais internacionalizada na esteira da Segunda Guerra Mundial e de criar expedientes capazes de fazê-la sobreviver a crises cada vez mais constantes desde a década de 1970[2] – e a fragmentação da classe a que pertencemos em mercados (de trabalho, mas não só) nacionais.

3) Há defasagem temporal entre as muitas tradições que herdamos (o nacionalismo econômico, o regionalismo, a folclorização de certas práticas etc.) e as formas atuais de nossa própria exploração enquanto trabalhadores no capitalismo (nomeadamente a precarização, a terceirização, a dissolução dos limites entre os trabalhos e os lazeres etc.), pois a assimilação destes muitos modos de produção e formações socioeconômicas pelo capitalismo se deu muito mais rapidamente do que pudemos, enquanto indivíduos, assimilar.

4) No campo das profissões ditas “liberais” “clássicas”, enquanto a vasta maioria vive a “proletarização” de suas condições de trabalho, uma minoria neste campo ascende aos escalões de comando da economia e da política. Quem pensa, por exemplo, que um clínico geral do SUS, um dentista que aluga temporariamente o consultório de algum profissional já estabelecido ou um advogado iniciante num grande escritório vivem as rotinas profissionais de quem detém os meios de produção e controla seus tempos e ritmos de trabalho[3], vive com pelo menos quarenta anos de defasagem relativamente ao mercado de trabalho de tais profissões.

5) No seio da própria classe trabalhadora dita “tradicional”, o toyotismo e a terceirização generalizada criaram uma clivagem entre “precários” e “estáveis”, muito mais complexa que o tradicional “exército de reserva”[4]. Quem pensa numa “classe trabalhadora” homogênea, mansa e pacificamente unificada, sem quaisquer conflitos e contradições internas, cedo se decepcionará – e na luta de classes a decepção militante costuma resultar em apatia ou traição.

6) O avanço da produção imaterial – que não deixa, por ser imaterial, de ser produção de valor – cria a impressão de que a classe trabalhadora não mais existe, porque nada mais se produz e tudo hoje tende a ser serviço. Quem pensa numa “classe trabalhadora” aferrada à pura produção de bens materiais não faz outra coisa senão retroceder em pelo menos trinta anos de debate sociológico e econômico.

É nisto que estamos enterrados até o pescoço. E é disto que queremos sair, custe o que custar. Do contrário, serão ainda os capitalistas que nos ditarão as formas e os meios pelos quais nos organizamos na vida econômica, política e social, e se o permitirmos é o próprio capitalismo quem sairá reforçado.

Deste ponto de vista, as formas organizativas ditas “novas”, conquanto expressem as contradições sociais mais pulsantes do momento, encontram-se ou viradas para trás (caso do bem viver), ou sujeitas a pressões semelhantes às formas organizativas que pretendem superar. Isto porque não existe forma de luta isolada de seu contexto, e num contexto social conflituoso as próprias lutas, quaisquer que sejam suas formas organizativas, serão igualmente atravessadas por conflitos sociais; a capacidade daqueles em luta de reconhecer esta conflituosidade interna e assumi-la como parte inevitavelmente integrante das próprias lutas que empreendem é que determinará o que há ou não de “novo” nestas novas formas.

2.

2.

Como forma de contrabalançar as tendências negativas deste cenário de horrores (pois eliminá-las pediria outro tipo de esforço), há quem aposte na participação dos movimentos sociais nos espaços institucionais, quaisquer que sejam as formas concretas que venham a assumir: plebiscitos, referendos, conselhos de políticas públicas, conferências setoriais, audiências públicas etc. Ao menos no que diz respeito aos movimentos sociais, este espaço institucional resultou da demorada, sofrida e sacrificada luta pela conquista e efetivação de direitos. Os resultados desta luta, mesmo quando bastante impactantes, pouco se viam de imediato, mas formaram ao longo do tempo um campo institucional renovado, menos tecnocrático e mais participativo. Mas cabe perguntar: que sentido tem a participação? Há um sentido unívoco para a participação – ou seja, quando se fala em participação, estarão todos os envolvidos em tais processos falando da mesma coisa?

Que é participação? “Ação ou resultado de participar”, nos diz o Aulete Digital. O que vem a ser participar? “Ter ou tomar parte de”, “associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento”, “tomar parte em”, nos diz o Aulete Digital. O dicionário Michaelis dá o mesmo significado, e adiciona “comunicar, fazer saber, informar”, “ter natureza ou qualidades de” e “comunicar com”.

Etimologicamente, tanto o substantivo quanto o verbo derivam do latim participare, que por sua vez deriva das palavras latinas pars, partis (“parte”) e capere (“tomar, agarrar, capturar”), sendo que capere se transformou em cipere por apofonia.

O significado de participar nem sempre foi o que hoje entendemos. Os filósofos e teólogos da Idade Média, por exemplo, entendiam a participação num sentido inverso ao nosso: para eles, e já pedindo desculpas pela cacofonia necessária, participar é receber algo de outrem, mas só em parte, não na sua totalidade; o participante (ou seja, “quem participa”), assim, participa do participável (ou seja, “aquilo de que se pode participar”) do participado (ou seja, “aquele que detém aquilo de que se pode participar”). Deu nó? É simples. É a velha questão da parte e do todo: o participante recebe ou participa de um participável, que pertence a outro ente de grau mais elevado, do qual o participante apenas participa. Ele é um pedaço de algo maior, cujas características recebe nos limites daquilo que lhe é próprio. Para manter a discussão nos termos teológicos em que ela se deu, se o homem foi criado à imagem e semelhança de deus, ele participa da criação, mas apenas e tão somente na medida em que suas características enquanto homem assim o permitam. Parece sem sentido, bobagem filosófica, mas, transplantada a questão para a participação política, subjazem resquícios deste sentido: é como se os cidadãos, seres “imperfeitos”, participassem da parcela de “perfeição” (o poder político) que lhes é concedida por outro ente “mais perfeito” (o Estado, a empresa etc.), que não apenas detém, mas é igualmente constituído por tudo aquilo de que os cidadãos podem participar.

Voltando ao que nos interessa, participação tem tantos sentidos que precisamos limpar o meio de campo. A melhor forma é a qualificação desta participação, ou seja, dizer de que tipo de participação estamos falando. Ora, a participação que nos interessa é a participação nas deliberações e decisões, portanto é a participação política, se entendermos a política como a deliberação e decisão coletivas. (Não é só, mas é o que nos basta por enquanto.)

Sejamos ainda mais precisos, pois há muitas tipologias da participação.

Vejamos a tipologia criada por Juan Díaz Bordenave. Para ele, a primeira participação é a participação de fato, tida por ele como uma participação sobre a qual nem se tem escolha, nem se dá por imposição consciente; trata-se de uma participação a que se é levado, por assim dizer, pela força do hábito e das tradições. Em seguida, vem a participação espontânea, ou seja, aquela que envolve a escolha livre, mas que não implica em qualquer formalização, institucionalização etc.. Em terceiro lugar há a participação imposta, na qual o indivíduo é obrigado a fazer parte de grupos e realizar certas atividades indispensáveis. Em quarto lugar, há a participação voluntária, que se diferencia da participação espontânea apenas pelo fato de que os partícipes criam organizações, estabelecem suas regras de funcionamento etc. Neste último caso, nem sempre a participação se dá por iniciativa dos partícipes; há casos em que a participação voluntária é provocada, ou seja, suscitada por agentes externos ao grupo, que podem ajudá-los a atingir seus objetivos e metas (sendo, então, uma participação dirigida) ou levá-los a atingir objetivos e metas que não os seus próprios (sendo, então, uma participação manipulada). Um último caso de participação categorizado por Bordenave é o da participação concedida, ou seja, uma participação que seria a parte de poder ou de influência exercida pelos oprimidos e explorados (Bordenave chama-os de “subordinados”) e considerada legítima por eles mesmos e por seus superiores.

Tal tipologia diz respeito à forma da participação. Mais importante é a tipologia da intensidade da participação, que Bordenave aproveita da politóloga estadunidense Sherry Arnstein sem dar o devido crédito. Esta tipologia é mais interessante por colocar em relação os dirigentes e os dirigidos numa dada organização ou instituição a partir de duas questões-chave:

-

Qual o grau de controle dos dirigidos sobre as decisões?

-

Qual a importância das decisões de que se pode participar?

O primeiro grau de intensidade participativa é a informação, que se dá quando os dirigentes informam aos dirigidos sobre as decisões tomadas (sim, há algum nível de participação envolvido, pois há decisões tomadas pelos dirigentes que sequer são informadas aos dirigidos, e a reação dos dirigidos frente às informações pode levar os dirigentes a manter ou modificar as decisões). O segundo grau é a consulta, que se dá quando os dirigentes consultam os dirigidos antes de tomar uma decisão, seja por imposição legal (consulta obrigatória), seja por vontade própria (consulta facultativa). O terceiro grau é a recomendação/elaboração, que se dá quando os dirigidos elaboram propostas e recomendam aos dirigentes que as aceitem, embora caiba a estes últimos a decisão final sobre tal aceitação. O quarto grau é a cogestão, que se dá quando a administração da organização é compartilhada mediante mecanismos de co-decisão e colegialidade; aqui os dirigidos exercem influência direta na eleição de um plano de ação e na tomada de decisões por meio de conselhos, comitês ou quaisquer outros organismos similares. O quinto grau é a delegação, que se dá quando os dirigidos têm autonomia em certos campos ou jurisdições antes reservados aos dirigentes. O sexto grau é a autogestão, que se dá quando o grupo determina seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles pertinentes, sem referência a uma autoridade externa; desaparece, portanto, a diferença entre dirigentes e dirigidos, entre administradores e administrados, pois o que há é a auto-administração.

Mas em que níveis pode se dar a participação? Bordenave estabelece seis:

-

Formulação da doutrina e da política da instituição;

-

Determinação de objetivos e estabelecimento de estratégias;

-

Elaboração de planos, programas e projetos;

-

Alocação de recursos e administração de operações;

-

Execução de ações;

-

Avaliação de resultados.

No contexto de uma sociedade burocratizada, não é difícil encontrar disposição favorável por parte dos dirigentes a que os dirigidos participem dos níveis 5 e 6, embora seja mais frequente a participação apenas no nível 5. Os níveis de maior importância, em especial os níveis 1 e 2, são guardados a sete chaves pelos gestores. Alcançá-los exige enormes esforços e mobilização coletiva; como vimos, entretanto, as formas das lutas se sucedem de modo descontínuo, quase imprevisível, sem qualquer garantia de sucesso. Pior: as formas de cooptação são muitas, variadíssimas, frequentemente aproveitando-se das necessidades concretas dos dirigidos para voltá-las contra eles próprios.

3.

3.

A questão pode ser ilustrada com o caso brasileiro, tido como exemplar em termos de participação política – ao menos enquanto a esquerda não havia sido apeada do governo federal.

Segundo dados do IBGE (Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2001), há 28 mil conselhos de políticas públicas espalhados nos 5.562 municípios brasileiros, focados nos mais diversos eixos, mas principalmente nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde. Em 2004 estes conselhos municipais reuniam 170 mil conselheiros da sociedade civil – mais que o triplo de vereadores eleitos em todo o país no mesmo período (51,8 mil).

Apesar da baixa capacidade propositiva dos conselhos (em geral causada por entraves logísticos e institucionais impostos por agentes políticos contrários à sua implementação ou a seu papel propositivo e fiscalizatório), estes dados demonstram existir uma institucionalidade participativa já bastante estruturada no país, a cujo cargo está a gestão das políticas públicas da área social em regime de cogestão entre Estado e sociedade civil. Esta institucionalidade participativa abre novas possibilidades para a democracia no país ao mesmo tempo em que impõe novos desafios, pois a gestão de políticas públicas através de tais conselhos, mesmo sendo conquista democrática do mais alto valor, reproduz em seu funcionamento concreto e cotidiano a burocratização dos movimentos sociais – especialmente os urbanos – percebida nos últimos quinze anos.

A heterogeneidade na composição destes conselhos, verificada pela diversidade das organizações neles representadas, caminha ao lado de uma tendência à elitização da participação, pois os conselheiros, no que se refere à renda, escolaridade e engajamento político-partidário, estão bem acima da média nacional. Um perfil típico do conselheiro no Brasil descrito em pesquisa de 2004 (Democracia e participação: os conselhos gestores do Paraná) mostra que são brancos, com leve preponderância das mulheres, maiores de 30 anos, casados, de religião católica, com alta escolaridade, predominando aqueles com nível superior. Estão inseridos no mercado formal de trabalho, concentrados no serviço público municipal – inclusive os que representam a sociedade civil – e recebendo a partir de 5 salários mínimos como renda mensal, o que os coloca muito acima da média de renda da maioria da população brasileira.

Quando estes conselheiros vêm de movimentos sociais, o perfil muda, mas os riscos são semelhantes. A experiência da institucionalização dos conselhos de políticas públicas, das conferências setoriais, das audiências públicas etc. demonstra que, via de regra, não são poucos os conselhos e conferências em diferentes escalas federativas que terminam sendo ocupados pelos mesmos movimentos sociais envolvidos na questão em pauta – quando não pelas mesmas pessoas, que ocupam vagas em dois ou até mesmo três conselhos nas áreas de seu interesse. Assim, está em consolidação a formação, entre os trabalhadores, de uma nova camada social plenamente integrada entre si, formadora de uma verdadeira burocracia participativa, uma nova camada social plenamente integrada ao jet-set participativo, de lideranças que abandonam até mesmo a linguagem dos movimentos sociais e pautam-se pelas necessidades, prazos e jargão deste espaço institucional onde atuam.

É nos conselhos de políticas públicas, é onde as pautas dos movimentos é apresentada pela burocracia participativa, que a burocracia estatal age como quem luta judô: a força ofensiva dos golpes é absorvida e redirecionada em favor de quem se defende. O funcionamento destes espaços ocorre ao contrário do que tanto se reivindicara antes de sua conquista e consolidação. Sua composição, em geral feita por cooptação (nada de negativo neste termo, empregue aqui no sentido puramente sociológico e politológico do chamamento e integração em determinados espaços daqueles que lhes são mais próximos e que inspiram confiança em quem já os integra), dificulta a compreensão, por parte dos “inorganizados”, dos critérios empregues no processo. Sua pauta, quase sempre técnica, dificulta a participação destes mesmos “inorganizados” em debates cujo conteúdo, dissipada a névoa tecnicista, lhes interessa diretamente. Seu caráter, quase sempre consultivo, sequer aponta, no campo a que se dedicam, possibilidades reais de contestação aos desmandos de qualquer dos três Poderes; a bem da verdade, o episódio da aprovação do programa Minha Casa, Minha Vida, sem qualquer consulta ao Conselho Federal das Cidades, escanteado e impotente, demonstra que na correlação de forças políticas frente aos órgãos centrais do planejamento econômico os conselhos tem pouco ou nenhum peso.

A busca preferencial dos movimentos sociais – em especial aqueles das cidades – por estes espaços institucionais é sintoma da incorporação, por parte das lideranças dos movimentos sociais, de técnicas de controle e gestão dos trabalhadores empregues pelos próprios capitalistas. Na luta contra a injustiça sob o regime capitalista, estas lideranças terminaram fazendo avançar sua pauta secundarizando o aspecto pedagógico que a participação popular tem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para estas lideranças burocratizadas, a conquista de reivindicações imediatas transformou-se de meio de luta para a transformação da sociedade em meio de vida; sendo assim, nada mais natural que aprender a gerir as expectativas e pequenos conflitos no seio dos movimentos para mantê-los sob seu controle e, posteriormente, transformá-los, nas mesas de negociação junto a burocratas do Estado, na forte moeda política que são as “listas de cadastros”, “número de ônibus”, “número de pessoas” etc.

Neste ritmo, convocatórias para atividades simples como a exibição de um filme nos espaços ocupados são feitas com o mesmo chamamento: “atenção meu povo, agora é hora de assembleia e a gente vai discutir as casas!” Sob a desculpa de que “de outro jeito o povo não vem”, estas práticas são refinadas ao ponto de, em determinadas atividades, certas lideranças porem em circulação listas de presença que funcionam como relógios de ponto nas fábricas, garantindo prioridade no acesso aos direitos reivindicados através da luta – de todos! – a quem mais participe: “participar de passeata dá cinco pontos, participar de assembleia dá três pontos, participar de reunião dá dois pontos…” Nas cooperativas, a gestão financeira concentra-se em poucas pessoas, quando não numa só; mesmo sem o desejarem, estas pessoas são vistas e tidas como patrões. Nas mobilizações, as assembleias funcionam mais como demonstração de força das lideranças para as “autoridades” que como espaços de debates sobre os rumos dos movimentos; são, em geral, momentos em que as lideranças – e apenas elas – dão “informes”, sem espaço para discuti-los ou explicá-los.

Um esprit de corps se forma dentro desta burocracia participativa, o que dificulta a penetração em seu seio de pessoas pouco afinadas com ele. Quando as reivindicações apresentadas nos espaços de gestão participativa são suficientemente genéricas (diretrizes gerais de execução de políticas públicas etc.) elas afetam positivamente outros movimentos, mas quando são mais específicas (construção de casas, obras de saneamento básico etc.) atendem mais aos interesses do próprio movimento que representam que aos interesses gerais a serem alcançados pelas políticas propostas. Os recursos públicos – de qualquer tipo – chegam mais fácil para quem está inserido neste métier, e quem está fora dele mal sabe como acessá-los. Como as tônicas da gestão pública brasileira nas duas últimas décadas são a ampliação da implementação dos conselhos gestores de políticas públicas nos mais diversos setores e o aprofundamento de suas competências administrativas, o dilema para os movimentos sociais neste período é o de submeter-se à lógica burocratizante dos espaços de participação ou ficar à margem das decisões e conquistas.

Pior ainda é o caso daqueles movimentos sociais que tentam manter-se à margem deste processo. Tentam manter as bases mobilizadas, buscam estimular ao máximo a participação nas atividades coletivas, esforçam-se para quebrar a burocracia do Estado, mas vêem-se envolvidos por um complexo de fatores que desemboca na apassivação das bases. Veja-se o caso dos movimentos de luta por moradia que mantém a saudável tática de ocupação de imóveis abandonados; neles, é regra geral que quanto mais velha a ocupação e quanto mais tempo aguarda por regularização fundiária ou construção de conjuntos habitacionais ao invés de começar de imediato um processo coletivo de construção autogerida, mais se fragmentam as relações sociais e mais difícil se torna a mobilização. Além disto, indo ao caso soteropolitano para dar ainda mais concretude à análise, a profusão de programas habitacionais, a facilitação ao crédito imobiliário e o incontornável espetáculo da transformação de Salvador num canteiro de obras a céu aberto entre 2009 e 2015 – novos prédios surgiam nos lugares mais improváveis, e aos borbotões – tudo isto dava a impressão de que bastava esperar e tudo ficaria bem. E enquanto esperavam, as famílias podiam sofrer nas ocupações com a falta de saneamento básico, com as batidas policiais, com a chegada de pequenos varejistas de drogas, com as chuvas, com os incêndios – para elas, tudo isto é sofrimento, dor e angústia, mas no final das contas a casa chegaria. Às lideranças destes movimentos que tentam “correr por fora” da burocracia, diante deste grau de apassivação das bases, resta verem-se forçadas a trabalhar de graça para o Estado fazendo tudo o que é de responsabilidade do setor de assistência social dos órgãos responsáveis pela habitação na Prefeitura de Salvador e no Governo da Bahia. Sob a desculpa de “falta de pessoal”, estes órgãos empurram para as lideranças de movimentos a preparação das listas de cadastrados, a checagem de cadastro por cadastro em busca de erros, a solução dos muitos problemas de documentação das pessoas, as convocatórias telefônicas para entrega de chaves (gastando todos os créditos de seus celulares)… e assim o tempo e os recursos que poderiam ser empregues em ações mais importantes, no fortalecimento do tecido social das ocupações, na consolidação de alianças com outros movimentos e na construção de estratégias para os movimentos, este tempo e estes recursos são sorvidos, mesmo contra a vontade destas lideranças, pelo incontornável turbilhão burocrático dos programas habitacionais. Como se vê, há modos de controlar mesmo os que se recusam à burocratização por meio do simples apelo às necessidades daqueles que lhes dão legitimidade para a ação.

A julgar pelo panorama apresentado pela pesquisa Arquitetura da Participação no Brasil[5], aquilo que tempos atrás se lançava como hipótese polêmica confirmou-se: os espaços participativos são freios às lutas sociais, perfeitamente adaptados à institucionalidade. E mesmo os setores críticos integrantes de tais espaços, ao dedicar-lhe parte de suas forças, de seu tempo e de suas energias, vêm-se igualmente dragados pelas forças que lhes são contrárias.

[1] Subscrevo com tais descrições, alteradas algumas passagens e pontos menores de discordância, teses apresentadas anteriormente por João Bernardo na primeira parte de seu artigo “Sobre a esquerda e as esquerdas”, disponível aqui.

[2] Se a multinacional tradicional é a forma de organização própria dos anos 1930-1970, contra a qual aqueles que nelas trabalhavam inventaram um sem-número de formas de resistência, dos anos 1980 para cá vários experimentos têm sido feitos por parte de empresas como a IBM para articular globalmente sua produção. No atual momento, as assim chamadas empresas globalmente integradas surgem como forma mais avançada de organização, superando inclusive as empresas multinacionais tradicionais: ao invés de ter em cada país filiais que, literalmente, copiam o modus operandi da matriz, trata-se de um só conglomerado empresarial, vertical e horizontalmente integrado por meio de várias holdings, subcontratadas, subsidiárias etc., que integra num só corpus etapas produtivas anteriormente dispersas entre várias empresas, coordenando sua execução por todo o globo lá onde cada etapa apresentar melhores índices de produtividade. Ainda está em debate se esta nova forma organizacional suplantará definitivamente a multinacional tradicional, se conviverá com ela, ou se a integrará, “fagocitando-a”, em seu modus operandi. Em ambos os modelos, entretanto, o investimento externo direto e o comércio intrafirma estabelecem a necessidade de novas teorias acerca da análise do comércio internacional e das balanças de pagamento, pois o fluxo transfronteiriço de bens e dinheiro entre empresas pertencentes ao mesmo conglomerado obnubila uma análise acurada do fenômeno em nível global. Sobre o assunto, e por perspectivas diferentes, cf., p. ex., “Sur la dynamique du capitalisme” (Socialisme ou Barbarie, nº 12 e 13, ago. 1953/mar. 1954), de Pierre Chaulieu; Capitalisme moderne et révolution (Paris: UGE, 1979), de Cornelius Castoriadis; “Capital flows and international economic relations: the explosion of foreign direct investment among the G-5” (Tokyo Club Papers, nº 1, 1988), “Foreign-owned firms, trade and economic integration” (Tokyo Club Papers, nº 2, 1989), Foreign direct investment: the neglected twin of trade (Washington, DC: Group of Thirty, 1991) e Global companies and public policies: the growing challenge of foreign direct investment (Londres: Pinter, 1990), todos de DeAnne Julius (sozinha ou em coautoria com Stephen Thomsen); Rivals beyond trade: America versus Japan in global competition (Ithaca: Cornell, 1992), de Dennis J. Encarnation; Rival capitalists: international competitiveness in the United States, Japan and Western Europe (New York: Cornell, 1992), de Jeffrey A. Hart; a série World Investment Report, da ONU (especialmente o volume mais recente); “The globally integrated enterprise” (Foreign Affairs, maio-jun. 2006, disponível aqui), de Samuel J. Palmisano; “Systemic banking crises: a new database” (IMF Working Paper, nov. 2008) e “Systemic banking crises database: an update” (IMF Working Paper, jun. 2012), de Luc Laeven e Fabián Valencia; O inimigo oculto (Porto: Afrontamento, 1979), Economia dos conflitos sociais (São Paulo: Cortez, 1991) e a série de artigos “Sete teses sobre a actual crise” (ver aqui), “Perspectivas do capitalismo na actual crise económica” (ver aqui) e “Ainda acerca da crise económica” (ver aqui), todos de João Bernardo.

[3] Não será necessário detalhar, aqui, os mil e um expedientes pelos quais estes tempos e ritmos são disputados entre tais trabalhadores e seus patrões, mas só este aspecto já seria de suma importância para compreender, ainda que de forma superficial, a “proletarização” destas profissões.

[4] Note-se como sintoma deste fenômeno as difíceis relações entre os trabalhadores das “atividades-meio” e aqueles das “atividades-fim”, especialmente no que diz respeito à sua representação sindical.

[5] TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves; SOUZA, Clóvis Henrique Leite de; LIMA, Paula Pompeu Fiuza. Arquitetura da participação no Brasil: uma leitura das representações políticas em espaços participativos nacionais. Rio de Janeiro: IPEA, 2012. Disponível em: http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/Tds/td_1735.pdf.

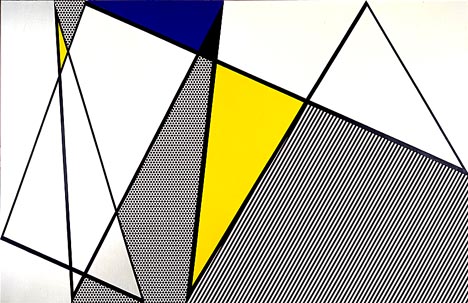

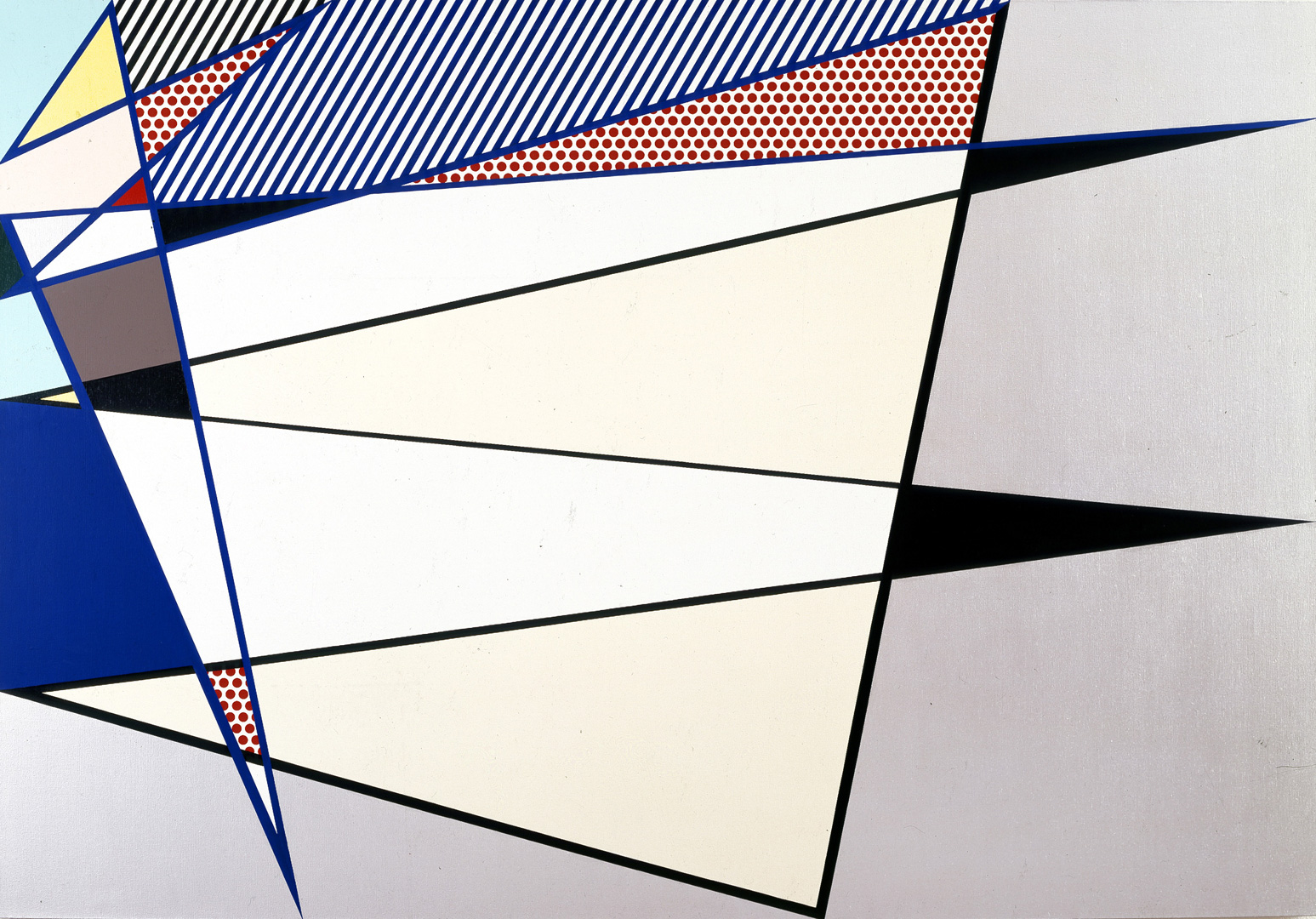

Ilustram este artigo pinturas das séries Perfect Painting e Imperfect Painting, de Roy Lichtenstein.