A música não permite escapar à concretude da matéria sonora. Mas muita gente, para justificar uma visão idealista e utilitarista da arte, pretende que há uma diferença de natureza entre a forma e o conteúdo. São como os revolucionários para quem a revolução é um lindo projecto, e não aquilo que se faz – ou não se faz – um pouco todos os dias. Por José Mário Branco

Há outras formas de assimetria entre os três “pés” do tripé referido na introdução do segundo artigo desta série. Em meados dos anos 1960, entre os cantores portugueses, tanto em Portugal como exilados em França, houve um aceso debate sobre a forma da canção porque muitos deles consideravam que, numa canção, o essencial era a qualidade do discurso poético – as palavras – e que o “suporte” musical da canção era secundário. Eu, ao contrário, defendi, e defendo, que uma canção não é uma sobreposição de dois discursos, palavras e música, mas sim um novo discurso resultante da união dos outros dois. A poesia não precisa de muletas musicais, como a música não precisa de muletas poéticas. São duas diferentes linguagens que se fundem numa nova matéria plástica (uma nova linguagem) que é uma canção.

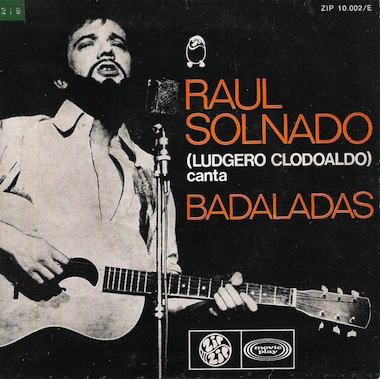

Embora não nestes exactos termos, essa questão estava presente nessas nossas discussões dos anos 1960. Por exemplo: um cantautor, à época bem conhecido, e que teve um papel importante na denúncia do Estado Novo e da guerra colonial, “musicou” (era assim que se dizia) um poema de João Apolinário, um poeta neorealista português, que começava “É preciso avisar toda a gente…” [1] e, com um discurso poético denunciatório, vigoroso e empolgante, acabava “É preciso, imperioso e urgente / mais flores, mais flores, mais flores!”. Pois esse cantautor, pondo agora de parte outras questões de gosto e de qualidade composicional ou interpretativa, terminava a canção-poema com uma triste linha melódica descendente, uma aterragem quase forçada na tónica, ainda por cima em rallentando e quase lavado em lágrimas: “mais flores… mais flores… maaaiiis flooooores”, com um requebro choroso no primeiro “mais flores”. Quando ouvi isso cometi um erro diplomático que me custou um corte de relações: “Mas os fascistas, quando ouvirem isso, vão adorar! É uma proclamação de impotência da esquerda!” E este era um caso entre muitos. O grande actor e humorista Raúl Solnado, que era um democrata e um homem progressista, chegou mesmo a fazer um entremez televisivo intitulado “O baladeiro” em que ridicularizava essa proliferação de cantautores-estudantes que, em nome das melhores causas, colavam poemas à força em suportes melódicos medíocres e sempre iguais.

Na mesma linha, sempre me causou má impressão – e alguma desconfiança acerca da bondade ideológica da sua propaganda política – uma tendência de alguns movimentos de libertação africanos (das ex-colónias portuguesas) com quem tivemos relações de solidariedade militante no tempo da ditadura. As suas canções e hinos eram melodicamente pobres e tristemente parecidos com os cantos das igrejas. Nada tinham a ver, ou quase nada, com a música africana, sobretudo com os seus ritmos. Ao contrário, é interessante ver como, na África do Sul, os hinos, os cantos, incitamentos de marchas, etc. dos movimentos políticos e sociais têm tido quase sempre uma relação muito mais directa e viva com as culturas de origem.

Hoje, esta distorção da criação artística continua a ser predominante na arte que é usada como um mero meio de agit-prop pelas organizações e movimentos políticos, para quem a “justeza” dos conteúdos continua a ser justificação suficiente para canções, actos teatrais, poesias ou pinturas de uma confrangedora [aflitiva] pobreza estética e técnica [2]. Associada a esta distorção, aparece com frequência a justificação populista de que “todos somos poetas, músicos, actores, pintores”, como se o objectivo de aperfeiçoar os aspectos técnicos e estéticos da expressão artística fosse já, em si mesmo, um pecado de elitismo classista, e não uma condição de aperfeiçoamento da expressão do espírito humano.

De facto, toda a minha prática na oficina das canções me levou a concluir que, na criação artística, não há questões de forma, entendidas como separadas do discurso ou dos significados. A forma é a concretização material de um discurso, é a expressão gramatical de um discurso. A minha oposição ao pós-modernismo resulta disso: de verificar que, no pós-modernismo, como já expliquei em artigos anteriores, as questões formais são autonomizadas do discurso e, por isso mesmo, ganham uma vida própria e acabam por se sobrepor à expressão artística [3]. A arte passa a ser uma forma de exibição formal. O criador artístico deixa de se tornar universal através da criação e legitima a ocupação do espaço comunitário através de práticas puramente formais, assentes numa exibição do indivíduo que as propõe.

Interessa agora perceber de que maneira este formalismo pós-modernista acaba por se identificar com o que parece ser o seu “oposto”: a prevalência do “conteúdo” sobre a “forma”, ou seja, a concepção de que, numa obra, o que interessa é a evidência e a imediatez dos sinais discursivos – concepção esta que foi teorizada por Jdanov no “realismo socialista”, ou seja, a concepção da arte como uma mera ferramenta de agit-prop. É que a universalização que o criador consegue – ao corporizar um discurso uno numa linguagem una –, tornando-se assim numa espécie de mensageiro exterior e muito maior do que ele próprio, é de facto uma forma de se “desapropriar” da obra, de a transformar em património de todos, de a tornar inteiramente apropriável por cada ser humano. Porquê? Porque a forma observada pelo espectador-observador, ao ser por ele identificada e apropriada, é objecto de uma renovação do seu sentido e, por isso, de uma recriação – por isso referimos, em artigo anterior, que a criação partilhada é, sempre que há público, uma recriação. Mas se a forma for o próprio sentido da obra criada, se a sua essência for um “aspecto” e não um discurso, aí o discurso limita-se ao aspecto (como no pós-modernismo), não havendo inovação técnica, nem discurso estético, nem uma razão ética – a “grande razão” de que falava Fernando Pessoa. A separação entre forma e conteúdo será, pois, uma espécie de discurso da irrelevância e da convenção, o inverso da criação artística: uma forma de apropriação, de não-partilha, de propriedade privada.

Seja pela utilização (sistemática e sistematizada) de jogos formais, de efeitos, de private jokes, de quaisquer formas de exibicionismo onde o autor não se expõe a si mesmo, seja (na aparente inversa) pela cristalização em clichésideológicos e políticos propostos de modo acrítico, seja ainda pela tentativa da impossível separação entre um suposto “conteúdo” e um suposto “suporte formal” – o que sempre subjaz a essa objectiva recusa da partilha é a impossibilidade de apropriação efectiva da obra pelos que dela possam usufruir e a proposta da sua percepção como algo exterior à humanidade.

O autor e professor teatral Gordon Craig escreveu: “Só depois de varrida dos lábios a palavra ‘efeito’, eles estarão prontos para pronunciar essoutra palavra Beleza” [4]. As consequências deste princípio são facilmente constatáveis no trabalho dos actores, no teatro, no cinema e na televisão. Mas também no mundo das canções ele é perfeitamente aplicável, ainda mais claramente nas situações de interpretação ao vivo. A consciência dessa oposição entre exibir-se eexprimir-se permite-nos discernir “em directo” o império dos efeitos formais como roupagem do vazio de emoções e do descompromisso. Mas, como já tentei demonstrar em artigos anteriores, o vazio de emoções e o descompromisso não são neutrais, são escolhas, são modos de compromisso com a não-expressão e o não-compromisso.

A mediatização, como já referi em artigos anteriores, também implica compromisso e meios técnicos de garantir a expressão mediatizada. Não só nas gravações, mas mesmo na música ao vivo. Conto-vos duas pequenas histórias para concluir.

A primeira aconteceu em 1974, quando regressei a Portugal após 11 anos de exílio em França. Perante a convulsão social e política que se desencadeou em Portugal na Revolução dos Cravos, os cantautores que se vinham opondo ao regime fascista logo se reuniram e, no dia 1 de Maio, fundaram o primeiro colectivo de cantautores para “se colocarem ao serviço do povo e da revolução” (naturalmente esse colectivo viria a cindir-se em vários mais pequenos, em função das respectivas pertenças políticas, ideológicas ou partidárias). Muitos dos cantores, e a quase totalidade dos quadros políticos locais que os solicitavam, tinham o maior desprezo pelo apuramento das condições técnicas em que decorriam os “cantos livres”, as intervenções no terreno das lutas – em suma a qualidade do som que chegava aos ouvidos do público presente. Era o regime do “qualquer coisa serve” e do “o que é preciso é agitar a malta [a galera]”. Lembro-me de que foi essa a primeira grande discussão: eu defendia – influenciado pelas questões que me vinha levantando em anos recentes e também pela leitura de McLuhan (“o meio é a mensagem”) – que era importantíssimo cuidar da qualidade do som das nossas sessões de cantigas, que o próprio resultado, a utilidade e o “respeito pelo povo” exigiam que o som recebido pelo público permitisse perceber o melhor possível o que era dito ou cantado em cima de um palco, de um estrado, de um tractor agrícola, no meio da rua. Por isso, no grupo a que pertencia (o Grupo de Acção Cultural “Vozes na Luta”), decidimos que a nossa primeira tarefa importante era encontrar o dinheiro necessário para comprar uma boa aparelhagem, com bons microfones, bons amplificadores e boas colunas de som, e uma carrinha de 9 lugares com espaço para a aparelhagem e os instrumentos de forma a termos autonomia e rapidez de intervenção. A segunda medida interna adoptada foi a obrigatoriedade dos ensaios, isto é, da preparação técnica musical – partes corais, estudo colectivo das percussões, das guitarras e outros instrumentos tradicionais e transportáveis (flautas rústicas, gaitas de foles, etc.).

A segunda história é mais recente. Em 2007 fui convidado a fazer um concerto na Casa da Música, na cidade do Porto, sob o lema “Música e Revolução”, no dia 1º de Maio. A Casa da Música é um notável edifício recentemente construído, com um orçamento gigantesco, da autoria de um grande arquitecto holandês (Rem Koolhaas). Sendo essa a encomenda, compus um concerto na base do meu reportório mais politizado e, além dos 14 instrumentistas em palco, convidei um grupo de 18 percussionistas que têm vindo a desenvolver uma escola de percussões tradicionais portuguesas (bombos, timbalões e caixas), chamado Tocà Rufar. A minha ideia era que esses 18 percussionistas se mantivessem todo o concerto nas duas coxias [corredores] laterais do anfiteatro de 1000 lugares e, ao longo do concerto, fossem “dialogando comigo” com uma partitura muito precisa de intervenções, como que representando a “voz telúrica” das massas populares. Mas o ensaio do concerto foi um desastre, os técnicos (dos melhores que temos em Portugal) não conseguiam resolver a confusão sonora que resultava das intervenções das percussões a partir da plateia, os atrasos do som, os batimentos e ecos nas paredes; em consequência disso, os próprios percussionistas não se conseguiam ouvir uns aos outros, resultando uma cacofonia assíncrona de barulhos. Por fim, depois de o técnico me dizer: “Agora decide quais os 300 espectadores que vão conseguir ouvir o concerto”, acabámos por decidir tirar os percussionistas da plateia e colocá-los no palco, atrás dos outros músicos e de frente para o público. Eu tinha ido com a ideia, muito falada, de que aquela era a melhor sala do país para se fazer música. Com este incidente, percebi que o que presidiu àquela arquitectura foi um determinado conceito de música: não a música popular amplificada, com um certo tipo de pressão acústica e de dinâmicas, mas a música erudita não amplificada e feita no palco, na disposição frontal burguesa definida para os teatros a partir do séc. XVIII. Com todos os músicos, e eu próprio, bastante indispostos e preocupados, cheguei junto do líder dos percussionistas e disse-lhe: “Rui, agora já percebes o que é uma arquitectura de classe?” Os construtores da Casa da Música – supor-se-ia de “todas as músicas” – desenharam tecnicamente aquela sala para uma música específica: a música erudita (sinfónica, de câmara, coral ou operática) não amplificada. Por ironia do destino, e certamente com os programadores preocupados em “puxar público” para o novo espaço, a inauguração oficial da sala foi um concerto de música pop-rock. Mas para o arquitecto a opção incorporada nas paredes – uma sala para elites com o gosto educado para a “grande música” – não era, a meu ver, apenas uma opção técnica. Foi uma opção de classe: um grande investimento público foi destinado a uma específica e privilegiada camada social.

Aliás, a questão das técnicas na expressão artística tem muito que se lhe diga, nomeadamente na música e, dentro dela, na oficina das canções. Tentarei desenvolver este assunto em próximo artigo.

Notas

[1] É esta a canção:

[2] A este respeito, é esclarecedor o artigo de Manuela de Freitas, A esquerda e a cultura.

[3] Como referi em nota de artigo anterior, o pós-modernismo nasceu na arquitectura (Charles Jencks, 1977). João Bernardo fez-me notar o seguinte: “O modernismo surgido no começo do século passado não inaugurou apenas a nova estética funcionalista mas, ao mesmo tempo, prosseguiu a remodelação das técnicas de construção. Quando os modernistas diziam que a forma estética devia revelar a função técnica eles estavam ao mesmo tempo a criar funções técnicas novas. Por isso os seus inimigos diziam depreciativamente que se tratava de uma «arte de engenheiros». Agora, passeias pela cidade e vês um prédio em construção. Pela técnica não consegues adivinhar se o edifício vai ser ou não pós-modernista. Os pós-modernistas mantiveram inteiramente a técnica de construção desenvolvida pelos modernistas e no fim é que acrescentam coisinhas, para iludir essa técnica. Daí o tal carácter, como tu dizes, de exibição formal”.

[4] No original: Once let the word effective be wiped off our lips, and they will be ready to speak this word Beauty – Craig, E. Gordon [1911]. On the Art of the Theatre. London: Theatre Arts Books. 1980, pág. 37.

Foto do Destaque: Marcus Jamacaru.

Este artigo é dividido em quatro partes que podem ser acessadas aqui.

Muito boa a discussão! Gostaria de ver nomes como o de Zeca Afonso ou da Brigada Victor Jara no contexto do debate, por alguém que vivenciou essa época.

Sobre a acústica da sala principal da Casa da Música (feita para abrigar a Orquestra Sinfónica do Porto): não funciona bem num concerto de música clássica senão para o público que se senta na parte central da plateia. De facto a concepção espacial da sala, seja na planta, seja na fraca inclinação da plateia, seja ainda na ausência de superfícies reflectoras próximas do palco, viola princípios elementares de acústica. Não é uma arquitectura de classe, é uma arquitectura de surdo.