Ao tomar o controle, os aprendizes ultrapassaram o limite da liberdade permitida e colocaram em questão as estruturas de poder dentro da Fábrica. Por Dany, Caio, Léo e Taiguara

Quarta-feira, 25 de maio. Em protesto contra a redução do horário do atendimento da biblioteca, os aprendizes da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, bloqueiam a sala da administração e realizam uma assembleia. Em pouco tempo decide-se que o “trancaço” se transformaria em uma ocupação. Representantes da Poiesis, Organização Social (OS) responsável pela gestão do equipamento cultural, foram ao local para uma reunião com o movimento, sem entender direito o que se passava e sem disposição para uma negociação. Alegando que a Fábrica não poderia funcionar com a administração ocupada, a Poiesis proibiu a entrada dos funcionários no prédio. Desde então, os aprendizes estão no comando.

Segunda-feira, 20 de junho. Como de rotina, a Poiesis esperava a equipe pedagógica de todas as Fábricas de Cultura para uma reunião de trabalho, mas quase ninguém apareceu. Era uma paralisação: em uma praça do lado de fora, os educadores faziam uma assembleia e decidiam, por imensa maioria e sem nenhum sindicato, entrar em greve contra as demissões em massa anunciadas pela OS. Com a deflagração da greve, ficou escancarada uma agitação que, desde a tomada do Capão, havia se espalhado entre os aprendizes de todas as Fábricas, que dia após dia vinham fazendo panfletagens, intervenções, protestos, assembleias e novas tentativas de ocupação, criando uma tensão permanente com os gestores da Poiesis.

Segunda-feira, 20 de junho. Como de rotina, a Poiesis esperava a equipe pedagógica de todas as Fábricas de Cultura para uma reunião de trabalho, mas quase ninguém apareceu. Era uma paralisação: em uma praça do lado de fora, os educadores faziam uma assembleia e decidiam, por imensa maioria e sem nenhum sindicato, entrar em greve contra as demissões em massa anunciadas pela OS. Com a deflagração da greve, ficou escancarada uma agitação que, desde a tomada do Capão, havia se espalhado entre os aprendizes de todas as Fábricas, que dia após dia vinham fazendo panfletagens, intervenções, protestos, assembleias e novas tentativas de ocupação, criando uma tensão permanente com os gestores da Poiesis.

Sexta-feira, 1º de julho. No raiar do sol, aprendizes tomam o controle da Fábrica de Cultura da Brasilândia, na Zona Norte, e ao longo do dia são acolhidos pela solidariedade da comunidade, familiares e educadores em greve. No sábado, a ocupação amanhece cercada por viaturas. Sem maiores explicações, a gerência convoca todos os funcionários a virem trabalhar, mesmo que fora de seu horário. Alegando que a ocupação os impedia de entrar em seu local de trabalho, a polícia invade o prédio sem mandado judicial e prende 22 jovens. Os maiores de idade passam mais de 30 horas na carceragem da delegacia e são alvo de um processo judicial.

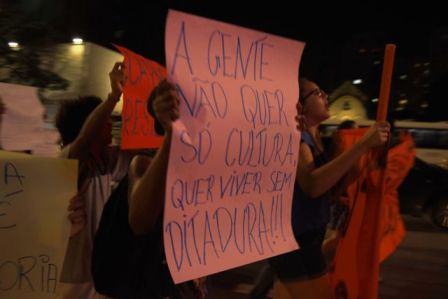

No 51º dia de ocupação do Capão Redondo, chega a PM com a ordem de reintegração de posse. Acompanhados pelos diretores da OS, mais de 60 soldados cercam o prédio e prendem os aprendizes que resistiam atrás das barricadas. O movimento responde ao golpe na tarde do menos dia, ocupando a Casa das Rosas, museu de literatura na Av. Paulista que também é gerido pela Poiesis. Em menos de três horas o Secretário de Segurança Pública comparece ao local e ordena o despejo sem autorização da justiça, mas no momento da entrada da PM os aprendizes escapam do prédio e fecham a avenida.

A luta dos educadores, nesse meio tempo, chegou também a um impasse: depois da OS pedir à justiça que a greve fosse considerada ilegal, o sindicato responsável por representar a categoria (Senalba) foi convocado a entrar no meio do conflito para que a greve fosse considerada legal. O sindicato propõe a suspensão da greve para abrir as negociações: suspensão do aumento de 5% dos salários em troca da readmissão de 12 arte-educadores até dezembro. Poiesis não aceita o acordo e tudo deve ir ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na terça, dia 19 de julho.

A luta dos educadores, nesse meio tempo, chegou também a um impasse: depois da OS pedir à justiça que a greve fosse considerada ilegal, o sindicato responsável por representar a categoria (Senalba) foi convocado a entrar no meio do conflito para que a greve fosse considerada legal. O sindicato propõe a suspensão da greve para abrir as negociações: suspensão do aumento de 5% dos salários em troca da readmissão de 12 arte-educadores até dezembro. Poiesis não aceita o acordo e tudo deve ir ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na terça, dia 19 de julho.

O desfecho da luta das Fábricas de Cultura ainda está em aberto, mas ela pode ser uma luz importante para analisar a conjuntura atual. Em um momento em que as atenções se voltam ao teatro da política palaciana, o que está em jogo no enfrentamento dos aprendizes, educadores e comunidade é algo bastante concreto: não aceitar nenhum corte, nenhuma demissão e, portanto, o sucateamento de serviços prestados à parcela mais pobre da classe trabalhadora.

Cultura e pacificação

O Programa Cultura e Cidadania para Inclusão Social, nome original das Fábricas de Cultura é uma política pública da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo (SEC), que conta com 10 equipamentos culturais gigantescos nas periferias da capital e oferece cursos de iniciação artística para crianças e jovens em áreas como dança, música, circo, teatro, audiovisual, literatura e artes visuais. Como todos os outros programas de formação cultural da secretaria, a gestão é terceirizada e realizada por duas OSs, “entidades privadas sem fins lucrativos”: a Poiesis, nas unidades da Zonas Sul (Capão Redondo e Jd. São Luís) e Norte (Brasilândia, Vl. Nova Cachoeirinha e Jaçanã); e a Catavento, na Zona Leste (Pq. Belém, Vl. Curuçá, Itaim Paulista, Sapopemba e Cid. Tiradentes). As Fábricas são apresentadas pela Secretaria como uma “oportunidade de transformação” por meio da arte e cultura para a juventude das periferias da cidade. O projeto artístico-pedagógico prevê “a adoção de formas participativas” com a “promoção da autonomia e do protagonismo como elementos estruturantes das atividades” [1]. Mas que transformação seria essa?

O que muitos dos frequentadores das Fábricas não sabem é que elas são fruto de uma parceria entre a SEC e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O que de imediato nos coloca a questão: qual o interesse que os gestores de um órgão capitalista supranacional têm em financiar um programa de cultura nas periferias de São Paulo? Na verdade, essa linha de investimento do BID não está direcionada especificamente à área cultural, mas está dentro do setor de “inclusão social”, que tem como foco o investimento em projetos de “proteção social”, focados na “redução da pobreza”, garantia da “segurança cidadã” e melhoria da “equidade de oportunidades e da produtividade do trabalho”. De iniciação artística viemos parar, então, em segurança? As Fábricas seguem uma proposta dos organismos internacionais de lidar com a violência e os efeitos das desigualdades sociais através de políticas de inclusão [2] – por isso foram construídas nas regiões com os maiores “índices de vulnerabilidade juvenil” da cidade.

O que muitos dos frequentadores das Fábricas não sabem é que elas são fruto de uma parceria entre a SEC e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O que de imediato nos coloca a questão: qual o interesse que os gestores de um órgão capitalista supranacional têm em financiar um programa de cultura nas periferias de São Paulo? Na verdade, essa linha de investimento do BID não está direcionada especificamente à área cultural, mas está dentro do setor de “inclusão social”, que tem como foco o investimento em projetos de “proteção social”, focados na “redução da pobreza”, garantia da “segurança cidadã” e melhoria da “equidade de oportunidades e da produtividade do trabalho”. De iniciação artística viemos parar, então, em segurança? As Fábricas seguem uma proposta dos organismos internacionais de lidar com a violência e os efeitos das desigualdades sociais através de políticas de inclusão [2] – por isso foram construídas nas regiões com os maiores “índices de vulnerabilidade juvenil” da cidade.

No projeto original das Fábricas de Cultura, a arte é apenas um instrumento mobilizado para responder a um conflito social: de um lado, ao trazer a criatividade da juventude de periferia para espaços sob controle do Estado, o programa atua no sentido de absorver e neutralizar potenciais de contestação; de outro, a proposta da “arte-educação” corresponde às mais atuais exigências do mercado de trabalho, ao desenvolver habilidades como trabalho em equipe, capacidade de expressão e comunicação, criatividade, capacidade de articulação e auto-empreendedorismo.

Em outras palavras, a “inclusão social” em questão atua como um esforço combinado de “pacificação” dos jovens e dos territórios mais precarizados. Para se ter uma ideia, a pasta do BID de “inclusão social” que financia as Fábricas de Cultura é a mesma que injeta dinheiro em programas como a UPP Social, braço “comunitário” das Unidades de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro [3], conhecidas pelas brutalidades que têm cometido contra os moradores das favelas onde foram instaladas. Ao contrário do que poderia parecer, essa “segurança cidadã” não dispensa as políticas históricas de violência contra a população mais pobre; ambas caminham lado a lado. Na viela ao lado do monumento de oito andares que é a Fábrica de Cultura do Capão Redondo, persistem as chacinas policiais. Se é preciso, além de matar, “ganhar corações e mentes” – para usar o jargão do Departamento de Defesa dos EUA –, então o Estado ajusta a pontaria entre o jovem negro na mira do fuzil e o “público-alvo” dos programas sócio-culturais. Para aqueles que souberam “aproveitar as oportunidades” dos mais diversos programas oferecidos, a inclusão; para os que não são absorvidos por esses mecanismos, a eliminação.

Em outras palavras, a “inclusão social” em questão atua como um esforço combinado de “pacificação” dos jovens e dos territórios mais precarizados. Para se ter uma ideia, a pasta do BID de “inclusão social” que financia as Fábricas de Cultura é a mesma que injeta dinheiro em programas como a UPP Social, braço “comunitário” das Unidades de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro [3], conhecidas pelas brutalidades que têm cometido contra os moradores das favelas onde foram instaladas. Ao contrário do que poderia parecer, essa “segurança cidadã” não dispensa as políticas históricas de violência contra a população mais pobre; ambas caminham lado a lado. Na viela ao lado do monumento de oito andares que é a Fábrica de Cultura do Capão Redondo, persistem as chacinas policiais. Se é preciso, além de matar, “ganhar corações e mentes” – para usar o jargão do Departamento de Defesa dos EUA –, então o Estado ajusta a pontaria entre o jovem negro na mira do fuzil e o “público-alvo” dos programas sócio-culturais. Para aqueles que souberam “aproveitar as oportunidades” dos mais diversos programas oferecidos, a inclusão; para os que não são absorvidos por esses mecanismos, a eliminação.

Em outros países também contemplados por essa linha de financiamento do BID, como a Colômbia, esse tipo de projeto recebeu, historicamente, outro nome: “contrainsurgência”. Onde a criminalidade e a guerrilha fundem-se como um mesmo alvo, fica explícito o sentido da pacificação. No cenário brasileiro, por sua vez, essas táticas parecem ter seguido uma estratégia preventiva – uma “contrainsurgência sem insurgência”, como chamou Paulo Arantes [4]. A pacificação armada foi fundamental para a conciliação de classes que se estabeleceu no país nas últimas décadas, especialmente sob os governos petistas, quando as ferramentas populares de organização deram corpo a renovados mecanismos de gestão dos conflitos sociais, na forma de uma miríade de políticas públicas de inclusão, incrementadas com dispositivos de participação. O programa das Fábricas de Cultura, surgido desse momento histórico, operaria como mais um mecanismo de produção do consenso de classes.

Como explicar, agora, a rebelião do público-alvo no interior de um dispositivo de pacificação?

Acabou a paz

Há mesmo algo de improvável no movimento dos aprendizes das Fábricas de Cultura. Na ocupação do Capão Redondo, um visitante desavisado pode confundir os desenhos feitos pelos ocupantes com os grafites que já estavam nas paredes antes, devidamente autorizados pela esclarecida burocracia da Poiesis. Essa confusão é própria da proposta pacificadora das Fábricas, onde a arte, a crítica e a contestação têm um espaço dentro da regra – e deixam de ser, justamente por isso, realmente contestatórias. Diferentes das escolas públicas, onde reina o autoritarismo aberto das direções, as Fábricas comportam slogans como “liberte seus sonhos”, “o espaço é seu”… Ora, o movimento de ocupação simplesmente pôs em prática essas palavras de ordem, ao pé da letra!

Há mesmo algo de improvável no movimento dos aprendizes das Fábricas de Cultura. Na ocupação do Capão Redondo, um visitante desavisado pode confundir os desenhos feitos pelos ocupantes com os grafites que já estavam nas paredes antes, devidamente autorizados pela esclarecida burocracia da Poiesis. Essa confusão é própria da proposta pacificadora das Fábricas, onde a arte, a crítica e a contestação têm um espaço dentro da regra – e deixam de ser, justamente por isso, realmente contestatórias. Diferentes das escolas públicas, onde reina o autoritarismo aberto das direções, as Fábricas comportam slogans como “liberte seus sonhos”, “o espaço é seu”… Ora, o movimento de ocupação simplesmente pôs em prática essas palavras de ordem, ao pé da letra!

Quando isso aconteceu, o mecanismo de pacificação entrou em curto-circuito. Ao tomar a sala da administração, e depois o prédio inteiro, os aprendizes ultrapassaram o limite da liberdade permitida e fizeram exatamente o que não podiam fazer: colocaram em questão as estruturas de poder dentro da Fábrica. A Poiesis condenou os aprendizes, espalhou mentiras para que as famílias ficassem contra o movimento, ameaçou demitir por justa causa os funcionários que apoiassem a luta e chamou a Polícia Militar – que, no caso da Brasilândia, invadiu o prédio sem mandato de reintegração de posse e prendeu todos os ocupantes. Desativados os dispositivos “sociais” da pacificação, resta o outro lado da mesma moeda: a repressão pura e simples. Nas últimas semanas, a PM passou uma fazer vigília ostensiva nas entradas e por vezes até dentro das Fábricas. Soldados armados na entrada de um equipamento público de cultura chegaram ao ponto de tentar revistar aprendizes e até funcionários que ainda estavam trabalhando, além de seguranças que impediam ou selecionavam a entrada do público. Assim, a face “pacificadora” das Fábricas de Cultura deixou explícito seu caráter de UPP social na cidade de São Paulo.

Mas por que esse conflito começou logo agora? O movimento dos aprendizes nas Fábricas de Cultura vem na esteira da onda de ocupações de escolas por estudantes no país inteiro desde o fim de 2015. Apesar de ocorrer no campo da “cultura”, na prática essa luta tem muito mais a ver com a dos secundaristas do que com as ocupações das sedes do MinC. A ocupação do Capão começou logo na sequência da luta das ETECs pela merenda, contando com apoio ativo de estudantes da zona sul. Não são, afinal, realidades separadas: de manhã na escola e à tarde na Fábrica, dois momentos do mesmo processo de produção e reprodução da força de trabalho. A diferença é que a rebelião dos estudantes encontrava uma justificativa na situação absolutamente precária das escolas estaduais. O contraste delas com as Fábricas de Cultura em termos de equipamentos e infraestrutura não poderia ser maior, então o que explica a indignação?

Nas primeiras tentativas de diálogo após a ocupação do Capão, representantes da Poiesis ensaiaram algumas vezes o discurso da “ingratidão“ dos aprendizes. Voltando um pouco no tempo, a ideia de “ingratidão” apareceu também no discurso do governo Dilma para explicar a revolta popular que explodiu em todo país em junho de 2013, em um contexto de relativa melhoria das condições de vida. Assim como a luta das Fábricas de Cultura, as manifestações de junho tiveram algo de improvável, inesperado, ao quebrar com o consenso social que servia para imobilizar a classe trabalhadora – não à toa 2013 registrou o maior número de greves desde a década de 1980. A “fórmula mágica da paz” chegava ao esgotamento, caía o véu não só de sua faceta social (dos mecanismos “participativos e democráticos”), mas também da face militar (a guerra, afinal, nunca parou), escancarada, por exemplo, nos protestos contra as UPPs e a morte do pedreiro Amarildo. Das escolas às Fábricas, as ocupações que vêm acontecendo desde 2015, com sua forma radical, horizontal, independente, são também desdobramentos do horizonte aberto por junho [5]. São algumas das consequências à esquerda daquelas rachaduras no edifício do consenso, as quais não param de se ampliar em meio a um esgotamento econômico que já não permite a conciliação de interesses como antes.

Nas primeiras tentativas de diálogo após a ocupação do Capão, representantes da Poiesis ensaiaram algumas vezes o discurso da “ingratidão“ dos aprendizes. Voltando um pouco no tempo, a ideia de “ingratidão” apareceu também no discurso do governo Dilma para explicar a revolta popular que explodiu em todo país em junho de 2013, em um contexto de relativa melhoria das condições de vida. Assim como a luta das Fábricas de Cultura, as manifestações de junho tiveram algo de improvável, inesperado, ao quebrar com o consenso social que servia para imobilizar a classe trabalhadora – não à toa 2013 registrou o maior número de greves desde a década de 1980. A “fórmula mágica da paz” chegava ao esgotamento, caía o véu não só de sua faceta social (dos mecanismos “participativos e democráticos”), mas também da face militar (a guerra, afinal, nunca parou), escancarada, por exemplo, nos protestos contra as UPPs e a morte do pedreiro Amarildo. Das escolas às Fábricas, as ocupações que vêm acontecendo desde 2015, com sua forma radical, horizontal, independente, são também desdobramentos do horizonte aberto por junho [5]. São algumas das consequências à esquerda daquelas rachaduras no edifício do consenso, as quais não param de se ampliar em meio a um esgotamento econômico que já não permite a conciliação de interesses como antes.

A luta contra a redução do horário biblioteca do Capão, no fim das contas, serviu como uma pauta concreta que permitiu o início da mobilização, mas mostrou não ser o centro das motivações dos aprendizes. Duas semanas depois, a despeito de a Poiesis ter se comprometido com o retorno do horário de atendimento original, eles decidiram manter a ocupação. A essa altura, já estava colocado um questionamento muito mais amplo. Tudo indicava que havia muito mais cortes por vir, que precisariam ser barrados. Além disso, para não paralisar completamente as atividades da Fábrica – o que poderia colocar parte significativa da comunidade contra a ocupação, como foi o caso em diversas escolas – os aprendizes passaram a autogerir as oficinas. Sem os educadores e a gerência, eles mesmos passaram a compartilhar entre si seus conhecimentos em ateliês auto-organizados, sem exigência de matrícula ou metas a cumprir; produziram eventos político-culturais com artistas que debatem questões políticas e nunca tinham se apresentado nas Fábricas de Cultura; usaram o estúdio e outras salas que sempre tiveram uso muito restrito; colocaram, enfim, o programa de fato a serviço da comunidade.

Aqui é Capão Redondo!

Essa experiência de auto-organização eclodiu e se consolidou favorecida pela noção de identidade periférica, ao mesmo tempo em que a reforçava. Foi justamente em torno de um discurso da “periferia contra o centro” que os aprendizes rechaçaram as tentativas de apaziguamento dos representantes da Poiesis, porque puseram em xeque sua legitimidade como interlocutores. – Vocês não sabem como é aqui na quebrada! A afirmação desse particularismo social sustentou a coesão e a radicalidade do movimento, pois coincidia, ainda que confusamente, com uma demarcação de classe contra os gestores, denunciando que os cortes são sempre jogados contra os mais pobres, os trabalhadores; e de modo mais profundo opunha-se à mentalidade contábil que atravessa os programas culturais.

Entretanto, logo depois, o mesmo tipo de discurso serviu aos gestores para desarticular o movimento. Temendo que a luta se espalhasse, a OS passou a dizer que aquele era um problema “só do Capão” e deslegitimar qualquer mobilização nas demais Fábricas sob a acusação de que estaria sendo promovida por “gente de fora”. Gerentes, funcionários e “parceiros” das Fábricas de Cultura afirmaram em diversos momentos que os militantes que apoiavam a luta eram os ”boys, que vêm aqui prejudicar a quebrada“, e até mesmo que os educadores eram “colonizadores”, artistas que vinham de fora com a pretensão de ensinar algo, sem compreender “a realidade da quebrada”. Apoiando-se nos coletivos de cultura e outros grupos locais que se beneficiam da estrutura do programa (cachês de shows, espaço para ensaio, uso do estúdo etc.), gerentes e outros funcionários reivindicavam a “quebrada” para sustentar sua autoridade e deslegitimar o movimento dos aprendizes e educadores, minando a possibilidade de solidarização dos trabalhadores de outros setores das Fábricas ou de outros trabalhadores da cultura da região com a luta que despontava.

Entretanto, logo depois, o mesmo tipo de discurso serviu aos gestores para desarticular o movimento. Temendo que a luta se espalhasse, a OS passou a dizer que aquele era um problema “só do Capão” e deslegitimar qualquer mobilização nas demais Fábricas sob a acusação de que estaria sendo promovida por “gente de fora”. Gerentes, funcionários e “parceiros” das Fábricas de Cultura afirmaram em diversos momentos que os militantes que apoiavam a luta eram os ”boys, que vêm aqui prejudicar a quebrada“, e até mesmo que os educadores eram “colonizadores”, artistas que vinham de fora com a pretensão de ensinar algo, sem compreender “a realidade da quebrada”. Apoiando-se nos coletivos de cultura e outros grupos locais que se beneficiam da estrutura do programa (cachês de shows, espaço para ensaio, uso do estúdo etc.), gerentes e outros funcionários reivindicavam a “quebrada” para sustentar sua autoridade e deslegitimar o movimento dos aprendizes e educadores, minando a possibilidade de solidarização dos trabalhadores de outros setores das Fábricas ou de outros trabalhadores da cultura da região com a luta que despontava.

As estratégias de desmobilização dos gestores da Poiesis expuseram os vínculos das Fábricas de Cultura com outros dispositivos da pacificação social e armada dos territórios, numa teia que vai das grandes ONGs e dos coletivos de cultura periféricos, que estão formando uma nova camada de gestores culturais, até o crime organizado e a polícia. Não é à toa que as Fábricas de Cultura possuem um setor de Articulação, frequentemente dirigido por figuras bem relacionadas com coletivos, partidos políticos e lideranças comunitárias locais, que acaba por instaurar um clientelismo de novo tipo. Ao ocupar a unidade do Capão Redondo, os aprendizes puxaram um dos nós daquela teia e acabaram acirrando as contradições da cultura periférica. O silêncio de vários grupos de cultura tradicionais da Zona Sul ao longo das primeiras semanas de ocupação é indício dessas ambiguidades, as quais ficariam ainda mais evidentes nas ameaças realizadas por integrantes de alguns desses coletivos para impedir uma tentativa de ocupação da Fábrica do Jardim São Luís na quinta-feira, 16 de junho. Pouco depois, os aprendizes do Capão divulgaram um “chamado para debater com os grupos culturais da quebrada”, lido por eles em um ato-show Fora Temer que ocorreu no sábado na Praça do Campo Limpo:

Queremos entender qual a posição dos grupos culturais e movimentos aqui da quebrada, quem tá apoiando nossa luta e quem tá contra, quem tá do nosso lado e quem tá do lado da OS Poiesis (…). Estamos ocupando a Fábrica há quase 1 mês pedindo apoio dos grupos periféricos e dá pra contar nos dedos os grupos que vieram apoiar. (…) O que não conseguimos entender e mais estranho de tudo isso é que tinham pessoas de grupos culturais da quebrada ali [na tentativa de ocupação do Jd. São Luis] defendendo a Poiesis e nos ameaçando. O que parece é que esses grupos tem privilégios nessas Fábricas e não querem largar o osso. (…) Não adianta sair fazendo Sarau, fazer festa, recitar poesias de luta e na hora do vamo vê não cola junto pra fortalecer a quebrada! Contra o Golpe e fora Temer todo mundo é, levantar essa bandeira é fácil, agora quando o bicho pega aqui do nosso lado, no nosso dia a dia, é que temos que nos unir e ir pra cima enfrentar os cara! (…)

Sacudindo relações de trabalho e poder no meio cultural da periferia, a luta das Fábricas teve o efeito de passar um risco no chão, porque exigiu que os atores se posicionassem. Quando a PM despejou a Fábrica do Capão, os aprendizes responderam na Casa das Rosas, também gerida pela Poiesis, enquanto ocorria um sarau de “literatura marginal”, com autores consagrados da Zona Sul. Os participantes do evento ameaçaram os aprendizes e discursaram contra o movimento, dizendo que o ato era “politicagem, e não poesia”. Entre eles, o escritor Ferréz, dono da empresa 1daSul, “uma marca voltada para a periferia” de roupas e acessórios do Capão Redondo, foi questionado pelos jovens o porquê do nome de sua empresa constar, como um dos grupos que apoiavam o despejo da ocupação, no processo de reintegração de posse movido pela Poiesis. Seu silêncio se contrasta com a postura de outros coletivos, como o Bloco do Beco, que logo que foi citado se manifestou publicamente desautorizando a Poiesis e apoiando o movimento. Também o Coletivo Perifatividade, Coletivo Perifatividade, do Fundão do Ipiranga, declarou seu apoio à luta dos aprendizes e educadores e recusou-se a apresentar seu sarau na Fábrica de Cultura da Cachoeirinha,como parte da programação do “Estéticas das Periferias”, um grande evento descentralizado promovido pela ONG Ação Educativa. Neste, como nos outros casos, a identidade periférica é acionada pelos dois lados do campo de batalha – e isso diz algo sobre como os conflitos sociais vêm se expressando atualmente. Nas Fábricas de Cultura, é em parte a própria pedagogia do programa (centrada em conceitos como o de “empoderamento”, “autonomia”, “participação”), além do contexto cultural em que ele se insere, que contribuiu para a reforçar da identidade da periferia. Os investidores internacionais esperavam, com isso, promover a “cultura da paz”, quer dizer, paz social: o controle de populações, garantindo que os pobres permaneçam nas periferias onde estão. Porém, agora essa mesma cultura está sendo mobilizada para a guerra.

Para a juventude da periferia, observou Gabriel Feltran, “a metáfora da guerra (inimigos a combater) parece fazer mais sentido para pensar a política hoje do que a metáfora da democracia (comunidade de cidadãos)” [6]. Junho de 2013 trouxe à tona essa dimensão da guerra, fazendo-a extrapolar as periferias, passando a reorientar toda a política. Ao pôr em xeque os mecanismos “participativos e democráticos” e liberar nas ruas as tensões que ficaram, por mais de uma década, relegadas às soluções negociadas institucionalmente, reduziu-se a eficácia pacificadora dos mais diversos discursos identitários, reforçando seus contornos beligerantes, de enfrentamento direto, assim como soltaram-se as amarras das diferentes matizes do conservadorismo social e institucional, que também passou a prescindir dos mecanismos jurídico-políticos de mediação.

Para a juventude da periferia, observou Gabriel Feltran, “a metáfora da guerra (inimigos a combater) parece fazer mais sentido para pensar a política hoje do que a metáfora da democracia (comunidade de cidadãos)” [6]. Junho de 2013 trouxe à tona essa dimensão da guerra, fazendo-a extrapolar as periferias, passando a reorientar toda a política. Ao pôr em xeque os mecanismos “participativos e democráticos” e liberar nas ruas as tensões que ficaram, por mais de uma década, relegadas às soluções negociadas institucionalmente, reduziu-se a eficácia pacificadora dos mais diversos discursos identitários, reforçando seus contornos beligerantes, de enfrentamento direto, assim como soltaram-se as amarras das diferentes matizes do conservadorismo social e institucional, que também passou a prescindir dos mecanismos jurídico-políticos de mediação.

É certo que, desde os anos 1990, a maquinaria de governo intensificou o esquadrinhamento e a classificação das demandas sociais de forma setoriada: moradia, educação, cultura etc., com todo tipo de editais e políticas públicas focalizadas. Particularmente na área cultural, dividiu e formalizou coletivos, nucleando-os em torno de linguagens específicas: de teatro, música, circo, para mulheres, para LGBT, para periféricos, para público infantil, para circulação, para produção etc., gerando um verdadeiro mercado concorrencial da “cidadania”, no qual pessoas e agrupamentos do mesmo bairro que passam pelas mesmas dificuldades se veem disputando migalhas do Estado entre si para conseguir pagar as contas. Em época de vacas gordas, o dinheiro sustentou os mecanismos de controle e pacificação, amarrando muita gente aos tentáculos do Estado. Agora que levantes de uma massa “ingrata” abrem fissuras na eficiência desses mecanismos e o dinheiro se escasseia, abre-se a guerra… Ficam em disputa os sentidos dessa animosidade: se irá se configurar como uma guerra de todos contra todos ou se conformar como um novo impulso para a luta de classes.

A luta do público-alvo despertou a luta dos trabalhadores

Ao denunciar a demissão de funcionários e escancarar os conflitos encobertos pela gestão, o movimento dos aprendizes trouxe à tona as relações de produção no interior das Fábricas de Cultura. Por trás da ideia de que ali reinava uma “produção artística colaborativa”, livre das perversidades do sistema, apareceram relações de exploração comuns a toda atividade subordinada ao capital. Quando as demissões de fato bateram à porta e os arte-educadores recorreram a um instrumento clássico da luta dos trabalhadores, a greve, abriu-se uma possibilidade interessante: o encontro entre a luta dos usuários de um serviço público e a luta dos trabalhadores do setor.

Tudo isso representou uma grande ruptura. A indistinção entre as esferas da vida e do trabalho, frequente nos meios culturais e ativistas e estimulada pelos gestores, contribuía para falta de reconhecimento dos arte-educadores enquanto trabalhadores, que sempre permitiu à gerência da OS manter boa margem de manobra para maquiar o ambiente competitivo e impor protocolos e altos níveis de produtividade. Aliás, mesmo para boa parte da esquerda essa categoria não é facilmente compreendida como “trabalhador”, afinal, a Fábrica em questão não produz parafusos, mas é de Cultura: sua atividade produz um “público”, produz relações sociais. Ali se está produzindo uma condição da produção capitalista como um todo, se está produzindo força de trabalho. O trabalho daqueles agentes artístico-culturais raramente reconhecidos como trabalhadores é “trabalho socialmente necessário para a reprodução das condições do sistema capitalista, entre as quais a dimensão da dominação se coloca como das mais importantes”, um trabalho que faz parte “da reprodução da mercadoria que distingue o capitalismo de outros modos de produção: da mercadoria trabalho” [7].

Tudo isso representou uma grande ruptura. A indistinção entre as esferas da vida e do trabalho, frequente nos meios culturais e ativistas e estimulada pelos gestores, contribuía para falta de reconhecimento dos arte-educadores enquanto trabalhadores, que sempre permitiu à gerência da OS manter boa margem de manobra para maquiar o ambiente competitivo e impor protocolos e altos níveis de produtividade. Aliás, mesmo para boa parte da esquerda essa categoria não é facilmente compreendida como “trabalhador”, afinal, a Fábrica em questão não produz parafusos, mas é de Cultura: sua atividade produz um “público”, produz relações sociais. Ali se está produzindo uma condição da produção capitalista como um todo, se está produzindo força de trabalho. O trabalho daqueles agentes artístico-culturais raramente reconhecidos como trabalhadores é “trabalho socialmente necessário para a reprodução das condições do sistema capitalista, entre as quais a dimensão da dominação se coloca como das mais importantes”, um trabalho que faz parte “da reprodução da mercadoria que distingue o capitalismo de outros modos de produção: da mercadoria trabalho” [7].

Do ponto de vista da gestão, o funcionamento de uma “fábrica cultural” se assemelha ao de uma empresa de qualquer outro ramo produtivo. Não à toa, quando os trabalhadores reagiram ao anúncio das demissões em massa, a OS logo acenou com a proposta de reduzir os salários e a carga horária de todos os trabalhadores para (supostamente) não demitir ninguém – exatamente a mesma proposta do PPE, “Plano de Proteção ao Emprego”, que as grandes indústrias formularam no contexto de crise com apoio do Governo Dilma e das centrais sindicais. Mais tarde, o sindicato proporia um acordo semelhante, envolvendo o cancelamento da última parcela do aumento salarial em troca da reintegração dos demitidos.

Nas Fábricas de Cultura, a medida da produtividade assume a forma de metas de público – a quantidade de frequentadores de cada curso oferecido, da biblioteca, de cada Fábrica etc. A eterna pressão para que cada instância alcance as metas é a forma pela qual a parceria entre Estado, órgãos financiadores e OSs exerce um controle cruel sobre seus funcionários, que precisam se desdobrar para conquistar cada vez mais participantes para as atividades oferecidas. O “desempenho” dos arte-educadores é constantemente medido através de sistemas de avaliação que auferem sua habilidade em despertar o interesse do público-alvo, e servem como instrumento de ranqueamento, bonificação e eliminação. Os mecanismos gerenciais transformam, assim, a população usuária do serviço em objeto quantificável ao mesmo tempo em que elevam a lógica de competição entre os trabalhadores, aumentando sua produtividade.

Mas a gestão precisa ter uma preocupação adicional por conta da natureza do trabalho que gere. Como em outras funções tradicionalmente ligadas ao serviço público – como saúde e educação –, há que se reconhecer no caso dos arte-educadores a expropriação de um tipo peculiar de trabalho, que não incide sua ação sobre um objeto qualquer, mas sobre uma matéria viva, sobre seres humanos, e que por isso mesmo pode engendrar contradições como as que vieram à tona nesta luta. O que as metas e indicadores que regulamentam o programa demonstram esperar da atividade dos arte-educadores é a mobilização de conhecimentos intuitivos, linguagens e habilidades interpessoais com a tarefa de restituir laços de coesão social e tornar possível a intervenção de governos e empresas em territórios a princípio hostis. Em poucas palavras, trata-se da articulação de um trabalho capaz de produzir e gerenciar públicos-alvo, na verdade, a grande mercadoria produzida pelos que atuam nas pontas dos mecanismos de pacificação.

Dadas as suas características, o trabalho de intermediação cultural apresenta, para os gestores, uma dimensão de imprevisibilidade quanto aos seus resultados. Isso porque a conquista e a fidelização do público não são possíveis sem a criação de vínculos afetivos, difíceis de serem plenamente controlados pelas instâncias gerenciais. O Manifesto da Ocupação do Capão Redondo não deixa dúvidas quanto ao grau de empatia estabelecido:

Nossos educadores são as melhores coisas que temos na Instituição, nenhum educador deve ser demitido, (…) acreditamos que os educadores são nossa família e assim defendemos eles (…). Os ARTE EDUCADORES, são as pessoas que são a fonte de inspiração de todos os aprendizes em um lugar onde os aprendizes sofrem com as desigualdades e todas as mazelas que impõem a periferia (…), logo eles não saem, se sair algum ou alguns, iremos OCUPAR, TOMAR CONTA DO QUE É NOSSO

Da parte das chefias, sempre houve esforços para monitorar rigorosamente a sociabilidade estabelecida entre aprendizes e arte-educadores. O receio de que as relações produzidas transbordassem os limites estabelecidos pela gestão aparecia, por exemplo, nas restrições impostas ao contato dos funcionários com os aprendizes nas redes sociais. E é esse mesmo medo que foi escancarado pelas tentativas da OS de criminalizar os educadores acusando-os de estarem manipulando os aprendizes e invocando o delito de “corrupção de menores”. Neste sentido, a convergência dos processos de luta dos aprendizes e dos educadores das Fábricas de Cultura implica uma ruptura com os sistemas de monitoramento, avaliação e controle dos fluxos de práticas e saberes desenvolvidos no programa e a possibilidade de um curto-circuito na produção da pacificação.

Talvez por isso mesmo tal convergência tenha encontrado tantos obstáculos dentro da própria luta.

Apesar de independente, a greve dos arte-educadores já nasceu determinada por fortes preocupações jurídicas e institucionais que prescreviam a manutenção de uma distância segura entre a luta “trabalhista” dos educadores e a luta “mais radicalizada” dos aprendizes. Lutando em seu local de trabalho, os arte-educadores esbarraram em limites históricos desse tipo de luta: a dificuldade de mobilização coletiva por causa da competição, da autorresponsabilização e do medo de perder o emprego; as ameaças de demissão por justa causa; a possibilidade de represálias judiciais se o movimento recussasse a participação do sindicato; as formas recuadas de negociação do sindicato; a desmobilização durante a greve por causa da necessidade de pagar as contas etc. Assim, ao construir uma relação de coletividade em um cotidiano que os separa o tempo todo e em um setor que não tem histórico de lutas, a greve foi por si só um grande aprendizado.

Na contramão desse pragmatismo, estava a luta dos aprendizes: um reservatório de utopias. Quando os aprendizes da ocupação da Fábrica de Cultura Capão Redondo afirmam “agora a fábrica é nossa! Os aprendizes que vão organizar!”, não se trata de uma palavra de ordem qualquer, mas uma afirmação com a ambição de ser efetiva e imediata. Isso significa romper com qualquer gestão de fora, por mais participativa que seja, porque bate de frente, sem mediação, com a própria forma da política pública e a produção do público-alvo. No entanto, a temporalidade acelerada da luta dos aprendizes tornou mais lento o ajuste de foco da luta. Divisar uma ruptura dessas proporções, mesmo sem abandonar a questão concreta das demissões e cortes, tornou quase impossível para os aprendizes entrar em sintonia com o ritmo dos educadores.

Na contramão desse pragmatismo, estava a luta dos aprendizes: um reservatório de utopias. Quando os aprendizes da ocupação da Fábrica de Cultura Capão Redondo afirmam “agora a fábrica é nossa! Os aprendizes que vão organizar!”, não se trata de uma palavra de ordem qualquer, mas uma afirmação com a ambição de ser efetiva e imediata. Isso significa romper com qualquer gestão de fora, por mais participativa que seja, porque bate de frente, sem mediação, com a própria forma da política pública e a produção do público-alvo. No entanto, a temporalidade acelerada da luta dos aprendizes tornou mais lento o ajuste de foco da luta. Divisar uma ruptura dessas proporções, mesmo sem abandonar a questão concreta das demissões e cortes, tornou quase impossível para os aprendizes entrar em sintonia com o ritmo dos educadores.

A prisão dos ocupantes da Fábrica da Brasilândia propiciou o momento auge de convergência concreta, quando aprendizes de várias unidades, pais, membros de coletivos culturais da região, educadores e outros funcionários se reuniram em vigília na porta da delegacia. Apesar de ter permitido que se fortalecessem laços de solidariedade e se ampliassem percepções sobre o processo de luta, despertando inclusive outras categorias de trabalhadores das Fábricas, o clima de comoção não foi capaz de impulsionar uma resposta política rápida e à altura do golpe.

A luta contra as OSs

O modelo das Fábricas de Cultura é um laboratório, de ponta, do que se pretende aplicar na educação. No ano passado, o que estava em jogo na onda de ocupações de escola em São Paulo contra o projeto de “reorganização escolar” não era simplesmente um embate pedagógico, mas a resistência a um projeto que caminha para a privatização do ensino público iniciado desde os anos 90. O que estava por trás da divisão das escolas em ciclos únicos era a transformação delas em escolas de período integral, o que dará mais um passo em relação às reformas que realizam uma “racionalização” empresarial na educação para melhor direcionar investimentos. O período integral, que já existe em escolas modelo da rede estadual – e muitas vezes envolve atividades artístico-culturais e parcerias com o “terceiro setor” –, aponta para um incremento do potencial pacificador da escola.

Os embates dos estudantes secundaristas de Goiás contra os planos do Governo do Estado de transferir a gestão das escolas para OSs – tal como as Fábricas de Cultura – não deixou dúvidas de que é para esse caminho que apontam os planos dos capitalistas e seus governos. Em São Paulo, ao que parece, essas parcerias entre o setor público e a iniciativa privada tendem a acontecer de maneira ainda mais fatiada, terceirizando desde a gestão das escolas e a formação de professores até as avaliações e materiais didáticos, cada camada gerida por consultorias empresariais especializadas num nicho de mercado.[8]

Os embates dos estudantes secundaristas de Goiás contra os planos do Governo do Estado de transferir a gestão das escolas para OSs – tal como as Fábricas de Cultura – não deixou dúvidas de que é para esse caminho que apontam os planos dos capitalistas e seus governos. Em São Paulo, ao que parece, essas parcerias entre o setor público e a iniciativa privada tendem a acontecer de maneira ainda mais fatiada, terceirizando desde a gestão das escolas e a formação de professores até as avaliações e materiais didáticos, cada camada gerida por consultorias empresariais especializadas num nicho de mercado.[8]

A luta das Fábricas de Cultura pode, da mesma forma, ser entendida como um laboratório dos futuros conflitos dos estudantes e trabalhadores da educação. No setor da cultura, é um exemplo de resistência que serve para já, porque todos os programas de formação da Secretaria de Cultura já funcionam na mesma lógica de parceria com OSs [9]. Em junho, enquanto aprendizes e arte-educadores resistiam na capital, no interior de São Paulo os alunos e professores do Conservatório de Tatuí também iniciaram uma luta contra cortes e demissões, chegando a ocupar o prédio. Talvez esse seja um caminho de futuros embates que começa a se abrir.

Notas

[1] Proposta artístico-pedagógica está disponível no Contrato de Gestão nº07/2011 entre a Secretaria do Estado da Cultura (SEC) e a OS Poiesis. No portal de transparência da SEC é possível acessar todos os contratos, aditamentos, relatórios de atividades, financeiro etc.

[2] No base destas políticas, está uma reorientação da agenda dos grandes organismos internacionais, que, desde os anos 1990, redefiniram sua concepção de desenvolvimento, deixando de medi-lo em termos estritamente econômicos (como o PIB) para considerar também indicadores sociais e culturais (IDH). O “desenvolvimento humano” passou a ser encarado, por órgãos como a ONU e o Banco Mundial, como um processo de “expansão de oportunidades” e investimento nas “capacidades humanas”, que exige uma “boa governança”, capaz de gerir e controlar os conflitos sociais (potenciais e existentes) nos países pobres. Esse processo é descrito e analisado por Tatiana Maranhão, disponível aqui.

[3] Conforme pode ser visto aqui e aqui.

[4] Paulo Arantes fala um pouco sobre esse cenário de “contrainsurgência sem insurgência” em entrevista ao Jornal Valor, comentando uma reflexão que aparece mais longamente no ensaio Depois de junho a paz será total, publicado no livro “O novo tempo do mundo” (Boitempo, 2014).

[5] Para uma tentativa de mapear conexões mais diretas entre o movimento de ocupações de escolas em 2015 e as manifestações de junho de 2013, ver o artigo publicado na Revista Fevereiro pelos autores do livro Escolas de luta (Veneta, no prelo).

[6] Gabriel Feltran, A disputa política nas periferias (Pública: agência de reportagem e jornalismo investigativo, São Paulo, 17 jun. 2015, disponível aqui)

[7] Francisco de Oliveira, Crítica à razão dualista (São Paulo, Boitempo, 2008), p. 54.

[8] Pesquisa em andamento que está sendo realizada por Danielle Maciel e a jornalista, Sabrina Duran, que resultará numa cartilha/zine sobre a reorganização escolar e será distribuída em algumas escolas paulistanas em setembro.

[9] Além da OSs Poiesis e da Catavento (responsáveis pelas Fábricas de Cultura e Oficinas Culturais), há também a Santa Marcelina (gerindo o Projeto Guri e a EMESP), a Associação de Artistas e Amigos da Praça (que administra a SP Escola de Teatro) e a Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí.

A fotos que ilustram o artigo foram tiradas por Rogério Pixote, Sérgio Silva e Niko.

ótima reflexão do publico privado, das relações internas nas fabricas, de anestesia da crítica social, adorei a cutucada nos coletivos adormecidos politicamente que não se posicionam e alguns ainda perseguem aprendizes….enfim …gracias pela reflexão e fé na juventude de luta Autônoma!

Li o longo texto. E o que temos? Linda luta dos aprendizes, o enfrentamento da OS, a inovadora ocupacao da casa das rosas, o desmarcaramento dos mercantilizadores da quebrada, como Ferrez e Sergio Vaz e o melhor ficou escrito no texto dos proprios aprendizes.

Na boa, era pra ser um texto muito mais curto e muito mais deles. Mas ai voces aparecem com aquele jogo do “eu ja tenho 1 quilo de teoria agora falta um fato” e virou essa coisa ai, essa forcacao. Claro, precisa citar o Paulo Arantes, mesmo que seja absolutamente fora do quadro.

E tanta teoria e verdadeira falta de real aprendizado que voces nao conseguiram tirar uma unica licao dessa luta toda. Vou citar uma, ja que 4 autores nao foram capazes: a luta desses jovens mostrou como pode ser impactante bloquear os espacos culturais centrais. Isso poderia e deveria tambem ser feito por professores em luta. Ocupar o MASP, por exemplo, e outros centros de cultura centrais. Mas voces nao conseguem aprender nada. E sempre o quilo de teoria + Paulo Arantes.

Por fim, uma vez na vida, trabalhem ao menos um ano numa escola publica. Em SP sao 5 milhoes de alunos. Ai vao aprender que nao e o que leram no livro do Foucault. Voces nao conhecem a realidade da escola publica. Essa molecada toda nao e submissa como pensam e os mecanismos informais de negociacao continua sao muitos. Tem muita luta invisivel.

Melhorem!

E você é quem mesmo, Carina Pessoa?

Pq de todos aprendizes (ocupantes) e educadores (em greve) que vi comentando sobre o texto, só li comentários positivos sobre o texto e de como os autores conseguiram captar alguns pontos fundamentais da luta.

Engraçado! Se as pessoas que estão ativamente na luta curtiram… de onde parte seu comentário?

Diria que parte do mesmo pressuposto que a galera que foi contra a luta nas fábricas: “Vocês são boys! Parem de falar desse negócio de luta aqui na quebrada e voltem para a vila madalena. Enquanto vocês leem marx (ou o coitado do Paulo Arantes rs), nós tem fome”.

Enfim, queria entender onde que o seu comentário constrói algo ou propõe algo (verdadeiramente) revolucionário?

Apenas: atônito!

QUAL GUERRA?

«Ficam em disputa os sentidos dessa animosidade: se irá se configurar como uma guerra de todos contra todos ou se conformar como um novo impulso para a luta de classes.»

HIPÓTESE EUTRÓPICA

Após contraefetuar a hobbesiana ‘guerra de todos contra todos’, a luta de classes é suprassumida pela guerra de classes.