Por Lygia de Sousa Viégas [*]

No ano de 2004, realizei uma pesquisa de campo a fim de conhecer como a Progressão Continuada está sendo colocada em prática na vida da sala de aula de uma 4a série. Para quem não sabe, a Progressão Continuada é uma política educacional implementada em 1998, em todas as escolas da rede pública estadual paulista, por meio da qual o ensino fundamental foi reorganizado em dois ciclos de quatro anos cada ― Ciclo I: de 1a a 4a série; Ciclo II: de 5a a 8a série ―, no interior dos quais não há reprovação dos alunos. O objetivo declarado pelo governo para implantar essa proposta foi o de alterar o alto índice de reprovação, defasagem série/idade e evasão, marcante na nossa história educacional pública, e que vinha, há décadas, sendo apontado como grave sintoma de que a escola estava fracassando em seu objetivo.

No ano de 2004, realizei uma pesquisa de campo a fim de conhecer como a Progressão Continuada está sendo colocada em prática na vida da sala de aula de uma 4a série. Para quem não sabe, a Progressão Continuada é uma política educacional implementada em 1998, em todas as escolas da rede pública estadual paulista, por meio da qual o ensino fundamental foi reorganizado em dois ciclos de quatro anos cada ― Ciclo I: de 1a a 4a série; Ciclo II: de 5a a 8a série ―, no interior dos quais não há reprovação dos alunos. O objetivo declarado pelo governo para implantar essa proposta foi o de alterar o alto índice de reprovação, defasagem série/idade e evasão, marcante na nossa história educacional pública, e que vinha, há décadas, sendo apontado como grave sintoma de que a escola estava fracassando em seu objetivo.

Assim, ao pisar na sala de aula pela primeira vez, supus que iria observar uma dinâmica diferente daquela com contornos excludentes criticada há quase duas décadas em estudo diligente de Maria Helena Souza Patto (A Produção do fracasso escolar, 1990), especialmente tendo em vista que a “nova” política educacional prometia superar a exclusão na escola. Esperança de encontrar uma escola cidadã, que respeitasse novos tempos e espaços, que se sustentasse na compreensão de que as crianças são diferentes e que, se respeitadas, alcançariam sucesso na escola. Essas seriam expectativas legítimas diante dos ditames abstratos das políticas de governo implementadas nos últimos 20 anos na rede pública de educação paulista. Mas o que nos mostra a escola que aí está? Que práticas são desenvolvidas?

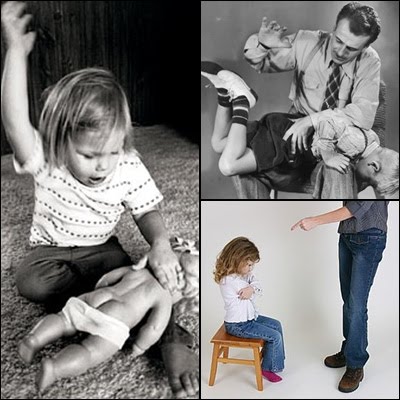

Em realidade, a primeira cena observada (e que se repetiu a cada observação) remete a uma prática que remonta a tempos ainda mais remotos do que a pesquisa de Patto. Viagem ao passado, a práticas presentes nas escolas mais tradicionais, momento embrionário daquilo que se convencionou chamar escola: crianças no pátio, uniformizadas e organizadas em fila indiana: as meninas de um lado, os meninos de outro, os menores na frente, os maiores atrás. Depois do sinal, todos são conduzidos à sala de aula pela professora, de avental. Salas organizadas com carteiras enfileiradas, e centralizadas em torno da lousa, em frente, e interposta pela mesa da professora, posicionada de forma a controlar os movimentos de todos. Movimentos impedidos. A idéia, ao contrário, é ter alunos estáticos, que não conversam durante as lições, que obedecem em silêncio, que copiam e executam em silêncio. Que só podem falar com a professora, e desde que autorizados, depois de terem as mãos levantadas (às vezes por longo período até serem notados por elas, diante de tantas crianças solicitantes). Se não obedecem, reprimendas das mais variadas naturezas!

Quase todos os alunos têm o mesmo tamanho, idade e trajetória escolar. Mas não o mesmo domínio dos conteúdos ministrados. Homogêneas quanto à idade, as turmas são bastante heterogêneas em relação ao conhecimento: alguns, bem alfabetizados, dominam as letras e os números; outros, com nível intermediário, lêem e calculam com pouca dificuldade, transitando com relativa desenvoltura pelas lições; outros têm mais dificuldade, mas, com um pouco de tempo, dão conta de realizar as atividades; e finalmente há um grupo que ainda não compreende as letras ou números que vão enchendo a lousa, sob os comandos da professora. [1]

Para esses, por vezes, uma “liçãozinha diferente”, palavras deles, não sem carregar tom pejorativo. Especialmente quando ela envolve os passos iniciais da alfabetização, não raro retirados de cartilhas tradicionais, opção que a professora fez alertando: “O que importa é que aprendam! Não foi por outro método, vamos tentar esse. Mas não falo para ninguém que uso a cartilha, para não ser considerada antiquada!”. Antiquado não perder de vista que o importante é que a criança aprenda…

Para esses, por vezes, uma “liçãozinha diferente”, palavras deles, não sem carregar tom pejorativo. Especialmente quando ela envolve os passos iniciais da alfabetização, não raro retirados de cartilhas tradicionais, opção que a professora fez alertando: “O que importa é que aprendam! Não foi por outro método, vamos tentar esse. Mas não falo para ninguém que uso a cartilha, para não ser considerada antiquada!”. Antiquado não perder de vista que o importante é que a criança aprenda…

A organização da aula gira em torno de um formato bastante tradicional. Em todas as observações, a mesma dinâmica se repetiu: a professora enche a lousa de letras ou números. Os alunos, sem boné e sem mascar chicletes, bumbum na cadeira, virados para frente, os dois pés no chão, devem copiar e executar tarefas. Em silêncio.

De maneira geral, eles tendem a aderir à proposta, embora quase nunca sentados e em silêncio. Muitas vezes, circulam pela sala ou conversam com a professora, seja sobre a lição (para esclarecer dúvidas ou mostrar o que fizeram), seja sobre situações lembradas no decurso da aula. Esses momentos geralmente são atendidos pela professora, ora com mais, ora com menos paciência. Os alunos também conversam entre si – sobre a matéria ou situações vividas dentro e fora da escola. Essa conversa, às vezes sussurrada, às vezes volumosa, costuma irritar a professora, especialmente se barulhenta. Levam, por isso, broncas. Devem fazer a lição, mas devem, sobretudo, fazer silêncio.

Também há os alunos que passam boa parte do dia brincando ou conversando. Parece fácil engatar numa brincadeira ou num bate-papo, quando há tantos amigos reunidos em uma sala. Mais fácil ainda é, depois de se perceber atrasado, abandonar de vez a intenção de acompanhar a aula e prosseguir brincando ou conversando. Com isso, cria-se um círculo vicioso em que, quanto mais distraídos, mais distraídos. A impressão era de que deixavam para tentar no dia seguinte.

O lugar de indisciplinado circula, embora haja constâncias: as brincadeiras envolvendo meninos (por vezes de briga), e a conversa, meninas (sobre roupas, penteados, maquiagens). Nessas situações, não era raro que algum colega chamasse a atenção de quem brincava, para que ele não ficasse atrasado ou levasse bronca: “Vocês ficam brincando, depois pedem para a professora não apagar!”. Nem sempre esse conselho surtia efeito. Também não era sempre que a professora percebia a distração dos alunos. Mas, quando percebia, a reação era invariável: bronca!

Mais silenciosos, e por isso menos perceptíveis, havia alunos que não conversavam e não brincavam, mas também não faziam a lição. Simplesmente distraíam-se consigo próprios, com os próprios materiais, com a vida que acontecia do outro lado da janela, com os cartazes nas paredes, com a dinâmica dos colegas ou comigo. Devaneios que levavam longe. Esses alunos raras vezes ouviam algum chamado da professora, pois suas presenças ausentes eram discretas demais para ser incômodas. Não faziam as lições, mas faziam o tão esperado silêncio.

Vez por outra, a professora passa de carteira em carteira, para conferir se os alunos fazem, e se acertam o que fazem. Aos que realizam as tarefas propostas, um visto; aos erros, correções; aos que não fazem, primeiro uma bronca; se ela não surte efeito, mudam o aluno de lugar, para “separar do grupinho”, mas também para ele ficar mais perto do alcance de sua vista; finalmente, o último recurso é um bilhete no caderno, que deve trazer o visto dos responsáveis no dia seguinte. Essa estratégia, aparentemente mais bem sucedida, silencia, cria obediência, faz abaixar a cabeça. Mas também dá medo. E raiva.

A tarefa geralmente é única, mas os ritmos dos alunos não. Com o tempo, a turma começa a se dividir: alguns já copiaram e fizeram a tarefa, esperando novos comandos, às vezes demandados verbalmente (os que seguem “junto com a professora”, por vezes pedem que ela saia da frente); outros ainda copiam ou já copiaram, mas ainda fazem a lição; outros ainda nem começaram a copiar (ou por serem “mais lentos”, ou por terem se distraído).

Para atender a essa diversidade, às vezes a lousa dividia-se entre diversas atividades, produzindo confusão (como havia duas ou três lições para serem copiadas e executadas, e eles não mais sabiam onde começava uma e terminava outra, e qual deveriam especificamente fazer). Novo círculo vicioso: dispersão da lousa, dispersão dos alunos. Paralelamente, em muitos momentos o tempo da aula seguiu devagar, para tornar possível a integralização da tarefa por parte dos “mais lentos”. Em outros, no entanto, a professora parecia correr contra o relógio, e a expressão “Pessoal, vamos lá, rapidinho!” virava constante. A correria aumentava com a proximidade do final do dia, para que nenhuma tarefa ficasse incompleta. Os alunos mais atrasados, nesse processo, muitas vezes desistiam de fazer: ao lado dos que seguiam com a professora, guardavam os materiais na mochila, na esperança de não serem notados.

A diversidade entre os alunos não envolvia apenas o tempo necessário para realizar a tarefa. Também envolvia a compreensão do que foi ensinado: alguns entendiam tudo; outros entendiam parcialmente, carregando dúvidas (maiores ou menores, dependendo da matéria ou da atenção desprendida ao ensinamento da professora); para outros, finalmente, tudo soava estranho. O que liam eram sílabas, e não palavras ou frases com sentido (“O-fol-clo-re-é…”). Quase soletravam. Outros copiavam desenhos, e não letras ou números. Dentre esses, havia os “bons copistas”, mas também os que resistiam a realizar tarefa tão mecânica. Quando muito, tinham os cadernos abertos, mas se dedicavam a outras atividades, como brincar sozinhos ou tentar a companhia de algum colega. Não era difícil que um aluno mais desenvolto topasse a proposta lúdica, afinal, já tinha terminado a lição e estava ocioso, à espera que os outros terminassem para que nova lição preenchesse a lousa e o caderno. Não foi difícil o “melhor aluno” tornar-se amigo do “pior aluno” da classe, que, juntos, engrossavam a “indisciplina”.

A relação entre os alunos por vezes se baseava na cooperação, quando os “melhores” tentavam auxiliar os colegas “com dificuldade”: às vezes, eles liam o texto com/pelo colega; outras vezes davam a resposta da questão que ele deveria resolver na lousa; outras ainda incentivavam o colega a fazer a lição. Mas também não foi difícil ver a situação inversa: alunos entregando os colegas que não fizeram ou bagunçavam para a professora; alunos mais desenvoltos vangloriando-se de seu saber em tom competitivo; alunos rindo dos colegas com dificuldade, expondo suas fragilidades em público, às vezes com desdém:

“Professora, o Vicente está brincando”.

“Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze, dezesseis, dezessete. Eu tenho 17 certos numa pagina só!”

“Que burro! É mó [muito] fácil essa lição!”

“A Ticiana acertou? Aleluia!”

Humilhar os colegas com dificuldade não era “privilégio” dos “bons alunos”, mas também envolvia aqueles com dificuldades, porém menores. Situação que geralmente encabulava, fazia quem ainda não aprendeu abaixar a cabeça ou o tom de voz, ao ter de responder as perguntas da professora, seja na lousa, seja da carteira. Difícil aprender a conviver com a diferença.

Em uma sociedade competitiva, as crianças aprendem a competir. Nos momentos coletivos de correção, geralmente quem acertava comemorava; quem errava envergonhava-se, sobretudo diante da festa do colega. Situação que ficava mais constrangedora quando a professora pedia para os que acertaram levantarem a mão, ou quando a correção do erro de um aluno era feita, também a seu pedido, pelo coro dos colegas.

Nem sempre parecia ser intenção da professora estimular a competição e humilhação. Houve momentos em que ela estimulava a todos, especialmente os “mais fracos”:

“Tudo o que vocês fazem, para mim, tem valor. Pode ser folha grande, pequena, mas podem apostar que vou dar valor. O que não aceito é não fazer. Não precisa ser lindo, perfeito, impecável, que nem o trabalho da Rosa. Pode ser simples mesmo”.

“Tem gente que já sabe, mas tem gente que, apesar de estar na 4a série, não sabe. Não tem problema. Por isso, vamos retomar: para sair da 4a série sabendo”.

“Não tenha vergonha! Se estiver errado, a gente corrige!”

O processo de estimular a participação dos alunos muitas vezes envolvia os que tinham dificuldade, implicando em que alunos com mais facilidade ficavam subaproveitados. Não foram poucas as situações em que eles tiveram recusados seus pedidos para ir à lousa ou responder a correção em voz alta. Desestimulados, muitos se queixavam, mas depois, (in)conformados, decidiam brincar sozinhos ou conversar com os colegas. Outros, no entanto, insistiam em dar a resposta certa, para desespero da professora e de alguns colegas, que diziam: “Cala a boca!”. Os momentos de humilhação proferida pelos colegas costumavam ser repreendidos pela professora, geralmente com um “Deixa ele!”. Mas não foi difícil vê-la empreendendo a mesma humilhação, não apenas aos alunos com dificuldade, mas também àqueles que tiravam sarro dos colegas. Difícil ensinar a conviver com a diferença:

“Você fez isso sozinho?”

“Oh letrinha feia, que eu não consigo entender”.

“Você fica rindo dele, mas eu quero ver é o seu caderno, se está certo!”

“Meu bem, olha a besteira que você fez”.

O fato é que o principal recheio da vida na sala de aula são as broncas nos alunos, que têm sido recurso pedagógico central. Não houve uma única observação que não tenha sido marcada pelas broncas, algumas vezes mais presentes do que o ensinamento de conteúdos escolares propriamente ditos. Ensina-se, sobretudo, obediência; espera-se, sobretudo, disciplina. No entanto, as broncas muitas vezes não surtiam o  efeito esperado de “corrigir” a conduta dos alunos, a não ser imediata e volatilmente. De maneira geral, ocorria o contrário: elas amedrontavam e os colocavam em uma postura defensiva ou agressiva com relação à professora ou ao conhecimento escolar, produziam bloqueio, mais do que desenvolvimento.

efeito esperado de “corrigir” a conduta dos alunos, a não ser imediata e volatilmente. De maneira geral, ocorria o contrário: elas amedrontavam e os colocavam em uma postura defensiva ou agressiva com relação à professora ou ao conhecimento escolar, produziam bloqueio, mais do que desenvolvimento.

Em muitas aulas, a única coisa que a professora fazia era dar broncas nos alunos, sem ensinar nenhum conteúdo. No entanto, não foi possível observar situações em que um conteúdo foi ensinado sem ser intercalado por broncas. Broncas que às vezes interrompiam a frase de instruções ou ensinamentos no meio:

“Paulo, senta direito! Gente, olha! Silêncio! Pronto! Vamos fazer silêncio? Sem conversa! Guardem a folha de artes. A folhinha é para guardar! Roberta! Gustavo! Continuem com o caderno de matemática, que vou passar lição para fazer em casa. Depois, vou passar português. Caderno de matemática aberto, sem conversa. Crianças, é o seguinte: caderno de matemática, e não quero conversa! Boca calada!”

Às vezes, a professora começava a chamada, mas os alunos, assustados, supunham que ela estava “contando até três”, recurso histórico para calar alunos. Confusos, a reação deles era de esperar para se certificar de que era mesmo a chamada, não sem medo de levar falta. Vale notar que, quando estava contando até três, geralmente ela parava no número dois.

Broncas eram invariáveis. O que variava era o alvo, o motivo, o tom e a freqüência. Ora voltadas a alunos específicos (às vezes chamados pelo nome), ora voltadas para toda a classe, foi possível notar que, a depender do aluno, uma mesma situação poderia ou não desencadear uma bronca. Um dia, uma garota perguntou o que era ‘ardes’. A professora disse que era a fogueira pegar fogo. Para outro aluno, ela pediu que ele colocasse o dedo no fogo para saber. Quando veio outro aluno, ela disse: “Vá sentar, vá! Você já leu 500 vezes esse texto!”.

Várias situações motivavam broncas: conversar, brincar, brigar, circular pela sala, não fazer a lição proposta, fazer outra lição que não a exigida, vestir ou tirar o agasalho, estar doente, faltar na escola, perguntar “fora de hora”, ajudar o colega, rir ou humilhar o colega, errar a questão, demonstrar dúvidas e mesmo solicitar a participação na atividade ou dar a resposta de uma pergunta feita a outro aluno. Dentre as broncas, havia equívocos: alunos levavam broncas por serem confundidos com colegas, seja por sentarem próximos, seja por terem nome semelhante ao daquele que a irritava. Também houve situações em que a professora não distinguia quem apenas conversava de quem fazia a lição e conversava (inclusive sobre a própria lição), dando broncas até naqueles que a chamavam para esclarecer dúvidas ou mostrar o seu trabalho. Nesses momentos, ela raras vezes se desculpava com quem tinha levado bronca injustamente, causando indignação.

O tom das broncas variava, indo desde situações em que a professora tentava convocar os alunos para a realização da lição, passando por ameaças (especialmente de chamar os pais, sobretudo aqueles mais severos), até situações de profunda irritação, representadas por gritos e gesticulações (incluindo bater com força na mesa ou na lousa). As broncas, às vezes, vinham aos berros, assustando alunos, que às vezes, de olhos arregalados, recuavam o corpo para trás, quando não aos pulos; berros que ecoavam na cabeça dos alunos, que por vezes iam esclarecer dúvidas com os colegas ou comigo, pois, “se perguntar para a professora, ela briga, fica brava, grita!”. Berros que me assustavam, constrangiam, vontade de não estar lá. Berros que por vezes fizeram a professora rir de si, de modo tenso e desconcertado, quando se dava conta do próprio volume da voz, movimento do corpo e efeitos sobre os alunos.

Curioso era notar que, por vezes, ouviam-se gritos das professoras nas salas ao lado. Gritos que, embora não fossem voltados para os alunos da sala observada, os levavam a obedecer. Em mais de uma observação, ao grito de “quero todo mundo sentado”, proferido na sala ao lado, os alunos que circulavam na sala observada correram para suas cadeiras. Os alunos também manifestavam seu mal-estar em relação à bronca ecoada na escola, o que fez um aluno, ao ouvir uma professora gritar que ia picotar o aluno que a desobedecesse: “Coitado do aluno que a professora picotar”. Foi tomada de indignação que outra aluna, em certa ocasião, falou: “Olha os gritos da professora ao lado. Satanás!”

Quanto à freqüência, era notável que, quanto mais alunos em sala, mais broncas. Observação que aponta para uma obviedade: uma sala de aula lotada dificulta o trabalho docente, afeta a paciência de professores. A freqüência de broncas também crescia depois do recreio, provavelmente porque a agitação dos alunos era maior. Além disso, o número de broncas aumentou com o passar do ano, crescendo significativamente conforme se aproximava o final do semestre ou do ano, provavelmente pelo cansaço de todos em relação a cotidiano tão enfadonho. Uma análise quantitativa das broncas apontou que, ao todo, foram observadas 684 broncas, em 46 horas em campo, gerando uma média de uma bronca a cada 4 minutos de aula!

Ao final das observações em sala de aula, destacou-se que se repete a dinâmica histórica e por que não dizer obsoleta no funcionamento da sala de aula. Em tempos de Progressão Continuada, o que se vê em quase nada difere do que se via há décadas atrás, e que também de longa data é criticado por pensadores educacionais. A impressão que passa é de que nada mudou, a não ser o final do ano, quando os alunos não podem mais reprovar. De resto, a mesma dinâmica.

Ao final das observações em sala de aula, destacou-se que se repete a dinâmica histórica e por que não dizer obsoleta no funcionamento da sala de aula. Em tempos de Progressão Continuada, o que se vê em quase nada difere do que se via há décadas atrás, e que também de longa data é criticado por pensadores educacionais. A impressão que passa é de que nada mudou, a não ser o final do ano, quando os alunos não podem mais reprovar. De resto, a mesma dinâmica.

Por esse motivo, observar as salas de aula me angustiou, fez sofrer! Sensação de sufocamento! Não foram poucas as vezes que, ao final das observações, eu estava cansada daquela dinâmica, querendo sair logo dali. Vontade de respirar novos ares…

Sair rapidamente dali… Ao longo da convivência na sala de aula, foi possível notar que não era apenas eu que desejava isso. Em várias observações, a professora saía da sala deixando os alunos ali e permanecendo longo tempo sem voltar, situação que aumentou sensivelmente com o passar do ano letivo. Em várias observações, os alunos exclamavam, em tom de quase alívio: “Faltam tantos minutos para acabar a aula”. Alerta que angustiava os atrasados, que passavam a correr com a cópia ou execução da tarefa, para não ter que ficar mais tempo ali, sob a supervisão atenta da professora, que não dispensa quem ainda não terminou. Alguns antecipavam a arrumação da sala (em esquema semelhante a um mutirão, varriam o chão e apagavam a lousa), momento que misturava a solidariedade à professora com o matar de tempo para saírem logo. Não ter de ajudar depois que tocou o sinal de final de dia!

Quando tocava o sinal, o clima era, invariavelmente, de correria! Corriam para terminar o que faziam (cópia, execução de tarefas, arrumação da sala e da mochila…), corriam para fora da sala de aula, corriam para o pátio, muitas vezes exclamando:

“Aleluia!”

“Ufa!”

“Graças a Deus!”

“Tchau galera, já fui!”

[1] Essa situação, explícita em alguns casos de alunos que aprendiam lições básicas no decurso das aulas regulares, ficou ainda mais patente nas aulas de reforço, que envolviam o aprendizado do alfabeto.

[*] Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Atualmente, leciona e coordena o curso de Psicologia da Faculdade São Bento da Bahia, bem como leciona na Faculdade Social da Bahia. Pesquisa a Progressão Continuada desde 2000.

O pequeno artigo da Lygia Viegas nos faz acreditar que o conhecimento hoje produzido nas universidades pode ser demoradizado sem perder a qualidade e o potencial reflexivo e crítico. Não é raro distanciarmos a esfera do pensamento da esfera da vida prática, e muito bem vindo são esses textos, pois dão elementos à sociedade para repensarem as relações entre saber, viver, estado e políticas públicas. De forma crítica e viva, a autora nos fornece elementos e conduz a uma reflexão crítica sobre a atual situação da nossa 4a. série… representativa de um mundaréu de crianças por aí. Obrigada Lygia, por mais essa estrela que vem iluminar uma parte da nossa obscura realidade socio-histórica!

O artigo de Lygia Souza Viégas, oriundo de sua pesquisa de doutorado, dá indícios fortes, a partir de sua observação metódica e sistemática numa sala de aula do ensino infantil, de que a política da Progressão Continuada é, no fundo, uma anti-política, pois não melhora a qualidade de ensino na rede pública, mas, sim, escamoteia os efeitos da ausência de uma política que, de fato, venha propiciar a qualidade da educação pública – ou melhor, admitamos, da educação dos pobres, já que, na prática, a classe rica e a classe média, das quais muitos de nós fazemos parte, abandonaram, no movimento geral, dentro do processo de produção capitalista, de privatização do espaço público, a educação pública.

Não somos bobos: alterar o índice de reprovação, defasagem série/idade e evasão evitando a reprovação dos alunos não é resolver os problemas que levam à dita reprovação – e muito menos, a partir de um uso distorcido do discurso da inclusão social, superar a exclusão na escola -, mas, pelo contrário, é um cínico fechar os olhos para esses problemas, deixando de encarar e atacar as razões, causas ou fatores reais que os produzem, mesmo porque resolvê-los é criar condições para o desenvolvimento intelectual daqueles que serão os concorrentes dos filhos dos membros da classe rica e da classe média na disputa pelos nichos, cargos e/ou concursos de prestígio econômico, social, político e/ou cultural do país.

Daí que não nos causa surpresa, assim, a observação da pesquisadora de que permaneceu o modo excludente de educação, tão marcante em nossa tradição educacional, afinal, tal política não modifica a estrutura da educação brasileira, senão mascara seus resultados vergonhosos, e, no entanto, muito convenientes para aqueles que, adstritos a seus interesses de classe, é vantagem – mesquinha vantagem – manter as condições educacionais precárias, pois assim assegura, a custo do crescimento geral da nação, que não surja da base social um adversário, no mínimo, intelectualmente forte o suficiente para quebrar as frágeis muralhas cognitivas que os protegem em suas posições nos diversos âmbitos de poder no Brasil.

Evitando, na disputa pelo poder, a luta franca e honesta a partir de uma equivalente qualidade na educação entre cidadãos de classes diferentes, muitos dos que ocupam alguma posição de poder dão mostras de covardia, e, com ela, sinal de fraqueza, sendo, assim, suspeitos de serem indignos do poder que reclamam como direito com base no fato de que foi concedido pela maioria do povo através do voto (obrigatório), manipulado, no entanto, grandemente pela propaganda, que alicia significativamente a maioria da nação, infelizmente uma massa ignorante, a-crítica e inconseqüente, certamente, pelas deficiências na educação – o que possibilita a manutenção dos estratos aos quais não interessa a melhoria da educação pública, gerando uma espiral político-cultural decadente, ou seja, a produção e reprodução da barbárie.

Por outro lado, tal tipo de política não age sobre os fundamentos disciplinares da escola, que visa simplesmente a obediência – e, com isso, somente a formação de indivíduos submissos, incapazes de transformar a realidade -, mas, mantendo tais fundamentos intactos, encobre o fracasso escolar simplesmente fingindo que ele não existe, o que resulta numa contínua decadência cultural da sociedade e a manutenção de grupos que, dela, são apenas parasitas que não oferecem, em compensação, sequer um ato ou obra dignos, pelo menos, de contemplação!

Em nossa avaliação, assim, se do ponto de vista puramente técnico, a escola que, ainda que sem conseqüências institucionais, reprova, por não possibilitar, ao máximo de crianças, o desenvolvimento do intelecto, deve ser reprovada – e, a fortiori, a política que não oferece condições para que essa escola possibilite o melhor ensino possível aos seus aprendizes -, da mesma forma, do ponto de vista político, a escola voltada, implicitamente, para a produção somente de indivíduos submissos e obedientes, por não possibilitar também o desenvolvimento da autonomia, deve ser desobedecida – e, a fortiori, a política que não oferece condições para que essa escola possibilite aos seus estudantes a maior liberdade possível.

Em resumo: a Política de Progressão Continuada na Educação é, no fundo, e por princípio, uma política de regressão continuada na sociedade, pois é descomprometida com a formação de sujeitos sábios e ativos, que possam operar uma mudança conseqüente nas suas condições de vida. A pesquisa de Lygia Souza Viégas mostra, assim, e infelizmente, que não há “algo de novo no front” (e será que houve na educação alguma mudança significativa nos últimos 5 anos?), contudo, de todo modo, vem contribuir para a reflexão sobre como anda a educação brasileira recentemente, além de reforçar, também, a necessidade de uma atitude crítica diante de políticas que, por princípio, não possibilitem a criação de condições para a aprendizagem, a autonomia, e, com elas, para o desenvolvimento e a pluralidade da sociedade brasileira.

Tristemente…!