Por Marcelo Lopes de Souza

O Rio de Janeiro começa a erguer muros para evitar que os barracos continuem avançando sobre as áreas verdes. Pode ser o sinal de que, finalmente, o poder público resolveu deixar a demagogia de lado e combater com seriedade o processo de favelização. (Rocinha.Org, artigo “A favela no limite”)

Esse é o muro da inclusão, e não da segregação. Ele significa o fim da omissão do poder público. (Governador Sérgio Cabral, citado por Rocinha.Org, artigo “A favela no limite”)

“A sensação de expansão da desordem produz um prejuízo gigantesco para o Rio. O fato de a favela estar avançando causa insegurança e desvaloriza o patrimônio da cidade como um todo”, avalia o economista Sérgio Besserman, ex-presidente do IPP. (Citado por Rocinha.Org, artigo “A favela no limite”)

O vice-governador e secretário estadual de Meio Ambiente do Rio, Luiz Paulo Conde, discutiu hoje com representantes da Associação de Moradores da Rocinha a possibilidade de construção de um muro cercando a favela, anunciada por ele. Após o encontro, Conde afirmou que a delimitação deve ser feita, mas disse estar arrependido de usar a palavra muro, que ficou “desgastada politicamente” e acabou provocando polêmica. “O muro não faz mais parte do meu vocabulário”, declarou. (Agência Brasil, “Conde discute com moradores da Rocinha construção de muro”)

Uma tricromia e seu fundo ideológico

“Agenda verde”, “agenda marrom” e “agenda azul” são expressões das quais não gosto e que não utilizo, a não ser para fazer referência ao seu uso no universo das discussões sobre políticas estatais (geralmente chamadas, de modo excessivamente generoso, de “públicas”). É essa exatamente a razão de eu utilizá-las neste texto.

Por “agenda verde” designa-se o conjunto de prioridades e medidas referentes à proteção ambiental mais especificamente voltado para a preservação de coberturas florestais, desdobrando-se em uma preocupação com os recursos naturais renováveis e a biodiversidade. É o principal símbolo daquilo que envolve o chamado “meio ambiente”. A “agenda marrom” refere-se, de sua parte, às prioridades e medidas voltadas para evitar, reduzir ou controlar atividades poluidoras. E, como se isso não bastasse, ainda inventaram a “agenda azul”, que é aquela que diz respeito, mais diretamente, à gestão e proteção de recursos hídricos.[1]

Não é incomum incluir na “agenda marrom” certas coisas atinentes à promoção do  “desenvolvimento urbano”, a exemplo da dotação de infraestrutura técnica e social, do provimento de moradia adequada (isto é, o combate ao déficit habitacional), da regularização fundiária, e assim sucessivamente. No entanto, o “desenvolvimento urbano”, nesse caso, costuma vir atrelado e subordinado à “agenda verde”; não por acaso, tudo passou a receber o qualificativo adicional “sustentável”, espécie de selo de qualidade ou garantia: até mesmo “regularização fundiária sustentável”, por exemplo, foi um rótulo oficialmente adotado, no Brasil, em nível ministerial (Ministério das Cidades), já no primeiro governo Lula.

“desenvolvimento urbano”, a exemplo da dotação de infraestrutura técnica e social, do provimento de moradia adequada (isto é, o combate ao déficit habitacional), da regularização fundiária, e assim sucessivamente. No entanto, o “desenvolvimento urbano”, nesse caso, costuma vir atrelado e subordinado à “agenda verde”; não por acaso, tudo passou a receber o qualificativo adicional “sustentável”, espécie de selo de qualidade ou garantia: até mesmo “regularização fundiária sustentável”, por exemplo, foi um rótulo oficialmente adotado, no Brasil, em nível ministerial (Ministério das Cidades), já no primeiro governo Lula.

De imediato, salta aos olhos o fato de que é comum o “ambiental”, que deveria englobar aspectos como saneamento básico, saúde pública e tantas outras coisas, ter como principal cor-símbolo o “verde”. Por mais que alguns insistam que valas negras também são problemas ambientais, o mais comum é, inclusive por parte de pesquisadores que dão (direta ou indiretamente) suporte aos debates sobre conflitos pelo uso do solo, a preocupação com a “agenda verde” fazer-se à custa da consideração das necessidades, dos problemas e dos direitos das pessoas, muito especialmente dos trabalhadores pobres. Mais curioso ainda é quando as próprias referências às outras duas agendas, a marrom e a azul, se fazem de modo que, de um jeito ou de outro, escamoteia o fato de que, de uma perspectiva humana, ou se analisam problemas como poluição levando-se em consideração o seu conteúdo e as suas implicações sociais, ou se resvala para um biocentrismo conservador (ou um antropocentrismo fraco, ingênuo e socialmente acrítico, o que dá quase no mesmo). Com efeito, “risco ambiental” é um argumento para justificar remoções de população brandido como se fosse algo puramente técnico (e ideologicamente neutro), e não uma mistura de conhecimento técnico-científico (mensuração de risco “objetivo” de desmoronamentos e deslizamentos de encostas, por exemplo) e construção social (como o risco é percebido e vivido? Quem são os alvos preferenciais da “atenção” do aparelho de Estado, quando se trata de monitorar riscos e organizar remoções de população? E que relação tudo isso guarda com as contradições de classe e a segregação residencial?). Similarmente, as preocupações com diminuições de cobertura de mata, pressões sobre ecossistemas e ameaças a mananciais de água são, muito frequentemente, vistas por geomorfólogos, biólogos e outros cientistas naturais, mas também por planejadores a serviço do Estado, de um modo não apenas tecnocrático mas, a rigor, antipopular e conservador, a começar pelas categorias empregadas: por exemplo, por trás da “pressão antrópica” ou do “fator antrópico” não se enxergam classes e frações de classe, mas somente uma “população” homogênea, como se os papéis sociais fossem idênticos. Além disso, as responsabilidades imediatas (pelo desmatamento, pela interrupção da drenagem natural, por construções irregulares) são salientadas, ao passo que as responsabilidades mediatas e os fatores de fundo são negligenciados ou ignorados. Exemplo disso é a seguinte observação, feita em um artigo representativo da literatura acadêmica sobre “desenvolvimento urbano sustentável”: “(…) campanhas para corrigir a decadência ambiental nas grandes cidades devem abrir espaço ao direito dos pobres de ser bem informados sobre os perigos ambientais, de definir suas prioridades e conviver com as consequências ambientais de suas decisões.” (CAMPBELL, 1992:183)

A separação entre o “ambiental” e toda uma série de coisas que dizem respeito ao conforto e ao bem-estar dos seres humanos, em especial dos trabalhadores pobres (que são, por definição, os mais carentes disso), a refletir-se na separação entre as três “agendas” do título entre si e, principalmente, entre elas e as questões mais fundamentais das assimetrias estruturais de poder, das contradições de classe e das subalternizações culturais, não passa de uma mistificação. Uma mistificação que, não raro, deixa até observadores “progressistas”, como certos urbanistas e especialistas em direito urbanístico, um tanto paralisados (afinal, o que fazer quando a justiça social não possa se fazer sem exercer um estresse ambiental adicional?…), e que tem servido de suporte para discursos e práticas de controle social, muitas vezes com um mal disfarçado conteúdo racista (as favelas devem ser “contidas”; atentar para os “riscos” é uma questão de “responsabilidade administrativa”; o “bem comum” tem de ser preservado…). O discurso das três agendas e das três cores, que a tantos soa simpático, não é outra coisa senão mais um obstáculo ao pensamento crítico, como tem sido, aliás, o discurso em torno da “sustentabilidade”, na esmagadora maioria dos casos, um discurso aparentemente vazio – mas, na realidade, dotado de um conteúdo em grande parte conservador.

O que pode ser verificado nas mais diversas escalas e nos mais diferentes tipos de espaço, pode ser especialmente verificado, com insuperável densidade, nos espaços das grandes cidades, sobretudo das metrópoles. Nelas, tudo é superlativo: o número e a variedade de conflitos pelo uso do solo; a complexidade dos interesses envolvidos e das articulações entre agentes sociais; as possibilidades de resistência e criação de soluções (e pseudossoluções). O papel da ciência e da ideologia também se acha, aí, presente com particular intensidade. A esse propósito, vale a pena lembrar que especialistas em “desenvolvimento sustentável” já sugeriram, sem talvez se dar conta do cinismo aí embutido (ou será que se deram?…), que, entre as vantagens da pobreza especificamente urbana, estaria a imensa diversidade de possíveis estratégias de sobrevivência – incluindo-se entre elas, com destaque, a possibilidade de viver do lixo alheio.

A geopolítica por trás da política ambiental: o exemplo do Rio de Janeiro

O pensamento geopolítico nos remete, em primeiro lugar, ao menos do ponto de vista histórico e no que tange ao uso explícito do termo a partir da segunda década do século passado, às tentativas de refletir e subsidiar a projeção de poder de um Estado-nação sobre seus vizinhos ou, em certos casos (as principais potências imperialistas), sobre continentes ou o mundo inteiro. Mesmo quando os laços entre política externa e política interna não escapam aos estudiosos da geopolítica de um determinado país, tem, em geral, ficado na sombra o fato de que, no que tange a toda uma série de fenômenos dentro das fronteiras nacionais, nas mais diversas escalas, também é de geopolítica que muitas vezes se trata – em outras palavras, de instrumentalização do espaço geográfico, lido enquanto território (e com todos os recursos que este encerra), com a finalidade de exercício do poder. Assim, a muitos seguramente ainda parecerá estranho falarmos em “geopolítica urbana”, por exemplo; mas, pensando bem, por que deveria parecer? O que é um zoneamento, visto como uma ferramenta técnica por planejadores supostamente neutros e racionais, senão um instrumento geopolítico, a serviço da valorização capitalista do espaço e até, em tantos casos, da segregação residencial? (É claro que um zoneamento de uso do solo não precisa ser sempre algo a serviço de um poder heterônomo, mas a questão é que, nas sociedades heterônomas em que vivemos e nas cidades capitalistas reais, e tirando certas propostas alternativas, ele quase sempre o é.) Será geopolítico todo planejamento de exercício do poder que se valha, densa e fortemente, da espacialidade, seja lá em que escala for. Se o poder não se restringe a apenas uma ou algumas poucas escalas, por que haveria a ideia de geopolítica, compreendida em seu sentido mais amplo e profundo, de ser restringida do ponto de vista escalar?[2]

É ainda Tim Campbell, de quem já citei algumas emblemáticas palavras na seção anterior, quem pontifica sobre as vicissitudes que atrapalham a regulação do uso do solo na periferia do sistema capitalista:

Têm sido fracos os controles sobre o uso da terra e o desenvolvimento urbano nas cidades do Terceiro Mundo, e a maioria dos instrumentos e técnicas adotados nos países desenvolvidos – planejamento do uso da terra e planos diretores, zoneamentos, permissões par uso da terra e para construir, além do imposto territorial – é emasculada nos países em desenvolvimento pelo poder da demanda, as dificuldades de administração, os interesses especiais e a corrupção. (CAMPBELL, 1992:196)

Na verdade, a alusão aos tais “fracos controles” (e ao “caos urbano”, à “falta de planejamento” etc.) corresponde a um lugar comum que, ao menos em parte, constitui uma ilusão de ótica. Basta pensarmos nas remoções de favelas que, em determinados momentos da história do Brasil desde meados do século XX, têm ocorrido com forte intensidade (como entre fins dos anos 60 e início dos anos 70 no Rio de Janeiro), para podermos começar a desconfiar de que corrupção, “interesses especiais” etc. não se traduzem, necessária ou automaticamente, em “fracos controles”. Os controles frequentemente existem, e não são sempre fracos; a depender da conjuntura, contudo, podem ocorrer de modo explícito e oficial (como durante o Regime de 64) ou mascarado (como durante os “misteriosos” incêndios de favelas localizadas em áreas valorizadas ou em vias de valorização).

Entre as metrópoles do Brasil e, a rigor, do mundo, o Rio de Janeiro se conta certamente entre os exemplos mais tristemente didáticos de uma geopolítica urbana que se serve do discurso ecológico – uma “ecogeopolítica”, poderíamos dizer – para promover objetivos de controle do uso do solo e controle social de um modo compatível com uma “democracia” representativa à brasileira e de tal sorte que, ainda por cima, obtenha-se amplo apoio na classe média, cuja consciência seguramente se sente menos culpada quando imagina estar zelando pela “sustentabilidade”, vale dizer, pelo “bem comum”.[3] Interessantemente, porém, não é apenas na classe média que o discurso e as práticas de controle do uso do solo com contenção e remoção de população em nome da preservação ambiental encontram acolhida favorável. A primeira das epígrafes com as quais abri este artigo foi extraída de um pequeno artigo publicado no sítio Rocinha.Org, autoproclamado o “Portal Oficial da Rocinha”. Faz-se referência, ali e nas outras três epígrafes, a uma polêmica que explodiu em 2004, em torno da construção de um muro para impedir ou dificultar a expansão da favela da Rocinha, a maior da cidade. Note-se que as duas citações que vêm logo a seguir, com declarações do então governador Sérgio Cabral e do economista (conhecido como especialista em “desenvolvimento sustentável”) Sérgio Besserman, ex-presidente do Instituto Pereira Passos, também foram reproduzidas no mesmo artigo “Favela no limite”, publicado no referido sítio. É ainda esse sítio que repercutiu, com palavras de endosso, uma enquete de resultados bastante sintomáticos:

Entre as metrópoles do Brasil e, a rigor, do mundo, o Rio de Janeiro se conta certamente entre os exemplos mais tristemente didáticos de uma geopolítica urbana que se serve do discurso ecológico – uma “ecogeopolítica”, poderíamos dizer – para promover objetivos de controle do uso do solo e controle social de um modo compatível com uma “democracia” representativa à brasileira e de tal sorte que, ainda por cima, obtenha-se amplo apoio na classe média, cuja consciência seguramente se sente menos culpada quando imagina estar zelando pela “sustentabilidade”, vale dizer, pelo “bem comum”.[3] Interessantemente, porém, não é apenas na classe média que o discurso e as práticas de controle do uso do solo com contenção e remoção de população em nome da preservação ambiental encontram acolhida favorável. A primeira das epígrafes com as quais abri este artigo foi extraída de um pequeno artigo publicado no sítio Rocinha.Org, autoproclamado o “Portal Oficial da Rocinha”. Faz-se referência, ali e nas outras três epígrafes, a uma polêmica que explodiu em 2004, em torno da construção de um muro para impedir ou dificultar a expansão da favela da Rocinha, a maior da cidade. Note-se que as duas citações que vêm logo a seguir, com declarações do então governador Sérgio Cabral e do economista (conhecido como especialista em “desenvolvimento sustentável”) Sérgio Besserman, ex-presidente do Instituto Pereira Passos, também foram reproduzidas no mesmo artigo “Favela no limite”, publicado no referido sítio. É ainda esse sítio que repercutiu, com palavras de endosso, uma enquete de resultados bastante sintomáticos:

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada na semana passada mostrou que os cariocas entenderam muito bem a ideia central da empreitada. A maioria (60%) não caiu na esparrela de que o objetivo do muro é separar ricos e pobres. E 51% dos entrevistados de menor poder aquisitivo aprovam o muro, enquanto no resultado geral 47% são a favor do projeto e 44% contra – um empate técnico, em razão da margem de erro. Na primeira etapa do projeto, estão previstos 14,6 quilômetros de muro – pouco mais que a extensão da Ponte Rio-Niterói – e serão contempladas treze favelas. Os paredões seguirão o mesmo traçado dos chamados ecolimites, definidos há quinze anos. Em favelas como a Rocinha, eles foram solenemente ignorados. Existem mais de 400 barracos fora da cerca que demarca os ecolimites, num desrespeito que prejudica não só o meio ambiente, mas também a qualidade de vida dos moradores. Não há como planejar saneamento, abastecimento de água, fornecimento de energia ou dimensionar a coleta de lixo se os barracos continuarem se alastrando.

Não deve ser subestimada a capacidade do Estado capitalista e da grande imprensa (e também das ONGs e de entidades da “sociedade civil” em geral, das quais o Estado e os empresários direta ou indiretamente amiúde se servem) de criar cizânia e confusão entre os trabalhadores pobres. Em mais de uma ocasião pude testemunhar como, atentos e preparados para repudiar qualquer estigmatização sócio-espacial feita pelo Estado ou por moradores de bairros formais e privilegiados (o “asfalto”, como se diz na gíria carioca), moradores de favelas grandes e consolidadas nem sempre estendem a todas as favelas os mesmos critérios que defendem para as suas próprias, consideradas (com razão e justiça) bairros populares. Na realidade, até mesmo internamente a uma única favela não é incomum perceber-se a existência de distinções entre “partes boas” e “partes ruins” feitas pelos próprios moradores, com base em critérios como antiguidade e grau de consolidação da ocupação do solo. Daí para o que tenho chamado de “corporativismo espacial”,[4] é um pulo – ou melhor, sempre se esteve dentro dele…

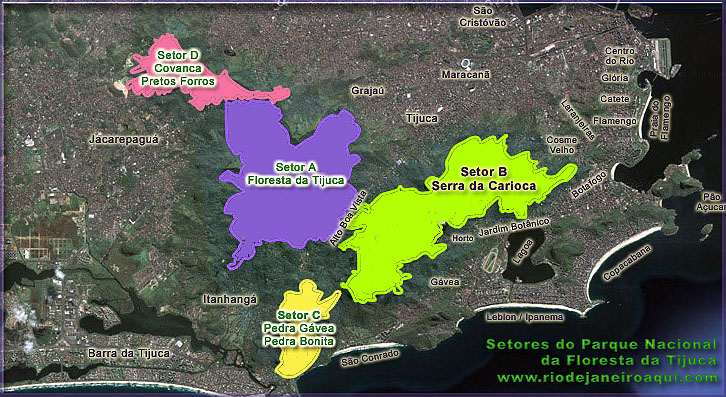

O município do Rio de Janeiro abriga três maciços montanhosos dentro de seus limites: os da Tijuca, da Pedra Branca e do Mendanha. O Maciço da Tijuca, com seus 118,7 km², é superado em tamanho pelo Maciço da Pedra Branca; por outro lado, porém, ele é, de longe, aquele que encerra a maior complexidade e a maior densidade em matéria de disputas pelo uso do solo. Situado entre quatro setores geográficos da cidade (as zonas Sul, Norte e Oeste e a Barra da Tijuca), a realidade de suas vertentes marca muitos bairros do Rio de Janeiro – desde bairros privilegiados da Zona Sul até uma grande quantidade de favelas. De enorme relevância é, ademais, o fato de que o maciço encerra um parque nacional – Parque Nacional da Tijuca -, o qual, com os seus 39,5 km², é o segundo maior parque nacional do Brasil, além de corresponder à maior floresta urbana do mundo. O parque apresenta quatro “setores” principais, retratados na Fig. 1, sendo que a floresta concentra-se, sobretudo, no Setor A, homônimo[5]. Esse maciço montanhoso tem sido, há décadas, o cenário para numerosas tensões e lutas sociais. E um “laboratório” perfeito para se observar a instrumentalização geopolítica do discurso ecológico.

Vários estudos acadêmicos importantes têm revelado aspectos concernentes à degradação ambiental nas encostas do maciço. Afora alguns estudos sobre chuva e neblina ácidas (ocasionadas pela interação da água da atmosfera com poluentes cada vez mais presentes, como óxido de enxofre, gerando, por exemplo, ácido sulfúrico), os temas mais investigados e salientados nos estudos sobre o Maciço da Tijuca têm sido a erosão, os movimentos de massa e a redução da cobertura vegetal. As favelas têm sido recorrentemente objeto da preocupação dos geomorfólogos e biólogos, como exemplifica este trecho de FERNANDES, LAGÜÉNS e COELHO Netto (1999, sem número de página):

Dentre as modificações da cobertura vegetal para uso urbano, ganha grande destaque no cenário do Maciço da Tijuca o surgimento e crescimento de feições urbanas de ocupação espontânea do tipo favela. Estas caracterizam o ponto final do processo de forte pressão urbana, decorrente do adensamento populacional que ocorre na cidade como um todo.

Tipicamente, o “processo de forte pressão urbana” (especificação, neste caso, da ainda mais genérica “pressão antrópica”) é encarado como decorrente do “adensamento populacional que ocorre na cidade como um todo” – isso em um município que apresentou uma taxa média geométrica de incremento populacional de apenas 0,70% no período 1980-2000… [6] – sem que se estabeleçam vínculos, nem mesmo imediatos e triviais, com os padrões e dinâmicas de valorização imobiliária e segregação residencial. Quanto aos processos que condicionam práticas de seletividade espacial, o que os autores têm a dizer, após ressalvar que “as favelas não são necessariamente os elementos mais importantes do quadro de contrastes que caracteriza a malha urbana da cidade, mas sim os mais visíveis”, é que “[u]ma característica peculiar das favelas é que estas instalam-se, geralmente, em lugares menos privilegiados em relação à probabilidade de problemas erosivos, como áreas de grande declividade no sopé de afloramentos rochosos.”

Ora, por que diabos cismam os favelados de se instalar justamente em lugares “menos privilegiados” em matéria de reais ou supostos riscos ambientais? Pode ser que, para alguns pesquisadores, até pareça ocioso enfatizar o fato óbvio de que a ocupação de encostas pelos trabalhadores pobres tenha pouco a ver com escolhas e muito a ver com condicionantes estruturais (embora nem mesmo imaginar essa presunção de obviedade seja certo, como demonstra a superficial referência de Tim Campbell às “consequências ambientais de suas [dos pobres] decisões”); entretanto, é justamente da repetição de explicações e contextualizações truncadas e epidérmicas que se alimentam os lugares-comuns que têm (de)formado a “opinião pública” a propósito das causas e responsabilidades no que diz respeito aos conflitos pelo uso do solo e àquilo que é percebido como o conjunto dos problemas ambientais. Rose Compans, em um notável artigo, traçou um panorama do que chamou de “a cidade contra a favela” no Rio de Janeiro (COMPANS, 2007) – uma longa história, diga-se de passagem, que teve na famosa “Batalha do Rio de Janeiro”, campanha deflagrada por Carlos Lacerda em 1948 pelo jornal Correio da Manhã, um de seus marcos iniciais, [7] e que prossegue até os nossos dias, atualizada de duas maneiras principais: 1) a “guerra ao tráfico de drogas” e a nova versão do “mito da marginalidade” (assunto de que me ocupei em vários trabalhos, como SOUZA [2000, 2008 e 2010], e em relação ao qual as UPPs e a “pacificação”, outro exemplo de “geopolítica urbana”, são apenas o capítulo mais recente); 2) a instrumentalização geopolítica do discurso da proteção ambiental, justamente o objeto do presente artigo.

Cabe chamar a atenção, sistematicamente, para alguns indícios (ou mesmo evidências) do enviesamento da discussão pública da temática da degradação ambiental, tanto entre pesquisadores quanto por parte de órgãos e instituições estatais diversos, a começar pelos ligados a estudos e medidas de prevenção a “desastres naturais” (expressão, aliás, ela própria cheia de capciosidade, por induzir a subestimar a grossa camada de produção social dos referidos desastres [8]). Isso, claro, sem contar o papel da grande imprensa, via de regra socialmente conservador. Por limitações de espaço, fornecerei abaixo somente três exemplos (ou quatro, já que um deles se refere à dobradinha informal feita pela imprensa corporativa e o Ministério Público do Rio de Janeiro):

-

A Fundação GEO-Rio, responsável pelos estudos de áreas de risco no município do Rio de Janeiro, tem concedido uma atenção desmesurada ao mapeamento de riscos em favelas (“comunidades”), que serve de subsídio para as indicações de remoção. É quase como se “risco” e “favela” fossem equalizados (ver, por exemplo, FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, s.d.), o que é um despautério tanto lógica quanto empiricamente. Não se trata, obviamente, de negar a existência de riscos de desmoronamentos e deslizamentos (entre outros) em tais áreas, muito menos de se questionar a importância do seu conhecimento; entretanto, algumas perguntas (em parte meramente retóricas, nem é preciso dizer) merecem ser feitas: por que os diversos tipos de riscos ambientais nos bairros formais são, ao que parece, nitidamente deixados em segundo plano, quando muito? Não existiriam vários tipos de riscos também aí, a demandar um olhar mais “holístico” por parte de um órgão como a GEO-Rio? Ressalte-se e ressalve-se que a crítica, aqui, não é direcionada em primeiro lugar aos técnicos (engenheiros, geólogos etc.), cuja competência intrínseca (e mesmo a sensibilidade social em vários casos) aprendi a respeitar desde muito tempo; os técnicos e seus relatórios são tão somente a ponta de um processo. O que se critica, acima de tudo e fundamentalmente, é a orientação política geral que se imprime àquele órgão do Estado local, que passa a ter uma abordagem de escopo muito mais restrito do que deveria ser o caso. Por outro lado, o que esperar realisticamente, em conjunturas políticas típicas, da administração municipal em um país da (semi)periferia capitalista? À luz disso, uma reprovação endereçada à “orientação política geral” de governos específicos não tenderia, ela mesma, a deixar de lado as causas verdadeiramente profundas, por dar a entender que com “vontade política” e uma mudança conjuntural (novo governo, novo partido, novos nomes) haveria esperança de transformações substanciais?

-

Como o caso do Rio de Janeiro bem ilustra, vieses desse tipo não se acham restritos ao Executivo e seus órgãos. Conforme Rose Compans mostra, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro esteve na vanguarda do processo de criminalização das construções irregulares associadas aos trabalhadores pobres. Tão na vanguarda que chegou a ir contra a própria Prefeitura, que em dado momento mostrou-se um tanto reticente quanto a ampliar a utilização de remoções de favelas como ferramenta de política ambiental. Tudo começou quando, em 2006, na esteira de uma série de reportagens do jornal O Globo sob o título “Ilegal. E daí?”, que visava a denunciar estridentemente construções irregulares,

o Ministério Público Estadual, por intermédio do Promotor de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, se pronuncia pela abertura de inquérito civil para investigar a responsabilidade da Prefeitura pela expansão de cinco favelas, todas na zona sul, a área mais valorizada da cidade – Rocinha, Vila Alice, Babilônia, Chácara do Céu e Julio Otoni. O promotor sugere a demolição imediata dos imóveis vazios – já que os ocupados necessitam de autorização judicial –, baseado na informalidade dos mesmos, porém, ignorando completamente o princípio da não remoção instituído pela Lei Orgânica e pelo Plano Diretor. (…)

Uma polêmica em torno do dispositivo da Lei Orgânica, que estabelece a situação de risco como única possibilidade de remoção, foi aberta por ter sido esta argumentação utilizada pelo Prefeito César Maia para se eximir da responsabilidade de fiscalizar construções em áreas favelizadas. O MPE se pronunciou contrariamente à interpretação de César, alegando que a fiscalização de construções irregulares é um dever legal da Prefeitura, e que o seu não cumprimento caracteriza omissão e improbidade administrativa. Sugere alterar a legislação municipal, mas lembra que o Código Florestal é uma lei federal hierarquicamente superior, que prevê como obrigação do poder público a preservação de áreas de proteção permanente.

O Ministério Público também intimou a Prefeitura a apresentar em 20 dias um plano de remoção de 14 favelas, a ser executado no prazo de um ano, e o reassentamento das famílias residentes nos cerca de 4.000 imóveis abrangidos. De acordo com os promotores de meio ambiente que encaminharam a recomendação, não haveria impedimento legal na ação proposta, por estas favelas estarem em áreas de preservação permanente ou em áreas de risco. (…)

Das 14 comunidades afetadas pela determinação do MPE, oito estavam localizadas na região do Alto da Boa Vista, nos limites ou no entorno do Parque Nacional da Tijuca, quatro no bairro de Jacarepaguá, e duas na zona sul da cidade. Tendo a Prefeitura se recusado a acatar a recomendação do Ministério Público, a Promotoria do Meio Ambiente entraria, um ano mais tarde, com uma ação civil pública para obrigá-la a conter o crescimento de 13 favelas situadas no Alto, solicitando a remoção integral de sete delas, e a demolição de imóveis que estariam em áreas de risco nas seis restantes. Pede ainda a condenação do Prefeito por improbidade administrativa e a suspensão de seus direitos políticos por um período de até seis anos. (COMPANS, 2007:89-90)

-

A superficialidade no tratamento acadêmico dos problemas de gestão e planejamento na “interface florestal-urbana”, como tem sido denominado na literatura da pesquisa ambiental (geomorfológica, ecológica e afins) o pano de fundo sócio-espacial da problemática em pauta (ver, por exemplo, COELHO Netto, 2005), é uma porta aberta para soluções simplistas e antipopulares no estilo dos “ecolimites” cariocas. Tampouco aqui se trata, prioritariamente, de culpar os próprios pesquisadores por suas insuficiências analíticas, ao menos em um primeiro momento; afinal de contas, todos nós, cientistas sociais ou naturais, somos frutos de uma socialização em meio a uma divisão do trabalho acadêmico que muito separa e pouco ou nada integra, e todos estamos expostos a um bombardeio de desinformação política por parte da mídia corporativa. Até mesmo pesquisadores sérios e com boas intenções têm, conceda-se, dificuldades para ir além de recomendações vagas ao Estado, sugestões de modificação da legislação pertinente, reconhecimentos de teor progressista quanto à existência de um déficit habitacional e alusões ligeiras à necessidade de envolvimento da “sociedade civil”. Fazem-se urgentes, porém, um diálogo e uma abertura (e uma disposição à autocrítica), sem o que as relevantes pesquisas sobre “desastres naturais” e impactos ambientais (como exemplificado por FIGUEIRÓ e COELHO Netto [2009], no caso do Parque Nacional da Floresta da Tijuca) e os estudos sobre mudanças no uso e cobertura do solo (como RODRIGUES e GAVLAK, 2013) podem acabar se tornando, inadvertidamente talvez, coadjuvantes a mais no processo de estigmatização de espaços segregados e, no limite, de adoção de medidas segregacionistas adicionais, de “ecolimites” a remoções.

Por falar em “ecolimites”: para quem, por qualquer razão, não acompanhou ou não se lembra da polêmica, eles tornaram-se pivôs de uma controvérsia no Rio de Janeiro da década passada. O famigerado “muro da Rocinha” constituiu somente o mais tristemente célebre exemplo da polêmica. O Programa Ecolimites foi criado em 2001, com a finalidade de “conter a ocupação irregular em áreas de encostas através da implantação de marcos físicos e cabos de aço” ao redor das favelas (COMPANS, 2007:89, nota 10). Os ecolimites ilustram cabalmente a maneira como se vem tentando, em meio a uma conjuntura “democrática”, viabilizar os interesses de valorização do espaço e retirada daqueles que são “indesejáveis” em certos espaços. A ideia do governo do estado era cercar onze favelas da Zona Sul carioca com muros de concreto, o que gerou protestos e terminou com o recuo e um desgaste político para a administração estadual. Interessantemente, conforme confirmado pelo próprio Instituto Pereira Passos, claudicante think tank urbanístico da Prefeitura carioca, as favelas escolhidas para serem “contidas” estavam entre as que menos vinham crescendo (a primeira delas, Santa Marta, onde chegou a ser construído um muro, tinha apresentado até mesmo decréscimo de cerca de 1% da área ocupada por construções).

Atualmente, o assunto dos “ecolimites” se acha adormecido (por enquanto), o que não quer dizer que os exemplos de “ecogeopolítica” não se venham multiplicando. Em uma cidade cuja dinâmica de especulação imobiliária, produção do espaço urbano em geral e protestos populares tem tido fortes vínculos com a realização de megaeventos esportivos, seria de se esperar que ligações existissem entre os megaeventos e a “ecogeopolítica”. Um caso emblemático disso é o da Vila Autódromo, favela situada na baixada de Jacarepaguá, espremida entre o terreno destinado a acolher o futuro Parque Olímpico, principal complexo esportivo a ser construído visando às Olimpíadas de 2016 (que ocupará parte da área do antigo Autódromo Nelson Piquet), uma via expressa, a Av. Salvador Allende, e a Lagoa de Jacarepaguá. A despeito de um plano alternativo à remoção das famílias (o Plano Popular da Vila Autódromo [9] ) demonstrar que é ambiental e socialmente defensável a manutenção da maioria das famílias no local, um argumentos ecológicos têm sido esgrimidos pela Prefeitura (mesmo com a Concessão de Direito Real de Uso concedida pelo governo do estado do Rio de Janeiro anos atrás): além de ser uma ocupação irregular e parcialmente situada em área non aedificandi, a remoção de quinhentas famílias se justificaria para preservar as margens da Lagoa de Jacarepaguá – argumento curioso, já que a maior parte das casas localizadas à beira da lagoa são de classe média e representam uma pequena parcela do total de imóveis a serem sacrificados, sem contar o fato de que a lagoa já se acha há muitos anos imprópria para o banho e a pesca devido à poluição causada em grande medida pelo esgoto doméstico nela despejado in natura pelos “condomínios exclusivos” situados ao redor do sistema lagunar formado pelas lagoas da Tijuca, de Jacarepaguá e Marapendi. [10]

Atualmente, o assunto dos “ecolimites” se acha adormecido (por enquanto), o que não quer dizer que os exemplos de “ecogeopolítica” não se venham multiplicando. Em uma cidade cuja dinâmica de especulação imobiliária, produção do espaço urbano em geral e protestos populares tem tido fortes vínculos com a realização de megaeventos esportivos, seria de se esperar que ligações existissem entre os megaeventos e a “ecogeopolítica”. Um caso emblemático disso é o da Vila Autódromo, favela situada na baixada de Jacarepaguá, espremida entre o terreno destinado a acolher o futuro Parque Olímpico, principal complexo esportivo a ser construído visando às Olimpíadas de 2016 (que ocupará parte da área do antigo Autódromo Nelson Piquet), uma via expressa, a Av. Salvador Allende, e a Lagoa de Jacarepaguá. A despeito de um plano alternativo à remoção das famílias (o Plano Popular da Vila Autódromo [9] ) demonstrar que é ambiental e socialmente defensável a manutenção da maioria das famílias no local, um argumentos ecológicos têm sido esgrimidos pela Prefeitura (mesmo com a Concessão de Direito Real de Uso concedida pelo governo do estado do Rio de Janeiro anos atrás): além de ser uma ocupação irregular e parcialmente situada em área non aedificandi, a remoção de quinhentas famílias se justificaria para preservar as margens da Lagoa de Jacarepaguá – argumento curioso, já que a maior parte das casas localizadas à beira da lagoa são de classe média e representam uma pequena parcela do total de imóveis a serem sacrificados, sem contar o fato de que a lagoa já se acha há muitos anos imprópria para o banho e a pesca devido à poluição causada em grande medida pelo esgoto doméstico nela despejado in natura pelos “condomínios exclusivos” situados ao redor do sistema lagunar formado pelas lagoas da Tijuca, de Jacarepaguá e Marapendi. [10]

De fato, o discurso ecológico promete ser mobilizado muitas e muitas vezes nos próximos anos, com esse objetivo. Se levarmos em conta que, diversamente de projetos (nazi-)fascistas como a eugenia, a proteção ambiental, a priori, não é uma meta a ser repudiada de um ponto de vista emancipatório – desde, é óbvio, que se deixe claro que o que deseja proteger está estreitamente vinculado e não em contradição com os interesses da maioria da população, como acontece com as teses biocêntricas e neomalthusianas dos simpatizantes da “ecologia profunda” e congêneres[11] -, uma questão se impõe: como deixar de fazer com que, de uma perspectiva comprometida com a justiça social, as preocupações com “degradação ambiental” pareçam uma falsa questão ou um conveniente diversionismo ideológico com conteúdo reacionário e antipopular? Em outras palavras: como combinar, de forma não contraditória, os objetivos de proteção ambiental com a exigência de justiça social? Deixando de lado o reformismo desfibrado de abordagens como o “ecodesenvolvimento” das décadas de 1970 e 1980, vale lembrar que, desde os “ecologistas políticos críticos” (como Michel Bosquet/André Gorz) dos anos 1970 até, mais recentemente, “marxistas ecológicos” como Elmar Altvater e John Bellamy Foster, vários autores têm buscado demonstrar que não se está, quanto a isso, diante do problema da quadratura do círculo. Por razões de falta de espaço e oportunidade, não tentarei examinar as potencialidades e limitações (onde se incluem contradições e tensões internas) de suas análises. Vou simplesmente ater-me, por questões de afinidade, a dialogar com a obra de Murray Bookchin e usar o enfoque da “ecologia social” (social ecology) para sugerir algumas possibilidades interpretativas. Ao mesmo tempo, essa brevíssima incursão no terreno das alternativas servirá de arremate para este ensaio.

O olhar da “ecologia social”: como subordinar a proteção ambiental a um projeto emancipatório, pensando-o multiescalarmente?

O que o neoanarquista (no final da vida autodefinido como “comunalista”) estadunidense Murray Bookchin (1921-2006) compreendia como “ecologia social” pode ser assim resumido, com a ajuda das suas próprias palavras:

A ecologia social está baseada na convicção de que quase todos os nossos atuais problemas ecológicos se originam de problemas sociais profundamente arraigados. Daí se segue, a partir dessa perspectiva, que esses problemas ecológicos não poderão ser entendidos e muito menos solucionados sem uma compreensão cuidadosa da nossa sociedade e das irracionalidades que a dominam. Para tornar esse ponto mais concreto: conflitos econômicos, étnicos, culturais e de gênero, entre muitos outros, se situam no coração das mais sérias distorções ecológicas a que atualmente fazemos face – com exceção, decerto, daquelas produzidas por catástrofes naturais. (BOOKCHIN, 2007:19) [12]

Vendo as coisas desse ângulo, separar problemas ecológicos dos sociais (“ou mesmo subestimar ou dar um reconhecimento apenas aparente ao seu crucial relacionamento”, como observou Murray Bookchin) seria um lamentável equívoco; isso seria – é ainda Bookchin quem ressalta – “conceber de maneira grosseiramente inadequada as fontes da crescente crise ambiental” (BOOKCHIN, 2007:20). A mensagem-chave da “ecologia social” é resumida pelo mesmo autor nesta frase: “[c]om efeito, o modo como os seres humanos lidam uns com os outros enquanto seres sociais é crucial no momento de compreender a crise ecológica.” (BOOKCHIN, 2007:20)

O que tudo isso implica do ponto de vista analítico e propositivo, exatamente? Fornecerei a seguir, de maneira sintética, a minha interpretação do que sejam possíveis consequências práticas dos princípios gerais do enfoque da “ecologia social”.

-

Não há “natureza” cuja preservação seja mais meritória e legítima que a da vida e da dignidade humanas – especialmente das pessoas mais pobres, que são as mais vulneráveis e com o mais restrito leque de opções. O que cabe, isso sim, é cuidar da melhor forma possível daquilo que constitui a base da existência das sociedades – onde se incluem a fauna, a flora, os solos e ecossistemas inteiros -, que precisam ser valorizados não estreitamente como coisas a serem objeto de rapina, mas sim como fatores de sobrevivência, bem-estar e satisfação. Preocupar-se com a degradação de encostas florestadas por um (real ou apenas suposto) avanço da favelização, enquanto se fecham os olhos para a instalação de condomínios e residências de classe média ou de luxo, é miopia ou hipocrisia; preocupar-se com a ocupação humana imediata, sobretudo quando pobre, e descuidar de tudo aquilo que causa chuva e neblina ácidas (que degradam as áreas de mata lentamente), a formação de ilhas de calor (as quais, com sua consequência de extremo desconforto térmico, tendem a afetar não só áreas centrais de grandes cidades, mas, também, espaços residenciais segregados, que padecem de baixo índice de arborização), impermeabilização de solos e a destruição de ecossistemas pela especulação imobiliária em larga escala (como ocorreu com o ecossistema de restinga na orla da “Miami tropical” da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro), é miopia ou hipocrisia; falar em “desenvolvimento sustentável” e defender remoções de população pobre, sem empenhar-se em saber até que ponto irão as famílias removidas não somente engrossar o caldo da segregação residencial em outro lugar, mas reproduzir o mesmo padrão de ocupação precária nesse outro lugar (geralmente a periferia distante), é miopia ou hipocrisia. Vale notar, aliás, que, para respeitar minimamente princípios como o direito à moradia e evitar a remoção de população (priorizando-se, ao contrário, a regularização fundiária e a dotação de infraestrutura no local), nem é necessário que se apele para uma abordagem ancorada em uma crítica social radical, como a “ecologia social”: o direito à moradia é reconhecido, ainda que com as limitações de praxe, até mesmo nos marcos de boa parte da legislação brasileira, da Constituição a leis orgânicas e planos diretores (como o antigo plano diretor do Rio de Janeiro, de 1992, relativamente progressista), passando pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). O fato de governos, imprensa e até promotores ignorarem isso, por conseguinte, diz muito sobre a distância entre leis formais (nem sempre conservadoras, até mesmo no Brasil) e a realidade concreta em uma sociedade heterônoma, especialmente quando tão heterônoma quanto é a brasileira.

-

Proteção ambiental, afinal de contas, em benefício de quem? Quanto aos problemas ambientais, quais são (mais) prioritários, e do ponto de vista de quem? E quanto ao risco ambiental, quem e como os define? É essencial garantir a transparência de informação, a valorização do saber popular (o local knowledge de que falam os antropólogos) e a liberdade efetiva de participação na construção de soluções para eventuais problemas. Em caso de riscos, por exemplo, de desmoronamentos e deslizamentos, existem alternativas à remoção? Em geral existem, e deverão ser priorizadas, com as soluções concretas sendo debatidas democraticamente. Os custos econômicos dos investimentos em obras de engenharia para estabilizar encostas, garantir macrodrenagem etc. tendem a ser pequenos em comparação com os benefícios sociais. Mesmo em meio a uma sociedade heterônoma, o que se deve fazer, como parte da luta contra a heteronomia, é não permitir que prevaleça a lógica utilitarista da “maximização de satisfações individuais”: um grupo social explorado, espacialmente segregado e cultural-simbolicamente estigmatizado não pode ser duplamente agredido e forçado a carregar o fardo de uma presumida culpa por atrapalhar o “progresso” ou o “bem comum”, representados pela necessidade de proteção ambiental. (Isso na hipótese, demasiado generosa e otimista na maioria dos casos, de que os interesses que se aninham e escondem no discurso e nas medidas de proteção ambiental têm alguma relação forte de preocupação com o “bem comum”, entendido como o bem de todos ou, pelo menos, da esmagadora maioria da população.) Supostos e nebulosos benefícios na escala de uma cidade (ou em escala supralocal, tanto faz) não podem justificar a agressão aos direitos de indivíduos e famílias em escala microlocal. Na verdade, se há uma preocupação eventualmente legítima com a degradação ambiental em áreas específicas em escala microlocal, ela não pode estar dissociada de uma solidariedade e uma preocupação com as agruras e dificuldades enfrentadas pela população pobre. A primeira só é eticamente defensável quando subordinada à segunda, e qualquer pretensa solução para ela não se pode construir à revelia dos interesses dos grupos sociais que, sendo os que menos ganham com o status quo (e que menos representam responsabilidades mediatas e poder de decisão), mais são levados a arcar com vários tipos de ônus ambientais, tais como riscos e insalubridade, por serem os que menos podem se colocar a salvo dos efeitos de intempéries, poluição, ilhas de calor, enfermidades, e assim sucessivamente.

-

Sem querer exagerar ou romantizar a prudência ecológica das assim chamadas “populações tradicionais” – a história da humanidade está repleta de casos de destruição de ecossistemas, extinção de espécies e dilapidação de recursos devido à rapina ambiental, com resultados catastróficos -, parece haver um sólido fundamento tanto racional quanto empírico na tese de que, longe de propugnar por uma “preservação ambiental” pautada pelo mito de uma natureza intocada (ou melhor, intocada até que a valorização capitalista do espaço exerça pressão suficiente…), é sensato defender a permanência, mesmo em áreas vistas como a serem ambientalmente “preservadas”, de populações que há gerações vivem e trabalham em tais áreas. Por ser a maior interessada na não dilapidação de uma base de recursos, da qual dependem o seu modo de vida e a sua sobrevivência, ela pode ser uma boa garantia de que se evitará ou retardará a degradação de um ecossistema, por exemplo. Ora, o que vale para grupos como pescadores artesanais e agricultores periurbanos, já estudados a propósito de espaços encravados em áreas metropolitanas[13], vale, igualmente, para os moradores de favelas, ainda que eles, ainda muito menos que outros grupos, possam ser vistos como “tradicionais”. O apoio, e não a remoção – e muito menos uma remoção indiscriminada – é, para além de uma posição socialmente justa, também uma postura coerente do ponto de vista da proteção ambiental.

É desnecessário dizer que aquilo que podemos esboçar, em exercícios de imaginação, como as características tecnológicas, energéticas e espaciais em uma hipotética sociedade autônoma do futuro (livre da exploração de classe e de outras formas de assimetria estrutural, nos termos discutidos por Bookchin e outros autores libertários), é substancialmente distinto das possibilidades vislumbráveis ainda em meio a uma luta contra a heteronomia, no contexto da sociedade atual. Os comentários que fiz acima, pragmaticamente, foram mais orientados para embasar ações que façam sentido aqui e agora que para desdobrar cenários longínquos referentes à interrelação entre prudência ecológica e satisfação de necessidades materiais e imateriais em várias escalas em uma sociedade não heterônoma do futuro. O que não quer dizer que a imaginação e as reflexões em torno da interface entre autonomia (como horizonte de pensamento e ação, princípio básico e parâmetro fundamental) e proteção ambiental sejam inúteis – afinal, a política prefigurativa que vários movimentos sociais emancipatórios vêm encarnando pelo mundo afora, a começar pelos zapatistas mexicanos e seu discurso crítico-ecológico, se alimenta, precisamente, não apenas da indignação com o que existe, mas também do sonho com o que ainda não existe. Em outras palavras, da utopia.

O artigo foi ilustrado com obras de Domício Pedroso

Referências

AVELAR, André de Souza; LACERDA, Willy Alvarenga; COELHO NETTO, Ana Luiza (2006): Mecanismos de iniciação de fluxos detríticos no Maciço da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ: o caso da encosta do Soberbo. Revista Brasileira de Geomorfologia, Ano 7, nº 1, p. 73-83.

BOOKCHIN, Murray et al. (1991 [1989-1990]): Defending the Earth. A Debate Between Murray Bookchin and Dave Foreman. Montreal e Nova Iorque: Black Rose Books.

BOOKCHIN, Murray (2007): Social Ecology and Communalism. Oakland e Edimburgo: AK Press.

CAMPBELL, Tim (1992 [1989]): Desenvolvimento urbano no Terceiro Mundo: dilemas ambientais e pobres urbanos. In: LEONARD, H. Jeffrey (org.): Meio ambiente e pobreza: Estratégias de desenvolvimento para uma agenda comum. Rio de janeiro: Jorge Zahar.

COELHO Netto, Ana Luiza (2205): A interface florestal-urbana e os desastres naturais relacionados à água no Maciço da Tijuca: desafios ao planejamento urbano numa perspectiva sócio-ambiental. Revista do Departamento de Geografia, nº 16, p. 46-60.

COMPANS, Rose (2007): A cidade contra a favela: a nova ameaça ambiental. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol. 9, nº 1, p. 83-99.

DAVIDOVICH, Fanny (s.d.): Comentando o crescimento populacional do estado do Rio de Janeiro. On-line (acesso em 16 de outubro de 2014): http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/download/artigo_davidovich.pdf.

FERNANDES, Manoel do Couto; AVELAR, André Souza; COELHO Netto, Ana Luiza (2006): Domínios geo-hidroecológicos do Maciço da Tijuca, RJ: subsídios ao entendimento dos processos hidrológicos e erosivos. Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ, vol. 29(2), p. 122-148.

FERNANDES, Manoel do Couto; LAGÜÉNS, João Vicente; COELHO Netto, Ana Luiza (1999): O processo de ocupação por favelas e sua relação com os eventos de deslizamentos no Maciço da Tijuca/RJ. Anuário do Instituto de Geociências, vol. 22. On-line (acesso em 16 de outubro de 2014): http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?pid=S0101-97591999000100003&script=sci_arttext.

FIGUEIRÓ, Adriano Severo; COELHO Netto, Ana Luiza (2009): Impacto ambiental ao longo de trilhas em áreas de floresta tropical de encosta: Maciço da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ). Mercator – Revista de Geografia da UFC, vol. 8, nº 16, p. 187-200.

FOUCAULT, Michel (2008): O nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes.

FRANCA, Nahyda (coord.) (2006): Parque Nacional da Tijuca: integrando proteção ambiental e participação social em áreas urbanas. Rio de Janeiro: IBASE, Parque Nacional da Tijuca e Instituto Terrazul.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO [GEO-Rio] (s.d.): Experiência do Município do Rio de Janeiro na Gestão de Riscos de Deslizamentos de Encostas Através da Fundação GEO-Rio. Rio de Janeiro: mimeo.

GUERRA, Márcia Ferreira (2005): Conflitos ambientais no Parque Natural Municipal de Grumari. Revista Rio de Janeiro, nº 16-17, p. 115-132.

MENA, Sonia; COELHO Netto, Ana Luiza; COUTINHO, Bruno (2014): Mudanças espaço-temporais na faixa marginal de proteção da Lagoa da Tijuca e o processo de assoreamento do corpo lagunar. In: Anais do XIII Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano e Restrições Ambientais ao Parcelamento do Solo. Belém: UFPA, p. 1-18.

OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de (2010): A “Batalha do Rio” e a representação da “favela”. On-line (acesso em 16 de outubro de 2014): http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1276646435_ARQUIVO_ARTIGOANPHU.pdf.

RODRIGUEZ, Carina de Souza; GAVLAK, André Augusto (20113): Mudanças no uso e cobertura da terra no Maciço da Tijuca – RJ: as implicações nas áreas de preservação permanente entre os anos 1972 e 1996. In: Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR) [Foz do Iguaçú, PR]. São Paulo: INPE.

SOUZA, Marcelo Lopes de (2000): O desafio metropolitano. Um estudo sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

———- (2008): Fobópole. O medo generalizado e a militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

———- (2010): A “reconquista do território”, ou: Um novo capítulo na militarização da questão urbana”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=32598) em 03/12.

Notas

[1] Para não sobrecarregar ainda mais um texto já coalhado de aspas, não aspearei, ao longo do artigo, as expressões “proteção ambiental” e “degradação ambiental”, entre outras. Todavia, um breve exercício de análise crítica da semântica ambiental se faz conveniente, uma vez que nenhuma dessas expressões, comumente empregadas de modo irrefletido, é inocente. “Proteção ambiental” implica a ação de ter cuidado com o ambiente, e é aqui que se impõe a indagação: qual ambiente? Acima de tudo aquele implícito na “agenda verde” (e um pouco secundariamente na “marrom” e na “azul”), ou também a problemática das frequentes falta de saneamento básico e insalubridade nas periferias e favelas, raramente vistas como problemas concernentes a um ambiente que precisa ser, mais que “protegido”, transformado, para que protegidas sejam as pessoas que lá vivem. “Degradação ambiental”, de sua parte, remete a um ambiente que vem sofrendo um estrago, uma destruição, uma devastação; nesse caso, cumpre sublinhar que, a respeito da perturbação ou destruição de ecossistemas, isso possui um significado inequívoco, mas que, quando é estendido à reflexão em torno do espaço socialmente produzido (“espaço urbano degradado”), o conteúdo quase sempre é atravessado por um viés ideológico elitista: “degradados” são quase sempre somente aqueles espaços associados à população de baixa renda (e que, por isso mesmo, seriam carentes de “revitalização” e “requalificação”, ou, como mais modernamente se fala, de “gentrificação”). Apesar de não fazer sentido banir essas e outras expressões, proteção e degradação ambiental necessitam de uma recontextualização que lhes livre do ranço ideológico biocêntrico e elitista ao qual se aludiu.

[2] Quanto à proposta, já feita por alguns geógrafos, de não se restringir o escopo da Geopolítica ao Estado, chegando-se mesmo a falar em uma “Geopolítica crítica”, quanto a isso tenho as minhas dúvidas e reservas. Independentemente de “fazer sentido” ou não, resgatar a palavra “geopolítica” (com ou sem inicial maiúscula, ou seja, como campo de conhecimento ou simples adjetivação) de sua histórica associação com o poder heterônomo parece uma tarefa inglória ou mesmo vã. Valeria a pena gastar energia com isso?

[3] É cabível, ao lado da referência à geopolítica, também uma alusão à “biopolítica”. Estamos, aqui, diante de um termo introduzido pelo filósofo Michel Foucault, que, durante seus últimos cursos no Collège de France, testou e explorou o que denominou “biopolitique”, neologismo com o qual buscou designar uma “tecnologia de poder” distinta daquela que ele chamou de “soberania” (que um Estado exerceria territorialmente) e da “disciplina” (que seria aquela exercida com o auxílio de estruturas e dispositivos espaciais como a prisão, o manicômio etc.). A “biopolítica”, como o nome sugere, seria a tentativa de enquadramento de populações não por meio da repressão, mas sim mediante um conhecimento de características demográficas (por meio de recenseamentos e similares) e uma tentativa de interferir, com base nisso, na realidade social, com a finalidade de fazer face a situações contigentes e largamente inevitáveis, mas de algum modo a serem enfrentadas, como epidemias. Nas palavras do próprio Foucault, a “biopolítica” (ou o “biopoder”) consistiria na “maneira como se procurou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas postos à prática governamental pelos fenômenos próprios de um conjunto de viventes constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, longevidade, raças…” (FOUCAULT, 2008: 431). Ora, o que faz o mainstream do pensamento ecológico?…

[4] Vide o livro O desafio metropolitano (SOUZA, 2000).

[5] Registre-se que tais “setores” não correspondem a tipos de espaços definidos por suas características ecogeográficas (diferentemente dos “domínios geo-hidroecológicos” descritos por FERNANDES, AVELAR e COELHO Netto, 2006), mas sim áreas delimitadas pelos seguintes critérios: “uso e (…) ocupação, características ambientais, culturais e estados de conservação, tendo, no entanto, em comum, problemas de infra-estrutura, de manutenção, situação fundiária (propriedade de terrenos e habitações) não totalmente resolvida legalmente e pressão antrópica” (FRANCA, 2006:14).

[6] Vide DAVIDOVICH (s.d.), p. 6.

[7] Ver, sobre a “Batalha do Rio de Janeiro”, por exemplo, OLIVEIRA (2010).

[8] Em primeiro lugar, se há “desastre”, é porque há seres humanos afetados. Para a sociedade, eventos como desmoronamentos e deslizamentos, tão comuns em condições de clima tropical úmido, só são “catastróficos” ou “desastrosos” se implicarem perda de vidas ou patrimônio. Portanto, mesmo considerando que movimentos de massa não precisam ser induzidos por, digamos, desmatamento e perturbação da drenagem natural, a questão é que somente na presença da sociedade e de prejuízos para pessoas faz sentido falar em “desastre” (por exemplo, a extinção dos dinossauros, atribuída à queda de um gigantesco meteorito, não foi certamente um “desastre” − a não ser, claro, do ponto de vista dos dinossauros, que não é o nosso). Outro ponto é que os “desastres”, mesmo em condições climáticas, geológicas e pedológicas de risco natural, são, quando da ocupação humana, indissociáveis de uma vulnerabilidade criada ou agravada por fatores especificamente sociais (e que tendem a ser tremendamente banalizados pela literatura das ciências naturais e do planejamento urbano).

[9] Vide www.portalpopulardacopa.org.br/vivaavila/images/PDF/planopopularvilautodromo.pdf.

[10] Em um estudo a propósito da Lagoa da Tijuca, adjacente à de Jacarepaguá, Mena, Coelho Netto e Coutinho constataram um grande “incremento da ocupação de caráter formal ao longo do período de análise [1955-2010], comparado com a baixa superfície correspondente à ocupação informal” (MENA, COELHO Netto e COUTINHO, 2014:14). Se se levar em conta que os condomínios fechados e as residências unifamiliares correspondem a construções que, em muitas situações, “encontram-se bastante próximas do corpo lagunar” ou acarretaram “alterações na vegetação” (MENA, COELHO Netto e COUTINHO, 2014:15), fica fácil perceber que, sem dúvida, não pode ser imputada às favelas, nem mesmo forçando muito a conclusão, a principal responsabilidade imediata pela poluição do corpo hídrico daquela lagoa ou pela devastação da vegetação e dos ecossistemas de suas margens.

[11] Particularmente popular nos EUA, a deep ecology, com seu biocentrismo exacerbado que não raro descamba para o racismo escancarado e até uma certa misantropia, é tão somente o representante extremado de um ambientalismo antipopular que se acha, em graus variáveis, disseminado pelo mundo afora. O neoanarquista Murray Bookchin, que advogou uma abordagem socialmente crítica chamada “ecologia social” (a qual será rapidamente apresentada mais à frente, no corpo do texto), foi um ferrenho opositor da deep ecology, como se pode ver por BOOKCHIN et al. (1991).

[12] Em inglês, no original: “Social ecology is based on the conviction that nearly all our present ecological problems originate in deep-seated social problems. It follows, from this view, that these ecological problems cannot be understood, let alone solved, without a careful understanding of our existing society and the irrationalities that dominate it. To make this point more concrete: economic, ethnic, cultural, and gender conflicts, among many others, lie at the core of the most serious ecological dislocations we face today – apart, to be sure, from those that are produced by natural catastrophes.”

[13] Como no caso do Parque Natural Municipal de Grumari, situado entre o extremo sudoeste do Maciço da Pedra Branca e o Oceano Atlântico, no município do Rio de Janeiro (vide GUERRA, 2005).