Em entrevista, o Coletivo Autonomo de Trabalhadores Sociais (Catso) denuncia situações degradantes de trabalho, a repressão à população de rua e falam da sua organização para estas lutas. “Na Glicério o pau comia, na Sé, na Dom Pedro, na Bresser, na Mooca. Então, sempre que a Guarda Civil vinha reprimir, a gente fechava a Radial Leste”. Por Passa Palavra

O Coletivo Autônomo de Trabalhadores Sociais (CATSO) é uma iniciativa de organização de trabalhadores que atuam em instituições do terceiro setor que prestam serviços de assistência social a órgãos públicos, como a Prefeitura de São Paulo. No início de fevereiro deste ano, os trabalhadores de uma delas, a SAEC, tiveram seus salários atrasados, situação que só foi normalizada após a mobilização coletiva. Na ocasião, eles reivindicavam também a entrega e melhoria de equipamentos e estruturas para a realização dos atendimentos. Na entrevista que segue, militantes do CATSO relatam o processo de luta para receber salários atrasados, melhorar as condições de trabalho e, ao mesmo tempo, aliar-se à luta pela sobrevivência dos moradores de rua de São Paulo. Em meio às negociatas que envolvem órgãos públicos e instituições especialistas no setor, ditas “sem fins lucrativos”, na disputa pela verba destinada à área social, esses trabalhadores da rua refletem sobre as questões cotidianas enfrentadas pela categoria, em cuja atividade, não raramente, misturam-se questões de trabalho e militância política.

Passa Palavra (PP): O coletivo existe desde quando?

CATSO: O coletivo começou a existir no final de agosto de 2013. Já tinha uma galera ali que militava com população de rua desde antes, há 10 ou 15 anos, lutando com a população de rua, desde a Cracolândia. O que acontece é que não havia uma proposta de coletivo que não passasse pelas vias institucional ou burocrática dos fóruns que a própria Prefeitura promove. Então a galera começa a entender que tem que haver uma outra via para o debate sobre a situação na rua. A primeira pauta do coletivo é que tinha que se unir com a população de rua contra a higienização que vinha acontecendo na cidade visando a Copa do Mundo e os grandes eventos. A galera estava sendo expulsa da Sé, da região do Glicério, da Radial Leste; e os ditos representantes do povo da rua, da via burocrática, não diziam nada em relação àquilo que estava acontecendo. O único que a gente via que tinha uma posição diferente, e que até hoje corre junto [participa, colabora], é o Padre Júlio Lancelotti, que tem outra linha de visão e entende que vamos lutar juntos.

PP: Como começou a organização da luta contra o calote?

CATSO: A SAEC [Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana] já tem um um histórico de atrasar salários. E tem uma mina [menina] do coletivo que veio falar com a gente sobre o calote. Então começamos movimentar as pessoas pela página, para que elas soubessem o que estava acontecendo e pressionar. Desde a prisão dos caras do Vivência, que é o albergue da região da Armênia, a gente já tinha tido uma briga com as quatro grandes ONGs de população de rua [Apoio, SAEC, Santa Lúcia e a CROPH (Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana)], então elas meio que se juntaram para combater o coletivo. Tanto é que teve uma reunião que eles deixaram claro que precisavam se unir para combater o CATSO.

No final de 2013 teve uma revolta da população de rua dentro de um dos centros de acolhida por falta de alimentação, falta de água nos chuveiros. Os caras [moradores de rua] começaram a se revoltar. Aí eles vão pra rua, quatro pessoas do centro de acolhida são presas e aí a gente começa a trazer uma crítica mais direta em relação às ONGs, porque a gente já sabia de algumas coisas, dos cartéis que são formados.

Para disputar um convênio, as quatro ONGs entram em um acordo de quem vai pegar determinado convênio e as outras três caem fora. Existe um fundo de reserva que a Secretaria [Municipal de Desenvolvimento Social] paga e eles ficam disputando de acordo com os valores dos convênios. Algumas ONGs abrem empresas terceirizadas em volta dos projetos. Tipo: um projeto ‘x’ precisa de segurança. Eles impõem que o projeto tenha segurança. Aí o dono da empresa de segurança é algum parente de alguém da diretoria. Assim os caras vão abrindo empresas paralelas para conseguir ganhar dinheiro dos editais públicos. Aí a gente começou a bater na questão da CROPH porque a gente descobriu que tinha alguém da CROPH que era ligado à uma empresa que levava alimentação para o centro de acolhida.

Quando começamos a bater, a gente já sabia do histórico da SAEC, dessa questão do atraso frequente de salários. O coletivo mandou uma carta pedindo transparência pública para todas as ONGs. O intuito foi que eles viessem a prestar contas públicas tanto para os trabalhadores como para os atendidos. Que colocassem lá: entra tanto para isso, isso e isso. A gente mandou esse convite à transparência, que colocamos em nossa página inclusive. A SAEC, sabendo desse convite, contrata uma empresa para fazer auditoria e, nessa auditoria, se descobre que tem um rombo. Então o que acontece ali: há casos de trabalhadores da própria SAEC que foram mandados para saírem às ruas para pedir dinheiro, para levantar fundos. Então os caras estavam saindo para o farol [semáforo, sinal] para pedir dinheiro para ONG. E teve um jantar que foi feito, no valor de 50 reais por pessoa, onde eles pressionaram dizendo que “Tem que ir. A ONG já fez tanto por você”.

PP: Como se não fosse um vínculo trabalhista.

CATSO: Exatamente. Sabe, nas conversas que a gente tem com essas pessoas que são diretamente ligadas à organização, dá a impressão que eles exercem um trabalho filantrópico, de caridade, de que não recebem nada em troca do serviço que eles efetuam. E há entidades com 35 convênios. Aí tem um fundo de reserva, tem outras verbas que vêm… essa questão das empresas paralelas. Eles sempre estão ganhando.

CATSO: Exatamente. Sabe, nas conversas que a gente tem com essas pessoas que são diretamente ligadas à organização, dá a impressão que eles exercem um trabalho filantrópico, de caridade, de que não recebem nada em troca do serviço que eles efetuam. E há entidades com 35 convênios. Aí tem um fundo de reserva, tem outras verbas que vêm… essa questão das empresas paralelas. Eles sempre estão ganhando.

Ninguém da SAEC deu explicação aos trabalhadores sobre o rombo, sobre os atrasos de salários. Atrasou o salário. Primeiro falaram que era uma tal de certidão negativa de débito, que é como se o CNPJ da entidade estivesse sujo por alguma dívida. Depois falaram que estava vindo verba para alguns convênios, não para todos. Mas, com a verba de alguns convênios você consegue pagar todos os seus trabalhadores, o que seria o principal. Outra história que existia entre os trabalhadores é que estavam retendo dinheiro para fazer render em juros e conseguir diminuir o rombo no caixa.

Dias depois do atraso, alguns trabalhadores deixaram de ir trabalhar. Alguns que já tinham vindo para o coletivo e outros que estavam se aproximando não estavam recebendo nem para o transporte. Alguns receberam transporte para trabalhar dia sim, dia não. Aí os caras começaram a se dividir, quem ia em um dia, não ia no outro. Iam fazendo escala para não pagar o transporte todo. Começamos a pressionar. Os trabalhadores da SAEC, tanto o pessoal do coletivo, como do espaço Mooca, do Prates, do Braços Abertos, eles começam a se articular e paralisar os trabalhos. Só que começam a sofrer pressão. Aí que a gente começa a entrar e articular junto com eles. Sempre falamos que o trabalhador de ONG se fode duas vezes, porque quando ele ataca o poder público, a Prefeitura ameaça ele. Quando ele fala mal da ONG, a ONG acaba ameaçando. Então ele tem tanto o poder público, quanto a ONG exercendo uma pressão.

PP: Em princípio, a luta foi não ir ao trabalho. E depois, como o coletivo se juntou e se organizou?

CATSO: Primeiro criamos uma reação no sentido de que tinha pessoas que estavam sofrendo ameaças dentro do serviço. “Ah, se você se encontrar com o coletivo… Ah, se você fizer tal coisa… Ah, se você parar… Ah, se acontecer isso, a gente vai fazer isso.” Pressionamos avisando que no prazo de sete dias haveria uma greve com pessoas que já estavam ali e, ao mesmo tempo, que a gente queria trazer a público quem são as pessoas por trás da diretoria [da SAEC]. E, em ONGs, eles querem, o máximo possível, não tornar público os seus nomes.

A SAEC tinha esse medo com o coletivo. Tanto é que, no começo, vai tentar oferecer apoio ao coletivo desde que este processasse as causas da SAEC: lutar pelas demandas das ONGs contra o poder público, por uma verba maior. Só que a gente nunca fez isso. Nessa questão do transporte, que a gente começou a pressionar, eles começaram a dizer que a Secretaria tem que repassar mais dinheiro para eles poderem pagar a condução para os trabalhadores.

Em agosto do ano passado chegou um comunicado da demissão de 60 trabalhadores nas tendas Bresser e Alcântara Machado. Entendemos que foi uma questão política porque se houvesse uma ação higienista na região, a gente se articulava com a população de rua e tinha resistência. Então, você imagina, caras [pessoas] que a Prefeitura paga se levantando e tendo confronto com a Tropa de Choque e a Guarda Municipal. Então a gente vai lá e ocupa a Secretaria, junto com a população de rua. Esse negócio derrubou o presidente de uma entidade porque começou a vir a público o nome dessas pessoas. E qual que é o problema de vir a público? É que a gente começava a questionar os repasses, a questão das verbas que entravam e aí também começou a questionar quem eram esses caras. O cara era garçom, de repente ele tem um duplex!? Peraí, tem alguma coisa errada.

PP: Qual a posição de vocês em relação ao maior repasse?

CATSO: Que eles têm dinheiro pra caralho. Acho que um pouco é falta de transparência que existe. Eles têm muito lucro. É uma organização sem fins lucrativos, só que eles têm muito lucro. E é isso que a gente fala. Não falta dinheiro para eles pagarem transporte e alimentação de um monte de gente.

Alimentação a maioria não paga. Se pagam 10 reais para você almoçar hoje num restaurante. A refeição é 20. Então qualquer pessoa que foi demitida, se ela entrar na justiça, ela ganha alimentação. Então eles têm que pagar depois o que não foi pago nesse processo todo. O que a gente fala para as ONGs é que o trabalho social já é precário, porque a verba que vem para o social já é muito pequena. A gente trabalha em uma precariedade que assim… antigamente a gente não tinha sala. O almoxarifado era usado para almoço, para atendimento social e para guardar os itens. Então, já tem essa precariedade, e a ONG, nessa questão de falta de transparência, vem para precarizar ainda mais o nosso trabalho.

PP: Muitos trabalhadores atuais saíram das ruas por causa da ONG? O que significa “A ONG fez tanto por você”?

CATSO: Tem algumas ONGs que contrataram alguns moradores de rua, mas sob muita pressão. Onde a gente está hoje, em um serviço com 19 pessoas, umas sete, oito pessoas ainda moram no viaduto. Isso a gente foi fazendo, porque a ONG pede comprovante de residência, pede não sei o quê; a gente começa a arranjar algumas coisas para que esses caras que eram de rua comecem a trabalhar dentro.

Quando existe algum tipo de conflito e a pessoa fala, a resposta é sempre “pô, eu já te ajudei, né”.

Mas nunca parte da ONG contratar alguém da rua. A gente vem pleiteando que todos os editais da cidade de São Paulo tenham uma porcentagem de contratação para a população de rua. Mas existe uma ideia de que o cara de rua não está pronto para viver sozinho, não está pronto para viver em sociedade. Ele tem que passar por um processo antes, essa maldita palavra: “reintegração social”. Ele tem que ser reintegrado para ser um cidadão. Já foi pedido isso para a Secretaria e para as ONGs, que a população de rua deve se apropriar do trabalho social como da questão de moradia, que é uma das pautas hoje.

PP: O contrato é CLT?

CATSO: Sim, mas não temos vale alimentação e, agora, essa questão do transporte. Se já é ruim pagar a tarifa, imagina ter que pagar para trabalhar.

PP: A rotatividade é alta?

CATSO: Sim. Quem faz perímetro, a maioria daqueles que não tem posto fixo e fazem abordagem nas ruas, fica de três a quatro meses no máximo. Não tem alimentação, o transporte é horrível. E não tem muito a oferecer também.

PP: Vocês consideram que a atividade de vocês é militante? Como vocês lidam com essa fronteira entre militância e trabalho?

CATSO: Nossa, a gente tem problema com isso! Especificamente nas tendas Alcântara e Bresser, que são os viadutos ali, onde a maioria das pessoas do coletivo trabalha. A gente combinou que quando fosse abrir o espaço daríamos preferência a quem entendesse que a questão da rua é uma questão política. E a gente começa a entender que a situação do morador de rua é uma questão política. A maioria é pela pobreza mesmo, tirando aquele senso comum de achar que o cara é de rua “porque ele foi vagabundo e não sei o quê”.

Então a gente é questionado: “poxa, mas a Prefeitura paga teu salário e você está falando mal da Prefeitura?”. E a gente diz: “Não, o morador de rua paga nosso salário também”. Essa verba é pública. Dá a impressão que é o [prefeito Fernando] Haddad que tira do bolso e paga.

Se a Guarda Civil pára em frente a um trabalho de assistência, vai lá e arrebenta as pessoas de rua no pau e, ao mesmo esse serviço é de assistência… o que acontece em muitos lugares. Os seus gestores proíbem você de tomar uma posição quando aqueles caras estão fora daquele espaço que se diz de garantia de direito. É uma coisa meio contraditória.

Então a gente decidiu que, nos viadutos onde a gente atua, não vamos mais permitir que as pessoas apanhem do lado de fora. E aí começamos a ter essa questão de resistência, essa questão política toda que a gente começa a participar.

PP: Uma coisa que vocês citam na carta sobre a greve é que um dia a população vai perceber que esse serviços prestados têm função opressiva. Como vocês lidam no dia a dia com isso?

CATSO: A estrutura da Prefeitura infantiliza a população de rua e acha que tem que exercer certo paternalismo. Um dos discursos que mais se vê é que essa pessoa tem que passar por um centro de acolhida porque não está pronta para viver sozinha, viver em sociedade. O que questionamos tanto as pessoas de Direitos Humanos, quanto da Prefeitura e no geral, é que dá a impressão que no condomínio onde eles vivem não tem briga. Então, o cara de rua, quando ele está no viaduto e puxa a faca para outro, isso se torna mais visível porque ele está à luz pública, na frente de todo mundo. Um conflito daquele que está na miséria toma uma dimensão um pouco maior do que aquele que está fechado a quatro paredes. Então, eles sempre acusam em qualquer conflito que acontece na rua: “você está vendo, esse cara não está pronto”. A gente percebe isso porque o coletivo se articula entre população de rua e trabalhadores, nos espaços onde ele está atuando. A pauta da rua hoje é a moradia. Eles querem moradia e entendem que a autonomia é a moradia. Não é um centro de acolhida, que vai determinar sua hora de entrada e de saída, o que você pode fazer, não se pode entrar com sua companheira ou companheiro. As regras dos centros de acolhida são super homofóbicas. Se tem uma relação gay lá dentro, o cara é cortado. Há várias questões ali em que o poder público poderia atuar. Mas o que que se faz? Se faz o que aconteceu na Zaki Narchi. A gente vai trabalhar os LGBT. Como? Você separa. Vamos segregar. A gente acredita que não é gerador de autonomia quando há uma ONG por trás ditando as regras. A gente só consegue fazer um trabalho diferente porque os trabalhadores que estão ali bateram o pé dizendo que o trabalho tinha que ser articulado com a população de rua. Desde a construção do espaço, desde como decidir como aquele espaço vai funcionar, todo ele foi feito junto a população de rua.

Se você vai na [tenda] Alcântara, por exemplo, todos sabem quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai e quanto cada um de nós ganha. Qualquer conflito político eles participam com a gente. Reunião de Secretaria, eles estão juntos.

Na Alcântara, o nome social da pessoa vai ser aceito. Em outro lugares vai ser pedido RG. Lá dentro se faz um trabalho para se criar esse debate sobre a homossexualidade. É por isso que a militância se mistura com o trampo [trabalho]. Acompanhar para um abrigo e oferecer banho é uma parte do que a gente faz. A maior parte do trabalho é de fortalecer a autonomia, de crítica; e que critiquem o nosso trampo, porque não era para a gente estar lá. Nem para eles estarem na rua.

PP: O modelo que existe na Alcântara existe em outros lugares?

CATSO: A Bresser tem seguido. Tanto é que a questão da Bresser é que a rua tem tomado uma proporção de resistência muito grande mesmo. É uma região onde você tem a Universidade São Judas perto, além da Anhembi Morumbi, onde tem muita gente de dinheiro que transita ali. E tem foco de resistência, onde eles chegaram a conclusão de que a maloca é a minha casa. E a partir daí eles começam a articular com os trabalhadores também. A Mooca está começando. Esses três serviços estão a um raio de dois quilômetros de distância. E eles estão começando a se articular. A experiência que o coletivo levou para alguns trabalhadores da Mooca é que a gente quer quebrar essa barreira institucional. “Ah, você é um atendido?” Não, a gente começa a entender ele como ser humano, que não passa a existir a partir do momento que entrar no serviço. Porque muitos serviços de assistência entendem que o cara só passa a existir quando está dentro da assistência, no momento que deu o nome na lista ali.

Então a gente começa a entender o conflito dele, quem ele é, porque ele de repente começa a quebrar os negócios, porque ele tem algumas iras dentro dele, porque ele xinga todo mundo quando entra nesse espaço. Então começamos a fazer essa análise. Começamos a sentar entre trabalhadores para fazer estudos do sistema e como ele repercute na população de rua, como ele acaba atingido eles também.

PP: E tem sindicato?

CATSO: Tem, mas o sindicato tá complicado. O sindicato foi oferecer ajuda. Tivemos uma reunião recente com ele, querendo colocar essa pauta do transporte, mas eles né… Tem gente do sindicato ligado às organizações [ONGs], então fica mais difícil. Na verdade é mais uma forma de pressionar. Eles colaram numa formação nossa, falando que estão juntos. Hoje colocamos essa questão do transporte. Quando queríamos ocupar a Secretaria também disseram “tamo junto”. Mas, assim, no momento que a gente estava ocupando lá não apareceu ninguém. Mas depois que foi revertida a questão das demissões, que tiveram que recontratar os 80 trabalhadores, os espaços que a rua falou que queriam que se mantivesse aberto justamente por esse tipo de construção, aí tiveram que voltar atrás na decisão. Aí o sindicato apareceu. Aí apareceu todo mundo.

PP: Então vocês tiveram algumas vitórias.

CATSO: Sim, teve a libertação dos caras do Vivência também. Enquanto a gente fazia os atos de rua, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos foi pela via jurídica para que os caras fossem soltos. E as tendas da Alcântara e Bresser não foram fechadas também pela mobilização. Os caras chegaram em um dia à tarde e falaram: “ó, vocês vão cumprir aviso prévio e está todo mundo demitido”. Aí falamos: “mano, não vai ser assim. Avisamos a rua e começamos a dizer que ‘o espaço é nosso e não vai fechar’. Então foi uma ocupação onde tinha trabalhadores e população de rua na Secretaria de Direitos Humanos.

PP: Nos últimos anos são inúmeros casos de repressão por parte da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Como fica a atuação dos trabalhadores sociais?

CATSO: Fizemos uma manifestação em novembro ou dezembro para dar visibilidade a isso. A gestão Haddad fica como uma gestão bonita, que a GCM é humana. E a gente foi visibilizar que a GCM é a principal polícia que reprime a população de rua.

PP: Como a organização para conter a violência policial acontece na prática?

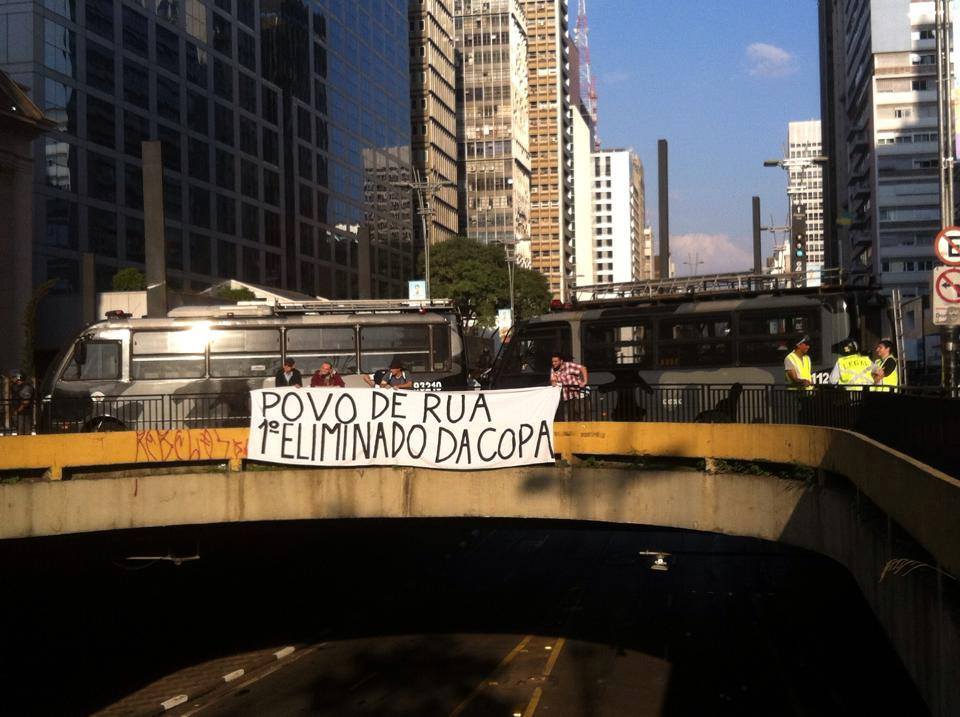

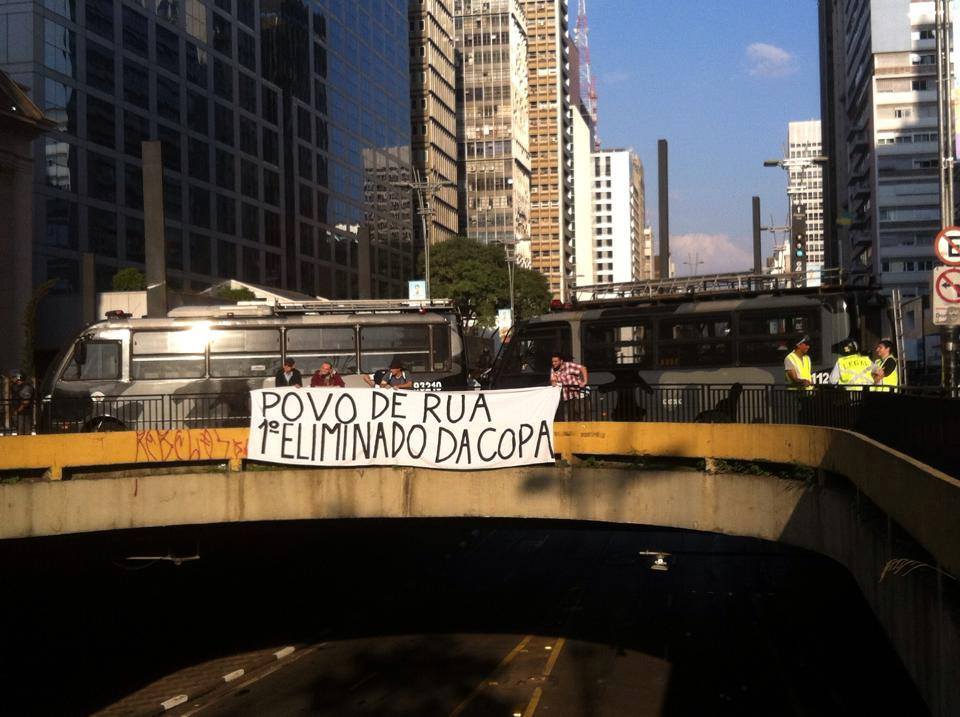

CATSO: Putz, ela acontece na hora, dependendo da situação. Houve uma operação no 30 de maio, debaixo da Alcântara, que foi a última, antes da Copa do Mundo. Eles foram lá junto com o pessoal da limpeza. Vinha a guarda, derrubava os barracos e em seguida chegava o pessoal da limpeza para jogar nos caminhões. Já tinha tido histórico de quatro outras situações na gestão Haddad onde houve confronto com trabalhadores, moradores de rua e Guarda Civil debaixo da Alcântara. Essa de 30 de maio teve feridos, bomba de gás, bala de borracha, teve fogo, teve tudo que você imagina. E a Radial Leste foi fechada e fomos na Secretaria de Direitos Humanos pressionar a Prefeitura sobre o que estava acontecendo. Alguns meios de comunicação internacionais também estiveram presentes porque a gente começou a fazer aqueles rachão [pelada] contra a eliminação do povo de rua. Os caras questionavam, a gente falava da repressão que vinha acontecendo. Desse tempo para cá, pelo menos na Alcântara, não houve mais nenhum tipo de operação. Em uma academia da terceira idade da prefeitura que estava inabilitada ali, a gente falou para os caras “meu, vamos ocupar esse espaço”. E aí a população de rua criou uma ocupação deles mesmos, em frente ao local onde a gente trabalha. A Bresser teve uma operação, acho que em fevereiro, onde a Guarda Civil apareceu junto com a Polícia Militar, e o povo de rua, em questão de minutos, se organizou, criou barricadas, armou a resistência e teve 14 feridos. O que a gente achava muito louco é que, nas manifestações que aconteceram, não chegou a ter tipo de resistência como a gente enxergou na população de rua. Eles começaram a se organizar e o discurso deles era: “eu não tenho nada a perder, vamos pra cima”. E aí você via na Radial Leste a GCM e a PM correndo e o povo de rua correndo atrás com pedras e paus.

A gente se organizou de forma horizontal com eles, então a gente vai correr na repressão junto. A pauta maior do coletivo é a questão da repressão. O Haddad tinha um discurso de que na gestão dele a Guarda Civil seria mais humana. Mas não é o que acontece. Na Glicério o pau comia, na Sé, na Dom Pedro, na Bresser, na Mooca. Então, sempre que a Guarda Civil vinha reprimir, a gente fechava a Radial Leste. Ali eles pensavam duas vezes antes de ter operação. Mas o único jeito de diminuir um pouco era isso. Aí começaram a ver nome de Secretaria no jornal, nome de ONG no jornal, nome de fulano no jornal. E aí começaram a diminuir.

PP: Em janeiro vocês se uniram à luta do transporte. Como foi a organização dessa luta com a população de rua?

CATSO: A gente recebeu convite para as primeiras articulações que rolaram. Tínhamos participado de manifestações em 2013. A Fanfarra e o MPL sempre colaram com as nossas atividades. E acho que a organização do coletivo se assemelha à organização do MPL e de outros grupos. A gente entende que essa pauta do MPL tem como ponto central o direito à cidade. A gente sempre, sempre fala que, se fosse só o passe livre estudantil, a gente nem colava nas pautas, mas como é a questão da Tarifa Zero e do direito à cidade, entendemos que toca diretamente os trabalhadores e a população de rua. O morador tem seu direito à cidade super negado. A questão da tarifa, pior ainda. A gente tem que ficar criando meios para esse cara pegar ônibus. Ou a gente passa o bilhete para ele, ou fazemos uma carta de declaração de pobreza. Ela é tão grande que o cobrador nem se dá ao trabalho de ler.

Tanto que teve atos em que os moradores de rua carregavam suas próprias faixas, os caras do viaduto e de outros espaços que começaram a colar nos atos do MPL. A questão do transporte é uma pauta deles. Eles são excluídos todo dia dos transporte. Tem o preconceito visual, do dinheiro. Não tem o que convencer.

A questão do MPL olhar mais para as periferias nos agrada mais, também, do que essa visão central. Até porque o lugar que a gente está ali é bem da base mesmo. Então acho que é por isso que a gente se aproximou, confiando nesse trampo de base que a gente sabe que eles têm.

Em SP tem ainda um grupo “especial” da GCM – Guarda Civil Metropolitana – a la ROTA, com menos equipamento mas igualmente violenta e presente nas regiões citadas… > IOPE Inspetoria de Operações Especiais. http://www.gcmduarte.com/