Par João Bernardo

I

Les naufragés qui tentèrent de sauver leur peau en traversant les frontières étaient haïs par les fascistes parce qu’ils étaient communistes, haïs par les nazis parce qu’ils étaient juifs, et haïs par les démocraties parce qu’ils étaient anticapitalistes.

Pendant les premiers jours de juillet 1940, au large des côtes irlandaises, un sous-marin allemand attaqua et coula un navire transportant environ 1 200 passagers civils. Plus de la moitié d’entre eux moururent, notamment parce que le bateau n’avait pas assez de canots de sauvetage.

Mais pourquoi se trouvaient-ils en haute mer dans de telles circonstances ? Début juin, les troupes alliées avaient évacué la Norvège, abandonnant le pays aux nazis, tandis que les autorités françaises avaient signé une armistice quelques jours plus tard, le 22 juin 1940. Le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique furent également occupés par les forces nazies, et la Grande-Bretagne se retrouva donc encerclée par une Europe hostile. La situation était d’autant plus grave que les États-Unis n’étaient pas encore entrés en guerre et que l’Union soviétique était liée au Troisième Reich par une série d’accords garantissant sa neutralité (le Pacte germano-soviétique), et qui incluaient le Traité de non-agression signé le 23 août 1939 et le Traité d’amitié, de coopération et de démarcation (ou de délimitation), signé le 23 septembre de la même année. L’heure n’était pas vraiment propice au tourisme et ces 1 200 passagers n’étaient pas non plus en quête d’un asile sûr de l’autre côté de l’Atlantique, puisque tous les moyens de transport maritime avaient été réquisitionnés pour l’effort de guerre et que les autorités ne les auraient pas mis au service de civils, dont une partie étaient fort timorés. Alors, qui étaient ces hommes et ces femmes, et pourquoi voyageaient-ils à un moment aussi risqué ?

Le navire coulé par le sous-marin allemand transportait des Allemands, des Autrichiens et des Italiens que le gouvernement britannique avait décidé d’expulser vers le Canada. Certains d’entre eux vivaient depuis longtemps en Grande-Bretagne, notamment des antinazis et des antifascistes qui y avaient cherché refuge ; d’autres s’y trouvaient pour des raisons professionnelles lorsque la guerre avait éclaté ; mais tous étaient collectivement considérés comme suspects.

On apprit par la suite qu’aucun d’entre eux n’était un agent ou un espion d’une puissance ennemie, mais le gouvernement britannique ne pouvait en être sûr à l’époque. Il était vraisemblable que les services de renseignement allemands avaient tenté d’infiltrer les rangs de leurs compatriotes vivant dans d’autres pays. Mais comment des réfugiés antifascistes, qui avaient combattu les régimes de Mussolini et d’Hitler, purent-ils être expulsés ? Pourquoi y avait-il, parmi les 600 morts, de nombreux antifascistes, certains connus, que les autorités britanniques avaient sacrifiés, alors même qu’ils avaient réussi à s’échapper de leur pays ?

En octobre 1939, les autorités britanniques avaient décidé d’arrêter immédiatement tous les résidents allemands et autrichiens, effectivement considérés comme un danger pour la sécurité nationale. Les critères furent élargis en mai 1940 avec l’internement dans des camps de concentration de tous les hommes adultes d’origine allemande et autrichienne résidant dans le sud-est et l’est de l’Angleterre – mesure qui fut étendue aux Italiens lors de l’entrée en guerre de l’Italie en mai 1940. Entre-temps, le ministre de l’Intérieur décida de placer en détention toutes les personnes originaires de pays ennemis sur l’ensemble du territoire, même si elles ne faisaient l’objet d’aucun soupçon particulier. En juillet 1940, 27 000 personnes avaient déjà été arrêtées, et même si certaines soutenaient ouvertement Hitler et Mussolini, de nombreuses autres avaient émigré pour des raisons politiques et étaient des antifascistes de longue date, ou des Juifs ayant fui le Reich. Mais ils connurent tous le même sort : ils furent détenus ensemble et traités de la même manière. Environ 7 500 d’entre eux furent envoyés au Canada ou en

Australie, tandis que, en Grande-Bretagne, l’Etat créait de nombreux camps d’internement pour étrangers, et transformait l’île de Man en un véritable complexe concentrationnaire.

La raison pour laquelle les antifascistes étrangers furent détenus avec d’autres suspects nous apparaît plus clairement lorsque nous découvrons qu’en octobre 1939, quand les autorités britanniques décrétèrent la détention immédiate des résidents allemands et autrichiens, effectivement considérés comme un danger pour la sécurité nationale, les fascistes britanniques, même les partisans les plus fanatiques d’Hitler, restèrent en liberté et continuèrent à bénéficier de vastes libertés d’organisation. Les principaux dirigeants et responsables fascistes furent seulement emprisonnés en mai 1940, et ce, plusieurs jours après que le gouvernement eut donné l’ordre d’interner tous les hommes adultes originaires d’Allemagne et d’Autriche vivant dans le sud-est et l’est de la Grande-Bretagne.

Le gouvernement de Londres craignait manifestement l’espionnage nazi, mais aussi toute activité politique qui, comme cela s’était produit deux décennies auparavant, aurait cherché à transformer la guerre en révolution. Il menait une campagne sur deux fronts à la fois, contre l’ennemi extérieur et les risques d’une subversion intérieure. En effet, les appréhensions du gouvernement étaient aggravées par le fait qu’une partie considérable de la population exprimait son hostilité face à l’internement des étrangers, malgré la campagne lancée par différents médias. Qu’ils soutiennent la droite conservatrice ou la gauche travailliste, ces organes d’information sonnaient l’alarme contre la présence des immigrés et des réfugiés. Les autorités britanniques finirent par libérer progressivement les étrangers détenus, et il en resta bien peu dans les camps à la fin de la guerre. Il est vrai que la participation de l’Union soviétique au conflit mondial, aux côtés des Alliés, à partir de juin 1941, et la dissolution de l’Internationale communiste en mai 1943, semblèrent offrir des garanties suffisantes pour que les conflits entre les différents impérialismes ne débouchent pas sur une série de révolutions ouvrières.

La politique adoptée par le gouvernement reposait sur une légitimité démocratique irréprochable, puisque le gouvernement français avait traité de la même façon ceux qui, ayant combattu pour défendre la République espagnole, avaient cherché refuge de l’autre côté des Pyrénées, face à l’avancée finale des troupes de Franco.

Arthur Koestler rencontra certains d’entre eux quelques mois plus tard dans le camp de concentration du Vernet, dans le sud de la France, où ils étaient enfermés, et il décrivit leur sort dans un ouvrage exceptionnel : «Le pavillon 32 était un véritable enfer. Il y régnait une obscurité totale et une odeur nauséabonde. Aucun de ceux qui y vivaient ne disposait de vêtements de rechange ou de sous-vêtements, et beaucoup avaient littéralement vendu leur dernière chemise en échange d’un paquet de cigarettes, et se promenaient quasiment nus, à l’exception d’un mince manteau en lambeaux. La baraque était infestée de parasites et de maladies. En dehors des heures de travail, les prisonniers effectuaient de petites tâches pour les autres détenus, lavant leurs vêtements, réparant leurs chaussures ou nettoyant leurs bottes, en échange de quelques miettes de pain. Ils ne pouvaient ni recevoir ni envoyer de courrier. Ils erraient dans le camp de concentration, ramassant des mégots dans la boue ou sur le sol en ciment des toilettes, où il était plus facile de les trouver. Même les plus misérables vivant dans les autres baraques les regardaient avec un sentiment d’horreur et de découragement. Les cent cinquante hommes qui peuplaient ce que l’on appelait la “caserne des lépreux” étaient ce qu’il restait des Brigades internationales – ils avaient autrefois incarné la fierté du mouvement révolutionnaire européen, l’avant- garde de la gauche [1]».

Mais pourquoi Arthur Koestler était-il enfermé au camp du Vernet, lui qui, né en Hongrie dans une famille juive, ex-membre du Parti communiste d’Allemagne et ex-agent de l’Internationale communiste, correspondant de guerre emprisonné par les troupes franquistes et condamné à mort en février 1937, puis libéré en juin grâce à une campagne internationale, lui qui avait rompu avec le communisme en 1938 mais continuait à être antifasciste ?

Peu après les premiers jours de septembre 1939, lorsqu’il déclara la guerre au Reich, le gouvernement français enferma dans des stades – les militaires de Pinochet n’ont rien inventé – et ensuite dans des camps de détention, non seulement les étrangers suspects, mais aussi les antifascistes originaires d’Allemagne, d’Italie et d’Europe centrale, et même ceux provenant de pays encore neutres, comme ce fut le cas du Hongrois Koestler, et qui, dans les anciens temps démocratiques, avaient cru trouver en France, cette vieille démocratie, une garantie de liberté. Dans Le Questionnaire [Gallimard, 1993, p. 268], Ernst von Salomon a décrit le cas similaire d’un écrivain juif allemand, qui subit le même sort malgré le fait que son fils ait servi dans l’armée française.

«Des policiers casqués et armés de fusils chargés encerclaient les cafés étudiants du boulevard Saint- Michel», raconte le révolutionnaire Victor Serge. «Les étrangers qui n’avaient pas leurs papiers en règle étaient placés dans des camions et emmenés jusqu’au commissariat. Beaucoup étaient des réfugiés antinazis, car les autres étrangers avaient évidemment leurs papiers en règle. […] Les réfugiés antinazis et antifascistes allaient découvrir de nouvelles prisons, celles de la République qui avait été leur dernier refuge sur ce continent et qui maintenant agonisait et perdait la tête. Les Espagnols et les combattants des Brigades internationales qui avaient vaincu les fascistes à Madrid étaient traités comme s’ils avaient la peste… Avec leurs documents bien rangés et bien remplis, les phalangistes espagnols, les fascistes de l’Italie encore neutre et les Russes blancs – et qui sait combien d’autenthiques nazis camouflés sous des identités faciles à contrefaire – traversaient librement toute la France [2]».

À cette époque, le journal officiel du NSDAP publia une liste d’écrivains antinazis que les autorités françaises avaient envoyés dans des camps de concentration, et l’auteur se demanda à la fin de l’article, d’un ton lourdement sarcastique, s’ils étaient encore convaincus des avantages de la démocratie [3]. La réponse se trouve dans l’inscription qu’un réfugié espagnol grava sur une croix placée sur la tombe de son camarade au Vernet. «Adios, Pedro. Les fascistes voulaient te brûler vif, mais les Français t’ont laissé mourir de froid en paix. Vive la démocratie ! [4]»

Si ces faits ne suffisent pas à démontrer que les gouvernements démocratiques n’emprisonnaient pas d’hypothétiques espions ennemis mais des révolutionnaires potentiels, notons que l’extrême droite française, qui tressait des louanges à Hitler et Mussolini, haïssait et méprisait le système démocratique, bénéficia d’une impunité ostensible pendant la «drôle de guerre», comme on a appelé les huit mois d’inactivité militaire [entre le 3 septembre 1939, date de la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne et le 8 mai 1940, date de l’invasion de la France par l’Allemagne, NdT]. L’inertie des troupes françaises, qui évitèrent de franchir les frontières avec le Reich et s’abstinrent de passer à l’offensive, prend tout son sens si l’on se souvient que le gouvernement avait confié des responsabilités à des fonctionnaires qui avaient participé aux complots de l’extrême droite pendant le Front populaire, et que d’anciens chefs de ces conjurations avaient même été incorporés dans les forces armées. Certains Français avaient davantage peur de la révolution que d’Hitler tandis que d’autres souhaitaient que le Reich triomphe afin de liquider toute menace révolutionnaire.

C’est seulement lorsque l’effondrement fut imminent et que l’armée allemande s’approcha de Paris que le ministre de l’Intérieur ordonna l’arrestation d’une demi-douzaine de journalistes et d’hommes politiques qui soutenaient ouvertement Hitler. Dans le même temps, néanmoins, les quelques exilés allemands et autrichiens qui avaient été libérés furent remis en détention, y compris tous les dirigeants et les figures importantes de l’opposition antinazie. En juin 1940, lorsque les généraux français signèrent l’armistice, les antifascistes étrangers détenus dans les camps de concentration furent remis aux autorités d’occupation ou restèrent sous le contrôle du gouvernement collaborationniste de Vichy. Quelques-uns réussirent à s’échapper et d’autres se suicidèrent, parmi lesquels de nombreux noms connus. C’est le cas de Walter Benjamin, qui avala une capsule de cyanure que lui avait donnée Koestler au cas où il ne parviendrait pas à s’échapper.

Tels furent les naufragés, ceux qui avaient combattu dans différents pays et tenté de se sauver en traversant les frontières, haïs par les fascistes parce qu’ils étaient communistes, haïs par les nazis parce qu’ils étaient juifs – à leurs yeux, les Juifs et les communistes se confondaient – et haïs par les démocraties parce qu’ils étaient anticapitalistes. Ces réfugiés antifascistes furent les premières victimes du conflit militaire entre les démocraties et les pays fascistes. Mais pourquoi n’essayèrent-ils pas de rejoindre l’Union soviétique pour s’y réfugier ? N’était-ce pas le lieu d’exil naturel pour des communistes et des antifascistes ? Les naufragés périrent-ils simplement parce qu’ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment ?

II

Qui a su combattre un ennemi, saura en combattre un autre : tel fut le sentiment qui sous-tendit l’attitude du Politburo stalinien à l’égard des réfugiés des pays fascistes.

Pourquoi ceux qui fuirent le fascisme, pour finir dans les prisons des pays démocratiques, ne s’exilèrent-ils pas en Union soviétique ? En outre, qu’arriva-t-il à ceux qui partirent au pays de la révolution d’Octobre, dans la «patrie du socialisme» ?

A la suite de la guerre civile espagnole, des centaines de combattants républicains furent internés en France dans le camp de concentration du Vernet, mais le sort de nombreux autres combattants ne fut pas meilleur en Union soviétique. Ceux qui montrent leur capacité à se battre dans un pays donné peuvent être capables de lutter dans un autre, et en effet, les communistes espagnols avaient fait preuve d’une capacité d’organisation et de mobilisation telle qu’elle ne pouvait que poser des problèmes dans un système exigeant une obéissance passive. Staline et son Politburo n’étaient pas prêts à courir de tels risques et ils envoyèrent de nombreux réfugiés de la guerre civile espagnole dans des camps de travail.

«Sur les 6 000 militants communistes espagnols arrivés en URSS, à peine 1 200 avaient survécu au moment où je me suis échappé [5]», déclara Valentín González, le légendaire El Campesino. Lui qui avait été l’un des principaux dirigeants communistes de la guerre civile espagnole savait de quoi il parlait. Lors de la bataille de Guadalajara en mars 1937, les troupes italiennes au service de Franco avaient été vaincues d’un côté par les milices commandées par l’anarcho-syndicaliste Cipriano Mera et de l’autre par les communistes Lister et El Campesino, aidés par les Brigades internationales et les chars du général soviétique Dmitri Pavlov. Après la victoire des fascistes, El Campesino partit en Union soviétique, où il exprima ses désaccords avec la ligne officielle et fut détenu dans un camp de concentration. Prouesse remarquable, il s’échappa de ce lieu, traversa la Russie du nord au sud et trouva refuge en Perse, où les autorités britanniques le capturèrent et le remirent aux Soviétiques. Interné dans l’un des pires camps de travail soviétiques, on lui confia la charge de nettoyer les latrines, mais El Campesino réussit de nouveau à s’échapper, cette fois sans être repris.

Il existe des exemples, parfois plus infâmes, de coopération entre les forces de police. Après l’occupation de la France par les troupes de l’Axe, la direction du Parti communiste français appela les Allemands et les Autrichiens détenus au Vernet et dans d’autres camps de concentration français à rentrer volontairement dans le Reich. C’était l’époque du Pacte germano-soviétique, et, si l’on on ignore combien d’antifascistes acceptèrent volontairement de se jeter tête baissée dans la gueule du loup, on connaît mieux l’histoire de ceux qui y furent envoyés de force. En effet, après avoir signé leurs accords diplomatiques avec le Reich, les dirigeants de Moscou remirent aux nazis plusieurs dizaines de communistes dissidents, allemands et autrichiens, qui étaient prisonniers en Union soviétique.

Margarete Buber-Neumann, qui connut les camps de concentration nazis et soviétiques, nous a laissé un témoignage fondamental pour comprendre cette époque [6]. Elle était mariée au fils du célèbre philosophe juif allemand – plus tard israélien – Martin Buber, et après leur divorce, elle épousa Heinz Neumann, l’un des agents les plus intéressants, mais les moins étudiés, de l’Internationale communiste, spécialiste de l’insurrection armée. Staline l’envoya en Chine et, malgré son intervention catastrophique lors du soulèvement de Canton en décembre 1927, il continua à bénéficier de la confiance de l’homme le plus puissant du communisme mondial. Neumann devint alors le représentant personnel de Staline au sein du Parti communiste d’Allemagne et c’est lui qui le dirigea véritablement d’octobre 1928 à octobre 1932, l’amenant sur une voie néfaste, résolument nationaliste, orientée vers le dialogue avec l’extrême- droite radicale.

En octobre 1932, Neumann tomba en disgrâce et fut chassé du Politburo, mais l’orientation ultranationaliste qu’il avait défendue perdura, au point que la déclaration officielle du KPD à ce sujet l’accusa de ne pas avoir lutté assez ardemment contre la social-démocratie [7]! Neumann fut ainsi relégué à un rôle de second plan et chargé de missions de peu d’importance, jusqu’à ce que, en 1937, Margarete et lui soient faits prisonniers en Union soviétique et envoyés dans des camps de concentration.

En 1940, conformément au pacte signé avec le Reich, les autorités soviétiques firent sortir plusieurs dizaines de prisonniers allemands et autrichiens de leurs camps de concentration pour les remettre aux autorités nazies, qui les enfermèrent tous dans leurs propres camps. Margarete Buber-Neumann faisait partie de ces prisonniers. Ses responsabilités dans le mouvement communiste n’avaient jamais été très grandes, et elle est surtout connue à cause du témoignage qu’elle a publié, mais d’autres personnalités qui avaient joué un rôle politique plus important subirent le même sort. Par exemple, August Creutzburg, l’une des nombreuses personnes qui, en 1920, quittèrent l’USPD (le Parti social-démocrate indépendant) pour le KPD. Il assuma des fonctions de direction dans le Parti communiste d’Allemagne, en particulier après 1929, émigra en 1933 lorsque Hitler arriva au pouvoir et trouva refuge en Union soviétique en 1935. Prisonnier en 1937, il fut livré aux nazis en 1940. Franz Koritschoner, l’un des fondateurs du petit Parti communiste autrichien, connut un sort similaire. Réfugié puis prisonnier en Union soviétique, il fut également livré aux nazis en 1940.

Bien que les dirigeants soviétiques aient agi de la sorte avec plusieurs dizaines de dissidents communistes allemands et autrichiens, inversement des dizaines de milliers de Polonais fuirent la zone occupée par les Allemands pour se réfugier dans la zone occupée par l’Armée rouge. Mais ils posèrent le même problème au Politburo stalinien que les exilés de la guerre civile espagnole, avec la circonstance aggravante que la grande majorité de ces réfugiés polonais n’étaient pas communistes mais simplement pris entre le marteau et l’enclume, parce qu’ils avaient préféré Staline à Hitler. De plus, les nombreux réfugiés juifs polonais savaient que, dans la zone d’occupation soviétique, ils ne seraient pas emprisonnés dans des ghettos puis exterminés.

Mais Staline n’hésita pas et décrèta l’enfermement systématique de toute cette masse humaine, soit dans les prisons pour ceux qui étaient soupçonnés de militantisme politique soit dans les camps de travail pour les autres. En comptant les réfugiés et ceux qui vivaient déjà auparavant dans la partie de leur pays occupée par les Soviétiques, environ un million de personnes furent déportées de la Pologne orientale et envoyées dans des prisons et des camps de travail, situés toujours dans d’autres zones que leur région d’origine. La dernière vague de déportations frappa une forte proportion de membres du Parti communiste polonais, notamment ceux qui avaient organisé des comités locaux avant l’arrivée de l’Armée rouge et les membres des milices ouvrières. Ce n’est qu’après l’attaque nazie contre l’Union soviétique, le 22 juin 1941, qu’un traité fut signé entre Staline et le général Sikorski, Premier ministre du gouvernement polonais en exil et commandant en chef des Polonais libres, et que les prisonniers polonais furent libérés.

Le niveau massif d’emprisonnement des réfugiés montra que les dirigeants soviétiques, d’une part, voulaient empêcher la population russe de nouer des contacts avec des personnes qui connaissaient d’autres systèmes politiques et d’autres modes de vie et dont les mentalités n’avaient pas été façonnées par la propagande stalinienne ; et, d’autre part, qu’ils craignaient la présence d’exilés politiques qui avaient fait preuve de courage et de détermination et avaient milité dans des organisations indépendantes du monolithe soviétique. Ceux qui savent combattre un ennemi sauront en combattre un autre : tel était le sentiment qui domina toujours l’attitude adoptée par tous les régimes à l’égard des réfugiés [8].

Tant que le Pacte germano-soviétique resta en vigueur, les Pays baltes connurent le même type de déportations de masse que celles qui avaient sévi dans l’est de la Pologne. Parmi les Lituaniens condamnés à la déportation se trouvaient tous les membres des partis et factions de gauche et d’extrême gauche, à l’exception des communistes staliniens.

Pour les mêmes raisons qui avaient conduit à emprisonner les anciens combattants de la guerre d’Espagne et les antifascistes polonais et lituaniens, le Politburo stalinien décida, à la fin de la guerre, d’interner dans des camps de concentration un grand nombre – voire la majorité – des soldats soviétiques capturés par les forces de l’Axe. Cette mesure était justifiée par le fait que ces troupes avaient fait preuve de peu de combativité, puisqu’elles n’avaient pas combattu jusqu’à la mort, mais cet argument révélait une indifférence totale face aux conditions dans lesquelles se déroule une guerre, où des affrontements individuels ont rarement lieu et où d’énormes masses d’êtres humains sont obligées de se déplacer. Le courage individuel ne change pas grand-chose au fait que des masses de soldats soient encerclées ou pas. Une fois encore, nous constatons que les dirigeants staliniens avaient vraiment peur – ou savaient – que, parmi les anciens prisonniers de guerre soviétiques internés en Sibérie, se trouvaient nombre de ceux qui avaient participé à la mise en place d’organisations de résistance dans les camps nazis.

«De nombreux Russes qui avaient survécu aux camps de concentration nazis furent ensuite emprisonnés dans leur propre pays. Même un haut fonctionnaire comme Nikolai Simakoi, unanimement considéré comme le dirigeant des groupes de résistance russes à Buchenwald, fut envoyé dans les prisons soviétiques après la guerre», observe Hermann Langbein, l’un des plus grands spécialistes de cette question. «Jorge Semprun, qui était à l’époque un cadre important du Parti communiste espagnol et qui avait lui-même été interné à Buchenwald, a écrit que “la plus grande partie [des détenus soviétiques] passa directement des camps allemands aux goulags staliniens” [9]».

Mais ces Juifs qui, contre toute attente, avaient réussi à s’échapper du Reich et des territoires occupés par les nazis – n’auraient-ils pas pu trouver un refuge plus sûr que les camps de travail dans lesquels les autorités soviétiques les accueillirent «gentiment» avant juin 1941?

III

«Sauver un million de Juifs ! Et qu’en ferons-nous? Où les mettrons-nous ?»

J’ai mentionné dans l’article précédent que, à l’époque du Pacte germano-soviétique, les Juifs polonais qui parvenaient à s’échapper des zones conquises par les nazis en Pologne vers les zones occupées par l’Armée rouge étaient déportés, ou mis dans des camps de concentration du côté russe ; leur sorte fut sans doute triste, mais au moins ils furent acceptés et personne ne les renvoya de l’autre côté de la frontière [10]. L’attitude du Royaume-Uni et des États-Unis fut bien plus sinistre.

Tant que dura le régime nazi, la seule mesure possible pour les sauver aurait été de déplacer des centaines de milliers de Juifs d’Europe [11] vers un lieu sûr. A partir de la conférence qui, à la suggestion du président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, réunit des délégués de 32 pays dans la ville d’Évian, au cours de l’été 1938, afin d’étudier les possibilités de réinstallation massive des Juifs du Reich, et ce jusqu’à la fin de la guerre, des centaines de plans s’accumulèrent dans des bureaux officiels. Ils étaient totalement futiles parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Amérique latine, à l’exception partielle de la République dominicaine, avaient fait savoir très clairement à Évian qu’ils refusaient d’accueillir des foules de réfugiés. Chaque gouvernement était disposé à favoriser l’asile dans d’autres Etats, qui renvoyaient à leur tour la solution du problème à d’autres, et donc rien ne fut fait.

Même s’ils ne se concrétisèrent jamais, il convient de mentionner certains des projets proposés après la conférence d’Evian. Certains prévoyaient d’envoyer les Juifs en Alaska, tandis que d’autres voulaient qu’ils Juifs s’installent en Guinée, ou dans n’importe quelle autre région d’Afrique – ce qui révèle un rêve commun à toutes les démocraties : profiter des conséquences de l’expansion impérialiste nazie pour revigorer leur propre colonialisme.

Les Juifs piégés dans le Reich n’avaient donc guère la possibilité d’entretenir des illusions sur leur sort. En mai 1939, quatre mois avant le début de la seconde guerre mondiale, le St. Louis quitta Hambourg avec à son bord plus de 900 Juifs que les autorités nazies avaient autorisés à quitter le Reich et qui espéraient trouver refuge aux Etats-Unis. Les autorités américaines persuadèrent le capitaine de se diriger vers La Havane, sous prétexte que l’opinion publique américaine serait opposée à l’accueil de nouveaux Juifs puisque les quotas d’immigration prévus par la loi de 1924 (la National Origins Quota Law, approuvée par le Congrès) étaient déjà remplis. Les passagers espéraient obtenir un visa auprès du consulat américain dans l’île des Caraïbes. À l’époque, le gouvernement cubain, qui obéissait aux ordres des Etats-Unis, refusa d’accorder l’asile aux Juifs et demanda au navire de repartir. Le capitaine tenta ensuite de se rendre à Miami, où il fut empêché d’accoster. Le gouvernement canadien refusa également de laisser les Juifs débarquer. Il n’y eut plus d’autre choix que de rebrousser chemin, et les demandeurs d’asile furent répartis entre divers pays européens, où ils furent ensuite exposés aux persécutions nazies.

La situation se répéta en 1940, lorsqu’un navire portugais chargé de 80 Juifs ayant fui le Reich fut refoulé des ports mexicains mais parvint tout de même à débarquer la plupart de ces passagers aux États- Unis. Le département d’État durcit alors sa position, à tel point que, au milieu de l’année 1941, le haut fonctionnaire chargé de ces questions, admirateur déclaré d’Hitler et de Mussolini et obsédé par une supposée «conspiration judéo-communiste», se vanta d’avoir bloqué l’arrivée de tout nouveau réfugié. En fait, tant que la guerre dura, les consulats américains accordèrent moins de visas que la loi ne les y autorisait.

La première annonce du génocide infligé aux Juifs vint peut-être de Thomas Mann, l’un des romanciers les plus remarquables du XXe siècle, lors d’une série de conférences données à la BBC en décembre 1941 et janvier 1942. Mais dès octobre 1941, la presse alliée avait reçu des nouvelles des massacres perpétrés en Ukraine sous l’occupation nazie, et en janvier 1942, le gouvernement soviétique rendit public un rapport détaillant toutes les actions perpétrées par les escadrons de la mort SS dans les territoires occupés, à l’est de l’Europe. Après cela, les rapports affluèrent, certains plus effrayants que d’autres.

Un réseau d’information clandestin organisé par l’historien juif polonais Emmanuel Ringelblum, prisonnier du ghetto de Varsovie, réussit à envoyer aux responsables du gouvernement polonais à Londres des documents sur l’un des camps d’extermination, ce qui donna lieu à l’annonce par la BBC, en juin 1942, que les nazis avaient entamé la «solution finale». Cela permit au gouvernement polonais en exil de présenter, en août, un rapport aux États-Unis sur l’utilisation de chambres à gaz et de fours crématoires. En outre, en juillet 1942, les services secrets alliés en Suisse apprirent d’une source allemande fiable que Hitler avait ordonné l’extermination des Juifs. Ces informations furent confirmés peu de temps après par des documents provenant du Congrès juif mondial, et à la fin de l’année par des nouvelles provenant de l’Agence juive pour la Palestine. Entre-temps, en novembre, Jan Karski arriva à Londres. Ce résistant polonais, avec une audace incroyable, s’était infiltré dans un des camps d’extermination [12] et avait observé, de ses propres yeux, les méthodes employées par les nazis ; il put les décrire au ministre britannique des Affaires étrangères Anthony Eden, ainsi qu’au président des Etats- Unis. Les preuves s’accumulèrent et permirent une analyse très précise de la situation.

La première réaction du département d’État américain fut de retarder et de bloquer le plus longtemps possible la diffusion de toutes ces informations. Plus tard, le sous-secrétaire d’État, ou un autre fonctionnaire en son nom, interdit même aux canaux diplomatiques de diffuser toute nouvelle similaire. C’est seulement en décembre 1942 que les Alliés rédigèrent une déclaration commune sur la «politique allemande d’extermination de la race juive». A partir de ce moment-là, les gouvernements des États- Unis et du Royaume-Uni s’efforcèrent de minimiser le problème et de retarder toute solution, refusant les financements et les moyens de transport nécessaires pour sauver les Juifs [13]. En avril 1943, la conférence anglo-américaine des Bermudes, convoquée spécialement pour discuter des questions soulevées par le génocide, s’abstint de proposer la moindre initiative efficace. Enfin, en janvier 1944, le gouvernement américain créa la War Refugee Board (Commission pour les réfugiés de guerre), mais par rapport à l’immensité de la tâche, les résultats obtenus furent insignifiants. «En réalité, déclara une équipe d’experts, tant les Britanniques que les Américains, après avoir organisé la conférence des Bermudes […], s’opposèrent à tout plan de sauvetage massif des Juifs en Europe occupée [14]».

Les Alliés suivirent cette politique d’omission et de négligence délibérée à tous les niveaux et en toutes circonstances. «J’ai trouvé une grande quantité de documents, dont certains sont confidentiels, qui évoquent la situation difficile des Juifs en Europe, exterminés à un rythme alarmant, et des suggestions pour leur venir en aide, et c’est une histoire effrayante», écrivit un journaliste en juillet 1944 dans un hebdomadaire new-yorkais [15].

Vers la fin de l’année 1941, lorsque l’ambassadeur turc à Bucarest suggéra au représentant américain de transférer les Juifs roumains en Palestine via la Turquie, le département d’État américain refusa même de transmettre cette proposition aux Britanniques, invoquant, entre autres, les difficultés de transport de toutes ces personnes et aussi la possibilité que les communautés juives d’autres pays menacés par le nazisme demandent de l’aide et fassent «pression pour obtenir un asile dans l’hémisphère occidental [16]».

En 1942, invoquant l’argument bizarre selon lequel un afflux de Juifs stimulerait l’antisémitisme latent en Grande-Bretagne et finirait par nuire à la communauté juive elle-même, le ministre britannique de l’Intérieur, une figure importante du Parti travailliste, rejeta une proposition du gouvernement collaborationniste français de Vichy, qui aurait permis l’émigration d’enfants juifs vers la Grande- Bretagne.

Au cours des premiers mois de 1943, la Suède, pays neutre, proposa d’accueillir 20 000 enfants juifs originaires de pays européens occupés par les nazis, à condition que la Grande-Bretagne ou les États- Unis prennent en charge leurs frais de subsistance et promettent de les rapatrier après la guerre. Le gouvernement américain mit toutefois tellement de temps à répondre que l’occasion fut perdue.

En mars de cette année-là, une nouvelle occasion de sauver un grand nombre de vies se présenta lorsque la Bulgarie annonça qu’elle autoriserait ses soixante ou soixante-dix mille Juifs à émigrer en Palestine, mais, une fois encore, les Alliés ne donnèrent pas suite à ce projet.

Peu de temps après, le ministère allemand des Affaires étrangères proposa d’échanger 5 000 enfants juifs «slaves» contre les Allemands détenus sur le territoire britannique. Cette offre fut refusée par le gouvernement de Londres qui prétendit que cet accord était impossible puisque les enfants n’avaient pas la nationalité britannique.

La proposition de juillet 1943 du dictateur fasciste roumain Antonescu de vendre soixante ou soixante-dix mille Juifs aux Alliés pour la somme de 170 000 dollars fut accueillie avec la même mauvaise volonté. Le département d’État américain mit huit mois pour autoriser les organisations juives à déposer les fonds promis dans des banques suisses, mais comme, entre-temps, le ministère britannique des Affaires étrangères et le ministère de l’Economie de guerre s’étaient opposés à cette démarche, en invoquant la «difficulté d’abriter un nombre considérable de Juifs [17]», rien ne fut jamais fait.

De même, lorsque l’amiral Horthy, chef de l’État fasciste hongrois, annonça que, avec l’accord des autorités du Reich, il autoriserait la sortie de tous les Juifs détenteurs d’un visa d’autres pays, soit un total de 17 000 à 20 000 personnes, les gouvernements américain et britannique mirent tellement de temps à répondre qu’entre-temps l’armée allemande occupa le pays et que, une fois de plus, les démocraties manquèrent une occasion de sauver des vies juives.

Enfin, en avril 1944, alors que l’économie nazie était confrontée à des obstacles insurmontables, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, commissaire du Reich pour le renforcement de la germanité et ministre de l’Intérieur, autrement dit, la personne la plus haut placée dans le régime après Hitler, demanda à un dirigeant sioniste hongrois de présenter une proposition aux puissances alliées occidentales dans laquelle il promettait d’épargner la vie d’un million de Juifs [18] et d’autoriser leur émigration en échange de 10 000 camions devant être utilisés uniquement sur le front oriental ainsi que de vastes quantités de café, de thé, de cacao, de savon et de quelques autres articles. Les Alliés refusèrent le marché et emprisonnèrent même l’intermédiaire pendant quelques mois [19]. Il est clair que la vie des Juifs, et la nécessité de trouver un logement pour un million de réfugiés comptaient moins pour les Alliés que l’objectif d’affaiblir les capacités de transport du Reich. Le politicien et homme d’affaires britannique qui était alors ministre résident au Caire s’exclama, en interrogeant l’émissaire : «Sauver un million de Juifs ! Et qu’en ferons-nous ? Où les mettrons-nous ? [20]».

Plusieurs milliers d’antifascistes étrangers furent enfermés par les gouvernements démocratiques dans des camps de concentration ; les autorités soviétiques déportèrent, arrêtèrent et enfermèrent dans des camps de travail des dizaines de milliers de socialistes et de communistes radicaux ou orthodoxes ; les Juifs qui purent s’échapper ne trouvèrent aucun pays pour les accueillir, ce qui facilita énormément le programme d’extermination nazi. Dans une telle situation, allait-il encore rester quelqu’un après la guerre pour penser à la révolution?

IV

L’épuisement idéologique de la gauche et de l’extrême gauche de l’époque ne peut s’expliquer si l’on oublie le sort des centaines de milliers de «naufragés».

Aussi étrange que cela puisse paraître, après tous les événements évoqués dans les trois articles précédents, il existait encore des gens qui rêvaient de révolution durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale !

En 1946, le journaliste suédois Stig Dagerman rapporta l’opinion d’un communiste allemand qui avait passé de nombreuses années dans le camp de concentration de Buchenwald. «Il pense qu’en avril 1945, le moment était bien choisi et que les conditions étaient favorables à une solution rapide et approfondie de tous les problèmes. Les soldats qui étaient obligés de traverser les frontières en sens inverse n’aimaient pas, voire détestaient, le régime hitlérien et auraient fait n’importe quoi pour régler leurs comptes avec ce régime. Les très nombreux ex-prisonniers des camps de concentration étaient prêts à se venger de leurs bourreaux et, au cours du printemps 1945, plusieurs groupes d’action menèrent de petites guerres civiles locales contre les nazis. Alors, pourquoi cela n’a-t-il pas donné de résultats ? Tout simplement parce que les nations capitalistes occidentales victorieuses ne souhaitaient pas une révolution antinazie. Les groupes révolutionnaires allemands furent isolés par les armées des vainqueurs à un moment où elles auraient dû établir un cordon sanitaire avec leurs canons autour de l’Allemagne et laisser les Allemands régler eux-mêmes leurs comptes avec leur passé. Ils n’ont pas renvoyé chez elles les masses révolutionnaires des camps de concentration toutes en même temps, mais par petits groupes inoffensifs ; les soldats démobilisés avaient été divisés en petits contingents et les groupes de résistants qui avaient commencé la dénazification avant même la fin de la guerre, parfois de façon violente et plutôt moche, furent désarmés par les Alliés [21] […]».

J’ignore, et personne ne peut savoir, si les espoirs de ce vieux communiste étaient réalisables, mais ses déclarations montrent qu’ils étaient réels. Et il ne fait aucun doute que les gouvernements des démocraties et le Politburo soviétique prirent les précautions nécessaires pour annihiler toute veilléité insurrectionnelle [22].

«Il y avait à Berlin des quartiers indomptables qui restèrent communistes, même sous Hitler», dit un personnage d’un roman de Simone Beauvoir, qui nous aide à comprendre les hésitations et les hypocrisies de l’après-guerre. «Pendant la bataille de Berlin, les ouvriers de Köpenick et du quartier rouge de Wedding occupèrent les usines, hissèrent le drapeau rouge et organisèrent des comités. Cela aurait pu être le début d’une grande révolution populaire ; […] les comités étaient prêts à fournir les cadres du nouveau régime. […] Et au lieu de cela, que s’est-il passé ? Les bureaucrates de Moscou sont arrivés, ils ont chassé les comités, détruit la base et installé un appareil d’État, ou plutôt un appareil d’occupation [23]».

Certains ont blâmé les Alliés occidentaux, d’autres la bureaucratie soviétique, mais n’étaient-ils pas tous deux à blâmer ? Pouvons-nous imaginer aujourd’hui la misère et le désespoir de ces amoureux de la liberté qui furent arrêtés par les gouvernements démocratiques, ou de ces partisans communistes qui furent déportés par un gouvernement communiste ? Ils n’avaient aucune base théorique solide sur laquelle s’appuyer, le contenu de leurs manuels et de leurs bréviaires de formation était invalidé par la preuve irréfutable du sort qu’ils subissaient dans leur chair. A quoi pouvaient-ils croire ? Où devaient-ils aller ?

De nombreux historiens évoquent la «fin des idéologies» et la «crise des convictions», le «cynisme» de l’après-guerre, le «consumérisme», la «superficialité» des préoccupations modernes. Pourquoi ces intellectuels ont-ils oublié ces milliers de réfugiés, enfermés par les régimes ennemis des Etats qu’ils avaient fuis ? Quand Arthur Koestler affirme que «ces cent cinquante hommes qui peuplaient la “caserne des lépreux” étaient ce qu’il restait des Brigades internationales – ils avaient autrefois incarné la fierté du mouvement révolutionnaire européen, l’avant-garde de la gauche», il définit le destin de toute une génération. Telles furent les principales causes du nihilisme idéologique après 1945. Abrutir son intellect était une condition de survie psychologique.

Faut-il s’étonner alors que, dans de telles circonstances, de nombreux hommes et femmes de gauche soient devenus conservateurs ou centristes, voire rien du tout ? La théorie selon laquelle le nazisme et le stalinisme ne représentaient rien d’autre que les deux faces d’une même pièce, soutenue par tant d’auteurs – Hannah Arendt étant peut-être la plus perspicace d’entre eux– était fausse, mais quand on se souvient des événéments de cette époque, il est compréhensible que cette théorie ait vu le jour, ait été diffusée et acceptée. Il lui manque cependant son autre moitié, que certains se sont chargés de développer, en prétendant que la démocratie était l’autre face du totalitarisme et que ce labyrinthe était en fait une impasse. Cette théorie était elle aussi erronée, parce que des fissures surgissaient dans les murs qui entouraient ces espaces politiques. Mais pour ces naufragés, ces réfugiés, ces ex-déportés, il ne s’agissait pas de discuter de problèmes théoriques, mais de tenter d’amortir l’impact des chocs qu’avait subis leur propre vie.

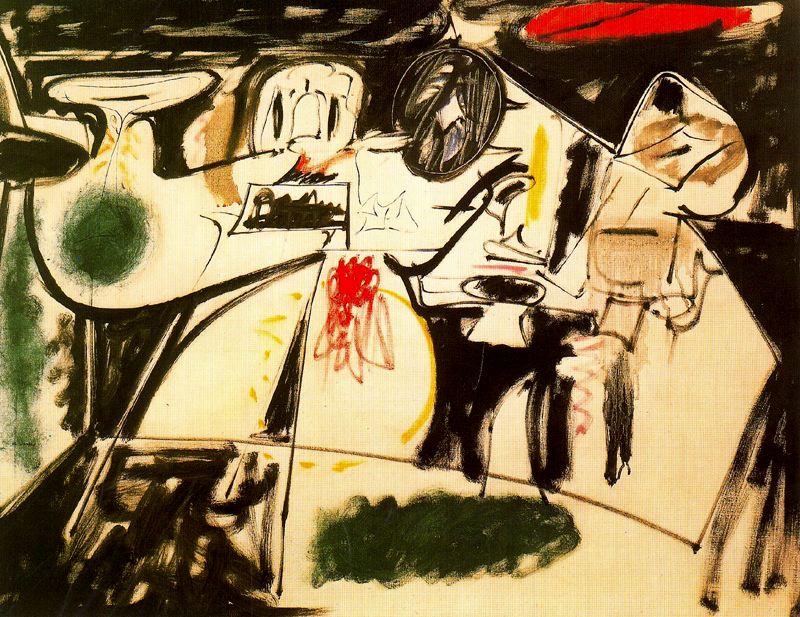

N’accordons donc aucun crédit aux discours illusoires des universitaires. Derrière l’évaluation froide des données et des documents historiques, nous pouvons trouver des images bien plus fortes qui, même si elles ne sont pas explicites, étaient sûrement présentes dans les esprits de beaucoup de protagonistes. Dans la tête de Max Ernst qui couvrit un mur de dessins dans le camp de concentration du Vernet ; des antifascistes polonais et lituaniens qui furent envoyés dans des camps de travail soviétiques ; de Walter Benjamin lorsqu’il mordit la capsule de cyanure que Koestler lui avait donnée ; d’August Creutzburg quand il fut livré aux nazis par les Soviétiques ; et dans la tête de dizaines de milliers de Juifs que certains chefs d’État fascistes et même le chef des SS [24] avaient voulu vendre à des Alliés indifférents. Toutes ces images ont formé des souvenirs qui habitent nos pensées les plus profondes : plus nous essayons de les oublier, plus elles pèsent.

Les utopies ne sont pas mortes après la guerre, elles ont été délibérément et habilement assassinées. L’épuisement idéologique de la gauche et de l’extrême gauche de l’époque ne peut s’expliquer si l’on oublie le sort des centaines de milliers de naufragés. Après, il a fallu tout reconstruire.

On raconte qu’en 1947, lorsque Victor Serge retrouva Natalia Sedova, la veuve de Trotsky, à Mexico, il lui aurait dit : «Nous sommes les deux derniers survivants». Et c’était en effet le cas.

João Bernardo, septembre 2009

[Ces quatre articles sont parus sur le site de Passapalavra en septembre 2009 et ont été traduits du portugais par Y.C. Les citations des ouvrages traduits, ou parus, en français ont été (re)traduites du portugais, elles ne sont donc pas conformes aux éditions françaises, NdT.]

[1] Arthur Koestler Scum of the Earth, Hippocrene, 1991, p. 114 [La lie de la terre, Calmann Lévy, 2013. Citation traduite du portugais, NdT]. Sur la politique du gouvernement britannique à l’égard des immigrés des pays de l’Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, on lira Angus Calder, The Myth of the Blitz, Jonathan Cape, 1991, notamment à partir de la page 110. En tant que tel, le thème de cet article n’a pas intéressé les historiens, et je ne connais qu’un seul livre consacré à la question, celui du journaliste, romancier et essayiste Arthur Koestler.

[2] Cf. Mémoires d’un Révolutionnaire, 1905-1941, inclus dans l’anthologie préparée par Jean Rière et Jil Silberstein : Victor Serge. Mémoires d’un Révolutionnaire et autres Écrits politiques, 1908-1947, Robert Laffont, 2001, page 800 [citation retraduite du portugais, NdT].

[3] Les sarcasmes du Völkischer Beobachter, journal officiel du parti nazi, sont cités dans Koestler, op. cit., page 133.

[4] L’inscription sur la tombe du Vernet est mentionnée dans Arthur Koestler, The Yogi and the Commissar and Other Essays, Collier, 1961, pages 79-80.

[5] Lors de l’audience du 15 décembre 1950 au cours du procès intenté par David Rousset, ancien détenu d’un camp de concentration nazi, contre l’hebdomadaire communiste Les Lettres françaises. Cf. Le Procès des camps de concentration soviétiques, Dominique Wapler, 1951, p. 88. [Citation traduite du portugais, NdT.]

[6] Under Two Dictators, Victor Gollancz, 1949 [Prisonnière de Staline et d’Hitler : déportée en Sibérie, volume I ; Prisonnière de Staline et d’Hitler : déportée à Ravensbrück volume II, Seuil].

[7] Cf. Hermann Weber, La Trasformazione del Comunismo Tedesco. La Stalinizzazione della KPD nella Repubblica di Weimar, Feltrinelli, 1979, p. 256.

[8] Arthur Koestler fut l’un des rares écrivains à s’intéresser au sort des réfugiés politiques de gauche en Europe pendant la guerre, comme en témoigne son livre The Yogi and the Commissar and Other Essays, Collier, 1961, surtout à partir de la page 180.

[9] Hermann Langbein, La Résistance dans les camps de concentration nationaux-socialistes, 1938- 1945, Fayard, 1981, p. 203 note 17. [Citation traduite du portugais, NdT.]

[10] Curieusement, João Bernardo ne mentionne pas du tout le contexte de l’époque, c’est-à-dire l’antisémitisme qui régnait en Union soviétique (qui joua un rôle important durant les procès de Moscou et les grandes purges de 1936-1937), ni les projets de Staline au moment du complot des blouses blanches juste avant sa mort, en 1953. Rien ne permet de penser que Staline ne se serait pas servi des Juifs comme bouc émissaire à un niveau encore plus massif, dans les années 1950, d’autant qu’il fit liquider les dirigeants communistes juifs dans les démocraties populaires au cours de procès bidon en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie, etc. Sur l’antisémitisme en Union soviétique et dans les démocraties populaires, on pourra lire lire l’article de Stan Crooke (http://www.mondialisme.org/spip.php?article2455 ), ainsi que des livres comme ceux de Jean-Jacques Marie, L’antisémitisme en Russie, de Catherine II à Poutine, Tallandier, 2009 ; Laurent Rucker, Staline, Israël et les juifs, PUF, 2001 ; Arkadi Vaksberg, Staline et les juifs, Robert Laffont, 2003 ; et Audrey Kichelewski, Les Survivants. Les Juifs de Pologne depuis la Shoah, Belin, 2018. (NdT).

[11] Il y avait à l’époque non pas des «centaines de milliers» mais environ 9,5 millions de Juifs en Europe et il ne se serait pas agi d’un simple «déplacement» ordinaire (João Bernardo emploie le verbe deslocar en portugais) mais d’une déportation de masse, à des fins… humanitaires. Soucieux, et avec raison, de dénoncer la complicité criminelle des démocraties, l’auteur semble considérer que l’on «déplace» des millions d’hommes et de femmes, comme l’on transporterait les pierres et les poutres d’un château bien entretenu en France vers la propriété d’un riche milliardaire américain pour le reconstruire en Californie. De surcroît, il ne tient pas compte, ici non plus, du contexte des années 1930, c’est-à-dire des effets pluriséculaires de l’antisémitisme en Europe et surtout des mouvements de masse antisémites qui sévissaient entre les deux guerres. Si les gouvernements européens abandonnèrent les Juifs, ce ne fut donc pas pour de simples raisons «techniques» (liées à la «délocalisation» de millions de Juifs) ou financières, mais parce qu’ils partageaient les préjugés antijuifs dominants sur le continent européen, voire en jouaient eux-mêmes pour se maintenir au pouvoir, quitte à s’allier avec les nazis comme le firent les dirigeants du Parti du Centre (le Zentrum) en Allemagne, mais aussi bien d’autres partis de droite dans toute l’Europe (NdT).

[12] En fait dans le centre de tri de déportés d’Izbica, tri précédant l’envoi dans le camp d’extermination de Belzec. Karski a lui-même corrigé cette affirmation dans la dernière édition de ses mémoires (NdT).

[13] Encore une fois, ce refus ne tombait pas du ciel. Les gouvernements ne voulaient pas braquer leurs opinions publiques, largement antisémites, et prêter le flanc à la propagande nazie qui prétendait que les Juifs étaient responsables de la seconde – et même de la première – guerre mondiale. Il leur aurait fallu un énorme courage politique, et surtout ne pas être des gestionnaires convaincus du système capitaliste, pour défendre l’idée que la vie des Juifs devait être sauvée, «quoi qu’il en coûte». Quant aux groupes d’extrême et d’ultragauche, à l’époque, ils ne se distinguèrent nullement par leur souci de lancer des campagnes pour sauver les Juifs. Et la situation n’a d’ailleurs guère changé aujourd’hui. Quel peuple, aujourd’hui, accepterait que son gouvernement envoie des centaines de milliers de soldats, dont une bonne partie d’appelés, pour sauver la vie des Rwandais, des Syriens, des Irakiens ou des Afghans ? Quelle organisation de gauche ou d’extrême gauche mobiliserait aujourd’hui de nouvelles « Brigades internationales » (quoi que l’on pense de ces Brigades) pour sauver ces peuples ? (NdT)

[14] Cité dans I. C. B. Dear et M. R. D. Foot (dir.) The Oxford Companion to the Second World War, Oxford University Press, 1995, p. 864.

[15] La déclaration du journaliste I. F. Stone dans l’hebdomadaire The Nation est citée dans Katrina Vanden Heuvel et Hamilton dos Santos (dir.) O Perigo da Hora. O Século XX nas Páginas do The Nation, Scritta, 1994, page 245.

[16] Cf. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, W. H. Allen, 1961, p. 720 note 19 [La destruction des Juifs d’Europe, 3 volumes, Galimard, Folio Histoire, 2006]. Les lecteurs intéressés par une analyse plus approfondie de ces événements peuvent consulter mon propre livre intitulé Labirintos do Fascismo. Na Encruzilhada da Ordem e da Revolta, Afrontamento, 2003, en particulier à partir de la page 675, disponible en ligne.

[17] Cf. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, W. H. Allen, 1961, p. 721 [La destruction des Juifs d’Europe, 3 volumes, Galimard, Folio Histoire, 2006].

[18] João Bernardo fait ici allusion à la complexe et douteuse «affaire Kastner». Sans entrer dans les détails, rappelons que :

1) à ce moment-là, la plus grande partie des 6 millions de Juifs d’Europe assassinés par les nazis pendant la guerre étaient déjà morts ; 2) il s’agissait donc d’une manœuvre de dernière minute de Himmler pour sauver sa peau, et non celle des Juifs ;

3) il restait déjà moins d’un million de Juifs en vie dans le Reich ; et 4) même s’il l’avait voulu, Himmler était totalement incapable de garantir l’application de cet ignoble marchandage (NdT).

[19] João Bernardo dénonce justement les démocraties, mais il semble raisonner comme si les nazis et les fascistes est- européens (Antonescu, Horthy, etc.) auraient tout tenté, de bonne foi, pour «vendre» les Juifs aux Alliés, et les auraient donc ensuite éliminés, faute d’avoir pu conclure un deal profitable. Il oublie que le projet d’extermination de tous les Juifs, leur éradication totale de la surface de la terre, était un projet que murissait Hitler depuis la parution de Mein Kampf – et même avant comme en témoigne sa correspondance privée. De plus, une fois qu’il eut envahi l’Europe orientale puis l’URSS, Hitler préféra mobiliser ses ressources militaires et logistiques pour réaliser le judéocide plutôt que pour aider ses propres troupes (NdT).

[20] La citation de Lord Moyne, ministre résident au Caire, se trouve dans Henry L. Feingold, Bearing Witness. How America and Its Jews Responded to the Holocaust, Syracuse University Press. 1995, pp. 87-88.

[21] Stig Dagerman, Outono Alemão, Antígona, 1991, pp. 118-119 [Automne allemand, Actes Sud, 2004. Citation traduite du portugais, NdT].

[22] Si on consulte les journaux et les tracts des RKD/CCR parus en 1944/1945.

(http://www.mondialisme.org/spip.php?article1558 ), on constate que ces militants issus du trotskysme, mais très critiques par rapport à ce courant, pensaient eux aussi que la libération de l’Europe verrait éclater un peu partout des révolutions comme après la première guerre mondiale. Ce pronostic, commun à beaucoup de petits groupes d’extrême gauche de l’époque, s’est révélé totalement erroné… et pas seulement à cause de l’intervention des staliniens ou des démocraties (NdT).

[23] Les Mandarins, Gallimard, 1954, p. 251 [Citation retraduite du portugais, NdT].

[24] Quand on connaît le nombre de promesses non tenues et de propositions fantaisistes de Hitler, ou des dirigeants fascistes est-européens cités par João Bernardo, on peut douter que ses propositions auraient été suivies d’effets. Ce qui n’excuse en rien l’apathie criminelle des démocraties occidentales. Mais cela suppose de considérer que le projet génocidaire nazi, pour Hitler et sa garde rapprochée, primait sur leurs autres objectifs politiques, ce que visiblement João Bernardo se refuse à envisager (NdT).