Por João Bernardo

Os marxistas usam correntemente a expressão classe trabalhadora como se ela indicasse uma evidência social ou, nos palcos histriónicos, usam-na como um mantra ou uma evocação mágica, um abre-te sésamo capaz de despertar forças adormecidas e descerrar as portas da História. Mas qual é a realidade empírica a que aquelas duas palavras correspondem?

A dúvida justifica-se porque a possível existência de uma classe trabalhadora tanto remete para o quadro económico como para o campo sociológico.

No quadro económico, a existência dos trabalhadores enquanto classe social resulta logicamente do modelo marxista da exploração de mais-valia, que é colocado no centro de toda a dinâmica capitalista. Em poucas palavras, esse modelo considera que o tempo de trabalho que os trabalhadores são capazes de despender no processo de produção é superior ao tempo de trabalho incorporado nos bens e serviços que os trabalhadores consomem para se formarem e se manterem em vida, física e intelectualmente. Não se trata aqui nem de uma produção ou um consumo de coisas nem de uma desigualdade na distribuição de rendimentos, mas da disparidade de tempos no decurso de um processo temporal. O problema do tempo constitui o núcleo central do modo de produção capitalista, e a mais-valia é o resultado da diferença entre o tempo de trabalho despendido e o tempo de trabalho incorporado.

Em termos marxistas, os trabalhadores definem-se como classe, e como classe explorada, na medida em que são produtores de mais-valia, do mesmo modo que, do outro lado desta clivagem, os capitalistas se definem como exploradores de mais-valia, sendo uns exploradores por direito privado (burguesia), enquanto outros se apropriam colectivamente da mais-valia graças às funções que exercem (gestores). E assim, no estrito quadro económico marxista, não só é inelutável a existência de classes sociais como elas estão interligadas, sem que trabalhadores e capitalistas possam ser concebidos isoladamente.

Mas poderá deduzir-se uma realidade sociológica da classe trabalhadora simplesmente a partir da sua existência económica?

De imediato, por decisivo que seja na vida de alguém o facto de se contar entre os produtores de mais-valia, a sociedade é mais ampla do que a actividade económica e arrasta uma duração histórica muito mais longínqua do que a do capitalismo, o que leva cada pessoa a inserir-se numa multiplicidade de outras relações, não concêntricas e só parcialmente sobreponíveis, condicionando por sua vez a forma como os trabalhadores se entendem e agem enquanto tais. Uma classe social não é uma soma de indivíduos. As pessoas dispersam-se por grupos maiores ou menores, e cada uma delas participa simultaneamente na prática de vários grupos, compartilhando-lhes também comportamentos e ideias. Uma classe social, porém, caracteriza-se por uma homogeneidade que ocorre apenas quando ela constitui um campo prático superior aos dos grupos menores e por isso dita ideias ou, talvez melhor, perspectivas ideológicas que inspiram a todas as outras uma coloração dominante.

A determinação económica de uma classe social funciona em última instância, como se diz em termos estruturalistas, o que significa que não podemos deduzir as formas como essa determinação se exerce concretamente e, portanto, é impossível que a definição económica da classe trabalhadora estabeleça a priori as modalidades da existência empírica dos trabalhadores.

Aliás, a questão é muitíssimo mais delicada, porque começa pela própria forma como se concebe o sistema económico. Desde há quase cinquenta anos que venho a criticar a noção de globalidade capitalista usada por Marx em O Capital, e que eu denomino modelo a uma só empresa. Para Marx, naquela sua obra maior, o capitalismo seria constituído por uma multiplicidade de empresas reciprocamente análogas, de maneira a formar um todo não estruturado em que unidade e identidade se confundissem. Ora, esse modelo propicia a dedução da realidade sociológica directa e exclusivamente a partir do quadro económico, porque se a globalidade do capitalismo fosse idêntica à soma das suas partes, bastaria então ampliar a todos os trabalhadores o que se passa com o grupo de trabalhadores assalariados numa única empresa. Assim, a multiplicação ilimitada da relação entre os trabalhadores de uma empresa e o seu patrão tornaria desnecessária qualquer reflexão propriamente social sobre a classe trabalhadora. Tal como a globalidade do capitalismo se confundiria com a multiplicidade de empresas consideradas similares, também os trabalhadores enquanto classe seriam indistinguíveis da simples soma de grupos de trabalhadores. É precisamente assim que procedem aqueles marxistas para quem as características sociais atribuíveis aos trabalhadores enquanto classe não exigem nenhuma análise específica e se deduzem directamente da sua definição económica genérica.

Porém, eu considero equivocado o modelo a uma só empresa, porque no capitalismo a actividade económica tem como base um conjunto interligado de condições gerais de produção diferentes na forma, nas operações e na finalidade específica, e que se destinam a facilitar ou mesmo permitir o funcionamento de uma infinidade de unidades de produção particulares. Além disso, não só as várias condições gerais de produção diferem reciprocamente, mas a disparidade é maior ainda entre as unidades de produção particulares. Se no modelo a uma só empresa o todo é idêntico a cada uma das partes, na concepção que eu adopto para o sistema capitalista o todo é estruturado em partes distintas.

Nesta perspectiva, a relação económica entre as classes é diferente também da apresentada por Marx, porque proponho um modelo em que a mais-valia é produzida pelo conjunto dos trabalhadores e apropriada pelo conjunto dos capitalistas, que só posteriormente a repartem entre si consoante a forma como se relacionam com as condições gerais de produção e consoante o acesso que têm aos vários níveis de gestão dos processos produtivos. Ora, na produção conjunta de mais-valia os trabalhadores distribuem-se por empresas fundamentalmente desiguais e com processos de laboração distintos, que requerem formas diferentes de organização social do trabalho. Assim como na economia capitalista o todo se estrutura em partes distintas, também a classe trabalhadora, economicamente considerada, se diferencia internamente e estrutura-se de um modo em que a unidade não supõe a identidade. Portanto, se pusermos de lado o modelo a uma só empresa, que tanto iludiu Marx em O Capital, e considerarmos a economia capitalista como uma estrutura muito complexa e diferenciada, então é ilegítimo pressupor que uma definição económica da classe social dispense a sua descrição sociológica. O próprio quadro económico do capitalismo exige uma classe trabalhadora heterogénea.

Nesta perspectiva, a relação económica entre as classes é diferente também da apresentada por Marx, porque proponho um modelo em que a mais-valia é produzida pelo conjunto dos trabalhadores e apropriada pelo conjunto dos capitalistas, que só posteriormente a repartem entre si consoante a forma como se relacionam com as condições gerais de produção e consoante o acesso que têm aos vários níveis de gestão dos processos produtivos. Ora, na produção conjunta de mais-valia os trabalhadores distribuem-se por empresas fundamentalmente desiguais e com processos de laboração distintos, que requerem formas diferentes de organização social do trabalho. Assim como na economia capitalista o todo se estrutura em partes distintas, também a classe trabalhadora, economicamente considerada, se diferencia internamente e estrutura-se de um modo em que a unidade não supõe a identidade. Portanto, se pusermos de lado o modelo a uma só empresa, que tanto iludiu Marx em O Capital, e considerarmos a economia capitalista como uma estrutura muito complexa e diferenciada, então é ilegítimo pressupor que uma definição económica da classe social dispense a sua descrição sociológica. O próprio quadro económico do capitalismo exige uma classe trabalhadora heterogénea.

Talvez imprevistamente para alguns leitores, o principal agente de complexidade social é o facto de o capitalismo não se fundamentar, como sucedeu nos sistemas económicos anteriores, na repressão violenta dos conflitos de classe internos, mas na sua assimilação. É certo que na segunda metade do século XIX ocorreram vastas expedições militares de ocupação de espaços coloniais ou protocoloniais, mas foram conduzidas contra sistemas não capitalistas e tiveram precisamente como objectivo a criação de algumas das condições institucionais necessárias para impor as relações de trabalho capitalistas. No interior do sistema capitalista, porém, os grandes massacres ou têm ocorrido no contexto de guerras, que são confrontos entre nações enquanto entidades pluriclassistas e, portanto, não opõem explorados e exploradores; ou ocorrem em países economicamente retardatários e, por conseguinte, resultam das obstruções ao desenvolvimento económico e não de quaisquer exigências de crescimento da economia.

Quando a violência é empregue contra os trabalhadores no interior dos países economicamente evoluídos, ela destina-se não a liquidar a contestação, mas a canalizá-la para mecanismos institucionais em que possa ser assimilada pacificamente. Os Estados Unidos são um caso exemplar, porque a partir de meados do século XIX os pequenos bandos de pistoleiros que se punham ao serviço dos patrões para perseguir os operários grevistas e proteger os fura-greves começaram a ser substituídos por empresas de segurança, verdadeiras milícias bem organizadas que alugavam os seus serviços durante os conflitos laborais. Mas como os operários reagiam e também eles dispunham de armas, num país onde sempre tem sido fácil adquiri-las, a violência patronal, em vez de impor a acalmia, desencadeava frequentemente uma espiral de confrontos, chegando a preocupar as autoridades. Gerou-se então um duplo processo, que se desenvolveu ao longo do primeiro terço do século XX. Por um lado, as empresas de segurança privadas passaram elas próprias a angariar fura-greves, havendo firmas que mobilizaram milhares deste tipo de operários e se converteram, portanto, numa espécie de sindicatos contra-revolucionários. Ao mesmo tempo, estas firmas inauguraram uma nova área de actividade e infiltraram redes de espionagem no interior das fábricas e minas para identificar e isolar os operários mais combativos. E assim a violência explícita foi paulatinamente substituída pela prevenção. Do lado dos trabalhadores ocorreu um processo paralelo, e as antigas batalhas campais entre grevistas e pistoleiros ao serviço dos patrões deram lugar à organização sindical no interior das empresas. O New Deal, que a administração do presidente Franklin D. Roosevelt implementou a partir de 1933, consagrou este processo e oficializou-o. A hegemonia que as burocracias conciliadoras obtiveram então sobre os sindicatos correspondeu à transformação dos pistoleiros em informadores e espiões. Ficavam criadas as condições para que a contestação dos trabalhadores pudesse ser assimilada sem violências ostensivas.

Com efeito, todas as acções, tanto colectivas como individuais, que procurem lutar contra a exploração visam de imediato dois objectivos: de um lado, reduzir o tempo de trabalho despendido no processo de produção e, do outro lado, aumentar a quantidade de bens que podem consumir-se. Em termos vulgares, trabalhar menos e ganhar mais. Ora, não deve supor-se que o horizonte dos capitalistas se oponha simetricamente ao dos trabalhadores. O chefe de empresa que tiver como objectivo último aumentar indefinidamente o tempo de trabalho dos seus assalariados deparará com um limite inultrapassável, porque é impossível laborar mais de vinte e quatro horas por dia e o ser humano precisa de dormir periodicamente. Por outro lado, os capitalistas não poderão reduzir a zero o consumo dos trabalhadores, porque então eles morreriam de fome e frio. A mais-valia absoluta, que pretende prolongar o horário de trabalho e diminuir os salários, tem limites muito estreitos. São esses mesmos os limites da violência patronal enquanto resposta às reivindicações laborais, impedindo que o capitalismo se fundamente em confrontos violentos.

Para se desenvolver, o capitalismo tem de assimilar os conflitos, recuperá-los e transformá-los assim no seu oposto. É este o processo da mais-valia relativa, que define o progresso no capitalismo.

Se os trabalhadores reivindicam a redução da jornada de trabalho, os capitalistas podem aceitar essa redução, desde que aumentem a intensidade do trabalho, multiplicando o número de operações que devem ser realizadas no interior dos mesmos limites temporais. Mas como também esta via se esgota devido ao cansaço, existe uma alternativa ilimitada, que consiste em melhorar progressivamente as qualificações dos trabalhadores e, portanto, aumentar a complexidade das operações que eles são capazes de efectuar. Se tomarmos como base um dado tipo de trabalho elementar, que classifiquemos como simples, então os trabalhos cada vez mais complexos serão múltiplos crescentes daquele trabalho simples. O que significa que, se o trabalho simples se executar num dado período medido pelo relógio, um trabalho com maior grau de complexidade equivale a uma soma de trabalhos simples sem ser necessário dilatar os limites formais do horário, e afinal a reivindicação da redução da jornada de trabalho foi recuperada de tal modo que o tempo realmente aumentou. Esta é uma das facetas da mais-valia relativa.

Se eu desenhasse aqui um diagrama, representaria um trabalho simples mediante um quadrado plano, com duas dimensões, cujos limites fixos seriam a jornada de trabalho medida pelo relógio. E no interior desse quadrado desenharia o esquema clássico da perspectiva, de modo a figurar uma terceira dimensão, com um ponto de fuga cada vez mais distante, representando a mobilidade da mais-valia relativa no seu contínuo desenvolvimento. A mais-valia relativa como que dilata o tempo, aprofunda-o, e tem sido este o eixo do progresso na sociedade em que vivemos. Eis uma das razões que levam o problema do tempo a situar-se no centro do modo de produção capitalista.

Por outro lado, quando os trabalhadores exigem uma melhoria do salário, o que lhes importa é a quantidade de bens que podem consumir. Ora, os capitalistas facilmente assimilam e recuperam essa reivindicação, que lhes serve até de estímulo para aumentar a produtividade no fabrico dos bens. As palavras significam aqui coisas diferentes, consoante as classes sociais. O que interessa aos trabalhadores é o volume de bens que consomem, mas os capitalistas preocupam-se apenas com o valor desses bens, definido pelo tempo de trabalho que cada um deles incorpora. Os trabalhadores podem julgar que ganharam em termos da quantidade de bens adquiridos, mas os capitalistas sabem que ganharam em termos do tempo de trabalho incorporado nesses bens. Uns falam de volume, os outros falam de valor, e esta discrepância de significados permite o funcionamento da mais-valia relativa. Assim, enquanto a assimilação das reivindicações salariais constitui o incentivo para o acréscimo da produtividade, o aumento das qualificações dos trabalhadores e, portanto, o aumento da complexidade do trabalho constitui a condição para esse acréscimo da produtividade. Esta é mais uma razão que situa o problema do tempo no cerne do modo de produção capitalista.

Em vez de ser um sintoma de desagregação política, como pretenderam os fascistas clássicos, ou de revelar qualquer crise do capitalismo, como pretendem vulgarmente os marxistas, a institucionalização dos conflitos é o motor do dinamismo económico, porque estimula a mais-valia relativa e lhe cria condições operacionais.

Ora, veremos em seguida que o próprio quadro da mais-valia relativa pressupõe a variedade e a diferenciação, o que mais ainda impede que a partir da economia se deduza antecipadamente um perfil social da classe trabalhadora.

Antes de mais, a luta contra a exploração assume uma multiplicidade de formas, desde as acções individuais até às colectivas, desde as dissimuladas até às explícitas, numa variedade ilimitada de combinações. Portanto, se os mecanismos de crescimento económico do capitalismo derivam da assimilação e recuperação dos conflitos, então isto significa que se baseiam numa pluralidade de formas sociais e, mais ainda, suscitam a multiplicação dessas diferenças. Em vez de o quadro económico nos inspirar a noção de uma classe trabalhadora com um perfil social único e bem definido, pelo contrário, o desenvolvimento da mais-valia relativa não nos leva a deduzir qualquer acção prática dos trabalhadores enquanto classe, considerada em conjunto. Mas a situação é ainda mais complexa.

Se a luta contra a exploração é permanente, então são permanentes os ensaios capitalistas de assimilação e recuperação dessas lutas, de um lado procurando instigar uma qualificação cada vez maior dos trabalhadores, que sustente um trabalho cada vez mais complexo e, do outro lado, procurando aumentar a produtividade de modo a multiplicar o volume dos bens ao mesmo tempo que diminui o valor incorporado em cada um deles. E assim, se a mais-valia relativa é activada pela assimilação de conflitos que se apresentam em formas sociais diferentes das anteriores, também cada novo estádio (estágio) atingido na complexidade do trabalho e na produtividade dos processos económicos implica uma remodelação maior ou menor das formas de organização social dos trabalhadores. Por si só, a noção de mais-valia relativa supõe a existência de uma espiral de ciclos nunca repetidos de modo idêntico, em que uma modalidade de produção que numa dada época consubstanciava o progresso é depois relegada para estádios económicos que, por comparação com as modalidades de mais-valia relativa entretanto surgidas, devem considerar-se como novas formas de mais-valia absoluta. E como as modalidades de trabalho, de propriedade e de gestão vão evoluindo de acordo com esses sucessivos ciclos da mais-valia relativa, e ainda como modalidades que antes representavam o progresso acabam confinadas no âmbito da estagnação e trabalhadores que antes eram qualificados se vêem depois marginalizados nas qualificações, resulta uma variedade de comportamentos e formas de pensamento, contrastantes e interligados, que nunca se reproduzem inteiramente e sempre se abrem à novidade e à diferença. Se conjugarmos a noção trotskista de desenvolvimento desigual e combinado com a noção de destruição criativa formulada por Schumpeter, teremos entendido a dinâmica dos ciclos de mais-valia relativa. Na formulação sintética de Zongyuan Zoe Liu, «a perturbação é o verdadeiro motor da inovação» («the real driving force of innovation is disruption», aqui).

Nesta espiral de ciclos de mais-valia relativa, sucedendo-se parcialmente e parcialmente se sobrepondo, é indispensável distinguir técnicas e tecnologia. Trata-se da mesma diferença que existe entre as palavras e a linguagem, e tal como uma palavra pode transitar de uma língua para outra, passando então a obedecer às regras da nova língua em que se inseriu, também uma técnica pode ser retirada do sistema em que se gerou e inserir-se noutro sistema, que lhe dita novas regras. Ora, a tecnologia é o próprio sistema. Assim, os sucessivos ciclos de mais-valia relativa, transformando continuamente os processos produtivos e degradando modalidades anteriores em novas formas de mais-valia absoluta, dão lugar a transposições de técnicas e sobreposições de tecnologias, que aparecem cronologicamente como sucessivos estádios tecnológicos. Deste modo, a diversidade social fica ainda mais acentuada e imprevisível, porque cada tecnologia exige formas específicas de organização dos trabalhadores e de gestão do trabalho, o que aumenta as disparidades entre os trabalhadores e torna cada vez mais complexo o seu inter-relacionamento.

Nesta espiral de ciclos de mais-valia relativa, sucedendo-se parcialmente e parcialmente se sobrepondo, é indispensável distinguir técnicas e tecnologia. Trata-se da mesma diferença que existe entre as palavras e a linguagem, e tal como uma palavra pode transitar de uma língua para outra, passando então a obedecer às regras da nova língua em que se inseriu, também uma técnica pode ser retirada do sistema em que se gerou e inserir-se noutro sistema, que lhe dita novas regras. Ora, a tecnologia é o próprio sistema. Assim, os sucessivos ciclos de mais-valia relativa, transformando continuamente os processos produtivos e degradando modalidades anteriores em novas formas de mais-valia absoluta, dão lugar a transposições de técnicas e sobreposições de tecnologias, que aparecem cronologicamente como sucessivos estádios tecnológicos. Deste modo, a diversidade social fica ainda mais acentuada e imprevisível, porque cada tecnologia exige formas específicas de organização dos trabalhadores e de gestão do trabalho, o que aumenta as disparidades entre os trabalhadores e torna cada vez mais complexo o seu inter-relacionamento.

A própria definição económica da classe trabalhadora, portanto, faz com que seja impossível deduzir as modalidades de existência empírica dos trabalhadores. É certo que também os sistemas económicos pré-capitalistas, sem excepção, se realizaram socialmente mediante uma pluralidade de formas, sucessivas ou simultâneas. Mas esta comparação, como todos os paralelos históricos, tem restrições, porque as economias pré-capitalistas reproduziam-se segundo outras regras. O modo de produção capitalista e as suas relações de trabalho evoluem e transformam-se e diversificam-se consoante ritmos sempre diferentes, de maneira que as condições em que a mais-valia vai sendo produzida alteram-se também, e esta dinâmica impõe a sucessão e a sobreposição de uma multiplicidade de comportamentos, culturas e ideologias. A permanente articulação entre a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta, nas suas imprevistas variedades, determina uma permanente — e crescente — diversidade entre os trabalhadores. Assim, o próprio capitalismo, pela sua definição económica genérica, requer a mobilidade e a diversidade nos planos sociológico e ideológico, o que impede que as classes sociais sejam entendidas por simples dedução a partir do quadro económico.

Concluindo, as classes sociais são plásticas e sempre mutáveis, e a sua realidade empírica não pode inferir-se simplesmente a partir da sua função económica. O modo de produção capitalista, assente na extorsão de mais-valia enquanto forma específica de exploração, e que, aliás, se define por esta forma de exploração, constitui um quadro muitíssimo amplo e durável, capaz de se realizar praticamente mediante uma multiplicidade imprevisível de contextos sociológicos e culturais. Não iremos muito longe se nos reduzirmos a uma generalização abstracta, porque necessitamos de análises empíricas.

Este breve ensaio divide-se numa primeira parte, onde situo as raízes do problema, uma segunda parte, onde dou vários exemplos concretos, uma terceira parte, onde tento explicar alguns porquês e uma quarta parte, que deixará o leitor ainda mais furioso.

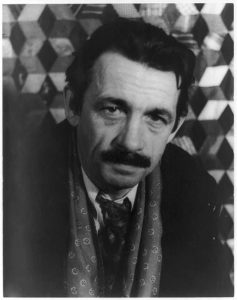

As ilustrações reproduzem obras de Thomas Hart Benton (1889-1975).

As ilustrações reproduzem obras de Thomas Hart Benton (1889-1975).

-> “Esta é mais uma razão que situa o problema do tempo no cerne do modo de produção capitalista.”

Abaixo, mensagem na tela estilhaçada de um telefone celular abandonado ao chão no Largo do Pedregulho, na proximidade da histórica sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro:

《 Por quanto tempo piou o quase indistinguível passarinho? Talvez uma eternidade…

Quanto tempo levou até conseguir vê-lo? Não mais lhe importa…

Por quanto tempo a névoa se imiscuiu na realidade, tornando-a um sonho? Já não se lembra…

Quanto tempo lhe resta? Não mais que o fortuito tempo do pio de um pássaro.

O que é o tempo, senão a perturbadora medida da intensidade como experimentamos a Vida?》

O Modo de Produção não se limita ao âmbito econômico, sendo seu produto, em última instância, aquilo por nós denominado como Realidade.

Seja Kronos ou Kairós, também nossa relação com o Tempo é determinada pelo Modo de Produção.

Antes escravos do relógio, hoje sobrevivemos como hospedeiros dos aparelhos celulares. Através destes parasitas, todo o nosso tempo de vida é apropriado como tempo de trabalho.

Já não pode restar nenhum tempo livre, nenhum ócio. Lazer, emoções e mesmo as experiências de vida e memórias são apropriados como mercadorias a serviço da reprodução ampliada do Capital.

Nunca antes no Capitalismo a classe trabalhadora foi tão grande, tão presente, tão viva, tão oprimida, tão explorada.

Mais um exemplo do “tempo no cerne do modo de produção capitalista.” Portanto: do Tempo como a questão política fundamental.

Bastaria atirar nossos celulares ao chão para um mundo ganharmos? Ainda há tempo para fazê-lo?

Ou seria mais um caso no qual a remoção do parasita mata também o hospedeiro?

Seja como for, a luta anti-capitalista só pode se dar através de outras relações sociais, fundadas na solidariedade comunitária e embriões de um outro mundo e de um outro modo de vida. Assim sendo: de um outro modo de produção.

Já também trazendo em si a possibilidade de uma outra noção do Tempo.

Prezado João Bernardo,

Primeiro, gostaria de dizer que sua obra tem provocado um impacto enorme na minha forma de pensar; sempre aguardo ansiosamente seus novos textos, e é sempre bom lê-los.

Sobre a forma como você trata as técnicas e a tecnologia, de que autores você tira inspiração para tais concepções? Poderia recomendar algumas leituras que confluam com o tratamento que você dá ao tema?

Caro Douglas,

Agradeço-lhe as suas palavras, mas, quanto ao que me pergunta, infelizmente não posso ser-lhe útil. Eu nunca parto do teórico para o concreto, quero dizer, não adopto um modelo de análise para depois verificar se ele se adequa ou não à realidade. A forma como trato as técnicas e a tecnologia resulta de longos estudos empíricos sobre as técnicas no regime senhorial e as transformações que sofreram na passagem para o capitalismo industrial. Esforço-me por que os modelos teóricos sejam, tanto quanto possível, reflexões sobre análises empíricas prévias.