Por João Bernardo

Esta bibliografia segue ao arrepio da preguiça que leva tantos pós-graduandos, ou mesmo acima, a não quererem abandonar a cadeira e o computador para se dirigirem a uma biblioteca onde teriam de consultar — imagine-se só! — livros impressos em papel. Assim, pouco me importa se os títulos que apresento estão ou não digitalizados.

*

Para estudar os gestores deve obrigatoriamente começar-se por Ian Vatslav Makhaisky. Foi ele o primeiro a conceber de maneira sistemática os gestores como classe social específica. Existe uma tradução em português das passagens mais elucidativas da obra de Makhaisky nas págs. 84-170 de Maurício TRAGTENBERG (org.) Marxismo Heterodoxo, São Paulo: Brasiliense, 1981. A mais recente biografia de Makhaisky já é antiga e o livro não é nada de extraordinário, mas apesar disso fica a indicação: Marshall S. SHATZ, Jan Wacław Machajski. A Radical Critic of the Russian Intelligentsia and Socialism, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1989.

É em Saint-Simon que se encontram os prolegómenos do estudo dos gestores. A mesma função que Smith e Ricardo cumprem para a teoria económica cumpre Saint-Simon para a teoria da classe dos gestores. Existe uma edição da obra completa de Saint-Simon, mas é um tanto atabalhoada e sem um bom sistema de notas: Oeuvres de Claude-Henri de Saint-Simon, 6 vols., Paris: Anthropos, 1966. Quando estudei Saint-Simon esta edição era a única existente; não sei se entretanto se teria feito melhor. Apresentei uma síntese de algumas noções de Saint-Simon em João BERNARDO, Democracia Totalitária. Teoria e Prática da Empresa Soberana, São Paulo: Cortez, 2004, págs. 17-39, e mais resumidamente em João BERNARDO, Labirintos do Fascismo, São Paulo: Hedra, 2022, vol. 3, Entre o Nacional e o Social, págs. 46-49.

Para estudar a evolução dos gestores como classe no seu campo de acção, o melhor é estudar a evolução das teorias de administração de empresa. Não faltam livros neste âmbito, aconselho um que tenha as seguintes características: anglo-saxónico, volumoso, com abundantes notas de rodapé e bibliografia. Estudar Alfred Sloan Jr, Elton Mayo e depois os teóricos mais recentes do toyotismo e da qualidade total, bem como do just in time, da terceirização e da institucionalização do trabalho precário é estudar os grandes inovadores e conceptualizadores da gestão.

Na esquerda ou, mais exactamente, na extrema-esquerda, a noção da existência dos gestores enquanto classe social específica e dominante foi gerada na crítica à evolução da União Soviética e ao stalinismo. Como a burguesia havia sido eliminada economicamente ou mesmo aniquilada fisicamente e a propriedade dos meios de produção cabia ao Estado, mas como, apesar disto, as relações sociais de trabalho continuavam inalteradas, os críticos de extrema-esquerda argumentavam com a existência de outra classe capitalista, que aproveitara em seu benefício a revolução russa. Para uns, esta classe seria pós-capitalista, o que definiria o regime soviético como nem capitalista nem comunista; enquanto para outros ela seria capitalista, o que definiria o regime soviético como um capitalismo de Estado. Existe uma excelente resenha bibliográfica destas polémicas: Henri E. MOREL, «As Discussões sobre a Natureza dos Países de Leste (até à Segunda Guerra Mundial): Nota Bibliográfica», em Artur J. Castro Neves (org.) A Natureza da URSS, Porto: Afrontamento, 1977, págs. 229-252.

Na verdade, a questão vinha já dos primeiros anos do regime bolchevista e encontram-se muitas indicações e pistas de pesquisa no segundo volume da conhecida trilogia de Edward Hallett CARR, A History of Soviet Russia. The Bolshevik Revolution, 1917-1923, 3 vols., 1952.

Para uma perspectiva genérica do período da NEP (Nova Política Económica), do começo do stalinismo e da génese destas polémicas, é indispensável ler Anton CILIGA, Au Pays du Mensonge Déconcertant. Dix Ans derrière le Rideau de Fer, Paris: Gallimard e Union Générale d’Éditions (10/18), 1977 [1ª ed.: Au Pays du Grand Mensonge, Paris, 1938. 2ª ed., tiragem restrita: 1950].

Para analisar com mais detalhe aqueles debates convém ler um dos expoentes da concepção dos gestores como classe pós-capitalista: Bruno RIZZI, L’U.R.S.S.: Collectivisme Bureaucratique (La Propriété de Classe), Paris: Champ Libre, 1976 [1ª ed.: La Bureaucratisation du Monde, 1ª Parte, Paris, 1939]. Note-se que esta reedição da obra se limita a um dos volumes, ocultando a adesão de Rizzi ao fascismo, que é o tema do outro volume: Bruno R[IZZI]., Quo Vadis, América? (Est-ce un “New Deal”?), Paris: ed. do autor, 1939. Este segundo volume é muito difícil de encontrar, e analisei-o em João BERNARDO, Labirintos do Fascismo, São Paulo: Hedra, 2022, vol. 2, Uma Política Sem Economia?, págs. 225-233. Também publiquei na revista Historical Materialism, 2007, XV, nº 1, uma resenha crítica do livro de Alessandro ORSINI, L’Eretico della sinistra. Bruno Rizzi élitista democrático, Milão: Franco Angeli, 2004. Esta resenha pode ser lida aqui.

Muitíssimo mais interessante do que Rizzi, na minha opinião, é Lucien Laurat, por exemplo: Lucien LAURAT, L’Économie Soviétique. Sa Dynamique, son Mécanisme, Paris: Valois, 1931; Lucien LAURAT, Économie Dirigée et Socialisation, Paris e Bruxelas: L’Églantine, 1934. Publiquei acerca de Laurat uma série de quatro artigos: João BERNARDO, «Lucien Laurat no País dos Espelhos», Passa Palavra, 2010 e regressei ao tema em João BERNARDO, Labirintos do Fascismo, São Paulo: Hedra, 2022, vol. 2, Uma Política Sem Economia?, págs. 217-223.

Note-se que Trostsky defendeu até ao fim o carácter economicamente socialista da União Soviética, com o argumento de que a estatização da propriedade dos meios de produção seria suficiente para definir o socialismo. Assim, para Trotsky a burocracia stalinista era uma camada social parasitária, mas não uma classe social específica. No exílio Trotsky conduziu incansavelmente uma dupla polémica, à direita contra o stalinismo e à esquerda contra aqueles que consideravam os gestores como a classe dominante soviética. Assim, encontram-se muitas pistas de análise interessantes nas obras de Trotsky desse período, mais nos artigos do que nos livros. Existe uma edição dos artigos de Trotsky escritos entre 1933 e 1940, organizada por George BREITMAN e Evelyn REED e depois por George BREITMAN e Bev SCOTT, publicada em Nova Iorque pela Merit e depois pela Pathfinder de 1969 a 1972.

Uma das figuras que rompeu à esquerda com o trotskismo, considerando os gestores como uma classe social específica e detentora da posição dominante no regime soviético, foi James Burnham. Nesta perspectiva, a sua obra mais importante é The Managerial Revolution, publicada em 1941. Na minha opinião, o lugar de destaque geralmente atribuído a Burnham é injustificado e injusto, pois este autor nada acrescentou ao que a extrema-esquerda, quero dizer, aqueles situados à esquerda de Trotsky, já havia defendido. Mas Burnham era um universitário e adoptou posições de direita durante a Guerra Fria, o que o tornou estimado em muitos meios e assegurou a divulgação dos seus livros.

*

*

Passo agora para outra vertente da teoria da classe dos gestores. Uma das principais figuras nesta vertente foi Walther Rathenau, e não faltam estudos a seu respeito. Rathenau faz lembrar Keynes, porque foi um administrador de empresa, um ensaísta, um político e um amante da arte, e também por ter sido uma das inteligências mais brilhantes da época. Musil inspirou-se em Rathenau para criar um dos personagens de O Homem Sem Qualidades. Rathenau esteve à frente das tentativas de organização da economia e de planificação central prosseguidas pelo estado-maior alemão durante a primeira guerra mundial. Ora, estas experiências influenciaram poderosamente as noções de Lenin acerca da organização económica, como se pode ver em muitas das suas obras de 1917 em diante. Assim, o estudo das concepções de Rathenau ajuda também a compreender a situação soviética.

Mas Rathenau não é a única figura que elucida a vertente tecnocrática da república de Weimar, e encontram-se muitos fios de pesquisa numa excelente antologia: Anton KAES, Martin JAY e Edward DIMENBERG (orgs.) The Weimar Republic Sourcebook, Berkeley, Los Angeles e Londres: University of California Press, 1995. É também indispensável estudar as obras de Siegfried Kracauer sobre a tecnocracia e a burocracia.

Depois, durante o Terceiro Reich, a vertente tecnocrática foi especialmente notória na acção do engenheiro Fritz Todt e do arquitecto Albert Speer, que assumiram altos cargos na hierarquia nazi. É fundamental a leitura das memórias de Speer, traduzidas em várias línguas. Sob este ponto de vista, um dos aspectos mais interessantes, e pouco estudados, é a aliança estabelecida entre Speer e Jean Bichelonne.

Bichelonne era um jovem génio e a figura mais notável de uma constelação de tecnocratas que se puseram ao serviço do regime fascista estabelecido em Vichy. Acerca destes tecnocratas teceram-se histórias delirantes. Dois exemplos: Henry COSTON (org.) Les Technocrates et la Synarchie, Paris: Lectures Françaises, 1962; Olivier DARD, La Synarchie ou le Mythe du Complot Permanent , Paris: Perrin, 1998. Mas, passando para um plano de grande seriedade, encontram-se muitas pontas de pesquisa naquele que é, para mim, o melhor estudo do regime de Vichy: Robert O. PAXTON, La France de Vichy, 1940-1944, Paris: Seuil, 1973 (a edição original é norte-americana: Vichy France. Old Guard and New Order, 1940-1944, 1972). A partir desta obra pode verificar-se a existência de um elo de continuidade entre a tecnocracia que em Vichy adoptou o fascismo e a tecnocracia que, juntando-se a de Gaulle, adoptou a democracia. Bastam aqui dois nomes: Jean Bichelonne numa ponta e, na outra ponta, Jean Monnet, ambos em nome de um europeísmo tecnocrático.

Para compreender estas articulações ideológicas é interessante ler Henri MICHEL, Les Courants de Pensée de la Résistance, Paris: Presses Universitaires de France, 1962. Vemos ali como as concepções tecnocráticas vigentes em Vichy influenciaram alguns dos sectores mais importantes da Resistência, assegurando uma continuidade para além das peripécias históricas. Um dos notáveis elos de ligação foi o economista François Perroux, que exerceu uma grande influência sobre a tecnocracia francesa fascista ou fascizante antes de 1944 como, depois, sobre a tecnocracia do Mercado Comum, assim como sobre a tecnocracia das independências africanas graças aos seus estudos sobre o desenvolvimento económico.

No fascismo italiano, uma das figuras políticas mais significativas da ala tecnocrática foi Giuseppe Bottai. Vale a pena pesquisar o que ele escreveu, nomeadamente as suas memórias: Giuseppe BOTTAI, Vent’Anni e un Giorno, [s. l.]: Garzanti, 1949. Sobre a tecnocracia como elemento de relação entre o fascismo italiano e o New Deal norte-americano é interessante ler: Giuseppe BOTTAI, «Corporate State and N. R. A.», Foreign Affairs, 1934-1935, XIII, nº 4.

Aliás, o estudo do New Deal mostra que a vertente fascista da tecnocracia e a sua vertente democrática puderam estar amalgamadas. Distinguimo-las porque a história as separou noutros países, mas, se nos limitássemos aos Estados Unidos, teríamos razão para as juntar numa entidade única. Sobre o New Deal há um monumento da historiografia, a trilogia que Arthur M. Schlesinger Jr dedicou à época de Franklin Delano Roosevelt, mas que cobre o período de 1919 até 1936. Cito-a numa edição em espanhol: Arthur M. SCHLESINGER JR, La Era de Roosevelt, 3 vols., México: Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, 1968. Encontram-se ali vários elementos de pesquisa muito sólidos sobre o pensamento tecnocrático. Acerca do assunto, um dos autores básicos nos Estados Unidos é Adolf A. Berle Jr, nomeadamente em Power without Property. A New Development in American Political Economy, Nova Iorque: Harcourt, Brace & World, 1959; e é um clássico a obra que ele escreveu juntamente com Gardiner Means, The Modern Corporation and Private Property, Transaction, 1932.

Em Espanha, tanto durante a Segunda República como durante o fascismo, reuniu-se em torno de Ortega y Gasset a tecnocracia modernizadora que veio a fornecer o principal eixo de evolução do franquismo.

Em Portugal, nas décadas de 1960 e 1970, deve atribuir-se um papel central a Adérito Sedas Nunes e à revista Análise Social. Foi essa a grande escola de pensamento e de acção da tecnocracia portuguesa. Mas não caíram do céu e tiveram precursores ao longo do fascismo, nomeadamente o engenheiro Araújo Correia. Em geral, foi em algumas secções da Câmara Corporativa e em torno dos Planos de Fomento que durante o salazarismo se formou a base da tecnocracia portuguesa, hoje dominante. Aliás, é curioso que Franco Nogueira tivesse considerado, e a meu ver com razão, o sistema governativo de Salazar como precursor dos governos tecnocráticos. Escreveu ele: «Salazar abre assim em Portugal a era da tecnocracia» (Franco NOGUEIRA, Salazar, vol. III, Coimbra: Atlântida, pág. 290, sub. orig.).

No Brasil é interessante verificar que os gestores têm garantido a continuidade económica apesar das atribulações da vida política. Se observarmos as presidências de Getúlio Vargas, depois a de Juscelino Kubitschek, depois o regime militar, depois as duas presidências de Fernando Henrique Cardoso e, por fim, as três presidências do PT (Partido dos Trabalhadores), constatamos a solidez de uma camada gestorial subjacente, que tem servido de eixo à economia e dinamizado um movimento ascendente quase ininterrupto. Quando cheguei ao Brasil, em 1984, os principais teóricos brasileiros da tecnoburocracia — uma nomenclatura que corresponde exactamente ao que eu denomino gestores — eram Bresser Pereira e Fernando Prestes Motta. O Fernando morreu prematuramente e o Bresser Pereira, uma das grandes inteligências deste país, deixou de estar politicamente interessado em prosseguir esse rumo de análise. Mas vale a pena ler o que ele escreveu acerca do assunto durante o regime militar: Luiz Carlos BRESSER PEREIRA, A Sociedade Estatal e a Tecnoburocracia, São Paulo: Brasiliense, 1981. Há um estudo interessante: Maria de Lourdes Manzini COVRE, A Fala dos Homens. Análise do Pensamento Tecnocrático, 1964-1981, São Paulo: Brasiliense, 1983. Finalmente, menciono uma tese de doutoramento: Roberto GRÜN, A Revolução dos Gerentes Brasileiros, Campinas: Unicamp, 1990.

*

Com estas pistas e com as indicações que podem encontrar-se nas notas de rodapé relativas às passagens consideradas mais interessantes, creio que há material suficiente para encetar uma pesquisa. Note-se que escrevi encetar, porque poderia acrescentar muitos outros nomes sem que a bibliografia se tornasse exaustiva. Nenhum trabalho termina, uma resposta é sempre um campo de novas dúvidas, e as portas que se fecham para um lado devem abrir para outro paisagens surpreendentes.

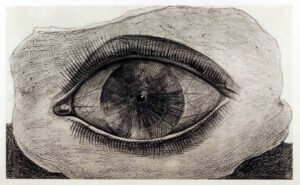

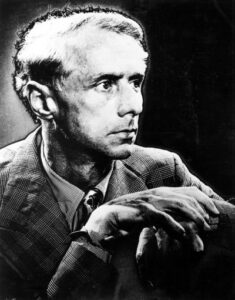

Este artigo está ilustrado com obras de Max Ernst (1891-1976).

Este artigo está ilustrado com obras de Max Ernst (1891-1976).

Libera a biblioteca pra gente, João Bernardo!

Imagine-se só! Ao invés do bar com o orientador e do carnaval com camaradas, livros! Livros impressos! Que baita investimento! Inclusive para não depender de uma tomada e de um computador ligado a uma internet vigiada! Livros em nossas bibliotecas! Vejam só que maluquice, ocupar espaços em nossas pequenas casas com livros! E ocupar já!, ocupar ontem! para também não depender do não estímulo ao espírito crítico das editoras que frequentemente deixam de publicar um ou outro título.

João Bernardo, sinceramente agradecida pelas indicações bibliográficas.