Por David Graeber

Leia a segunda parte do artigo aqui.

Ano: 2012 Notas: Baffler, No. 19 (2012), pp. 66-90

Uma pergunta secreta paira sobre nós, um sentimento de decepção, uma promessa quebrada que nos foi feita quando éramos crianças sobre como o mundo adulto deveria ser. Não me refiro às falsas promessas comuns que sempre são feitas as crianças (sobre como o mundo é justo, ou que aqueles que trabalham duro serão recompensados), mas a uma promessa geracional particular — feita àqueles que eram crianças nos anos cinquenta, sessenta, setenta ou oitenta — que nunca foi articulada como uma promessa, mas sim como um conjunto de suposições sobre como seria o nosso mundo quando adultos. E uma vez que nunca foi totalmente prometida, agora que não se tornou realidade, ficamos confusos: indignados e, ao mesmo tempo, envergonhados com a nossa própria indignação. Para começar, envergonhados por termos sido tão tolos em acreditar nos mais velhos.

Onde, em suma, estão os carros voadores? Onde estão os campos de força, feixes tratores, viagens de teletransporte, trenós antigravitacionais, tricorders, drogas da imortalidade, colônias em Marte e todas as outras maravilhas tecnológicas que qualquer criança que cresceu em meados do século XX presumiu que existiriam agora? Mesmo aquelas invenções que pareciam prestes a surgir — como a clonagem ou a criogenia — acabaram por trair as suas elevadas ambições. O que lhes aconteceu?

Estamos bem informados das maravilhas dos computadores, como se isso fosse uma espécie de compensação inesperada, mas, de fato, nem sequer a computação avançou para o ponto que as pessoas dos anos cinquenta esperavam que já tivéssemos alcançado. Não temos computadores com os quais possamos ter uma conversa interessante, ou robôs que possam passear com nossos cães ou levar nossas roupas para a lavanderia.

Como alguém que tinha oito anos na época do pouso lunar da Apollo, lembro-me de ter calculado que teria trinta e nove anos no ano mágico de 2000 e de me perguntar como seria o mundo. Eu esperava estar vivendo em um mundo repleto de maravilhas? É claro. Todos esperavam. Me sinto enganado agora? Parecia improvável que eu vivesse para ver todas as coisas sobre as quais estava lendo na ficção científica, mas nunca me ocorreu que não veria nenhuma delas.

Na virada do milênio, esperava uma onda de reflexões sobre por que havíamos nos equivocado tanto em relação ao futuro da tecnologia. Em vez disso, quase todas as vozes respeitáveis — tanto de esquerda como de direita — começaram suas reflexões partindo do pressuposto de que vivemos numa nova utopia tecnológica sem precedentes, de um tipo ou de outro.

A maneira mais comum de lidar com a sensação desconfortável de que isso pode não ser assim é ignorá-la, insistir em que todos os progressos que poderiam ter acontecido aconteceram e tratar qualquer outra coisa como bobagem. “Oh, você quer dizer todas essas coisas dos Jetsons?” Me perguntam — como se dissessem que isso era apenas para crianças! Certamente, como adultos, nós entendemos que Os Jetsons oferece um olhar tão preciso para o futuro quanto Os Flintstones oferecem da Idade da Pedra.

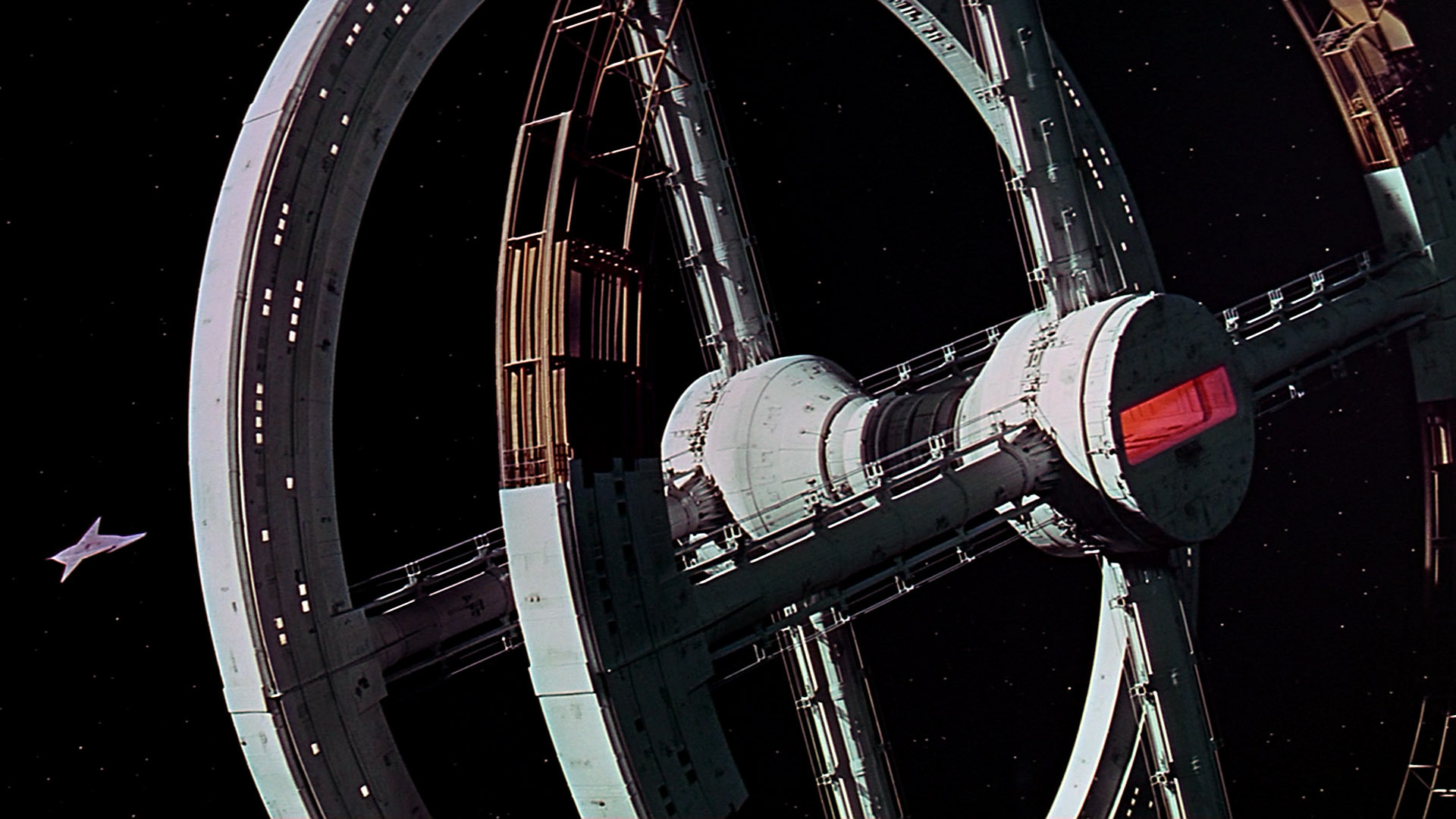

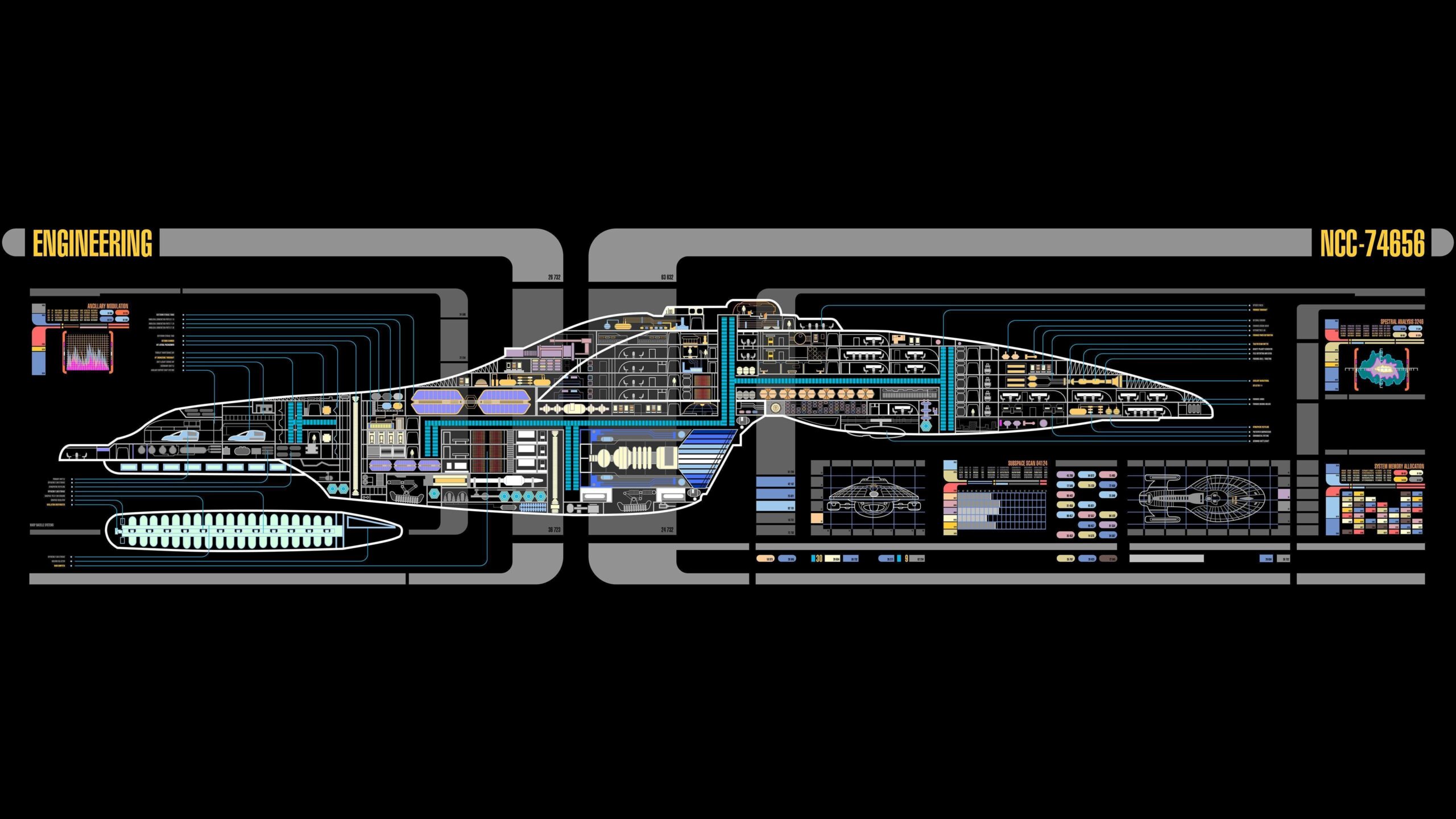

Na verdade, mesmo nos anos setenta e oitenta, fontes sóbrias como a National Geographic e o Smithsonian informavam as crianças sobre estações espaciais iminentes e expedições à Marte. Os criadores de filmes de ficção científica costumavam inventar datas concretas, muitas vezes não mais do que uma geração no futuro, para ambientar suas fantasias futuristas. Em 1968, Stanley Kubrick achou que um público que vai ao cinema acharia perfeitamente natural supor que somente trinta e três anos depois, em 2001, teríamos voos comerciais à lua, estações espaciais semelhantes a cidades e computadores com personalidades humanas mantendo astronautas em animação suspensa enquanto viajavam para Júpiter. A videotelefonia é praticamente a única tecnologia nova desse filme em particular que apareceu — e era tecnicamente possível quando o filme estava sendo exibido. 2001 pode ser visto como uma curiosidade, mas e Star Trek? O universo de Star Trek foi definido nos anos sessenta também, mas o programa continuou sendo revivido, deixando o público de Star Trek Voyager em, digamos, 2005, tentar descobrir o que fazer com o fato de que, segundo a lógica do programa, o mundo deveria estar se recuperando da guerra contra o domínio dos super-homens geneticamente modificados nas Guerras Eugênicas dos anos noventa.

Em 1989, quando os criadores de De Volta para o Futuro II estavam zelosamente colocando carros voadores e hoverboards antigravidade nas mãos de adolescentes comuns no ano de 2015, não estava claro se aquilo era uma previsão ou uma piada.

A jogada comum na ficção científica é permanecer vago sobre as datas, de modo a tornar “o futuro” uma zona de pura fantasia, nada diferente da Terra Média ou Nárnia, ou como Star Wars, “há muito tempo atrás em uma galáxia muito, muito distante”. Como resultado, o nosso futuro da ficção científica não é, na maioria das vezes, um futuro, mais como uma dimensão alternativa, um tempo de sonho, um Outro Lugar tecnológico, existente nos dias que virão, no mesmo sentido que os elfos e os matadores de dragões existiam no passado — outra tela para a exibição de dramas morais e fantasias míticas para os becos sem saída do prazer do consumista.

Poderia a sensibilidade cultural que veio a ser referida como pós-modernismo ser melhor vista como uma meditação prolongada sobre todas as mudanças tecnológicas que nunca aconteceram? A pergunta me surpreendeu quando assisti a um dos filmes recentes de Star Wars. O filme era terrível, mas não pude deixar de me sentir impressionado com a qualidade dos efeitos especiais. Relembrando dos efeitos especiais desajeitados típicos dos filmes de ficção científica dos anos cinquenta, fiquei pensando em como um público dos anos cinquenta ficaria impressionado se soubesse o que poderíamos fazer agora — apenas para perceber: “Na verdade, não. Não ficariam impressionados, ficariam? Eles achavam que já estaríamos fazendo esse tipo de coisas. Não só descobrindo maneiras mais sofisticadas de simulá-las.”

Poderia a sensibilidade cultural que veio a ser referida como pós-modernismo ser melhor vista como uma meditação prolongada sobre todas as mudanças tecnológicas que nunca aconteceram? A pergunta me surpreendeu quando assisti a um dos filmes recentes de Star Wars. O filme era terrível, mas não pude deixar de me sentir impressionado com a qualidade dos efeitos especiais. Relembrando dos efeitos especiais desajeitados típicos dos filmes de ficção científica dos anos cinquenta, fiquei pensando em como um público dos anos cinquenta ficaria impressionado se soubesse o que poderíamos fazer agora — apenas para perceber: “Na verdade, não. Não ficariam impressionados, ficariam? Eles achavam que já estaríamos fazendo esse tipo de coisas. Não só descobrindo maneiras mais sofisticadas de simulá-las.”

Essa última palavra — simular — é a chave. As tecnologias que avançaram desde os anos setenta são principalmente tecnologias médicas ou tecnologias da informação — na maioria, tecnologias de simulação. São tecnologias do que Jean Baudrillard e Umberto Eco chamaram de “hiper-real”, a capacidade de fazer imitações mais realistas do que os originais. A sensibilidade pós-moderna, a sensação de que de alguma forma havíamos entrado num novo período histórico sem precedentes em que compreendemos não haver nada de novo; que grandes narrativas históricas de progresso e libertação não tinham sentido; que tudo agora era simulação, repetição irônica, fragmentação e pastiche — tudo isso faz sentido num ambiente tecnológico em que os únicos avanços foram aqueles que facilitaram a criação, transferência e reorganização de projeções virtuais de coisas que já existiam, ou, como percebemos, nunca passariam a existir. É certo que, se estivéssemos de férias em cúpulas geodésicas em Marte ou carregando por aí usinas de fusão nuclear de bolso, ou dispositivos telecinéticos de leitura da mente, ninguém jamais falaria assim. O momento pós-moderno foi uma maneira desesperada de tomar o que de outra forma só poderia ser sentido como uma amarga decepção e vesti-lo como algo transformador, excitante e novo.

Nas primeiras formulações, que saíram em sua maioria da tradição marxista, muito desse contexto tecnológico foi reconhecido. O livro “Pós-Modernismo, ou a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio”, de Fredric Jameson, propôs o termo “pós-modernismo” para se referir à lógica cultural apropriada a uma nova fase tecnológica do capitalismo, anunciada pelo economista marxista Ernest Mandel já em 1972. Mandel argumentou que a humanidade estava à beira de uma “terceira revolução tecnológica”, tão profunda quanto a Revolução da Agricultura ou a Revolução Industrial, na qual os computadores, robôs, novas fontes de energia e novas tecnologias da informação iriam substituir a força de trabalho industrial — o “fim do trabalho”, como logo seria chamado — reduzindo todos nós a designers e técnicos de informática tendo loucas visões do que fábricas cibernéticas iriam produzir.

Os argumentos do fim do trabalho eram populares no final dos anos setenta e início dos oitenta, à medida que os pensadores sociais ponderavam o que aconteceria com a luta popular tradicional liderada pela classe trabalhadora, uma vez que a classe trabalhadora não existisse mais. (A resposta: se transformaria em políticas de identidade.) Jameson se via explorando as formas de consciência e sensibilidades históricas susceptíveis de emergir dessa nova era.

O que aconteceu, em vez disso, é que a difusão das tecnologias da informação e das novas formas de organização dos transportes — a conteinerização do transporte marítimo, por exemplo — permitiram que esses mesmos empregos industriais fossem transferidos para o leste asiático, América Latina e outros países onde a disponibilidade de força de trabalho barata permitia aos fabricantes empregar técnicas de linha de produção muito menos sofisticadas tecnologicamente do que teriam sido obrigados a empregar em seus países de origem.

Do ponto de vista daqueles que viviam na Europa, América do Norte e Japão, os resultados parecem ter saído muito como o previsto. As chaminés das indústrias desapareceram; os empregos passaram a ser divididos entre um estrato inferior de trabalhadores de serviços e um estrato superior sentado em bolhas anti-sépticas brincando com computadores. Mas, por baixo de tudo isso, havia uma consciência desconfortável de que a civilização pós-trabalho era uma gigantesca fraude. Os nossos tênis de alta tecnologia cuidadosamente concebidos não estavam sendo produzidos por ciborgues inteligentes ou nanotecnologia molecular autorreplicante; estavam sendo fabricados no equivalente a máquinas de costura Singer antiquadas, pelas filhas de agricultores mexicanos e indonésios que, como resultado de acordos comerciais patrocinados pela OMC ou NAFTA, haviam sido expulsos das suas terras ancestrais. Era uma consciência culpada que estava por detrás da sensibilidade pós-moderna e da sua celebração do jogo interminável de imagens e superfícies.

Do ponto de vista daqueles que viviam na Europa, América do Norte e Japão, os resultados parecem ter saído muito como o previsto. As chaminés das indústrias desapareceram; os empregos passaram a ser divididos entre um estrato inferior de trabalhadores de serviços e um estrato superior sentado em bolhas anti-sépticas brincando com computadores. Mas, por baixo de tudo isso, havia uma consciência desconfortável de que a civilização pós-trabalho era uma gigantesca fraude. Os nossos tênis de alta tecnologia cuidadosamente concebidos não estavam sendo produzidos por ciborgues inteligentes ou nanotecnologia molecular autorreplicante; estavam sendo fabricados no equivalente a máquinas de costura Singer antiquadas, pelas filhas de agricultores mexicanos e indonésios que, como resultado de acordos comerciais patrocinados pela OMC ou NAFTA, haviam sido expulsos das suas terras ancestrais. Era uma consciência culpada que estava por detrás da sensibilidade pós-moderna e da sua celebração do jogo interminável de imagens e superfícies.

Por que a explosão projetada de crescimento tecnológico que todos esperavam — as bases lunares, as fábricas robóticas — não aconteceu? Existem duas possibilidades. Ou as nossas expectativas sobre o ritmo da mudança tecnológica eram irreais (nesse caso, precisamos saber por que razão tantas pessoas inteligentes acreditavam que não eram) ou as nossas expectativas não eram irreais (nesse caso, precisamos saber o que aconteceu para descarrilar tantas ideias e perspectivas críveis).

A maioria dos analistas sociais escolhe a primeira explicação e traça o problema até à corrida espacial durante a Guerra Fria. Por que, perguntam esses analistas, tanto os Estados Unidos como a União Soviética ficaram tão preocupados com a ideia de viagens espaciais tripuladas? Nunca foi uma forma eficiente de se empenhar na investigação científica. E incentivou ideias irreais de como o futuro da humanidade seria.

Poderia a resposta ser que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética haviam sido, no século anterior, sociedades de pioneiros, uma em expansão através da fronteira ocidental, a outra pela Sibéria? Elas não compartilhavam do compromisso com o mito de um futuro ilimitado e expansivo, da colonização humana de vastos espaços vazios, que ajudou a convencer os líderes de ambas as superpotências de que entraram numa “era espacial” em que se lutava pelo controle do próprio futuro? Todos os tipos de mitos estavam em ação aqui, sem dúvida, mas isso não prova nada sobre a viabilidade do projeto.

Algumas dessas fantasias de ficção científica (neste momento não podemos saber quais) poderiam ter sido criadas. Para as gerações anteriores, muitas fantasias de ficção científica foram criadas. Quem cresceu na virada do século lendo Júlio Verne, H. G. Wells imaginou o mundo, digamos, de 1960, com máquinas voadoras, foguetes, navios, submarinos, rádio e televisão — e foi basicamente isso que eles alcançaram. Se não era irreal em 1900 sonhar com homens que viajavam para a Lua, então por que era irreal nos anos sessenta sonhar com jet-packs e empregadas robôs?

Na verdade, mesmo quando esses sonhos estavam sendo delineados, a base material para a sua realização começava a ser reduzida. Há razões para acreditar que, mesmo nos anos cinquenta e sessenta, o ritmo da inovação tecnológica abrandava em relação ao ritmo inebriante da primeira metade do século. Houve uma última onda nos anos cinquenta, quando os fornos de micro-ondas (1954), a pílula anticoncepcional (1957) e os lasers (1958) apareceram em rápida sucessão. Mas, desde então, os avanços tecnológicos assumiram a forma de novos modos inteligentes de combinar tecnologias existentes (como na corrida espacial) e novos modos de colocar as tecnologias existentes em uso para o consumidor (o exemplo mais famoso é a televisão, inventada em 1926, mas produzida em massa somente após a [segunda] guerra). No entanto, em parte porque a corrida espacial deu a todos a impressão de que avanços notáveis estavam acontecendo, a expectativa popular durante os anos sessenta era de que o ritmo da mudança tecnológica estava acelerando de maneiras aterrorizantes e incontroláveis.

O best-seller de Alvin Toffler, Future Shock, de 1970, argumentou que quase todos os problemas sociais dos anos sessenta podem ser rastreados até o ritmo crescente das mudanças tecnológicas. O fluxo interminável de avanços científicos transformou os fundamentos da existência diária e deixou os estadunidenses sem qualquer ideia clara do que era a vida normal. Bastava pensar na família, onde não apenas a pílula anticoncepcional, mas também a perspectiva de fertilização in vitro, bebês de proveta e doação de esperma e óvulos estavam prestes a tornar obsoleta a ideia da maternidade.

Os seres humanos não estavam psicologicamente preparados para o ritmo da mudança, escreveu Toffler. Ele cunhou um termo para o fenômeno: “impulso acelerativo”. Começou com a Revolução Industrial, mas por volta de 1850, o efeito tornou-se inconfundível. Não só tudo estava mudando à nossa volta, mas a maior parte — o conhecimento humano, o tamanho da população, o crescimento industrial, a utilização de energia — estava mudando exponencialmente. A única solução, argumentou Toffler, era começar a ter algum tipo de controle sobre o processo, criar instituições que avaliassem as tecnologias nascentes e os seus efeitos prováveis, proibir as tecnologias susceptíveis de serem demasiado disruptivas socialmente e orientar o desenvolvimento na direção da harmonia social.

Embora muitas das tendências históricas que Toffler descreve sejam precisas, o livro apareceu quando a maioria dessas tendências exponenciais frearam. Foi por volta de 1970 que o aumento do número de artigos científicos publicados no mundo — um número que duplicava a cada quinze anos desde, aproximadamente, 1685 — começou a se estabilizar. O mesmo aconteceu com os livros e as patentes.

A utilização de aceleração por Toffler foi particularmente lamentável. Durante a maior parte da história humana, a velocidade máxima com que os seres humanos podiam viajar foi de cerca de 25 milhas por hora [aprox. 40 km/h]. Em 1900, havia aumentado para 100 milhas por hora [aprox. 161 quilômetros por hora] e, nos setenta anos seguintes, parecia estar aumentando exponencialmente. Quando Toffler estava escrevendo, em 1970, o recorde de velocidade mais rápida em que qualquer humano havia viajado era de cerca de 25.000 mph [aprox. 40.234 km/h], alcançado pela tripulação da Apollo 10 em 1969, apenas um ano antes. A um ritmo tão exponencial, deve ter parecido razoável supor que, em questão de décadas, a humanidade estaria explorando outros sistemas solares.

Desde 1970, não se registaram novos aumentos. O recorde para o mais rápido que um humano já viajou permanece com a tripulação da Apollo 10. É verdade que o avião comercial Concorde, que voou pela primeira vez em 1969, atingiu uma velocidade máxima de 1.400 mph [aprox. 2.253 km/h]. E o soviético Tupolev Tu-144, que voou primeiro, atingiu uma velocidade ainda mais rápida de 1.553 mph [aprox. 2.499 km/h]. Mas essas velocidades não só não aumentaram, como diminuíram desde o cancelamento do Tupolev Tu-144 e o abandono do Concorde. Nada disso impediu a própria carreira de Toffler. Ele continuou reformulando sua análise para apresentar novos pronunciamentos espetaculares. Em 1980, ele produziu a Terceira Onda, seu argumento retirado da “terceira revolução tecnológica” de Ernest Mandel — exceto que, embora Mandel pensasse que essas mudanças significariam o fim do capitalismo, Toffler presumiu que o capitalismo era eterno. Em 1990, Toffler foi o guru intelectual pessoal do congressista republicano Newt Gingrich, que afirmou que seu “Contrato Com a América” de 1994 foi inspirado, em parte, pelo entendimento de que os Estados Unidos precisavam passar de uma mentalidade antiquada, materialista e industrial para uma nova era da informação, de livre mercado, e da civilização da Terceira Onda.

Há todo o tipo de ironias a esse respeito. Uma das maiores realizações de Toffler foi inspirar o governo a criar um Escritório de Avaliação de Tecnologia (OTA). Um dos primeiros atos de Gingrich ao conquistar o controle da Câmara dos Representantes em 1995 foi retirar verbas da OTA como um exemplo de extravagância inútil do governo. Ainda assim, não há contradição aqui. A essa altura, Toffler já havia desistido de influenciar a política, apelando para o público; ganhava a vida, em grande parte, dando seminários para CEOs e think tanks corporativos. As suas ideias foram privatizadas.

Gingrich gostava de se chamar um “futurologista conservador”. Isso também pode parecer oximorônico; mas, de fato, a própria concepção de futurologia de Toffler nunca foi progressiva. O progresso foi sempre apresentado como um problema que precisava ser resolvido.

Gingrich gostava de se chamar um “futurologista conservador”. Isso também pode parecer oximorônico; mas, de fato, a própria concepção de futurologia de Toffler nunca foi progressiva. O progresso foi sempre apresentado como um problema que precisava ser resolvido.

Toffler pode ser melhor visto como uma versão peso leve do teórico social do século XIX Auguste Comte, que acreditava estar à beira de uma nova era — no seu caso, a Era Industrial — impulsionada pelo progresso inexorável da tecnologia, e que os cataclismos sociais de sua época foram causados pelo sistema social não conseguindo se ajustar. A antiga ordem feudal desenvolvera a teologia católica, uma forma de pensar sobre o lugar do homem no cosmos perfeitamente adequado ao sistema social da época, bem como uma estrutura institucional, a Igreja, que transmitia e aplicava tais ideias de uma forma que poderia dar a todos um sentido de significado e de pertença. A Era Industrial havia desenvolvido o seu próprio sistema de ideias — a ciência — mas os cientistas não haviam conseguido criar nada parecido com a Igreja Católica. Comte concluiu que precisávamos desenvolver uma nova ciência, que ele apelidou de “Sociologia”, e disse que os sociólogos deveriam desempenhar o papel de padres em uma nova religião da sociedade que inspirasse a todos um amor pela ordem, comunidade, disciplina do trabalho e valores familiares. Toffler era menos ambicioso; seus futurologistas não deveriam desempenhar o papel de padres.

Gingrich tinha um segundo guru, um teólogo libertário chamado George Gilder, que era, como Toffler, obcecado por tecnologia e mudança social. De uma forma estranha, Gilder era mais otimista. Abraçando uma versão radical do argumento da Terceira Onda de Mandel, ele insistiu que o que estávamos vendo com o surgimento dos computadores era uma “derrubada da matéria”. A velha sociedade industrial materialista, em que o valor provém do trabalho físico, dava lugar a uma Era da Informação na qual o valor emerge diretamente das mentes dos empresários, tal como o mundo surgira originalmente ex nihilo da mente de Deus, tal como o dinheiro, numa economia adequada ao lado da oferta, emergiu ex nihilo do Federal Reserve direto para as mãos dos capitalistas criadores de valor. As políticas econômicas do lado da oferta, concluiu Gilder, garantiriam que o investimento continuasse a afastar-se dos velhos penduricalhos do governo, como o programa espacial, e se movesse em direção a tecnologias médicas e da informação mais produtivas.

Mas se houvesse uma mudança consciente, ou semiconsciente, do investimento em pesquisa que pudesse levar a melhores foguetes e robôs, em direção a pesquisas que levassem a coisas como impressoras a laser e exames de tomografia computadorizada, isso havia começado bem antes do Future Shock de Toffler (1970) e do Wealth and Poverty de Gilder (1981). O que o sucesso deles demonstra é que as questões que levantaram — que os padrões de desenvolvimento tecnológico existentes levariam a uma convulsão social e que precisávamos orientar o desenvolvimento tecnológico em direções que não desafiassem as estruturas de autoridade existentes — ecoaram nos corredores do poder. Os estadistas e os capitães da indústria já pensavam nessas questões há algum tempo.

Traduzido por Marco Túlio Vieira a partir do original em inglês.

As imagens que ilustram esse artigo são de Star Trek – Voyager, Blade Runner, 2001 – uma Odisséia no Espaço e De Volta Para o Futuro.

Excelente iniciativa, a dessa tradução! Quem sabe se, mais à frente, não aparece uma tradução parcial ou integral de Bullshit jobs…

O “Rumo a uma Teoria Antropológica do Valor” eu traduzi inteiro já. Vou ver se alguma editora anima publicar, mas acho improvável.

Esse texto foi escrito em parceria com o Mark Fisher? Recentemente o Caio Almendra apresentou (no podcast Medo e delírio em Brasília) uma síntese do artigo “Flying cars and broken promises”, atribuindo a autoria aos dois. No entanto, com esse outro título aí eu só encontrei uma música da “Bolivia Newton-John”.

* * *

Não sei como estava o cenário da robotização industrial em 2012, mas nos últimos anos não é uma realidade desprezível: https://ifr.org/wr-industrial-robots/

* * *

Outro dado dissonante em relação ao artigo é o aumento considerável das publicações científicas: https://www.ouvrirlascience.fr/excessive-growth-in-the-number-of-scientific-publications/ e https://www.lemonde.fr/sciences/article/2024/11/12/l-inflation-du-nombre-de-publications-scientifiques-interroge_6389778_1650684.html

Deve ser alguma confusão devido ao texto Comunsimo de Designer, disponível aqui: https://makingandbreaking.org/article/designer-communism/

Tem uma tradução integral do bullshit jobs pra português de Portugal, lançada em 2022 pela edições 70.

Tem algumas traduções parciais na internet, principalmente do prefácio do livro. Lembro de ter ganho um zine com tradução de alguns trechos, mas esse se perdeu nas inúmeras mudanças da vida.

Pablo, se quiser discutir umas traduções estamos aí