Por Luís

Este texto não pretende ser meramente biográfico ou um apanhado de experiências individuais, porém, pelo menos para mim, a partir de um determinado momento da vida, conhecer as palavras é um meio para se autoconhecer — e esse autoconhecimento envolve também o conhecer o outro, o mundo que te cerca e se reconhecer como parte de um todo. Portanto, acredito ser útil trazer um pouco da minha vivência aqui, afinal, sem ela sequer haveria o tal “conteúdo” do texto. Este texto que é, na verdade, não muito mais do que uma forma de sintetizar o que pensei ao longo desse tempo e abrir espaço para a discussão, além de, claro, trazer uma crítica comprometida.

O caminho do autoconhecer pelo saber é satisfatório: o “difícil” — os textos densos, os conceitos, as reflexões e os demais obstáculos desse caminho nebuloso — fica mais leve quando a tarefa faz sentido. Apesar do meu interesse, sempre me senti apartado disso que chamam “conhecimento”. Aliás, não só me sentia como objetivamente estava. Mas, se eu frequentava a escola, como poderia afirmar que estava “objetivamente” apartado?…

Acreditar na Ciência: Por quê?

Bem, nos últimos anos muitos tem falado em “acreditar na ciência”, especialmente na pandemia, tendo em vista as ações do à época presidente do Brasil e de seu grupo de apoiadores, que demonstravam hostilidade em relação à “ciência”. Isso, em um contexto de emergência onde milhões de pessoas temiam pelas suas vidas e a de seus entes queridos, inflamou especialmente os ânimos dos defensores do discurso científico. “Como pode?! Achar que a opinião refuta o estudo, dar menos credibilidade a um especialista do que a alguém que não conhece nada do assunto?”. Mas essa indignação, apesar de legítima, não percebe que o problema não tem necessariamente relação com a inteligência ou com o bom-senso dos indivíduos. Tem a ver, sim, com o privilégio — podemos chamar de privilégio — do contato mais íntimo com o campo científico que, ao que parece, constitui normalidade, via de regra, apenas a partir das frações mais ricas em capital cultural da classe-média urbana. Ora, quando se tem contato com as fontes primárias, com o rigor dos trabalhos, dos dados, métodos, quando se está incluído no mundo da produção de conhecimento, se entende a profundidade dele e reconhece a seriedade do que é verdadeiramente científico, confiar nos seus pares, ainda que de outras áreas, como da biologia, da química ou da medicina — ainda mais em uma situação alarmante e tendo em vista que, entre os agentes que atuam no campo científico, a vacina representa um consenso — é o que se espera. Porém, a relação das escolas públicas brasileiras — onde estão as massas — não é de integração no mundo científico, mas de submissão distante: o “consenso científico” é transmitido como uma informação rasa, ou seja, sem o desenvolvimento e comprovação da veracidade, ou melhor, da probabilidade da veracidade daquilo que está sendo transmitido (como se se soubesse da existência de uma civilização na Mesopotâmia porque Deus disse que existe). Geralmente, em sala de aula, se confia na informação com base na autoridade de quem está transmitindo (“ele é o professor”). Essa autoridade se baseia não na confiança nessa figura como representante do meio científico: os alunos, em sua maioria, não possuem familiaridade alguma com a universidade. Dando um exemplo pessoal, durante o fundamental, a maior parte dos alunos não cogitavam fazer alguma faculdade, muito menos pública — como uma USP ou, do jeito que a gente lia, “U-S-P” — e a ideia que se tinha da universidade era muito mais fruto de especulação imaginativa do que qualquer outra coisa e, claro, o negócio era largar a escola e ir ganhar um dinheiro. A fonte da autoridade de que dispunha professor era a visão que se tinha dele como um grandioso acumulador de informação, assim como os ditos “inteligentes” da sala. Se a função desse profissional é servir ao “currículo escolar”, de que serve a sua qualificação? Talvez por isso, por muito tempo tenha tido pouca importância que parte dos corpos docentes não tivesse formação adequada e hoje não tem importância alguma que alguém formado em educação física “ensine” geografia, por exemplo. Na verdade, talvez fosse mais fácil colocar um palhaço ou animador qualquer para seguir o currículo: assim as crianças poderiam ficar mais interessadas e melhorar os índices de acúmulo de informação, ou “educação”.

A forma como “esclarecidos” se portam também não ajuda, sempre tendendo a alguma espécie de dirigismo para com a classe trabalhadora e apostando no que Paulo Freire chama de “educação bancária” não só em sala de aula, mas até quando pretende atuar politicamente, em suas ações “humanitárias”, como por exemplo naquelas palestras feitas em escolas, onde os setores mais cultos se assentam na sua aura para falarem sobre questões “humanas” com as criancinhas de até 18 anos de idade — todas sentadas e ouvindo passivamente a palavra dos mestres, o que é um dos elementos que constituem essa aura. Os garotos já estão bem acostumados com esse tipo de educação baseada no constrangimento dentro do ambiente doméstico, e, como se vê, essa criação “a pancadas” têm principalmente o efeito de distância: a mãe bate no filho para que ele não faça isso ou aquilo, ele não reflete sobre sua ação, mas se distancia da mãe e toma cuidado para fazer escondido; nisso, muitas vezes, o filho encontra conforto e a autoestima em “guetos” onde encontra o espaço para liberar o que está reprimido, e aí, dizem, é o começo de sua ruína; porém, se pensarmos bem, é somente a sua consumação. Hoje, quem assume o papel da má-influência é a extrema direita: não precisa agregar, “mudar o mundo” objetivamente como promete, mas oferece autoestima e conforto psicológico — e isso já é mais que o suficiente… Bolsonaro é como bandido que surgiu da negligência e destrói tudo pela frente, na sua desastrosa atuação durante a pandemia, sem fazer distinção de classe social (na pandemia, não sempre, é claro…). Emerge como os personagens de “Isso Aqui É Uma Guerra”, do Facção Central, porém dessa vez a simples censura não é o suficiente para livrar a consciência da “madame” em quem eles miram. A música (que, novamente, não faz apologia ao crime e nem serve de apoio a alguém como Bolsonaro) nos lembra que é cômodo achar um único culpado pela tragédia — ainda que este tenha a sua parcela de responsabilidade — sem analisar o contexto social, a totalidade e ver o indivíduo como um sintoma maior do que deu errado na educação e pensar, a partir disso, uma saída. São muitas mãos sujas de sangue, será que elas podem se reconhecer assim e lutar para que menos sangue escorra no futuro? Ou a arrogância e o comodismo falarão mais alto novamente? Bem, talvez não seja arrogância nem comodismo: o racismo e o “racismo de classe” dessas classes pode ter mais a ver com o distanciamento no espaço social e pela sua recusa em ter experiências com as outras classes, se bem que realmente pode ser muito para seus estômagos — e isso não é uma distinção moral.

A forma como “esclarecidos” se portam também não ajuda, sempre tendendo a alguma espécie de dirigismo para com a classe trabalhadora e apostando no que Paulo Freire chama de “educação bancária” não só em sala de aula, mas até quando pretende atuar politicamente, em suas ações “humanitárias”, como por exemplo naquelas palestras feitas em escolas, onde os setores mais cultos se assentam na sua aura para falarem sobre questões “humanas” com as criancinhas de até 18 anos de idade — todas sentadas e ouvindo passivamente a palavra dos mestres, o que é um dos elementos que constituem essa aura. Os garotos já estão bem acostumados com esse tipo de educação baseada no constrangimento dentro do ambiente doméstico, e, como se vê, essa criação “a pancadas” têm principalmente o efeito de distância: a mãe bate no filho para que ele não faça isso ou aquilo, ele não reflete sobre sua ação, mas se distancia da mãe e toma cuidado para fazer escondido; nisso, muitas vezes, o filho encontra conforto e a autoestima em “guetos” onde encontra o espaço para liberar o que está reprimido, e aí, dizem, é o começo de sua ruína; porém, se pensarmos bem, é somente a sua consumação. Hoje, quem assume o papel da má-influência é a extrema direita: não precisa agregar, “mudar o mundo” objetivamente como promete, mas oferece autoestima e conforto psicológico — e isso já é mais que o suficiente… Bolsonaro é como bandido que surgiu da negligência e destrói tudo pela frente, na sua desastrosa atuação durante a pandemia, sem fazer distinção de classe social (na pandemia, não sempre, é claro…). Emerge como os personagens de “Isso Aqui É Uma Guerra”, do Facção Central, porém dessa vez a simples censura não é o suficiente para livrar a consciência da “madame” em quem eles miram. A música (que, novamente, não faz apologia ao crime e nem serve de apoio a alguém como Bolsonaro) nos lembra que é cômodo achar um único culpado pela tragédia — ainda que este tenha a sua parcela de responsabilidade — sem analisar o contexto social, a totalidade e ver o indivíduo como um sintoma maior do que deu errado na educação e pensar, a partir disso, uma saída. São muitas mãos sujas de sangue, será que elas podem se reconhecer assim e lutar para que menos sangue escorra no futuro? Ou a arrogância e o comodismo falarão mais alto novamente? Bem, talvez não seja arrogância nem comodismo: o racismo e o “racismo de classe” dessas classes pode ter mais a ver com o distanciamento no espaço social e pela sua recusa em ter experiências com as outras classes, se bem que realmente pode ser muito para seus estômagos — e isso não é uma distinção moral.

Logo, se a única fonte de “conhecimento” que está à vista de boa parte da classe trabalhadora é a versão que dá A ou B sobre os fatos, tudo vira opinião. Nada diferencia o que um especialista diz do que um canal conspiracionista cria, são somente duas versões e você escolhe a sua verdade. Apelar para que se acredite na ciência sem dar motivos para isso é apelar à fé: ter certeza daquilo que não se vê. Nisso, a versão escolhida provavelmente será a de quem melhor conseguir agradar psicologicamente, jogar o jogo da propaganda, quem tem a “lábia”. E nós sabemos que quem sabe seduzir, hoje, é a extrema-direita.

Segregação Escolar

Desde bastante jovem, fui considerado um “bom aluno”, mas isso não teve o impacto em mim que costumava ter nas outras crianças. Muito porque eu percebia que isso não tinha bem a ver com “inteligência” e, principalmente, com esforço ou mérito. Eu não era esforçado e nem me sentia muito diferente dos meus outros colegas, fazer bem as atividades que me eram propostas era natural, fluía, sem precisar fazer força e, por isso, não entendia bem o motivo dos elogios, dos carinhos que recebia dos adultos: parecia (e era) algo muito desproporcional. Também não é pelo fato de outros colegas terem mais dificuldade ou menos disposição para aquelas tarefas que eram propostas ou até mesmo para o “bom comportamento” em sala de aula que eles mereceriam um tratamento tão ruim e repreensões tão severas. Será que há motivo para gritar tanto com uma criança, chamar de “burro”, “palhaço”, “capeta”…? Havia algo errado aí.

Aos poucos ia conseguindo perceber algumas arbitrariedades, mesmo dentro desse contexto de escola pública municipal ou estadual do interior, onde se pode pensar erroneamente haver uma grande homogeneidade internamente, o que não ocorre. As escolas onde estive separavam as salas de “bons” e “maus” alunos, com base em nota e comportamento, e aos poucos era possível perceber que, para além do critério do comportamento, havia algo a mais implícito — e que era implícito até mesmo para quem fazia essas escolhas, antes que isso pareça um julgamento sobre o caráter dos professores ou demais profissionais da escola; não que eles sejam intocáveis… —, as salas de “bons alunos” geralmente tinham mais crianças brancas, com arranjo familiar mais ou menos estável, uma renda razoável (2 – 5 salários mínimos) ou, em, alguns casos, até consideravelmente acima da média, como no caso de filhos de pequenos/médios empresários. Enquanto isso, as salas dos “maus alunos” tinham mais negros, pessoas com renda, em média, mais baixa, e um arranjo familiar bem menos organizado e mais problemático. Isso se tornou ainda mais escandaloso quando ingressei em um Instituto Federal. A essa altura eu já havia entrado em contato com algumas leituras que me deram uma compreensão melhor do assunto, notavelmente Bourdieu, que estudei muito durante meu primeiro ano. O que eu já esperava era que lidaria com um perfil bastante diferente do que costumava lidar no primeiro ano, e, de fato, havia muito mais brancos, quase todos tinham nomes “estranhos” e um apego ao “nome da família” — aliás, achei interessante conviver com esse pessoal com o sobrenome cheio de consoantes: para eles, a família é uma estrutura, ela compartilha um patrimônio em comum, regras, costumes, um “nome” além das letras… Isso nunca foi assim para mim, meus familiares são só indivíduos aleatórios com quem eu tenho alguma consanguinidade; somos bastardos do Brasil —, ser oriundo de escola particular era algo normal, as cifras eram mais altas nas conversas de corredor, alguns gastavam mais de R$1000 numa noite, pagavam muito mais do que a renda da maior parte das casas no Brasil em diversões… era diferente, enfim.

50% das vagas de lá eram destinadas à ampla concorrência e 50% eram para cotistas — escola pública, renda, raça. Parando para pensar, já é absurdo que aqui, na chamada democracia, a metade das vagas (AC) seja destinada a indivíduos que fazem parte de um recorte que talvez represente não muito mais do que os 20-15% mais privilegiados do país. Quanto às vagas destinadas às cotas, bem… Primeiramente, vários, se não a maioria dos autodeclarados pretos e pardos não eram vistos e nem se consideravam como negros. Na minha turma, no primeiro ano, os negros reprovaram mais que os brancos (uns 40% mais, inclusive), inclusive dois amigos próximos que eu tive ali. Eu já sabia que as coisas iam além daquela velha aparência da preguiça, do descomprometimento e da falta de inteligência, e vê-los sendo moídos pela máquina doeu, doeu muito. Logo nesses tempos o onde fracasso escolar é quase sinônimo de fracasso social.

Indo mais no cerne do problema e deixando, por hora, minha experiência: esse tipo de “ensino” mecânico, alienado, do qual já falei anteriormente, por mais defeituoso que seja, ainda consegue despertar o mínimo de interesse daqueles que possuem alguns dos privilégios de classe necessários para que se obtenha um bom desempenho escolar e, consequentemente, um futuro melhor. Muitos costumam se esquecer, mas, para um bom desenvolvimento escolar, são feitas muitas exigências, explícitas ou não: espera-se que o aluno possua a capacidade de se concentrar nas atividades, maior facilidade em abrir mão dos prazeres mais imediatos para a realização destas e para um comportamento mais calmo e dócil — disposições ascéticas, autocontrole. Para parte dos “pobres remediados”, frações mais ricas em capital cultural das classes médias e acima, essas habilidades parecem naturais, quando tudo isso é adquirido. São disposições e privilégios internalizados com base nas condições de existência de cada um. Não se fala em capital cultural atoa. O capital cultural é um ativo: são disposições como as que citamos anteriormente, conhecimentos, habilidades, e até posses culturais e uma relação específica com elas que são valorizadas socialmente, que geram ganhos materiais e simbólicos. O que se exige na escola, onde se define o futuro daquelas crianças, não são os conhecimentos, as disposições típicas das classes mais despossuídas, são as das frações mais cultas, mais ricas em capital cultural. É o contato com as letras transmitida dentro do ambiente doméstico, o que quase não acontece com os mais pobres, uma educação dada em um contexto de menos urgência, perigo e risco, o que, no Brasil, é um privilégio tanto econômico quanto local, o desenvolvimento de uma linguagem “culta”… Isso é capital, e é capital na medida em que o que as instituições, as empresas e tudo mais que importa na sociedade exige é isso, e isso é arbitrário. São privilégios que dificilmente alguém “de fora” de um círculo específico consegue, que é transmitido como herança, assim como as posses econômicas, que podem estar monopolizadas por uma classe e distanciadas de outra; no caso da escola, é o que Bourdieu chama de arbitrário cultural. Grande parte dessas formulações do francês, como o próprio conceito de capital cultural, veio da necessidade de explicar as desigualdades que se viam também na escola, mesmo em sua aparência de neutralidade, ainda mais onde começava a se pensar em ascender socialmente através do estudo — uma pena que, por conta de tudo isso e do mal-estar que a escola gera, os jovens estejam parando de pensar em uma saída através do estudo e apostar mais em caminhos “baratos”, em promessas de enriquecimento fácil; não é que seja burrice, se nossa vida fosse boa, o escapismo não seria tão vendável: e se é vendável é porque também é lucrativo para alguém…

Indo mais no cerne do problema e deixando, por hora, minha experiência: esse tipo de “ensino” mecânico, alienado, do qual já falei anteriormente, por mais defeituoso que seja, ainda consegue despertar o mínimo de interesse daqueles que possuem alguns dos privilégios de classe necessários para que se obtenha um bom desempenho escolar e, consequentemente, um futuro melhor. Muitos costumam se esquecer, mas, para um bom desenvolvimento escolar, são feitas muitas exigências, explícitas ou não: espera-se que o aluno possua a capacidade de se concentrar nas atividades, maior facilidade em abrir mão dos prazeres mais imediatos para a realização destas e para um comportamento mais calmo e dócil — disposições ascéticas, autocontrole. Para parte dos “pobres remediados”, frações mais ricas em capital cultural das classes médias e acima, essas habilidades parecem naturais, quando tudo isso é adquirido. São disposições e privilégios internalizados com base nas condições de existência de cada um. Não se fala em capital cultural atoa. O capital cultural é um ativo: são disposições como as que citamos anteriormente, conhecimentos, habilidades, e até posses culturais e uma relação específica com elas que são valorizadas socialmente, que geram ganhos materiais e simbólicos. O que se exige na escola, onde se define o futuro daquelas crianças, não são os conhecimentos, as disposições típicas das classes mais despossuídas, são as das frações mais cultas, mais ricas em capital cultural. É o contato com as letras transmitida dentro do ambiente doméstico, o que quase não acontece com os mais pobres, uma educação dada em um contexto de menos urgência, perigo e risco, o que, no Brasil, é um privilégio tanto econômico quanto local, o desenvolvimento de uma linguagem “culta”… Isso é capital, e é capital na medida em que o que as instituições, as empresas e tudo mais que importa na sociedade exige é isso, e isso é arbitrário. São privilégios que dificilmente alguém “de fora” de um círculo específico consegue, que é transmitido como herança, assim como as posses econômicas, que podem estar monopolizadas por uma classe e distanciadas de outra; no caso da escola, é o que Bourdieu chama de arbitrário cultural. Grande parte dessas formulações do francês, como o próprio conceito de capital cultural, veio da necessidade de explicar as desigualdades que se viam também na escola, mesmo em sua aparência de neutralidade, ainda mais onde começava a se pensar em ascender socialmente através do estudo — uma pena que, por conta de tudo isso e do mal-estar que a escola gera, os jovens estejam parando de pensar em uma saída através do estudo e apostar mais em caminhos “baratos”, em promessas de enriquecimento fácil; não é que seja burrice, se nossa vida fosse boa, o escapismo não seria tão vendável: e se é vendável é porque também é lucrativo para alguém…

Assim, na aparência “neutra” da escola, ela não somente contribui para a desigualdade como a legitima, a culpa é sempre direcionada ao indivíduo e assim aparece, tanto para o próprio quanto para seus pares. Em resumo, por mais que a educação se coloque como “neutra”, como aquela que serve a todos sem discriminação, no fundo legitimando um discurso meritocrático que não serve para outra coisa senão para mascarar os privilégios de classe, como, por exemplo, a transmissão do pensamento prospectivo, do autocontrole e de algumas outras habilidades mais específicas relacionadas, por exemplo, à leitura e à escrita e à familiaridade com a tecnologia, que farão com que os alunos das classes mais bem servidas saiam na frente na corrida escolar e cheguem de antemão como “vencedores” na escola, e também dissimula as desvantagens de classe que outros alunos levam de casa, fazendo com que estes já cheguem estigmatizados na escola, sem muitas das disposições exigidas explicitamente ou não pela instituição escolar [ler A Ralé Brasileira, de Jessé Souza]. São os “capetinhas”, os “burros” e os “preguiçosos” que, vítimas de condições degradantes, ou simplesmente de um ambiente que, mesmo com maior ou menor conforto econômico, não tem grande capital cultural — como, ao que parece, ocorre bastante com filhos de pessoas que ascenderam recentemente ou oriundas de ambientes rurais — desenvolvem um habitus que não se adapta bem ao modelo educacional tradicional; estes chegam na escola já vencidos. Essa é a injustiça social que relega ao fracasso um mar de pessoas que, culpabilizadas pelo seu mau desempenho socialmente produzido, adquirirão quiçá o conhecimento necessário para possuírem alguma profissão desvalorizada que exige pouco do “conhecimento” (se é que pode ser assim chamado) mecânico e alienado que se é aprendido na escola, como a matemática básica e a alfabetização. É isso que divide aquelas salas de aulas entre “bons” e “maus” alunos, como fala Bourdieu, em entrevista a Maria Andréa Loyola: “A escola dirá que uma criança é boa em matemática sem ver que há 5 matemáticos em sua árvore genealógica. Ou então diz que é ruim em línguas, sem ver que vem de um meio de imigrantes”: A gramática com a qual a educação fala é a gramática da falsa neutralidade, da superficialidade e da meritocracia, que contamina tanto os docentes quanto os alunos, que identificam os “inteligentes e comportados”, sem identificar que, por trás deles, há, quase sempre, uma razoável educação familiar, boas condições materiais e tudo o que proporciona a produção de um habitus adequado ao sucesso escolar e profissional. Uma provocação útil para se deixar claro que a educação, definitivamente, não é neutra, e, de fato, serve como um aparelho para reproduzir as desigualdades sociais, pode ser exemplificada quando Mariana Mandelli, se baseando em alguns artigos, coloca que “entre as crianças autodeclaradas pretas, 43% já tiveram algum tipo de fracasso escolar – entre as que se dizem brancas, essa taxa é de 27%[dentro da mesma classe social]”. Ora, a partir disto, podemos chegar a duas conclusões: Ou a escola não é neutra, e acaba reproduzindo algumas das desigualdades sociais (como o racismo que, além de uma questão que diz respeito ao preconceito e ao caráter individual, diz respeito também — e principalmente, no caso brasileiro — à classe e à desigualdade), ou a escola é neutra e devemos explicar essa desigualdade entre os pretos e brancos a partir de teorias racistas, à maneira das teorias pseudocientíficas eugenistas do século XIX, o que, claro, não é uma alternativa. Mesmo assim, é difícil convencer os outros quando, pelo mundo todo, se acredita no “livre-arbítrio” e estamos falando, aqui, de bens que são incorporados. Ah, o livre-arbítrio, que nos dá a liberdade e a responsabilidade sobre nossas escolhas: e depois de todos usarem a sua liberdade, as coisas ficam exatamente como já se espera que elas estejam. É muita liberdade para um mundo tão previsível, que pode ser desvelado…

Os defensores irreflexivos da ideologia meritocrática — e na maioria das vezes eles nem sequer percebem que o são, ou pensam se opor a ela — e os grandes canais de mídia que vendem a mesma, adoram recorrer às exceções, dissimulando o fato de serem, obviamente, exceções à regra. Algum determinado indivíduo que, por algum motivo, ascendeu socialmente de uma classe mais despossuída por conta de alguma habilidade excepcional (como se houvesse algum mérito nisso), por meio do estudo intensivo ou por quaisquer outros meios que, inclusive, não são necessários e/ou não exigem o mesmo esforço de pessoas das classes médias e altas para que galguem a mesma posição — sem que isso nunca seja utilizado para desvalorizá-las. As exceções não devem, jamais, servir como “régua” para os demais sujeitos pertencentes à mesma classe de origem, e exigir o mesmo desempenho de um sujeito com base na trajetória excepcional de outro seria digno de ser chamado de cínico não fosse a inconsciência com que atuam os agentes envolvidos nisso — e este texto não se propõe a julgar o caráter destes. É como se passassem a exigir aos alunos da classe média que escrevessem poemas como Carlos Drummond de Andrade ou prosperassem financeiramente como Silvio Santos, apenas porque partiram de condições sociais semelhantes. Curiosamente, esse sadismo dos defensores, conscientes ou inconscientes, da meritocracia, parece ter escolhido os pobres como algoz preferido.

Os Guetos

Mas deixa o destino, deixa o acaso

(Tudo é pra sempre agora)

Já que nada passa mais

E tudo passa rápido

Deixa o passado por hora

(Tudo é pra sempre agora)

Já que cê não vai ficar

E o que vai ser agora

(Tudo é pra sempre agora)

Vai ficar pra sempre

Na memória

(Flash)

(Tudo é pra sempre agora)

Tudo É Pra Sempre Agora; Don L & Luiza de Alexandre

Para além de questões relacionadas aos privilégios de classe que conseguem mais facilmente aparecer nas pesquisas, o fator das experiências traumática pelas quais se pode passar tanto dentro do ambiente doméstico como na “rua” ou com outros familiares, com certeza afetam, também, no desempenho escolar, especialmente os mais graves e, além de boa parte da população ser vulnerável a vários tipos de abuso, eles, muitas vezes, permanecem ocultos, em segredo e não são tratados como devem, pela falta de conhecimento ou acesso aos serviços ou mesmo por outras questões, o que relega casos de estupro, violência doméstica e outros tantos aos guetos, guetos que não são só locais, que se tornam simbólicos, corporais, como se a marginalidade fosse quase um estado de espírito, um jeito de se existir no mundo — e tudo isso também é habitus. “Só quem é de lá sabe o que acontece” … Fato é que a escola poderia, tanto oferecer um outro ponto de vista sobre situações nefastas pelas quais passam os alunos sem que, dentro do lar ou de sua comunidade mais próxima, se tenha qualquer acesso à crítica, o que de fato ocorre, como quando as crianças percebem, através das aulas, estarem sofrendo algum tipo de abuso, principalmente sexual, e reportam esses casos. Criticar não é fácil, menos ainda quando se está preso às regras de um cosmo, quando não se conhece nada fora desse universo em particular: tudo parece dado, até mesmo o incômodo. Um grande serviço que a escola poderia prestar seria o de ser essa abertura, uma porta para que se conheça outras realidades, para a sensibilidade — um antídoto à estereotipia que fez, faz e ainda há de fazer muito mal ao mundo nessa alienação em relação ao outro, nesse não-envolvimento — tanto para docentes e discentes: se bem que não gosto dessa separação, preferiria que houvesse educadores-educandos e educandos-educadores, como propõe Paulo Freire. Claro, não é tudo responsabilidade dos professores, para um bom desenvolvimento disso que está sendo proposto também é necessário que se haja, estrutura, apoio…, é humanamente impossível cuidar, verdadeiramente, de várias turmas, cada uma com mais de 40 alunos, quando se trabalha numa jornada exaustiva para que se consiga ter uma renda minimamente razoável, como é o caso de várias e vários profissionais na escola pública municipal e estadual, em especial quando quase nenhum desses alunos quer estar ali e seu comportamento não costuma ser dos mais adequados, partindo até mesmo para formas explícitas de desrespeito. Porém, acredito que o papel dessa figura é extremamente subestimado e que vários desses problemas também deveriam ser tratados no interior da escola. Um professor que atua com amor pode ser revolucionário, mas dizer isso por si só seria somente uma construção poética vazia como várias que existem por aí: quando se reflete acerca do desrespeito para com o professor em sala de aula e compara o tratamento que este profissional recebe com o que tem outro como um médico, por exemplo, não leva em consideração que, para além da diferença salarial, o médico quase sempre é buscado, o contato com ele costuma ser curto e ter objetivos bem definidos e que são entendidos tanto pelo paciente quanto pelo doutor. No caso dos professores não é assim que funciona: além de nenhuma criança pedir para ir à escola — o que pode também acontecer com o médico —, o tempo que se passa lá é bastante considerável e, além disso, o próprio “ensino” é, além de alienado, como já foi discutido, descontextualizado, ou seja, não se consegue conectar aquilo que está sendo falado em sala de aula ao cotidiano do aluno: uma coisa é chegar, a partir de uma dúvida, de um incômodo com alguma situação vivida por você ou por outro — o que não contraria a ideia do conhecimento ser sinônimo do autoconhecimento, se levarmos em conta que ser é ser com os outros —, em alguma matéria específica, tentar entender a história da escravidão nos últimos 500 anos para se ter uma visão mais aprofundada do fenômeno do racismo no Brasil e no mundo, ou, como eu fiz, na época, ler Bourdieu para entender o porquê da reprodução das desigualdades mesmo dentro de um ambiente escolar que se coloca como neutro. Reivindicar maior qualificação dos professores para que eles consigam fazer essa ponte entre as questões que os educandos colocam e o debate no campo da ciência (porque os educandos não podem, também, contribuir na produção do conhecimento?) e da política é legítimo, mas pensar que o fato do docente ter mestrado ou doutorado por si só quer dizer que ele oferece mais aos alunos é ingenuidade, fazer propaganda de uma instituição de ensino básico sob a narrativa da melhor qualificação dos professores é cínico, oportunista, como a propaganda costuma ser sempre, aliás. Ou, mesmo que não se queira se aprofundar em algo relacionado aos problemas sociais, mas simplesmente fazer, aprender pelo prazer, a escola dificilmente dará espaço para esse desenvolvimento, é mais provável que afaste o indivíduo de uma área na qual, talvez, ele pudesse se engajar. Nada faz sentido, nada aponta para lugar nenhum, tudo é nada e a resposta ao nada é sempre um “não”, que também é uma forma de… nada. A revolta, o mau-comportamento, as agressões são, muito mais que simples desvios de caráter (ainda que possam existir, seria muito útil se a qualificação do professor exigisse, por exemplo, uma formação que compreendesse transtornos psicológicos), respostas de quem tem urgências, preocupações, paranoias, traumas e muito mais na cabeça a um ambiente que o prende, a um silêncio esmagador, é uma tentativa de ter a potência que é continuamente negada, o grito de alguém tanto cultural quanto afetivamente pobre. É compreendendo isso que se percebe a importância de educar com amor, que o educador tem o poder de mudar a vida daquelas pessoas com as quais entra em contato. É preciso abertura, sim; emancipação, sim; e também ternura, porque ela também é uma riqueza.

Outro ponto importante a se salientar nessa dinâmica vertical é que quando se força que crianças e adolescentes tenham como pares, como iguais, e constituam uma convivência quase que somente com pessoas da mesma idade acaba fechando as portas para que os menores tratem e tragam os problemas com que convivem tanto dentro de casa quanto nos limites do muro da escola. O adulto é distante, intocável, misterioso, infalível, e a escola e o ambiente doméstico contribuem para isso continuamente, com o professor também infalível, distante, que se coloca à frente, num espaço (até fisicamente) vertical, como maior, legítimo, autoridade… o efeito disso é constranger, não engajar — algo que a ascensão das igrejas evangélicas, em especial pentecostais e neopentecostais em detrimento do catolicismo revela, pensando na figura do pastor e do padre, porém não irei me deter aqui no momento. Cria-se um ambiente simbólico entre os jovens, quase como um campo, onde se retarda o amadurecimento e a tomada de responsabilidade pelo mundo e pelos outros pois estes se veem em um espaço de disputa por poder simbólico, com troféus que orientados pela desorientação dos jovens em relação às suas próprias fases e mudanças, eles acabam por viver em um mundo que é só deles, no seu próprio cosmos — e esse universo é um dos pais do bullying, com toda certeza —, o que é fruto desse distanciamento e dessa separação forçada com o “mundo adulto”. É preciso conjunto, aproximação, porque a distância é uma das maiores facilitadoras da barbaridade. Encerro com versos que escrevi há um tempo:

Outro ponto importante a se salientar nessa dinâmica vertical é que quando se força que crianças e adolescentes tenham como pares, como iguais, e constituam uma convivência quase que somente com pessoas da mesma idade acaba fechando as portas para que os menores tratem e tragam os problemas com que convivem tanto dentro de casa quanto nos limites do muro da escola. O adulto é distante, intocável, misterioso, infalível, e a escola e o ambiente doméstico contribuem para isso continuamente, com o professor também infalível, distante, que se coloca à frente, num espaço (até fisicamente) vertical, como maior, legítimo, autoridade… o efeito disso é constranger, não engajar — algo que a ascensão das igrejas evangélicas, em especial pentecostais e neopentecostais em detrimento do catolicismo revela, pensando na figura do pastor e do padre, porém não irei me deter aqui no momento. Cria-se um ambiente simbólico entre os jovens, quase como um campo, onde se retarda o amadurecimento e a tomada de responsabilidade pelo mundo e pelos outros pois estes se veem em um espaço de disputa por poder simbólico, com troféus que orientados pela desorientação dos jovens em relação às suas próprias fases e mudanças, eles acabam por viver em um mundo que é só deles, no seu próprio cosmos — e esse universo é um dos pais do bullying, com toda certeza —, o que é fruto desse distanciamento e dessa separação forçada com o “mundo adulto”. É preciso conjunto, aproximação, porque a distância é uma das maiores facilitadoras da barbaridade. Encerro com versos que escrevi há um tempo:

Eu sei de abusos, vícios, dores, dúvidas, depressões e várias e várias mágoas, sequelas, traumas e doenças que integram a vida das pessoas antes dos 18 anos. E como foi que eu soube? Bem, porque eu estava lá, porque era óbvio, porque se sentiam minimamente confortáveis comigo.

MI-NI-MA-MEN-TE. Não necessariamente melhores amigos, parentes…

Mas o que eu poderia fazer por qualquer um deles? Somente aconselhar, acalmar, pedir pra não se matar, não matar alguém, não roubar, não usar drogas…

E às vezes com uma certa vergonha de não dar aquele “SIM” pelo qual ansiavam, o que seus subterfúgios “malignos” os ofereciam a um custo alto, nos tragos e nos gritos, aquela potência sem a qual ninguém vive. E por que sempre a “solução” — solução? — estava nas escondidas?

Por que a Escola não poderia observar que talvez houvesse algo além da suposta “burrice”, da “preguiça” que, eu sabia, eram os sintomas de dores que essas crianças sofriam e não tinham a estrutura pra suportar.? Seria tão fácil de saber, ela, sim, conseguiria fazer algo a respeito.

Mas, tudo que colocou em nós foi medo, como a “educação” que nossos pais nos deram: a pancadas. E nós, naturalmente, fugimos dali. Nós escondemos no “Céu” do Inferno pra não viver o Inferno do “Céu”. Deus e o Diabo se misturam.

E o que eu faço agora?

Vou fazer o céu no escuro, no resto, eu quero criar algo como o redemoinho que surge do monte de nada e deslumbra.

Underground, né?

Porque aqui não te enchem de nada que dê sentido ou dê luz

Só uma vida merda e uma estátua do Menino Jesus

E quando você vê o trem, ou a desgraça que o destino reluz

Precisa de um refúgio, e qualquer conto de fadas, de início, seduz

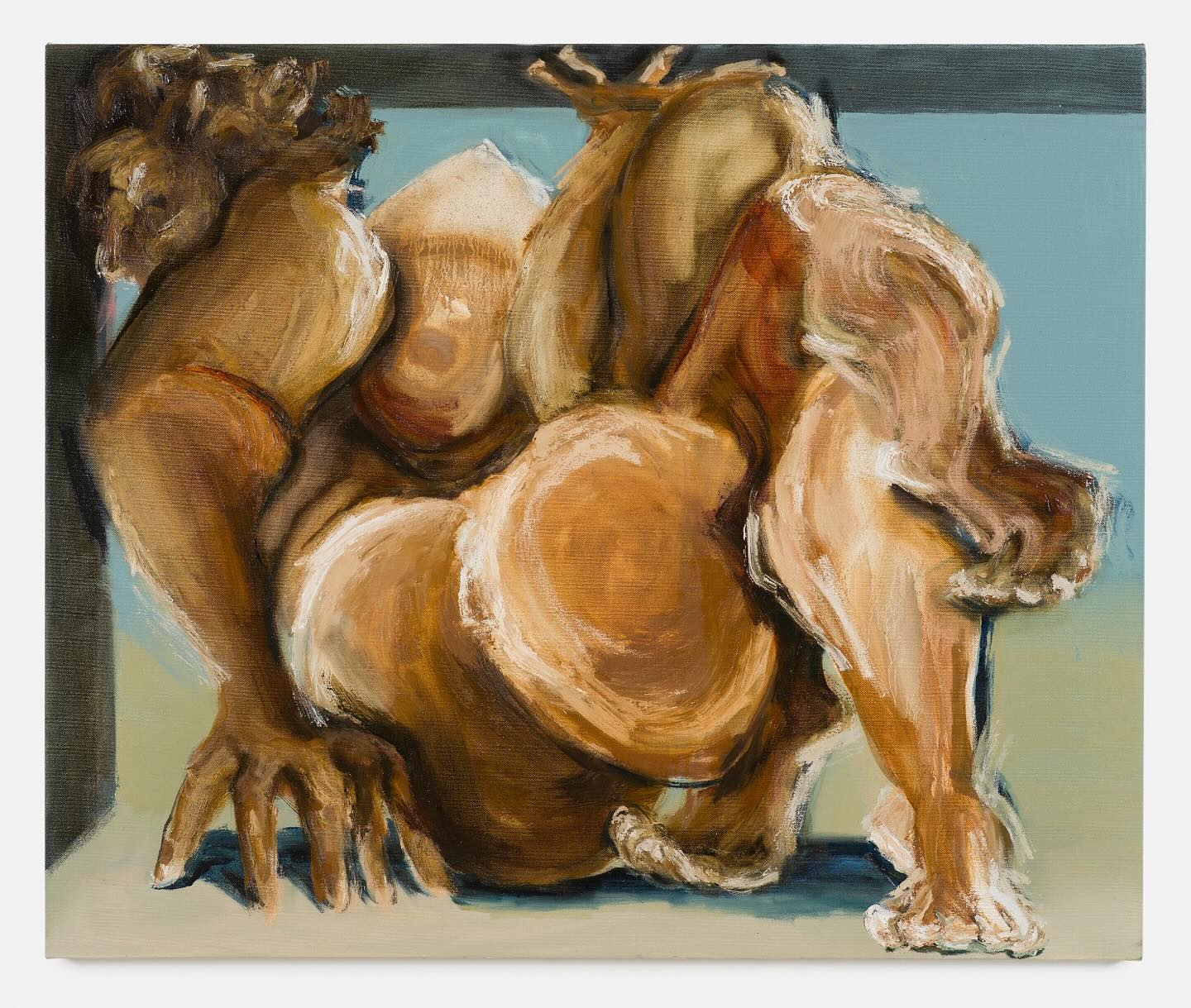

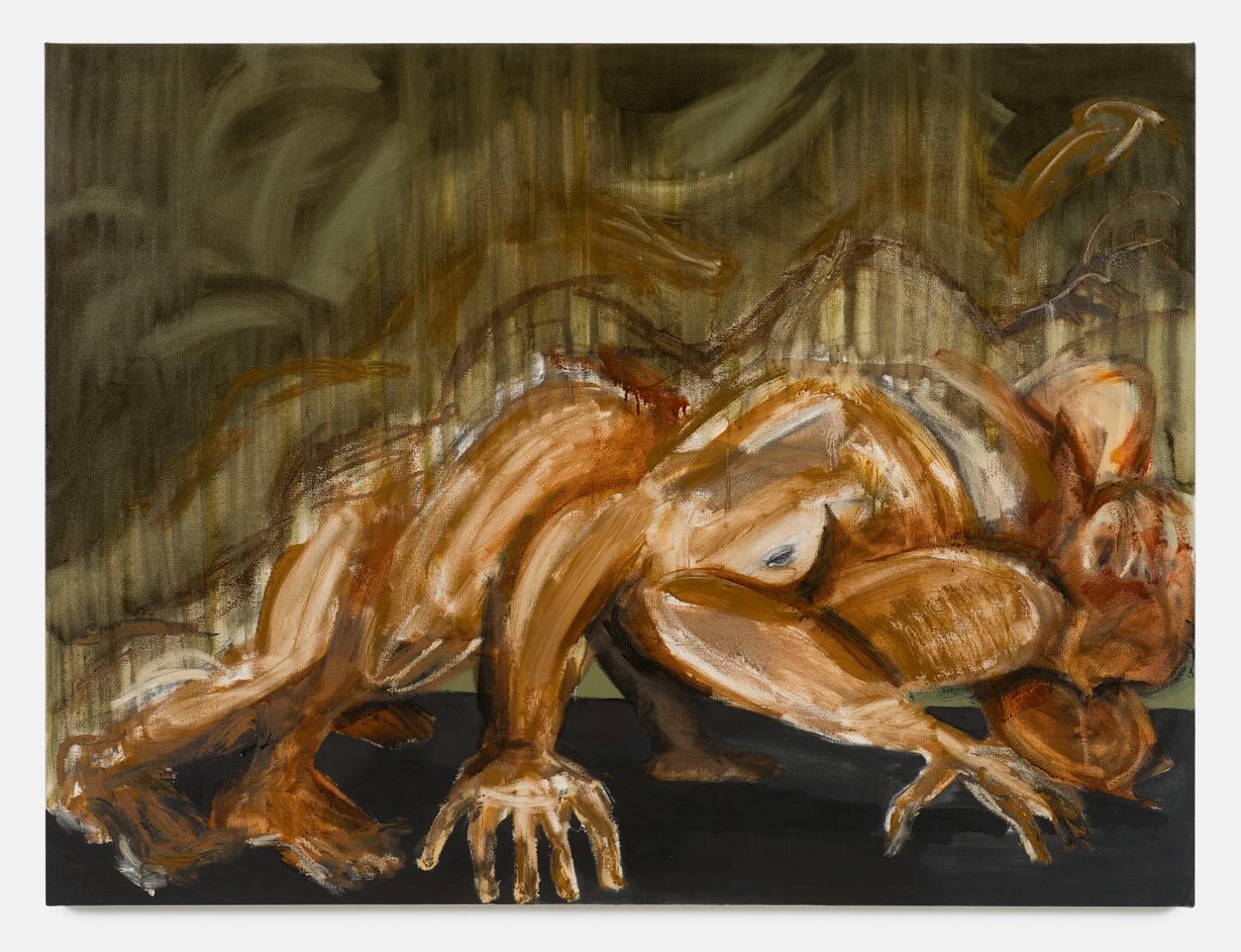

As obras que ilustram este artigo são de Márcia Falcão (1985 — )

“Acreditar na Ciência: Por quê?”

Só “acredita” na Ciência quem cogita duvidar dela. A ciência só é ciência se sempre questionada, se ininterruptamente exposta a novas perguntas, considerações e reconsiderações. A dúvida é o elemento fundante da ciência. Portanto, a ciência não é, não pode ser, um compromisso de fé.

Não questionar é, de certa forma, um conservadorismo, um reacionarismo. Olha só que paradoxo… A “esquerda”, com sua fé na ciência, herança do iluminismo, é conservadora pois não permite questionamentos.

Certa vez fui exposta ao seguinte debate: como funciona um aparelho celular? Se eu não tenho este conhecimento técnico (afinal, sou das artes e de outras humanidades), como poderia responder essa pergunta de forma satisfatória? Fato é que funciona e isso me basta. Tanto faz para mim se um celular funciona porque dentro dele há certos componentes eletrônicos que através de forças invisíveis (gnomos, talvez?) me dão acesso ao Whatsapp. O importante para o meu cotidiano é saber apenas que o celular funciona de tal e tal forma conforme o comando tal e tal dado por mim. Eu posso viver sem saber como funciona um celular, ou um carro ou a tomada de energia da minha casa. A direita sabe lidar melhor (porque para ela tanto faz se as pessoas acreditam que são gnomos, deuses ou cientistas que fazem a roda girar) esse contexto do que a esquerda com seu “acreditar na ciência” (com seus deuses da ciência) (o que me faz lembrar da rinha entre Einstein, cientista, e o esnobado Henri Bergson, filósofo que colocava em dúvida(!) se o tempo matematicamente mensurável, isto é, espacializado, era ou não o tempo real). O que a esquerda pediu (cobrou adesão irrestrita) durante a pandemia não foi diferente do que qualquer igreja exigiria de seus fiéis: FÉ!

O autor fala que a indignação da esquerda foi legítima na época da pandemia. Não foi. Foi cega e estúpida. Foi de uma estupidez similar ao que foi dito pelo polo contrário.

O autor também pretende imputar, se compreendi corretamente neste texto um tanto contraditório e confuso, um recorte de classe à defesa ou não da fé na ciência, pelo acesso de uma determinada classe a produção de conhecimento “VERDADEIRAMENTE”(!!!) científico (como se não fosse papel da ciência questionar tudo aquilo que é verdade, tudo o que até então se convencionou ter como verdade, como se existisse alguma verdade absoluta, como se a ciência pudesse se permitir permanecer para sempre o que sempre foi, isto é, como se a ciência não fosse ciência e sim uma bíblia para sempre imutável, para sempre conservada como sempre foi: universal e irretocável). E também nisto se equivoca por motivos que podemos presumir do que já disse acima: a ignorância não é um privilégio de classe. A ignorância “é o que se espera”: senso comum (inclusive o senso comum de esquerda).

Só um algo mais aqui, para acumular mais uma camada de dúvida quando a ignorância ser ou não um privilégio de classe: Marx nos diverte com frequência ao questionar aqueles que produziam conhecimento sua época. Por exemplo, um tal de DR. Price (o da tabela price, nenhum pobrezinho, portanto): não sei o que lá “sobre tal ilusão se baseia o cálculo dos juros compostos do MAL-AFAMADO dr. Price, que levou o DIVINO Pitt à IDIOTICE de seu fundo de amortização” E “O DIABO QUE CARREGUE ESSES MALDITOS CÁLCULOS ERRADOS”!! “Mas não importa. Comecemos de novo.” Tão espirituoso… Agora imaginemos se ele nutrice esse culto tão irrestrito (um culto de bom tom, eu diria até elegante, aconselhável a todos os orientandos da pós) pelos deuses da ciência, pelos doutores!, imaginemos se ele não se dispusesse a questionar o conhecimento já estabelecidos! Ai ai ai de nós… Ai então, agora então, de nossa academia, morta, nossa academia que nada questiona e nossa esquerda que tudo conserva (inclusive o sistema econômico). E o que se dirá das nossas escolas… Ai!

Eu diria que o problema das escolas é que elas existem para reproduzir a classe trabalhadora do futuro (e não a classe que romperá com o sistema econômico vigente). É simples assim.

E diria mais! As crianças são os seres mais adaptados ao nosso sistema econômico em sua fase atual de exploração, e por isso se prolonga a infância até a fase adulta. E por isso não temos muitos adultos-adultos. Então uma outra forma de tratar do problema das escolas é acusá-las de não colaborar para a formação humanista da classe trabalhadora do futuro. A criança, o ser primitivo que ela é, continua assim sendo em sua fase adulta. A diferença entre a escola oferecida para uma criança de classe média e a escola oferecida para uma criança proveniente das camadas mais exploradas é a seguinte: Enquanto os pais da primeira são obrigados a comprar ao menos dois livros de literatura por semestre (verdade que geralmente livros muito aquém da capacidade etária das respectivas turmas: as escolas exigem muito menos do que a criança pode dar, em outras palavras, a escola limita o desenvolvimento intelectual das crianças, claro, e limita tanto mais ou tanto menos de acordo com a valor das mensalidades), os pais da segunda são recebidos nas reuniões de pais com ameças preventivas relacionadas ao conselho tutelar (se são considerados reféns ou criminosos, quem sabe ambos, ainda não sei dizer) enquanto suas crianças recebem toda sorte de doação não intelectual: chocolate hidrogenado aos montes e brinquedos muitas vezes quebrados (vários provenientes de campanhas filantrópicas promovidas pelos pais de primeira classe). Isso para não falar da formação religiosa imposta aos alunos de segunda classe por uma classe docente majoritariamente evangélica que confunde o papel da escola (pública) com o papel da igreja. Fé e um tanto de culpa, talvez.

Enfim: em defesa do Homescholling! só pra ficar mais polêmico ainda o comentário. Ah não, este site é de esquerda, esqueci. Homescholling é do diabo, não pode. Chô pensamento!

Liv, você discorda falando exatamente o que eu falei no primeiro parágrafo, não entendi… Não só nele, mas acho que você não discorda de nada do que eu disse. Sobre o Homescholling, coloca seu ponto de vista aí pra gente, com certeza agrega a discussão, não vou te xingar nem achar ruim, ok?

Eu realmente não vi em que concordamos com relação ao que foi posto sobre conhecimento científico e fé. Mas ok.

Também não vejo em que concordamos sobre o que esperar do educando. Mas ok também. Pelo tom de desabafo do texto pode ter me escapado.

Conhece a história da Poliana? Poliana não tinha a mãe, só o pai. O pai era um missionário pobre da igreja. Tudo que Poliana tinha vinha do barril de doação das senhoras da sociedade. Poliana queria uma boneca para seu aniversário (ou natal, não me recordo), mas no barril só vieram muletas. O pai de Poliana ensinou então para ela um jogo: o jogo do contente: não importa a situação, podemos sempre pensar em algo que nos deixe contentes. Poliana pensou então que ela poderia ficar contente por ter pernas saudáveis e assim não precisar usar muletas. Ganhar uma muleta ao invés de ganhar uma boneca era então motivo de felicidade!

O problema é que uma muleta é uma muleta, é uma muleta e é uma muleta. A ser que sejamos muito Polianas, não há motivos para ficarmos felizes com mutelas. E não há remédio para muletas a não ser trocar as muletas por algo que satisfaça melhor as nossas necessidades.

Com isso digo que também não concordo com o título, apesar de já ter deixado isso subentendido no comentário anterior, vou esclarecer: não é que a escola AINDA é conservadora. A escola, esta escola, a escola oferecida pelo sistema econômica vigente, sempre foi e sempre será conservadora. E sempre se conservará assim pois seu objetivo é formar a classe trabalhadora do futuro, isto é, renovar de geração em geração a classe trabalhadora num tal estado psíquico de submissão e ignorância sem o qual não se permitiram a posição de explorados. Ah, mas e se colocarmos o nome Paulo Freire do plano pedagógico da escola? Ah, mas e se mudamos essa linha e aquela outra linha da legislação vigente? E se tudo isso acontecer, e as vezes acontece, tudo permanece igual, porque o currículo oculto das escolas é o que sempre foi, apenas com ligeiras alterações, amortecendo aqui, apertando ali, mas nunca com mudanças de impacto, e os agentes que aplicam este currículo oculto são treinamos para serem o que os que vieram antes deles já eram (mesmo que não o saibam, já diria nosso amiguinho vovô Marquinhos).

Agora eu vou te devolver a pergunta antes de entrar na questão do ensino domiciliar. No desabafo do texto algo está realmente claro, a escola que nos é oferecida não é boa o suficiente para garantir a formação de um tipo específico de pessoas. Nisso concordamos. Mas, se não é boa, o que fazer? E não vale respostas Polianísticas. Uma escola projetada pelo Estado Capitalista é burguesa, é burguesa e é burguesa. E jamais será pró-explorados. Pergunto porque ficarmos só no desabafo ou no deleite imaginativo de pensarmos na escola de um futuro que nao está sequer no horizonte é brincadeira de criança. É gostoso, mas inócuo.

Vou então melhorar a pergunta, o que fazer agora? Não amanhã, não quando o tempo histórico for favorável. O que fazer agora para formar os indivíduos fortes e disciplinados que irão construir o tempo histórico favorável (que não são o mesmo tipo de indivíduos que irão desfrutar do tempo histórico favorável)? E que pedagogia é a mais adequada para formar esse tipo de pessoa? Não é nenhuma cirandeira, paulofreiriana ou positiva.

Concorda, é só ler de novo, você interpretou mal algumas palavras e tirou delas que eu estava dizendo o contrário do que eu disse, dá pra trocar um parágrafo meu pelo seu e não muda nada. As críticas que você faz àquela parte do acreditar na ciência são exatamente o que tá no texto.

E, sim, a escola sempre foi e, dentro do que está colocado, muito provavelmente sempre será, principalmente, conservadora. Agora, as coisas não são mecânicas, não acontecem através de engenharia maligna, por mais que às vezes pareça hahaha. Eu tô fazendo uma denúncia de como essa reprodução, que você coloca corretamente, acontece por dentro, e como ela é legitimada, afinal, ela não é assim na sua aparência. Eu acho necessário o esforço que, por exemplo, o Pierre Bourdieu faz para desvelar isso. O texto também é um relato, também é um pouco artístico, eu quis que fosse assim e eu nem considero ele acabado, na verdade. Não acho que eu deveria ficar preso numa fórmula se eu vi e estudei esse processo por dentro, e acho que colocar ele assim e conectar com temas como racismo enriquece o debate, o “contéudo”. É uma crítica. Tomar consciência disso é muito útil para quem quer pensar e quem trabalha com educação não só dentro dos limites da escola, mas fora dele, inclusive no ambiente doméstico, onde muitas vezes se “treina” essa covardia, não-participação, convencionalismo que a escola também ajuda muita a formar, e nisso Paulo Freire ajuda, e bastante, não acho nada “cirandeiro”. Eu quero fazer com que se percebam alguns desses problemas para que se possa subverter, seja não seguindo o currículo, seja pensando em dar outro tipo de educação pros filhos… E as coisas se modificam mesmo dentro da escola, não que ficar esperando por essas “muletas” que você coloca bem vá nos levar muito longe, definitivamente não, o caminho que o texto aponta não é esse. Cada um pode pensar o que quiser, isso, como eu coloquei no início, é muito mais um convite a pensar e a não aceitar o que está colocado do que uma solução, até porque, considerando a minha idade, eu nem tenho como oferecer uma saída pronta ainda haha.

Em resumo, eu não coloquei solução nenhuma, eu fiz uma denúncia, através de um relato e de estudo e, sim, seria fundamental explorar mais dessa relação muito íntima da “educação” com o mercado, mas, no momento, ainda não sentia que podia escrever algo com qualidade o suficiente para tal. Se você, ou qualquer um outro aqui, souber, vai ser muito útil. Se tiver algum ponto pertinente, quiser trazer algo a mais… Enfim, a intenção é essa mesmo, é pensar. Valeu?

E o que eu faço agora? Vou fazer o céu no escuro, no resto, eu quero criar algo como o redemoinho que surge do monte de nada e deslumbra.

Vou então melhorar a pergunta, o que fazer agora? Não amanhã, não quando o tempo histórico for favorável. O que fazer agora para formar os indivíduos fortes e disciplinados que irão construir o tempo histórico favorável (que não são o mesmo tipo de indivíduos que irão desfrutar do tempo histórico favorável)? E que pedagogia é a mais adequada para formar esse tipo de pessoa?

Caso concreto:

Escola na Cidade de Deus sujeita a incursões policiais durante o horário escolar, com a Direção coagindo alunos e professores a, mesmo sob risco de vida, comparecerem às aulas.

Política Social Compensatória:

Atuar única e exclusivamente no amparo material e psico-emocional das vítimas.

Reformismo:

Reivindicar não apenas o fim das incursões policiais durante o horário escolar, como não mais haver qualquer tipo de atuação policial colocando em risco a segurança dos moradores.

Ação Revolucionária:

Incorpora o Reformismo e a Política Compensatória e avança para a auto-organização dos moradores em escolas comunitárias, tendo esta ação como prioridade.

☆ Compreendida como meio e fim, a Autonomia é a forma pela qual se materializa como processo a Revolução no séc. XXI.

Valeu o que seu Luís? rs O português… quando bem empregado… é uma língua muito precisa… é assim que eu respondo aos meus filhos adolescentes.

Engenharia maligna! Uarárá! Entre Foucault, com sua teoria do micropoder, e Bourdieu, fico com o primeiro. Mas entre ambos e qualquer um outro, fico com Marx e suas colocações a respeito das Charaktermaske.

Sobre a pergunta que fiz quanto a qual pedagogia seria a mais adequada para formar um tipo específico de indivíduo, forte e disciplinado o suficiente para uma tarefa monstruosa e pouco promissora, você nos trouxe novamente o Secretário de Educação do Estado de São Paulo, filiado ao PT, Paulo Freire, que para mim também não é tão cirandeiro assim (diferente desse povo da pedagogia Waldorf que já inclusive andou publicando aqui no site), é só mesmo mais um agente do capital. Aconselho ler Fromm e Gramsci (Analise do Homem e Concepção Dialética da História, infelizmente, salvo engano, não por acaso ambos fora de edição, diferente do super lido e recomentado pelos partidos da ordem Paulo Frente), que não escreveram nenhum tratado de pedagogia, mas nos ajudam a pensar em uma para nós.

A crítica pela crítica é o que? Ás vezes, nem sempre, é só masturbação intelectual… Pense nisso.

Sobre o ensino domiciliar, apesar de parecer uma resposta individual, poderia muito bem não ser…

Do ponto de vista individual, confesso que caso fosse legalizado, não exitaria em optar por esta modalidade. Primeiro porque já faço algo semelhante, mas em esquema de contraturno escolar e funciona. É exaustivo porque o número de pupilos não é pequeno (para uma pessoas), mas funciona. Segundo porque a dupla referencia atrapalha muito o projeto pedagógico disruptivo que proponho. Terceiro porque a força de conformação que se impõe em cima de nós é enorme (nosso projeto incomoda), então ajudaria manter um afastamento de quem exerce essa força (o fazem, mesmo que não o saibam), sabendo que não é possível nos cercar completamente (a escola não é a única fonte de força contrária). E quarto, respondendo ao que o senso comum alega, existem convivências e conivências. Pelo visto você gosta do tema do racismo, então vou contar um caso doméstico que ajuda a ilustrar nossa questão a respeito da convivência. Até o final do quinto ano mantemos todos os nossos filhos no ensino público. Para a nossa localidade depois do quinto ano a escola que nos é oferecida fica a mais de uma hora de distância pelo ônibus escolar (o que acaba comendo muito tempo do nosso esquema de contraturno) e além disso tem uma estrutura um tanto quanto inóspita e é grande demais, muitos alunos por turma, muitas turmas por ano. Então, a partir do sexto ano as crianças migram para o ensino privado. Um dos meus filhos, o primeiro a fazer essa transição, foi recebido na escola de brancos com muito estranhamento. O que um menino preto faz ali entre os brancos, certo? Era uma escola especialmente não miscigenada, o que eu, pessoa branca, não percebi ou não dei importância logo de cara. Além de preto, proveniente do ensino publico. O que esperavam do meu filho? Um baixo desempenho escolar e muitos problemas comportamentais. Meu filho teve alguns problemas comportamentais, mas agindo de defesa contra um ambiente hostil (comportamento que valorizamos e estimulamos). E quanto ao desempenho, se saiu como o melhor da turma. Depois do final do primeiro trimestre, meu filho começou a receber bilhetes ofensivos, anônimos, em letra cifrada e adornados com símbolos nazistas. Há convivências e convivências, correto? Este tipo de convivência nós dispensamos. Isso para não falar de outros casos, estes vividos no ensino publico: diversos episódios de sexualização precoce das meninas (alguns inclusive envolvendo dancinhas inapropriadas ensinadas pelas direção da escola) e intimidação sistemática estimulado pelo próprio professor de sala (que era evangélico e me considerava uma satanista só porque eu solicitei que ele não mais começasse as aulas com uma reza). Enfim, novamente, convivências e convivências. Esta é a minha defesa, conforme prometido, do ensino domiciliar visto do ponto de vista individual! Considerando aqui que a possibilidade de optar por esta forma de ensino, caso fosse legalizada, deve ser vista como um privilégio de classe, porque ora demanda tempo, ora dinheiro. Tempo, isto é, a liberação da pessoa que será responsável pela educação escolar. Tempo que pode ser comprado ao se contratar um professor particular. Mas dinheiro não só deste ponto de vista, dinheiro também para fornecer o que o ensino publico garante: material escolar e alimentação. É importante que se diga também que o debate que existe hoje no legislativo garante que seja um privilégio de classe porque uma das exigências do projeto de lei é que os pais tenham ensino superior completo.

Coloquei o tema do ensino domiciliar mais a título de provocação. O que não me impede de defendê-lo mesmo assim. Tanto do ponto de vista individual (porque temos um projeto de futuro), quando do ponto de vista comunitário (porque aqui também pode haver espaço para um projeto de futuro). O afrouxamento das regras do ensino formal pode ser uma via para um ensino comunitário.

De resto, acho que podemos ter boas ideias independe da idade que temos. O jovem camarada do Brecht não se deu muito bem mas tinha ideias muito honestas e abnegadas, apesar de não ter conseguido aplicar elas com estratégia. Acho ingênuo (considerando aqui a tua inegável boa intenção), por isso acionei a chave da pequena Poliana, pensar que é possível “subverter” e, quiça, “não seguir o currículo” dentro do espaço escolar formal. Acho até que é a escolha mais fácil: se imaginar construindo sob (não sobre) o que já esta dado: é cômodo e caso dos esforços surja nada, podemos sempre colocar a culpa no sistema e pronto. Acho que o difícil é imaginar um caminho que ainda não está dado, por uma rota que ainda não existe. Desbravar. Bom, também não tenho lá muita idade… já devemos considerar pessoas com 35 anos como senhores e senhoras? Às vezes eu me sinto uma senhorinha, é verdade, mas acho que de modo geral não é o caso. Então, no auge da minha alguma sabedoria etária, eu diria o seguinte: Parta do pressuposto que todos os que já estão vivos estão condenados a uma vida de trauma e exploração. Especialmente aqueles que já chegaram à vida adulta. Não cabe florear, o mundo é horrível e falar no diminutivo não muda esta fato. Se há esperança, ela está no porvir. Mas o porvir precisa de pessoas que o semeiem. Aconselho uma tática de pinça. A gente sempre cruza, especialmente os professores, com um ou outro potencial. Pince este potencial e dedique todo o teu tempo livre a ele. Compre livros, cobre leituras difíceis. Ensine teoria da arte e algum instrumento musical, se você souber tocar algum. Converse muito, gaste todo o teu vocabulário com este e aquele individuo em potencial. E tenha em vista que precisamos de indivíduos fortes e não lascivos, frouxos, de natureza impotente. Negative os vícios comportais de um espírito fraco. Dispense o bar, o turismo, o carnaval e as festas religiosas. Lazer só se for intelectual. Não dispense a posição de autoridade (mesmo que uma autoridade afável). Opte pela estrita disciplina. Não se deixe engolir pelo noticiário, dê o exemplo, seja coerente, estude de domingo a domingo. Estas são as minhas diretrizes para o agora. Em outras palavras, você (também eu e pessoa que se preste ao papel de formador) não passa de um marco de estrada. Seja um marco de estrada. É tudo o que se pode fazer por agora. O imponderável fica para amanhã.

___

Ops, correção: Secretario de Educação do Município de São Paulo, filiado ao PT, Paulo Freire.