Por Silvia Beatriz Adoue

Clique aqui para ler a Parte 2

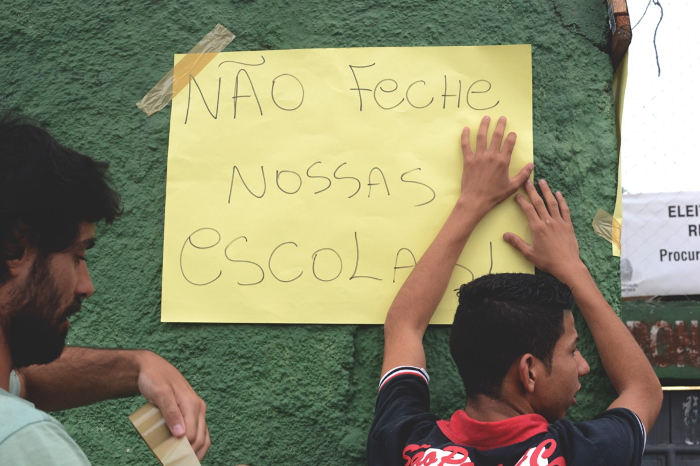

As ocupações de escolas nos estados de São Paulo, Goiás e Espírito Santo colocaram em evidência um projeto que vem correndo na surdina e que visa à privatização fatiada da educação pública. Tanto a chamada “reorganização do ensino fundamental e médio” no estado de São Paulo, como a terceirização da gestão escolar em Goiás e a flexibilização curricular em Pernambuco e Espírito Santo são aspectos parciais de um projeto maior.

As ocupações foram uma resposta dos estudantes para resistir às mudanças que afetariam diretamente seu cotidiano. Mas elas terminaram sendo uma “escola de luta” e para a luta e revelaram para os próprios militantes iniciantes um horizonte de possibilidades até então impensadas.

As ocupações foram uma resposta dos estudantes para resistir às mudanças que afetariam diretamente seu cotidiano. Mas elas terminaram sendo uma “escola de luta” e para a luta e revelaram para os próprios militantes iniciantes um horizonte de possibilidades até então impensadas.

As ocupações, ao mesmo tempo, surpreenderam os operadores das mudanças preliminares, obrigando-os a certas alterações de percurso que precisamos prever. Sem estudar a totalidade do projeto, será impossível resistir aos seus avatares.

O contexto geral

A dificuldade em observar de conjunto o modelo que se pretende impor reside no fato de ele responder às determinações do polo externo da economia. As mudanças tendem a abrir espaço ao comércio de serviços na educação. Abertura para os negócios, num marco de investimentos que reserva para o capital privado as fatias mais lucrativas da atividade educacional em todos os níveis de ensino e em todas suas modalidades. A tendência geral não apenas otimiza os resultados específicos das instituições, também as integra às cadeias produtivas respondendo às necessidades das mesmas.

Um acordo internacional está sendo assinado para vencer o obstáculo dos marcos legais nacionais em todos os campos da atividade econômica: o TiSA (Acordo de Comercio em Serviços, em inglês: Trade in Services Agreement) [1]. Ele marca uma tendência geral que regularizará garantias no investimento e na circulação de mercadorias e serviços e favorece à financeirização de todas as atividades econômicas, com a consequente fluidez nos investimentos e na retirada de lucros, convertendo inclusive os serviços em “commodities”.

Mas para atrair esse tipo de investimentos é preciso que o campo esteja preparado para tal. No caso de áreas como a saúde e a educação, a compatibilização entre o sistema público e o sistema privado é um passo prévio incontornável. No Brasil, nesse sentido, a presença maciça das empresas privadas de ensino nos conselhos de educação tem sido fundamental nessa operação. Conselhos e Estados (a União, os estados e municípios) se articulam na imposição das mudanças. Os governos do PSDB têm estado à vanguarda destas operações, mas todos os partidos da ordem vêm operando nesse sentido: seja enxugando e desatrelando os gastos com educação de uma porcentagem fixa do orçamento, favorecendo as parcerias público privadas (PPPs), flexibilizando as grades curriculares, ampliando a diferenciação das instituições e transferindo a gestão de instituições ou projetos para a empresa privada. A infraestrutura e os gastos fixos em geral continuam e tudo indica que continuarão com o Estado.

“Base Nacional Comum”

Curiosamente, nunca se ouviu falar tanto em “base nacional comum” da educação. E a iniciativa do debate é justamente dos operadores da flexibilização curricular, que procuram se adiantar à resistência que ela desperta. No Movimento Pela Base Nacional Comum podemos observar a presença de “organizações sociais” (eufemismo para empresas do terceiro setor) e fervorosos defensores dos modelos de privatização fatiada dos EUA, Austrália, Japão, Reino Unido e… Chile: as famosas “escolas charter”.

Apresentam como exemplo de procedimentos para a determinação de uma “base nacional comum” os operados em países que já realizaram a flexibilização. Isto é, não se trata de países nos quais se organizou uma base comum que não existia, mas aqueles que flexibilizaram a base pré-existente. Isto é: trata-se de um gesto contrário àquele que o nome indica.

As “escolas charter” são instituições públicas geridas pelo setor privado e que convivem com instituições públicas geridas pelo Estado. As “escolas charter” são muito diferentes entre si, tanto pela sua gratuidade como pela configuração curricular, a qualidade e o público que atendem. Nos EUA surgiram respondendo à falta de vagas nas escolas públicas e produziram uma grande desigualdade de oportunidades para os egressos (ADRIÃO, 2014). No Chile, implantadas durante a ditadura de Pinochet [2], se articularam com o fim da gratuidade do ensino em todos seus níveis.

“Escola Viva”

O peixe da flexibilização curricular é vendido de duas maneiras: uma é relativizando a importância do conteúdo na formação do aluno, a outra é apelando à liberdade de escolha. Em ambos os argumentos, é apresentada como positiva uma redução significativa dos conteúdos curriculares. A “liberdade de escolha”, num contexto familiar de pobreza, sabemos que sofre determinações peremptórias: a orientação exclusiva para o mundo do trabalho e suas atuais demandas é quase um imperativo.

O peixe da flexibilização curricular é vendido de duas maneiras: uma é relativizando a importância do conteúdo na formação do aluno, a outra é apelando à liberdade de escolha. Em ambos os argumentos, é apresentada como positiva uma redução significativa dos conteúdos curriculares. A “liberdade de escolha”, num contexto familiar de pobreza, sabemos que sofre determinações peremptórias: a orientação exclusiva para o mundo do trabalho e suas atuais demandas é quase um imperativo.

O Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação (ICE), com sede em Pernambuco, vem operando com não pouco êxito em PPPs com vários estados (Pernambuco – com governo do PSB –, Sergipe – com governo do PMDB –, Piauí – com governo do PT – e Espírito Santo – com governo do PMDB) para administrar escolas públicas com curriculum flexível. Em Pernambuco, já gere 160 escolas. A vitrine dessa gestão, que é chamada de “Escola Viva”, são instituições de ensino médio de tempo integral (7:30 a 17:00 hs), com salas-ambiente, disciplinas obrigatórias e eletivas, com laboratórios para as áreas de exatas, “Clubes de Protagonismo” [3] dentro do horário, estudo orientado, tutoria, professores com dedicação exclusiva, “Projeto de Vida” e “Aulas de Aprofundamento de Estudos” (com uma divisão clara: “Mundo do Trabalho” e “Orientação Acadêmica”). Esses dois últimos itens são indício do que poderia vir a ser esse tipo de escola quando aplicado massivamente. A implantação começa com escolas que exigem um grande investimento e servem como propaganda para o modelo, já criando uma diferenciação positiva. Mas podemos imaginar o que acontecerá com um projeto que, se generalizado, irá à contra-corrente do ajuste nos orçamentos de educação.

No caso das “escolas charter” nos EUA, é comum que sejam remanejadas as matrículas de alunos que “não se adaptam” a essa instituição, para escolas públicas geridas pelo Estado. Eis o referente histórico social de toda essa filmografia de Hollywood com professores heroicos que conseguem, pela abnegação e o sacrifício, mudar a situação de “alunos problemáticos” (isto é, pobres), todos concentrados numa escola só. As “escolas charter” reforçam a estratificação social, mesmo entre alunos de escolas públicas.

“Colégio Militar” como passo prévio

Se bem Pernambuco é o estado que avançou mais no sentido do projeto das PPPs na educação, é em Goiás que o projeto adquiriu uma grande visibilidade negativa. Talvez devamos atribuir esse efeito ao fato do governo goiano ter anunciado a suspensão de contratação de professores por concurso e introduzido uma etapa intermediária: a militarização de 26 escolas. O governo prevê militarizar mais 21 escolas ainda no ano de 2016.

A contratação indireta dos professores e administrativos, via “organizações sociais” (OSs), e conseguinte transformação de folha de pagamentos em gastos com serviços, leva à mudança das relações de trabalho, de estatutário para celetista, dos trabalhadores da educação. Mudança semelhante operou o governo de Goiás (do PSDB) desde 2011 no campo da saúde, repassando a gestão dos grandes hospitais públicos para o setor privado.

A passagem das escolas públicas para a gestão terceirizada em Goiás está sendo precedida por um período de “colégios militares”. Isto é, escolas geridas pela Polícia Militar, por meio de agentes da área administrativa da força. Esses agentes que compõem a área administrativa, costumeiramente, são retirados do setor operacional por algum motivo disciplinar, pela intervenção da corregedoria da polícia. O objetivo que é apresentado para essa administração transitória é o de disciplinar a escola para que ela esteja em condições operacionais para a gestão das OSs. Isto é, para vencer as resistências e impor um funcionamento baseado na obediência.

De fato, o funcionamento empresarial, assim como o militar, tem como princípio a obediência à hierarquia. A democracia, como prática e princípio regulador das relações internas, passa longe da empresa e das organizações militares. O governo do estado de Goiás entende que é preciso uma mudança cultural para a compatibilização dos sistemas público e privado de ensino.

“Reorganização” ou enxugamento

Todas essas iniciativas, mesmo afetando imensamente o cotidiano da comunidade escolar, passam longe de qualquer instância de debate. Elas são encaradas como medidas de caráter puramente administrativo. Não raro efeito de decretos e portarias. No caso do fechamento de escolas no Rio de Janeiro (calculam-se um número de 50, apenas em 2013, num processo que foi chamado de “otimização” – durante governo do PMDB), o processo foi realizado na surdina e uma a uma. Mas o anúncio, no dia 29 de setembro, da “reorganização” em São Paulo, com o fechamento declarado naquele momento de 477 escolas, depois limitado a 94, teve repercussão imediata. A pressa por realizar as transferências e fechamentos pode ter sido causada pela necessidade de se adiantar à votação do Plano Estadual de Educação na Assembleia Legislativa, cujo debate daria visibilidade e atrairia pressão política sobre o que o governo preferia apresentar como uma questão de gestão. O governo também pode ter achado oportuno o anúncio, após a derrota da greve de 92 dias dos professores da rede pública: imaginando que não haveria resistência por parte dos professores e sem suspeitar que os estudantes secundaristas reagiriam como o fizeram.

Todas essas iniciativas, mesmo afetando imensamente o cotidiano da comunidade escolar, passam longe de qualquer instância de debate. Elas são encaradas como medidas de caráter puramente administrativo. Não raro efeito de decretos e portarias. No caso do fechamento de escolas no Rio de Janeiro (calculam-se um número de 50, apenas em 2013, num processo que foi chamado de “otimização” – durante governo do PMDB), o processo foi realizado na surdina e uma a uma. Mas o anúncio, no dia 29 de setembro, da “reorganização” em São Paulo, com o fechamento declarado naquele momento de 477 escolas, depois limitado a 94, teve repercussão imediata. A pressa por realizar as transferências e fechamentos pode ter sido causada pela necessidade de se adiantar à votação do Plano Estadual de Educação na Assembleia Legislativa, cujo debate daria visibilidade e atrairia pressão política sobre o que o governo preferia apresentar como uma questão de gestão. O governo também pode ter achado oportuno o anúncio, após a derrota da greve de 92 dias dos professores da rede pública: imaginando que não haveria resistência por parte dos professores e sem suspeitar que os estudantes secundaristas reagiriam como o fizeram.

No caso paulista, o objetivo era, ao mesmo tempo, o enxugamento da infraestrutura, transformando em recursos parte do patrimônio da rede, e a preparação para a municipalização do ensino fundamental. A municipalização prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) [4] enfrenta grande resistência desde sua promulgação. A consequência seria o aumento da desigualdade de recursos entre as diferentes regiões, aumentando a desigualdade de oportunidades para os estudantes egressos.

Com a fadiga de mais uma greve derrotada, a fragmentação da categoria dos professores e anos de relações autocráticas dentro das escolas, o governo do estado de São Paulo não esperava qualquer reação. A suspensão dos concursos para cargos administrativos transformou tais postos em cargos de confiança, com a conseguinte rede de lealdades e relações de favor que propiciam o exercício de uma administração personalista. A manipulação das Associações de Pais e Mestres (APP) e Conselhos de Escola, operada por anos, também não permitiu qualquer reação por parte desses órgãos legalmente reconhecidos.

O contra-ataque inesperado em São Paulo

Mas, para além de todas essas instituições, na outra ponta, temos os estudantes, as famílias, os professores. A escola e o bairro onde estudantes e professores moram é onde a vida acontece. A “reorganização” de São Paulo afetaria diretamente as condições de vida e sociabilidade dos que ali estudam, trabalham, moram. E foi ali onde a resistência despontou e rapidamente se espalhou com uma piscadela de reconhecimento e cumplicidade, como uma corrente de emulação. Num primeiro momento, com uma pauta própria, para preservar o lugar da amizade, do ambiente conhecido, do cotidiano. Mas, rapidamente, adquirindo um programa comum da defesa da escola pública como lugar de sociabilidade: “Aqui estou,/ e aqui eu vou ficar./ Da minha escola/ ninguém vai me tirar”. Isto é, politizando esse espaço, terreno agora em disputa.

Após mais de um mês de mobilizações, estudantes da E.E. Diadema ocuparam sua escola no dia 16 de novembro. As ocupações das escolas, se espalhando pelo estado, da periferia para a capital e da capital para o interior, até chegar a mais de 200, encontravam uma coincidência entre o programa e o próprio método de luta (“Aqui estou…”). Se as primeiras ocupações contaram com o fator surpresa para serem operacionalizadas, depois foi necessário um aprimoramento dos procedimentos. O uso do WhatsApp se tornou um recurso útil para a comunicação e a manobra tática a alta velocidade. As páginas de Facebook de cada escola ocupada permitiram também a articulação dos recursos de apoio e a massificação das atividades. Popularizaram-se blogs, como o “Mal Educado”, mas também páginas de organizações autônomas formadas em lutas anteriores, como “Território Livre”.

Os estudantes não encontraram nos professores uma categoria aliada de maneira unânime. Apenas com o apoio das mães e pais, de parte dos professores, dos movimentos do bairro como o MTST em alguns casos, conseguiram a “gordura” necessária para permanecer. Por outro lado, uma desconfiança salutar nos partidos e organizações do velho ciclo ou bem o argumento da necessidade tática de refutar as acusações do governo, mantiveram as ocupações, em geral, livres de ser massa de manobra para o “fla x flu” do impeachment, mesmo quando o inimigo imediato fosse um desses times (o “flu”?). Esse fato abriu uma instância de experiência, tanto organizativa como política, impensável em outras condições.

Essa permanência nas escolas ocupadas, sem o quadro de funcionários, permitiu aos estudantes fazer uma experiência nova: a de administrar o espaço e o tempo da escola. “Autogestão” era o nome para isso. Nem os partidos, nem os movimentos sociais, nem a APEOESP, e muito menos as velhas entidades estudantis (sem expressão nas escolas), tiveram qualquer protagonismo. Quando o procuraram, se deram mal ou fizeram a ocupação se esvair.

Vazamento e depois

As ocupações vieram atrapalhar o SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e deslancharam um movimento que foi numericamente maior. Nas escolas médias, ocupadas ou não, houve um amplo movimento de boicote à prova. No dia anterior, a reintegração de posse das escolas tinha sido negada pelo poder judiciário. Mas, após a data do exame, o ano estava, na prática, terminado. Para a Secretaria Estadual de Educação (SEE), a desocupação era questão de tempo e de desgaste, com um pouco de “ajuda”.

Fernando Padula, chefe de gabinete da secretaria, reuniu os dirigentes das Diretorias de Ensino em uma sala fechada, no dia 29 de novembro para estabelecer uma tática comum. Afinal, o movimento das escolas ocupadas era atomizado. Poderiam pegar de calça curta: dividindo a comunidade das escolas mais vulneráveis para desocupar, isolando então as mais recalcitrantes. Era uma “guerra” e o “estado maior” de um dos lados se reunia às 11:00 da manhã daquele domingo. Colocariam em ação o aparato das Diretorias de Ensino, mobilizando as lealdades dos Diretores de Escola e seu séquito de cargos de confiança para pressionar os pais de uma lista bem definida de escolas. A relutância a usar a polícia contra as escolas ocupadas, contra crianças e adolescentes, poderia ser superada com a presença do conflito. Ele estaria instalado com a entrada de pais e alunos descontentes com a interrupção do processo de atribuição de nota, formatura dos terceiros anos etc. Isso instalaria uma dúvida na opinião pública simpática à defesa da escola e do diálogo. Então, a entrada da polícia nas escolas seria na defesa da contra-ocupação por pais e alunos. E, se ainda não se reunisse o apoio suficiente, seriam mobilizados jovens enviados pelo governo: na reunião foi apresentado “Leandro, da Juventude Ação Popular” [5]. Na terça-feira seguinte, o governo lançaria um decreto que tornaria a “reorganização” irreversível.

Fernando Padula, chefe de gabinete da secretaria, reuniu os dirigentes das Diretorias de Ensino em uma sala fechada, no dia 29 de novembro para estabelecer uma tática comum. Afinal, o movimento das escolas ocupadas era atomizado. Poderiam pegar de calça curta: dividindo a comunidade das escolas mais vulneráveis para desocupar, isolando então as mais recalcitrantes. Era uma “guerra” e o “estado maior” de um dos lados se reunia às 11:00 da manhã daquele domingo. Colocariam em ação o aparato das Diretorias de Ensino, mobilizando as lealdades dos Diretores de Escola e seu séquito de cargos de confiança para pressionar os pais de uma lista bem definida de escolas. A relutância a usar a polícia contra as escolas ocupadas, contra crianças e adolescentes, poderia ser superada com a presença do conflito. Ele estaria instalado com a entrada de pais e alunos descontentes com a interrupção do processo de atribuição de nota, formatura dos terceiros anos etc. Isso instalaria uma dúvida na opinião pública simpática à defesa da escola e do diálogo. Então, a entrada da polícia nas escolas seria na defesa da contra-ocupação por pais e alunos. E, se ainda não se reunisse o apoio suficiente, seriam mobilizados jovens enviados pelo governo: na reunião foi apresentado “Leandro, da Juventude Ação Popular” [5]. Na terça-feira seguinte, o governo lançaria um decreto que tornaria a “reorganização” irreversível.

Todo muito empolgante para a SEE, não tivesse vazado a informação às 14:00 hs do próprio domingo, via Jornalistas Livres. Um gravador introduzido na reunião, vai saber como, capturou o áudio que foi divulgado imediatamente. Ainda alguns Dirigentes de Ensino colocaram em marcha a estratégia traçada, o decreto da terça-feira foi publicado, mas a operação de conjunto foi abortada, tornou-se inócua, já que contava com o efeito que a ação teria sobre uma opinião pública então alertada de antemão. A confirmação da estratégia vazada seria mais uma prova da ação antidemocrática do governo de estado.

O governo teve que recuar, o secretário de educação Herman Jacobus Cornelis Voorwald, quadro importante do projeto, teve que renunciar. Na sexta-feira, dia 4 de dezembro, governador Geraldo Alckmin teve que chamar uma coletiva de imprensa para dizer que suspenderia a “reorganização” e abriria um período de debate escola por escola sobre o projeto. Aparentemente, o gesto do governador era um retrocesso momentâneo, mas, mesmo suspendendo seus planos por um prazo não explicitado, faria retroceder as ocupações e criaria condições de desmobilização para arremeter novamente. O assombroso foi que as ocupações continuaram se expandindo, se formou uma coordenação das escolas ocupadas com capacidade de convocatória: o Comando das Escolas Ocupadas. A necessidade de responder coletivamente o criou. E já no domingo 6 de dezembro, uma assembleia das ocupações reclamou o cancelamento da reorganização, e não seu adiamento, resolveu mudar de tática.

Da escola pra rua e novo foco em Goiás

As escolas continuariam ocupadas. Os estudantes das mais fragilizadas engrossariam outras ocupações. Mas haveria um calendário de trancamento de ruas, com carteiras escolares. Na prática, a permanência nas escolas não alterava mais o calendário. Os Conselhos de Aula que encerrariam as notas anuais poderiam ser convocados fora do espaço da escola. Era mesmo necessária outra tática. O governador tinha publicado, no sábado 5 de dezembro, um decreto que revogava o da terça-feira. Havia um impasse que precisava ser resolvido.

Depois de algumas tentativas de simular debate sobre a reorganização, com a presença de dirigentes das entidades fantasma UMES, UBES, UNE, sem qualquer enraizamento e tentando negociar como generais sem exército, para ver se conseguiam os louros da suspensão da “reorganização”, ficou claro que a batalha da opinião pública tinha sido ganha pelos estudantes das escolas ocupadas. Na semana seguinte, e sem qualquer negociação, o Comando das Escolas Ocupadas optou, reciprocamente, pela “suspensão” coordenada das ocupações, para reduzir o risco de repressão ou retaliações contra escolas isoladas.

No meio de todo esse processo, houve uma ocupação solidária em Belo Horizonte. Um caso isolado. Mas começaram ocupações em Goiás e Espírito Santo. Em ambos os casos, contra o processo de “privatização fatiada” das escolas, na forma de terceirização da gestão. Se as ocupações capixabas não se expandiram, o pavio de Goiás aceso pegou fogo pelo estado. Assim como em São Paulo, o poder judiciário negou o pedido de reintegração. Com todo o fôlego, as ocupações do estado avançam com natal e réveillon. Se aparentemente não há coincidência programática, o fundo comum, não expresso, é a oposição ao projeto maior por trás da “reorganização” e da terceirização da gestão: o do avanço do capital sobre a educação.

O que vem

Resta imaginar por meio de quais avatares o projeto privatizante será reapresentado. O governo de São Paulo já anunciou que apenas adiaria a aplicação da “reorganização”, discutindo “escola por escola”. No caso de Goiás e Espírito Santo o governo não cedeu um palmo até agora. Em Pernambuco nem sequer houve grandes mobilizações.

Os estudantes das escolas ocupadas, porém, fizeram um aprendizado que vai para além da defesa do espaço da escola. A descoberta da autogestão, o que inclui a possibilidade de deliberação sobre conteúdo e forma das aulas num contexto de disputa de projetos, é resultado dos três meses de luta constante. Eles testaram as próprias forças e as próprias capacidades, se reconheceram na escola, no WhatsApp, no Facebook, na rua, no enfrentamento direto à bruta repressão. Construíram formas organizativas de democracia direta, com uma presença protagônica das mulheres (o que colocou, na agenda da própria prática, pautas antipatriarcais), encontraram formas de furar o cerco comunicacional e a articulação do governo com a grande imprensa, responderam aos desafios colocados pela ação articulada do adversário com a construção de formas organizativas que permitiram uma ação coordenada (com a confiança inesperada de articular coletivamente avanços e recuos calculados). Não é pouco.

Os estudantes das escolas ocupadas, porém, fizeram um aprendizado que vai para além da defesa do espaço da escola. A descoberta da autogestão, o que inclui a possibilidade de deliberação sobre conteúdo e forma das aulas num contexto de disputa de projetos, é resultado dos três meses de luta constante. Eles testaram as próprias forças e as próprias capacidades, se reconheceram na escola, no WhatsApp, no Facebook, na rua, no enfrentamento direto à bruta repressão. Construíram formas organizativas de democracia direta, com uma presença protagônica das mulheres (o que colocou, na agenda da própria prática, pautas antipatriarcais), encontraram formas de furar o cerco comunicacional e a articulação do governo com a grande imprensa, responderam aos desafios colocados pela ação articulada do adversário com a construção de formas organizativas que permitiram uma ação coordenada (com a confiança inesperada de articular coletivamente avanços e recuos calculados). Não é pouco.

Essas e esses jovens eram, na sua maioria, crianças quando das grandes manifestações de 2013. Estão, porém, em sintonia com a continuidade daquelas jornadas que pareceram se esvair na descontinuidade da ação de rua. A potência daquelas mobilizações, porém, vinha se deslocando, das grandes avenidas para os espaços de produção e reprodução, mais próximos, onde o enraizamento é possível e as lutas se tornam mais orgânicas. O último estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos sobre as greves (DIEESE, 2015), indica que o número de 2050 greves de 2013 superou a marca de 1989 (ponto alto após o golpe de 1964). Não temos ainda dados de 2014 e 2015, mas não é exagerado supor que o crescimento de conflitos trabalhistas continua.

Ao mesmo tempo, e diferentemente de 2013, a conjuntura aponta para uma transição acelerada imposta pela nova configuração do capital. Essa transição está sendo operada pelos partidos da ordem, mesmo que em ritmos e com modalidades diferentes. Uma nova geração de estudantes pobres, filhos da classe trabalhadora, desponta nesse contexto. Esse novo setor irrompe na história inexperiente, sim, mas sem o lastro da tradição e sem qualquer lealdade às velhas organizações viciadas na cooptação e na pequena política. Passo à nova geração, aprendamos junto com ela.

Notas

[1] “Nesse tratado já participam 50 países e que representam 68,2 % do comércio de serviços mundial. Os serviços de educação, saúde, transporte e mesmo de penitenciárias são o campo de ação desses operadores. O tratado abre caminho para a penetração do capital transnacional financeirizado, isto é, com ações que cotizam em bolsa. Os termos do tratado supõem a submissão da legislação dos Estados nacionais ao tratado, com cláusulas que exigem o “aviso prévio” às empresas que vão investir no setor, antes de mudar a legislação que o regulamenta. Isto é, a soberania nacional e mesmo a democracia ficam acuadas perante a um acordo que protege não a um investidor em especial, mas a todos os investidores potenciais e futuros. Uma regra definida pelo objetivo do lucro em abstrato se impõe às deliberações soberanas de qualquer nação, mesmo para um governo eleito após a assinatura do tratado” (ADOUE, 2015).

[2] Pela Lei Orgânica Constitucional do Ensino 18.972, de 10 de março de 1990.

[3] Algo semelhante aos grêmios dedicados à atividade esportiva e de lazer.

[4] Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996.

[5] Juventude Ação Popular pertence ao Movimento de Ação Popular, presente nas mobilizações pró-impeachment.

Referências bibliográficas

ADOUE, Silvia. “A reestruturação do ensino fundamental e médio no estado de São Paulo e o Tratado Internacional de Comércio de Serviços”.

ADRIÃO, Theresa. “Escolas charters nos EUA: contradições de uma tendência proposta para o Brasil e suas implicações para a oferta da educação pública”.

DIEESE. “Balanço das greves em 2013”. In: Estudos e Pesquisas Nº 79, dezembro/2015.

nada melhor que os representantes políticos da vanguarda capitalista para nos explicar do que se trata essa educação “flexível”. Chega a impressionar de tão sinceros.

https://youtu.be/_jAZy06DKi0?t=46m30s

A escola do século XXI:

“Nossos jovens têm que se preparar não para os trabalhos de hoje, mas sim tornarem-se capazes de criar os trabalhos do futuro”

Numa série de artigos publicada neste site (aqui: http://www.passapalavra.info/2014/04/93811), o autor nos alertou para o advento da “punk democracia”. Me parece que, do ponto de vista pedagógico, as escolas ocupadas têm se afirmado não como espaços de autogestão, como quer a autora, mas como veículos da “punk pedagogia”. A única autogestão que há ali é a autogestão da luta (muito importante, é claro). Mas a autogestão da luta é sempre ameaçada por tendências burocratizantes internas, resultantes da desmobilização da base. Por isso, a autogestão da luta não é suficiente: é preciso que ela se articule diretamente ao reordenamento das unidades produtivas ocupadas (no caso, as escolas). Caso contrário, vai-se autogerir a luta, mas não a produção econômica. As escolas são locais de produção de força de trabalho tecnicamente qualificada e espaços de formação científica. Uma coisa está intimamente relacionada à outra, pois a força de trabalho mais tecnicamente qualificada é aquela que possui uma formação científica mais completa. Enfim, para se afirmarem como espaços de autogestão (no sentido econômico do termo), as escolas ocupadas precisam desempenhar o seu papel tradicional (produção de força de trabalho tecnicamente qualificada e promoção do saber científico), mas alterando a finalidade da qualificação técnica e do conhecimento científico ofertados: precisam produzir cidadãos, já não mais diferenciados por classes, cada vez mais capacitados para a gestão de uma economia industrial socializada. Nada disso está acontecendo no momento. E a tal “possibilidade de deliberação sobre o conteúdo e forma das aulas”, também muito importante, só trará benefícios para a classe trabalhadora, dos pontos de vista político e econômico, se os estudantes começarem a deliberar em favor de conteúdos e formas de aulas que lhes proporcionem maior qualificação técnica e uma formação científica mais completa (ou seja, uma Educação de maior qualidade). Não sendo assim, resta a “punk pedagogia”. Além do mais, a autora nutre uma concepção da Educação como um “serviço público” em oposição ao “mercado” (essa entidade maligna internacional), como se o Estado “prestasse” esse “serviço” desinteressadamente, sem segundas intenções, por filantropia. Ora, o Estado só “presta” esse “serviço” porque a Educação é uma das condições gerais de produção no capitalismo. O Estado é uma instituição capitalista, que serve para manter o capitalismo funcionando. É o próprio Estado que regula o “mercado” e o âmbito privado em geral, de modo que ele não apenas mantém o capitalismo funcionando como se faz indispensável para a própria constituição do capitalismo enquanto modo de produção. A Educação serve unicamente para fornecer uma mercadoria muito específica às empresas (privadas e estatais), por mais que nas ruas gritemos que “Educação não é mercadoria”. O único serviço que o Estado “presta” é ao capitalismo. E os trabalhadores têm consciência de que eles vivem numa sociedade capitalista, de que a Educação é necessária para que seus filhos possam afirmar-se como mercadoria/força de trabalho. O que querem os trabalhadores é que essa Educação prepare seus filhos para as melhores vagas que vai ofertar o “mercado”. A própria autora se escandaliza diante do fato de que as escolas estão integradas à cadeia produtiva e, assim, à economia internacional. Ora, então vamos defender o quê? O desemprego? Não é por aí que se deve fazer a crítica.

Gracias, Mauri, pelo material.

Compa Fagner, você tem razão a propósito do conceito da autogestão. A autogestão pelos produtores supõe um conhecimento pelo conjunto dos produtores da cadeia completa da produção. Sem isso, não há autogestão possível. Só que a ocupação das escolas (assim como as ocupações dos espaços de produção) revelam a potencialidade da autogestão. Muito mais quando a luta se desenvolve num marco de auto-organização.

Mas você se engana quando me atribui a visão da educação escolar como um serviço público. A educação estatal só é pública porque utiliza recursos diretamente públicos, mas não pela sua finalidade. Ela está destinada à formação de força de trabalho disponível para o trabalho alienado. Nesse sentido, não é pública.

A escola, porém, é também lugar de sociabilidade (e não apenas de socialização compulsiva). Ela abre possibilidades de ação criativa. De fato, a intenção que deslanchou a onda de ocupações foi um gesto “conservador” de preservação da escola como espaço de sociabilidade conhecido e contra os deslocamentos que a “reorganização escolar” propiciava. Mas o gesto “conservador”, quando leva à luta, propicia condições para práticas em nada conservadoras. Essa dinâmica é bem comum às lutas sociais.

Sobre esse viés das ocupações de escolas, escrevi um outro texto, menor, que seria a parte II.

Depois de ter participado de um processo que engatou a greve dos professores com a luta contra a reorganização escolar que desembocou no coletivo organizado para as vigílias permanentes nas ocupações, estas são reflexões provisórias que quero compartilhar. Foi um período particularmente intenso, com a atenção posta em demandas operativas da própria luta, que não davam tempo mais que a pequenas paradas para analisar as mudanças de conjuntura. Suspendidas as ocupações, acredito que é necessário pensar mais de conjunto na modificação que está sendo imposta ao sistema escolar estatal, para uma nova forma de articulação com o setor privado. Modificação da qual a “reorganização” é apenas uma parte.

Estou convencida de que essas modificações correspondem a exigências de uma nova configuração do capital e não a alterações circunstanciais das políticas de Estado. Por esse motivo precisamos abrir um debate sobre elas, para além da defesa das escolas tal como são até hoje.

No segundo texto, “Ocupações de escolas (II)…”, a reflexão é sobre a autocracia que predomina dentro da rede de ensino e que ficou em evidência justamente com as ocupações. As relações de poder autocráticas se suspenderam e a questão da autogestão aparece dentro do horizonte de possíveis, de pensáveis, de dizíveis.

Compartilho estas reflexões, mesmo antes de amadurecê-las, para sujeitá-las à correção e ao debate.

Silvia,

Sobre autogestão social e cadeia produtiva.

Meu ponto na verdade é o seguinte: numa hipotética sociedade de economia mundial-industrial socializada, a Educação deverá desempenhar a função de produção de força de trabalho tecnicamente qualificada e de promoção do conhecimento científico (do conhecimento científico depende o desenvolvimento tecnológico, do que depende um melhor aproveitamento das matérias-primas e uma progressiva redução das jornadas de trabalho, do que depende uma abundância material cada vez maior e mais tempo livre para o trabalhador, do que depende a participação ativa do trabalhador na autogestão social ― caso contrário não pode haver autogestão social). Trata-se da mesma função desempenhada pela Educação no capitalismo, mas com a diferença de que a força de trabalho tecnicamente qualificada no comunismo deverá ser composta de cidadãos aptos a produzir riqueza na ― e a gerir a ― economia mundial-industrial socializada, ao passo que no capitalismo a força de trabalho tecnicamente qualificada é composta de proletários aptos a produzir submetendo-se à gestão de outrem na economia mundial-industrial privatizada (incluindo aí tanto a parcela da produção social apropriada pelo capitalismo privado quanto aquela parcela apropriada pelo capitalismo de Estado). Sendo assim, a potencialidade de autogestão ― muito importante, repito ― presente nas ocupações é a de autogestão da luta, mas a autogestão da luta é insuficiente se não se desdobra em autogestão da economia (fora das relações de trabalho e restrita à organização da luta, a autogestão acaba se reduzindo a uma espécie de ritual). Para isso seria necessário não apenas que os trabalhadores dos estabelecimentos escolares participassem em peso das ocupações mas que os trabalhadores de todos os ― ou da maior parte dos ― demais setores da economia (que é mundial, ou seja, estamos falando também do internacionalismo proletário) também ocupassem e autogerissem seus locais de trabalho. E mais: seria necessário que os trabalhadores dos estabelecimentos escolares participassem das ocupações autogerindo o seu trabalho, que é o de produção de força de trabalho tecnicamente qualificada e de promoção do conhecimento científico. Se a função da escola numa economia industrial (socializada ou não) está sendo deixada de lado, então nos deparamos não com uma potencialidade de promoção da autogestão da civilização urbano-industrial mas com uma potencialidade de promoção da autogestão da miséria, com uma potencialidade de promoção do socialismo da miséria, aliás compatível com uma pedagogia fundada na “punk-incultura” (conferir aqui: http://www.passapalavra.info/2014/05/93844).

Sobre a Educação pública ser realmente pública ou não.

Concordamos com o fato de que a Educação pública presta um serviço ao capital. Mas se você ler com atenção o final do meu último comentário, de certa forma podemos concluir que essa Educação também presta um serviço aos trabalhadores. É certo que muitas vezes presta um serviço de má qualidade, mas com grande esforço ― um esforço muito maior que o dos estudantes egressos das escolas particulares, é preciso reconhecer ― parte dos estudantes egressos da Educação pública consegue uma inserção relativamente favorável no mercado de trabalho. Seja como for, uma parte dos trabalhadores se beneficia em maior ou menor medida da Educação ofertada pelo Estado. No capitalismo, se você não é um capitalista, você precisa estudar para conseguir um bom trabalho. O que o proletariado deve fazer é pressionar para que a Educação ofertada (pelo Estado e pelas empresas privadas) seja cada vez melhor. Mas para isso é preciso reafirmar a escola enquanto local de transmissão ― e até de produção ― de conhecimento técnico e científico, ao invés de afirmar a escola prioritariamente como espaço de sociabilidade. Ora, a falência da Educação no Brasil e no mundo está relacionada com o fato de que os estudantes encaram a escola unicamente como lugar de sociabilidade (como se pode conferir aqui: http://www.passapalavra.info/2011/12/50056). A Educação ofertada pelo Estado é ruim? Muitas vezes sim, mas as pessoas passam mais de dez anos na escola e saem dela muitas vezes com analfabetismo funcional, quando não completamente analfabetas. A única explicação para isso é que os estudantes resistem ― uma resistência impensada e irracional, diga-se de passagem ― ao aprendizado. Grande parte deles não está aproveitando o (pouco) que o Estado oferece e está se interessando unicamente pela dimensão sociabilidade da escola. Você pode ser o melhor professor do mundo: se os seus alunos não querem aprender, não se interessam por aquilo que você está ali para ensinar, se te encaram às vezes como um inimigo ou como um incômodo, como alguém que está ali para disciplinar, para enquadrar, eles não vão aprender. E é interessante como você percebe, trabalhando na Educação de Jovens e Adultos, como a maior parte dos estudantes são muito esforçados (e há menor hostilidade ao professor). Tive experiências interessantes. Certa vez, quando uma escola em que trabalhei entrou em greve, poucos dos meus alunos do Ensino Médio reclamavam. Afinal, poucos iam para a sala de aula realmente para aprender, poucos sentiam uma necessidade de certa forma desesperada de disputar as melhores vagas ofertadas pelo mercado de trabalho. Já os estudantes da Educação de Jovens e Adultos reclamavam e tinham suas razões. Queriam aproveitar ao máximo a Educação ofertada pelo Estado. E se por um lado criticamos a qualidade da Educação ofertada pelo Estado, não podemos esquecer que por outro lado são muitos os professores esforçados e que entregam um bom trabalho, que levam seu trabalho a sério, que fazem de tudo para elaborar as melhores aulas, as melhores atividades, as melhores avaliações. E muitas vezes são professores que trabalham também em escolas particulares. Concluindo: o Estado não oferece uma Educação pública por filantropia. Ele está prestando um serviço ao capitalismo. Mas como os trabalhadores vivem no capitalismo e devem buscar viver melhor no capitalismo do que pior no comunismo, esse serviço prestado ao capitalismo acaba beneficiando também aos trabalhadores.

Mas enfim, vamos aguardar então a parte II.