Por João Bernardo

A nova esquerda que foi lançada pela luta contra a globalização obteve no dia 1 de Fevereiro a sua primeira vitória esmagadora e possivelmente muitas mais se seguirão nos próximos dias, porque as taxas aduaneiras elevadas abruptamente pelo governo dos Estados Unidos, se forem mantidas, pressionarão os outros países a retaliar e em vez de uma economia globalizada regressaremos ao nacionalismo económico. Mas não foi em Seattle que aquela nova esquerda viu triunfar os seus objectivos, foi pela mão de Trump. Aliás, os operários americanos que se julgam prejudicados pela globalização económica, pela concorrência dos outros países e sobretudo pela deslocalização das cadeias de produção, em vez de apoiarem uma esquerda ocupada com o identitarismo, tiveram um papel decisivo na eleição do novo presidente. Restará ainda alguém da velha nova esquerda para meditar sobre os paradoxos deste percurso do nacionalismo económico?

Nos jornais, vários comentadores têm equiparado a possibilidade de um aumento generalizado das tarifas alfandegárias com a situação da década de 1930, prevendo os mesmos péssimos resultados. A comparação justifica-se, mas tem limites, porque muitas coisas sucederam entretanto.

Antes de mais, a rápida mundialização da crise financeira ocorrida nos Estados Unidos em 1929 deveu-se à forma como se concluíra a guerra de 1914-1918 e sobretudo às imposições do tratado de Versailles, que obrigou a Alemanha ao pagamento de enormes reparações de guerra. Com o dinheiro assim obtido as potências vencedoras, nomeadamente a França e o Reino Unido, iam pagando a dívida contraída junto aos americanos durante o conflito. E os Estados Unidos podiam então emprestar à Alemanha os fundos de que ela necessitava para cumprir as imposições ditadas em Versailles. Seguia-se assim um percurso triangular Alemanha → França + Reino Unido → Estados Unidos → Alemanha → etc., e quando a crise financeira de 1929 obrigou os bancos americanos a interromperem este circuito e a Alemanha deparou com dificuldades crescentes para pagar as reparações de guerra, a crise ampliou-se aos países vitoriosos e daí ao resto do mundo.

Gerou-se então uma situação conflitual, geralmente chamada beggar thy neighbour, em que cada economia procurava cercar-se de barreiras para se proteger da concorrência das outras e, como todas faziam o mesmo, iniciou-se uma espiral decrescente que agravou a depressão económica e no final da década de 1930 precipitou a catástrofe.

A segunda guerra mundial serviu para tirar a conclusão — que até ao início deste mês de Fevereiro poderíamos julgar definitiva — de que o nacionalismo económico traz sempre péssimos resultados. Convém recordar que em Bretton Woods, onde se desenhou o sistema monetário que haveria de presidir às relações entre países, o plano mais internacionalista apresentado por Keynes fora derrotado pelo plano defendido pelo representante americano, Harry Dexter White, que poucos anos depois foi denunciado como agente soviético. Ora, é curioso que durante a Guerra Fria os países de capitalismo de mercado tivessem conseguido uma crescente internacionalização das suas economias, enquanto os países de capitalismo de Estado nem sequer na esfera hegemonizada pela União Soviética alcançaram uma verdadeira internacionalização, e esta disparidade económica possibilitou o colapso político de 1989-1991.

E foi depois de enterrada a velha esquerda, liquidada pela sua incapacidade de superar o nacionalismo económico, que surgiu uma nova esquerda apresentando como programa a antiglobalização! Dá que pensar.

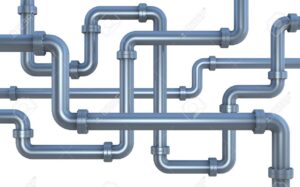

Agora, porém, uma subida concorrencial das taxas aduaneiras provocaria uma situação ainda pior do que a sofrida na década de 1930, porque já não vivemos só numa economia internacionalizada, quer dizer, assente num estreito relacionamento entre nações, mas numa economia verdadeiramente transnacionalizada, em que as fronteiras nacionais são ultrapassadas ou mesmo diluídas devido à deslocalização das cadeias de produção.

Em Maio de 2011 publiquei no Passa Palavra o artigo «A geopolítica das companhias transnacionais» (aqui), para onde remeto agora o leitor. Nesse artigo citei Samuel Palmisano, que era então a principal figura da IBM, quando ele referiu que a partir da década de 1970 se formaram companhias integradas globalmente «que moldam a estratégia, a gestão e as actividades tendo em vista um novo objectivo: a integração da produção e da obtenção de valor à escala do mundo inteiro. As fronteiras dos países definem cada vez menos os limites do pensamento e da acção das companhias».

A economista DeAnne Julius extraiu as consequências desta nova situação, mostrando que, enquanto categoria estatística, o comércio internacional é hoje em grande medida ilusório, já que uma parte considerável é absorvida pelos movimentos de transferências internas das cadeias produtivas das companhias transnacionais. Escrevi naquele artigo que, numa obra publicada em 1990, DeAnne Julius «calculou que o comércio no interior de companhias entre as sedes e as filiais no estrangeiro era responsável por mais de metade do comércio total entre os países da OCDE. 1/3 das exportações dos Estados Unidos dirigia-se para firmas no estrangeiro que eram propriedade de matrizes norte-americanas, enquanto outro 1/3 era constituído pelos bens e serviços que as companhias estrangeiras com filiais nos Estados Unidos enviavam para os países onde tinham as sedes. Ainda de acordo com DeAnne Julius, em 1986 cerca de 1/5 das importações dos Estados Unidos fora proveniente de companhias localizadas no estrangeiro, mas de propriedade norte-americana, enquanto 1/3 fora composto por bens e serviços que companhias localizadas nos Estados Unidos, mas de propriedade estrangeira, haviam adquirido aos países onde tinham a sede. Esta economista chamou também a atenção para o facto de as vendas resultantes da produção das filiais de uma companhia transnacional no país de acolhimento não serem contabilizadas como exportações do país onde essa companhia tinha a sede, assim como as aquisições locais feitas pelas filiais não serem contadas como importações. Apesar disto, sob o ponto de vista da companhia as vendas efectuadas por uma filial no país onde está estabelecida integram-se tanto nas vendas ao estrangeiro como sucede com qualquer exportação, o que acentua o carácter obsoleto das estatísticas do comércio externo num sistema mundial transnacionalizado. DeAnne Julius calculou que as vendas totais das companhias de propriedade norte-americana, tanto matrizes como filiais, às de propriedade estrangeira foram cinco vezes superiores ao valor convencionalmente atribuído às exportações dos Estados Unidos, enquanto as aquisições por companhias estrangeiras foram três vezes superiores às importações efectuadas pelos Estados Unidos. Paralelamente, onze das doze principais economias da OCDE vendiam mais nos Estados Unidos através das suas filiais aí localizadas do que através de exportações».

Em seguida eu acrescentei que, segundo Ana Cláudia Além e Carlos Eduardo Cavalcanti, em 1992 mais de 1/3 das exportações dos Estados Unidos de equipamentos de transporte e mais de 2/3 das de material eléctrico e electrónico corresponderam a transferências no interior das mesmas companhias transnacionais. Nesta perspectiva, Dennis Encarnation, num livro publicado em 1992, calculou que a maioria das exportações dos Estados Unidos para o Japão era proveniente das filiais japonesas em direcção às matrizes nipónicas. E prossegui eu naquele artigo: «Dennis Encarnation avaliou ainda que o comércio no interior de companhias foi responsável por mais de 2/5 das importações totais dos Estados Unidos e mais de 1/3 das exportações totais deste país, valores um tanto diferentes dos calculados por DeAnne Julius». Por seu lado, Robert Lawrence estabeleceu que no Japão o comércio no interior das companhias representou, em 1990, mais de 70% do comércio total do país, situando-se os valores correspondentes entre 30% e 50% nos Estados Unidos e na Europa ocidental. Esta absorção das transacções internacionais pelas companhias transnacionais ampliou-se nas décadas seguintes e, tal como afirmaram Ana Cláudia Além e Rodrigo Madeira, «no comércio internacional, uma das categorias que mais têm crescido é o comércio intrafirma».

Levando tudo isto em consideração, pude concluir no referido artigo que «as estatísticas de âmbito nacional, divulgadas pela generalidade dos meios de informação e que a esmagadora maioria dos economistas usa nas análises, têm um carácter obsoleto, porque presumem que as matrizes das companhias transnacionais e as suas filiais no estrangeiro prosseguem particularizadamente a actividade, quando é o contrário que sucede, devido à integração das cadeias produtivas».

Ora, numa situação económica em que prevalecem a terceirização, a subcontratação e a deslocalização das cadeias de produção, desencadear o aumento concorrencial das tarifas alfandegárias não provocaria apenas uma espiral decrescente semelhante à da grande depressão da década de 1930, mas teria efeitos mais catastróficos ainda, porque interromperia o fluxo de transferências de bens e serviços no interior das empresas transnacionais, estrangulando os processos produtivos.

Ora, numa situação económica em que prevalecem a terceirização, a subcontratação e a deslocalização das cadeias de produção, desencadear o aumento concorrencial das tarifas alfandegárias não provocaria apenas uma espiral decrescente semelhante à da grande depressão da década de 1930, mas teria efeitos mais catastróficos ainda, porque interromperia o fluxo de transferências de bens e serviços no interior das empresas transnacionais, estrangulando os processos produtivos.

Para termos uma ideia da ameaça, vale a pena ler um artigo em El País (aqui) citando a agência Bloomberg, que em 2017 seguiu o percurso de um componente eléctrico da indústria automóvel. Uma empresa estabelecida numa cidade do Colorado, nos Estados Unidos, vendeu esse componente a outra empresa americana, situada no Míchigan, que por sua vez o enviou para uma cidade mexicana, onde foi inserido numa placa de circuitos eléctricos, a qual foi remetida para um armazém americano do outro lado da fronteira, no Texas, de onde regressou a outra cidade mexicana para que outra empresa a inserisse num novo dispositivo, que foi então exportado para uma fábrica localizada em Ontário, no Canadá, onde foi incorporado noutro elemento de fabrico, por sua vez enviado para uma fábrica da companhia americana Ford, estabelecida noutra cidade do Canadá, cuja produção é vendida nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Imagine-se este tipo de cadeias produtivas multiplicado ilimitadamente por todo o mundo e por todas as grandes companhias. Resumi-lo a exportações e importações, e pretender restringi-lo mediante um aumento desenfreado de tarifas alfandegárias, é ignorar os sistemas de produção contemporâneos e, pior do que provocar uma estagnação económica, é pretender retardar de décadas a economia.

Os caminhos da História são tortuosos. Como será que a esquerda antiglobalista verá a sua vitória, alcançada graças a Trump?

É notável que com a interrupção do financiamento da USaid Trump está realizando também o programa da esquerda latino-americana da década de 1970. Isso diz mais sobre ele, ou sobre nós?

nós quem,

cara-pálida

hemiplégico

gradual-possibilista?

Caro João,

Quando vi essa notícia hoje acerca das medidas econômicas que Trump decidiu tomar, pensei algo parecido com o quadro que você desenhou, no que tange os efeitos nocivos para a economia mundial. Hoje um analista econômico de quem eu gosto publicou um vídeo sobre o assunto (https://m.youtube.com/watch?v=efadb-nYjto); a conclusão a que cheguei ao ver o vídeo e ler seu artigo é que, se o Estado Restrito buscar tomar essas medidas, é provável que o Estado Amplo (empresas) busque driblar essas medidas recorrendo a medidas de caráter ilegal envolvendo bitcoins, redes de contrabando etc. Não sei se estou imaginando demais ou se o que eu falo faz sentido. De qualquer maneira, é certo que rapidamente as condições de vida dos trabalhadores, começando pelos trabalhadores americanos (para a alegria dos nacionalista de esquerda do “Sul Global”), irão se deteriorar.

E viva a soberania nacional!

Trump realiza o programa de economia nacional, protecionista e proto-autárcica que uma certa esquerda preconiza. E isto é grave porque, como o João Bernardo desenvolveu vezes sem conta, demonstra a união do nacional com o social, ou se se preferir a justaposição entre a esquerda e a direita dos extremos.

Mas o que mais me surpreende é como capitalistas que, em teoria, deveriam ser os principais opositores do nacionalismo económico, são pontos de lança deste processo. Ou como muitos bilionários e gestores a eles ligados secundarizam a sua prática económica capitalista em prol de desígnios fundamentalmente ideológicos.

Quando os capitalistas, a esquerda e os trabalhadores se tornam promotores do fascismo (ou quase), o que falta para toda esta teia desembocar num fascismo do século 21 ou, pior ainda, num novo metacapitalismo?

Já que falei em vitórias, celebro agora outra. Seguindo os passos de Trump, Javier Milei declarou hoje que a Argentina abandonaria a Organização Mundial de Saúde. Aliás, não se tratou de mera imitação, porque Milei já há algum tempo havia anunciado essa medida. Mas hoje ele escreveu nas redes sociais: «Hemos decidido salir de un organismo tan nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia» (aqui) — exactamente as mesmas palavras que, durante a pandemia, escrevia e gritava a maior parte da extrema-esquerda, tanto a de raiz marxista como a anarquista. Obrigado, Milei!

HOMO SACER

grandes males exigem grandes remédios ou seja:

descontinuem já os supositórios de cocaína do JB

*** *** ***

Os capas pretas do autonomismo de resultados aderiram ao império da desfaçatez.