Por Arthur Moura

“Eu nem sou rapper.” — De Leve

Resumo

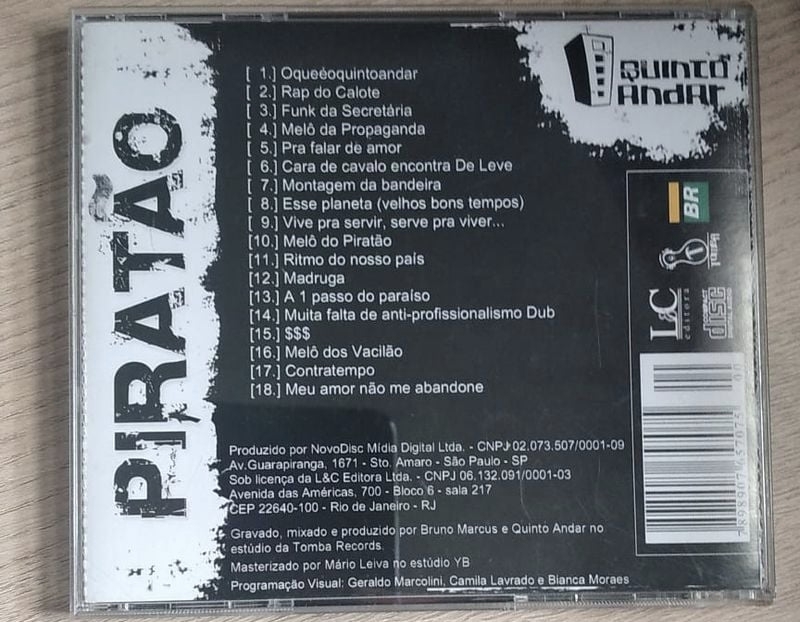

O Quinto Andar surgiu em Niterói no fim dos anos 1990, a partir do encontro entre De Leve, DJ Castro, Shawlin e Marechal — este último se desligando antes da gravação do álbum Piratão (2005), realizado por De Leve, Shawlin, DJ Castro e Bruno Marcus. O grupo transformou a precariedade técnica em linguagem e o humor em crítica, rompendo com a rigidez moral do “rap consciente” e inaugurando uma estética da recusa em que rir, improvisar e errar se tornam gestos políticos. Entre a era analógica e a cultura digital, o Quinto Andar antecipou o espírito do rap independente brasileiro: fazer arte como quem desafia o mercado, afirmando que a verdadeira independência não é o sucesso, mas o direito de criar sem pedir licença.

***

Infelizmente existe pouco material crítico dedicado ao Quinto Andar — lacuna que revela não apenas o descuido com a própria memória do rap carioca, mas também um sintoma mais amplo do apagamento histórico que atravessa a cultura brasileira. O grupo surgiu num momento de transição, quando a internet ainda era território instável e a produção independente ensaiava seus primeiros gestos de autonomia, e desapareceu antes que pudesse ser plenamente compreendido. A sua história, contudo, ilumina o que viria depois: o desdobramento do rap nacional rumo à profissionalização e à mercantilização das estéticas de resistência, assim como larga influência entre as novas gerações. O Quinto Andar nasceu coletivo, gregário, múltiplo — uma pequena comunidade de invenção que fazia da precariedade um laboratório — e se desfez quando a cena que ajudara a abrir começou a exigir identidades sólidas e carreiras individuais. Ou seja, o seu esfacelamento também respondeu ao seu tempo histórico (e às contradições desse tempo). Ainda assim, sua passagem deixou marcas profundas, como um navio quebra-gelo que, mesmo fragmentando-se, abriu rotas novas para o som e para o pensamento. Os seus ex-integrantes continuam dando contribuições importantes, ainda que ancorados em novas contradições. O grupo mostrou que era possível rir do fracasso e transformar o erro em linguagem, antecipando um modo de fazer arte que o país levaria anos para entender.

O Quinto Andar nasce de um encontro casual entre dois adolescentes de Niterói que escreviam rimas sem qualquer pretensão de gravar — De Leve e Marechal. Em entrevista concedida a mim em 2009, De Leve rememora com humor e nitidez aquele momento em que o rap ainda não era visto como ofício: “Eu e Marechal escrevíamos umas paradas na casa dele, mas tudo brincadeira, a gente nem gravava nada… posso arriscar que isso era em 1996.” O país vivia outra infraestrutura cultural: não havia cena estabelecida, nem estúdios acessíveis, nem uma economia simbólica em torno do rap. O ato de rimar era um gesto sem lugar, uma linguagem que ainda buscava seu espaço. O próprio De Leve descreve o período como um tempo de lacuna, de amadorismo radical, quando a vontade de fazer som convivia com a impossibilidade material de registrá-lo. O Quinto Andar nasce, portanto, como resposta a esse vazio — uma criação que emerge da ausência de meios. O início do grupo coincide com a chegada das primeiras conexões domésticas à internet. A precariedade técnica vira campo de invenção. De Leve, sem acesso a gravadoras ou selos, transforma o Napster em plataforma artesanal de divulgação: “Eu ficava na internet, no Napster, com as músicas nossas… fazia busca: ‘Racionais’. Quem tinha Racionais? Ia lá e mandava o som do Quinto Andar.” Essa estratégia rudimentar de compartilhamento — o envio manual de MP3 a desconhecidos — é um marco da gênese do rap digital brasileiro. O grupo nasce como prática de guerrilha comunicacional, um laboratório de subversão tecnológica antes mesmo da era das redes sociais. As músicas, gravadas em condições improvisadas, espalham-se de forma subterrânea, por curiosidade e insistência, mais do que por aceitação. “Neguinho ouvia e falava ‘que merda!’”, lembra De Leve, rindo. A provocação era o método.

Na ausência de uma indústria que os absorvesse, os integrantes do Quinto Andar inventaram uma linguagem própria, ancorada no humor, na ironia e na liberdade de abordar qualquer tema — da vizinha à menstruação — sem necessidade de justificativa política imediata. “A ideia era fazer a música pra nego curtir, pra rir, pra se divertir… e pode ser rap, pode ser maneiro e não precisa ser disso ou daquilo”, lembra De Leve. Esse impulso lúdico e anárquico não representava descompromisso, mas uma forma de reabrir o campo expressivo do rap num momento em que o gênero, após a década de 1990, havia se consolidado em torno da retórica da denúncia e do engajamento moral. O chamado rap consciente — fundamental para a formação de uma consciência de classe e racial no país — começava, entretanto, a produzir seus próprios limites. A força política do discurso se institucionalizava em fórmula: cada verso precisava afirmar algo, cada rima devia ensinar. A crítica social, antes gesto insurgente, tornava-se uma espécie de dever moral, um código de correção estética. É esse ponto que o Quinto Andar rompe. Ao rir, o grupo não abandona a crítica; ele a desloca. A ironia funciona como válvula de escape diante da seriedade excessiva que havia tomado o gênero. A recusa à “pureza” discursiva não é despolitização, é consciência do esgotamento de uma forma. Ao tratar temas banais, o Quinto Andar revela o quanto o cotidiano também é político: o tédio, o desejo, a precariedade, o humor são partes da experiência social. De Leve, Marechal, Shawlin, DJ Castro, Gato Congelado, Matéria Prima, Lumbriga, Kamau, compreendem que a vida popular não cabe apenas nas categorias da opressão e da luta — ela é também contradição, gozo e absurdo. Quando o grupo introduz a figura do “largado” ou o deboche sobre o próprio fracasso, não se trata de zombar da miséria, mas de reconhecer a humanidade que sobrevive nela. O riso, nesse contexto, é o ponto mais alto da consciência. Ele desmonta o heroísmo e recoloca o sujeito comum no centro da narrativa. O Quinto Andar nasce, assim, como uma reação estética ao fechamento moral do discurso político no rap. Sua crítica não vem do púlpito, mas da rua, do quarto abafado, da conversa atravessada — e é justamente essa desobediência de tom, esse humor sujo e contraditório, que devolve vitalidade à linguagem e inaugura a estética da recusa: o direito de não precisar provar seriedade para ser verdadeiro.

O Quinto Andar foi um dos primeiros grupos de rap que atravessaram a minha vida — e digo “atravessaram” porque não foi um encontro planejado, mas uma colisão. Já contei essa história algumas vezes em lives. Era o início dos anos 2000, por volta de 2003. Eu ainda morava com minha família e tínhamos um único computador em casa, aquele trambolho pesado, barulhento, que chiava quando conectava à internet discada. Um dia levei a máquina para a casa de um amigo — “Morto Vivo”. Ele era roqueiro, daqueles com discografia inteira do Metallica e do Sepultura organizada em pastas no HD. Pedi para ele copiar algumas músicas pra mim e, junto com uma avalanche de guitarras distorcidas, veio uma pasta chamada “Quinto Andar”. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Confesso que, naquela época, eu nutria um certo desprezo pelo rap — um preconceito que vinha das conversas de estúdio, das rodas de músicos de rock que repetiam, com a segurança de quem nunca ouviu direito, que o rap era coisa passageira, repetitiva, uma moda sem harmonia e sem futuro.

Abri a pasta sem nenhuma expectativa, só por curiosidade. Não era um disco, não era uma obra organizada, mas um amontoado de faixas soltas, gravações precárias, sons crus. E foi justamente isso que me pegou. Não parecia o tipo de música feita para soar bem, mas para existir. Havia ali uma urgência, uma verdade áspera. As batidas eram simples, as vozes pareciam gravadas num quarto abafado, e mesmo assim — ou talvez por isso — soavam mais vivas do que tudo o que passava nas rádios. Eu estava acostumado com o requinte técnico do rock, com a ilusão de que boa música é a que tem bons equipamentos. O Quinto Andar desmontou isso em poucos segundos. Aquelas músicas me mostraram que o som não precisava ser limpo pra ser potente. Que o improviso podia ser forma. Que a precariedade podia ser estética. Naquele tempo, a internet ainda era um território meio místico. O Napster, o Kazaa, o Soulseek eram portas para um outro mundo. As músicas baixavam devagar, linha por linha, e cada faixa era uma descoberta, um risco. O Quinto Andar habitava esse subterrâneo digital, essa madrugada em que a juventude caçava sons, ideias e liberdade. Eu ouvia as músicas e tinha a sensação de estar invadindo uma conversa alheia, uma mesa de bar onde os MCs trocavam piadas e desabafos. Eles rimavam como quem conversa — sem pregação, sem moralismo, sem o peso das certezas. Era uma voz urbana, debochada, cansada, cheia de inteligência. Eu não sabia ainda, mas estava ouvindo o som de um Brasil que o rádio não tocava e que as gravadoras fingiam não existir.

Com o tempo percebi que o Quinto Andar era mais que um grupo, era um gesto. Um modo de estar no mundo. Eles faziam música como quem responde ao tédio com invenção. Gravavam com o que tinham, lançavam onde dava, erravam e seguiam. O humor era uma forma de resistência, a ironia uma espécie de defesa contra a miséria cotidiana. Em cada faixa havia o retrato de uma geração que não se via representada por ninguém. Um “foda-se” sincero, sem pose, sem marketing. Quando ouvi “Largado”, senti o desconforto de quem se reconhece. Não era o tipo de rebeldia épica do rock — era a rebeldia do desânimo, a coragem de admitir o cansaço. E esse cansaço, dito em voz alta, tinha algo de profundamente libertador. “Largado” é talvez a canção que melhor traduz o espírito do grupo. O termo aponta para uma posição existencial: a de quem recusa a corrida moral da produtividade, de quem não quer ser enquadrado. É o gesto de alguém que entende que o sistema não é apenas econômico, é espiritual. Que a exigência de ser eficiente, competitivo, ajustado, é o modo mais eficaz de controle. O sujeito “largado” não é apático — ele está cansado. E transforma esse cansaço em linguagem. A música é uma radiografia do esgotamento coletivo. Quando o público transforma essa canção em ideologia, De Leve reage com humor e espanto. Porque a ironia não cabe em cartilha. A força do “Largado” está em negar o programa, em permanecer sem função definida. Essa ironia, que atravessa o trabalho do grupo, carrega uma dimensão política singular. Num país em que a miséria é constante e a esperança é mercadoria, rir é um ato de sobrevivência. O humor do Quinto Andar é a risada amarga de quem entende o absurdo da realidade. Cada rima que brinca com o caos é um modo de respirar. A leveza é uma forma de peso. E nesse movimento, o coletivo cria uma nova ética estética: a do improviso como método. A precariedade vira poética. O ruído, textura. O erro, assinatura. O que para a lógica do mercado é falha, para o grupo é identidade. Essa inversão de valor é revolucionária na sua simplicidade. É arte nascida do limite.

A canção é, ao mesmo tempo, um autorretrato e uma sátira social, um espelho que devolve o cotidiano de uma juventude que vive sob o olhar de reprovação permanente. O “largado” é o sujeito que encarna o desajuste como identidade — não o rebelde teatralizado, mas o homem comum que se recusa a ser adestrado. A letra é construída como narrativa cômica, cheia de imagens reconhecíveis: o sujeito de chinelo, a namorada envergonhada, o sogro moralista, o segurança que desconfia da aparência, o caixa que acusa o pobre de roubo. A repetição de situações banais cria um inventário do estigma social, onde cada gesto e cada roupa se transformam em marcador de classe. O humor funciona como instrumento de denúncia. É a gargalhada amarga de quem conhece a humilhação cotidiana e a transforma em rima. A ironia do refrão — “É o terror da família quando cê cola com a filha / Só porque cê é largado” — desloca o peso da crítica: o problema não é o indivíduo, mas a moral burguesa que vê perigo na informalidade, ameaça na pobreza e vergonha no improviso. De Leve opera um deslocamento ético. Ele transforma o que, para a lógica dominante, é sinal de desleixo em símbolo de autenticidade. “Cê anda de chinelo toda hora”, “cê é velho e continua largado”, “pra continuar largado”: a repetição martela a persistência desse sujeito que não muda porque mudar significaria trair sua própria forma de vida. O “largado” não é desleixado por descuido, é coerente por convicção. No mundo que exige eficiência, limpeza, formalidade, ele representa a presença do erro como forma de resistência. A canção, nesse ponto, ultrapassa a anedota e se torna filosofia popular. Fala de uma ética subterrânea, um modo de vida que se sustenta à margem, um código de conduta que recusa a domesticação simbólica do capital.

“Largado” é o avesso da moral do sucesso. Cada verso aponta para uma espécie de pedagogia negativa: a música ensina a não ascender, a não competir, a não polir o que o sistema exige que seja polido. É uma recusa estética e existencial. O humor não busca aprovação; ele opera como desobediência. O riso é o disfarce da crítica. Quando ele diz “Síndrome de pobre, largado estilo nobre”, há uma inversão completa do valor burguês: o pobre não é o carente, é o único que não se vendeu. O “largado” não deseja integrar-se, ele já entendeu o custo dessa integração. Essa compreensão silenciosa é o que faz da canção um dos documentos mais potentes da contracultura urbana brasileira. Sua força está em devolver humanidade à precariedade. O que em outro contexto seria visto como fracasso — o chinelo, o vale-refeição, o boné emprestado, o almoço no restaurante popular — aqui ganha uma aura de dignidade. O “largado” é o que sobrevive sem espetáculo, o que mantém a sensatez num mundo que exige pose. O último verso, “Tem gente que muda / Mas se depois de 25 anos, ainda sai de casa de bermuda / Vai morrer largado”, encerra o ciclo com ironia melancólica. Não há redenção nem lição de moral: há permanência. O sujeito continua sendo quem é, e essa constância, num tempo de máscaras, é a única forma de integridade possível.

A canção se inscreve, portanto, como uma espécie de sociologia em versos. Mostra o cotidiano das classes subalternas não como vítima, mas como inteligência popular que dribla o poder por meio da invenção. O “largado” é a figura que escapa à lógica da mercadoria, o corpo que não se ajusta, o gesto que interrompe a coreografia do capital. É o operário sem uniforme, o artista sem marketing, o cidadão sem etiqueta. No fundo, De Leve compõe um elogio da simplicidade que não é insurgente. “Largado” transforma o desajuste em símbolo de consciência. Em sua aparente leveza, o texto carrega densidade política: uma crítica à estética da limpeza, à moral da produtividade e à tirania do sucesso. O que o Quinto Andar intuiu ali, ainda de forma precária e ruidosa, é que o riso pode ser a forma mais eficaz de denúncia, e que a recusa em se adequar — mesmo quando parece preguiça — é, em si, uma forma de resistência.

Ambas as canções — “Largado” e “Já É” — formam, juntas, uma espécie de díptico sobre o desencanto e a recusa. Se em De Leve o humor traduz o cansaço social como forma de sobrevivência, em Marechal o cansaço se torna gesto estético, um modo de desafiar o próprio peso do discurso. São duas faces de uma mesma insubordinação: o direito de não corresponder às expectativas, seja da moral do trabalho ou da moral do rap.

“Já É”, de MC Marechal, é uma faixa reveladora do espírito experimental e provocador do Quinto Andar. Em sua aparente leveza, o texto de Marechal carrega uma crítica contundente à rigidez estética e discursiva que dominava o rap brasileiro. O rapper se coloca frontalmente contra a ideia de que a autenticidade no rap depende da extensão da letra, da densidade do conteúdo ou da pretensa profundidade moral. O verso “Se você é maluco e fica ouvindo meu som / é certo que já percebeu e comentou com os amigos que eu só escrevo uma parte e largo um refrãozinho na moral” é uma provocação direta ao dogmatismo lírico que caracterizava o gênero — uma espécie de desafio à tradição do “rap longo”, da narrativa interminável, das canetas gastas como símbolo de competência. Marechal desmonta essa retórica de maneira debochada: “Você pode até achar que é preguiça, mas a minha arte é assim pra não encher o saco”. A frase, aparentemente banal, revela uma tomada de posição estética: o cansaço como gesto crítico. O tédio diante da repetição se torna argumento poético. A recusa em alongar o discurso não é preguiça, mas estratégia — um modo de negar o formalismo que transforma o rap em ritual disciplinado.

O eixo histórico do Quinto Andar atravessa uma década decisiva para a cultura brasileira. O grupo surge na virada dos anos 1990 para os 2000, em meio a transformações sociais, políticas e tecnológicas que reconfiguravam a forma de produção cultural no país. A geração que o compõe cresceu sob o impacto da abertura neoliberal, da precarização do trabalho e da desarticulação dos movimentos sociais. O horizonte revolucionário dos anos 1980 e o realismo combativo dos anos 1990 — tão fortes na estética de grupos como Racionais MC’s — já não encontravam solo fértil no início do novo milênio. A juventude urbana, sobretudo a que habitava o entre-lugar da classe média baixa e da periferia, vivia um desencanto sem programa: era politicamente órfã e culturalmente saturada. Foi nesse vazio histórico que o Quinto Andar apareceu — um coletivo que, sem querer, traduziu o colapso das certezas políticas e a chegada de uma sensibilidade pós-utópica. O Rio de Janeiro, berço do grupo, também é personagem dessa história. A cidade vivia uma transição simbólica: após a euforia modernizadora dos anos 1990 — marcada pela reconfiguração urbana e pela promessa de um “Rio Global” —, emergia um cotidiano de desilusão e desencaixe. A zona sul perdia sua aura de glamour, a Baixada e Niterói se afirmavam como polos de produção cultural e o funk começava a ocupar o papel de linguagem popular dominante. O rap carioca, historicamente mais difuso e menos organizado que o paulista, ainda buscava um centro. Foi nesse contexto que o Quinto Andar se tornou referência — não por oferecer uma direção, mas por aceitar o caos como método. Niterói, onde De Leve e Marechal se conheceram, simbolizava bem essa ambiguidade: próxima e distante do Rio, urbana e suburbana, ao mesmo tempo parte e resto. A ironia niteroiense, com sua fala mansa e humor melancólico, está impregnada em cada faixa do grupo. As músicas registram uma cidade cansada, mas ainda pulsante. O personagem do Quinto Andar — o sujeito sem grana, de chinelo, barrado nas festas, zombando do próprio fracasso — é o retrato mais honesto do Brasil dos anos 2000: uma população que não chegou a se integrar plenamente ao consumo, mas também já não acreditava em projetos coletivos. Essa consciência de estar no entre-lugar — nem excluído absoluto, nem incluído real — define a historicidade do grupo. O Quinto Andar é o som de uma transição de época, a tradução cultural de um país que trocava o sonho da transformação pelo alívio da sobrevivência.

No plano do rap nacional, o grupo representa o ponto de inflexão entre duas eras. De um lado, o legado da “fase heróica” — politizada, discursiva, marcada pela retórica da denúncia e pela solidez ética dos anos 1990. De outro, o nascimento da cultura digital e da estética pós-industrial, que dissolveria fronteiras entre gêneros, linguagens e classes. O Quinto Andar foi o primeiro a habitar esse intervalo. Se os Racionais MC’s e o Facção Central denunciavam o sistema, o Quinto Andar o ridicularizava; se o rap paulista falava da opressão estrutural, o carioca descrevia o desconforto difuso de viver sob ela. A luta de classes, que antes aparecia como conflito aberto, agora se manifestava como ironia. O “foda-se” do De Leve e o “já é” de Marechal são respostas a um mesmo impasse histórico: como sustentar uma ética de resistência num mundo que transformou até o protesto em produto? O grupo respondeu com desobediência estética. Ao invés de aderir à seriedade militante, preferiu rir; ao invés de reivindicar pureza, assumiu o erro; ao invés de construir um discurso fechado, celebrou o inacabado. Essa atitude, que pode parecer leve, é profundamente política. É o gesto de quem recusa a forma disciplinar da crítica e propõe, em seu lugar, uma crítica encarnada, cotidiana, feita de tropeços e gírias.

A trajetória do Quinto Andar também acompanha a transformação do próprio campo cultural brasileiro. Nos anos 2000, a cultura independente deixava de ser apenas resistência marginal e passava a ser incorporada pelo discurso da “economia criativa”. O grupo viveu, em tempo real, o processo de mercantilização da rebeldia. As mesmas ferramentas que garantiam autonomia — os computadores, os fóruns, a internet — tornaram-se, poucos anos depois, instrumentos de vigilância, promoção e competição. Os artistas que nasceram da precariedade passaram a disputar métricas de sucesso e financiamento. O rap, antes espaço de insurgência, converteu-se em mercado simbólico, com nichos, selos, patrocínios e uma nova classe média cultural. O Quinto Andar, no entanto, encerra sua trajetória antes dessa captura total. Dissolve-se em 2005, com Piratão, no exato momento em que o rap independente começava a se profissionalizar. É como se o grupo tivesse intuído que a espontaneidade não sobreviveria ao algoritmo. Seus integrantes seguiram caminhos distintos, mas cada um levou consigo um fragmento do espírito original. Marechal se tornou figura central na institucionalização do rap alternativo — com sua “Batalha do Conhecimento” e o projeto “Um Só Caminho”, transformou a liberdade estética em doutrina. De Leve continuou trilhando o caminho do humor e da crítica, preservando a leveza e a ironia como formas de pensar o mundo. Shawlin e Kamau seguiram rumos mais técnicos, mais próximos da linguagem profissional que o próprio grupo havia satirizado. Matéria Prima produziu álbuns fantásticos como 2Atos, musical, poético, lançado em 2017. O Quinto Andar, como coletivo, desapareceu, mas seu fantasma permanece rondando a cena — como lembrança de um tempo em que a arte ainda podia nascer do improviso e a precariedade era sinônimo de verdade.

O Quinto Andar ocupa o lugar do “intervalo”, o tempo entre o fim de um ciclo e o início de outro. É o som do hiato — o momento em que o rap deixa de ser exclusivamente instrumento de denúncia e passa a ser também autorreflexão, espelho de si. O grupo é herdeiro de uma tradição crítica e, ao mesmo tempo, precursor de uma sensibilidade pós-industrial. Sua importância não está apenas nas letras, mas no modo como encarna o espírito de uma época: a passagem da militância à ironia, do engajamento à autoanálise, da coletividade política à fragmentação digital. O Quinto Andar é o rap que aprendeu a rir porque entendeu que o riso é a última defesa possível num mundo que transforma tudo em mercadoria. Seu eixo histórico é o da transição e da perda — mas também o da invenção de uma nova linguagem, nascida entre a utopia que se esvai e o cinismo que ainda não se impôs. É o som de um país que, sem saber para onde ir, decidiu transformar o desajuste em ritmo. O Quinto Andar foi uma faísca. Uma fagulha que incendiou uma década de criação e depois se desfez no ar, deixando atrás de si uma trilha de fumaça, estilhaços e invenção. Não há como falar da história do rap no Rio de Janeiro sem cruzar esse breve episódio, porque ele condensa uma época, um estado de espírito, uma forma de pensar o som e a cidade. Quando o grupo aparece, a virada do século ainda respirava restos do que fora a cultura analógica: a fita cassete, o vinil, o ensaio de garagem. Ao mesmo tempo, um novo corpo social se formava — a juventude conectada, precária, curiosa, mergulhada nas primeiras brechas digitais.

O debate sobre se o Quinto Andar possuía ou não uma ideologia revela uma dimensão fundamental da estética e da ética que o grupo ajudou a inaugurar. O Quinto Andar nunca teve uma ideologia explícita, mas possuía uma visão de mundo — e essa visão era, por natureza, antissistêmica. Sua “ideologia”, se assim se pode chamar, era a do acaso, da desorganização, da vida improvisada, e isso é precisamente o que o tornou tão influente. Ao rejeitar o discurso da grandeza, o grupo mostrou que o comum também é político. E ao transformar a precariedade em linguagem, deu forma a uma sensibilidade coletiva que o Brasil urbano conhecia, mas não nomeava. O público fez do “largado” uma ideologia porque, em última instância, precisava de uma — precisava transformar em mito aquilo que o capitalismo lhe negava como condição de vida digna. Nesse sentido, a força simbólica do Quinto Andar ultrapassa o grupo: ele representa o nascimento de um novo ethos no rap brasileiro, o momento em que a margem começou a falar de si com ironia, sem pedir desculpas e sem se explicar. Essa, talvez, tenha sido a sua verdadeira ideologia — não uma doutrina, mas uma forma de estar no mundo.

O álbum Piratão, produzido por Bruno Marcus, sintetiza esse período. Lançado em 2005, já no ocaso do grupo, o disco cristaliza a contradição de uma geração que viveu à margem da indústria e da legalidade. O “piratão” é mais do que um símbolo da pirataria; é um espelho da informalidade brasileira, da sobrevivência pela gambiarra. As faixas se equilibram entre crítica e deboche, entre a denúncia e o cotidiano. A sonoridade é seca, o humor corrosivo, a sinceridade desconcertante. “Rap do Calote”, “Melô da Propaganda”, “Esse Planeta” — todas tratam da vida comum como campo de fricção política. O Quinto Andar olhava para o país sem a retórica do herói, sem a estética da pureza. Não havia pureza possível. E talvez por isso, o som era verdadeiro. Mas o grupo não resistiu à própria intensidade. O que começou como coletividade espontânea se fragmentou com a mesma rapidez com que se formou. A dissolução do Quinto Andar é o retrato de um tempo em que a colaboração cede espaço à gestão. Cada integrante precisou encontrar seu caminho num mundo que exigia individualidade como moeda. A lógica do coletivo, que parecia natural no início, se tornou difícil de sustentar quando a visibilidade entrou em jogo. O mercado sempre encontra um modo de dividir o que ameaça ser comum. Ainda assim, o que ficou não foi o fracasso, mas o eco. Cada trajetória solo — Marechal, Shawlin, Kamau, De Leve — carrega uma centelha daquele laboratório de som e pensamento.

O impacto do Quinto Andar no rap do Rio foi profundo. Depois deles, a cena nunca mais foi a mesma. Abriu-se espaço para múltiplas vozes, para experimentação, para uma estética menos rígida e mais consciente de si. A herança está nas batalhas de rima, nas produções independentes, nas conexões entre rap, funk, trap e poesia urbana. A cidade, que sempre foi palco de exclusões, encontrou neles um espelho generoso: o retrato de uma juventude que, mesmo sem horizonte, inventava uma linguagem. O Quinto Andar permanece como uma espécie de alegoria. Representa o instante em que a independência ainda parecia possível, antes de ser completamente cooptada pela lógica do empreendedorismo cultural. Representa também a ética da partilha, mesmo que breve, em um tempo em que tudo se tornou competição. E, sobretudo, representa a dignidade da imperfeição — o direito de criar sem pedir autorização.

O gesto do “foda-se” no rap brasileiro atravessou um processo de domesticação que acompanha a própria história recente da cultura urbana no país. Em sua origem, quando ecoava nas rimas do Quinto Andar e nas ironias do De Leve, o “foda-se” era mais do que um palavrão — era uma torção da linguagem, um modo de afrontar a lógica do decoro e da disciplina. Representava a recusa à forma social do ajuste. O “largado” não era o desinteressado, mas aquele que se mantinha à margem da moral do desempenho; a palavra carregava o peso existencial de uma juventude que preferia a precariedade à submissão. Havia nesse despojamento uma inteligência do cansaço, uma rebeldia silenciosa contra a cidade funcional, contra a padronização das falas e das identidades. Com o tempo, esse mesmo signo foi absorvido, remodelado e devolvido à juventude como slogan. O “foda-se” deixou de ser expressão de ruptura e virou mercadoria afetiva, modelo de conduta, estética de marca. O que antes era provocação transformou-se em estilo de vida publicitário. O que havia de ironia e crítica foi reduzido a superfície. O mercado, que tudo devora, compreendeu que o desencanto podia ser vendável. E assim o gesto libertário se converteu em produto: o “foda-se” como performance de consumo, o “largado” como identidade de boutique. O gesto que antes dizia “não participo do jogo” virou “não quero saber de nada”. A recusa à adequação foi convertida em anestesia. Essa mutação é sintoma da reestruturação social do capitalismo: a crítica se torna imagem, e a rebeldia, passatempo. O “foda-se” se transformou em válvula de escape administrada, em terapia de consumo. É esse o ponto em que o rap, atravessado por sua própria visibilidade, começa a se moldar às exigências do capital. As letras passam a obedecer à gramática do algoritmo. O ritmo, a batida e o refrão são pensados para o consumo rápido, para o compartilhamento imediato. A arte se adapta às plataformas, e não o contrário. Os artistas compreendem, intuitivamente, que precisam performar acessibilidade para sobreviver. O “foda-se” vira etiqueta de marketing, e a independência, retórica de venda.

O rap do Rio de Janeiro viveu essa transição de forma dolorosa. Dos becos e estúdios improvisados de Niterói às campanhas publicitárias das marcas de streetwear, o percurso do som acompanha a trajetória do país: um deslocamento da precariedade criativa para a profissionalização controlada. O Quinto Andar, nesse sentido, permanece como lembrança de uma época em que era possível errar, improvisar, gravar sem pauta, sem patrocínio, sem público-alvo. A liberdade não estava no mercado, estava na ausência dele. O que restou do “foda-se” original é o eco de um riso que já não se ouve. Um riso cansado, melancólico, que lembra o momento em que o rap ainda falava das ruínas e não das vitrines. Essa lembrança, porém, não deve ser nostalgia: deve servir como medida crítica. Pensar o Quinto Andar hoje é pensar o destino da criação popular sob o capitalismo tardio. É lembrar que toda vez que a linguagem se aproxima da sinceridade, o mercado encontra um modo de capturá-la. O desafio, para quem continua produzindo, é escapar dessa captura sem cair na paralisia.

O Quinto Andar não apenas inaugurou uma estética, mas revelou uma posição no mundo. Sua obra, marcada por improviso, precariedade técnica e ironia, é a tradução de um tempo em que a juventude brasileira experimentava o esgotamento dos grandes discursos e a saturação do engajamento moral. Quando De Leve diz “Eu nem sou rapper”, ele não está negando o hip-hop — está negando o enquadramento, a identidade disciplinar, a exigência de ser algo definido. O grupo transformou a recusa em linguagem e, com isso, formulou uma das expressões mais lúcidas do desencanto contemporâneo. O “mal feito” virou categoria crítica, não porque se orgulhassem da falta, mas porque entenderam que o erro é o último refúgio da verdade numa sociedade que exige polimento e performance. O que o Quinto Andar nos ensinou, enfim, é que há uma beleza imensa em dizer não.