Existe uma distinção essencial entre artes narrativas e artes não-narrativas. Por João Bernardo

Este texto foi escrito na Cadeia de Caxias, Reduto Norte, nos últimos meses de 1965 e nos primeiros meses de 1966. Até agora nunca fora publicado.

Quando o escrevi tinha dezanove anos, era militante do Partido Comunista, estava preso pela terceira vez e pouco tempo antes havia sido expulso por oito anos de todas as universidades portuguesas.

Apresento aqui o original, sem alterações estilísticas ou outras. Limitei-me a corrigir lapsos e suprimir algumas vírgulas. Como estava proibido de receber quaisquer livros, não tinha possibilidade de conferir citações nem a ortografia de nomes próprios nem de me certificar dos detalhes de certas imagens ou dos títulos e atribuições de obras. Restava-me o museu da memória. As notas de rodapé, todas elas originais, dão conta dessas minhas incertezas, mas agora rectifiquei entre colchetes nomes e títulos errados.

1

Acerca das polémicas do figurativo ou não-figurativo na pintura, dos caminhos da pintura, da pintura como modo de luta e do seu carácter social, ocorre sempre dizer-se, e isto parecendo não suscitar dúvidas, que a pintura é uma arte. E sendo as afirmações mais básicas, as tomadas por indiscutíveis, que formam a camada já há muito assente, e com tendência a imutável, de determinadas concepções, é sempre vantajoso analisá-las e ver se não residirá nelas a origem de uma incorrecta visão dos problemas.

2

À pintura, à literatura, ao cinema e a tantas várias coisas se tem chamado «arte». E o mais curioso é que formas novas apareceram, outras evoluíram, transformaram-se, algumas ainda subdividiram-se, mas o termo que as exprime continuou o mesmo, imóvel, muito uno como um bloco de granito.

Esta palavra criou-se numa altura de sincretismo das diversas formas artísticas. Há pouco tempo que o homem tinha começado a domar a natureza, as técnicas que lhe permitiam transformá-la eram ainda bastante rudimentares e muitos modos de expressão estavam fora do seu alcance. E só mais tarde é que se exprimiram por palavras diferentes duas funções que até aí tinham nome comum: a do «artista» e a do «artesão». E hoje, que as possibilidades humanas de domínio do mundo chegaram a um grau bastante elevado, que novas técnicas se criaram, que muito se aperfeiçoaram as já existentes, o termo continua pacatamente o mesmo, tal como há milénios atrás: «arte».

Isto porque a palavra tem de ser por todos entendida e de ter para todos um idêntico significado; tem carácter convencional. Se surge uma ideia nova, essa ideia tem de ser exposta ao público com palavras; e palavras que este conheça e entenda, isto é, palavras criadas com base nas ideias antigas, palavras relacionadas com anteriores conceitos. E o inovador, ao exprimir-se com os velhos termos, se lhes tem que conservar a forma, muda-lhes o significado (o que aumenta ainda o carácter de convenção que lhes é dado).

Mas o que até aqui tem sido uma necessidade é também um perigo; por vezes, em lugar de a palavra ser dominada é ela que domina. O utilizar um mesmo termo para significar dois conceitos diversos cria o risco de nos fazer esquecer as distinções fundamentais e de considerarmos como essencial esta única (e ilusória) semelhança.

É que a palavra não é somente criada: servindo de base a raciocínios novos, ela influencia-os e encaminha-os; e, assim, ela tem também função criadora.

O que explica porque tem sido empregue um mesmo termo para significar realidades diferentes que é forçoso distinguir.

3

Dum modo geral, podemos dizer que todas as formas de expressão artística são capazes de fazer surgir figuras ou de contar uma história. Mas entendamo-nos! (E aqui é que devemos iniciar a diferenciação entre as diversas «artes».) Se para algumas o narrar constitui a própria razão de ser, isto é, se para existirem têm de narrar e se só narrando existem, outras há em que a narração tem um carácter meramente acessório; passam bem sem isso, e só por motivos a elas alheios é que se vêem obrigadas a derivar dos seus fins naturais e a tomar outros rumos.

Um exemplo notório do que acabei de dizer é a música. As partituras em que se pretende narrar ou só são compreensíveis para quem de antemão conheça a história e a sua transposição musical ou caem no mais completo ridículo. Richard Strauss é bem o exemplo da falência do figurativismo musical; e quem da Sinfonia Fantástica só conheça a música ignorará certamente a história que ela pretende contar. Eisenstein nas suas teorias sobre a aplicação da música ao cinema compreendeu bem que ela em caso algum devia ser narrativa; foge à facilidade de obrigar as notas a «representarem»… com o auxílio da imagem; e faz que a música acompanhe a narração noutro plano, um plano especificamente seu, o único em que se pode expandir livremente.

Mas há artes que consistem em fazer surgir repetidamente e com permanência figuras e ideias. Artes que narram. Artes que têm movimento e que permitem analisar a evolução de um acontecimento. Que contam uma história. É o caso da literatura; mas se atentarmos em todas as dificuldades e imprecisões das palavras; se virmos de que modo a descrição pode ser limitada e pouco objectiva — é o caso do cinema. O cinema: de todas as artes, a narrativa por excelência; aquela cuja base é o movimento; e não há movimento sem história. Dizer cinema ou movimento ou narração é idêntico. Desde a pequena aventura do homem da mangueira que ele é narrativo. E não podia ser outra coisa! Ao fazer «Vormittagsspucken» [Vormittagsspuk] Richter certamente não pensou até que ponto ia ser narrativo. O próprio cinema chamado abstracto! Linhas a evoluir ou chapéus de coco voando ao vento, coisas sem aparente significado, pelo próprio facto de serem cinema são o contar duma história. Hoje, já mais de meio século decorrido sobre o seu início, os realizadores compreenderam que caminho ele devia tomar; compreenderam que cinema é narração.

Irmãos Lumière, O Jardineiro, 1895

«A pequena aventura do homem da mangueira»

Hans Richter, Vormittagsspuk, 1928

«Richter certamente não pensou até que ponto ia ser narrativo»

Walter Ruttmann, Opus I, 1921

«O próprio cinema chamado abstracto, pelo facto de ser cinema é o contar duma história»

E chegamos assim à distinção essencial entre artes narrativas e artes não-narrativas. Seguirão linhas diferentes, com diferentes fins, consoante as diferentes possibilidades. De confundirmos umas com outras ou de as não distinguirmos resulta baralhar-lhes os caminhos, chegarmos a impasses, cairmos em contradições irresolúveis. Só compreendendo a diversidade entre as artes podemos compreender que direcções devem elas seguir.

4

Mas antes da invenção, tão recente, da forma de expressão artística plenamente narrativa, qual a arte que se podia utilizar para esse fim? A literatura tinha uma expansão de tal modo restrita que só importava em determinada classe social privilegiada; e mesmo depois da invenção da imprensa, o elevado grau de analfabetização que perdurou, e que na maior parte das regiões ainda perdura, impediu-a de se tornar um eficaz modo de divulgação. A pintura era a arte que mais se prestava, e como tal foi aproveitada; e o ser por todos facilmente entendida e o a todos poder chegar com facilidade vieram incentivar ainda mais esta utilização da pintura para fins diversos dos que lhe competiam. Todas estas condições fizeram-na tornar-se, forçadamente, uma arte narrativa.

Em pintura (e excluo o caso dos frescos) a narração mais antiga é a de carácter religioso. Aparecem-nos os painéis, trípticos ou polípticos (menos vezes os dípticos) que nos contam a história do modo mais simples e primitivo: fazendo a representação pictórica de determinado acontecimento ou, no caso de o painel ter mais que uma tábua, representado uma série de acontecimentos ligados entre si ou referidos à mesma pessoa, geralmente um santo.

Outras vezes, e isto mais tarde, com a invenção da perspectiva, faz-se representar, num mesmo quadro, diversas partes duma história, dando a ideia da sua evolução; e o que na realidade era uma separação temporal e cronológica aqui é dado com uma divisão entre os diversos planos da perspectiva (é exemplo o caso tão frequente dos presépios com os reis magos em plano médio e a matança dos inocentes em plano de fundo).

Com o tempo, estas técnicas vão evoluindo e aperfeiçoando-se. O pintor sente que à narração está intimamente ligado o movimento; e já o não satisfazem aqueles toscos quadros em que pedaços duma história apareciam, estáticos e perfilados, aos saltos bruscos no tempo, sem uma evolução que se pudesse seguir tal como na realidade se segue o desenrolar dos factos. E inventam-se então modos de retratar o movimento na tela. É uma data importante: é o início do ponto máximo da alienação da pintura, o começo do seu maior desvio. Mas aqueles que, ao tempo, eram ainda pintores-narradores metem-se com afinco por esse caminho; e as técnicas de representar o movimento vão-se esmerando até atingirem o cume com o romantismo. Entre as que primeiro nos surgem estão a da distorção dos corpos e a da compensação dos volumes, aparecendo geralmente com simultaneidade visto possuírem fins diferentes, ou melhor, contribuírem de diferentes modos para um mesmo fim. A distorção de um corpo dá movimento unicamente a uma determinada figura; consegue-se este efeito representando simultaneamente no mesmo corpo diversas fases consecutivas de determinado movimento. A «Virgem e Santa Ana» [«A Virgem e o Menino com Santa Ana»], de Da Vinci, é um bom exemplo: Maria estende os braços para o seu filho executando uma torção da cintura; e para dar essa ideia, as pernas estão colocadas numa posição cronologicamente anterior à do tronco, e este à dos braços e da cabeça [1].

Leonardo da Vinci, A Virgem, o Menino e Sant’Ana, c. 1510

«As pernas estão colocadas numa posição cronologicamente anterior à do tronco,

e este à dos braços e da cabeça»

A compensação entre as diversas formas que surgem na tela serve para dar movimento ao todo do quadro. No tão conhecido fresco de Miguel Ângelo «A Criação», é a relação entre o corpo de Adão e o de Deus; ou na «Batalha» [«A Batalha de San Romano»] de Ucello [2] [Uccello] pela combinação entre os corpos dos cavalos e os paus das lanças. A meu ver, o ponto culminante do movimento num quadro dado pela compensação das formas é o «Enterro do Conde de Orgaz», em que se consegue o dificílimo de exprimir a ascensão de uma alma, que evidentemente não é vista, mas cujo movimento claramente se pressente.

Paolo Uccello, A Batalha de San Romano (versão Uffizi), c. 1450-1456

«A combinação entre os corpos dos cavalos e os paus das lanças dá o movimento ao quadro»

El Greco, O Enterro do Conde de Orgaz, c. 1586-1588

«El Greco consegue exprimir a ascensão de uma alma, cujo movimento claramente se pressente»

Uma outra técnica se criou, que conjuntamente com as duas anteriores veio possibilitar a representação do movimento na pintura dum modo ainda mais perfeito: a combinação de determinado tipo de sombras com os corpos. Foi na época romântica que esta técnica chegou ao máximo da sua evolução. Um dos mais admiráveis exemplos deste artifício pictórico é a «Medeia Furiosa». Élie Faure chamou-lhe «antecipação cinematográfica» [3]. Aquelas estreitas faixas de negro sombrio alternando com a claridade (e o motivo lógico pode ser, por exemplo, a passagem da luz através das folhas duma árvore) conferem à figura um tipo de movimento até aí desconhecido nas telas: a rapidez, o quase frenesi. Consegue-se assim representar simultaneamente movimentos com diversos graus de rapidez; e isto é muito importante: permite uma mais correcta narração dos acontecimentos, permite já o confronto de figuras que se deslocam a diferentes velocidades; é, de facto, uma antecipação cinematográfica.

Eugène Delacroix, Medeia Prestes a Matar os Filhos, 1838

«Uma antecipação cinematográfica»

Mas tendo a pintura sido transformada numa arte narrativa, ela tem de mudar de métodos consoante as pessoas a quem a narração se destina — os símbolos que ela utiliza para contar a história (as figuras pintadas) têm de variar conforme o público que os vai receber. Numa mesma época El Greco, Velazquez e Brueghel. A simbologia de Greco era extremamente esotérica; só uma elite bastante restrita a podia compreender; era pessoalíssima e, em tantos aspectos, quase extemporânea; e evoluiu tornando-se cada vez menos acessível à medida que cada vez mais ele pintava para si próprio. Velazquez era um pintor da corte e um pintor na moda; as suas figuras são destinadas aos senhores, aos grandes de Espanha; correspondem bem à classe superior do império. Brueghel narrava para o povo; e para um povo pujante, porque era duma nação que se revoltava contra os seus opressores estrangeiros; um povo que se organizava, que lutava, que tentava impor a sua vontade. Por isso os seus símbolos são tão diferentes; estão na linha daquela tradição que constituía a base da cultura popular da época: certa tradição medieval; e o aproveitamento da cultura greco-romana, que caracterizava a civilização das classes dominantes, é muito alheio aos seus quadros [4].

Mas repare-se: diferença nos métodos de narração significa apenas diferença nas figuras pintadas, tornando-as acessíveis, e não nas técnicas narrativas, nos modos de dar a sugestão do movimento; estas utilizavam-se e aperfeiçoavam-se qualquer que fosse o público a quem se destinavam.

5

Com o início do século vinte, temos dois acontecimentos simultâneos: a invenção do cinema e a alfabetização dum maior número de pessoas. Surge-nos, assim, facilitada a expansão das artes verdadeiramente narrativas; a pintura pode-se libertar de imposições e fins a ela estranhos e começar a seguir um caminho próprio.

Deixando de contar uma história o que lhe resta então? Em primeiro lugar, e dum modo imediato, o que a tradição lhe deixou, os modos de proceder à narração: os símbolos (as figuras) e as técnicas de sugerir o movimento.

Despojada a figura das suas funções narrativas, na verdade o único fim que presidiu à sua criação, ela perde o significado e transforma-se em arabesco; e daqui em diante já não é pintada pela necessidade de melhor contar, mas sim pela de melhor decorar.

E já não existindo a história, já a figura não precisando do movimento, este separa-se e torna-se independente. Passa a constituir qualquer coisa que pode ser analisada em si, que pode existir por si própria.

Paralelamente com determinado número de ideias, os Futuristas, no campo pictórico, apaixonam-se pelo movimento; e foi a sua escola a que melhor o sistematizou. Duchamp, Picabia com a sua série de «retratos» de «Udnie», mas muito especialmente Boccioni com o «nu descendo uma escada» [5] [«Nu Descendo uma Escada» é de Duchamp], levaram as técnicas do movimento na pintura à sua máxima simplicidade, e ao mesmo tempo à sua máxima depuração; o «nu descendo uma escada» é mais que uma tela — é um manual! Desaparece tudo o que não interesse à técnica do movimento; é um dos caminhos que levou a uma arte «abstracta», isto é, que não utiliza a figura. Reduz-se o quadro a uma série de traços fundamentais, que combinando-se entre si lhe vão dar a desejada animação. Os riscos de Hartung, na esteira artística (e ideológica) do Futurismo, são disso um exemplo claro. Caminho errado, no entanto. Perdido, fechado sobre si próprio, resulta hoje numa série de repetições, mais ou menos anarquizantes, de experiências já feitas. Caminho sem futuro, porque pretendeu continuar, na pintura, precisamente aquilo que ela tinha de alienatório, aquilo que era um dos artifícios de que se necessitava para relatar um acontecimento. Os Futuristas e os seus continuadores, esquecendo a íntima ligação entre a narração e o movimento, pretendiam dar movimento a uma pintura não-narrativa!

Francis Picabia, Udnie, uma Jovem Americana, 1913

«As técnicas do movimento na pintura levadas à máxima simplicidade»

Marcel Duchamp, Nu Descendo uma Escada nº 2, 1912

«Mais que uma tela — é um manual»

Hans Hartung, sem título, 1955

«Os riscos de Hartung são um caminho errado»

Mas houve pintores que abandonaram o movimento para empregar unicamente a figura; fizeram-no conscientes da sua nova aplicação, dos seus novos fins. Ela deixa de ser representativa, deixa de descrever um homem ou uma coisa; e um limão passa a ser, tão simplesmente, um círculo amarelo, e como tal é utilizado. A figura pode-se, agora, deformar livremente, já não para que lhe seja conferida velocidade, mas para melhor preencher determinados espaços, para melhor equilibrar outras figuras. É mais um artifício que começa a definhar, porque perde a razão de ser: que interessa ao pintor que a mulher seja mulher, se o seu vestido é uma tão bela, e tão útil, mancha de azul? E então a saia enche-se, alarga, toma desmesuradas proporções, e o azul invade todo o resto do quarto, liga-se ao céu, enche a tela. E o que vemos ali já não é uma mulher. É o azul.

Henri Matisse, Natureza Morta com Limão, 1921

«Um limão passa a ser, simplesmente, um círculo amarelo»

Henri Matisse, Retrato de Greta Prozor, 1916

«Que interessa que a mulher seja mulher, se o seu vestido é uma tão bela, e tão útil, mancha de azul?»

Pelos mesmos motivos, a perspectiva desaparece também. É um dos grandes passos para a pintura descobrir o seu verdadeiro caminho; para ver, enfim, a tão elementar verdade de que se pinta sobre uma tela, e de que essa tela é plana.

Desprovida de função representativa, a figura humana transforma-se em arabesco; passa a ser tão relevante como uma mesa ou um muro; perde aquela primazia hirárquica que a caracterizava nos quadros narrativos. Os restantes elementos já não aparecem para a realçar; está em pé de igualdade com eles na formação do quadro. Daqui em diante já não é a história que interessa — é a tela.

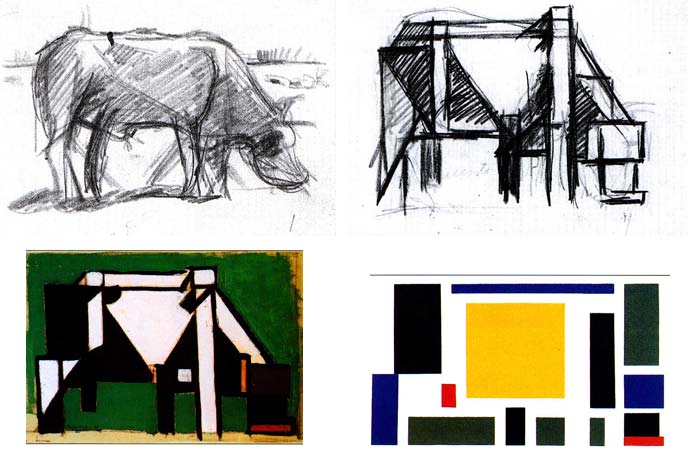

Os pintores notaram depois que a figura lhes deixava de ser útil; embora passível de muitas deformações ela constituía um empecilho. Para quê utilizá-la, se os girassóis eram apenas enormes manchas amarelas, e neles já não víamos a flor? O momento histórico da tomada de consciência desta descoberta pode ser marcado pelas experiências de Teo [Theo] van Doesburg [6]: dissecando e sistematizando a vaca numa série de quadriláteros dispostos sobre a tela ele condena-a à morte, patenteia a sua inutilidade. É o auto-de-fé da imagem. O pintor vai-se a pouco e pouco desfazendo das heranças da pintura narrativa; já havia abolido o movimento e a perspectiva; destrói agora a figura.

Theo van Doesburg, Vaca, 1917-1918

«Dissecando e sistematizando a vaca numa série de quadriláteros, fica patenteada a sua inutilidade»

Resta então, numa pureza de fins e numa pureza de meios, a pintura pintura: Que não relata. Que já não precisa de relatar. Que pode finalmente evoluir por si, cumprir a sua função. Que jamais será forçada a seguir por caminhos emprestados.

Notas

[1] Certificar no que diz respeito aos braços e à cabeça.

[2] Certificar o nome do quadro e o do autor.

[3] Conferir no Espírito das Formas.

[4] A diferença da simbologia de Goya corresponderá a uma evolução ou será um fenómeno análogo ao descrito aqui? E mesmo correspondendo a uma evolução não se pode enquadrar nesta linha? Em caso afirmativo, incluir no texto.

[5] Certificar a ortografia dos nomes; não sei se será Boccioni o autor.

[6] Conferir a ortografia.

Leia aqui a conclusão deste texto.

Eis a verdadeira liberdade proposta pelos caminhos da arte.

Os outro planos da vida social, claro que com suas especificidades e diferenças, nem ousam infelizmente percorrer tais caminhos. Triste.