É possível falar de tática e de estratégia neste momento? A meu ver, não. É possível falarmos de solidariedade prática. Por Manolo.

3. O “autonomismo” é, também, um espantalho?

Na primeira parte deste artigo disse haver coincidências entre os temas tratados no artigo do professor Gorman e aqueles debatidos nos artigos “Revolta popular: o limite da tática” (ver aqui), “Revolta popular contra a tarifa: notas sobre os limites da tática” (ver aqui), ”’Revolta popular: o limite da tática’, um documento pós-leninista?” (ver aqui), “Buro-ácrata” (ver aqui), “A irresistível centralidade da tática e os dilemas requentados” (ver aqui), “Sobre a centralidade da tática no campo autonomista” (ver aqui), “Ainda sobre a centralidade da tática: a questão da espontaneidade” (ver aqui) e “Reflexões sobre a autonomia” (ver aqui), aos quais adiciono, agora, os artigos “A esquerda mal-educada” (ver aqui) e “O velho e novo no debate sobre estratégia” (ver aqui). Tratarei de tais coincidências aqui, num debate final.

Antes de mais, desfaçamos um mal-entendido. Tal como indiquei em linhas gerais na parte anterior deste artigo, a “classe trabalhadora” não está “lá”, à espera de que alguém a organize; tanto eu, que agora escrevo, quanto os estudantes de escolas públicas paulistas e ETECs, quanto os manifestantes de junho, todos pertencemos à mesma classe daqueles que nem possuem meios de produção, nem controlam seu próprio tempo de trabalho. Acontece que o debate sobre a “classe média” é enviesado por uma falsa consciência a respeito do que seja a classe trabalhadora hoje, condicionada pelos seguintes processos[1]:

1) A proletarização da quase totalidade da população mundial, anverso da moeda da expansão do capitalismo a quase todas as relações produtivas do globo, fez com que, ao invés de termos formações econômico-sociais em que o capitalismo convive hegemonicamente com outros modos de produção, na atualidade o que há é um só modo de produção globalmente unificado, com variantes internas. Quem pensa o capitalismo internacional como sendo inalteradamente o mesmo desde que os “textos” “clássicos” foram escritos, pode mesmo ter um bom instinto de classe e enorme espírito combativo, mas atirará contra os alvos errados.

1) A proletarização da quase totalidade da população mundial, anverso da moeda da expansão do capitalismo a quase todas as relações produtivas do globo, fez com que, ao invés de termos formações econômico-sociais em que o capitalismo convive hegemonicamente com outros modos de produção, na atualidade o que há é um só modo de produção globalmente unificado, com variantes internas. Quem pensa o capitalismo internacional como sendo inalteradamente o mesmo desde que os “textos” “clássicos” foram escritos, pode mesmo ter um bom instinto de classe e enorme espírito combativo, mas atirará contra os alvos errados.

2) Existe enorme contradição entre a globalização econômica – como resultado da maior integração entre as classes capitalistas, capazes de criar uma economia cada vez mais internacionalizada na esteira da Segunda Guerra Mundial e de criar expedientes capazes de fazê-la sobreviver a crises cada vez mais constantes desde a década de 1970[2] – e a fragmentação da classe a que pertencemos em mercados (de trabalho, mas não só) nacionais.

3) Há defasagem temporal entre as muitas tradições que herdamos (o nacionalismo econômico, o regionalismo, a folclorização de certas práticas etc.) e as formas atuais de nossa própria exploração enquanto trabalhadores no capitalismo (nomeadamente a precarização, a terceirização, a dissolução dos limites entre os trabalhos e os lazeres etc.), pois a assimilação destes muitos modos de produção e formações socioeconômicas pelo capitalismo se deu muito mais rapidamente do que pudemos, enquanto indivíduos, assimilar.

4) No campo das profissões ditas “liberais” “clássicas”, enquanto a vasta maioria vive a “proletarização” de suas condições de trabalho, uma minoria neste campo ascende aos escalões de comando da economia e da política. Quem pensa, por exemplo, que um clínico geral do SUS, um dentista que aluga temporariamente o consultório de algum profissional já estabelecido ou um advogado iniciante num grande escritório vivem as rotinas profissionais de quem detém os meios de produção e controla seus tempos e ritmos de trabalho[3], vive com pelo menos quarenta anos de defasagem relativamente ao mercado de trabalho de tais profissões.

5) No seio da própria classe trabalhadora dita “tradicional”, o toyotismo e a terceirização generalizada criaram uma clivagem entre “precários” e “estáveis”, muito mais complexa que o tradicional “exército de reserva”[4]. Quem pensa numa “classe trabalhadora” homogênea, mansa e pacificamente unificada, sem quaisquer conflitos e contradições internas, cedo se decepcionará – e na luta de classes a decepção militante costuma resultar em apatia ou traição.

6) O avanço da produção imaterial – que não deixa, por ser imaterial, de ser produção de valor – cria a impressão de que a classe trabalhadora não mais existe, porque nada mais se produz e tudo hoje tende a ser serviço. Quem pensa numa “classe trabalhadora” aferrada à pura produção de bens materiais não faz outra coisa senão retroceder em pelo menos trinta anos de debate sociológico e econômico.

É nisto que estamos enterrados até o pescoço. E é disto que queremos sair, custe o que custar. Do contrário, serão ainda os capitalistas que nos ditarão as formas e os meios pelos quais nos organizamos na vida econômica, política e social, e se o permitirmos é o próprio capitalismo quem sairá reforçado. Não é outro o caminho apontado pelas longas “Reflexões sobre a autonomia” publicadas pelo Passa Palavra como que numa demarcação de campo de atuação (ver aqui).

É nisto que estamos enterrados até o pescoço. E é disto que queremos sair, custe o que custar. Do contrário, serão ainda os capitalistas que nos ditarão as formas e os meios pelos quais nos organizamos na vida econômica, política e social, e se o permitirmos é o próprio capitalismo quem sairá reforçado. Não é outro o caminho apontado pelas longas “Reflexões sobre a autonomia” publicadas pelo Passa Palavra como que numa demarcação de campo de atuação (ver aqui).

Deste sucinto diagnóstico, comparado com as lutas autônomas analisadas na parte anterior, resulta o diagnóstico político de que vivemos no Brasil, atualmente, uma época simultânea de recusa e de ensaios.

Recusa, porque, apesar de a classe trabalhadora contar hoje com organizações políticas legais consolidadas (p. ex., o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSTU, o PCO, o PCB etc.), por razões que não cabe enumerar[5] elas não conseguem ser senão veículos para as aspirações políticas de certos setores da classe – quando não às aspirações de outras classes que não a trabalhadora[6] – e não conseguem abrir eficazmente seja sua pauta, seja sua estrutura organizativa, seja seus métodos, à contaminação pelos métodos de luta surgidos em meio ao que se costuma chamar de “campo autonomista” (por mais numericamente reduzido que seja). Veem neste campo apenas um lugar onde recolher novos quadros e adaptá-los às formas já “testadas” e “aprovadas” de organização, de canalizar as lutas rumo a caminhos já percorridos (que nem sempre levam aonde se queria chegar no início), enfim, de mudar tudo para que tudo permaneça como está. Por isto mesmo, são recusadas pela fração de classe envolvida nas lutas autônomas havidas de junho de 2013 para cá.

Omnis determinatio est negatio (“toda determinação é uma negação”), já disse um velho filósofo. Por isto mesmo, a negação é também momento de afirmação; sendo toda existência uma função de uma existência relacional (nada existe senão em relação), a afirmação de uma prática como sendo esta prática, e não outra, só faz sentido com a afirmação da outra prática como sendo, de fato, outra – ou seja, negando-a ao mesmo tempo em que se afirma a si própria. Daí que a prática da recusa às organizações políticas consolidadas e suas práticas por parte das frações de classe envolvidas nas lutas autônomas ocorridas de junho de 2013 para cá tenha, também, um conteúdo positivo, afirmativo. Por isto mesmo, este tempo de recusa é também um tempo de ensaios.

Ensaios, porque é em meio àquela juventude de trabalhadores precarizados, dividida pelos diplomas técnicos e universitários entre aqueles cuja força de trabalho é mais ou menos qualificada, que surgem ou ressurgem, nas mais variadas formas, práticas de democracia de base recorrentes nos períodos em que a classe trabalhadora passa por uma recomposição técnica e política[7].

Em um tal contexto, é adequado falar de tática e estratégia? A resposta a esta pergunta depende da resposta a outras questões, cada qual com suas dificuldades próprias. Não pretendo oferecer respostas definitivas, apenas levantar tais questões para que possamos debatê-las e oferecer algumas reflexões preliminares a partir do que vimos até agora.

A primeira questão a ser enfrentada neste debate é: contra o que se luta, e por quê? A segunda questão a ser enfrentada neste debate é: quem deve estar organizado para a luta, a classe trabalhadora ou os revolucionários? A terceira questão a ser enfrentada neste debate é: qual o papel dos revolucionários frente ao restante da classe trabalhadora? A quarta questão a ser enfrentada neste debate é: que condições históricas, materiais, sociais, econômicas, facilitam e/ou dificultam à classe trabalhadora e aos revolucionários se organizar para a luta?

Quanto à primeira questão, há consenso entre todos os participantes do debate. Estamos – todos nós, trabalhadores – em luta contra a exploração e a opressão vigentes sob o capitalismo. E aqui termina o consenso.

Quanto à segunda questão, pouco se disse explicitamente nos textos mencionados. Para mim, entretanto, não há a menor dúvida: os dois devem estar organizados, tanto a classe trabalhadora quanto os revolucionários. E aqui encontramos uma bifurcação nas posturas dos intervenientes no debate.

Há quem aposte na auto-organização da classe trabalhadora quase como um mantra, embora pouco explique como ela se daria de modo diferente daquela organização “naturalmente” imposta pelos capitalistas. Por outro lado, há os que dizem apostar numa tal auto-organização, mas que na prática tratam a classe trabalhadora como uma “massa” a ser tutelada – quando não a tratam como um “povo” a ser “criado”. São posturas extremas, entre as quais há vários matizes.

Há quem aposte na auto-organização da classe trabalhadora quase como um mantra, embora pouco explique como ela se daria de modo diferente daquela organização “naturalmente” imposta pelos capitalistas. Por outro lado, há os que dizem apostar numa tal auto-organização, mas que na prática tratam a classe trabalhadora como uma “massa” a ser tutelada – quando não a tratam como um “povo” a ser “criado”. São posturas extremas, entre as quais há vários matizes.

As duas concepções pressupõem uma classe trabalhadora abstrata, retórica, sem carne nem vida. O problema, aqui, está em não se permitir conhecer os modos de vida, as rotinas de trabalho, os hábitos de lazer etc. dos trabalhadores – tudo isto que demanda, inelutavelmente, organização, ainda que outra, diferente da que desejamos. Falo daqueles companheiros, também trabalhadores, que nos são mais próximos e com quem pretendemos agir no trabalho, na escola, no bairro, na faculdade… É preciso observar que mesmo a mais simples iniciativa de organização por parte de qualquer setor da classe trabalhadora, da turma do bar até o grupo da igreja, termina produzindo no mínimo dois efeitos colaterais: reforçam laços entre grupos e acostumam à vida em coletivo, dois fundamentos básicos de qualquer organização. Não saber reconhecer aí espaços em potencial onde se possa ligar os problemas particulares destes grupos aos problemas gerais da classe trabalhadora é um verdadeiro desperdício de experiência militante – isto sem falar da enorme arrogância de pretender “criar um povo” lá onde ele já existe e, bem ou mal, se organiza.

Tais considerações são ainda mais importante ao observar-se que nos processos revolucionários o autoritarismo e o centralismo são sempre um sintoma de recuo, não de avanço, e resultam do fato de a base ter por um motivo ou outro se tornado incapaz de conduzir autonomamente as lutas. A burocratização começa sempre pela base de um movimento, nunca pelo seu topo. Por mais que os dirigentes queiram às vezes assumir uma postura independente das bases, consagrar os seus privilégios momentâneos como um direito próprio e instituir um tipo de ditadura sobre as bases que os legitimam, jamais o poderão fazer se a luta mantiver um dinamismo coletivo e os trabalhadores comuns se conservarem ativos e vigilantes. Mas se os obstáculos que forem surgindo, o desânimo e as desilusões contribuírem para dissolver os elos coletivos e para transformar a atividade em passividade, então manifesta-se e desenvolve-se a burocratização, que constitui sempre uma forma de isolamento dos dirigentes. No ensaio “Buro-ácrata” (ver aqui), o que se vê é exatamente isto: quando as lutas interessam mais aos gestores públicos que à classe trabalhadora, que fazer?

De outro lado, a segunda e a terceira questão trazem um mesmo problema: pretender que os revolucionários sejam, de imediato e sem esforço, reconhecidos pela classe trabalhadora como seus representantes. A dinâmica das lutas autônomas vistas de 2013 para cá aponta para uma crítica à representação, sempre sujeita a enormes desconfianças, e um elogio à apresentação, ou seja, à participação direta dos interessados nas deliberações que lhes dizem respeito e nas ações que lhes beneficiam. Uma tal dinâmica pode, à primeira vista, parecer uma condenação destas lutas ao localismo e à incapacidade de articulação em escalas mais amplas, mas a dinâmica de contágio vista nestas mesmas lutas parece indicar o contrário. É a constante tensão entre a representação e a apresentação vista nestas lutas quem traz à luz, pela enésima vez, o problema das vanguardas.

É difícil duvidar de que existam vanguardas, qualquer que seja o nome que se lhes dê (“minoria ativa”, por exemplo). Em qualquer luta há os que são mais ativos, mais articulados, mais faladores, os mais bem relacionados, os que assumem mais tarefas, os que dispõem de mais tempo e recursos, os que conhecem na prática certas técnicas de mobilização. Esta é uma evidência, basta olhar. Negá-lo é igual a ocultá-lo, e um tal ocultamento não raro é a prática de certas direções “informais” ou “invisíveis”; por outro lado, é preciso admiti-lo, a negação da existência das vanguardas, e a experiência das lutas autônomas ocorridas desde 2013 o confirma, pode significar certa tentativa de manter tais vanguardas sob controle constante, e pode ter um conteúdo positivo. No campo do chamado “autonomismo”, o MPL foi a expressão mais acabada desta contradição entre vanguarda e massas: ao defender que não representam ninguém senão a si próprios, os coletivos que o compõem puxavam mobilizações que não pretendiam controlar, mas que, no fundo, controlavam. Não foi exatamente este o limite da tática da revolta popular, como bem apontado nos ensaios “Revolta popular: o limite da tática” (ver aqui)?

Retomando a temática da organização, difícil duvidar de que os dois problemas principais que as técnicas da organização política revolucionária se destinam a resolver são o estabelecimento de uma coesão no seio da vanguarda e a formação de canais de relacionamento entre a vanguarda e as massas. Assim, enquanto os leninistas concentram a atenção no aperfeiçoamento dos canais que permitem veicular as ordens das vanguardas, ou seja, no aperfeiçoamento das formas de enquadramento das massas sob a autoridade das vanguardas, é preciso preocupar-se acima de tudo com o reforço da capacidade de ação das massas, que lhes permita exercer o máximo de controle sobre as vanguardas e, tanto quanto possível, suplantá-las ao exercer diretamente o máximo de atividade. Daí a necessidade de reduzir progressivamente a distinção entre vanguarda e massas, através de sua indicação direta pela base; de sua substituição a qualquer momento em que as próprias “bases” o desejem; de impedir a cristalização de determinados indivíduos como “lideranças naturais”, através da rotação frequente de funções; da gestão cada vez mais direta dos processos de luta pelo corpo social dos trabalhadores. Não se trata, apenas, de encontrar uma “boa direção”, como quer o ensaio ”’Revolta popular: o limite da tática’, um documento pós-leninista?” (ver aqui), mas de reconhecer, como se fez há alguns anos (ver aqui), que mesmo os remédios mais certeiros para resolver esta contradição podem ser nada mais que fórmulas vazias quando não se prestam a outra coisa senão sobrepor a uma dinâmica política em curso um funcionamento que lhe é completamente estranho, deslocado e sem sentido.

Mas é igualmente difícil crer que o fato de certas pessoas constituírem a vanguarda de uma dada luta ocorrida em dado lugar em dado momento deva servir de pretexto para as converter em vanguarda de todas as lutas em todas as circunstâncias. Esta eternização das vanguardas é um dos mecanismos fundamentais da sua conversão em elites e, portanto, da sua passagem para a classe dos gestores. É por estas questões que o dilema posto ao final de “A irresistível centralidade da tática e os dilemas requentados” (ver aqui) não soa apenas falso, mas perigoso. Colocar uma disjuntiva entre as práticas de democracia de base que caracterizaram as lutas autônomas dos últimos anos, quaisquer que sejam suas contradições, e as possibilidades de organização delas decorrentes, entendendo tais práticas como obstáculos a qualquer organização e fundando tal diagnóstico numa perspectiva purista de reivindicações revolucionárias[8], é nada menos que jogar o bebê fora com a água do banho, para dizer o mínimo.

Isto porque, respondendo à quarta questão, a cada composição técnica e política da classe trabalhadora correspondem diferentes técnicas de organização. Se, como exposto nos seis itens de diagnóstico acima e também no ensaio “A esquerda mal-educada” (ver aqui), a fragmentação da classe trabalhadora é uma condição de nosso tempo, tal condição é ainda mais acentuada entre a juventude trabalhadora precarizada que protagonizou as lutas autônomas de 2013 para cá. As lutas de que participamos são os ensaios de recomposição política deste setor de classe, e quem fala em recomposição política fala na construção, com o desenvolvimento das lutas (daí concordar com a perspectiva da “luta que forma militantes” exposta neste mesmo ensaio), das distinções entre “nós” e “eles”, do aprendizado prático sobre os aliados e os inimigos e sobre as técnicas de luta – afinal, como se sabe desde há muito, as classes sociais só existem na medida em que uma se diferencia da outra por meio da luta. Toda a experiência histórica de lutas da classe trabalhadora demonstra que quatro anos é um período muito curto para que qualquer fração desta classe construa para si não apenas lutas exitosas, mas algo que, na falta de melhor expressão, chamo aqui de cultura de classe. Não falo de roupas, hábitos, gestos, músicas ouvidas em comum, gírias, lugares frequentados e lugares proibidos, nada destes elementos sociológicos (pois eles já existem e variam de lugar a lugar), mas sim da mobilização consciente destes mesmos elementos em função do combate coletivo, ativo e constante aos capitalistas e da solidariedade prática com outras frações de classe também em luta.

Isto porque, respondendo à quarta questão, a cada composição técnica e política da classe trabalhadora correspondem diferentes técnicas de organização. Se, como exposto nos seis itens de diagnóstico acima e também no ensaio “A esquerda mal-educada” (ver aqui), a fragmentação da classe trabalhadora é uma condição de nosso tempo, tal condição é ainda mais acentuada entre a juventude trabalhadora precarizada que protagonizou as lutas autônomas de 2013 para cá. As lutas de que participamos são os ensaios de recomposição política deste setor de classe, e quem fala em recomposição política fala na construção, com o desenvolvimento das lutas (daí concordar com a perspectiva da “luta que forma militantes” exposta neste mesmo ensaio), das distinções entre “nós” e “eles”, do aprendizado prático sobre os aliados e os inimigos e sobre as técnicas de luta – afinal, como se sabe desde há muito, as classes sociais só existem na medida em que uma se diferencia da outra por meio da luta. Toda a experiência histórica de lutas da classe trabalhadora demonstra que quatro anos é um período muito curto para que qualquer fração desta classe construa para si não apenas lutas exitosas, mas algo que, na falta de melhor expressão, chamo aqui de cultura de classe. Não falo de roupas, hábitos, gestos, músicas ouvidas em comum, gírias, lugares frequentados e lugares proibidos, nada destes elementos sociológicos (pois eles já existem e variam de lugar a lugar), mas sim da mobilização consciente destes mesmos elementos em função do combate coletivo, ativo e constante aos capitalistas e da solidariedade prática com outras frações de classe também em luta.

Retornamos, então, à pergunta inicial. É possível falar de tática e de estratégia neste momento? A meu ver, não. É possível falarmos de solidariedade prática, de companheirismo, de construção de relações – ou, como o Passa Palavra em suas “Reflexões sobre a autonomia” (ver aqui), na ”construção tática de um caminho que leve a um horizonte estratégico além do capitalismo, através de conquistas materiais e culturais da classe trabalhadora e da sua progressiva organização autônoma e independente, sob diversas formas e nas mais diversas escalas”, pois é “através do acúmulo destas conquistas, somado a esta organização autônoma, que os limites das concessões capitalistas se tornarão evidentes, e poderão, assim, ser identificados e atacados”.

Quem quer que queira colocar, neste momento, questões de tática e estratégia para uma juventude trabalhadora precarizada que apenas ensaia suas primeiras lutas, põe o carro à frente dos bois – para dizer o mínimo. Está impondo a um processo de recomposição política de um setor da classe trabalhadora uma problemática que ainda não lhe está imediatamente posta – e que somente lutas ulteriores poderão aprofundar ao ponto em que ela se torne incontornável. O “autonomismo” – tomado enquanto xingamento – é, assim, o espantalho[9] com que se pretende legitimar esta operação.

Notas

[1] Subscrevo com tais descrições, alteradas algumas passagens e pontos menores de discordância, teses apresentadas anteriormente por João Bernardo na primeira parte de seu artigo “Sobre a esquerda e as esquerdas”, disponível aqui.

[2] Se a multinacional tradicional é a forma de organização própria dos anos 1930-1970, contra a qual aqueles que nelas trabalhavam inventaram um sem-número de formas de resistência, dos anos 1980 para cá vários experimentos têm sido feitos por parte de empresas como a IBM para articular globalmente sua produção. No atual momento, as assim chamadas empresas globalmente integradas surgem como forma mais avançada de organização, superando inclusive as empresas multinacionais tradicionais: ao invés de ter em cada país filiais que, literalmente, copiam o modus operandi da matriz, trata-se de um só conglomerado empresarial, vertical e horizontalmente integrado por meio de várias holdings, subcontratadas, subsidiárias etc., que integra num só corpus etapas produtivas anteriormente dispersas entre várias empresas, coordenando sua execução por todo o globo lá onde cada etapa apresentar melhores índices de produtividade. Ainda está em debate se esta nova forma organizacional suplantará definitivamente a multinacional tradicional, se conviverá com ela, ou se a integrará, “fagocitando-a”, em seu modus operandi. Em ambos os modelos, entretanto, o investimento externo direto e o comércio intrafirma estabelecem a necessidade de novas teorias acerca da análise do comércio internacional e das balanças de pagamento, pois o fluxo transfronteiriço de bens e dinheiro entre empresas pertencentes ao mesmo conglomerado obnubila uma análise acurada do fenômeno em nível glonal. Sobre o assunto, e por perspectivas diferentes, cf., p. ex., “Sur la dynamique du capitalisme” (Socialisme ou Barbarie, nº 12 e 13, ago. 1953/mar. 1954), de Pierre Chaulieu; Capitalisme moderne et révolution (Paris: UGE, 1979), de Cornelius Castoriadis; “Capital flows and international economic relations: the explosion of foreign direct investment among the G-5” (Tokyo Club Papers, nº 1, 1988), “Foreign-owned firms, trade and economic integration” (Tokyo Club Papers, nº 2, 1989), Foreign direct investment: the neglected twin of trade (Washington, DC: Group of Thirty, 1991) e Global companies and public policies: the growing challenge of foreign direct investment (Londres: Pinter, 1990), todos de DeAnne Julius (sozinha ou em coautoria com Stephen Thomsen); Rivals beyond trade: America versus Japan in global competition (Ithaca: Cornell, 1992), de Dennis J. Encarnation; Rival capitalists: international competitiveness in the United States, Japan and Western Europe (New York: Cornell, 1992), de Jeffrey A. Hart; a série World Investment Report, da ONU (especialmente o volume mais recente); “The globally integrated enterprise” (Foreign Affairs, maio-jun. 2006, disponível aqui), de Samuel J. Palmisano; “Systemic banking crises: a new database” (IMF Working Paper, nov. 2008) e “Systemic banking crises database: an update” (IMF Working Paper, jun. 2012), de Luc Laeven e Fabián Valencia; O inimigo oculto (Porto: Afrontamento, 1979), Economia dos conflitos sociais (São Paulo: Cortez, 1991) e a série de artigos “Sete teses sobre a actual crise” (ver aqui), “Perspectivas do capitalismo na actual crise económica” (ver aqui) e “Ainda acerca da crise económica” (ver aqui), todos de João Bernardo.

[3] Não será necessário detalhar, aqui, os mil e um expedientes pelos quais estes tempos e ritmos são disputados entre tais trabalhadores e seus patrões, mas só este aspecto já seria de suma importância para compreender, ainda que de forma superficial, a “proletarização” destas profissões.

[4] Note-se como sintoma deste fenômeno as difíceis relações entre os trabalhadores das “atividades-meio” e aqueles das “atividades-fim”, especialmente no que diz respeito à sua representação sindical.

[5] A literatura especializada oscila desde os casuísmos mais ridículos até as sempiternas “crise da legitimidade” e “crise de representação” – ora, e qual representação e qual legitimidade são dadas de uma vez para sempre e não estão sujeitas a crises constantes?! A melhor síntese sobre tais questões, do ponto de vista de quem se coloca do lado de dentro das contradições internas das lutas sociais dos últimos trinta anos, é sem dúvida a exposta em “O velho e novo no debate sobre estratégia” (ver aqui).

[6] A discussão sobre uma “terceira classe” sob o capitalismo além do proletariado e da burguesia é tão velha quanto o próprio capitalismo. Alguns, particularmente após a repercussão mundial do caso Dreyfus (1898), chamaram a esta classe de intelectuais, como se da confluência entre as habilidades intelectuais socialmente construídas e as capacidades biológicas de cada indivíduo fosse possível deduzir posições sociais – e como os indivíduos que compõem esta classe, dada sua grande “inteligência”, fossem isentados de uma das mais humanas faculdades: a estupidez. Outros mantiveram esta “terceira classe” nos quadros da antiga burocracia, cometendo anacronismo ao equipará-la, por exemplo, aos burocratas controladores da administração pública chinesa entre as dinastias Sui e Qing. Ainda outros nomearam esta “terceira classe” pequena burguesia, sem perceber que este guarda-chuva sociológico é pouco apto a explicar o enraizamento socioeconômico desta classe. Classe média, outra classificação, mistura nas mesmas faixas de renda indivíduos cuja posição no processo produtivo é radicalmente distinta; a depender da cidade, um mestre-de-obras experiente, por exemplo, pode ganhar hoje o mesmo ou mais que o administrador de empresas do setor de RH da construtora, de quem recebe seu salário ao fim do mês. Neste ensaio, tendo em vista a posição no processo produtivo como critério definidor das classes sociais, esta “terceira classe” é chamada de gestores, definidos enquanto classe dominante cujo poder funda-se, de um lado na gestão das condições gerais de produção do capitalismo (educação, urbanismo, publicidade, saúde pública, gestão da informação, segurança pública, setor energético, infraestrutura sanitária, setor logístico), sob cuja influência a produção capitalista aumenta suas taxas de produtividade em todos os setores simultaneamente, e de outro no controle coletivo dos meios de produção (através das técnicas de administração ditas “científicas”), cujo sentido e ritmo determinam através de uma complexa malha de integrações horizontais e verticais. O locus socioeconômico desta classe é o da integração tecnológica entre unidades particulares de produção, e não aquele das unidades particulares de produção individualmente consideradas (fábricas, escritórios, empresas individuais etc.), ocupado preferencialmente pela burguesia. Esta classe, sob diversos nomes, foi identificada e analisada por gente tão diversa quanto Fernando Prestes Motta, Cornelius Castoriadis, Maurício Tragtenberg, John Kenneth Galbraith, Jan Waclaw Mahaïsky, Milovan Djilas, Mikhail Bakunin, João Bernardo, Simone Weil, István Mészáros, Luiz Carlos Bresser Pereira, Bruno Rizzi, Max Weber, Ante Ciliga, Adolf Berle, James Burnham, Charles Wright Mills, Leon Trotsky…Para o que nos interessa, basta tomar como resenha bibliográfica o já clássico artigo “As discussões sobre a natureza dos países do Leste (até a Segunda Guerra Mundial): nota bibliográfica”, de Henri E. Morel, publicado na coletânea A natureza da URSS (Porto: Afrontamento, 1977), e o capítulo “Proletários, burgueses, gestores” do livro O inimigo oculto, de João Bernardo (Porto: Afrontamento, 1979), como narrativa histórica da gênese desta classe.

[7] As lutas dos trabalhadores assumem diferentes formas (no passado, em diferentes regiões ou setores etc.) porque os processos de trabalho são concretos, portanto as situações de exploração se diferenciam, e portanto o modo de produção e a posição no processo social de produção determinam a forma e as possibilidades da luta dos trabalhadores contra o capital. Tendo estes pressupostos como base, a história de tais lutas pode ser analisada por meio dos ciclos da composição técnica e da composição política da classe trabalhadora. Defino composição técnica como o resultado, sobre a constituição da classe trabalhadora, das múltiplas formas por meio das quais os capitalistas exploram a força de trabalho (em diferentes setores, com diferentes processos de trabalho, com técnicas diferentes etc.) e das formas como produzem e reproduzem esta mesma força de trabalho que exploram (escolarização, saúde pública, previdência e assistência sociais etc.). Vistas as coisas por este prisma, a classe trabalhadora é mera portadora de uma força de trabalho qualificada de tal ou qual maneira, produzida ou reproduzida de tal ou qual modo. Tem uma existência politicamente passiva, permitindo aos capitalistas definir os quadros de sua organização econômica e política e as formas de sua reprodução social; a análise destes quadros e formas é uma verdadeira economia da submissão, a partir da qual se pode entender minuciosamente os mecanismos da exploração e da opressão sob o capitalismo. Defino, em segundo lugar, composição política como o resultado das múltiplas formas pelas quais a classe trabalhadora, por meio de incessantes conflitos e lutas, faz sua composição técnica virar-se contra o capital para atender a seus anseios, seja por meio de pressões imediatas, seja por meio de reivindicações mais articuladas. Vistas as coisas por este prisma, a classe trabalhadora é um sujeito político coletivo que pretende, quando o nível de acirramento das lutas ainda não colocou em questão o próprio funcionamento dos mecanismos de exploração e opressão próprios ao capitalismo, aumentar os inputs incorporados na força de trabalho e/ou reduzir o tempo de trabalho despendido no processo de produção. Tem uma existência politicamente ativa, e em suas lutas, especialmente naquelas onde a oposição entre os trabalhadores e as classes capitalistas fica mais nitidamente demarcada pela irreconciliabilidade de práticas em disputa, cria os gérmens dos quadros de organização econômica e política e das formas de reprodução social que substituirão aquelas impostas aos trabalhadores pelos capitalistas. Para entender qual a composição política da classe trabalhadora em cada momento, é preciso analisar as lutas em si mesmas, seu conteúdo, suas direções, como se desenvolvem e como circulam; estudar a dinâmica dos diversos setores da classe: o modo pelo qual esses setores interagem e, portanto, as relações da classe com o capital; apreender as relações entre a classe operária e suas organizações “oficiais” (sindicatos, partidos, organizações estatais de seguridade social, a educação e a saúde públicas etc.). Todos estes aspectos devem ser relacionados com a iniciativa capitalista, em termos de planificação social geral, investimento, inovações tecnológicas, empregos, e na forma institucional da sociedade capitalista (Estado, regimes políticos etc.). Para maior aprofundamento sobre uma tal metodologia de análise das lutas dos trabalhadores, cf. “Plusvalore e pianificazione: appunti di lettura del Capitale”, de Raniero Panzieri (Quaderni Rossi, nº 4, pp. 257-288); Operários e capital, de Mario Tronti (Porto: Afrontamento, 1976); Leitura política de O Capital, de Harry Cleaver (Rio de Janeiro: Zahar, 1981); “A composição de classe e a teoria do partido na origem do movimento dos conselhos de trabalhadores”, de Sergio Bologna. (publicado na coletânea Processo de trabalho e estratégias de classe. Rio de Janeiro: Zahar, 1982); Economia dos conflitos sociais, de João Bernardo (São Paulo: Cortez, 1991).

[8] Os autores deste ensaio se escoraram em Mauro Iasi para lamentar o fato de que a estratégia democrático-popular, ao “colar no conteúdo das ações de reivindicações populares um desfecho necessariamente socialista ou revolucionário”, resulta em que toda ação direta, “no momento em que vivemos, e da forma como temos visto, está sob o signo da democracia, da cidadania e, no limite, de uma luta econômica que pode ser absorvida pela institucionalidade”. Além de afirmarem um truísmo constante em qualquer beabá de política revolucionária, uma tal “estratégia” é tão antiga quanto o próprio movimento comunista (no Brasil, para dizer o mínimo) – e a citação registrada aqui, velha de cinquenta e um anos, o atesta. Aqueles que opõem autonomia e organização, para ficar apenas num exemplo mais recente, deveriam resgatar o debate travado internamente ao Potere Operaio italiano em 1968: “Il dibattito di ‘potere operaio’ sull’organizzazione”, Giovane Critica, 19, dez. 1968, traduzido para o espanhol em Teoria marxista del partido politico 3 (Buenos Aires: Pasado y Presente, 1973). O blog Autonomista! traduziu, apenas parcialmente, a intervenção de Adriano Sofri no debate.

[9] Chamo de “espantalho” um problema fictício criado para se evitar o tratamento de um problema real.

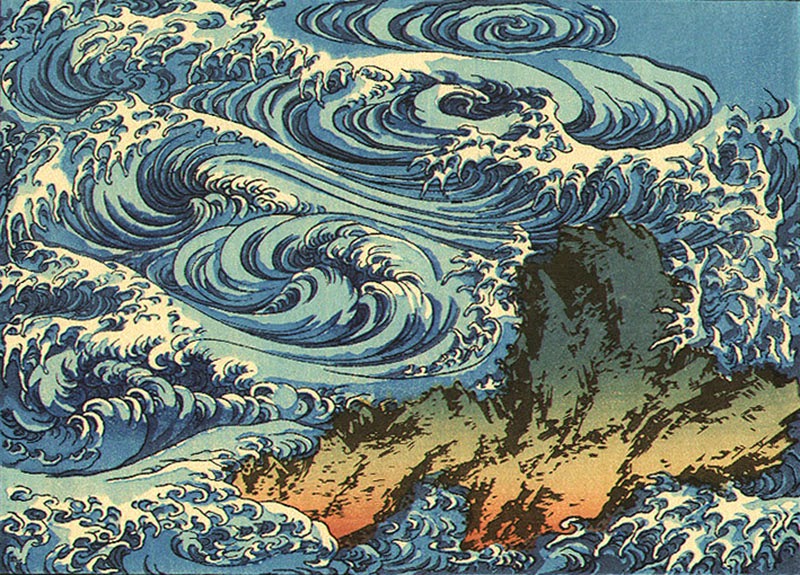

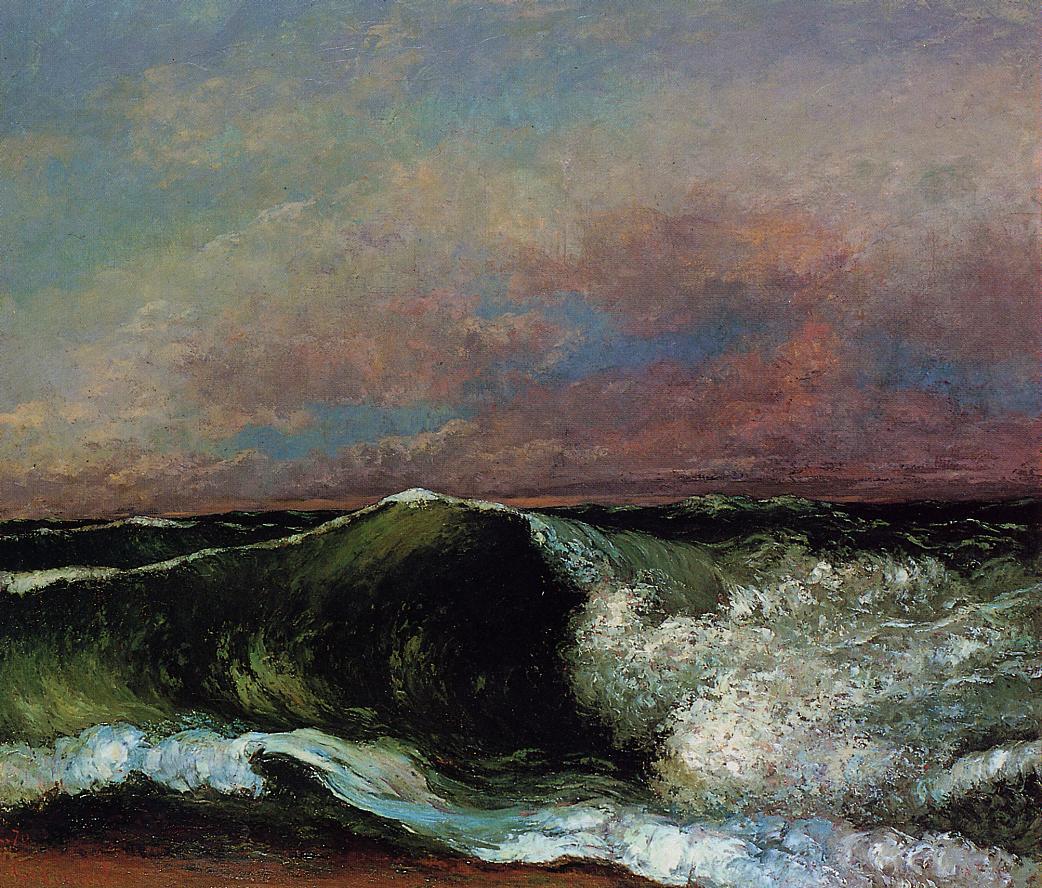

As imagens que ilustram esse artigo são do artista Katsushika Hokusai. Exceto a última que é de Gustave Courbet.

Uma coisa sempre me chamou a atenção nos debates deste site sobre tática e estratégia (ou sua negação). Diferente das críticas públicas, das análises sobre a economia, política, sociedade em geral, o debate entre tática e estratégia para mim só tem sentido dentro de certa comunidade. Uma tal discussão num ambiente tão abstrato como é a internet soa estranho pensando o seu universalismo. Claro que os textos clássicos e os debates de outras terras sempre podem servir de fonte de inspiração, mas o debate duro e cru sobre tática e estratégia não seria algo a ser feito aos quatro ventos (vale notar que os textos clássicos sobre tática e estratégia eram publicados de forma muito diferente do que a geração da internet está acostumada). Então, a final, a quem se escreve, quando se publica num site como o PassaPalavra? O debate é sobre tática e estratégia; ou é sobre a necessidade ou equívocos em se debater tática e estratégia? Em que meios serão debatidos tais temas? Quem são os companheiros com quem será discutido? É importante transmitir de alguma forma estes conteúdos nos espaços de base, ou serão tratados apenas nos círculos militantes? Jogo todas estas questões aqui pois para mim a publicação deste debate aqui neste site uma vez mais me leva a pensar quem são os leitores e que intenções levam os autores a publicar aqui certos debates.

Por fim, algumas perguntinhas para o Manolo. Você coloca que o “autonomismo”, tomado como xingamento, é um espantalho. Primeiro pergunto o que o autor entende por autonomismo sem aspas. Segundo, o “campo autonomista”, lugar onde você diz terem surgido novos métodos de luta, se trata de uma comunidade de militantes e ativistas, ou seria o nome de setores da classe que protagonizaram lutas sem direções clássicas, ou o que seria também sem aspas? Vejo que você se permitiu as aspas também por estar citando expressões usadas nos textos que te serviram de base para o comentário geral — mas o que é que você pensa sobre essa terminologia? Não é preocupação linguística não, é que até hoje estas aspas são usadas dentro do próprio “autonomismo” e meu instinto de psicanalista de boteco nessas horas me diz que isso não é um detalhe.

Lucas, há debates que se faz em público e há outros que se faz entre camaradas. Isto é uma platitude que sequer, talvez, precisasse de comentário. O que vai nestes textos é uma crítica pública aos que adotam determinadas posturas, bem descritas no texto, frente ao “autonomismo”, e uma chamada ao dito “campo autonomista” para que encare sem rodeios o debate tático e estratégico à medida em que constroi suas lutas. Só isso. É o que dá para fazer nos limites de um debate público, muito mais público que a imprensa socialista do passado. O que será feito das palavras aqui passadas, depende de quem as lê. Espero que esteja fazendo sua parte.

Autonomismo, sem aspas, é um entre muitos temperos locais do marxismo, mais especificamnte o de certo setor do marxismo italiano entre 1973 e 1977 aproximadamente. Também pode ser entendido como a perspectiva política defendida por Cornelius Castoriadis, embora ele tenha se recusado explicitamente a empregar o termo (seus discípulos o fazem sem o menor cuidado). Pode ser entendido, igualmente, como uma das correntes políticas trazidas ao Brasil pelos exilados políticos ao retornarem em 1979, materializada, por exemplo, em publicações como a extinta revista Desvios. Pode ser entendido, também, como uma corrente ideológica derivada das lutas autônomas travadas a partir das lutas da “geração Seattle”. Enquanto campo político, trata-se de uma “comunidade de militantes e ativistas”, nada mais, nada menos, assim como o anarquismo, o espartaquismo, o bolchevismo, o conselhismo, o maoísmo e outras tantas o foram ou são; a diferença talvez esteja numa maior elasticidade e menor rigidez no plano ideológico. Aspeio o “campo autonomista” porque seus limites de pertença são igualmente fluidos, elásticos, cambiantes, e não rígidos e bem demarcados como os de outros “ismos” que citei.

Manolo, se você me permite, gostaria de tentar clarificar uma questão.

No texto você diz: “É possível falar de tática e de estratégia neste momento? A meu ver, não.”, e segue para defender uma “construção tática de um caminho que leve a um horizonte estratégico além do capitalismo”, fazendo referência a uma “problemática que ainda não lhe está imediatamente posta [a uma juventude trabalhadora precarizada] – e que somente lutas ulteriores poderão aprofundar ao ponto em que ela se torne incontornável”.

Já em seu comentário você explica tratar-se de “uma chamada ao dito “campo autonomista” para que encare sem rodeios o debate tático e estratégico à medida em que constroi suas lutas”.

Entendi na primeira parte a sua crítica ao tal texto publicado no Junho, que apontaria o autonomismo como espantalho — um tipo de sinônimo de más práticas, imaturidade, etc. O que eu não entendo, a partir dos trechos que eu selecionei acima, é o título da série, “como não debater tática e estratégia”. Não ficou claro para mim se para você existe uma análise de conjuntura que resultaria na inviabilização ou falta de efetividade em se debater tática e estratégia neste exato período em que estamos; mas ao mesmo tempo seria algo que deveria ocorrer naturalmente — sem rodeios — no desenrolar das lutas. A questão então é que tática e estratégia devem ser debatidas somente no caloroso momento de luta e não na cadeira em frente ao computador?

A primeira e a segunda parte desta série me pareceram muito claras nos argumentos e nas críticas. A conclusão, no entanto, me escapa um pouco ao entendimento e sua resposta ao meu comentário, por mais que tenha sido clara em si mesma, não me ajudou a entender o sentido geral das conclusões. Me dá a sensação de que se trata de uma censura (entenda-se como estilo retórico, não como prática institucional) aos textos que tentaram colocar esta questão em debate neste site — daí dizer que “não é possível falar de tática e estratégia neste momento”; no entanto, depois diz que o campo autonomista (aceitada minha definição de “comunidade de militantes e ativistas”) deve encarar sem rodeios o debate à medida que constrói suas lutas. Existe algo aí que não estão muito claro, e se eu quisesse ser malicioso diria que esta linha de argumentação se trata apenas de uma forma de postergar indefinidamente um debate público e amplo a respeito de tática e estratégia. Será que não seria mais valioso explicar, afinal, de que se tratam estas misteriosas “lutas ulteriores”, que estas sim merecem um tal debate, e o que nos falta para chegar lá? Como fazer para identificá-las? Qual é o risco de não identificá-las, ou de aplicar métodos correspondentes a uma etapa durante uma outra diferente?

Lucas, respondo à sua primeira pergunta com outra pergunta: é possível falar de tática e estratégia quando um número considerável daqueles em luta sequer sabe o que é uma ou outra das duas coisas? Repito: a meu ver, não. É preciso construir estas noções em meio aos processos de luta, e não, digamos, em não-sei-quantos “cursos de formação”, “oficinas”, “debates”, “círculos de leitura” etc. desligados de quaisquer processos de luta.

Quanto ao título, é exatamente esta a questão: não é possível debater estratégia e tática com quem sequer sabe do que se trata. Se é impossível debatê-las numa tal situação, que dirá exigi-las, como fez o primeiro texto sobre a “centralidade da tática”, citado. O debate sobre estratégia e táticas deve ser feito naturalmente, e sem rodeios, no desenrolar das lutas, momento em que tais noções passam a fazer mais sentido que nos “textos clássicos” cujas definições a respeito são geralmente empurradas goela abaixo da geração mais recente na militância. Alguns dos textos citados partem desta premissa, outros não — e diga-se de passagem que não diferencio a reflexão feita em meio a um processo de luta daquela feita em frente a um computador, na medida em que ambas estejam imbricadas no processo de construção das lutas em torno das quais refletem.

Não se trata de postergar debates públicos. Repare, por exemplo, como o texto “Reflexões sobre a autonomia”, como o “Limites da tática” e outros fazem esta reflexão pública. Trata-se, isto sim, de afirmar que as reflexões precisam estar imbricadas nos processos de luta para que não se façam lutas às cegas. Mas é preciso distinguir entre, por exemplo, debater tática e estratégia no nível de abstração em que estes textos as debatem, e debater, por exemplo, se antes de um ato é melhor se acorrentar, fazer greve de fome ou pichar um prédio. Sou favorável ao primeiro tipo de discussão pública, e completamente contrário ao segundo. A não ser, é claro, que você seja defensor de um “malinovskismo invertido”. Roman Malinowsky, você deve saber, foi um agente da polícia secreta russa eleito pelos bolcheviques para o comitê central de seu próprio partido em 1912, e que acompanhou todos os preparativos bolcheviques para a revolução (ou melhor, a falta deles) até fevereiro de 1917. Debater tais detalhes tão minuciosamente em público significa poupar à repressão os gastos com infiltrados, pois estaríamos fazendo seu papel. Não creio que seja esta sua posição.

Quando remeto o debate às “lutas ulteriores”, é por considerar — e esperar — que estes setores da classe trabalhadora a que me referi travarão outras lutas, e que não raro os lutadores serão os mesmos. Daí, por exemplo, certa insistência no debate sobre o papel das vanguardas. Mas neste ponto em particular do debate me sinto como se estivesse explicando a piada pesada e suja. Quem queira manuais poderá encontrá-los aos borbotões; quem queira refletir sobre as lutas participa nelas e então reflete.

COMME IL FAUT

O desde sempre anfitrioníssimo veterano recebeu-me à porta do descolado muquifo em provisoriamente que se homizia: narguilé com tudo dentro e inolvidáveis memórias imaginárias de um neurótico de guerrilha (urbana – por supuesto – que o working class hero tem horror a muriçoca).

Depois, nostálgico e já meio FOGO NO QUARTEL GENERAL, falou-me de estratégia&tática, Sun Tzu&Clausewitz, Gauche proletarienne e Vo Nguyen Giap.

Foi bom enquanto durou. E até melhorou, quando dei um tapa na pantera – sorry, no narguilé…

Manolo, depois de mexer uns pauzinhos consegui acesso ao texto que você citou na nota 8 sobre os debates no “Potere Operaio”, e somando esse a um do Andre Gorz, presente na mesma coletânea, creio que entendi melhor a postura que você expressa. A quem mais interessar, estão em espanhol:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/26/gorz/gorz.pdf

https://www.pdf-archive.com/2017/04/26/po/po.pdf