Pois bem, como organizar estes exemplos e retirar deles um entendimento sobre a luta de classes? Por Lucas

Todas as 4 partes desta série poderão ser lidas clicando aqui.

As fontes de pesquisa utilizados na escritura deste texto foram bastante desiguais. No caso iugoslavo contei mais que nada com artigos de análise onde eram apresentados aspectos descritivos, das instituições ou da economia, e algumas hipóteses explicativas sobre o desenrolar dos fatos. No caso chileno, contei com um livro fundamental de Frank Gaudichaud, no qual o autor faz uma pesquisa misturando o acervo de jornais e órgãos de difusão militante da época com a entrevista a diversos personagens que atuaram então, desde dirigentes sindicais de diversas tendências políticas a militantes estudantis, dirigentes políticos e ministros do governo da UP, entrevistas estas que com riqueza dão a dimensão das inúmeras nuances, das pequenas disputas, de anedotas e do espírito vivido nos Cordões – como o fato de a imensa maioria dos ativistas dessa época ser composta de trabalhadores muito jovens, inclusive dirigentes sindicais em sua maioria com menos de 30 anos, ou que foi um período no qual se dormia muito pouco, fatos repetidos em mais de uma entrevista.

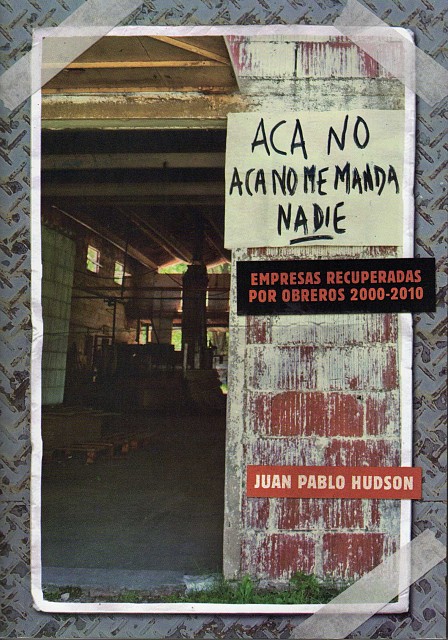

Já o caso Argentino está bastante documentado por diversas pesquisas acadêmicas e sua crise de 2001 foi analisada por diversos órgãos oficiais de Estado (inclusive o estadunidense), o uso das pesquisas do prof. Ruggeri foi motivado não apenas por um contato pessoal, mas também por ser um pesquisador militante – um intelectual orgânico das ERTs, para usar o chavão –, por organizar um programa de pesquisa que faz um seguimento do fenômeno e por entender a necessidade de pensá-lo em termos econômicos, e não apenas do ponto de vista antropológico como muitos pesquisadores fazem (para entender o que muda na cabeça de um trabalhador quando passa a recuperar a empresa ou a autogestioná-la, etc. Ver, por exemplo, publicações como Acá no, acá no me manda nadie. Empresas recuperadas por obreros 2000-2010, de Juan Pablo Hudson). Ambos aspectos tem seus limites, o puramente econômico e o puramente antropológico, por isso é importante tentar balancear fatores objetivos e subjetivos.

Pois bem, como organizar estes exemplos e retirar deles um entendimento sobre a luta de classes? Foram vistos em ordem cronológica, não por um capricho neurótico nem como uma retórica particular, mas essa disposição pode nos ajudar a encontrar certas tendências. Em especial com relação ao papel do Estado, que num primeiro momento funciona como organizador total da economia apoiando-se na legitimidade formalista da autogestão. No Chile passamos a um Estado que tenta modernizar uma economia nacional tomando alguns setores sob seu controle, com apoio conflituoso de parte dos trabalhadores; e por fim, o Estado que liquida o setor econômico nacional e promove a abertura financeira, deixando de ter um papel ativo na questão da autogestão, limitando-se ao poder jurídico nas lides entre patrões e trabalhadores, ou como legisladores, com promessas ora de regulamentar/estatizar as ERTs, ora de coibi-las, de igual forma dançando segundo a música do ambiente político nacional. Compreender o papel que o Estado joga na economia em cada etapa é essencial para poder entender o papel que este terá no caso de um novo movimento disseminado de autogestão – pode aproximar-se das patronais, quando o que está em jogo é uma empresa “amiga”, pode funcionar diretamente como patronal no caso de empresas de um setor estratégico, pode também ser diretamente repressivo ao se tratar de empresas cobiçadas dentro das estratégias mutantes de extração de mais-valia.

Pois bem, como organizar estes exemplos e retirar deles um entendimento sobre a luta de classes? Foram vistos em ordem cronológica, não por um capricho neurótico nem como uma retórica particular, mas essa disposição pode nos ajudar a encontrar certas tendências. Em especial com relação ao papel do Estado, que num primeiro momento funciona como organizador total da economia apoiando-se na legitimidade formalista da autogestão. No Chile passamos a um Estado que tenta modernizar uma economia nacional tomando alguns setores sob seu controle, com apoio conflituoso de parte dos trabalhadores; e por fim, o Estado que liquida o setor econômico nacional e promove a abertura financeira, deixando de ter um papel ativo na questão da autogestão, limitando-se ao poder jurídico nas lides entre patrões e trabalhadores, ou como legisladores, com promessas ora de regulamentar/estatizar as ERTs, ora de coibi-las, de igual forma dançando segundo a música do ambiente político nacional. Compreender o papel que o Estado joga na economia em cada etapa é essencial para poder entender o papel que este terá no caso de um novo movimento disseminado de autogestão – pode aproximar-se das patronais, quando o que está em jogo é uma empresa “amiga”, pode funcionar diretamente como patronal no caso de empresas de um setor estratégico, pode também ser diretamente repressivo ao se tratar de empresas cobiçadas dentro das estratégias mutantes de extração de mais-valia.

Aproveito aqui para realizar um pequeno excurso. Esta pesquisa foi motivada pelos debates muito comuns nos círculos anarquistas/autonomistas/socialistas libertários/etc, e que variam muito de qualidade. Tive a grande sorte de me deparar com o livro La Autogestión, el Estado y la Revolución[1] durante a escritura deste texto, pois me reforçou a importância de debater este tema e elevá-lo em qualidade o quanto nos seja possível. Ao final citarei algumas passagens que considero importantes, mas devo voltar à minha motivação inicial.

Dois “casos” me instigavam a pensar sobre o tema. O primeiro, o programa do MPL em 2013 de, para além da tarifa zero, conquistar o controle dos trabalhadores e usuários sobre o transporte público. O segundo, anedótico – e ridículo –, mas expressivo do senso comum compartilhado por setores desta órbita, uma cena que presenciei nos atos contra o aumento da tarifa em São Paulo, 2015: a cidade vivia a crise hídrica, e numa manifestação na qual avançávamos pela marginal Pinheiros, passando próximo a uma sede da Sabesp um grupo de black blocs começa a gritar palavras de ordem incitando à autogestão da Sabesp por seus trabalhadores. Em ambos os casos, a legitimidade da consigna vem da ideia de que os trabalhadores farão uma melhor gestão do serviço do que as atuais direções – no caso do MPL, ao menos eles enquanto organização poderiam chegar a chamar para si a responsabilidade e a vontade política de tomar em suas mãos a parte referente aos “usuários”. No caso dos black blocs, no entanto, nada mais próximo do programa tipicamente trotskista de apontar o controle dos trabalhadores como solução a tudo em qualquer contexto. Mas qual é o sentido de propôr uma tal coisa se sequer os trabalhadores do transporte e da Sabesp estão organizados o suficiente para levar a cabo uma tal tarefa complexa? E que faria o Estado frente a esta situação? Cruzaria os braços e permitiria tranquilamente que toda a mobilidade urbana de uma capital e a sua rede de distribuição de águas estivesse em mãos dos trabalhadores?

Com os casos analisados e alguns outros episódios históricos de autogestão generalizada (Rússia 1917-18, Itália 1919-20, Espanha 1936-38 Argélia 1962-68, Portugal 1974-75), podemos fazer um esboço esquemático para diferenciar os processos profundos que possibilitaram o surgimento da autogestão como um movimento dos trabalhadores. O primeiro contexto que podemos identificar é o do conflito armado (guerra civil, golpes políticos, lutas de libertação nacional etc.), onde os patrões e boa parte dos quadros técnicos abandonam as unidades produtivas, seja por estarem lutando junto aos brancos, seja por medo de sofrerem perseguição política. Seriam os casos da revolução russa, da independência da Argélia e parcialmente da revolução espanhola. Em alguns destes casos, especialmente na Argélia, se trata de um abandono puro e simples, de forma que os proletários assumem o controle da produção muitas vezes sem nenhuma espécie de agitação política, apenas por necessidade. Já no caso espanhol este processo é intimamente vinculado à agitação anarquista nas décadas anteriores. Um segundo contexto seria o de uma forte pressão por parte do proletariado em função do contexto político nacional, devido a uma alteração na correlação de forças ou por influência de movimentos políticos internacionais. Seriam os casos do Chile e da Itália, pois ambos apresentam certos impasses tanto políticos quanto na disseminação das ocupações, sendo objeto de grande debate entre as tendências políticas de esquerda. Outro cenário é o da forte intervenção estatal num processo de reorganização econômica que se apoia nos trabalhadores para alcançar seus objetivos, no perigoso jogo de conceder poder aos trabalhadores – residindo aí a enorme importância dos mecanismos de controle sobre o proletariado (por meio de polícias secretas e um partido-Estado [Iugoslávia], ou por meio dos partidos de massas da social-democracia e do sindicalismo tradicional [Chile]). Por fim, o cenário do falso abandono das patronais, que funciona como estratégia de liquidação de uma unidade produtiva para transferir capitais com o mínimo de gastos possíveis. Este último cenário também esteve presente no Chile, relacionado à reorganização e incremento do setor produtivo estatal, mas é principalmente característico do caso Argentino. Vemos um Estado com pouco interesse em intervir nos setores produtivos (nem mesmo no extrativismo industrializado, reduto do neoliberalismo progressista da região) e uma classe dirigente conformada por um bloco menos sólido que em outras nações. Abre-se assim o espaço para pequenas vitórias dos trabalhadores em um ambiente político onde em nenhum momento se viu ameaçada a hegemonia capitalista. Que num primeiro momento se viam vinculadas mais às estratégias de sobrevivência, de um “cada um por si” da depressão econômica e da pauperização generalizada da sociedade, e que num segundo momento foram enquadradas dentro da retórica do governo “nacional e popular” de defender a produção e os postos de trabalho.

Creio ser absolutamente necessária a constante atualização das análises e reflexões históricas a respeito da autogestão para que possamos entender a sua função e seu papel nas lutas da classe hoje. Nos auges dos períodos revolucionários, mas especialmente nos períodos de calmaria social – militantes, simpatizantes e interessados em geral nas experiências e nas políticas de ruptura libertária, somos muito curiosos e inclinados a estudar os períodos de auge dos conflitos sociais, e damos pouca atenção para os processos lentos e as formas de construção durante os longos anos em que “nada acontece”. Se torna fácil então reproduzir fórmulas criadas nos auges dos conflitos sociais, só que em momentos e contextos de luta completamente diversos, algo que termina expressando muito mais um desejo de definir posições políticas do que uma leitura do momento da luta de classes. Isto termina também expondo uma grande incapacidade de intervenção real (quem sabe não seja justamente uma tentativa de suplementar incapacidades práticas com discursos).

Seria este um debate que toque a questão do “programa” das organizações libertárias? Talvez falte ainda uma melhor forma de colocar a questão. Finalizo o texto com duas citações do La Autogestión, el Estado y la Revolución, que podem sugerir caminhos distintos, expressar diferenças, mas para mim são dificilmente refutáveis em sua orientação. A primeira é a análise de anarquistas italianos durante os eventos anos de 1919-20, a segunda é uma análise de Gaston Leval, anarcossindicalista da CNT, sobre como foi possível a revolução espanhola quando as lideranças anarquistas foram tão inexpressivas ao trabalharem como governo.

É apenas no curso de um período revolucionário e não pela colaboração de classes, que os conselhos de fábrica podem ter uma verdadeira eficácia e constituir-se em meios valiosos para a luta de classes. Em períodos contrarrevolucionários os conselhos terminam por ser limitados pela organização capitalista, pois esta nem sempre se opõe à cogestão moral da parte operária. Por tal causa, levar adiante a ideia dos conselhos em um período contrarrevolucionário significa danificar a própria fórmula dos conselhos de fábrica como palavra de ordem revolucionária.

Os conselhos só revolvem em parte o problema do Estado: eles conquistam suas funções sociais, mas não o eliminam; esvaziam o aparelho estatal de seu conteúdo sem destruí-lo. Mas já que não se pode vencer o Estado pelo simples feito de ignorá-lo, e em cada instante ele pode fazer sentir sua presença colocando em movimento seu mecanismo de represália e de sanção, convém destruir também esse mecanismo. Os conselhos não podem levar a cabo esta tarefa, e portanto é necessária a intervenção de uma força política organizada, o movimento específico da classe que realize satisfatoriamente semelhante missão. Unicamente assim pode-se evitar que o burguês, expulso pela porta com suas roupas de empresário, volte a entrar pela janela disfarçado de ‘polícia’.

Durante duas dezenas de anos, os jornais, revistas e opúsculos anarquistas haviam modelado militantes individualmente ativos e capazes de iniciativa. Eles não estavam habituados a aguardar as diretivas para atuar. Haviam pensado e atuado sempre por si mesmos, às vezes bem, às vezes mal. Ao ler o jornal, a revista, o opúsculo, o livro, cada um formava e completava sua personalidade. Não tinha sido oferecido jamais para eles um dogma ou uma linha de ação uniforme e segura. A problemática dos fatos reais e a crítica dos sistemas econômicos e políticos haviam induzido permanentemente à reflexão, na qual maduravam pouco a pouco ideias claras de revolução.

Já de longo tempo que os problemas da reconstrução social estavam na ordem do dia. Uma parte dos militantes mais renomados desdenhavam os estudos publicados por Isaac Puente, Besnar, Santillán, Orobón Fernández, Noja Ruiz, Leval. Mas muitos dos operários mais sensatos e talvez no fundo mais inteligentes, sim, os liam avidamente. Dos 70.000 leitores da revista libertária Estudios, uma boa parte seguia os trabalhos que se publicavam sobre estes temas. Eram discutidos com minuciosas análises dos problemas que uma revolução sempre origina nos domínios da alimentação, do combustível ou da produção agrícola.

Esta foi também a obra de muitas seções sindicais. E quando em Maio de 1936, no Congresso de Zaragoza, um dos militantes mais renomados que sempre havia demostrado uma olímpica indiferença por estas questões – foi mais tarde tão bom ministro como mal organizador – fez sobre o comunismo libertário uma exposição na qual se revelava a inconsistência de seu pensamento, os operários e camponeses vindos de todas as províncias manifestaram sua reserva, porque entendiam que a vida social devia conceber-se e organizar-se de modo mais metódico.

Nota:

[1] Sobre o livro La Autogestión, el Estado y la Revolución, se trata de uma coletânea de textos traduzidos da revista Noir e Rouge (1955-70), ligada ao movimento anarquista francês. Seus textos podem ser acessados no original aqui.