O colectivo Passa Palavra desafiou os seus colaboradores e amigos a elaborarem artigos sobre “o processo de produção nas profissões intelectuais e culturais”. Com este texto, inicia-se uma série sobre o processo de produção das canções, desde a sua invenção até que chegam aos ouvidos e às mãos das pessoas. Por José Mário Branco

Uma arma eficiente / fabricada com cuidado

Deve ter um mecanismo / bem perfeito e oleado

E o canto, como a arma, / deve ser bem fabricado.

(da canção A cantiga é uma arma, José Mário Branco, 1973)

Enquanto autor e intérprete de canções, os problemas práticos que me foram sendo levantados por essa actividade – aparentemente tão simples: inventar canções e cantá-las… – tiveram implicações artísticas, políticas e filosóficas que me obrigaram a, progressivamente, organizar as ideias sobre o que é a arte e qual a sua relação com o compromisso político.

Por isso pensei escrever uma série de artigos, a que darei o título genérico de “A oficina da canção”, em que tentarei explicar quais foram, ao longo de mais de 40 anos, esses problemas práticos e quais as soluções procuradas, enquadrando tudo isso no contexto particular da minha geração.

(excerto de “A cantiga é uma arma”, canção feita por J. M. Branco em 1973,

gravada em 1975 pelo GAC Vozes Na Luta)

Com o seu formato simples e a sua executabilidade imediata, as canções têm natural propensão para, mais do que outros objectos artísticos mais complexos, representarem um papel social. Em todos os países e em todas as épocas, os cantores-autores, mesmo que historicamente anónimos, tiveram uma grande importância na representação e na expressão dos povos e dos grupos sociais. As canções e os seus cantores acompanham quase a par e passo os movimentos sociais.

Com o seu formato simples e a sua executabilidade imediata, as canções têm natural propensão para, mais do que outros objectos artísticos mais complexos, representarem um papel social. Em todos os países e em todas as épocas, os cantores-autores, mesmo que historicamente anónimos, tiveram uma grande importância na representação e na expressão dos povos e dos grupos sociais. As canções e os seus cantores acompanham quase a par e passo os movimentos sociais.

A minha geração, nascida e crescida no regime fascista de Salazar, confrontada na juventude com a explosão ideológica dos anos 60, com a guerra colonial, a prisão e os longos exílios, teve nas canções uma forma de resistir e combater. Mas não se reduza esta afirmação ao aspecto mais evidente da canção política; numa situação de profunda opressão e de constante “risco de vida”, escrever e cantar sobre o amor, a vida quotidiana ou outro tema qualquer torna-se sempre “político”. A simples sinceridade é subversiva.

Em Portugal, nos anos 50 e 60, os jovens foram beber o seu interesse pelas canções a duas fontes diferentes, mas contemporâneas. Por um lado, surgiu do movimento estudantil (das suas tradições e da sua convivialidade) aquele que seria o grande mestre da canção portuguesa do século XX, José Afonso, “o Zeca”, que influenciou decisivamente várias gerações. Aliando excepcionais qualidades de compositor (sobretudo nos planos da melodia e do ritmo) e de intérprete (uma voz tensa e cristalina como é raro em qualquer parte do mundo), foi sempre um exemplo do homem livre, ou do poeta inteiro, se preferirem.

(excerto de “Utopia”, uma canção de e por José Afonso,

gravada em 1983)

Os seus 22 álbuns de canções, desde o início dos anos 60 até à sua morte prematura em 1987, são um manancial inesgotável de prazer musical, de emoção profunda – e de aprendizagem.

Por outro lado, nascia, do movimento artístico neo-realista, ele próprio ancorado nos movimentos sociais do século XX, um compositor – Fernando Lopes Graça – que, para além da sua obra erudita de pendor modernista, promoveu a recolha e a adaptação de canções tradicionais, trabalho reforçado, a partir dos finais dos anos 50, com a colaboração decisiva do etnomusicólogo corso Michel Giacometti. A música tradicional de raiz rural, que em Portugal é muito rica e variada, tornou-se também um referencial obrigatório para os jovens que despertavam para a consciência cívica e política.

Por outro lado, nascia, do movimento artístico neo-realista, ele próprio ancorado nos movimentos sociais do século XX, um compositor – Fernando Lopes Graça – que, para além da sua obra erudita de pendor modernista, promoveu a recolha e a adaptação de canções tradicionais, trabalho reforçado, a partir dos finais dos anos 50, com a colaboração decisiva do etnomusicólogo corso Michel Giacometti. A música tradicional de raiz rural, que em Portugal é muito rica e variada, tornou-se também um referencial obrigatório para os jovens que despertavam para a consciência cívica e política.

Com alguma formação musical anterior, de escola, foi neste caldo de cultura que, a partir de 1965, já exilado em França, comecei a sentir a necessidade de me exprimir inventando e cantando canções e convivi com outros jovens cantautores exilados (1). A funcionalidade política das nossas canções foi imediata e para todos evidente, tanto nos círculos emigrados ou exilados em toda a Europa (só em França havia 600 mil portugueses, e a região de Paris, com 300 mil, era “a segunda cidade de Portugal”), como na repercussão que o nosso trabalho teve, a partir de 1969, no interior de Portugal, onde ao mesmo tempo se desenvolvia, liderada por José Afonso e ancorada no movimento estudantil, uma forte corrente de cantautores contra a ditadura e a guerra colonial.

Quando se começou a colocar a questão de gravar as canções em disco, um sem número de decisões implicaram outras tantas questões de fundo, que a própria prática e as condições historico-sociais nos foram obrigando a pensar e a resolver. Umas diziam directamente respeito ao processo de produção e distribuição da música gravada; outras referiam-se a questões estéticas levantadas pela forma da canção (seus limites formais, interpenetração dos discursos poético e musical) e pelas condições da sua interpretação ao vivo, perante um público.

A forma como fui tentando encontrar soluções para esses problemas práticos resultou, em grande parte, de ter tido contacto directo com dois campos não musicais: a rádio, que foi, aos 16 anos de idade, o meu primeiro emprego remunerado e o teatro, de que sempre fora espectador assíduo e com o qual tivera algum contacto nos curtos anos de frequência da universidade.

Para partilhar esta experiência de mais de 40 anos e ajudar os leitores a compreenderem o caminho percorrido, organizarei a informação numa série de artigos, cada um com um tema principal, em torno da questão geral da “oficina da canção”.

Desde logo, podemos considerar três níveis distintos na “oficina da canção”:

Desde logo, podemos considerar três níveis distintos na “oficina da canção”:

1º – “criação não partilhada” – sozinhos ou em grupo, inventamos as canções sem a presença física dessa entidade concreta mas anónima a que chamamos público;

2º – “criação partilhada” – a interpretação ao vivo, em presença do público e que, por motivos que explicarei, considero ser uma recriação de dupla autoria, cantor e público;

3º – “criação partilhada em diferido” – o registo em suportes fonográficos reproduzidos mecanicamente e distribuídos – os discos, ou agora os mp3 e os espaços de sociabilidade na internet.

Também abordarei outras questões muito importantes que se levantam em outros momentos do processo produtivo das canções: a relação entre o mercado e a marginalidade, ou a clandestinidade; as alterações trazidas pelas inovações tecnológicas na música gravada (passagem do som analógico ao digital e respectivas consequências) e na comunicação (alteração dos suportes e dos modos de distribuição).

O 3º nível de criação acima referido levantou-me problemas que, a posteriori, se reflectiram nos dois outros níveis. A busca de soluções para a questão prática de gravar as canções em disco acabou por influenciar todo o meu comportamento como autor e como intérprete ao vivo. Até que, bastante mais tarde, me levou mesmo a pôr em causa os moldes da minha militância política.

Por isso, o próximo artigo desta série será “A oficina da canção (II): criação partilhada em diferido”.

(1) A designação cantautor refere os cantores que, tipicamente, interpretam canções feitas por eles próprios (letra e música) e que, por terem um reportório pessoal, se tornam personalidades mais identificadas do que os simples intérpretes. Diz-se que esse termo apareceu em Itália, sendo depois adoptado em Espanha e em Portugal. Corresponde à classificação usada em França auteur-compositeur-interprète.

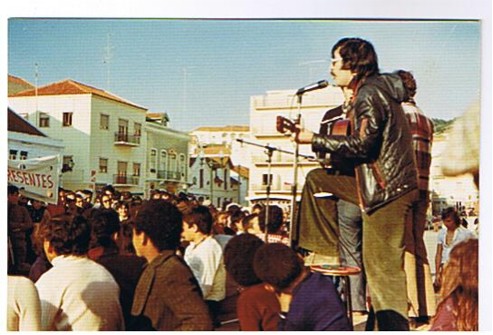

Foto de destaque: Andi Palma,

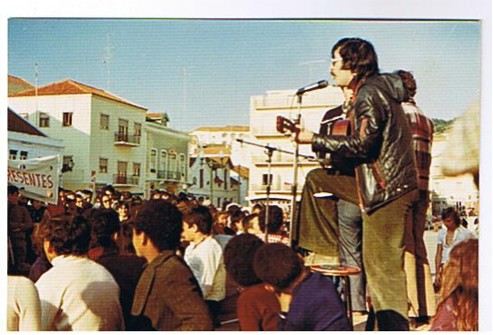

Última foto desta página: Mário Carvalho

Este artigo é dividido em quatro partes que podem ser acessadas aqui.

Excelentes apontamentos. Realmente, senti instigado a entender os meandros de uma atividade que é, muitas vezes, mistificada. Felicidade em compartilhar esses pensamentos, José Mario!

Abraços

Na linha do que têm feito os cantautores, na música e na literatura, estes artigos do Zé Mário irão, no futuro tornar-se basilares para a compreensão histórica desta área da cultura portuguesa. E se fossem, futuramente, para um livro?

Vou mais longe,do que o Guilhermino, embora chegando mais tarde, ao comentário. Já o afirmei numa sessão pública sobre os 20 anos da morte de Zeca que, tal como este cantou a cultura e os tons deste país nas décadas de 60 e 70, cabe a alguma analista menos distraído notar como a poética (inclui-se a música nesta noção, claro) de José Mário Branco nos fornece uma das várias e mais fecundas chaves de leitura possíveis para as duas décadas seguintes, na sua expressão e na sua impressão. O recente «Três Cantos” na sua (não surpreendente) actualidade, devolvendo-nos não a sensação de não estarmos mortos, mas sim o sulco fundo de uma inscrição cultural bem viva, é a demonstração explícita dos implícitos mais subtis de que são feitos os caminhos colectivos. Mãos à obra, para quem tiver unhas. Guitarra, graças, neste caso, a José Mário Branco, não falta.