As canções são, como qualquer forma de arte, um meio de expressão de sentidos e de emoções. Na música, como em qualquer linguagem, o descompromisso leva à solidão e ao embrutecimento. Por José Mário Branco

Na introdução do artigo precedente desta série, referi o “tripé” em que assenta o trabalho de criação artística, seja esta não-partilhada, partilhada ou partilhada em diferido. Isso eu aprendi com o teatro, tal como se pratica (ou praticava) nos grupos de teatro que, a partir dos anos 1960/1970, por todo o mundo, assumiram uma posição radical de ruptura com o sistema político-social dominante. O que o artista transmite ao público, nos limites do seu talento e dos meios práticos de que pode dispor, é o resultado de uma tripla escolha – ética, estética e técnica. Como disse, na falta de um qualquer destes pés, o tripé “cai”. O mais frequente é vermos um destes “pés” ser desvalorizado em favor dos outros dois.

Nas últimas décadas, na música como em outras artes, por acção da ideologia pós-modernista (1), tem sido sistematicamente desvalorizado o compromisso ético, com a correspondente sobrevalorização das soluções técnicas e dos efeitos estéticos. A comunicação artística pós-modernista, tendencialmente acrítica quanto ao sistema em que se insere, foi reduzida aos seus aspectos não subversivos: assume o efeito ou a inovação formal como fundamento da legitimidade da sua presença no espaço comunitário e reivindica a despersonalização e o descompromisso do artista quanto ao efeito real da sua obra na comunidade.

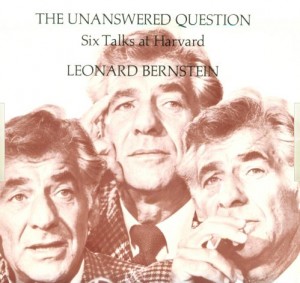

Uma das incidências ético-estéticas da arte pós-modernista é, por exemplo, na música, a glorificação do minimalismo (Phillip Glass, Steve Reich, Brian Eno, Joseph Byrd e outros compositores) que consiste na repetição infindável de pequenos conjuntos de notas que se vão transformando e transmutando em saltos mínimos quase imperceptíveis, sem qualquer lógica melódica ou de frase para além da sua própria repetição. Essa música, também chamada “minimal-repetitiva”, mais não é do que a tradução estética da atomização da vida social  provocada pelo, e necessária ao, capitalismo neoliberal dos tempos recentes. Interessaria percebermos o que significa o “esvaziamento” melódico das composições da esmagadora maioria dos compositores das últimas décadas, seja na música erudita seja na música popular de grande consumo, a qual afecta por igual tanto músicos e compositores de grande talento, com alguns dos quais tenho tido o privilégio de trabalhar, como os subprodutos comerciais que se vendem aos milhões e esvaziam as cabeças de gerações inteiras. E a questão é: o que poderá significar a perda de contacto com a qualidade do discurso melódico? Se há razão de ser na abordagem de Leonard Bernstein no seu livro The unanswered question [A questão por responder] quando, em 1976, tentou aplicar à música a teoria de Noam Chomsky que revolucionou a linguística em meados dos anos 1960 (a teoria da gramática generativa, ou da gramática universal) – abordagem essa que foi, desde a saída do livro, alvo de notáveis desenvolvimentos por músicos e linguistas –, isso significará que, na música, a melodia, ou melhor, a frase melódica assume um papel “sintáctico” fundamental na transmissão de sentidos, entendendo a sintaxe como uma teoria da estrutura dos sentidos nas frases de uma língua(2). Um caso curioso é, por exemplo, o uso do intervalo de quarta ascendente (por exemplo o salto de dó para fá no teclado de um piano, facilmente identificado como “o intervalo da Raspa”) (ouvir exemplo).

provocada pelo, e necessária ao, capitalismo neoliberal dos tempos recentes. Interessaria percebermos o que significa o “esvaziamento” melódico das composições da esmagadora maioria dos compositores das últimas décadas, seja na música erudita seja na música popular de grande consumo, a qual afecta por igual tanto músicos e compositores de grande talento, com alguns dos quais tenho tido o privilégio de trabalhar, como os subprodutos comerciais que se vendem aos milhões e esvaziam as cabeças de gerações inteiras. E a questão é: o que poderá significar a perda de contacto com a qualidade do discurso melódico? Se há razão de ser na abordagem de Leonard Bernstein no seu livro The unanswered question [A questão por responder] quando, em 1976, tentou aplicar à música a teoria de Noam Chomsky que revolucionou a linguística em meados dos anos 1960 (a teoria da gramática generativa, ou da gramática universal) – abordagem essa que foi, desde a saída do livro, alvo de notáveis desenvolvimentos por músicos e linguistas –, isso significará que, na música, a melodia, ou melhor, a frase melódica assume um papel “sintáctico” fundamental na transmissão de sentidos, entendendo a sintaxe como uma teoria da estrutura dos sentidos nas frases de uma língua(2). Um caso curioso é, por exemplo, o uso do intervalo de quarta ascendente (por exemplo o salto de dó para fá no teclado de um piano, facilmente identificado como “o intervalo da Raspa”) (ouvir exemplo).

Esse intervalo aparece inúmeras vezes nas melodias heróicas e de incitamento, quase sempre em posição de ataque ou de destaque; é como se esse intervalo, usado em ritmo rápido e com palavras fortes, tivesse uma objectividade surpreendente no contexto subjectivo da música (Nietzsche dizia que a música é a mais subjectiva de todas as artes). A quarta ascendente tem lugar quase garantido nas canções heróicas e/ou de luta. Vários exemplos, entre milhares possíveis:

– na Internacional (aparece três vezes na primeira frase: “De pé, ó vítimas da fome! De pé, famélicos da terra! ”) (ouvir exemplo);

– no hino nacional brasileiro (igualmente as duas primeiras notas: “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas / De um povo heróico o brado retumbante”) (ouvir exemplo);

– no hino nacional português (as duas primeiras notas do refrão “Às armas! às armas!” (ouvir exemplo),

– no hino francês A Marselhesa (terceira e quarta notas, e de novo no clímax agudo da frase “Allons en-fants de la pa-tri-e”) (ouvir exemplo),

– e no hino dos EUA, na conclusão da sua primeira frase (“O-oh say, can you see…”) (ouvir exemplo).

Como se pode perceber, esta é uma vasta matéria de estudo e de investigação. O seu principal interesse, a meu ver, é o de contradizer – ou resolver – a referida opinião de Nietzsche e conseguir, apesar da infinidade de combinações possíveis (tal como na objectivação de sentidos de qualquer linguagem oral de palavras e frases), chegar a um razoável grau de objectivação do discurso musical.

De momento, contudo, interessa-nos perceber as implicações de sentido que, na criação de canções, pode haver numa melodia, nas suas diversas dimensões: linear (o sobe-e-desce dos intervalos), rítmica (a duração e acentuação de sons e silêncios), prosódica, quando associada a palavras (neste caso, a prosódia é a maior ou menor coincidência entre os tempos fortes da melodia e as sílabas tónicas das palavras cantadas), e dinâmica (a ênfase da frase melódica no seu decurso). Estas parametragens nunca são “pensadas” ou decididas a-priori por quem se exprime inventando ou cantando, tudo depende de questões de educação do gosto musical, de idiossincrasias próprias do sujeito expressivo, e dessa coisa chamada “talento” que, para mim, não é senão, como escrevi algures, «uma espécie de competência (intuitiva) nas condições desfavoráveis da ignorância». O normal é o compositor ou intérprete chegar a melhores ou piores resultados em função do seu instinto expressivo. E, para quem não seja praticante de métodos construtivistas, as parametragens acima só se fazem a-posteriori, em situação de análise musical.

Mas o que pode significar, na comunicação musical, essa secundarização pós-modernista do discurso melódico? Que consequências pode isso ter? Numa grosseira comparação, e levando a coisa ao extremo, poderia pensar-se em alguém que, na comunicação verbal, emitisse todos os sinais (sonoros e visuais-pragmáticos) próprios da linguagem falada, excepto as palavras; uma espécie de sucessão de grunhidos e interjeições, e de expressões faciais e gestos, num determinado ritmo de sons e silêncios. Se em qualquer trecho musical está sempre presente, mesmo que incipiente ou implícita, uma frase melódica qualquer, a sua capacidade comunicativa dependerá – para continuar a mesma comparação – da riqueza do léxico, ou “vocabulário”, do emissor (e em menor grau da riqueza do do receptor, mas isso é outra questão). É como aquelas pessoas que a toda a hora usam a palavra “coisa” porque não sabem (ou não têm disponível) o termo próprio para nomear o objecto ou o conceito a que se referem; ou que usam o verbo “fazer” como supletivo do verbo activo que definiria a acção que querem referir. Podemos chamar-lhe, esquematicamente, pobreza de linguagem. E isso, numa canção como no resto, significa pobreza de informação. As intenções e até o sentir profundo do próprio emissor podem ser absolutamente sinceros, mas o que é que passa para o lado de lá?

O resultado mais frequente deste tipo de limitação expressiva é o império dos clichés. A música popular de mercado está cheia disso (a erudita também, mas a gente não a ouve…). Se a mente (neste caso a memória musical) não fôr diariamente alimentada com a escuta da grande música, dos grandes autores, e de uma forma geral no contacto com o património de criação artística que foi sendo filtrado pelos tempos, não pode haver milagres: o tal léxico será bem reduzido e a sua expressão estará à mercê do que está mais à mão: o cliché – como, na fala, a frase feita e o estilo convencional.

Há que fazer aqui uma ressalva. A força social dos clichés, sobretudo nas músicas mais tipificadas, é tão grande, tão avassaladora, que um criador que queira estar junto da sua comunidade não pode ignorar a sua existência, sob pena de ficar isolado na sua torre de marfim. A instrumentalidade social das canções levanta esse problema: como é que as pessoas podem receber as minhas canções se eu usar formas que, fugindo aos clichés dominantes, elas não podem perceber? Seria como escrever uma carta a um amigo no estilo de Aquilino Ribeiro ou Guimarães Rosa, com os seus super-léxicos de uma variedade e de uma precisão estonteante! Nos vários géneros de canções tipificadas – as marchas heróicas, as marchas populares, o fado, etc. – eu sempre fui obrigado a praticar o que chamo “esgrimir com o cliché”; consiste, afinal, em adoptar os sinais formais característicos desses géneros de canção, preservando o seu carácter tímbrico e (em parte) o carácter rítmico, mas introduzindo um gosto mais elaborado, por vezes até heterodoxo, nas vertentes melódica e harmónica. Constatei, ao longo do tempo, não só como autor mas também enquanto director musical e orquestrador de outros artistas, que isso tem o efeito de um íman que puxa o ouvinte para cima, para a compreensão e a aceitação de uma qualidade superior à do cliché – o qual é, desse modo, posto em causa e (parcial e temporariamente) vencido.

Esse tem sido o papel, mesmo que involuntário, de grandes autores contemporâneos de canções, de que destaco Kurt Weil, Gershwin, Léo Ferré, José Afonso, a dupla MacCartney-Lennon, Atahualpa Yupanqui, e os brasileiros João Gilberto, Jobim e Chico Buarque. Em todos eles está presente essa mestria de espadachins da música popular, como se tivessem ouvido mil vezes os madrigais de Gesualdo, as canções eruditas de Schubert e de Copland e os improvisos de Charlie Parker e Billie Holiday – e se calhar ouviram mesmo.

Os grandes artistas – pelo menos nas canções – revelam-se com uma espécie de despojamento extremamente eficaz, como acontece com os grandes poetas e a sua inigualável capacidade de sintetizar o que é complexo e multiforme.

Essas virtudes da expressão musical existem, em elevado grau de concentração, nas músicas tradicionais dos povos. Enquanto no mundo capitalista, urbanizado, estandardizado e atomizado, proliferam os clichés, o vazio de sentidos e a desresponsabilização ética dos pós-modernistas, existem ainda – enterrados e conservados no gelo dos tempos, como aqueles mamutes da Sibéria – inúmeros tesouros da música popular das eras pré-capitalistas, que são de uma riqueza e de um bom gosto indescritíveis quanto às melodias, aos ritmos, à variedade tímbrica e tonal, às técnicas de execução e à força concreta das palavras, quando as há. Desde há muitas gerações, naturalmente, nós perdemos o contacto com essa riqueza que apenas nos foi chegando (1) através do quanto, aqui e ali, inspiraram Bach, Mozart, Beethoven, Grieg, Rimsky-Korsakov, Bartók ou Kodály; (2) através das suas formas corrompidas que a nova classe dominante ciclicamente pretendeu impingir-nos; e (3) como objecto de estudo através das recolhas e da divulgação do trabalho de inúmeros etnomusicólogos. Milhões de temas e atitudes musicais diversas, que exprimem o trabalho, a luta, os amores, a relação com a natureza, a religiosidade, em suma, a condição humana.

Quase seria matéria de outro artigo: o que nos mostra uma escuta atenta das músicas tradicionais dos povos é, além do já dito, que elas podem ser objecto de um estudo comparado – a etnomusicologia comparada. Em condições materiais – geográficas e sociais – semelhantes, o resultado musical da expressão popular ganha semelhanças que não são pura coincidência. Um dia, numa aula de etnomusicologia, o meu Mestre Luís Monteiro deu-nos a ouvir um canto que, de imediato, todos identificámos como uma “moda” das imensas planícies do Baixo Alentejo [sul interior de Portugal], com o coro masculino grave e poderoso, o “ponto” que canta a antífona, o “alto” que faz a ponte para o coral uníssono e sustenta o dramatismo na terceira ou quarta superior, o ritmo lento, triste e compassado; até o timbre ligeiramente palhetado das vozes alentejanas e aquele típico destemperamento entre terceira maior e menor lá estavam. Só que nenhum de nós conseguia perceber a letra daquela “moda”. “Pois não”, disse ele, “é que isto canta-se nas planícies da Ucrânia”. O celeiro da Europa Oriental, tal como o Baixo Alentejo é o celeiro de Portugal – exemplos: canto do Alentejo

e canto da Ucrânia.

E podia contar outras histórias como esta. Luís Monteiro interessava-se, entre muitas coisas, pela possibilidade de a música dos povos ajudar a perceber a genealogia e os percursos histórico-geográficos das línguas. Assim nos chamava a atenção, mesmo sem o explicitar, para a especificidade da música como linguagem e para o facto de os seus elementos estruturais serem uma espécie de gramática, com óbvia funcionalidade social.

Depois de várias décadas de pós-modernismo, em que todos fomos massacrados com aquele “tum-tum-tum” em compasso de 1-por-4 característico do disco sound (exemplo aqui), nunca agradeceremos bastante a companheiros como Peter Gabriel, Paul Simon, Sting e outros o facto de, na segunda metade dos anos 1990, terem começado a libertar esses tesouros antiquíssimos, com a vaga da world music, para benefício de várias gerações musicalmente oprimidas. E tudo começou a mudar-de-novo quando, por essa altura, Tracy Chapman começou a encher estádios californianos apenas com a sua voz, as suas palavras e a sua guitarra semi-acústica. Como Luis Llach no Nou Camp de Barcelona, apenas com o seu piano.

Porém, o grande estrago não está recuperado, nada que se pareça. Os seus efeitos são duradouros em várias gerações, que atingem tanto os jovens, como os respectivos pais, educadores, governantes, etc. Porquê? não iremos aqui desenvolver, porque é outra história, mais recente e bem complicada, que se relaciona com alterações profundas nos meios de comunicação e nas formas de produção musical. E há outro estrago, que não sei como se irá resolver: a perda de sensibilidade auditiva. Os tímpanos de um ser humano médio identificam os sons numa banda do espectro sonoro que vai, mais ou menos, dos 16 (muito grave) aos 16 mil (muito agudo) Hertz (Hz) ou ciclos por segundo. Vários estudos e inquéritos, nos anos 1980 e 1990, mostram que uma parte considerável da juventude urbana e suburbana portuguesa, devido ao uso e abuso de headphones, à instalação de aparelhagens potentes em automóveis e à frequência de locais noturnos com música, perdeu em média 30% da sensibilidade auditiva, nas extremidades do espectro. E, quanto mais sensibilidade auditiva se perde, mais pressão acústica é necessária para ter a ilusão de ouvir o que está gravado. O capitalismo não está somente a separar-nos uns dos outros no trabalho, na cidade, em casa, não está a empobrecer apenas as nossas paisagens, espaços e linguagens, não está a insensibilizar-nos apenas o olfacto, o paladar e o tacto – está também a tornar-nos surdos. E surdez física significa mais solidão sensorial e social.

Os psicólogos e neurólogos falam muito das consequências do excesso de estímulos sensoriais, característico da vida urbana contemporânea. É verdade. Como naquela história do imigrante que vivia junto de uma lixeira, “temos muito lixo que varrer até conseguirmos entrar na nossa barraca”. Mas esse excesso torna-se bem mais grave na medida em que os estímulos são cada vez mais iguais e se vão, aceleradamente, estandardizando segundo modelos produzidos pela própria sociedade capitalista. São muitos estímulos em quantidade, mas cada vez menos em qualidade. Um embrutecimento de grandes massas de seres humanos que assim vão perdendo instrumentos fundamentais de expressão, individual e colectiva.

Por isso, nada é neutro no campo da comunicação artística. A qualidade de uma melodia – o seu real discurso – é muito importante e tem consequências reais na sociedade quando nela se espalha. Como a qualidade das palavras com que ela possa ter-se casado. Como a qualidade de tudo o que usamos para mobilar os nossos dias.

Aflige ver gente com tanto talento – técnico e estético – a falar de “projectos giros”, de “ideias bem produzidas”, de “eventos” e de empresas artísticas, sem a mínima noção dessa impossível neutralidade. Não é leviandade, nem é egoísmo. É que não lhes passam pela cabeça as implicações sociais de se ser um artista, de se ter essa possibilidade de ocupar – muito ou pouco – o espaço público e de ser, por momentos, a voz de muitas vozes, portadora de sentidos e emoções universais. A minha experiência como jovem cantautor obrigou-me a não passar ao lado desse compromisso. Mais recentemente, foi o exemplo de vários companheiros rappers do movimento hip-hop dos bairros suburbanos que me veio confirmar estas ideias e que me levou a radicalizá-las ainda mais: eles só têm duas alternativas e é em função delas que, como eu fui outrora, eles são obrigados pela própria vida a definirem-se: ou te integras no sistema, sejam quais forem os subterfúgios que vás arranjar para dormires bem de noite, ou combates o sistema em nome dos teus irmãos humanos.

Esta vertente ética, que a própria vida se encarrega de trazer ao de cima ciclicamente, é decisiva – mas não é a única! Ao lado da ilusão da neutralidade, pode aparecer uma outra ilusão igualmente devastadora: a ilusão de que as formas de expressão musical estão fechadas e, sendo fechadas, são melhor recebidas pelos outros. A ilusão de que as questões formais não fazem parte do discurso musical e poderão ser, apenas, um “veículo” do discurso musical. A ilusão de que, se o conteúdo de uma obra for “correcto”, as questões formais são menores e secundárias. Essa ilusão tem um preço bem alto, desde a música erudita mais laboratorial à música de spoken word dos bairros periféricos. E um preço bem alto, também, na relação dos artistas com a esquerda revolucionária para quem sempre foram sendo meros instrumentos de agitação e propaganda, em particular nas situações em que essa esquerda teve algum poder político. Será esse o assunto do próximo episódio: “A Oficina da Canção (IV): O sofisma da oposição forma-conteúdo”.

NOTAS:

(1) O pós-modernismo começou por ser um movimento artístico, primeiro explicitado pelo arquitecto estadunidense Charles Jencks num manifesto de 1977. Ao contrário do grande mestre Le Corbusier (1887-1965) que, ao projectar os seus edifícios, questionava as relações sociais e o próprio carácter de classe do habitat, os pós-modernistas defendiam, não a inovação, mas a reutilização sistemática de elementos estéticos do passado, em associação livre e irresponsável: ironia kitch, pastiche, caricatura, falso classicismo, a aproximação entre arte e publicidade – linha estética que, em Portugal, atingiu o auge do mau gosto e da pretensão com Tomás Taveira. Só mais tarde, em 1979, Lyotard lançaria o correspondente debate filosófico em A condição pós-moderna: relatório sobre o saber. Na música, a principal vertente do pós-modernismo foi a escola minimalista, que se extasiou na repetição exaustiva e angustiada de pequenas estruturas sonoras em contexto tonal ou semi-tonal, num corte total com qualquer das grandes escolas musicais do século XX: o serialismo dodecafónico de Schönberg, o modernismo da escola francesa pós-impressionista, o modalismo de Messiaen, a música electro-acústica desenvolvida pelos dois Pierre, Boulez e Shaeffer, e outras músicas experimentais, como a de John Cage.

(2) Esquematicamente, pode dizer-se que um trecho musical tem uma estrutura “a quatro dimensões”. A primeira, linear horizontal, é a melodia: uma sucessão de sons (“notas”) com diversas alturas (agudo-grave) e durações, e de silêncios (“pausas”); corresponderia ao que, na linguagem falada-escrita chamamos “frase” – exemplos: refrão de “Est-ce ainsi que les hommes vivent”, de Léo Ferré, cantado por Marc Ogeret

e “Desafinado”, de e por João Gilberto.

A segunda, linear vertical, é a harmonia: uma sucessão de “acordes”, ou grupos de notas simultâneas, sobre os quais a melodia se desenvolve; como se fosse um conjunto de vozes que se desenvolvem em simultâneo na horizontal, lidas verticalmente. A terceira dimensão é o ritmo, que organiza a pulsação dos sons (beat) e o valor relativo entre eles (tempos fortes, tempos fracos). A quarta, por fim, é a dimensão do(s) timbre(s) que é o jogo de colorações dos sons em função das fontes sonoras (instrumentos) que os produzem: um piano, uma voz infantil, um trombone, etc. Esta última dimensão, o timbre, resulta das características físicas da fonte sonora (a matéria que vibra, “o instrumento”).

(Foto do Destaque: Bruno Amado)

Este artigo é dividido em quatro partes que podem ser acessadas aqui.

Uma correção: Desafinado é de Tom Jobim e Newton Mendonça.

Muito importante esta análise, esta posição, tendo em conta que nos continuam a tentar vender que a música,a cultura, a arte devem ser “incolores”, “inodoras” e “assépticas”.

A arte, seja qual for a sua forma expressiva será tanto mais actuante quanto melhor se colocar do lado de quem sofre!

Impossível deixar de lembrar da canção “Minha Missão”, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro:

“Quando eu canto

É para aliviar meu pranto

E o pranto de quem já

Tanto sofreu

Quando eu canto

Estou sentindo a luz de um santo

Estou ajoelhando

Aos pés de Deus

Canto para anunciar o dia

Canto para amenizar a noite

Canto pra denunciar o açoite

Canto também contra a tirania

Canto porque numa melodia

Acendo no coração do povo

A esperança de um mundo novo

E a luta para se viver em paz!

Do poder da criação

Sou continuação

E quero agradecer

Foi ouvida minha súplica

Mensageiro sou da música

O meu canto é uma missão

Tem força de oração

E eu cumpro o meu dever

Aos que vivem a chorar

Eu vivo pra cantar

E canto pra viver

Quando eu canto, a morte me percorre

E eu solto um canto da garganta

Que a cigarra quando canta morre

E a madeira quando morre, canta!”

“E a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas.

Disso eu quis fazer a minha poesia.

Dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e humilhada, porque o canto não pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz.

(Ferreira Gullar)

*Retirado do encarte do álbum “Milton Nascimento – ao vivo”, de 1983.

Reparei que estes artigos foram todos publicados ou “postados” a 14 de Agosto de 2009. No entanto, gostei tanto de ler que me apetecia ler outro… hehe

Para quando um novo artigo?

Rui Pereira

Caro “outro Rui Pereira”:

O prometido 4º artigo desta série atrasou-se por motivo de muitos afazeres profissionais do autor, mas está em elaboração e será proposto dentro de poucas semanas.

Obrigado pelo seu interesse.

Colectivo Passa Palavra.