Não havendo uma definição clara do que são relações de gênero, podemos refletir se a pouca participação das mulheres é um problema de mulheres? Ou um problema de homens e mulheres? Ou um problema de gênero? Ou ainda um problema político? Por Renata Gonçalves [1]

Os inúmeros textos produzidos pelo MST expressam a dinâmica por que passou o debate acerca da participação das mulheres no Movimento. Estas apareciam num primeiro momento como membro da família. No período inicial, causava estranhamento a idéia de “um homem ir para a terra sozinho, tinha que acompanhá-lo a mulher e os filhos”. Acompanhar era a principal função das mulheres, com vistas a “‘segurar’ o homem no acampamento” (BOGO, 2003, p. 12). Mas, ao contrário da imagem pejorativa de que eram “coordenadoras de panelas” [2], a própria dinâmica da luta pela terra as levou a organizar ações que, por sua vez, provocaram alguns questionamentos sobre a estrutura de poder expressa na organicidade do Movimento. Portanto, não parece ser obra do acaso se os Coletivos de Mulheres ou de Gênero e o Setor de Gênero só passaram a existir na segunda metade dos anos 1990.

Os inúmeros textos produzidos pelo MST expressam a dinâmica por que passou o debate acerca da participação das mulheres no Movimento. Estas apareciam num primeiro momento como membro da família. No período inicial, causava estranhamento a idéia de “um homem ir para a terra sozinho, tinha que acompanhá-lo a mulher e os filhos”. Acompanhar era a principal função das mulheres, com vistas a “‘segurar’ o homem no acampamento” (BOGO, 2003, p. 12). Mas, ao contrário da imagem pejorativa de que eram “coordenadoras de panelas” [2], a própria dinâmica da luta pela terra as levou a organizar ações que, por sua vez, provocaram alguns questionamentos sobre a estrutura de poder expressa na organicidade do Movimento. Portanto, não parece ser obra do acaso se os Coletivos de Mulheres ou de Gênero e o Setor de Gênero só passaram a existir na segunda metade dos anos 1990.

Remonta a 1995 o I Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais, reunindo mulheres de várias organizações rurais, onde se discutiu a necessidade de incorporação dos direitos já conquistados pelas trabalhadoras urbanas, como salário-maternidade, auxílio acidente de trabalho, etc. No Jornal Sem Terra de novembro de 1995, ficam claras as influências deste Encontro para o MST. Lemos que gênero e classe se entrelaçam e “esta combinação de luta é fundamental não só para a construção de novas relações de gênero, mas de um projeto de sociedade democrática e popular” (JST, 1995, p. 12).

Em 1996 surgiu a primeira cartilha organizada pelo Coletivo Nacional de Mulheres. Sob o título A questão da mulher no MST, apresentava um plano de trabalho oriundo do Encontro Nacional das Mulheres Militantes do MST, realizado de 25 a 28 de maio daquele ano [3]. Segundo a cartilha, as mulheres enfrentam discriminação nos acampamentos e assentamentos e sentem a necessidade de uma estrutura que possibilite a participação delas. Salientam que, embora as mulheres lutem, não se sentem representadas. Além disso, refere-se à distância entre a teoria e a prática do movimento, que considera secundário o trabalho com e sobre as mulheres.

Para o Coletivo, as causas dos problemas estão não apenas na sociedade como no próprio MST, onde “a maioria acha que não existe problema”, não cria mecanismos de participação e não investe na qualidade de formação nesta área. Por outro lado, o Coletivo identifica que as próprias mulheres também são responsáveis, na medida em que “têm medo de enfrentar os problemas” (COLETIVO NACIONAL DE MULHERES DO MST, 1996, p. 3).

Apesar destas dificuldades, reconhece-se que houve avanços, dentre os quais está a conscientização de que se trata de um problema de caráter político e que é necessário estabelecer a relação entre gênero e luta de classes. A questão adquire maior seriedade e passa a ser mais problematizada.

Apesar destas dificuldades, reconhece-se que houve avanços, dentre os quais está a conscientização de que se trata de um problema de caráter político e que é necessário estabelecer a relação entre gênero e luta de classes. A questão adquire maior seriedade e passa a ser mais problematizada.

Os desafios para o Coletivo Nacional de Mulheres eram muitos, desde questões sobre como construir novos valores, novas relações no cotidiano, passando por pensar no modo como atingir algumas metas, tais como “criar condições objetivas”, “pensar e propor formação política”. E se alertava que “o número é importante, mas não suficiente” (COLETIVO…, 1996, p. 4), o que significa que os problemas não se resolvem com a introdução de cotas.

Uma das tarefas do Coletivo consistia em fazer com que nas Instâncias do MST “todos os setores discutam e encaminhem concretamente a questão de gênero” (COLETIVO…, 1996, p. 8). Ao que parece responder o Setor de Formação (um dos pilares da militância do MST), pois, apenas dois meses após o Encontro Nacional de Mulheres, este setor, juntamente com os de educação e comunicação do Paraná, lança, em julho de 1996, a cartilha Sem mulher a luta vai pela metade. Num primeiro momento, o(a)s organizadore(a)s da cartilha afirmam que esta “foi escrita para as mulheres acampadas e assentadas, com o objetivo de ser mais um instrumento que contribui em sua organização”; e afirmam que buscam “colocar questões que estão no seu dia-a-dia, mas que, infelizmente, nunca ou poucas vezes discutimos ou conversamos” (COLETIVO…, 1996, p. 8).

Em seguida, anunciam que outro objetivo da cartilha é realizar encontros que “propiciem espaços para a criação de coletivos, que juntamente com os nossos companheiros homens vamos debater e buscar soluções para o problema de nossa organização que é o MOVIMENTO SEM TERRA” (SETOR DE EDUCAÇÃO…, 1996, p. 1).

Para além dos planos e estratégias traçadas pelo Coletivo Nacional de Mulheres, podemos perceber que aos poucos vão sendo deixadas para trás as chamadas “questões das mulheres” e são introduzidas as “questões de gênero” como uma categoria mais abrangente e não para substituir a categoria “mulher”.

O fazer-se de novas relações de gênero

A “questão de gênero” foi mais declaradamente assumida na cartilha seguinte, de 1998, com o significativo título de Compreender e construir novas relações de gênero. A apresentação de abertura da coletânea é atribuída ao novo Coletivo Nacional de Gênero, para quem a publicação deve servir “de documento permanente de estudo e aprofundamento entre a militância do MST, para compreendermos e construirmos novas relações de gênero no nosso dia-a-dia” (1998, p. 5). Todavia, o texto principal da coletânea ainda é assinado pelo antigo Coletivo Nacional de Mulheres, onde lemos que o papel das mulheres no MST “é o mesmo papel político desempenhado pelos homens, porém do jeito da mulher [sic], ou seja, é o papel de atriz política, com sua característica de gênero feminino e de classe trabalhadora e que, por assim ser, é muito mais que estratégia para a resistência nas ações, e muito mais que esposa e mãe somente” (COLETIVO NACIONAL DE MULHERES, 1998, p. 49).

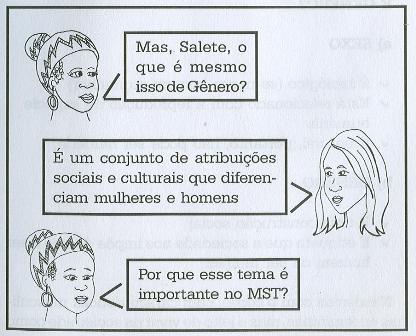

No ano de 2000 o agora existente Coletivo Nacional de Gênero lança a cartilha Mulher Sem Terra, com propostas de 8 reuniões ou encontros para “reunir as companheiras para estudar, debater, enfim, fortalecer a organicidade do MST” (COLETIVO NACIONAL DE GÊNERO, 2000, p. 4). A cartilha pretende fornecer elementos para a reflexão sobre a realidade e pretende que juntas, organizadas, as mulheres busquem saídas para a construção de uma vida digna. Uma das orientações é a de “criar dinâmicas para envolver as mulheres para que participem, dêem sua contribuição e tentem melhorar o dia a dia no assentamento/acampamento, seja no aspecto da produção, formação e participação” (COLETIVO NACIONAL DE GÊNERO, 2000, p. 6). Propõe-se um tema a ser discutido em cada encontro, começando pelas “mulheres e a luta de classes”, passando por “relações de gênero”, “educar sem discriminar”, “valores”, “cultura e lazer nos assentamentos e acampamentos”, “mulher e saúde”, até chegar aos temas das “mulheres e a construção do projeto popular” e “as mulheres e a reforma agrária”. A grande novidade é que, em linguagem simples e recorrendo a quadrinhos, busca-se explicar para as bases o que são relações de gênero, como ilustra a figura a seguir.

Num evidente distanciamento do essencialismo expresso no “jeito de ser mulher”, gênero passa a ser diferenciado de sexo, que é apresentado como característica biológica, relacionado à reprodução da espécie humana e, portanto, natural. Gênero passa a ser considerado uma construção social ou “uma etiqueta que a sociedade nos impõe do que é ser homem ou ser mulher” (COLETIVO NACIONAL DE GÊNERO, 2000, p. 14). A maneira de viver na sociedade como mulheres ou como homem é apreendida pelos costumes, pela cultura. Gênero “é cultural. Portanto pode e deve ser mudado!” (COLETIVO…, 2000, p. 15).

Em 2003, finalmente aparece a primeira cartilha elaborada pelo Setor Nacional de Gênero. A ênfase não está mais em “compreender”, mas em “construir”. Sob o título Construindo novas relações de gênero: desafiando relações de poder, esta cartilha adquire um caráter mais teórico e procura dialogar com as lideranças na base onde “surgem sempre dúvidas como: o que é mesmo gênero? O que queremos dizer quando falamos de gênero?” (SETOR NACIONAL DE GÊNERO, 2003, p. 7). Com vistas a contribuir para os debates em torno destas questões, o(a)s vário(a)s autore(a)s da cartilha, recorrendo à vasta literatura sobre o assunto, abordam as relações de gênero, o feminismo, a luta de classes, os significados do dia internacional da mulher.

É difícil encontrar uma trajetória linear que detalhe precisamente as razões que levaram o Coletivo Nacional de Mulheres a se tornar Coletivo Nacional de Gênero e menos ainda que explique a alteração deste para Setor Nacional de Gênero. Uma das coordenadoras do Setor Nacional de Gênero nos revelou [4] que havia muita dificuldade de avançar na participação das mulheres e que era necessário que esta temática fizesse parte da própria estrutura organizativa do Movimento dividida em Setores e predominantemente ocupados por homens. Ela observa que:

«aos poucos, o próprio Movimento foi descobrindo que nós só íamos avançar nesse debate da participação das mulheres se nós começássemos a discutir também com os homens, fazer essa discussão com os homens. Então, de início, nós dizíamos: nós temos que organizar as mulheres, mas nós temos que fazer esse debate em conjunto com os homens do Movimento, envolvendo eles nesse debate, trazendo a preocupação de que se nós quiséssemos avançar política e ideologicamente toda a família, nós tínhamos que fazer esse debate (T. Setor Nacional de Gênero).»

A mesma avaliação é feita por Lourdes Vicente, da direção nacional do Setor de Gênero, em entrevista publicada na página do MST: “quando começamos a discutir a questão, nos centrávamos na participação das mulheres. Depois começamos a falar sobre gênero. Nós temos presente duas questões fundamentais: a motivação de que as mulheres se tornarem sujeitos e criar condições para elas participem” [5]. A página na internet do hoje conhecido Setor de Gênero [6] – que durante muito tempo aparecia como Coletivo de Gênero – indica que houve uma evolução e que foram as experiências organizativas das mulheres nos acampamentos e assentamentos, assim como a própria vivência das lideranças femininas, que levaram ao debate relativo às questões de gênero.

Na mesma página, consta que para o Setor “a própria luta pela Reforma Agrária criava espaços que facilitaram a participação da mulher dentro dos espaços públicos de uma maneira diferente. Isto obrigava as companheiras a participarem de espaços de discussões (grupos de famílias, os setores de acampamentos e as assembléias), que de uma forma ou de outra contribuíam para a inserção da mulher em tarefas que fugiam do cotidiano da sua atuação no espaço doméstico” [7].

Na mesma página, consta que para o Setor “a própria luta pela Reforma Agrária criava espaços que facilitaram a participação da mulher dentro dos espaços públicos de uma maneira diferente. Isto obrigava as companheiras a participarem de espaços de discussões (grupos de famílias, os setores de acampamentos e as assembléias), que de uma forma ou de outra contribuíam para a inserção da mulher em tarefas que fugiam do cotidiano da sua atuação no espaço doméstico” [7].

Um aspecto mencionado é que mais que a quantidade, o fundamental era a qualidade da participação das mulheres, o que exigia também o envolvimento dos “companheiros” e da organização de uma maneira mais ativa. Ou seja, não se trata mais de um trabalho com e/ou sobre as mulheres, mas de atividades que envolvam mulheres e homens. Na entrevista mencionada acima, Vicente destaca: “começamos a colocar que nós tínhamos que convocar os homens para o debate, porque senão nós avançávamos e os nossos companheiros não. Começamos a discutir gênero e poder. Ao longo do processo, fomos nos dando conta de que teríamos que entrar na estrutura orgânica do Movimento e colocamos a necessidade de termos pessoas responsáveis para fazer o debate” [8].

As evoluções mencionadas não revelam a necessidade da alteração dos nomes nem do que significam estas mudanças na estrutura organizativa do MST. Para T., do Setor Nacional de Gênero, nos estados desencadearam-se alguns debates que conduziram às discussões nas instâncias nacionais e culminaram na criação do Coletivo de Gênero.

«E aí foi feito todo um debate no Movimento de que tinha que avançar nesse debate. Aí, o Movimento aprova em 2002 o Setor de Gênero pra fazer parte da estrutura orgânica, enquanto Movimento, o Setor de Gênero. Já tendo essa compreensão de que nós só íamos avançar nesse debate se a gente… se fosse um Setor organizado que fizesse parte das estruturas orgânicas do Movimento. Então, em 2002, foi aprovado enquanto Setor, né?»

Porém, os debates sobre se há ou não necessidade de um Setor de Gênero não foram encerrados. Discute-se ainda o que é mais eficaz: o Setor ou o Coletivo?

Decifrando o Setor de Gênero

Num dos debates acerca da chamada “questão de gênero”, ocorrido em reunião da Coordenação Nacional em agosto de 2003, Bogo, importante expoente do Movimento, identificou uma série de obstáculos culturais e morais ou mitos que impediam a participação efetiva das mulheres. Dentre os mitos, destaca os da inferioridade feminina; da representação masculina (ou da dependência feminina, sobretudo das mulheres casadas, que, na representação social do casamento, passam a depender juridicamente de seus maridos); da autorização (ou de plenos poderes ao “chefe de família”); da falta de carisma, em que a mulher é vista como “incapaz” de realizar determinada tarefa; da herança cultural, que molda o jeito de ser menino ou menina; de preconceito, que elimina a credibilidade da palavra feminina; da aparência, que determina a forma como as mulheres devem se vestir; do dever, que impõe às mulheres o acato à autoridade dos maridos; da fidelidade; da moral religiosa.

Num dos debates acerca da chamada “questão de gênero”, ocorrido em reunião da Coordenação Nacional em agosto de 2003, Bogo, importante expoente do Movimento, identificou uma série de obstáculos culturais e morais ou mitos que impediam a participação efetiva das mulheres. Dentre os mitos, destaca os da inferioridade feminina; da representação masculina (ou da dependência feminina, sobretudo das mulheres casadas, que, na representação social do casamento, passam a depender juridicamente de seus maridos); da autorização (ou de plenos poderes ao “chefe de família”); da falta de carisma, em que a mulher é vista como “incapaz” de realizar determinada tarefa; da herança cultural, que molda o jeito de ser menino ou menina; de preconceito, que elimina a credibilidade da palavra feminina; da aparência, que determina a forma como as mulheres devem se vestir; do dever, que impõe às mulheres o acato à autoridade dos maridos; da fidelidade; da moral religiosa.

Para que haja uma ruptura com estes obstáculos dentro do Movimento, segundo o autor, é preciso uma definição política com vistas a, por um lado, impulsionar “a revolução cultural e, aos poucos mudar os hábitos, costumes, tradições, formas de pensar e de agir”, e por outro, edificar “uma nova moral que oriente a convivência social e política das pessoas” (BOGO, 2003, p. 10-11). Para o autor, participar politicamente depende da tomada de decisões que orientem as questões amplas e específicas, como, por exemplo, garantir que as mulheres participem da composição da estrutura.

Desta forma, “a mulher só ocupará lugar na militância política se a estrutura organizativa abrir este espaço; para isto as mulheres terão que ‘tomar’ parte do lugar dos homens no seguinte sentido: se uma diretoria é composta por 12 membros, costumeiramente só por homens, parte destes terão que deixar o lugar para que as mulheres possam assumi-los. Assim é com as instâncias de direção, nos setores, coletivos, núcleos e comissões” (BOGO, 2003, p. 11).

O autor discorda quanto à necessidade de criação de um setor denominado “gênero”. Para ele, esta preocupação foi trazida de fora para dentro e não se tornou necessidade política, pois, para nós, a luta de classes continua válida devendo ser feita por mulheres e homens. Segundo, porque até então “não se conseguiu decifrar o que diz e abrange o conceito ‘gênero’” (BOGO, 2003, p. 12). Segundo Bogo, não se trata de relações entre o masculino e o feminino; a questão é política, como é o analfabetismo, a cooperação, etc. Desta maneira, “como não se cria um coletivo de analfabetos para discutir alfabetização, um grupo de individuais [9] para debater a cooperação, um grupo de doentes para discutir a saúde”, o autor considera que se torna também “limitado reunir um grupo de mulheres para discutir a participação ou simplesmente as questões de relações”. Este, como os demais assuntos, é, para o estudioso, “de responsabilidade política da organização encontrar formas de desbloquear as questões culturais e morais, para tornar a mulher força viva de participação política e social” (BOGO, 2003, p. 12).

Estas discussões internas ao MST se assemelham ao problema da dupla ameaça que as mulheres representaram para vários movimentos que vislumbravam a transformação social: o atraso decorrente da ausência na esfera política e a necessidade de um esforço especial para sua emancipação. Esta dupla ameaça levou vários movimentos a privilegiarem as questões “gerais” em detrimento das “específicas”. No entanto, há uma sutil diferença. A dificuldade que se observa nas ponderações de Bogo diz respeito à maneira de tratar a questão (se setor ou coletivo) e a como denominar o problema, mas não de colocá-lo para um segundo plano.

Não havendo uma definição clara do que são relações de gênero, as questões que Bogo suscita levam a refletir se a pouca participação das mulheres é: um problema de mulheres? Ou um problema de homens e mulheres? Ou um problema de gênero? Ou ainda um problema político? O autor admite a existência do problema e considera “importante ter coletivos que aprofundem os assuntos, subsidiem os debates com elementos que aos poucos se tornem a teoria da organização do MST”. À medida que “a mulher começa a participar das atividades políticas e organizativas, serão discutidos e solucionados os problemas das limitações de sua participação” (BOGO, 2003, p. 12).

Às turras com o conceito de gênero

A dificuldade de utilização e definição do conceito de gênero não é uma característica particular dos debates internos do MST. O uso deste termo tornou-se frequente para se referir à construção social de homens e mulheres a partir da percepção do sexo biológico.

A dificuldade de utilização e definição do conceito de gênero não é uma característica particular dos debates internos do MST. O uso deste termo tornou-se frequente para se referir à construção social de homens e mulheres a partir da percepção do sexo biológico.

No Brasil foi, sobretudo, a partir de Scott que o termo gênero tornou-se mais conhecido como uma forma de indicar construções culturais. “O uso do gênero enfatiza todo um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas não é diretamente determinado pelo sexo, nem determina diretamente a sexualidade” (1995, p. 76). Gênero passa a ser definido como um elemento constitutivo das relações sociais (e, portanto, de poder) a partir das diferenças percebidas entre os sexos. Cabe ressaltar a idéia de gênero como historicamente situada, o que permite a desconstrução de muitos significados vinculados à natureza ou à “essência” feminina.

Se a utilização do conceito de gênero foi amplamente acolhida como contribuição para “uma nova metodologia de análise por muitos de seus usuários do campo intelectual brasileiro” (MACHADO, 1998, p. 108), como pode ser exemplificado pelas ponderações de Bogo (2003), a unanimidade entre intelectuais não é tanta assim. Identificam-se dificuldades semânticas para seu uso e na maioria das vezes gênero acaba sendo utilizado como substituto da categoria sexo ou simplesmente como sinônimo de homem e de mulher (MORAES, 1998). A incessante busca de um conceito que pudesse ir além da ênfase sobre o econômico deu fôlego aos estudos de gênero, ao mesmo tempo em que contribuiu para um deslocamento de intelectuais feministas para os espaços acadêmicos, o que criou um fosso entre teoria e militância (GONÇALVES, 2009).

Marchando na contramão deste processo, as mulheres envolvidas na luta pela terra do MST apropriam-se do conceito de gênero (re)politizando-o, procurando (re)estabelecer os laços com as bases materiais. Lançam mão do conceito não para falar em mulher e/ou homem genérica(o), mas, como propõe Saffioti (1994), para abordar relações sociais situadas historicamente. De outra forma tornaria difícil, por exemplo, analisar os conflitos de classe que separam a mulher, trabalhadora rural, Diolinda Alves [10] da mulher, fazendeira, Tânia Tenório de Farias [11] ambas inseridas no embate político da luta pela terra no Pontal do Paranapanema. O capitalismo que as separam é o mesmo que faz com que uma classe concentre em suas mãos a maior parte da riqueza social, enquanto a outra se torna cada vez mais miserável e espoliada. Lutar pela igualdade entre os gêneros e, logo, derrubar a hierarquia de poder (dentro e fora do Movimento) implica combater a ordem econômica que se reproduz produzindo desigualdades.

O que não significa que não haja conflitos no interior de uma mesma classe. A este respeito, a integrante do Setor de Gênero, Lourdes Vicente, apesar de observar que as mulheres inseridas na luta pela terra são duplamente oprimidas – pela exploração do capital e por ser mulher – e de denunciar que as condições de vida das mulheres que moram nos acampamentos e assentamentos são piores que as dos homens, enfatiza que “dentro do Movimento há, de certa forma, uma reprodução de papéis sociais”. Todavia, destaca a diferença entre as mulheres que atuam no interior do MST. Para ela, “as Sem Terra têm uma chance de se reconhecerem oprimidas e de construírem uma identidade com a discussão de seu papel social, questionando e problematizando”, e complementa que a “própria forma de organização do Movimento leva essas mulheres a buscarem a superação das desigualdades, tanto econômica como de participação no MST” [12].

Algumas considerações inconclusas

Sem perder  de vista o caráter de classe que a própria luta pela terra impõe, a trajetória das mulheres do MST é exemplo significativo de como dentro dos diferentes espaços se pode desconstruir e reconstruir as chamadas relações de gênero. Recorrer ao conceito de gênero tornou-se uma necessidade até mesmo pela maneira como o debate foi introduzido no MST: os coletivos de mulheres, que acenavam para uma discussão em torno de questões ditas “específicas”, deram surgimento aos coletivos de gênero que, por sua vez, fizeram emergir os setores de gênero, indicando uma alteração nos objetivos e colocando em evidência o anseio por transbordar a discussão para além das fronteiras de gênero, derrubando por vezes as trincheiras machistas que resistiam (e resistem!) no interior do Movimento.

de vista o caráter de classe que a própria luta pela terra impõe, a trajetória das mulheres do MST é exemplo significativo de como dentro dos diferentes espaços se pode desconstruir e reconstruir as chamadas relações de gênero. Recorrer ao conceito de gênero tornou-se uma necessidade até mesmo pela maneira como o debate foi introduzido no MST: os coletivos de mulheres, que acenavam para uma discussão em torno de questões ditas “específicas”, deram surgimento aos coletivos de gênero que, por sua vez, fizeram emergir os setores de gênero, indicando uma alteração nos objetivos e colocando em evidência o anseio por transbordar a discussão para além das fronteiras de gênero, derrubando por vezes as trincheiras machistas que resistiam (e resistem!) no interior do Movimento.

Em meio aos constantes debates sobre conceitos e nomenclaturas, o Setor Nacional de Gênero foi traçando suas diretrizes políticas dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Num movimento dinâmico de (re)politização e, não sem provocar tensões no que diz respeito à militância feminina, o Setor foi definindo as ações tanto nas Instâncias como também, e sobretudo, nos espaços dos acampamentos e assentamentos, onde, como está na canção, se encontram as Roses, as Rosas e as Margaridas que fazem a primavera da luta pela terra do MST.

Notas

[1] Este artigo é parte reduzida e modificada do que foi recentemente publicado na revista Mediações, vol. 14, n. 2, 2009, sob o título “(Re)politizando o conceito de gênero: a participação política das mulheres no MST”. Disponível aqui. A autora é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. Pesquisadora do Grupo de Estudos de Política da América Latina (GEPAL), nesta mesma Universidade, e do Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais (NEILS), sediado no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. End. eletrônico: [email protected]

[2] A este respeito, consultar Rua e Abramovay (2000).

[3] Em março de 1996, o Jornal Sem Terra havia chamado a atenção para a dupla exploração (de classe e de gênero) das mulheres e concluía que “O MST deve lutar também contra o machismo” (JST, 1996: 4).

[4] Entrevista realizada em setembro de 2004.

[5] Ver em Vicente (2009).

[6] Algumas páginas foram retiradas do Sítio do MST no ano de 2005.

[7] Consultar Setor Nacional de Gênero (2004).

[8] Ver em Vicente (2009).

[9] Expressão utilizada para se referir a grupos de pessoas que nos assentamentos não participam da produção coletiva.

[10] Conhecida liderança do MST no Pontal do Paranapanema; tornou-se um dos símbolos da luta pela Reforma Agrária no Brasil. Evitando qualquer tipo de personalismo, citamos esta personagem em função de sua visibilidade nacional, mas poderíamos mencionar as tantas Míriams, Marias e Joanas…

[11] Ex-presidente da UDR (União Democrática Ruralista), entidade de organização dos latifundiários.

[12] Ver em Vicente (2009).

Referências bibliográficas

BOGO, Ademar. A organicidade como parte da cultura. Texto para debate sobre a organicidade do MST na reunião da Coordenação Nacional de 13 a 17 de agosto, 2003, mimeo.

COLETIVO NACIONAL DE MULHERES DO MST. A questão da mulher e o MST. São Paulo: MST, 1996.

_. Compreender e construir novas relações de gênero. São Paulo: MST, 1998.

COLETIVO NACIONAL DE GÊNERO DO MST. (2000). Mulher Sem Terra. São Paulo: MST.

GONÇALVES, Renata. Sem pão e sem rosas: do feminismo marxista impulsionado pelo Maio de 1968 ao academicismo de gênero. Lutas Sociais, São Paulo, n. 21/22, 2009.

JORNAL SEM TERRA. Sem a luta das mulheres, as conquistas ficam pela metade. Novembro, 1995.

_. O MST deve lutar também contra o machismo. Março, 1996.

MACHADO, Lia Zanota. Gênero, um novo paradígma? Cadernos Pagu, Campinas, n. 11, 1998.

MORAES, Maria Lygia Quartim de. Usos e limites da categoria gênero. Cadernos Pagu, n. 11, Campinas, 1998.

RUA, Maria das Graças & ABRAMOVAY, Miriam. Companheiras de luta ou “coordenadoras de panelas”? As relações de gênero nos assentamentos rurais. Brasília: UNESCO, 2000.

SAFFIOTI, Heleieth. Posfácio: conceituando o gênero. In: SAFFIOTI Heleieth & MUÑOZ-VARGAS, Monica. (orgs). Mulher brasileira é assim. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1994.

SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 2, n. 20, 1995.

SETOR NACIONAL DE GÊNERO. Construindo novas relações de gênero: desafiando relações de poder. São Paulo: MST, 2003.

_. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 2004. Disponível em: www.mst.org.br/mstsp/sgen.htm Acesso em 14 de julho de 2004.

VICENTE, Lourdes. Mulher sem terra na luta por reforma agrária: entrevista. MST. Disponível em: http://www.mst.org.br/node/2964. Acesso em novembro de 2009.

Renata que massa que ficou esse artigo

parabéns mesmo a você e a todo o coletivo

do passa palavra!

eu que nós enquanto movimento sem-terra

temos que da vez mais aprofundarmos no debate de gênero,

por que não há socialismo sem a participação das mulheres e

não há socialismo sem há participação da juventude um abraço ate mais!

Achei interessante vc dar uma olhada.