Os heróis e líderes são o resultado das necessidades que os produzem. E são os conflitos e contradições das épocas subseqüentes que alimentam a mitificação dos indivíduos e do seu papel na época anterior. Cultuar heróis significa alimentar a alienação e sensação de impotência coletiva. Por José de Sousa Miguel Lopes

A figura do traidor e do herói

Hobbes, em “Do Cidadão” (2002), classificava como traidor aquele súdito que se voltava contra o seu soberano ou contra a sua cidade, declarando não mais obedecê-lo total ou parcialmente (renegando, por exemplo, seu direito de declarar guerra, impor tributos, legislar, nomear funcionários públicos e magistrados, etc.). Apenas isto já era considerado traição. Considerava, também, traidor o que pegasse em armas contra a cidade, o que debandasse para o lado inimigo durante a guerra ou o que cometesse algum ato de violência contra o soberano ou alguém sob suas ordens. Sustentava que a traição era uma violação não das leis civis, mas das leis naturais (aquelas que nasceram com os homens, declaradas por Deus em sua palavra eterna, como exposto acima). Por conta disto, concluía Hobbes que os traidores deveriam ser punidos não pelo direito civil, dos homens, mas pelo direito natural, ou seja, pelo direito de guerra, porque eram inimigos das cidades. Veja-se por suas próprias palavras:

Hobbes, em “Do Cidadão” (2002), classificava como traidor aquele súdito que se voltava contra o seu soberano ou contra a sua cidade, declarando não mais obedecê-lo total ou parcialmente (renegando, por exemplo, seu direito de declarar guerra, impor tributos, legislar, nomear funcionários públicos e magistrados, etc.). Apenas isto já era considerado traição. Considerava, também, traidor o que pegasse em armas contra a cidade, o que debandasse para o lado inimigo durante a guerra ou o que cometesse algum ato de violência contra o soberano ou alguém sob suas ordens. Sustentava que a traição era uma violação não das leis civis, mas das leis naturais (aquelas que nasceram com os homens, declaradas por Deus em sua palavra eterna, como exposto acima). Por conta disto, concluía Hobbes que os traidores deveriam ser punidos não pelo direito civil, dos homens, mas pelo direito natural, ou seja, pelo direito de guerra, porque eram inimigos das cidades. Veja-se por suas próprias palavras:

Os rebeldes, traidores e todas as outras pessoas condenadas por traição não são punidos pelo direito civil, mas pelo natural: isto é, não como súditos civis, porém como inimigos ao governo – não pelo direito de soberania e domínio, mas pelo de guerra (Hobbes, p. 233).

Jakobs & Meliá (2005, pp. 17-18) vão ainda mais longe do que Hobbes no que concerne tanto ao alvo deste Direito Penal do inimigo, o inimigo em si, como no que concerne às restrições de cidadania a que está sujeito. O traidor de Hobbes era identificado pelo tipo de crime cometido – aquele que se volta contra o soberano (por palavras, como renegando sua autoridade total ou parcialmente, ou por ações, como praticando alguma violência contra ele ou quem executa suas ordens) ou a cidade (pegando em armas ou se debandando para o lado do inimigo em caso de guerra). E se definia que seria punido segundo o direito de guerra, o direito natural. Já Jakobs & Meliá não dizem quem é o inimigo, limitando-se a indicá-lo como sendo aquelas “não-pessoas” incapazes de inspirarem confiança acerca de se deixarem “coagir a viver num estado de civilidade”. E também não precisam que restrições esta “não-pessoa” está sujeita em seus direitos de cidadão.

Não se pode analisar o conceito de traição sem considerar o conceito de confiança. Georg Simmel (1939, p. 340) define a confiança como “uma hipótese sobre a conduta futura de outrem, hipótese que oferece segurança suficiente para fundar nela uma atividade prática”. Em um conhecido texto programático, Ward Goodenough afirmava que: “Apresentar-se como membro de uma comunidade ou de qualquer outro grupo social é comprometer-se a respeitar suas regras. Não respeitá-las é trair uma confiança” (1975, p. 213).

Se é certo que o pequeno grupo de opositores ao fascismo, no qual Athos Magnani-pai exerce um papel de liderança, estão vinculados entre si por uma rede de relações pessoais, e é igualmente certo que em um universo pequeno como o da cidade de Tara todos esses militantes se conhecem pessoalmente, o pertencimento ao grupo encontra-se sustentado genericamente por uma forma de confiança que remete a traços externos, visíveis, muito mais do que àquele conhecimento pessoal. A confiança básica existente entre os membros do grupo resulta, substancialmente, da adesão a símbolos comuns: no caso da luta contra o fascismo, a confiança entre companheiros é construída em termos do conceito de lealdade.

Se se rompe a solidariedade que a confiança sustenta e supõe, esta se esvai rapidamente. Ora, é de se esperar que isto seja conceituado pelos atores em termos dos símbolos que objetivam a confiança – neste caso, em termos do par de opostos conformado pelos conceitos de lealdade e traição. Falar de traição e de traidores é atribuir ex-post facto determinados significados a eventos e pessoas, e tal atribuição nunca é uma função automática do conteúdo dos conceitos definidos abstratamente, mas o produto de um processo concreto de interpretação socialmente delimitado. É preciso, pois, ater-se a cada situação social em toda a sua complexidade.

A traição é entendida aqui como a atitude oposta à lealdade. Já vimos que a fidelidade e a militância são suas características principais. Nesse sentido, quando consideramos Athos Magnani-pai como traidor, estamos acusando-o de ser infiel e de ter falhado como militante.

E quanto ao herói, como poderemos conceituá-lo?

E quanto ao herói, como poderemos conceituá-lo?

O herói é um indivíduo que indica caminhos, feito de grandezas, sem contradições e produto da iniciativa, da capacidade e do esforço. Como ilustra o poeta Mutimati Barnabé João (1975):

No dia 7

Morreu uma camarada que vai ficar insepulta

Que vai tornar o ar perfumado e morreu

Que vai dar sempre flor de coragem e está morta

Que era da família nossa e ninguém vai chorar

Que os camaradas sabiam importante mas ela não

E vai ficar insepulta porque é um grande cadáver

E não há terra suficiente para cavar esta sepultura.

É assim mesmo

Quando alguém cresce até ao tamanho do Povo

Fica por enterrar porque é muito grande.

O Herói não tem sepultura.

No entanto, não pretendemos fazer da crítica ao herói uma contra-ideologia, transformando o “bom” em “mau”, uma vez que, desse modo, a História continuará redutível a simples categoria ética e sujeita a enfoques maniqueístas. O que se torna necessário é dar aos supostos heróis as dimensões e limites do seu tempo e situar a sua atuação em contextos concretos. História e herói são parte de um todo orgânico, compreendendo época, sistema, estrutura, classe social e contradição de classe.

Desmistificar o herói é atribuir ao indivíduo a sua verdadeira dimensão na realidade: mostrar que o homem faz a História, mas nas condições ditadas pela própria História. Só deste modo a História se aproxima do povo, e ele pode entender que é o verdadeiro protagonista das transformações.

Se a História não é produto da ação impulsiva, isolada e solitária dos heróis, torna-se evidente que as mudanças e transformações dependem de nós e que os heróis e líderes nada mais são que o resultado das necessidades que os produzem. O líder surge em decorrência de contradições e conflitos combinados com a circunstância. E são exatamente os conflitos e contradições das épocas subseqüentes que alimentam a mitificação dos indivíduos e do seu papel na época anterior. Cultuar heróis significa alimentar a alienação e sensação de impotência coletiva. Por alguma razão Brecht escreveu, certa vez, que infeliz não é o povo que não tem heróis, mas o povo que precisa de heróis. Não é num monumento de mármore e bronze que vamos encontrar os heróis, mas na multidão anônima que edificou a civilização. É esse o sentido que Brecht (1975) nos revela num poema de rara beleza:

(…) O jovem Alexandre conquis-

tou as Índias. Sozinho?

César venceu os gauleses.

Não tinha ao seu lado ao

menos um cozinheiro? Quan-

do sua frota foi derrotada,

Filipe de Espanha chorou.

Ninguém mais chorou? (…)

O que é, então, um herói? Um herói é alguém a quem atribuímos qualidades extraordinárias, fora do comum, alguém que perdeu, digamos que as suas qualidades humanas e se transformou numa espécie de deus terreno, de deus profano.

A morfologia da heroicidade é, naturalmente, vasta e variada. O herói não tem um centro temático ou uma linha de pureza ou de impureza. Os impuros de uns são os puros de outros e vice-versa. Os heróis são tantos quantas as nossas necessidades em guias, em referenciais, em modelos de conduta, em territórios de combate. E, regra geral, eles emergem consoante a intensidade e a extensão das lutas entre grupos sociais ou nacionais.

Heróis são seres que, com o tempo, unificamos psicológica e socialmente numa matriz comportamental única e virtuosa, da qual eliminamos os defeitos e, até, as qualidades humanas mais elementares.

Segundo Jung, geralmente, o Herói tem um nascimento humilde, mas milagroso, submete-se a provas de sua força sobre-humana precoce, sua ascensão é rápida ao poder e à notoriedade, sua luta triunfante contra as forças do mal, porém, sua falibilidade diante da tentação do orgulho, e seu declínio, por motivo de traição ou por um ato de sacrifício “heróico”, levam-no sempre à morte (1977). Também possui forças tutelares ou guardiãs, que lhe permitem realizar as tarefas sobre-humanas que seriam impossíveis de executar sozinho. A força pode ser simbolizada pela astúcia/inteligência ou força física. Mas, o ego do Herói sempre há de correr riscos, pois se ele não lutar por um objetivo mais alto do que aquilo que lhe é fácil obter, não poderá vencer os obstáculos que vai encontrar posteriormente, sendo que ele jamais recua diante das dificuldades. O sacrifício ou morte do herói é a cura necessária para o orgulho cego, segundo a teoria junguiana.

Segundo Jung, geralmente, o Herói tem um nascimento humilde, mas milagroso, submete-se a provas de sua força sobre-humana precoce, sua ascensão é rápida ao poder e à notoriedade, sua luta triunfante contra as forças do mal, porém, sua falibilidade diante da tentação do orgulho, e seu declínio, por motivo de traição ou por um ato de sacrifício “heróico”, levam-no sempre à morte (1977). Também possui forças tutelares ou guardiãs, que lhe permitem realizar as tarefas sobre-humanas que seriam impossíveis de executar sozinho. A força pode ser simbolizada pela astúcia/inteligência ou força física. Mas, o ego do Herói sempre há de correr riscos, pois se ele não lutar por um objetivo mais alto do que aquilo que lhe é fácil obter, não poderá vencer os obstáculos que vai encontrar posteriormente, sendo que ele jamais recua diante das dificuldades. O sacrifício ou morte do herói é a cura necessária para o orgulho cego, segundo a teoria junguiana.

E o que define o heroísmo para o homem contemporâneo? O heroísmo consiste em termos a coragem de sermos inteiramente nós mesmos e enxergar, sem negação, o que somos, mantendo-nos abertos para o aprendizado das lições que a vida nos oferece, na visão junguiana. Sabemos todos que, por mais que lutemos e alcancemos nossos objetivos, a “luta” continua. Sabemos, também, que, não somos imortais e um dia pereceremos.

Heróis: são homens fortes, intrépidos e belos de alma, de mente e de corpo. E mesmo que não tenham sido assim, da maneira como queria a fantasia humana naqueles antigos e míticos tempos, de qualquer modo eles existiram, pois sempre houve e sempre haverá heróis (Stephanides, 2000).

É na trama de interesses velados que os mitos ganham forma, e a coletividade deixa de saber exatamente quem ela é. Equivocada pelos silêncios, a sociedade mergulha na alienação, alimentando a persistência dos interditos: acredita, sem ousar dizer, por mais absurda que seja a condição da história. Torna-se conivente com os carrascos interessados em se fazer passar por vítimas. Eis aqui o risco de se transformarem heróis em traidores ou vice-versa.

Assim, Athos Magnani-pai foi um traidor ou um herói? Athos Magnani-filho desiste de entender e decide ir embora. Contudo, aparentemente, em Tara, já há algum tempo, não passa nenhum trem.

Alguns desdobramentos da trama: desafios para os educadores

Alguns desdobramentos da trama: desafios para os educadores

Quando se pensa no fenômeno educacional, particularmente no trato que os professores têm com a História e a memória, de imediato somos levados a refletir sobre as duas possíveis formas de relação da História com a memória. No primeiro caso, pode-se inferir que a História, ao ser fertilizadora da memória, acaba por contribuir para que a sociedade encontre, por intermédio da própria História, subsídios necessários ao processo inerente ao ser humano de reconhecimento de identidades. Nesta perspectiva o homem se apresenta como elaborador do próprio processo histórico e construtor do saber crítico sobre a História construída. No segundo caso, ressaltam-se mais os aspectos contraditórios da relação memória e História, destacando-se o fato de ser a tradição histórica um elemento regulador da memória e destruidor de sua espontaneidade. A História, ao assumir dimensões oficiais e memórias dirigidas, silencia sobre acontecimentos e impede a manifestação das memórias dos segmentos sociais ou “minoritários”, ou “subalternos” ou “vencidos” (Delgado, p. 49).

É este segundo caso que precisará ser mais pesquisado, pois, ao contrário do primeiro, sua abordagem tem sido menos trabalhada e também porque se articula de modo mais significativo com a temática do mito do traidor e do herói, evocada por Borges e Bertolucci.

Por ora, apenas faremos alguns questionamentos: Que desafios se colocam ao professor no tratamento do diálogo entre memória e História? Será que ele deve ser apenas um professor “ensinante” ou, ao contrário, deverá pautar-se por uma visão sócio-crítica? O que será preciso lembrar do processo histórico? Que estratégias utilizar para trazer à tona até mesmo as mínimas experiências do aprendizado da História?

Perguntas, mesmo que inquietantes, precisarão ser feitas: Como ignorar o registro de visões de personagens ou testemunhas da História, nem sempre considerados pela História oficial? Como possibilitar o registro de versões alternativas às da História predominante? Como trabalhar a relação dialética entre os dispositivos de emancipação e as relações do poder político? Como incorporar estudos sobre o ato de lembrar, sobre a memória, por forma a ampliar a experiência educativa? Como trabalhar a memória política dos professores por forma a criticar, criar e produzir novas leituras do processo histórico?

Gomez (2007, p. 84) faz também alguns questionamentos da maior pertinência:

Que autores ou biografas articularão nossas lembranças para continuar a educar? O que merecerá ser ensinado neste milênio? O que merecerá ser pesquisado? Com que método? O que merecerá ser esquecido? O que merecerá ser perdoado para continuar a existir? Será que vamos terminar buscando na memória algum conhecimento que possa ser vendido ou comprado?

Em termos de humanidade, nada está garantido à partida. A consciência deste fato convoca os educadores para o exercício de uma responsabilidade pessoal fundada numa memória social critica e ativa. Precisamente o tipo de memória que a educação, enquanto lugar de emergência de vontades de futuro, deverá promover.

A educação deve manter o passado vivo, mas só o conseguirá alimentando o exercício de uma memória prospectiva e crítica, consolidada no diálogo entre diferentes modos de recordar. O passado pode então tornar-se presente, ajudando a despertar consciências capazes de se deixarem afetar pelo trágico dos acontecimentos.

Não é de hoje que os historiadores em geral e os professores em particular demonstram ter clara consciência do caráter provisório, parcial e imperfeito do conhecimento produzido a partir de pesquisas anteriores. Admitir isso, entretanto, não deve colocar os educadores à beira do abismo do relativismo levado às últimas conseqüências. Significa apenas que não alimentamos ilusões quanto aos limites que os vestígios do passado impõem à nossa interpretação; não significa que abdicamos da intenção de produzirmos conhecimento, calcado em dados verificáveis. A natureza desse conhecimento é bastante específica, portanto: tal conhecimento e a verdade da qual ele é expressão são relativos, móveis e mutantes, porém persistem limites demarcatórios, uma vez que o conhecimento histórico, assim compreendido, deve ser submetido aos critérios rígidos da disciplina de História.

Considerações finais

Pelos caminhos do conto de Borges e do filme de Bertolucci se cruzaram afinidades de variada natureza. Bertolucci deixou-se envolver pela magia das “Ficções” de Borges, por esse ambiente de labirinto, de mistério, de repetição das coisas, de eterno retorno.

O “Tema do traidor e do herói” de Borges conta a história de um conspirador irlandês (mas podia ser de outro lugar qualquer), que o neto, Ryan, investiga e relata. Também ele traiu os seus correligionários e expia a sua traição deixando-se assassinar por eles num teatro, durante a representação de Shakespeare (expoente da cultura do inimigo) fazendo crer que tinha sido morto pela polícia inglesa. Serviram de acessórios à encenação da sua morte fragmentos de outras peças de Shakespeare: “Júlio César” e “Macbeth”.

O “Tema do traidor e do herói” de Borges conta a história de um conspirador irlandês (mas podia ser de outro lugar qualquer), que o neto, Ryan, investiga e relata. Também ele traiu os seus correligionários e expia a sua traição deixando-se assassinar por eles num teatro, durante a representação de Shakespeare (expoente da cultura do inimigo) fazendo crer que tinha sido morto pela polícia inglesa. Serviram de acessórios à encenação da sua morte fragmentos de outras peças de Shakespeare: “Júlio César” e “Macbeth”.

Também o personagem de Athos Magnani-filho é desenvolvido por Bertolucci, na medida em que no texto de Borges ela não existe, aparecendo, na verdade, uma figura com funções semelhantes, mas de significado bastante mais restrito. Referimo-nos a Ryan, neto de Fergus. Também ele descobre a verdade sobre o avô e, em vez de a transmitir, “decide silenciar a descoberta. Publica um livro dedicado à glória do herói: também isso, talvez, estivesse previsto” (assim termina o texto de Borges).

Estes paralelismos (e outros) da história de César e da história de um conspirador irlandês induzem Ryan a supor uma oculta forma do tempo, um desenho de linhas que se repetem. Interrogado pela revista “Nuestro Cine” (1970) sobre a razão por que escolheu o conto de Borges “O tema do traidor e do herói” para fazer um filme, Bertolucci afirma:

Me pareceu que era como um esquema de uma máquina perfeita e fascinante, mesmo na sua perfeição de intriga, de mecanismo puro. Interessava-me esse ponto de partida, um mecanismo muito preciso, que se encontra frequentemente nos contos de Borges, semelhante a um labirinto, ao esquema de uma máquina IBM. Do conto só ficou no filme a idéia de um herói que traiu e que encena a sua própria morte.

Esta é a estratégia da aranha. Athos Magnani não sai mais da rede tecida por seu pai e ficará em Tara. Teve a oportunidade de contar toda a história ao povo concentrado na praça, e calou-se. Hesitou, mas manteve-a. Entretanto, o trem que virá a Tara atrasa-se cada vez mais. Os operários desimpedem a linha, preparando a sua chegada. Porque ele nunca por lá passou. Por isso, tudo está na mesma.

Bertolucci adapta Borges para pensar a herança do fascismo em seu país. A especulação que apresenta é esta: o que é um herói? Pode um traidor se transformar em herói, mesmo que esse processo não passe por aquela previsível história da “segunda chance” do cinema americano?

Consegue aprofundar esta temática de forma bastante perturbadora, com a fluência a que já nos habituou, com a elegância dos planos e com a intensidade do elenco. Sua linguagem sofisticada, a forma de direcionar a câmara e os planos longos, mostra como Bertolucci é um diretor da modernidade.

Um dos quatro conspiradores que combinam matar o Duce diz: “E, no entanto, o fascismo não morrerá. Já está metido dentro das pessoas”. Por isso Athos Magnani-pai, o mais letrado dos anti-fascistas, diz: “O que é preciso é que as pessoas continuem a odiar o fascismo”. E daí a traição, a encenação da sua própria morte, a sua autopromoção a herói e a mito, a sua presença em busto na praça, em lápide no cemitério, a lembrar aos que sobreviveram e aos seus filhos, o herói que morreu pela liberdade, covardemente assassinado pela bala do inimigo.

Bertolucci denuncia e acusa o antifascismo burguês da geração que viveu a guerra e lutou na Resistência de ser apenas um liberalismo abstrato e idealista e desmistifica a social-democracia, que se reclama do seu heroísmo passado para justificar a posição que tem hoje na sociedade italiana.

No quadro da atual situação política italiana, e mesmo mundial, como valorizar A estratégia da aranha? Parece-nos fora de qualquer dúvida a sinceridade da proposta, ainda que, aqui e ali, ela possa surgir ambígua (ou de leituras contraditórias: por exemplo, análises que consideram o filme como uma obra tendente a caluniar a atuação da resistência italiana, a diminuir o significado da sua ação e a anular a importância de certos atos). Mas será precisamente pelo lado da autocrítica de dúvidas e temores (que se não temem tornar públicos, confrontar com leituras diversas) que este filme nos surge como obra de arte. Aqui se anunciam os perigos de um certo romantismo político que é o espelho de situações passadas. Athos Magnani-filho é o retrato (auto-retrato de Bertolucci também…) de uma opção que se não soube libertar de uma tutela política ultrapassada e que, sabendo a construção do mito e da mentira que lhe está subjacente, prefere fazer dele o seu ideário confuso e equivocado, a romper com uma tradição que se descobre não adequada ao momento presente (não esquecer que, na seqüência do discurso de Athos Magnani-filho, este fala para uma assembléia de velhos, enquanto pelos limites da tela vão passando jovens, com lenços vermelhos no pescoço, que não dão qualquer importância à cerimônia que a seu lado se desenrola e caminham para um destino diferente daquele que se traça frente ao município).

No quadro da atual situação política italiana, e mesmo mundial, como valorizar A estratégia da aranha? Parece-nos fora de qualquer dúvida a sinceridade da proposta, ainda que, aqui e ali, ela possa surgir ambígua (ou de leituras contraditórias: por exemplo, análises que consideram o filme como uma obra tendente a caluniar a atuação da resistência italiana, a diminuir o significado da sua ação e a anular a importância de certos atos). Mas será precisamente pelo lado da autocrítica de dúvidas e temores (que se não temem tornar públicos, confrontar com leituras diversas) que este filme nos surge como obra de arte. Aqui se anunciam os perigos de um certo romantismo político que é o espelho de situações passadas. Athos Magnani-filho é o retrato (auto-retrato de Bertolucci também…) de uma opção que se não soube libertar de uma tutela política ultrapassada e que, sabendo a construção do mito e da mentira que lhe está subjacente, prefere fazer dele o seu ideário confuso e equivocado, a romper com uma tradição que se descobre não adequada ao momento presente (não esquecer que, na seqüência do discurso de Athos Magnani-filho, este fala para uma assembléia de velhos, enquanto pelos limites da tela vão passando jovens, com lenços vermelhos no pescoço, que não dão qualquer importância à cerimônia que a seu lado se desenrola e caminham para um destino diferente daquele que se traça frente ao município).

Não menos importante é a situação “operática” instaurada: é durante a representação do “Rigoletto” que se prevê o atentado contra o Duce. Será aí também que a execução de Athos Magnani terá lugar. Com o povo nas ruas e as árias invadindo as casas de Tara, Athos Magnani-filho assiste à reconstrução do processo. Até descobrir a verdade. Verdade sempre acompanhada por uma situação “teatral”, “operática”, na melhor tradição italiana (note-se o “Rigoletto”, note-se Verdi, notem-se as semelhanças com Sentimento de Luchino Visconti…). A acusação de Bertolucci é evidente, referindo uma situação política desajustada da realidade do país, enquadrada em esquemas teatrais, românticos, ultrapassados. Toda a seqüência durante a qual Athos Magnani reconstitui o suicídio do pai é progressivamente conduzida neste sentido, desenrolando-se perante a passividade dos habitantes de Tara que, longe de intervirem na “representação”, se limitam ao papel de meros espectadores.

Na linha de um Bertold Brecht, Bertolucci fala-nos da inutilidade e do perigo dos mitos na realidade política italiana (e porque não mundial?) ou, por outras palavras, da persistência de um certo tipo de estrutura capitalista. O protagonista desta Estratégia afirma: “Quem sou eu? Um homem que vale qualquer homem e que os vale a todos”. Será ainda (e agora precisamente na seqüência final) que Bertolucci oferecerá a última hipótese de leitura correta, obrigando Athos Magnani-filho a esperar um trem que para ele não chegará mais, enquanto numa linha distante desta estação esquecida de Tara passam três operários movendo pelas próprias mãos uma charrete que deixa para trás as ervas adormecidas de uma pequena cidade perdida no tempo.

Agora que a trama se “encerrou”, o espectador (estamos imaginando-o como professor ou historiador) se interrogue sobre as implicações de “fazer história” que exige, dos mais sensatos, agudeza de espírito, sagacidade, perspicácia e um mergulho profundo nos arquivos da memória muitas vezes lacrados por “guardiães oficiais”. Para conseguir esclarecer certos fatos, o historiador/professor tem que se transformar em um militante das liberdades de informação e de expressão, indício de sentimentos ou de caráter. Deve, numa seqüência, permitam-nos a prescrição, constranger a evidência a partir da regulação das provas, tendo em vista o aprimoramento da verdade em todas as suas dimensões.

Referências Bibliográficas

BORGES, Jorge Luis. Tema do Traidor e do Herói. In: Obras Completas, São Paulo: Globo, 1998.

BRECHT, Bertolt. Poemas e Canções. Seleção e versão portuguesa de Paulo Quintela, Coimbra: Livraria Almedina, 1975.

DELGADO, Lucília de Almeida Neves. História oral: memória, tempo, identidades. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

GOMEZ, Margarita Victoria. Memória e formação de professores. In: SILVA, Isabel de Oliveira e &. VIEIRA, Martha Lourenço (orgs.). Memória, Subjetividade e Educação. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm; Três Corações, MG: UNINCOR, 2007 (81-96).

GOODENOUGH, Ward. “Cultura, Lenguaje y Sociedad”. In: J.S. Kahn (comp.), El Concepto de Cultura: Textos Fundamentales. Barcelona: Anagrama, 1975 (157-249).

HOBBES, Thomas. Do Cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

JAKOBS, Günther e MELIÁ, Manuel Cancio. Derecho Penal del Enemigo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005.

JOÃO, Mutimati Barnabé. Eu o Povo. Lourenço Marques: Frelimo, 1975.

JUNG, Carl Gustav. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.

SIMMEL, Georg. “El Secreto y la Sociedad Secreta”. In: Sociología. Estudios sobre las Formas de Socialización. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1939 (330-392).

STEPHANIDES, Menelaos. Hércules. São Paulo: Odysseus, 2000.

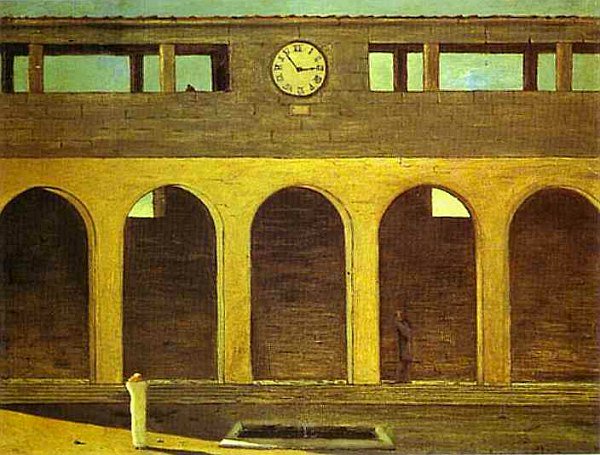

Ilustrações: imagens do filme e telas de Giorgio de Chirico.

As narrativas Bertolucci/Miguel sobre a ética do dever ser e ser de Athos Magnani (herói/traidor) sugere as armadilhas do bem e as ambiguidades do exorcismo do mal tão expressivamente traduzidas pela beleza da ópera Cavaleria Rusticana de Pietro Mascagni, músico oficial da época do Duce.