José de Sousa Miguel Lopes

Aqui você pode ler a primeira parte da série.

Aprimorando o olhar na derradeira obra-prima de Antonioni

Já se tornou um clichê dizer que Antonioni é o cineasta da incomunicabilidade, do tédio, do silêncio ou da solidão. Chama-se a atenção para o que é recorrente em suas tramas, personagens e situações: casais burgueses em crise, personagens à deriva, desencanto com os rumos da vida. Mas, se esse é um aspecto importante da sua obra, refletindo a alienação e a angústia do homem urbano contemporâneo, talvez ainda mais eloquente e fecundo do que os “enredos” seja o modo como isso tudo se plasma em imagem, em organização do espaço, em exploração das distâncias entre os seres, e entre estes e os objetos.

Antonioni parece contrariar a tendência dominante no cinema clássico, que é a de achatar ou aplainar as distâncias por meio do campo/contracampo, “facilitando” a ação e a interação dos personagens (seja nos diálogos, nos confrontos físicos ou nas cenas de amor). No cineasta, ao contrário, os deslocamentos parecem árduos, toda a distância tem peso e materialidade, os movimentos são penosos.

No livro Não contem com o fim do livro, conversas entre Umberto Eco e Jean-Claude Carrière, este último tece um belo elogio a esta obra de um dos maiores gênios do cinema. Veja-se este fragmento luminoso de sua fala:

Você viu O Olhar de Michelangelo, seu último curta-metragem? É um dos filmes mais lindos do mundo! Antonioni realizou em 2000 esse filme, que não dura mais de 15 minutos, sem uma palavra, onde ele dirige a si próprio, pela única vez em sua vida. Ele entra na igreja de São Pedro dos Leões, em Roma, sozinho. Aproxima-se lentamente do túmulo de Júlio II, e o filme inteiro é um diálogo, sem uma palavra pronunciada, um vaivém de olhares entre Antonioni e o Moisés de Michelangelo. Tudo o que dizemos aqui, esse frenesi de aparecer e falar que marca nossa época, essa agitação sem objeto, é questionado pelo próprio silêncio e o olhar do cineasta. Ele veio dizer adeus. Não voltará mais e sabe disso. Veio fazer uma última visita, ele que está de partida, à obra-prima incompreensível, que restará. Como para interrogá-la uma última vez. Como para tentar desvendar um mistério ao qual as palavras não têm acesso. O olhar que Antonioni lança para ela, antes de sair, é patético (ECO; CARRIÈRE, 2010, p. 91-92).

O que costumeiramente ouvimos falar do cinema de Antonioni? Incomunicabilidade? Sentido de não-pertencimento a um espaço? Tempos mortos? Para Ruy Gardnier (s/d):

Aqueles que forem atrás de O olhar de Michelangelo buscando o Antonioni que comunica a incomunicabilidade vão se frustrar. O tema do filme é o contato, a comunicação dentro da diferença absoluta de registro (de tempo e relação com a eternidade, de épocas distintas, etc.), enfim um encontro: dois Michelangelos, um cineasta, outro escultor-pintor. Um através do corpo, o outro através de sua criação. Um envelhecido e fragilizado pelo tempo, e o outro, restaurado, eternizado como momento de ouro de um determinado momento da civilização, patrimônio humano. Em torno desse confronto e do reconhecimento da enormidade dessa diferença se constrói esse pequeno filme de Michelangelo Antonioni.

O filme é montado a partir de uma recorrência e um desejo primeiro de Antonioni, aquilo que, mais que qualquer outra coisa, chama atenção para seu cinema: a construção arquitetônica do espaço, a meticulosa observação de como um enquadramento, uma distância em relação ao objeto filmado pode configurar ou reconfigurar um espaço real, e como essa relação entre espaço e luminosidade pode criar efeitos de monumentalidade que ora faz com que os personagens sintam-se deslocados diante de tamanha grandeza (Deserto Vermelho, A Aventura), ora faz com que eles gozem com a intensa sensualidade que brota dessa magnitude (Eros, o fim de Zabriskie Point).

Sua ideia é simples: Antonioni entra numa catedral, dirige-se à estátua de Moisés e passa a contemplá-la em seus mínimos detalhes. Dependendo do momento, a postura do observador diante da obra parece diferente: um olhar indagador que tenta se apoderar do mistério da obra, um olhar que reconhece a perfeição da obra, um olhar que julga sua própria posição em relação àquilo que está sendo visto. Aos poucos, a relação de grandeza entre o homem e o espaço que o circunda (os planos iniciais do filme) transforma-se na grandeza de tudo que separa uma obra imortal de um homem de carne e osso.

Olhando um Michelangelo, outro Michelangelo evidencia e põe a nu um pouco de seu próprio cinema. Na desnecessidade de personagens, intriga, orçamentos que possibilitam um filme totalmente despretensioso do ponto de vista industrial, cabe ao cineasta salientar as formas da estátua, chamar a atenção para certos aspectos da composição, para o olhar severo, para o extremo delineamento, e, de maneira mais especulativa, para o objeto que perdura no tempo enquanto o homem está fadado a desaparecer (atenção ao corte da mão frágil de um velho Antonioni para a mão impávida do Moisés de mármore). Antonioni filma o Moisés de Michelangelo da mesma forma que anteriormente filmara seus personagens em espaços monumentalmente opressores e belos, e a idade do realizador (92 quando fez o filme) e o depuramento fazem o resto: sob qualquer aspecto, um grande elogio ao cinema como arte visual de organizar um espaço tridimensional com uma câmera. (Idem).

O olhar de Michelangelo é, além disso, e antes de tudo, um enorme elogio do tempo próprio de se fruir do efeito artístico. O caminhar inicial de Antonioni em direção à obra dentro da catedral (um caminhar, deve-se dizer, inteiramente feito por computador, uma vez que Antonioni está preso a uma cadeira de rodas há mais de uma década), ainda que magnífico pelo enquadramento de cima e pelo efeito da luz que entra na igreja tem apenas o efeito de um antepasto preparatório para o prato principal, a relação do olhar de um homem (e de seus dedos: olhos que tocam, dedos que veem) com toda uma gama de detalhes e construções delicadas que têm seu tempo natural para alcançarem a percepção do observador e nele imprimirem toda sua força. O efeito estético é um desses momentos onde se está completamente só, onde o tempo de percepção que se cria é totalmente diferente de nossas vivências cotidianas, e faz parte de seu gosto próprio o ato de justamente nos propor novas orientações sensórias.

Tanto é que, ao final do filme, o som ambiente começa pela primeira vez a ser ouvido, e temos claramente a impressão de que voltamos “ao mundo normal”, populoso, com seu prosaico e rotineiro andamento de tempo. Tempo morto? De forma alguma. O tempo de O olhar de Michelangelo, assim como os tempos dos outros filmes de Antonioni, é simplesmente o tempo que a situação demanda, com a atenção e o mergulho necessários para criar um relevo particular, um tempo do pensamento, um tempo de se relacionar com os objetos ou com o entorno, um tempo que provoca uma materialidade precisa. E, tão inefável que possa parecer esse efeito estético construído pelo filme, é um efeito que nos afronta como se estivesse diante de nossos próprios olhos (Idem).

O “diálogo” do cineasta com a estátua de Moisés, figura central do conjunto escultórico

A história que nos é contada no filme é, sobretudo, a experiência extraordinária do encontro com a estátua de Moisés (é a escultura de culto do mausoléu papal) a que Antonioni dedica a maior parte dos planos e closes que se demoram nos detalhes anatômicos (os pés, as mãos, o rosto), nas roupas (as dobras das roupas e do manto), no olhar magnético do grande profeta. E bem nos olhos (de Moisés, das outras estátuas de Michelangelo, de si mesmo) Antonioni dedica algumas das cenas mais sugestivas: e aqui está o semblante do pontífice, o êxtase de Lia e Rachel (simbolizando Vida Ativa e Vida Contemplativa), o olhar severo de Moisés, a comoção de Antonioni.

Através da escuridão da igreja, de repente para, avaliando, muito provavelmente, como se superar na frente de Moisés, a escultura magistral de Michelangelo Buonarroti, datada entre 1513 e 1515, que se tornou a mais alta expressão da espiritualidade incrustada em mármore, capaz de transmitir ao observador toda a beleza que o artista concebeu, e que até hoje permanece inalterada. O protagonista é o silêncio, sobretudo, um longo diálogo de olhares: dos olhos fechados da estátua do Papa, Antonioni chega aos severos e salvadores olhares de Moisés e às outras figuras que compõem o monumento fúnebre.

O olhar de Michelangelo se eleva em direção a esses imensos mármores e a câmera se detém nos olhos fechados do pontífice; lentas tomadas panorâmicas exploram as estátuas enquanto uma série de contre-plongées estabelece uma troca de olhares silenciosos entre o cineasta e a figura central deste conjunto: o terrível Moisés com o olhar furioso que o encara. Em seu livro “Je cherche l’Italie”, Yannick Haenel evoca de maneira marcante esse encontro:

De um silêncio ao outro, o que acontece? Qual é a natureza da passagem entre o Moisés de Michelangelo e seu homônimo Antonioniano? É o Moisés de Michelangelo que oferece algo a Antonioni, ou a este que faz do seu mutismo uma oferenda? A transparência inquieta desta troca convoca em sua melancolia figuras imemoriais: Antonioni, provavelmente, está apenas ali para saudar tanta beleza e anunciar sua saída, como se, uma vez concluída a sua carreira artística, ele ainda estivesse se expondo ao veredicto da arte, para a terrível resistência do seu olhar: encontrar o seu próprio silêncio no mármore é misturar-se ao enigma da transfiguração (HAENEL, 2015, p. 37).

Por muito tempo, o duelo continua: os furiosos discípulos de Moisés mantêm sua inflexibilidade marmoreana diante da fragilidade do cineasta.

A estátua de Moisés continua a lançar ao mundo aquele olhar de raiva que impressionou tanto Freud (2017, p. 4), que tentou em cada visita “permanecer firme contra o olhar irado e desdenhoso do herói”. E ele finalmente recuou para as sombras para escapar de seu julgamento.

Se Freud temia tanto o aspecto de Moisés, foi porque Michelangelo o esculpiu em mármore no momento em que descobriu a vulgaridade de seu povo (a adoração do bezerro de ouro). Seus olhos parecem saltar, ele se joga — escreve Freud — na população.

No filme Michelangelo Antonioni caminha para deter seu olhar na estátua, “para se sentir bem” com Moisés, como Freud disse. Sabemos que Antonioni, após uma lesão cerebral, perdeu a voz. Também sabemos que Moisés falou pouco, sua boca era “pesada”, diz a Bíblia. Assim, este pequeno/grande filme nos remete para uma transferência de silêncio.

O face a face com as obras é a própria história do tempo. Quando Freud pensa em Moisés, ele pensa contra a lei. Quando Antonioni pensa em Moisés, ele provavelmente pensa contra a Itália, contra a devastação política e cultural da Itália.

A câmera se aproxima tão perto do mármore quanto explora as volutas, logo acompanhada pela mão enrugada do cineasta, que toca e acaricia a estátua, como se pretendesse desvendar o mistério, como se pretendesse transformá-lo em material plástico puro, até aos limites da abstração.

Os olhares opacos da estátua orgulhosa e do frágil homem idoso se cruzam, enquanto a câmera desliza com uma voluptuosidade quase tocante na superfície do mármore e detalha as proporções perfeitas. Não se estará em face de uma última expressão, reduzida ao essencial, da fragilidade humana, do caráter transcendente da arte e da natureza profunda do cinema?

As mãos tentam dizer o que a boca não consegue mais expressar, mas em vão. Sempre em contre-plongée, ao tocar o mármore, às vezes as mãos parecem querer pousar lá, enquanto os sons abafados do lado de fora são gradualmente cobertos por um misterioso coro entoando Magnificat de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), compositor renascentista de missas e madrigais, tendo se consolidado como um mestre da composição. Sua música tornou-se símbolo da música a cappella do século XVI, tendo sido diretor de música em Roma a maior parte da sua vida, a serviço de papas, sendo cantor na capela papal. Nomearam-no “salvador da música sacra”.

Antonioni encontra, experimenta e até restaura o olhar, uma ação complexa e não um simples relato da realidade: antes uma construção e desconstrução de imagens. Moisés é um mármore que “fala”, capaz de transmitir ao observador toda a beleza que o artista lhe deu. Nesta visita, Antonioni entra em completa simbiose com a escultura, movendo suavemente o braço para tocá-la com a mão, para pegar seu espírito. Este abraço longo e recíproco do diretor com este maravilhoso grupo de mármore nos presenteia com um novo e incomum monumento, para lembrar como o olhar é o verdadeiro segredo alquímico de toda forma de arte visual: seja ela esculpida, pintada, filmada.

Tudo ocorre na penumbra da igreja, mas explode à luz das estátuas em diferentes momentos do dia. Tudo é feito em close-ups: os detalhes dos personagens (as estátuas e o próprio diretor, que pela primeira vez interpreta e torna-se co-protagonista de uma de suas obras), os silêncios, quebrados apenas por sons abafados de sinos, por portas que se fecham, por passos leves que se perdem nas naves da igreja, por um coro que acompanha o autor do documentário até a luz do sol.

De repente, para o tempo para um último olhar para o túmulo que uma tomada ampla em que nos é mostrado, pela primeira vez, todo o conjunto da obra escultórica. Pode-se ver o cineasta de longe cruzando a basílica e indo em direção ao raio de luz que se ergue de uma porta estreita que ele logo atravessará, antes de uma última diminuição do escuro: será a última imagem de todo o seu trabalho, enquanto na tela deserta, o mistério é esvaziado e exaurido nas volutas sônicas da Magnificat.

Uma experiência extraordinária que faz com que o visitante se sinta protagonista, estando em contato com uma obra milenar, em total silêncio a partir do qual flui a comparação entre a transitoriedade humana e a eternidade da arte.

Para uma educação do olhar cinematográfico

Ao se analisarem aspectos históricos do cinema e a influência da estética da arte cinematográfica pode-se compreender a urgência de uma tomada de decisão mais objetiva na defesa da garantia de acesso à sétima arte, bem como aos valores em que se acredita possa ser possível construir a partir do contato com o cinema. Valores estes consubstanciados em atitudes e ações que façam prevalecer o homem enquanto ser capaz de se sensibilizar; de ser ao mesmo tempo criativo e equilibrado; capaz de transcender, ainda que imerso numa sociedade de caráter excludente e excessivamente consumista. Uma das possibilidades viáveis continua sendo a educação. O debate acerca da inserção das várias linguagens artísticas e particularmente o cinema no contexto escolar, desde os anos iniciais, precisa tomar consistência nos meios acadêmicos, sobretudo nos cursos de licenciatura e formação de docentes. É imprescindível a defesa do acesso às produções cinematográficas, bem como da leitura de textos midiáticos de forma a estabelecer uma conexão entre o cinema e o mundo real no contexto atual.

As percepções de espanto e admiração provocados pela leitura de um filme, como O olhar de Michelangelo, pode desencadear o pensar filosófico. “Na medida em que identificamos as imagens da tela com a vida real, pomos nossas projeções-identificações referentes à vida real em movimento” (MORIN, 2008, p. 151). E isso ocorre devido à experiência das emoções que são proporcionadas por meio do contato com a manifestação artística.

O sentido do cinema perpassa gerações e adquire sentido, não por uma imposição de sua produção, mas, sobretudo, pela percepção desencadeada conforme o nível de participação. O cinema abriu-se a todas as participações; adaptou-se a todas as necessidades subjetivas. Por isso é, segundo a fórmula de Anzieu, a técnica ideal da satisfação afetiva e o é, efetivamente, a todos os níveis de civilização e em todas as sociedades (MORIN, 1983, p. 170).

A experiência com o cinema é extremamente ampla dada a importância sociológica do fenômeno cinematográfico na construção de sujeitos críticos. Atualmente entre os mais jovens a leitura de imagens ocorre mais que a leitura de letras, inevitavelmente, o que sinaliza para o valor do cinema, como meio de expressão e comunicação em qualquer contexto. “[…] é absolutamente imprescindível compreender-se que magia, afetividade e estética não são essências, mas momentos, modos do processo de participação” (Idem, p. 171).

O cinema nos apresenta uma linguagem mais apropriada que a linguagem escrita para expressar as intuições que alguns filósofos tiveram acerca dos limites de uma racionalidade puramente lógica. Também não se constitui em um veículo puramente emocional de ideias; trata-se de outro tipo de articulação racional, que inclui um componente emocional. Colocando filosofia e cinema, por exemplo, em diálogo, emerge uma articulação entre o afetivo e o racional. “O emocional não desaloja o racional, ele o redefine” (CABRERA, 1999). A apreensão de certos aspectos do mundo não parece se efetivar por uma total exclusão do elemento afetivo.

O cinema é uma experiência aberta, em permanente autodescoberta, uma linguagem que está sempre criando formas e se enriquecendo, fugindo constantemente das regras que tentam aprisioná-la em cânones que tendem à rigidez do dogmatismo cristalizado em conceitos.

Não se filma nem se vê impunemente. Como filmar o outro sem dominá-lo nem reduzi-lo? Como dar conta da força de um combate, de uma reinvindicação de justiça e dignidade, da riqueza de uma cultura, da singularidade de uma prática, sem caricaturá-la […] Como construir para os nossos espectadores um percurso de liberdade e subjetividade? (CAMOLLI, 2008, p. 30).

O cinema comunica pela visibilidade da imagem-em-movimento, mas, ao mesmo tempo, a imagem do simulacro nega o objetivismo da visualidade, deslocando o logocentrismo realista fotográfico da verdade mimética absoluta. A mesma imagem pode possuir uma relação de similitude com o mundo por diferentes formas e por infinitos significados. Ítalo Calvino discute essa paradoxal correspondência entre o mundo real e os mundos representados nas artes, como na literatura e no cinema. Segundo ele:

A fantasia do artista é um mundo de potencialidades que nenhuma obra conseguirá transformar em ato; o mundo em que exercemos nossa experiência de vida é outro mundo, que corresponde a outras formas de ordem e de desordem (…) poderíamos classificá-lo como indecidível, como o paradoxo de um conjunto infinito que contivesse outros conjuntos infinitos (CALVINO, 1993, p. 113).

Em seu livro “Convite à filosofia” (2001), Marilena Chauí aponta para o poder extraordinário da obra de arte quando afirma: “Como o livro, o cinema tem o poder extraordinário, próprio da obra de arte, de tornar presente o ausente, próximo o distante, distante o próximo, entrecruzando realidade e irrealidade, verdade e fantasia, reflexão e devaneio”. Percebe-se, com isso, até onde o cinema pode levar o espectador. Com efeito, não há um senso de espaço, pois sentimos a proximidade do ocorrido de um filme porque experimentamos a distância. Estas relações estabelecidas por Chauí são reafirmadas quando faz menção a alguns pensamentos do filósofo Walter Benjamin, nomeadamente quando ele estabelece dois polos que medem a importância de uma obra de arte: o valor de culto da obra e seu valor de exposição, sendo que o cinema representa o segundo. Pelo grau avançado da tecnologia, um filme é o objeto da arte mais exposto atualmente, por isso faz cumprir a afirmação de que o cinema é o maior expoente da arte que se estabeleceu e marcou o século XX. Não se pode ignorar que literatura, música, fotografia e outras importantes formas de arte são partes da constituição do cinema. A obra de arte sempre se submeteu a objeto de reflexão filosófica, alcançando uma posição ativa de agente transformador em questões deste campo do saber.

O cinema talvez precise ser visto não apenas como um exemplo artístico, inserido numa determinada estética e filosofia da arte, mas, acima de tudo, como um exemplo de uma prática filosófica que inaugura e povoa uma determinada filosofia do cinema.

Se um pintor pode pintar o que não vê, uma câmara fotográfica ou de filmar apenas registra o que existe, ainda que o que exista escape ao olhar humano, como acontece em O olhar de Michelangelo.

Tanto a pintura como o cinema mostra o movimento entre visível e invisível permitindo entender o processo de tornar visível o invisível, mas, ao contrário da pintura, valorizada principalmente por mostrar o invisível do mundo ou das coisas, o cinema permite mostrar o invisível da existência humana, mostrar a relação com os outros e, neste sentido, unicamente no cinema a estética devém ética, intersubjetividade.

O cinema é o meio pelo qual o Outro, o mundo e o Eu se encontram numa relação na qual o olhar alcança o outro, toca-lhe. Este ato reflexivo entre o olhar do espectador e o rosto da personagem do filme é simultâneo: no cinema, o espectador compreende a experiência do outro não apenas pelas expressões faciais e corporais, pelo argumento e montagem, mas também num modo reflexivo. Ele compreende toda a experiência, ele compreende-se como visível. A visibilidade de uma expressão é como um espelho que permite uma relação mais estreita com o outro.

O trabalho de Antonioni e a sua função principal será “esculpir o tempo”. Ou seja, o tempo é a sua matéria-prima. O cineasta “esculpe” o tempo, a sua matéria bruta, de acordo com a sua sensibilidade para a “pressão do tempo” em cada plano.

A matéria-prima do cinema é o tempo; primeiro no local de filmagem, depois no “aqui e agora” do momento de projeção (película ou digital) numa tela, no passado e no presente das imagens, bem como nas imagens passadas e presentes. Deste modo, cabe ao cinema tornar visíveis e audíveis as forças invisíveis e inaudíveis. No fundo, e como toda a obra de arte, cabe ao cinema tornar sensível o insensível, tal como a pintura de Francis Bacon fazia.

Referências

BELTING, Hans. Antropologia da imagem. Tradução: Artur Morão. Lisboa: KKYM + EAUM, 2014.

BENJAMIN, Walter. Teses sobre o conceito de história. In: BENJAMIN, Walter. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. São Paulo: Boitempo, 2005.

BERGALA, Alain. A Hipótese-Cinema: pequeno tratado de transmissão do cinema dentro e fora da escola. Rio de Janeiro: Booklink; CINEAD-LISE-FE/UFRJ, 2008.

CABRERA, Julio. Cine, 100 años de Filosofía: una introducción a la Filosofía a través del análisis de películas. Barcelona: Gedisa, 1999.

CALVINO, ltalo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

CHAUÍ, Marilena. Universo das artes. In: CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2001.

COMOLLI, Jean-Luis. Ver e Poder – a inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário. Tradução: Augusto de Tugny et al. Belo Horizonte: UFMG, 2008. (Coleção Humanitas).

ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Não contem com o fim do livro. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2010.

FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. Lisboa: Edições 70, 1998.

FREUD, Sigmund. Moisés de Miguel Ângelo (1914). Disponível aqui. Acesso em: 08 set. 2018.

GARDNIER, Ruy. O olhar de Michelangelo. In: Revista de Cinema Contracampo. Disponível aqui. Acesso em 08 set. 2018.

HAENEL, Yannick. Je cherche l’Italie. Paris: Gallimard/L’Infini, 2015.

MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. Tradução: Paulo Neves. São Paulo: Brasiliense, 2007.

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento Complexo. 2. ed. Lisboa: Instituto Piaget, 2008.

XAVIER, Ismail. A alma do Cinema. In: XAVIER, Ismail (org.). A Experiência do Cinema. Rio de Janeiro: Graal: Embrafilmes, 1983.

XAVIER, Ismail. Cinema: revelação e engano. In: NOVAES, Adauto. O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

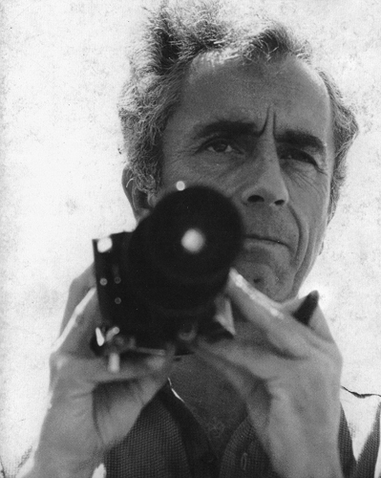

O artigo foi ilustrado com imagens de obras de Michelangelo, além de uma fotografia de Antonioni.

Aqui você pode ler a terceira e última parte da série.