Por Cristiano Fretta

A necessidade de rotularmos épocas em nomenclaturas relativamente estáveis demonstra mais do que uma vocação epistemológica natural da consciência humana; ela é, sobretudo, uma tentativa de racionalizarmos e visualizarmos os dinamismos caóticos de eventos e acontecimentos das mais variadas espécies, que se estendem por longos períodos. Dessa forma, séculos inteiros viram Idade Média, décadas de rotina se fundem na Belle Époque e uma massa inteira de pessoas e suas culturas individuais e coletivas são achatadas pelo Renascimento, por exemplo.

A tentativa de rotularmos a contemporaneidade é, por si só, complexa. Em primeiro lugar porque, ao vivenciarmos uma época, podemos carecer de aparato teórico já devidamente desenvolvido para compreendê-la; em segundo lugar, a heterogeneidade é mais do que aceitável hoje em dia: ela é a própria regra. Byung-Chul Han, em sua magnífica A Sociedade do Cansaço, contrapõe a sociedade atual à sociedade do século XIX por um padrão que poderíamos chamar de binário, ou, nas palavras do autor, imunológico. Segundo o filósofo, “O século passado [neste caso, o século XIX] foi uma época imunológica. Trata-se de uma época na qual se estabeleceu uma divisão nítida entre dentro e fora, amigo e inimigo ou entre próprio e estranho”. Ou seja, a lógica de compreensão da realidade era pautada na esfera do certo e do errado. Isso não quer dizer, no entanto, que as organizações sociais e individuais tivessem uma existência que exigia uma percepção mais simplista para serem compreendidas, mas sim que os horizontes da diversidade não eram considerados lícitos nas mais diversas dinâmicas da vida. Segue o filósofo:

“Hoje a sociedade está entrando cada vez mais numa constelação que se afasta totalmente do esquema de organização e de defesa imunológicas. Caracteriza-se pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. A alteridade é a categoria fundamental da imunologia. Toda e qualquer reação imunológica é uma reação à alteridade. Mas hoje em dia, em lugar da alteridade entra em cena a diferença, que não prova nenhuma reação imunológica”.

Dessa forma, é possível racionalizarmos a época atual não somente com embasamento na liquidez de conceitos e no arriscado relativismo do “tudo é possível”, mas sim na incapacidade de enfrentamento imunológico.

A sociedade imunológica também era, sobretudo, uma sociedade da disciplina, ou da negatividade, ou seja, não havia espaços nem bordas para relativismos. Cumpria-se “a” função, em todos os níveis, fossem eles pessoais, morais, artísticos, trabalhistas etc. É a época dos grandes romances, como as narrativas de Tolstói, Balzac e Dostoiévski, por exemplo. Com o desmantelamento dessa sociedade, a noção de disciplina dá espaço à autonomia, ou, como chama Byung-Chul Han, positividade. Nesse sentido, nasce a sociedade do desempenho.

É nesse mecanismo que se opera uma tentacularização do capital. Passamos a ser responsáveis pelo nosso sucesso, pelo nosso saldo bancário, pelo nosso tempo. Somos levados a acreditar que somos nosso próprio patrão, e dessa forma as relações mercadológicas se operam por meio de inúmeros eufemismos. Somos “colaboradores”, não mais funcionários. Os alunos precisam ser “sujeitos de sua própria aprendizagem”; os professores, “mediadores”. Nesse âmbito, coachings exploram o lucrativo mercado da autonomia e da positividade do indivíduo. O capitalismo atual cumpre, dessa forma, a sua cristalização na sua forma mais efetiva: está diluído em todos os lugares, mas não se faz ver, na medida em que está metamorfoseado no próprio indivíduo. Da mesma forma que os totalitarismos do século XXI não mais são feitos com implosões de sedes de governo e tanques de guerra na rua, o mercado também soube tirar a liberdade justamente prometendo a liberdade. É nesse sentido que Fredric Jameson, em seu Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio, nos diz que “(…) na cultura pós-moderna, a própria ‘cultura’ se tornou um produto, o mercado tornou-se seu próprio substituto, um produto exatamente igual a qualquer um dos itens que o constituem: o modernismo era, ainda que minimamente e de forma tendencial, uma crítica à mercadoria e um esforço de forçá-la a se autotranscender. O pós-modernismo é o consumo da própria produção de mercadorias como processo”. Ou seja, toda produção cultural está integrada, mais do que nunca, à noção de mercadoria. É nesse contexto que pessoas “leem” dezenas de livros por mês enquanto dizem cumprir inúmeras outras funções produtivas. Surgem então, por exemplo, a “História do Brasil para quem tem pressa”, “Kant em 90 minutos”, além de inúmeros métodos de leitura dinâmica, que visam aumentar a produtividade em termos de números de páginas lidas.

A questão é que a disseminação da noção de mercado para todas as esferas da vida pode não ser positiva. Nenhum conhecimento humano foi construído na base da fragmentação e da hipervelocidade. A História pôde ser bem didática conosco, neste sentido: a emergência por uma vacina contra a Covid-19, apesar de ter sido produzida em tempo recorde, levou meses de intenso estudo e análise — além, é claro, de muito dinheiro. Todo conhecimento técnico e científico a que a humanidade chegou só foi possível graças à observação, à contemplação e ao erro. O eixo da profundidade é necessariamente transversal ao da produtividade. Nesse sentido, a sociedade do desempenho nos deixa constantemente frustrados e culpabilizados. A consequência são doenças neuronais, como a depressão, ansiedade, TDAH [Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade], entre inúmeras outras. Neste sentido, Byung-Chul Han é categórico:

“O que nos torna depressivos seria o imperativo de obedecermos apenas a nós mesmos. (…) a depressão é a expressão patológica do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo. Mas pertence também à depressão, precisamente, a carência de vínculos, característica para a crescente fragmentação e atomização do social. (…) O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de desempenho. Vista a partir daqui, a Síndrome de Burnout não expressa o si-mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Segundo Ehrenberg, a depressão se expande ali onde os mandatos e as proibições da sociedade disciplinar dão lugar à responsabilidade própria e à iniciativa. O que torna doente, na realidade, não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho”.

A escrita é um ato de resistência a essa sociedade. Na sociedade do desempenho, escrever é arrancar tempo do mundo. Considero o ato da escrita a formação de um constante tecido de indecisões. A linguagem, como expressão, estabelece no seu eixo paradigmático sempre uma exclusão. Qualquer palavra é, para além de uma necessidade morfossintática, uma escolha. Escrever é se defrontar constantemente com isso. Existe uma angústia essencial no ato da escrita que reside precisamente na liberdade de criação. Sartre já nos disse que a linguagem é “(…) nossa carapaça e nossas antenas, protege-nos contra os outros e informa-nos a respeito deles, é um prolongamento dos nossos sentidos. Estamos na linguagem como em nosso corpo; nós a sentimos espontaneamente ultrapassando-a em direção a outros fins, tal como sentimos as nossas mãos e nossos pés; percebemos a linguagem quando é o outro que a emprega, assim como percebemos os membros alheios”.

A escrita surgiu como uma técnica de construção artesanal. Ela foi inventada na Mesopotâmia há cerca de 5 mil anos, com finalidades econômicas e políticas. Existe uma lenda que ainda hoje nos mostra o quanto a atividade escrita é ligada ao status intelectual: um certo rei de Úruk teria tido a ideia de mandar uma mensagem ameaçadora a um rival, por meio de uma tábua de argila. O outro achou os sinais completamente incompreensíveis e, dessa forma, declarou sua lealdade, de tão impressionado que ficou com os símbolos. Os escribas da antiguidade eram respeitados não só pelo seu conhecimento técnico, mas também pela calma e perícia que precisavam ter para escrever na argila. Originalmente este ofício era passado de pai para filho, mas, à medida que este trabalho foi ganhando importância, surgiu a demanda por profissionais qualificados. Foi dessa forma que surgiram as escolas de escribas. Os alunos precisavam aprender a nivelar a argila úmida para molar uma tabuleta, e com o junco pontiagudo desenhar linhas e fazer impressões em forma de cunha. No Egito, por exemplo, havia muitas dessas escolas. Era necessária muita paciência e dedicação para aprender tal ofício.

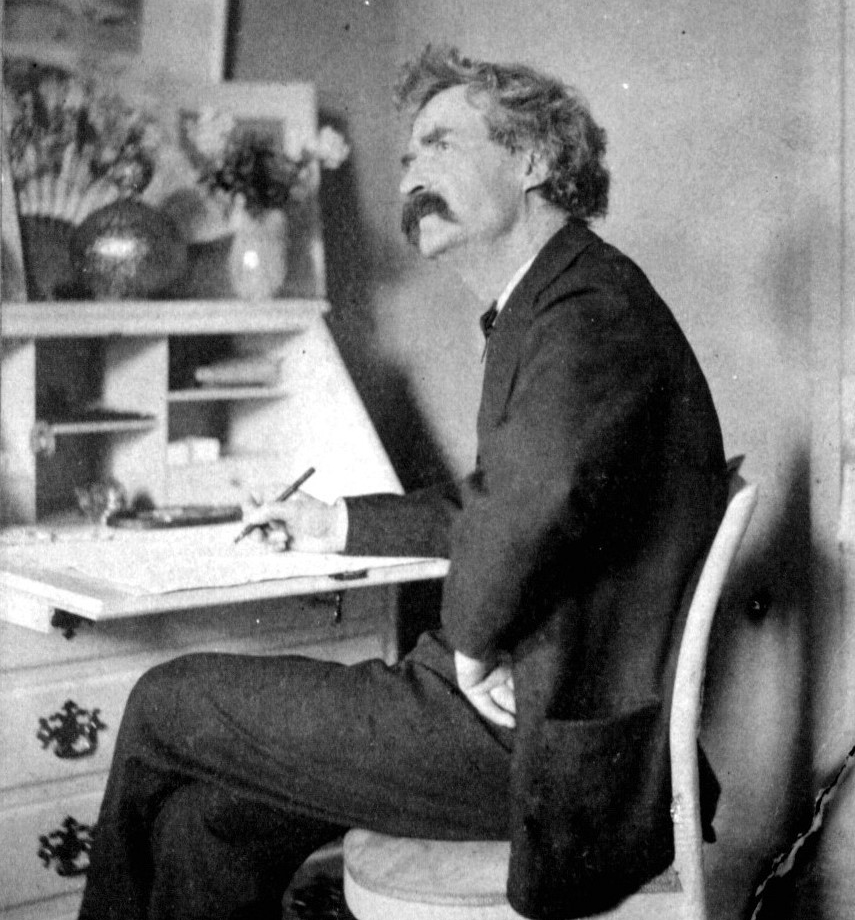

É claro que os alfabetos e as tecnologias de escrita passaram por brutais modificações desde então, mas o ato de escrever nunca deixou de estar vinculado a uma tarefa árdua e que exige atenção e persistência. Isso vale para qualquer texto de qualquer gênero, da bula de remédio aos clássicos da literatura ocidental. Escrever é um ato profundamente transversal à sociedade do desempenho. Cabe aqui uma pequena anedota. Mark Twain, escritor americano, estava sentado à varanda de sua casa quando passou um vizinho e perguntou: “Descansando?”. Ele respondeu: “Não, trabalhando”. Outro dia o mesmo vizinho o viu cortando a grama do jardim e perguntou: “Trabalhando?”. Twain respondeu: “Não, descansando”.

A paciência e a persistência exigidas para a composição de um texto são naturalmente opostas à ideia de produtividade que a sociedade atual nos impõe. São necessárias horas, dias, semanas, meses e por vezes até mesmo anos para que possamos considerar uma obra escrita como concluída. Não há maneira simples de se fazer isso, por mais que se esteja acostumado ao processo. Existem inúmeros métodos de escrita dinâmica, mas todos eles esbarram na substância fundamental do ato de escrever, que é a luta com as palavras. Escrever é esgrimar com a forma e com os sentidos. Dessa forma, um bom texto escrito já é, por si só, um ato de transgressão: ao escrevê-lo, esprememos sentidos, lutamos com a forma. Escrever é um mergulho profundo na contemplação. Compor um texto longo não é propriamente tentar denunciar a sociedade do desempenho, mas sim buscar uma capacidade contemplativa que se opõe à desumana noção de produtividade. Dessa forma, escrever significa um ato de questionamento ideológico à realidade impositiva e positiva. Há uma beleza muito humana no tempo dispendido a escrever um texto.

Escrever é um ato de resistência.

Ilustram este artigo: São Mateus e o Anjo, de Caravaggio, óleo sobre tela de 1602, destruído ao final da Segunda Guerra Mundial, e Mark Twain… trabalhando.

Texto oportuno. Ainda mais em tempos de grafomania. Ao participar de alguns saraus, não raro tenho a sensação de que no ambiente há mais “poetas”do que leitores de poesia. São dezenas de “poetas” ávidos para declamar os próprios versos e vender seus produtos, os livros. Daí a necessidade de lembrar que “o eixo da profundidade é necessariamente transversal ao da produtividade”, que “o ato de escrever nunca deixou de estar vinculado a uma tarefa árdua e que exige atenção e persistência”…

Compartilho duas máximas relacionadas à criação e à escrita.

Ernesto Sabato (O escritor e seus fantasmas): “A condição mais preciosa do criador […] O fanatismo. Tem de ter uma obsessão fanática, nada deve antepor-se à sua criação, deve sacrificar qualquer coisa a ela. Sem esse fanatismo nada de importante se pode fazer.”

Albert Camus (A inteligência e o cadafalso): “Não há grandeza sem um pouco de teimosia.”

No agir e no fazer -escrever incluso- determinante é a potência atual, enquanto caosmose de diferença e repetição que subsume a resistência.