Por Arthur Moura

Em tempos de crise orgânica do capital e decomposição simbólica da ordem democrática, o cinema emerge como um dos principais territórios de disputa ideológica e construção de sentido. Mais do que uma linguagem estética, ele é, em sua forma e conteúdo, uma arma — que pode servir tanto à conservação quanto à transformação social. No caso brasileiro, onde a luta de classes se expressa de modo brutal na estrutura política, na comunicação de massas e na violência cotidiana, o cinema jamais foi neutro. Ao contrário, ele opera como vetor de projetos — de classe, de memória, de história, de futuro.

Nesse cenário, a obra de Petra Costa ganhou destaque como expressão emblemática de um setor específico da elite progressista que, diante da ascensão da extrema-direita, buscou reorganizar simbolicamente sua hegemonia por meio de discursos de conciliação, lamento e reconciliação nacional. Desde Elena até Apocalipse nos Trópicos, passando por Democracia em Vertigem, Petra construiu uma trajetória marcada por um estilo autorreferente, lírico, emocional e profundamente adaptado às expectativas estéticas das camadas médias ilustradas e das grandes plataformas internacionais. Seu cinema não tensiona a ordem — tenta restaurá-la com imagens belas e palavras suaves.

Este trabalho propõe-se a realizar uma crítica sistemática à função política e simbólica do cinema de Petra Costa. Não se trata de uma refutação superficial a uma autora específica, mas de uma análise da forma ideológica que sua obra encarna: a forma do progressismo derrotado, que, ao invés de enfrentar a estrutura de dominação, estetiza a sua falência como se fosse uma perda espiritual. A tese aqui sustentada é que o cinema de Petra Costa representa, hoje, a mais sofisticada expressão do simulacro democrático, um cinema da conciliação petrificada, do lamento estetizado, e da pedagogia impotente diante do avanço reacionário.

A crítica que se constrói neste texto é, portanto, uma crítica de classe. Petra Costa filma o colapso da democracia burguesa brasileira do ponto de vista de quem sempre esteve em sua cúpula. A sua narrativa é a da elite progressista que, desorientada pela crise, busca no cinema um consolo simbólico — e não uma arma de combate. A democracia que ela defende nunca foi vivida pelas massas. O projeto que ela lamenta nunca foi construído pelos de baixo. A esperança que ela cultiva é, na verdade, uma restauração: a volta dos gestores educados, das instituições respeitáveis, da política mediada por vozes suaves e documentários premiados.

Mas há outra tradição de cinema no Brasil. Um cinema da revolta, da organização, da denúncia estrutural. Um cinema que não se curva ao lamento, mas que se levanta com a crítica. É nesse horizonte que este texto se insere: não apenas para desmascarar o fetiche progressista do cinema de Petra Costa, mas para recolocar a arte cinematográfica no terreno da luta de classes, da crítica radical, e da emancipação humana.

Antes de analisar a obra de Petra Costa, é fundamental compreender a posição social e histórica a partir da qual ela fala. A sua trajetória pessoal, familiar e institucional não é apenas um pano de fundo biográfico: ela é a condição de possibilidade da sua linguagem, da sua estética, do seu alcance e da sua função simbólica. Petra Costa não representa apenas uma autora singular — ela encarna uma classe, uma formação social e uma forma de sensibilidade ajustada à crise da ordem liberal.

Petra nasceu em 1983, em Belo Horizonte, em uma das famílias mais poderosas do país. É neta materna de Gabriel Andrade, fundador da Andrade Gutierrez, uma das maiores empreiteiras do Brasil, responsável por obras de infraestrutura de grande escala desde a ditadura militar e envolvida nos escândalos da Lava Jato. A riqueza acumulada por gerações garante à cineasta uma posição de classe consolidada: acesso a redes globais de prestígio, capital cultural elevado, segurança material e liberdade de trânsito entre as esferas do poder político, midiático e intelectual.

Por outro lado, seus pais tiveram atuação política no campo da esquerda durante a ditadura. A própria Petra foi nomeada em homenagem a Pedro Pomar, dirigente comunista assassinado pelo regime militar em 1976. Essa combinação entre origem burguesa e herança simbólica da esquerda histórica forma a base contraditória da sua subjetividade política. A conciliação está em sua origem. E essa conciliação é justamente o traço que marca toda a sua obra: uma tentativa permanente de construir pontes simbólicas entre a elite e a sensibilidade progressista, entre o capital e a democracia, entre a memória revolucionária e a ordem institucional.

Sua formação acadêmica internacional aprofunda ainda mais essa moldura. Petra estudou teatro na Universidade de São Paulo, antropologia na Barnard College (EUA) e fez mestrado na London School of Economics. É uma intelectual formada nas elites globais, com trânsito fluente em inglês, francês e nas estéticas legitimadas pelo circuito internacional de festivais, fundações e plataformas. O reconhecimento de sua obra vem não apenas do público brasileiro, mas principalmente de veículos como The New York Times, The Guardian, Variety, e de instituições como a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que indicou Democracia em Vertigem ao Oscar.

Essa posição lhe garante não apenas recursos para filmar — mas acesso a pessoas inacessíveis para a maioria dos documentaristas. Democracia em Vertigem contou com cenas íntimas de Lula e Dilma Rousseff, filmadas em momentos de grande tensão política. Apocalipse nos Trópicos apresenta, com ares de proximidade, entrevistas extensas com Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, Alexandre de Moraes e diversas outras figuras centrais do cenário institucional. O que está em jogo aqui não é apenas talento ou oportunidade: é poder social cristalizado, capital simbólico acumulado, acesso garantido pelas estruturas que se pretende questionar.

Há, portanto, um paradoxo fundamental: Petra Costa filma o colapso da ordem democrática brasileira do ponto de vista de quem está no topo dessa ordem, mesmo que adote o tom da vítima sensível e do espanto moralizado e cínico. Seu cinema não é insurgente. Ele é autorizado. Ele é premiado, distribuído, legitimado, celebrado. Sua narrativa não é incômoda para a estrutura — ela é parte da estrutura, ajustada ao seu momento de crise.

A partir desse ponto, torna-se possível compreender porque sua obra escapa sistematicamente das contradições de classe, da análise econômica, da luta política concreta. A sua crítica é sempre difusa, moralista, emocional e infantil — nunca material, organizada ou radical. A sua estética é de lamento, não de enfrentamento. O que está em jogo não é denunciar o sistema — é reconstruir sua aura humanista.

Ao compreendermos a posição de classe de Petra Costa, rompemos com a ideia de que sua obra é apenas fruto de uma sensibilidade individual. Ela é, na verdade, um discurso produzido por e para um segmento específico da sociedade brasileira: a elite progressista que se vê ameaçada e tenta preservar sua legitimidade simbólica por meio da cultura. Petra não denuncia o sistema; ela chora por ele. E chora muito!

A análise da obra de Petra Costa não pode se limitar à interpretação de seus filmes como peças artísticas isoladas. É preciso compreendê-los como parte de um campo político mais amplo, no qual o cinema progressista cumpre uma função ideológica específica: a de restaurar a legitimidade simbólica da ordem democrática burguesa em crise, por meio de uma linguagem sensível, estética, humanista e conciliatória.

Por cinema progressista entendemos aqui uma forma de produção audiovisual que se apresenta como crítica à extrema-direita e aos abusos institucionais, mas que, ao mesmo tempo, evita a confrontação com a estrutura do capital, com a natureza repressiva do Estado burguês e com os antagonismos de classe que atravessam a história brasileira. Trata-se de um cinema que denuncia o autoritarismo, mas preserva a lógica da representação, da governabilidade e da conciliação. Um cinema que chora o fim da democracia, mas jamais questiona a quem ela servia.

Essa forma de cinema opera por meio de uma estética cuidadosamente equilibrada: imagens belas, vozes suaves, narrações subjetivas, depoimentos emocionais, trilhas melancólicas e estrutura narrativa voltada à empatia. Não se trata de interrogar o mundo, mas de reencantá-lo. O espectador é conduzido a sentir, não a pensar. A linguagem crítica é substituída por um apelo sensível, que neutraliza a radicalidade sob o pretexto da humanidade.

Esse modelo é funcional ao que Gramsci chamaria de hegemonia em crise. Quando a dominação de uma classe já não pode mais se sustentar apenas pela força econômica e política, ela precisa produzir consensos simbólicos que preservem sua legitimidade cultural. O cinema progressista, nesse sentido, atua como um dispositivo de recomposição hegemônica: seu papel não é romper com o sistema, mas restaurar sua aparência civilizada. Ele denuncia os excessos, mas jamais as estruturas. Critica os atores momentâneos do colapso (como Bolsonaro ou Malafaia), mas preserva os fundamentos da ordem representativa.

O cinema de Petra Costa é exemplar nesse aspecto. Ele é progressista, mas não revolucionário. É sensível, mas não radical. É profundamente marcado pela crença de que o problema do Brasil foi a interrupção de um projeto democrático moderado — e que a saída está no retorno a esse mesmo projeto, com novos cuidados, com novos rostos, mas sem ruptura. A sua função é pedagógica no pior sentido: educar o público a aceitar a conciliação como destino e a derrota como espetáculo moralizante.

Esse cinema é adaptado às novas demandas do liberalismo em crise. Ele cumpre o papel de preencher o vazio político da esquerda institucionalizada com imagens de resistência moral, sem jamais propor organização popular, enfrentamento de classe ou transformação real. Sua audiência é a classe média urbana, escolarizada, fragilizada pela ascensão da direita, mas ainda comprometida com a estrutura que lhe deu lugar no mundo.

A crítica marxista não pode se deixar enganar por esse modelo. Como nos lembra Adorno, a cultura crítica não está isenta de se converter em mercadoria simbólica — e muitas vezes, quanto mais bela e sensível for a crítica, mais eficaz ela será em neutralizar o impulso de ruptura. O cinema progressista se apresenta como denúncia, mas opera como contenção.

Por isso, a análise da obra de Petra Costa exige mais do que o exame de suas imagens ou de suas intenções: exige a denúncia da função ideológica que seu cinema cumpre na atual conjuntura. Trata-se de um cinema que não representa a classe trabalhadora, não a organiza, não a convoca. Representa, isso sim, a dor da elite progressista que perdeu espaço — e que deseja, pela via da cultura, reconquistar sua autoridade moral.

Uma das marcas mais evidentes do cinema de Petra Costa é o uso recorrente de uma linguagem melancólica, subjetiva e emocionalmente diluída. Seus filmes são estruturados como elegias — lamentos formais por algo que se perdeu: uma irmã, uma democracia, uma nação possível. A narrativa sempre gira em torno de um trauma, uma perda simbólica, uma história interrompida por forças obscuras. A imagem se funde com a trilha sonora, a voz em off é sussurrada, os planos são longos e meditativos. Tudo no cinema de Petra Costa é pensado para evocar empatia, compaixão, sensibilidade — nunca revolta, antagonismo ou organização.

Essa poética da melancolia cumpre uma função estratégica: neutralizar o impulso crítico por meio da estética da comoção. O espectador não é interpelado a pensar, mas a sentir. A política, em vez de ser compreendida como campo de conflitos históricos e materiais, é traduzida como um drama moral, como uma história de injustiça que atinge os “bons”, os “sensíveis”, os “democratas”.

O efeito disso é devastador para qualquer possibilidade de pensamento emancipador. O lamento ocupa o lugar da crítica. A tristeza substitui a análise. A empatia substitui a organização. A melancolia se transforma em uma forma de aceitação passiva do desastre. Como se fosse possível curar o colapso político com ternura e poesia.

Em Democracia em Vertigem, por exemplo, a voz de Petra conduz o espectador pela narrativa de declínio da Nova República como se estivéssemos assistindo à história de uma paixão traída. Dilma Rousseff é apresentada como heroína trágica, Lula como mártir silencioso, e o golpe de 2016 como um acontecimento quase inexplicável, como se a história fosse uma força impessoal que nos arrasta, e não a luta entre interesses concretos de classe. Não há exploração do papel do capital financeiro, da grande mídia, do empresariado, da repressão ao movimento popular. Tudo é filtrado pela lente da dor íntima, da angústia subjetiva, da perplexidade existencial.

Essa escolha estética não é inocente. Ao contrário, ela está perfeitamente ajustada à função simbólica que o cinema de Petra exerce: reencantar o projeto de sociedade da elite progressista por meio da performance da perda. Trata-se de um cinema que não busca transformação, mas consolo. Que não organiza, mas apazigua. Que não denuncia a estrutura, mas encena o luto de uma classe que perdeu o controle do Estado e tenta recuperar sua aura por meio da arte.

A crítica marxista deve, portanto, compreender essa poética como uma linguagem adaptada à crise de hegemonia da ordem liberal. A estética melancólica é o modo pelo qual a elite sensível tenta se manter legítima, mesmo quando derrotada. Ao apresentar-se como vítima — e não como parte da estrutura de dominação — essa elite reformista transforma seus próprios fracassos políticos em espetáculo moral, buscando comover a sociedade com sua dor, em vez de enfrentar as contradições que a produzem.

Petra Costa torna-se, assim, a figura ideal desse projeto: jovem, culta, sensível, bem-intencionada, melancólica. Sua voz sussurrada, sua presença frágil, sua câmera contemplativa — tudo isso compõe o simulacro perfeito da consciência progressista ferida. Ela representa não a ruptura com o sistema, mas o seu luto estilizado.

Mas o cinema que serve à crítica não pode ser a arte do lamento. A forma importa — e, como nos ensinou Adorno, a forma estética jamais é neutra. A melancolia não é apenas um tom emocional: ela é uma posição política. E no caso do cinema de Petra, é uma posição reacionária travestida de sensibilidade. É o pacto com a impotência estética como forma de escapar da radicalidade histórica.

No centro da obra de Petra Costa está a ideia de que o Brasil viveu uma experiência democrática concreta, interrompida por forças autoritárias externas ao sistema. Essa concepção aparece de forma explícita em Democracia em Vertigem e se repete em Apocalipse nos Trópicos, ainda que com uma nova roupagem estética. A premissa narrativa é sempre a mesma: houve uma ordem democrática possível, em construção, que foi desmontada por uma aliança de forças conservadoras — militares, religiosos, empresários, políticos reacionários. O que está em jogo, portanto, é a defesa dessa democracia como valor absoluto, desvinculado de sua base material, social e histórica.

O problema central dessa perspectiva é que ela busca reativar uma democracia burguesa profundamente excludente, construída nos marcos do capital, administrada por elites, e sustentada por um pacto de classe que jamais foi questionado pelos governos reformistas. A Nova República brasileira, celebrada como expressão do avanço civilizatório, foi, na verdade, a reconfiguração da dominação burguesa após a ditadura. Os governos do PT, ainda que tenham promovido políticas compensatórias importantes, jamais romperam com a lógica da exploração, da financeirização, da criminalização da pobreza e da repressão ao movimento popular.

Ao tratar essa ordem como “democracia em vertigem”, Petra Costa naturaliza a sua legitimidade e substitui a análise estrutural da política por uma leitura moralizante da história recente. Em vez de investigar as contradições internas do projeto petista, sua conciliação com o agronegócio, com os bancos, com as empreiteiras — ela narra a queda do governo como uma tragédia sentimental, provocada por forças externas, más, irracionais. Assim, esvazia-se a política de seu conteúdo histórico real e transforma-se a luta de classes num embate simbólico entre “bons democratas” e “maus golpistas”.

Nesse processo, o proletariado desaparece. A classe trabalhadora não aparece como sujeito político. Suas greves, ocupações, revoltas, lutas cotidianas são substituídas por imagens do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, das manifestações da Avenida Paulista e das falas de lideranças institucionais. Mesmo quando o povo aparece, é como pano de fundo, como massa emocional, como espectador — nunca como força histórica. É a reprodução, em outro nível, da velha lógica da conciliação: os de cima negociam, os de baixo aguardam.

O exemplo mais evidente dessa lógica está na representação de Lula. Em Democracia em Vertigem, o ex-presidente é tratado como símbolo maior da democracia brasileira, como vítima exemplar do sistema judiciário, como esperança viva de uma nação. Sua prisão é narrada com lirismo, sua figura é envolta em mitologia. Mas em nenhum momento Petra Costa se pergunta sobre o papel histórico de Lula na pacificação dos conflitos sociais, na cooptação de lideranças populares, na adaptação da esquerda ao modelo neoliberal. O Lula que aparece é o herói, não o gestor do pacto burguês.

Esse apagamento da luta de classes é o que Lukács chamaria de falsificação ideológica da realidade social. O filme transforma a democracia em valor universal, fora da história, e ignora sua função como forma política do capital. A dominação de classe é traduzida em drama institucional. A repressão estatal é narrada como exceção, não como regra. A política é desmaterializada. E, assim, a crítica é domesticada.

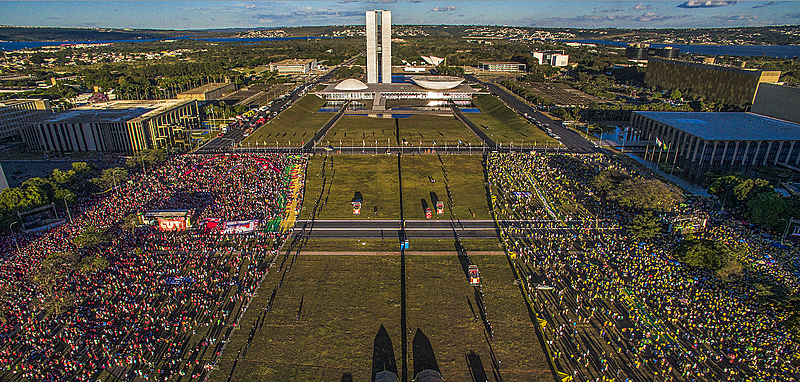

![]()

Essa operação ideológica cumpre um papel preciso na conjuntura atual. Ao defender a democracia sem nomear a burguesia, ao falar em retrocesso sem falar em exploração, ao condenar o fascismo sem denunciar o capitalismo, Petra Costa se alinha à tradição da esquerda liberal que deseja salvar o sistema que a gerou — ainda que esse sistema esteja em ruínas. Seu cinema é, portanto, parte da arquitetura simbólica de um projeto de reconstrução institucional sem ruptura — um projeto de restauração do poder burguês com verniz sensível.

Contra esse simulacro democrático, é preciso afirmar o conteúdo real da política: a luta entre classes sociais, o papel repressivo do Estado, a função ideológica da cultura e a urgência de um novo projeto de sociedade. E esse projeto não pode nascer da conciliação estética com o opressor, mas da crítica radical à sua dominação.

Em Apocalipse nos Trópicos, Petra Costa realiza o que talvez seja o gesto mais revelador da sua concepção de cinema político: ela filma o inimigo como se fosse um parceiro de cena. Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, Alexandre de Moraes e outras figuras centrais da atualidade política brasileira são apresentados em entrevistas cuidadosas, com tempo de fala generoso, enquadramentos respeitosos, e uma condução narrativa que evita qualquer embate real. A diretora, mesmo presente em algumas cenas, não tensiona, não desafia, não provoca — apenas observa, escuta e registra.

Silas Malafaia, por exemplo, é filmado com intimidade e deferência. Petra o acompanha em seu cotidiano, entra em sua casa, registra sua rotina, oferece-lhe a moldura de um líder seguro e articulado. A diretora justifica essa escolha com base na ideia de “dar voz a todos os lados”, em nome da “pluralidade democrática”. Mas o que se opera ali, na verdade, é a legitimação simbólica do discurso reacionário, sob o disfarce da neutralidade. O espectador assiste a Malafaia discursar sem interrupções, sem contraponto, sem denúncia — e sai da cena sem qualquer ferramenta crítica real.

O mesmo se repete com Bolsonaro, cuja imagem é cuidadosamente filmada em momentos dramáticos — o cercadinho, o discurso religioso, o delírio de vitória messiânica. Petra o registra como quem testemunha uma tragédia anunciada. Mas nunca o confronta enquanto produto de um sistema de poder, enquanto expressão da dominação burguesa em crise. A câmera não expõe — estetiza. A imagem do fascismo é captada como espetáculo, não como estrutura.

Essa postura é mais do que uma escolha narrativa: é uma posição ideológica. Ao dar palco ao inimigo sem combatê-lo, Petra cumpre a função simbólica de naturalizar sua presença, de rebaixar o conflito a um debate civilizado, de simular equilíbrio entre forças que, na realidade, são profundamente assimétricas. Trata-se de um igualitarismo formal que, ao não nomear a dominação, reproduz a dominação.

Em um dos momentos mais constrangedores do filme, Petra tenta “dialogar” com Malafaia e diz, com voz tímida: “Mas democracia não é só a vontade da maioria, né? Também é a proteção das minorias…” O pastor responde com segurança, distorce o argumento, reafirma seu projeto autoritário. E Petra recua. A cena ilustra com perfeição o que podemos chamar de pedagogia do derrotado: uma tentativa desesperada de convencer o algoz com boas maneiras, de proteger a civilização com frases de manual das Nações Unidas, de conter o fascismo com educação cívica.

Ao colocar lado a lado Alexandre de Moraes e Silas Malafaia, Petra constrói um simulacro de equilíbrio democrático, onde as “instituições” são opostas ao “radicalismo religioso”, mas onde ambos se equivalem como polos legítimos de uma disputa. O povo, novamente, está ausente. A luta concreta, invisível. A organização popular, silenciada. O que há é apenas um palco com dois atores centrais — ambos parte do Estado, ambos representantes da ordem — e uma diretora que os filma como quem implora por moderação.

Esse é o limite fatal do cinema de Petra Costa: ela não filma a contradição, mas o espetáculo da contradição domesticada. Sua câmera é cúmplice porque se recusa a intervir, porque se apaixona pela imagem do poder, porque teme escolher um lado. E ao não escolher um lado, reproduz exatamente o lado dominante. O filme não serve para organizar, nem para denunciar — serve para nos fazer conviver com o horror como se ele fosse parte do processo democrático. Um horror educado, filmado em 4K, embalado por música de cordas.

Contra essa estetização do inimigo, a crítica deve afirmar com clareza: não há simetria possível entre o projeto fascista e a luta popular. Não se filma Malafaia como quem filma um interlocutor. Não se registra Bolsonaro como quem registra um fenômeno cultural. O cinema político não pode ser um púlpito do inimigo. Ele deve ser trincheira — e trincheiras não abrigam os dois lados.

Diante da estetização do fracasso, da pedagogia da derrota e da cumplicidade com o inimigo que caracterizam o cinema de Petra Costa, torna-se urgente recolocar em cena uma outra tradição — uma tradição de ruptura, de enfrentamento e de radicalidade. Um cinema que não lamente o colapso da democracia burguesa, mas que revele a sua estrutura de classe, a sua função histórica de contenção da revolta e a sua cumplicidade com a exploração. Um cinema que não substitua a crítica pela emoção, nem a luta pela empatia. Um cinema que, ao contrário do que propõe Petra, sirva à emancipação da classe trabalhadora e não à restauração simbólica da ordem liberal.

Esse outro cinema — crítico, popular, revolucionário — não é novo. Ele habita a história das imagens insurgentes. Está presente no Cine-Olho de Solanas, nas experiências militantes do Cinema Novo e do cinema marginal brasileiro, na luta audiovisual das ocupações urbanas e das periferias organizadas. É um cinema que não teme o enfrentamento, que não pede autorização ao Estado, que não idealiza seus personagens, que não estetiza o sofrimento. É um cinema que assume a contradição como forma e conteúdo, que sabe que o cinema é também território de classe — e por isso se recusa a fazer arte com o inimigo.

Esse cinema não pode ser produzido nos moldes da Netflix, nem inscrito nos circuitos de legitimação da indústria cultural. Ele exige outro modelo de produção: autônomo, coletivo, enraizado nas lutas reais. Exige outras formas de circulação: redes comunitárias, cineclubes, espaços populares, mídias independentes. Exige outra linguagem: uma forma estética que não seja a do consolo, mas a da denúncia, da convocação, da organização. Como bem indicou Nildo Viana, a crítica revolucionária da cultura não se contenta em atacar os produtos culturais hegemônicos — ela busca substituí-los por práticas e formas comprometidas com a superação da sociedade de classes.

A superação do cinema liberal-progressista — esse cinema de festival, de prêmio, de classe média ilustrada — não se dará apenas pela crítica, mas pela prática. É necessário romper com o modelo de autor, com o fetichismo do talento individual, com a estetização da sensibilidade. É preciso produzir com os trabalhadores, filmar com os oprimidos, construir imagens que sirvam à formação crítica, à denúncia estrutural, ao fortalecimento das lutas populares. O cinema não é neutro. Ou serve à dominação, ou serve à libertação.

E é justamente esse o limite insuperável de Petra Costa: ela não apenas representa a elite progressista — ela filma para ela. Sua linguagem é afinada ao gosto das universidades privadas, das plataformas estadunidenses, dos festivais europeus, da crítica que elogia o “olhar sensível da jovem brasileira”. Seu cinema jamais sairá dos marcos da denúncia aceitável. Ele jamais dirá “burguesia”, “classe”, “revolução”. Jamais apontará para a organização popular. Jamais será um risco real para a ordem que o financia.

Contra isso, precisamos recuperar a tradição do cinema como práxis. Um cinema que não apenas narra, mas intervém. Que não apenas documenta, mas organiza. Que não apenas denuncia, mas propõe. Que não apenas emociona, mas educa — no sentido freiriano e revolucionário da palavra: formar sujeitos históricos conscientes da sua condição e capazes de transformá-la.

Esse é o desafio da hora: retomar o cinema como arma, e não como lamento. E para isso, é preciso desmontar com lucidez e contundência os simulacros que nos são oferecidos como crítica — mas que, no fundo, apenas administram a derrota. O cinema da luta não tem medo de dizer os nomes: burguesia, Estado, capital, revolução. E tampouco tem medo de recusar os ídolos da estética sensível. Porque sabe que o tempo exige mais do que beleza. Exige combate.

Petra Costa não é apenas uma cineasta. É uma função simbólica da elite progressista na fase de colapso da democracia liberal. Sua obra não expressa uma ruptura com o sistema, mas uma tentativa de restaurar sua legitimidade pela via da estética. Sua linguagem, sua sensibilidade, sua figura pública e sua trajetória de classe convergem para a produção de um cinema que não incomoda o poder, mas o embeleza em meio ao seu esgotamento.

Ao narrar o colapso institucional do Brasil como tragédia moral, Petra desvia o olhar do processo histórico real: a luta de classes, o papel do Estado como aparelho da dominação burguesa, a falência programada da Nova República, e o esvaziamento das formas populares de organização. Seus filmes não pensam com o povo — pensam sobre ele. E fazem isso a partir de uma posição que, embora assuma a forma do sofrimento, é socialmente privilegiada, blindada, institucionalizada.

Sua função histórica, portanto, é a de converter a derrota política da esquerda reformista em espetáculo emocional da elite sensível. Sua pedagogia é a da impotência, sua crítica é a da melancolia, sua política é a da conciliação. Ela não se dirige às massas, mas às camadas médias urbanas que buscam sentido no meio do caos. Não propõe transformação — apenas consolo.

A crítica marxista, diante desse fenômeno, tem uma dupla tarefa: desmascarar o cinema da conciliação e reconstruir a práxis cinematográfica popular. Isso implica identificar os mecanismos ideológicos que operam sob a estética do lamento, compreender as alianças de classe que sustentam a visibilidade de determinados autores e obras, e recusar a falsa oposição entre sensibilidade e radicalidade. A beleza não nos basta. A sensibilidade, se não for atravessada pela contradição e pela luta, torna-se instrumento de contenção.

Petra Costa tornou-se o nome próprio de uma estratégia: a de preservar o prestígio da cultura liberal num país onde a violência da dominação de classe é brutal e cotidiana. Seu cinema é produto e produtor de um discurso que quer salvar o sistema pela via da emoção. É um cinema que denuncia o fascismo, mas teme nomear o capitalismo. Que filma o inimigo com admiração disfarçada. Que estetiza o colapso, mas se recusa a construir qualquer horizonte de ruptura.

Contra esse projeto, a crítica deve ser implacável. Não se trata de “reconhecer os méritos” estéticos de Petra. Isso seria capitular ao formalismo que sustenta a indústria cultural. Trata-se, sim, de denunciar a função política do seu cinema: ele não está em vertigem — ele está perfeitamente alinhado com os interesses de uma fração derrotada da classe dominante. E cumpre com louvor a tarefa de converter a derrota histórica em narrativa emocional, para que tudo mude simbolicamente e nada mude estruturalmente.

Cabe à crítica revolucionária o papel de romper esse ciclo de estetização da impotência. O futuro do cinema não está nas mãos das plataformas, dos festivais, da academia ou da elite progressista. Está nas mãos daqueles que organizam, que resistem, que lutam — com a câmera na mão e a história na outra. É tempo de dizer com clareza: o cinema da conciliação está morto. Que nasça o cinema da luta.

As imagens que ilustram o texto são fotogramas dos filmes “Apocalipse nos trópicos” e “Democracia em vertigem”.

Os bons burgueses

Texto excelente! E arrasador!

Petra Costa, Walter Salles (uma vez Júnior, jamais Senior), Eduardo Moreira…

Alguns dos nomes próprios de uma fração da classe dominante brasileira, cada qual crente de si mesmo como sendo um “bom burguês”.

Contudo, a única bondade autêntica de um burguês é aquela dizendo respeito à acumulação de Capital.

O Júnior Walter Salles (cujo sufixo generacional tem sido sistematicamente extirpado pela mídia) chega a ser a encarnação da composição do Capitalismo no Brasil: finanças e extrativismo entrelaçados numa só pessoa.

É um dos três cineastas mais ricos do mundo. Não por conta do cinema que produz. Mas na condição de grande acionista de um conglomerado financeiro e também de uma mineradora de nióbio (a qual controla cerca de 80% do mercado mundial desta commoditie).

Júnior conseguiu reduzir um assasinato político, e todo seu complexo contexto histórico, em mero drama familiar. Por certo esta abordagem foi decisiva para a premiação recebida em Cannes.

《Em Democracia em Vertigem, por exemplo, a voz de Petra conduz o espectador pela narrativa de declínio da Nova República como se estivéssemos assistindo à história de uma paixão traída. Dilma Rousseff é apresentada como heroína trágica, Lula como mártir silencioso, e o golpe de 2016 como um acontecimento quase inexplicável, como se a história fosse uma força impessoal que nos arrasta, e não a luta entre interesses concretos de classe.》

Embora o Golpe de 2016 tenha destroçado ilusões sobre a democracia liberal representativa, o progressismo ainda está aqui. E o progressismo também tem um nome próprio: Lula.

O Lulismo repete a tragédia histórica do Getulismo. Enquanto o mito do Pai dos Pobres não foi superado, a Esquerda no Brasil girou em falso cavando um abismo sob seus pés.

Petra e seus filmes foram tragados por esse abismo.

Em seu abraço de morte com o “progressismo” a diretora cinematográfica Petra se tornou um personagem. Mais exatamente o de Júlio Fuentes no filme “Terra em Transe”.

Representante no filme de uma hipotética burguesia nacional, o “bom burguês” acaba por ser confrontado com a hipocrisia de suas pretensas boas ações: “Olhe, imbecil! A Luta de Classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga!”.

《Petra Costa filma o colapso da democracia burguesa brasileira do ponto de vista de quem sempre esteve em sua cúpula. […] A democracia que ela defende nunca foi vivida pelas massas. O projeto que ela lamenta nunca foi construído pelos de baixo. A esperança que ela cultiva é, na verdade, uma restauração: a volta dos gestores educados, das instituições respeitáveis, da política mediada por vozes suaves e documentários premiados.》

No cenário atual da burguesia bondosa se destaca o astro Eduardo Moreira.

Convencido do “Brasil247” ainda não ser um site progressista o suficiente, ele decidiu criar seu próprio canal de notícias e análises.

O conhecimento liberta? Sim! Porém só aquele oriundo da experiência de lutas concretas. Caso contrário, não há emancipação possível. Tão somente manutenção do sistema de dominação, sob a ilusão de contestá-lo.

O público-alvo de Eduardo Moreira é o mesmo dos filmes de Petra Costa. 《Sua audiência é a classe média urbana, escolarizada, fragilizada pela ascensão da direita, mas ainda comprometida com a estrutura que lhe deu lugar no mundo.》

Um meio de comunicação configurado como tecido conjuntivo das lutas concretas, deve atuar para “noticiar as lutas; apoiá-las; pensar sobre elas”.

E não só. Principalmente ser uma forma dos participantes das lutas produzirem e divulgarem conteúdo.

《Esse cinema não pode ser produzido nos moldes da Netflix, nem inscrito nos circuitos de legitimação da indústria cultural. Ele exige outro modelo de produção: autônomo, coletivo, enraizado nas lutas reais. Exige outras nóformas de circulação: redes comunitárias, cineclubes, espaços populares, mídias independentes. Exige outra linguagem: uma forma estética que não seja a do consolo, mas a da denúncia, da convocação, da organização.》

Por outro lado, todo processo autêntico de luta emancipatória coloca em questão a auto-transformação de seus integrantes.

Sendo esta a parte mais difícil. E na qual temos repetidamente derrotado a nós mesmos.

• “Em busca do NÃO: A Origem”

O beco sem saída atual da Esquerda tem sua origem em disputas internas ocorridas no seio da vanguarda do movimento de massas entre 1979/1989.

Os burocratas oportunistas e os pelegos conciliadores venceram. E continuam vencendo.

https://youtu.be/nnqWzuE539E

• “Companheiro Bancário”

A greve de bancários no Rio de Janeiro em 1979.

https://m.youtube.com/watch?v=pjCr79PoS1I

O autor poderia dar alguns exemplos que tem em mente sobre o cinema que reivindica, revolucionário, classista etc?