Por João Bernardo

A esquerda, tanto de viés marxista como de viés anarquista, encontra-se actualmente dividida em duas orientações.

1. A esquerda esponja

Numa dessas orientações a esquerda procede como uma esponja, absorvendo a ecologia e os identitarismos da moda, a tal ponto que a maioria dos chamados marxistas e a dos chamados anarquistas deixou de ter qualquer especificidade. E perderam-na em troca de quê? Para quem conheça pelo menos alguns dos livros e artigos que tenho escrito, a minha opinião acerca destas esponjas não é difícil de adivinhar.

*

Desde o prefácio à edição espanhola do Para uma Teoria do Modo de Produção Comunista [1], a crítica à ecologia tem sido um dos objectivos constantes da minha actividade. «A ideia de uma tecnologia não capitalista corre hoje na boca de muita gente», escrevi eu nesse prefácio. «Parecem-me particularmente criticáveis duas tendências gerais. A primeira, seguida por grande parte dos que se dizem “ecológicos”, consiste em defender uma paragem do crescimento industrial e o regresso, pelo menos parcial, a certas técnicas de produção pré-capitalistas. A ambição de regressar a épocas históricas ultrapassadas é o protótipo da utopia, e não vale a pena gastar mais tinta a demonstrar a impossibilidade desse retorno, quando tal demonstração foi feita já milhares de vezes; só não está convencido quem não o poderá ser». Não vale a pena gastar mais tinta, dizia eu, e realmente não vale, porque não são apenas os argumentos teóricos que permanecem sem efeito, mas até as catástrofes práticas precipitadas pela agro-ecologia, como há pouco no Sri Lanka, não convencem quem não as quer ver. Nada resiste melhor à realidade do que a fé. «Quanto à defesa de um “crescimento zero”», observei eu em seguida naquele prefácio, «é curioso notar que ela se encontra tanto na boca de muitos ecológicos como na dos economistas capitalistas mais conservadores». Ficaram assim traçadas duas linhas mestras do que iria ser, de então em diante, a minha crítica aos ecologistas.

Desenvolvi depois essa crítica em duas outras direcções, mostrando, por um lado, como a ecologia é um elemento, ou mesmo um instrumento, das modalidades mais bárbaras da exploração capitalista. Por outro lado, procurei expor os desequilíbrios provocados pelos sistemas tecnológicos pré-capitalistas, com a agravante de que não dispunham, para os corrigir, das possibilidades hoje existentes. O pós-modernismo, ao pôr em causa a noção de progresso, abriu o caminho às apologias do retrocesso, com os mitos do arcaísmo, mas afinal a utopia do retorno a épocas históricas ultrapassadas revela-se como uma distopia.

Apesar de tudo o que já pensava, fiquei surpreendido quando, no prosseguimento das minhas pesquisas sobre o fascismo, deparei com a íntima relação da ecologia com o nacional-socialismo germânico, a ponto de a agro-ecologia ter constituído a doutrina oficial do Ministério dos Abastecimentos e da Agricultura do Terceiro Reich. Aliás, e mesmo sem atingir esse relevo, a ecologia permeou todos os fascismos. Isto permitiu-me compreender que a ecologia decorre directamente do metacapitalismo que Hitler e Himmler, durante a segunda guerra mundial, haviam começado a aplicar nos territórios conquistados no Leste. Os movimentos ecológicos defendem hoje uma idêntica inversão dos mecanismos de produtividade. A barbárie é a mesma. A esquerda que agora promove a agro-ecologia como se fosse uma invenção sua — e não estou a pensar unicamente no MST e nos seus satélites — ignora, ou esforça-se por que os outros ignorem, a génese e a história da agro-ecologia.

*

Também tenho procedido abundantemente à análise crítica dos identitarismos. Numa definição breve, os identitarismos, tanto de género como étnicos ou de cor da pele, são como que uma reprodução dos nacionalismos, mas adequada à época da transnacionalização económica e da globalização da cultura. Assim, a situação agravou-se duplamente, porque a transnacionalização não atingiu o mercado de trabalho, excepto no interior da União Europeia, de modo que o nacionalismo foi ultrapassado pelo capital, embora continue vigente para a classe trabalhadora, fraccionada por fronteiras nacionais ou de blocos de nações. Ora, a este velho nacionalismo dos trabalhadores somam-se agora os identitarismos, reproduzindo as consequências nocivas do nacionalismo.

A crítica ao identitarismo étnico é simples, porque ele reproduz o racismo vigente entre as duas guerras mundiais, limitando-se a colocar um sinal positivo onde o outro colocava um negativo, e inversamente. Marcus Garvey disse tudo quando proclamou: «Nós fomos os primeiros fascistas». E explicou, para quem não tivesse entendido: «Mussolini copiou de mim o fascismo, mas os reaccionários negros sabotaram-no» [2].

E assim como o racismo do Terceiro Reich necessitava de uma anti-raça (os judeus), também os identitarismos, tanto étnicos como sexuais, exigem uma anti-identidade. Senão, não haveria qualquer argumento lógico para recusar a pessoas de pele clara a mesma condição de vítimas de escravismo ou de genocídio que se atribui a africanos de pele escura, nem para privar o eurocentrismo da mesma legitimidade que se confere à promoção de outras áreas culturais, para negar ao machismo o mesmo estatuto que se concede ao feminismo excludente ou não reconhecer aos hetero-sexuais a mesma validade que aos outros. Mas os identitarismos, como todos os nacionalismos, requerem a assimetria.

Na realidade a situação é pior ainda, porque os identitarismos de género juntam às consequências nocivas do nacionalismo uma oscilação entre cultura e biologia, biologia e cultura, que caracterizou especialmente o nacional-socialismo. Em 2006 publiquei na revista do Instituto Astrojildo Pereira um artigo [3] em que afirmei, logo no começo: «Há poucos anos, quando preparava um livro sobre o fascismo que entretanto já foi publicado, apercebi-me de uma convergência de pontos de vista entre certo tipo de feminismo hoje em voga e a modalidade racista do fascismo, o nacional-socialismo hitleriano». Foi necessária coragem para uma revista publicar estas linhas há dezasseis anos, muito mais seria necessária hoje. Ao longo do artigo expliquei aquela convergência, pois «num dos seus traços decisivos — a atribuição de uma raiz biológica às manifestações culturais e a noção de que dadas manifestações culturais indicam certa condição biológica — o feminismo que hoje domina os meios académicos e prevalece nos órgãos de informação, propenso às abordagens “de género”, para empregar a terminologia corrente, actualizou um modelo de pensamento que caracterizara o racismo germânico, nomeadamente na versão hitleriana». Com efeito, os nacionais-socialistas confundiam os partidários da ideologia comunista ou socialista com os judeus, considerados como uma categoria biológica, e completavam a circularidade atribuindo a todos os judeus uma acção ideológica subversora. Do mesmo modo, prossegui nesse artigo, «o actual feminismo académico baseia a sua interpretação do mundo numa divisão de carácter estritamente biológico e a partir daí constrói um complexo edifício de distinções culturais. Com igual desenvoltura procede em sentido inverso, quando atribui a dado tipo de ideias, de atitudes e de comportamentos uma conotação biológica, masculina ou feminina consoante as preferências».

Dezasseis anos é muito tempo e neste âmbito de género surgiram novidades curiosas. Começo por recordar que já no final do século XIX Houston Stewart Chamberlain, o mais imediato precursor do racismo hitleriano, admitira a existência de uma biologia ideológica. «Relativamente à raça», afirmara Chamberlain, as ideias «são sem dúvida uma consequência». E logo em seguida prevenira. «Mas tenhamos o cuidado de não subestimar o contributo desta anatomia interior e invisível — desta dolicocefalia ou desta braquicefalia puramente espirituais — que age como causa e tem um âmbito de acção muitíssimo vasto» [4]. Perto do fim da obra, Chamberlain insistira que «aquilo que designamos pela palavra “raça” é, dentro de certos limites, um fenómeno plástico, e assim como o físico reage sobre o intelectual, o intelectual reage do mesmo modo sobre o físico» [5]. O racismo nacional-socialista adoptou esta perspectiva, o que nos permite compreender que Hitler, discursando em 1933 no congresso do seu partido, se tenha referido, a propósito dos nórdicos, «àqueles que pertencem em espírito a uma certa raça» [6]. E quando o Terceiro Reich se abeirava do colapso, ainda o Führer insistia. «Falamos de raça judaica por comodidade de linguagem, porque, para falar com exactidão e sob o ponto de vista genético, não existe uma raça judaica». E explicava. «A raça judaica é antes de mais uma raça mental» [7]. Ora, a noção de transgénero não é mais do que uma actualização dessa «raça mental» e daquela «anatomia interior e invisível», substituindo a dolicocefalia ou a braquicefalia «puramente espirituais» por pénis e vaginas igualmente «espirituais». São, num eco do discurso de Hitler em 1933, aqueles ou aquelas «que pertencem em espírito» a um certo sexo.

Dezasseis anos é muito tempo e neste âmbito de género surgiram novidades curiosas. Começo por recordar que já no final do século XIX Houston Stewart Chamberlain, o mais imediato precursor do racismo hitleriano, admitira a existência de uma biologia ideológica. «Relativamente à raça», afirmara Chamberlain, as ideias «são sem dúvida uma consequência». E logo em seguida prevenira. «Mas tenhamos o cuidado de não subestimar o contributo desta anatomia interior e invisível — desta dolicocefalia ou desta braquicefalia puramente espirituais — que age como causa e tem um âmbito de acção muitíssimo vasto» [4]. Perto do fim da obra, Chamberlain insistira que «aquilo que designamos pela palavra “raça” é, dentro de certos limites, um fenómeno plástico, e assim como o físico reage sobre o intelectual, o intelectual reage do mesmo modo sobre o físico» [5]. O racismo nacional-socialista adoptou esta perspectiva, o que nos permite compreender que Hitler, discursando em 1933 no congresso do seu partido, se tenha referido, a propósito dos nórdicos, «àqueles que pertencem em espírito a uma certa raça» [6]. E quando o Terceiro Reich se abeirava do colapso, ainda o Führer insistia. «Falamos de raça judaica por comodidade de linguagem, porque, para falar com exactidão e sob o ponto de vista genético, não existe uma raça judaica». E explicava. «A raça judaica é antes de mais uma raça mental» [7]. Ora, a noção de transgénero não é mais do que uma actualização dessa «raça mental» e daquela «anatomia interior e invisível», substituindo a dolicocefalia ou a braquicefalia «puramente espirituais» por pénis e vaginas igualmente «espirituais». São, num eco do discurso de Hitler em 1933, aqueles ou aquelas «que pertencem em espírito» a um certo sexo.

Em espírito e puramente espirituais? Se considerarmos toda a ideologia como espiritual, então os rituais e o teatro são espirituais também, como são os cenários que ornamentam e encobrem. Os discursos de género constituem hoje um prolixo cenário de teatro, ou até de circo. Quando os transgéneros não se limitam a ser simples travestis, tudo o que as cirurgias plásticas e as medicamentações conseguem é disfarçar a biologia com um cenário, eventualmente mais duradouro do que as saias ou as calças, mas não menos fictício, porque os homens não passam a ter ovários nem as mulheres adquirem próstata. No fim deste périplo, os discursos de género deram novo vigor a um dos temas fundadores do racismo hitleriano — a «anatomia interior e invisível».

Deparamos com o espectáculo de uma sociedade self-service em que cada qual escolhe a identidade de género que naquele momento pretenda assumir, num peculiar alfabeto ilimitado que termina provisoriamente com o sinal de uma soma em vazio. Assim como, nas concepções políticas da esquerda, o internacionalismo degenerou numa soma de nações, até chegar ao seu contrário e reafirmar as nacionalidades, também o universalismo se encontra hoje degradado na interseccionalidade.

Tudo multiplicado, qual o produto?

No período entre as duas guerras mundiais tanto a ecologia como o identitarismo racial difundiram-se no âmbito do fascismo, e depois da vitória aliada prosseguiram uma discreta existência subterrânea. Mas ressurgiram a partir da década de 1970, inclusivamente na área da esquerda, tiveram uma expansão avassaladora em todo o leque político e bastaram algumas décadas para se tornarem a doutrina oficial das democracias, permeando também os regimes autoritários. Raramente um tão grande êxito foi obtido com tão pouco custo. A ecologia e os identitarismos constituem os fascismos do pós-fascismo, tão nocivos como o fascismo clássico. Será que nos próximos tempos o panorama político ficará apenas animado por uma luta entre os dois tipos de fascismo?

2. A esquerda pré-galilaica

A outra das grandes orientações em que se reparte actualmente a esquerda, marxista ou anarquista, caracteriza-se pela adopção de uma postura pré-galilaica, fechando os olhos às evidências empíricas. Assim como noutro tempo houve quem se recusasse a espreitar pela luneta para ver Júpiter, também estes agora se esforçam por não olhar as novas realidades e preferem, em vez disso, cingir-se às páginas da doutrina. Esta esquerda abandonou qualquer preocupação científica, definida pela atenção prestada aos factos, e converteu-se em religiões, cada uma dividida numa pluralidade de capelas, em que a análise empírica é substituída por especulações e deduções a partir de frases do profeta ou santo de cada fé.

O alheamento do empírico faz com que esta esquerda não se dê conta das profundíssimas transformações sofridas por uma classe trabalhadora que, no entanto, lhe serve de referência ideológica. É certo que no esquema da mais-valia a classe trabalhadora tem um lugar bem determinado e contínuo. Se a força de trabalho é capaz de despender no processo de produção um tempo de trabalho maior do que aquele que está incorporado na própria força de trabalho, então esta dialéctica define o tempo como substância do capitalismo e marca o antagonismo entre quem controla os tempos e por isso se apropria dos seus produtos e quem não controla os tempos e por isso só das mãos do patrão pode receber os produtos. É esta a divisão perene entre as classes sociais e neste sentido a sua definição é inalterável, enquanto durar o capitalismo.

Do desfasamento entre o tempo de trabalho despendido e o incorporado resulta a mais-valia, que está no centro de todos os conflitos entre classes sociais. A luta social é, em última análise, uma luta pelo controle dos tempos, e quando os trabalhadores conseguem aumentar o tempo de trabalho que incorporam ou reduzir aquele que despendem, os capitalistas esforçam-se por reduzir o tempo de trabalho necessário à produção de cada um dos bens e serviços que os trabalhadores consomem e por aumentar em intensidade e qualidade o tempo de trabalho despendido no processo produtivo, mesmo se, medido em horas de relógio, ele parecer estável ou em redução. Este mecanismo da produtividade encontra-se no centro das lutas entre classes.

Ora, o processo de aumento da produtividade implica remodelações tecnológicas e de organização do trabalho, inovações que tornam antiquadas certas habilitações e requerem qualificações novas, deslocações populacionais e transformações culturais. Assim, se no esquema económico elementar da mais-valia a classe trabalhadora ocupa uma posição definida e contínua, o crescimento da produtividade exige a sua permanente renovação sociológica e, correspondentemente, a renovação das classes capitalistas, tanto a burguesia como os gestores. A debilidade fulcral da esquerda pré-galilaica consiste em ignorar que a definição económica abstracta não dispensa a compreensão das sucessivas realidades sociológicas.

Nos meados do século XIX, quando se fundaram as primeiras organizações socialistas e anarquistas, o capitalismo industrial limitava-se a alguns centros na Inglaterra e na Escócia, um pouco na Bélgica e no Norte e Leste da França, na Catalunha, além de pólos de desenvolvimento em certos estados alemães, no Norte da Itália e nos Estados Unidos. E o que era a classe trabalhadora dessas indústrias, como se estruturava, como pensava? Leiam as reportagens do jornalista Henry Mayhew, notáveis por vários motivos, e antes de mais porque não contêm apreciações moralistas, mas só descrições sociológicas objectivas. Nos raros casos em que existe moralismo, Mayhew compensou-o pela compreensão. Além disso, ele revelou uma preocupação estatística surpreendente, transformando as suas reportagens num verdadeiro inquérito científico. E o seu poder de observação incidiu tanto nos factos como nas aparências, nas frases como na entoação com que eram proferidas, conseguindo juntar uma visão global com a perspicácia individual. Leiam essas reportagens, vejam a abissal diferença entre os trabalhadores da Londres daquela época e os da actualidade, e lembrem-se de que foi a pensar nos trabalhadores descritos por Mayhew, a cruzá-los na rua, a falar com eles, que Karl Marx escreveu O Capital. Mas para a esquerda pré-galilaica estas realidades não contam e ela eterniza os textos, fazendo-os pairar nos céus, esquecendo-lhes as referências concretas. Sem substrato empírico, a alusão à classe trabalhadora torna-se meramente mítica.

Aliás, a que se deve a relutância de tanta gente de esquerda a ler romances, quando eles são o único meio que nos permite penetrar nos comportamentos alheios e entender por dentro a psicologia dos outros? Eu disse várias vezes em aulas, para incómodo de algumas pessoas, que os únicos bons sociólogos — com excepção de Max Weber — são os bons romancistas. Então, ao mesmo tempo que lerem as reportagens de Henry Mayhew leiam os romances de Charles Dickens e vejam as gravuras de Gustave Doré sobre Londres. Foi nesta sociedade, e perante ela, que os fundadores do marxismo e do anarquismo escreveram as suas obras.

Aliás, a que se deve a relutância de tanta gente de esquerda a ler romances, quando eles são o único meio que nos permite penetrar nos comportamentos alheios e entender por dentro a psicologia dos outros? Eu disse várias vezes em aulas, para incómodo de algumas pessoas, que os únicos bons sociólogos — com excepção de Max Weber — são os bons romancistas. Então, ao mesmo tempo que lerem as reportagens de Henry Mayhew leiam os romances de Charles Dickens e vejam as gravuras de Gustave Doré sobre Londres. Foi nesta sociedade, e perante ela, que os fundadores do marxismo e do anarquismo escreveram as suas obras.

Os mecanismos da produtividade não param, expandindo o capitalismo a todo o mundo e reorganizando incessantemente as classes sociais. A nova sociedade e as novas ideias divulgaram-se na Rússia e não as entenderemos sem ler o romance Pais e Filhos, de Turgenev, e muito longe, do outro lado de continentes e mares, Aluísio Azevedo mostrou em O Cortiço como o capitalismo reordenava o tecido social brasileiro. Do mesmo modo não entenderemos, algumas décadas depois, a renovação social operada nos Estados Unidos se ignorarmos An American Tragedy, de Theodore Dreiser. A quem recorrer nos cem anos que se seguiram? Roger Vaillant fez-nos penetrar numa classe operária que alimenta ainda o imaginário de muita gente, tal como o fizeram Ignazio Silone ou Vasco Pratolini. Depois aquele operariado começou a decompor-se e nos interstícios surgiram os factores de fragmentação e dispersão social que, através do toyotismo, iriam permitir a actual uberização do trabalho. E se Charles Bukowski nos abre portas de entrada, é sobretudo no Howl, de Allen Ginsberg, com uma antecipação que só cabe aos grandes poetas, que encontro a alvorada dessa época e a previsão do que haveria de ser o seu desfecho. Entretanto, quantas vezes já o capitalismo remodelara socialmente a África? A quem estiver preso aos discursos simplistas da dependência, sugiro a leitura de African Psycho, de Alain Mabanckou, onde um misto de modernidade, marginalidade e tradições degeneradas serve de introdução, ou de símbolo, aos becos sem saída que afligem esse continente.

E hoje, amanhã, na contemporaneidade dos identitarismos politicamente correctos, dos produtos bio e da indústria cultural de massas? Com urgência — mas para isso é preciso saber francês — devem ler os romances de Patrice Jean. «Haïr son époque est le premier devoir d’un écrivain». A implacável lucidez de Patrice Jean é um espelho, e quem tiver medo de olhar o espelho é preferível não abrir estes livros, «être haï de son époque est le deuxième devoir de l’écrivain». La Poursuite de l’Idéal é, até agora, a sua obra máxima, que concentra tudo, e se esta é a narrativa da desolação, encontramos o desespero absoluto em Tour d’Ivoire. E, já que falei da esquerda esponja e estou a falar da esquerda pré-galilaica, é indispensável ler Le Parti d’Edgar Winger.

*

Se os anarquistas prestassem alguma atenção ao empírico, reflectiriam sobre um facto que deveria ser flagrante — os Estados falidos não propiciaram nenhuma organização libertária da sociedade nem as economias falidas propiciaram hortas orgânicas. Apenas desespero, marginalidade e crime organizado. Quando os governos centrais se tornaram inoperantes ou mesmo desapareceram, não foram substituídos pela população auto-organizada, mas por bandos criminosos e pela desolação generalizada. Basta ver o que sucede hoje no Haiti e no Líbano e em numerosos países africanos. Para empregar os meus conceitos, o Estado Amplo, ou seja, a soberania exercida pelas empresas — mas aqui um Estado Amplo originariamente ilegal, fornecedor de bens e serviços proibidos — passou a acumular as funções do Estado Restrito, ou seja, o clássico poder governativo. Esta tem sido uma regra sem excepções, que deixa a teoria anarquista com o mesmo grau de realismo que as orações pelos defuntos.

Perante este fracasso dos anarquistas, não me parece que os marxistas possam rir, sequer sorrir, porque a realidade também não lhes tem sido benéfica. Deparamos com exemplos lamentáveis de esclerose de pensamento desde que se iniciou a invasão russa da Ucrânia e muitos desses marxistas congelados noutra era aplaudem Putin, os mais estúpidos, enquanto outros, os mais hipócritas, lhe encontram justificações. Há ainda quem defenda palavras de ordem datando da primeira guerra mundial, como se as diferenças de século e de contexto não obrigassem a repensar as atitudes. Trata-se de sintomas graves, mas episódicos, e é outro o problema de fundo que aflige os marxistas pré-galilaicos.

Ouço-os sempre falar de crise estrutural do capitalismo, mas entretanto vejo o capitalismo desenvolver-se e superar os obstáculos. A ilusão não seria difícil de detectar se olhassem para os factos. O conceito de destruição criativa, proposto por Joseph Schumpeter, permite-nos compreender que o crescimento da produtividade não ocorre de modo paulatino e homogéneo, mediante a progressiva remodelação dos sistemas existentes e a sua transformação gradual em sistemas novos. Os aumentos significativos da produtividade ocorrem sempre de forma brusca e concentram-se em dadas regiões, relegando à falência e ao declínio empresas e regiões que não conseguiram renovar-se e se mantêm dependentes de sistemas tornados obsoletos. Assim, ao mesmo tempo que os ramos tecnologicamente inovadores deparam com escassez de força de trabalho qualificada para as novas exigências, uma grande parte dos trabalhadores despedidos (demitidos) pelas empresas em extinção não consegue requalificar-se e fica condenada ao desemprego. O capitalismo é feito deste puzzle de crescimento e prosperidade em partes do tabuleiro, enquanto noutras partes grassa o declínio e a marginalização. Destruição criativa é um conceito com dois termos, e a destruição não tem sido um impedimento à criatividade, mas, pelo contrário, a sua condição. O mito da crise estrutural do capitalismo deve-se ao facto de a esquerda pré-galilaica considerar só um dos termos do conceito e fechar os olhos ao outro.

Daí surgiu a noção errada, e que tantas catástrofes tácticas acarretou, de que a evolução do capitalismo conduziria necessariamente ao fascismo. Ora, penso ter mostrado, na obra que dediquei ao assunto, que são os obstáculos erguidos ao desenvolvimento do capitalismo a gerar condições propícias ao aparecimento do fascismo. Enquanto a destruição criativa se verificar, o mecanismo da produtividade acelera-se e o capitalismo, globalmente considerado, desenvolve-se. Mas, entretanto, as regiões e os sectores condenados pelo efeito destrutivo deparam, no seu âmbito próprio, com entraves ao desenvolvimento económico e, portanto, criam-se ali condições favoráveis ao fascismo.

A esquerda que confunde miséria com revolução pensa que naquelas regiões e sectores em crise pode encontrar uma base social, mas os trabalhadores menos qualificados e o operariado das indústrias obsoletas, em vez de apoiarem a esquerda, constituem a mais forte base popular de sustentação da extrema-direita radical e do fascismo. Neste contexto adquiriu uma nova importância o conceito de populismo, que denota o cruzamento entre direita e esquerda, sempre gerador do fascismo, operado sobre as camadas sociais em crise. Os restos da extrema-esquerda marxista e do anarquismo contribuem agora para activar uma mobilização que resulta unicamente na ascensão do fascismo ou de um protofascismo. Basta lembrar os Coletes Amarelos em França, concorrendo poderosamente para a vaga de fundo que dinamizou o partido de Marine Le Pen, ou as movimentações contra a «ditadura sanitária» na Europa e nos Estados Unidos durante a recente pandemia. Ou, para não irmos mais longe…

A esquerda que confunde miséria com revolução pensa que naquelas regiões e sectores em crise pode encontrar uma base social, mas os trabalhadores menos qualificados e o operariado das indústrias obsoletas, em vez de apoiarem a esquerda, constituem a mais forte base popular de sustentação da extrema-direita radical e do fascismo. Neste contexto adquiriu uma nova importância o conceito de populismo, que denota o cruzamento entre direita e esquerda, sempre gerador do fascismo, operado sobre as camadas sociais em crise. Os restos da extrema-esquerda marxista e do anarquismo contribuem agora para activar uma mobilização que resulta unicamente na ascensão do fascismo ou de um protofascismo. Basta lembrar os Coletes Amarelos em França, concorrendo poderosamente para a vaga de fundo que dinamizou o partido de Marine Le Pen, ou as movimentações contra a «ditadura sanitária» na Europa e nos Estados Unidos durante a recente pandemia. Ou, para não irmos mais longe…

Notas

[1] João Bernardo, Para una Teoria del Modo de Producción Comunista, Bilbao e Madrid: Zero, 1977.

[2] Citado em Edmund David Cronon, Black Moses. The Story of Marcus Garvey and the Universal Negro Improvement Association, Madison e Londres: University of Wiscosin Press, 1968, pág. 199 e George Padmore, Panafricanisme ou Communisme? La Prochaîne Lutte pour l’Afrique, Paris: Présence Africaine, 1960, pág. 106.

[3] João Bernardo, «Considerações Inoportunas e Politicamente Incorretas Acerca de uma Questão dos Nossos Dias», Novos Rumos, ano 21, nº 45, 2006.

[4] Houston Stewart Chamberlain, La Genèse du XIXme Siècle, 2 vols., Paris: Payot, 1913, pág. 621, subs. orig.

[5] Id., ibid., pág. 1154.

[6] Citado em Édouard Conte e Cornelia Essner, La Quête de la Race. Une Anthropologie du Nazisme, [Paris]: Hachette, 1995, pág. 106.

[7] Citado em Joseph Billig, L’Hitlérisme et le Système Concentrationnaire, Paris: Presses Universitaires de France, 2000, pág. 300.

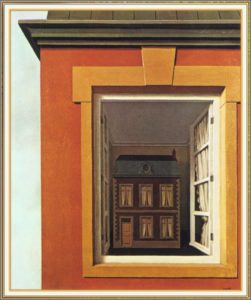

Este texto está ilustrado com obras de René Magritte (1898-1967).

A segunda parte deste ensaio pode ser lida aqui, e podem ler aqui a terceira parte.

Como se pode constatar por este artigo, quase sempre nada mais pulsa.

( https://passapalavra.info/2022/09/145931/#comment-863418 )

A maior parte do tempo João Bernardo se alimenta apenas de suas idiossincrasias.

Permanece numa débil perambulação, incapaz de compreender o labirinto erguido por ele mesmo como armadilha para seu pensamento.

À Esquerda jaz uma esquerda? Certamente. Os modelos faliram. E ainda mais falidos estão os modelos de crítica dos modelos falidos.

Mas a vida só é bela para os ressuscitados.

E para se erguer do mundo dos mortos, é indispensável a leitura do livro “Economia dos Conflitos Sociais”, do próprio João Bernardo.

Nada é tão ruim que não possa piorar. No ínterim, menos mal que JB não se alimente das idiossincrasias de archaeopteryx Brisal.

Modelos falidos não valem a missa para os ressuscitados.

Enfim, subsiste uma opinião favorável à leitura de “Economia dos Conflitos Sociais”…

arkx Brasil fala em idiossincrasias e até consigo entender que algumas teses do JB incomodam e, para muitos, são delírios.

Particularmente, sempre considerei que no caso dos ecológicos, por exemplo, há generalizações questionáveis. Não me refiro às considerações a respeito do retorno a um estágio anterior, o que é realmente uma utopia ou distopia, tampouco à defesa do rebaixamento do padrão de vida para evitar o esgotamento dos recursos naturais, mas parece existir no pensamento do JB uma recusa às posturas dos ecologistas como um todo. Talvez eu esteja equivocado.

Também é difícil “digerir” a conceituação dos identitarismos em geral como movimentos “fascistas pós-fascistas”. Porém, quando vemos grupos de feministas extremistas expulsando gays de passeatas, acusando as mulheres hetero de trairem a causa, de serem falocêntricas etc. etc. a tese do JB parece não ser mera idiossincrasia.

Quando ouço pessoas do movimento negro afirmarem que miscigenação é genocídio, também me parece não ser mera idiossincrasia apontar que têm uma prática nazista. São poucos os militantes do movimento negro que olham para o branco e prontamente o definem como colonizador?

Eu poderia citar vários outros exemplos que demonstram que os identitarismos segregacionistas têm práticas assustadoramente semelhantes, para não dizer idênticas, às práticas dos fascistas.

Levanto outro ponto: causa horror, repulsa, indignação… o “escola sem partido”. Porém, qualquer professor de humanidades hoje em dia tem que se auto censurar quando tece alguma consideração crítica aos identitarismos excludentes. Quantos professores deixaram de usar a palavra esclarecer? E se a usam, são automaticamente repreendidos por algum identitário que acha que é mais apropriado falar em “escurecer o debate”. Quando isso se torna um fenômeno, parece ter adquirido um significado mais profundo.

Em síntese, em tempos de “cancelamentos”, qualquer libertário (marxista ou anarquista) crítico aos identitarismos está sempre perto de ser chamado de racista, machista, homofóbio ou transfóbico. Para mim, a versão “escola sem partido da esquerda identitária” é uma realidade cotidiana. Ainda mais quando se é um homem branco, hétero e cisgênero (tive que aprender o significado da palavra recentemente). Então, quando a cor da pele e as preferências sexuais de uma pessoa são tomadas como pré-condição a definir sua postura política, mais uma vez parece que o JB não é movido apenas por suas idiossincrasias.

Em um debate político, tratar uma mulher tal como se trata um homem é interpretado como machismo. Já vivi isso e ouvi que eu deveria tratar a colega de modo diferente.

Minha formação política partia do pressuposto da igualdade e da universalidade. Quando vivencio essas coisas, penso mais uma vez que nem tudo são idiossincrasias nas análise do JB sobre o fenômeno.

Pensei em comentar no outro artigo indicado, mas o farei aqui mesmo: alternativas à esquerda realmente inexistem há algum tempo. Por isso, me pergunto o porque o atestado de óbito foi datado de outubro de 2022. Se nos restringirmos às eleições, o que mudou de 2018 para 2022? Salvo engano, a única mudança foi o PSOL não lançar candidatura própria e aderir à autoentitulada frente ampla. Então, se a esquerda da esquerda está morta, me parece que o falecimento se deu há tempos.

E, nesse sentido, acho que alguém que comentou lá no outro texto pesou a mão, mas em algo parece ter razão: à esquerda da esquerda estão, por exemplo, anarquistas e autonomistas. Sejamos sinceros, qual a nossa relevância social no atual estágio do capitalismo? Tecemos críticas, mais ou menos relevantes, mais ou menos adequadas, participamos de um ou outro movimento etc. Mas qual a nossa relevância na atualidade?

Em 2020 o Safatle já não havia sido o primeiro a emitir o atestado de óbito da esquerda. O que não o impediu de concorrer em 2014 e em 2022, diga-se. Me parece estranha a pergunta, o pressuposto do debate. Pessoas morrem, organizações fecham e o todinho acaba. Só o jantar pequeno burguês que talvez permaneça sem fim. Ideias se perdem no tempo e no espaço. Geralmente arrastadas para escanteio por outras ideias. Não existe espaço vazio, existe? Não é essa a lição número um?

Ze Eduardo, nossa relevância é nenhuma. Existimos apenas, existimos escanteados. Se por este pormenor ou por aquele outro, há polêmicas, haverão polêmicas. Assim como houve, há e haverá polemistas. Polemistas tão inócuos quanto os intelectuais que seguem até hoje estudando a vida e a morte de Brian (Monty Phyton). Brian morto. Enfim, somos irrelevantes, nossas ideias são frequentemente inócuas, mas seguimos existindo. Existimos porque não somos patológicos, porque nossas ideias não são patológicas, não oferecem riscos reais. Não incidem na realidade, não afetam pessoas, não organizam, não se materializam. Por este motivo nossa existência é permitida. Nossas ideias não afrontam a normalidade, o atual estado das coisas, são até mesmo esperadas e desejadas. Existimos estudando a vida e a morte dos oprimidos, ao lado dos criminosos (que também são normais, esperados e até mesmo desejados pela ordem), jamais ao lado dos patológicos, estes são mortos. Estes tem suas ideias queimadas antes que se tornem notáveis.

Eu só lamento que a critica do ecologismo, que nos é tão cara e que conheci pela primeira vez lendo JB, tenha cessado por aqui. Gostaria que fosse feita uma crítica, fora dos devaneios da nova direita, que relacionasse o desastre energético europeu, a interrupção das cadeias de suprimento e as propostas do FME (WEF) com o ecologismo.

Não acho que necessariamente os Estados falidos não dêem oportunidade para a emergência da auto-organização social. Mas evidentemente é necessário muita militância e preparação prévia para não deixar a oportunidade passar. A guerra civil na Síria que enfraqueceu o poder central, trouxe a possibilidade para que no norte da Síria emergisse um auto-organização fomentada por uma esquerda “marxista libertária”> não foi nesse caso o crime organizado que tomou conta. Talvez o exemplo dos zapatistas no estado mais pobre do México também caiba. No final das contas, seja num Estado falido ou pujante, o que faz a diferença é militância e fortalecimento de organizações abaixo e à esquerda.

Mas gostaria de perguntar algo sobre o final do artigo, quando é dito: “Os restos da extrema-esquerda marxista e do anarquismo contribuem agora para activar uma mobilização que resulta unicamente na ascensão do fascismo ou de um protofascismo. ”

Percebo que com esse neofascismo em ascensão, a agitação social, mesmo que de uma categoria da classe trabalhadora, pode acabar engrossando o caldo do fascismo. A extrema-direita atualmente tem maior poder de ganhar para si movimentos sociais reais (isto é, autônomos, sem cabrestos). Sentia essa possibilidade até mesmo nos movimentos dos entregadores de aplicativo. A questão é, então o que fazer em tempos como estes? Se o fascismo só se ergue quando os movimentos da classe trabalhadora estão fracos, exauridos, inexistem, a recomposição sociológica da da classe trabalhadora parece fundamental para superar tanto o fascismo quanto o capitalismo. E como reconstruir a classe trabalhadora sociologicamente senão através das lutas? E como fazer lutas sem agitação?

É essencial que a esquerda entenda o sentido econômico da luta das mulheres iranianas contra o regime teocrático. Todos os aspectos da educação operam sobre a formação da força de trabalho, especialmente uma disciplina sexista rígida na qual metade da população é relegada à vida privada, ao trabalho doméstico, à vida fabril e toda série de postos de trabalho de baixa ou nula qualificação. As jovens iranianas preferem ser exploradas nos moldes do capitalismo da mais-valia relativa, e por isso desafiam um regime teocrático e belicista nas ruas. A esquerda entenderá isso como uma pauta gestorial?

Se deixássemos o feminismo de lado apenas por seu viés identitário, seria como abandonar o pensamento de Marx em decorrência do estalinismo.

Agora bem, a ideia de que o que me faz homem é ter próstata, isso diz muito pouco sobre o que é ser homem. A próstata é um órgão silencioso, de tantas delícias e desprazeres, mas é apenas tripa. Então a retórica nazista realmente tem muito pouco a nos dizer a respeito da relação do ser humano com seu corpo, com sua sexualidade. Parece haver uma tentativa reduzir as questões de gênero a um viés puramente identitário, para assim desfazer-se delas como um todo. Talvez devessemos perguntar àquelas estudantes iranianas o que elas acham sobre as questões de gênero. Não no discurso. Na prática.

Opiniões, cada um tem as suas; e aqueles que lêem o que eu não escrevi, não posso fazer nada por eles. Limito-me aqui a duas questões factuais.

A Síria não é nem foi um Estado falido. Houve uma guerra civil que dividiu o país em vários Estados, cada um deles com órgãos governativos próprios. Chama-se Estado falido a um sistema político que implodiu, derrocou internamente. O Haiti, o Líbano, a Somália e alguns outros países africanos são exemplos de Estados falidos.

Wahhabismo é uma coisa, xiismo é outra. Em 1975 o analfabetismo feminino nas áreas rurais do Irão era de 90% e era superior a 45% nas áreas urbanas. Porém, no começo deste século a taxa de alfabetização feminina para a faixa etária entre os 15 e os 24 anos subira para 97%, na média de todo o país. Aliás, nas universidades iranianas o número de mulheres ultrapassa sistematicamente o número de homens. Em muitas universidades chega a ser o dobro.

Caro João Bernardo, além de um desejo de provocação, não vejo a utilidade de amalgamar as teorias de Hitler ou Chamberlain com o feminismo, ou melhor, com os feminismos. O que vimos nos últimos 50 anos é uma polarização máxima (masculino tornou-se um termo exclusivamente negativo – masculino é, portanto, um insulto -, feminino é um conceito exclusivamente positivo – daí o adjetivo feminista que se tornou um elogio, ou melhor, uma virtude). Esta polarização baseada no sexo é reivindicada pela maioria das feministas, que estão constantemente oscilando entre o cultural (o misterioso « gênero » cujas definições mudan constantemente) e o biológico (o sexo, que às vezes é considerado fundamental, às vezes negado de acordo com as necessidades da causa politica).

(O mesmo processo ocorre com os identitarios raciais: desde que ‘branco’ tornou-se sinônimo de machismo, exploração, imperialismo, colonialismo, estupro, etc.; e ‘preto’ ou ‘marrom’ ou ‘colorido’ tornou-se sinônimo de radical, revolucionário, pessoa dominada e revoltado, etc.)

Em vez de tratar as feministas como parafascistas ou paranazistas, parece-me mais importante sublinhar o idealismo deles e delas, um idealismo que diz respeito não apenas às diversas correntes feministas, mas a quase todas as atuais correntes esquerdistas ou anarquistas (basta olhar para covardia deles diante às religiões e instituições religiosas).

Para eles, não se trata mais de lutar contra o Estado, ou contra a hierarquia na empresa, ou contra a organização do trabalho. Eles querem lutar contra os « males » sociais, curiosamente pensados apenas em uma escala individual, apesar de toda a retórica barulhenta contra o patriarcado ou o racismo institucional. Cada indivíduo testemunha seu sofrimento e sua experiência individual, mas ele não deve vincular esse sofrimento ao funcionamento da própria sociedade capitalista e sua destruição, simplesmente a atitudes individuais ruins.

E as duas armas utilizadas pela maioria das feministas (além do tweet ou do hashtag) são as ONG identitarias e as leis do Estado. A ONG identidaria para que as ativistas possam ter um trabalho remunerado e vender seus serviços as empresas ou ao Estado. A ONG serve tambem para que as líderes tenham uma carreira política mais rápida ou para alcançar altos cargos estaduais ao nível nacional ou internacional. E as lideres tambem se enriquecem como esta lider de Black Lives Matter que comprou 4 casas para a familia dela por um monto de mais de 4 milloes de dolares….

As feministas e mais geralmente os identitários de todos os tipos não exigem do Estado direitos democráticos universais (como o antigo movimento operario), mas direitos específicos para minorias cada vez menores, mesmo que isso signifique destruir limitar os direitos de outras minorias ou maiorias (cf. a oposição entre os direitos dos trans – reais ou imaginários – e os direitos das mulheres).

A recente batalha dos ativistas trans é claramente uma batalha para limitar os direitos das mulheres à beneficiar de uma certa segurança em vários lugares (vestiários, banheiros, associações de apoio as mulheres, prisões, etc.), mas também os direitos das mulheres a praticar esportes sem ter que enfrentar homens-transformados-em-mulheres através de operações ou de uma simple auto-declaração. A batalha para baixar a idade das drogas tomadas para “mudar de sexo” (?) e a idade em que tais operações podem ser realizadas é uma batalha que também limita os direitos básicos das crianças e adolescentes. Finalmente, esses ativistas trans estão se unindo aos delírios de uma minúscula minoria de anarquistas e ultra-esquedistas franceses que pensavam nos anos 60 e 70 que as crianças poderiam ter sexo livre com… adultos (de Daniel Cohn Bendit a Gilles Dauvé).

Portanto, repito, parece-me mais útil atacar o idealismo dessa gente do que apresentar uma amálgama feminismo/fascismo que só pode provocar mal-entendidos. A crítica ao idealismo da esquerda (no que diz respeito a suas posições sobre feminismo ou as identidades raciais), a critica ao seu anti-materialismo, a sua negação da realidade, naturalmente provocará incompreensão, mas ao menos abre a perspectiva de um diálogo mínimo.

Por que perder tempo com essas pessoas? Porque é a ideologia dominante entre os jovens de hoje, OK, especialmente nos estratos pequenos burgueses, mas tem conseqüências sociais muito mais amplas do que a area das faculdades. Dois camaradas que trabalham em armazéns logísticos me dizem regularmente como as divisões étnicas são reproduzidas na cantina, na organização do trabalho, etc. Neste sentido, a crítica ao identitarismo não pode ser limitada a uma simples amálgama com o fascismo ou o nazismo….

O ensaio de João Bernardo puxou, como costuma-se hoje dizer, todos os gatilhos de alguns leitores. É que o conceito de gênero entrou para o senso comum. É algo hoje inquestionável, sagrado até, no âmbito da esquerda. Por isso apressaram-se em denunciar o que veem como generalizações. As pessoas não querem, evidentemente, admitir que a lógica que preside aos identitarismos – predominante hoje na esquerda – é a mesma que presidiu à ideologia nazista, porque admiti-lo corresponderia a questionar a sua própria prática. É melhor permanecer no conforto da satisfação com as próprias escolhas e ações. Ou então tentar varrer verdades para debaixo do tapete, para não ficar isolado e/ou viabilizar algum diálogo e colaboração com os identitários, afinal são a maioria da esquerda atual.

O problema é que o universo cultural que permitiu a emergência do fascismo clássico era – um de seus vetores – muito mais parecido com o que conhecemos hoje por esquerda. De fato, a esquerda deu suas próprias contribuições – ideológicas e em termos de formas de mobilização – ao fascismo, somadas às contribuições da direita, é claro. O fascismo possui um pé na esquerda. Pode ser mais confortável pensar que ele sempre teve os dois pés fincados no lado direito do espectro político, mas os fatos mostram que não. Mas uns preferem pensar que isso é apenas uma anomalia, ou algo episódico. Não parece ser o caso.

Enfim – por não quererem admitir que a própria esquerda é capaz de engendrar uma fração do fascismo, que para adquirir existência completa só precisa que a direita faça um movimento convergente – as pessoas preferem adotar uma postura de negação, defensiva. Não se está afirmando que todo o feminismo é fascista. Não se está afirmando que toda a militância LGBT é fascista. Trata-se de constatar que, embora originalmente orientados para a emancipação de setores historicamente oprimidos, em tais meios adotou-se um conceito, o de gênero, cuja lógica é a mesma do conceito de raça enquanto realidade cultural, ao passo que entre as feministas radicais, por exemplo, optou-se por privilegiar o aspecto biológico, aproximando-se do conceito de raça como realidade biológica com repercussões culturais. No fundo, é de uma biologização que estamos tratando: de dentro para fora, do corpo para a cultura, ou de fora para dentro, da cultura para o corpo.

Fica então a questão: será possível desenvolver a luta pela emancipação das mulheres e dos grupos LGBT partindo de um quadro conceitual que não implique numa tal biologização, e portanto não permita uma convergência de movimentos emancipatórios com o que houve – e há – de pior à extrema-direita? Ou será que esse problema não será resolvido teoricamente, mas na prática?

Em que mundo vivem os que comentam acima? Vamos lá, concretamente para debater tanto com os teóricos de velha guarda como com a juventude que ocupa as ruas hoje, qual a resposta que se dá às pessoas, hoje, que não se identificam com seu sexo biológico? Que são expulsas de casa pelas suas famílias por serem “travecos”, etc.? Acho bonito a implicância com o termo “gênero”, como se estivesse sendo criticado somente o termo, e não as pessoas concretas. É evidente que entre feministas, negros, religiosos há seus exclusivismos, mas o objetivo, afinal, não é tornar o particular para o geral? Isso se articula recusando as identidades? Certamente não as colocando em um pedestal, mas vamos mesmo jogar essa discussão para debaixo do tapete?

O talvez com o tempo vai se desfazendo enquanto tal. Insistir nos temas vão aprimorando o entendimento e aprofundando o debate. Muitos pontos levantados por João Bernardo estão em debates teóricos e metodológicos dos fascistas de nossos tempos. Sublinharia o teórico fascista mais popular da atualidade, Alexander Dugin.

Destacaria dois pontos abordados por João Bernardo: a ideologia da decadência do capitalismo e do identitarismos, ambos os temas que se encontram hoje na boca da esquerda cadavérica.

1 – A ideologia da crise estrutural do capitalismo que afirma que as contradições intrínsecas do sistema do modo de produção capitalista irá levar, inevitavelmente, ao colapso do capitalismo, a crise final do capitalismo. Como se o capitalismo possuísse uma semente podre em sua essência, gerada em seu embrião, um câncer primordial, que se generaliza progressiva e linearmente, destruindo as celular do corpo capitalista até a sua morte irreversível, e que essa destruição se acelera constantemente como um corpo em queda rumo a cripta. A analogia da história do capitalismo é a mesma de um ciclo de vida, a história sendo substituída pela biologia. Do ponto de vista da economia política, tal ideologia, nos trás a um mundo em decadência, ressuscita o cenário do mito catastrófico, do apocalipse cristão. Para os tradicionalistas, herdeiros de Rene Guenon, a narrativa requenta o mito catastrófico da Kali Yuga, a era da decadência da sociedade humana segundo a mitologia hindu; em consequência, o culto ao tirano, o culto aquele que irá acelerar a catástrofe, o avatar destruidor, Kalki, excita a líbido dos fanáticos. Em tempos de excessão cabem aos homens de excessão governar. (A esquerda putinesca que o diga, esses canhotos desavergonhados, parecem sentir um comichão libidinal ao falarem das potencialidades superssônicas do chefe político russo).

Esse capitalismo em colapso, que só se encontra na mente fértil do apocalípticos, vem para criar um cenário angustiante de fim de mundo, é o palco para encenação do estado de emergência, componente importante que pode ser bem empregado nas encenações épicas que enriquece o mundo mítico fascista. O seu potencial está no reducionismo de explicar, monotonamente tudo a partir de um único eixo, tudo o que acontece no mundo está subordinado pelo mito catastrófico. Vivenciar o mito é um estado em que não existem fatos, é a força da cresça em volta do mito, todos se organizam em torno do eixo de uma crença, ficando entregues exotericamente a si próprios. Ou seja, viver no mundo invertido. Esse é um componente indispensável para “activar uma mobilização que resulta unicamente na ascensão do fascismo ou de um protofascismo.” O marxismo apocalíptico renovou a narrativa do colapso final que faz parte da visão de mundo do fascismo.

2 – Os identitarismos que pululam na esquerda, para fascistas como, Dugin, assumem uma importânciae metodológica de afirmação nacionalista. Os movimentos identitários se apropriaram dos componentes da visão de mundo dos nacionalismos e do conservadorismo, regressaram ao mundo dos mortos resgatando a muito enterrados. Agora, em um novo ciclo, as abordagens dos movimentos identitários renovam o discurso nacionalista e neo-fascista. Com a ideia de que a posição sociológica afecta a construção teórica, gênero, sexualidade, etc, os fascistas como Dugin e Alan de Besnoit, aperfeiçoa a noção de identidade nacional, com a noção de “lugar de fala” para as culturas civilizacionais. Cada civilização-nação tem seu “lugar de fala”, os seus valores irreconciliaveis minan, assim, qualquer pretensão de universalidade e igualdade entre os Homens, universalidade e igualdade, que atribuídos como um discurso unilateral da civilização ocidental, e que não podem ser impostos pelo ocidente devido a pluralidade de valores das civilizações. O homem branco hetero é substituído pela civilização ocidental, ambos possuem a mesma posição na estrutura textual, a voz opressora, substituísse somente a identidade de gênero pela identidade civilizacional e obteremos uma “abordagem da situação civilizacional” repetindo a abordagem trocando as identidades. Macho = Ocidente. O que para o identitarismos chamasse interseccionalidade para lidar nas micro relações entre as inúmeras identidades, está, para as relações internacionais, para fascistas como Dugin, a noção de multipolaridade nas relação entre nações ou civilizações. Com isso, as diferenças entre os gêneros identificados de forma rígida pelo feminismo excludente, serviriam para ilustrar as diferenças que existem entre civilizações, diferenças nas formas, do Estado, do poder, das sociedades, além, de identificar a impossibilidade genética de qualquer pretensa universalidade devido as diferenças existentes entre o Ocidente e as outras civilizações. O campo conceitual do movimento identitário renova as ilustrações do pluralismo sociológico e dos lugares de fala dos nacionalismos, centrando-se na diferença ao criar identidades fixas e imutáveis que pararam no tempo. Tudo que nega isso é identificado como um mero lugar de fala do homem branco, hetero e ocidental. Uma ótima narrativa para os nacionalismos da periferia.

Cher Yves,

Na última edição de Labirintos do Fascismo (São Paulo: Hedra, 2022) todo o sexto volume é ocupado pelo tema Metamorfoses do Fascismo, e o terceiro capítulo, que se estende por um pouco mais de cem páginas, intitula-se O Fascismo Pós-Fascista. Não se trata de fazer uma amálgama, porque eu não reduzo esses fenómenos ao fascismo clássico. Por isto mesmo os classifico como pós-fascistas. O dever do historiador é descobrir relações e rupturas, convergências e separações, desenhando os fios de uma teia. E se num dado facto ou num dado processo descobrimos a repetição ou o eco de outros factos e processos, então isto indica a existência de uma relação. «I don’t believe much in coincidences. If you trace them back far enough, they usually have a meaning», diz Lew Archer a Tony Torres em The Barbarous Coast, de Ross Macdonald. Este princípio seguido pelo detective é aquele que deve orientar os historiadores. Não se trata de coincidências nem de amálgamas, mas da descoberta de relações profundas, cujo significado tem de ser revelado.

Porte-toi bien,

João

Querido Joao, Como tenho “o espírito da escada” ( ???? lesprit de l’escalier em francês), volto ao meu posto sobre a amálgama feminismo/fascismo. Na França, temos uma estação de rádio estatal, France Culture, cuja influência ha crescido muito estos últimos anos. Ela transmite propaganda identitária durante todo o dia, de forma mais ou menos pesada. O vocabulário identitário influença o pensamento da maioria dos jornalistas e dos intelectuais convidados nesta rádio. Palavras como “os sentimentos”, “as pessoas mais implicadas”, “os corpos” (a nova palavra magica dos identitarismos) são usadas sistematicamente quando falam de mulheres, de pessoas oriundas das antigas colônias, dos imigrantes africanos ou norte-africanos, etc. Este vocabulário psicologizante é usado para descrever a situação de mulheres e homens dominados pelo “patriarcado”, pelo “pos-colonialismo”, pelo “racismo de Estado”, etc. Este vocabulário psicologizante das feministas e dos identitários raciais me parece um vocabulário muito longe do vocabulário fascista. Sem mencionar que os meios propostos e utilizados (mudar o comportamento sexista ou racista individual, adotar leis mais “inclusivas” e tornar a paternidade em um direito humano fundamental) nada têm a ver com os dos fascistas: o uso sistemático da violência extra-estatal e depois da violência e do terror quando eles detêm o poder. O mundo muito confuso imaginado pelas feministas e os identitarios é para mim um mundo bastante cristão (onde cada indivíduo realizaria pacificamente sua revolução moral ajudado por grupos de consciência e psicólogos) e nao um mundo totalitário onde um Estado, um partido e forças armadas e policiais controlam todos os comportamentos individuais. Eu achou importante estabelecer estas diferencias porque as guerras culturais da direita e da estrema direita em Youtube e outros meios utilizam todo o tempo analogias entre o feminismo ou a CRT (Teoria Critica da Raça) y o estalinismo, o maoismo e o fascismo. Querido Joao, eu lei o teu post após ter escrito estas linhas em um “português ” aproximativo. Eu achou que o fato de utilizar a palavra pôs-fascismo não ajuda muito porque as pessoas vão reter só a segunda parte dessa expressao : “fascismo”. O feminismo pre-institucional ou ja institucionalizado e de certa maneira o antiracismo institucional são fenômenos bem diferentes e novos. Não mobilizam as massas, nao usam a violencia, nao cream organizaçoes totalitarias, so pretendem melhorar o funcionamento do capitalismo e da sociedade capitalista com uma representação proporcional das minorias ou das maiorias (as mulheres). O ideal dessa gente é de ter 50% de gestores e capitalistas mulheres, e percentagens “egalitarios” para as minorias nas classas dominantes. Estamos muito longe das “revoluçoes” fascistas, nao te parece ? Tratei (infelizmente em francês) de analizar os identitarismos em varios textos: aqui : https://npnf.eu/spip.php?article657; aqui https://npnf.eu/spip.php?article256 ; aqui https://npnf.eu/spip.php?article543, entre otros. Um abraço

* * *

“Espírito da escada “nº 3

Existam outras diferenças fundamentais entre os identitarismos sexuais ou raciais e os identitarismos populistas, pós-fascistas, etc., no caso de aplicar a noção de “pós-fascismo” aos feminismos ou aos identitarismos raciais.

Aplicar o conceito de pós-fascismo aos feminismos ou identitarismos raciais é, na minha opinião, tão inoperante quanto falar do islamofascismo em relação a TODAS as correntes do islam político.

Não só não conseguimos a enfrentar a novidade (e também os becos sem saída das correntes dos identitarismos), mas também não compreendemos seus efeitos POSITIVOS, ao contrário dos vários fascismos, populismos e pós-fascismos que não têm nenhum aspecto positivo, mesmo ao nível dos direitos democráticos mais básicos.

Mesmo se as burocracias sindicais e os grupos de esquerda americanos desempenharam um papel importante, e mesmo se parte da classe dominante apoieu o projeito de integraçao dos Afro-Americanos, foi também em parte graças aos movimentos identidarios raciais-protestantes nos Estados Unidos que centenas de milhares de afro-americanos puderam finalmente trabalhar em empregos qualificados em fábricas e entrar no serviço público, mesmo que estivesse no fundo da escada. Eles não estaviverem mais confinados a empregos como empregadas domésticas, garçons ou operários sem qualificacao, como já havia sido o caso até mesmo no norte dos Estados Unidos.

Quanto aos movimentos feministas (mais uma vez, tomados de forma indiferenciada, portanto, aproximada e caricatural), incluindo a “onda metoo” com todas as suas ambiguidades, eles permitiram que centenas de milhares de mulheres não apenas se manifestassem e denunciassem os atos horríveis dos quais foram vítimas, mas também experimentassem um pouco de solidariedade diante das violencias e/ou do assédio moral que sofreram.

Esta solidariedade é, sem dúvida, um ponto muito positivo.

Tomemos um caso muito recente que está causando muita controvérsia na França. Sandrine Rousseau, uma “apparatchik” ecologista, conseguiu há dez anos que um líder verde francês fosse demitido do partido por agressao sexual. Agora ela está tornando público o comportamento menos que correto de outro líder masculino dos Verdes. OK, esta mulher quer fazer parte da cupula dirigente do partido ; OK, quando ela deixou a política por alguns anos, ela tentou alcançar altas responsabilidades acadêmicas como gestora ; OK, quando ela voltou para os Verdes, sua ambição era tornar líder deste partido e por que não, um dia, ser presidente da República francesa. Não gosto nem deste tipo de pessoa nem do seu programa politico, para não mencionar algumas de suas absurdas declarações. Mas, se ela conseguir com outras feministas identidarias pôr fim ao assédio moral e sexual de ativistas masculinos contra ativistas femininos em seu partido e em outros grupos chamados de esquerda (já que ela também está tentando contribuir para a limpeza dos outros partidos de esquerda que sao o seus rivais), o resultado final (a exclusão de assediadores sexuais e até violadores em partidos de esquerda) ainda será muito positivo… e muito longe de qualquer pós-fascismo, nao acham ?

A confusão dos argumentos é notável. O autor recusa o conceito de gênero e se baseia apenas nos aparelhos reprodutivos para diferenciar homens e mulheres, e no entanto aparecem comentários alinhados com o texto criticando o biologicismo. Outro comentarista fala da ameaça aos “lugares seguros” das mulheres (vagina), e mais abaixo outro crítico do identitarismo carga contra o feminismo excludente. Todos criticando o identitarismo num coro, digamos, polifônico… não poderia ser de outra forma, quando é utilizada uma generalização muito pouco criteriosa para definir o identitarismo. Fico aqui pensando se esse tipo de coalizão não dará nascimento a uma nova forma de “anti-fascismo”…

Outra confusão aparece quando alguém fala de “gatilho”. Por acaso devemos entender que a discussão sobre ecologia e Estados falidos são lúcidas e intelectuais, mas que quando o tema é gênero se reduzem a reações psicológicas irracionais? Quem escolheu tocar o tema foi o autor.

As diversas formas de opressão denunciadas e combatidas pelos movimentos identitários – mas não só, diga-se de passagem, pois sempre houve na esquerda, muito antes da hegemonia do identitarismo, quem as denunciasse e combatesse – motivadas por cor de pele, religião, nacionalidade, sexo e sexualidade etc., embora tenham se originado em modos de produção pré-capitalistas, sobrevivem no capitalismo graças a dois elementos estruturais: de um lado, as hierarquias sociais, que são um desdobramento da hierarquia fundamental, entre capitalistas (burgueses/gestores) e trabalhadores, que estrutura o processo de trabalho; de outro, o caráter concorrencial da economia capitalista, fundada na competição no mercado – entre capitalistas, entre capitalistas e trabalhadores, e entre trabalhadores.

O identitarismo persegue o objetivo último de reestruturar o termos da competição no mercado, sem colocar em causa o próprio mercado e as hierarquias no processo de trabalho, daí sua ênfase em garantir, de um lado, postos de direção nas maiores empresas e condições favoráveis a um empreendedorismo dos oprimidos e, de outro, cargos de gestão no Estado, nos partidos, nos movimentos sociais etc., para representantes dos grupos sociais oprimidos; e o faz, entre outras maneiras, por meio da agitação e intimidação conduzidas por verdadeiras protomilícias fascistas, mas também difundindo um civismo e uma linguagem politicamente corretos – ou melhor, dogmáticos.

Os conceitos de raça e gênero fazem hoje parte dessa linguagem, que é, aliás, muito mais complexa e envolve uma miríade de conceitos e formas de expressão. É claro que é preciso diferenciar o objetivo último do identitarismo, sua finalidade, de seus objetivos imediatos, demandas urgentes e legítimas das quais se apropria. Dentre elas cabe destacar, acima de todas, o combate às violências sofridas pelos grupos oprimidos e a defesa de liberdades fundamentais cotidianamente violadas. Mas em momento algum chega-se à raiz do problema: a origem econômica das opressões. Pelo contrário, tal raiz é deliberadamente eludida. Assim sendo, pergunto: lutar simultaneamente, de um lado, contra as hierarquias e o caráter concorrencial do mercado capitalista e, de outro, contra as opressões que resultam das hierarquias e da competição no mercado não nos obriga – necessariamente – a conceber outros conceitos e adotar um novo quadro conceitual?

Fagner divagou em sua resposta, da forma que lhe foi confortável. Se esquece que conceitos não tomam partido, pessoas concretas sim, e os conceitos só devem se encaixar mediante essa reciprocidade. A questão é que não podemos simplesmente negar a diversidade sexual, e que reduzi-la ao seu aspecto biológico é, bem, — pasmem! — biologizante. Toda a questão é essa. Vi outros comentários aqui que foram nesse sentido, no entanto não vi negarem as armadilhas intrínsecas do identitarismo. Ao meu ver, houve uma generalização ruim no texto. Ressalvado isso, o texto merece sua atenção devida e debate.

Q.E.D.

Nada é tão ruim que não possa piorar: a verborragia empantanou.

Sobre o Líbano vale refletir sobre o modelo de Estado lá implementado. Todo ele é dividido em cotas para cada identidade, 64 assentos do parlamento são reservados para cristãos, 64 para muçulmanos. Dentro dessas denominações religiosas cada identidade tem uma quantidade específica de cadeiras.

O presidente do país é obrigatoriamente um cristão, o primeiro ministro obrigatoriamente sunita e o presidente da Assembleia Nacional obrigatoriamente xiita.

Certamente promove-se grandes avanços para as trabalhadoras e trabalhadores libaneses.

Uma coisa que escapou a comentadores acima, como Lucas e boa noite, é que em momento algum reduzi a diversidade sexual ao sexo. Existe, evidentemente, o sexo e a sexualidade, coisas muito diferentes: uma palavra refere a biologia e outra comportamentos, isto é, a cultura. Esta permite e sempre permitirá muito mais diversidade do que a biologia. Reconhecer a existência de diversidade sexual é, pois, reconhecer a existência de diversidade na sexualidade, na cultura e, no fundo, coloca no centro do debate as relações sociais, estruturadas pelo sistema de exploração. Reconhecer, pois, a diversidade sexual é muito diferente de reconhecer e promover identidades fundadas no gênero, conceito que expressa a realidade biológica ou cultural consoante a conveniência, tal como ocorreu e ocorre com o conceito de raça.

Insisto uma última vez no que para mim é essencial: lutar simultaneamente, de um lado, contra as hierarquias e o caráter concorrencial do mercado capitalista e, de outro, contra as opressões que resultam das hierarquias e da competição no mercado não nos obriga, necessariamente, a conceber outros conceitos e adotar um novo quadro conceitual? Um que não implique na biologização e, portanto, não permita uma convergência de movimentos emancipatórios com o que houve, e há, de pior à extrema-direita? São questões que coloquei ao longo do debate e até agora ninguém se dispôs a responder. Só esquivas, saídas pela tangente…

Cher Yves,

Não gosto de ocupar os comentários num artigo de que sou autor. Como tive oportunidade de me exprimir, o espaço cabe agora aos leitores. Mas, já que insistes, pretendo apenas sublinhar o seguinte:

Numa perspectiva profunda e de longa duração, a circularidade biologia/cultura e cultura/biologia caracterizou o fascismo, especialmente o nacional-socialismo germânico, assim como caracteriza hoje os identitarismos. Por isso eu os considero como metamorfoses do fascismo. Mas metamorfoses numa época que alterou muita coisa. Para o fascismo clássico eu defini um eixo endógeno, composto num pólo pelo conjunto partido + milícias e no outro pólo pelo conjunto sindicatos + milícias. Este eixo endógeno é suficiente para definir um movimento fascista. Mas para que um movimento tome o poder e se converta num regime é necessário articular-se com um eixo exógeno, composto num pólo pelo exército e no outro pelas Igrejas.

Ora, desde o final da segunda guerra mundial ocorreram mudanças substanciais naqueles quatro pólos. E agora, com a internet e as redes sociais, as milícias musculadas, embora não tenham desaparecido, foram em boa medida substituídas, e em todos os casos reforçadas, pelo que poderia designar como milícias virtuais. Por isso considero a metamorfose identitária do fascismo como uma modalidade pós-fascista do fascismo. É neste quadro que apresento a questão.

Remarque qu’il ne s’agit pas ici de te convaincre, mais seulement de m’expliquer.

Un abraço,

João

Ótimo texto João Bernardo. Uma contribuição exemplar para o atual momento em que encontramos a esquerda. Ou melhor “que esquerda?.” A quantidade de comentários negativos aqui presentes, mostram a total falta de abertura para essa “esquerda” em analisar concretamente a atual conjuntura que nos encontramos… Uma pena.

Grande abraço!