Por João Bernardo

4

Se as movimentações de soldados e operários que marcaram os anos entre 1916 e 1921, embora confinadas à Europa, foram a primeira revolução internacional da classe trabalhadora, uma internacionalização da revolução à escala mundial iniciou-se nos Estados Unidos na década de 1960 e espalhou-se por outros continentes, atingindo o auge na segunda metade dessa década e tendo a sua última expressão já nos meados da década seguinte em Portugal e na Polónia. Esta mundialização dos processos revolucionários mobilizou como principais actores os estudantes e os operários industriais.

A entrada em cena dos estudantes correspondeu a uma modificação profunda do capitalismo, porque até à segunda guerra mundial as universidades haviam-se destinado exclusivamente à formação de elites. Depois da guerra, no entanto, o desenvolvimento da produtividade exigiu uma crescente qualificação dos trabalhadores, obtida por duas vias. Por um lado, cada vez mais operários deixaram de ser meras extensões musculares das máquinas, tão bem representadas por Charlie Chaplin num célebre filme, e tiveram de empregar no processo de produção a inteligência e a criatividade. Por outro lado, os cursos universitários começaram a sofrer transformações que os tornaram menos especulativos e mais práticos, substituindo a erudição ou mesmo a cultura por habilitações técnicas e, em suma, expurgando do ensino tudo aquilo que não fosse imediatamente aplicável no interior das empresas. É certo que os operários, no quadro estrito do capitalismo, estavam desde a nascença alheados das grandes questões do porquê e do para quê, mas ao longo da segunda metade do século XX também os estudantes passaram a ser formados pelas universidades na convicção de que essas questões tinham perdido qualquer pertinência. E assim, ao mesmo tempo que muitos operários recebiam qualificações já enquanto operários, os estudantes universitários destinavam-se cada vez mais a ser operários altamente qualificados ou, no máximo, a ocupar uma posição intermédia entre os operários de topo e os baixos gestores.

Talvez por motivos de simples propaganda política ou talvez porque fosse esse o aspecto aparentemente mais inovador, é a componente universitária das lutas da década de 1960 que tem recebido maior atenção, quando não mesmo um interesse exclusivo. Apesar disto, as movimentações operárias não foram menos frequentes nem mobilizaram menos pessoas do que as lutas estudantis e sobretudo adquiriram um novo carácter. Vejamos o que se passou com cada uma das componentes deste processo revolucionário.

Os estudantes universitários adquiriram rapidamente a consciência de que já não se destinavam a integrar as elites, deixaram de olhar de cima para os operários da indústria e passaram a conceber-se como parte de um mesmo conjunto social. A Contracultura foi a expressão desta nova consciência, tão difusa e indeterminada como ela o era. Negando tudo o que parecesse pertencer às tradições dominantes, a Contracultura reflectia à sua maneira, mas de maneira limitada, as transformações operadas no ensino. Ao mesmo tempo, a Contracultura recusava os valores decorrentes da noção de produtividade e por aí, embora de um modo confuso, juntava-se a certas vertentes da contestação operária. Afinal, se as autoridades governamentais e académicas afirmavam a inutilidade de um conhecimento universitário que não fosse estritamente prático e aplicado, os estudantes em revolta, já desinteressados da velha sabedoria, manifestavam agora o seu desinteresse pelas aplicações práticas da nova formação universitária que lhes era ministrada. Esta Contracultura expandiu-se na América do Norte primeiro, em seguida na Europa ocidental e em alguns países asiáticos, mas creio que devemos interpretar na mesma perspectiva a difusão do samizdat na União Soviética bem como de meios de expressão equivalentes noutros países comunistas europeus. Aliás, talvez muitos jornais de parede na primeira fase da Revolução Cultural chinesa possam ser entendidos como manifestações de uma Contracultura com as especificidades da multimilenária civilização em que se inseriam.

Entretanto, os operários industriais eram cada vez menos simples prolongamentos de operações mecânicas, capazes unicamente, quando se revoltavam, de fazer parar as máquinas ou de as destruir. Das duas componentes do trabalho, a componente intelectual adquiria uma importância crescente em comparação com a manual, e esta transformação operada no capitalismo alterou o carácter das greves e de outros conflitos fabris. Começaram a surgir modalidades de luta em que os operários não se limitavam a interromper o funcionamento das máquinas ou ainda a invadir as instalações para evitar a presença de fura-greves, e difundiram-se ocupações de empresa em que o colectivo de operários impedia a entrada dos patrões e dos gestores e continuava a laborar em regime de autogestão, beneficiando eles próprios directamente com a venda dos produtos. A autogestão, aliás, não teve como alvo apenas as empresas, mas, muito mais generalizadamente, as lutas começaram a ser geridas pelos próprios trabalhadores, dispensando os partidos e as burocracias sindicais. Se a tendência ao aumento da produtividade levara os capitalistas a dar aos trabalhadores uma qualificação crescente, então os trabalhadores mostravam que o peso adquirido pela componente intelectual do trabalho lhes conferia a capacidade de gerir tanto os movimentos de luta como os processos de produção. A clivagem de classes tornou-se muitíssimo mais clara, porque os trabalhadores já não enfrentavam só os patrões considerados como proprietários privados, mas opunham-se igualmente aos gestores políticos e económicos. A autogestão foi um combate dos trabalhadores contra a classe dos gestores pelo controle da administração. Até na China a primeira fase da Revolução Cultural deve ser entendida como uma luta, de radicalidade única, contra a classe dos gestores. Em suma, se naquela época a palavra contracultura resumia a movimentação estudantil, a palavra autogestão sintetizava as lutas operárias.

O conjunto formado pela autogestão e a Contracultura potenciou uma enorme renovação na prática e no pensamento da esquerda anticapitalista. Antes de mais, se os operários se apresentavam como capazes de gerir eles próprios as suas lutas e as fábricas onde trabalhavam e se os estudantes se rebelavam contra os valores veiculados pelo ensino oficial e, portanto, contra professores que apareciam como autoridades, então as lutas tendiam a dispensar as hierarquias estabelecidas e proclamavam-se autónomas. O mesmo confronto com a classe dos gestores que inspirava as novas lutas e ocupações de fábrica inspirava também uma nova maneira de conceber a política. E assim o autonomismo prolongou, ou deu outra vida, às velhas correntes esquerdistas críticas do leninismo, que jaziam desde há décadas num torpor cataléptico.

Os teóricos do que havia sido a escola de Frankfurt foram redescobertos a partir dos Estados Unidos, sobretudo graças à proeminência alcançada por Herbert Marcuse, e assim se abriram perspectivas novas na crítica social. Em Paris, as edições Spartacus, que desde há anos e anos se amontoavam invendáveis em casa de René Lefeuvre, voltaram a circular e depressa se esgotaram, contribuindo para situar Rosa Luxemburg como uma das personalidades centrais da crítica revolucionária ao leninismo. Também em Paris, a livraria e as edições François Maspero ampliaram enormemente a audiência do marxismo esquerdista, tanto pela difusão de novas obras como pela reedição de livros esquecidos ou desde há muito esgotados. Em Itália, as novas lutas operárias e a transformação sofrida pelas universidades inspiraram em conjunto novas perspectivas de crítica teórica e de contestação prática.

Na sua pluralidade e apesar das vincadas diferenças internas, todas estas correntes se caracterizavam pelo estímulo às iniciativas de base e pela consequente hostilidade à classe dos gestores e às formas burocráticas de organização. Por isso o autonomismo não tomava apenas como alvo o capitalismo de mercado ocidental, mas igualmente o capitalismo de Estado tanto no modelo soviético como no chinês. Não foram só as críticas de esquerda à evolução do leninismo e ao sistema soviético que se tornaram acessíveis e se divulgaram, mas as edições François Maspero em França e a imprensa do Progressive Labor Party nos Estados Unidos publicaram e difundiram estudos e documentos críticos do capitalismo de Estado chinês e da militarização que estava a cancelar as potencialidades revolucionárias manifestadas no início da Revolução Cultural. A miragem de um Mao Tsé-tung adepto das iniciativas revolucionárias de base, que havia sido tão frequentemente invocada pelos críticos ocidentais da rígida hierarquia soviética, começou então a perder a sua aura.

Na sua pluralidade e apesar das vincadas diferenças internas, todas estas correntes se caracterizavam pelo estímulo às iniciativas de base e pela consequente hostilidade à classe dos gestores e às formas burocráticas de organização. Por isso o autonomismo não tomava apenas como alvo o capitalismo de mercado ocidental, mas igualmente o capitalismo de Estado tanto no modelo soviético como no chinês. Não foram só as críticas de esquerda à evolução do leninismo e ao sistema soviético que se tornaram acessíveis e se divulgaram, mas as edições François Maspero em França e a imprensa do Progressive Labor Party nos Estados Unidos publicaram e difundiram estudos e documentos críticos do capitalismo de Estado chinês e da militarização que estava a cancelar as potencialidades revolucionárias manifestadas no início da Revolução Cultural. A miragem de um Mao Tsé-tung adepto das iniciativas revolucionárias de base, que havia sido tão frequentemente invocada pelos críticos ocidentais da rígida hierarquia soviética, começou então a perder a sua aura.

Foi talvez na Alemanha que melhor se manifestou a afinidade, ou mesmo a convergência, entre as críticas autonomistas ao capitalismo de mercado ocidental e ao capitalismo de Estado da esfera soviética, porque a Alemanha situava-se na articulação entre um e outro bloco, com uma língua falada em ambos os lados e contactos que, apesar da divisão em dois países, não era possível impedir. Em História, muitas vezes o esquecimento é mais elucidativo do que a celebridade. A leitora, ou até o leitor, não gastará o seu tempo em vão se averiguar a acção e o destino de Rudi Dutschke, uma das figuras mais interessantes das movimentações na década de 1960. Mas, como sempre, é na arte que tudo se reflecte, e as duas Alemanhas ofereceram o exemplo ímpar, porque no lado ocidental Anselm Kiefer e Jörg Immendorff, cada um a seu modo, deram um ânimo novo ao que havia sido o ímpeto criativo da República de Weimar, enquanto A. R. Penck fez o mesmo no lado oriental. E assim se renovou a extrema-esquerda, que adquiriu um novo fôlego e uma impressionante criatividade. O marxismo, enquanto instrumento crítico com capacidades inovadoras, voltara a existir.

De toda esta vastíssima internacionalização das lutas estudantis e operárias, só a África ficou excluída. Apesar de muitas ilusões, não ocorreu em África uma luta contra o capitalismo nem sequer contra a expressão colonial do capitalismo, e tudo se resumiu a um processo de independências afim à noção de «nações proletárias», em que os trabalhadores ficaram desde início enquadrados pelas burocracias políticas dos partidos anticolonialistas ou pelas burocracias militares das organizações de guerrilha. Uma vez mais se mostrou na África o resultado — o único resultado possível — do terceiro-mundismo.

Mas quando o autonomismo chegara ao auge e parecia ter assentado alicerces sólidos, em poucos anos tudo se desmoronou sem que sequer a memória restasse. «Ce n’est qu’un début, continuons le combat!», gritavam eles, gritávamos nós nas ruas de Paris, sem sabermos que o combate estava a terminar. Como sempre, a derrota veio das contradições internas e não de qualquer ataque exterior.

A internacionalização económica do capitalismo impunha — e impõe — regras de mercado globais, e empresas isoladas não poderão sobreviver se pretenderem adoptar normas divergentes. Foi este o contexto em que se esgotaram os ensaios de autogestão das fábricas, mesmo nos casos em que haviam conseguido uma grande expansão no interior de um país, como sucedeu em Portugal em 1975. Os operários que ocupavam uma fábrica decididos a gerir a produção não pretendiam que ela continuasse a ser administrada pelos antigos gestores e elegiam os seus próprios representantes. Mas quando a nova administração começava a alterar as hierarquias e as relações sociais de trabalho vigentes na empresa, deparava imediatamente com a pressão imposta pelas necessidades da concorrência no mercado capitalista mundial, que erguia sérios obstáculos à adopção das novas modalidades de organização. Os trabalhadores da empresa consideravam-se traídos por uma comissão de representantes que se mantinha presa às formas organizativas que os trabalhadores desejavam modificar. Mas a demissão desses representantes e a eleição de uma nova comissão não alterava a situação, visto que perduravam os condicionalismos exteriores, impostos pela concorrência no mercado internacional. O processo arrastava-se durante algum tempo, levando ao desânimo crescente da base operária, que pouco a pouco se desinteressava da gestão activa. Pressionados de um lado pelas regras ditadas pelo mercado mundial, e do outro pelo alheamento em que haviam caído os trabalhadores, as comissões de representantes depressa se burocratizaram e a autogestão reduziu-se a um nome sem conteúdo, que só seria usado para eventuais efeitos demagógicos. Aliás, a desarticulação interna da Revolução Cultural chinesa pode ser entendida como uma expressão concentrada daquele processo de desagregação. Foi assim que se desmoronou toda a experiência autonomista, que tivera na autogestão a base real, sem conseguir realizar na prática as suas esperanças mobilizadoras.

No capitalismo, porém, a derrota dos conflitos, isolados ou de massas, não se limita a fazê-los desaparecer. Eles são recuperados e economicamente rentabilizados. A regra do capital não é o potlatch, mas a mais-valia. Se os trabalhadores demonstravam a capacidade de se organizar autonomamente sem precisarem de recorrer a burocracias partidárias ou sindicais, e se dispunham a gerir eles próprios as empresas e conseguiam fazê-lo até depararem com as imposições do mercado mundial, então os capitalistas, que desde a segunda guerra mundial cada vez menos se limitavam a explorar a simples força muscular dos assalariados e lhes aproveitavam também a capacidade intelectual, descobriram ali a forma de ampliar os horizontes da mais-valia. A capacidade de gestão revelada pelos colectivos de operários em luta serviu ao capitalismo, derrotadas as lutas, para expandir as formas toyotistas de organização do trabalho. Ao mesmo tempo, os temas difundidos pelas lutas no movimento estudantil foram aproveitados pelos capitalistas para remodelar a classe dos gestores com uma nova geração de quadros habilitados a exercer funções no toyotismo. O movimento autonomista não só se desmoronou, como os seus escombros foram assimilados pelo capitalismo para incrementar o processo da mais-valia relativa.

Entretanto, com o declínio da autogestão operária, a contestação estudantil internacional perdeu o eixo condutor e prevaleceu o carácter difuso que a Contracultura tivera desde início. Como sempre sucede quando o conteúdo se esvai, os símbolos deixam de representar alguma coisa e passam a valer por si mesmos. A Contracultura foi então aproveitada como logótipo para o lançamento de novas linhas de produção ou novos produtos e como caução para quem desejasse apenas assumir um certo look. Enquanto as aspirações revolucionárias terminavam assim em estilos da moda, ocorreu a banalização do consumo de drogas, que em vez de levarem a uma libertação, mesmo hipotética, tiveram como consequência o reforço das redes de tráfico. O que havia sido uma proliferação de pequenos comércios paralelos transformou-se numa expansão sem precedentes de uma forma de grande capital no submundo do crime. E como tudo se reflecte na arte, a música que animara a contestação juvenil e lhe servira de hino e de estímulo passou a alimentar a indústria cultural de massas e gerou o contrário do que havia sido. Também aqui, portanto, a derrota reverteu numa rentabilização do capital.

Entretanto, com o declínio da autogestão operária, a contestação estudantil internacional perdeu o eixo condutor e prevaleceu o carácter difuso que a Contracultura tivera desde início. Como sempre sucede quando o conteúdo se esvai, os símbolos deixam de representar alguma coisa e passam a valer por si mesmos. A Contracultura foi então aproveitada como logótipo para o lançamento de novas linhas de produção ou novos produtos e como caução para quem desejasse apenas assumir um certo look. Enquanto as aspirações revolucionárias terminavam assim em estilos da moda, ocorreu a banalização do consumo de drogas, que em vez de levarem a uma libertação, mesmo hipotética, tiveram como consequência o reforço das redes de tráfico. O que havia sido uma proliferação de pequenos comércios paralelos transformou-se numa expansão sem precedentes de uma forma de grande capital no submundo do crime. E como tudo se reflecte na arte, a música que animara a contestação juvenil e lhe servira de hino e de estímulo passou a alimentar a indústria cultural de massas e gerou o contrário do que havia sido. Também aqui, portanto, a derrota reverteu numa rentabilização do capital.

Na sequência da dissolução interna dos movimentos autonomistas precipitou-se o colapso da esfera soviética, e na China o maoismo foi substituído por um misto de autoritarismo político e de liberalização económica. Não só fracassara o ensaio de renovação da extrema-esquerda marxista como ela perdeu até a razão de ser, pois a sua realidade dependia da existência daquele velho mundo comunista que conhecia e onde se criara.

Ora, tal como Clara Zetkin e Trotsky compreenderam, o fascismo desenvolve-se a partir do esgotamento interno de um movimento revolucionário. Se no malogro da revolução europeia de 1916-1921 se geraram as formas clássicas de fascismo, o insucesso da vaga internacional de lutas autonómicas centrada na década de 1960 permitiu a generalização de um novo fascismo pós-fascista, assente na ecologia e nos identitarismos.

Na primeira parte vimos a possível relação entre a «nação revolucionária» e a «nação proletária». Na segunda parte vimos como a luta internacional do proletariado desarticulou as nações e o que sucedeu depois. Na terceira parte vimos como a guerra mundial de 1939-1945 fundou a consolidação geopolítica das «nações proletárias». Em seguida, na quinta parte veremos como a ecologia dinamiza duplamente o processo gerador do fascismo. Na sexta parte veremos como os identitarismos transportaram o fascismo clássico para um contexto geopolítico transnacional. Na sétima e última parte veremos as transformações internas sofridas pela classe trabalhadora e a crise terminal dos marxistas.

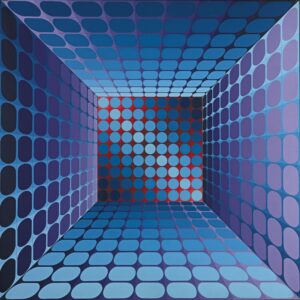

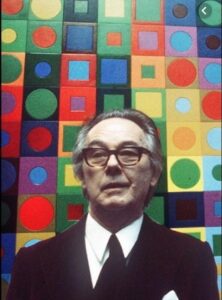

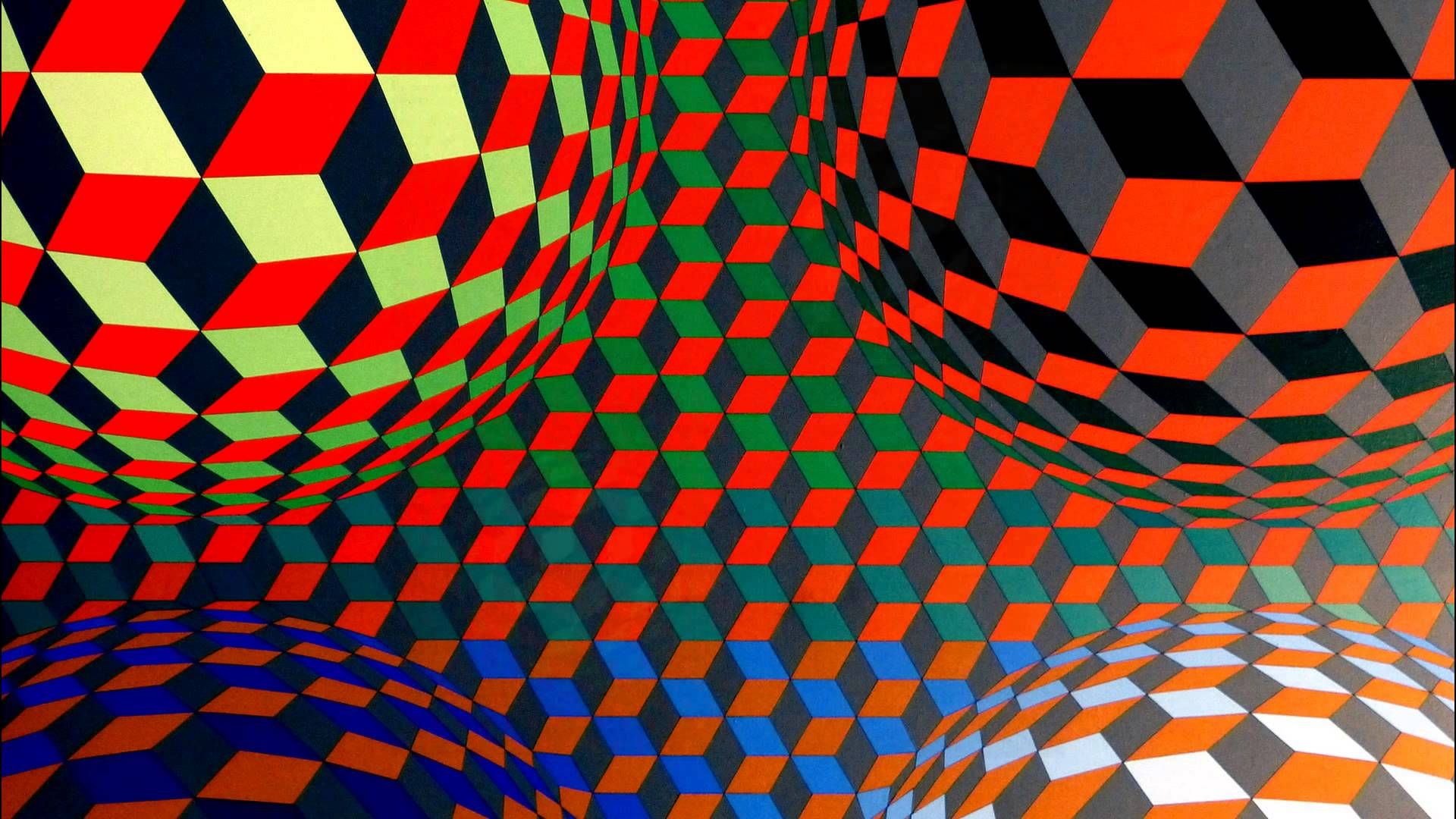

As ilustrações reproduzem obras de Victor Vasarely (1906-1997).

Torpor Cataléptico

Nascida da Contracultura e da Autogestão, a Autonomia acabou como a Qualidade Total do Toyotismo a serviço da mais-valia relativa.

As sequelas dos ferimentos à bala sofridos por Rudi Dutschke redundam num ataque epilético em pleno banho, levando à sua morte por afogamento.

A segunda internacionalização da revolução à escala mundial (após a primeira revolução internacional da classe trabalhadora, entre 1916 e 1921) também findou em seu começo e a luta não continuou, apesar dos gritos ecoando nas ruas.

De lá até cá, uma onda de levantes se ergueu? Certamente! As Primaveras e Revoluções Coloridas, como foram denominadas as insurreições mundiais da primeira metade dos anos 2010.

As insurreições retornarão? É óbvio que sim! E o Nepal é disto um dos prenúncios.

《Sob qualquer ponto de vista, o presente é um beco sem saída. Todo mundo sabe que as coisas só podem ir de mal a pior.“O futuro já não tem futuro”》.

A Insurreição que vem”, Comitê Invisível

☆ Além disto, das derrotas se forjam valiosas lições:

《A internacionalização económica do capitalismo impunha — e impõe — regras de mercado globais, e empresas isoladas não poderão sobreviver se pretenderem adoptar normas divergentes. Foi este o contexto em que se esgotaram os ensaios de autogestão das fábricas》.

Ou seja: não haverá saída por dentro dos marcos do Capitalismo. Assim como nos labirintos do Fascismo não há qualquer rota de fuga.

Aos Revoltados de hoje,

Aos Coletes Amarelos de ontem,

Aos futuros insurgentes,

A todos aqueles que não aguentam mais,

A todos aqueles que estão fartos,

Governar é adiar o máximo possível o momento em que a multidão vem enforcá-lo e queimá-lo vivo. E eles são forçados a sair às pressas, de carruagem ou jato particular, para Varennes, Arábia Saudita ou Moscou.

Agora é sempre o começo, a luta sempre continuará!