Desejar uma construção do socialismo com base na negação da civilização urbana e da sociedade industrial é desejar a barbárie. Por João Bernardo

Se o lugar-comum da ecologia reside na confusão entre o capitalismo e a humanidade e se o seu objectivo é salvar o planeta da humanidade, confundida com o capitalismo, entende-se que os ecologistas sejam hostis à civilização urbana e à economia industrial que hoje a acompanha.

1.

Todavia, a civilização urbana não se confunde com o capitalismo.

Todavia, a civilização urbana não se confunde com o capitalismo.

Por que motivo me sinto tão distante do mundo da Ilíada ou de Beowulf e, no entanto, os gestos e as preocupações dos personagens de Shi Nai’an e de Luo Guanzhong ou de Boccaccio me são familiares, quando não são mesmo os meus? Surgidas como uma das consequências, e depois um dos factores, da grande revolução na agricultura e na domesticação de animais e ligadas à sedentarização da população e à transformação do poder político, as primeiras sociedades urbanas implicaram o desenvolvimento de formas de pensamento abstracto, de registo sequencial e de ordenação geométrica que continuam a caracterizar a sociedade urbana e industrial dos nossos dias. Os místicos e os funcionalistas depois deles observaram que a linha curva se encontra na natureza, mas a linha recta foi criada pelo ser humano. Balzac fez Louis Lambert dizer, no último aforismo da segunda série, que «Deus só procedeu por linhas circulares. A linha recta é o atributo do infinito; assim, o homem que pressente o infinito reprodu-la nas suas obras». Foi a mesma a lição dada por Séraphîta/Séraphîtüs, aquela figura angelical que Balzac colocou no ápice da Comédie. «A vossa geometria estabelece que a linha recta é o caminho mais curto entre um ponto e outro, mas a vossa astronomia demonstra-vos que Deus só procedeu por curvas. […] a Curva é a lei dos mundos materiais, […] a Recta é a dos mundos espirituais […] uma é a teoria das criações finitas, a outra é a teoria do infinito. O homem, sendo o único neste mundo com conhecimento do infinito, é o único que pode conhecer a linha recta». Mas Lambert, a figura angelical e todos os místicos com eles deviam ter acrescentado que a linha recta foi criada pelo ser humano nas sociedades urbanas. É neste universo mental que nós ainda hoje vivemos.

As civilizações podem ser dotadas de muito longa duração, abarcarem vários milénios, integrarem-se em modos de produção diferentes, que se apoderam delas e as transformam, e apesar de tudo conservarem traços distintivos e modos de vida específicos. É o que sucede com a civilização urbana, e explica que uma grande parte da ordenação lógica do nosso pensamento e do nosso universo estético tenha uma ligação directa a todas as cidades do passado.

O estruturalismo linguístico fornece o modelo para pensar este tipo de permanência através das rupturas. Os neologismos compõem uma porção mínima do vocabulário, quase todo ele formado por palavras de origem milenária, e o recurso à etimologia é uma técnica corrente na história das instituições e das ideias. Por exemplo, embora já não vivamos no Império Romano e no modo de produção esclavagista, é frequente evocar o tripalium quando se procede à análise crítica do trabalho. Lucien Febvre fê-lo num artigo genial e Émile Benveniste, com uma segurança linguística incomparavelmente superior, ampliou esta metodologia a um grande número de termos, numa obra que devia ser lida por todos os que se interessem pela história das instituições. Ao passarem de uma estrutura linguística para outra, as palavras adquirem um sentido diferente, que lhes é conferido pela nova estrutura. Mantêm, no entanto, traços de filiação, conotações originárias que não são desprezáveis e contribuem para definir o novo sentido. O mesmo sucede com as civilizações. O estruturalismo linguístico permite compreender de maneira integrada as rupturas e as permanências, e nesta perspectiva defino a civilização urbana como muitíssimo mais vasta e de longa duração do que o capitalismo. Atacar o capitalismo e desejar a sua destruição não implica atacar as cidades nem mesmo a sociedade industrial e desejar que elas desapareçam.

2.

A ecologia opõe-se à sociedade industrial como um todo e um grande número de ecologistas propõe o fim das metrópoles e uma ruralização generalizada.

Desde o início do capitalismo industrial, na transição do século XVIII para o século XIX, tem havido uma sucessão ininterrupta de romancistas, poetas e ensaístas — alguns que se contam entre os génios da época — infamando as cidades, por motivos económicos ou morais, e tecendo louvores ao campo. Nos artigos que dediquei à mitificação do camponês, à agricultura familiar no fascismo e à agricultura familiar no nazismo mostrei como a apologia da agricultura familiar foi gerada juntamente com a produção fabril em série e como, no caso específico dos fascismos, se articulou sempre uma corrente industrial e urbana com uma corrente de pendor agrário. Em termos muito genéricos, pode admitir-se que a ecologia actual tivesse encontrado nos escritores ruralistas inspiração para a sua crítica à civilização urbana. É possível, no entanto, indicar uma antecipação com maior proximidade ideológica.

Geralmente as pessoas lêem, quando lêem, os dois ou três romances mais conhecidos de Zola e com isto ficam com uma falsa noção acerca das ideias do autor. Se conhecessem na totalidade os vinte volumes da série dos Rougon-Macquart, e por ordem, como Zola pretendia, veriam que para ele tanto os burgueses como o operariado eram duas forças sociais nefastas, condenadas a destruírem-se reciprocamente e arrastando consigo o principal elemento nocivo, a Cidade. Os gestores praticamente não aparecem na obra, era cedo demais para isso, mas Zola intuiu acertadamente o seu papel nos conflitos sociais quando descreveu o engenheiro de uma mina paralisada pela greve passeando a cavalo e distanciando-se do conflito, enquanto o proprietário e os operários se digladiavam. Para Zola o conflito de classes central no capitalismo não conduziria ao socialismo mas à aniquilação de ambos os contendores e, com eles, da civilização urbana. E a nova sociedade resultaria da conjugação da ciência e da tradição rural. Na época, sobretudo em França, o modelo do cientista era o médico-biólogo, e é este o significado do termo da série dos Rougon-Macquart, com a ida do dr. Pascal para o campo. Uma cidade corroída e que se autodestrói e uma ciência que se liga ao mundo rural, quere-se uma melhor antecipação do ideal ecológico?

Geralmente as pessoas lêem, quando lêem, os dois ou três romances mais conhecidos de Zola e com isto ficam com uma falsa noção acerca das ideias do autor. Se conhecessem na totalidade os vinte volumes da série dos Rougon-Macquart, e por ordem, como Zola pretendia, veriam que para ele tanto os burgueses como o operariado eram duas forças sociais nefastas, condenadas a destruírem-se reciprocamente e arrastando consigo o principal elemento nocivo, a Cidade. Os gestores praticamente não aparecem na obra, era cedo demais para isso, mas Zola intuiu acertadamente o seu papel nos conflitos sociais quando descreveu o engenheiro de uma mina paralisada pela greve passeando a cavalo e distanciando-se do conflito, enquanto o proprietário e os operários se digladiavam. Para Zola o conflito de classes central no capitalismo não conduziria ao socialismo mas à aniquilação de ambos os contendores e, com eles, da civilização urbana. E a nova sociedade resultaria da conjugação da ciência e da tradição rural. Na época, sobretudo em França, o modelo do cientista era o médico-biólogo, e é este o significado do termo da série dos Rougon-Macquart, com a ida do dr. Pascal para o campo. Uma cidade corroída e que se autodestrói e uma ciência que se liga ao mundo rural, quere-se uma melhor antecipação do ideal ecológico?

Poder-se-ia dizer que a lição dos Rougon-Macquart abriu o caminho à ecologia contemporânea, com a condição de sabermos que os ecologistas leram Zola. Mas duvido muito de que o tivessem feito. Assim, aquela obra serve para indicar algo não menos importante, que as necessidades sociais e ideológicas imperam para além da consciência individual e que quando uma filiação directa não existe as coisas são criadas de novo.

3.

Neste caso foram criadas de novo duas vezes, porque a ligação da ecologia à agricultura foi pensada por Rudolf Steiner em 1924, quando lançou a ideia da agricultura biodinâmica. Steiner é conhecido como fundador da antroposofia, e Peter Staudenmaier, autor de um excelente capítulo acerca da génese comum da ecologia e do nacional-socialismo germânico, descreveu noutro artigo a ligação da antroposofia com os meios místicos e teosóficos mais delirantes. Steiner transpusera a hierarquia mística de progressão espiritual para uma hierarquia biológica de sucessão de raças, em que o lugar mais recente, e portanto o lugar superior, caberia à raça ariana, cujo componente mais perfeito seria o nórdico-germânico. A fusão de uma hierarquia espiritual com uma hierarquia racial colocava a antroposofia no mesmo campo ideológico em que o racismo hitleriano se desenvolveu, e foi neste ambiente que Steiner formulou a teoria da agricultura biodinâmica, inspirada pela noção de que a terra seria um organismo e pela sua pretensão de conhecer as forças cósmicas invisíveis que exerceriam efeito sobre o solo e a flora.

Rudolf Steiner morreu em 1925 e pouco depois essa forma de agricultura começou a ser promovida por Walther Darré. Staudenmaier procedeu a uma história detalhada das relações entre a antroposofia e o nacional-socialismo de 1933 em diante. Basta-me aqui destacar que, nomeado em 1930 conselheiro de Hitler para as questões agrárias, desde Junho de 1933 até 1942 Walther Darré encarregou-se do Ministério dos Abastecimentos e da Agricultura, além de ser Führer dos Camponeses do Reich e de chefiar o Departamento Central de Raça e Colonização dos SS desde o final de 1931 até 1938, com a patente de Obergruppenführer, o segundo mais alto escalão dos SS. Como o Passa Palavra abordou a questão com algum detalhe no artigo «MST S.A. (3ª parte)», limito-me aqui a recordar que Walther Darré, para contornar a desconfiança ou mesmo hostilidade que alguns sectores do nacional-socialismo sentiam perante a antroposofia de Steiner, procedeu a uma mudança de palavras e a agricultura biodinâmica passou a denominar-se agricultura orgânica, ficando convertida na principal doutrina agrícola do Terceiro Reich. O ministro Darré esforçou-se por refrear o desenvolvimento do capitalismo nos campos e a industrialização da agricultura, e fê-lo com enormes custos, pois entre 1934 e 1939, enquanto os orçamentos ministeriais do Reich aumentaram em média cerca de 170%, o Ministério da Agricultura viu o seu orçamento crescer cerca de 620%, ultrapassado apenas pelos ministérios dedicados à preparação militar e à repressão. Mesmo depois de começada a guerra, só três ministérios dispuseram de um orçamento superior ao do Ministério da Agricultura.

Rudolf Steiner morreu em 1925 e pouco depois essa forma de agricultura começou a ser promovida por Walther Darré. Staudenmaier procedeu a uma história detalhada das relações entre a antroposofia e o nacional-socialismo de 1933 em diante. Basta-me aqui destacar que, nomeado em 1930 conselheiro de Hitler para as questões agrárias, desde Junho de 1933 até 1942 Walther Darré encarregou-se do Ministério dos Abastecimentos e da Agricultura, além de ser Führer dos Camponeses do Reich e de chefiar o Departamento Central de Raça e Colonização dos SS desde o final de 1931 até 1938, com a patente de Obergruppenführer, o segundo mais alto escalão dos SS. Como o Passa Palavra abordou a questão com algum detalhe no artigo «MST S.A. (3ª parte)», limito-me aqui a recordar que Walther Darré, para contornar a desconfiança ou mesmo hostilidade que alguns sectores do nacional-socialismo sentiam perante a antroposofia de Steiner, procedeu a uma mudança de palavras e a agricultura biodinâmica passou a denominar-se agricultura orgânica, ficando convertida na principal doutrina agrícola do Terceiro Reich. O ministro Darré esforçou-se por refrear o desenvolvimento do capitalismo nos campos e a industrialização da agricultura, e fê-lo com enormes custos, pois entre 1934 e 1939, enquanto os orçamentos ministeriais do Reich aumentaram em média cerca de 170%, o Ministério da Agricultura viu o seu orçamento crescer cerca de 620%, ultrapassado apenas pelos ministérios dedicados à preparação militar e à repressão. Mesmo depois de começada a guerra, só três ministérios dispuseram de um orçamento superior ao do Ministério da Agricultura.

Por isto mesmo, com a derrota do Reich na guerra a agricultura orgânica foi atingida pela ignomínia que cobriu todas as iniciativas fomentadas pelos nacionais-socialistas, e o facto de Darré e os antroposofistas terem continuado a promovê-la na década de 1950 não contribuiu para a inocentar. Só muito lentamente ela conseguiu renascer. Quando, no Brasil, o coordenador de Políticas Públicas da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia e membro da Articulação Nacional de Agroecologia afirma que «a agroecologia deve ter cerca de 40 anos» (veja aqui), entendemos que genealogia ele se esforça por ocultar.

Com efeito, na década de 1970, com a dissolução das esperanças socialistas e obreiristas da década anterior, surgiu nos países anglo-saxónicos uma audiência de esquerda para as teses agroecologistas que até então haviam sido conotadas com a extrema-direita. Quem estiver interessado pela obscura — e, no entanto, perfeitamente documentada — história da agroecologia, especialmente no Reino Unido e na Alemanha, e pela sua rede de filiações deve ler um brilhante ensaio de William Walter Kay. «A vaga de activismo estudantil britânica do final da década de 1960 não tinha um componente ambientalista», escreveu Kay. «Os activistas estudantis tendiam a ser esquerdistas e anarquistas que faziam parte de coligações antinucleares e contra a guerra. Passada uma década, muitos destes contestatários seriam activistas do ambientalismo». E Kay acrescentou que este ambientalismo britânico desenvolveu ainda subcorrentes de feminismo excludente e de nacionalismo céltico. Ora, esta última observação recorda-me o que ao mesmo tempo eu vi passar-se em França, onde na década de 1970 os jovens maoístas descobriram uma vocação regionalista, e em apoio ao autonomismo bretão e occitano se uniram aos velhos fascistas que haviam defendido a independência dessas regiões numa Europa hegemonizada pelo Reich. Pelo menos ganhámos com esta ressurreição a insuperável pureza dos cantos bretões de Jean-François Quémener, dito Yann Fañch Kemener (por exemplo aqui ou aqui). Alguma coisa se salva. Foi esta a génese conturbada do multiculturalismo, de que a ecologia faz parte.

E assim recomeçou a difundir-se a agroecologia, versão modernizada da fixação do dr. Pascal na aldeia, no meio de um confronto entre a tendência expansionista da civilização urbana e da sociedade industrial, promotora da industrialização das fainas rurais, e o esforço de resistência da agricultura familiar pré-capitalista e antiurbana. Sem esta resistência a agroecologia não teria conseguido uma base social. Mas, se a agroecologia toma como referência técnicas arcaicas, por outro lado pretende usar a ciência para introduzir inovações nessas técnicas. Nesta perspectiva, a antecipação figurada pelo dr. Pascal é perfeita, excepto num aspecto. É que, enquanto o dr. Pascal foi viver para a aldeia, onde é certo que instalou um chuveiro, os agroecologistas preferem o conforto dos departamentos universitários nas cidades, que além de tudo lhes rendem os financiamentos sem os quais a sua actividade ficaria condenada ao insucesso.

4.

Hoje, com a hegemonia obtida pelo multiculturalismo no meio académico, no jornalismo e no meio político considerado de esquerda, é praticamente unânime a crítica à noção de progresso. Em grande parte dos casos, porém, é uma crítica equivocada, porque supõe que o progresso implique obrigatoriamente uma evolução linear e uma teleologia. Ora, o estruturalismo permite pôr em causa tanto a noção de linearidade de evolução como a noção de teleologia sem para isso prescindir da noção de progresso.

A evolução nunca pode ser linear numa história concebida como luta social, que implica percursos sinuosos, não linhas direitas mas espirais. Fala-se em vitórias e derrotas, mas as derrotas são sempre derrotas de uma certa maneira, e essa maneira condiciona por seu turno a forma da vitória. Consoante a maneira como formos derrotados, assim os vencedores ficarão numa ou noutra situação. Se conseguirmos escolher os termos da nossa derrota poderemos impor aos outros os limites da sua vitória, e é por isto que não se trata de vaivéns num plano único, mas de espirais.

A evolução nunca pode ser linear numa história concebida como luta social, que implica percursos sinuosos, não linhas direitas mas espirais. Fala-se em vitórias e derrotas, mas as derrotas são sempre derrotas de uma certa maneira, e essa maneira condiciona por seu turno a forma da vitória. Consoante a maneira como formos derrotados, assim os vencedores ficarão numa ou noutra situação. Se conseguirmos escolher os termos da nossa derrota poderemos impor aos outros os limites da sua vitória, e é por isto que não se trata de vaivéns num plano único, mas de espirais.

Por outro lado, a noção de progresso está muito longe de ser necessariamente teleológica, não sendo obrigatório supor que se progrida num sentido único e para um alvo exacto. Trata-se de definir leis de tendência, que apontam para direcções gerais na evolução, mas podendo realizar-se por uma infinidade de caminhos concretos.

Aliás, esta discussão deve antes de mais travar-se no plano prático e só acessoriamente consiste num debate metodológico. Ora, um dos aspectos curiosos das teses agroecológicas é a separação que insistem em operar entre o campo e as cidades, considerando que apenas uma falsa noção de progresso leva a considerar como inelutável a industrialização da agricultura. Na fase actual do capitalismo, porém, a expansão da cidade sobre o campo e da indústria sobre a agricultura já não é sequer uma tendência, é uma realidade definitiva. Em primeiro lugar, porque o êxodo da população rural em direcção às cidades faz com que uma grande parte das famílias camponesas esteja na dependência, pelo menos parcial, dos seus membros urbanos. Em segundo lugar, porque foi industrializada a produção agrícola mais dinâmica, organizada em empresas capitalistas que obedecem ao modelo das empresas industriais e de serviços. Em terceiro lugar, porque os assalariados destas explorações agrícolas industrializadas se assemelham mais a operários do que a camponeses. E, em quarto lugar, porque a aquisição de máquinas pela agricultura familiar, nos países onde ocorre, reforça a inclusão do mundo rural na sociedade industrial.

Nestas condições, a agropecuária familiar foi inteiramente subsumida pelo modo de produção capitalista. Convém recordar que o marxismo estruturalista francês e italiano de há umas décadas atrás remodelou e ampliou o conceito de formação económico-social, dando-lhe a acepção de uma estrutura que articula mais de um modo de produção, mas ocupando um deles o lugar determinante e ditando aos outros funções acessórias. Enquanto o multiculturalismo parte do pressuposto de que tudo se equivale, o estruturalismo hierarquiza as sociedades mediante a análise integrada dos processos económicos. A subordinação dos regimes económicos arcaicos a um modo de produção dominante faz com que uma formação económico-social possa funcionar como uma economia e uma sociedade unificadas. É o que sucede hoje com a subordinação da agricultura familiar ao modo de produção capitalista.

5.

É inegável que em certas regiões de diversos países tem ocorrido uma resistência de culturas e sistemas económicos pré-capitalistas e extra-urbanos. Todavia, nas formações económico-sociais em que o capitalismo é determinante — e é esta hoje a situação em todo o mundo — os modos de produção arcaicos cumprem o papel de fomentar a extorsão de mais-valia absoluta, e quanto mais arcaicos forem e menos produtivas as suas técnicas, maior será essa contribuição para a mais-valia absoluta. É nesta perspectiva que deve avaliar-se a celebrada capacidade de resistência de tais culturas. Para ser um sujeito histórico não basta ser uma vítima do progresso, senão haveria hoje uma multidão infindável deles. É indispensável constituir um organismo social próprio e com capacidade autónoma de desenvolvimento, e isto só a classe trabalhadora tem condições de assegurar. As formas campestres e primitivas defendidas pelo multiculturalismo de esquerda não constituem ilhas sociais que permitam, a partir daí, enfrentar o capitalismo. Pelo contrário, os resquícios do pré-capitalismo estão inseridos no modo de produção dominante, onde desempenham uma função auxiliar, mas eventualmente importante, de reforço das formas mais degradadas de exploração.

A luta dos trabalhadores contra os patrões de uma empresa, se por um lado pressiona ao aumento da produtividade e, por aí, contribui para o desenvolvimento da mais-valia relativa e do próprio capitalismo, em sentido oposto contribui para reforçar elos de solidariedade entre os trabalhadores, antagónicos da hierarquização vigente no âmbito da produção capitalista. Aquelas relações de novo tipo, solidárias e igualitárias, tecidas na luta, constituem a base real possível de uma sociedade nova. Ora, não se encontra este vigor nos resquícios históricos em decomposição, desertados pelas novas gerações, que não estão dispostas a viver na miséria para sustentar a ideologia alheia. Sucede por vezes que estes resíduos sociais arcaicos sejam mantidos artificialmente graças a financiamentos variados, a ponto de os seus membros chegarem a mascarar-se com imitações de adereços tradicionais para aparecer em manifestações públicas ou em vídeos de propaganda, tal como os índigenas de certas aldeias despem a roupa comum e se vestem de fantasia quando está prevista a chegada de um grupo de turistas. Aliás, a fronteira é muito ténue entre a meia-farsa e a farsa completa, e o multiculturalismo não se limita a restaurar e promover ruínas sociais. Em alguns casos inventa de cima a baixo pseudo-identidades, para somá-las ao saco sem fundo dos sujeitos históricos, convertendo assim a pesquisa antropológica numa construção de cenários.

A luta dos trabalhadores contra os patrões de uma empresa, se por um lado pressiona ao aumento da produtividade e, por aí, contribui para o desenvolvimento da mais-valia relativa e do próprio capitalismo, em sentido oposto contribui para reforçar elos de solidariedade entre os trabalhadores, antagónicos da hierarquização vigente no âmbito da produção capitalista. Aquelas relações de novo tipo, solidárias e igualitárias, tecidas na luta, constituem a base real possível de uma sociedade nova. Ora, não se encontra este vigor nos resquícios históricos em decomposição, desertados pelas novas gerações, que não estão dispostas a viver na miséria para sustentar a ideologia alheia. Sucede por vezes que estes resíduos sociais arcaicos sejam mantidos artificialmente graças a financiamentos variados, a ponto de os seus membros chegarem a mascarar-se com imitações de adereços tradicionais para aparecer em manifestações públicas ou em vídeos de propaganda, tal como os índigenas de certas aldeias despem a roupa comum e se vestem de fantasia quando está prevista a chegada de um grupo de turistas. Aliás, a fronteira é muito ténue entre a meia-farsa e a farsa completa, e o multiculturalismo não se limita a restaurar e promover ruínas sociais. Em alguns casos inventa de cima a baixo pseudo-identidades, para somá-las ao saco sem fundo dos sujeitos históricos, convertendo assim a pesquisa antropológica numa construção de cenários.

Para os defensores do multiculturalismo no meio universitário — e os movimentos sociais ligados a resquícios históricos contam entre eles com um número sempre renovado de apoiantes — não se trata de um erro de perspectiva. A defesa desta componente de mais-valia absoluta corresponde nas universidades a interesses egoístas imediatos, na medida em que se procura conservar objectos de estudo tal como se alimentam cobaias num laboratório. É curioso observar o empenho com que departamentos académicos e os seus associados nos movimentos sociais pretendem manter a linguagem, o modo de vida e as tradições de comunidades arcaicas, das quais sobra apenas um lastimável arremedo, enquanto os jovens dessas comunidades desejam emigrar e abandonar um meio que só representa a miséria e falar a língua que lhes permita inserir-se no mercado geral de trabalho.

Estes casos mostram como a aculturação é a resposta dos trabalhadores ao multiculturalismo dos doutores. Transposta a questão para um plano político, trata-se, num lado, do processo de formação de uma cultura de classe comum e, no lado oposto, da tentativa de obstrução desse desenvolvimento de uma consciência de classe.

6.

Entretanto, o multiculturalismo promoveu no plano do léxico o politicamente correcto, um sistema de substituições que disfarça a realidade por detrás de uma cortina de palavras. Esta propensão do multiculturalismo a montar encenações e, muito mais grave do que isso, a acreditar nas encenações que monta avalia-se pela ressurreição das hortas urbanas.

Até há algumas décadas atrás, nos centros industriais mais pobres, era comum as famílias operárias cultivarem pedaços de terreno, tanto nas periferias como em espaços vagos no interior das cidades, que lhes assegurassem um complemento da alimentação. Estas hortas contribuíam para o agravamento da exploração, porque uma parte da reprodução da força de trabalho, que deveria ser da responsabilidade dos patrões, ficava a cargo dos trabalhadores, o que pressionava à manutenção dos salários num nível inferior ao das necessidades consideradas básicas. Os trabalhadores estavam assim a impulsionar a mais-valia absoluta. Salazar, que foi um mestre exímio nas artes de manter o povo a meia porção, estimulou o cultivo de hortas urbanas, que para ele, além de serem uma das engrenagens do mecanismo de exploração, tinham a vantagem de se integrar no lirismo rural que tanto apreciava. Mas o desenvolvimento do capitalismo e as pressões da mais-valia relativa, em Portugal como nos outros países industrializados, sepultaram as hortas sob os alicerces de novos prédios.

Nos últimos anos as hortas urbanas ressurgiram e parecem ser o indispensável ornamento do que agora se chama esquerda, já não com uma função alimentar mas estritamente ideológica, num duplo sentido. Por um lado, no centro das cidades onde são plantadas, por vezes mesmo, em manifestações efémeras, no meio de praças públicas, as hortas apresentam-se como um manifesto antiurbano, uma declaração de hostilidade às cidades e à sociedade industrial. Por outro lado, as hortas cumprem uma função ritual, mágica ou religiosa, elas são uma hierofania nesse misticismo da natureza em que a ecologia tão facilmente se converte. Nesta dupla acepção, as hortas não representam nenhuma penetração da sociedade rural no interior da sociedade urbana. Paradoxalmente, elas representam a forma como a civilização urbana considera o mundo rural.

Nos últimos anos as hortas urbanas ressurgiram e parecem ser o indispensável ornamento do que agora se chama esquerda, já não com uma função alimentar mas estritamente ideológica, num duplo sentido. Por um lado, no centro das cidades onde são plantadas, por vezes mesmo, em manifestações efémeras, no meio de praças públicas, as hortas apresentam-se como um manifesto antiurbano, uma declaração de hostilidade às cidades e à sociedade industrial. Por outro lado, as hortas cumprem uma função ritual, mágica ou religiosa, elas são uma hierofania nesse misticismo da natureza em que a ecologia tão facilmente se converte. Nesta dupla acepção, as hortas não representam nenhuma penetração da sociedade rural no interior da sociedade urbana. Paradoxalmente, elas representam a forma como a civilização urbana considera o mundo rural.

Convém aqui recordar que na história da pintura ocidental só com o desenvolvimento dos centros urbanos é que a paisagem se desprendeu do fundo dos quadros e se tornou um objecto pictórico próprio. Na sequência deste processo, algumas das grandes remodelações estéticas do primeiro modernismo tiveram como objecto formal o campo, como no caso dos impressionistas, um campo que muitas vezes era só os arredores de Paris. Assim, defino a paisagem como o campo visto pelos olhos dos habitantes da cidade. Depois, com o futurismo e o dadaísmo, o neoplasticismo e o construtivismo e, mais cabalmente, com a lição dada pelos artistas norte-americanos a partir da década de 1950, a paisagem rural desapareceu enquanto evocação mítica e a arte passou a assumir plenamente o mundo em que vivemos, urbano e industrial. A mitificação estética do campo recomeçou a partir da década de 1980 e de então em diante uma vertente muito considerável do conceptualismo — que hoje adquiriu nas artes plásticas o mesmo grau de hegemonia conseguido pela ecologia na sociedade em geral — é ruralizante e ecologista, e nada me dá mais vontade de rir do que ver essas instalações de terra, pedras e pauzinhos expostas, não no campo, mas nas galerias e museus das grandes cidades. A paisagem ressurgiu, e embora seja uma paisagem de novo tipo, ela continua a representar o campo através da visão dos habitantes da cidade. A nova vaga de hortas urbanas faz parte deste contexto.

7.

A esquerda radical retomou em certas épocas o dilema de Engels, socialismo ou barbárie, anunciando que se o capitalismo, ou aquele capitalismo, não fosse destruído, a curto prazo se instauraria a barbárie. Tratou-se durante a primeira guerra mundial de uma lúcida constatação dos efeitos do militarismo e de uma antevisão do fascimo. Depois da segunda guerra mundial este lema serviu os temores de que estivesse iminente um terceiro conflito, e eram poucos então, na extrema-esquerda, os que pensavam que a guerra na Coreia não se generalizaria a todo o mundo.

Hoje, porém, os ecologistas e os multiculturalistas que compõem a maior parte do que ainda se chama esquerda parece terem adoptado o lema socialismo e barbárie. A mudança de duas letras muda tudo. Desejar uma construção do socialismo com base na negação da civilização urbana e da sociedade industrial é desejar a barbárie, e não vejo por que hei-de defender uma barbárie com o pretexto de que ela é colectiva.

Em artigos anteriores e em comentários tenho indicado que seria oportuno os defensores da ecologia mais avessos à civilização urbana estudarem a ruralização geral da sociedade operada pelo regime dos Khmers Vermelhos, no Cambodja, na segunda metade da década de 1970. Os meus apelos ficaram sem efeito, talvez porque os ecologistas desconfiem, e com razão, que um tal estudo lhes revele aquilo que preferem ignorar. Aliás, é estranho que, pelo menos na América Latina, os ecologistas não tenham descoberto um seu precursor em Francia, o ditador do Paraguai, El Supremo. Mas o Paraguai da primeira metade do século XIX não era uma sociedade verdadeiramente capitalista e Francia tinha uma base lógica para considerar que no seu país a utopia de Rousseau poderia ser imediatamente aplicável. Não se tratava de desurbanizar e desindustrializar, mas de não urbanizar nem industrializar. Pelo contrário, a aplicação dessa utopia ao Cambodja dos Khmers Vermelhos implicou como primeira medida o esvaziamento obrigatório das cidades, logo em 17 de Abril de 1975, no próprio dia em que se apoderaram da capital.

Noutros países os camponeses constituíram a base social da guerrilha e a base inicial da tomada do poder por partidos decididos a encetar um programa de modernização e de industrialização, mas no caso do Cambodja os Khmers Vermelhos procederam à súbita destruição das condições sociais e económicas que permitiriam industrializar. De um dia para o outro foi dissolvida a população urbana, incluindo a totalidade do operariado, foram fechadas as universidades e escolas e mortos muitos professores e 80% a 90% dos artistas profissionais, e foram dispersados no campo entre dois e três milhões de citadinos, convertendo-se em trabalhadores agrícolas toda a população, excepto os quadros dirigentes. Note-se que ao mesmo tempo a agricultura familiar ficou destruída, porque a família foi posta em causa enquanto unidade social e tomaram-se medidas para dissolvê-la. A ruralização extensiva baseou-se numa modalidade de esclavagismo de Estado. O país ficou transformado num arrozal quadriculado de diques e valas de água, e o arroz e a água eram oficialmente os dois pés deste projecto de ruralização. Aliás, talvez se tratasse de um tripé, porque previa-se a utilização maciça da urina como fertilizante, e os governantes queixavam-se de só estarem a ser recolhidos 30% da urina, além de se estar a desperdiçar também a urina das vacas e dos búfalos. Eis uma interessante lição para os inimigos dos chamados adubos químicos. Os custos humanos e, se estes não bastarem, os custos económicos são hoje bem conhecidos. Entre 1,5 e 2 milhões de mortos numa população de cerca de 7 milhões, um holocausto devido à deslocação populacional, à repressão política, ao genocídio das minorias étnicas e à inanição e doença provocadas pela crise instaurada na agricultura. Foi esta a face real da utopia rousseauniana.

Noutros países os camponeses constituíram a base social da guerrilha e a base inicial da tomada do poder por partidos decididos a encetar um programa de modernização e de industrialização, mas no caso do Cambodja os Khmers Vermelhos procederam à súbita destruição das condições sociais e económicas que permitiriam industrializar. De um dia para o outro foi dissolvida a população urbana, incluindo a totalidade do operariado, foram fechadas as universidades e escolas e mortos muitos professores e 80% a 90% dos artistas profissionais, e foram dispersados no campo entre dois e três milhões de citadinos, convertendo-se em trabalhadores agrícolas toda a população, excepto os quadros dirigentes. Note-se que ao mesmo tempo a agricultura familiar ficou destruída, porque a família foi posta em causa enquanto unidade social e tomaram-se medidas para dissolvê-la. A ruralização extensiva baseou-se numa modalidade de esclavagismo de Estado. O país ficou transformado num arrozal quadriculado de diques e valas de água, e o arroz e a água eram oficialmente os dois pés deste projecto de ruralização. Aliás, talvez se tratasse de um tripé, porque previa-se a utilização maciça da urina como fertilizante, e os governantes queixavam-se de só estarem a ser recolhidos 30% da urina, além de se estar a desperdiçar também a urina das vacas e dos búfalos. Eis uma interessante lição para os inimigos dos chamados adubos químicos. Os custos humanos e, se estes não bastarem, os custos económicos são hoje bem conhecidos. Entre 1,5 e 2 milhões de mortos numa população de cerca de 7 milhões, um holocausto devido à deslocação populacional, à repressão política, ao genocídio das minorias étnicas e à inanição e doença provocadas pela crise instaurada na agricultura. Foi esta a face real da utopia rousseauniana.

Não importa aqui saber se a elite dos Khmers Vermelhos tinha ou não lido Rousseau quando estudara em Paris, porque as ideologias difundem-se por numerosos meios e em planos muito variados. O que me interessa é chamar a atenção para o carácter rousseauniano do programa dos Khmers Vermelhos, como fizeram alguns autores. Por seu lado, outro especialista sustentou que Esparta é a única analogia histórica que se encontra para o regime dos Khmers Vermelhos, mas ainda aqui deparamos com Rousseau, já que ele propusera Esparta como modelo.

Também a ecologia, embora mais indirecta do que directamente, deve muito aos idílios de Rousseau, e é oportuno lembrar que igualmente noutros casos as suas consequências foram bem menos idílicas do que pareceria nos escritos. Quando um estudioso do fascismo mencionou «o nacionalismo orgânico de Rousseau, para quem a nação, constituída pelos mortos, pelos vivos e por todos aqueles que estavam ainda por nascer, obedecia idealmente a uma vontade geral que podia ser melhor definida como uma revelação de carácter especial», ele forneceu uma pista de análise que nos permite estabelecer uma linha de filiação entre um dos nomes mais ilustres do liberalismo burguês e algumas das mais tenebrosas modalidades do fascismo. Aliás, essa pista já havia sido indicada antes e, pondo o seu espírito cáustico ao serviço de um rigoroso dom de síntese, Bertrand Russell não receou escrever que «Hitler é um resultado de Rousseau», exactamente a mesma tese que Victor Klemperer — que além de nos ter deixado o registo da vida de um judeu no Terceiro Reich era um estudioso da cultura francesa — consignou no seu diário: «O desmascaramento póstumo de Rousseau chama-se Hitler». Para que tudo isto não faça pensar, é necessário não querer pensar.

É no espelho de Pol Pot que devemos mirar a figura de um socialismo acompanhado pela barbárie, destruidor da civilização urbana e da sociedade industrial.

Referências

A primeira citação de Balzac encontra-se em Louis Lambert, em La Comédie humaine (ed. org. por Pierre-Georges Castex), 12 vols., Bibliothèque de la Pléiade, Paris: Gallimard, 1976-1981, vol. XI, pág. 691 e a segunda citação em Séraphîta, em op. cit., vol. XI, pág. 821. O artigo de Lucien Febvre é: «Travail: Évolution d’un Mot et d’une Idée», Journal de Psychologie Normale et Pathologique, vol. 41, nº 1, 1948. A obra de Émile Benveniste é: Le Vocabulaire des Institutions Indo-Européennes, 2 vols., Paris: Minuit, 1969. O capítulo de Staudenmaier sobre a génese comum da ecologia e do nazismo encontra-se em Janet Biehl e Peter Staudenmaier, Ecofascism. Lessons from the German Experience, Edimburgo e San Francisco: AK Press, 1995. Quanto ao carácter rousseauniano do programa dos Khmers Vermelhos ver Michael Charles Rakower, «The Khmer Rouge: An Analysis of One of the World’s Most Brutal Regimes», em Ross A. Fisher, John Norton Moore e Robert F. Turner (orgs.), To Oppose Any Foe: The Legacy of U.S. Intervention in Vietnam, Durham NC: Carolina Academic Press, 2006, pág. 215 e n. 53. A analogia entre o regime dos Khmers Vermelhos e Esparta foi proposta por Ben Kiernan, «External and Indigenous Sources of Khmer Rouge Ideology», em Sophie Quinn-Judge e Odd Arne Westad (orgs.), The Third Indochina War: Conflict between China, Vietnam and Cambodia, 1972-79, Londres: Routledge, 2006. A passagem sobre o «nacionalismo orgânico de Rousseau» encontra-se em Eugen Weber, Varieties of Fascism. Doctrines of Revolution in the Twentieth Century, Princeton: D. van Nostrand, 1964, pág. 7. A frase de Bertrand Russell acerca das relações entre as ideias de Hitler e as de Rousseau encontra-se na sua obra History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day, Londres: The Folio Society, 2004, pág. 654, estando esta tese exposta nas págs. 654-669. A frase do diário de Victor Klemperer, referente ao dia 19 de Julho de 1937, encontra-se na edição do seu diário por Martin Chalmers, I Shall Bear Witness. The Diaries of Victor Klemperer, 1933-1941, Londres: The Folio Society, 2006, pág. 268. Ainda acerca de Rousseau como inspirador do Terceiro Reich devem ver-se as págs. 209 e 468.

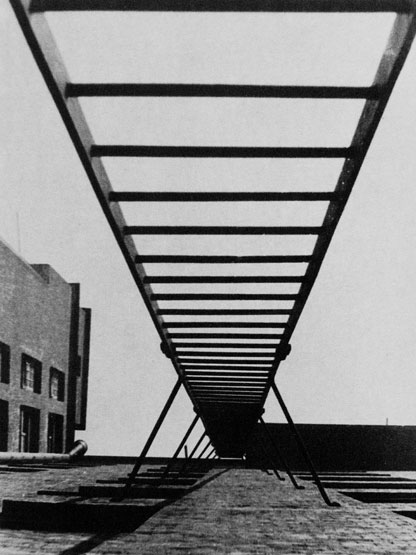

Este artigo é ilustrado, de cima para baixo, com fotografias de Louis Stettner, duas de Aleksandr Rodtchenko, Man Ray, André Kertész, James Casebere e Robert Polidori.

A série Post-scriptum: contra a ecologia é formada pelos seguintes artigos:

1) a raiz de um debate

2) o lugar-comum dos nossos dias

3) a hostilidade à civilização urbana

4) a agroecologia e a mais-valia absoluta

5) Georgescu-Roegen e o decrescimento económico

6) Malthus, teórico do crescimento económico

7) «Os Limites do Crescimento» ou crescimento sem limites?

8) oportunidades de investimento e agravamento da exploração

Embora saber que a gênese da ecologia e da agroecologia esteja ligada a visões de mundo fascistas seja importante e útil na análise do atual pensamento ecológico, agroecológico e afins, acredito que não se possa simplesmente ignorá-lo apenas por essas origens mais do que duvidosas.

Que muitos adeptos dessa corrente possam efetivamente resvalar para o fascismo, mesmo dizendo-se de esquerda, não duvido, e já pude mesmo comprovar a ambiguidade discursiva de certos ativistas que se declaravam de esquerda mas que deixavam escapar, aqui e ali, noções fascistas (como por exemplo, sendo fervorosos adeptos do MST, dar a entender que os militantes do Sul possuiriam alguma característica ontológica que os tornava mais combativos do que os militantes do Nordeste; isso é racismo fascista puro, regionalismo puro)

Mas no nível individual, desvios como esse são sempre possíveis e passíveis de correção à medida que o indivíduo interage com o grupo e apara arestas como essa.

Entretanto, no nível coletivo, por exemplo, na Ciência, desconsiderar todo e qualquer estudo na disciplina da Ecologia apenas porque na origem ela foi abraçada pelo pensamento fascista, talvez seja imprudente demais – por mais que a Ciência seja uma expressão ideológica do capitalismo, isso não invalida certos resultados oriundos da dedicação de certos cientistas, e revalidados por pares. É uma rede extensa demais para ser vítima de um engano. Parece, antes de mais nada, inverossímil.

Mas como disse, isso não quer dizer que se deva desconsiderar essa gênese a partir do fascismo, e que essa informação não deva servir como elemento de análise de discursos atuais.

O cerne da crítica de JB, creio, é este:

“É inegável que em certas regiões de diversos países tem ocorrido uma resistência de culturas e sistemas económicos pré-capitalistas e extra-urbanos. Todavia, nas formações económico-sociais em que o capitalismo é determinante — e é esta hoje a situação em todo o mundo — os modos de produção arcaicos cumprem o papel de fomentar a extorsão de mais-valia absoluta, e quanto mais arcaicos forem e menos produtivas as suas técnicas, maior será essa contribuição para a mais-valia absoluta. É nesta perspectiva que deve avaliar-se a celebrada capacidade de resistência de tais culturas. Para ser um sujeito histórico não basta ser uma vítima do progresso, senão haveria hoje uma multidão infindável deles. É indispensável constituir um organismo social próprio e com capacidade autónoma de desenvolvimento, e isto só a classe trabalhadora tem condições de assegurar. As formas campestres e primitivas defendidas pelo multiculturalismo de esquerda não constituem ilhas sociais que permitam, a partir daí, enfrentar o capitalismo. Pelo contrário, os resquícios do pré-capitalismo estão inseridos no modo de produção dominante, onde desempenham uma função auxiliar, mas eventualmente importante, de reforço das formas mais degradadas de exploração.”

Não posso deixar de referir um exemplo atual e concreto em que essa resistência de culturas e sistemas pré-capitalistas aparece inserido na disputa capitalista pelos recursos em África: o programa ProSavana, em que o Brasil, num acordo tripartite de cooperação internacional de desenvolvimento juntamente com o Japão e Moçambique, pretende implantar um arcabouço tecnico modernizante ao Norte de Moçambique e compartilhar o modelo agrícola brasileiro com esse país africano. Supostamente voltado para o combate à fome e à dependência alimentar desse país pobre africano, o programa propõe-se também implementar uma agricultura moderna e comercial de exportação.

Entretanto, o mais interessante aqui é analisar as fortes disputas que surgem.

Ativistas moçambicanos têm feito bastante barulho contra o programa utilizando-se exatamente desse discurso a que se refere JB, no que são apoiados por congêneres brasileiros e de outras nacionalidades.

O mais curioso é que, em paralelo ao programa brasileiro, os países do G8 também conduzem outro programa, com os mesmos objetivos.

Mas não se lê ou ouve uma crítica vinda de Moçambique – ou a respeito de Moçambique – quanto a esse programa.

Ou seja, muitas vezes, um discurso de resistência nos moldes a que JB se refere, é conveniente como forma de eliminar concorrentes (No caso, o G8 contra o Brasil)

E nenhuma dessas críticas se detém na análise do modelo capitalista que, afinal, é o que deveria estar em questão.

Gustavo,

Para deixar mais clara a minha posição, algumas anotações:

1) É certo que o facto de a ecologia e a agroecologia estarem ligadas, na sua génese, ao mesmo meio que gerou o fascismo germânico não é suficiente para as definir. Mas este facto deve ser tomado em conta e o que sobretudo deve ser tomado em conta é o esforço de ocultação que é feito. Para mim, a ocultação é ainda mais reveladora do que o próprio facto.

2) De maneira nenhuma eu me limito a criticar a agroecologia por ela estar na linhagem do fundador da antroposofia e do ministro da Agricultura do Terceiro Reich. Daqui a uma semana será publicado o próximo artigo desta série, cujo título é elucidativo e em que procuro analisar as funções económicas da agroecologia hoje.

3) A respeito de um exemplo que você deu, lembrei-me de que num comentário ao primeiro artigo desta série eu propus uma adivinha: «qual é o acampamento do MST que foi baptizado com o nome de um ministro do governo Collor de Mello? E porquê?». Para minha tristeza, ninguém respondeu a esta adivinha.

JB,

Em relação ao item 3, confesso que já não tinha entendido a charada quando a li no primeiro artigo, e menos ainda agora, no que ela possa relacionar-se com o ProSavana…

Gustavo,

Não é a respeito de Moçambique, é a respeito da seguinte passagem do seu comentário: «(como por exemplo, sendo fervorosos adeptos do MST, dar a entender que os militantes do Sul possuiriam alguma característica ontológica que os tornava mais combativos do que os militantes do Nordeste; isso é racismo fascista puro, regionalismo puro)».

Aliás, se ler o artigo de Staudenmaier para o qual eu forneço o link, talvez essa «característica ontológica» fique melhor explicada nos termos do Rudolf Steiner, que, pelos vistos, continuam a ser os da antroposofia hoje.

Algo nesse texto me fez lembrar quando na faculdade estudávamos História e Cultura Afro-Brasileira. Era um discussão na qual alguém disse que em várias comunidades quilombolas os jovens estão migrando para as cidades à procura de água encanada, energia elétrica, esgoto, cobertura telefônica, escola, empregos, cinema etc. O clima entre muitos estudantes ao saber disso foi de lamento: lamentaram que o capitalismo estivesse pervertendo a cabeça desses jovens e extinguindo uma cultura, e outros diziam até que uma “visão de mundo eurocêntrica” estivesse destruindo a visão de mundo dos quilombolas, a qual, segundo esses estudantes universitários, não dá a mínima pra esse conforto urbano/capitalista/europeu (“é que na cultura deles…”). Outros ainda defendiam que essas questões sanitárias deveriam ser transpostas pelo Estado aos quilombos, para que ninguém precisasse deixar essas comunidades. E outros, os que não viam mal e achavam até normal um jovem preferir uma vida mais agitada e confortável, ficaram calados com medo de alguma acusação de racismo. Ou seja, há quem defenda que essas novas gerações de quilombolas no século XXI deva aguentar a vida como se ainda fossem foragidos, em nome de uma “cultura de resistência negra”. Nisso, quem quiser um nível de vida confortável em algum espaço urbano, estaria matando a própria cultura, a memória de seus antepassados e, quem sabe, afirmando a superioridade da civilização branca.

Aposto que em breve vão nos propor tomar muito cuidado e se possível abandonar a cultura de esquerda e o bolchevismo, tendo em vista que o fascismo teve fortes correntes ligadas ao sindicalismo revolucionário e ao socialismo revolucionário.

Aos leitores.

A pedido de Ulisses, um comentador habitual deste site, chamamos a atenção para o fato de que o «Ulisses» acima é outro comentador. As posições de ambos são distintas.

Atenção, para não comer gato por lebre!

Há um pseudo Ulisses comentando.

Simulacro ou contrafação? Não vem ao caso.

A quem interessar & puder, trata-se de diferenciá-lo, se possível; ou expurgá-lo, se necessário…

Acampamento José Lutzenberger, em homenagem ao ecologista de mesmo nome, ex-ministro do Meio Ambiente do Governo Collor, caso ninguém tenha respondido ao João Bernardo ainda.

Ainda sobre o Lutzenberger, vale a pena ler seu verbete na Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/José_Lutzenberger

A frase seminal do ex-ministro, muito apropriada ao debate proposto por esta série, talvez seja esta: “Capitalismo e comunismo são, na verdade, duas seitas da mesma coisa, que é o industrialismo”.

Pseudo? Expurgar-me? Cesse de ser paranóico: Ulisses é um nome razoavelmente comum e tanto eu como você podemos tê-lo. Que piá doido…

Se for o caso posso passar a assinar Ulisses II, Vossa Majestade. Pra não pagar o “copyleft” do apelido.

“Verum index sui et falsi.” Spinoza

Procurando outra coisa num artigo meu publicado há mais de trinta anos, deparo com esta passagem: «Em setembro de 1936, o grupo anarquista catalão Reclus publica no jornal Tierra y Libertad uma proposta: eliminar metade de Barcelona, sendo a população correspondente absorvida pelo campo. Acabar com a compra de alimentos ao estrangeiro. Temos aqui, quarenta anos antes, o programa de Pol Pot» (João Bernardo, «O dinheiro: da reificação das relações sociais até o fetichismo do dinheiro», Revista de Economia Política, vol. III, nº 1, Janeiro-Março de 1983 http://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Bernardo,%20Jo%C3%A3o/o%20dinheiro.pdf Não duvido que muitos anarquistas, sobretudo brasileiros, subservientes da burocracia do MST e apologistas da «soberania alimentar», não hesitariam em apoiar o programa do grupo Reclus. A indiferença não é ocasional, quando eu invoco repetidamente a experiência do Cambodja.