O Brasil é, mesmo com a existência do SUS, o segundo maior mercado mundial de seguros de saúde. Por Luamorena Leoni

A proposta de Planos Acessíveis, ou populares, não é nova (PL 489/2011) e, a bem da verdade, ainda que de forma precária, já é realidade. Ou seja, não é proposta para uma inovação no sistema de saúde brasileiro: já existem, funcionam mal, assistem mal à população, são recordistas de queixas na defesa do consumidor e de ações judiciais, em sua maioria porque cobrem menos procedimentos na prática do que assumem em direito. E isso tem uma explicação lógica: existe um rol mínimo de exigências quanto aos procedimentos que devem ser prestados por um plano, mesmo um plano popular, para que a operadora seja habilitada a colocá-lo como serviço disponível no mercado. Esse rol mínimo impossibilita, segundo as empresas, que elas consigam vender produtos mais acessíveis, ou seja, a preços populares. Na prática, impossibilita que elas vendam planos que não dão acesso a todo e qualquer procedimento necessário para que o segurado ou a segurada tenha direito a ações de promoção, proteção e prevenção à sua saúde. Que é o que o SUS, subfinanciado em grande parte pela coexistência com o sistema privado de saúde, tem que fazer por lei. Seria algo como comprar um plano que só desse acesso a emergência, e não a internação. Ou que só desse acesso a laboratório e a consultas, não à emergência e internação. Ou ainda um plano que internasse, mas não garantisse acesso a uma vaga em UTI, mesmo que a vida da pessoa dependesse disso. Na prática, tanto os procedimentos de saúde quanto, em última instância, as próprias pessoas, ficam reduzidas a mercadorias (ainda que, no caso das pessoas, elas inicialmente pareçam ser, apenas, “consumidoras em potencial”).

A proposta de Planos Acessíveis, ou populares, não é nova (PL 489/2011) e, a bem da verdade, ainda que de forma precária, já é realidade. Ou seja, não é proposta para uma inovação no sistema de saúde brasileiro: já existem, funcionam mal, assistem mal à população, são recordistas de queixas na defesa do consumidor e de ações judiciais, em sua maioria porque cobrem menos procedimentos na prática do que assumem em direito. E isso tem uma explicação lógica: existe um rol mínimo de exigências quanto aos procedimentos que devem ser prestados por um plano, mesmo um plano popular, para que a operadora seja habilitada a colocá-lo como serviço disponível no mercado. Esse rol mínimo impossibilita, segundo as empresas, que elas consigam vender produtos mais acessíveis, ou seja, a preços populares. Na prática, impossibilita que elas vendam planos que não dão acesso a todo e qualquer procedimento necessário para que o segurado ou a segurada tenha direito a ações de promoção, proteção e prevenção à sua saúde. Que é o que o SUS, subfinanciado em grande parte pela coexistência com o sistema privado de saúde, tem que fazer por lei. Seria algo como comprar um plano que só desse acesso a emergência, e não a internação. Ou que só desse acesso a laboratório e a consultas, não à emergência e internação. Ou ainda um plano que internasse, mas não garantisse acesso a uma vaga em UTI, mesmo que a vida da pessoa dependesse disso. Na prática, tanto os procedimentos de saúde quanto, em última instância, as próprias pessoas, ficam reduzidas a mercadorias (ainda que, no caso das pessoas, elas inicialmente pareçam ser, apenas, “consumidoras em potencial”).

O que ocorre é que a expansão da venda dos planos – e, com ela, a expansão dos lucros – tem sido possível na maioria dos países em que existe um mercado crescente de serviços de saúde justamente nesse segmento de padrão de consumo intermediário. Segundo Lígia Bahia, nos EUA, país com o maior mercado mundial de planos privados de saúde, as dificuldades para o crescimento das operadoras (a reforma sanitária parcial do governo Obama afetou diretamente este setor econômico) vinham se demonstrando crescentes – em parte em decorrência do aumento do rigor para a regulamentação dos tais planos populares, em parte por conta da crise econômica. O Brasil, segundo a mesma pesquisadora, aparece hoje como o principal “plano B” das operadoras de planos de saúde do mundo: é, mesmo com a existência do SUS, o segundo maior mercado mundial de seguros de saúde. São, atualmente, 50 milhões de pessoas seguradas, com tendência à expansão desse número sobretudo entre a chamada classe C, ou “nova classe média”. E este mercado, ao contrário do norte-americano, tem apresentado um potencial de crescimento significativo – em decorrência da baixa e ineficaz fiscalização e da possibilidade de flexibilização das normas e leis (ainda) travarem, de alguma forma, um avanço mais selvagem do capital nessa área.

Daí, seria possível não somente expandir os planos populares, de cobertura parcial (que assumem que o “freguês” pode ficar doente até certo ponto), mas também adotar uma perspectiva de coparticipação: além da mensalidade, que seria “baixa”, “acessível”, a cada necessidade que o segurado ou segurada apresentasse em relação à assistência a sua saúde a operadora arcaria com parte dos custos e este segurado entraria com outra, complementando o pagamento. Pode parecer absurdo, mas não é: neste ano, em artigo veiculado no jornal O Globo, a presidente da FenaSaúde apresentou esta proposta como uma alternativa para que tanto pacientes como empresas tenham mais saúde. E criticou o que parece ser outro “calo” para o crescimento econômico dos empresários do setor – a judicialização. Provavelmente não deve ser coincidência, diante das relações entre o atual presidente da ANS e as empresas de planos de saúde, que a ANS esteja defendendo a coparticipação do paciente nos custos dos atendimentos (veja denúncia da ABRASCO).

O outro lado da moeda dos planos acessíveis consiste, segundo Mario Scheffer, no seu caráter reduzido em termos de cobertura – poucos laboratórios, hospitais e profissionais médicos credenciados (baixa remuneração como um dos principais motivos), emergências superlotadas, tempo de espera prolongado em emergências e para o agendamento de consultas. Ou seja, a garantia do acesso a hospitais e médicos na hora do aperto, principal promessa dos planos de saúde, na prática, em se tratando dos planos populares, não se concretiza. A ANS, afirma o pesquisador, vem estimulando com sua conivência e subserviência aos interesses das empresas um mercado livre artificial na saúde, especulativo, que incide diretamente sobre a (continuidade da) vida das pessoas.

Recentemente, e por autorização da CNS, os planos aumentaram suas mensalidades conforme o custo assistencial. Mais de 1,5 milhão de pessoas, ainda de acordo com Scheffer – e, em sua maioria, pessoas idosas – foram prejudicadas com ajustes acima do que a ANS estabelece como teto. O resultado foi que essas pessoas, mesmo tendo pago por esses planos anos a fio, foram obrigadas a abandoná-los. Talvez um paralelo possível com essa perversidade estrutural seja a produção do espaço urbano na cidade do capital mediada pela atuação da especulação imobiliária. A elevação dos custos de vida nas regiões mais centrais da cidade constantemente, em decorrência dessa especulação, expulsa as pessoas que residiam nessas áreas há anos para regiões mais periféricas que “caibam no orçamento” – não raro, distantes dos seus locais de trabalho, parentes, amigos, de escolas, de serviços de saúde, do circuito de cultura que costumavam frequentar, etc. Coloca-as, assim, em uma condição maior de exploração e em condições mais rebaixadas em termos tanto de reprodução social como da sua própria produção enquanto força social de trabalho. A saúde, assim como a moradia, o espaço urbano e a educação, pode, por esta perspectiva, ser compreendida como parte daquilo que João Bernardo, em seu livro Economia dos Conflitos Sociais (1991), denomina condições gerais de produção dentro do modo de produção capitalista. E estaria vinculada não somente à reprodução social da força social de trabalho dentro do capitalismo, mas também à sua produção. O desmonte da saúde pública, assim como o fortalecimento da lógica especulativa dentro da saúde privada, a nosso ver também expresso por essas medidas, expropria ainda mais os trabalhadores e rebaixa o valor social médio da força de trabalho, expressa parcialmente pelos salários[1].

Recentemente, e por autorização da CNS, os planos aumentaram suas mensalidades conforme o custo assistencial. Mais de 1,5 milhão de pessoas, ainda de acordo com Scheffer – e, em sua maioria, pessoas idosas – foram prejudicadas com ajustes acima do que a ANS estabelece como teto. O resultado foi que essas pessoas, mesmo tendo pago por esses planos anos a fio, foram obrigadas a abandoná-los. Talvez um paralelo possível com essa perversidade estrutural seja a produção do espaço urbano na cidade do capital mediada pela atuação da especulação imobiliária. A elevação dos custos de vida nas regiões mais centrais da cidade constantemente, em decorrência dessa especulação, expulsa as pessoas que residiam nessas áreas há anos para regiões mais periféricas que “caibam no orçamento” – não raro, distantes dos seus locais de trabalho, parentes, amigos, de escolas, de serviços de saúde, do circuito de cultura que costumavam frequentar, etc. Coloca-as, assim, em uma condição maior de exploração e em condições mais rebaixadas em termos tanto de reprodução social como da sua própria produção enquanto força social de trabalho. A saúde, assim como a moradia, o espaço urbano e a educação, pode, por esta perspectiva, ser compreendida como parte daquilo que João Bernardo, em seu livro Economia dos Conflitos Sociais (1991), denomina condições gerais de produção dentro do modo de produção capitalista. E estaria vinculada não somente à reprodução social da força social de trabalho dentro do capitalismo, mas também à sua produção. O desmonte da saúde pública, assim como o fortalecimento da lógica especulativa dentro da saúde privada, a nosso ver também expresso por essas medidas, expropria ainda mais os trabalhadores e rebaixa o valor social médio da força de trabalho, expressa parcialmente pelos salários[1].

Aproveitando-se da dura realidade provocada pela diminuição do papel do Estado enquanto regulador do mercado da saúde, os representantes dessas operadoras no Congresso Nacional passaram a defender que o SUS subsidie planos de saúde para idosos, a despeito de, como afirmam alguns empresários da saúde, serem em sua maioria “hipocondríacos e desocupados” além de frequentarem consultórios médicos e hospitais por hobby, de forma excessiva, consumindo muito e causando mais despesa do que receita para as empresas. Segundo esses mesmos empresários, seria insustentável financeiramente – possivelmente para os lucros das empresas – a manutenção desses segurados sem o subsídio público e com mensalidades acessíveis, sobretudo ao se pensar num país que, em atual transição demográfica-epidemiológica, a despeito da heterogênea distribuição dessa transição conforme as diferentes frações de classe, terá, daqui há algum tempo, uma quantidade maior de pessoas idosas com maiores necessidades de acompanhamento em serviços de saúde. Na prática, o que as “empresas altruístas” têm buscado, reiteradamente, é a garantia do crescimento da sua margem de lucro – seja fatiando o direito universal à saúde em pacotes de procedimentos disponibilizados conforme pagamento, seja pressionando o Estado para garantir o consumo dos seus produtos. O PL 7720/14, do deputado federal baiano Jânio Natal (PRP-BA), não nos deixa mentir: propõe a criação de complementos ao Bolsa Família, o Bolsa Creche e o Bolsa Saúde, pelo qual as famílias já beneficiadas pelo Bolsa Família receberiam R$ 100,00 a mais para que pudessem “ter acesso a um plano de saúde básico”.

Em parte, os desejados subsídios estatais às operadoras de planos de saúde já ocorrem por via legal e indireta, com a renúncia fiscal e os descontos dos gastos com os planos no imposto de renda (pessoas jurídica e física) – não deixa de ser, de todo modo, um incentivo econômico que favorece as empresas e contribui para o desmonte do SUS. Uma outra parte, que conforme afirma Mario Scheffer, segue desconhecida pela população consiste na utilização de créditos concedidos pelo BNDES para a ampliação da rede própria desses hospitais privados, a fim de aumentar a estrutura física para atender aos planos. Diferentemente, poderiam estar sendo direcionados para a ampliação do número de unidades de saúde, ambulatórios, laboratórios, serviços de exames de imagem, hospitais e leitos de UTI do SUS. E não sendo utilizados como um PROUNI ou um PAC do setor privado da saúde, como também alude o professor da USP. Pelo que o setor privado, através do Estado brasileiro, vem definindo para o sistema de saúde brasileiro, caberia ao SUS o papel de garantir, de forma precária, o atendimento daquelas e daqueles que fossem excluídos do mercado dos planos por renda insatisfatória, complementando essa renda para consumo do seguro em alguns casos, como o dos idosos; e, além disso, arcando com os custos dos procedimentos mais caros (transplantes, tratamentos oncológicos, tratamento de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, etc), como já acontece no país.

Certamente, o fenômeno denunciado por Delcídio em sua delação – a relação dessas empresas do setor privado da saúde com as diferentes esferas do estado restrito brasileiro (legislativo, executivo e judiciário a nível municipal, estadual e sobretudo federal) – não tem importância menor como elemento de explicação da emergência dos interesses dessas dentro do Estado brasileiro, da tradução desses interesses em leis, em normas e em políticas públicas que favorecem a acumulação do capital através do setor produtivo saúde, não raro traduzindo-se em desmonte de políticas de caráter mais protetivo. Mario Scheffer e Lígia Bahia, em artigos anteriormente citados, apontam que, no ano de 2010 as doações das empresas de planos de saúde para campanhas aumentaram em 70% em comparação ao ano de 2006 (eleições presidenciais). Ou seja, já no primeiro mandato de Dilma Rousseff esta relação aparecia. Os mesmos pesquisadores – e, além deles, jornais de ampla circulação – apontam que houve aumento do número de candidatos financiados pelas empresas do setor privado de saúde em 2014: teriam sido 131 candidatos “patrocinados”, dos quais 60 teriam sido eleitos. Nessa lista se encontram, segundo os diferentes estudos, o afastado [e agora cassado] presidente da Câmara Eduardo Cunha; o atual ministro da saúde, Ricardo Barros; o deputado federal Manoel Júnior, PMDB-PB; a presidenta reeleita, Dilma Rousseff; e Aécio, seu principal oponente. Teriam recebido, respectivamente, 11 milhões de reais e 507,3 mil reais. Segundo a reportagem d’O Globo, o montante total doado pelas empresas seria de 54,9 milhões de reais, perfazendo 263% de aumento dos investimentos das empresas em doações quando comparado ao ano de 2010.

Certamente, o fenômeno denunciado por Delcídio em sua delação – a relação dessas empresas do setor privado da saúde com as diferentes esferas do estado restrito brasileiro (legislativo, executivo e judiciário a nível municipal, estadual e sobretudo federal) – não tem importância menor como elemento de explicação da emergência dos interesses dessas dentro do Estado brasileiro, da tradução desses interesses em leis, em normas e em políticas públicas que favorecem a acumulação do capital através do setor produtivo saúde, não raro traduzindo-se em desmonte de políticas de caráter mais protetivo. Mario Scheffer e Lígia Bahia, em artigos anteriormente citados, apontam que, no ano de 2010 as doações das empresas de planos de saúde para campanhas aumentaram em 70% em comparação ao ano de 2006 (eleições presidenciais). Ou seja, já no primeiro mandato de Dilma Rousseff esta relação aparecia. Os mesmos pesquisadores – e, além deles, jornais de ampla circulação – apontam que houve aumento do número de candidatos financiados pelas empresas do setor privado de saúde em 2014: teriam sido 131 candidatos “patrocinados”, dos quais 60 teriam sido eleitos. Nessa lista se encontram, segundo os diferentes estudos, o afastado [e agora cassado] presidente da Câmara Eduardo Cunha; o atual ministro da saúde, Ricardo Barros; o deputado federal Manoel Júnior, PMDB-PB; a presidenta reeleita, Dilma Rousseff; e Aécio, seu principal oponente. Teriam recebido, respectivamente, 11 milhões de reais e 507,3 mil reais. Segundo a reportagem d’O Globo, o montante total doado pelas empresas seria de 54,9 milhões de reais, perfazendo 263% de aumento dos investimentos das empresas em doações quando comparado ao ano de 2010.

Contudo, comparando as informações fornecidas pela prestação de contas das campanhas de Dilma e Aécio ao TSE (disponíveis aqui) encontramos discrepâncias em relação aos montantes doados pelas empresas privadas da saúde a ambos informados pela matéria d’O Globo. Erraram feio, e para menos.

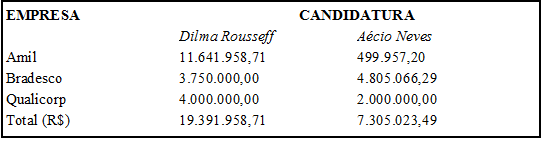

Pesquisamos junto ao TSE somente as três maiores empresas de planos privados de saúde do País: Amil, Bradesco Vida e Previdência e Qualicorp. Eis os resultados que encontramos:

Números que falam por si. E que, simultaneamente, reforçam a delação de Delcídio tanto quanto apontam os caminhos para as sucessivas investidas da chamada bancada da saúde contra o SUS, em grande parte chancelada pelo então Governo Dilma e, hoje, escancaradamente apoiada pelo Governo Temer.

*Luamorena Leoni é médica de família e comunidade, trabalhadora do SUS.

Nota

[1] O valor da força de trabalho, segundo Marx (O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013), consiste no valor necessário à sua produção e reprodução social, isto é, no valor consumido para que o trabalhador tenha condições de vender sua força de trabalho ao capitalista por um determinado período do dia e possa, no dia seguinte, estar em condições plenas para submeter-se ao mesmo processo, bem como que apresente as qualificações necessárias para o desempenho da suas atividades laborais. Para tal, ele precisa comer, precisa dormir para reestabelecer a saúde do seu organismo, precisa morar, vestir, ser educado (processo de qualificação para o trabalho). E não só isso. Precisa, também, ser capaz de se reproduzir e garantir que uma nova geração de força de trabalho possa ser incorporada ao mundo do trabalho através do mercado de trabalho, precisa ter uma família, ter filhos, e sustentar essa família (tanto as trabalhadoras como os trabalhadores). Seu valor é um valor social, portanto, expresso parcialmente por meio do salário (fornecido periodicamente a quem aliena sua capacidade de trabalho através de relação de assalariamento) e, também, por meio de gêneros que podem ser garantidos por sistemas de seguridade social (saúde, educação, previdência, moradia). Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE) projeta que, em julho de 2016, o salário mínimo necessário para uma família-modelo de 04 membros seria de R$ 3.992,75. Atualmente, o salário mínimo real no Brasil equivale a R$ 880,00.

O Artigo “O SUS e a Portaria 1.482/2016″ está dividido em três partes:

Crônica de uma morte anunciada?

Tenebrosas transações

Onde lia-se lei, leia-se lá-lá-lá