O pan-africanismo, expressão ideológica do difícil processo de integração da África ao capitalismo internacional (privado ou de Estado), funda nações onde só há Estados e legitima o estabelecimento de novas relações de dominação. Por Manolo e João Bernardo

O processo de descolonização da África no século XX mobilizou paixões e solidariedade mundo afora pelo seu potencial libertador e pela possibilidade de criação de novas relações sociais em seu seio. Visto com décadas de distanciamento, entretanto, percebe-se que ele corresponde a um estágio em que se torna necessário expandir o capitalismo a uma escala absolutamente mundial. As regiões colonizadas, que até então haviam sobretudo funcionado como áreas complementares do capitalismo metropolitano, passam a desenvolver-se segundo um modelo plenamente capitalista. Esse capitalismo autóctone afirma-se como nacional porque se desenvolve a partir de uma ruptura com a situação de colonizado e porque a aceleração dos processos econômicos em áreas pouco industrializadas requer uma forte concentração de capital, para a qual é muito importante a contribuição do aparelho de Estado.

O pan-africanismo é, grosso modo, simultaneamente a expressão ideológica deste processo e o fundamento da criação de “nações” onde o que havia era a convivência forçada de diversas etnias nos limites de um território [1]. Ele pode ser dividido em quatro níveis. Um primeiro nível é o pan-africanismo transatlântico, que enfoca os povos da diáspora africana nas Américas através da exploração colonial comum sofrida pelos negros na África e fora dela; é este o pai de todos os pan-africanismos modernos, impulsionado por práticas políticas tão díspares quanto as de W. E. B. DuBois (EUA), George Padmore (Trinidad) e Marcus Garvey (Jamaica). Em grande parte por sua influência decisiva sobre jovens africanos que estudavam na Europa no entre-guerras e sobre os africanos conscritos nos exércitos coloniais da Segunda Guerra Mundial, surgem os pan-africanismos sub-saariano e trans-saariano, que afirmam buscar a solidariedade entre os povos do continente; enquanto o pan-africanismo sub-saariano era defendido por nacionalistas conservadores como Obafemi Awolowo (Nigéria – etnia iorubá), Hastings Banda (Malawi) e Félix Houpouët-Boigny (Costa do Marfim – etnia baulé), receosos de relacionar-se com os árabes ao norte do Saara, o pan-africanismo trans-saariano encarnava-se na ala de nacionalistas radicais como Kwame Nkrumah (Gana – etnia nzema), Jomo Kenyatta (Kênia – etnia kikuyu), Ahmed Sékou Touré (Guiné – etnia mandinga), Patrice Lumumba (Congo – etnia tetela), J. B. Danquah (Kênia – etnia akyem), Thomas Sankara [2] (Burkina Faso – etnia silmi-mossi), I. T. A. Wallace-Johnson (Serra Leoa – etnia crioula [3]) e Julius Nyerere (Tanganica – etnia zanaki). Um quarto nível é o pan-africanismo global, que incorpora as comunidades de descendentes de africanos na Europa [4]. Para este artigo, nos interessam principalmente as relações entre os pan-africanismos transatlântico e global com os pan-africanismos sub-saariano e trans-saariano – ou seja, as relações do pan-africanismo como forma de internacionalismo negro (sua forma originária [5]) com o pan-africanismo como forma de ideologia de Estado. É dele que derivam os mitos constitutivos da militância atual a respeito da África.

Embora quatro Congressos Pan-Africanos houvessem sido realizados até 1935, mesmo W. E. B. DuBois, seu principal idealizador e organizador, reconhecia: “O pan-africanismo é menos um fato do que uma ideia […] Trata-se de um gesto vazio, simplesmente destinado a conservar viva a idéia pan-africana” [6]. É a invasão da Etiópia pela Itália neste mesmo ano que sacudirá afro-descendentes e africanos; os repetidos apelos de Haile Selassie à Liga das Nações e às potências europeias para repelir a agressão não resultaram em nada [7]. Isto gerou reações diferentes entre os negros, embora a solidariedade com a Etiópia invadida fosse sua tônica. Para as elites africanas integradas à administração colonial, foi o momento de perda de ilusões quanto à “missão civilizadora” da colonização; para muitos estudantes africanos na Europa, foi o marco inicial de seu engajamento na luta pela independência de seus respectivos países – do qual Kwame Nkrumah é exemplo: “No momento [em que viu uma manchete de jornal sobre a invasão italiana da Etiópia] foi quase como se toda Londres houvesse declarado guerra a mim pessoalmente. […] Meu nacionalismo passou ao proscênio” [8].

Um grupo de intelectuais negros das Índias Ocidentais britânicas – C. L. R. James [9], George Padmore (amigos de infância, ambos de Trinidad), T. Ras Makonnen (pseudônimo de George Griffith, da Guiana) – e de políticos de territórios coloniais britânicos na África – Jomo Kenyatta e J. B. Danquah – fundou no mesmo ano a organização International African Friends of Ethiopia (IAFE) para demonstrar apoio a Selassie. Na chegada do imperador etíope a seu exílio londrino, em 1936, a IAFE era maioria na multidão presente para recebê-lo; Kenyatta chegou mesmo a furar o bloqueio de segurança e abraçar o imperador [10]. A IAFE foi transformada em 1937 no International African Service Bureau (IASB), cuja missão ampliara-se: o objetivo da organização, agora, era o de denunciar problemas da África Ocidental para o público britânico. O movimento da negritude, criado na década de 1930 por Léopold Sédar Senghor (senegalês da etnia serer, eleito para a Académie Française em 1983) e Aimée Césaire (martinicano e deputado à Assembleia Nacional francesa em 1945) como expressão estética do desejo de uma cultura africana “pura”, livre de seu enquadramento europeu no rol do “pitoresco” e do “folclórico”, exibir-se-ia com mais força, não coincidentemente, a partir de 1935.

Apesar de a encarniçada luta etíope contra a invasão italiana já houvesse obtido sucesso em 1941, seus efeitos sobre os negros fora da África fora duradouro. Em 1944, o IASB sofreu mais uma metamorfose, passando agora a chamar-se Pan-African Federation. Sua missão: elaborar um programa nacionalista que conjugava as formas tradicionais africanas de organização com os métodos dos partidos políticos ocidentais, parcialmente influenciado pela filosofia e métodos não-violentos de Mohandas Karamchand Gandhi [11], e preparar o V Congresso Pan-Africano previsto para 1945. Este seria o evento fundamental para o pan-africanismo posterior, definindo-lhe as linhas fundamentais: denúncia das divisões territoriais da África, da exploração econômica destinada a desencorajar a industrialização e da instalação de colonos brancos nas terras cultiváveis; propostas de luta contra o analfabetismo e a subnutrição; o reconhecimento do direito sindical e a criação de cooperativas. Mas o ponto realmente importante deste congresso, que certamente decorreu do maior peso da contribuição dos africanos quando comparada com aquelas de congressos anteriores [12], foi o reconhecimento de que o problema colonial deveria ser resolvido pela ação na própria África, não pelas manobras políticas nas metrópoles [13]. Houve outros congressos pan-africanistas de diversas naturezas a partir de 1945, mas a etapa cultural do pan-africanismo, embora não encerrada ou esquecida, estava definitivamente superada; inaugurou-se, de então em diante, sua etapa mais propriamente política.

E é sob o regime de Kwame Nkrumah em Gana, a partir de sua independência em 1957, que o pan-africanismo dá um salto qualitativo. Nkrumah seria o principal propositor da ideia de uma África unida – não só ideológica como também politicamente. A Convenção dos Estados Independentes Africanos, convocada por ele em 1958, fomentou o debate sobre uma unificação federativa de todos os Estados africanos, e pavimentou o caminho para a criação da Organização da Unidade Africana (OUA) em 1963 – através da mediação, por Haile Selassie, entre o grupo favorável à federação política imediata (Gana, Egito, Guiné, Mali, Líbia e Marrocos) e o grupo favorável a uma aproximação política gradual, através da cooperação econômica (Senegal, Libéria, Nigéria, Etiópia e a maior parte das antigas colônias francesas). A Convenção dos Povos Africanos, realizada em Gana em 1958, mais uma vez sob a iniciativa de Nkrumah, inspirou movimentos de independência por todo o continente – alguns deles com financiamento ganense [14].

Seria impossível narrar a complexidade dos processos de descolonização daí em diante no espaço deste artigo, por isso esboçamos uma síntese antes de prosseguir. Este amplo movimento nacionalista africano enfrentou desafios hercúleos pois a nação é, na África pós-colonial, a mera consequência do Estado. O processo de descolonização é nacionalista porque, antes de mais, é estatista. E é a história dessas lutas anticoloniais, da ascensão das classes capitalistas autóctones pela força das armas ou mediante a integração progressiva nos aparelhos administrativos do colonizador [15], que define onde se implantaram os Estados, quais as órbitas do deu poder, em suma, qual o desenho das nações. A nação é em tudo isto um resultado, não o ponto de partida [16]. Com a vantagem suplementar, para as classes dominantes, de poderem confundir-se no mito da nação as cisões de classe e, ao fazê-lo, é uma vez mais o Estado que se reforça. Por isso, contrariamente às aparências mais superficiais, não se abriu com o processo de descolonização uma época de nações – reforçou-se e deu-se nova amplitude à época dos Estados e dos capitalismos de Estado, que desde o início do modo de produção capitalista afirma-se como tendência dominante. Sendo uma mera expressão da autoridade do Estado, o nacionalismo não é contraditório com a internacionalização do capital. Pelo contrário, pressupõe-na mesmo, pois quanto mais ativo for o papel do Estado na economia, mais ele se revela como importador de capital e como instituição diretamente inserida no mercado mundial.

Nos processos africanos de descolonização produziu-se uma síntese organizacional e ideológica que reúne a planificação soviética da economia e a forma leninista de aproveitamento do movimento operário e dos camponeses sob a condução gestorial; a versão fascista do mito nacional e o sistema fascista de mobilização da população em corpos paramilitares, com que procura consolidar-se toda a sociedade sob o comando de um poder plebiscitário; o tipo de articulação conseguido, nos regimes saídos do New Deal [forma de capitalismo estatalmente planejado vigente sob o governo de Franklin D. Roosevelt nos EUA], entre uma certa planificação estatal e a relativa autonomia das empresas particulares. A fusão destas três correntes deu lugar a algo de diferente, a um sistema que tem tudo o que as suas componentes tiveram e que tem algo mais – tem como princípios de organização econômica e social únicos e como ideologia única precisamente aquilo que nessas componentes a história mostrou ser decisivo e fundamental, e isso apenas. É esta redução a principal criação destes regimes. Mas é, para o capitalismo, uma criação de enorme importância. A redução dos princípios de organização é condição da sua maior operacionalidade. A redução dos sistemas ideológicos – transformando-os de elementos de sistemas doutrinários naquilo a que Sorel chamaria de mitos – é condição da sua maior eficácia demagógica. Essa síntese é a principal criação do capitalismo contemporâneo.

Aqueles que falam em termos de nacionalismo é na realidade o poder do Estado que estão a invocar. O Estado é a instituição fundamental da nação e esta, enquanto conjunto claramente delimitado de território e de população, é o resultado histórico da prévia afirmação de um poder estatal. Afirmar a nação não tem qualquer outro significado prático senão o de afirmar o Estado. Mas substituir a luta entre classes pela luta entre nações não é, exatamente, o que nas últimas décadas têm precisamente vindo a afirmar os dirigentes políticos dos mais variados quadrantes subidos ao poder com o processo de descolonização? Não é isto exatamente que procuram, ao abafarem pela demagogia, pelas promessas de conciliação, pelas concessões possíveis, pela violência repetida, os massacres, pela calúnia e pelo silêncio, a luta de classes no seio dos novos países? Não é isto que procuram quando reforçam o Estado, desenvolvem um capitalismo autóctone e concentram toda a política externa – não nos campos de batalha, mas nos organismos internacionais que os substituíram – nas pressões e apelos para uma redistribuição mundial da mais-valia?

Não se diga, por isso, que ao tentar explicar a vida política e ideológica das classes dominantes nos continentes descolonizados pela articulação leninismo-fascismo-New Deal ignoramos a especificidade cultural desses países e sujeitamo-los, uma vez mais, ao padrão eurocêntrico. Não somos nós quem o fazemos, mas sim essas classes dominantes. Foram elas quem, acelerando decisivamente a evolução do capitalismo, apressou a destruição das sociedades tradicionais ou as destruiu efetivamente. Enquanto o capitalismo precisou manter colônias como complemento das metrópoles conservou muitos aspectos das estruturas tradicionais. Por isso mesmo os mecanismos do mercado não bastavam aos centros imperialistas mundiais para controlar as sociedades colonizadas e era necessária uma presença física, que assegurasse a repressão direta. Nesta primeira fase, de preservação e inferiorização, foram conservados aspectos das culturas tradicionais, embora esta conservação coexistisse com a imposição de sua inferiorização. A preservação e inferiorização foram sucedidas por uma segunda fase da ação destas classes dominantes, marcada pela destruição das culturas tradicionais, que coincide com os processos de independência na África, sinônimo de um capitalismo incentivado localmente pelas classes dominantes autóctones. O mito que presidiu aos movimentos anti-coloniais, sempre que estes precisaram mobilizar massas camponesas vastas e não puderam processar-se fundamentalmente no interior das estruturas administrativas estabelecidas, esse mito da salvação da cultura tradicional pela sua modernização – era apenas isso: um mito [17]. Cobria, com a contraditoriedade de todos os mitos, um antagonismo fundamental e rapidamente a independência rompeu tal ambiguidade. As antigas hierarquias são desarticuladas à medida que o novo estado expande a classe dos gestores, fomenta uma burguesia, multiplica o proletariado; as formas tradicionais de subordinação são desarticuladas à medida que se alarga o processo de proletarização.

E aqui entra o papel político das mais recentes propostas de retorno à África neste processo, em especial aquelas vindas dos regimes saídos do processo de descolonização. Os modernos movimentos de resistência negra locais herdam todos os elementos ideológicos já analisados nesta série, em geral com pouca ou nenhuma reflexão sobre o contexto em que se inseriram. Diante da contínua negação de sua integração plena às sociedades onde foram inseridos, o pan-africanismo, em suas mãos, sofre uma terceira metamorfose: de internacionalismo negro e ideologia de Estado, passa a ser traço identitário [18]. Seguindo a ideologia pan-africanista, além de lutarem duramente contra o racismo institucionalizado nos países não-africanos onde se encontram, frequentemente os movimentos de resistência negra veem no desenvolvimento econômico africano – no sentido puramente econômico e capitalista da expressão, sem qualquer conotação social ou considerações pelas lutas sociais que atravessam as sociedades africanas [19] – uma solução para os graves problemas sociais e políticos africanos, e põem seus melhores quadros à disposição destes novos regimes [20].

Neste quadro, não é de pouca relevância que a União Africana (UA), herdeira direta da OAU, busque aproximar-se dos africanos diaspóricos. A aproximação começou desta forma:

Na busca de seu programa de mão estendida à sociedade civil africana, e em conformidade com a Decisão CM/Dez. 614 (LXXIV) da Cúpula de Lukasa sobre a criação de um quadro estratégico para uma política integrada em matéria de migração para a África, a Unidade da CSSDCA organizou o 1º Fórum Diáspora – UA do hemisfério ocidental, de 17 a 19 de dezembro de 2002, em Washington D.C. (EUA). Os objetivos do Fórum eram o exame das ligações duráveis que as comunidades da diáspora do hemisfério ocidental têm com a África; discutir projetos de reforço da possíveis capacidades da sociedade civil da diáspora; conceber um plano de ação e um comitê diretor do hemisfério. O Fórum elaborou planos e recomendações específicas que a Comissão se compromete a realizar.

A reunião foi um evento importante de sensibilização que criou uma plataforma eficaz para ligar a Diáspora aos programas e objetivos da União Africana. Foi estabelecida uma rede para consolidar esta realização, e há projetos em curso de criação de um Fundo de Educação da UA e da contribuição americana deduzível das taxas ao Fundo de Comércio e Desenvolvimento Econômico da UA para a Diáspora Americana, entre outros. Os resultados desta reunião serão sem dúvida alguma reforçados pela decisão da Cúpula Extraordinária dos Chefes de Estado e de Governo realizada em 3 de fevereiro de 2003, de fornecer um papel efetivo em favor da diáspora no desenvolvimento da União Africana. O Ato Constitutivo [da União Africana] foi emendado como se segue: “Convidar e encorajar a participação efetiva dos africanos da diáspora, como parte importante de nosso continente, à construção da União Africana” [21].

O processo desta iniciativa da UA continuou, e bem rápido:

A CSSDCA [Conferência sobre Segurança, Estabilidade, Desenvolvimento e Cooperação na África] continua a manter uma ativa agenda para inserir a Diáspora Africana na União Africana. Desde o Fórum de Washington, entre 17-19 de dezembro de 2003, esta unidade esteve trabalhando ativamente com a Rede da Diáspora Africana no Hemisfério Ocidental (WHADN) [da sigla inglesa “Western Hemisphere African Diaspora Network], com seus vários grupos de trabalho e seu Secretariado, estabelecido sob os auspícios da Fundação pela Democracia na África (FDA), para apoiar a agenda da UA nos vários campos que abrangem Saúde, Educação, Paz e Segurança etc.

Ademais, proeminentes instituições financeiras internacionais e outras assemelhadas expressaram apoio ao programa. Assim, os representantes da CSSDCA foram convidados a Washington D.C. para fazer uma apresentação do projeto Diáspora, incluindo os planos e programação para o apoio, em 16 de abril de 2003. O encontro terminou com um tom positivo e encorajador, e as expectativas são de que se traduza em apoio material e político num futuro próximo. Durante sua estadia em Washington, a CSSDCA, em conjunto com a WHADN, também trabalhou para estabelecer a entidade legal que dará apoio à criação do Fundo de Doações da AU. O progresso neste campo está sendo rápido [22].

Não há informações adicionais sobre outros desenvolvimentos posteriores, mas um dos resultados desta aproximação entre a UA e a sociedade civil diaspórica é a inserção, no Conselho Econômico, Social e Cultural da UA, de vinte assentos para organizações da sociedade civil que se enquadrem no conceito de diáspora africana definido pelo Conselho Executivo da entidade [23].

Aqui o círculo se fecha. Africanos de diversas etnias são escravizados e enviados para fora da África para trabalhar em regime forçado nas empresas coloniais onde garantiram – com seu sangue e suor – o desenvolvimento e expansão do sistema capitalista. Lá chegando, criam comunidades de resistência e lutam pela sua liberdade; tais lutas aterrorizam seus captores brancos, que inventam a “repatriação” para verem-se livres de elementos disruptivos das sociedades coloniais escravagistas. Ao retornar à África, parte significativa destes “repatriados” forma novas elites locais (como na Libéria, Serra Leoa, Benim, Nigéria, Togo e outros países da África ocidental). Estas novas elites integram-se ao sistema colonial definido pela divisão predatória da África entre as potências européias. Na tentativa de criar uma elite local preparada para integrar-se, também, à administração colonial, as potências europeias instituíram um sistema educacional que ao mesmo tempo formou esta elite e incutiu-lhes sentimentos nacionalistas. Paralelamente, descendentes de africanos nas Américas retomam o “repatriamento” como solução – conservadora – para seus próprios problemas. Da conjunção entre estas novas elites africanas, o “repatriamento” como ideia-força, a percepção da injustiça do sistema colonial após a invasão italiana da Etiópia e as necessidades econômicas próprias a uma nova etapa da economia capitalista, surge o pan-africanismo como expressão ideológica de um processo de integração total da África ao sistema capitalista (mesmo sob o manto do “capitalismo de Estado”). E deste difícil, complexo e violento processo de integração, sempre combinado com a destruição das culturas africanas tradicionais, surge, renovado, o retorno à África, transformado agora em política de Estado e destinado a preencher o vazio de “técnicos” necessários para a consolidação da hegemonia dos gestores sobre o continente.

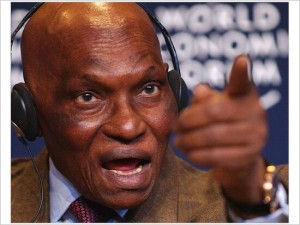

E, como nota final indicativa de uma nova etapa neste processo, temos a proposta do presidente senegalês Abdoulaye Wade, que motivou esta série: repatriar refugiados do terremoto do Haiti, criando um novo Estado para eles se tal se fizer necessário. Ao contrário das “ondas de retorno” anteriores, esta seria, talvez, a primeira “onda de retorno” em que se propõe trazer para a África, massivamente, proletários negros, despossuídos das mais elementares condições de vida digna e com capacidades técnicas decerto semelhantes àquelas da população autóctone. Internacionalismo negro? Ou arrogância de uma classe que, firmemente estabelecida no poder na África, passa por cima da dura luta pela satisfação das necessidades mínimas travada pela população autóctone e impõe-lhe a convivência com um grupo seu concorrente no “mercado de trabalho”, possuidor das degradantes “vantagens competitivas” de ser despatriado, despossuído, estranho ao ambiente e à mais completa mercê daqueles que lhes explorariam a força de trabalho?

Não cremos que no desenvolvimento do capitalismo uma região possa considerar-se mais avançada do que outra apenas porque tem um PIB per capita superior ou porque aí ocorrem num dado momento as mais recentes formas de industrialização. Esses são resultados de sistemas sociais já existentes de há mais ou menos tempo. Por isso, numa perspectiva dinâmica do desenvolvimento do modo de produção é para as transformações sofridas desde já pelas relações sociais que devemos estar atentos, e serão essas que produzirão no futuro resultados econômicos materiais contabilizáveis em termos de progresso estatístico. A fase mais avançada é aquela cujas formas de organização social incluem as restantes e vão além delas. É essa que serve de paradigma à evolução do sistema; e é o que vem se desenrolando na África há mais de meio século. Se pretendemos entender os rumos do capitalismo mundial, não é somente para os países ditos “desenvolvidos” que devemos atentar; é também, e fundamentalmente, para a África que devemos nos voltar.

Notas

[1]: “Trata-se, aqui e ali, de fazer com que exista um estado contra as sequelas do passado colonial e apesar do novo imperialismo. Aqui e ali, a referência obrigatória é a do Estado industrial desenvolvido, em seu resultado liberal americano ou em seu resultado socialista soviético. Era (e continua a ser) inimaginável que africanos vivendo num mesmo território decidam-se a se organizar em agrupamentos ‘anárquicos’ de comunidades de diferentes formas, sem rei ou presidente, sem Constituição, subscrevendo um simples direito costumeiro, praticando o escambo e buscando a autarquia econômica. Um tal desvio político teria sido (continua sendo) imediatamente punido com a intervenção das grandes potências ou dos vizinhos mais razoáveis. A forma-Estado domina.” (François Châtelet, Olivier Duhamel e Evelyne Pisier-Kouchner. História das idéias políticas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 284)

[2]: Muito embora enquadre-se nas características gerais descritas neste artigo, o curto período (1984-1987) de Thomas Sankara (1949-1987) no poder em Burkina Faso mereceria um estudo detalhado, impossível de se fazer aqui. Comunista convicto inspirado por Fidel Castro, Ernesto “Che” Guevara e Jerry Rawlings (militar e revolucionário que manteve-se no poder em Gana entre 1981 e 1993), Sankara, capitão da força aérea do Alto Volta, integrou o Conselho de Salvação Popular que derrubou o coronel Saye Zerbo do poder e lá colocou o major Jean-Baptiste Ouédraogo em 1982. Sua retórica radical durante uma visita ao Alto Volta de Jean-Christophe Mitterand, filho do então presidente socialista francês François Mitterand, e de Guy Penne, seu assessor para assuntos africanos, o levou à prisão em 1983. Seu companheiro na organização Regroupemment des Officiers Comunnistes (ROC), capitão Blaise Compaoré, organizou e realizou – com apoio líbio – um golpe de Estado que libertou Sankara e alçou-o à presidência do Alto Volta. No poder – com apoio interno de organizações como a Union des Luttes Communistes – Reconstruite (ULC-R) e a Ligue Patriotique Pour le Dévelopment (LIPAD) – Sankara promoveu reformas extremamente radicais para o contexto africano: aboliu todos os privilégios dos chefes tribais, recusou toda forma de ajuda econômica externa, estatizou todas as terras e jazidas de minérios, vacinou 2,5 milhões de crianças contra várias doenças endêmicas, plantou dez milhões de árvores na tentativa de barrar a desertificação do Sael, abriu um programa de construção de estradas e ferrovias, proibiu a mutilação genital feminina e o casamento forçado, extinguiu a poligamia, recrutou mulheres para as forças armadas e indicou-as para cargos de alto escalão no governo. Além disso, fez outras coisas mais prosaicas, como trocar a frota governamental de Mercedes por outra de carros populares para serem usados por todos os funcionários do governo; reduzir os salários de todos os funcionários públicos, a começar pelo seu próprio; converter o armazém de provisões do exército no primeiro supermercado do país; forçar servidores públicos a dar um mês de seu salário a projetos públicos e recusar-se a usar ar-condicionado em seu escritório. Foi morto em 1987 num golpe de Estado organizado pelo mesmo Blaise Compaoré que o levara ao poder – e agora, ao substituí-lo, desfez tudo o que seu antigo colega fizera. Cf. Valère Somé. As ideias e práticas de Thomas Sankara – tido como “grande visionário” – formam hoje no Burkina Faso o sankarismo, movimento que reúne antigos militantes da LIPAD e da ULC-R e se opõe a Compaoré, que permanece no poder até hoje. Cf. Valère D. Somé. Thomas Sankara: l’espoir assassiné. Paris: L’Harmattan, 1990; Bruno Jaffré. Biographie de Thomas Sankara: la patrie ou la mort. Paris: L’Harmattan, 1997; Thomas Sankara. Thomas Sankara speaks: the Burkina Faso revolution (1983-1987). Nova Iorque: Pathfinder, 2007; Jean Ziegler e Jean-Phillipe Rapp. Sankara, un noveau pouvoir africain. Lausanne: Pierre-Marcel Favre, 1986; Demba Moussa Dembelé. “Sankara 20 years later: a tribute to integrity”. Pambazuka News, 402, 15.10.2008.

[3]: Quem leu a primeira parte desta série deverá lembrar-se que os crioulos de Serra Leoa são uma etnia formada por escravizados africanos repatriados pelo governo inglês para a África. Muitos entre os descendentes dos “retornados” das Américas para a África se tornariam importantes militantes do pan-africanismo nos territórios coloniais em que viviam.

[4]: Ali A. Mazrui e Michael Tidy. Nationalism and new states in Africa: from about 1935 to the present. Nairobi: Heinemann, 1984, pp. xiii e 361.

[5]: “No começo, o pan-africanismo é uma simples manifestação de solidariedade fraterna entre os negros de ascendência africana das Antilhas Britânicas e dos Estados Unidos da América do Norte. (…) Hoje em dia, tornou-se o pan-africanismo parte integrante do nacionalismo africano: alimenta a luta pela independência, condição prévia da constituição de federações regionais que agrupam Estados soberanos destinados a formar, um dia, uma federação pan-africana de Estados Unidos.” (Philippe Decraene, O pan-africanismo. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962, pp. 13, 22.)

[6]: Philippe Decraene, ob. cit., pp. 24-25.

[7]: Ou melhor: resultaram numa recusa, por parte dos governos da França e Grã-Bretanha, à venda de armas para ambas as partes contendoras – na prática, um boicote ao armamento da Etiópia, pois a Itália tinha sua própria indústria bélica; num embargo comercial à Itália – que, por não incluir o petróleo, sequer afetou as operações militares italianas; no infame pacto Hoare-Laval, no qual Samuel Hoare e Pierre Laval, ministros das relações exteriores da Grã-Bretanha e da França, propuseram dar o norte da Etiópia à Itália e deixar o sul para Selassie; por fim, no reconhecimento formal da conquista italiana da Etiópia, em 1938. Jomo Kenyatta discursou contra Hoare nos seguintes termos: “Sir Samuel Hoare… Vocês querem saber quem é ele? Bem, o que se pode esperar de uma puta [whore]… Uma puta [whore] é uma puta [whore]. Ela vai comprar de tudo, vender de tudo”. (Ali A. Mazrui e Michael Tidy, ob cit., pp. 1-9.)

[8]: Kwame Nkrumah. Ghana: the autobiography of Kwame Nkrumah. Walton-on Thames: Nelson, 1957, p. 27.

[9]: Antes de se tornar conhecido nos círculos trotskistas como J. R. Johnson e depois inserir-se na corrente do marxismo das relações de produção com a tese ao congresso de 1950 do Socialist Workers Party estadunidense que seria posteriormente publicada como o livro State capitalism and world revolution (Chicago: Charles H. Kerr, 1986), Cyril Lionel Robert James, amigo de infância de George Padmore, teve uma “carreira paralela” como um dos mais importantes militantes dos movimentos de descolonização no século XX.

[10]: Ali A. Mazrui e Michael Tidy, ob cit., p. 8.

[11]: Os movimentos de luta anticolonial asiáticos não eram estranhos aos pan-africanistas. Na década de 1940, o movimento indiano de resistência não-violenta era tido por eles como exemplar. Na verdade, o próprio Gandhi iniciara o emprego da não-violência na resistência contra a opressão colonialista durante sua estadia na África do Sul, e perguntava-se se os negros, por serem “o mais humilhado de todos os povos”, não seriam os melhores portadores da bandeira da não-violência. Kenneth Kaunda, presidente da Zâmbia entre 1964 e 1991 e cristão devoto, era um gandhiano fanático durante o período colonial, opondo-se vigorosamente ao emprego de qualquer meio violento no processo de independência do país. Em tempos posteriores as limitações do método da não-violência na luta anticolonial seriam mais evidentes, e vitória da luta armada na Indonésia e no Vietnã lhes serviria de exemplo inspirador. Cf. Ali A. Mazrui e Michael Tidy, ob cit., p. 15-18.

[12]: Ali A. Mazrui e Michael Tidy, ob cit., p. 22.

[13]: Ali A. Mazrui e Michael Tidy, ob cit., p. 21; Philippe Decraene, ob. cit., pp. 26-27.

[14]: Ali A. Mazrui e Michael Tidy, ob cit., pp. 62-63.

[15]: As lutas pela transformação das colônias europeias na África em Estados independentes foram hegemonizadas, basicamente, por duas frações da classe dos gestores. A primeira delas é a dos intelectuais, originários das etnias mais favorecidas sob o sistema colonial e educados segundo a tradição ocidental: quando na África, esta educação permitiu-lhes ingressar na administração colonial, às vezes em cargos estratégicos; quando na Europa, tal educação os colocou em contato com grupos anticolonialistas de diversas matizes ideológicas e, de outro lado, fê-los perceber a universalidade do racismo, que atacava igualmente africanos de diversas etnias e afro-descendentes, induzindo-os a superar divisões nacionais ou étnicas entre si durante sua estadia na metrópole. Em ambos os casos, as relações em que se inseriram condicionaram fortemente suas futuras práticas políticas. A segunda é a dos militares, especialmente daqueles conscritos durante a Segunda Guerra Mundial: viajaram muito, conheceram outras terras e povos, aprenderam outras línguas além da sua própria, foram treinados em técnicas militares de combate (e gestão), encontraram brancos que se opunham ao colonialismo e os viram trabalhar com as próprias mãos – além disso, e o mais importante, as batalhas da Segunda Guerra Mundial mostrou-lhes que os brancos podiam ser militarmente derrotados. Se o Kênia for tomado como exemplo, Jomo Kenyatta, presidente da Kenya African National Union (KANU) desde 1947 e presidente do Kênia independente de 1964 até sua morte em 1978, é um representante típico da fração dos intelectuais, enquanto Wuaruhiu Itote e Bildad Kaggia, duas lideranças do Kenya Land and Freedom Army (KLFA), responsável pelas guerrilhas durante a revolta Mau Mau (1952-1960), representam a fração dos militares. Cf. Ali A. Mazrui e Michael Tidy, ob. cit., pp. 10-44.

[16]: Embora tal raciocínio possa ser aplicado a quase todas as nacionalidades (cf. Rudolf Rocker. Nacionalismo y cultura. Buenos Aires: Americalee, 1954), a descolonização da África pôs a nu, na atualidade, o processo de criação de um Estado-nação: “O nacionalismo da África é uma realidade que desempenhou papel no encerramento do colonialismo territorial, mas a nação mesma é uma ambição, mais que uma realidade. (…) enquanto a grande amiga do nacionalismo africano é a consciência racial, a grande inimiga das nacionalidades africanas pode ser a consciência étnica. O nacionalismo africano moderno nasceu e prosperou sob o estímulo da solidariedade racial e da negritude compartilhada. Por outro lado, a luta por nações modernas e viáveis na África é consideravelmente dificultada pelas agudas clivagens étnicas que frequentemente separam bantus de nilotas, ibos de hauçás e assim por diante”. Ali A. Mazrui e Michael Tidy, ob. cit., p. xii.

[17]: Tendo como substrato tanto as semelhanças entre os mitos e as ideologias quanto a importância dos mitos na construção social da realidade por diversos povos africanos, o antropólogo francês Georges Balandier – verdadeiro criador da expressão terceiro mundo em 1956, por analogia com o Terceiro Estado da França pré-revolucionária –, pretendendo demonstrar que “as doutrinas políticas modernas têm uma característica messiânica que é como uma réplica elaborada, teórica, aos messianismos populares que expressaram os primeiros questionamentos da situação de dependência”, analisa uma linha sucessória que vem dos aspectos ideológicos de mitos criados para “situar no mundo” os colonizadores recém-chegados – sincretismos como o dos fang do Gabão; o culto à carga como o dos haukás nigerianos; o amaldiçoamento como o dos ba-kongos do Congo – até a análise dos aspectos míticos de ideologias como as da negritude (Leopold-Sédar Senghor) e da reabilitação das civilizações africanas (Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Sékou Touré) e estabelece uma correlação entre “mitos com implicações ideológicas” e “ideologias com fundo mítico”. Cf., do autor, Teoría de la descolonización: las dinamicas sociales. Buenos Aires: Tiempo Contemporaneo, 1973, pp. 67-78.

[18]: A identidade, neste caso, pode mesmo assumir características maniqueístas ao estilo “quem não está comigo está contra mim”. De Paul Gilroy, professor da London School of Economics, Mark Christian, professor de sociologia da Miami University, tem a dizer o seguinte (com grifo nosso): “Um intelectual pós-moderno frequentemente louvado nos círculos dos estudos culturais da corrente dominante é o acadêmico ‘negro’ britânico Paul Gilroy. Seu último livro (…) segue a mesma veia de seu trabalho anterior (…) ao negar qualquer noção de solidariedade negra e consciência coletiva. Gilroy exemplifica o ataque seletivo às perspectivas afrocêntricas e a qualquer outra coisa que se ligue à teoria da solidariedade diaspórica africana. (…) Gilroy dá forte indicação de que está desligado da luta dos povos africanos. (…) Ele veste a ‘máscara’ e busca a aprovação da base intelectual majoritária europeia na academia ocidental. Sua perspectiva tem lhe granjeado elogios dos círculos intelectuais da corrente principal. Tal como ocorre com outros que não costumam adotar uma abordagem afrocentrada em seus empreendimentos intelectuais”. Um intelectual negro que discorde da perspectiva afrocentrada metamorfoseia-se, portanto, num “negro” entre aspas, em alguém que está desconectado da luta antirracista e não faz outra coisa além de buscar a aprovação de seus colegas brancos – em resumo, uma atualização da contradição entre o field negro (“negro da senzala”) e o house negro (“negro da casa grande”) estabelecida décadas atrás por Malcolm X, que apaga o fato histórico das diversas formas de luta e resistência dos “negros da casa grande”. Cf. Paul Gilroy. O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: 34, 2001; _______. Against race: imagining political culture beyond the color line. London: Harvard University Press, 2000; Mark Christian. “Conexões da diáspora africana: uma resposta aos críticos da afrocentridade”. Em Elisa Larkin Nascimento (org.). Afrocentridade: uma abordagem epistemológica inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009.

[19]: Parte delas pode ser acompanhadas, por exemplo, no número especial de Alternatives Sud intitulado “État des résistances dans le Sud” (vol. 13, 2004, pp. 81-127) e nos artigos de Pambazuka News (http://www.pambazuka.org/).

[20]: Muito exageradamente, Ali Mazrui e Michael Tidy propõem que os africanos diaspóricos, além de lutar suas próprias lutas, transformem-se em “grupos de pressão” em favor do Terceiro Mundo em geral e da África em particular; para tanto, tais “grupos de pressão” precisariam equiparar-se em influência aos judeus estadunidenses, capazes de levar os EUA a lançar um alerta nuclear mundial diante da crise de outubro de 1973 no Oriente Médio. Cf. Ali A. Mazrui e Michael Tidy, ob. cit., p. 362.

[21]: União Africana. “Rapport d’activites du president interimaire sur les activites de la Comission de l’UA (pour periode allant de juillet 2002 à fevrier 2003)”.

[22]: União Africana. “Activity report of the AU Comission for the period from march to june 2003”.

[23]: Cf. aqui o estatuto do ECOSOCC.

Duas observações.

1)

Não sei se é para entrar neste ensaio, mas senti falta, não vi nada sobre a “Guerra de Biafra”, na Nigéria, nos anos 60, que ocupou bastante a gente.

2)

Fiquei feliz em ver citado na nota 17 o “antropólogo francês Georges Balandier – verdadeiro criador da expressão “terceiro mundo” em 1956, por analogia com o Terceiro Estado da França pré-revolucionária”, etc. Bom, nem sabia que era antropólogo, para mim era diplomata francês, mas tanto faz, o importante é que em inventar esta “analogia” com as classes subalternas da revolução francesa, não só denominou mas alertou os poderes de então, do potencial revolucionário de um “terceiro” mundo, até então sub domínio deles (sob ataque constante dos eua, o poder em assunção, com resultado precoce a emancipação das colônias índias holandesas em ’48, etc.). Foi uma verdadeira divisão de águas, esta invenção de Balandier – que não foi pouca coisa já que até hoje predomina esta denominação – e que a partir dela, desde ’56, os poderes (europa e eua) juntos se voltaram para impedir de qualquer jeito a “emancipação” da África (e porque não, das Américas do Sul, que logo entraram no conceito de um “terceiro mundo”) e entra tudo que vcs falam sobre o “estado”, resíduo das colonizações imperialistas europeias, do século anterior e o conceito “nação”. Aliás, mesma coisa no oriente médio…

Brjs, Eric

Eric,

Você lê com mais atenção que eu, porque essa passagem da nota tinha-me escapado. Na verdade, o criador da expressão «terceiro mundo», em evocação do tiers état, foi o economista francês Alfred Sauvy, num artigo publicado em 1952.

Na minha opinião, como conceito revolucionário, «terceiro mundo» é muito ambíguo, e eu considero-o uma herança do velho conceito fascista «nação proletária». Mas mesmo sem ir tão longe, o problema lembra-me o que escreveu Joseph L. Love (Crafting the Third World. Theorizing Underdevelopment in Rumania and Brazil, Stanford, California: Stanford University Press, 1996, pág.135) ao afirmar que os terceiro-mundistas separam a crítica ao imperialismo da crítica ao capitalismo. Este livro de Love que acabei de citar, embora nada tenha a ver com a África, diz directamente respeito ao problema. Love mostra como as teses do notável economista e político fascista romeno Mihail Manoilescu influenciaram directamente Raúl Prebisch e o CEPAL e, por aí, Celso Furtado e toda a esquerda desenvolvimentista latino-americana e especialmente brasileira. Sem dúvida que o «terceiro mundo» tem um grande potencial revolucionário. Mas como passará esse potencial do anti-imperialismo para o anticapitalismo? Essa foi a revolução fracassada da minha, e da sua, geração.

Caros JB e Eric,

uma correção, então, precisa ser feita. Embora Alfred Sauvy haja, de fato, inventado a expressão num artigo de 1952 — “Trois mondes, une planète”, em L’Observateur, 14 ago. 1952, n°118, page 14 — a expressão apenas se difundiu a partir de uma publicação dirigida por Georges Balandier (Le Tiers-Monde: sous-développement et développement. Paris: INED, 1956).

Bom, não vou comentar sobre revoluções fracassadas, já que por enquanto estou vivo! E vcs também…

Eu disse algo sobre o potencial revolucionário do conceito de um “terceiro mundo”, em analogia de um tiers état? Nada disso, ao contrário, como disse, ele foi inventado e historicamente funcionou como um conceito resolutamente anti-revolucionário; como alerta e, logo, amálgama entre os poderes imperialistas opostos (europa e eua) para impedir qualquer “emancipação”, seja na África, seja na Ásia, seja no Oriente Médio, e ainda, no andar, botando as súb-Ámericas no mesmo saco, com bastante sucesso, como vc até citou (aiai!) os “nossos” inteletuais de esquerda desenvolvimentistas. Mas nem é preciso ir tão longe: em qualquer mesa de bar a questão é a mesma: foi um conceito tão interiorizado, virou tão hegemômico, que nem dá vontade de frequentar mais mesas de bar… (bem que outro impedimento é que em mesa de bar hoje não se pode mais fumar…..).

Só pra finalizar (estou em clara desvantagem, que pelo jeito vcs tem toda literatura na sua frente, pra citar, que alíás, incomoda nem um pouco, vcs estão de parabéns pra compartilhar com a gente!), voltando pro comentário: “Joseph L. Love… ao afirmar que os terceiro-mundistas (sic!) separam a crítica ao imperialismo da crítica ao capitalismo”, acho um bom gancho.

Brjs, Eric

Ah, e ontem encontrei (sem citar nomes) um pessoal do PP e disse que seria bom o PP organizar uns debates presenciais.

Para quem não saiba inglês, disseram-me agora que o livro que citei está traduzido no Brasil. Fica a indicação: Joseph L. Love, A construção do Terceiro Mundo. Teorias do

subdesenvolvimento na Romênia e no Brasil (tradução de Patrícia

Zimbres), Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. Aconselho vivamente a leitura.

Gostei muito sobre este artigo. feliz sois vois que pensam em africa

o texto esta bom mas so presissa de mais imagen,e informação

assi biaaa

Numa leitura rápida fiquei com a sensação que faltou uma referência a tentativas de projectos supra-nacionalistas como aqueles que juntaram Gana-Senegal-Gâmbia ( para citar alguns) numa criação política num nível diferente daquele da união africana. E claro, falar da guerra do biafra e da federação nigeriana é importante. O problema está bem colocado,é evidente a substituição do colonialismo pelo nacionalismo capitalizante como o resultado actual (mas não devemos ignorar o ideal ou mito ou objectivo supra ou mega nacionalista do pan-africanismo ou de um certo pan-africanismo, atingir uma unidade no interior de fronteiras de muitos países africanos já é combater muitos nacionalismos ou “etnismos”, veja se a Líbia de hoje e se no futuro será ou não um país dividido). Entendo a posição de um anarquista face ao projecto Estado ou Super-Estado, entendo-o porque nos recorda que populações inteiras na base desses projectos pagam um preço alto para a sua manutenção. Mas não consigo parar de pensar na população Líbia de hoje.Qual será o preço mais caro o passado distante, o passados recente , o presente, o futuro?? Será a solução voltar a uma espécie de concelho tribal/étnico ad hoc a melhor forma de garantir a liberdade dos povos, (falemos apenas da base a partir de agora da classe baixa) desse povo? E recordo me que muitas vezes a autonomia tradicional dos povos africanos, não só abriu portas para o esclavagismo atlântico como tomou parte no combate à resistência ao imperialismo. Alinhando com Nkruma, Cabral e outros, que tradições queremos e que tradições temos? Algumas estam fortemente “contaminadas” por um contacto com o Oriente e o Ocidente (dos últimos séculos) e nem sempre numa lógica de vacinação em defesa dos interesses das classes baixas. Receio ter ficado com a sensação que o próprio texto defende o seu mito, a sua proposta de ordem (Des-ordenada). Será esta a melhor forma de garantir que a realidade das contradições de classe seja alterada para que um equilíbrio social tome forma na vida dos africanos? Não existirá um espaço desgovernado na África de hoje, não terá ele sempre existido, não se poderá estudar esse espaço e perceber onde sucedeu e onde falhou? Teremos a ideia que há projectos sociedade infalíveis. Não estaremos nós a olhar para o problema a uma longa distância e com lentes que uma boa parte de africanos ou outros povos fora do hemisfério norte não valorizam, não entendem, não credibilizam? Bom estudo. Sei que certamente os autores serão mais profundos em explicar como foi catapultada esta expressão capitalista do pan-africanismo, e o sangue que teve que ser sacrificado no altar do sucesso africano para que tal tenha ocorrido.

Gostei, o texto foi bem escrito pelos autores!

Pan-africanismo ate os dias de hoje e um problema.

by:Edeezy Moniz.

Estudante do Colegio ABC Namibe/Angola

9ºano