Um velho combatente operário, que agora sobrevive como alfarrabista vendendo e trocando livros nas feiras da região de Lisboa, acaba de publicar o seu primeiro romance. E pediu-me que o apresentasse. Por José Mário Branco

«Sempre o conheci firme mas afável,

com aquele fundo humanista sem o qual o comunismo degenerou no horror.

Fala com palavras de sabedoria

que só conhece quem cresceu com o tempo da natureza.

Se os poetas “são os loucos porque andam na frente”,

este camponês-operário sabe, de certeza, onde eles moram».

[na capa do livro]

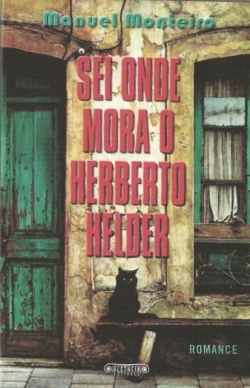

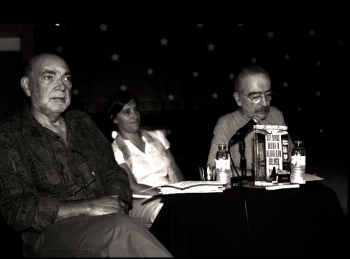

Eu não sou crítico literário. Por isso, este convite – do Manuel Monteiro e da editora Alêtheia, para vir aqui hoje fazer a apresentação do seu livro Eu sei onde mora o Herberto Helder [1] – deixou-me na contingência de vos dirigir a palavra sobre outras coisas, noutro tom… – digamos, num campo de competências diferente do da análise literária.

Eu não sou crítico literário. Por isso, este convite – do Manuel Monteiro e da editora Alêtheia, para vir aqui hoje fazer a apresentação do seu livro Eu sei onde mora o Herberto Helder [1] – deixou-me na contingência de vos dirigir a palavra sobre outras coisas, noutro tom… – digamos, num campo de competências diferente do da análise literária.

Claro que li o livro. Li este romance do Manuel de um só fôlego, em poucas horas, numa atitude completamente aberta – mas que nunca poderia ser distanciada, porque a ele estou ligado por uma amizade já muito antiga e fiel, alicerçada em valores que, no essencial, nunca mudaram.

Li o livro, como sempre leio, aberto à surpresa. Mas como ele já me tinha contado, de viva voz, o fio da história – e até me tinha lido algumas partes –, a surpresa que pude ter não foi tanto em relação ao conteúdo. O que me surpreendeu foram duas coisas: primeiro, a total liberdade de estilo, diria melhor, a liberdade de linguagem como afirmação de uma cultura de classe; e, em segundo lugar, surpreendeu-me que acabasse por ser a liberdade o próprio tema central da história contada, como se o livro fosse um exercício de afirmação do indivíduo, através das suas vivências, livre de sujeições a uma imagem social e a clichés ideológicos.

O Manuel Monteiro é um poeta da vivência, não um poeta da síntese do voo interior. Ele chama ao seu blogue “poeta rebelde”, e só se compreende que use esse pleonasmo para distinguir entre “poeta rebelde” e “rebelde poeta”. A visão e as práticas revolucionárias que sempre abraçou partem de si próprio, são consequência de uma maneira de viver, melhor dizendo, são consequência do assumir de uma condição social.

Chamei a atenção para isso quando, há uns anos, estive neste mesmo lugar no lançamento do seu livro de poesia – pois, não sei se já repararam, é “a primeira vez que eu estou aqui pela segunda vez” – o que prova que temos, nós também, de estar atentos e disponíveis, porque, por vezes, e parafraseando a voz popular, a verdade sai da boca dos animais, mesmo que não se chamem Osborne [personagem do livro, que é um gato]. Américo Thomaz [um dos presidentes de Portugal durante o fascismo] não podia ter consciência do alcance filosófico dessa sua frase; ele poderia ter dito “é a segunda vez que estou aqui pela primeira vez”, mas saiu-lhe a inversa. A frase “É a primeira vez que estou aqui pela segunda vez”, que equipara momento-primeiro com momento-único, encerra toda uma filosofia acerca da irrepetibilidade do gesto, acerca da falácia que são todas as rotinas, acerca da auto-reponsabilização que são as nossas opções de cada momento. Cada decisão é uma escolha e cada escolha uma decisão. Américo Thomaz, não merecendo outra coisa senão ser achincalhado como símbolo ridículo do fascismo, enviava-nos, involuntariamente, a mensagem da negação do fascismo.

Esta deriva histórica não é inocente da minha parte. Porque tem a ver com a liberdade que está na origem de todo o gesto criador. A obra nasce do impulso total do criador (“total” no sentido em que é um impulso ao mesmo tempo consciente, subconsciente e inconsciente, que envolve corpo e espírito, ou seja, que é orgânico). Antes da palavra lida, antes do som ouvido, antes da tela olhada, antes da estreia da peça ou do bailado, antes do filme projectado – tudo existe apenas no voo privado dos criadores que, na mais total solidão, representam todos os futuros leitores ou espectadores possíveis, isto é, representam o todo da Humanidade; é o momento da solidão enquanto representante de todas as solidões, ou seja, a única hipótese de não-solidão. Desse modo se estabelece a universalidade da arte. E é essa a porta por onde a obra escapa inexoravelmente à sua posse pelo autor.

Esta deriva histórica não é inocente da minha parte. Porque tem a ver com a liberdade que está na origem de todo o gesto criador. A obra nasce do impulso total do criador (“total” no sentido em que é um impulso ao mesmo tempo consciente, subconsciente e inconsciente, que envolve corpo e espírito, ou seja, que é orgânico). Antes da palavra lida, antes do som ouvido, antes da tela olhada, antes da estreia da peça ou do bailado, antes do filme projectado – tudo existe apenas no voo privado dos criadores que, na mais total solidão, representam todos os futuros leitores ou espectadores possíveis, isto é, representam o todo da Humanidade; é o momento da solidão enquanto representante de todas as solidões, ou seja, a única hipótese de não-solidão. Desse modo se estabelece a universalidade da arte. E é essa a porta por onde a obra escapa inexoravelmente à sua posse pelo autor.

O salto qualitativo dá-se no momento em que a obra é partilhada, o momento da sua existência social. Por isso, o leitor (ou o espectador ou o ouvinte) é o efectivo recriador da obra, que fora apenas pressentida no âmbito privado do seu parto. Talvez seja isso que distingue a masturbação do amor.

Quem sabe se um dia, partindo sistematicamente do particular para o geral, se essa partilha recriadora vier a ser aplicada às relações sociais, ela não poderá ser o foco da invenção de uma política nova, de uma sociedade nova, de um novo mundo. Os políticos, como os artistas, nunca deveriam ser profissionais – não no sentido da preparação e da dedicação, mas no sentido de uma actividade que os classifica na comunidade a que pertencem, e da qual se tornam dependentes. Porque essa dependência etiquetada se torna uma real divisão do trabalho, condiciona a sua liberdade de criação e acaba por impedi-los de se entregarem à partilha dos sonhos. Aquilo que é geral por natureza – a generalidade, a proclamação, a ideia já feita, a máscara do discurso e do interesse inconfessado – separa-se do real e não permite a partilha da acção, a recriação livre dos gestos e dos sentidos. Os capitalistas sabem bem – ao contrário das esquerdas – que a política efectiva parte sempre do particular para o geral, começa sempre na empresa, local genuíno da criação de mais-valia, e só depois, conforme os níveis de dominação, se alarga ao campo da chamada vida social, do lazer e da cultura, ou seja, ao espaço-tempo em que a vida parece ser privada, que é o espaço-tempo em que a força de trabalho se reconstitui, descansando, fazendo filhos e ajudando-os a crescer.

Este livro poderia ter ficado na gaveta ou no computador do Manuel Monteiro. A sua transformação em obra é, neste caso, da responsabilidade da Zita Seabra e da editora Alêtheia. E assim, podemos conhecer uma história na qual – como confessa o autor – o protagonista pressente a sua libertação, mais do que na performance sexual, na sua vivência empolgante com um poeta clochard, Sebastião Alba, que afirma, perante uma comunidade regrada, disciplinada e codificada, a sua total independência, ou melhor, a total independência dos seus valores. O gesto poético é visto, e sentido, como imanentemente transgressor; devidamente marginalizado, mas tolerado desde que marginal. Ou seja, desde que não constitutivo de uma nova relação social. Claro que esse transgressor, a partir do momento fatal em que partilha a transgressão com alguém, tinha de morrer atropelado.

Mas fica-nos uma questão que o Manuel Monteiro coloca a toda a esquerda, e que a esquerda não costuma gostar nada que lhe coloquem, porque nunca a conseguiu resolver a não ser pela via do discurso: como se resolve a contradição entre a “liberté” e a “égalité” [a liberdade e a igualdade], que separou Bakunine de Marx? Ou seja, o que é realmente a “fraternité” [fraternidade], esse terceiro termo da promessa de 1789 que, apesar de todos os sonhos, de todo o sangue, de todos os planos infalíveis, até hoje nunca resultou noutra coisa que não fosse a reprodução do sistema de classes dominantes e dominadas, que não fosse a geração de novas elites opressoras e expropriadoras da vida?

Mas fica-nos uma questão que o Manuel Monteiro coloca a toda a esquerda, e que a esquerda não costuma gostar nada que lhe coloquem, porque nunca a conseguiu resolver a não ser pela via do discurso: como se resolve a contradição entre a “liberté” e a “égalité” [a liberdade e a igualdade], que separou Bakunine de Marx? Ou seja, o que é realmente a “fraternité” [fraternidade], esse terceiro termo da promessa de 1789 que, apesar de todos os sonhos, de todo o sangue, de todos os planos infalíveis, até hoje nunca resultou noutra coisa que não fosse a reprodução do sistema de classes dominantes e dominadas, que não fosse a geração de novas elites opressoras e expropriadoras da vida?

Este protagonista, dominado por preconceitos políticos e religiosos inconsistentes mas vigentes, mas apesar disso dominado por um gosto absoluto pela curiosidade e pelo prazer, anda sempre à procura de qualquer coisa que não sabe o que é – esse homem simboliza o fosso entre as esquerdas-de-projecto, que não conseguem ser o projecto, e as esquerdas-de-comportamentos que, avessas à reflexão crítica, não enxergam um palmo à frente do nariz.

A vida é um exercício difícil e perigoso, porque é um projecto de acção, um mapa de factos.

Quando visionada por um poeta da vivência, como o Manuel Monteiro, ela torna-se uma provocação amorosa. Por isso as palavras dele estão cheias de piscadelas de olho e de sorrisos tristes. Por isso este livro é dedicado a uma criança, e não uma criança qualquer, mas sim o grande amor da sua vida que é o seu neto Gabriel.

O Gabriel, na vida do Manuel Monteiro, é actualmente um amor exilado [com os seus pais, emigrados em Londres]. Tal como o seu sonho revolucionário. E é essa a diferença maior entre o Manuel Monteiro que esteve nesta sala há uns anos atrás e aquele que está aqui agora: as mazelas de saúde exprimiram-lhe no corpo essas dolorosas separações. Ao contrário do amor de um neto pelo avô, o amor de um avô pelo seu neto nunca pode ser inocente. Como a revolução nunca poderá ser inocente. A revolução só tem passado e presente; o seu futuro ainda não existe porque é o caminho que falta fazer.

Essa forma de lidar com o desconhecimento do resto do caminho, que tanto assusta os revolucionários profissionais, é o maior legado dos portugueses à humanidade, esses que, como escreveu Sophia, “navegavam sem o mapa que faziam”. Uma espécie de espírito prático e de sobrevivência que só tem projectos inéditos e metodológicos, e que consiste em aprender rápida e eficazmente onde se está, tendo uma ideia muito vaga de como chegar a esse lugar para onde se quer ir. É assim que se fazem as grandes viagens colectivas. Porque a nova sociedade que sonhamos é, de facto, “um mar nunca dantes navegado”. E no entanto navegamos.

Essa forma de lidar com o desconhecimento do resto do caminho, que tanto assusta os revolucionários profissionais, é o maior legado dos portugueses à humanidade, esses que, como escreveu Sophia, “navegavam sem o mapa que faziam”. Uma espécie de espírito prático e de sobrevivência que só tem projectos inéditos e metodológicos, e que consiste em aprender rápida e eficazmente onde se está, tendo uma ideia muito vaga de como chegar a esse lugar para onde se quer ir. É assim que se fazem as grandes viagens colectivas. Porque a nova sociedade que sonhamos é, de facto, “um mar nunca dantes navegado”. E no entanto navegamos.

Manuel Monteiro, como poucos, sabe que “navegar é preciso” e que, além disso, ao contrário do que diz a canção, “viver é preciso”.

Lisboa, 25 de Junho de 2011.

Navegavam sem o mapa que faziam

(Atrás deixando conluios e conversas

Intrigas surdas de bordéis e paços)

Os homens sábios tinham concluído

Que só podia haver o já sabido:

Para a frente era só o inavegável

Sob o clamor de um sol inabitável

Indecifrada escrita de outros astros

No silêncio das zonas nebulosas

Trémula a bússola tacteava espaços

Depois surgiram as costas luminosas

Silêncios e palmares frescor ardente

E o brilho do visível frente a frente

Sophia de Mello Breyner Andresen, em Navegações

[1] Herberto Helder é um dos maiores poetas portugueses contemporâneos, que tem agora 80 anos de idade e há muitos anos vive totalmente isolado no Funchal (ilha da Madeira), não aceitando entrevistas, nem prémios, nem qualquer tipo de projecção social.

Companheiros do Passa Palavra

Desde há cerca de dois anos que estou, por motivos de saúde, um pouco retirado dos combates políticos, junto das pequenas ou grandes lutas operárias.

Então, tenho-me quase profissionalizado na escrita e na leitura, até porque os livros da minha banca de alfarrabista de feira são uma tentação a que não resisto.

Por essa aprendizagem da escrita, que me levou a publicar livros de poemas e agora este romance, eu poderia caminhar sobre o vosso gesto solidário e produzir uma peça que dissesse um pouco de mim e de como a vossa atitude me tocou. Mas, para mim, como para as crianças, quando o afago é tão terno, só me apetece adormecer sobre as vossas palavras e acordar vestido com elas. E ainda sobre elas produzir outras; uma síntese dos grandes sentimentos humanos: gratidão e emoção…

Um grande abraço, queridos amigos e camaradas

Manuel Monteiro

Olá,

Maravilha de apresentação, caro José Mário – me emocionei ao ler essas palavras.

Está de parabéns o autor desses poemas (Manuel Monteiro). Gostaria muito de, um dia, poder obter uma cópia dessa obra.

Grande abraço!

Parabéns ao Manuel Monteiro e ao José Mário pelas palavras tão sinceras e emocionantes aqui compartilhadas. A apresentação exposta dá-nos a dimensão da qualidade e intensidade da obra. Sem dúvida, fiquei curiosa par ler também.

Um grande abraço!