Por Amanda Prado e Kena Chaves

Então a proibição do Rolezinho foi a mais nova expressão de exclusão, entre tantas outras com as quais convivemos na cidade. Imigrantes pobres, mães solteiras pobres, jovens negros pobres, desempregados pobres, trabalhadores informais pobres, entre tantos outros pobres têm algo em comum além da pobreza: somos invisíveis. E enquanto invisíveis necessários, subverter esta invisibilidade e questionar a segregação nos é terminantemente proibido, passível de multa e de mais constrangimento.

Dos cavalos do apocalipse apontados por Zizek em Vivendo no fim dos tempos, o crescimento explosivo das divisões e exclusões sociais é aquele que mais sentimos cotidianamente na vida na metrópole. São Paulo, uma cidade segregada, logrou ao longo do histórico de sua urbanização empurrar os negros e pobres para longe das áreas centrais. Ainda hoje, bairros desalojados, favelas incendiadas e posteriormente desaparecidas nos trazem exemplos além de somar às políticas históricas higienistas, elitistas, de apartamento da população pobre e preta, que fizeram com que as periferias crescessem tanto e que as áreas centrais, e aqui pensando a centralidade na cidade para além de pontos cartesianos, se valorizassem.

Aos que insistem em dizer que a divisão entre centro e periferia não existe, é fácil verificar o contrário. Fica clara a concentração de renda, lazer, cultura, áreas verdes, transportes, intervenções urbanas, valorização do capital imobiliário — eis o centro. Os números da violência policial, pobreza, moradias precárias se combinam com a concentração da população afrodescendente — eis a periferia. Sim, é uma sociedade intrinsecamente racista. Sim, é uma cidade apartada. E sim, existe o centro e a periferia.

Parece que sim, a pobreza e a negritude, relegados às periferias, desvalorizam o urbano. O urbano – que na lógica do capital realiza-se como mercadoria na comercialização de suas localizações dentro do emaranhado de serviços, aglomerações populacionais, centros de consumo, disponibilidade e fluxo de transportes, vias de circulação, precisa esconder a pobreza. Ela, que é tão presente neste espaço, das contradições mais funcionais do capitalismo – parece não existir em determinadas zonas da cidade. Não por acaso.

Diferentemente de algumas cidades do Brasil, São Paulo consegue colocar sua pobreza debaixo do tapete. Para lá da ponte dos rios. Detrás dos muros. Sem estação de metrô. Sem corredor de ônibus. Com passagem cara no transporte. Encaixotados em conjuntos habitacionais nas bordas da urbe. Sobrepostos na última favela central que sobrevive às investidas do imobiliarismo. Ameaçando a redoma privada em sinais fechados. Apartados por fios elétricos fatais. Escondidos em cozinhas sob aventais. Confundidos entre eletrônicos e objetos de plástico. Encarcerados em calabuços. Esgotados no vai e vem rotineiro do transporte lotado… Onde estão os pobres? Onde estão os negros?

A pobreza na cidade existe, como perversidade, como fatalidade e mais que nada de forma fantasmagórica. Travestida nas bordas arredondadas e sedutoras das mercadorias, nos encaixes perfeitos de tijolos e revestimentos, na violência cotidiana que assombra ricos e mata pobres, sempre.

A pobreza na cidade existe, como perversidade, como fatalidade e mais que nada de forma fantasmagórica. Travestida nas bordas arredondadas e sedutoras das mercadorias, nos encaixes perfeitos de tijolos e revestimentos, na violência cotidiana que assombra ricos e mata pobres, sempre.

Não que seja coisa simples classificar cada “personagem” dessa trama na dualidade de vítima e vilão. Mas, já diziam os Racionais, “Por ouro e prata, Olha quem morre, Então veja você quem mata, Recebe o mérito…” é fácil de ver também quem tem direito a circular livremente e para quem a cidade permite apenas trajetos pré-determinados, que excluem desta trajetória o convívio, o lazer, os espaços compartilhados e a identidade.

Ao falar em apartheid, estamos falando no uso (e na impossibilidade de uso) da cidade. Em como os espaços são apropriados pelas classes sociais. Estamos falando em como, dentro desta lógica, é preciso confinar classes, reprimir os desejos subversivos, em função da ordem da reprodução do capital. Impedir mulheres, negros, imigrantes, pobres, invisíveis de circular, significar, transformar a cidade é privá-los do direito à cidade, que, segundo Harvey, é muito mais do que o direito ao acesso àquilo que já existe, traduz o direito a transformar a cidade, sua lógica, seus espaços de convívio, de acordo com os desejos das populações. Longe da conciliação de classes, o direito à cidade é o direito à transformação desta sociedade.

Os passeios em massa aos shoppings centers, organizados por jovens pobres e negros nos dizem, mais uma vez, de mais uma forma, que esta cidade está escandalosamente dividida, apartada, e que o povo pobre, preto, periférico não tem o mesmo direito sobre ela.

Se “quem apanha não esquece”, como podemos acreditar que a reivindicação pelos espaços de convívio não seja resultado da plena consciência desta exclusão?

E por que os rolezinhos assustam tanto? Disputa pelo espaço? Disputa pela possibilidade do consumo? Afronta às exclusões? Sim, e também por revelar a pobreza combativa e ousada dos jovens das periferias da metrópole, que extrapola os limites impostos, revelando o racismo, classismo, intolerância dos ricos e as opções do nosso Estado.

E por que os rolezinhos assustam tanto? Disputa pelo espaço? Disputa pela possibilidade do consumo? Afronta às exclusões? Sim, e também por revelar a pobreza combativa e ousada dos jovens das periferias da metrópole, que extrapola os limites impostos, revelando o racismo, classismo, intolerância dos ricos e as opções do nosso Estado.

Se para a classe média consumir é lazer, para os pobres tem de ser subsistência. Ao pobre o consumo é o supermercado; o lazer, o entorpecente; e a cultura, a televisão. Só que não!

“Subversivos aqueles que organizam e participam dos rolezinhos”, dizem, com outras e todas as palavras. Se é isto que tanto estrutura a vida cotidiana na cidade: também queremos. Se é o shopping, dentro dessa lógica, a mistura do espaço do encontro, do lazer, da realização da vida na metrópole: também queremos. Se consumir faz-nos sujeitos: queremos sê-lo. Se as mercadorias cotidianas fazem com que sejamos aceitos: aceitem-nos!

Mas parece mesmo que não é só isso. Para além da provocação ao desejo estruturante de nossa sociedade pelo consumo, o rolezinho é denúncia. E não denuncia apenas o mal-estar dos ricos frente aos pobres. O cerne da discussão não está no shopping ou se ele é espaço público ou não. A denúncia é pela segregação, pelo apartheid.

Antes de falar dos espaços públicos, poucos e sempre apropriados, é preciso denunciar os espaços privados. E são eles que vão revelar o apartheid. O shopping é um espaço privado. E é isso que o rolezinho denuncia. Sim, estamos privados do consumo, outra denúncia dos rolezeiros. E a ostentação do funk também pode ser lida como denúncia: sim, as vidas são vitrines.

A cidade se vende segregada. Vende-se livre de pobreza, ou pelo menos algumas áreas da cidade. E ostenta tal “qualidade”. A ostentação está na cidade mesma, em sua materialidade, aquela que conecta os homens no tempo e no espaço, e que se mostra como um convite ao consumo cotidianamente. Não apenas pela quantidade de propaganda que cruzamos, vitrines de negócios diversos, restaurantes, lojas, supermercados, mas também pelas localizações. A possibilidade de lucros com as localizações no urbano. A cidade toda é vitrine de consumo. Bairros elegantes, condomínios, ruas especializadas. “Vem ser feliz”, “lugar de gente feliz”, “qualidade de vida para a família”, “de cliente a fã”, “amar tudo isso”, são slogans e apelos consumistas muito comuns no urbano. O estilo de vida na cidade moderna, na cidade global, é aquele ditado pelo consumo: cores de roupas, de paredes, das unhas, cortes de cabelo, dobras em mangas de camisas, botões abertos ou fechados, forma das cortinas, disposição dos objetos nas casas, organização dos jardins, relações intermediadas por eletrônicos e mídias que nos transformam em audiências, nos vendem aos anunciantes e eles a nós seus produtos, se multiplicam no espaço urbano.

A cidade se vende segregada. Vende-se livre de pobreza, ou pelo menos algumas áreas da cidade. E ostenta tal “qualidade”. A ostentação está na cidade mesma, em sua materialidade, aquela que conecta os homens no tempo e no espaço, e que se mostra como um convite ao consumo cotidianamente. Não apenas pela quantidade de propaganda que cruzamos, vitrines de negócios diversos, restaurantes, lojas, supermercados, mas também pelas localizações. A possibilidade de lucros com as localizações no urbano. A cidade toda é vitrine de consumo. Bairros elegantes, condomínios, ruas especializadas. “Vem ser feliz”, “lugar de gente feliz”, “qualidade de vida para a família”, “de cliente a fã”, “amar tudo isso”, são slogans e apelos consumistas muito comuns no urbano. O estilo de vida na cidade moderna, na cidade global, é aquele ditado pelo consumo: cores de roupas, de paredes, das unhas, cortes de cabelo, dobras em mangas de camisas, botões abertos ou fechados, forma das cortinas, disposição dos objetos nas casas, organização dos jardins, relações intermediadas por eletrônicos e mídias que nos transformam em audiências, nos vendem aos anunciantes e eles a nós seus produtos, se multiplicam no espaço urbano.

E nesta mesma cidade, do culto ao consumo, de espaços de afirmação da lógica estruturante dos objetos em mercadorias, das relações em mercadorias, dos reis dos camarotes, tem gente que se assusta com o funk ostentação. Assusta os pobres e negros desejando ou ridicularizando o consumo das elites.

Se, para Harvey (2013), vivemos em cidades divididas, fragmentadas, tendentes ao conflito, podemos acrescentar e dizer que vivemos em cidades fictícias, virtuais. Uma cidade fragmentada, onde as realidades são muitas e raras vezes se cruzam. A segregação, o apartheid, funciona como o elemento que garante a virtualização da realidade que surge como sombra, aquela que não pode ser, que precisa ser evitada. E concordando com Zizek (2003), a “ficção” se mostra como o elemento fundamental à aceitação do cotidiano. Iasi (2013) nos atina também para a reflexão sobre o real, já desde um outro ponto, este como imposição de uma lógica capitalista do funcionamento do cotidiano, da cidade, de circulação, venda da força de trabalho. O real como aquilo que está dado, naturalizado e imutável. E o desejo como subversão, a tentativa de reposicionamento da ordem na cidade, por exemplo, a coragem dos meninos que enfrentam a lógica da segregação, ainda que seja para denunciá-la.

O Estado partidário de uma classe precisa mostrar-se efetivo e sua efetividade é traduzida, no caso da violência policial, no extermínio dos pobres e dos negros. Escolhe-se maltratar, matar, desaparecer com aqueles que já não importam, que não fazem falta ao funcionamento da cidade do capital, os invisíveis.

O Estado partidário de uma classe precisa mostrar-se efetivo e sua efetividade é traduzida, no caso da violência policial, no extermínio dos pobres e dos negros. Escolhe-se maltratar, matar, desaparecer com aqueles que já não importam, que não fazem falta ao funcionamento da cidade do capital, os invisíveis.

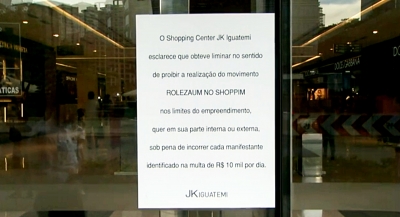

E mais uma vez, este Estado agiu prontamente e o “Rolezaum no JK” não aconteceu. Impressiona o desaparecimento da morosidade do judiciário, que ganha asas quando é para defender o uso privado dos espaços, ao lançar quase que imediatamente a liminar proibindo os rolezinhos nos shoppings. A ação policial, sempre violenta contra os pobres e pretos, que não só reprimiu a entrada dos participantes do rolezinho no JK como impediu a circulação de jovens em bairros da cidade, como no caso dos meninos enquadrados na entrada da estação de trem em Itaquera.

E claro, os desejos, sempre duramente reprimidos. Mais ainda quando tomados por subversivos da ordem do capital. Aquele que reprime as ações de movimentos sociais, organizações de trabalhadores, bailes funk nas ruas, rolezinhos é um Estado Capitalista. E é também um Estado classista e racista, que deixa escapar seu partidarismo nas esquinas das periferias todos os dias, e como pode, contra os pobres e negros em todos os lugares.

Nota sobre as autoras

Amanda Prado é mulher, negra, produtora e ativista cultural: [email protected]

Kena Chaves é geógrafa, curiosa, mestranda pela Universidade Estadual de Campinas: [email protected]

Referências

HARVEY, D. A liberdade da cidade. IN: Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo, Boitempo Editorial, 2013.

IASI, M. L. A rebelião, a cidade e a consciência. IN: Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo, Boitempo Editorial, 2013.

RACIONAIS Mc’s – Negro Drama, do disco “ Nada como um dia após o outro”. 2002.

ZIZEK, S. Vivendo no fim dos tempos. São Paulo:Boitempo Editorial, 2012.

______ Bem vindo ao deserto do real!: cinco ensaios sobre o 11 de setembro e datas relacionadas. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003.

Os leitores brasileiros que não entendam algumas expressões correntes em Portugal

e os leitores portugueses que não percebam certas expressões usadas no Brasil

dispõem aqui de um Glossário de gíria e termos idiomáticos.

li por aí que os jovens que foram barrados e reprimidos nos primeiros rolezinhos de fato frequentavam estes mesmos espaços sem grandes problemas quando o faziam individualmente.

Me pergunto então se, mais além dos racismos e segregações que de fato existem na cidade e muitas vezes de forma institucional, como nos clubes onde babás são obrigadas a usar uniformes, se então o que marca a diferença nos eventos que vimos nas últimas semanas não seria a forma da multidão.

O shopping Eldorado não tinha medo da multidão de estudantes da USP com seus cantos bestas, mas todos sabemos que não se trata de algo descontrolado nem muito menos autoconvocado, há uma estrutura hierárquica e até uma periodicidade que marcam o evento.

Agora, quando os jovens negros da periferia se juntam numa data aleatória sem nenhum motivo claro, sem nenhum líder, creio que isso é o que amedronta, a indefinição da multidão, o poder que ela tem. Só o fato dela existir assim amorfa já se coloca como uma ameaça ao monopólio e ao mando da PM. Nesse sentido eu não vejo como dissociar estes eventos dos eventos de Junho, embora ideologicamente sejam bastante distintos. Creio, no entanto, que há uma experimentação das massas amorfas, as pessoas (espero!) estão começando a entender (e muitas a temer) o poder que uma multidão tem. Agora, o que fará esta ou aquela massa, bem, isto é bastante difícil saber. Nos EUA elas invadem as lojas para comprar com preços em desconto (convocadas pelas lojas, fato). Na Argentina os saques recentes foram convocados pela polícia em greve para forçar um aumento de salário.

“Se consumir faz-nos sujeitos: queremos sê-lo. ” Isso é subversivo?

Eu adoraria escrever o que sinto, mas não posso. Esse artigo me fez pensar muito no meu modo de vida. Sou classe média, moro em Campo Grande, MS. Vejo que, apesar de não ter uma vida de luxo, vivo longe da realidade pobre (não gosto de usar muito esse, termo, mas é melhor do que escrever: “A realidade da base da pirâmide”, ou “da maior parte da população brasileira”). Não sei o que é ter que passar fome, o que se ver rodeado de injustiça e desatenção do governo. E vejo que ainda não sendo rico, levo uma vida consumista e desperdiçadora.

Não sei a realidade de São Paulo, portanto produzir uma opinião sobre a massa que faz os rolés. Quando homenagearam os 400 e tantos anos de SP na TV e vendo as pessoas entrevistas falando bem da cidade, fiquei pensado agora: “Pô, eu não conheço a cidade! Porque estão fazendo uma reportagem sobre uma cidade que não conheço? Justamente por isso, para que eu possa conhecer! Mas, eles falaram apenas do lado bom, não do lado ruim, como a periferia descrita neste artigo. Estão querendo me vender a imagem de cidade perfeita, dos sonhos!”. A reportagem fez uma rápida menção do lado *ruim* da cidade, com uma frase que minimizava o problema.

O artigo fala muito bem sobre a propriedade privada. É verdade, que por os shoppings serem áreas privadas, que indiretamente você está pagando para consumir lá, eles poderiam muito bem controlar a entrada de quem quer que fosse. Essa é minha opinião! E o artigo falou muito bem quando disse “segregação” do consumo, de que certo shopping só quer gente rica consumindo lá. E o rolé é uma forma de denúncia dessa realidade. Eu estou errado quando falo que o shopping é privado e que pode escolher quem entra? Não! Mas acho que esse é o ponto que me tocou. Não estou errado ao dizer e apoiar isso. Mas isso só mostra quanto problema existe. Por que eles não podem? A melhor resposta é “porque são pobres, não vão consumir muito lá”. A argumentação da violência que essa *massa* causa(porque são poucos indivíduos que se aproveitação da oportunidade), perde sentido diante desse artigo. Os rolés são uma crítica imensa á propriedade privada e ao capitalismo! Por que ter que ser eles segregados? Não são eles seres humanos, que tem sentimentos, e mesmos direitos, não são eles nossos irmãos? Isso mostra que o meu modo de vida, o meu pensamento, o nosso governo está errado.

Só não critico o consumismo. Apesar de não poder ter a mesma abrangência de uma pessoa numa posição econômica como a minha, encontramos jovens dessa massa dos rolés que são consumistas, que tem um boné de marca (ou mesmo falsificado), um celular “Iphone” ou Android (ou um Xing Ling), mostra que eles querem coisas caras, querem consumir. Eu acho muito precoce formular uma opinião de que eles querem ridicularizar o consumo, as coisas caras, ou se eles querem justamente por serem caras e tendo isso demonstrar um grau de superioridade no grupo. Vejo que questão de ser consumista não é coisa de classe social. A classe só define quem realmente TEM poder de consumir. Mas a realidade da pessoa não muda a mentalidade dela de querem ter o bom e o melhor! Apesar de que em cada classe social, o contexto de ser tornar um seja diferente, no final é a mesma coisa. Mas não estou generalizando dizendo que todos que fazem parte dessa massa dos rolés são consumistas, ok? E para finalizar, sei que na massa, o fato dele ter um boné de marca não significará que ele terá um celular bom, um videogame bom, um computador bom.

É preciso não ter uma visão moral do tal “consumismo”, como se fosse fruto de escolha individual e não uma determinação de estruturas ou instituições sociais.

Não conheço nada melhor antes ou depois do que foi escrito por Jean Baudrillard em fins dos anos 60 e início dos 70 sobre “consumo” nesse sentido, de um ponto de vista crítico, anticapitalista. Abaixo reproduzo um trecho de uma espécie de “resumo” ou fichamento de algumas passagens dos livros A Sociedade de Consumo e Por Uma Crítica da Economia Política do Signo, que fiz anos atrás. Acho que trazem elementos para pensar o que se discute aqui.

“quando se fala de Produção e Consumo, trata-se de um só e idêntico processo lógico de reprodução amplificada das focas produtivas e do respectivo controle” (Baudrillard, 1995a, p.82). Estaríamos ainda dentro de um processo geral e de um sistema que permanece essencialmente inalterado. Necessidades e satisfações dos consumidores se apresentam como forças produtivas, forçadas e racionalizadas como outras (por exemplo, a força de trabalho). Assim o consumo revelaria-se como dimensão de coação, ao contrário da intenção da ideologia vivida, dominado ao mesmo tempo pelo constrangimento da significação e pelo constrangimento da produção.

Da mesma forma que a emergência da força de trabalho, a emergência das necessidades como força produtiva seria também origem de contradições sociais e de luta de classes – embora Baudrillard (1995b) ainda deixasse em aberto as contradições históricas que nos reservariam a emergência e exploração dessa nova força produtiva.

Consumo como estratégia de classe e mecanismo de poder

No artigo de 1969 A Gênese Ideológica das Necessidades, Baudrillard afirma que o consumo deveria ser definido “não só estruturalmente como sistema de troca e de signos, mas estrategicamente como mecanismo de poder” (Baudrillard, 1995b, p.77). No artigo Função-Signo e Lógica de Classe, também de 1969, o consumo é desvelado como estratégia de classe. Como já dissemos, as análises posteriores de Baudrillard sobre o consumo perdem ênfase nesse aspecto, talvez por ele achar o tema esgotado. Nesse artigo, porém, o consumo – dimensão da troca generalizada de signos – é visto como lugar de uma intensa manipulação política, e é analisado em termos de estratégia política de classe. Burguesia e proletariado, embora jamais tenham existido em estado puro, constituiriam um modelo antagônico segundo o qual a lógica e a estratégia de classe se definiriam e atuariam concretamente.

É-nos impossível reproduzir a riqueza, clareza e profundidade dessa análise de Baudrillard (1995b) sem reproduzir o referido artigo quase na íntegra. Resta-nos trazer um pequeno exemplo ilustrativo dessa estratégia de classe.

É mostrado, por exemplo, a partir de análise do objeto-TV, que “há aqueles para quem a TV é um objeto, e há aqueles para quem ela é um exercício cultural” (idem, p.43), e que nesse tipo de oposição radical fundaria-se “um privilégio cultural de classe que se inscreve num privilégio social de essência” (idem, p.43). Privilégio esse que seria mascarado através da posse comum da TV, por exemplo.

Tal lógica cultural de classe nunca seria manifesta; o consumo apresenta-se como função social democrática e como função das necessidades humanas, e por isso acabaria jogando como instituição de classe. Através do consumo – da troca generalizada de signos a partir de objetos de consumo – o país dos trusts se mascararia de país das salas de estar, das cilindradas, dos tênis de jogging etc. etc.

Enfim, toda uma nova concepção e estratégia de classe se organizaria em torno da posse de bens materiais e culturais: “simula-se que se universalizam os valores e os critérios de consumo apenas para destinar as classes “irresponsáveis” (sem poder de decisão) ao consumo, e desse modo preservar para as classes dirigentes o exclusivo dos seus poderes” (idem, p.48). Há aqueles para quem o prestígio do consumo seria de algum modo o usufruto de um privilégio fundamental (político e cultural) e há aqueles que são relegados ao consumo, e que devem se resignar a ele, tornando-se o próprio signo de sua relegação social. O consumo e a profusão de objetos para esses últimos marcaria o limite das possibilidades sociais. Para esses, “a responsabilidade social [poder de decisão] e de realização pessoal é reduzida a necessidades e absorvida nos objetos que as satisfazem” (idem, p.48). A profusão de objetos de consumo e a superioridade das “classes altas” em termos de equipamento eletrodoméstico, de alimentação de luxo, de marca, vem mascarar o fato “da sua proeminência não se fundar justamente nos signos do prestígio e da abundância, mas alhures, nas esferas reais de decisão, de gestão, de poder político e econômico, na manipulação dos signos e dos homens” (idem, p.49).

A adesão aos valores do consumo funcionaria assim como uma “nova moral para uso dos escravos” (idem, p.48). O consumo, longe de ser um sistema de valores universal, se constituiria em uma instituição e uma moral e, portanto, um elemento da estratégia de poder. Ele viria assim de certa forma substituir a religião e seus princípios morais, fazendo-se crer, como ela, possuir o mesmo sentido no topo e no fundo da escala social (idem).

Contra a objeção de que essas análises de Baudrillard (1995a; 1995b) são datadas e localizadas, isto é, que se referem essencialmente a uma sociedade européia em plena difusão de objetos de consumo e de poder de compra da população em geral, sob a proteção de um Estado de Bem-estar Social, e que portanto as teses sobre uma “sociedade de consumo” não fariam sentido na realidade brasileira do século XXI, é preciso afirmar que toda essa lógica do consumo e de “estratégia de classe” é tão presente nos centros urbanos latino-americanos de hoje, e de forma até mais cruel e profunda devido a toda desigualdade de poder (real) existente nesse continente, do que nos centros urbanos europeus na década de 60. É aqui que essas análises se tornam mais fáceis de serem verificadas, justamente porque as disparidades sociais, de essência, são maiores. É em histórias como a relatada por Simone Bastos de Menezes , na qual um gerente de boca do Morro da Mangueira, de dezesseis anos, que com uma arma de cada lado da cintura chega ao asfalto e compra dez pares de tênis Nike brancos iguais por mil reais de uma mulher que revendia mercadorias roubadas – porque o garoto queria ser “igual ao playboy de Ipanema” (antes de pensar em levar dinheiro para casa ou para a comunidade) –, que podemos perceber mais claramente como a lógica do consumo perpassa o conjunto da sociedade e a “estratégia de classe” que lhe é inerente assim se estabelece. Tal estratégia é tão mais eficiente quanto mais a lógica do consumo alcança as “classes” mais “irresponsáveis” (sem poder de direção, econômico e de decisão). É aqui que a “nova moral para uso dos escravos” aparece de forma mais clara; é aqui que é mais fácil percebermos como o privilégio do consumo e os signos são para alguns (o “playboy de Ipanema”) o usufruto de um privilégio fundamental baseado em outras esferas e para outros (o jovem da favela) é a marca da sua própria relegação social e dos limites de suas possibilidades sociais, onde seu poder de decisão e sua realização pessoal são reduzidos a necessidades e absorvidos em objetos/signos.

BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Elfos, 1995a.

BAUDRILLARD, Jean. Para Uma Crítica da Economia Política do Signo. Rio de Janeiro: Elfos, 1995b.

Ferrez mandou bem:

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/tudo-nosso-nada-nosso-2794.html

Brasil, um país de todos. Desde que fique cada um no seu quadrado.