Por José Nuno Matos

Os acontecimentos que se viveram durante o período de 1974 e 1975 têm sido profusamente ignorados quer pelo universo académico quer pelas diversas correntes de esquerda. A História do Povo na Revolução Portuguesa, da autoria da historiadora e militante Raquel Varela, é, neste sentido, um interessante contributo para a compreensão do período revolucionário. Tal interesse deriva, entre outros aspetos, da proposta de uma periodização distinta da comumente apresentada, secundarizando-se a sucessão de governos ou as tentativas de golpes em detrimento dos passos dados por um movimento social amplo, manifesto em greves, manifestações e ocupações de casas. Partindo do conceito de poder dual, presente na obra de Lenine e Trostky (entre outros), a autora defende que o período em causa foi marcado pela afirmação de um poder organizado desde baixo que, por esta via, rejeita a condição de sustentáculo de um poder exercido desde cima (económico, político). Conforme as suas próprias palavras, “A história da Revolução Portuguesa, como a história de qualquer revolução, é a história do Estado e da construção de um poder paralelo a esse Estado, dos que já não conseguem governar como governaram e dos que já não aceitam ser governados da mesma forma”, (p. 15). É por reação que o último envereda pelos golpes do 28 de setembro e do 11 de março, tentativas falhadas de retorno a esta normalidade piramidal, então destronada pela ocupação de casas e de terras, pelo exercício de controlo operário nas indústrias e pela extensão da luta de classes ao aparelho repressivo do Estado, em particular às forças armadas.

A relevância desta obra resulta, precisamente, da adopção do paradigma proposto pela People´s History (entre outros autores, desenvolvido pelo historiador norte-americano Howard Zinn). A consideração das ações desencadeadas por aqueles a quem, usualmente, é negada qualquer capacidade de ação política, essa “arte de as pessoas se envolverem nas decisões que condicionam o seu dia a dia” (p. 51), possui uma dupla vantagem: em primeiro lugar, representa uma alternativa a uma historiografia baseada no conceito de elites, a qual interpreta o processo revolucionário como um combate entre grandes figuras, de Cunhal a Soares, passando por Otelo; em segundo lugar, abre espaço a uma história operária em que acontecimentos e instituições são interpretadas como uma resposta (ainda que sempre parcial) a um antagonismo de classes. A esta luz, a nacionalização da banca poderá ser entendida como uma resposta política que, paralelamente à prevenção da fuga de capitais, procura salvaguardar a posição de uma classe gestora (com novas caras, como é óbvio) da ameaça representada pelo controlo operário[1].

O importante contributo para o estudo e compreensão desse outro país presente nesta obra não é isento, a nosso ver, de alguns problemas e limitações, os quais passaremos a analisar.

Ruptura ou continuidade do movimento social?

A adesão em massa ao golpe militar do Movimento das Forças Armadas a 25 de abril de 1974 constitui uma espécie de mote do que viria a acontecer subsequentemente. Nas empresas, o desbloqueamento da luta de classes e a permissão do direito à palavra e à reunião permitirão que, aos poucos, estas se tornem mais que meros locais de trabalho. Depressa, as discussões darão lugar a cadernos reivindicativos e à organização de greves, as quais, segundo Raquel Varela, “surgem de forma espontânea pelo vazio criado ao longo de 48 anos em que as organizações de trabalhadoras foram proibidas” (p. 61). A tese da espontaneidade será reiterada ao longo da obra: “É tão falso dizer que as greves em Portugal já tinham começado antes do 25 de abril e por isso o fim do regime se aproximava ou mesmo que essas greves foram centrais na queda do regime, quanto afirmar que a transição espanhola estava em curso e aguardou a morte de Franco” (p. 180).

Porém, desde finais da década de 60 que o número de greves sofreu um aumento, mesmo sob jugo fascista. Os marcos, segundo os dados recolhidos por Marinús Pires de Lima, Vítor Matias Ferreira e Maria de Lourdes Lima dos Santos, serão as greves organizadas na Carris (1968), em que os revisores se recusam a cobrar bilhetes, na Lisnave (1969) e na TAP (1969). Mais tarde, entre 1973 e Abril de 1974, a conjuntura de protesto envolverá cerca de 17 000 a 30 000 trabalhadores organizados em comissões (algumas vezes à margem das comissões sindicais nas empresas, outras em colaboração). Além do recurso à greve, as comissões de trabalhadores apelam à redução dos ritmos de produção, a manifestações (como no caso dos bancários e dos empregados dos seguros), a concentrações junto à fábrica, à apresentação de cadernos reivindicativos e abaixo-assinados e à recusa de prestação de horas extraordinárias [2] . Não será coincidência que algumas das empresas que foram palco destes protestos, como a TAP ou a Lisnave, se tornem mais tarde autênticos bastiões do poder operário. Atendemos, a título de exemplo, a este excerto de um comunicado assinado pelos “Trabalhadores da Lisnave”: “A luta dos operários da Lisnave pelo saneamento dos fascistas da administração é um processo que já vem de trás. Os métodos de repressão que sempre utilizaram para dividir e espalhar o terror no seio da classe operária, foram os mesmos utilizados pelo regime deposto. Assim como a lista negra com 24 nomes de operários que em 1969 mais se destacaram na luta”[3].

No comunicado à imprensa emitido a 12 de junho de 1974, a comissão representativa dos trabalhadores da Timex refere que a luta travada “vem desde fevereiro”[4]. A memória do período anterior ao 25 de abril não se limita assim a ser preenchido por episódios de repressão, mas também de resistência e organização que, como é óbvio, encontrará as condições ótimas de intensificação após maio desse ano.

O PCP e o poder dual

Um dos principais argumentos esgrimidos ao longo do livro é a do papel contra-revolucionário do PCP, uma tese já desenvolvida pela autora em obras anteriores [5]. A direção do PCP, nas suas próprias palavras, “considerava que os trabalhadores não tinham possibilidade de vencer dado o predomínio das classes médias e da pequena propriedade em Portugal. Ao colocar-se contra as greves, o PCP, através da sua influência direta nas fábricas e através da direção maioritária da Intersindical, contribuiu para obstaculizar a unificação de um projeto revolucionário entre os trabalhadores, considerando não existir relação de forças que permitisse a vitória desse projeto” (p. 135).

Esta tendência, de facto, encontrava-se longe de constituir uma novidade. A história do PCP, segundo a análise do historiador João Madeira, é marcada pela constante precaução dos desvios à estratégia de levantamento nacional. A crítica ao ultra-frentismo de Júlio Fogaça, mais preocupado com o estabelecimento de contactos com a oposição republicana do que com as massas operárias, não implica a crítica ao desvio esquerdista, essencial à afirmação de um partido que integrasse todos os portugueses honrados. Neste sentido, como defende Madeira, “O anti-fascismo do PCP, erigindo o derrube do regime como único horizonte visível, conferiu-lhe assim uma hibridez ideológica por onde germinaram «desvios de direita», que o cunhalismo não corrigiu senão retoricamente, por procurar permanentemente a unidade privilegiada com a burguesia liberal, em detrimento da aliança com o campesinato, da luta anticolonial ou da luta armada”[6].

A sua elevação a partido de governo apenas veio exacerbar aquilo que já era uma sua marca. A veemente oposição à greve nos CTT, à manifestação dos trabalhadores da Lisnave contra a Lei da Greve [7], ilegalizada pelo governo então em vigor, ou à manifestação contra a Nato e os despedimentos convocada pela Inter-empresas, comparada ao golpe de 28 de setembro, são alguns dos exemplos mais sonantes do posicionamento do PCP (e da Intersindical) no campo do controlo e da gestão dos acontecimentos ou, pelo menos, na sua tentativa. No entanto, a história do PCP não é a de uma “entidade monolítica, completamente desprovida de divergências ou de debate interno, de tendências ou correntes”[8].

A história do povo proposta por Raquel Varela não parece contemplar, ao contrário do que acontece com as organizações de extrema-esquerda, os militantes do PCP. Estes são ou pura e simplesmente integrados no partido e/ou no sindicato ou surgem desprovidos de qualquer filiação política e ideológica. A complexidade da questão é, timidamente, confessa pela própria autora: “A maioria dos trabalhadores organizados participou na sua comissão de trabalhadores e ao mesmo tempo sindicalizou-se […]. Embora os trabalhadores militassem na sua comissão de trabalhadores a apoiassem o sindicato, de facto a política que exerciam na comissão de trabalhadores era com frequência posta em causa pelo sindicato ou vice-versa” (p. 209).

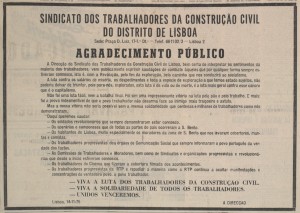

Na descrição do cerco à Constituinte, a 12 e 13 de novembro de 1975 (pp. 21-22 e 434-435), não se refere por uma única vez que a mesma ocorreu no seguimento de uma greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, apoiada pelo PCP, Intersindical e pela grande maioria da extrema-esquerda. A ousadia demonstrada pelos milhares de operários e militantes de várias organizações políticas será, de facto, alvo de críticas por parte do PCP. Porém, a direção do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil emite, um dia após os acontecimentos, um agradecimento público onde exprime “saudações de combate àqueles que por qualquer forma sempre estiveram connosco, isto é, com a Revolução, pelo fim da exploração, pelo caminho nos conduzirá ao socialismo”.

Insuspeito de quaisquer simpatias com o PCP, Francisco Martins Rodrigues estabelece uma diferença entre o partido e os seus militantes/simpatizantes. A convivialidade experimentada “nas barragens contra a «maioria silenciosa» e no assalto às sedes dos grupos fascistas” representou um “perigo de contágio”[9], colocando o PCP entre a espada “da desunião das forças democráticas” e a parede “de ver fugirem-lhe pela esquerda amplos sectores do proletariado da região de Lisboa, do Alentejo, do Porto”[10]. Desta forma, parece-nos que a dualidade e o conflito de poderes, ao atravessar uma grande parte da sociedade portuguesa e das suas instituições, não deixou de incluir os próprios partidos políticos, em particular o PCP[11].

E a contra-revolução?

Uma obra dedicada ao estudo do processo revolucionário em Portugal não pode deixar de abordar o seu fim. Sobre este, a autora sugere que essa reflexão não poderá partir de “um exercício mecânico que resuma a resposta à associação entre essa derrota e o peso das classes médias ou da pequena propriedade, esquecendo que entre os trabalhadores e as suas organizações há uma décalage [desfasamento] histórica, estando os aparelhos – mais lentos, mais estáveis, mais blindados –, frequentemente afastados, em parte, da extensão do processo social, da sua radicalidade” (p. 136). Se bem que a sua análise tenha o condão de não apontar o dedo a fatores meramente externos, reconhecendo as debilidades estratégicas dos organismos do poder popular, nomeadamente a ausência de coordenação entre as comissões de trabalhadores, a recusa em considerar a composição social do país conduz a uma subavaliação da amplitude e das capacidades do campo contra-revolucionário.

Os ataques às sedes do PCP e de outros partidos de esquerda no norte do país não foram, certamente, fruto de espontaneidade. Porém, as ações desencadeadas por grupos spinolistas e reacionários, como a Maria da Fonte, o Movimento Democrático para a Libertação de Portugal (MDLP) ou o Exército de Libertação de Portugal (ELP) chegaram a contar com algum apoio popular: nos assaltos às sedes, segundo o historiador Diego Palacios, chegavam-se a juntar multidões compostas por cerca de 3000 pessoas [12]. Embora tal resultasse, em última análise, de uma tolerância das autoridades militares para com a violência anti-comunista, o fenómeno surge associado, por um lado, à benção concedida pela Igreja Católica e, por outro, à condição semi-proletária reinante nas regiões, caracterizada por um habitus cultural e identitário em que a posse, ainda que seja de pequenas parcelas de terra, consegue garantir a demarcação e mesmo a oposição a toda a organização de trabalhadores.

A subavaliação do campo contrarevolucionário surge acompanhada, nesta obra, por uma sobreavaliação do campo revolucionário. Ao abordar as eleições para a Assembleia Constituinte, a autora opta somente por uma breve menção dos resultados, identificando nos mesmos uma força eleitoral do PS que, deslocando-se do PCP, pretende formar um “amplo bloco social que reúne setores da direita e da Igreja” (p. 388). A reduzida taxa de abstenção, a concentração da maioria dos votos no PS e no PSD ou os insignificantes resultados obtidos pelos partidos da extrema-esquerda revelam, nas palavras de Phil Mailer, “um desejo de estabilidade, de uma pausa para tomar o fôlego, de um modelo possível para a vida diária, da opção mais fácil de autoridade delegada. Era um repúdio, confiantemente temporário, do clamor da discussão, da pressão para participar, da tensão da responsabilidade, da fadiga e da frustração de um envolvimento que parecia não conduzir a parte alguma”[13]. No final, como afirma Francisco Martins Rodrigues, “O 25 de Novembro foi brando porque a contra-revolução não tinha muita energia, mas também porque não havia muita revolução para destruir”[14].

Conclusão

Os problemas que apontámos ao estudo e interpretação do processo revolucionário propostos por Raquel Varela estão para lá da autora e da obra em si. O título desta recensão remete precisamente por uma autoreferencialidade dos grupos e autoproclamados movimentos sociais que, a nosso ver, é realizado à custa de uma consciencialização dos seus limites.

A história das multidões que durante 1974 e 1975 fizeram da prática democrática o seu dia-a-dia, levando-a aos seus bairros, às suas escolas e às suas empresas, assume, certamente, uma enorme relevância, ainda para mais num contexto em que a noção da democracia se parece esvaziar, resumindo-se à gestão de um quadro de crise e austeridade apresentado como inevitável. Contudo, a adopção de um estilo épico que desconsidere as contradições e limitações de uma dinâmica revolucionária ou que, pura e simplesmente, veja na parte o todo (o Povo) pouco contribui para uma análise que faça jus a esses avanços. Por vezes, mais importante que evocar as grandes vitórias é refletir sobre as incapacidades e derrotas.

Notas:

[1] O termo classe gestora é nosso, não é da autora. Sobre este tema, ver Ricardo Noronha, “A Nacionalização da banca no contexto do processo revolucionário português (1974-1975)”. É importante traçar uma distinção entre auto-gestão e controlo operário. Enquanto que o primeiro implica, como o próprio nome indica, que os trabalhadores assumam por inteiro a gestão da companhia, a segunda resulta de um processo em que, sem assumir a gestão ou co-gestão da empresa (com o patronato), se recusa a livre disposição dos meios e da força de trabalho por parte do gestor e/ou patrão. O poder destes últimos, ao nível da organização do trabalho a título de exemplo, passa a ser meramente formal. Para uma análise da aplicação prática destes princípios ver o jornal Combate, publicado em Portugal entre 1974 e 1978.

[2] Maria de Lourdes Lima dos Santos, Marinús Pires de Lima e Vítor Matias Ferreira, “O 25 de Abril e as Lutas Sociais nas Empresas”, Vol. I, Porto, Afrontamento, 1976, pp. 21-32;

[3] Idem, Vol. II, p. 110-111;

[4] Idem, Vol. III, p. 166;

[5] Raquel Varela, “A História do PCP na Revolução dos Cravos”, Lisboa, Bertrand, 2011;

[6] João Madeira, “A História do PCP”, Lisboa, Edições Tinta da China, 2013, p. 622;

[7] Devido ao seu cariz limitado, não contemplando, por exemplo, greves por solidariedade ou por motivos políticos e permitindo à parte patronal o recurso ao lock-out em caso de prolongamento da paralisação dos trabalhos.

[8] Idem, p. 616;

[9] Francisco Martins Rodrigues, “Abril Traído”, Lisboa, Edições Dinassouro, 1999, p. 98;

[10] Idem, p. 22;

[11] Não deixa de ser curiosa a diferença dos resultados obtidos pelo PCP nas eleições para a Assembleia Constituinte (12,4%), ocorridas a 25 de abril de 1975, e nas primeiras eleições presidenciais de 27 de junho de 1976 (7,59%, inferior a 16,76% dos votos em Otelo Saraiva de Carvalho), cerca de um ano depois.

[12] Diego Palacios Cerezales, “O Poder Caiu na Rua”, Lisboa, Imprensa das Ciências Sociais, 2003, p. 141;

[13] Phil Mailer, “Portugal: a Revolução Impossível”, Porto, Afrontamento, 1978, p. 21;

[14] Francisco Martins Rodrigues, op. cit., p. 40;

Embora não tenha lido o livro de Raquel, me pareceram pertinentes as questões colocadas pelo autor, e o parabenizo pela iniciativa de abordar criticamente esse livro, fruto de um trabalho sério que, por isso, merece a devida atenção crítica.

Fiquei em dúvida quanto ao 4º parágrafo do subitem “O PCP e o poder dual”: “A história do povo proposta […] vice-versa”. Se bem entendi, o autor afirma que Raquel não contemplou devidamente os militantes do PCP, ao contrário do que fez com os militantes das organizações de extrema esquerda. Quanto aos militantes do PCP, afirma que no livro de Raquel “Estes são ou pura e simplesmente integrados no partido e/ou no sindicato ou surgem desprovidos de qualquer filiação política e ideológica.”. Então não entendi como os militantes do PCP poderiam aparecer como “desprovidos de qualquer filiação política e ideológica”, afinal o fato de serem membros (e mais: militantes) do PCP já os qualificaria como providos de uma filiação política com o Partido. Para fundamentar a questão o autor citou o trecho da página 209 do livro em que Raquel menciona um descompasso entre alguns militantes e certas posições do sindicato do qual eram membros ou apoiavam, o que, me parece, indica certa independência político-ideológica desses militantes (e das comissões de trabalhadores) face às diretrizes do sindicato, ou, do outro lado, indica o descompasso das respostas do sindicato às políticas tiradas nas comissões de trabalhadores, o que não deixa de ser interessante para a análise do papel das organizações durante a luta portuguesa, bem como as contradições entre alguns desses órgãos entre si e para com alguns militantes. Peço desculpa se a pergunta for descabida ou óbvia; como disse, não li o livro de Raquel, bem difícil de adquirir aqui no Brasil.

Pablo, o PCP costuma ser retratado como um partido férreo, em que a posição do militante do PCP pouco se distinguirá da posição da direção do partido. Embora este retrato tenha algum sentido (pelo menos, quando comparado com outras formações partidárias portuguesas), considero que não é inteiramente justo.

A existência de um «descompasso», como refere, foi algo notória ao longo de 1974 e 1975. Nestes anos, a militância comunista ultrapassava a mera adesão ao programa do partido, exprimindo-se numa prática revolucionária que, muitas vezes, era realizada conjuntamente com militantes de outros partidos ou sem partido (o cerco à constituinte, por exemplo). Esta prática deveria ter sido, a meu ver, alvo de menção por parte da autora.

Ver em françes o que disse o Jorge Valadas

http://vosstanie.blogspot.fr/2014/09/la-lutte-des-classes-au-portugal.html