Por Marcelo Lopes de Souza

Três considerações prévias

(1: “Atire a primeira pedra…”) Apesar do título deste artigo, não tenho dúvidas de que, em muitos casos, aqueles que gostam de se autoproclamar libertários não costumam refletir (ou recusam-se a refletir) sobre as incoerências em que não raro incorrem – incoerências, precisamente, de um ponto de vista libertário, isto é, que se oponha consistentemente à heteronomia como princípio de organização sócio-espacial.[1] Em outras palavras, muitas vezes os “libertários” a que me refiro aqui devem, quando muito, especialmente em nossos dias, ser identificados assim mesmo, com a palavra aspeada. Mas é arriscado e pretensioso pretender traçar uma fronteira inquestionável entre os “bons” e os “maus”, ao menos no que se refere ao assunto em questão, de forma que prefiro não facilitar a vida do leitor ou leitora e sobrecarregar o texto a esse ponto, pondo aspas aqui e ali, e não acolá. Ainda que eu não pretenda ocultar minhas simpatias e antipatias, ele ou ela que as ponha onde achar que cabem (caso assim considere, em algum momento), conforme a sua interpretação pessoal. Além do mais, bancar o censor e julgar quando esse qualificativo merece ou não ser empregado sem aspas carrega o risco de ser (ou rapidamente se confundir com) um exercício de sectarismo e intolerância. Certamente, há posições menos ou mais coerentes, menos ou mais promissoras, menos ou mais profundas e argutas. Se sou avesso ao dogmatismo, quero deixar claro que não sou menos avesso ao relativismo extremado. Contudo, este é um texto, justamente, sobre as várias faces e sobre os efeitos deletérios (divisionismo e dispersão de esforços) da intolerância; seria, portanto, até engraçado embutir nele um “filtro de qualidade” que servisse para separar, com garantia absoluta de acerto, o joio do trigo. Muitas vezes, a verdade não está de um lado só, e os equívocos podem estar muito longe de constituir um monopólio – que é precisamente o que espero mostrar.

(2: Quem disse que os erros têm idade?) Encaminharei o argumento, inicialmente, sob a forma de um contraste sistemático entre os “libertários de ontem” (basicamente entre meados do século XIX e meados do século XX, quando os libertários quase que se confundiam inteiramente com o anarquismo) e os “libertários de hoje” (ou melhor, das últimas décadas, época em que o pensamento e a práxis libertários não mais são redutíveis ao anarquismo e, sobretudo, não são redutíveis ao anarquismo clássico, cujo apogeu se deu entre os anos 70 do século XIX e os anos 30 do século passado). Não se trata, portanto, simplesmente, de uma questão de “conflito de gerações”, por mais que à primeira vista assim possa parecer, pois a proximidade com uma das versões que apresento aqui, embora tenha bastante a ver com a faixa etária, não se esgota nesse fator. A adesão e a identificação com uma dada postura guarda relação com uma gama variada de fatores, dentre os quais a experiência geracional se destaca como experiência marcante de um certo mundo, de uma certa quadra da história, mas o acúmulo de leituras, reflexões e práticas, a consciência de classe e outros fatores são também essenciais. A isso voltarei mais adiante.

(3: Tendências dominantes, mas nunca absolutas – obviamente.) Não construo clichês, embora as duas versões básicas que aqui esboço, os “libertários de ontem” e os “libertários de hoje”, em suas respectivas manifestações típicas, possam assim parecer. Não são, propriamente, “tipos ideais”, em sentido weberiano, pois não são conceitos abstratos: essas construções constituem, antes, generalizações que sintetizam ao extremo duas posturas, dois olhares e duas formas de vivência, tal como as tenho percebido, e em cujos desencontros, dissonâncias e disparidades reside uma das principais fraturas e uma das contradições mais flagrantes do campo libertário em nossos dias (e já desde algumas décadas). É óbvio que existem nuanças e exceções, tanto “lá” como “cá”. Procuro ater-me, entretanto, ao que me parece mais comum, ou ao que parece dar ou ter dado o tom de uma época. Politicamente, é isso que importa – e, diante disso, mencionar a existência de exceções pode ser intelectualmente válido e uma questão de justiça, mas não é a prioridade em um texto cuja finalidade reside em chamar a atenção para diferenças e fraturas fundamentais.

A polêmica em torno de Murray Bookchin: Dimensão e implicações coletivas de uma tragédia pessoal

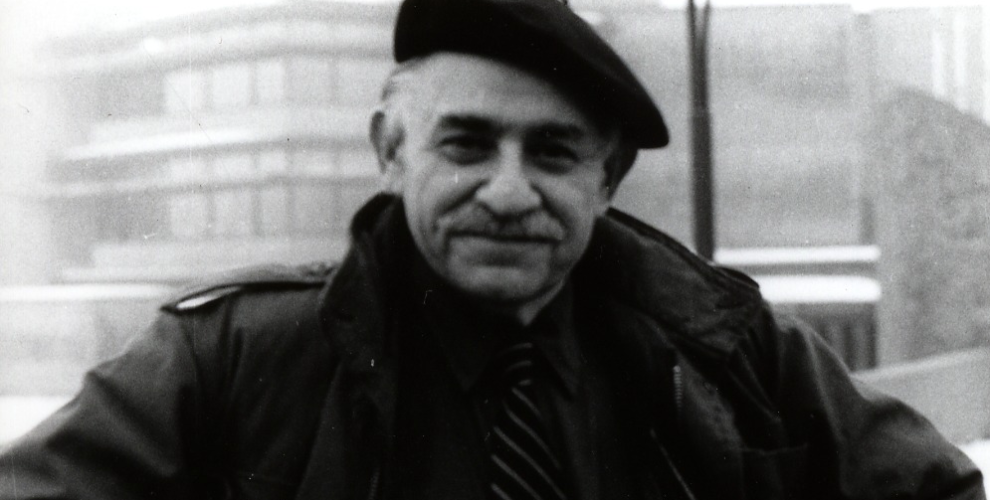

Comecemos recordando uma controvérsia deflagrada por Murray Bookchin (1921-2006), personagem em torno do qual gravitará a minha argumentação. Aliás, este texto foi, em parte, também pensado como um tributo à sua memória, no ano em que lembramos o seu desaparecimento, uma década atrás.

Comecemos recordando uma controvérsia deflagrada por Murray Bookchin (1921-2006), personagem em torno do qual gravitará a minha argumentação. Aliás, este texto foi, em parte, também pensado como um tributo à sua memória, no ano em que lembramos o seu desaparecimento, uma década atrás.

Anarquista estadunidense de origem humilde, basicamente autodidata, ele trabalhou como operário e foi um ativo sindicalista. Teve uma formação política inicial no seio do marxismo, militando em sua juventude nas fileiras do trotskismo, até romper com o legado de Marx – mas sem nunca deixar de reconhecer seu valor – na virada da década de 1950 para a de 1960.[2] Bookchin foi, sem dúvida, um dos pensadores anarquistas mais importantes da história dos Estados Unidos, ao lado de Emma Goldman.[3]E foi, com certeza, o mais consistente e profundo da segunda metade do século XX, naquele país. Em comparação com aquilo que foi bastante típico do anarquismo norte-americano (Emma Goldman parcialmente incluída), porém, o traço “individualista” era algo nem um pouco cultivado por Bookchin, sendo, isso sim, severamente combatido por ele. Essencialmente, ele estava bem mais próximo das tradições anarquistas da Europa continental que do tipo de anarquismo que floresceu e predominou no seu país natal.

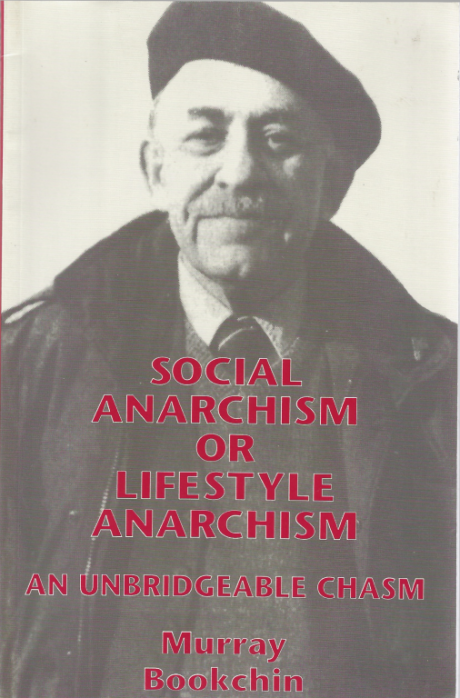

Já bastante conhecido por suas contribuições a respeito da problemática ecológica (“ecologia social” [social ecology] é a abordagem que ele desenvolveu e popularizou a respeito, tomando de empréstimo a expressão cunhada por Erwin Gutkind), dos problemas urbanos (sintetizados em sua sugestiva e à primeira vista enigmática fórmula “urbanização sem cidades”) e das possibilidades de ativismo radical no mundo urbano-metropolitano contemporâneo (proposta resumida no “municipalismo libertário” [libertarian municipalism]),[4] Murray Bookchin deflagrou, em meados dos anos 1990, em grande estilo, uma enorme polêmica – ou, na verdade, tornou manifesta uma polêmica já existente, mas geralmente mais latente que manifesta até então. Ele produziu um livro, Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm,[5] que causou impacto e uma certa comoção nos meios libertários.

Nesse livro, publicado em 1995, ele desanca grande parte do anarquismo ou filoanarquismo das últimas décadas, de Michel Foucault a Hakim Bey, que Bookchin via como expressões de um individualismo pouco responsável, mais preocupado com a estética e com “performances” (“anarquismo de estilo de vida”, em suas palavras) que com ações políticas com sentido estratégico, eficazes no longo prazo e ancoradas em uma tradição de mobilização e organização dos trabalhadores e cidadãos em geral (o “anarquismo social”). Trata-se de uma obra que, a meu ver, incorre em algumas injustiças, por ser ligeira demais em certos momentos, mas que toca em várias feridas com franqueza e coragem. No fundo, é o desabafo de um homem de setenta e poucos anos de idade, amargurado e decepcionado com as ortodoxias e os sectarismos, mas essencialmente lúcido.

É preciso ter em mente que, justamente por desafiar a ortodoxia anarquista com o seu “municipalismo libertário” (que representa uma abertura inusitada à luta institucional não partidária no interior do campo libertário) e com a sua valorização da atuação política nos espaços de moradia (e não apenas na esfera da produção), Bookchin vinha sendo atacado de modo contundente, às vezes por gente que não havia entendido direito o que ele propunha, e que simplificava em demasia seu pensamento. Bookchin verificou, dolorosamente, que a ortodoxia anarquista não é menos ortodoxa, intolerante e sectária por achar que, no campo da esquerda, apenas marxistas são potencialmente ortodoxos, sectários e intolerantes. Em Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm, curiosamente, Bookchin deu vazão não apenas à sua amargura, mas também à sua própria pontinha de ortodoxia. É esse livro, assim, também a obra de um homem irritado, com e sem razão (ou melhor: nem sempre com inteira razão), e impaciente diante das formas de expressão e dos pensamentos da juventude das últimas décadas. Por isso, é uma obra que contém muito de acerto e, pelo menos, algo de erro, no sentido de algumas comparações e afirmações que são, no mínimo, apressadas, e soam superficiais e rabugentas.

É preciso ter em mente que, justamente por desafiar a ortodoxia anarquista com o seu “municipalismo libertário” (que representa uma abertura inusitada à luta institucional não partidária no interior do campo libertário) e com a sua valorização da atuação política nos espaços de moradia (e não apenas na esfera da produção), Bookchin vinha sendo atacado de modo contundente, às vezes por gente que não havia entendido direito o que ele propunha, e que simplificava em demasia seu pensamento. Bookchin verificou, dolorosamente, que a ortodoxia anarquista não é menos ortodoxa, intolerante e sectária por achar que, no campo da esquerda, apenas marxistas são potencialmente ortodoxos, sectários e intolerantes. Em Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm, curiosamente, Bookchin deu vazão não apenas à sua amargura, mas também à sua própria pontinha de ortodoxia. É esse livro, assim, também a obra de um homem irritado, com e sem razão (ou melhor: nem sempre com inteira razão), e impaciente diante das formas de expressão e dos pensamentos da juventude das últimas décadas. Por isso, é uma obra que contém muito de acerto e, pelo menos, algo de erro, no sentido de algumas comparações e afirmações que são, no mínimo, apressadas, e soam superficiais e rabugentas.

Em que teria Bookchin razão? E em que teria ele exagerado ou demonstrado menos sensibilidade do que seria razoável esperar e pedir? E seria mesmo o caso de falar de um “abismo intransponível” (unbridgeable chasm), como ele declara no subtítulo da obra?

Os últimos anos de vida de Bookchin foram um tanto melancólicos, em função dos ataques que sofreu e do relativo isolamento que a isso se seguiu. No entanto, para além de uma tragédia pessoal, é preciso verificar o quanto esta se inscreve em um contexto em que, conjuntamente analisadas tragédia e contexto, se revelarão cheios de lições para nós, no Brasil e em outros lugares, e tantos anos depois da publicação do livro. Há, sem dúvida, de parte a parte, intolerância “geracional”. Mas o que há por trás disso?

Dois olhares, duas experiências de mundo; dois mundos diferentes

Os “libertários de ontem”: eles existiam de todas as idades, interagindo; velhos ensinando jovens e inspirando-os com seu exemplo de vida, velhos remoçando com os jovens, jovens inspirando velhos com sua coragem, sua juventude e suas ideias. Hoje, o mais comum é que grupos de libertários (quer intitulem-se anarquistas ou não) sejam grupos de jovens. E, para além desse fato, parece haver, às vezes, também uma valoração exclusivista, que os anglófonos chamam de “ageism” (livremente traduzível como “etarismo”, ou “preconceito em função da idade”): se você já passou de uma certa idade, “não serve”, ou merece desconfiança (“não confie em ninguém com mais de trinta anos” é uma das frases emblemáticas dos anos 1960, e hoje em dia parece mais atual que nunca). Sobre esse assunto, quero deixar claro que concedo de bom grado que não há nenhuma relação necessária e automática entre experiência, especialmente no sentido mais superficial de quantidade de anos vividos, e probabilidade de estar certo – afinal de contas, nem sequer é seguro que sempre aprendamos com os nossos erros (essa é uma expectativa razoável depois que você cometeu um erro uma vez, admitiu o erro e refletiu sobre o tema; mas, se você comete o mesmo erro, digamos, dez ou vinte vezes, pode-se presumir que a sua inteligência não sugere nenhuma vocação para dar orientações acertadas). Por outro lado, gostaria imensamente que se percebesse que a falta de experiência muito menos é garantia de certeza. Se o preconceito de viés gerontocrático é falacioso, associar a juventude e a falta de experiência a algum tipo de “pureza” (pois é isso que parece estar sendo pressuposto) não me parece outra coisa que não tacanhez, ou simples delírio (ou simples má-fé: afinal, cada um se vale dos recursos de que dispõe para tentar validar um ponto de vista, mesmo que em detrimento de evidências e bom senso).

Uma das fronteiras mais delicadas é aquela que se refere a alguns aspectos de privação e fatores de estigmatização, como certos limites da instrução e a precariedade da habitação. Os libertários de outrora desejavam, por exemplo, que aquilo que em geral se chama de a “norma culta” de uma determinada língua fosse universalizado – pelo que, por óbvio, lamentavam não somente o analfabetismo, mas também o analfabetismo funcional, o acesso limitado ao patrimônio intelectual acumulado ao longo da história humana, e assim sucessivamente −, assim como não hesitavam em constatar que certas condições de moradia eram inadequadas e até incompatíveis com a dignidade humana. Atualmente, libertários de figurino “pós-moderno”, alegadamente em nome do respeito à dignidade dos pobres, como que implícita ou explicitamente elogiam uma certa “estética da pobreza” e muitas vezes se mostram orgulhosamente iconoclastas. Não contentes em relativizar o pretenso sentido absoluto de supostos cânones literários, musicais etc. (relativização que me parece necessária e justificada), costumam ir além e desdenhar ou desconfiar em sentido absolutizante da cultura historicamente consumida e referendada pelas elites. “Norma culta” (gramatical), por exemplo, às vezes vira anátema, não raro se acreditando ou querendo fazer crer que erros gramaticais não são erros, mas sim meras expressões de diversidade cultural (legítimas a priori, portanto). Em vez de combater a pobreza e universalizar os benefícios do “progresso”, propõem, em seus discursos, “respeitá-la” (evitando ou recusando-se a considerar a habitação e o habitat em espaços segregados como um problema). Passa-se, com isso, a impressão de que denunciar as privações que caracterizam a pobreza pudesse atentar contra a dignidade dos pobres, como se combater a pobreza e combater os pobres (física ou simbolicamente) fossem uma e a mesma coisa. (E, no entanto, interessantemente, se misturam com as “massas” de trabalhadores e trabalhadoras pobres muito menos do que os velhos anarquistas faziam. Aliás, não seria, em grande parte, por isso mesmo?…) É evidente que, em assim fazendo, facilmente se enredam em contradições – muito embora os libertários do passado, ao não questionarem suficientemente a fundo certas conexões entre poder e saber (conquanto tenham, sim, questionado vários aspectos importantes dessa relação), deixavam um flanco aberto. Ao darem uma atenção talvez exagerada ou um tanto distorcida a esse flanco descoberto, muitos libertários de nossos dias quase que invertem os sinais, incorrendo em posturas tão ou mais problemáticas.

Elementos de ordem estética constituem, também, uma linha divisória. Antigamente, tanto os marxistas quanto os libertários (conquanto estes de modo mais complexo, sutil ou mitigado em comparação com aqueles) desejavam “conscientizar” o povo, misturando-se com ele. Porém, como se vestiam e como se comportavam? Tanto quanto eu saiba, era raro que emulassem os trajes dos pobres: nunca vi uma foto de Bakunin, Reclus etc. em roupas típicas de operário, pois tinham a decência e a sensatez de não tentar parecer o que não eram (como se a solidariedade e a colaboração dependessem desse tipo de imitação[6]). Ao mesmo tempo, por outro lado, sua indumentária era semelhante, no essencial em matéria de estilo, à indumentária dos trabalhadores, sendo apenas mais formal e menos modesta que as roupas típicas de um trabalhador pobre. Os jovens libertários de hoje, muitas vezes (embora nem sempre, claro), até parece que buscam, pelo contrário, ser diferentes dos trabalhadores pobres, ou pelo menos essa é a impressão que dão, pela maneira de vestir, pela profusão de tatuagens e adereços diversos (piercings etc.). Formam aquilo que os antropólogos gostavam de chamar de “subcultura” e atualmente denominam “estilo”, e à qual também se aplica o termo nativo “cena”. Tampouco pretendem “conscientizar” o povo, e fazem bem ao assumir uma postura que evita a arrogância da “educação bancária” (para recordar a expressão de Paulo Freire); ao mesmo tempo, porém, muitas vezes parecem não se dar inteiramente conta de que, ao criarem guetos culturais próprios, isso atrita com a proclamada realidade de que “nós somos os 99%” (nos EUA, onde a frase se originou com o Occupy, a hipérbole não é absurda, como é o caso do Brasil, em que os trabalhadores pobres das favelas e periferias, a verdadeira maioria, em geral não animam os mesmos espaços que os estudantes da classe média radicalizada).

Detenhamo-nos um pouco nesse ponto, a respeito do descolamento estético e de vivência entre uma grande fatia da juventude libertária e os trabalhadores pobres. Há, inegavelmente, contraexemplos, como, na Alemanha, a solidariedade e as interações entre jovens libertários e grupos desprivilegiados ou vítimas de racismo, como os turcos, e, no Brasil, jovens moradores de ocupações anarcopunk e moradores pobres de ocupações de sem-teto. Contudo, também aqui há problemas e fricções. Dois casos para ilustrar, ambos tendo por palco ocupações de sem-teto no Rio de Janeiro, em anos recentes: no primeiro deles, um jovem “vegano” e de classe média destratou uma senhora negra e pobre, que cozinhava uma refeição para as pessoas que haviam ocupado um prédio na Zona Portuária, porque a referida senhora havia posto caldo de carne Knorr na comida; no segundo deles, que ocorreu em outra ocupação de sem-teto, um grupo anarcopunk apresentou uma “performance” durante uma festa dos moradores, chocando vários destes (famílias com crianças) por se apresentarem de roupas íntimas. A lista de situações similares que testemunhei (como o primeiro episódio) ou me foram relatadas (caso do segundo) não termina aí, mas é desnecessário prosseguir. O que interessa ressaltar é que esse tipo de conduta parece ser bem ilustrativo não apenas de pouca sensibilidade (ou pouco senso de oportunidade), mas também da existência de alguns problemas que precisam ser discutidos.

Nos dois casos concretos que acabei de mencionar, não se pode, a rigor, falar de desinteresse pelo “outro”, conquanto seja lícito se perguntar sobre os limites cognitivos e do próprio tipo de interesse, no frigir dos ovos. Mas há situações em que, efetivamente, o que existe, aparentemente, de fato, é um real desinteresse pela “massa”, seus valores e sua cultura. É como se houvesse uma espécie de “simpatia à distância”. Ora, se não se trata de desinteresse, o que seria, então? Não seria uma forma de elitismo, ainda que incapaz de reconhecer-se enquanto tal? (Mais uma vez: há exceções, em graus variados. Mas se fossem algo mais que exceções, o problema de um fosso entre a juventude de classe média radicalizada e os trabalhadores pobres, especialmente em um país como o Brasil, não existiria. E a existência desse fosso é difícil de negar. Basta frequentar os espaços de protesto e agitação típicos da juventude de classe média…)

Nos dois casos concretos que acabei de mencionar, não se pode, a rigor, falar de desinteresse pelo “outro”, conquanto seja lícito se perguntar sobre os limites cognitivos e do próprio tipo de interesse, no frigir dos ovos. Mas há situações em que, efetivamente, o que existe, aparentemente, de fato, é um real desinteresse pela “massa”, seus valores e sua cultura. É como se houvesse uma espécie de “simpatia à distância”. Ora, se não se trata de desinteresse, o que seria, então? Não seria uma forma de elitismo, ainda que incapaz de reconhecer-se enquanto tal? (Mais uma vez: há exceções, em graus variados. Mas se fossem algo mais que exceções, o problema de um fosso entre a juventude de classe média radicalizada e os trabalhadores pobres, especialmente em um país como o Brasil, não existiria. E a existência desse fosso é difícil de negar. Basta frequentar os espaços de protesto e agitação típicos da juventude de classe média…)

Antigamente, anarquistas como Kropotkin e Reclus desejavam que, com base na ciência e na tecnologia modernas, a qualidade de vida, o padrão cultural e o nível educacional dos trabalhadores pobres fossem melhorados e elevados. Chamavam, a isso (entre outras coisas), de “progresso”, e eram invariavelmente otimistas. Demasiadamente otimistas, podemos hoje dizer. Acreditavam na razão, muito embora não exagerassem o seu alcance quando se trata de lutar contra os exploradores e opressores, de modo que não descartavam a violência, por exemplo. Hoje em dia, libertários “pós-modernos” atacam (não raro indiscriminadamente) a ciência e a tecnologia e desconfiam da racionalidade e da razão (“ciência”, “tecnologia”, “razão” e “racionalidade” quase que se tornaram palavrões). Com boas razões, a ciência foi desentronizada, a suposta neutralidade (e mais ainda a suposta positividade intrínseca) da tecnologia foi desafiada e, como já foi dito, a estética dominante e uniformemente apresentada como valor inatacável foi questionada. Tudo isso não deixa de possuir, em princípio, um valor emancipatório, a meu ver inquestionável. No entanto, a diferença entre o remédio e o veneno está, tantas vezes, na dose… Não teríamos, muitas vezes, ido longe demais, ao tecer loas (amiúde de modo totalmente incoerente e inconsistente) ao “primitivismo”, ao atacar indiscriminadamente as cidades e a vida urbana, ao relativizar o valor da “cultura burguesa”, ao desconfiar excessivamente da ciência e da tecnologia? É comum que se incorra em uma espécie de “silogismo falacioso”: 1) as armas nucleares (ou os transgênicos, a poluição ambiental etc. etc.) são algo ruim; 2) as armas nucleares (ou os transgênicos, a poluição ambiental etc. etc.) são um produto da ciência moderna; 3) ergo, a ciência moderna é ruim. (Isso sem contar as críticas “pós-modernas” e “multiculturalistas” ao eurocentrismo inerente à ciência moderna, à sua arrogância epistêmica – pretensão de superioridade -, e assim sucessivamente.)

Ainda a respeito da ciência, é interessante registrar que Kropotkin e Reclus, dois dos mais ilustres e importantes pensadores libertários de todos os tempos, se viam, com orgulho, como homens de ciência, sem prejuízo para a sua autoclassificação como revolucionários. Atualmente, os libertários que, por sua formação acadêmica ou profissão, pesquisam e ensinam conteúdos científicos, têm, frequentemente, vergonha de se assumir como cientistas e pesquisadores (aparentemente, isso não soa muito bem ou “militante”). Curiosamente, o qualificativo “professor” é amplamente aceito, sem que ali se veja, a priori, qualquer conotação autoritária, hierárquica ou o que quer que seja. Charmosas, mesmo, porém, parecem ser outras profissões e atividades: não parece que haja qualquer embaraço ao se apresentar como artista (ou leitor de Filosofia). Por isso, talvez, tenhamos, entre os libertários de hoje, tantos autoproclamados fotógrafos, poetas, artistas plásticos etc., assim como não é difícil encontrar aqueles que ornamentam suas ponderações com citações de filósofos e escritores (algo que, indiscutivelmente, soa muito mais “descolado” e “arejado” que mencionar, digamos, algum cientista natural). Com efeito, acredito que nunca antes tenha havido tantos “filósofos” quase impúberes como em nossos dias. Enfim, por que parece, aos olhos de muitos, ser mais razoável ou apropriado desqualificar ou descartar o olhar e o patrimônio da ciência em vez de revolucioná-lo, subvertê-lo e recontextualizá-lo? (Será que é porque se pressente, instintivamente, que aquilo é muito mais fácil que isto?…)

Quanto às críticas à razão e à racionalidade, largamente superpostas, mas que não se restringem às antipatias para com a ciência, cabe dizer algumas palavras, particularmente quando se tem em mente o risco de que a objeção (necessária) ao racionalismo desemboque, quando indiscriminada ou desproporcional, em alguma forma de irracionalismo e, também, em ingenuidade política. Consideremos o problema da religião (ou, em termos mais abrangentes, das mitologias, superstições e crenças em “planos transcendentes” e sobrenaturais). Antigamente, os libertários eram visceralmente anticlericais e, em nome da razão e da ciência, atacavam e denunciavam as religiões (o alvo principal era o cristianismo, e principalmente o catolicismo, suspeito que devido ao fato de não terem sido muitos os anarquistas trucidados em nome de Tupã ou difamados por pajés e xamãs). Hoje, é comum os libertários, na esteira de um relativismo “multiculturalista”, pregarem, em geral sem muito critério, o respeito à alteridade e às várias culturas (incluídas, aí, em nome da coerência, as suas religiões), não raro com uma tal reverência que posso até imaginar que alguns murmurem “licença!” ao passarem em frente a um “despacho” de umbanda em alguma encruzilhada (por via das dúvidas…). Interessantemente, contudo, comumente são parciais, como se valesse a seguinte máxima: “todas as culturas são iguais, mas algumas são mais iguais que as outras”. Invertendo a postura que, no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, fazia com que anarquistas falassem de “civilização” e de “papel civilizador” da Europa (ainda que de modo sutil e sofisticado, como ocorria com Élisée Reclus), os “libertários de hoje” se inclinam, (quase) aprioristicamente, para uma espécie de antipatia para com tudo que seja “ocidental”, e para uma correspondente simpatia para com aquilo que não o seja. É, assim, muitíssimo mais aceitável divertir-se fazendo pilhéria com a virgindade de Maria ou a Santíssima Trindade que, por exemplo, duvidando da existência dos orixás – afinal, agir diferentemente seria falta de respeito para com a etnodiversidade e levantaria a suspeita de (filo)eurocentrismo. Ora, Foucault não saudou, afinal de contas, a Revolução Iraniana de 1979 como o revigoramento de uma “espiritualidade política”? (E não chegou ele ao ponto de apresentar o aiatolá Khomeini não como um “político” – “não haverá um partido de Khomeini, não haverá um governo de Khomeini” -, mas sim como “o ponto de sujeição da vontade coletiva”, sem maiores ressalvas?)[7] Diante de tudo isso, pergunto se não seria o caso de levar em conta, pelo menos, que do assim chamado Ocidente não saíram e têm saído, aos borbotões, somente exemplos de heteronomia, mas também de pensamento e práticas orientados, com uma profundidade extraordinária, para a luta contra a heteronomia e a construção da autonomia (incluindo-se, aí, os filósofos e pensadores europeus que os libertários, ontem como hoje, invocam como conselheiros e referências, quando não como gurus). Aproveito, também, para perguntar outra coisa: para aqueles que, principalmente (mas não apenas) em países onde traduções e modas chegam com atraso, crêem que apenas o cientificismo e o racionalismo seriam coisas do passado, com o “multiculturalismo’ e o “pós-modernismo” representando o presente, não seria interessante considerar que, a propósito das contribuições de Foucault, Deleuze, Derrida etc., já se passaram três ou quatro décadas desde que as obras-chave foram publicadas? (Não se percebe que a fronteira do conhecimento crítico, por assim dizer, reside, hoje em dia, talvez justamente em ir além das objeções levantadas nos anos 1970 e 1980 contra as abordagens apologéticas da “ciência”, da “razão”, da “tecnologia moderna”, do “desenvolvimento” etc., buscando fazer a autocrítica dos exageros cometidos rumo a uma nova síntese, que não seja nem cientificista nem anticientífica, nem racionalista nem irracionalista, nem eurocêntrica nem exageradamente relativista?)

Mas, se muitos de nós foram “longe demais” nas críticas à ciência e à razão (e à herança ocidental), na verdade retrocedendo tanto quanto avançando, ou andando de lado, por que isso tem ocorrido? Quais seriam as bases econômico-materiais, políticas e ideológicas desse processo?

Mas, se muitos de nós foram “longe demais” nas críticas à ciência e à razão (e à herança ocidental), na verdade retrocedendo tanto quanto avançando, ou andando de lado, por que isso tem ocorrido? Quais seriam as bases econômico-materiais, políticas e ideológicas desse processo?

Quando Castoriadis (o mais profundo e original renovador do pensamento libertário na segunda metade do século XX, se por pensamento libertário se entender, como eu proponho, essencialmente uma oposição radical e simultânea ao capitalismo e ao “socialismo burocrático”), já bem cedo, caracterizou a “singularidade da consciência anarquista” (“singularité de la conscience anarchiste”) como remetendo, fundamentalmente, ao individualismo, ele pecou por generalizar abusivamente, mas também pôs o dedo em uma ferida incômoda.[8] Senão, vejamos.

Proudhon, pensador prolífico, brilhante, inconstante e ambíguo (para não dizer desconfortável ao extremo, em alguns casos: basta pensar em suas tiradas sobre os judeus e as mulheres), formulou pioneiramente aquilo que pode ser compreendido como o cerne do espírito libertário dos tempos modernos: a recusa tanto daquilo que Bakunin viria a chamar de “comunismo autoritário” quanto da propriedade privada; tanto do Estado (capitalista ou “socialista”) quanto do “Deus mercado”. Entretanto, os anarquistas clássicos frequentemente não estiveram à altura dessa exigência de equilíbrio entre o polo individual (ou das liberdades e dos direitos individuais) e o polo coletivo (ou das necessidades coletivas), e o próprio Proudhon inclinou-se, crescentemente, mais para o polo individual que para o outro; as manifestações de uma certa mentalidade pequeno-burguesa em Proudhon têm, aí, a sua explicação sintética. Sem dúvida, vários pensadores eminentes representaram, sobretudo na Europa continental, a busca por uma abordagem balanceada, e Reclus, Kropotkin e Malatesta são, a meu juízo, os que disso mais se aproximaram. No entanto, nos Estados Unidos (mas não só), país de larga e arraigada tradição individualista e privatista, prosperou o “anarquismo individualista”, cujo precursor e patrono foi o alemão Max Stirner.

Todavia, durante o período de apogeu do anarquismo clássico, o “anarquismo individualista” era grandemente restrito ao que Kropotkin já identificara como um meio de classe média, ao passo que essa variante muito pouca acolhida encontrou entre os trabalhadores, que abraçaram as variantes mais equilibradas do coletivismo bakuniniano, do anarco-comunismo de Reclus, Kropotkin e Malatesta ou, ainda, do anarcossindicalismo. As coisas, porém, mudaram de figura, e o mundo em que vivemos é outro.

Ora, o anarquismo clássico se desenvolveu no contexto de movimentos de massa significativos, notadamente do movimento operário. Há muito tempo, porém, não há mais movimento operário, e o anarquismo (e a maior parte das vertentes libertárias, mais amplamente) passou a recrutar simpatizantes muito mais entre estudantes e jovens de classe média que entre trabalhadores pobres, divididos entre os trabalhadores formais e sindicalizados (cujos sindicatos passam ao largo de qualquer postura radical ou revolucionária, seja marxista ou libertária) e o “hiperprecariado” (que, na sua maior parte, não se encontra politicamente organizado).

Assim, por mais que, nos dias que correm, libertários existam (jovens e não jovens) que, com brio, resistem às ações e interpretações de tipo individualista, o fato é que a nossa época, com sua “sociedade do espetáculo”, com a ocultação parcial da luta de classes na esteira da deterioração e cooptação dos sindicatos e do fim do movimento operário, com a multiplicação de agendas de luta pouco ou mal articuladas entre si (exploração de classe, opressão de gênero, racismo etc.) produz e estimula, o tempo todo, revoltas e protestos cujo conteúdo costuma oscilar entre o programaticamente rarefeito e o ideologicamente confuso, com uma sobrevalorização de ações individuais ou de pequenos grupos e uma estetização do conflito social, no estilo Black Bloc. Sobre o problema de, em meio à “sociedade do espetáculo”, o ativismo se converter, ele mesmo, em uma espécie de “espetáculo”, cuja razão de ser é mais chocar e afrontar que acreditar na capacidade de transformar (o que mistura, portanto, narcisismo e impotência), vale a pena prestar atenção a este trecho de um livro recentemente publicado:

“Alguns sites são, hoje, inteiramente dedicados a imagens e vídeos de tumultos. Ativistas visitam esses sites regularmente, recomendam e trocam URLs, e até mesmo recolhem em algumas noites − às vezes com uma ampla oferta de álcool − para assistir aos ‘melhores’ tumultos em sites como o ‘The Ultimate Riot Collection’ e ‘World Wide Riots’. O termo ‘riot porn’ tem sido usado para expressar a emoção que essas imagens geram. Assim como a pornografia oferece ‘roteiros sexuais’ − isto é, formas de se envolver em relações sexuais −, ‘riot porn’ permite que os espectadores fantasiem sobre um dia imitar as performances dos amotinados diante das câmeras. No entanto, esse termo é problemático, uma vez que é uma referência explícita à exploração sexual das mulheres. ‘Riot theatre’ ou ‘riot choreography’ seria mais apropriado.”[9]

O trecho foi extraído não de um trabalho crítico em relação ao universo “Black Bloc”, mas sim de um livro, da autoria de Francis Dupuis-Déri (consultei a tradução para o inglês, publicada em 2013, mas já há uma tradução para o português), simpático a esse universo e com ele muito familiarizado.[10] Interessantemente, páginas antes Francis Dupuis-Déri havia discutido o componente “estético” (e “estetizante”) das ações do chamado “Black Bloc” (basicamente sem problematizá-las), e depois enveredou pela consideração do papel das “emoções”; mas faltou uma menção adequada a uma dimensão que me parece fundamental: a lúdica, com ou sem aspas. Em um mundo em que o que é sério parece ou é levado na brincadeira (e o que é brincadeira é que acaba sendo levado a sério), muitos, na esteira do misto de narcisismo e impotência a que acima aludi, têm compreensíveis dificuldades para levarem a sério aquilo que gerações passadas, incluindo gerações passadas de libertários, encaravam com grande seriedade – a ciência, o “progresso”, a “evolução” e a “revolução” -, e, no fundo, não parecem, muitas vezes, não se levar a si próprios muito a sério.

Os adeptos da tática “Black bloc” têm sua ancestralidade imediata remetida, comumente, ao Schwarzer Block (“bloco negro”, em alemão) que se desenvolveu a partir das lutas dos Autonomen (“autônomos”) na Alemanha, entre fins dos anos 1970 e início dos anos 1980. É interessante notar que, já aí, a (auto)identificação com o anarquismo era uma coisa “difusa”, para usar o adjetivo empregado por um militante: “nós todos temos um ‘anarquismo difuso’ na cabeça, mas não somos anarquistas tradicionais” (“wir haben alle einen ‘diffusen Anarchismus’ im Kopf, sind aber keine traditionellen Anarchisten”).[11] Assim mesmo, parece haver uma diferença de patamar entre o Schwarzer Block da tradição dos Autonomen e o Black Bloc que, inspirado sobretudo na experiência estadunidense dos últimos quinze anos, começou a marcar presença na cena sociopolítica brasileira nos últimos anos, adquirindo especial notoriedade durante as Jornadas de Junho e seus desdobramentos em 2013 e 2014. Os Autonomen eram, tipicamente, jovens (e alguns não tão jovens) estudantes e trabalhadores desempregados ou precarizados, moradores de prédios ocupados (Hausbesetzungen), que, por necessidade de autoproteção durante confrontos com neonazistas, e também para fazer a proteção de manifestantes “comuns” contra a polícia em meio a protestos diversos (contra centrais nucleares e antigentrificação, por exemplo), passaram a adotar um estilo forte, confrontacional e quase militarizado. Quanto aos seus supostos descendentes brasileiros, parecem corresponder a uma realidade sociopoliticamente ainda mais rarefeita, em que, não raro, as ações de emprego de força destrutiva (depredação de prédios icônicos do Estado ou do grande capital, destruição de mobiliário urbano etc.) são quase que um fim em si mesmas, e não parte de uma estratégia de longo prazo. Além do mais, se os Autonomen muitas vezes se solidarizavam e atuavam concertadamente com minorias étnicas em sua luta antirracista (como os turcos e seus descendentes), no Brasil a interação dos jovens de classe média que, ao que tudo indica, constituem a parcela principal da composição social dos adeptos do Black Bloc, não tem apresentado nenhum histórico comparável, por exemplo mediante esforços sistemáticos de atuação junto a moradores de favelas, periferias e ocupações de sem-teto. Pelo contrário: algumas vezes, o que se vê, na prática (e até explicitamente nos discursos, em certos casos), é um desdém pela “massa”, vista como atrasada e até mesmo um tanto pusilânime (“nós fazemos o que vocês não têm coragem de fazer”, como vociferou alguém). Não é fácil evitar, diante disso, usar termos como “arrogância” e “elitismo” para definir esse tipo de comportamento. Que conexão ele teria com o melhor da tradição libertária se não algo meramente superficial?

Repita-se: na “sociedade do espetáculo”, o protesto não poderia, pode-se especular, deixar de virar, ele mesmo, uma espécie de espetáculo. Uma ação que não é “espetacular(izada)” e fortemente registrada, simplesmente “não aconteceu”. Isso tem mais a ver com narcisismo e estetização da política que com esforços consistentes de debate, construção, mobilização e organização coletivas. Por outro lado, seria tolice e teimosia não enxergar que, em tempos confusos e que oferecem aos jovens pouco mais que angústia existencial, temor e insegurança em relação ao futuro e desapontamento com a geração dos pais e avós, são quase inevitáveis reações que se assemelham a um movimento molecular “browniano”, desordenado, em que ações de pouco fôlego e que facilmente se dissipam (e pouco ou nada constroem) são cultuadas como exemplos de revolta e espontaneidade. Pode-se lamentar que isso tudo tenha limites (os jovens cedo ou tarde, perceberão, isso quando já não sabem); mas de que adianta apenas lamentar? Culpar os jovens por serem o produto de uma época não é, talvez, apenas pouco justo; é pouco sensato. Aos que, com a vantagem da maior experiência pessoal e do maior conhecimento histórico, argumentam em torno de tais limitações, cumpre se interrogarem a si mesmos: o que estamos fazendo para persuadir com paciência, debater sem excessos de professoralismo e ajudar a construir uma práxis alternativa? E seria bom, também, que se dispusessem a perceber que, se um exagero relativista pode ser um problema, por levar tantas vezes a uma condescendência ingênua para com certas coisas (“tradições” inventadas, “manifestações culturais” e “sentimentos de lugar” manipulados etc.), certos valores antipreconceituosos (antimachistas, antirracistas e anti-homofóbicos) se acham atualmente mais disseminados que, digamos, há cinquenta ou cem anos.[12]

Repita-se: na “sociedade do espetáculo”, o protesto não poderia, pode-se especular, deixar de virar, ele mesmo, uma espécie de espetáculo. Uma ação que não é “espetacular(izada)” e fortemente registrada, simplesmente “não aconteceu”. Isso tem mais a ver com narcisismo e estetização da política que com esforços consistentes de debate, construção, mobilização e organização coletivas. Por outro lado, seria tolice e teimosia não enxergar que, em tempos confusos e que oferecem aos jovens pouco mais que angústia existencial, temor e insegurança em relação ao futuro e desapontamento com a geração dos pais e avós, são quase inevitáveis reações que se assemelham a um movimento molecular “browniano”, desordenado, em que ações de pouco fôlego e que facilmente se dissipam (e pouco ou nada constroem) são cultuadas como exemplos de revolta e espontaneidade. Pode-se lamentar que isso tudo tenha limites (os jovens cedo ou tarde, perceberão, isso quando já não sabem); mas de que adianta apenas lamentar? Culpar os jovens por serem o produto de uma época não é, talvez, apenas pouco justo; é pouco sensato. Aos que, com a vantagem da maior experiência pessoal e do maior conhecimento histórico, argumentam em torno de tais limitações, cumpre se interrogarem a si mesmos: o que estamos fazendo para persuadir com paciência, debater sem excessos de professoralismo e ajudar a construir uma práxis alternativa? E seria bom, também, que se dispusessem a perceber que, se um exagero relativista pode ser um problema, por levar tantas vezes a uma condescendência ingênua para com certas coisas (“tradições” inventadas, “manifestações culturais” e “sentimentos de lugar” manipulados etc.), certos valores antipreconceituosos (antimachistas, antirracistas e anti-homofóbicos) se acham atualmente mais disseminados que, digamos, há cinquenta ou cem anos.[12]

Ainda Bookchin

E, com isso, volto a Bookchin. A sua falha, se assim posso dizer, foi a de não ter percebido perfeitamente (ou de não ter tirado todas as conclusões dessa percepção) que o “lifestyle anarchism” não consiste em um simples “desvio” amaldiçoável, protagonizado por jovens irresponsáveis que merecem umas boas palmadas, mas sim em um produto um tanto inevitável de nossa época, por suas condições econômicas, políticas e culturais mesmas. E mais: uma grande parte dos que Bookchin critica são, por serem justamente expressões de uma época, e muitas vezes expressões sinceras de indignação e inconformismo (a questão da coerência, da consistência etc. é outra coisa, não vamos confundir intenção e sensibilidade com efetividade e lucidez), também expressões não somente de traços negativos, mas igualmente de uma certa acuidade, de uma certa capacidade de perceber (ainda que, aos olhos de gerações anteriores, de modo “confuso”), que não deveria ser negada pura e simplesmente, por conta de rabugice ou saudosismo. Há algo a aprender com os jovens, por mais que seus protestos tenham um quinhão de desorientação; afinal, a nossa época é de “intransparência”, e eles não são apenas suas vítimas, mas também, tenham plena consciência disso ou não, seus intérpretes. E, por baixo de uma grossa camada de oportunismo (e até tendências conservadoras, às vezes até protofascistas, como sói acontecer com os individualismos e as estetizações da política), há gente de valor, que busca, frequentemente de maneira errática e angustiada, um caminho.

Compartilho várias das angústias e muitas das críticas típicas dos “libertários de hoje” – o que não quer dizer que eu simpatize com as suas soluções ou com seus silêncios. Entretanto, tampouco advogo qualquer espécie de simples retorno aos valores e parâmetros do passado (o que, mesmo que fosse possível, seria indesejável). Do seu jeito, e independentemente de quaisquer equívocos e exageros que tenha cometido, foi exatamente essa tentativa de construir pontes sólidas entre o “ontem” e o “hoje” que Bookchin representou, e pelo que acabou pagando um alto preço, mal compreendido e atacado por todos os lados

Notas:

[1] É evidente, portanto, que estou a empregar o termo libertário em seu tradicional sentido europeu e latino-americano, em que a palavra tem tido a ver, historicamente, em primeiríssimo lugar com o ambiente de debates e práticas animado pelo anarquismo. Muito embora, conforme eu já tive oportunidade de insistir em outras ocasiões, seja um equívoco reducionista pretender continuar a restringir, na segunda metade do século XX e no início do século XXI, o pensamento e a práxis libertários ao anarquismo em sentido estrito, e sobretudo ao anarquismo clássico (basta lembrarmos de um autor não anarquista como Cornelius Castoriadis!), estas páginas não contemplam o chamado “right-libertarianism” (“libertarianismo de direita”). Este último é um fenômeno fundamentalmente estadunidense – mas que, lamentavelmente, alguns vêm obtendo certo êxito em exportar para outros países -, e que, como eu já salientei em outros lugares, não passa de um hiperliberalismo compreensível á luz da cultura política dos EUA, tão fortemente marcada pelo individualismo e o privatismo. Em contraste com o anarquismo típico (clássico ou neo-anarquismo) ou o “projeto de autonomia” castoriadiano, o “libertarianismo de direita” se limita a criticar o Estado e a clamar por um “Estado mínimo” (ou, em certos casos, a refutar o Estado), ao mesmo tempo em que se elogiam as virtudes da economia de mercado e são ardentemente defendidas as liberdades individuais (e até mesmo o egoísmo), pondo-se sob suspeição preocupações de ordem coletiva ou social.

[2] Pelo que deixa perceber Janet Biehl (segunda companheira de Bookchin) em sua excelente biografia Ecology or Catastrophe: The Life of Murray Bookchin (Oxford, Oxford University Press, 2015), Murray Bookchin abraçou o anarquismo, mais especificamente, entre 1959 e 1960.

[3] Emma Goldman e Murray Bookchin tinham em comum, para além do anarquismo, as raízes na enorme comunidade judaica que existiu no antigo Império Russo, conquanto Goldman tenha nascido na Lituânia e Bookchin nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York (seus pais eram imigrantes russos).

[4] Para quem não está familiarizado com a obra de Bookchin, as sugestões que ofereço a seguir podem ser muito úteis. Sobre problemas urbanos e o “municipalismo libertário”, o mais indicado é começar por seu livro Urbanization without Cities: The Rise and the Decline of Citizenship, de 1992 (Montreal e Cheektowaga, Black Rose Books), que foi revisto e republicado, três anos depois, sob o título From Urbanization to Cities: Toward a New Politics of Citizenship (Londres, Cassel). Seu livro de 1974, The Limits of the City (Nova Iorque e outros lugares, Harper Colophon Books), também é uma leitura interessante, por mostrar suas preocupações em uma fase anterior de suas reflexões sobre a urbanização e os problemas urbanos. Alguns dos ensaios incluídos nos livros de 1992 e 1995 podem ser acessados através da Internet: é recomendável ler “Libertarian Municipalism: The New Municipal Agenda” (disponível on-line em http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/libmuni.html; trata-se da reprodução do último capítulo do livro Urbanization without Cities e de sua versão revisada e expandida, From Urbanization to Cities) e “Libertarian Municipalism: An Overview” (disponível on-line em http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/gp/perspectives24.html; trata-se da reprodução de artigo publicado no periódico Green Perspectives, Number 24, outubro de 1991, incluído posteriormente no livro From Urbanization to Cities sob a forma de apêndice e com o título “Confederal municipalism: An overview”). A propósito da “ecologia social” e dos limites e impasses do “movimento ambientalista”, particularmente nos Estados Unidos, pode-se começar pela excelente coletânea precursora Post-Scarcity Anarchism, de 1970, cuja terceira edição foi publicada em 2004 pela AK Press (Edimburgo e Oakland); obras mais recentes e incontornáveis são as coletâneas The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy (2005, Oakland e Edimburgo, AK Press; primeira edição em 1982) e Social Ecology and Communalism (Oakland e Edimburgo, AK Press, 2007). Defending the Earth. A Debate Between Murray Bookchin and Dave Foreman. ( Montreal e Nova Iorque, Black Rose Books, 1991) também é uma leitura instrutiva, por reproduzir o debate entre Bookchin e um dos mais conhecidos representantes da socialmente conservadora “deep ecology”, David Foreman. Infelizmente, até hoje não há muita coisa de Bookchin disponível em português. Sobre o “municipalismo libertário”, vale a pena consultar o texto homônimo incluído na pequena coletânea O bairro, a comuna, a cidade… espaços libertários! (São Paulo, Imaginário, IEL e Nu-Sol, 2003).

[5] O livro Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm foi publicado em 1995 pela editora AK Press (Oakland e Edimburgo). A tradução brasileira apareceu em 2011, publicada pela editora Hedra, de São Paulo.

[6] Na verdade, o libertário cujas imagens disponíveis geralmente retratam em roupas bem modestas, e até mesmo em desalinho para os padrões da época, é Errico Malatesta. Até mesmo Proudhon, cujas origens (diferentemente de Bakunin, Reclus ou Kropotkin, ou de Ricardo Flores Magón, para citar um exemplo latino-americano) foram humildes e que trabalhou como tipógrafo, é comumente retratado vestido de modo nada proletário. Quanto a Kropotkin, é válido ainda registrar que, renunciando não apenas a seu título de nobreza hereditário (príncipe), mas também a qualquer patrimônio supérfluo e se obrigando a viver uma vida bastante frugal, suas vestes, mesmo assim, apesar de simples, não representavam um desejo de emular as típicas roupas de um trabalhador pobre de um slum inglês. Note-se que estas considerações, que poderiam passar por fúteis ou mesmo cretinas, se a finalidade fosse a de buscar alguma “contradição” nesses vultos da história do movimento libertário por conta de alguma suposta incongruência entre suas ideias e seu modo de vida, efetivamente adquirem utilidade por ilustrar, exatamente, como indivíduos que devotaram suas vidas à luta anticapitalista e à solidariedade para com os trabalhadores, em vários casos (especialmente Bakunin e Kropotkin) abdicando de uma existência de riqueza e até de comodidades, não investiram em nenhuma estética própria que os distanciasse, de alguma maneira, dos trabalhadores pobres, ao mesmo tempo em que não buscaram, demagogicamente, se passar pelo que não eram.

[7] Vide o texto “Réponse de Michel Foucault a une lectrice iranienne”, incluído em Dits et écrits, vol. III (Paris, Gallimard, 1994).

[8] A opinião crítica de Castoriadis sobre o anarquismo tinha sido expressa já em 1949, no texto “Socialisme ou Barbarie” (não assinado, já que Castoriadis, estrangeiro há não muito tempo residindo na França, corria o risco de ser deportado); trata-se do artigo de abertura do número inicial da revista Socialisme ou Barbarie (Organe de Critique et d’Orientation Révolutionnaire) (março-abril, páginas 7-46). Pelo que pude constatar, a visão nada positiva, um tanto estereotipada e excessivamente simplificadora (embora dolorosamente certeira em grande medida) que Castoriadis tinha do anarquismo (clássico) não mudou no essencial, mesmo após a sua ruptura definitiva com o marxismo na década de 1960.

[9] No original: “Some websites today are entirely dedicated to images and videos of riots. Activists visit these sites regularly, recommend and exchange URLs, and even gather on certain evenings – sometimes with an ample supply of alcohol – to watch the ‘best’ riots on websites such as ‘The Ultimate Riot Collection’ and ‘World Wide Riots.’ The term ‘riot porn’ has been used to express the excitement these images generate. Just as pornography offer ‘sexual scripts’ – that is, ways of engaging in sexual relations – ‘riot porn’ allows viewers to fantasize about one day imitating the rioters’ on-camera performances. However, that term is problematic since it is an explicit reference to women’s sexual exploitation. ‘Riot theatre’ or ‘riot choreography’ would be more appropriate.”

[10] Ver, de Francis Dupuis-Déri, Who’s Affraid of the Black Blocs? Anarchy in Action Around the World. Toronto, Between the Lines, 2013 (primeira edição publicada em 2007, em francês, em Montreal), p. 89.

[11] Vide Jan Schwarzmeier, Die Autonomen: Zwischen Subkultur und sozialer Bewegung. Göttingen: Books on Demand, 2001. p. 62. Consulte-se, sobre os Autonomen alemães e suas origens, também o livro The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life (Oakland e Edimburgo, Oakland, 2006), de Georgy Katsiaficas, que tem a vantagem de estar disponível em inglês. Algo sobre os Autonomen também pode ser encontrado em Francis Dupuis-Déri, ibidem.

[12] Basta pensarmos no caso da misoginia e do antissemitismo de Proudhon. Isso é muito pouco conhecido entre os libertários, mas é algo que faria corar muitos deles (como introdução ao tema vale consultar o livro Demanding the Impossible [Peter Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism. Londres e outros lugares, Harper Perennial, 2008 [primeira edição em 1992, revista em 1993]), apesar de tratar-se de uma obra que merece algumas ressalvas; outras tantas coisas, incluindo textos originais de Proudhon, são hoje facilmente acessíveis através da Internet, em que pese a barreira linguística.). Os preconceitos de Proudhon são, também eles, fruto de uma época (se bem que isso não explica tudo: Élisée Reclus também foi um homem do século XIX, e sua postura quanto a essas questões era totalmente distinta); tais problemas seguramente não apagam os méritos do pensador francês. Mas as vulnerabilidades ajudam a mostrar como os “libertários de antigamente”, mesmo alguns dos mais ilustres, não eram criaturas imaculadas e infalíveis, e seus enfoques e crenças em tudo superiores á mentalidade dos jovens da atualidade.

Só um pequeno comentário, que não diminui os outros méritos do texto, sobre os “nossos” black blocs: não sei qual sua composição em São Paulo e outras cidades, mas aqui em Salvador e, a partir de relatos de algumas pessoas conhecidas, principalmente no Rio, havia uma presença talvez não majoritária mas mesmo assim muito significativa de jovens negros, moradores de comunidades e favela, “fazendo” black bloc menos como uma performance de violência revolucionária e mais como uma oportunidade de, de maneira pontual, inverter o esquema de violência policial a que estão submetidos no cotidiano e jogar pedra na polícia protegidos pelo capuz. Mais como um “dia de revide” a que quem é jovem preto, de comunidade, não se poderia dar ao luxo no cotidiano sem temer uma represália violenta/letal, talvez/provavelmente sem reflexão sobre ação política no longo prazo, mas tem uma diferença aí sobre a performance violenta do estudante de classe média do “lifestyle anarchism” que acho que merece ser melhor pensada.

André, em 2013 a composição dos black blocs em Salvador me parecia muito próxima a esta aí que você descreve (jovens negros da periferia – ou “comunidades e favelas”, como você prefere). Obviamente é só uma percepção de quem também esteve nas ruas e passou um bom tempo depois analisando as imagens e trocando umas ideias. O que significa que ainda sim é um julgamento precipitado. Mas esses jovens não pareciam reivindicar os black blocs e nem se vestiram enquanto tal, com aquilo que a gente imagina ser a indumentária apropriada para ser um black bloc. Perguntou a eles se estavam ali enquanto black blocs? Pois, eu também não. Há quem diga, por exemplo, que esses jovens estavam enquanto torcidas organizadas dos dois maiores times de futebol de Salvador. Como saberemos? Era a tática que confluía, portanto. Eram black blocs não por opção estética ou identitária, mas pela função que assumiram nos embates contra a polícia. A definição de black bloc veio de fora para dentro. E o que importa não é isso, mas que eles deram uma radicalidade e uma visibilidade aos atos de 2013 em Salvador muito maior que teriam sem eles. Além, é claro, de se colocarem entre a polícia e os demais manifestantes não preparados para o embate.

Já em 2014, com as ruas vazias, sem os jovens negros da periferia e demais extratos populares nas manifestações contra a Copa, os black blocs eram muito próximos a estes que Marcelo Lopes descreve. Assumiram toda a estética e a identidade (bandeira anarquista e capuz preto), mas ao contrário de defender as manifestações — que nem existiam de fato, estavam todos vendo o 7×1 — colocaram em risco a segurança dos demais e deles próprios. Como tudo era performance, sequer tinham o preparo para enfrentar a polícia e quando a realidade desceu com bombas, cavalaria e balas de borracha foi um desespero total. Se eram classe média, da periferia, pobres, negros, homens ou mulheres pouco importou. Foram muitos pra delegacia a custo de nada.

Há blacks que são blocs, e blocs que não são coisa nenhuma.

Lembro que a primeira definição de fora para dentro que os encapuzados sofreram aqui em Salvador os enquadrou não enquanto Black Blocs, mas como “ninjas”. A idumentária, na mais das vezes, era uma blusa de qualquer cor amarrada na cabeça, ocultando a maior parte do rosto, a exceção dos olhos. E a tática se participação nos protestos era o confronto. Esse elemento, a participação mais forte, de enfrentamento ao aparato repressivo, foi acabou favorecendo a analogia aos Black Blocs e a demarcação dos mesmos como tais.

Concordo com a percepção de André e Caribé quanto a quem eram esses ninjas nas manifestações de 2013, e à pontuação de Caribé quanto a quem eram os Baby Blocs – alcunha irônica imposta aos Blocs que não eram blacks, e não eram nada – em 2014. Penso, contudo, que além de parecerem integrar frações ou extratos de classe distintos, e de nao ser apenas difuso o libertarismo que os orientava coletivamente, mas a sua própria coletividade (pareceu-me haver uma coletividade construida em ato, isto, construída no confronto mas que não era capaz de produzir-se e reproduzir-se para além daqueles momentos), enquanto os jovens de 2013 conseguiram imprimir uma radicalidade às manifestações de 2013 – de forma também aparentemente não vinculada à qualquer perspectiva política que nao fosse de curtíssimo prazo – os jovens de 2014 “eram” o “movimento” e o “carnaval”. O “espetáculo” consistia no confronto de cunho suícida com o aparato policial, ao menos aqui, sem que houvesse a existência de um movimento de massas, pautas de luta sendo verbalizadas, sem que o confronto fosse uma tática de proteção de manifestantes “comuns” ou qualquer coisa que remetesse, por exemplo, aos Autonomen. Em 2014, pareceu-me, o que estava em pauta era vivenciar a experiência de confrontamento com a polícia, uma “radicalidade” encerrada em si mesma e desvinculada de qualquer perspectiva politizadora e revolucionária de luta social.

Sobre 2014, concordo, tava falando mais do que percebi em 2013, principalmente antes da captura dos atos pela direita – aliás, mesmo durante, em alguma medida, os “ninjas” ainda estavam lá.