O empoderamento nada mais é que um atributo das relações sociais conformadas pelo neoliberalismo. Por Maria das Dores

Há alguns meses fui exposta a situações até então inconcebíveis na minha mente. Uma amiga, ou ao menos até então considerada amiga, me sujeitou a uma situação de agressão na tentativa de me humilhar na frente de demais amigos e companheiros. O problema, no entanto, é que as coisas não se encerraram nesse ponto.[1]

Logo após a peripécia, ou infortúnio, percebi que a tragédia dos fatos não se encerrou com um ato isolado e motivado por um aparente descontrole sobre as próprias ações. Em uma tentativa de me denegrir em um círculo social mais amplo percebi que falsos vínculos de solidariedade foram estrategicamente sendo conformados na tentativa de transformar interesses individuais em um ato de detonação da minha pessoa em um círculo social não apenas de amizade, mas também de militância. Como efeito comecei a receber ameaças de uma outra companheira de militância, até mesmo sobre minha própria integridade física.

O mais curioso, e talvez irônico, dessa história, já que se trata de um círculo de pessoas ligadas aos ideais mais libertários e a uma militância feminista, é que isso aconteceu por me conceberem uma ameaça aos seus relacionamentos com seus respectivos companheiros ou ex-companheiros. E não demorou para que, por meio de falsos vínculos de solidariedade, isso se tornasse um efeito cascata entre um círculo social mais amplo, inclusive de militância.

O mais curioso, e talvez irônico, dessa história, já que se trata de um círculo de pessoas ligadas aos ideais mais libertários e a uma militância feminista, é que isso aconteceu por me conceberem uma ameaça aos seus relacionamentos com seus respectivos companheiros ou ex-companheiros. E não demorou para que, por meio de falsos vínculos de solidariedade, isso se tornasse um efeito cascata entre um círculo social mais amplo, inclusive de militância.

Quando me dei conta dessa situação demorei dias, semanas, meses para conseguir lidar. Talvez as tentativas de humilhação e agressão de fato tenham surtido efeito. Agora, já em um estado de sobriedade e na tentativa de não me render a um ostracismo, pretendo não apenas uma tentativa de resposta, mas também de reflexão sobre práticas machistas que frequentemente não só são absolvidas como também comumente aceitas e chanceladas em um círculo militante, uma vez que são realizadas por mulheres.

Contudo, aviso de antemão aos caros leitores que a proposta dessa resposta não é expor as respectivas companheiras, e por isso mesmo o texto não se trata de uma grande narrativa que consolida minha posição de vítima sobre os fatos. O que encontrarão a seguir são nada mais que meus posicionamentos e reflexões sobre determinadas práticas que ao meu ver deveriam ser abandonadas.

Desse modo, em resposta aos pontos que me foram tensionados, e dados como motivos para uma tentativa de agressão e humilhação, e, ao mesmo tempo, realizando um esforço de reflexão sobre aspectos que a meu ver deveriam ser discutidos com maior profundidade, pretendo a seguir apresentar algumas considerações sobre as consecutivas questões: 1. Os vínculos afetivos e a efemeridade das relações no capitalismo; 2. Os falsos vínculos de solidariedade militante que se desdobram entre o pessoal e o político; 3. Afinal, por que determinadas práticas machistas são aceitas e chanceladas quando realizadas por mulheres? Como lidar com esse problema em termos práticos…

1. Os vínculos afetivos e a efemeridade das relações no capitalismo

As discussões feministas sobre relacionamentos não são uma novidade. Muito se atribui a uma suposta segunda onda [2] do feminismo e às propostas de um feminismo radical uma grande contribuição nesse debate. Os limites da monogamia ou mesmo do que se pressupõe ser seu total oposto, que são as propostas de poliamor e amor-livre[3], são temáticas comuns dentro da esfera acadêmica e de militância do feminismo. Em geral, esses debates sempre fluem em torno de um questionamento específico: Qual o padrão de relacionamento escapa, ou mais se distancia, aos padrões de uma dominação masculina?

Essa questão tende a girar em torno de dois aspectos: 1. As divergências entre a monogamia e o poliamor, ou amor-livre. 2. O abandono da heteronormatividade e o “não-relacionamento” com homens cisgêneros como escape a qualquer espécie de dominação masculina e, por conseguinte, possibilidades de relacionamentos abusivos.

Essa questão tende a girar em torno de dois aspectos: 1. As divergências entre a monogamia e o poliamor, ou amor-livre. 2. O abandono da heteronormatividade e o “não-relacionamento” com homens cisgêneros como escape a qualquer espécie de dominação masculina e, por conseguinte, possibilidades de relacionamentos abusivos.

A discussão acerca dos padrões ou formato das relações afetivas, desse modo, parte do pressuposto de que ainda há na sociedade moderna uma estrutura patriarcal. Essa, por sua vez, é capaz de determinar formatos específicos sobre as relações afetivas, ao tempo em que essas relações também retroalimentam essa estrutura, atribuindo aos sujeitos que escapam aos padrões dominantes, no caso masculino, cis-gênero e heteronormativo, uma situação de sujeição e opressão.

Não obstante, as tentativas de superação de tal conjectura partem justamente dos esforços de superação de tais determinantes estruturais. Ao se conceber uma possibilidade de subjetividades capazes de se constituírem enquanto a resistência per se, ou seja, em resistência aos próprios determinantes estruturais, uma vez que se limitariam ao domínio do que não é normativo, presumem uma concepção de sujeitos capazes de agirem e conformarem relações sociais libertas de tais forças.

Partem de uma concepção de relações de dominação que não estão diretamente ligadas a uma estrutura capitalista, ou conformadas a partir da ideia de exploração. Na verdade, presumem que tais problemáticas, como ligadas aos problemas de gênero, estão atreladas a um fator distinto que são a opressão e relações de poder que, por sua vez, derivam de um fator estrutural paralelo ao capitalismo, o patriarcado, ou de outro modo, a dominação masculina, tal como admitido de modo mais amplo por conformações teóricas mais recentes [4].

Esse fio condutor pode ser mensurado em um campo teórico feminista que admite uma possibilidade de conformações das subjetividades e das relações sociais, de modo independente dos determinantes estruturais ou materiais impostos pelo capitalismo, desde as teorias do reconhecimento até teorias que buscam o completo desprendimento e que se consolidam de maneira acentuada na queer theory [5]. Não obstante, tais pressupostos também podem ser constatados pela própria prática militante e discursos políticos que reivindicam a autonomia feminina contra uma relação baseada na opressão e a partir de concepções como a de empoderamento.

Desse modo, ao questionarmos aspectos relevantes do nosso cotidiano, e que muito se relaciona com nossa militância também, como nossos relacionamentos afetivos, sempre nos voltamos para discursos como o de empoderamento. Se não admito que meu namorado tenha atitudes machistas comigo, sou uma mulher empoderada; se confronto o risco de sofrer represálias ao beijar minha namorada em público, sou uma mulher empoderada; se sou mulher e consigo ter destaque na minha carreira profissional, sou igualmente uma mulher empoderada, capaz de burlar as barreiras da estrutura social.

No entanto, percebam: quando se trata de nossa vida pessoal, de nossa subjetividade, das nossas relações a nível interpessoal, de modo geral, sempre nos balizamos por meio da noção de indivíduo. Deixamos de considerar aspectos básicos sobre a própria conformação do capitalismo, qual seja, a manutenção do capital, que se conforma a partir da nossa exploração enquanto espécie e não quanto a indivíduos específicos. Nesse caso, indivíduos ou sujeitos são substituíveis como qualquer outra mercadoria [6].

Dessa forma, balizar nossa resistência a partir do empoderamento nada mais significa do que se posicionar nas estruturas de poder e jogar o jogo de poder, o que se difere totalmente de destruir estruturas de poder e conformar novas formas de relações sociais. O empoderamento nada mais é que um atributo das relações sociais conformadas pelo neoliberalismo.

Analiticamente, quando se constitui uma compreensão acerca da realidade social, ou, em outros parâmetros, quando se compromete com uma análise crítica da realidade social, ou seja, abstraindo também possibilidades de transformações a partir das ações humanas sobre a mesma, todo e qualquer conceito resgatado carrega em si componentes específicos, limites e modos de compreensão específicos. Nesse caso, quando se abstrai uma desconexão entre sujeitos e determinantes materiais, que são compreendidos aqui como estruturais, isso só é possível a partir do manejo da categoria poder, que se constitui nas análises como uma constante, ou uma invariável.

Logo, não considerar os determinantes materiais das relações sociais, ou em outra medida, partir para um abstrato onde as relações sociais são intrinsecamente e invariavelmente relações de poder, totalmente desconectas da própria conformação do capital, é admitir acriticamente que não é possível, a partir de uma mudança estrutural, transformar uma suposta essência da ação humana. Em outra medida, seria recair na máxima sartreana de que “o inferno são os outros” e nada podemos fazer sobre isso.

Logo, não considerar os determinantes materiais das relações sociais, ou em outra medida, partir para um abstrato onde as relações sociais são intrinsecamente e invariavelmente relações de poder, totalmente desconectas da própria conformação do capital, é admitir acriticamente que não é possível, a partir de uma mudança estrutural, transformar uma suposta essência da ação humana. Em outra medida, seria recair na máxima sartreana de que “o inferno são os outros” e nada podemos fazer sobre isso.

Talvez seja uma tarefa árdua, ou no mínimo dolorosa admitir que somos impotentes enquanto indivíduos, e que de fato, nessas circunstâncias, “o inferno são os outros”. Mas a questão é: como vamos lidar com isso?

A verdade é que a única reposta que consigo formular no momento é: mas que tipo de sujeitos somos nós que almejamos a transformação social e a emancipação humana reforçando diariamente a lógica do neoliberalismo? A ironia é que comecei minha carreira acadêmica como uma bourdiesiana [7], mas não pretendo encerrá-la como tal. Talvez Lukács tenha razão, “a nossa posição na luta de classes determina amplamente o modo e o grau que assumimos o marxismo, mas, por outro lado, todo novo progresso nessa adoção nos faz aderir cada vez mais à vida e à práxis do proletariado e redunda beneficamente no aprofundamento da nossa relação com a doutrina marxista”.

Ademais, pode ter se tornado difícil compreender em que ponto gostaria de chegar ao começar essa reflexão matizando as relações afetivas. O fato é que fui acusada por uma das companheiras de ser adepta do amor-livre e, por isso, não possuir pudores no que tange às minhas relações sexuais ou mesmo afetivas. Nesse caso, eu poderia apenas afirmar o quão reacionário é este argumento e quanto ele não possui qualquer nexo com as próprias prerrogativas do amor-livre. No entanto, além do fato de que eu não sou adepta do amor-livre, há um ponto além que é o de acreditar que ao desprendê-las da lógica do capital, diferentes conformações de relacionamentos nada dizem sobre a emancipação feminina, uma vez que ela só se sustenta a partir da ideia de opressão e de saídas como a de empoderamento.

De resto, decompondo o que realmente me interessa, para além das pequenices de ordem realmente machista e reacionária invocadas na tentativa de me detonar em um determinado círculo social, creio que devemos retomar o debate, sempre em voga, entre diferentes conformações de relacionamentos afetivos, a partir de uma recomposição entre exploração social e dominação masculina, heteronormativa. Ou ainda, sobre a própria historicidade e constituição do sistema capitalista e como a conformação do capital e, por conseguinte, das relações sociais, estão imbricadas com as claras limitações de nossas relações afetivas.

É necessário frisar que as demandas feministas em torno das problemáticas de gênero nem sempre estiveram calcadas sobre os pressupostos da lógica da opressão, e que ainda na primeira onda do feminismo, intelectuais como Flora Tristán e, nesse caso, principalmente Alexandra Kollontai, direcionaram suas reflexões considerando a problemática da exploração social e sobre como a dominação masculina não se distingue do cerne da própria composição do capitalismo. Esse debate não apenas foi abandonado com o passar dos anos, mas também omitido incontáveis vezes pela própria decomposição histórica do feminismo, por exemplo [8]. Além disso, também é no mínimo curioso, se não um claro exemplo das próprias contradições impostas pelo machismo na esquerda, que esse debate que fluiu no próprio berço do marxismo também seja claramente omitido.

O fato é que se criou uma lacuna nesse debate, que é fundamental para a retomada de uma perspectiva crítica que não recaia nas armadilhas do neoliberalismo. E, principalmente, para que a partir de novas reflexões possamos abstrair novas possibilidades de práticas sociais que realmente abstraiam e tencionem as conformações do capitalismo.

2. Os falsos vínculos de solidariedade militante que se desdobram entre o pessoal e o político

Pode parecer confuso que esse texto se inicie tratando das relações afetivas no capitalismo e logo em seguida dê um salto para um debate sobre os vínculos de solidariedade militante. No entanto, talvez esse seja o ponto fundamental. Como já mencionado, é não apenas comum à militância feminista, como mérito da mesma, que determinados assuntos sempre limitados à esfera privada, como os relacionamentos afetivos, se tornem também políticos. Além disso, incluir as nuances da afetividade nas discussões sobre prática militante, nesse caso, nada mais é que trazer o problema à sua concretude.

Pode parecer confuso que esse texto se inicie tratando das relações afetivas no capitalismo e logo em seguida dê um salto para um debate sobre os vínculos de solidariedade militante. No entanto, talvez esse seja o ponto fundamental. Como já mencionado, é não apenas comum à militância feminista, como mérito da mesma, que determinados assuntos sempre limitados à esfera privada, como os relacionamentos afetivos, se tornem também políticos. Além disso, incluir as nuances da afetividade nas discussões sobre prática militante, nesse caso, nada mais é que trazer o problema à sua concretude.

Foi também com a militância feminista, e sobre isso não se pode descartar o marco de Simone de Beauvoir com a publicação de “O segundo sexo” e sobretudo da denominada segunda onda do feminismo, que emergiu de maneira intensa e massiva as discussões e demandas acerca da liberdade sexual e da autonomia sobre o próprio corpo. Não obstante, essa suposta segunda geração de um feminismo global se destacou, ou ainda se destaca, pela abstração e implementação de novas formas de articulação do movimento feminista, carregando consigo demandas específicas até então tomadas como secundárias nos movimentos operários ou ditos classistas.

Nesse ínterim, um fator de grande relevância para a própria consolidação de novos formatos da militância feminista foi também a construção e o fortalecimento dos vínculos entre as mulheres, constituindo redes e fomentando uma relação baseada no apoio mútuo, nos mais diversos aspectos da vida. No movimento feminista, aquilo que nos movimentos classistas costumamos denominar de camaradagem ou solidariedade começou a se constituir com outro significado, deduzido de uma concepção peculiar através de lógica totalmente distinta, a sororidade.

O conceito de sororidade, como muitas feministas costumam afirmar, está embasado em uma ideia simples, que é a irmandade entre mulheres, derivada de uma empatia inerente, que por sua vez é sempre desestimulada e atacada pelo machismo e as estruturas patriarcais que incitam a competição e a rivalidade entre as mulheres. Ademais, a sororidade carrega um componente fundamental, que é uma forma de vínculo que apenas pode se estabelecer entre mulheres.

Em oposição ao conceito de solidariedade ou de camaradagem que eram tomados como formas de vínculos militantes típicos dos movimentos classistas e que, por sua vez, estavam embutidos de uma lógica machista e patriarcal, o termo sororidade buscou unificar todas as mulheres destituídas de qualquer camaradagem e solidariedade entre seus companheiros de militância. Se as mulheres eram subjugadas mesmo entre seus companheiros de militância por serem “emotivas, fracas e não racionais” o suficiente para liderar e realizar uma revolução, essa lógica se reverte a partir da ideia de sororidade, que não apenas aceita os fatores emotivos como relevantes, mas institui a empatia e algo muito distante da simples racionalidade como uma forma real de solidariedade militante.

Em oposição ao conceito de solidariedade ou de camaradagem que eram tomados como formas de vínculos militantes típicos dos movimentos classistas e que, por sua vez, estavam embutidos de uma lógica machista e patriarcal, o termo sororidade buscou unificar todas as mulheres destituídas de qualquer camaradagem e solidariedade entre seus companheiros de militância. Se as mulheres eram subjugadas mesmo entre seus companheiros de militância por serem “emotivas, fracas e não racionais” o suficiente para liderar e realizar uma revolução, essa lógica se reverte a partir da ideia de sororidade, que não apenas aceita os fatores emotivos como relevantes, mas institui a empatia e algo muito distante da simples racionalidade como uma forma real de solidariedade militante.

Não há como negar o quanto isso foi relevante para o avanço da luta feminista. Se o movimento classista e as tentativas revolucionárias malograram, avanços fundamentais na luta de gênero ocorreram, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Porém, isso não significa que as lutas que se conformaram e se conformam ainda em torno das pautas de gênero encontram-se alheias às contradições.

Ainda durante a aclamada segunda onda do feminismo global, os próprios fundamentos que alicerçam o conceito de sororidade e um tipo de atuação feminista, através de algo que se constrói como uma irmandade entre mulheres, foram questionados. Feministas ainda hoje pouco recordadas, como Jo Freeman e Françoise Collins, descreveram relatos do que seriam práticas de “trashing [9], o lado sombrio da sororidade” [10], e dedicaram textos e palestras para centenas de mulheres criticando e combatendo a prática da sororidade [11].

As palavras de Jo Freeman traduzem com clareza os mecanismos e os efeitos perversos que a sororidade podem mascarar:

O que é “detonação“, essa expressão coloquial que diz tanto, mas explica tão pouco? Não é desacordo; não é conflito; não é oposição. Esses são fenômenos perfeitamente comuns que, quando mutuamente entrelaçados, honesta e não excessivamente, são necessários para manter um organismo ou uma organização saudável e ativa. A detonação é uma forma particularmente cruel de assassinato de reputação que equivale a um estupro psicológico. É manipulador, desonesto e excessivo. É ocasionalmente disfarçado pela retórica do conflito honesto ou acobertado pela negação de que exista qualquer reprovação. Mas ele não é feito para expôr desacordos ou resolver diferenças. É feito para desacreditar e destruir.

Os meios variam. A detonação pode ser feita de forma privada ou num ambiente de grupo; na cara ou pelas costas; através de ostracismo ou por meio de denúncia aberta. A detonadora pode dar-lhe informações falsas sobre o que as outras pensam de você (coisas horríveis); pode contar a suas amigas falsas histórias do que você acha delas; pode interpretar o que quer que você diga ou faça da maneira mais negativa; pode projetar expectativas irreais sobre você de modo que, quando não conseguir atingir essas expectativas, você se transforma num alvo “legítimo” para a raiva; pode negar suas percepções da realidade; ou pode fingir que você absolutamente não existe. A queimação de filme pode até ocorrer de forma velada por meio das novas técnicas grupais de crítica/autocrítica, mediação e terapia. Qualquer que seja o método utilizado, a detonação envolve violação de integridade, declaração de inutilidade e contestação da motivação da própria pessoa. Com efeito, o que é atacado não são ações ou ideias, mas o próprio indivíduo.

A questão é: esses efeitos são perversos por um motivo: a prática da sororidade só consegue se sustentar a partir de um determinismo que unifica todas as experiências, no que tange às relações de gênero, a um apelo identitário, quando não biológico. Ela está calcada na compreensão de uma essência comum presente em um determinado gênero da espécie humana, e que por sua vez é inerente ao próprio ser.

Ademais, pode parecer que essa era uma prática comum e restrita à década de 1970, ou ainda restrita sobretudo a uma militância feminista, mas o fato é que um fenômeno peculiarmente similar circunda movimentos de caráter mais abrangentes na contemporaneidade, o que torna esse problema ainda mais perigoso, uma vez que ele não mais precisa ser mascarado pela ideia de sororidade.

Ao menos desde os ciclos de protestos em 2013, uma forma de organização, ou de “não organização”, cada vez mais comum no Brasil é a militância autônoma, ou dita autonomista, e é esse o meio em que milito. Um dos pressupostos básicos do autonomismo é a horizontalidade, negando qualquer estrutura hierárquica e qualquer suposto quadro de dirigentes. Todavia, como já constatado há tempos por Jo Freeman [12] e, mais recentemente, nas reflexões do camarada Ian Caetano [13], esse suposto autonomismo e horizontalidade acabam, na verdade, recaindo em uma completa falta de estrutura que, por sua vez, abre margens para criação de elites dentro do movimento, ou até mesmo para o autoritarismo.

Ao menos desde os ciclos de protestos em 2013, uma forma de organização, ou de “não organização”, cada vez mais comum no Brasil é a militância autônoma, ou dita autonomista, e é esse o meio em que milito. Um dos pressupostos básicos do autonomismo é a horizontalidade, negando qualquer estrutura hierárquica e qualquer suposto quadro de dirigentes. Todavia, como já constatado há tempos por Jo Freeman [12] e, mais recentemente, nas reflexões do camarada Ian Caetano [13], esse suposto autonomismo e horizontalidade acabam, na verdade, recaindo em uma completa falta de estrutura que, por sua vez, abre margens para criação de elites dentro do movimento, ou até mesmo para o autoritarismo.

O problema é que, na tentativa de escapar aos erros cometidos por outras gerações de militantes, nega-se qualquer tentativa de estruturação explícita do movimento e, ao invés de regras claras e mecanismos de controle que garantam a horizontalidade e autonomia coletiva, criam-se regras implícitas e informais baseadas sobretudo nos vínculos afetivos, uma vez que, ao se elevar a “espontaneidade das massas”, qualquer critério “racional” também perde espaço [14].

Além disso, como esse texto ainda é uma carta em resposta às companheiras, é válido que eu diga que as experiências recentes me levaram a vivenciar os desdobramentos e os avanços dessa prática na própria pele. A minha “estima” nos meios militantes já foi questionada, pelas mesmas companheiras que me atacaram, sob o pressuposto de que eu era “aceita”, ou melhor, minhas ideias “eram levadas em consideração” porque seus respectivos companheiros, à época, tinham interesses sexuais em mim. É uma situação realmente alarmante, já que se isso realmente tivesse acontecido esperava-se não que eu fosse atacada e silenciada ainda que de forma velada, mas ao contrário, fortalecida. E essa é apenas uma das muitas situações similares que testemunhei.

O mais grave é que, enquanto esses problemas ficaram restritos à minha pessoa e talvez a mais uma companheira que também passou por situação semelhante, isso tudo não era pauta, não era questão de ordem política. Era uma questão pessoal, mas não aquela parcela do pessoal que também é político, pois, uma vez que não existem critérios, o que transpõem da ordem do pessoal para o político na militância ainda depende do quanto você se destaca no movimento, lembrando que esse destaque ainda perpassa também a casa da afetividade.

A verdade é que eu mesma tratei como uma questão pessoal que não deveria ser tratada, inclusive esse é um dos motivos da demora da publicação desse texto. Mas isso não foi e não é uma questão meramente pessoal, tanto quanto não é uma questão meramente política.

Por fim, o que quero dizer é que, por muito tempo, principalmente a militância feminista se esforçou por trazer o pessoal para o campo político. Mas, com o pessoal, vem também a subjetividade, e com ela as questões de ordem afetiva. Não que a subjetividade, o pessoal e as questões afetivas não estivessem presente na arena política, sempre estiveram, só que de forma velada, apenas como critérios hierárquicos que não eram claramente determinados [15]. A militância feminista foi muito importante nesse contexto, uma vez que expôs e trouxe como pauta esse lado renegado do espaço político. Contudo, ela não foi capaz de eliminar os critérios hierárquicos, apenas de reverter esses critérios, proporcionando ainda mais peso para aquilo que conforma um lado irrestritamente subjetivo, a afetividade.

Desse modo, cada vez mais e de forma irrestrita, a afetividade vem se conformando nos espaços de militância como um critério importante. Sempre ligado à figura do lado oprimido, do feminino, sempre em oposição àquilo que é racional, “que vem do mundo das ideias”, mas que não diz sobre “pessoas reais”, que “constroem lutas reais”. O problema é que isso abre brechas para um terreno pantanoso, onde os argumentos e qualquer construção crítica sobre a realidade não tem voz [16].

A racionalidade, isto é, aquilo que em um sentido mais sutil, vem do mundo das ideias, é um fator imprescindível para toda e qualquer transformação social. É somente por via do exercício da reflexão e da abstração do real que é possível uma superação do real. Esse é o exercício da crítica que, como registrei no primeiro tópico desse texto, é imprescindível não apenas para a transformação das estruturas sociais, mas da nossa própria subjetividade, ou, de modo mais preciso, da forma como concebemos nossas afetividades, se é que sob o pressuposto dialético é possível separar de forma tão simples essas esferas.

Portanto, precisamos parar de insistir na tecla de que a afetividade por si é um critério válido. Sem qualquer mediação crítica a afetividade se transforma em nada mais nada menos que uma brecha para o autoritarismo no movimento e para práticas profundamente reacionárias. Uma vez que nossos critérios afetivos são moldados sob a lógica do capitalismo, trazê-los como critério máximo para militância nada mais é que reproduzir a lógica de um status quo.

A transformação social só é possível através da configuração de novas práticas sociais, que por sua vez só são possíveis através da negação do senso comum, o qual é conformado e, ao mesmo tempo, dá corpo à lógica do capital. Por isso, um dos trabalhos centrais da militância é proporcionar novas possibilidades de construção social, de sociabilidade, e que só são viáveis através de uma perspectiva crítica sobre o real.

3. Afinal, por que determinadas práticas machistas são aceitas e chanceladas quando realizadas por mulheres? Como lidar com esse problema em termos práticos…?

O que realmente não consigo conceber nessa história toda é: por que tantas atitudes que, se cometidas por outras companheiras ou companheiros seriam veemente recriminadas, passaram diversas vezes como “algo não muito relevante”? Afinal, ainda que essas práticas notadamente machistas não fossem enaltecidas, passaram diversas vezes como algo não tão grave assim, sendo claramente veladas e abafadas.

Nos espaços de militância isso certamente acontece pela falta de critérios explícitos para qualquer ação e estruturação do movimento, que, por sua vez, são estruturados por critérios afetivos. Mas, por que aceitamos então esse tipo de prática nas nossas relações pessoais e de ordem afetiva? Aparentemente esses são temas tabus dentro do círculo da militância feminista.

Quando se trata de uma relação entre gêneros distintos, há claramente, e sobre isso não há questionamento, a concepção de que se trata de uma relação hierárquica, de opressão. Todavia, quando se trata de uma relação entre mulheres, por exemplo, sempre tendemos, ou nos recorremos à máxima, aparentemente inquestionável, de que “as mulheres são igualmente vítimas do machismo, do patriarcado” ou que “temos de entender que nem todas as mulheres se libertam das algemas do patriarcado ao mesmo tempo e, por isso, temos que ter compreensão com o tempo de cada uma”.

Quando se trata de uma relação entre gêneros distintos, há claramente, e sobre isso não há questionamento, a concepção de que se trata de uma relação hierárquica, de opressão. Todavia, quando se trata de uma relação entre mulheres, por exemplo, sempre tendemos, ou nos recorremos à máxima, aparentemente inquestionável, de que “as mulheres são igualmente vítimas do machismo, do patriarcado” ou que “temos de entender que nem todas as mulheres se libertam das algemas do patriarcado ao mesmo tempo e, por isso, temos que ter compreensão com o tempo de cada uma”.

Essas relações imprecisas, ou ambíguas e contraditórias, acontecem justamente pela dificuldade de compreensão da essência do machismo, ou da dominação masculina, como já exposto no primeiro tópico do texto. Portanto, claramente esse é um problema que realmente só pode ser superado a partir de um esforço coletivo de transposição de um senso comum, inclusive acerca dos ideais libertários.

Claramente, portanto, é um problema que só pode ser solucionado a longo prazo, e que exige mais que esforços isolados e que também não pode ser solucionado expurgando as afetividades e todo e qualquer fator subjetivo do movimento. A questão, portanto, é: como tratar em termos práticos as questões subjetivas, ou ainda, as subjetividades como critério inesgotável para a transformação social? Quais as saídas?

Não é simples lidar com essas práticas em termos concretos, ou melhor, repensar essas práticas e renová-las. Nesse caso, não há outra saída senão “lavar a roupa suja”. É preciso antes de mais nada admitir que essas práticas acontecem. Ademais, é preciso colocá-las na mesa e confrontá-las, repensá-las. Todavia, não com o intuito de excluir ou condenar determinados sujeitos, sob uma lógica punitivista, mas, ao contrário, através da construção de vínculos reais de solidariedade.

Constantemente, e historicamente, nós, feministas, atuamos no combate às práticas machistas por uso de uma lógica punitivista, legitimando, por exemplo, atuações como o escracho, que também segue o princípio da detonação. Todavia, elas são o total oposto de qualquer vínculo de solidariedade e novas práticas sociais. Ao contrário, são profundamente reacionárias e só funcionam quando atingem sujeitos igualmente afetados pelo sistema.

Uma alternativa que vem sendo construída, inclusive dentre uma esquerda dita autonomista, são as reuniões de caráter terapêutico. Nos últimos meses tenho observado uma movimentação com esse intuito. Não subestimo a terapia como uma alternativa real para a superação dos problemas vinculados à subjetividade. Contudo, creio que seja um risco muito grande, ou até mesmo uma grande emboscada, apropria-la enquanto forma de ação política.

As reuniões com caráter terapêutico não são novidades na militância feminista, e ainda nos relatos de Jo Freeeman, ela deixa claro o papel reacionário que essas reuniões podem cumprir reificando estruturas de poder. No mais, é preciso compreender que a terapia não é uma prática revolucionária em si, não é uma arma para a transformação social, mas para sobrevivência em um mundo onde as estruturas de poder destroem cotidianamente a agência de determinados sujeitos.

As reuniões com caráter terapêutico não são novidades na militância feminista, e ainda nos relatos de Jo Freeeman, ela deixa claro o papel reacionário que essas reuniões podem cumprir reificando estruturas de poder. No mais, é preciso compreender que a terapia não é uma prática revolucionária em si, não é uma arma para a transformação social, mas para sobrevivência em um mundo onde as estruturas de poder destroem cotidianamente a agência de determinados sujeitos.

Notas

[1] Agradeço a generosa revisão deste texto feita pelos camaradas Ian Caetano e Lays Vieira.

[2] O feminismo da segunda onda é aquele que, de maneira aproximada e concisa, teve início na década de 1960, principalmente nos Estados Unidos, e que possuiu como marco do pensamento a obra “Segundo Sexo” de Simone de Beavoir. Foi nessa conjectura que se desenvolveu por exemplo o feminismo radical e suas variações, como por exemplo o feminismo lésbico. Sobre as ondas do feminismo pode se encontrar uma vasta literatura desde as mais introdutórias como “Feminismo, História e Poder” Celi Pinto (2010), disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v18n36/03.pdf; ou algumas alternativas como “Dangerous Liaisons: The Marriages and Divorces of Marxism and Feminism” de Cinzia Arruza (2013), disponível em: https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/25/cinzia-arruzza-dangerous-liaisons/cinzia-arruzza-dangerous-liaisons.pdf .

[3] Apesar da proposta do texto não ser aprofundar nesses dilemas, vale ressaltar que amor-livre, apesar de frequentemente interpretado como o total oposto da monogamia, não se encaixa nesses termos. Poliamor e amor-livre são propostas distintas. Diferentemente do poliamor, no amor-livre as relações monogâmicas são totalmente factíveis, apesar de também permitir-se uma abertura para outros padrões.

[4] Ver a introdução e o primeiro capítulo de “Feminismo e Política”, de Luís Felipe Miguel e Flávia Biroli, publicado em 2014 pela Boitempo.

[5] Ver: Um apanhado interessante desse debate pode ser encontrado no livro: “Sexualidades transgresoras, una antología de estudios queer”, organizado por Rafael Jimenéz, disponível em: http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/M%C3%A9rida-Jim%C3%A9nez-Rafael-Sexualidades-Transgresoras.pdf. Outra obra interessante para aprofundamento nesse debate é: “Queer theory: an introduction”, de Annamarie Jagose, publicado em 1996.

[6] Ver: Trabalho Assalariado e Capital, Karl Marx (1849), disponível em: Trabalho Assalariado e Capital, Karl Marx (1849), disponível em: https://www.marxists.org/portugues/marx/1849/04/05.htm

[7] Para Pierre Bourdieu, a realidade social apenas pode ser explicada pelas relações de poder, que por sua vez conformam a realidade como uma espécie de campo onde os sujeitos, que melhor são denominados como agentes apenas possuem a autonomia de reestruturar as conformações desse campo, construindo novas estruturas de poder, nunca as demolindo. Para ele qualquer transformação social nada mais é do que uma mudança dos requisitos necessários para dominar aquele campo. Ver: “A Distinção, crítica social do julgamento”, disponível em: http://marcoaureliosc.com.br/distincao-boudieu.pdf

[8] Ainda sobre esse ponto, “Dangerous Liaisons: The Marriages and Divorces of Marxism and Feminism”, de Cinzia Arruzza, traz reflexões importantes.

[9] Esse termo surge nesse texto também como “detonação”, termo utilizado na tradução da obra de Freeman realizada pelo Passa Palavra.

[10] Ver: http://www.jofreeman.com/joreen/trashing.htm. Há também a versão traduzida para o português pelo coletivo Passa Palavra: http://www.geledes.org.br/trashing-o-lado-sombrio-da-sororidade/#gs.rG1WWQs

[11] Para um maior aprofundamento no debate acerca do conceito de sororidade e a perspectiva de Françoise Collins, ver: “Onda, rizoma e ‘sororidade’ como metáforas: representações de mulheres e dos feminismos (Paris, Rio de janeiro: anos 70/80 do século XX) ”, de Suely Gomes Costa, publicado na Revista Internacional Interdisciplinar Interthesis, volume 6, n. 2, 2009.

[12] Ver: “A Tirania das Organizações Sem Estrutura”, disponível em: https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/autonomia/21tirania.htm

[13] Ver: “Oh no, love, you’re not alone!: sobre as ocupações, o “novo” e suas decorrências”, disponível em: http://passapalavra.info/2016/11/109907

[14] É o que também se denota com a recusa de qualquer discussão teórica, ou como costuma ser chamada, de cunho “academicista” dentro dos movimentos.

[15] Uma discussão importante sobre isso pode ser encontrada na obra de Carole Pateman, “O contrato sexual”, em que ela discute a exclusão da mulher na política e como o critério de gênero é um fator determinante para o jogo político ainda que não de maneira explicita.

[16] Sobre os problemas de uma militância calcada nos vínculos de afetividade, cabe novamente as reflexões do camarada Ian Caetano, no texto “Oh no, love, you’re not alone!: sobre as ocupações, o ‘novo’ e suas decorrências”.

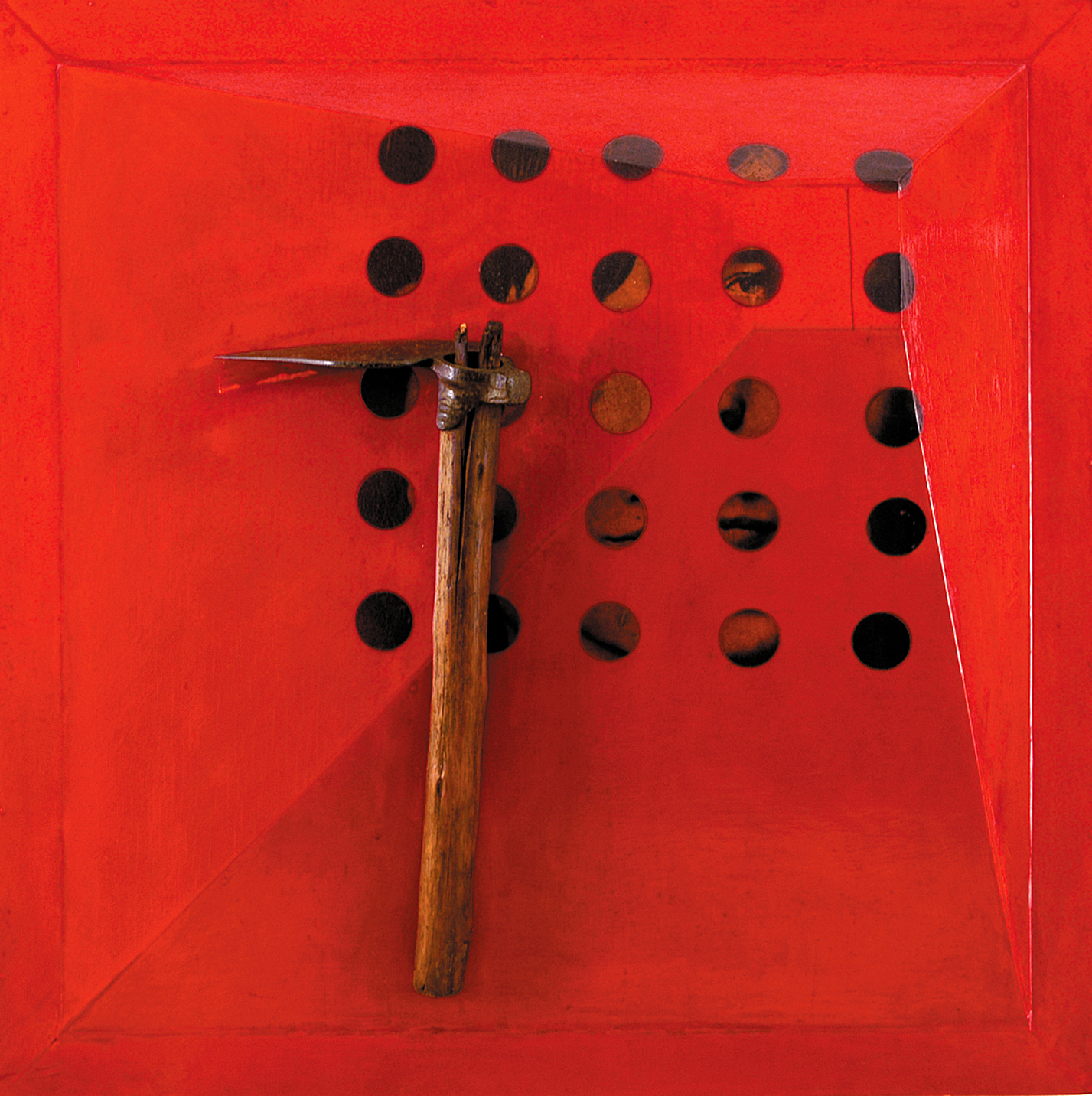

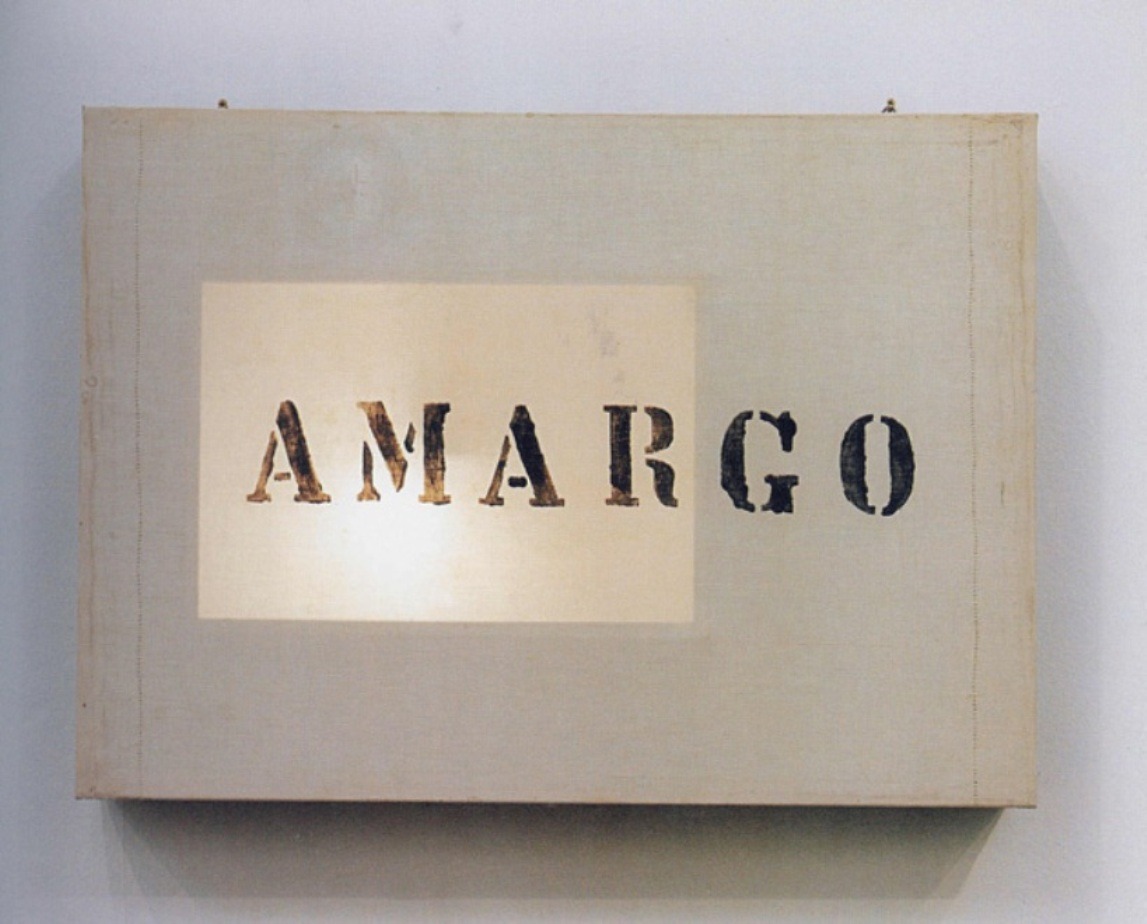

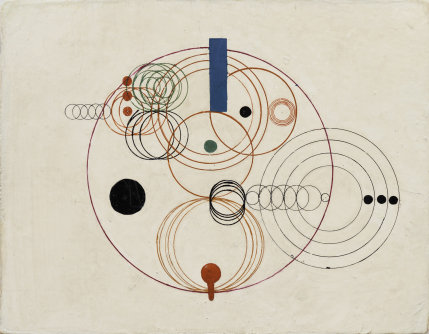

As obras que ilustram o texto são do artista Waldemar Cordeiro