Por uma estudante machista

A possibilidade de usar tops de ginástica nas aulas de educação física; a exclusividade feminina nos coletivos de discussão feminista; a realização de piqueniques com o fim de confraternização entre meninas; a exclusão absoluta de meninos que reproduzam, por meio de falas ou ações, qualquer forma de machismo – estas foram algumas das principais pautas que nortearam a atuação do coletivo feminista de uma escola de São Paulo.

Com suas bandeiras erguidas, demonstrações e gritos no pátio do colégio as meninas do Ensino Médio pareceram crer veementemente na força da suposta luta pela igualdade entre os sexos. Orgulharam-se da conquista ao direito de usar tops e da eficácia com que impuseram o silêncio aos machistas enquanto, na realidade, minavam qualquer possibilidade de efetivamente construir uma luta pela igualdade que alegam desejar. A forma como têm atuado acaba por desviar as armas da desigualdade e apontá-las, em efeito, para as próprias mulheres.

Com suas bandeiras erguidas, demonstrações e gritos no pátio do colégio as meninas do Ensino Médio pareceram crer veementemente na força da suposta luta pela igualdade entre os sexos. Orgulharam-se da conquista ao direito de usar tops e da eficácia com que impuseram o silêncio aos machistas enquanto, na realidade, minavam qualquer possibilidade de efetivamente construir uma luta pela igualdade que alegam desejar. A forma como têm atuado acaba por desviar as armas da desigualdade e apontá-las, em efeito, para as próprias mulheres.

A auto-sabotagem do grupo se inicia em sua composição. As participantes defendem, em sua grande maioria, que o espaço do coletivo feminista deva ser um “espaço-seguro” onde reine absoluto o conforto para desabafar sobre agressões sofridas, algo que, é claro, não ocorre na presença daqueles que podem ser os agressores. Tendo esse por principal argumento em favor da exclusividade feminina, as meninas lutam ferrenhamente pela manutenção de um espaço em que, antes de haver a disposição para o enfrentamento de opressões, há o desejo pelo conforto e pelo apoio mútuo. O que deveria, portanto, ser um espaço de debate e luta converte-se em centro de discussão sobre a vida privada – e o coletivo, então, esvazia-se de qualquer teor político.

Nas reuniões predominam as trocas de experiências, das quais decorrem análises rasas marcadas pelo subjetivismo de quem busca superar um ex-namorado mediante sua demonização frente ao coletivo. Por horas o grupo discute o quão absurdo é que Pedro tenha traído Luiza, ou que João tenha forçado uma punheta no banheiro do rolê, enquanto meninas choram cinematograficamente em compaixão por suas amigas violadas. Ao final da reunião, conclui-se que homens são escrotos, que toques são necessariamente abusivos e que é melhor ficar longe dos homens – mesmo se rolar aquele tesão.

Nas reuniões predominam as trocas de experiências, das quais decorrem análises rasas marcadas pelo subjetivismo de quem busca superar um ex-namorado mediante sua demonização frente ao coletivo. Por horas o grupo discute o quão absurdo é que Pedro tenha traído Luiza, ou que João tenha forçado uma punheta no banheiro do rolê, enquanto meninas choram cinematograficamente em compaixão por suas amigas violadas. Ao final da reunião, conclui-se que homens são escrotos, que toques são necessariamente abusivos e que é melhor ficar longe dos homens – mesmo se rolar aquele tesão.

Não há nenhum tipo de análise sobre o que é a opressão, qual sua origem, como ela se manifesta e quais as possibilidades de superá-la. Há, simplesmente, a tentativa de demonização do homem, cujas ações são vistas invariavelmente como violações; e as meninas parecem não perceber o quão danosa a elas mesmas é essa postura.

O sexo entre homens e mulheres assumiu formato monstruoso. Qualquer olhar, qualquer toque, qualquer movimento é agressão. Elas já não se permitem desfrutar da sensualidade que permeia as relações e, inegavelmente, compõe a vida social. Não se deixam ser olhadas ou tocadas sem que sejam lançadas acusações de assédio, mesmo quando os olhares e toques lhes agradam – pois uma feminista de verdade não se deixa ser desejada dessa maneira. Assim, a liberdade sexual que supostamente pregam é sepultada, e o tesão é transfigurado em monstro a ser ferozmente combatido. Talvez possa dizer que as feministas do coletivo já não sabem distinguir tesão e machismo. Deve ser uma enorme infelicidade.

O sexo entre homens e mulheres assumiu formato monstruoso. Qualquer olhar, qualquer toque, qualquer movimento é agressão. Elas já não se permitem desfrutar da sensualidade que permeia as relações e, inegavelmente, compõe a vida social. Não se deixam ser olhadas ou tocadas sem que sejam lançadas acusações de assédio, mesmo quando os olhares e toques lhes agradam – pois uma feminista de verdade não se deixa ser desejada dessa maneira. Assim, a liberdade sexual que supostamente pregam é sepultada, e o tesão é transfigurado em monstro a ser ferozmente combatido. Talvez possa dizer que as feministas do coletivo já não sabem distinguir tesão e machismo. Deve ser uma enorme infelicidade.

No entanto, as consequências da personalização da opressão não se restringem à vida sexual. Tomadas por um histérico romantismo, elas se agarram a uma concepção de opressão marcada por uma “vontade de oprimir”, tida como patologia individual, ligada ao mau caráter deste ou daquele cara, e desconectada de quaisquer redes de opressão engendradas pela organização social do capital. Disso decorre que a “luta” feminista venha utilizando crescentemente métodos como o escracho – quando um homem é submetido ao esculacho das feministas que buscam expurgar dos “machos” o mal da opressão, mediante a humilhação e a exclusão da vida social. Essa prática tem como pressuposto que a origem da opressão é o homem – aqui reside o equívoco central.

Se a origem da opressão é o homem, basta que ele seja eliminado para que a opressão também seja. Basta que aquele acusado de machismo seja excluído da vida social e mantido distante de possíveis vítimas. Foi com base nesse raciocínio que, ao longo de 2016 e 2017, o coletivo feminista encarregou-se de organizar diversas “rodas” no intervalo, momentos em que todo o Ensino Médio se reunia no pátio, sentava-se no chão e escutava os berros desesperados de meninas que, com microfones fornecidos pela direção da escola (também aterrorizada com a possibilidade de ser taxada de “sexista”), humilhavam o bode expiatório da vez, de forma a garantir que ninguém mais ousasse aparecer em público ao lado de qualquer um dos acusados. Eram os famosos escrachos.

Se a origem da opressão é o homem, basta que ele seja eliminado para que a opressão também seja. Basta que aquele acusado de machismo seja excluído da vida social e mantido distante de possíveis vítimas. Foi com base nesse raciocínio que, ao longo de 2016 e 2017, o coletivo feminista encarregou-se de organizar diversas “rodas” no intervalo, momentos em que todo o Ensino Médio se reunia no pátio, sentava-se no chão e escutava os berros desesperados de meninas que, com microfones fornecidos pela direção da escola (também aterrorizada com a possibilidade de ser taxada de “sexista”), humilhavam o bode expiatório da vez, de forma a garantir que ninguém mais ousasse aparecer em público ao lado de qualquer um dos acusados. Eram os famosos escrachos.

Essas rodas se repetiram em diferentes ocasiões: a primeira foi no início de 2016, quando vazaram no Facebook fotos de uma conversa no Whatsapp de um grupo de meninos do terceiro colegial. As imagens circularam e as meninas ficaram sabendo que aqueles caras do terceiro – sim, aqueles muito gatos, quem diria? – andavam por aí dizendo que mulher só serve para lamber bola e zoando transexuais. Nunca entendi a surpresa com que as imagens foram recebidas. Todo mundo sabia que eram caras escrotos falando coisas escrotas – como é comum no colegial, época em que todo mundo é meio escroto – mas o acontecimento tomou proporções absurdas. O que tornou a situação diferente não foi o teor das mensagens, mas o espetáculo em que se transformou o evento.

Todas as meninas queriam pegar o microfone na roda e mostrar o quão militantes eram (curioso que, aqui, já não se sentiam desconfortáveis para falar sobre quaisquer violências sofridas na frente de quem quer que fosse); todas queriam escrever o melhor comentário esculachando os moleques no Facebook. Não adotar o posicionamento exigido pela estrutura da “roda” e pela lógica do escracho significava não ser feminista. À exposição dos meninos sucedeu-se a exposição das meninas: “todo mundo tá vendo você aí, quieta, hesitando em pegar no microfone e passando pano pra macho”. Agora é humilhar ou ser humilhada.

Todas as meninas queriam pegar o microfone na roda e mostrar o quão militantes eram (curioso que, aqui, já não se sentiam desconfortáveis para falar sobre quaisquer violências sofridas na frente de quem quer que fosse); todas queriam escrever o melhor comentário esculachando os moleques no Facebook. Não adotar o posicionamento exigido pela estrutura da “roda” e pela lógica do escracho significava não ser feminista. À exposição dos meninos sucedeu-se a exposição das meninas: “todo mundo tá vendo você aí, quieta, hesitando em pegar no microfone e passando pano pra macho”. Agora é humilhar ou ser humilhada.

O melhor exemplo do clima de desconfiança e atrito generalizado talvez tenha sido a forma como foi tratada, entre as participantes do coletivo, uma menina que namorava um dos bodes expiatórios e que, ao longo da treta, se manteve ao lado do namorado. Sob a exigência de que terminasse seu namoro, imediatamente taxada como submissa, fraca e alienada, ela talvez tenha sido a única a ter a coragem de bater de frente com o grupo.

Configurou-se, assim, uma guerra de todos contra todos. Guerra contra os meninos que apareciam falando merda em conversas; guerra contra os meninos que estavam no grupo onde rolou a conversa, mas não falaram nada; guerra contra os meninos que, em vez de assistir ao espetáculo do coletivo no intervalo, optaram por jogar futebol ou fumar um cigarro. Guerra, também, contra as meninas que optaram por não participar da rodada de humilhações; guerra contra as meninas que relativizaram as falas dos meninos (“será que é pra tanto? Era uma conversa qualquer entre moleques…”); guerra contra as meninas que não cortaram contato com os acusados.

Esse cenário não se restringe às circunstâncias específicas daquele colégio; ao contrário, parece ser comum aos mais diversos contextos de atuação de coletivos identitários. A solidariedade já não está na base da luta pela igualdade. Predomina, em seu lugar, a competição cada vez mais violenta pelo protagonismo na luta – não é à toa que o “protagonismo” está no centro do jargão dos chamados “coletivos anti-opressão”.

Esse cenário não se restringe às circunstâncias específicas daquele colégio; ao contrário, parece ser comum aos mais diversos contextos de atuação de coletivos identitários. A solidariedade já não está na base da luta pela igualdade. Predomina, em seu lugar, a competição cada vez mais violenta pelo protagonismo na luta – não é à toa que o “protagonismo” está no centro do jargão dos chamados “coletivos anti-opressão”.

Da forma como se estruturam hoje, o feminismo e os demais movimentos identitários são importantes mecanismos reprodutores da lógica do capital. É profundamente interessante que mulheres trabalhem 12 horas por dia para se empoderarem; que aprendam logo cedo a não ter dó de humilhar alguém; que se sintam à vontade ao pisar em qualquer um para protagonizar suas carreiras; que saibam calar o outro e inibir a solidariedade.

Com uma lógica de funcionamento marcada pela competição, pelo individualismo e pela eliminação do outro, os coletivos feministas são instrumentos eficientes para a formação de uma força de trabalho feminina nos moldes exigidos pelo capitalismo contemporâneo – e também tem obtido resultados impressionantes na formação de patroas. De fato, é crescente o número de CEOs mulheres. Quanto a isso, não se pode negar o mérito das feministas.

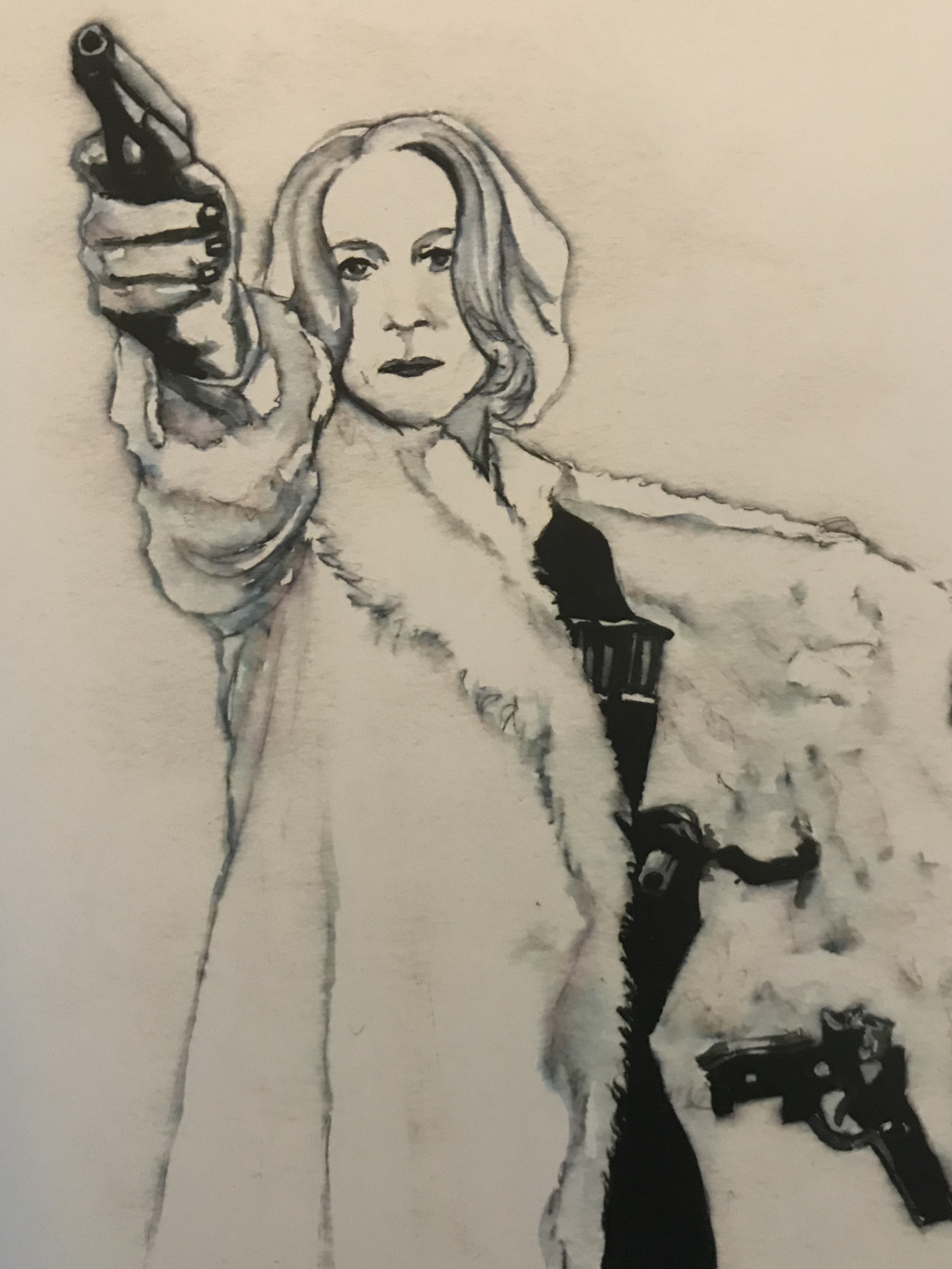

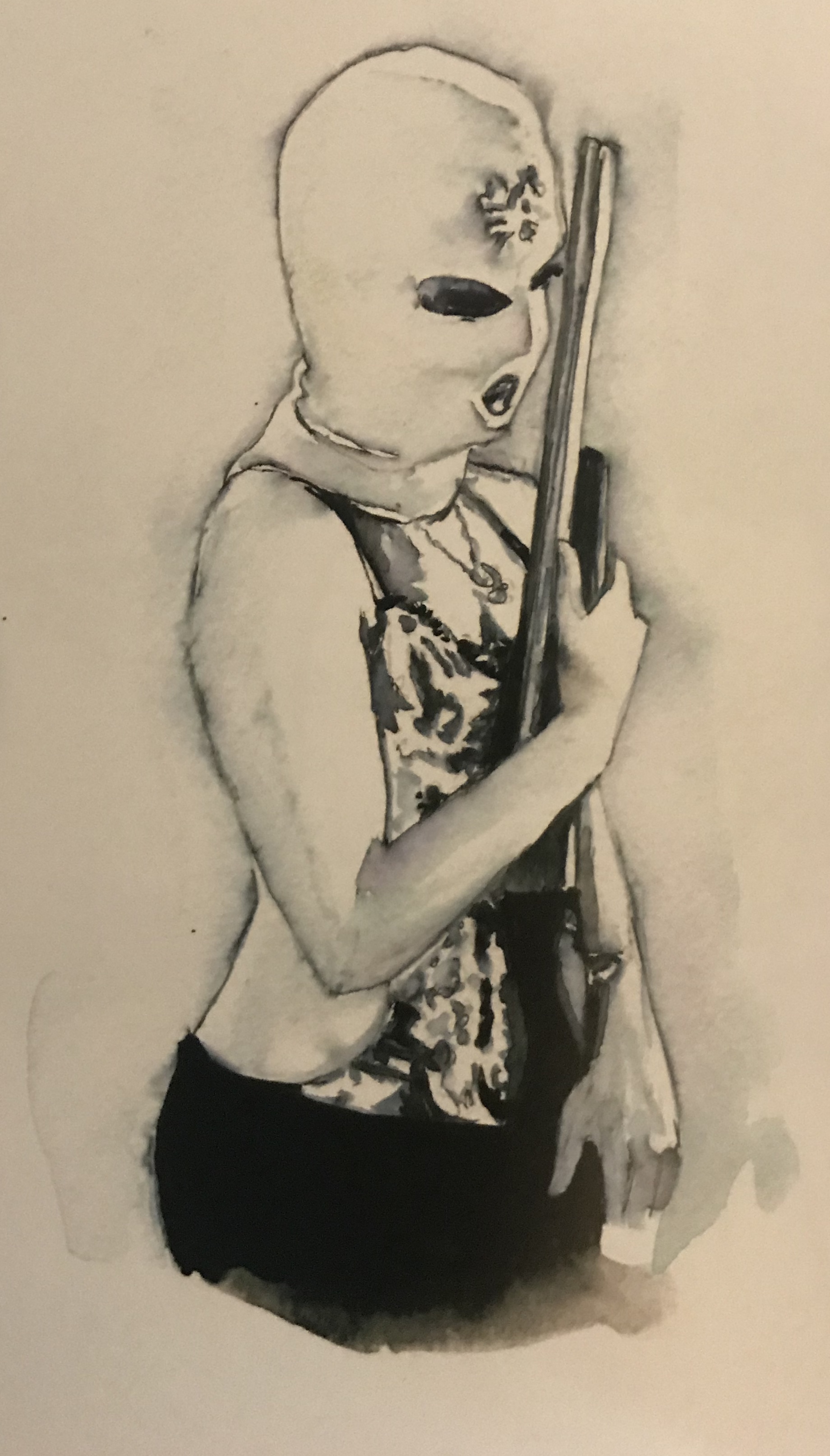

As imagens que ilustram artigo são parte do trabalho “A girl a gun – american shot” da artista plástica Dora Longo Bahia.

Citando Erich Fromm: ” De muitos modos, semelhante à destrutividade sob êxtase é o devotamento crônico da vida inteira de uma pessoa ao ódio e destrutividade. Não constituindo um estado momentâneo, como no êxtase, tem, não obstante, a função de dominar o indivíduo, de unificá-lo no culto de um objetivo único: o de destruir. Esse estado é uma idolatria permanente do deus da destruição: seu cultor entrega, por assim dizer, sua vida a esse deus.

(…) Uma outra oobservação importante pode ser relevante, tanto para estes para quanto outros casos de destrutividade, especialmente de destrutividade entre grupos. Refiro-me ao efeito “disparador” do comportamento destrutivo. Uma pessoa pode, em primeiro lugar, reagir com agressão defensiva contra a presença de uma ameaça; por esse comportamento, terá desviado algumas das inibições convencionais para o comportamento agressivo. Isso torna mais fácil que outras espécies de agressividade, como a agressão e a crueldade sejam desimpedidas. O fato pode levar a uma espécie de reação em cadeia, em que a destrutividade torna-se tão intensa que, quando uma “massa crítica” é atingida, o resultado é um estado de êxtase na pessoa – e particularmente num grupo” (FROOM, Erich. Anatomia da destrutividade humana. Pp. 371/376)

RIP

Erich Fromm era, ou pelo menos tentava ser, uma bela alma. Humanista abstrato, especulativo de fôlego curto, assediava-o uma angústia quase metafísica: a quem (dissimuladamente…) imitar? Exemplos conspícuos: Wilhelm Reich ou Herbert Marcuse, entre os freudo-marxistas apóstatas; Karen Horney ou Max Horkheimer, ideólogos culturalistas mais em voga; Heidegger ou Sartre e seus existencialismos (gótico-fascista e heterodoxo maoista, respectivamente).

No horizonte: Marx e Freud; no cotidiano literário, algo de vocação e talento intromisturados com audaciosas pitadas de modus in rebus…

Notícia num site de um ex-economista Global, hoje à “esquerda” (à PT…) : “Polícia ataca mulheres que protestavam contra crime da Vale em Brumadinho e por Marielle”…. Em um dos parágrafos, uma informação central e reveladora: “O ato promovido pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) e MAM (Movimento Pela Soberania Popular na Mineração) fazia parte de um programa maior: a Jornada Nacional de Luta pelas Mulheres, realizada ao longo de todo o mês de março”… (https://jornalggn.com.br/noticia/policia-ataca-mulheres-que-protestavam-contra-vale-e-em-lembranca-a-tragedia-de-brumadinho/)

Parece-me que o “programa maior” vai sujeitando tudo e todos, em todas as escalas (e escolas e “Escolas”…) e, já de longa data, a partir das “esquerdas”…

Caro Programa Maior,

Discordo totalmente de seu comentário. A analogia dessa ação as mulheres do MST e MAM é completamente descabida e oposto ao apresentado pelo texto Meninas Malvadas.

Primeiro, o programa maior que o jornalista se refere provavelmente foi uma expressao ruim do jornalista para dizer que a ação fazia parte das jornaas de 8 de março.

Ora, e nada mais correto que conjudar o 8 de março com luta de classes. Relacionar os efeitos de transnacionaos como a Vale às mulheres trabalhadoras. Isso é um feminismo de classe, potencialmente anticapitalista, e não antihomem. O oposto do relatado no texto.

O texto fala sobre como o coletivo da escola perdeu seu caráter verdadeiramente coletivo e político se transformando em algo que serve apenas para falar da vida privada de cada uma das mulheres. É um bom exemplo do tipo de ação identitária que criticamos aqui no PP.

Entretanto parece reproduzir o mesmo erro do coletivo, quando faz um salto mágico ao passar da experiência desse grupo específico para tudo o que normalmente denominamos “identitários”. Que tipo de dado temos para generalizar essa experiência?

Como falei nesse meu texto

A crítica é muito importante mas ao mesmo tempo o é analisar a coisa com rigor. Afinal o “identitarismo” não é homogêneo, assim como a classe trabalhadora é dispersa, fragmentada, preocupada com os objetivos imediatos de cada grupo que a compõe. Sem rigor e cuidado parece que estamos apenas generalizando o assunto, como se não houvesse também um feminismo anticapitalista ou um movimento negro anticapitalista e etc

Além disso, assim como o coletivo do colégio,a própria classe trabalhadora é constituída de indivíduos com suas vidas privadas, e as visões, problemas, etc, da vida privada, são pontos importantes e não devemos fingir que não existem, mas sim trabalhar a noção de igualdade para que se sobreponha à individualista

Não sei qual a dificuldade o Gabriel tem para entender que “identitarismo” se refere a uma certa abordagem de pautas como racismo, sexismo, etc. e não às próprias pautas. Se há um feminismo e um movimento negro anticapitalistas é somente na medida em que eles não são identitários. Basta passar os olhos pela tag “feminismo” aqui no Passa Palavra pra ver que não se nega a existência de um feminismo anticapitalista – diga-se de passagem, um dos artigos que rendeu mais polêmica neste site se chama “Dois feminismos: um que inclui e outro que exclui”.

“Feminismo anti capitalista ” basta adicionar um adjetivo ? Feminsimo , sindicalismo, talvez sejam todos economicistas .devemos retomar a política comunista x a política economista!

as formas de nomear as coisas muitas vezes é uma das grandes dificuldades para pensá-las.

Ninguém dizia “identitarismo” antes da última onda do feminismo e do movimento negro, há menos de 10 anos atrás. Essa nomenclatura está intimamente vinculada aos últimos acontecimentos no cenário político a nivel mundial. Identitarios de esquerda e de direita tem dispontado. E eles compartem, basicamente, uma leitura fragmentada e excludente de organizacao social. Seja pelo lado do Estado Étnico, seja pelo lado das políticas públicas e do empreendedorismo setorial. Ambas leituras nao sao “ingenuas” e “um passo em direcao a luta de classes”. O feminismo está aí a quase um século, e o que vemos hoje como a hegemonia feminista está longe de ser uma simples continuacao de sua história. O mesmo vale para o movimento negro. A ideia de que o “identitarismo” é sinonimo de pautas específicas é apenas uma armadilha para botar tudo no mesmo saco e defende-lo como se fosse uma coisa só.

Caro Leo Vinicius,

Em oportuníssimo e importante artigo de João Bernardo publicado ontem aqui no Passa Palavra, ele conclui que “Hoje, quando se trata de começar, a partir do seu nível mais baixo, um novo ciclo de lutas, é indispensável distinguir a política de classe e a política de identidades, sem supor que uma possa aliar-se à outra” (http://passapalavra.info/2019/03/125676/#comment-412420). Um feminismo, mesmo que não se considere “antihomem”, não significa ser nem anticapitalista, nem classista. A título de exemplo, o lema “A Jornada Nacional de Luta das Mulheres Camponesas”, revela que a luta é “nacional”, é das “mulheres camponesas”. Onde está a classe e, por conseguinte, o que significa, para a classe, a nação? Ou mesmo, se há um “feminismo de classe”, onde estão as outras mulheres? Este é um exemplo que pode ser aplicado a tantas outras lutas desta ou daquela identidade ou gênero nas mais diversas organizações para revelar estas contradições. Por isso, “o programa maior que o jornalista se refere” provavelmente NÃO foi uma expressão ruim DA jornalista (Lilian Milena), e sim, consciente ou inconsciente (duvido que em um jornal do “know-how” de um Luis Nassif tenha algo de “inconsciente”…), um processo de percolação que vai de encontro, e não ao encontro, da luta de classes, servindo apenas como combustível para um “programa maior”, à luta “intraclasse”, ou seja, à fragmentação da classe trabalhadora.

Programa Maior,

Você repetiu o “mulheres camponesas” e ainda pergunta onde está a classe? Não está sequer desenhado, está escrito mesmo.

O feminismo pode ser identitário ou não, assim como o movimento negro. Exemplos históricod nao faltam. Aliás, possivelmente foram os que prevaleceram na história.

O maior problema da tendência punitivista denunciada no texto, que diga-se de passagem não tem sido exclusiva do feminismo, é que ela é absolutamente ineficaz para impedir a reprodução de comportamentos violentos e abusivos contra mulheres — comportamentos estes que não são exclusivamente masculinos, o que é mais do que óbvio, bastando ler o noticiário policial para ter algum contato com a realidade, embora os coletivos e as personalidades mais evidentes do feminismo identitário silenciem completamente sobre isso. Da mesma forma que o punitivismo estatal é absolutamente incapaz de conter a criminalidade, o punitivismo feminista identitário é absolutamente incapaz — até mais do que o estatal — de impedir o que ele supostamente se propõe a impedir: o fim dos abusos e da violência contra a mulher. Então a coisa é muito simples: se está sendo ineficaz, por que não empreender um esforço para pensar em — e atuar a partir de — alternativas? Essa é uma pergunta para as feministas de verdade, porque das identitárias não podemos esperar alternativas. Ao mesmo tempo, já passou da hora de essas feministas de verdade — as que somam forças à luta de classes e reforçam seu caráter libertário — começarem a comprar essa briga e a denunciar abertamente uma realidade de clareza cristalina: a de que, apesar de sua ineficácia absoluta para conter os abusos e a violência contra a mulher, esse tipo de prática é absolutamente eficaz para afirmar novas elites, para permitir que algumas pessoas, supostamente em nome da totalidade das mulheres, mas sempre agindo covardemente em benefício próprio, ocupem espaços de poder já existentes ou criem outros mais. As feministas de verdade precisam entrar no ringue, sem medo de serem acusadas de não se solidarizarem com mulheres que como elas são também oprimidas, sem medo de serem acusadas de não estarem apoiando mulheres que lutam por seus direitos mesmo que de forma equivocada, sem nutrir a ilusão de que é possível combinar esse tipo de barbárie e de regressão histórica com a luta de classes e pela emancipação feminina. Não pode haver condescendência com comportamentos antiproletários, antissociais e antifeministas como aqueles narrados no texto. Se isso não for feito, muito em breve o feminismo será confundido, por muitos companheiros que estão dispostos a travar essa luta ao lado das mulheres, com nada mais que coletivos de meninas malvadas…

Caros Emerson e Gabriel,

Apesar da corretude da resposta do Emerson tendo em vista o contexto em que esse debate se insere, acho que o Gabriel de fato está farejando, pela negativa, uma boa crítica, mais profunda ou radical, do identitarismo. “Se há um feminismo e um movimento negro anticapitalistas é somente na medida em que eles não são identitários” me parece ser ponto pacífico. Vale a conversa, no entanto? Ou seja, é possível um movimento negro e um movimento feminista que não sejam identitários?

Como é frequente em farejos de círitca de ideologia, o vocabulário é um fundo falso. O que são o movimento feminista e o movimento negro? É claro que se definirmos o feminismo como “as lutas por igualdade entre homens e mulheres”, como faz Fagner acima, o enfoque passa da caracterização dele para onde encontrá-lo (e particularmente onde não encontrá-lo), e o problema é o mesmo. Se por outro lado considerarmos feminismo tudo aquilo que se diz feminismo, ou que se tem como feminismo no senso comum, o enfoque se inverte, e não chegamos a lugar algum. Equivalentemente para negros e brancos.

Talvez ajude pensar da seguinte maneira: se houvesse uma luta que apontasse claramente para a superação da desigualdade entre homens e mulheres (e portanto anticapitalista), chamaríamos ela de feminista? Me parece que hoje a resposta é invariavelmente não. Sempre me lembro do relato (me corrijam se for o caso) de uma luta por linhas de ônibus num bairro do extremo sul de São Paulo que não era alcançado pelo sistema de transporte público. Além disso, era uma região violenta — os moradores tinha medo de assalto e estupro. Como resultado, os homens em geral se deslocavam de moto ou carro e as mulheres ficavam presas em casa. Essa luta por linhas de ônibus era uma luta contra a desigualdade, que se expressou no fato de que foi uma maioria de mulheres que participou dela. Alguém chamaria isso de uma luta feminista?

Na verdade, chame do que quiser o que quiser, não importa. Só queria chamar a atenção que sempre falamos do “movimento feminista classista”, do “movimento negro classista” e das “verdadeiras feministas”, mas não sabemos na verdade do que estamos falando. A não ser que se considere, é claro, o movimento de mulheres do MST como luta da classe trabalhadora, por exemplo, como faz Leo V. aqui em cima. Talvez seja sinal de que a crítica deva ir um pouco além. Interessa entender o identitarismo como ideologia, que atravessa de uma forma ou outra toda a sociedade capitalista (nas palavras de um camarada, como era o nacionalismo há um tempo atrás). Entender, daí, como nós mesmos tomamos parte nessa ideologia, por exemplo, quando usamos “classismo” como mais um entre o feminismo, movimento negro, etc.

Chamo a atenção para uma passagem legal desse texto do João Bernardo que o “Programa Maior” citou (http://passapalavra.info/2019/03/125676/). Lá ele fala do marxismo esponja, que faria uma operação vocabular “colando-se o adjectivo «marxista» a qualquer tipo de identitarismo”. É isso que me vem à cabeça quando penso em movimento feminista anticapitalista (substitua marxismo por anticapitalismo).

Interessante debate, que me fez ocorrer a seguinte questão. A mesma problematização que João S. faz acerca do que entendemos ou não por ‘feminismo’ pode e deve ser feita ao universo dos conflitos aborais, onde inquestionavelmente encontraríamos a luta assim chamada classista. Perguntemos: Há hoje de fato um movimento consistente e volumoso de contestação do capital por parte dos trabalhadores? Quando essas lutas eclodem, não são elas na maior parte dos casos circunscritas a interesses corporativos, para não dizer, no limite, motivadas por interesses econômicos pontuais imediatos? Também aí não vem predominando a fácil assimilação aí invés da construção de um caminho próprio de superação? Não seria plausível, portanto, assumir que, no universo atual dos conflitos laborais, se verifica igualmente um evidente predomínio das tendências particularistas sobre as generalizantes?

Pois então!

Estarei de acordo com o questionamento suscitado pelo comentário acima, desde que ele seja aplicado também ao que chamamos sem muito rigor de luta de classes!

Se a resposta para a perguntas anteriores for positiva, somos obrigados a concluir que a luta de classes também é só mais uma ideologia – isto é, um postulado historicamente, e cada vez mais, rarefeito. E nem por isso dizemos que a luta de classes acabou. Ou dizemos? Ou seja, atribui-se um critério para analisar um dado fenômeno mas não se atribui o mesmo critério para analisar o outro. Em um caso, enfatiza-se as práticas concretamente existentes e, em outro, as que gostaríamos que existissem. Para que a conversa se torne possível é preciso definir: do que estamos falando? Que critérios usamos para verificar a realidade?

vai ter gente que vai chiar,

mas vou dizer que acho que o feminismo as vezes tem mais a ver com o fato de que somos principalmente homens trocando aqui comentários. Isto é, na luta pelo transporte na zona Sul citada num comentario acima, de fato nao é uma luta feminista. Pois a luta feminista nao se resume apenas aos ganhos economicistas de igualdade, ainda que estes sejam importantes. O protagonismo da luta feminista muitas vezes ocorre na solidao de um nucleo familiar, em um ambiente que nao é coletivo mas sim proletario. Ganha um salto qualitativo quando é coletivo, por exemplo, quando há uma organizacao de mulheres em um bairro ou ocupacao para debater e coibir as agressoes físicas e morais de maridos, companheiros, parentes, etc (mas principalmente maridos). Dentro de nossos círculos militantes, a luta feminista também ocorre quando nós companheiros de maneira muito naturalizada interrompemos a fala de uma companheira, quando nós companheiros fazemos intervencoes longas, cheias de explicacoes, enquanto as companheiras ficam caladas e nao ousam intervir na reuniao, geralmente tomam o papel de secretarias escrevendo a ata ou quando muito moderando.

Nao estar atentos a esse tipo de coisa é uma falta grave em nossos espacos de organizaco e apenas reforca a existencia de feminismos que dao outro tipo de resposta ao problema. Estou de acordo com os comentarios acima, e em linha direta com a ideia do Joao Bernardo a respeito do “marxismo esponja”, de que somar adjetivos ao feminismo pode facilitar mas é polemico. A questao é que se nos espacos organizativos que se propoe realizar luta de classe as mulheres encontram obstáculos para a participacao plena, ainda que informais (e talvez principalmente informais), elas ou abandonarao a luta, ou passarao a denunciar estes obstáculos e a hipocrisia daqueles que lutam por um ideal universalista no discurso. Este segundo ponto é o que mais nos dói pois invariavelmente fala de nossos defeitos, de nossos erros e de nossas intimidades.

Acredito que P_DaVid_A tocou num ponto crucial da questão.

Assim como João S.

Parece que falamos de coisas que estão de certa forma indefinidas enquanto conceitos. Além disso, parece ser fundamental o seguinte: primeiro, não podemos agir como se estivéssemos descolados da realidade material. Acho que isso tem a ver com o que alguns colegas falam aqui sobre não ”deslegitimar” lutas como um todo, e que às vezes a crítica a um feminismo passa à todo o movimento e etc. O que quero dizer com isso é que, se nós que somos tão preocupados com a coletividade não temos a sensibilidade ou a ”paciência” de nos aproximarmos e cuidar com o trato aos temas, podemos estar simplesmente agindo como policiais de coisas que não concordamos.

Segundo, como David comentou, parece que criticamos os movimentos identitários por não terem sentido de totalidade mas o mesmo se da com a classe trabalhadora e o ”movimento classista” e etc. Fiz algumas reflexões que foram publicadas aqui no Passa Palavra aqui https://passapalavra.info/2019/03/125416/

Enfim, o ”identitarismo” está dado, é uma realidade muito forte, o capital tem amplo interesse em se apropriar dela, como já tem feito, assim como é extremamente apelativa para as massas em geral, e ainda mais entre a ”esquerda”.

Ora, qual a função da ”vanguarda” marxista? Apontar as criticas e contradições do capital? Claro. Mas e o que mais? Se não conseguimos dialogar com as massas em geral, como poderemos caminhar para a criação de consciência de classe nelas? Os agentes do capital propagam suas ideologias em larga escala e se não conseguirmos nos aproximar daqueles que teriam potencial para a causa da igualdade parece que estamos fadados a desaparecer com o tempo

Concordo com os comentários do Gabriel Silva. E tem mais: reparem em como isso aqui virou um espaço seguro pra homens conversarem sobre feminismo. Protagonismo in loco!

E outra coisa: quanta picuinha heterossexual naquela escola, eu hein!

Beijos a todos.