Por João Bernardo

Reinam grandes confusões na esquerda acerca do mercado e do dinheiro. Nunca existiram e não existem hoje sociedades inteiramente desprovidas de trocas, e a continuidade das trocas gera o mercado, mas são variadíssimas as formas assumidas pelos mercados. Os mercados podem reunir-se em épocas definidas e com periodicidades regulares ou ser convocados irregularmente; podem efectuar-se no centro de um habitat ou na sua periferia ou na terra de ninguém entre um habitat e outro; podem dar lugar a um regateio directo ou terem a forma denominada mercado silencioso, em que uma das partes, depois de colocar os bens que deseja transaccionar, se retira para que a outra coloque os bens que pretende oferecer em troca, e assim sucessivamente até se concluir o negócio, de modo a que as duas populações evitem qualquer contacto directo. Tudo isto são mercados, inseridos em sociedades diferentes e com consequências sociais muito diferentes. É certo que nem todas as formas de mercado exigem o dinheiro, mas os limites são ténues e as situações práticas podem ser ambíguas, por isso é importante discriminar os vários tipos de dinheiro que encontramos ao longo da história.

– Antes de mais, um artigo pode cumprir funções pecuniárias especializadas ou pode entrar e sair da circulação pecuniária, sendo usado alternadamente como dinheiro ou como artigo de uso corrente ou bem de consumo ou animal de trabalho ou arma de combate. Na troca simples é muitas vezes difícil avaliar se o artigo apresentado num dos lados é um bem de consumo ou de uso, e portanto se se trata realmente de permuta, ou se cumpre funções de dinheiro, por exemplo, se o boi apresentado na transacção irá servir de animal de trabalho ou se serve apenas de instrumento pecuniário. A análise é ainda mais delicada, porque existem formas intermédias, consistindo em bens estragados ou com transformações formais que dificultam o uso, o que revela uma evolução ao longo do tempo, num processo em que o artigo assume progressivamente funções pecuniárias especializadas.

– O dinheiro pode ser emitido centralizadamente, sob monopólio de um soberano ou de um chefe local, ou ser emitido descentralizadamente, pelos particulares, e o estudo destas situações é dificultado pelo facto de o mesmo artigo ser eventualmente objecto de ambos os tipos de emissão.

– O dinheiro pode ter um valor intrínseco, por exemplo, moedas de metal precioso ou bois usados como dinheiro, ou ser dinheiro fiduciário, cujo valor decorre apenas de uma convenção aceite pela sociedade em que esse tipo de dinheiro circula, por exemplo, conchas ou notas bancárias.

– O dinheiro pode ser objecto de circulação geral numa sociedade ou em várias, como sucede hoje com as formas pecuniárias correntes, ou pode circular apenas num grupo social restrito, como as formas fiduciárias que noutras épocas se restringiam aos mercadores de longo curso.

Em suma, as categorias gerais mercado e dinheiro não definem, por si só, sociedades nem sistemas económicos. São plásticas, tendo cada sociedade os seus tipos de mercado e de dinheiro, que obedecem a regras distintas dos mercados e do dinheiro noutras sociedades e sistemas. Quem perora contra o mercado e o dinheiro julgando que assim põe em causa o capitalismo tudo o que consegue é estabelecer confusões. Num artigo publicado recentemente pretendi mostrar que «só uma funesta inversão da perspectiva histórica leva a generalidade dos estudiosos a considerar qualquer monetarização da economia como um progresso no sentido do capitalismo, quando na realidade sucedeu muitas vezes o contrário e os avanços mais radicais de uma concepção económica da vida se operaram em planos não pecuniários». Assim como não foi o dinheiro que provocou o capitalismo, também não é abolindo o dinheiro que se suprime o capitalismo.

*

Tendo em conta o quadro que acabei de esboçar, no capitalismo as formas pecuniárias habituais caracterizam-se por serem especializadas, emitidas centralizadamente, fiduciárias e de circulação geral. Mas as principais funções do dinheiro no capitalismo vão muito além da mera aquisição de mercadorias. O dinheiro no capitalismo é acima de tudo um veículo para a transmissão de informações e, como tal, ele é uma linguagem, e é-o na plena acepção do termo. «A sintaxe é fundamental para a capacidade de abstracção, para classificar coisas e experiências, para organizar o nosso conhecimento e, pela sistematicidade ou falta de sistematicidade, para conceber a possibilidade de existência de coisas que não estejam imediatamente presentes», afirmou Christopher Ehret a propósito das funções da linguagem nos povos mais primitivos. Uma linguagem provida de sintaxe permite, portanto, planificar, continuou Ehret, o que significa que «a posse de uma linguagem plenamente sintáctica amplia a escala da capacidade de cooperação social». Ora, o dinheiro, enquanto linguagem, além de ser instrumento de redes de cooperação, constitui um elo de ligação do presente ao futuro, uma forma de planificação, e é esta a função do crédito.

O dinheiro converteu-se assim, de uma simples medida de valores, numa linguagem genérica. Na sequência de Roman Jakobson, para quem um mesmo processo de dupla articulação presidira tanto à produção de utensílios como ao aparecimento da linguagem, Jean Pierre Faye considerou que a história é inseparável das formas da sua narração. De acordo com esta tese, a linguagem não se circunscreve ao plano das ideias, mas constitui a própria articulação das relações sociais, tanto das relações reais como das imaginárias. Neste modelo proposto por Faye, e que ele aplicou com êxito num livro que eu incluo entre as quatro obras-primas da historiografia, a produção e a troca económicas operam mediante a produção e a troca de linguagem, e simultaneamente a produção e a troca de linguagem inserem-se na trama económica, de maneira que as relações sociais de produção e de troca são, afinal, definidas como relações de linguagem, estabelecidas na forma activa da narração.

Vemos que neste modelo o dinheiro consiste numa modalidade da linguagem, e não estamos aqui longe do que afirmou Norbert Wiener, o fundador da cibernética, quando escreveu que «a sociedade só pode ser compreendida através de um estudo das mensagens e dos recursos de comunicação que lhe correspondem». Apenas nesta perspectiva se entende a função do dinheiro, e custa-me resistir à tentação de proceder a uma longuíssima digressão, partindo de uma quase definição em que Wiener afirmou que «é possível interpretar a informação transmitida por uma mensagem como essencialmente o negativo da sua entropia e o logaritmo negativo da sua probabilidade». Logo em seguida, como se estas palavras não fossem suficientes, ele explicou que «quanto mais provável for a mensagem, menos informação ela fornece. Os lugares-comuns, por exemplo, são menos elucidativos do que os grandes poemas». Afinal, deixo a digressão a cargo do leitor, sugerindo-lhe que pense nestes termos o crédito, enquanto ligação entre um presente que se conhece e um futuro só provável ou mesmo pouco provável.

No capitalismo desenvolvido o crédito vai muito mais longe do que a função a que inicialmente se restringira, a mobilização de poupanças e a canalização de investimentos. O crédito passou a antecipar lucros futuros, e sem ele tais lucros seriam impossíveis. Este tipo de crédito, não como equilíbrio de contas no presente, mas enquanto antecipação do futuro, é um dos mais espectaculares engenhos do capitalismo. Neste contexto, as crises — de uma empresa ou de toda uma economia — consistem em colapsos num processo temporal.

*

Se pretendermos uma sociedade diversificada, em que as iniciativas individuais e colectivas não sejam abafadas pelo centralismo excessivo, como sucedeu no modelo leninista e stalinista, então devemos conceber grupos de produtores inter-relacionados pelo mercado e pelo dinheiro.

A chacina que sepultou a Comuna de Paris ajudou também a desnaturar-lhe a história, porque, contrariamente à versão marxista, na Associação Internacional dos Trabalhadores os discípulos de Proudhon haviam já sido marginalizados no final de década de 1860, quando o predomínio passara a caber a uma orientação que se reclamava do «comunismo antiautoritário» e que tinha em Louis-Eugène Varlin o mais destacado representante. Os marxistas procuraram depois confundir esta corrente com o anarquismo, enquanto os anarquistas, com igual ilegitimidade, procuraram apossar-se da sua memória. Ora, o decreto de 16 de Abril de 1871, promulgado pela Comuna, estipulou que as oficinas abandonadas pelos patrões fossem confiscadas pelos sindicatos e concedidas aos seus operários, e no começo de Maio a Comissão do Trabalho e das Trocas previu igualmente a expropriação completa das manufacturas pertencentes aos grandes capitalistas e a generalização da gestão operária, que em todos os casos devia assumir a forma de cooperativas. Era esta a solução proposta por Varlin, a quem se deveram os contactos regulares estabelecidos entre as associações operárias e a Comissão do Trabalho e das Trocas.

Nestes moldes cooperativos e autogestionários, e para que pudesse funcionar um sistema descentralizado, seriam indispensáveis o mercado e o dinheiro. Sem isso teríamos aquela ditadura dos gestores que Varlin denunciara no programa de Marx. «A não ser que queiramos reduzir tudo a um Estado centralizador e autoritário, que nomearia os directores das fábricas, das manufacturas e das agências de distribuição, os quais por sua vez nomeariam os subdirectores, os contramestres, etc., acabando assim por se organizar hierarquicamente o trabalho de cima a baixo e deixando-se o trabalhador como uma mera engrenagem inconsciente, sem liberdade nem iniciativa, a não ser que queiramos isto temos de admitir que os próprios trabalhadores devem dispor livremente dos seus instrumentos de trabalho, possuí-los, com a condição de trocarem os seus produtos ao preço de custo, para que haja reciprocidade de serviço entre os trabalhadores das diferentes especialidades», escrevera Varlin um ano antes da Comuna. O mercado e o dinheiro, estabelecidos em novas condições económicas, seriam uma condição para a descentralização social e política reivindicada pelo comunismo antiautoritário.

*

Mas hoje a esquerda, tanto aquela que se propõe chegar ao poder como aquela que se resigna a ficar fora do poder, propaga dois mitos.

O primeiro mito é que canalizar verbas para os bancos, para salvá-los da falência, retiraria dinheiro da economia real e produtiva para colocá-lo nos bolsos dos donos de uma economia fictícia e especulativa. Ora, o par de conceitos capitalismo produtivo / capitalismo especulativo nasceu na área da extrema-direita e do fascismo, o que desde logo situa a pretensa esquerda actual no campo que ela ocupa. Como já tive oportunidade de analisar detalhadamente esta questão no meu livro Labirintos do Fascismo, para ali remeto o leitor interessado. Basta-me agora recordar a advertência de Franz Neumann, que sabia do que falava: «Sempre que os protestos contra a hegemonia do capital bancário permeiam os movimentos populares, temos o indício mais claro da aproximação do fascismo». Da concentração das críticas no capital bancário salta-se facilmente para o anti-semitismo, mas este é um efeito secundário de uma ambiguidade fundamental, que consiste em atribuir aos banqueiros as características que os anti-semitas atribuíam e atribuem aos judeus.

O primeiro mito é que canalizar verbas para os bancos, para salvá-los da falência, retiraria dinheiro da economia real e produtiva para colocá-lo nos bolsos dos donos de uma economia fictícia e especulativa. Ora, o par de conceitos capitalismo produtivo / capitalismo especulativo nasceu na área da extrema-direita e do fascismo, o que desde logo situa a pretensa esquerda actual no campo que ela ocupa. Como já tive oportunidade de analisar detalhadamente esta questão no meu livro Labirintos do Fascismo, para ali remeto o leitor interessado. Basta-me agora recordar a advertência de Franz Neumann, que sabia do que falava: «Sempre que os protestos contra a hegemonia do capital bancário permeiam os movimentos populares, temos o indício mais claro da aproximação do fascismo». Da concentração das críticas no capital bancário salta-se facilmente para o anti-semitismo, mas este é um efeito secundário de uma ambiguidade fundamental, que consiste em atribuir aos banqueiros as características que os anti-semitas atribuíam e atribuem aos judeus.

Não é aqui o lugar para explicar a função central desempenhada pelo sistema bancário no capitalismo. Recorre-se com frequência à analogia da circulação sanguínea nos organismos, mas a realidade é muitíssimo mais complexa. Prefiro dar um exemplo. Concluída a primeira guerra mundial, o Tratado de Versailles impôs à Alemanha vencida o pagamento de enormes reparações de guerra. Passou então a ocorrer à escala mundial um movimento triangular de dinheiro, através do qual a Alemanha pagava as reparações à França e à Grã-Bretanha, estes dois países pagavam aos Estados Unidos as dívidas contraídas durante a guerra, e os Estados Unidos abriam crédito à Alemanha, para que ela pudesse pagar as reparações de guerra e recomeçar assim o triângulo. Foi neste quadro que em Outubro de 1929 ocorreu o crash da Bolsa de Nova Iorque, interrompendo abruptamente aquele movimento financeiro mundial e precipitando uma crise económica generalizada, que facilitou a progressão dos fascismos e, no final, levou à segunda guerra mundial.

Mas tudo isto parece ser história antiga, pelo menos para aqueles que protestam hoje contra a canalização de verbas para o sector bancário. Agora, porém, não só a mundialização dos circuitos financeiros é superior à de 1929, como também os bancos ocupam uma posição mais importante. Quem imagina que salvar bancos em crise é uma despesa inútil prepara uma catástrofe muito maior do que a ocorrida na década de 1930.

*

Àquele primeiro mito está intimamente ligado um segundo mito, que propaga a noção da emissão pecuniária ilimitada, sem se preocupar com as margens necessárias a uma política monetária equilibrada e sem aceitar que o volume do déficit possa causar problemas. Ao mito do carácter especulativo e dispensável do sector bancário acrescenta-se logicamente o mito do dinheiro fácil.

No entanto, como na sociedade contemporânea, além da emissão de dinheiro no âmbito do Estado, a criação dos seus equivalentes e substitutos pode ocorrer em vários pontos das redes económicas e até nas próprias transacções, propor uma emissão ilimitada da moeda oficial, sem levar em conta as outras formas e esferas de emissão de dinheiro, é uma maneira deturpada de apresentar a questão, que teria, se fosse aplicada, consequências catastróficas. O estímulo keynesiano, pensado como solução temporária para um problema específico, foi convertido por essa esquerda numa panaceia. Emita-se dinheiro, pensam eles, e tudo se resolve!

Mais uma vez deparo com curiosas convergências, porque num fim de tarde em 1941 Hitler explicou aos seus comensais: «A inflação não é provocada pelo aumento da circulação fiduciária. Ela começa no dia em que o comprador é obrigado a pagar, pelos mesmos bens, uma soma mais elevada do que a que lhe fora pedida no dia anterior. Quando se chega a este ponto, temos de intervir». E aqui Hitler evocou a figura de Hjalmar Schacht, o hábil economista e perito de finanças que a partir de 1923 corrigira a hiperinflação e que de 1934 até 1937 se encarregara do Ministério da Economia do Reich. Aliás, depois da guerra Schacht haveria de desempenhar um papel na recuperação da economia alemã. «Mesmo a Schacht», gabou-se então o Führer, «eu tive de começar por explicar uma verdade elementar, a de que o principal motivo de estabilidade da nossa moeda reside nos nossos campos de concentração. A moeda permanece estável quando os especuladores são postos na prisão. Também tive de fazer Schacht compreender que os lucros excessivos devem ser retirados da circulação económica». A noção estritamente repressiva com que Hitler abordou aqui as questões económicas e financeiras não é diferente da que ouço hoje defendida por uma certa esquerda, e a substituição da economia pela política é um dos mais preocupantes terrenos de aproximação entre essa esquerda e o nacional-socialismo enquanto pós-capitalismo.

Com efeito, a esquerda esqueceu, ou pretende fazer os outros esquecerem, que o thatcherismo surgiu como reacção à falência do modelo keynesiano adoptado pelos governos trabalhistas na Grã-Bretanha. Chegara-se a uma situação classificada como estagflação, ou seja, a conjugação de inflação e de estagnação, em que o aumento das emissões monetárias deixara de servir de estímulo à economia e tinha apenas como resultado o agravamento da inflação. É evocando a memória da estagflação que devemos apreciar as propostas de dinheiro fácil. Nem se trata já do sistema da vaca leiteira, mas do mito do pays de cocagne, esse reino da abundância onde tudo se obtinha sem dificuldade e os presuntos nasciam nas árvores, possivelmente para que os vegetarianos os pudessem comer.

Na verdade, a convergência entre estas ideias e as expressas por Hitler em 1941 é mais preocupante ainda, porque a emissão monetária ilimitada, ou com limites muito latos, é um remédio proposto hoje também pela direita radical e pela extrema-direita, convertendo-se numa base económica das políticas populistas. Uma vez mais, esta convergência constitui o campo onde pode gerar-se um fascismo pós-fascista.

*

As confusões reinantes acerca do dinheiro relacionam-se com outra confusão, prevalecente em vastos sectores da esquerda — o mito da baixa real da taxa de lucro. Se fosse verdade, já há mais de um século e meio que ela viria a baixar e há muito que estaria negativa.

É certo que, em termos de volume, o aumento do capital variável (despendido em salários) é inferior ao aumento do capital constante (despendido em maquinaria, instalações e matéria-prima), ou seja, em termos de volume a fracção do capital que sustenta a criação de mais-valia aumenta menos do que a fracção restante. Mas, para que a baixa da taxa de lucro se verificasse, seria necessário que os termos de volume se reproduzissem em termos de valor. Ora, isto só aconteceria se não existisse uma tensão permanente para o aumento da produtividade, ou seja, se o capitalismo não fosse capitalismo. A mais-valia relativa é precisamente o mecanismo que leva o aumento da produtividade a contrariar a tendência à baixa da taxa de lucro.

É certo que, em termos de volume, o aumento do capital variável (despendido em salários) é inferior ao aumento do capital constante (despendido em maquinaria, instalações e matéria-prima), ou seja, em termos de volume a fracção do capital que sustenta a criação de mais-valia aumenta menos do que a fracção restante. Mas, para que a baixa da taxa de lucro se verificasse, seria necessário que os termos de volume se reproduzissem em termos de valor. Ora, isto só aconteceria se não existisse uma tensão permanente para o aumento da produtividade, ou seja, se o capitalismo não fosse capitalismo. A mais-valia relativa é precisamente o mecanismo que leva o aumento da produtividade a contrariar a tendência à baixa da taxa de lucro.

Existe uma diferença crucial entre uma lei tendencial e um processo real e efectivo. A lei tendencial determina um caminho a seguir e traça-lhe os limites e a orientação. Neste caso, a lei tendencial da baixa da taxa de lucro pressiona o capitalismo, mediante o aumento da produtividade, a diminuir o valor dos elementos do capital constante e a diminuir o valor dos bens e serviços incorporados na força de trabalho. A mais-valia relativa é a consequência dessa lei tendencial e é ela que contraria a baixa da taxa de lucro.

Aliás, os defensores da noção de que a taxa de lucro declina real e inevitavelmente fariam bem se lessem a imprensa económica capitalista. Por que será que os economistas e os gestores do capital não estão preocupados com essa tal baixa, que, se fosse verdadeira, deveria constituir a sua preocupação obsessiva? Já estas linhas estavam escritas e eu li num conceituado órgão do capitalismo que «os lucros ainda têm muito para descer antes que o aumento dos salários obrigue as empresas a aumentar os preços». Podia citar mais mil exemplos, mas para quê?

Para não desistirem da tese que confunde a lei tendencial da baixa da taxa de lucro com uma baixa real dessa taxa, os seus defensores sustentam que, precisamente porque diminuem os lucros reais dos capitalistas, eles têm de criar lucros fictícios. E assim uma tese economicamente errada é agravada por uma tese economicamente absurda, porque fica por explicar o que se ganha efectivamente mediante lucros fictícios. Com a substituição da economia pelas artes de prestidigitação surgem as teses sobre uma alegada financeirização do capital, que uma vez mais conduzem à noção de capital especulativo. Estes malabarismos ignoram as funções do dinheiro no capitalismo moderno e contribuem para as confusões acerca da circulação pecuniária, considerando-a como um instrumento meramente artificial. É decerto artificial, já que toda a linguagem é artificial, mas o equívoco consiste em tomar o artificial como inútil ou nocivo. Não são confusões inocentes e uma vez mais encontro perigosas convergências. O teórico oficial do nacional-socialismo Alfred Rosenberg, na sua célebre obra de 1930, estigmatizou «a ciência da bolsa e das finanças», acusando-a de se ter tornado «um jogo com valores fictícios, um mágico ilusionismo de números, com que certos meios provocam uma distorção sistemática na passagem da produção para a comercialização». Os ecos do fascismo deviam alertar-nos para as implicações dos mitos sobre o dinheiro tão difundidos hoje na esquerda.

Mas o que seria, então, uma sociedade sem dinheiro?

Referências

O meu artigo publicado recentemente é «Economia de Troca de Presentes. Para uma Teoria do Modo de Produção Pré-Capitalista (parte 1)», Marx e o Marxismo, Revista do NIEP-Marx, vol. 7, nº 12, 2019. As citações do capítulo de Christopher Ehret, Early humans: tools, language and culture, encontram-se em Merry E. Wiesner-Hanks (org.), The Cambridge World History, vol. I: David Christian (org.), Introducing World History, to 10,000 BCE, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, págs. 345 e 346. Sobre o modelo de linguagem usado por Jean Pierre Faye ver o seu livro Théorie du récit. Introduction aux Langages totalitaires, Paris: Hermann, 1972. A referência a Roman Jakobson encontra-se na pág. 30. A obra de Jean Pierre Faye que eu incluo entre as quatro obras-primas da historiografia é Langages totalitaires. Critique de la raison — l’économie — narrative (ed. corr.), Paris: Hermann, 1980. As citações de Norbert Wiener provêm do seu livro The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society, [Boston, Mass.]: Da Capo [reprodução da edição de 1954], págs. 16 e 21. O texto de Louis-Eugène Varlin, «Les sociétés ouvrières», publicado em La Marseillaise, nº 81, 11 de Março de 1870, encontra-se transcrito em J. Rougerie, «Les sections françaises de l’Association internationale des travailleurs», em La Première internationale. L’Institution, l’implantation, le rayonnement, Colloque International, 1964, Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1968, pág. 126. Analisei a génese histórica da pretensa contradição entre o capitalismo produtivo e o capitalismo especulativo em Labirintos do Fascismo. Na Encruzilhada da Ordem e da Revolta, 3ª versão, 2018, págs. 410-415. A citação de Franz Neumann encontra-se em Behemoth. Pensamiento y Acción en el Nacional-Socialismo, México: Fondo de Cultura Económica, 1943, pág. 360. A citação de Hitler de 15 de Outubro de 1941 encontra-se em Hitler’s Table Talk, 1941-1944. His Private Conversations, Nova Iorque: Enigma, 2000, pág. 65. A citação do conceituado órgão do capitalismo provém de «An awfully long expansion. For how long can today’s global economic expansion last?», The Economist, 13 de Julho de 2019. A citação de Alfred Rosenberg encontra-se na sua obra The Myth of the Twentieth Century (Mythus des XX. Jahrhunderts). An Evaluation of the Spiritual-Intellectual Confrontations of Our Age, [s. loc., s. ed., s. data], pág. 118.

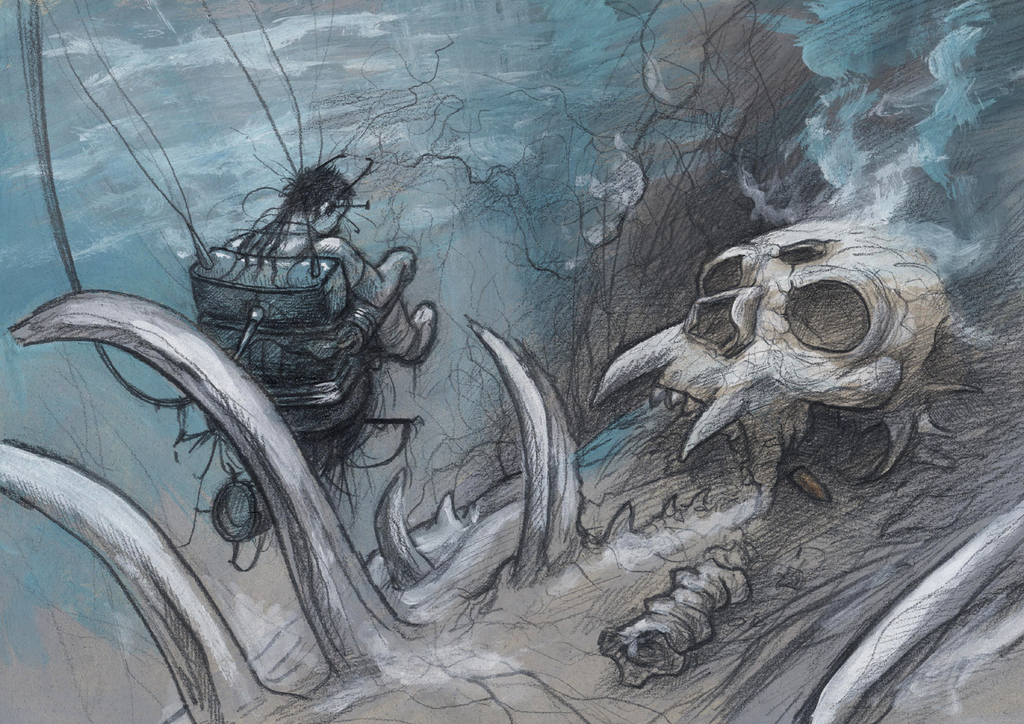

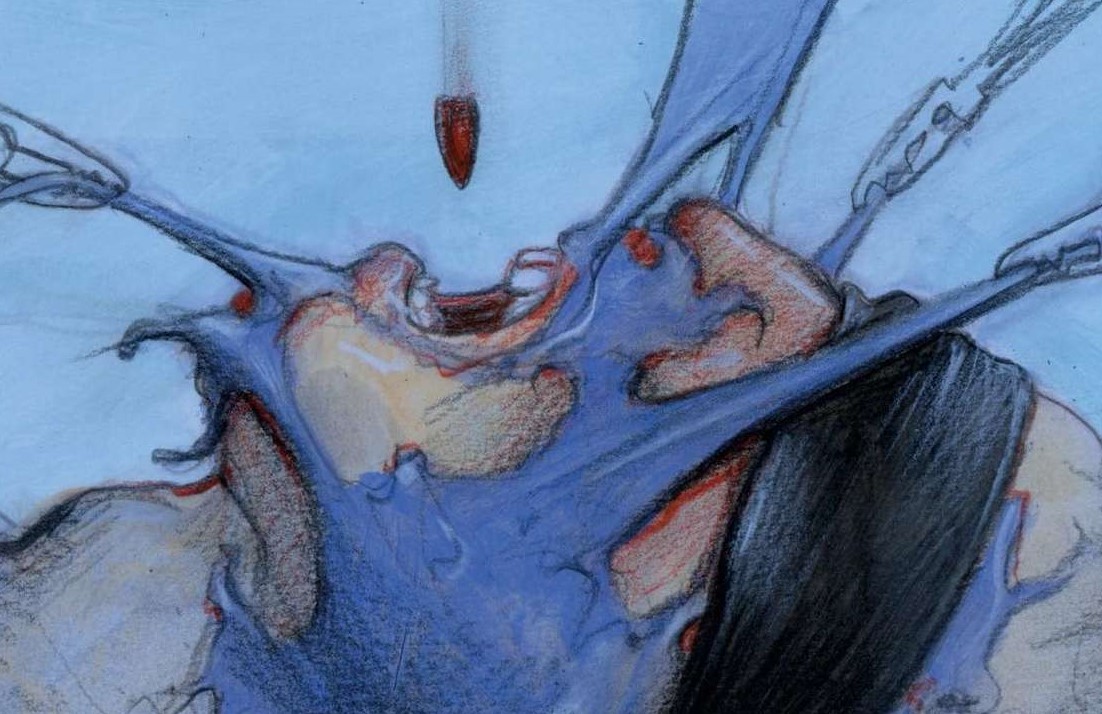

As ilustrações devem-se a Enki Bilal.

Esta série inclui também os seguintes artigos:

1. O dicionário sem palavras

2. O dinheiro não é o poder

3. Dois lugares-comuns do nosso tempo

4. O sistema da vaca leiteira

6. A utopia de uma sociedade transparente

Très bon article encore une fois, qui ouvre énormément de perspective. En France, les discours des prétendus “anticapitalistes” sont des plus délirants. L’extrême-gauche parlementaire veut “combattre la finance”, exproprier les banquiers, et relocaliser la production à l’échelle nationale ! Tandis que les anarco-écolo pensent que l’avenir de la société se trouve dans l’Eden des jardin bio “autogéré”, en abolissant l’argent bien sûr et en revenant à un primitivisme technologique.

Joao Bernardo vous avez dit que selon vous les meilleurs livres d’histoires sont: Les langages totalitaires de J-P Faye (je n’ai pu lire seulement “l’introduction aux langages totalitaires”), un livre de Marc Bloch (lequel ? ) et deux autres, lesquels ? J’aimerai connaitre votre avis car je sais que vous êtes d’une grande érudition. Je me permets de vous contacter en français car je suis incapable de m’exprimer correctement en portugais, cependant je le comprends partiellement, vous pouvez donc me répondre en portugais afin que les utilisateurs du site puissent vous lire.

Cordialement

Sobre a “financeirização do capital”.

Há diversas teses em circulação. As que falam de capital fictício, mas as que falam também da mudança na gestão das empresas e da produção em função da ampliação do controle dos fundos de investimento e de pensão, da facilidade e aumento do fluxo de capital (e as que falam das duas coisas). A valorização acionária de curto-prazo comandaria a produção como não ocorreria em décadas atrás. E isso se sente nas empresas, quando não é da instalação produtiva que se calcula o lucro esperado, mas de um benchmarking financeiro que se determina quanto deve ser gerado de lucro numa empresa. Ou como diria um professor e engenheiro de produção de Belo Horizonte: “a produtividade que segue a lucratividade hoje em dia com a dominância do capital financeiro”.

Dominãncia do capital financeiro, financeirização do capital, afinal como chamar essa mudança que se observa e se vive nas próprias linhas de produção?

Na afirmação “O dinheiro pode ter um valor intrínseco…” há uma contradição real com a teoria do valor de Marx?

Qual o valor intrínseco de 1 kg de ouro, abstraindo-se seu valor de uso?

Tendo a concordar com as conclusões gerais do texto, e também nas importantes diferenças entre circulação e produção, mas não penso que as premissas dos primeiros parágrafos levem necessariamente a essas.

sobre a questão do funcionamento das corporações segundo o interesse curto-prazista dos acionistas, duas referências:

a primeira é o recente comunicado da Business Roundtable, que reúne quase 200 dos CEOs mais importantes dos EUA. Ele versa sobre a responsabilidade empresarial para além dos acionistas, alterando o espírito corporativo que prevalecia até então no entendimento de que “o que é bom para o acionista é bom para a sociedade” (https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans)

a segunda infelizmente não pude encontrar, mas se tratava de um texto que justamente criticava a empresa Boing pela queda na qualidade de seus aviões -resultando nos recentes acidentes mortais do modelo 737 MAX-, responsabilizando uma orientação pró-acionistas. Isto é, que seu CEO seja um “player” do mundo dos negócios, em lugar do bom e velho engenheiro.

Me parece que nesse sentido, a classe capitalista é capaz de saldar seus problemas com uma oscilação entre ambas lógicas gestoriais a partir de seus pequenos erros de navegação. Só não entendo em que sentido isso seria uma mudança. Afinal, houve momento em que no capitalismo não era o lucro a determinar tanto as formas de trabalho como as de desocupação dos proletários?

João Bernardo,

Muito instigante a serie de artigos. Qual sua opinião sobre a corrente denominada crítica do valor/ crítica da dissociação do valor das Revistas Exit! e Krisis (Robert Kurz, Roswitha Scholz, Claus Peter Ortlieb, Anselm Jappe, Norbert Trenkle, Ernst Lohoff…. ) ? Parece-me que sua tese do dinheiro e capital financeiro vai contra todas as principais elaborações da crítica do valor.

Então Lucas,

Sim, claro, a empresa capitalista sempre visa maximização dos lucros (empresaa estatais até podem levar em conta em alguma medida alguma outra lógica subsidiária). E pela maximização dos lucros ela organiza o trabalho.

A questão que se coloca numa literatura que fala em dominância da valorização acionária ou do capital financeiro, e seus impactos na organização do trabalho é que agora o futuro da empresa desaparece do horizonte, e as decisões são tomadas com vistas ao curto-prazo.

Acho que dentro dos conceitos e modelo do João Bernardo essa mudança real e sentida no dia a dia das empresas seria explicada pela hegemonia da classe dos gestores, numa situação de aumento da dispersão da propriedade (sociedades por ações). Já não é um proprietário que consegue projetar seu futuro junto com o da sua empresa, mas um gestor que visa responder ao interesse imediato de acionistas e por tabela ou seu interesse imediato de fazer bons números, sem se importar se esses números do presente signifiquem problemas futuros para a empresa, já que no futuro ele já não estará por ali provavelmente.

Élie,

Para os leitores que não saibam francês, Élie perguntou-me quais eram, além de Langages totalitaires, de Jean Pierre Faye, os outros livros que eu incluía entre as quatro obras-primas da historiografia. Um é de Marc Bloch — comment le saviez-vous, par déduction? — Les Caractères originaux de l’histoire rurale française (de préférence dans la deuxième édition, mise à jour par Robert Dauvergne). Podia ser Les Rois thaumaturges, em que Marc Bloch, na sequência de Frazer e Mauss, teve a coragem de fundir história e antropologia, mas apesar disso prefiro os Caractères originaux… O terceiro é de Carlyle, History of the French Revolution, de preferência lido em inglês, porque o estilo do autor é intraduzível. Finalmente, mas à cabeça da lista, A História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides.

Quanto ao que você observa acerca dos anarco-ecologistas e do «combate à finança» pela extrema-esquerda parlamentar, li há poucos dias um texto de Rivarol, em que ele defendia que um governo deve proteger os súbditos «na razão inversa da mobilidade da sua riqueza», atribuindo o primeiro lugar ao lavrador, «verdadeiro filho da terra, cuja riqueza é tão imóvel como ela o é». Em segundo lugar vinha o mercador, que, apesar de se mover, tem de respeitar a imobilidade dos caminhos, dos rios e dos mares. Relegado para o fim da escala estava o financeiro, que «tal como um mágico, pode com um traço de pluma transportar a fortuna para o fim do mundo e, nunca acumulando nada senão símbolos, evade tanto a natureza como a sociedade». Vou savez certainement qui était-ce Rivarol. Os leitores que não saibam quem foi Rivarol encontrarão a resposta com facilidade. Não são os profetas que escolhem os discípulos, mas os discípulos escolhem sempre os profetas, e o facto de a chamada extrema-esquerda defender hoje o que Rivarol defendeu há mais de dois séculos diz muito sobre essa extrema-esquerda e sobre aquilo que eu classifico como fascismo pós-fascista.

Leo Vinícius,

O conceito de «financeirização do capital» não tem para mim nenhuma utilidade nas análises práticas. E, com a minha propensão instrumentalista, um conceito que não me é útil não me interessa. Quanto à pretensa rentabilidade a curto prazo, voltarei ao assunto adiante, nesta série de respostas.

OS,

Durante a revolução portuguesa, de 1974 a 1976, além de fazer muitas outras coisas, reli e trabalhei O Capital, e escrevi os três volumes de Marx Crítico de Marx, publicados em 1977. As teses de Marx acerca do dinheiro incomodaram-me profundamente, como indico nas págs. 189-196 do segundo volume. Essa discordância foi tal que dediquei vinte e quatro anos da minha vida a esclarecer a questão, pesquisando e escrevendo Poder e Dinheiro, cujo primeiro volume algumas pessoas corajosas scanearam e colocaram na internet, aqui.

Muito sumariamente, um grande número de marxistas hoje segue O Capital apenas na questão do dinheiro, enquanto eu discordo totalmente de O Capital na questão do dinheiro. Isto esclarece qual é a minha relação com o mainstream marxista actual.

Lucas e Leo Vinícius,

A diferença que estabeleço entre as duas classes capitalistas, a dos burgueses e a dos gestores, não diz respeito às pessoas, mas ao quadro em que a empresa é colocada e ao horizonte temporal em que ela é dirigida. Muito sumariamente, o burguês, proprietário privado do capital de uma empresa, gere-a de maneira particularizada e com critérios de rentabilidade a curto prazo. Pode dizer-se que um proprietário privado projecta a vida de uma empresa à escala da sua própria vida. Pelo contrário, os gestores, proprietários colectivos do capital de uma empresa, gerem-na preferencialmente em função da relação com as condições gerais de produção e com critérios de rentabilidade a médio e longo prazo. Dito de outro modo, e de forma muito simplista, é a diferença entre a acção individual e a actuação burocrática. A rotatividade dos gestores nos postos de direcção é grande, eles transitam de umas empresas para outras, por isso nenhum gestor pode projectar a vida de uma empresa à escala da sua própria vida.

Franz Heinrich,

É exactamente isso que você observou. Eu estou nos antípodas daquelas pessoas e revistas que você referiu.

JB Crítico de JB

Há tempos, percebi que divergir do JB é, no mínimo, intelectualmente gratificante: se temos razão, ele encaixa o golpe (não se dá por achado, nem se considera ofendido); se não a temos, aprendemos algo relevante com a experiência (o que não é desprezível, em tempos de ‘pós-verdade’).

JB dixit: “O conceito de «financeirização do capital» não tem para mim nenhuma utilidade nas análises práticas. E, com a minha propensão instrumentalista, um conceito que não me é útil não me interessa.” Quanto a mim, posto que desprovido de propensão instrumentalista e quejandos pragmáticos, devo admitir que o conceito(?) de fascismo pós-fascista não me é útil…

João Bernardo,

O Marcio Pochmann, nesta entrevista , relacionou a experiência vivida de cada classe (como grupo de renda) com o tempo: “O miserável planeja o dia, não sabe se vai ver o amanhã. O trabalhador é aquele que vive o mês. A classe média é a que planeja o ano. E o rico planeja décadas”. De fato. E o cientista político francês, Zaki Laïdi, discorrendo sobre o presenteísmo do nosso tempo expôs que a pobreza medida como existência de futuro se “democratizou”:

“A clivagem entre o presente e o futuro expressa também um aumento do número daqueles que já não tem recursos materiais ou simbólicos para se projetarem no futuro. A “falta de futuro”, que estava reservada até agora aos danados da terra, torna-se uma experiência cada vez mais frequente” (LAÏDI, Zaki. A Chegada do Homem-Presente. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p.122).

Embora seja mais interessante alguma argumentação com base mais empírica, digo que o proprietário, supondo que tenha filhos como na maioria dos casos, tende a pensar a perenidade da empresa para além de sua própria vida. E os gestores? E quais tipos de gestores? Pois há desde engenheiros na produção, aqueles que estão na função de executivos de CEO de uma empresa e tem aqueles que estão na direção de Bancos Centrais, FMI e em outras posições que os retiram dos sapatos de um capitalista individual. Esses últimos podem ter uma visão de médio e longo prazo. Mas a realidade dos CEO de empresas de capital aberto é muito mais a dos índices imediatos, que visam alcançar para manter seu posto e sua reputação no mercado de CEO.

Esse curto-prazismo atende aos índices trimestrais, semestrais, anuais. E isso se vê nas empresas e locais de trabalho. Isso tem sido relacionado com frequência à expansão e dominância do tal “capital financeiro”, ou do capital bursátil.

O fato é que o regime de urgência na economia, do curto-prazo, já vem levantando o alerta dos gestores que eventualmente podem pensar para além do capitalista individual.

Painel do Financial Times com líderes empresariais. Diretora do Santander e ex ministra disse que as promessas do capitalismo ocidental foram quebradas. Gestores dizem que o capitalismo perdeu o rumo com o curto-prazismo. Um deles fala que estamos na ‘era da ansiedade’.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/capitalism-broken-top-business-leaders-shriti-vadera-financial-times-robert-swannell-carolyn-a8014616.html

Caro João Bernardo,

E quanto à utilidade do conceito de fetichismo para as análises práticas (a exemplo do seu livro Economia dos Conflitos Sociais)?

Grato,

G.Beraht

Leo,

Quanto ao tempo, é mais prático eu remeter para o meu artigo O Tempo — Substância do Capitalismo.

Quanto ao mais, desde há décadas que se arrasta uma disputa entre, por um lado, os ideólogos de uma burguesia proprietária de volumosos pacotes de acções ou os seus representantes nos fundos accionistas e, por outro lado, os gestores que preferem estar independentes das pressões dos accionistas. Estes acusam os primeiros de se preocuparem só com o curto prazo, enquanto a acusação inversa é a de não se preocuparem com a rentabilidade da empresa. Em termos muito simplificados, é uma disputa entre o modelo norte-americano e o modelo alemão.

Usando aqui os meus conceitos, que você conhece, direi que as Condições Gerais de Produção devem necessariamente ser geridas a médio-longo ou longo prazos, enquanto as Unidades de Produção Particularizadas podem (embora não necessariamente devam) ser geridas a curto ou médio-curto prazos. Um dos vários motivos que levaram ao fracasso do sistema soviético foi ter pretendido gerir a longo prazo tanto as Condições Gerais de Produção como as Unidades de Produção Particularizadas. Pensou-se que a destruição criativa, para evocar a noção de Schumpeter, era uma anarquia prejudicial quando, na realidade, era uma condição da adaptabilidade do sistema. O regime chinês aprendeu com êxito as lições daquele fracasso do sistema soviético. Como escrevi num destes artigos, o tempo que alguma esquerda perdeu a celebrar o centenário da revolução russa poderia ser aproveitado com êxito a dissecar-lhe o cadáver.

G. Beraht,

Se eu usar aqui a noção de Althusser de corte epistemológico na obra de Marx, e recorrer também à cronologia que ele propôs, direi que à fase filosófica (se quiser colocar aspas, por favor, sinta-se à vontade) sucedeu a fase económica (idem). Aquilo que Marx tratou como alienação na fase filosófica tratou como mais-valia na fase económica. Ora, o conceito de mais-valia parece-me muito mais produtivo do que o conceito de alienação, porque é dinâmico. A mais-valia é um processo. E regressamos assim ao eixo central deste conjunto de artigos, porque a mais-valia diz respeito às relações sociais de produção entendidas como relações de trabalho, enquanto a alienação é frequentemente empregue para evitar a questão das relações de trabalho.

De resto, quanto à alienação e às formas de a entender, remeto para o último artigo desta série, entretanto já publicado.