Por José Abrahão Castillero

Há mais ou menos um ano atrás, ocorria a ocupação de estudantes contra os AEDAS (atos executivos de decisão administrativa) da reitoria de Gulnar Azevedo e Bruno Deusdará da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), que limitavam o acesso a auxílios e bolsas. A ocupação do Pavilhão João Lyra Filho, do Campus Maracanã, estava em processo de esvaziamento e desgaste diante das negociações, levando a uma pequena resistência diante da convocação da tropa de choque da Polícia Militar. Uma participante da luta disse, em uma conversa informal: só dois coletivos saíram fortalecidos dessa ocupação, o Invisíveis e o Cria. Independente da razão dessa afirmação, é possível entender ao ver a maioria das correntes estudantis entrarem em contradição e desgaste com suas premissas. Do espectro mais radical (marxista e anarquista) ao mais reformista, encontraram o esvaziamento da luta: a participação na greve estudantil não correspondeu ao apoio à ocupação. A necessidade da luta pelo auxílio não correspondeu à radicalização motivada pela solidariedade. A oposição a uma reitoria com gestores do PT e PSOL criminalizando e perseguindo servidores e alunos, não gerou dispositivos de luta que articulassem uma greve com ações diretas de forma mais duradoura. O “Cria”, na época recém rachado com o DCE (Diretório Central dos Estudantes), atualmente ligado ao PT, havia expulsado alunos que ocupavam sua sede desde 2023 e tinham denunciado membros que haviam recebido mensalidades de 5 mil reais. Isso diante de parceria política com a gestão do ex-reitor Ricardo Lodi (PT). Quando atuaram na ocupação, a contradição de agirem como conciliadores, foi um dispositivo que se apresentou como mecanismo de conquista contra a reitoria atual, que se isolava do governo estadual de Cláudio Castro (Partido Liberal). Algo que foi colocado à prova posteriormente, mas deu projeção, mesmo com os percalços: esfriamento da mobilização estudantil

E o Invisíveis? Foi em 2024 que o coletivo se projetou mais na universidade, atuando também na UNIRIO, UFRJ e UFF. Além de outros lugares, como na Rede Pública Estadual de Ensino do Rio de Janeiro com merendeiras terceirizadas. Na ocupação da UERJ, onde a relação com trabalhadores terceirizados rendeu em táticas temporárias de unificação de pautas. Desde o setor da manutenção denunciando assédios e falta de EPI(equipamento de proteção individual) da empresa MPE Engenharia, até auxiliares denunciando calotes e atrasos das empresas CNS e Conquista. E a limpeza, com mobilizações contra atrasos dessa empresa, até o final de seu contrato, quando usou sua sede como um galpão de enclausuramento para forçar pedidos de demissão e não pagar rescisões de demitidos. Além dessa, rendeu um bom contato com vigilantes e seu sindicato, para tentar constranger a repressão patrocinada pela reitoria, diante da falta de salário: contratar seguranças patrimoniais para reprimir os estudantes. Ao colocar em primeiro lugar os relatos e demandas desses trabalhadores, o reconhecimento não veio somente de alunos buscando se solidarizar, que passaram a propagar o coletivo. Terceirizados interceptavam membros na ocupação e diziam: “Você é do Invisíveis? Queria te agradecer pelo apoio que vocês estão dando aqui pra gente”. Assim, o Invisíveis se posicionou como possível alternativa de construção de diálogo e mobilização com setores que antes eram ignorados (invisibilizados) ou inacessíveis para boa parte da esquerda. Isso se fortaleceu à medida que servia como contraponto às atrocidades das empresas. Mas até onde isso vai?

O pós-ocupação trouxe desafios, mas aparentemente, enquanto o movimento estudantil não via outras saídas a não ser focar em discussões com a burocracia da universidade, o Invisíveis apontou para a luta contra as atrocidades cometidas por empresas. Essas são tratadas como cotidianas e banais na medida em que as técnicas de mobilização e comunicação são privadas dos setores precarizados de trabalhadores. Seria esse um debate que traria uma radicalização contra a privatização da UERJ? A luta por propagar de um jeito mais direto possível, a partir de relatos, trouxe a necessidade de métodos de investigação e análise nesse mesmo formato. Os relatos viram denúncia e discurso político, como início de uma atuação como um “jornal operário” formado a partir de falas, trazidas pelo método da “enquete operária”. Mas principalmente, incentivadas e protegidas com o anonimato, promoveram uma articulação em torno dassas resistências. Logo, passou de circulador de relatos a investigador das empresas, até plataforma de discussão, como a organização de paralisações e protestos dos terceirizados. Mas para onde cresce o coletivo, se não possui uma base estudantil, nem de servidores e nem de terceirizados? Aqui, a solidariedade corre o risco de se tornar espetáculo, viração de tragédias pela rede. Logo, enquanto o Invisíveis cresce, ao mostrar que denúncias trazem necessidade de luta, é onde se coloca o teste para a combatividade. E essa ocorre mostrando que sua perspectiva é a negação do corporativismo e da “miséria do meio estudantil”. Daí a dificuldade em crescer numericamente, mesmo que se projete como plataforma de luta eficiente diante do contexto atual.

Não faltam críticas que formam o método do Invisíveis, no quesito em que a voz do trabalhador terceirizado é sempre uma voz ausente. Em textos de autores pensando a tragédia da terceirização, não faltam apontamentos colocando em primeiro lugar a disputa jurídica e como os gestores decidem pelo enxugamento de gastos e como os sindicatos são retirados de cena. Mas como se deu essa desmobilização na base? Não se trata aqui de discutir academicamente, mas citando a academia e a mesma universidade que explora terceirizados, é preciso apontar a crítica à forma e conteúdo dessas colocações. Não é simplesmente a decisão jurídica que preparou a consolidação da terceirização, mas um processo de neutralização política de um movimento operário, destruindo suas organizações de base, sua capacidade de subverter relações e a disciplina de trabalho. Basta a recuperação dessas perdas como solução? O que pode ser recuperado e o que pode ser deixado para trás? O Invisíveis não é simplesmente uma “subversão da linguagem” ou uma confrontação dos relatos como uma alternativa para cartilhas políticas. É um chamado desses mesmos terceirizados para participação política. E para isso, é preciso discutir sua eficiência na luta de classes. Pensando nisso, o texto “Para que serve o Invisíveis?” foi uma resposta trazendo não somente um conteúdo de debate com o texto “Carta ao Invisíveis: investigação, cotidiano e insurreição”, mas também uma demonstração de prioridade pela forma: a construção direta com trabalhadores e análises de suas experiências. Ponto de partida da discussão feita com o “Nó Invisível”. Então, em vez de entrar num debate teórico partindo dos termos intelectuais da militância de um campo, a resposta a isso foi a busca por uma forma de luta para ganhos reais aos trabalhadores mais precarizados e afetados pela fragmentação, repressão e isolamento político. A discussão teórica é importante para o entendimento das relações capitalistas, sua exploração e repressão. Assim como é para entender mecanismos de resistência. Então, aqui começa com foco nas demandas trazidas de uma análise em conjunto com essa luta. É onde o debate fica mais profundo do que parece.

A atuação do Invisíveis lembra uma reflexão com as lutas contra a violência policial. No quesito em que trabalhadores precisam não somente projetar sua dor como solidariedade, mas, também, na apropriação de técnicas de comunicação e investigação. Como ocorria com membros da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência , que é uma organização de favelas do Rio de Janeiro, apoiada por militantes e formada a partir de moradores, principalmente familiares e vítimas de violência policial.

Saindo de casa uma vez, em 2005, recebi uma ligação de Márcia Jacinto. Demorei para entender quem era, mas me lembrava dela, de termos nos falado rápido numa reunião da Rede e em atividades nas universidades, de como tinha me emocionado com o peso da tristeza de sua luta: pela condenação dos policiais militares, assassinos de seu filho. Ela disse: “Meu querido, queria te contar que eu consegui. Tô ligando pra todo mundo para contar. É que nessa luta, as pessoas acham que não vai dar em nada, que não adianta correr atrás. Mas eu consegui ó, consegui a condenação dos policiais que mataram meu filho. Peguei as provas e comprovei, agora o PM vai ser processado.” . Isso se desenrolou para reconhecimentos maiores e merecidos, sobre sua capacidade investigativa. O que também foi trágico, porém previsto, é que ela foi ameaçada antes, durante e depois da condenação dos PM assassinos. Sabendo que passaria por todas essas dificuldades, nada superou a dor que ela já tinha passado. E não há mensuração possível para entender isso. Mas a luta de Márcia, trazida num texto sobre o Invisíveis, que atua em locais de trabalho, tem um sentido. É sobre como uma tragédia seria silenciada por ser cotidiana, se não fosse a busca por técnicas que são reduzidas a especialistas do Estado ou das empresas. Enquanto ela investigou, à revelia do silenciamento da polícia civil e militar, sua ação foi um exemplo de que trabalhadores podem se apropriar dessas tecnologias.

O resultado mais importante foi a projeção do que já ocorria: os elementos de resistência e auto organização dos trabalhadores. São os grupos de WhatsApp, conversas de corredor. O coletivo não pretende levar consciência ou resolver os problemas com um programa político formado. A ação de publicar as colocações e articulação de redes de solidariedade virou instrumento de pressão, que foram potencializadas por um mecanismo de contato e mídia. Sem ilusão de gerar uma cultura de organização, algo que já havia entre os terceirizados, foi possível trabalhar com o que se tem. E mesmo assim, foi possível fazer tanto, com tão pouco. Principalmente: com muito trabalho de militância. Tal situação gerou um estranhamento entre meios de militância, que podemos tratar como “tradicionais”, apesar de não se considerarem assim. Por exemplo, o zelo e profundidade que os diálogos com trabalhadores são promovidos, como base para elaboração de publicações, materiais e denúncias… Foi palco de estranhamento entre espaços de militantes que esperavam uma “autonomia” dos terceirizados agindo como militantes sindicais. O fato de não colocar uma “proposta de luta” publicada. Porém, ao mesmo tempo, o ritmo das conversas e relatos que vêm se tornando cada vez mais acelerados. Gerou perguntas de alguns militantes, de campos políticos diversos: “Onde estava a assembléia? Cadê os debates? Cadê o terceirizado se auto representando? Cadê a luta? Cadê a ‘autonomia’?”.

Houve casos em que o Invisíveis foi convidado a “levar terceirizados para falar”, como se houvesse um exotismo nessas pessoas ou uma padronização do que significa a participação política desse setor. É possível pensar “autonomia” como uma prática da classe trabalhadora em busca da socialização dessas técnicas. E não como incorporação em modelos feitos.. Até aqui, foi citado a luta contra atrocidades de empresas, na sua ilegalidade, como motor dessas mobilizações. E já havia uma clareza: a importância desse trabalho permanente de militância, como exposição e disposição perante os terceirizados, protegidos pelo anonimato. Daí, numa discussão, um militante de outra organização, de outra cidade, foi corrigido pelo Invisíveis quando ele disse que o coletivo estava envolvido em lutas no Rio de Janeiro. Estavam fazendo militância, isso é diferente, pois é um trabalho que se coloca além das revoltas. Infelizmente, um setor político sustenta uma ilusão “espontaneísta”, onde as técnicas de mobilização e comunicação estariam hoje já socializadas. Portanto, tal atuação seria dispensável ou até nociva para a auto-organização dos trabalhadores. No entanto, uma organização que parte dos trabalhadores, também atua em separado, é a prova de uma técnica demandada para ser socializada, para construir lutas. Por isso, jornais, páginas, panfletos colocados à disposição para publicar demandas, dúvidas e anseios dos trabalhadores, acabam sendo um exercício radical de política. Mais do que cartilhas políticas prontas. E esse é o desafio. Nesse momento, a mobilização adquire contornos próximos das lutas contra a repressão, por direitos civis e humanos. Enquanto isso, afasta-se do modelo tradicional de lutas sindicais.

“Take easy, my friend”

Durante a repressão pela Polícia militar da Manifestação na Praça da Sé em São Paulo, de 1978, organizada com apoio da Oposição Sindical Metalúrgica (OSM), do Movimento Contra Carestia e do Movimento do Custo de Vida (MCV), um operário deu entrevista. Ela apareceu nas cenas finais do documentário “Braços Cruzados, Máquinas Paradas”. Ele respondeu diante da pergunta do entrevistador sobre a “Frente Democrática”, nesse momento: ”stop please looking, love. Take easy my friend“ (”Pare de olhar, por favor, amor. Pega leve meu amigo“). E o homem corta a entrevista, demonstrando medo para falar sobre isso e vai embora. Isso depois de falar sobre a assembléia do movimento com a empresa, onde o sindicato foi chamado sem o consentimento dos representantes das Comissões de Fábrica, que era uma unidade de organização por local de trabalho dos metalúrgicos [1]. E se o medo para falar sobre a frente democrática pelo “Diretas já” prevaleceu, o filme conta que depois desse conflito, em Novembro, durante o dissídio coletivo, a sede do Sindicato dos Metalúrgicos foi tomada por 35 mil operários e exigiram votar a greve geral. Joaquim dos Santos Andrade, dirigente Sindical, apoiado pelos patrões, pelo Ministério do Trabalho, conseguiu que grande parte das reivindicações não sejam atendidas. Mas, não impediram a maior greve metalúrgica dos últimos 14 anos, naquela época: 300 mil operários cruzaram os braços.

Se o “Take easy” (referência com Música de Jorge Ben: “Take Easy my brother Charles”) é a expressão ideal para evitar discursos que os exponham para a repressão, a ação clandestina conta como uma luta pela apropriação coletiva do dispositivo, que é uma negociação sindical. Tal situação é importante, tanto que membros da OSM foram agredidos à correntadas por militantes do PCB e do jornal “Hora do Povo”.[2] Pegando essa inspiração e experiência, o coletivo Invisíveis não se coloca como mediador de negociação, mas a situação de luta já o colocou em uma mesa de apresentação de propostas, como foi com a DESEG-UERJ (Departamento de Serviços Gerais). Responsável por alguns serviços de função meio, queria que o coletivo interrompesse atividades, prometendo fiscalizar e garantir a legalidade na gestão do trabalho por empresas terceirizadas. Essa chamada de reunião seria resultado da barganha de provocar constrangimento na gestão. Mas seria essa disposição como “Frente Democrática”, no sentido de que uma gestão constrangida se declare como pretendente a respeitar direitos mínimos e a legalidade dos trabalhadores terceirizados? Não é pela semelhança com lutas por direitos civis e contra repressão, que o poder de pressão seja pela classe dominante estar constrangida por violar direitos. Se dá pelo medo constante dessa explanação se tornar uma força de insubordinação no trabalho: com sucessivas “operações tartarugas” (diminuição do ritmo de trabalho), sabotagens, paralisações e até a deflagração de greves.

A citação da OSM foi para ilustrar como uma mobilização construída também de forma invisível (clandestina) desde o golpe de 1964, apresenta uma disposição de “Frente democrática” para compor a luta do “Diretas já!”. Porém, sem confiança de que os setores empresariais e burocráticos do movimento levariam a luta das comissões de fábrica adiante. No Invisíveis, a disposição de relatos constantes gera uma ilustração de intenção: participação direta de trabalhadores e olhar imediato sobre suas necessidades. Isso faz uma comoção que preocupa sindicatos e departamentos de gestão de uma autarquia fundacional (como é a UERJ). Os inimigos de classe (supervisores de empresas, gestores públicos, coordenadores) apresentavam uma clara inquietação com a impossibilidade do conflito ser mediado ou contido em dinâmicas formais de negociação. Depois da reunião com a DESEG-UERJ, ocuparam a sede da empresa “CONQUISTA” e apoiaram uma paralisação da limpeza. E se a partir das atrocidades promovidas pela empresa, gerou-se uma comoção e apoio aos terceirizados, a ponto da situação ficar assim, ela percebe que a comunicação e publicação de escândalos precisa ser interrompida. O limite é a fragilidade dessas publicações, onde ações dos gestores e empresários podem atacar essa forma de atuação ao dificultar o alcance delas. Por exemplo, se tais ilegalidades trouxeram solidariedade, a legalização e estabilidade poderiam acabar com isso. Isso foi reconhecido nas ações da instituição (UERJ), como “grande corporação” , onde o Estado atua como um elemento racional que limita a busca voraz por lucros, em nome da manutenção das exploração e por maior produtividade. Mesmo assim, isso não impediu a empresa “Conquista” de usar o galpão para forçar pedidos de demissão. [3]

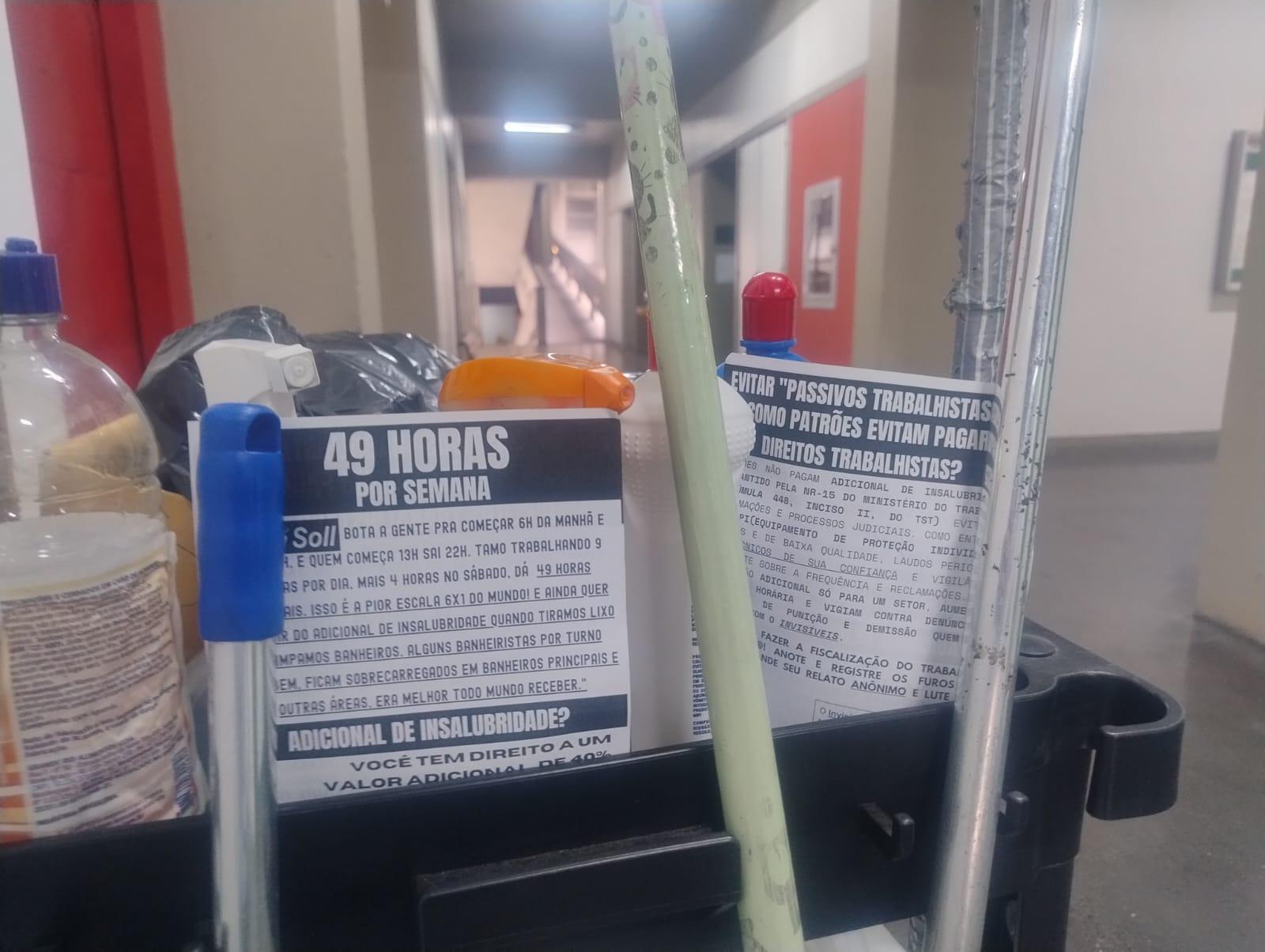

É no jornalismo e na viração que está o limite. Não tanto como “digital influencer”, mas uma página anônima de relatos proletários pode se projetar como uma propagação “espetaculosa” de tragédias. E os relatos tomarem traços “românticos”, que exaltam o terceirizado enquanto vítima. A ponto de a única força para conter a exploração ser o constrangimento. Então, a empresa passa a contar com o distanciamento e dificuldade daqueles trabalhadores se mobilizarem. É isso que está sendo feito pela empresa “SOLL”, que ficou no lugar da empresa “Conquista” na gestão da limpeza na UERJ. Ela paga salários em dia e reconhece alguns direitos: adicional de insalubridade máximo (40%) para 46 funcionários, negando para 229 deles. Isso tirou de cena os protestos e revoltas contra atrasos de salário. Criando situações já descritas no pós trauma do “Galpão” [4]. O Invisíveis assume seu papel de realizar ações por fora da mediação sindical, mas também o seu limite como agitador de conflitos. Esse passa mais pela construção de apoio a possibilidades de resistência além de explosões contra as atrocidades dos patrões. Mas, se há um limite, há um caminho. E se há um caminho, há uma saída.

Escuta: a arte de desencapar fios

Antes de eleger se a solidariedade com trabalhadores é de confiança perante uma avaliação supostamente elevada (vanguarda?) de um grupo de militantes, é preciso primeiro organizar a atividade militante para a escuta. E para isso é preciso paciência e disciplina. É preciso construir uma organização, que passa pela busca dos elementos dos trabalhadores conhecidos como “fios desencapados”, são os que têm reclamações e relatos que podem fazer faíscas e “explodir um compartimento fechado”. Esse é um ambiente tóxico de local de trabalho, cuja solidariedade pode superar desavenças através do apontamento de lutas concretas. Não se trata de busca por uma espiritualidade dos trabalhadores, como divagações pela consciência de classe, que levam a alguma revolta. Mas de uma atividade militante permanente, que se coloca presente para promover o elemento incendiário primário: a escuta. Assim, apesar do Invisíveis não se apresentar como uma organização de local de trabalho, sua força está nessa disponibilidade permanente no local.

É abandonada aqui a cartilha do “trabalhador massa”, que o marxismo “ortodoxo” elegeu como suposto elemento decisivo para paralisar cadeias produtivas. No entanto, não traz o equívoco otimista de valorizar o “trabalhador social” da “autonomia operária” como a revolta que se realiza como suposta negação da estrutura de proteção social que havia no “fordismo” [5]. A amplitude do trabalhador social é um elemento de abertura de campos de luta para além da unidade de produção, não de negação de estruturas de seguridade e direitos. Isso é fundamental para entender como foi a luta do Invisíveis pelo auxílio emergencial. Aqui foi percebido os avanços nessa reivindicação, que aponta para maiores exigências dos trabalhadores para sua proteção contra os limites colocados por capitalistas (incluindo o Estado), condicionado aos ganhos de produtividade no trabalho. Aconteceu em contraposição com alguns militantes, que viram na austeridade bolsonarista, uma possibilidade de chamados por revoltas. Não por acaso, essa crença coincidiu nos reflexos das lutas em ”call centers” e ignorando tropeços dos “breques dos apps”. A luta de mães solteiras, de desempregados e informais que trouxeram lembranças de que avançamos para além de revoltas imediatas, exigindo uma estrutura de solidariedade contra ameaças de miséria e demissões. Apostar numa revolta resultante do afunilamento da proteção social é uma regressão política pior do que a redução ao “trabalhador massa”, que é uma confusão teórica anterior às discussões sobre o “Junho de 2013”, que discutiu os limites da revolta popular contra tarifas no transporte público. Nem o “sindicalismo de resultados”, que se tornou patronal, e nem a “rede de recusa” contempla essas necessidades. Antes de revoltas é preciso estruturar solidariedade e buscas por estruturas de apoio.

É exatamente na busca pela permanência da atuação, que ela se estabelece. O Invisíveis, como foi dito, não se definiu e criou laços com trabalhadores pelo estabelecimento de roteiros fechados, muitos menos buscando focos de revolta. Foi com a escuta como método e elaboração política delas. Isso é de certa forma definido e desenvolvido em sua “carta de política e método”. Assim, pela investigação se permanece próximo e atento a escutar vozes de trabalhadores. Os relatos trazem pautas de lutas, mas também elementos para entender os conflitos. Esse último é fundamental, para que os relatos não se percam, mesmo que imprevistos possam ser trazidos. Assim, os materiais e diálogos podem trazer soluções organizativas e medidas para fortalecer a coletividade. A partir da questão “como manter a luta para além do constrangimento das empresas e gestores com suas atrocidades?”, chega a uma importante perspectiva: as comissões de fábrica da OSM, que se torna “comissão de base” entre trabalhadores do setor de serviços. Isso parte do “nó invisível”, mas também da discussão sobre como lidar com os sindicatos pelegos ou satélites da Ditadura, em 1978, ou com o atual capitalismo sindical, num contexto de desfiliação em massa do período pós reforma trabalhista de 2017. Ao mesmo tempo que cabe lutar por fora dessas instituições, cabe reivindicar e exigir a presença sindical no sentido de defender mesas de negociação e paralisações. Mas além disso, aí cabe a escuta e investigação para unir necessidades dos terceirizados com as contradições a partir das análises dos contratos e processos das empresas com o cliente: a autarquia, a fundação, que são as entidades públicas.

“Zapatismo operário”?

Muitas vezes, pessoas externas ou até dentro do coletivo já pensaram em propor coisas aos terceirizados em termos de propostas de lutas mais radicalizadas. Como se fosse uma questão de conhecimento, esses trabalhadores não a realizaram. Mas a substância política é exatamente a repressão. A fragmentação dos trabalhadores não aconteceu por distração ou opção dessas pessoas. Foi pelo mesmo mecanismo da expropriação ou da “assim chamada acumulação primitiva” (volume 1 do Capital, Karl Marx), da primeira fase da Revolução industrial, que hoje são empurrados a trabalhar na terceirização. A falta de meios de subsistência não se dá por meios pacíficos, mas pela brutal violência de classe. A terceirização é inseparável da precarização e da austeridade do Estado “Neoliberal”, que é o processo de acumulação capitalista. O além disso é que essa fragilidade é acelerada pelo controle dos gestores públicos e privados.

Pegando como exemplo o que ocorreu entre terceirizados da limpeza da UERJ, com a empresa SOLL, é onde a sofisticação da repressão e controle social se mostram. Se a apresentação de projetos de gestão como compartimentação das funções meios, para a redução de gastos, ou de lucros rápidos de empresas, é importante para o seu funcionamento normal, elas também buscam manter o silêncio dos trabalhadores de diversas formas. Superar os atrasos de salários e negação de direitos é também a melhor forma de silenciar denúncias. Isso levou a uma redução dos conflitos, tratada como vitória por alguns funcionários. No entanto, a disposição capitalista não saiu de cena: a busca por intensificação do trabalho levou ao aumento da carga horária e por redução de custos levou a negação de adicional de insalubridade para a maioria. Se essas pautas foram apontadas pelo Invisíveis, mesmo sem lutas acontecendo, elas serviram para se manter como referência de plataforma que se movimenta para apoiar esses trabalhadores. Quando ocorreu os cada vez mais recorrentes assédios, os materiais do coletivo serviram como um aviso permanente de sua disposição de luta. Assim, foi o conjunto das ações da empresa, nessa relação capitalista, que gerou a manutenção dessa mobilização, mediada pela organização militante.

Qual o modelo ideal? Se pegamos a referência da OSM ou da autonomia operária, percebemos que há um fosso: a terceirização passou pelo silenciamento de mobilizações onde demandam a representação e identificação dos trabalhadores. E se o Invisíveis é uma resposta a isso, como já se apresentou como alternativa às lutas sindicais, qual seria o modelo, se também reconhece o limite de mobilizações baseadas no constrangimento dos patrões? Essas últimas trazem o tom de movimentos contra a violência policial e contra a repressão, mas apresentando a autonomia da insubordinação no trabalho como potencial constante. E percebendo na linktree do coletivo, os contratos e processos de empresas na UERJ, vemos que ocorre um momento de reajustes salariais, a partir de reajustes de gastos. Isso seria uma forma de amenizar os conflitos, mas já fazem mobilizações apontando que manter a exigência de direitos e remunerações, pode ser potencializada quando gestores buscam lucros, assim pode-se atropelar a domesticação dos trabalhadores. Assim como atingir uma “epidemia de não pagamento de FGTS e INSS” ocorrendo em diversas categorias (jardinagem, limpeza do Hospital Pedro Ernesto, motoristas intercampi, vigilantes). Rompendo o costume de mobilizações defensivas, para almejar lutas ofensivas. Ou seja, serve como apontador de novos problemas, além de simplesmente reagir às atrocidades.

A estrutura militante atua de forma permanente, mesmo que não se apresentem lutas. Mantendo um acompanhamento e escuta, estudando a relação de trabalho. Pode ser acusada de não ser uma forma “horizontal” ou “autônoma” almejada por alguns setores da política ideológica. Mas é exatamente na transicionalidade da atual classe trabalhadora, que sabemos que não há categoria permanente. E que estudantes atuando no Invisíveis, estão nessa condição temporária (que não exclusiva: estudantes trabalhadores), para atuar em seu emprego. Criando uma poderosa forma de articulação. Uma forma de aprimorar essa aproximação pode ser a melhor forma de preparar conflitos presentes e futuros. Pensando num formato, há algumas semelhanças com o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), em como obedece as assembléias e autonomia das comunidades indígenas zapatistas, mas atua como organização separada e à serviço delas. Composta por essas comunidades também. Mas também pela discussão que existe sobre a luta midiática, para fazer recuar as brutalidades da repressão, com o anonimato, rostos cobertos e como a maior pressão realizada pelo movimento é o controle coletivo dos meios de produção. É dessa mesma forma difusa e disciplinada que tal luta demanda, que promove uma reviravolta sobre a pressão entre mídia e paralisação do trabalho. Uma difusão entre luta de imagens e “luta de armas concretas”. É algo que o Invisíveis, sem querer e sem coincidência, faz possuir semelhanças que podem trazer boas inspirações. Não é uma luta por demarcação de terra, ou com grupos armados, mas é por controle coletivo. Mas dada a realidade de repressão permanente e violenta, aliada a construção de organização de base no local de trabalho, com uma organização que se estabelece como interlocução direta. Buscando uma horizontalidade, ao mesmo tempo que se mantém como espaço que estimula organização e luta. Seria esse um “zapatismo operário”, ou “urbano”, próprio ao operariado dos serviços?

Os desafios são grandes, mas se a incorporação das lutas parecem um apocalipse sem fim, que estabelece a barbárie da precarização como manobra empresarial diante da queda da taxa de lucro… é na permanência do conflito social e da necessidade por recuperação de produtividade dos capitalistas, que não é permitido falar em derrota. E isso estabelece na própria necessidade de sobrevivência, abrindo todo dia um novo capítulo na luta de classes. Os terceirizados da limpeza da UERJ passaram por uma empresa como a “Conquista”, reduzindo salários e adiando pagamentos, para chegar a “SOLL” pagando em dia e colocando assédios, aumentando carga horária e intensificando o trabalho como norma. Apontar a tragédia não pode ser um paralisador, é para olhar o futuro como ele é. Da mesma forma com esse processo local, a nível nacional a campanha do VAT (“Vida Além do Trabalho”) contra a jornada 6×1 virou um plebiscito popular, que não possui impacto direto na votação do projeto de emenda constitucional n°8/2025. Ressuscitando ares das campanhas do “campo democrático popular”, já desgastado, porém servindo para contenção da extrema direita. Se a solução seria uma “greve geral”, que é algo distante do desafio de pensar organizações em local de trabalho, além da projeção de revoltas pontuais, já fizeram também um abaixo assinado para isso. Garantindo a demonstração de toda a banalização possível que a esquerda estabelece nesse assunto. Assim, quando falam em decadência de uma luta, não é responsabilidade desse setor (trabalhadores em precarização), é das relações capitalistas e da esquerda, com suas instituições e intelectuais. São parte de uma sociedade, que estamos participando e construindo resistência, aceitando todas as dificuldades. Por isso, alguns apontamentos, quando tendem a tirar a visão da realidade, para se entorpecer com alegorias teóricas, são tratados como mero barulho. Pois o ruído dos equipamentos, do falatório dos serviços, do esporro de chefes, dos áudios com fone de ouvido, da marcenaria do porão, são sempre mais altos.

Notas

[1] “1978: Em junho e julho os metalúrgicos de São Paulo cruzam os braços, reivindicando 20% de aumento e melhoria das condições de trabalho. (…) A Oposição Metalúrgica de São Paulo destaca-se na organização do movimento grevista. (…) Em Novembro, 250 mil metalúrgicos voltam a paralisar o trabalho, reivindicando 70% de aumento e o reconhecimento das Comissões de Fábrica. Após dois dias de greve, a diretoria do sindicato impõe a aceitação do acordo. Logo após o término do movimento são demitidos 1200 trabalhadores, em sua maioria pertencentes às Comissões de Fábricas formadas no meio do ano, sem que o Sindicato mobilizasse a categoria para enfrentar as demissões” página 15, “Cadernos do Trabalhador n°4”, “Oposição Sindical, 1982”, “Nas Raízes da Democracia Operária (História da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo)”, de Grupo de Educação Popular do Instituto de Planejamento Regional e Urbano da PUC – São Paulo.

[2] “Após a greve de 1979, os pelegos do sindicato e seus aliados políticos do Partido Comunista e ‘Hora do Povo’ estavam dispostos a intimidar o conjunto da Oposição. No final do ano, na saída de uma assembléia de prestação de contas do sindicato, fomos agredidos à correntadas por partidários do jornal ‘Hora do Povo’.”, pag.63, Cadernos do Trabalhador nº 4, Nas Raízes da Democracia Operária (A História da Oposição Sindical Metalúrgica).

[3] “A UERJ e o governo do Estado podem aqui representar a “grande corporação”, que agiram e agem como os reguladores da gestão de um trabalho, que é precário e explorado com rigidez para o lucro particular. Mantendo uma gerência racional, que preza pela harmonia dos negócios, priorizando o controle e disciplina da exploração em acordo com os proprietários. Passa pela apropriação privada de recursos públicos. Porém as unidades de produção, geridas normalmente por empresas, devem ser eficientes, respeitando um limite de garantias de contrato trabalhista, enquanto garantem a racionalidade de gastos estatais. Ou seja, na medida em que o poder público é cúmplice das atrocidades da Conquista, a sua ansiedade em lucrar e retirar valores dos trabalhadores até na rescisão de contrato, reflete seu comportamento de atrasar salários, sonegar reajustes, benefícios etc. Isso poderia estar normalizado e silenciado (invisível), mas é na mobilização entre funcionários denunciando e publicando com o Invisíveis que isso tende a se precipitar em protestos e greves. Constrangendo a empresa e também a administração pública. Portanto, é possível dizer que as atrocidades da Conquista estavam politizando a massa de trabalhadores e dando margem de atuação para o Invisíveis. Então, o Estado agir como grande corporação seria a intervenção dos gestores: regular a agressividade e burlas de direitos promovidas por uma empresa. E, assim, despolitizar a mobilização através de uma exploração baseada na intensificação da carga horária, mais do que na redução do salário e na degradação do trabalhador.”

[4] “A “Soll” entrou na exploração e gerenciamento dos terceirizados da limpeza como o “reino da banalidade” exigida pelo comportamento de “grande corporação” da UERJ. O que isso significa? É que para despolitizar a relação de trabalho, diferente do que a Conquista fazia, a nova empresa chegou dando salários e benefícios em dia, mas intensificou o trabalho. Como? Limitando o tempo de café da manhã, acabando com as escalas alternadas (dia sim e dia não nos sábados), ampliando mais 1 hora na saída, ou até detalhes percebidos por terceirizados: distribuição de capas de chuva e chapéus para proteção solar, para que trabalhem em local aberto. Ou a proibição de sair com uniforme, para evitar atrasos no retorno de intervalos. Ou até a bota que machuca o pé, onde a “Soll” burocratiza a troca exigindo laudo médico. Todas essas medidas não afetam ou burlam um direito trabalhista específico, mas garantem a intensificação do trabalho e a “banalização” das reclamações dos trabalhadores. Recebemos muitos relatos de que a resposta de encarregados (chefes) e supervisores da empresa diante da reclamação de terceirizados foi: “A gente cobra, mas paga direitinho” ou “não gosta de trabalhar aqui, é só pedir demissão”.”

[5] “Segundo tais conceitos, o “operário social” sucede o “trabalhador-massa”. Como tal, o operário social não está mais acantonado nas usinas, mas presente em toda a sociedade. Trata-se de jovens, estudantes proletarizados, desempregados, excluídos do reino do trabalho e, ao mesmo tempo, indiferentes ao trabalho e à luta sindical. São definidos como rejeitadores dos valores da civilização industrial, da cultura do trabalho e do progresso pela indústria. O trabalhador social deseja satisfazer suas necessidades imediatamente e não crê mais no esforço que lhe asseguraria mais tarde, assim como não crê mais no militantismo do “amanhã que canta”. Ele é um agente central das lutas do amanhã, pois é explorado mais do que qualquer outro.” do texto OS AUTÔNOMOS NA FRANÇA PÓS MAIO DE 68 – Jean-Baptiste Casanova.

Massa o texto, Zé. É interessante ver o desenvolvimento do Invisíveis de forma mais elaborada em uma reflexão sobre esse novo momento do coletivo pra além das postagens nas redes que mostram uma constância e uma quantidade de relatos absurda, o que certamente é o reflexo da maturação do coletivo em sua empreitada. Nesse sentido, o novo texto me parece uma atualização do “Para que serve o Invisíveis”, fugindo da abstração e apresentando questões concretas que se colocam na luta dos terceirizados das universidades no RJ. Tendo participado do Invisíveis, e militado com membros do coletivo em cidades distintas, gostaria de contribuir com o debate a partir de algumas reflexões minhas (e portanto, não são reflexões em nome de nenhum coletivo) sobre várias questões que tu apresentou aqui.

Quando o “Para que serve o Invisíveis” saiu, eu senti que faltava uma reflexão coletiva mais aprofundada do coletivo sobre sua própria história – que na época contava com um coletivo em Goiânia e outro no Rio de Janeiro – mas parece que na época não havia interesse coletivo em entrar nesse debate. Mais, sentia que o formato encontrado pelos camaradas do Rio de Janeiro não era o mesmo formato encontrado pelos camaradas de Goiânia, reflexo de suas composições. O Invisíveis no Rio havia começado pela iniciativa de estudantes na UERJ interessados em apoiar os terceirizados na universidade, enquanto que em Goiânia o coletivo se formou por um grupo de técnicos administrativos de uma universidade que se organizaram para apoiar os trabalhadores terceirizados da mesma. O objetivo aí tá alinhado, mas parece haver uma diferença significativa de forma. Daí que o “nó invisível” de fato não se estabeleceu no Rio, porque de acordo com o link que você mesmo mandou “Um Nó Invisível é um grupo pequeno de trabalhadores e trabalhadoras na empresa ou no local de trabalho que garante o acesso dos trabalhadores daquele lugar às informações dos outros trabalhadores e informa o restante dos trabalhadores sobre o que tá rolando no local..”, parece muito mais ligado a uma estratégia auto-organização por local de trabalho. Em Goiânia, à partir desse núcleo de técnicos, trabalhadores-militantes de outras empresas começaram a se articular junto ao coletivo, e aí sim começou o estabelecimento de vários nós (universidade, instituto federal, escola, …). Mas isso não quer dizer que a forma encontrada pelos camaradas do Rio fosse pior ou melhor do que ao dos camaradas de Goiânia. É interessante notar que, talvez pela forma mais “solta”, menos “presa” nos locais de trabalho onde os militantes estavam, o Invisíveis Rio teve facilidade de se aproximar do movimento dos entregadores, abrindo outros caminhos de exploração e intervenção, coisa que parece que não rolou no Invisíveis Goiânia (até onde tô sabendo).

Nesse sentido, quando alguns camaradas lançaram o “Carta aos Invisíveis”, senti falta de uma resposta coletiva que colocasse na ordem do dia práticas reais do coletivo que conflitavam com a falsa dicotomia que se criou, e que o texto de certa forma reforçava entre os grupos militantes – e aí a treta se estendeu e acabou abrindo um vácuo entre esses dois campos de camaradas -, entre solidariedade e conflito. Para citar um exemplo concreto: quando uma trabalhadora militante do Invisíveis se organizou com sua colega de trabalho (nó invisível) para juntas fortalecerem a luta de estudantes que tinham uma série de demandas para a diretora, esse processo foi inteiramente conflituoso e lido como revolta pela diretoria. A paralisação estudantil que decorreu desse processo trouxo consigo uma perseguição sem tamanho em alunos – muitos dos quais foram perseguidos e expulsos – e nas professoras – que foram mandadas para a delegacia e demitidas. Mas não para por aí porque esse processo não só trouxe a união de alunos e professores, mas também de pais de alunos, o que fez com que a mãe de uma aluna até se aproximasse do Invisíveis através do contato com o nó, e mais tarde essa mesma mãe aproximou o coletivo dos problemas em seu próprio local de trabalho: um call center – e aí o coletivo acabou desenvolvendo militância em call centers. Também veio do coletivo articulação para ajudar os demitidos a acharem outro trampo.

Não seria nada disso algo próximo da rede de recusa que os camaradas que escreveram o “Carta aos Invisíveis” citaram? Não encontramos aí tanto revolta quanto solidariedade se misturando e se fortalecendo? Não estaria o próprio coletivo experimentando essas formas de “recusa”, “solidariedade na recusa” ou “conflito + solidariedade”, talvez sem refletir muito sobre elas? Nesse sentido, eu não vejo a questão como você colocou no texto atual de “luta” = “revolta”, quando cita a correção feita por um membro do coletivo quando alguém falou que o invisíveis estava envolvido em “lutas”, porque pra mim essas relações de novo tipo são lutas, e a solidariedade tem um lugar essencial aí.

Na forma como eu vejo, esse novo texto vem em um momento de consolidação desse trabalho do “invisíveis 2.0” (falo assim pra situar em relação ao que foi a etapa anterior dos dois coletivos, tanto no RJ quanto em GO), e como eu disse anteriormente, parece uma atualização do “Para que serve o Invisíveis” só que agora trazendo mais explicitamente os termos do movimento real, da consolidação do trabalho militante do coletivo e, porque não, da elaboração de uma nova forma. Digo nova forma porque, novamente, eu acho que no RJ o Invisíveis se desenvolveu de um jeito muito distinto de como se colocou em Goiânia com o que foi chamado da rede do invisíveis e do estabelecimento dos “Nós invisíveis”. O próprio fato de atualmente o Invisíveis não incentivar a formação dos nós nas postagens parece explicitar isso. Ao mesmo tempo, essa nova forma também colocou o Invisíveis como uma referência na militância com os trabalhadores terceirizados – e não é dificil encontrar estudantes militantes de outras organizações e de distintos estados imprimindo materiais bem próximos do Invisíveis e tentando agitar em suas universidades, muitas vezes explicitamente e falando que foram incentivados pelo Invisíveis mesmo. Eu mesmo fiz parte de uma iniciativa onde estava estudando para apoio dos terceirizados, que óbviamente não chegou nada próximo da explosão de lutas que acompanhamos nas redes dos Invisíveis, com direito a formas auto-organizadas dos terceirizados pra enfrentar os abusos dos patrões, coisa que o contexto do Rio de Janeiro parece impulsionar mas que não explica sozinho – o Invisíveis certamente tem parte nisso (li um texto em que o Gigi Roggero apresenta isso bem quando cita sobre os eventos de revolta na Piazza Statuto e o caso de que quando perguntaram para Alquati se eles, os militantes, esperavam aquela revolta de trabalhadores, ele respondeu dizendo “nós não esperávamos mas nós organizamos”, não num sentido de que dirigiram (o que se expressa no ser pego de surpresa quando ocorreu) mas no de estar orgânico e construir junto esse processo ( https://ephemerajournal.org/contribution/notes-framing-and-re-inventing-co-research ).

O texto me fez refletir bastante, mas também deixou umas coisas no ar, porque por mais que os “nós” não se apresentem na prática, você pega ele pra reflexão. No ano passado, rolou uma prosa com um camarada do Invisíveis que estava visitando aqui a cidade e, na sua explicação, ele deixou claro que no desenvolvimento atual os militantes não militavam onde trabalhavam. Isso foi muito interessante porque reforçou pra mim essa distância de forma entre o “invisíveis do nó” e o “Invisíveis 2.0”. E não acho que o camarada tenha dito isso de forma definitiva, como se fosse uma linha tirada, mas uma reflexão do momento, um mapeamento da ação real. Isso foi ano passado também, não sei como isso se coloca hoje.

Enfim, fiquei pensando várias questões aqui e queria compartilhar um pouco essas coisas que ficaram martelando a cabeça. Valeu demais o compartilhamento!

Já vou responder mais teu comentário, Oitavo. Mas o texto meio que reconhece um limite do Invisíveis, que não teve muitas rupturas na sua forma desde o seu surgimento. A busca por formação dos e construção a partir dos nos invisíveis é exatamente pela complexidade dele que o coletivo é acionado e buscado por terceirizados. Por exemplo, maioria dos espaços de atuação tem grupos de whatsapp próprios, pessoas mais articuladas, tentando promover alguma luta ou paralisação. Mas é exatamente a repressão e ameaças de demissão que deixam tudo mais difícil. Reestruturação produtiva no local, tipo a empresa SOLL na UERJ, colocando assédios e controle da carga horária acima de calotes em salários. Isso deixa os “nos invisíveis” sendo formados e sendo constantemente reprimidos e sabotados. O Invisiveis se colocando como uma “plataforma”, mais do que um grupo de militantes, acaba sendo um motivo de existência. Então a derrota e dificuldade dos “nós invisíveis” é exatamente o fundamento do Invisíveis. Por isso esse texto aqui meio que coloca a necessidade de uma disciplina coletiva em vez de esperar ou só andar quando o fomento dos nós. Então, não tem um deslocamento da perspectiva da formação de nós, pelo contrário. É o aprofundamento disso. Tanto que é por essa aproximação com o local que o coletivo percebeu a necessidade de se afirmar como um apoio.

questões de (des)ordem:

centralismo ou autonomia?

centralismo:

democrático ou orgânico?

autonomia:

operária ou proletária?

Agora li todo teu comentário, oitavo. Bem legal esse texto. Seria melhor se meu inglês não fosse ruim. Mas posso ler do jeito ruim. Sobre esse militante que disse que o Invisíveis ninguém atua no local de trabalho. Isso é meia verdade. E antes de responder eu pergunto, quando o Invisiveis atuou somente com militantes no local de trabalho? É exatamente pelo apoio mútuo entre categorias que isso se deu. Como eu disse no texto, estudantes são trabalhadores, seja trabalhando na maior parte do expediente. Ou como trabalhador em qualificação. No caso, eu vi raros casos de militantes mais ativos atuarem como invisiveis em suas categorias. Pelo contrário, a justificativa pra isso não acontecer, sempre foi a fragilidade. Inclusive muitos tem medo de se colocar como membros do Invisíveis. Isso eu estou falando de servidores e estudantes. Não julgo de modo nenhum essas pessoas, pois a condição invisíveis parece ser um espectro que ronda. É o fundamento do coletivo inclusive. Agora, por motivos óbvios, não posso expor detalhes de militantes Terceirizados e funcionários da empresas que o Invisíveis confronta. Isso eu só pude presenciar momento atual do coletivo. Então, eu novamente pergunto: onde se abandonou a perspectiva do nó invisível? Talvez a cartinha fechada dele de como alguns militantes pensavam (desejavam) que seria. Mas, como é a proposta desse texto, algo mais próximo de uma auto organização dos trabalhadores com o coletivo atua, é quando ele se afirmou como um agente fomentador de estruturas de organização. Acho que isso gerou um ruído com o que eu chamaria “autonomismo ortodoxo”. Ou até com os intelectuais de um campo, que não viram mais seu ritmo levado ele conta. Prevaleceu a aceleração dos relatos e conflitos no local de trabalho. E assim, que eu vi terceirizados literalmente darem a linha no Invisiveis. Não necessariamente formando ou seguindo os passos do nó invisível mas pareceu que o Coletivo estava bem alinhado com essa perspectiva o tempo todo. E óbvio, esses terceirizados foram perseguidos, ameaçados, transferidos, descontados (transferência com insalubridade menor, por exemplo). Não dá pra entrar em detalhes, mas essa foi a maior experiência de “democracia operária” que eu vi no coletivo. Então, realmente o maior aprofundamento do nó invisível foi talvez o distanciamento do início dele. Mas o que seria seguir 100% o no Invisível? Do jeito que você fala fica meio confuso. Seria o coletivo ser uma federação de lutas em locais de trabalho? Acho que esse ponto tá meio superado. Depois de eu falar tanto no texto sobre uma ilusão “espontaneista” em que os meios de comunicação, organização e tecnologias divulgação estejam todos já socializados e coletivizados. Aí parece que a gente tá constantemente voltando ao início: a condição de invisibilidade.