Muitos dentre os libertos “retornados” envolveram-se com o tráfico negreiro como forma de sobrevivência e sua estadia forçada nas Américas impôs-lhes o aprendizado de outros ofícios com os quais se sobrepuseram às populações africanas. Graças aos libertos retornados, formava-se na costa ocidental da África uma elite profissional e política. Por Manolo e João Bernardo

A onda de levantes de negros escravizados do final do século XVIII e início do século XIX resultou num clima generalizado de histeria antinegro nas colônias, do qual nem as metrópoles escapariam. À luta dos negros pela sua liberdade, seus escravizadores respondiam com ondas de repressão que envolviam o controle rigoroso sobre a circulação e o exercício profissional dos libertos, os espancamentos, os assassinatos. Mas a principal inovação neste período foi o envio de negros “indesejáveis” de volta à África, para que não perturbassem a ordem escravista. Aquilo que servira inicialmente para o alívio da consciência de “filantropos” – e para a estabilização do sistema escravista, já bastante sacudido por lutas de todos os tipos – inaugurou conflitos sociais de outro tipo.

A onda de levantes de negros escravizados do final do século XVIII e início do século XIX resultou num clima generalizado de histeria antinegro nas colônias, do qual nem as metrópoles escapariam. À luta dos negros pela sua liberdade, seus escravizadores respondiam com ondas de repressão que envolviam o controle rigoroso sobre a circulação e o exercício profissional dos libertos, os espancamentos, os assassinatos. Mas a principal inovação neste período foi o envio de negros “indesejáveis” de volta à África, para que não perturbassem a ordem escravista. Aquilo que servira inicialmente para o alívio da consciência de “filantropos” – e para a estabilização do sistema escravista, já bastante sacudido por lutas de todos os tipos – inaugurou conflitos sociais de outro tipo.

As guerras de independência na América e as guerras napoleônicas na Europa impunham outro cenário para a continuidade da exploração predatória dos recursos naturais e humanos necessária para a continuidade do capitalismo. A África, até então bordeada por navegadores e entrepostos, aparecia como um dos cenários mais prováveis, junto com a Ásia. O fim do tráfico negreiro, impulsionado principalmente pela Inglaterra a partir de 1807, teve outras razões além do humanitarismo: abrir uma porta de entrada para as riquezas da África através do combate aos chefes africanos mais poderosos e suas famílias, com quem antes negociavam[1]. No território da atual Nigéria, os britânicos intervieram ativamente nas disputas locais – revolta de Egba e Daomé (c. 1818), a jihad Fulani (1835), etc. No norte da África, os franceses impunham seu domínio sobre o território hoje conhecido como a Argélia (1830). O colonialismo europeu mudou de rosto: ao invés de seguir baseando-se no estabelecimento de entrepostos para negociação com autoridades autóctones como fizera no longo período mercantilista, a presença cada vez maior de europeus na diplomacia entre povos africanos e nos territórios que antes respeitavam tornou-se a regra. Era o passo inicial do processo que resultaria, no final do século XIX, nas disputas pelo controle do território africano por potências europeias, que tentariam chegar a acordos na Conferência de Berlim (1884-1885).

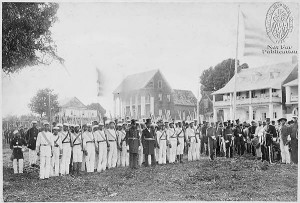

Serra Leoa: cabeça-de-ponte do domínio britânico na África

A escravidão fora judicialmente decretada ilegal em 1772 na Inglaterra, embora seguisse vigente nas colônias; daí levas de negros das colônias fugirem de seu cativeiro na tentativa de alcançar Londres e livrar-se da escravidão. O rei Jorge III da Inglaterra, por isso, era tido por eles como uma espécie de redentor. Na luta para manter as treze colônias da América do Norte rebeldes, John Murray, 4º Duque de Dunmore e governador britânico da Virgínia, aproveitou-se deste estado de espírito para lançar em novembro de 1775 uma proclamação na qual garantia liberdade para todos os negros que fugissem de seus senhores patriotas e viessem lutar com ele contra os colonos rebeldes – que já viviam em estado de alerta contra os levantes como os de Nova Iorque (1712 e 1741), de Cuba (1731) e do rio Stono (1739), e talvez temessem mais as rebeliões negras que o jugo inglês. Ao final da Revolução Americana, dezenas de milhares de negros haviam buscado integrar-se ao Regimento Etíope criado pelo Duque de Dunmore (embora poucos houvessem conseguido fazê-lo realmente)[2], cumprindo a dupla função de encorpar as tropas legalistas e sabotar a economia dos rebeldes ao reduzir seu estoque de força de trabalho disponível[3].

Terminada a guerra, ficou a dúvida entre os britânicos: que fazer com estes negros a quem se havia prometido a liberdade? Eles migravam aos milhares para Londres, e a promessa de liberdade estabelecida pela Proclamação do Duque de Dunmore seguia vigendo. Os “pobres negros” – marinheiros, ex-escravos, fugitivos, etc., que dominavam a paisagem do East End, de Marleybone e dos Seven Dials, em Londres – tornavam-se um problema social sério. Outros 3 mil legalistas negros, a maior parte ex-combatentes do Regimento Etíope, haviam-se estabelecido na colônia da Nova Escócia (atual província do Canadá). Em 1786, a partir da iniciativa de um padeiro, formou-se o Comitee for the Relief of the Black Poor, que, além das ações caritativas típicas da sociedades organizada sob o regime das poor laws britânicas, bolou o plano perfeito para resolver os dois problemas: mandar os pobres negros de volta para a África. Com um mínimo de arrecadação de fundos, três navios foram alugados em 1787 para levar os primeiros 280 negros de volta à África[4].

A colônia criada para que os britânicos resolvessem o problema da migração negra receberia o nome de Província da Liberdade, e sua cidade principal Granville (em homenagem ao abolicionista inglês Granville Sharp, responsável pelos planos de viagem até a África). Estaria tudo bem, se não fosse um outro imprevisto, na verdade bastante previsível: já havia gente por lá. Os tamnes não cederiam suas terras facilmente. Um acordo foi feito com o rei dos tamnes, mas logo após sua morte tudo mudou: o novo chefe ameaçou destruir a Granville como vingança pela destruição de sua aldeia. Não demorou muito e Granville foi atacada pelos tamnes, que levaram alguns dos pobres negros como escravos. (Que destino para fugitivos do cativeiro britânico!) Os 64 colonos negros restantes seguraram-se como puderam até à chegada de reforços em 1791 com Alexander Falconbridge, já em nome da Sierra Leone Company, que resultou na fundação de Freetown (hoje capital de Serra Leoa)[5]. Nesta segunda leva de migrantes negros que chegou com Alexander Falconbridge, os diretores da Sierra Leone Company consideraram ser melhor trazer negros da Nova Escócia, o que terminou em pouco tempo se tornando a rota migratória imposta a estes negros. Disputas sobre o governo da colônia opuseram os colonos negros e a Sierra Leone Company, e a coroa britânica optou por tomar a colônia para si[6] – e logo a colônia de Freetown seria transformada em destino de negros rebeldes, como os maroons jamaicanos para lá enviados em 1800[7]. Estes colonos se transformaram em ativos comerciantes, e foram alguns dentre os responsáveis por fazer da Serra Leoa um entreposto comercial para os britânicos no processo de transição entre a colonização mercantilista e a colonização direta da África durante o século XIX. Como sinal de sua importância e hegemonia sobre os outros povos locais, ainda hoje, embora os krios representem apenas 5,4% da população de Serra Leoa, sua língua materna, o krio (mistura de inglês e diversos idiomas africanos), é falada por 97% da população do país.

Libéria: de escravos a escravizadores

Nos EUA, a ideia de expulsar os negros, fixando-os em África, era já antiga e fora proposta por alguns ilustres fundadores da independência (Jefferson por exemplo)[8]. Desde então não faltaram reformadores religiosos e figuras políticas a defender a colonização da costa ocidental africana por negros livres procedentes dos Estados Unidos, e em 1819 o governo federal encarou, embora com pouco afinco, a possibilidade de adotar medidas neste sentido, encetando-se o processo de que resultaria a fundação da Libéria[9]. A experiência britânica em Serra Leoa estimulou a proliferação desta ideia, que se transformaria.

Com uma argúcia que nunca deixa de surpreender, Alexis de Tocqueville identificou na primeira metade da década de 1830 muitos dos êxitos e dos problemas da sociedade norte-americana, contando entre as dificuldades a presença dos negros. Nos estados do norte a situação contraditória da população negra − que por um lado era livre, mas por outro lado não exercia na prática os direitos de que dispunha em teoria − não tinha consequências ameaçadoras, porque era em número relativamente reduzido[10]. Mas era abundante nos estados do sul, e aí os brancos, para conservarem a supremacia, teriam de manter a escravidão, apesar de para muitos deles serem já notórios os inconvenientes econômicos deste sistema[11]. Tocqueville não considerava que houvesse possibilidade de resolver pacificamente a questão[12] e adiantou que, no caso de a federação se desfazer, rompendo-se portanto a unidade existente entre os brancos, os negros do sul ficariam em condições de obter a vitória[13]. Esta antecipação da Guerra da Secessão não se conta entre as menos surpreendentes devidas a Tocqueville, mas é outra faceta da sua análise que nos interessa aqui salientar. Para evitar os inconvenientes da luta entre pessoas de cor diferente, ele relatou aos seus leitores o projeto nascido de um grupo de cidadãos que em 1820 fundara a Libéria, mas ele não acreditava que o transporte em massa dos negros para África resolvesse o problema. “Em doze anos, a Sociedade de Colonização dos negros transportou para África dois mil e quinhentos negros. No mesmo período, nasciam nos Estados Unidos cerca de setecentos mil negros”. Mesmo que a Libéria estivesse em condições de receber um fluxo imigratório maior e que o governo federal norte-americano empregasse as suas reservas e os seus navios para proceder ao transporte, argumentou Tocqueville, ainda assim não se suprimiria aquele excedente demográfico[14]. Como o fato de ter sido demonstrada a inviabilidade desta solução não impediu que ela continuasse a ser proposta por gerações sucessivas de políticos, vemos que se tratava aqui de necessidades históricas e não de opções racionais.

O que melhor caracteriza socialmente este projeto é a simpatia com que contou por parte de elementos dos estados escravistas do sul e a oposição com que deparou por parte da esmagadora maioria dos negros, que reivindicaram o direito de viver no seu país em situação de igualdade com o resto da população e denunciaram na colonização africana uma estratégia destinada a transferir além-mar os críticos mais enérgicos do escravismo[15]. Mas a escassez de realizações práticas e a antipatia generalizada dos negros não dissuadiu os promotores de um movimento migratório concebido para evitar que a população branca enfrentasse os problemas de uma sociedade etnicamente variada, e tanto antes como durante e depois da Guerra da Secessão Lincoln defendeu o envio dos escravos libertos não só para a África mas também para a América Central e do Sul ou para as Antilhas[16]. Foi sem dúvida uma data histórica, aquela em que pela primeira vez um presidente dos Estados Unidos recebeu uma delegação de negros, quando se estava em pleno conflito armado entre os estados do norte e os do sul, e para lhes dizer o quê?

Vós e eu pertencemos a raças diferentes. […] Com frequência a vossa raça sofre intensamente por habitar entre nós, tal como nós sofremos com a vossa presença. […] Se vós não estivésseis entre nós não haveria guerra, embora muitos dos que nela participam, de um e outro lado, não se preocupem grandemente convosco. […] Portanto, é melhor que nos separemos. […] O nosso povo – e devo dizê-lo, por duro que o seja – não aceita de bom grado que vós, homens livres de cor, permaneçais connosco[17].

Se eram estas as palavras de Lincoln, presidente e comandante-chefe dos estados não escravistas, podemos imaginar o que pensavam os proprietários das grandes plantações do sul. Mas mesmo naquelas circunstâncias a população negra continuou a encarar com relutância a hipótese de embarcar para o “estrangeiro”, e aliás os outros países não se mostraram interessados em aceitar nas suas metrópoles ou nas suas colônias um tal afluxo de colonizadores[18]. Mais tarde, alguns anos depois de terminada a guerra civil, o presidente Ulysses Grant congeminou o plano de anexar a ilha de São Domingos e de povoá-la com os antigos escravos, igualmente sem êxito[19]. Já nos finais do século XIX era Cuba que um senador sulista propunha conquistar para fixar aí a população etnicamente indesejável, enquanto outro dos seus colegas sugeria o estabelecimento de um protetorado sobre o Haiti e um terceiro recomendava a colonização das costas de África[20]. E na passagem da primeira para a segunda década do século XX o presidente Taft declarou a uma delegação de estudantes negros que a emigração era a melhor solução para o problema racial[21]. A partir do segundo quartel do século XIX e até ao final desse século, vários milhares de antigos escravos haviam abandonado a América do Norte para se instalar numa região da costa ocidental africana, onde implantaram um Estado próprio, a Libéria, independente desde 1847.

Ora, estes escravos emancipados tinham-se convertido numa classe dominante tão feroz que condenou ao trabalho forçado a população autóctone, a quem foi inclusivamente negado o direito de representação política. Elisée Réclus diria da Libéria no final do século XIX:

A população branca contava, em 1884, não mais que quarenta pessoas, todos homens, à exceção da esposa de um missionário. As pessoas de cor diziam-se brancas, e como tal aspiravam ao governo da república. Aqui as lutas partidárias dão-se em torno da ascendência dos “de cor”, ou mestiços, e dos negros de sangue puro; até então os primeiros têm-se mantido no poder.

À parte alguns homens direitos que tentaram levar adiante o trabalho de regeneração moral pelo qual a colônia foi fundada, a maioria dos Weegee, ou liberianos “civilizados”, busca afirmar sua própria superioridade pelo desprezo aos “fedorentos negros dos bosques”, como chamam os aborígenes, e por manterem-nos num estado de servidão e degradação.

Dificilmente são contraídas quaisquer relações entre “americanos” e mulheres nativas, para que a população civilizada seja recrutada fundamentalmente através das chegadas recentes, tal como a dos numerosos negros emancipados da Carolina do Sul em 1877. Deixada por conta própria, esta população diminuiria ano a ano, até finalmente ser absorvida pelos aborígenes circundantes.

A escravidão foi abolida apenas nominalmente, pois embora a lei imponha penas severas contra compradores de escravos, não proíbe o tráfico de “meninos”, que os latifundiários conseguem de chefes insolventes no interior e mantêm em estado de servidão. Os missionários, que são aqui relativamente numerosos, fundaram muitas estações no interior, onde compram órfãos e os criam segundo o modelo americano, dando-lhes o nome de algum patrono dos Estados Unidos, que custeia a educação de sua criança adotada. Muitas das tribos no entorno dos latifúndios também têm se convertido a várias seitas protestantes, e, como seus consanguíneos no Novo Mundo, celebram aqueles encontros campais onde orações, o entoar de salmos e rezas ou gritos são intercalados com gemidos, soluços, danças frenéticas, ataques e convulsões[22].

A ditadura dos américo-liberianos só foi encerrada em 1980, mas seu apeamento do poder político não representou qualquer alteração em seu poder econômico.

Os que vieram do Brasil: agudás, tabom, minas, etc.

O mesmo Elisée Réclus diria, da população de outra região próxima:

Outros na costa oeste, conhecidos coletivamente como Minas, descendem de negros e mestiços importados do Brasil e ocupam, na opinião do público, o lugar mais avançado em força física, qualidades morais e amor pela liberdade. Eles são também mercadores ativos, que competem com sucesso com europeus, e que por suas alianças familiares com os nativos estão paulatinamente adquirindo preponderância numérica sobre todos os outros estrangeiros. Os antropônimos Souza, Almeida, Andrada e Albuquerque têm se tornado muito comuns, e o português já rivaliza com o inglês como língua corrente nas relações internacionais. Perto da Costa do Ouro o inglês prevalece, mas o português é majoritariamente falado em Ajudá e ensinado nas escolas locais[23].

Costa do Ouro, Costa do Marfim, Costa da Malagueta, Costa dos Escravos… Em tempos de mercantilismo, os mapas europeus nomeavam os lugares em função de seus produtos. A Costa da Mina foi um dos outros nomes pelos quais a região composta por tantas “costas” ficou conhecida; estendia-se desde o forte de São Jorge da Mina (atual Elmina, em Gana) até a foz do rio Níger[24]. Abarca o litoral do território que hoje forma a Costa do Marfim, Gana, Togo, Benim e Nigéria. Para facilitar a narrativa, a região tratada será considerada como a Costa da Mina; o trânsito de pessoas entre os territórios que viriam a compor os atuais países locais era tão intenso, e as comunidades de “brasileiros” tão interligadas, que é comum, por exemplo, encontrar séculos depois descendentes de “brasileiros” que chegaram em Gana vivendo no Togo[25].

Os que retornaram do Brasil tiveram certamente muitos motivos, mas não é possível esquecer, dentre eles, a violenta repressão à Revolta dos Malês (1835): das 3.585 pessoas com saída registrada para a África no porto de Salvador entre 1834 e 1870, 913 (ou seja, 25,46% do total) fizeram a viagem entre 1835 e 1836, sendo que 824 dentre estas pessoas (ou seja, 90% do total do período) eram libertos[26]. Entre 1828 e 1854, quando escravos do Nordeste eram comerciados em massa para o Sudeste, o fluxo de libertos do Rio de Janeiro para a África indica que, dos 471 a fazer a viagem no período, 304 (ou seja, 64,45% do total) partiram para a Costa da Mina[27].

Não obstante existirem notícias de brasileiros que haviam chegado à Costa da Mina muito antes das levas de degredados do século XIX – a maior parte deles envolvida no tráfico de escravos – pode-se considerar como um dos primeiros grupos de “brasileiros” na região as sete famílias que chegaram a Acra em 1829 sob a liderança de Kangidi Asuman[28]. Um segundo grupo – de 200 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças – chegou na mesma cidade em 1836[29]. Kwaku Ankrah, autoridade autóctone, parece ter tido bastante sucesso em cooptar estes recém-chegados para o tráfico de escravos; em 1845 e 1864 há notícias da participação dos tabom (nome dos “brasileiros” radicados em Acra) na atividade, e sua prosperidade era tal que, numa foto de 1887, suas casas de pedra contrastavam com as palhoças da população autóctone[30]. Além desta atividade menos nobre, entre os tabom encontravam-se pedreiros, carpinteiros, alfaiates, ferreiros, ourives, escavadores etc.; as famílias Azumah Nelson e Peregrino, por exemplo, eram lembradas por sua habilidade [competência] com a costura, enquanto as famílias Aruna e Nassu eram conhecidas por sua experiência com a agricultura de poços de água potável e famílias com habilidades [competências] no cultivo agrícola[31]. Nesta última atividade, os tabom subverteram a forma tradicional de uso coletivo da terra: em 1912 a área que lhes foi cedida já havia sido transformada em propriedade privada das famílias que delas cuidavam. Nas primeiras décadas do século XX, os tabom participavam ativamente das duas estruturas de poder local (o governo colonial e a autoridade autóctone)[32]. A comunidade tabom permanecia unida – e próspera – em 1961, quando o presidente brasileiro Jânio Quadros quis retomar o contato com a comunidade; em 1981, Paulo Wolowski, embaixador brasileiro, presenciaria a posse de Nii Azumah V, descendente daquele mesmo Kangidi Asuman entronado por Kwaku Ankrah como líder de sua comunidade[33].

Mas é entre os agudá de Uidá[34] que a relação entre “brasileiros” e locais fica mais evidente. O primeiro a ser reconhecido como “brasileiro” no local foi Francisco Félix de Souza, traficante de escravos. Sua permanência em Uidá – e suas atividades de traficante – importaram não somente para a comunidade “brasileira”, mas para o próprio reino de Daomé: ajudou a derrubar o rei Adandozan, e em troca recebeu do rei Guezo, vitorioso, o título de chachá, tido pela tradição local como uma espécie de vice-rei[35]. Em 1835, novas levas de brasileiros se fixariam em Uidá, ainda sob a patronagem de Francisco Félix de Souza[36]; mesmo com o declínio de suas atividades na década de 1840 e a entrada de novos comerciantes na praça, inclusive de outras nacionalidades, toda a região da laguna costeira de Uidá (Grande Popó, Pequeno Popó, Agoué, Godomey, Cotonou e Porto-Novo) era área de influência dos “brasileiros”. Frederik Forbes, jovem capitão inglês que visitou o reino de Daomé entre 1849 e 1850, descreve a fazenda de um brasileiro de nome Souza, liberto vindo da Bahia que, na África, dedicara-se a plantar dendê para produzir azeite, além de milho, algodão e mandioca – usando técnicas agrícolas europeias de adubação e outros procedimentos muito mais avançados que os existentes na região[37].

A Costa da Mina não era o único destino destes “brasileiros”. Em Lagos (atual Nigéria), mesmo após a intervenção britânica de 1851 que tornou a cidade praticamente um protetorado da coroa inglesa, retornados do Brasil representavam 9% da população em 1880. Eram tidos como artesãos notavelmente qualificados e conhecidos pelo estilo nitidamente brasileiro de suas habitações. Tal habilidade [competência] na construção civil não passaria despercebida para empreiteiros, que os contrataram como mestres-de-obras[38]. Os “brasileiros” chegaram desde muito cedo em Luanda, mas na mesma região (atual Angola) seu destino principal era Moçâmedes (atual Namibe)[39]. Em 1851, o projeto de um grupo de libertos do Rio de Janeiro mostrou-se bastante próximo daquele dos libertos de Serra Leoa e Libéria[40]. Numa petição intitulada Reasons upon which the freed Africans, residing in Brazil, ground their desire to go and lay the foundation of a town at Cabinda on the West Coast of Africa, Joaquim Nicolas de Brito[41], representando um núcleo de 106 libertos, justificava assim o desejo de embarcar para Angola:

O melhor lugar para onde os libertos africanos e seus descendentes livres, residindo no Império do Brasil, podem ir fundar uma cidade, uma população civilizada, é o lugar chamado Cabinda (…) porque os nativos daquele lugar têm sido por muitos anos desejosos de adquirir civilização europeia, e como prova enviam seus filhos ao Rio de Janeiro e Pernambuco para aprender a falar, ler e escrever em idioma português, eles também desejam que homens civilizados de cor unam-se a eles no propósito de prover a povoação com uma forma civilizada de governo. As pessoas que deverão fundar a povoação supramencionada começarão com o cultivo do solo, e com o plantio de café, algodão, cana-de-açúcar, tabaco, anil, mandioca, feijão, milho e todo tipo de vegetal, tanto para consumo quanto para exportação, para assim manter relações comerciais com todas as nações do mundo, pois este sistema servirá não apenas como um estimulante para os antigos habitantes de Cabinda, mas também para aqueles do interior aplicarem-se de igual maneira ao trabalho do campo e ao comércio, e gradualmente levá-los a esquecer a prática ilegal de venderem-se uns aos outros a traficantes de escravos[42].

A opinião generalizada sobre estes “brasileiros”, na Costa da Mina ou alhures, ressaltava seu “caráter de intermediários e de portadores de qualidades de caráter civilizador e promotor do progresso local”[43]. Com o combate cada vez mais duro ao tráfico negreiro, que resultou na sua quase total extinção na década de 1850, foi fácil para os “brasileiros” mudar de atividade e dedicar-se ao comércio legal de óleo de palma, tabaco, cachaça, azeite de dendê, nozes de cola e tecidos africanos[44]; na década de 1860 os funcionários franceses de Porto-Novo dedicaram páginas à comunidade de “brasileiros”, a quem tiveram como aliados de primeira hora[45].

Novas elites, novas ideologias

O fim da escravização legal de africanos pelo mundo, com as sedutoras promessas de integração nas sociedades locais, arrefeceu o mito paradisíaco do retorno à África. O fluxo de libertos para a África, então, diminuiu significativamente, até estabilizar-se num mínimo, reduzido no final do século XIX a um grupo de libertos mais velhos, “majoritariamente acima dos quarenta anos, o que para a época significava uma idade avançada. Um liberto que voltava nessa fase da vida levava, mais do que tudo, um sonho de viver seus últimos dias na terra em que nascera, na terra em que haviam sido enterrados seus ancestrais”[46]. Se muitos dentre os libertos “retornados” envolveram-se com o tráfico negreiro como forma de sobrevivência, sua longa estadia forçada nas Américas impôs-lhes o aprendizado de outros ofícios com os quais se sobrepuseram às populações africanas tidas como “incultas”, “incivilizadas”, etc. Graças aos libertos retornados, formava-se na costa ocidental da África uma elite profissional e política que, lá, conseguira o que a aristocracia agrária e escravista lhes negara nas Américas: a integração num sistema de poder em posição de mando. Embora sua inserção geopolítica fosse absolutamente subalterna, seu exercício de poder sobre as populações autóctones era real e indiscutível.

Grupos brancos conservadores seguiriam por todo o século XIX martelando o discurso da expulsão de negros como expressão do receio da competição na venda da força de trabalho, mas aquilo que era visto a princípio como punição ou como forma de eliminar do seio das sociedades escravistas os elementos disruptores “mudaria de sinal” com o passar do tempo. A ressurgência entre os negros do ideal do retorno à África nas primeiras décadas do século XX nos quadros de uma revolução dentro da ordem: Marcus Garvey, fundador da Universal Negro Improvement Association (UNIA) e principal responsável pela ressurreição de uma proposta a esta altura quase sem audiência, diria sobre seu papel político: “Nós fomos os primeiros fascistas. Disciplinamos homens, mulheres e crianças e preparamo-los para a libertação da África. As massas negras viram que só neste nacionalismo extremo podiam depositar as suas esperanças e apoiaram-no de imediato. Mussolini copiou de mim o fascismo, mas os reacionários negros sabotaram-no”[47].

Notas

[1]: Mônica Lima e Souza. Entre margens: o retorno à África de libertos no Brasil 1830-1870. Tese de doutorado apresentada no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2008, p. 26.

[2]: Entre 800 e 2.000 negros teriam conseguido alcançar os britânicos, embora 100.000 houvessem tentado. Ray Raphael. A people’s history of the American Revolution: how common people shaped the fight for independence. Nova Iorque: Harper Collins, 2005, p. 324; Michael Lee Lanning. African americans in the Revolutionary War. Nova Iorque: Citadel, 2005, p. 59.

[3]: Como visto, poucos negros conseguiram alcançar os britânicos, mas as fugas constantes funcionaram como sabotagem estimulada pelos britânicos. E os resultados não foram de pouca monta. Thomas Jefferson, um dos “pais fundadores” dos EUA, denodado defensor da liberdade, declarara (indignado!) sobre a escravidão: “com que execração se deve cumular o estadista que, permitindo que metade dos cidadãos tripudie sobre os direitos de outrem, transforma aqueles em déspotas e este em inimigo, destrói a moral de um e o amor patriae do outro! Pois se um escravo pode ter um país neste mundo, este deve ser qualquer outro em preferência àquele em que nasceu para viver e trabalhar para outrem…” (Escritos políticos. São Paulo: IBRASA, 1964, p. 58) Mas ele mesmo escravizava negros; afundado em dívidas e tendo perdido muitos negros que tinha como seu patrimônio, instigou seus concidadãos virginianos a não pagar débito algum aos britânicos enquanto estes não lhes devolvessem os “cerca de 30 mil escravos” que estes últimos lhes haviam roubado, em violação do Tratado de Paris. (Cassandra Phybus. “Jefferson’s faulty math: the question of slave defection in the American Revolution. The Willam and Mary quarterly. Vol. 62, nº 2, abr. 2005. Disponível em http://www.historycooperative.org/journals/wm/62.2/pybus.html) Suas reais opiniões sobre os negros podem ser vistas nas Notas sobre o Estado da Virgínia: “Muito provavelmente se perguntará, Por que não manter e incorporar os negros ao Estado, e assim economizar as despesas com o preenchimento, pela importação de colonos brancos, das vagas que deixarão? Preconceitos muito arraigados mantidos pelos brancos; dez mil reclamações, por parte dos negros, das injúrias que sofreram; novas provocações; as distinções reais feitas pela natureza; e muitas outras circunstâncias nos dividirão em partidos e produzirão convulsões que provavelmente nunca terminarão em outra coisa além do extermínio de uma raça ou da outra. A estas objeções, que são políticas, podem ser adicionadas outras, que são físicas e morais. (…) E esta diferença [a cor da pele] não é importante? Não é ela o fundamento de uma maior ou menor parcela de beleza nas duas raças? Não são as finas misturas de vermelho e branco, expressões de cada emoção pelo maior ou menor rubor em uma, preferíveis àquela eterna monotonia que reina nos semblantes, aquele imóvel véu negro que cobre todas as emoções da outra raça? Adicione a isto o cabelo leve, uma mais elegante simetria de formas, seu próprio julgamento em favor dos brancos declarado em sua preferência por eles, tão uniforme quanto é a preferência dos orangotangos pelas mulheres negras sobre as de sua própria espécie. A circunstância da beleza superior é tida como digna de atenção na reprodução de nossos cavalos, cães e outros animais domésticos; por que não na do homem?” (Thomas Jefferson. Notes on the State of Virginia. Richmond: J. W. Randolph, 1853, pp. 149-150)

[4]: Stephen Braidwood. Black poor and white philanthropists: London’s blacks and the foundation of the Sierra Leone settlement 1786 – 1791. Liverpool: Liverpool University Press, 1994; Mary Louise Clifford. From slaveru to Freetown: Black Loyalists after the American Revolution. Jefferson: McFarland & Co., 1999.

[5]: Mary Louise Clifford, ob. cit.; Cristopher Fyfe (ed.). Anna Maria Falconbridge’s Narrative of two voyages to the river Sierra Leone with Alexander Falconbridge’s An account of the slave trade on the coast of Africa. Liverpool: Liverpool University Press, 2000.

[6]: Mary Louise Clifford, ob. cit.

[7]: Mônica Lima e Souza, ob. cit., p. 108.

[8]: Eli Ginzberg e Alfred S. Eichner. El negro y la democracia norteamericana. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, 1968, pp. 2 e 51; F. W. Knight, Y. Talib e P. D. Curtin, “The African Diaspora”. Em: UNESCO International Scientific Committee for the Drafting of a General History of Africa (org.) General history of Africa, vol. VI: J. F. Ade Ajayi (org.) Africa in the Nineteenth Century until the 1880s, Londres: Heinemann; Berkeley: University of California Press; Paris: UNESCO, 1989, p. 771.

[9]: E. Ginzberg e A. S. Eichner., ob. cit., pp. 68-70; Arthur Herman. The idea of decline in Western History. Nova Iorque: The Free Press, 1997, pp. 198-199.

[10]: Alexis de Tocqueville De la démocratie en Amérique. [Paris]: Gallimard, 1968, p. 203.

[11]: Id., ibid., pp. 203-204.

[12]: Id., ibid., pp. 197 e segs.

[13]: Id., ibid., pp. 200-201.

[14]: Id., ibid., 202. Ver ainda a pág. 201. Segundo F. W. Knight et al., ob. cit., , p. 771, em 1860 só cerca de quinze mil negros havia abandonado os Estados Unidos para se fixar na Libéria.

[15]: E. Ginzberg et al., ob. cit., pp. 70-72.

[16]: Id., ibid., 2-3, 93, 107, 109, 121.

[17]: Citado em id., ibid., 109-110.

[18]: Id., ibid., 110.

[19]: Id., ibid., 2-3.

[20]: Id., ibid., 219.

[21]: Id., ibid., 245.

[22]: Elisée Réclus, The Earth and its inhabitants. Africa, vol. III: West Africa. New York: D. Appleton and Co., 1892, pp. 221-222

[23]: Elisée Réclus, ob. cit., p. 260.

[24]: Mônica Lima e Souza, ob. cit., p. 165.

[25]: Os primeiros brasileiros a chegar na costa de Gana foram traficantes de escravos, que operavam a partir das fortalezas dinamarquesas de Ada e Keta. Ainda em 1853 esta rede de tráfico negreiro seguia funcional – a ponto de Sylvanus Epiphanio Kwami Olympio, neto de um destes traficantes, ter sido o primeiro presidente eleito do Togo após a independência do país, em 1960. (Alcione Amos e Ebenezer Ayesu. “Sou brasileiro: história dos Tabom, afro-brasileiros em Acra, Gana”. Afro-Ásia, nº 33, 2005 , p. 37.)

[26]: Dados obtidos em Mônica Lima e Souza, ob. cit., p. 120.

[27]: Dados obtidos em Mônica Lima e Souza, ob. cit., p. 137.

[28]: Alcione Amos e Ebenezer Ayesu, ob. cit., p. 40.

[29]: Idem, p. 40.

[30]: Idem, p. 42.

[31]: Idem, p. 44.

[32]: Idem, p. 58.

[33]: Idem, p. 52.

[34]: A cidade desenvolveu-se junto ao forte português de São João Baptista da Ajuda; tanto agudá quanto Uidá são tidos como formas locais de pronunciar “ajuda” (Milton Guran. “Da bricolagem da memória à construção da própria imagem entre os agudá do Benim”. Afro-Ásia, n.º 28, 2002, p. 46).

[35]: Robin Law. “A carreira de Francisco Félix de Souza na África Ocidental (1800-1849)”. Topoi, nº 2, mar. 2001, pp. 9-39.

[36]: Robin Law. “A comunidade brasileira de Uidá e os últimos anos do tráfico atlântico de escravos, 1850-66”. Afro-Ásia, nº 27, 2002, p. 42. Segundo o autor, “um fator de coesão da comunidade foi, também, a influência suprema de Francisco Félix de Souza, ao qual praticamente todos os membros estavam ligados por laços de parentesco, parceria comercial ou clientelismo” (idem, pp. 43-44).

[37]: Mônica Lima e Souza, ob. cit., p. 63.

[38]: John Michael Vlach. “The brazilian house in Nigeria: the emergence of a 20th-century vernacular house type”. The Journal of American Folklore, vol. 97, nº 383, jan. 1984, p. 6.

[39]: Mônica Lima e Souza, ob. cit., p. 122.

[40]: Em termos de projeto, apenas, pois o intercâmbio entre “brasileiros”, américo-liberianos e krios já existia há muito. Cf. Idem, p. 192-195.

[41]: Como o texto encontrado por Mônica Lima e Souza nos arquivos do Foreign Office britânico foi traduzido do português e toda a intermediação do assunto foi feita por ingleses, é muito provável que seu nome correto seja Joaquim Nicolau de Brito. Há outros erros de tradução no original, como “Nicolão Domingues” e “Jacob Fernandes”. Cf. uma transcrição da troca de correspondência entre o Foreign Office britânico e James Hudson, intermediário dos libertos, em idem, pp. 239-246.

[42]: Tradução do documento transcrito em idem, pp. 245-246.

[43]: Mônica Lima e Souza, ob. cit., p. 66.

[44]: Idem., pp. 151-152.

[45]: Idem, p. 68.

[46]: Segundo Mônica Lima e Souza, o fim do tráfico negreiro a partir da década de 1860 e o reforço das lutas abolicionistas fizeram destes que retornavam uma população. (Ob. cit., p. 119). Um exemplo é buscado por ela na saída de um dos últimos comboios de libertos para a África em 1897, narrada por Nina Rodrigues (Idem, p. 119).

[47]: Citado em E. D. Cronon, ob. cit., p. 199 e G. Padmore, ob. cit., p. 106. Ver ainda A. Herman, ob. cit., p. 213.

[Veja aqui a terceira parte desta série de artigos.]