Por João Bernardo

Escapar a situações inconvenientes

Em 1961, quando Robert Mundell publicou o artigo que inaugurou o tema das optimum currency areas, áreas monetárias óptimas, tudo o que a Europa comunitária havia feito neste âmbito fora o estabelecimento, em 1958, de um Comité Monetário. Aliás, logo no começo daquele seu artigo Mundel escreveu que «praticamente não está no domínio da viabilidade política que algum dia as moedas nacionais sejam abandonadas em benefício de qualquer outro sistema» [1]. Só em 1962 o Memorando Marjolin, emitido pela Comissão Europeia, aventou pela primeira vez uma proposta de criação de uma moeda comum aos países membros da Comunidade Económica Europeia, CEE, e neste sentido sugeriu diversas medidas de cooperação monetária, nomeadamente o estabelecimento de um Comité de Governadores dos bancos centrais, que foi formado dois anos mais tarde.

No entanto, parece que as especulações teóricas das áreas monetárias óptimas pouco influenciaram a gradual unificação monetária europeia, e a formação da zona euro resultou de uma série de respostas a problemas práticos. Inicialmente as taxas de câmbio das moedas dos países membros da CEE não estavam fixadas reciprocamente, mas só de modo indirecto, na medida em que todas elas estavam fixadas relativamente ao dólar norte-americano, consoante o estabelecido nos acordos de Bretton Woods. A partir do final da década de 1960, porém, os sistemáticos défices em conta-corrente dos Estados Unidos e o aumento mundial da inflação contribuíram para desestabilizar o sistema das paridades fixas, ao mesmo tempo que a quantidade crescente de dólares depositados em bancos estrangeiros, nomeadamente europeus, dificultava às autoridades norte-americanas a gestão da sua própria moeda.

No entanto, parece que as especulações teóricas das áreas monetárias óptimas pouco influenciaram a gradual unificação monetária europeia, e a formação da zona euro resultou de uma série de respostas a problemas práticos. Inicialmente as taxas de câmbio das moedas dos países membros da CEE não estavam fixadas reciprocamente, mas só de modo indirecto, na medida em que todas elas estavam fixadas relativamente ao dólar norte-americano, consoante o estabelecido nos acordos de Bretton Woods. A partir do final da década de 1960, porém, os sistemáticos défices em conta-corrente dos Estados Unidos e o aumento mundial da inflação contribuíram para desestabilizar o sistema das paridades fixas, ao mesmo tempo que a quantidade crescente de dólares depositados em bancos estrangeiros, nomeadamente europeus, dificultava às autoridades norte-americanas a gestão da sua própria moeda.

O sistema de Bretton Woods desmoronou-se em Agosto de 1971, mas já em 1969 os chefes de Estado ou de governo da CEE haviam encomendado um relatório sobre uma possível união económica e monetária. Com efeito, em 1970 foi publicado o Relatório Werner, propondo a realização gradual dessa união até 1980. Não se chegou a tanto no prazo previsto, mas em 1972 foi decidida a criação de uma faixa flutuante no interior da qual se manteriam as moedas dos países membros da CEE, o que significa que elas flutuariam de maneira coordenada e não dispersa, com o intuito de convergirem. Não importa aqui seguir as atribulações dessa faixa, até ser criado em 1979 o Sistema Monetário Europeu, SME, que estabeleceu uma unidade contabilística, o ECU (iniciais de European Currency Unit, Unidade Monetária Europeia), baseado num cabaz [cesta] de moedas europeias. O SME pretendeu coordenar de maneira mais eficaz a flutuação das moedas nacionais, estabelecendo margens estreitas. Tratou-se de um passo importante, porque uma das funções tradicionalmente atribuídas ao dinheiro — a de unidade contabilística — havia sido delegada a uma moeda comum, embora dependente do valor de moedas realmente cunhadas. Mas não menos importante, na perspectiva que aqui me interessa, foi o facto de este esboço de moeda comum ter surgido em resposta a pressões práticas decorrentes da flutuação das taxas de câmbio.

O SME levou a que os bancos centrais dos países membros da Comunidade estreitassem as suas relações, renunciando na prática a uma política monetária independente. E, na medida em que obrigava os países a controlarem mais estreitamente a inflação, de modo a que as taxas de câmbio não ultrapassassem os limites fixados, o SME propiciou uma maior intromissão nas políticas económicas internas. Apesar disto, não foram suprimidas as pressões sobre as taxas cambiais que haviam exercido os seus efeitos antes de 1979, e a vigência do SME foi igualmente atribulada. A determinação, tomada em 1986, de estabelecer um mercado único como um dos objectivos da Comunidade levou o presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, a formar dois anos mais tarde um comité encarregado de estudar a viabilidade de uma união monetária, cujas recomendações foram aprovadas em 1989. Este Relatório Delors serviu de base ao Tratado de Maastricht, ratificado em 1992, que transformou a Comunidade Económica Europeia em União Europeia e deu início ao processo de união monetária.

Mas as atribulações não pararam, até aumentaram, e as pressões especulativas sofridas por várias moedas nacionais e a dificuldade em manter o alinhamento cambial apressaram a decisão de criar a moeda única. Em 1998 foi fundado o Banco Central Europeu, BCE, e nomeados os membros do seu Conselho Executivo, e em Janeiro do ano seguinte foi abandonado o cabaz monetário denominado ECU, substituído por outra moeda contabilística, o euro. Com a enorme diferença de que o euro possuía um valor próprio, independente das oscilações das moedas nacionais, que se obrigavam a manter para com ele paridades fixas, ficando assim criado um sistema monetário unificado. Deste modo, e como sucedeu várias vezes ao longo da história de outros regimes económicos, uma moeda começou a existência enquanto unidade contabilística. Só no final de Fevereiro de 2002 as notas e moedas de euro se converteram materialmente na única moeda legal em circulação nos países aderentes.

Mas as atribulações não pararam, até aumentaram, e as pressões especulativas sofridas por várias moedas nacionais e a dificuldade em manter o alinhamento cambial apressaram a decisão de criar a moeda única. Em 1998 foi fundado o Banco Central Europeu, BCE, e nomeados os membros do seu Conselho Executivo, e em Janeiro do ano seguinte foi abandonado o cabaz monetário denominado ECU, substituído por outra moeda contabilística, o euro. Com a enorme diferença de que o euro possuía um valor próprio, independente das oscilações das moedas nacionais, que se obrigavam a manter para com ele paridades fixas, ficando assim criado um sistema monetário unificado. Deste modo, e como sucedeu várias vezes ao longo da história de outros regimes económicos, uma moeda começou a existência enquanto unidade contabilística. Só no final de Fevereiro de 2002 as notas e moedas de euro se converteram materialmente na única moeda legal em circulação nos países aderentes.

Este breve relato mostra que, como aliás é costume suceder, o objectivo final não fora de modo nenhum claro para aqueles que inauguraram o processo. «A literatura sobre as OCA [optimum currency areas, áreas monetárias óptimas] não fornece um teste formal cuja aplicação permita aceitar ou rejeitar aquela hipótese», considerou Barry Eichengreen em 1990 [2]. Dois anos depois, um relatório da autoria de M. Emerson e outros, que fora encomendado aquando da instauração do Comité Delors, afirmou que «não existe nenhuma teoria pronta a usar que permita avaliar os custos e benefícios de uma união económica e monetária» [3]. Segundo este relatório, a teoria das áreas monetárias óptimas era demasiado antiquada e limitada para ter aplicação no caso europeu. Em suma, como concluiu Francesco Paolo Mongelli, desde o Relatório Delors que a progressiva instauração da união monetária europeia se deveu muito mais à necessidade de evitar a instabilidade das taxas de câmbio do que às antecipações teóricas do modelo da área monetária óptima [4].

A trindade impossível

O euro não resultou de um plano congeminado para atingir uma situação ideal, mas, pelo contrário, foi concebido para escapar a situações inconvenientes. Chegou-se assim a um regime em que vigora de maneira estrita aquilo a que os economistas chamam a trindade impossível. Destes três objectivos — mobilidade internacional do capital, taxas de câmbio fixas e autonomia nacional na definição da política macroeconómica — só dois são possíveis simultaneamente. Ora, manter os países independentes e com políticas económicas próprias e inseri-los num sistema de moeda única equivale a estabelecer um regime de paridades totalmente fixas e sem possibilidade de ajustamentos. Por outro lado, a mobilidade internacional do capital está assegurada na União Europeia. Isto significa que, ficando realizados dois componentes daquela trindade, torna-se impossível realizar o terceiro, e os governos nacionais perderam a autonomia na definição da política macroeconómica. Como os instrumentos que um governo pode usar para gerir a economia do país são monetários e fiscais, e como a política monetária e a determinação das taxas de juros passaram a caber ao BCE, aos governos restou apenas o recurso à política fiscal e orçamentária. Nestas circunstâncias os défices representaram uma fuga à trindade impossível. Assim, a crise que agora assola a periferia meridional da zona euro estava desde o início inscrita no sistema de funcionamento da moeda única e o problema fora previsto desde há muito tanto no plano teórico como no plano institucional.

É certo que com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, PEC, decidido pelo Conselho Europeu em 1997, a União Europeia pensou que podia conter os défices nacionais dentro de margens seguras. Os governos de cada país ficavam obrigados a apresentar anualmente Programas de Estabilidade, em que anunciavam os seus objectivos orçamentais, e deviam evitar défices orçamentais superiores a 3% do PIB e evitar que a dívida pública atingisse valores superiores a 60% do PIB. Além do PEC, a União Europeia criou outros instrumentos de enquadramento macroeconómico dos países da zona euro. Parecia estar tudo previsto para manter sob controlo os orçamentos e a dívida pública e para corrigir situações de dívida excessiva, num processo coordenado em que a união monetária conduziria a uma convergência fiscal.

É certo que com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, PEC, decidido pelo Conselho Europeu em 1997, a União Europeia pensou que podia conter os défices nacionais dentro de margens seguras. Os governos de cada país ficavam obrigados a apresentar anualmente Programas de Estabilidade, em que anunciavam os seus objectivos orçamentais, e deviam evitar défices orçamentais superiores a 3% do PIB e evitar que a dívida pública atingisse valores superiores a 60% do PIB. Além do PEC, a União Europeia criou outros instrumentos de enquadramento macroeconómico dos países da zona euro. Parecia estar tudo previsto para manter sob controlo os orçamentos e a dívida pública e para corrigir situações de dívida excessiva, num processo coordenado em que a união monetária conduziria a uma convergência fiscal.

Era o que pensavam muitos economistas, embora houvesse excepções. Já em 1992 Charles Goodhart, da London School of Economics e durante muito tempo do Banco de Inglaterra, denunciou a criação de um sistema que impediria os ajustes fiscais dos Estados membros sem que estivesse formado qualquer mecanismo de ajuste fiscal no âmbito da União. Esta postura crítica permitiu a Goodhart prever, numa obra de 1997, que uma queda no mercado de títulos de dívida pública de um dado país levaria a um círculo vicioso, porque a elevação das taxas de juro deterioraria as perspectivas fiscais, o que por sua vez reduziria ainda mais a procura dos títulos, e assim sucessivamente, numa situação que não pararia de se agravar. «A União Monetária Europeia irá suprimir as perturbações nas taxas de câmbio e os diferenciais de inflação entre os membros, devendo assim eliminar os diferenciais das taxas de juro que lhes estão associados», escreveu Goodhart, levantando em seguida a questão: «Mas será que isto se fará a custo de maiores perturbações no mercado de títulos e de diferenciais nas taxas de juro baseados nos riscos de crédito relativos? E que gravidade poderão ter?» [5].

O euro nunca deixou de conviver com os défices. Já em 1972 Warner Max Corden, da Universidade de Princeton, se interrogara acerca do grau de independência orçamental que cada país poderia ter no interior de uma união monetária e previra a possibilidade de uns países terem de socorrer financeiramente outros, pondo em jogo a reputação do banco central comum. E se durante três décadas, desde a derrocada do sistema de Bretton Woods até à adopção do euro como unidade contabilística e à formação de um sistema monetário unificado, as flutuações cambiais e os défices constituíram um problema permanente, era impossível retirar a cada país a flexibilidade económica, de um momento para o outro, só porque a circulação de uma moeda comum pressupõe — em teoria — a convergência fiscal. Hoje ninguém duvida de que o PEC não foi suficiente.

O euro nunca deixou de conviver com os défices. Já em 1972 Warner Max Corden, da Universidade de Princeton, se interrogara acerca do grau de independência orçamental que cada país poderia ter no interior de uma união monetária e previra a possibilidade de uns países terem de socorrer financeiramente outros, pondo em jogo a reputação do banco central comum. E se durante três décadas, desde a derrocada do sistema de Bretton Woods até à adopção do euro como unidade contabilística e à formação de um sistema monetário unificado, as flutuações cambiais e os défices constituíram um problema permanente, era impossível retirar a cada país a flexibilidade económica, de um momento para o outro, só porque a circulação de uma moeda comum pressupõe — em teoria — a convergência fiscal. Hoje ninguém duvida de que o PEC não foi suficiente.

Mas aquilo que é apresentado como um recurso abusivo resulta, na verdade, de se ter convertido o instrumento fiscal no único instrumento disponível. O défice era a via de saída, tornando-se imperioso que os termos do PEC não fossem respeitados. Com a agravante de as repercussões da política fiscal de um país se exercerem agora não directamente sobre a moeda do país deficitário mas sobre a moeda única e, portanto, serem sentidas em todos os países da zona euro. Tornou-se assim urgente retirar aos governos nacionais o uso discricionário do instrumento fiscal, e na cimeira de Bruxelas, no final de Janeiro de 2012, vinte e cinco dirigentes europeus aceitaram um pacto em que os respectivos governos se comprometem a não incorrer em défices estruturais e a incluir nas constituições normas de equilíbrio orçamental. Mesmo que seja posto à votação popular, o tratado resultante deste pacto tornar-se-á obrigatório desde que doze dos dezassete países da zona euro o tenham aprovado. E se houver países que não o ratificarem, deixarão de receber novas ajudas financeiras a partir de 2013.

Por ocasião daquela cimeira de Bruxelas, um diplomata comentou: «Vão assinar um tratado que torna ilegal o keynesianismo» [6]. Convém recordar que a grande depressão da década de 1930, sempre presente na memória colectiva dos economistas, foi agravada pelo apego ao padrão-ouro, que restringia a capacidade de os bancos centrais aumentarem a massa monetária em circulação e baixarem as taxas de juro. Correspondendo à instauração de paridades totalmente fixas na área onde vigora, a moeda comum deixa os países desmuniciados perante o perigo de uma recessão localizada e sem poderem evitar que ela se agrave numa depressão. Recentemente, Roberto Perotti, da Universidade Bocconi, mostrou que os casos de expansão económica ocorridos durante períodos de austeridade se deveram praticamente todos a um aumento das exportações associado a uma depreciação cambial, ou seja, a depreciação da moeda estimulava as exportações. Ora, numa união monetária os países em dificuldades não podem proceder isoladamente a depreciações, o que os deixa numa situação similar à dos países em crise no começo da década de 1930, sujeitos ao padrão-ouro e também sem poderem depreciar a moeda. Ou talvez a situação seja pior ainda. Resumindo as teses de Charles Goodhart defendidas numa obra de 1995, Perry Mehrling escreveu que «ele vê a União Monetária Europeia como uma espécie de padrão-ouro supranacional […] com as paridades ainda mais irrevocavelmente fixadas devido à eliminação das unidades de conta nacionais» [7].

A falta de um credor de última instância

O impasse resultante da unificação das políticas fiscais numa situação de crise da periferia meridional europeia só poderá ser resolvido se aparecer na zona euro um credor de última instância e se forem instaurados mecanismos redistributivos em benefício dos países em crise. Não se trata propriamente de uma novidade. Desde pelo menos 1975 Charles Goodhart insistiu em reafirmar que um sistema monetário unificado requer transferências fiscais entre os países membros quando, pelo contrário, a Europa estava a recorrer sobretudo ao mercado de capitais privados. E numa obra de 1992 Goodhart mostrou uma grande preocupação com o facto de não parecer que o sistema de bancos centrais, precursor do BCE, estivesse preparado para intervir como credor de última instância. A unificação monetária exige a unificação fiscal, e esta impõe que a política macroeconómica seja conduzida centralizadamente. Mas como poderá isto ser possível sem o progresso da integração política na União Europeia? A necessidade desta sequência de unificações fora já indicada claramente em 1975 por Goodhart, que temia a ruína de um edifício construído só até o meio.

Durante a crise financeira mundial de 2008 e 2009 o BCE procurou satisfazer ao mesmo tempo quem se preocupava com o risco de inflação e quem defendia a baixa das taxas de juro para reactivar a economia, e neste equilíbrio difícil procedeu a várias operações que aumentaram a liquidez dos bancos da zona euro e baixaram as taxas de juro, sem que a inflação aumentasse. Depois, a partir de 2010, perante a crise na Grécia e em Portugal e quando se vislumbrava já a possibilidade de ela alastrar a outros países da periferia meridional, o BCE começou a comprar no mercado quantidades não reveladas de títulos de dívida pública emitidos pelos países em dificuldades, para baixar o custo do crédito. Com efeito, o BCE está proibido pelos seus estatutos de comprar títulos de dívida pública directamente aos governos, mas pode adquiri-los no mercado, o que corresponde a aumentar a massa monetária em circulação, estimulando a economia. Mesmo que consideremos tímida a atitude tomada pelo BCE perante a situação crítica da periferia meridional, ela provocou uma crise interna, suscitando nomeadamente a oposição pública de Axel Weber, então presidente do Bundesbank, o banco central alemão, e explicando possivelmente as abruptas mudanças de opinião de Jean-Claude Trichet, então presidente do BCE. Um economista do Deutsche Bank esclareceu nessa ocasião que a participação do BCE no pacote de salvamento da Grécia ultrapassara dois limites que o Bundesbank julgava que não seriam violados, o de que cada país assumisse a responsabilidade pelas suas finanças públicas e o de que o BCE nunca fosse um agente da política fiscal.

Durante a crise financeira mundial de 2008 e 2009 o BCE procurou satisfazer ao mesmo tempo quem se preocupava com o risco de inflação e quem defendia a baixa das taxas de juro para reactivar a economia, e neste equilíbrio difícil procedeu a várias operações que aumentaram a liquidez dos bancos da zona euro e baixaram as taxas de juro, sem que a inflação aumentasse. Depois, a partir de 2010, perante a crise na Grécia e em Portugal e quando se vislumbrava já a possibilidade de ela alastrar a outros países da periferia meridional, o BCE começou a comprar no mercado quantidades não reveladas de títulos de dívida pública emitidos pelos países em dificuldades, para baixar o custo do crédito. Com efeito, o BCE está proibido pelos seus estatutos de comprar títulos de dívida pública directamente aos governos, mas pode adquiri-los no mercado, o que corresponde a aumentar a massa monetária em circulação, estimulando a economia. Mesmo que consideremos tímida a atitude tomada pelo BCE perante a situação crítica da periferia meridional, ela provocou uma crise interna, suscitando nomeadamente a oposição pública de Axel Weber, então presidente do Bundesbank, o banco central alemão, e explicando possivelmente as abruptas mudanças de opinião de Jean-Claude Trichet, então presidente do BCE. Um economista do Deutsche Bank esclareceu nessa ocasião que a participação do BCE no pacote de salvamento da Grécia ultrapassara dois limites que o Bundesbank julgava que não seriam violados, o de que cada país assumisse a responsabilidade pelas suas finanças públicas e o de que o BCE nunca fosse um agente da política fiscal.

Porém, com o agravamento da crise na periferia meridional da zona euro, o BCE viu-se obrigado a prosseguir a sua intervenção e pôs à disposição dos bancos europeus empréstimos por um ano, sem que isto fosse capaz de solucionar a falta de liquidez bancária nem de estimular os bancos a abrir crédito às empresas e aos particulares, porque a dívida ao BCE deveria ser paga antes de os bancos terem feito a cobrança do crédito que haviam avançado. E assim, para compensar a prática inactividade do mercado de títulos, que se arrastava desde Julho de 2011, o BCE, em Dezembro desse ano, pôs à disposição de mais de quinhentos bancos europeus € 489 milhares de milhões [bilhões], em empréstimos por três anos e a baixos juros. No final de 2011 os empréstimos totais do BCE ao sistema bancário montavam a € 979 milhares de milhões. A capacidade expansionária daqueles € 489 milhares de milhões é, porém, menor do que parece, porque algum desse dinheiro foi imediatamente empregue para substituir empréstimos a mais curto prazo. Segundo analistas do banco de investimento Morgan Stanley, os € 489 milhares de milhões teriam acrescentado só € 235 milhares de milhões ao financiamento posto à disposição dos bancos. As estimativas do BCE são mais baixas ainda, considerando que o aumento líquido de liquidez bancária obtido com aquela medida foi de apenas € 193 milhares de milhões. E como posteriormente os bancos continuaram a usar a verba para substituir empréstimos a mais curto prazo, Laurent Fransolet, do banco de investimento Barclays Capital, calculou que o aumento de liquidez se aproxima de € 150 milhares de milhões, ou seja, cerca de 1/3 da verba disponibilizada pelo BCE em Dezembro de 2011. Qual será o efeito real da próxima operação deste tipo?

O âmbito de acção do BCE é especialmente restringido pelo facto de os seus estatutos o proibirem de financiar os governos da União Europeia. Mas existe uma forma técnica de contornar o problema, porque o BCE não está impedido de proceder a empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, FMI, que poderia em seguida adiantar aquele dinheiro aos governos europeus em dificuldades, embora com o inconveniente de o FMI ter o estatuto de credor preferencial e, portanto, quanto mais emprestar a um país mais oneroso se tornar o crédito feito por instituições privadas, que em caso de insolvência só seriam reembolsadas depois do Fundo. Por outro lado, prescindindo recentemente de realizar alguns dos lucros que lhe caberiam por ter comprado com rebate títulos de dívida da Grécia, o BCE contribuiu para aliviar a situação económica daquele país.

O âmbito de acção do BCE é especialmente restringido pelo facto de os seus estatutos o proibirem de financiar os governos da União Europeia. Mas existe uma forma técnica de contornar o problema, porque o BCE não está impedido de proceder a empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, FMI, que poderia em seguida adiantar aquele dinheiro aos governos europeus em dificuldades, embora com o inconveniente de o FMI ter o estatuto de credor preferencial e, portanto, quanto mais emprestar a um país mais oneroso se tornar o crédito feito por instituições privadas, que em caso de insolvência só seriam reembolsadas depois do Fundo. Por outro lado, prescindindo recentemente de realizar alguns dos lucros que lhe caberiam por ter comprado com rebate títulos de dívida da Grécia, o BCE contribuiu para aliviar a situação económica daquele país.

Os problemas aqui não são técnicos mas políticos. Tecnicamente, como o BCE pode criar montantes ilimitados de dinheiro, se anunciasse a disposição de comprar todos os títulos que o mercado pusesse à venda, tornar-se-ia um credor de última instância. «O BCE dispõe hoje dos instrumentos necessários para recuperar a situação sem desintegrar o euro», escreveu The Economist. «Mas o facto de o BCE e os governos da zona euro terem opções não significa que as usem» [8]. Jens Weidmann, actual presidente do Bundesbank e membro influente do Conselho do BCE, declarou que o BCE não deve converter-se em credor de última instância da zona euro, dando assim continuidade à oposição que já Axel Weber erguera contra a ampliação de funções do BCE.

Por seu lado, a Linha de Estabilidade Financeira Europeia, cujo crédito assenta nas seis principais economias da zona euro, poderia converter-se em credor de última instância se dispusesse dos recursos suficientes. Mas virá daí a solução? Em Dezembro de 2011 os dirigentes europeus chegaram a acordo acerca da criação em 2012 do Mecanismo Europeu de Estabilidade, um fundo destinado a salvar países em crise, desde que este Mecanismo não se fundisse com a Linha de Estabilidade Financeira Europeia. Entretanto avolumaram-se as pressões do FMI e do BCE para que as duas instituições se combinassem, pelo menos temporariamente, e para que aumentassem os fundos de resgate, e neste sentido se pronunciou também o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, no final de Março de 2012. Como a primeiro-ministro alemã se mostrou aberta a um compromisso, talvez se caminhe neste sentido.

O certo é que por agora a zona euro continua sem um credor de última instância.

Uma unidade fiscal sem unidade política

Não sendo deixada nenhuma margem para os governos procederem a políticas de expansão quando necessário, torna-se indispensável a existência de um órgão que canalize para as regiões mais pobres uma parte dos rendimentos gerados nas regiões mais ricas. Este seria o papel da Linha de Estabilidade Financeira Europeia, mas ela não dispõe ainda dos recursos suficientes para fazer face a uma verdadeira crise nem parece destinada a uma intervenção sistemática e a prazo. Por seu lado, o Conselho de Assessores Económicos junto ao governo alemão propôs em 2011 que as dívidas dos países da zona euro que ultrapassassem 60% dos respectivos PIBs fossem postas em conjunto e liquidadas ao longo do tempo, sendo o projecto considerado pela Comissão Europeia como uma via para a criação de eurobonds, ou obrigações europeias. Esta emissão de títulos de dívida comuns, vista com agrado pela tecnocracia da União Europeia, constituiria uma forma indirecta de transferência de rendimentos dos países em situação económica desafogada para os países em pior situação.

Mas a institucionalização de qualquer mecanismo de transferência não deixaria de suscitar fricções e conflitos, que poderiam atingir uma certa gravidade, como mostram alguns precedentes de âmbito nacional. Na Itália, por exemplo, o fluxo de subsídios governamentais concedidos ao sul do país, menos desenvolvido, levou à formação de um forte partido regionalista de extrema-direita na zona norte, que até uma data recente fez parte das coligações governamentais. Conseguirá a União Europeia instaurar mecanismos que levem a Alemanha e a França a subsidiar automaticamente os países da periferia meridional, sem que isto levante uma enorme oposição popular nesses países mais ricos?

Mas a institucionalização de qualquer mecanismo de transferência não deixaria de suscitar fricções e conflitos, que poderiam atingir uma certa gravidade, como mostram alguns precedentes de âmbito nacional. Na Itália, por exemplo, o fluxo de subsídios governamentais concedidos ao sul do país, menos desenvolvido, levou à formação de um forte partido regionalista de extrema-direita na zona norte, que até uma data recente fez parte das coligações governamentais. Conseguirá a União Europeia instaurar mecanismos que levem a Alemanha e a França a subsidiar automaticamente os países da periferia meridional, sem que isto levante uma enorme oposição popular nesses países mais ricos?

As dúvidas são muitas, mas o certo é que não parece possível impor um tratado de harmonização fiscal que não seja acompanhado por uma política monetária expansiva, pela criação de um credor de última instância no âmbito da zona euro e pela instauração de um mecanismo de redistribuição de rendimentos entre países membros. Com efeito, o mercado não mostra satisfazer-se com medidas exclusivamente restritivas. Ora, estes problemas não poderão ser resolvidos sem se fortalecer a soberania comum da União Europeia, com a consequente erosão das soberanias nacionais, ou seja, a conversão dos países em regiões. A perda das soberanias nacionais e a constituição da União Europeia como nação única é a medida económica mais urgente, mas ela é politicamente impossível a curto prazo. Restam, então, paliativos.

E os paliativos destinam-se precisamente a não resolver nada. Para um governo, em quaisquer circunstâncias, financiar programas de longo prazo com créditos baseados em fundos voláteis corresponde a criar todas as condições para que, uma vez que a taxa de crescimento diminua ou se inverta, os fundos voláteis se retraiam ou desapareçam, o custo do crédito aumente e a crise se agrave. Ora, na penosa situação em que agora se encontram, os países da periferia meridional da zona euro têm de recorrer às instituições financeiras privadas internacionais, ou seja, tentam solucionar a crise continuando a fazer exactamente aquilo que a provocou.

A actual crise na periferia meridional da zona euro deve-se a factores de ordem institucional e a sua causa reside, em última instância, no facto de ter sido feita uma união monetária sem uma total união política. O pacto de harmonização fiscal e orçamentária assinado em Janeiro deste ano conduzirá a impasses ainda mais graves se não se prosseguir a unificação política. Só há duas saídas: ou a desagregação da zona euro, com consequências nefastas para a economia tanto europeia como mundial, ou uma considerável redução das soberanias nacionais. É certo que a União Europeia tem alguns elementos de soberania supranacional, mas conjugados com soberanias nacionais, que são em parte reais e em parte fictícias. O aspecto fictício das soberanias nacionais na União Europeia deve-se ao facto de se considerar necessário iludir os sentimentos nacionalistas do eleitorado. Assim, de agora em diante o que estará em causa serão muito menos as soberanias nacionais — que em boa medida se diluíram e obrigatoriamente se diluirão mais ainda — do que a ficção nacionalista. Isto altera bastante os termos do processo e, paradoxalmente, dará um novo relevo à instância ideológica nos próximos tempos. Quanto menos o nacionalismo corresponder a uma base prática, tanto mais procurará afirmar-se no plano ideológico.

A actual crise na periferia meridional da zona euro deve-se a factores de ordem institucional e a sua causa reside, em última instância, no facto de ter sido feita uma união monetária sem uma total união política. O pacto de harmonização fiscal e orçamentária assinado em Janeiro deste ano conduzirá a impasses ainda mais graves se não se prosseguir a unificação política. Só há duas saídas: ou a desagregação da zona euro, com consequências nefastas para a economia tanto europeia como mundial, ou uma considerável redução das soberanias nacionais. É certo que a União Europeia tem alguns elementos de soberania supranacional, mas conjugados com soberanias nacionais, que são em parte reais e em parte fictícias. O aspecto fictício das soberanias nacionais na União Europeia deve-se ao facto de se considerar necessário iludir os sentimentos nacionalistas do eleitorado. Assim, de agora em diante o que estará em causa serão muito menos as soberanias nacionais — que em boa medida se diluíram e obrigatoriamente se diluirão mais ainda — do que a ficção nacionalista. Isto altera bastante os termos do processo e, paradoxalmente, dará um novo relevo à instância ideológica nos próximos tempos. Quanto menos o nacionalismo corresponder a uma base prática, tanto mais procurará afirmar-se no plano ideológico.

Nestas circunstâncias a esquerda corre um grande risco de fascização, porque sempre que o nacionalismo permeia o movimento operário, o fascismo não anda longe, qualquer que seja o nome que se lhe dê.

Notas

[1] Robert A. Mundell, «A Theory of Optimum Currency Areas», The American Economic Review, vol. 51, nº4, 1961, pág. 657.

[2] Citado em Francesco Paolo Mongelli, “New” Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us?, Working Paper nº 138, European Central Bank, 2002, n. 3, pág. 8.

[3] Citado em id., ibid., pág. 14 e id., European Economic and Monetary Integration and the Optimum Currency Area Theory, Economic Papers 302, European Commission, 2008, pág. 4.

[4] Id., European Economic and Monetary Integration, op. cit., pág. 19. Mas note-se que este autor afirmou também, na pág. 28: «Superficialmente, a teoria das OCA [áreas monetárias óptimas] desempenhou só um papel modesto na preparação do Relatório Delors e depois no Tratado de Maastricht. […] sob a superfície, tomava-se em conta a teoria das OCA».

[5] Citado em Francisco Rigolon e Fabio Giambiagi, Áreas Monetárias Ótimas, Ensaios BNDES, 1998, pág. 12.

[6] The Economist, 28 de Janeiro de 2012, pág. 24.

[7] Perry Mehrling, Mr. Goodhart and the EMU, Nova Iorque: Columbia University, 2000, pág. 13.

[8] The Economist, 10 de Dezembro de 2011, pág. 70.

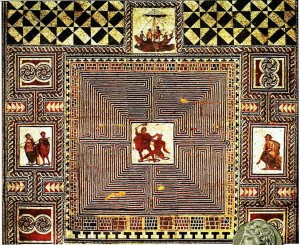

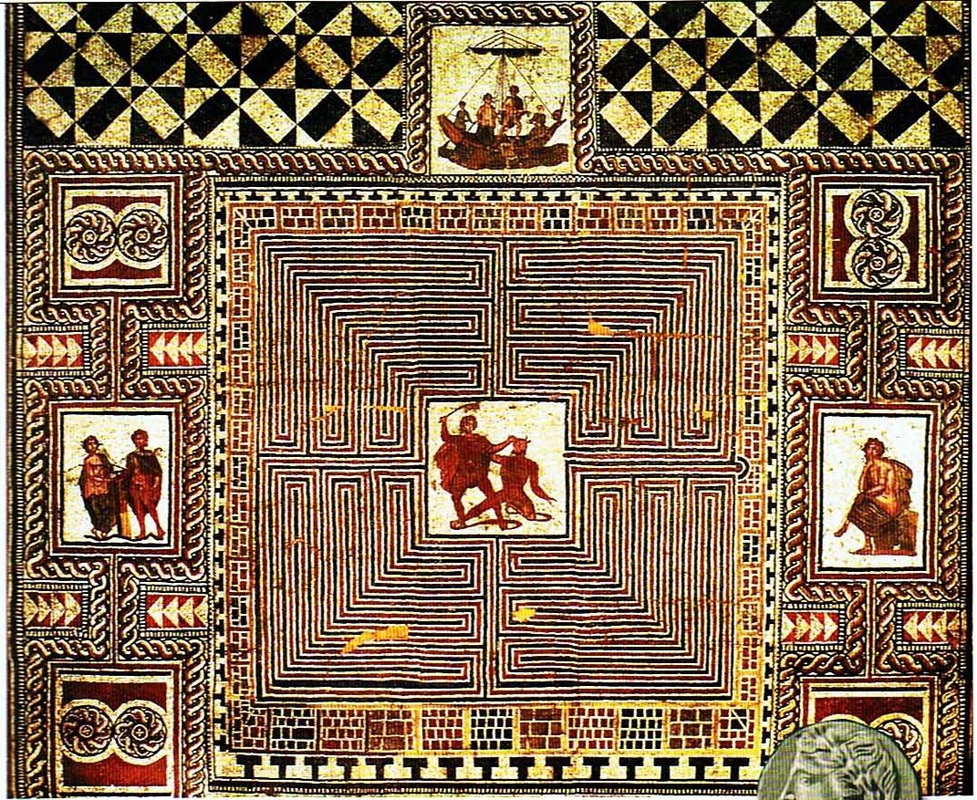

As ilustrações representam o Minotauro no centro do seu Labirinto, e em algumas ele aparece atacado por Teseu.

Esta série reúne os seguintes artigos

1) um historial de problemas

2) monetarismo e austeridade

3) ai, ai Portugal…

Sobre o mesmo tema e numa análise comparativa com as crises da América Latina, sugiro aos amigos a leitura de:

http://www.outraspalavras.net/2012/04/09/da-grecia-a-america-latina/

E agradeço comentários e críticas.