«Um feminismo nesses moldes não se pode dar ao luxo de restringir-se às mulheres e ao movimento feminista. Tanto homens quanto mulheres têm de compreender que ‘nossa’ sociedade é determinada pelo patriarcado e pelo valor.» Por Demétrio Cherobini [*]

Em 1846 veio à luz um artigo de Marx que, infelizmente, passou quase despercebido aos seus posteriores discípulos e críticos: Sobre o suicídio, uma brochura de algumas dezenas de páginas que analisava situações de suicídio, a maioria de mulheres, ocorridos na França, durante aquele período histórico singular. O filósofo mostrava em seu texto como o capitalismo era uma formação social que oprimia não somente os trabalhadores, mas indivíduos das mais diversas origens e segmentos sociais. Entre as vítimas “não-proletárias” levadas ao desespero e ao auto-aniquilamento pelas pressões da sociedade burguesa, estavam, sobretudo, as mulheres. Na visão de Marx, era a opressão sócio-político-econômica do capitalismo, articulada à, nas suas palavras, “tirania familiar” (patriarcal) – que permitia aos homens tratar suas esposas como objetos –, que levava as mulheres à trágica decisão de liquidar com suas próprias vidas. O suicídio, nesse contexto, foi interpretado pelo pensador alemão como uma espécie de protesto contra uma condição bárbara e degradante, e por esse motivo deveria estar isento de todo e qualquer tipo de julgamento moralista ou condenação preconceituosa. Para Marx, uma “sociedade” que pratica atrocidades desse teor não merece nem mesmo ser chamada de sociedade, pois “mais parece uma selva habitada por feras selvagens”. Esse artigo constituiu, naquela época, numa crítica radical e sem concessões da subordinação feminina e da natureza opressiva do tipo de organização familiar vigente na sociedade capitalista. Em nosso tempo histórico, por sua vez, pode se converter em material fecundo para instigar um rico debate sobre a relação das lutas feministas com todos os outros movimentos organizados que têm por objetivo a emancipação humana. Nesse sentido, então, vale a pena perguntar: de que modo podemos entender a articulação que existe entre a ordem dominada pelo capital e a opressão das mulheres?

Roswitha Scholz, filósofa alemã que se debruça sobre tais questões há mais de trinta anos, tem muito a nos ensinar a respeito. De acordo com sua teoria, no capitalismo, diferentemente de outros tipos de sociedade, a formação do valor (que constitui, segundo ela, a essência da relação-capital e que exige, pois, para sua efetivação, subordinação hierárquica e discriminação material e psíquica) envolve sobretudo uma relação sócio-psíquica específica, onde certas “qualidades, atitudes e sentimentos avaliados como menores (sensualidade, emocionalidade, fraqueza de caráter e de entendimento, etc.) são projetados sobre ‘a mulher’ e dissociados pelo sujeito masculino, que se constrói como forte, realizador, concorrencial, eficiente e por aí afora [grifos em negrito nossos]”. [1] Se essa teoria for correta, ela está repleta de uma série de implicações políticas, tanto para os que lutam contra a exploração do sistema do capital, quanto para os que buscam o fim da opressão de gênero e da desigualdade prática que existe entre homens e mulheres, pois demonstra que esses dois combates, para serem vitoriosos nos seus propósitos, devem ser realizados de uma forma articulada e coerente. Sigamos, pois, para nosso esclarecimento, o raciocínio sutil da filósofa.

Roswitha Scholz quer compreender a relação entre o capitalismo e o patriarcado, entre a formação social onde predomina a produção do valor e a violenta sujeição que os homens realizam sobre as mulheres. Com esse intento, entabula uma profunda investigação a fim de verificar as várias formas de expressão da dominação masculina nas sociedades ocidentais ao longo da história.

Roswitha Scholz quer compreender a relação entre o capitalismo e o patriarcado, entre a formação social onde predomina a produção do valor e a violenta sujeição que os homens realizam sobre as mulheres. Com esse intento, entabula uma profunda investigação a fim de verificar as várias formas de expressão da dominação masculina nas sociedades ocidentais ao longo da história.

O patriarcado é, para Scholz, uma criação cultural e histórica. O patriarcado ocidental, ligado à forma-valor, teve sua origem, segundo a filósofa, na Grécia antiga, e persistiu durante o Império Romano. Nessas sociedades, as condições específicas vigentes fizeram surgir uma esfera pública, que os homens tomaram como exclusividade sua.

“As mulheres atenienses viviam exiladas em casa, de onde deveriam sair o menos possível. A principal tarefa da mulher era conceber um filho; caso isso não ocorresse, sua vida teria sido em vão. A hipóstase da nova esfera pública, que exigia a conduta abstrata e racional, andava de mãos dadas com a degradação da sexualidade em geral. A ascensão do pensamento racional associou-se já desde o berço à exclusão das mulheres. A esfera pública, de que também fazia parte a formação cultural, necessitava (na figura da esfera privada) de um domínio que lhe fosse contraposto, para o qual pudesse olhar do alto de sua posição. O homem precisava da mulher como ‘antípoda’, no qual ele projetava tudo o que não era admitido no âmbito público e nas esferas adjacentes. Assim, já na antiga Atenas, a mulher era tida e havida na conta de lasciva, eticamente inferior, irracional, intelectualmente pouco dotada, etc. – atributos esses que permaneceram em vigor até à modernidade [grifos em negrito nossos]”.

Na Idade Média, condições históricas diversas fizeram com que desmoronasse a antiga diferenciação entre esfera pública e privada. Scholz afirma que, na sociedade medieval, chegaram a subsistir mesmo resquícios “semimatriarcais” no seio do patriarcado, especialmente entre as tribos germânicas, onde as mulheres desfrutavam de uma espécie de “significação mística”. A própria figura da bruxa não era vista de antemão como negativa, pois considerava-se que, se a magia poderia resultar em algo “mau”, também era capaz de produzir algo “bom”. Nesse período, a mulher era juridicamente subordinada ao marido e podia até ser negociada como escrava ou cabeça de gado. Mas, por outro lado, também tinha a possibilidade de dedicar-se ao comércio e ocupar-se de um ofício fora do ambiente doméstico (isto na chamada Alta Idade Média). Além disso, possuía ainda uma certa autoridade no interior da família e tinha a chamada “última palavra” como administradora do lar.

No início da Idade Moderna, a condição das mulheres foi dificultada drasticamente. Isso se deveu ao “renascimento” do antigo mundo cultural grego e às respectivas mudanças nos fundamentos da sociedade.

“Embora os estágios evolutivos da Idade Média sejam bastante diversos no que respeita às mulheres, sendo muitas vezes contraditórios e avessos a uma imagem uniforme, podemos observar no início da Idade Moderna que a situação das mulheres piorou a olhos vistos, como dão prova as repressões por elas sofridas em todos os âmbitos sociais. Quanto mais se desenvolvem uma esfera pública supra-regional, uma jurisdição estatal e uma ciência institucionalizada, mais nítido se torna o papel marginal atribuído à mulher [grifos em negrito nossos]”. (Becker, apud Scholz)

As transformações desse período já deixavam entrever o capitalismo nascente e a conseqüente sociedade do valor. O “feminino” sofreu aí uma campanha da aniquilação. Se na figura da bruxa, que se fez presente na etapa histórica anterior, ela, a mulher/bruxa, mantinha uma relação “simpática” com a natureza (e até fazia as vezes de natureza, em certo sentido), agora, com o predomínio da racionalidade do homem moderno, tudo isso precisava ser reconfigurado. Não que a mulher perdesse essa associação com o místico e o natural. Mas, porque o próprio “natural” era concebido de forma diferente, como objeto de domínio. Nesse contexto, evidentemente, também a mulher precisava ser dominada. E a Igreja, por sua vez, contribuía enormemente para a sujeição do feminino. Como explica Scholz,

“Não se tratava apenas do fato de os homens expropriarem brutalmente a ciência medicinal empírica das mulheres; antes, o que estava em jogo era um projeto fundamentalmente diverso de relacionamento com a natureza. A fundamentação teórica é fornecida sobretudo pelo chamado Malleus maleficarum (O martelo das bruxas), de 1487, redigido pelos padres H. Kraemer e J. Sprenger. Pais da Igreja, poetas e pensadores antigos eram citados no fito de tornar plausível a inferioridade da mulher e sua predisposição à bruxaria e ao pacto com o demônio. Imputavam-se mais uma vez às mulheres atributos como inconstância, concupiscência, raciocínio débil, extravagância, perfídia e credulidade [grifos em negrito nossos]”.

A ética protestante, nesse período, também não foi nada benevolente com as mulheres. Para Scholz, a Reforma se empenhou em domesticar a mulher, fazendo com que ela levasse uma vida serena, amável, humilde, controlada pelo patriarcado e encerrada “no claustro do casamento”. (Lutero teria sido, nesse contexto, um dos principais responsáveis por tal concepção acerca do feminino).

A ética protestante, nesse período, também não foi nada benevolente com as mulheres. Para Scholz, a Reforma se empenhou em domesticar a mulher, fazendo com que ela levasse uma vida serena, amável, humilde, controlada pelo patriarcado e encerrada “no claustro do casamento”. (Lutero teria sido, nesse contexto, um dos principais responsáveis por tal concepção acerca do feminino).

Já a era do Iluminismo, por sua vez, deu novo impulso a essa “domesticação”. Apesar do fato de que alguns dos filósofos da época defendiam o projeto de uma emancipação igualitária entre os gêneros, tais concepções não foram capazes de se impor na prática, em virtude do peso do tipo de processos sociais nos quais estavam inseridas, “a saber, a progressiva socialização pelo valor”, como explica Scholz [grifos em negrito nossos]. Esse tipo de socialização exigia, segundo a filósofa, uma certa diferenciação dos papéis patriarcais entre os sexos, onde a mulher deveria destinar-se, “por natureza”, a ser não mais que esposa, dona-de-casa e mãe.

Note-se que, desde o princípio da Idade Moderna, é possível verificar a persistência e o acentuamento entre as esferas do público e do privado e a restrição da atividade da mulher a este último domínio. Scholz afirma que o período do Iluminismo, em especial, atribuiu a essa divisão uma nuance peculiar: a polarização de caráter dos sexos.

“Na medida em que à mulher se imputavam novas qualidades como passividade e emotividade (se bem que agora restritas ao círculo familiar burguês) e ao homem, por sua vez, a ação e a racionalidade no espaço público da incipiente sociedade industrial, ocorreu uma ‘polarização de caráter entre os sexos’. A mulher e a família deviam converter-se em pólos de oposição ao mundo externo cada vez mais dominado pela racionalidade instrumental. Cabia à mulher não apenas ser uma dona-de-casa exemplar, mas também tornar agradável a vida do marido com sua assistência, seus cuidados e seu interesse. Essas tarefas adicionais representavam uma inovação. À diferença dos primeiros patriarcados da Antiguidade, presos à forma-valor, em que o homem ainda encontrava sua satisfação na própria esfera pública, elas são testemunha do quanto a racionalidade patriarcal e do valor fugiu ao controle do homem nesse meio tempo, do quanto ele depende agora de um ‘bem-estar doméstico’ propiciado pela mulher [grifos em negrito nossos]”.

No século XIX, as cisões entre o feminino e o masculino e entre o privado e o público se aprofundaram. A “vocação” materna da mulher da sociedade burguesa acentuou-se ainda mais. O sujeito feminino recebeu a tarefa precípua de manter a família em equilíbrio, realizar os afazeres domésticos e dar cabo de tudo que tivesse um cunho mais pessoal na vida conjugal, ao passo que o homem, que tinha no âmbito público seu locus “natural” de atuação realizadora, foi talhado para atividades produtivas em múltiplos campos: ciência, tecnologia, cultura, etc. Este século, contudo, assistiu à proliferação de vários movimentos feministas (muitos deles burgueses), que exigiam a modificação das condições de existência das mulheres. Essas lutas se prolongaram no século XX (especialmente em sua segunda metade) e deram a impressão de que a relação entre os sexos estava a sofrer grandes mudanças, com as mulheres transcendendo o espaço doméstico/privado no qual os homens as queriam confinar a todo custo.

Ora, se pergunta Scholz: na contemporaneidade a situação das mulheres estaria melhor? Aqui há que se ter um pouco de cuidado e atenção para ir além do aparente e de suas conseqüentes conclusões precipitadas. Para a filósofa alemã, o que se verifica hoje é, na verdade, uma contradição muito mais aguda do que a que ocorria em épocas anteriores. Para entender como isso se dá, é preciso que nos detenhamos brevemente sobre sua teoria do valor-dissociação. De que trata, pois, tal formulação? Scholz parte de uma compreensão crítica acerca das concepções de Marx sobre o que constitui a essência do capital.

De acordo com o pensador alemão, o capital é um sistema que se realiza pela valorização do valor. Para que esse processo ocorra, mercadorias precisam ser produzidas e trocadas no mercado. Nesse contexto, é uma condição sumamente necessária que as mercadorias tenham um valor de troca. No mercado, as trocas de mercadorias só se realizam por valores equivalentes. Ou seja, uma mercadoria só pode ser trocada por outra de mesmo valor. Mas o que é que determina o valor de uma mercadoria? Para Marx, não é nenhuma característica física capaz de satisfazer certa necessidade humana (isto é, o seu valor de uso). O valor das mercadorias só pode ser formado pela presença nelas de um elemento que seja comum a todos os tipos de mercadorias. E qual é esse elemento? Numa palavra, o trabalho humano. Nas palavras de Marx (1978, 74-5),

“quando consideramos as mercadorias como valores, vemo-las somente sob o aspecto de trabalho social realizado, plasmado ou, se assim quiserdes, cristalizado. […] os valores relativos das mercadorias se determinam pelas correspondentes quantidades ou somas de trabalho invertidas, realizadas, plasmadas nelas. As quantidades correspondentes de mercadorias que foram produzidas no mesmo tempo de trabalho são iguais. Ou, dito de outro modo, o valor de uma mercadoria está para o valor de outra, assim como a quantidade de trabalho plasmada numa está para a quantidade de trabalho na outra”.

Para gerar capital, o capitalista, em primeiro lugar, vai ao mercado e compra matéria-prima, instrumentos de trabalho e força de trabalho (que só pode ser fornecida por trabalhadores dispostos a vendê-la). Esses elementos (que são todos mercadorias) possuem um certo valor determinado (valor este que é definido pela quantidade de tempo de trabalho social passado plasmado nessas mercadorias, inclusive na força de trabalho). Quando os trabalhadores colocam em movimento esses meios de produção (os instrumentos de trabalho e a matéria-prima), o produto que daí surge possui um quantum de valor maior (porque no produto foram invertidas mais horas de trabalho social) do que aquele presente nas mercadorias no início do ciclo. Este novo valor é trocado no mercado por uma soma de valor exatamente equivalente à sua. Uma parte do valor em dinheiro obtido pela venda da mercadoria é destinada a repor as mercadorias originais (meios de produção e força de trabalho). A outra parte do valor (o valor excedente, a mais-valia) é apropriada pelo capitalista. Como a essência do sistema do capital é produzir valores para serem trocados no mercado, subordinando para tal fim as próprias necessidades dos sujeitos históricos (diz-se que o valor de troca subordina o valor de uso), ocorre que a formação do valor passa a funcionar por si mesma, automaticamente, fazendo das pessoas meros apêndices do processo de produção de mercadorias. É como se, então, o próprio capital se tornasse o “sujeito” e as pessoas os “objetos” desse circuito. (Mas como o capital não pode ser mais do que um pseudo-sujeito, diz-se que, na verdade, a sua realização ocorre a partir de um processo sem sujeito). A este fenômeno Marx denominou fetichismo. O movimento de produção do valor é eminentemente fetichista, pois o capital adquire propriedades de sujeito (se “humaniza”, isto é, passa a ser a fonte da atividade e a criar imperativos práticos de ação) e as pessoas adquirem características de objeto (se “coisificam”, isto é, viram objetos para o processo de produção de mercadorias).

No geral, Roswitha Scholz concorda com essa concepção de Marx, embora acredite que, no contexto contemporâneo, o trabalho abstrato (que é o que gera valor de troca, ao contrário do trabalho concreto, que é o que dá à luz valores de uso), esteja em “crise”. Isso não invalida, contudo, a teoria de que o capital é essencialmente um mecanismo centrado na formação de valor excedente. A filósofa acrescenta apenas que esse processo envolve especificação sexual. Ou seja, é um determinado patriarcado que produz as mercadorias e, nesse movimento, projeta sobre as mulheres certas características que serão dissociadas da formação dos valores. Isto já era visível no patriarcado grego (que mantinha atividades comerciais mercantis). E, mais ainda, do Renascimento em diante, quando os processos que envolviam a realização do capital foram novamente despontando no horizonte histórico e se consolidando a seguir. É nesse sentido, como afirma Scholz, que

“o valor é o homem, não o homem como ser biológico, mas o homem como depositário histórico da objectivação valorativa. Foram quase exclusivamente os homens que se comportaram como autores e executores da socialização pelo valor. Eles puseram em movimento, embora sem o saber, mecanismos fetichistas que começaram a levar vida própria, cada vez mais independente, por trás de suas costas (e obviamente por trás das costas das mulheres). Como nesse processo a mulher foi posta como o antípoda objectivo do ‘trabalhador’ abstracto – antípoda obrigado a lhe dar sustentação feminina, em posição oculta ou inferior –, a constituição valorativa do fetiche já é sexualmente assimétrica em sua própria base e assim permanecerá até cair por terra [grifos em negrito nossos]”.

Essa dissociação na formação do valor foi responsável por uma divisão das esferas sociais entre público e privado, onde a primeira foi tomada como o campo “natural” de atuação dos homens, e a última, das mulheres. Na segunda metade do século XX, as mulheres conseguiram transcender em parte a clausura do lar e do ambiente privado imposta a elas pelos homens. Contudo, em nossos dias, onde, na visão de Scholz, a família tradicional nuclear tende a se dissolver, as mulheres ainda aparecem numa condição que ela chama de “duplamente socializadas”, isto é, responsáveis tanto pela família como pela profissão. Isto significa que as mulheres ainda aparecem como as principais responsáveis pelas atividades “reprodutivas” (próprias ao ambiente familiar) e, juntamente com isso, têm de desempenhar atividades profissionais nas quais ganham menos, recebem menos oportunidades de promoção e assim por diante.

Essa dissociação na formação do valor foi responsável por uma divisão das esferas sociais entre público e privado, onde a primeira foi tomada como o campo “natural” de atuação dos homens, e a última, das mulheres. Na segunda metade do século XX, as mulheres conseguiram transcender em parte a clausura do lar e do ambiente privado imposta a elas pelos homens. Contudo, em nossos dias, onde, na visão de Scholz, a família tradicional nuclear tende a se dissolver, as mulheres ainda aparecem numa condição que ela chama de “duplamente socializadas”, isto é, responsáveis tanto pela família como pela profissão. Isto significa que as mulheres ainda aparecem como as principais responsáveis pelas atividades “reprodutivas” (próprias ao ambiente familiar) e, juntamente com isso, têm de desempenhar atividades profissionais nas quais ganham menos, recebem menos oportunidades de promoção e assim por diante.

É exatamente por essa razão que, segundo a filósofa, é errôneo dizer que em nossos dias o patriarcado se enfraqueceu. Para Roswitha Scholz, ele, na verdade, se asselvajou, pois em nosso contexto, as mulheres, que são “duplamente socializadas”, também são, por conseguinte, duplamente oprimidas: ao venderem a sua força de trabalho e no âmbito doméstico. Vivemos hoje, portanto, o período do asselvajamento do patriarcado.

Como superá-lo? Ora, se se entende que esse patriarcado está relacionado com um tipo específico de atividade social, que tem na realização do valor o seu fundamento, a superação da dominação de gênero exige que se vá além exatamente desse modo de sociabilidade vinculada à produção de mercadorias, à produção de valor. Nas palavras de Scholz:

“A fim de enfrentar a crise de modo produtivo, há que se constituir uma ‘esquerda feminista’ que tenha consciência tanto subjetiva e pessoal quanto objetiva e social do mecanismo de cisão [entre os gêneros]. Um feminismo nesses moldes não se pode dar ao luxo de restringir-se às mulheres e ao movimento feminista. Tanto homens quanto mulheres têm de compreender que ‘nossa’ sociedade é determinada pelo patriarcado e pelo valor. […] além disso, é urgente a luta feminista de ambos os sexos contra as formas de existência sociais, objetivadas e reificadas das cisões patriarcais produzidas pelo valor. A superação do patriarcado é ao mesmo tempo a superação da forma fetichista da mercadoria, pois esta é o fundamento da cisão patriarcal. O objectivo revolucionário seria portanto um grau mais elevado de civilização, no qual homens e mulheres sejam capazes de fazer pelas próprias mãos sua história, para além do fetichismo e de suas atribuições sexuais [grifos em negrito nosso]”.

A teoria de Roswitha Scholz é, evidentemente, muito mais rica e cheia de nuances do que esta exposição que fizemos. Fica o convite para a leitura de seus textos, muitos dos quais estão à disposição, em português, no site do grupo intelectual do qual a filósofa faz parte, o Exit. Mais do que uma mera e imperfeita apresentação, este texto visou, sobretudo, realizar um convite à leitura da obra desta insigne pensadora, que nos recomenda que, tal como a crítica dos processos fetichistas do capital, também a crítica à opressão de gênero deve ganhar um lugar central em nossa agenda de lutas.

Notas:

[*] Licenciado em educação especial (UFSM), bacharel em ciências sociais (UFSM) e mestrando em Educação (UFSC).

[1] Todas as citações de Scholz que faremos aqui são do texto indicado na bibliografia. Os grifos em negrito e sublinhado são de nossa autoria.

Referências:

MARX, Karl. Salário, preço e lucro. In MARX, Karl, Os pensadores (Seleção de textos de José Arthur Gianotti). São Paulo: Abril Cultural, 1978.

MARX, Karl. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006.

SCHOLZ, Roswitha. O valor é o homem – Teses sobre a socialização pelo valor e a relação entre os sexos. (1992)

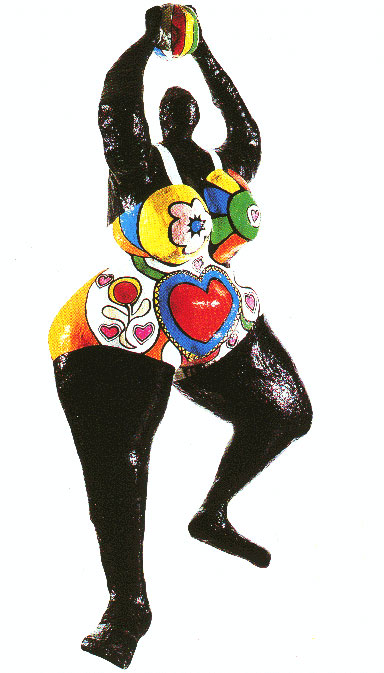

Todas as imagens no artigo são esculturas da artista Niki de Saint Phale

Lendo este artigo acabei voltando meus pensamentos para uma grande dúvida. Existiu mesmo o matriarcado? Alguns teóricos da antropologia, como Franz Boas, não acreditam que este modelo possa ter existido. Muito diferentemente de Engels e Marx; ambos influenciados pelo evolucionista Morgan. Aqui, minha dúvida se remete apenas a este ponto, não tendo dúvida alguma sobre a existência da opressão e sobre as questões levantas sobre isto por Demétrio.

Escrevo apenas para compartilhar com os leitores esta minha dúvida.

Sempre quando leio algo sobre o feminismo, me lembro do artigo do João Bernardo a propósito, disponível em: http://www.institutoastrojildopereira.org.br/novosrumos/file_45/1219.pdf

Um feminismo que substitui a oposição de classe pela oposição de gênero, que naturaliza a lei do valor reputando-a não a um modo de produção específico, mas ao tal patriarcado; um feminismo desse tipo deveria, no mínimo, ser achincalhado.

Muito bom texto, Demétrio! Excelente apresentação do pensamento de Roswitha Scholz, que não conheço, mas fiquei mesmo com muita vontade de ler.

Gostaria de aproveitar o ensejo para dizer ao senhor Astolfo Jr que colocou um comentário aqui acima de NENHUM feminismo deve ACHINCALHADO; no entanto, pode e deve ser criticado, discutido, debatido, repensado.

Mais uma vez obrigada pela bela indicação de leitura!

Realmente não sou afeito aos bons modos, devo confessar. Mas não se poder fazer troça de ninguém? Como vamos viver assim?

E se uma feminista dessas for uma capitalista féladaputa? Tenho de ser o bom moço só porque ela é mulher?

Devo canalizar meu ódio de classe aos meus colegas homens? Para onde vamos desse jeito?