Por Roland Denis (*)

“Na minha fome mando eu”

Francisco Ferrer, el toto [1]

1. O difícil é nascer, viver depois disso já é mais fácil

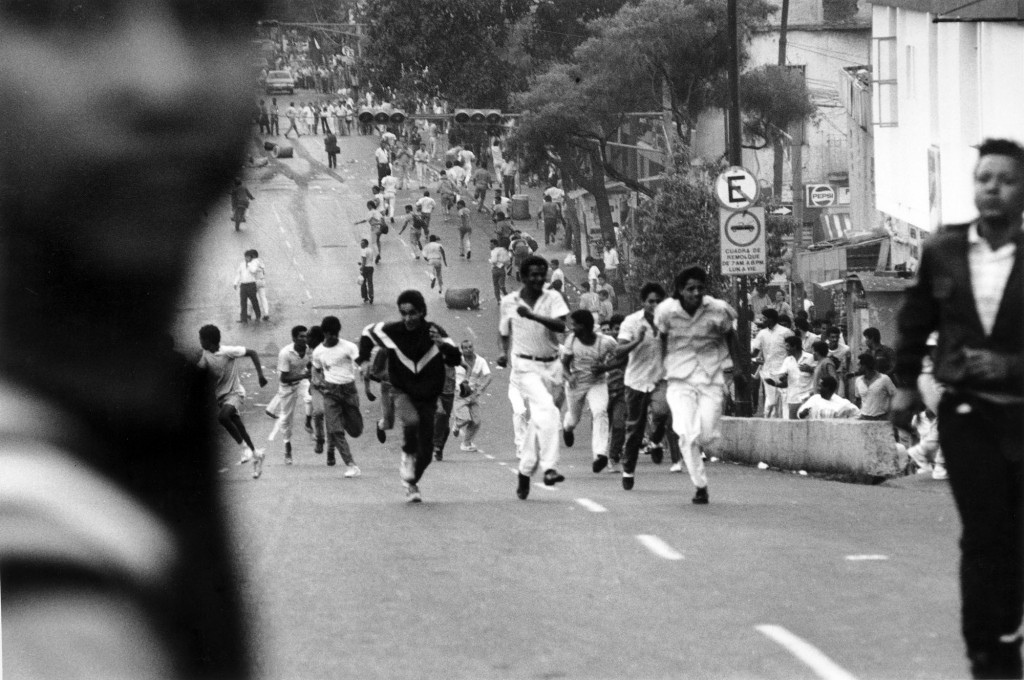

A vivência da fome é uma constante, presente entre nós, que além do mais serve como um ponto a partir do qual construímos uma identidade comum. Em 27 de Fevereiro de 1989, naqueles dias do famoso “Caracazo” [2], quem se rebelou foram os “famintos”, aqueles que carregam consigo como presente e como memória esta terrível condição de não saber se amanhã teremos com que nos alimentarmos. Por isso o instinto imediato dessa famosa revolta foi o saque do comércio alimentar e ir a seguir em busca dos bens de utilidade permanente. Facto aparentemente irracional e sem nenhum sentido transcendente, um acto “antipolítico” por excelência – como diz o velho esquerdista e actualmente novel participante do mais sofisticado jornalismo da direita Teodoro Petkoff (de facto, isso serve de argumento a toda a direita liberal para justificar o genocídio que veio a seguir) – mas que mudou a história do nosso país ou, pelo menos, a partiu em dois: de um lado estamos “nós” – neste caso os “famintos” – e do outro os “filhos da puta” – denominação inventada por Pancho Villa para os seus inimigos – que vivem da nossa fome. A oposição a esse furor supostamente antipolítico está desde logo despojada de qualquer responsabilidade pelo “todo nacional” – ocidental e branco – como de qualquer sujeição ao contrato interclassista que nos une subliminarmente na nação e no Estado que a representa, é da realidade o desespero constante e por momentos histérico de uma casta política que, desde então, não descobre como voltar a representar o povo-fome. Nela se inclui presentemente boa parte das cúpulas chavistas que começam a sentir o mesmo e que vêem com terror como “o caudilho igualitário”, o “comandante-presidente-camarada Hugo Chávez” se afadiga no seu papel de preencher o vazio de toda a representação. Política ou antipolítica, em todo o caso foi essa clara ruptura que mudou tudo e deu início a “outro tempo” colectivo cujo desenlace ainda está pouco nítido, mas ao mesmo tempo absolutamente pendente. Aí terá então nascido a “outra política”? Acho que ainda não.

A vivência da fome é uma constante, presente entre nós, que além do mais serve como um ponto a partir do qual construímos uma identidade comum. Em 27 de Fevereiro de 1989, naqueles dias do famoso “Caracazo” [2], quem se rebelou foram os “famintos”, aqueles que carregam consigo como presente e como memória esta terrível condição de não saber se amanhã teremos com que nos alimentarmos. Por isso o instinto imediato dessa famosa revolta foi o saque do comércio alimentar e ir a seguir em busca dos bens de utilidade permanente. Facto aparentemente irracional e sem nenhum sentido transcendente, um acto “antipolítico” por excelência – como diz o velho esquerdista e actualmente novel participante do mais sofisticado jornalismo da direita Teodoro Petkoff (de facto, isso serve de argumento a toda a direita liberal para justificar o genocídio que veio a seguir) – mas que mudou a história do nosso país ou, pelo menos, a partiu em dois: de um lado estamos “nós” – neste caso os “famintos” – e do outro os “filhos da puta” – denominação inventada por Pancho Villa para os seus inimigos – que vivem da nossa fome. A oposição a esse furor supostamente antipolítico está desde logo despojada de qualquer responsabilidade pelo “todo nacional” – ocidental e branco – como de qualquer sujeição ao contrato interclassista que nos une subliminarmente na nação e no Estado que a representa, é da realidade o desespero constante e por momentos histérico de uma casta política que, desde então, não descobre como voltar a representar o povo-fome. Nela se inclui presentemente boa parte das cúpulas chavistas que começam a sentir o mesmo e que vêem com terror como “o caudilho igualitário”, o “comandante-presidente-camarada Hugo Chávez” se afadiga no seu papel de preencher o vazio de toda a representação. Política ou antipolítica, em todo o caso foi essa clara ruptura que mudou tudo e deu início a “outro tempo” colectivo cujo desenlace ainda está pouco nítido, mas ao mesmo tempo absolutamente pendente. Aí terá então nascido a “outra política”? Acho que ainda não.

E porque não? Mesmo sabendo que a fome serve de contexto comum para nos reconhecermos como iguais nesta maldição e em certos momentos de motor básico do acto de rebelião, logo temos duas maneiras de responder a esta vivência comum: ou, situando-nos nela a partir do ressentimento e de todas as raivas alojadas na nossa memória, procuramos então o seu “grande vingador histórico”, ou dela fazemos uma causa de libertação, opção feita por “el toto” e a sua gente [1]. Quanto à primeira resposta: o chavismo, na sua fase posterior ao referendo de 2004 (Agosto, vitória de Hugo Chávez no referendo presidencial, fim da longa conspiração golpista de direita iniciada em fins de 2001), sendo na sua origem popular uma expressão genuína dessas raivas, finalmente decide-se a confrontar directamente boa parte dos interesses destas classes oligárquicas que viveram “da nossa fome”. Põe de lado qualquer ponderação dialogante com esses “filhos da puta” e lança-se numa linha de radicalização política e ideológica que dura até hoje, certamente comandada de forma pessoal e única pelo presidente.

Concretiza-se tanto numa retórica diária anti-imperialista e anticapitalista como numa política fundamentalmente de expropriação legal de terras, fábricas e empresas que dá cabo dos nervos da velha burguesia e de boa parte das classes médias. Digamos que é por esta via que a fome encontra finalmente o seu grande porta-voz e vingador, mas este, por sua vez, constrói a ilusão de poder estabelecer, a partir da sua liderança, uma relação perfeita governo-poder popular – palavras dele – que é acolhida militantemente por boa parte das bases populares organizadas, se bem que, no fim, acaba por se converter numa situação por demais perversa.

Para além de todo o voluntarismo jacobino e “socialista” por parte do líder, um movimento popular administrado é usado como base de apoio para a criação de um projecto republicano corporativo, burocrático e militarizado, sustentado pelos proventos do petróleo, e um capitalismo de Estado que vai criando, como é natural, a sua própria “boliburguesia”, como lhe chamam [“burguesia bolivariana”], e também uma gangrena de corrupção e de ineficiência que pressagia a sua irreversível decadência. É isto que começamos a verificar quando vemos como as cúpulas chavistas vão perdendo a maioria eleitoral em todas as grandes cidades com o recuo das suas bases tradicionais sobretudo para a abstenção.

Para além de todo o voluntarismo jacobino e “socialista” por parte do líder, um movimento popular administrado é usado como base de apoio para a criação de um projecto republicano corporativo, burocrático e militarizado, sustentado pelos proventos do petróleo, e um capitalismo de Estado que vai criando, como é natural, a sua própria “boliburguesia”, como lhe chamam [“burguesia bolivariana”], e também uma gangrena de corrupção e de ineficiência que pressagia a sua irreversível decadência. É isto que começamos a verificar quando vemos como as cúpulas chavistas vão perdendo a maioria eleitoral em todas as grandes cidades com o recuo das suas bases tradicionais sobretudo para a abstenção.

A fome que apenas se transforma em raiva, convertida depois num discurso rancoroso e vitimista, acaba confundida e sem política pública que não seja manter a esperança quanto à lealdade e à capacidade final do seu gigantesco porta-voz e presidente. Os que não soçobram no oportunismo político e na corrupção, ou perante a desmoralização que esta situação cria inevitavelmente, assim se retirando por completo do “nós-rebeldes” nascido em 1989, tentam uma desesperada resposta de baixo para cima que ataque a sabotagem permanente “da corrupção e da burocracia”, tratando de renovar, agora “de baixo para cima”, a intenção de forjar a aliança, agora perfeita, entre povo e presidente capaz de enfrentar o aparelho de Estado, em concreto, a “direita vermelha”, os “quintas-colunas”, etc.

Como é óbvio, muito embora a extensa oratória presidencial se molde para responder positivamente a estas reclamações fortes e cada vez mais duras, os factos revelam-nos a imensa ilusão, eu diria mesmo fantasia colectiva em que tudo isto está envolto. É a profunda impotência, consciente ou não, que se esconde tanto nas promessas presidenciais como no idealismo “dos de baixo”.

Aqui a fome fica apanhada dentro das suas próprias limitações e aos pedaços e com muita tristeza começa a reconhecer as suas fantasias, assim deduzindo, em seus diálogos quase clandestinos, que não nos resta outro caminho senão a preparação silenciosa para uma próxima confrontação violenta com os “filhos da puta” que voltam a ocupar lugares importantes no poder e até poderiam ganhar as eleições presidenciais de 2012. Dentro desta linha, para sintetizar, a luta de classes certamente tende a agudizar-se, mas isto só por si não basta. A ausência, dentro de muitos dos pólos mais nobres de luta, de “outra política” contrária aos tempos, às expectativas e aos modelos representativos da ordem burguesa já globalizada vai encurralando esperanças ou reduzindo-as a uma defesa a todo o custo dos direitos e dos espaços conquistados dentro do tempo da “revolução bolivariana”. Uma opção assim, sem política e estratégia próprias, sem o seu “grande vingador” instalado no poder, receio dizer que estará facilmente destinada ao fracasso nesta guerra.

No entanto, neste amplo cortejo da fome começam, desde há alguns anos, a ouvir-se ecos diferentes provenientes de uma alma libertária nunca desaparecida no seio das bases populares. É de dentro desse mesmo processo, em que foi preciso enfrentar ao mesmo tempo uma direita rançosa e cada vez mais reaccionária e a sabotagem burocrática, que de repente aparecem frases convertidas em lemas colectivos e por fim em pontos de identidade comum que subvertem as racionalidades políticas e abrem caminho para o que certamente poderia ser uma “outra política”.

São os seus verdadeiros pontos de nascimento no interior de um país e de um processo histórico determinado de forma taxativa pela ruptura produzida pela rebelião de 27 de Fevereiro. Fora dele, não somente é impossível qualquer alternativa como partirá de um vanguardismo inútil e prepotente a que nunca faltam actores e propagadores. Com esta frase de “el toto”, repetida por ele uma e outras vezes com todo o orgulho, vai-se constituindo em Maracaíbo uma coluna de combate dentro do movimento popular que não aceita um comando exterior ao seu próprio processo de libertação.

São os seus verdadeiros pontos de nascimento no interior de um país e de um processo histórico determinado de forma taxativa pela ruptura produzida pela rebelião de 27 de Fevereiro. Fora dele, não somente é impossível qualquer alternativa como partirá de um vanguardismo inútil e prepotente a que nunca faltam actores e propagadores. Com esta frase de “el toto”, repetida por ele uma e outras vezes com todo o orgulho, vai-se constituindo em Maracaíbo uma coluna de combate dentro do movimento popular que não aceita um comando exterior ao seu próprio processo de libertação.

Apesar de muitos deles estarem perdidos entre mil confusões e dúvidas, a claridade de um postulado que convida, primeiro, a dignificar plenamente a nossa condição de “famintos” e, depois, a converter essa mesma fome, não numa raiva lamurienta e vingativa mas em “fome de autonomia e de poder”, expressa de forma agitadora por um verdadeiro batalhador de rua, acaba por criar movimento e pontos imediatos de encontro com um potencial político enorme. Se “na minha fome mando eu”, então “não me venhas vender os paraísos da minha felicidade, nem sequer te peço que dês solução às minhas duras necessidades”. Em primeiro lugar porque este é um problema “nosso” uma vez que assim nos definimos como “homens e mulheres que tomámos o comando da nossa própria condição e destino” e, a seguir, como geradores da “ciência necessária” onde não exista nenhuma necessidade de profetas e de revolucionários com saberes acabados e projectos luminosos de libertação que, de facto, bem mais cedo do que tarde, se convertem numa casta que se vira contra nós. Com “el toto” começa a nascer um “nós”, uma comunidade de afecto e de combate, que primeiro se estabelece como uma “comunidade de iguais”, se bem que iguais na sua fome, mas uma fome que é ponto de partida para se desfazerem de fantasias caudilhescas e da ideologia do “Estado socialista” em que se espoja o movimento popular e o esquerdismo chavista. Se vier a guerra contra todo o ampliado mundo dos “filhos da puta” com uniformes do Estado ou gravatas do patronato nacional ou imperial, então teremos guerra. Mas já não é uma guerra desesperada e reconhecida a partir da frustração e da tristeza, mas sim o desenlace inevitável de um processo que apenas começa a percorrer os primeiros ciclos de aprendizagem, mas no qual estamos obrigados a ir criando as bases de “uma república nossa e autogovernante”, decifrada a partir da acumulação de saberes que vão compondo uma verdadeira “razão de todos”.

Uma das coisas que facilitam este lema de “el toto”, ao definir e dar vida a um sujeito político “que manda na sua fome”, é efectivamente o nascimento de uma nova militância que começa a reconhecer-se a partir do que pode ser “outra política”, isto é, outros parâmetros políticos a partir dos quais se assuma a construção e a luta revolucionária. Para um “nós” nascente na prática de “outra política”, o importante por agora é que começam a criar-se expectativas militantes que descartam a velha angústia de medir a pertinência de um projecto político a partir dos esquemas de comando pré-estabelecidos pela lógica do poder constituído e a substituem por um constructo [3] aberto e organizado sobre os seus próprios tecidos orgânicos que são, por sua vez, a medida do seu próprio poder. Quer dizer, no qual não valemos pela capacidade de domínio sobre a realidade que acumularmos, mas sim pela nossa capacidade para forjar “outra realidade” completamente diferente, independentemente das contaminações e contradições históricas que carrega consigo e, portanto, das transições, das jogadas tácticas e dos processos de crescimento por que há-de passar.

São realidades da luta, mas simultaneamente alegres e igualitárias, que parecem dispostas a esperar que uma nova ciência e um novo saber revoltosos continuem a desenvolver-se e consigam ajudar a triunfar definitivamente sobre o decadente mundo administrado pelo comando capitalista e todos os seus filhos naturais, começando pela máquina do Estado. Prestamos contas unicamente à base popular, e não a essas doutrinas, filhas do estalinismo, ou seja qual seja o seu campo doutrinário, que simplesmente já não servem para nada… temos de avançar por aí se quisermos a divina sensação de libertação militante, graças, entre muitas outras, à oferenda espiritual que nos concedem “el toto” e, muito para além dele, o espírito colectivo que se desempenha a partir da fome como definição de igualdade e desejo de libertação.

2. Para além da nossa fome, a classe operária que já não se assume como tal

E como chega a nascer uma “outra política” quando a condição comum já não é só a fome mas também a exploração? Percebemos que qualquer “outra política” nasce no contexto de uma explosão – ou de uma tendência explosiva – inesperada no seio de uma situação que parecia estar sob absoluto controlo dos “filhos da puta”. Por outras palavras, ela mesma é uma espécie de acontecimento no meio de uma manifestação de rebeldia que, como todas elas, tem o grande problema de não saber o que fazer “no dia seguinte”, nem projecto para isso. Manifesta-se como “presença” de um sujeito que nasce ali mesmo, nesse tempo de rebeldia e desejo emancipador onde uma nova verdade aparece, pegando nos ensinamentos do amigo e mestre argentino Raul Carderias. Mas, ao mesmo tempo, esta visão partilhada do que é a produção de um sujeito que se exprime na base de “outra política”, a nosso ver, parece dever ir de par com um reconhecimento da imensa importância do problema da identidade, do “quem somos?” e, com isso, da questão-chave que é saber como definir-nos a nós próprios no meio destas convulsivas histórias. É a lição, entre outras, de “el toto”. Notamos que a mesma prioridade dada ao próprio facto, ao acto insurreccional como manifestação primária do sujeito político emancipador, tem a identidade produzida nesse mesmo processo que serviu de motor libertário e ponto de partida para a construção de uma visão possível do “dia seguinte”, ou seja, do processo emancipador.

É precisamente em redor deste assunto da presença e da identidade, no quadro da exploração do trabalho, que eu quereria comentar alguns factos que, a partir da minha experiência militante, serviram de ponto de partida para começarmos a reconhecer-nos como participantes em algo que, no mínimo, se coloca como a prática de “outra política” aqui nesta terra venezuelana no seio da classe trabalhadora; é, no fim de contas, um relato do que espero que seja um dos seus muitos registros de nascimento.

Digamos para começar: no campo alargado da esquerda, muito se tem dito, contra e a favor, acerca do chavismo ou desse fenómeno político que significa a chegada de Hugo Chávez ao poder e, com ele, da “revolução bolivariana”. Já falámos um pouco sobre isso. No entanto muito pouco foi dito acerca das rebeldias interiores que subjazem a este tempo da “revolução bolivariana”, que rompem precisamente com os referentes habituais de quem só leia uma realidade chamada “Venezuela” com base nos cenários mediáticos dominantes. Uma dessas coisas que escapam ao modelo interpretativo tem a ver com o aparecimento de uma tendência dentro de uma classe trabalhadora que, nestes últimos tempos, se apropriou do dispositivo retórico chavista – agora socialista –, acabando por se converter num seu “agente selvagem”, tomando e ocupando empresas, exigindo o controlo operário sobre elas, mas ao mesmo tempo construindo uma nova identidade de si própria; facto que, no fim de contas, se veio a revelar imprescindível.

Acontece que, numa pequena cidade chamada Cumanacoa, situada no noroeste costeiro do país, é tomada uma central açucareira por três centenas de trabalhadores. Depois de uns duros nove meses de ocupação, o Estado reconhece o facto e inicia uma série de negociações tanto com os trabalhadores como com os empresários. Da parte destes últimos, a única exigência foi o pagamento do que restava de uma fábrica em total obsolescência técnica. Imaginamos que a burocracia terá negociado na base de “benefícios mútuos”, como é muito habitual nestas terras, e de facto eles desapareceram de cena.

Acontece que, numa pequena cidade chamada Cumanacoa, situada no noroeste costeiro do país, é tomada uma central açucareira por três centenas de trabalhadores. Depois de uns duros nove meses de ocupação, o Estado reconhece o facto e inicia uma série de negociações tanto com os trabalhadores como com os empresários. Da parte destes últimos, a única exigência foi o pagamento do que restava de uma fábrica em total obsolescência técnica. Imaginamos que a burocracia terá negociado na base de “benefícios mútuos”, como é muito habitual nestas terras, e de facto eles desapareceram de cena.

Então começou a negociação com os trabalhadores mas, no meio dela, acontece algo que rompe com as previsões e situa o problema num nível que acabou enredado num conflito realmente emblemático para toda a classe trabalhadora do nordeste do país. Numa assembleia de trabalhadores onde eu me encontrava presente discute-se a formação de um Conselho de Trabalhadores que assuma a negociação com o governo. Tomo a palavra e refiro-me ao facto, repetindo e repetindo o papel da “classe operária” nesta história, representando, se quiserem, o pequeno papel clássico da vanguarda iluminada. Mas, de repente, avança um dos trabalhadores presentes e tira-me a palavra. Visivelmente aborrecido, lembra-me que, por favor, não continue a referir-me a eles como “operários”, que eles já não são operários, mas sim “trabalhadores livremente associados”. Por outras palavras, já não se consideram os operários de ninguém, a sua nova condição corresponde a uma definição de si próprios que os obriga a libertarem-se de toda a relação de submissão. E isto tem uma consequência muito concreta porque, segundo esse companheiro, se já não são operários, então já não vão trabalhar para ninguém, não aceitam ser contratados por nenhum patrão que assuma o comando do seu trabalho, contratar-se-ão a eles próprios dando início ao que Negri chamava um processo de autovalorização do trabalho.

Esta simples definição de si próprios acaba por criar neles uma “nova subjectividade política”, que serve de ponto de partida para uma confrontação com o Estado-patrão que dura até aos dias de hoje. Falamos de mais de dois anos de confrontação sem nenhum acordo definitivo, mas da qual nasce um poder, ou se quisermos “uma política”, que faz desmoronar-se a estratégia de Estado para se converter no novo patrão de uma força de trabalho que tomou em suas mãos, com a sua luta, determinados meios de produção. Mesmo sem formalizar um acordo, ao Estado não resta todavia outro caminho que não seja aceitar a situação, desembolsando os capitais e recursos necessários para retomar um processo de produção sob controlo quase absoluto dos trabalhadores. Espera, naturalmente, por melhores dias para retomar o controlo perdido, logo veremos. No entanto, seja como for chega-se por fim a uma frágil situação de “equivalência de poderes” entre o Estado e os trabalhadores, que dilui por completo os contornos da típica manobra de cooptação e exploração da mais-valia política produzida pelos trabalhadores e o povo nos seus processos de luta.

Mas a coisa não fica por aqui. De então para cá, nestes dois anos pelo menos, foram tomadas mais oito fábricas na região que envolvem uns quatro mil trabalhadores nas quais o mesmo fenómeno se vai repetindo, nem sempre com igual força e com a mesma sorte para o processo emancipatório da classe operária na região. Nasce, em todo o caso, aqui também, “outra política” ligada a um contexto operário clássico em que morrem as velhas retóricas socialistas, começa a ser quebrado o projecto corporativo de Estado promovido pelas altas cúpulas do chavismo, sendo subterraneamente gerado “outro processo revolucionário” ancorado nos valores do pleno autogoverno dos colectivos sociais que assumiram o desafio revolucionário numa base insólita e “selvagem”.

Mais. Esta mesma situação poderíamos vê-la repetida em fenómenos que se verificam presentemente, como ter-se conseguido o controlo operacional da recolha do lixo em Caracas por parte de centrais cooperativas em combinação com trabalhadores que ocuparam as principais empresas recolectoras, que estavam nas mãos de máfias transnacionais ou de personagens-chave da cúpula chavista. Ou, até, em partes importantes do movimento indígena do ocidente do país que se negaram a ser “vítimas” de nada (postura que tradicionalmente assumem as comunidades manipuladas pelos serviços do governo ou pelas cruzadas religiosas) e se assumem plenamente como “comunidades da sua terra e com direito a ela”, como veremos adiante.

De qualquer forma, nesse plano em que já não estamos apenas concentrados em alimentar níveis de autonomia e dignidade populares indispensáveis a um processo emancipador, mas, mais do que isso, nos inserimos no seu quadro estrutural e material, ou seja, quando aparecem os cenários de rebelião possível dentro do sistema de relações de produção, nós encontramo-nos, tal como em Maracaíbo e nos movimentos de rua “que comandam a sua fome”, com uma classe trabalhadora que se bate concretamente pela posse dos meios de produção. Todas as regiões do país estão cheias de “assaltos” contra a propriedade privada dos meios de produção que agora se convertem em confrontação cada vez mais aberta contra o patronato tecnocrático do Estado, no âmbito de uma luta que vai de par com a decadência e a legitimidade política das cúpulas burocráticas e representativas identificadas com o chavismo e o PSUV [4]. Cúpulas essas que se dividem em duas partes: uma que reflete para a direita e opta pela repressão e criminalização das lutas populares, outra que tenta “cavalgar a onda” e acomodar a sua política à linha de “controlo operário” difundida pelo próprio presidente, mas que se fecha numa maquinaria de Estado que, se alguma coisa revela, é novamente a fantasia e o sonho ideológico em que está encravada. Por seu lado, os trabalhadores também vivem o seu processo contraditório, mas menos fantasioso. Também eles se dividem entre, por um lado, os que continuam apegados à conquista das suas reivindicações, ou pelo menos ao pagamento de todas as dívidas e direitos não cancelados, chegando a pedir a presença de um patronato responsável e não “terceirizante” do trabalho que os rebaixe à condição de simples contratados e, por outro lado, os que dão o “salto revolucionário” da exigência do controlo operário.

E é aí que temos aprendido a distinguir duas coisas fundamentais. Primeiro, que este último “salto” depende originariamente da capacidade da classe para se negarem enquanto operários e exigirem a administração directa do contrato laboral. É o ponto de definição. A partir daí começa a aprofundar-se o desejo libertador de abarcar o controlo total do processo de produção, acabando com os sistemas constituídos de divisão despótica do trabalho, e vai-se aproximando da ideia de um “plano industrial” que desmantele a doutrina da “planificação central” do Estado e se vá criando uma ciência da “planificação em fluxo” que possa ir destruindo como o furacão mas, ao mesmo tempo, vá criando no plano da produção uma vida nova como o ventre materno. E a segunda [coisa fundamental] tem a ver com as limitações deste mesmo impulso libertário, a partir do momento que não vê outra coisa que não sejam meios e relações de produção, por conquistar, por criar. O nó cego clássico de todos os “obreirismos” e “socialismos científicos” que converteram o marxismo numa nova metafísica essencialista e deixaram de ver o mundo nas suas transformações e dilacerações materiais.

A nós, pelo menos, faltava-nos esta experiência de dez anos “revolucionários” para nos apercebermos até que ponto qualquer “outra política”, para além do problema da constituição da comunidade popular e da mudança das relações de produção, acaba por enfrentar o dilema da “libertação territorial”. Enfrentar, afinal, a obrigação de ir pensando-se e fazendo-se a partir de uma “outra visão” de totalidade onde ela mesma se descobre e, ao mesmo tempo, fabrica os processos de libertação territoriais.

3. Sabino traça o caminho: o repto territorial da “outra política”

Em Caracas ou na região oriental do país vai-se avançando enquanto os movimentos indígenas em resistência são encurralados, reprimidos e fragmentados, se bem que muito mais vivos e transcendentes do que parece. O processo conjunto nesse sentido é muito desigual e combinado, como diria Trotsky. O que é seguro é que importantes manifestações de resistência, todas próximas ou participantes de actos de rebeldia importantes, aparecem, dão-se uma identidade e trocam a velha angústia da “tomada de posse” ou da participação no “poder” pela criação de um constructo colectivo poderoso e constituinte que, pelo menos, imponha ao Estado uma situação de “equivalência de poderes” que faculte o nascimento de uma nova realidade política que abre o futuro.

Falta-nos, em todo o caso, um critério para abordar algo que não podemos despachar (muito “pós-modernistamente”, por certo) arrumando-o como parte dos desejos deixados pelos velhos legados – supostamente fracassados – do materialismo histórico e do movimento comunista no que diz respeito a uma “visão de totalidade”. Pelo contrário, o que vivemos e o que pensámos deixa-nos convencidos de que qualquer conhecimento que vá sendo construído com a prática de “outra política” ganha força na medida em que for tateando e visualizando essa “outra totalidade” que já não é só um assunto metodológico e de “lógica dialética” de análise mas sim um conjunto possível de “outras realidades”. Destas, se virmos como se integram materialmente e ganham significado político, isto é, como se convertem em “mapa de luta” de um sujeito que se faz presente, aparece uma visão de conjunto que nos situa dentro de uma “totalidade em potência”, se me é permitido o termo.

É precisamente aqui que se revela a importância das lutas de libertação territorial fora de qualquer localismo e vistas, antes, como ponto de partida de uma construção de totalidade que “não é a soma das partes territoriais libertadas” mas sim um processo integrador do todo das conquistas revolucionárias de baixo para cima que vai enchendo de riqueza a realidade, deixando ver novas complexidades e produzindo o que poderia aproximar-se da ideia de uma “outra república”, aberta e sem fronteiras, na nossa linguagem “nossamericana”.

Quanto a isto, e retomando o tema indígena, prefiro concentrar-me no imenso significado da luta empreendida pelo cacique Sabino na sua confrontação com os poderes dos fazendeiros locais, transnacionais e militares, em função dos direitos do seu povo à territorialidade ancestral espoliada pelas sucessivas conquistas coloniais ou colonizantes, até aos tempos de hoje. Sem entrar em muitos pormenores, esclareça-se apenas que o cacique Sabino, actualmente preso na cadeia de Trujillo, acusado de assassinato e de rebelião contra o Estado, representa uma encruzilhada chave numa consciência colectiva que redescobre o problema da terra, da “nossa terra”, como centro do processo de libertação, situada esta, agora, muito para além das tradicionais consignas nacionalistas e anti-imperialistas que se condensaram nas políticas de “libertação nacional”. [Sabino] está preso, submetido ao ódio muito particular de alguns ministros do governo que viram nele, e nos movimentos seus aliados, um verdadeiro perigo para o Estado, para os seus interesses e compromissos particulares, quiçá com toda a razão (e não faltando, naturalmente, as esperadas acusações de contrarrevolucionários, agentes da CIA, etc.).

De facto Sabino e o povo yukpa que o acompanha, numa luta directa e frontal, puseram na ordem do dia a possibilidade de forjar um processo de libertação efectiva que não só “descrioulize” a sociedade e o “nós rebelde”, isto é, que ensine a ver-se a partir da história e do presente próprios dos indígenas, mas que, além disso, veja no legado indígena na sua luta pelos estados “plurinacionais” e pelo direito à territorialidade um ponto de partida a partir do qual possamos ir fabricando uma totalidade que contrarie radicalmente a herança e o domínio do sistema capitalista. É uma humilde demonstração daquilo que nos vem a ensinar, por exemplo, o povo mapuche no Chile, com a sua luta frontal contra o Estado repressivo, colonial e neoliberal chileno. Na linguagem muito directa e cheia de autenticidade que o caracteriza, Sabino – e, se quisermos, o conjunto do movimento indígena em resistência – mostra-nos que “a terra”, aquilo que se designa por “pachamama”, supõe uma “visão do mundo”, uma cosmogonia, uma insurreição cultural e uma proposta de propriedade comum, modelos de produção alternativos e relações humanas dentro deles, que se tornam um conteúdo básico, desde logo de recorte programático, para qualquer “outra política”.

É precisamente a partir desta riqueza de conteúdos que descobrimos uma totalidade nascente, poderíamos dizer “nossamericana” para lhe dar ampla e aberta territorialidade, que não conseguiu abarcar nem o movimento popular urbano nem o movimento dos trabalhadores devido ao próprio quadro opressivo e cultural em que vivem. Dá-lhes, em todo o caso, esse ponto de ruptura profunda em que nos dispomos a abraçar “o todo da nossa terra” e torná-la completamente “nossa” ao dispormo-nos a ver nela não somente um problema de poder e de controlo, mas sim esse mundo autogovernante e comunista – se o termo não incomoda – nascente que nos traça o verdadeiro caminho revolucionário dentro de um ciclo de tempo que rompe todas as lógicas da “angústia da conservação ou da ganância representativa” e, em geral, todas as dinâmicas burguesas da política.

Para pegarmos outra vez em exemplos da experiência, agora pelo que supõe esta encruzilhada que o cacique Sabino simboliza, numa ocasião, aquando da ocupação do Tribunal Supremo de Justiça pelas comunidades yukpas identificadas com a causa de Sabino e do fracasso do seu cometimento já que o tribunal negou aos caciques yukpas presos o direito a serem julgados em tribunais próprios, quer dizer, indígenas, o filho dele “Sabinito” – um rapaz de 21 anos – disse, no fim, em conferência de imprensa, as palavras seguintes: “Se o governo não nos apoia, então nós também não apoiaremos o governo, assumimos inteiramente esse risco e defender-nos-emos sozinhos como sempre temos feito”. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido uma frase assim, tão clara, em todos estes anos “revolucionários”, dita por algum actor do movimento popular. Todas estas comunidades indígenas têm apoiado o governo bolivariano e, em geral, “o processo”, como dizemos.

É uma situação igual tanto à de “el toto” , como à dos companheiros trabalhadores de Cumanacoa, como à de inúmeras outras versões rebeldes deste processo. Mas nenhum, que eu saiba, foi capaz de colocar a questão política com tanta clareza e de elevar essa meta da “equivalência de poderes” a um condicionamento explícito do apoio segundo o princípio libertário do “apoio mútuo” de forma tão corajosa e lúcida. Obviamente esta declaração só é possível se já se vive, além do compromisso libertador que nos une a todos há mais de vinte anos de ruptura, uma “visão do mundo” onde a totalidade já não se exprime politicamente no Estado, muito menos no simbolismo dos seus líderes e caudilhos, mas sim em “aquilo que somos” como povo que assume a sua luta própria, e a torna em acto, em palavra e em projecto de vida.

O Estado ficou abaixo disso. E abaixo, em prioridade, ficaram também as relações eventuais, tácticas ou estratégicas, que possamos ter com os intervenientes envolvidos no Estado. Acima estamos nós, esse “nós” nascente e expansivo, ao que parece preparado para forjar uma “outra política” e “outro projecto de vida”, na medida em que as lutas de libertação territorial possa ir ganhando espaço e hegemonia. Aqui, a exigência do reconhecimento da “equivalência de poderes” atinge o máximo da sua tensão e da sua importância neste momento histórico, mesmo se temos de admitir que a vitória neste particular não está fácil. Seja como for existe uma batalha territorial e de conteúdos de uma nova vida comum que já se vai deslocando da resistência indígena para uma imensa quantidade de colectivos de base, e que logo veremos agudizar-se com a formação das “comunas” que o Estado, dada a sua natureza, procurará inserir corporativamente na sua maquinaria de controlo político e social.

E, para concluir, constatamos que:

– na dignidade de assumir plenamente a nossa condição de “famintos”,

– nas presenças e identidades livres de submissão que se manifestaram dentro do movimento operário e de trabalhadores,

– na visão territorial e de totalidade alternativa que nos ensina a própria resistência indígena, entre tantas outras,

se constata com muita alegria o nascimento entre nós de “outra política” e, portanto, de outra estratégia e outra vivência militante.

De facto, ver que isto é possível mostra-nos a possibilidade concreta de “outra política”, entendendo que todos estes governos progressistas no contexto nossamericano se serviram para alguma coisa foi para reconhecer, por obrigação de origem, direitos e liberdades que foram fundamentais na maturação de um ciclo vivido a partir das bases populares, ciclo esse cujo tempo de expansão entrevemos ao longe mas que está a deixar ensinamentos-chave para o processo de libertação conjunto. Devido à própria corrosão interna que vai afectando estes governos, e que, na Venezuela, se manifesta na impossibilidade de dirigir qualquer processo revolucionário que não acabe num triste projecto de Estado burocrático e de sentido corporativo – clássica visão de empresa dirigente –, ainda por cima cada vez mais submetido à lógica que lhe impõe o capitalismo global, é evidente que a sobrevivência, ou não, desse “outro ciclo político” já não pode depender deles, mas sim das forças próprias.

Estamos obrigados a desenvolver estratégias de “libertação territorial” que possam afiançar, como dizíamos, novas presenças e identidades em espaços sociais e territoriais cada vez maiores que, se alguma vez lhes calhar terem de enfrentar governos de cariz abertamente reaccionário, estejam preparadas para o fazer. O que muda são as intensidades e as formas de luta, já não a sua própria possibilidade. Uma “república autogovernante e nossamericana”, como aqui dizemos, parece em todo o caso começar a constituir-se, o que torna cada vez mais necessário que as ideias e as ciências que são precisas para a criação de qualquer “outra política” ligada ao seu processo constitutivo se desenvolvam e transmitam num terreno alargado de diálogo de experiências, com capacidade para assumirem plenamente os duros tempos que se avizinham.

Notas do tradutor

[1] Francisco Ferrer, “el toto”, é um dirigente popular da cidade de Maracaíbo.

[2] O “Caracazo” foi uma série de revoltas de trabalhadores pobres que aconteceu em Caracas em 27 e 28 de Fevereiro de 1989. Ao tempo o presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez decretou uma série de severas medidas de austeridade impostas pelo FMI. A revolta espontânea partiu da cidade de Guarenas, na periferia da capital, e traduziu-se em violentos protestos, saqueamentos, incêndios e bloqueios. As forças policiais e do exército reprimiram duramente os distúrbios, que logo se estenderam a todas as grandes cidades do país. O número oficial é de 5.000 mortos. Do nome da cidade de Caracas, e por analogia com o “Bogotazo”, uma anterior revolta acontecida em Bogotá (Colômbia) em 1948.

[3] Constructo: ideia ou conceito complexo resultante de síntese de um conjunto de ideias simples (Dic. Porto Editora).

[4] Partido Socialista Unido da Venezuela, “o partido do povo venezuelano, da Revolução e do Comandante Hugo Chávez Frías”.

Tradução do Passa Palavra.

Muito bom esses últimos textos que o passapalavra publicou: “O nascimento de ‘outra política’ na Venezuela”, “criamos um mostro: a ocupação” e “entrevista com N. Chomsky”.

Parabéns para o coletivo!!!