Por Elaine de Azevedo, Yiftah Peled e Acácio Augusto

A história e as ciências foram necessárias para combater a Idade Média:

o saber contra a crença.

Agora lançamos a arte contra o saber:

o retorno à vida.

Nietzsche

A Vale S.A. (antiga Cia Vale do Rio Doce) é uma das maiores empresas de mineração do planeta, com liderança nos segmentos de produção de minério de ferro e níquel. Formou-se e expandiu-se em meio a onda desenvolvimentista da Ditadura Civil-Militar (1964-1985). Ao inaugurar, em 1966, diante da praia central da capital Vitória, o Terminal Marítimo de Tubarão colocou o estado do Espírito Santo como maior polo exportador de minério de ferro e pelotas do mercado.

O relatório de insustentabilidade produzido pela Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale mostra a dimensão das consequências dessa intervenção. A antiga praia de surf está hoje contaminada com minério de ferro que afetou sua estrutura, a pesca e a biodiversidade marítima local. As areias recebem o lixo jogados dos 1200 navios que circulam pela orla todo o ano. O terminal se apropria e faz uso abusivo de água potável para sua manutenção. Os moradores da capital sofrem as consequências de um “pó preto” permanente, finamente disperso no ar, que entra nas casas e nos pulmões. Vitória perdeu o status de uma capital com potencial turístico devido à poluição de sua bela orla marítima e a devastação da paisagem urbana. Em outros locais do mundo e do Brasil – Pará, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal – onde a Vale opera, os danos são similares. O referido relatório ainda expõe que a empresa não assume o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), um instrumento legal para corrigir as irregularidades e exigir reparação de danos ao ambiente e aos moradores. Os governos Federal e Estadual e a estrutura judicial pública, parceiros da corporação, garantem a desresponsabilização da violação das legislações trabalhista, ambiental e de direitos humanos.

O relatório de insustentabilidade produzido pela Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale mostra a dimensão das consequências dessa intervenção. A antiga praia de surf está hoje contaminada com minério de ferro que afetou sua estrutura, a pesca e a biodiversidade marítima local. As areias recebem o lixo jogados dos 1200 navios que circulam pela orla todo o ano. O terminal se apropria e faz uso abusivo de água potável para sua manutenção. Os moradores da capital sofrem as consequências de um “pó preto” permanente, finamente disperso no ar, que entra nas casas e nos pulmões. Vitória perdeu o status de uma capital com potencial turístico devido à poluição de sua bela orla marítima e a devastação da paisagem urbana. Em outros locais do mundo e do Brasil – Pará, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal – onde a Vale opera, os danos são similares. O referido relatório ainda expõe que a empresa não assume o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), um instrumento legal para corrigir as irregularidades e exigir reparação de danos ao ambiente e aos moradores. Os governos Federal e Estadual e a estrutura judicial pública, parceiros da corporação, garantem a desresponsabilização da violação das legislações trabalhista, ambiental e de direitos humanos.

Não bastasse os impactos contínuos inerentes à atividade mineradora, em 2015, sobreveio uma tragédia anunciada: a Vale conseguiu tutelar a morte de dezenove pessoas e a destruição do Rio Doce, um manancial de água e vida de 853 km. O próximo dia 5 de novembro lembrará os dois anos do desastre ambiental provocado pela atividade extrativista mais sério que o Brasil já sofreu. Foi o maior desastre envolvendo rejeitos da mineração já ocorrido no planeta. Um desastre não no sentido de algo que se abate sem que nada possamos fazer, mas uma tragédia anunciada, sob a responsabilidade da Mineradora Samarco, uma aliança comercial entre a empresa brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton.

Vidas perdidas, um rio e seu ambiente ao redor devastados, famílias destruídas, nenhum tipo de indenização às vítimas, nenhum apoio as comunidades tradicionais que dependiam do rio para sobreviver, a conivência silenciosa dos governos Federal e estaduais (especialmente de Minas Gerais e Espírito Santo), das agências reguladoras e de todo o povo brasileiro que esqueceu. Na atual velocidade dos fluxos de informações e capitais, o maior ecocídio já ocorrido em solo brasileiro foi rapidamente retirado da agenda de governos e da chamada sociedade civil. Em pouco tempo, as preocupações com a sobrevivência e a recuperação econômica obstruíram até mesmo o luto pela morte do Rio Doce. Com exceção dos Krenak, últimos Botocudos do Leste, que não apenas choraram o rio, como chegaram a bloquear a estrada de ferro exigindo a imediata interrupção das atividades mineradoras, a maioria das pessoas voltou à sua vida normal. Do mais alto funcionário ao mais humilde cidadão e/ou funcionário da Vale, todos retomaram suas rotinas. Diante da dor e da catástrofe, diante da morte em escala industrial, diante da contaminação das águas e do solo, a maioria covarde e obediente se comportou como Eichmann: se eximiu de responsabilidade e declarou que estavam “apenas fazendo seu trabalho”.

Como outros grandes desastres ambientais sem responsabilização, em Bophal na Índia, em 1984, causado pela Union Carbide/ Dow Chemicals; no Golfo do México, em 2010, causado pela BHP Billiton; no Delta do rio Níger na Nigéria, desastre contínuo que acontece desde 1960 com a gradual instalação das multinacionais do petróleo (Shell, Chevron, Agip, Mobil), o cenário foi cuidadosamente construído para garantir a irresponsabilização e a apatia (do grego apatheia: ausência de sofrimento ou paixão, em seu sentido cristão transmutado como mortificação de si) tomou conta de corações e mentes. Assim, tudo é visto como fatalidade incontornável até o próximo desastre, dos governantes aos cidadãos a resignação aos imperativos da ordem e do progresso faz com que as catástrofes se tornem rotineiras. Algo ainda mais grave em um país sob o signo do subdesenvolvido e da alta dependência econômica de atividades de grande impacto ambiental (como a mineração e a extração de petróleo); legislação e controle ambiental flexíveis; índices astronômicos de corrupção no governo e nas empresas; nível de educação abaixo da média mundial; população carente de serviços sociais básicos e precária consciência socioambiental. O sonho de desenvolvimento inaugurado pela Ditadura Civil-Militar e constantemente retomado por governos de direita e de esquerda, vem produzindo até agora um cenário de morte, destruição e devastação, com picos de tragédias como estas.

Seguindo seu papel de uma corporação neoliberal catalizadora de lucros para seus acionistas transterroritoriais, em troca de postos de trabalho e de inserção econômica do estado capixaba no cenário desenvolvimentista brasileiro, a empresa busca a redenção, constituindo articuladas parcerias com a universidade federal e as agências de pesquisa estadual e federal que estimulam estudos e conhecimento “voltado aos setores de interesse comercial”. A Fundação Vale mantém iniciativas e projetos culturais, como a restauração de patrimônios materiais e imateriais e promove festas, eventos culturais locais e formação musical, como é divulgado amplamente no seu site. Suas armas discursivas de produção de apatheia. Em nível local, a Fundação tem vasto domínio. Seleciona ações culturais e artistas que lhe servem como alavanca publicitária e que legitimam suas práticas neoliberais, produzindo uma imagem de benevolente e indispensável agente no cenário capixaba. A Vale usa inteligentemente o poder e o controle da subjetividade ou “os sistemas de equivalência na esfera da cultura”, inspirando-se nos termos de Suely Rolnik. Assim, tudo se torna contornável e negociável, mesmo a destruição dos recursos mais elementares para a vida.

Seguindo seu papel de uma corporação neoliberal catalizadora de lucros para seus acionistas transterroritoriais, em troca de postos de trabalho e de inserção econômica do estado capixaba no cenário desenvolvimentista brasileiro, a empresa busca a redenção, constituindo articuladas parcerias com a universidade federal e as agências de pesquisa estadual e federal que estimulam estudos e conhecimento “voltado aos setores de interesse comercial”. A Fundação Vale mantém iniciativas e projetos culturais, como a restauração de patrimônios materiais e imateriais e promove festas, eventos culturais locais e formação musical, como é divulgado amplamente no seu site. Suas armas discursivas de produção de apatheia. Em nível local, a Fundação tem vasto domínio. Seleciona ações culturais e artistas que lhe servem como alavanca publicitária e que legitimam suas práticas neoliberais, produzindo uma imagem de benevolente e indispensável agente no cenário capixaba. A Vale usa inteligentemente o poder e o controle da subjetividade ou “os sistemas de equivalência na esfera da cultura”, inspirando-se nos termos de Suely Rolnik. Assim, tudo se torna contornável e negociável, mesmo a destruição dos recursos mais elementares para a vida.

A Fundação Vale mantém o Museu da Vale, uma estrutura que já abrigou exposições de grandes nomes das Artes Visuais brasileiras. Logo após o desastre anunciado que destruiu o Rio Doce, o Museu da Vale desacelerou suas atividades culturais no Espírito Santo. A empresa endossou, protocolarmente, os períodos de sofrimento e de comoção diante da morte das vítimas e das perdas ambientais. Silenciou, envergonhada, diante da notoriedade internacional que o desastre anunciado e sob sua responsabilidade ganhou. No Espírito Santo, que junto a Minas Gerais foi o estado mais afetado, as mobilizações em favor das vítimas continuam acontecendo, ainda que não o suficiente para barrar a destruição. São persistentes, mas se mantêm numa tentativa Dom Quixotiana frente aos moinhos de vento.

Logo após a negligência provocada pela atividade mineradora (por isso evitável), uma minoria potente composta de ambientalistas, organizações de afetados pela Vale e grupos de pesquisa preocupados com os impactos da mineração, apontou a Vale e a Samarco como responsáveis pelo desastre anunciado e se colocaram frente àqueles que, compreensivelmente, defendiam os (seus) postos de trabalho e a manutenção da posição do estado capixaba no cenário industrial extrativista. Mais uma vez nos deparamos com a infeliz atualização da figura de Eichmann, que apenas se preocupa com a garantia da sobrevida, ainda que a vida se encontre esmagada pelo progresso que, até o momento, só produziu campos de morte e destruição do meio ecológico.

Estimulados pela memória lábil e pelo tempo, fiel companheiro das grandes tragédias ambientais, lentamente, o Museu da Vale ressurge. Reiniciou com exposições artísticas pouco divulgadas e vem apoiando projetos de agentes culturais locais incluindo, irônica e espertamente, artistas independentes, representantes de coletivos de minorias sociais e da mídia contra-hegemônica que, na falta de coragem ou de outras formas de apoio cultural, rendem-se ao apoio da empresa.

Estimulados pela memória lábil e pelo tempo, fiel companheiro das grandes tragédias ambientais, lentamente, o Museu da Vale ressurge. Reiniciou com exposições artísticas pouco divulgadas e vem apoiando projetos de agentes culturais locais incluindo, irônica e espertamente, artistas independentes, representantes de coletivos de minorias sociais e da mídia contra-hegemônica que, na falta de coragem ou de outras formas de apoio cultural, rendem-se ao apoio da empresa.

Mas agora é o momento em que a empresa retira definitivamente o luto e decide voltar à cena de Artes Visuais de Vitória e do Brasil em grande estilo, relembrando os bons tempos dos seminários internacionais da Vale. Propõe um “Encontro com a Arte Contemporânea” com nomes de artistas e curadores expressivos. Naturalmente, esses especialistas vêm de fora do eixo Minas Gerais-Espírito Santo, desatentos à tragédia que se impõe fora dos seus limites territoriais. Ou estão preocupados com suas próprias tragédias individuais – que não são poucas em tempos de crise econômica, ética e política.

Os artistas chegarão, apoiados pela empresa e pelo mesmo estado que retira a obrigatoriedade do ensino da arte no ensino médio; o estado que apresenta projetos de censura à liberdade de expressão ou que silencia diante de intervenções preconceituosas. O estado que mantém o Fundo Nacional de Cultura com nenhum recurso disponível. O estado que se isenta de promover o apoio cultural desarticulado dos interesses do mercado, dando o poder a desqualificados diretores de marketing de empresas privadas para definir o destino dos recursos públicos utilizados para apoiar a arte através de leis de fomento à cultura (à cultura neoliberal…).

Sob o vácuo de ação política contundente que acontece nesse momento na capital capixaba, poucos artistas e agentes culturais se posicionam. Como vem acontecendo no Brasil todo, quando se colocam, é questionando se o apoio a eventos ou a participação de exposições promovidos por bancos, por exemplo, os torna coniventes com o neoliberalismo das instituições financeiras. Sim, nos torna. As questões que emergem desse tipo de colocação são: em que situações é possível evitar tal conivência; qual o grau de comprometimento dessas instituições com o desmantelamento da vida e o quanto isso nos afeta?

Outro argumento utilizado por alguns agentes culturais endossa sua deslizante postura de conivência, ao afirmar que os eventos culturais que a Vale apoia constituem uma espécie de contrapartida frente às repercussões que causa. Ora, a urgente contrapartida que a Vale precisa demonstrar nesse momento é o pagamento da indenização as vítimas e a recuperação do rio e do meio ambiente. Porém, essas migalhas orçamentárias investidas na cultura têm um poder de camuflar a ação predatória da empresa. Ação que é contínua, inerente à própria atividade mineradora mas que o desastre anunciado apenas evidenciou.

Não temos a pretensão de culpabilizar. As intensões deste texto-alerta passam longe da conduta judicilizante de criminalizações, acusações e delações, tão em voga no país. Conhecemos o desafio de aceitar que a premissa básica para fazer (uma boa) política é nos colocarmos no lugar do outro. Entretanto, não é mais possível desconsiderar a força política das nossas opções rotineiras, nem desqualificar os caros conceitos de Deleuze e Guattari de “política da vida, micropolíticas, de políticas da subjetividade” que colocam em questão as nossas escolhas quotidianas e que deslocam parte do poder para os indivíduos e grupos organizados – ao menos para aqueles que ainda possuem algum grau de acesso a direitos básicos e condições materiais de existência. E assumir nossas incoerências é um bom início para iniciar as mudanças necessárias, afinal o sistema é feito de pessoas que o apoiam de alguma maneira. Talvez tais ações, de ativação do devir-revolucionário sejam o que nos resta para promover a resistência em tempos ditatoriais de castração de direitos. Não estaria na hora de aprendermos com os Krenak?

Não temos a pretensão de culpabilizar. As intensões deste texto-alerta passam longe da conduta judicilizante de criminalizações, acusações e delações, tão em voga no país. Conhecemos o desafio de aceitar que a premissa básica para fazer (uma boa) política é nos colocarmos no lugar do outro. Entretanto, não é mais possível desconsiderar a força política das nossas opções rotineiras, nem desqualificar os caros conceitos de Deleuze e Guattari de “política da vida, micropolíticas, de políticas da subjetividade” que colocam em questão as nossas escolhas quotidianas e que deslocam parte do poder para os indivíduos e grupos organizados – ao menos para aqueles que ainda possuem algum grau de acesso a direitos básicos e condições materiais de existência. E assumir nossas incoerências é um bom início para iniciar as mudanças necessárias, afinal o sistema é feito de pessoas que o apoiam de alguma maneira. Talvez tais ações, de ativação do devir-revolucionário sejam o que nos resta para promover a resistência em tempos ditatoriais de castração de direitos. Não estaria na hora de aprendermos com os Krenak?

Cabe ressaltar que a mobilização geral dos artistas visuais frente ao desastre foi bem tímida. Apesar da ambiciosa provocação da Bienal de 2016, “Incerteza Viva” que problematizou o Antropoceno – o fim do mundo por ação humana – a poética do desastre do Rio Doce rendou poucos projetos de Artes Visuais desde a tragédia. Não foi nosso objetivo seguir esses projetos que podem ter acontecido fora do nosso alcance de conhecimento, mas só conseguimos mapear o artista Haroon Gunn-Salie, da Cidade do Cabo, que realizou a exposição “Agridoce”, no Galpão Vídeo Brasil em São Paulo; o grupo de pesquisa DISSOA/ UFES, em 2017, que realizou o projeto/exposição “Deslizes Monumentais e Sonhos Intranquilos: a estética dos desastres ambientais no Antropoceno” na Galeria de Arte e Pesquisa da universidade federal, em Vitória; e, no Rio de Janeiro, no mesmo ano, a artista Eloisa Brantes Mendes propôs a “Ocupação Foz Afora”, resultado da residência artística realizada com o Coletivo Líquida Ação na Foz do Rio Doce, com o apoio do Edital Rumos Itaú Cultural.

É inegável a necessidade do patrocínio do Estado ou da iniciativa privada para apoiar a cultura. Porém, como fazer para não sucumbir à lógica da exploração, esquecendo a resistência, destituindo permanentemente as posições políticas radicais e enfraquecendo as atitudes de resistência aos poderes entre os que trabalham com a produção de cultura? Teria essa dependência econômica dos financiamentos (privados e/ou estatais) se tornado uma tragédia anunciada e destruidora como as catástrofes ambientais? Seria a arte política possível de existir somente nos espaços informais da arte? Para Chantal Mouffe, o abandono desses espaços institucionais vinculados à legitimação da burguesia, inviabiliza a possibilidade de se construir embates contra-hegemônicos, capazes de desarticular os elementos constitutivos do neoliberalismo e as molduras da sociedade de consumo. Ignorar e abandonar tais espaços destruiria as tentativas de transformá-los e impediriam o reconhecimento da multiplicidade de caminhos abertos para o engajamento político. Para a filósofa belga, a estratégia é transformar esses espaços em “espaços públicos agonísticos”, ou seja, em terrenos de contestação da ordem hegemônica. Estaria esta estratégia esgotada? Se racionalidade neoliberal é baseada na competição, estaria a disputa pelos espaços públicos reduzida à inteligibilidade econômica, segunda a qual cada um garante o seu e, assim, segue o jogo de reforço da ordem vigente, sem um horizonte de transformação radical?

Talvez não coubesse essa manifestação se a Fundação Vale se colocasse aberta a reinventar-se como um espaço agonístico (algo pouco provável, a julgar pelos objetivos-fim de qualquer empresa); a propor um espaço que abrigue uma arte crítica e projetos políticos e socioambientais que discutam a própria lógica em que a Vale está inserida. Um espaço inclusivo, atento à perversidade da lógica cultural e da realidade local, sem evasivas. É possível se dispor a um diálogo franco encarando, de frente, os constrangimentos?

Talvez não coubesse essa manifestação se a Fundação Vale se colocasse aberta a reinventar-se como um espaço agonístico (algo pouco provável, a julgar pelos objetivos-fim de qualquer empresa); a propor um espaço que abrigue uma arte crítica e projetos políticos e socioambientais que discutam a própria lógica em que a Vale está inserida. Um espaço inclusivo, atento à perversidade da lógica cultural e da realidade local, sem evasivas. É possível se dispor a um diálogo franco encarando, de frente, os constrangimentos?

Talvez não fosse necessário esse posicionamento se estivéssemos tranquilos que os produtores, artistas e curadores chegassem nesse momento ao Museu da Vale desejosos pela construção de novos territórios políticos. Na verdade, ansiamos que esse encontro possa ter uma potência política. Como já dito, não se trata aqui de denúncia ou patrulhamento ideológico da produção artística, como dita a moda do Brasil de hoje. Mas, sim, de abrir conversações que podem ir para além de posturas reativas, ressentidas e moralizantes. De nos questionarmos sobre quais interesses, políticos e econômicos, são mobilizados em torno da produção artística. Trata-se de recolocar a questão levantada por Deleuze ao interpelar os jovens sobre as relações de poder na “sociedade de controle”: a que estamos sendo levados a servir? Pois, como completa o filósofo, “os anéis de uma serpente são ainda mais complicados que os buracos de uma toupeira”.

Ainda que a Vale S.A. tivesse o mínimo de vergonha e, ao menos, indenizasse suas vítimas do desastre do Rio Doce, algo que não fez, temos que lembrar que, na contramão da lógica do Capital, a existência dos viventes desse planeta, seja uma pessoa ou um rio, não se estanca com a razão do progresso nem com a redução de cálculos monetários. Por isso, dizemos: Museu da Vale, renda-se. Abra suas portas ao gesto de perturbação da sua lógica perpetuada há décadas. Prezado público: sinalize seu posicionamento ou questione esse pacto com a Fundação Vale. Caros artistas, produtores culturais, curadores: provoquem, questionem, subvertam, ultrapassem o possível. Afinal, é para isso que temos a atividade artística. Ou cancelem essa parceria baseada no esvaziamento de qualquer decisão compromissada com uma ética da transformação. A potência da arte política não pode ser suprimida e jogada, como anseia Crivella, “no fundo do mar”.

Elaine de Azevedo é Docente do Departamento de Ciências Sociais na UFES – Universidade Federal do Espírito Santo e Coordenadora do Grupo de Pesquisa CNPq/UFES Diálogos entre Sociologia e Artes/ DISSOA.

Yiftah Peled é Artista plástico e docente do Departamento de Artes Visuais na UFES – Universidade Federal do Espírito Santo e Coordenador do Grupo de Pesquisa CNPq/UFES Diálogos entre Sociologia e Artes/ DISSOA.

Acácio Augusto é Docente no Departamento de Relações Internacionais na EPPEN – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios na UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo e pesquisador do Nu-Sol – Núcleo de Sociabilidade Libertária..

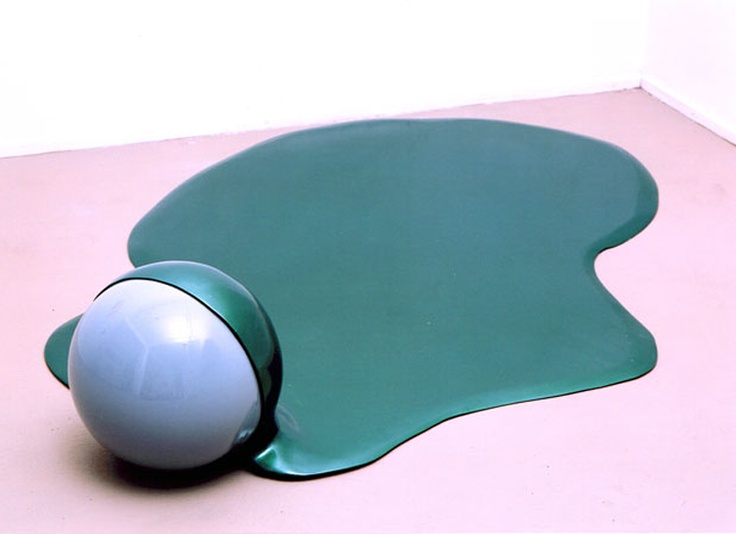

As ilustrações, selecionadas pelo Passa Palavra, são obras de Tatiana Blass, exceção à última que é de Ricardo Basbaum.

Domingo que passou, fui com minha família no Parque Botânico Vale, onde haveria apresentações musicais. Nunca havia ido ao local mas já tinha ouvido elogios ao mesmo. A área que permite convivência é pequena e para ser chamado de "parque" não faz jus ao nome. No geral é bem cuidado visualmente, mas vê-se, que as pessoas não são primordialmente privilegiadas, a começar pela entrada, onde se percorre um caminho de ida e volta de um metro de largura, em contraposição ao destinado aos carros. Sentada sob uma árvore, tentando fruir o local, desenhava e ouvia uma voz feminina no alto falante (devia ser funcionária) dando informações e em dado momento dizia. "Tem um carrinho… tem algum menino pra brincar de carrinho?". Na apresentação musical a aparelhagem de som poderia ser bem melhor e em respeito aos músicos, não farei mais observações. A empresa oferece migalhas, comparadas ao lucro que obtém. O ponto que quero chegar: não pude deixar de questionar com minha família, o que estávamos fazendo ali. Não esqueci o dia 05 de novembro e jamais esquecerei, (tingiu de lama o dia do meu aniversário) e não me conformo com a postura da Vale e demais empresas envolvidas. Indigno-me, ao mesmo tempo que me sinto frágil diante do desmando e da irresponsabilidade. Estarei presente no seminário e esse excelente texto veio ao encontro dos meus anseios, reforçando meu pensamento e o desejo que um dia, essas questões sejam encaradas com a seriedade que merecem e que estejamos mais fortalecidos, para que não nos rendamos a apatheia.

Vejam o filme “Terras remotas” e a tese de doutorado de Simone Cortezão. Produção artística e de conhecimento sobre o tema.

Também há um excelente texto em http://piseagrama.org/terras-remotas/

Excelente texto.

Em tempo de ampliarmos a reflexão com a recente aprovação do projeto de lei 383/2017 do Deputado Euclerio Sampaio que proibe exposições artísticas ou culturais com “teor pornográfico e nu” no Estado do Espírito Santo. Assistir a plenária na Assembléia Legislativa ontem, foi para mim, a experiência mais intensa de jogo político no mal sentido da palavra jogo. Pude constatar o avassalador desconhecimento que se tem sobre arte e cultura, a banalização da oratória, a falta de respeito, a imposição de limites à arte.

Caros autores, vocês citam Rolnik e Guatarri, os mesmos autores que, pelo pouco que li, negam com energética veemência uma tal frase como “É inegável a necessidade do patrocínio do Estado ou da iniciativa privada para apoiar a cultura.” Não por anti-estatistas (pena), mas sim pela crítica à noção de cultura que apresentam no livro “Micropolítica. Cartografias do desejo”. Tudo o que o Estado e a iniciativa privada fazem é prover cultura enquanto bem de consumo (vide o primeiro comentário de Carla Viviane).

Neste sentido é essencial que os artistas, ao menos parte deles, se convençam o mais rápido possível da necessidade de abandonar a dependência do Estado e da iniciativa privada. Que se consiga um trabalho normal e que a arte seja parte de uma dedicação militante, antes de tornarem-se agentes “freelancers” de instituições que são as causas dos males contra os quais se imaginam combater. E se a ideia é disputar espaços “do inimigo”, ainda que isso seja muito duvidoso, que se faça enquanto uma estratégia muito bem pensada, há de se estar preparado e organizado, do contrário é apenas oportunismo. Na maioria das vezes isto é apenas retórica de gente querendo garantir o seu, disfarçando seu comodismo em “tática” política.

Quantas vezes não se justifica o pobre que vira policial por “precisar de um salário”? A justificativa do artista “militante” que trabalha para as transnacionais não é tão diferente. Miséria social e de consciência de classe.

Muito bom texto/crítica.

Não seria o caso dos artistas promoverem um boicote (como o #BDS) a Samarco e a BHP?

Excelente texto. A KM7 está atenta a estas questões. Difícil navegar quando nossos inimigos estão no poder. Parábens aos trabalhos que ilustão a matéria. Marcelo Brantes

De acordo. Compactuar com essas empresas – e aceitar seu patrocínio e atrelar seu nome à elas é fazer isso – é assumir a covardia, é trair a vida assolada pela lama dessas máquinas de morte.

Falaram, falaram, falaram, e não disseram nada, fizeram um monte de críticas sem fundamento, talvez por falta de capacidade de entender uma arte que não está dentro de seu espectro de compreensão estética e política, e mais fizeram tudo que disseram que não queriam fazer ou que não estavam fazendo, como se dizer que não era essa intenção isentasse a responsabilidade de ter feito, tipico texto Yurugu.

pensando um pouco a respeito deste texto publicado recentemente (http://passapalavra.info/2019/01/125118/), acho que faz parte da estrutura da “guerra de todos contra todos” a capacidade das empresas transnacionais tão sujas como a Vale de angariar gente para projetos “bem intencionados”. Isto é, não é apenas uma questão de “ignorância”, é um estado de guerra permanente onde as oportunidades e a vantagem individual são buscadas a qualquer custo.

Relendo este texto no momento atual, acho que a seguinte frase deveria ser repensada pelos autores: “Como já dito, não se trata aqui de denúncia ou patrulhamento ideológico da produção artística, como dita a moda do Brasil de hoje”.

O patrulhamento não é ideológico. É humanista. É muito básico. É necessário jogar a lama de volta na cara de quem faz pouco caso do totalitarismo das corporações, de quem não tem problema em lavar a cara dessa gente.