Leia aqui a primeira parte deste artigo e aqui a segunda parte.

Por Granamir

7. Outras formas de esterilização da militância para além dos sindicatos

Aquilo que chamamos de burocracia, a condição social de quem vive às custas da função de intermediar a exploração do trabalho pelo capital, não é exclusiva dos sindicatos. Existem outras formas de luta e de prática social em que o conflito entre capital e trabalho também se manifesta, e portanto, também a oportunidade para que uma camada de intermediários se destaque no papel de amortecer e neutralizar o conflito. Diversos tipos de burocratas atuam administrando as demandas sociais mais diversas e fornecendo mediações e pseudo-soluções, tais como um sindicato fornece acordos coletivos, e ao fazer isso perpetua o trabalho assalariado. Politicamente, essas burocracias também tendem para o atrelamento ao Estado e para o reformismo.

Em relação aos sindicatos, é muito fácil identificar as correntes políticas que estão disputando o controle da máquina paraestatal, afinal todas fazem questão de aparecer com suas respectivas “logomarcas”, por trás das quais é possível rastrear sem muita dificuldade os partidos e organizações. Podemos discernir facilmente três níveis de proximidade em relação ao centro da burocracia: um primeiro composto pelo próprio PT, um segundo formado pelos seus aliados mais próximos, e um terceiro composto pelas oposições de estimação. No caso dos demais movimentos que serão objeto desta seção, esse rastreamento é um pouco mais difícil, pois aqui encontraremos apenas alguns segmentos um pouco mais afins ao PT e outros menos, sem linhas demarcatórias muito precisas.

O que importa para a discussão que estamos colocando é que não só o movimento sindical “de oposição” estava gravitando em torno do petismo, por mais que eventualmente falasse contra ele. Havia também outros movimentos sociais e formas de organização para-estatais que absorviam uma militância potencialmente anticapitalista para dentro dos mecanismos de gestão da luta de classes. A perda de combatividade que registramos em relação aos sindicatos (adoção do chamado “sindicalismo cidadão”) também atingiu muitos dos demais movimentos sociais com o abandono da ação direta em favor da negociação.

Ao invés do “ocupar, resistir e produzir”, surge o cadastramento de beneficiários de políticas públicas, sejam elas de obtenção de terras, moradia ou cotas em universidades. O movimento social deixa de ser um organismo de luta que obtém uma demanda ocupando diretamente e pela força o espaço público que diz respeito a ela. Passa a ser uma agência de negociação especializada e profissionalizada que cadastra pessoas interessadas para reivindicar do Estado verbas para aquela demanda[52]. Dessa forma, o movimento se converte em braço auxiliar da administração pública, antecipando-se aos processos de luta, apagando potenciais focos de incêndio, indicando preventivamente onde as verbas públicas podem ser melhor aplicadas, apenas na quantia mínima suficiente para mitigar possíveis movimentações disruptivas (nunca no nível necessário para resolver problemas estruturais).

Acesso à terra, acesso à moradia, políticas para mulheres, negros e LGBTs, atingidos por barragens ou pela mineração, usuários de drogas, população carcerária, população em situação de rua, deficientes físicos, problemas ambientais, maus tratos a animais, ciclovias, veganismo, etc., as causas se multiplicam e com elas as oportunidades para a construção de “movimentos sociais” e as respectivas burocracias de especialistas devidamente credenciados e conhecedores dos meandros das instituições governamentais das quais depende o andamento (sempre milimétrico) de alguma dessas causas. Não raro, também, os militantes desses movimentos se projetam para o cenário político geral e se habilitam a concorrer a algum mandato eletivo. Ou se tornam figurinhas carimbadas em “conselhos” e espaços de representação da sociedade civil criados pelo Estado para facilitar a administração dessas questões e para bloquear a possibilidade que as populações interessadas se organizem por si mesmas e arranquem com as próprias mãos o que precisam, caso tal possibilidade se coloque (ver ressalva a respeito na nota [50]).

Uma coisa é lutar por políticas públicas, que representam o uso em favor de porções maiores da população de recursos que o Estado captou da sociedade em forma de impostos, recursos que também são disputados pela classe capitalista (e que são, como toda riqueza, produzidos pelos próprios trabalhadores). Outra coisa é se tornar gestor desses recursos, ou depender da eleição desses gestores e atuar como seu cabo eleitoral, aceitando as regras orçamentárias do Estado e suas limitações, que impedem qualquer política pública de ter o volume e qualidade necessárias diante das abissais carências da população em um país como o Brasil. Se os sindicatos, dentro da ambiguidade apontada desde Marx, servem para legitimar o trabalho assalariado, esses movimentos, que chamamos aqui de “institucionalizados”, especializados em disputar a gestão das políticas públicas, servem também para legitimar o Estado como instância resolutiva das questões sociais.

Legitimar o Estado significa aceitar apenas a esmola que o Estado é capaz de oferecer, uma esmola que, assim como o antigo imposto sindical, serve apenas para manter e acomodar uma camada de burocratas e dirigentes de movimentos e causas, mas jamais para atacar as fontes profundas dos problemas em razão dos quais os movimentos existem. Lutar por políticas públicas (como lutar por melhores salários e condições de trabalho) não pode significar aceitar os limites do Estado e do capital, mas na verdade requer denunciá-los e exigir a sua superação, com total independência ideológica e organizativa.

Renunciar a essa independência faz com que, assim como nos sindicatos, muitos militantes antes honestos e dedicados sejam absorvidos por esse mecanismo de cooptação em movimentos sociais institucionalizados. E além desse tipo de movimento, que pode ter uma origem autêntica, espontânea, no próprio terreno da luta social, para depois serem anexados ao Estado via burocratização, existem outros instrumentos de cooptação surgidos diretamente da iniciativa do Estado e do capital, como as ONGs. Proliferando em ritmo mais acelerado no Brasil a partir da década de 1990, essas instituições representam a retirada do Estado das suas funções de provedor de políticas públicas em favor de empreendimentos privados, ligados ou não a empresas, que mobilizam a força de trabalho especializada requerida para determinados tipos de tarefas, por um preço infinitamente menor, e oferecem esses serviços ao Estado. Assim, num contexto de neoliberalismo e austeridade galopantes, desobrigam os governos de estruturar as carreiras profissionais de funcionários públicos estáveis e responsáveis por aquela determinada função pública.

Muito comuns nas áreas da saúde, educação e assistência social, as ONGs recrutam pessoas interessadas em causas sociais e ambientais de diversos tipos, voluntárias ou pagas (muito mal pagas em geral), para suprir com sua dedicação e entusiasmo a ausência de investimento permanente do Estado. Os setores mais sensíveis da juventude universitária, os que mais se incomodam com o sofrimento humano das populações mais vulneráveis, os que têm mais urgência moral de pôr a mão na massa e fazer alguma coisa para “melhorar o mundo”, são os que geralmente acabam empregados nesse tipo de instituições. Não deixa de faltar em muitos casos uma grande dose de religiosidade e impulso caritativo para fazer com que trabalhadores de ONGs deixem de ver a si mesmos como assalariados e a seus empregadores como patrões, dedicando-se muito além daquilo que estaria em suas atribuições, por amor às populações e causas que atendem.

Esse mesmo tipo de dedicação extra é visto numa outra esfera, por parte de militantes que migram para a docência no ensino superior. A sua dedicação e seriedade para com o conhecimento e a teoria é explorada por instituições universitárias, principalmente as públicas, para obter jornadas de trabalho intermináveis. Preparação de aulas, publicações, pareceres, bancas, orientações, eventos, palestras, exigem uma carga sobre humana de trabalho. O produtivismo acadêmico tira partido do elevado senso de dever e “moral militante” de docentes vindos da luta social para abrilhantar o prestígio das faculdades e os correspondentes números em listas e rankings. Esforços de elaboração teórica e trabalho intelectual que fazem muita falta na linha de frente da luta de classes terminam esterilizados em repartições públicas especializadas em produzir diplomas e certificados, para engordar currículos que latem (Lattes) mas não mordem.

Tanto no caso de trabalhadores de ONGs como de professores universitários (ou de outros níveis de ensino, onde ainda houver algum grau de independência), é importante distinguir entre trabalho profissional e militância revolucionária. O trabalho profissional é uma atividade necessária, afinal, esta ainda é uma sociabilidade baseada na troca de mercadorias, e todos precisam sobreviver. Mas militância revolucionária é uma outra coisa, que começa exatamente onde termina a troca de mercadorias e se despende em tempo e esforço braçal e intelectual para construir relações e apontar para formas de sociabilidade para além da mercadoria. Não se trata aqui de dizer a ninguém o que deve fazer ou não (até porque ninguém tem esse direito), mas apenas de alertar para o fato de que esses trabalhadores, como em qualquer outro emprego, não podem se permitir superexplorar, e precisam reservar energia, tempo e espaço para desenvolver a militância real, por fora desse mecanismo de cooptação.

Quando o trabalhador dos serviços públicos ou das políticas públicas começa a achar que já está “fazendo a sua parte” ou “mudando o mundo” apenas por estar fazendo bem feito o seu trabalho, ele deixa de se organizar por fora do trabalho para lutar pelas transformações que realmente mudam o mundo. Explorar a confusão entre uma coisa e outra é mais uma manobra sórdida dos dirigentes e ideólogos do Estado burguês para desmobilizar pessoas interessadas na transformação social e impedir que se engajem em transformações radicais. Não se trata aqui de cobrar das pessoas que estão de alguma forma enredadas nessa armadilha que façam um “algo mais”, que seria a militância “de verdade” (ninguém tem o direito de cobrar nada de ninguém), mas de lembrar que a armadilha existe, que é preciso estar ciente dela o tempo todo, e que é preciso uma vigilância permanente para não reproduzir essa confusão.

Mais complicado é o caso de dirigentes de movimentos reivindicativos institucionalizados (e que já deixaram de ser combativos) e de ONGs que se especializaram em gravitar em torno do Estado e negociar suas verbas cada vez mais escassas. Esses estão muito mais próximos dos burocratas sindicais do que dos trabalhadores que eventualmente podem se beneficiar de ganhos pontuais. Mudaram também de classe social e se transformaram em instrumento de sustentação do Estado e da opressão capitalista em suas diversas formas. Se escondem por trás da defesa do “possível” e esconjuram o fantasma da revolução como utopia já condenada pela história, por meio de ideologias pós-modernas de todos os tipos, que não fazem mais do que reciclar o velho reformismo com novas e sofisticadas linguagens.

Políticas públicas compensatórias (assim como ganhos salariais) nunca são ruins em si, já que melhoram as condições de vida de alguns trabalhadores, mas o problema é que nunca tocam nas questões realmente estruturais[53]. Não podemos aceitar que se perca de vista a dimensão histórica e estratégica da transformação anticapitalista como única via para realmente resolver as questões estruturais. Qualquer conquista que não seja produto de organização e mobilização tende a não se sustentar e, pior ainda, tende a enfraquecer a consciência dos trabalhadores em relação à necessidade de superar o capitalismo. Nenhuma pequena vitória parcial compensa a derrota histórica que é a perda da independência e autonomia do movimento dos trabalhadores e seu atrelamento à estrutura do Estado e suas instituições.

Não é que se deve deixar de lutar por conquistas pontuais e vitórias parciais, o que não faria o menor sentido, afinal não existe uma forma de luta que enterre o capital como um todo de uma vez só (quem dera fosse fácil assim…). O que não se pode é fazer da necessidade virtude e vender gato por lebre. As coisas têm que ser chamadas pelo seu nome. Política pública é sempre política do Estado burguês, revolução é somente revolução anticapitalista, e nunca se pode deixar de assinalar a distância de anos-luz que existe entre uma coisa e outra, sob pena de despencar no abismo sem fim da conciliação, do reformismo, do possibilismo, etc.

Veja-se por exemplo, como último caso desta série, o exemplo da cultura. A Lei Rouanet e outros mecanismos e agências de fomento e incentivo criaram uma indústria de captadores de recursos para atividades, eventos e produtos culturais que pouco têm a ver com a criação de uma cultura a serviço da emancipação humana. A maior parte dessas produções se situa nos mesmos marcos estéticos da indústria cultural convencional, sem apresentar nada de radicalmente novo e desafiador. Mas talvez o pior resultado seja a naturalização do patrocínio privado e estatal como única via de se produzir cultura. Muitas atividades, coletivos, saraus, mostras, não poderiam sobreviver sem verbas de renúncia fiscal, editais de órgãos governamentais e concessões obtidas por burocratas e atravessadores da cultura[54].

O erro aqui é menos dos artistas e trabalhadores das atividades culturais do que das organizações e movimentos de pretensões anticapitalistas. Afinal, os artistas e trabalhadores deste campo também vivem numa sociedade de troca de mercadorias e precisam sobreviver. Mas as organizações e movimentos não se preocupam em criar uma base material e social que permita sustentar uma atividade cultural de sentido emancipatório. Afinal, essas organizações estão voltadas para lutas econômicas e políticas, e imaginam poder construir algum tipo de horizonte anticapitalista sem discutir artes, literatura, cultura no seu sentido mais amplo, relações humanas, sexualidade, etc. Depois, tais organizações se espantam que uma porcentagem imensa da população tenha ido ao encontro de encaminhamentos reacionários para todas essas questões no interior das igrejas neopentecostais. E nesse espanto, hostilizam essa população por ser inculta e se deixar seduzir por charlatães evangélicos.

Do alto da sua soberba, os burocratas da estratégia de aparelhamento do Estado se recusam a sequer discutir o quanto eles próprios eram também charlatães à sua maneira por apresentar como progresso social aquilo que era apenas o progresso das suas carreiras, em nome da “sociedade civil organizada”. As carências materiais e existenciais de imensos milhões de trabalhadores que nunca fizeram parte de tal “sociedade civil” ficam como sempre adiadas para uma hipotética “conjuntura mais favorável”, que se espera que surja algum dia, sabe-se lá como. Quando os bolsominions, coxinhas, liberais e ancaps de internet dizem que a “esquerda” e os agentes do “marxismo cultural” (que correspondem àquilo que chamamos aqui de burocratas) sobrevivem às custas de “mamatas” e “boquinhas” do Estado, eles têm razão.

Não há argumento que possa defender a dependência da produção cultural de verbas estatais e privadas, mas os militantes petistas e seus satélites se prestam a esse papel de defendê-la. Décadas de adaptação desses setores cobram seu preço e fazem com que princípios básicos como independência de classe sejam vistos como uma espécie de palavrão obsceno. Mas quem não tem nada a esconder não deveria se escandalizar quando fazemos o lembrete singelo de que quem paga a banda escolhe a música. Não temos que ser solidários com nenhum burocrata nem coniventes com a degeneração que impõem ao movimento, e ter sempre em mente que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores.

O questionamento que estamos fazendo a este segmento como um todo não é da ordem do comportamento individual ou da moral, onde existem equívocos de boa fé e alpinismo social oportunista de má fé, em doses variadas; mas da estratégia política. O que afirmamos é que essas formas de ocupação do Estado e aposta nos mecanismos institucionais de participação não serviu para criar formas de consciência e organização nesses diversos campos de atividade social, desde a assistência social, a educação superior e a luta ambientalista até a cultura, capazes de se sustentar por si mesmas e se conectar a uma luta emancipatória mais geral. Ao contrário, essa aposta no Estado burguês serviu para esterilizar, neutralizar, amortecer e atrofiar formas independentes de luta, organização e consciência, tal como o sindicalismo paraestatal fez no seu campo específico.

Quando todas as políticas públicas que restaram no país estão sob violento ataque, a defesa delas pelas mãos do PT e seus satélites se torna estéril, porque acaba sendo não mais do que a defesa dos cargos e verbas dos quais esses setores se apropriavam como se lhes pertencessem “por direito”. Num país que jamais teve um estado de bem-estar social, somente um esqueleto parcial de previdência, saúde, educação, cultura, etc., os ex-gestores desse esqueleto se apegam aos ossos, mas não são mais capazes de convencer a população de que tal esqueleto tem alguma utilidade. Os anos de participação indolente em gabinetes, órgãos colegiados, conselhos, representações da sociedade civil, etc., absorveram energias que poderiam ter sido usadas para construir organizações e coletivos independentes e radicais. O fato de que as burocracias partidárias do PT e seus satélites tenham aparelhado essas políticas públicas por muitos anos ou décadas não serviu para fazer com que se expandissem e beneficiassem a população, que agora, em retribuição, apoia ou permanece indiferente ao desmonte de tais políticas.

8. Considerações finais

A moral da história é que qualquer atividade política, social ou cultural tem que ser radicalmente autônoma e abertamente revolucionária em seus métodos de organização. Renunciar a isso significa adaptar-se ao sistema e abrir o flanco para a cooptação burocrática. Essa amarga lição se repetiu incontáveis vezes no século XX, e o caso brasileiro é somente mais um exemplo. Quer se mantenha ou não um discurso revolucionário, a prática conivente com as armadilhas de cooptação esvazia o potencial de qualquer projeto. Acabamos de experimentar esse fenômeno no Brasil. No intervalo entre as Jornadas de Junho de 2013 e a eleição de Bolsonaro, a chamada “oposição de esquerda” se viu reduzida à insignificância social e impotência política. Isso foi nada menos do que a confissão da sua aderência prática ao projeto, estratégia e métodos do PT, por mais que quisessem afetar distância ou oposição a ele.

Não lhes restou outra escolha a não ser se perfilar em defesa de Lula e do petismo. Conforme o cenário eleitoral caminhava para um confronto PT x Bolsonaro em 2018, vimos uma a uma as organizações declarando o seu voto crítico (ver nota [45]) para supostamente evitar a ascensão de um mal maior. A cruel ironia da história é que a conivência dessas organizações com o petismo durante décadas em nome de evitar o mal maior só fez com que esse mal se fortalecesse. Cada passo atrás em relação a princípios, programa, estratégia, independência, em nome de acordos, frentes, unidades, mediações, acúmulos, representa no longo prazo um espaço cedido às forças reacionárias, e que vai custar sangue, suor e lágrimas para ser reconquistado.

O fato de que praticamente toda essa “oposição de esquerda” tenha saltado para a canoa furada do petismo, de maneira mais ou menos envergonhada conforme o caso, mostra que os vínculos desses grupos com o petismo vão muito além do uso universal da cor vermelha. Se trata de vínculos materiais, expressos na solidariedade “de classe” entre burocratas. Todos esses militantes precisam ser solidários ao PT, porque precisam preservar a sua chance de algum dia alcançar os mesmos cargos e mandatos com os quais sonhavam quando o PT era governo. É por isso que não podem largar as mãos uns dos outros.

O pressuposto da nossa hipótese é que a chamada “oposição de esquerda”, o PSOL, PSTU, PCB, PCO e grupos menores não foi capaz de organizar e impulsionar a insatisfação manifestada em Junho de 2013 porque não foi percebida pelos trabalhadores como algo diferente do próprio PT, que era o governo do país e o maior responsável por essa insatisfação. E o fato de não terem sido percebidos como diferentes não se deu por nenhuma espécie de falha cognitiva (como nas narrativas da “manipulação”) e porque os trabalhadores não souberam analisar as diferenças entre eles, não souberam entender seus programas e discursos; mas ao contrário, porque os trabalhadores fizeram uma leitura correta da sua prática. Políticos, sindicalistas, militantes “de esquerda” ficaram todos irremediavelmente contaminados pela trajetória do PT em cuja sombra viveram em berço esplêndido e sem remorso por muitos e muitos anos. Com uma “oposição” como essa, o PT nunca precisaria de aliados[55].

Durante cerca de três décadas esses setores detiveram uma espécie de monopólio da militância. Toda reunião, assembleia, protesto, campanha que existia era imediatamente aparelhada por eles, sem que houvesse concorrência. Gerações de jovens e trabalhadores que entraram para a luta ou com ela simpatizaram por conta da indignação com vários tipos de injustiças e misérias tinham um único caminho por onde se organizar, que era o caminho oferecido por essa “oposição”. Não havia ativismo organizado de direita, e as forças reacionárias viviam nas catacumbas do esquecimento. Durante décadas Olavo de Carvalho foi apenas um imbecil falando asneiras na internet; hoje ele é a mesma coisa, mas tem o poder de indicar ministros de governo. O que foi feito durante aquelas décadas em que ninguém lhe dava ouvidos? O que era feito por aquelas organizações, que hoje, quando encontram uma atividade do MBL ou grupo semelhante, põem as mãos na cabeça em pânico, gritando “socorro, é o fascismo!”(sic)?

As forças reacionárias cresceram e se tornaram capazes de disputar politicamente e ideologicamente os rumos da sociedade porque atenderam à demanda do momento histórico. Forneceram um discurso radical para uma geração disposta à radicalização e desejosa de poder transformar a sua revolta em ação. Aquele monopólio da militância foi desperdiçado ignominiosamente em disputas aparatistas e superestruturais estéreis. A resposta da “esquerda” a essa demanda histórica foi chamar as pessoas a disputar sindicatos, centros acadêmicos, ou tentar eleger algum parlamentar. Esse chamado não apresentava, na prática, nada diferente do que o PT já estava fazendo. De nada adianta dizer que “sim, também queremos controlar os sindicatos e o Estado, mas podem confiar em nós porque somos sim revolucionários, e vamos sim fazer diferente do PT”, porque àquela altura, em 2013 e nos anos seguintes, a única coisa realmente diferente seria defender a explosão do Estado e todos os seus mecanismos de controle (inclusive os sindicatos). Quando se negou a dar esse passo e permaneceu aferrada à sua estratégia aparelhista e superestrutural, essa “oposição de esquerda” não só selou o próprio destino e se condenou à irrelevância, como também abriu caminho para a única alternativa que dizia abertamente (oportunisticamente, é claro) que iria explodir o Estado e “tudo isso que está aí”.

O mais patético de tudo isso é que o osso praticamente não existe mais. A reforma trabalhista acabou com o desconto compulsório do imposto sindical e o montante de R$ 2,24 bilhões caiu para R$ 400 milhões[56]. As novas frentes e unidades, explícitas ou tácitas, estão se construindo em torno da esperança de voltar aos anos dourados do lulismo, quando ainda havia boquinhas e mamatas em bom número para toda espécie de burocrata. As condições econômicas e sociais que permitiram a “pax lulista” não existem mais, a saber, o boom das commodities da década passada e logo em seguida o “neodesenvolvimentismo” via consumo interno e endividamento no início desta década. Ao contrário, o que se avizinha é uma nova crise mundial do capitalismo, que vai encontrar o Brasil já atolado na recessão há vários anos. A continuidade da crise e o descalabro dos ataques desencadeados depois da remoção do PT do governo vão obviamente servir de base para que o petismo faça o marketing de que tudo estava muito bem, depois piorou, e para melhorar de novo basta colocar o PT de volta.

Doce ilusão na qual vão se enredar significativos contingentes horrorizados com o bolsonarismo (mais uma vez com a conivência da oposição de estimação). Há um certo setor que ascendeu economicamente, socialmente ou intelectualmente durante os governos petistas (em uma ou mais dessas dimensões em diferentes medidas), ou que conseguiu manter certos patamares obtidos anteriormente, ou ainda, que se assombrou com o desrecalque de brutalidade ensejado pela eleição de Bolsonado, e deseja a volta dos anos de “vacas gordas” (para eles) do petismo. São os “meritocratas do bem”, adeptos de diversas formas de “bom-mocismo”, de um progressismo vago e indeterminado, democratas, politicamente corretos, identitários, pós-modernos, sensíveis às minorias, às causas ambientais, ao veganismo, ao cicloativismo, etc.

É sobre essa base social que o PT está realizando uma operação de recaptação, visando reconstruir uma base eleitoral e também “quadros” militantes para repor parte da antiga tropa[57]. O curioso aqui é que essa camada de meritocratas do bem que deseja lutar contra o bolsonarismo ainda tem como referência Lula e o PT e não qualquer outro projeto político, o que se explica pela pujança do aparato petista, em comparação com as mini-burocracias mambembes da “esquerda”. É em torno dessa operação de recaptação petista que tal camada social busca se organizar, e não em torno dos partidos e grupos “radicais” que tentam parasitá-la, para cúmulo da humilhação destes últimos.

Para que se tenha uma noção do nível de rebaixamento que isso representa, basta lembrar que a primeira geração de militantes do PT foi formada num processo caudaloso de lutas sociais as mais diversas, sujeita à influência de correntes socialistas e revolucionárias de variados matizes, que de alguma forma colocavam na pauta uma ruptura anticapitalista. Agora, essa nova geração que está sendo objeto da operação de recaptação quer tão somente a volta das condições sociais dos “anos dourados” do petismo, ou seja, algum acesso a possibilidades de consumo e de empreendedorismo, se possível com uma passagem em universidade pública. Trata-se de uma nova geração de ativistas que está está sendo trazida com base em bandeiras muito mais rebaixadas, que não abordam mais nada como luta de classes, revolução e anticapitalismo, mas tão somente “democracia” num sentido genérico e administração benevolente do capitalismo. Esse é o horizonte político-ideológico dessa versão requentada do projeto petista, ao qual as correntes satélites estão tendo que se rebaixar.

Vão se rebaixar, porque não podem largar o osso dos rendimentos burocráticos remanescentes, e precisam aderir ao que quer que a burocracia majoritária esteja fazendo. Num momento em que o governo está destruindo toda uma série de políticas públicas necessárias para a maioria da população, o PT e seus satélites vão aparelhar a luta contra esse desmonte, para tentar auferir dividendos eleitorais e políticos. O esforço necessário para defender serviços públicos que afetam a vida da população está sendo na verdade secundarizado em prol da linha do “eu avisei”, que culpabiliza parte dessa população por ter “votado errado”, para tentar construir um discurso eleitoral que viabilize a sonhada volta ao “status quo ante” onde todos (eles) eram felizes. Em bom português, tire o seu “Lula livre” do meu Comitê de Luta contra a reforma da previdência! A narrativa do pós-Junho de 2013, que homogeneiza todo o processo sem distinguir suas duas fases, tal como mencionada na introdução, fazendo derivar da luta inicial contra o aumento das passagens e da revolta popular que dela eclodiu um percurso direto e linear que leva ao “golpe” de 2016, à prisão de Lula e à eleição do “coiso”, mostra agora a que veio. A palavra golpe entra na narrativa como uma senha, que permite, de uma só tacada, esquecer o que o PT fez e esquecer também ao mesmo tempo o que a “oposição de esquerda” não fez. Essa narrativa é o álibi perfeito para que a “esquerda” inteira possa se refugiar nas asas do petismo e também se eximir de responder à pergunta que motiva este texto: porque a revolta de 2013 não foi aproveitada num sentido anticapitalista?

No universo dessas organizações, essa pergunta nem sequer se coloca, fica para debaixo do tapete, porque o que importa agora é enfrentar a direita, ou o “fascismo”, segundo alguns (ver nota [2]). Ao se recusar a se colocar a questão e buscar uma resposta para ela, todas as organizações se condenam a ficar abraçadas ao PT e sua única aposta é tentar fazer girar para trás a roda da história e recolocar Lula lá, para assim, poder voltar a ser a oposição em paz, oposição devidamente consentida, conveniente e conivente, sem essa chateação de luta de classes. O PT sonha com a volta de uma situação em que a burguesia aceite a conciliação de classes, e a sua oposição de estimação sonha com a volta dessa situação para que possa voltar a dormir tranquila por ter feito seu papel teatral de “crítica radical” da conciliação.

***

Mas não responda ainda, não venha protestar que o seu partido ou organização não vai repetir o PT porque é muito honesto e revolucionário. Antes, pergunte-se se sequer haverá uma nova chance de tentar mostrar que é diferente. Pergunte-se se as formas de organização e de luta que sustentaram o ciclo histórico do PT e sua “oposição de esquerda” no movimento dos trabalhadores vão ainda durar indefinidamente. Ou se vão durar pelo tempo suficiente para fazer essa tentativa. As formas partido e central sindical eram dependentes de uma certa forma de organização de luta, os sindicatos, que por sua vez dependiam de uma certa forma de organização da produção. Será que essa forma vai durar indefinidamente? Afinal, como insistem também religiosamente os kurzianos, talvez não haja mais produção.

O trabalho assalariado formalizado, com carteira assinada, direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, em grandes empresas que reuniam concentrações imensas de trabalhadores em condições de vida e relações sociais razoavelmente homogêneas, está em retração ou em expansão? O trabalho informal, precarizado, intermitente, uberizado, terceirizado, pejotizado, está em retração ou expansão? As taxas de sindicalização estão em expansão ou em retração? Essas flutuações na forma de organização do trabalho são cíclicas ou estruturais? As mudanças tecnológicas trazidas pelo uso da inteligência artificial, big data, computação quântica, nanotecnologia, redes 5G, internet das coisas, biotecnologia, engenharia genética, etc., trarão mudanças temporárias ou permanentes nas formas de produção? Quais são as tendências para essas questões, no Brasil e no mundo? O que essas novas formas de organização da produção trazem como desafios e oportunidades para o projeto de criar relações sociais para além do capital?

Tudo seria muito simples se se tratasse apenas (para quem concordou no todo ou em parte com o texto) de jurar de pé junto que não vai mais repetir os erros do PT, não vai mais lutar por cargos no Estado, mas pela sua destruição, não vai mais disputar os sindicatos do Estado, mas pela sua superação. Infelizmente, não vai ser tudo tão simples, porque essas tarefas pertenciam a um outro ciclo histórico, que já ficou para trás, e no qual fracassamos miseravelmente. Sem reconhecer esse fracasso (o que este texto tentou fazer), e sem tentar responder às perguntas acima, ninguém estará preparado para as tarefas do novo ciclo histórico de enfrentamento contra o capital.

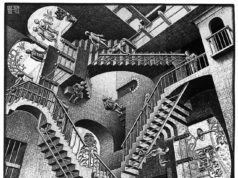

As obras que ilustram esse artigo são da autoria de Lavana Shurtliff

Notas

[52] Conforme foi apontado em um texto já clássico, o que era chamado antes de “trabalho de base” se desenvolveu como uma técnica de gerir populações:

“A organização popular que era a base da esquerda foi o custo do projeto de governar gestado por esta no fim dos anos 70 – foi um preço pago à medida que esse projeto se realizava […]. Ao subir rumo ao governo, o PT alça consigo a direção dos movimentos populares e a insere plenamente nos mecanismos da gestão dos conflitos sociais (dos canais governamentais de ‘participação’ ao ‘Terceiro Setor’ em expansão). Não à toa, a tônica do discurso é a da inclusão. Marcadas por uma crescente distância entre a cúpula e a base, enquadradas pelas ditas ‘políticas públicas’ (desenvolvidas a partir do conhecimento acumulado pelos próprios militantes), as organizações populares sofrem um esvaziamento que as atrela a uma enorme máquina burocrático-eleitoral […]. As ‘bases’, agora, só podem existir como contingentes coisificados, devidamente domesticados e representados, de trabalhadores – tratadas como moeda de troca das burocracias.”

“Percebendo essa dinâmica já nos anos 1990, um dirigente sem-terra sintetizou-a num ditado: ‘povo na rua, dinheiro a juros’. Ter uma base organizada significa, efetivamente, gerir populações. O ‘trabalho de base’ desses movimentos não foi abandonado, mas levado às suas últimas consequências, conformando-se como técnica gerencial”

[53] Não por acaso, a ideologia da representatividade e do “lugar de fala” identitário germina exatamente daí, das burocracias especializadas em administrar os pequenos avanços obtidos a ritmo de conta-gotas, para fazer com que o conjunto dos explorados e oprimidos comemorem e se contentem com os ganhos de visibilidade pontuais que são a exceção, ao invés de questionar a regra, que é a continuidade da exploração e da opressão da maioria.

[54] A Lei Rouanet é o nome com o qual ficou conhecida a Lei 8.313 de 1991, por ter sido elaborada sob a gestão do sociólogo Sérgio Paulo Rouanet como secretário da cultura do governo Collor. Essa lei regulamentou os mecanismos pelos quais empresas privadas poderiam abater dos seus impostos os valores que fossem investidos em atividades culturais, dentre as que fossem selecionadas/aprovadas pelas instâncias específicas do ministério. Trata-se portanto de uma lei de incentivo à cultura por meio de renúncia fiscal do Estado.

Essa lei se tornou um tópico de alta voltagem na campanha eleitoral de 2018 devido ao fato de que praticamente 99% da classe artística e intelectual do país cerrou fileiras contra a candidatura de Jair Bolsonaro à presidente. Isso fez com que os apoiadores de Bolsonaro acusassem todos esses artistas e intelectuais de estarem vivendo de “verbas da Lei Rouanet”, o que era verdade apenas para uma pequena fração de burocratas da cultura, conforme afirmamos no texto. Mesmo que reconheçamos que a afirmação é parcialmente verdadeira (porque queremos colocar em discussão a questão da independência de classe também para a produção cultural), sabemos que o sentido dela da parte dos bolsonaristas é um ataque global à cultura em nome da ignorância e da brutalidade.

Os detratores da Lei Rouanet apontam dois problemas principais: o fato de que ela tenha sido usada por figuras já consagradas da indústria cultural que, de qualquer modo, já teriam grande acesso a público e renda sem a necessidade de incentivo; e o fato de que tenha sido usada também para financiar figuras politicamente afins ao governo de plantão. Segue um texto representativo dessa posição.

Os defensores desse mecanismo, por sua vez, argumentam que a Lei Rouanet faz sentido economicamente, porque o dinheiro investido em atividade culturais gera negócios e retorno financeiro para a sociedade. Um estudo da FGV aponta que, para cada R$ 1 investido, há um retorno de R$ 1,59. Ou seja, não há “desvio de recursos públicos”, mas um investimento com retorno de quase 60%. O estudo foi divulgado por matérias da mídia como esta.

Outros ainda lembram que a Lei Rouanet foi fundamental para profissionalizar a atividade cultural no país. Sem o financiamento via renúncia fiscal, praticamente não haveria museus, exposições, mostras, montagens teatrais, espetáculos de dança, publicações, filmes, documentários, curtas metragens e produções audiovisuais experimentais, publicações, etc.; e não teria sido possível a sobrevivência de uma série de profissionais ligados à cultura, de artistas a técnicos, editores, produtores, etc. E também, é importante lembrar, a Lei Rouanet previa que houvesse fundos públicos investidos diretamente em atividades culturais, como o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Incentivo Cultural à Arte (Ficarte), os quais vêm sendo sucessivamente “contingenciados” desde o estabelecimento da lei, no contexto das políticas de austeridade neoliberal que têm prevalecido imperturbáveis há décadas. Esses dois pontos são comentados em matérias como esta.

Mesmo considerando todos esses elementos, o ponto que estamos levantando no texto é que também o campo da atividade cultural serviu como meio para o florescimento de uma camada de burocratas especializados em intermediar a obtenção de verbas do Estado para atividades culturais. Esse tipo particular de burocratas da cultura, assim como os demais sobre os quais estivemos falando nesta parte do texto, justificam a sua atividade como um tipo de ocupação do espaço público pela “sociedade civil”, com um viés progressista, democrático ou reformista. E essa ocupação também não serviu para criar nem fortalecer uma vigorosa atividade cultural ligada à luta social emancipatória, mas pelo contrário, arrefeceu qualquer impulso nesse sentido.

[55] Se há algo que pode ser dito em honra dos valorosos militantes da “oposição de esquerda” é que em muitos casos eles estiveram muito mais ativos na defesa das palavras de ordem do PT (“Não vai ter golpe”, “Fora Temer”, vira voto, “Lula Livre”) do que os próprios militantes do PT. São muito mais sérios e comprometidos. O comovente empenho desses “bolcheviques” serviu assim para torná-los mais próximos justamente daquilo que julgamos necessário se distanciar, o que adiciona um tom trágico ao equívoco político.

[56] Mais uma matéria sobre a queda na arrecadação dos sindicatos sem o imposto sindical.

[57] A velha geração de militantes petistas, quase toda ela burocratizada, se dividiu entre uma camada que permanece “na luta” (ao seu modo flácido, burocrático, superestrutural, com um discurso gasto e démodé, que mobiliza muito pouco) e uma camada que simplesmente desistiu de qualquer tipo de atuação, seja por simples desalento com as derrotas, seja porque, como bons burocratas, já fizeram seu pé de meia.

OBS: matérias exclusivas para assinantes citadas nas notas acima podem ser abertas copiando-se o link para o site Outline.

Comentei a parte anterior do artigo – mesmo antes de sair este desfecho, acredito que os questionamentos que lá rascunhei se mantem. Já que, tirando a parte final desta parte final, este basicamente mira a mesma análise simplória e antidialética aos movimentos sociais não sindicais.

Queria mais, na real, era comentar a conclusão do artigo:

” As formas partido e central sindical eram dependentes de uma certa forma de organização de luta, os sindicatos, que por sua vez dependiam de uma certa forma de organização da produção. Será que essa forma vai durar indefinidamente? ”

Não, é mais do que óbvio que as formas partido, centrais sindicais (e sindicatos) não são e não foram dependentes da variante especifica da organização da produção capitalista das últimas décadas. Vale ressaltar que esse tipo de previsão fatalista e com um quê de escatologia messiânica – do tipo “os partidos vão acabar! Os sindicatos serão superados historicamente!” – não é em absoluto algo novo. São posições comuns e que podem ser facilmente encontradas em diversos momentos destes mais de século de capitalismo, e de luta e construção socialista. E são posições que tendem a ganhar mais destaque e visibilidades nestes momentos de mudanças na organização de produção burguesa. Diria que é uma especie de versão socialista das febres apocalípticas que assolaram seitas religiosas na proximidade das viradas de séculos: assim como diversos crentes diziam que o mundo ia acabar em 1900 (e também nos anos 2000), essas posições fatalistas anunciam sua versão própria do “fim do mundo” ao serem vislumbradas mudanças pontuais na forma de organização da acumulação de capital.

Sobre as questões que foram colocadas no parágrafo seguinte do texto – onde são enumeradas diversas transformações em curso no mundo trabalho, assim como avanços tecnológicos a estas relacionadas – gostaria de comentar que sabe, meu caro Granamir, todo isso é conhecido dentro da esquerda brasileira, e não só conhecido, é motivo de preocupação também. Mesmo a CUT/PT sabe dessas transformações e se adaptará a estas mudanças de maneira a tentar conseguir abarcar as largas massas de trabalhadores informais, intermitentes, “uberizados”, em suas estruturas partidárias e sindicais (por acaso ontem mesmo – ou foi anteontem? – ouvi uma curta entrevista com uma liderança camelô da CUT comentando um encontro da categoria e o processo de adaptação da CUT para incluir estes na sua estrutura). E, pra não ficar somente no campo petista, cito também um artigo de um dos partidos comunistas brasileiros (no caso o PCdoB) que li há umas 2 horas atrás, que traz basicamente a mesma análise sua sobre as mudanças no mundo do trabalho, e coloca a necessidade de adaptação da organização partidária (o artigo é este: http://www.vermelho.org.br/noticia/321906-1 ). Além deste partido comunista, cito também que essa análise e consequente preocupação é também presente no PCB – partido o qual eu integrei num passado próximo.

Enfim, essa análise das transformações na organização da produção burguesa é conhecimento comum na esquerda, assim como as preocupações com as medidas necessárias a serem tomadas. Boto fé de que, assim como a classe trabalhadora brasileira sempre conseguiu se reorganizar a fim de enfrentar mudanças no mundo do trabalho no passado, conseguirá também no futuro próximo.

E olha, sinceramente, se fosse pra apostar se serão os autonomistas que conseguirão melhor se adaptar a fim de criar (ou adaptar) as organizações (sindicais, partidárias etc) que terão capacidade de abarcar e dirigir a classe trabalhadora brasileira com as características deste novo momento de organização, eu não apostaria um vintém sequer. Se as limitações e contradições dos atuais projetos de esquerda majoritários são gritantes e visíveis a todos, as contradições do projeto autonomista só não são ainda mais gritantes e visíveis devido a seu porte pouco relevante.

“os partidos vão acabar! Os sindicatos serão superados historicamente!”

eu não entendo porque esses verbos estão no futuro. Deve ser porque vem de uma pessoa que ainda acredita na necessidade de uma esquerda nacionalista. Por essas e outras é tão divertido aquele filme “Adeus Lenin”.

Quem de nós irá dirigir a classe trabalhadora?! ai!, essa pergunta me gera tanta angustia… rápido! para a sala de projetos! é preciso atualizar-nos e melhorar. Já temos uma conta no Instagram?

Saudações terraqueas meu caro Pinky;

Não sei de que planeta tu escreve, mas aqui na Terra, desconheço qualquer país onde inexistam sindicatos e partidos. Assim como, aqui na Terra, a questão nacional segue sendo central – especialmente nesse momento de avanço imperialista e reacionário.