Por João Bernardo

A estética não é um bibelot que se possa pôr e tirar. A estética é inelutável. A estética é a maneira como. A escolha da visão, do ângulo e do enquadramento é estética, uma pintura sem tinta nem pincel. O balancear do corpo a andar e o ritmo dos passos são estética, uma música sem instrumentos. O uso das mãos e a cadência dos gestos são por si só estéticos, e qualquer objecto que fabriquemos é estético, mesmo a letra que traçamos com o lápis, porque reproduz aqueles ritmos. Tudo o que fazemos, fazemo-lo de certa maneira, e essa maneira é a estética. A maneira como alguém anda é condicionada pela coluna vertebral e pelo formato dos pés. Se uma pessoa tiver a coluna torta e os pés chatos, será que andará de uma única maneira determinada? Não. Ela não poderá andar de certas maneiras, mas terá — como qualquer outra pessoa — um quadro ilimitado de maneiras de andar. O ritmo, as oscilações do corpo, tudo isso, que está ao dispor de qualquer pessoa, é a estética. Mesmo aquilo que nos é exterior deixa de o ser quando olhamos ou escutamos, e precisamente a maneira como vemos e ouvimos é a estética.

A fotografia serve aqui de demonstração, porque é obtida graças a um aparelho provido de automatismos. Podia imaginar-se, então, que ela fosse objectiva, independente do nosso olhar, dos nossos gestos. Mas é o contrário, cada pessoa, cada fotografia. Cartier-Bresson nunca cortava as suas fotografias nem as ajustava posteriormente, deitava-as fora se não gostava e tudo o que agora admiramos resultou exclusivamente do olhar, do ângulo, do momento. Vejam um retrato por August Sander, que parece o mais imparcial dos fotógrafos, e será que alguém é capaz de fotografar como ele? Não há automatismos, mas apenas o olhar e a escolha do enquadramento e da luz, a noção do momento. Em vez de ser objectiva, a fotografia é também a maneira como. A isto ninguém foge.

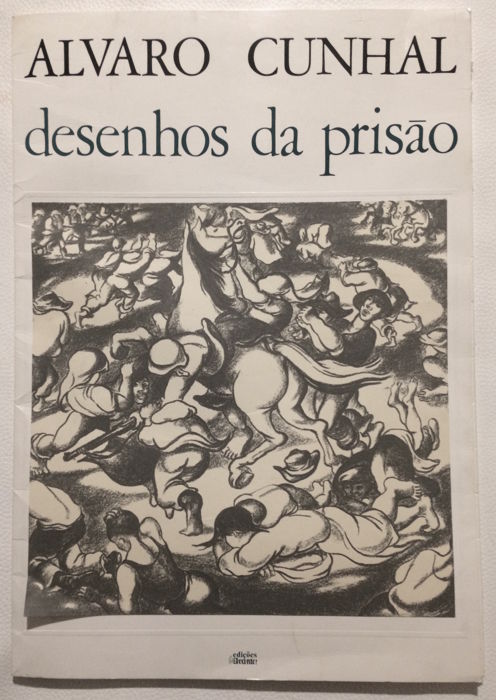

Quem julga desprezar a estética comporta-se como uma freira a quem se mostre uma imagem pornográfica. Ela benze-se e olha para o lado. Mas a questão é que no lado para onde ela olha existe estética também, tal como existe na maneira como olha, no gesto de cabeça, no ritmo do olhar. Não se foge da estética. Esta analogia foi-me sugerida por algo que ocorreu há muitos anos, quando deambulava na Feira do Livro, em Lisboa, na companhia de um celebrado teórico da extrema-esquerda de outro país. Ao passarmos diante do pavilhão da editora do Partido Comunista chamou-lhe a atenção um volume de grande formato, com os desenhos feitos na prisão por Álvaro Cunhal, o já falecido secretário-geral do Partido e figura notável da luta contra o fascismo. Perante o espanto do meu acompanhante, eu expliquei-lhe que Cunhal se interessara por arte, escrevera obras sobre o assunto e os seus desenhos são bastante bons, à maneira da arte flamenga da Renascença tardia, fazendo lembrar Pieter Bruegel, o Velho. Mas quando peguei num exemplar do livro para lhe mostrar, o teórico da extrema-esquerda virou a cara para o lado e mesmo a minha insistência não o convenceu a olhar. No entanto, era uma pessoa que discorria por vezes acerca de arte, mas era uma arte que ele não via, só lia nos livros. Naquela tarde, aquela recusa do olhar ensinou-me muita coisa. Quantos outros como ele eu encontrei depois!

passarmos diante do pavilhão da editora do Partido Comunista chamou-lhe a atenção um volume de grande formato, com os desenhos feitos na prisão por Álvaro Cunhal, o já falecido secretário-geral do Partido e figura notável da luta contra o fascismo. Perante o espanto do meu acompanhante, eu expliquei-lhe que Cunhal se interessara por arte, escrevera obras sobre o assunto e os seus desenhos são bastante bons, à maneira da arte flamenga da Renascença tardia, fazendo lembrar Pieter Bruegel, o Velho. Mas quando peguei num exemplar do livro para lhe mostrar, o teórico da extrema-esquerda virou a cara para o lado e mesmo a minha insistência não o convenceu a olhar. No entanto, era uma pessoa que discorria por vezes acerca de arte, mas era uma arte que ele não via, só lia nos livros. Naquela tarde, aquela recusa do olhar ensinou-me muita coisa. Quantos outros como ele eu encontrei depois!

O feio decorre da estética não menos do que o belo. Não me refiro à representação artística do feio, e belíssimas obras se fizeram a representar a fealdade. A arte pode ser uma visão atroz. Nem importa aqui definir o que é feio, ou tentar fazê-lo. Eu sei demonstrar por que motivo A abnegação do capitão Desse, de Théodore Gudin, é um péssimo quadro e Sombra e escuridão. A noite do dilúvio, de Turner, é uma obra-prima. Mas que importa? Haverá sempre quem prefira o Gudin ao Turner.

Basta dizer que, para o gosto e os valores de cada um, a estética não impera menos na fealdade do que na beleza. Quem julgar que desfeando uma coisa foge da estética engana-se; está apenas a fugir da beleza. A pichagem, que é para mim uma forma activa de promover a fealdade, não deixa por isso de ser um gesto estético, e as caligrafias sofisticadas de Cy Twombly podem servir-me para definir o que não é pichagem. Que perverso destino, o dessas brigadas de poluidores da arte, inevitavelmente presas à estética! Mas não foi Jean-Michel Basquiat quem descobriu que fazia arte, foram os que sabiam o que é arte, e talvez ele tivesse procurado a morte por isso mesmo, sem suportar a noção de que necessariamente era o que não desejara ser. Por seu lado, em vez de escrever nas paredes Dubuffet seguiu o caminho inverso e usou as toscas inscrições como material das suas obras. Nos riscos dos muros ele procurava a inocência das crianças e dos loucos, mas tudo o que agora encontraria é a senilidade dos jovens. Dubuffet apreciava tanto os rabiscos como as paredes em que eles estavam, enquanto os que hoje fazem a apologia das pichagens não sabem sequer ver as paredes.

Se a estética é a maneira de cada um, comparemos duas obras que representam uma situação idêntica, dois penhascos formando um V e que se abrem sobre um panorama amplo, com árvores de um e outro lado. E, no entanto, entre o olhar de Caspar David Friedrich nas falésias de Rügen e o olhar lançado nos Himalaias por Manaku, de Guler, o que há de comum? Olhares diferentes — e tudo muda.

Nada escapa aos condicionalismos do ouvido e da visão. Nas cidades da segunda metade do século XIX rasgaram-se vastas praças, arrasando o velho casario, e as urbanizações do século XX desenvolveram o gosto pelas esplanadas e procuraram ampliá-las ou construir outras ainda maiores. Habituado a estas dimensões, o nosso olhar considera medianos os espaços que a Renascença e o Barroco viram como enormes, e se hoje apreciarmos quadros dessa época constatamos que, pela escolha das perspectivas e pelas proporções usadas, os pintores parecem aumentar a dimensão de lugares que, medidos em metros quadrados, permaneceram sem alteração.

É que cada um de nós vê e ouve no contexto de hábitos e de um código de convenções estabelecido pelos grupos sociais, maiores e menores, em que se insere. Podemos passar além, mas esse contexto é a base da percepção. No entanto, como tais convenções são absorvidas a ponto de se exprimirem de modo inconsciente, a visão ou a audição surgem-nos como espontâneas e julgamos que vemos ou ouvimos aquilo que individualmente vemos e ouvimos. Há uma experiência elucidativa e que, apesar disso, raramente é sugerida pelos estudiosos de arte. Na área linguística europeia a escrita é registada da esquerda para a direita, e este sistema expandiu-se para onde quer que essas línguas vigorem. A escrita árabe, pelo contrário, processa-se da direita para a esquerda, e esta foi a norma imposta em todo o império islâmico, onde aliás o persa se escreve também da direita para a esquerda. Várias línguas indianas, nomeadamente o urdu, registam-se na mesma direcção. Comparem-se, então, pinturas e desenhos de batalhas ou quaisquer outras cenas dinâmicas executados na Europa com obras similares executadas na Pérsia islâmica ou na Índia — incluindo os Estados muçulmanos, onde a arte figurativa era praticada em assuntos laicos, não obstante as proibições da ortodoxia religiosa — e vemos que para a sugestão visual funcionar plenamente as obras devem ser interpretadas no sentido prevalecente da escrita em cada uma das áreas linguísticas. São esses os sentidos em que os espectadores, sem terem consciência, se apercebem dos movimentos e das tensões sugeridos. Agora, completemos a experiência olhando para as pinturas e desenhos na área cultural chinesa, onde a escrita ocorre de cima para baixo. Não contribuirá este facto para explicar a perspectiva aérea difundida entre aqueles artistas, em que as paisagens parecem vistas do alto, do céu, das nuvens? Esta explicação afigura-se-me tanto mais convincente quanto na China a pintura e a caligrafia têm estado intimamente ligadas, na estética e socialmente.

Assim, se a estética é a maneira como ouvimos e vemos, ela é também a maneira como concebemos. Qualquer artista, não só os desprovidos de imaginação, mas mesmo os grandes criadores, usa com maior ou menor abundância formas ou modelos, ritmos e transições já estabelecidos, por vezes importados de longe, e que definem uma época, uma escola. Mas será por isso que o pintor, o escultor ou o músico deixam de ver ou ouvir dessa maneira? Quando Chiang Yee pintou paisagens europeias, são paisagens chinesas que eu vejo nessas obras, porque foi com os seus olhos de artista chinês que ele viu as paisagens na Europa. O inverso não seria menos verdadeiro.

Aqueles elementos considerados convencionais pelas outras culturas ou pelas gerações posteriores funcionam como hieróglifos ou símbolos. Mas nenhum símbolo deixa de repercutir em nós um eco emocional, e como nenhuma sensação é independente da visão e da audição, a maneira como concebemos remete ainda para a maneira como vemos e ouvimos. Não podemos duvidar de que cada pessoa vê aquilo que julga ver — e é esta visão a única que aqui me interessa. É a ela, exclusivamente, que me refiro neste ensaio. Os sociólogos que, na falta de uma área de trabalho própria, ganham a vida a parasitar as alheias, insistem que os objectos artísticos devem ser entendidos no contexto em que foram criados. Mas um objecto torna-se artístico precisamente quando é retirado do contexto em que se insere. Esta é uma condição indispensável. Apreciamos uma paisagem como bela quando abstraímos da formação geológica das montanhas ou dos custos de produção das plantações. O olhar estético é sempre um olhar que objectiva.

Porquê então, se a estética é a maneira como, inseparável de nós e dos nossos mínimos gestos, se constroem objectos específicos, visuais ou sonoros, que sejam apenas artísticos ou que, pelo menos, incorporem a estética? Foi esta a questão a que os dandies tentaram responder negativamente no século XIX, apresentando-se a eles mesmos e à sua maneira de se exibirem e viverem como estética suficiente, e muitos conceptualistas seguem hoje um caminho idêntico. Mas o resultado é que, em vez de negarem o objecto artístico, eles próprios se objectivaram esteticamente.

Os objectos artísticos são tão inelutáveis como a estética, e as sociedades humanas mais arcaicas de que encontrámos vestígios deixaram traços artísticos. Viviam no limite da subsistência, rodeadas por uma natureza hostil, que mal conseguiam dominar tecnicamente, no limite da fome, nas condições mais precárias, mas apesar disso encontraram tempo e forças para inscrever em grutas e pedras obras de arte, as únicas que restaram, porque não temos possibilidade de conhecer as músicas e as danças dessas populações. Tal como Franz Boas admitiu em 1927, na sua obra Primitive Art, «de uma ou outra forma, o prazer estético é sentido por todos os membros da raça humana. Por mais diferentes que possam ser os ideais de beleza, em todo o lado é da mesma ordem o carácter geral do deleite com a beleza». E Henri Breuil, num dos volumes de Destins du Monde, uma monumental obra colectiva que marcou a historiografia da década de 1960, considerou a criação de objectos artísticos inequívocos como uma das características definidoras do homo sapiens. Meio século depois, Felipe Fernández-Armesto, na última edição da colossal Cambridge World History, afirmou que os humanos primitivos, nossos antepassados, tinham «o equipamento mental necessário para serem capazes de se imaginar em circunstâncias modificadas e em novos meios, e para procurarem efectuar essas modificações». Os objectos de arte foram um resultado, e um instrumento, desse «equipamento mental». É possível argumentar que as estatuetas ou pinturas rupestres não eram objectos de arte e cumpriam uma função mágica e religiosa, mas a objecção não é válida, porque a ênfase religiosa podia ter prescindido de realização material — como aliás, ao longo da história, pretenderam vários reformadores religiosos — e, em vez disso, materializou-se em objectos que pelos seus volumes, pelas suas cores e pelos seus ritmos têm um valor artístico próprio. Eram objectos tão religiosos, e ao mesmo tempo tão artísticos, como as catedrais góticas ou as igrejas do Barroco. O que quer que fossem, a maneira como o eram é estética. Nenhuma cultura, até hoje, deixou de produzir objectos artísticos.

Posso também prosseguir um raciocínio inverso e demonstrar que não há, nem pode haver, qualquer oposição entre arte e natureza, que dispense a arte considerando que basta a natureza, porque a natureza como aparência não existe se não for vista, e essa visão, sendo uma maneira como se vê, é sempre uma estética. Quando não se produz um objecto artístico específico, é a natureza a ser produzida como objecto artístico.

Se a estética não se tivesse objectivado em arte, não disporíamos de uma sucessão de obras que conferem espessura ao tempo e permitem entender a teia da história. Por isso a minha reflexão sobre a estética assenta na visão ou audição de objectos artísticos, e ao longo deste ensaio distinguirei terminologicamente a estética, enquanto categoria geral, e a arte, enquanto objectivação da estética. Na medida em que os objectos artísticos se destinam a dar relevo à estética, concentram-na e deixam-nos pensá-la melhor.

Porém, ver e ouvir é uma coisa, mas objectivar a maneira como vemos e ouvimos é outra coisa muito diferente e, se não dominarmos as técnicas, aquilo que fizermos não corresponderá àquilo que desejávamos fazer e a obra ficará frustrada. Por isso qualquer artista que seja artista passa tantas horas do dia a aperfeiçoar as técnicas. «Desenha, Antonio, desenha, Antonio, desenha e não percas tempo», foram as instruções que o velho Michelangelo escreveu num papel para um aprendiz, segundo E. H. Gombrich em Art and Illusion, e quantos insistiram no mesmo! Uma técnica é perfeita quando não é sentida pelos outros, quando flui imediatamente das mãos ou da voz. Os escritores confessam por vezes que quanto mais uma página parece escrita de um jacto, mais revista e rasurada ela foi. O mesmo pode dizer qualquer grande artista. Quanta técnica existe por detrás da enganadora simplicidade! O domínio das técnicas serve para que não haja nenhum hiato entre o que vemos ou ouvimos e a representação daquilo que vimos e ouvimos. A estética é a maneira como, mas sem dominarmos as técnicas essa maneira ficará circunscrita a cada um de nós e não saberemos comunicá-la aos outros na forma de objectos artísticos.

Afinal, de todo aquele amontoado de formas e luzes e cores e sons que rodeiam o artista, o que é que ele assimilou no objecto artístico e comunica aos outros?

Sumário

Dividi este ensaio em dez partes. Na Parte 2 procurarei mostrar que não existe oposição entre ver e conceber, tal como não existe entre pintura e caligrafia nem entre figuração e abstracção. Na Parte 3 mostrarei que a arte é antropocêntrica. Na Parte 4 definirei a arte como forma. Na Parte 5 tratarei da arte como espelho. Na Parte 6 indagarei como as relações sociais podem exprimir-se directamente em formas estéticas. Na Parte 7 discorrerei sobre as miscigenações artísticas e o progresso na (não da) arte. Na Parte 8 tratarei da universalização da arte e da ampliação do olhar. Na Parte 9 analisarei a indústria cultural de massas. Finalmente, na Parte 10 tratarei da relação entre a extrema-esquerda e a arte.

João Bernardo

Prometedora esta abertura — ou, para dizer a verdade, muito mais do que só prometedora. É já um ensaio de parte inteira e que revela novas luzes na “maneira como” da tua arte de pensar. Uma questão complementar que gostaria de te pôr é a seguinte: que ligação ou dimensão comum têm a estética e a poética — e/ou a arte e a(s) arte(s) da palavra? Perguntado de outro modo: em que medida a poética e as artes da palavra são apenas a estética e a arte da linguagem, ou requerem uma abordagem à parte? Como articular as primeiras e as segundas no quadro de uma estética mais geral e no quadro de qualquer coisa como as artes do sentido no seu conjunto? Enfim, a minha ideia não é obrigar-te a escreveres novo ensaio antes ainda de conhecer este no seu todo, mas não te posso esconder que, se as questões que te ponho te animarem a fazê-lo, me sentirei feliz por ter escrito este comentário…

Miguel,

As tuas questões antecipam o percurso deste ensaio, que passará por elas todas. Se as minhas respostas te deixarão ou não satisfeito, isso é outra coisa. Para já, pretendi apenas definir a estética como uma categoria genérica, o mais ampla possível, e a arte como uma categoria específica, decorrente sempre da sua concretização num objecto artístico, material ou imaterial. A partir daqui poderei, sem pressa, averiguar o que se passa entre a palavra como som, como música ou mesmo como caligrafia e a palavra como imagem ou como conceito. De certo modo, todo o resto do ensaio oscilará entre este problema e o problema da ampliação do olhar e do ouvido. Mas previno-te desde já — não esperes um happy end.

João,

Veremos. Mas, para já, as questões que levantas e anuncias respondem-me na perfeição. A prova é que me levaram já a pôr outras que, a seu tempo, talvez venha a propósito trazer aqui para as cruzar com as tuas.

Que ótimo artigo. Fiquei especialmente cativado porque o que diz da relação entre o sujeito e a obra me lembrou dos meses em que estudei Kant, o que me leva a perguntar: em que sentido os estudos da arte, hoje, beberam da Estética Transcedental kantiana? Me parece que quando diz que a estética é a “maneira como”, o significado do objeto se dá na representação, não na coisa-em-si. Ou estou enganado? Por fim, acho que estou dentre aqueles da esquerda que pouco entende de arte, faço essa mea culpa, mas acho importante que não sejamos aqueles que viram o rosto. Um abraço!

Alan,

Nos estudos de arte existe uma variedade de perspectivas filosóficas tão grande como em quaisquer outros estudos, e até há aqueles que julgam que não seguem perspectivas nenhumas. A perspectiva kantiana que você notou — e muitíssimo bem — logo desde início neste ensaio é, em termos gerais, aquela que eu adopto, e que, aliás, me parece mais eficaz neste assunto. Para o caso de você se interessar, na primeira parte de um livro intitulado Economia dos Conflitos Sociais, que se encontra facilmente na internet, explico com certo detalhe a minha posição na herança deixada por Kant.

De resto, esse gesto de virar a cara relaciona-se com um puritanismo que é generalizado na extrema-esquerda e tem raízes históricas muito profundas. Reformadores políticos e religiosos que tiveram na sua época uma posição a que nós hoje, apesar do anacronismo, chamaríamos de esquerda, por exemplo Savonarola ou Calvino, consideraram o ataque à arte como uma componente indispensável das reformas que se esforçaram por impor. Voltamos agora a sofrer isso, porque os identitarismos são essencialmente formas de puritanismo. Eu costumo dizer que os identitarismos são a adequação do nacionalismo à época de transnacionalização do capital, mas o velho nacionalismo não era puritano, enquanto o identitarismo é. Assim, os identitarismos acrescentam ao carácter nocivo do nacionalismo o carácter nocivo dos reformadores puritanos. Ora, a arte implica, por ela própria, uma ruptura com o puritanismo. A arte é o prazer. Mas este é um tema que se integra na última parte do ensaio.

João Bernardo,

Na verdade, não só me interessa, como foi este capítulo que me remeteu ao estudo de Kant em meados de 2019. Por problemas pessoais não avancei na leitura da Crítica da Razão Prática, mas imagino que seja lá que você encontrou a razão de ser de um ‘a priori prático’, não?

Por fim, obrigado pela resposta!

PARA ABOLIR O IMPÉRIO DA DESFAÇATEZ: https://we.riseup.net/assets/716728/gci-icg.zip.

Da relação entre Sujeito e Objeto estabelecida por Kant deriva a relação entre Forma e Matéria, sendo está última, tão infinita enquanto forem infinitos os objetos possíveis. Tais objetos, númenos, portanto incognosciveis para Kant, são apreendidos pelo sujeito pela sensibilidade e pelo entendimento. Eis a Forma, um apriori imposto ao objeto pelo sujeito, e é invariável, é imanente a nossa atividade mental. A forma é dada pelo sujeito no uso de suas capacidades cerebrais. Podemos sentir essa influência kantiana claramente, por exemplo, na escola psicológica da Gestalt, surgida do contexto do neokantismo do século XIX e, por que não, no próprio estruturalismo. Caberia pesquisar se o formalismo russo bebeu em Kant, ou em outras referências, agora não me lembro. Enfim…

Agora, sem me colocar no papel de “patrulha epistemológica”, temos então um JB kantiano em matéria de arte… Não havia lido Economia dos conflitos nesta chave, entendia apenas uma tentativa de mostrar a evolução da teoria da praxis de uma perspectiva prosaica em Kant, colocando o elemento ativo no ato subjetivo de conhecer, e avançada em Marx, o que já é conceder bastante a Kant, em tempos onde seu pensamento é reivindicado há séculos por setores politicamente bastante conservadores, para dizer o mínimo… Mas, talvez esteja sendo eu o conservador, rejeitando Kant em nome do materialismo histórico dialético. Não nos termos de Lenin e sua citada e péssima obra, Materialismo e Empiriocriticismo, pois existe marxismo para além disso, basta ler Lenin Filósofo, de Pannekoek para entender do que estou falando…

Com razão, JB preza a necessidade de uma teoria da recepção em arte. O psicólogo industrial neokantiano Hugo Münsterberg, que escreveu tbm sobre arte e cinema desenvolveu justamente essa teoria com base na perspectiva subjetivista , de que o aspecto significativo da arte encontra-se no sujeito, não no objeto, em virtude do que tentei explicar acima, mesmo eu estando bem longe de ser um filósofo. Trata-se de uma teoria da recepção fenomenológica, portanto. Uma das primeiras na área, acredito eu.

Sobre a Gestalt, quem a questionou em profundidade, com base em Marx, foi Vigotski, que colocou em cheque justamente essa estruturalidade conferida ao aparato cognitivo humano, por desconsiderar a dimensão historico-cultural, proporcionada justamente pelo caráter pratico-social do trabalho. Há muito que se debater sobre tudo isso, temas instigantes que só JB no proporciona…

Deixei escapar que, no polo oposto ao subjetivismo de um Münsterberg, temos o “realismo socialista”, que se baseia na teoria do reflexo de Lenin, para quem o “real transposto para a cabeça do homem”, como queria Marx, assumiu um caráter totalmente mecanicista, sem espaço para qualquer mediação dos sentidos e da subjetividade. O que pode existir entre esses extremos de subjetivismo neokantiano e objetivismo stalinista? Todo um universo a ser explorado pela dialética materialista… Encerro por aqui.

Irado,

Os leitores agradecerão certamente o seu comentário, tal como eu agradeço.

Para me cingir ao que para mim é o mais importante, a questão da forma é um dos eixos deste ensaio e atravessa-o todo, até à última parte. Em vez de lhe ter chamado Arte e espelho podia ter-lhe chamado Forma e olhar. Sucede que a arte é o principal interesse da minha vida, desde criança, com dez ou onze anos, até hoje. O primeiro texto que escrevi, em 1965-1966, tinha então dezanove anos, trata precisamente da questão da forma na pintura. Durante muito tempo julguei que esse texto estava perdido, depois publiquei-o pela primeira vez no Passa Palavra, aqui. Assim, a noção de que a forma é o principal conteúdo da forma, que depois começou a presidir às minhas análises das lutas sociais e em boa medida à definição da existência de uma classe de gestores e à crítica ao capitalismo sindical, nasceu na análise estética. Para quem já considerava que mesmo na pintura figurativa a forma é o principal, não era difícil concluir que a forma de relacionamento dos trabalhadores nas lutas sociais prevalece sobre o conteúdo programático dessas lutas. Stalin, Zhdanov e meia dúzia de outros sabiam muito bem que o formalismo constituía um risco político de primeiríssima ordem. Por isso o proibiram e expulsarem ou mataram os formalistas. Só o coro dos adeptos é que se iludia, e continua a iludir-se, ao considerar o formalismo como um alheamento da política. Este é talvez o ensaio mais político que eu escrevi, e assim posso também definir o que entendo por político.