Por João Bernardo

A ideia de que haja progresso em arte parece de imediato absurda. O prazer estético que sinto perante as pinturas nas grutas do paleolítico é da mesma ordem do que sinto perante um quadro de Pollock. Mas, considerada a questão de outra maneira, ela deixa de ser absurda, porque depois de eu ter visto esculturas de Barbara Hepworth e de Brâncuşi, são outros os olhos com que aprecio as esculturas de Donatello, e conhecendo as composições de Varèse entendo de outra maneira as obras de Monteverdi. Numa frase mil vezes citada, Cézanne declarou que pretendia «faire du Poussin sur nature», refazer Poussin a partir da observação da natureza. Com efeito, ver Poussin depois de ter visto Cézanne é vê-lo mais profundamente, mas a principal lição reside no percurso inverso — Cézanne podia entender Poussin e Varèse podia compreender as composições de Monteverdi, mas Monteverdi nem sequer compreenderia que as obras de Varèse são música nem Poussin entenderia um quadro de Cézanne.

Ver é uma arte que se aprende. «A arte de ver a natureza», disse Constable, citado por E. H. Gombrich em Art and Illusion, «é uma coisa que tem de se obter, quase como a arte de ler os hieróglifos egípcios». Mas essa arte aprende-se vendo obras de arte. Não se trata de observar a realidade em busca do naturalismo, que não existe em arte. Naturalismo e não naturalismo são classificações que podem ser úteis para estudar a história da arte, mas são desprovidas de relevância estética, porque a aparência da realidade não é um padrão. Abundam livros de memórias, descrições de viagens e relatos etnográficos em que povos estranhos eram considerados primitivos e pueris por não serem capazes de reconhecer as figuras representadas em pinturas naturalistas europeias. A conclusão devia ser a oposta, a de que o naturalismo está tão distante da realidade como qualquer outro tipo de representação. Mesmo um esteta conhecedor como Ruskin, citado naquele livro de Gombrich, considerou que «os chineses, infantis em tudo, imaginam que um bom desenho em perspectiva é tão falso como nós pensamos que o são as suas composições planas», sem se dar conta de que a observação podia ser lida ao avesso. E, no entanto, diziam as más-línguas que Ruskin nunca consumara o casamento porque se desiludira na noite de núpcias ao descobrir que a noiva não se assemelhava às estátuas gregas. Afinal, quem seria «infantil em tudo»? São perversas as armadilhas do naturalismo.

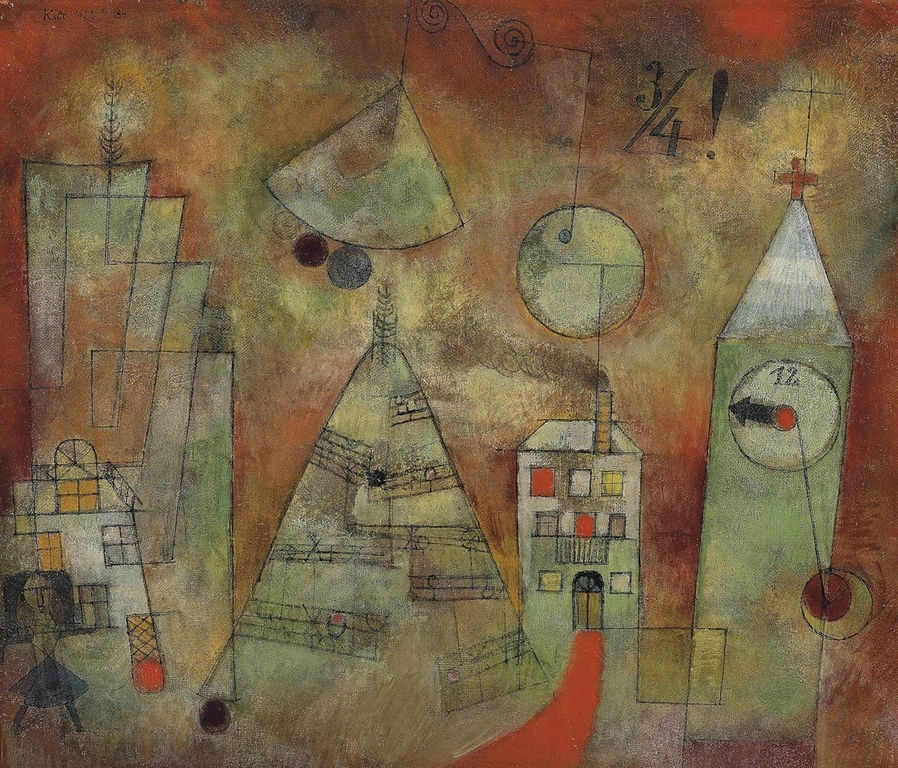

A realidade surge de uma ou outra maneira a um ou outro olhar. A ciência estuda o que está para além das aparências, e aí impera a objectividade, medida empiricamente; mas o nosso olhar vê as aparências, e elas mudam consoante quem as olha. É certo que a ciência aumentou enormemente o mundo que conhecemos, mas o que percebemos esteticamente é a aparência desse mundo ampliado. Odilon Redon e Klee contam-se entre os primeiros a interessar-se pelo que viam num microscópio, como artistas, não como cientistas. Confundir a psicologia do conhecimento científico com a psicologia da percepção artística é um beco sem saída, para ambos os lados.

Boccaccio, no Decameron, fez Giotto intervir como personagem no quinto conto do sexto dia, e comentou que o seu «génio atingia tal excelência que com a sua arte e um pincel ou lápis pintava qualquer coisa da Natureza, […] e pintava-as com tanta semelhança que nem pareciam imagens, mas as próprias coisas, sendo por isso frequente que as pessoas se enganassem e pensassem que era real o que só estava pintado». No entanto, nós hoje vemos as obras de Giotto como um exercício de racionalização muito distante da natureza. Todos os artistas que na sua época foram considerados naturalistas me parecem hoje alheios à natureza. Em arte a natureza não existe fora da visão do artista, tantas naturezas quantas visões. Quando sucede que artistas de vanguarda invoquem a realidade contra o academismo dos contemporâneos, isto significa apenas que passaram a ver a realidade com outros olhos. Aliás, não é o hiper-realismo um anti-naturalismo, e considerará alguém naturalista a Neue Sachlichkeit? O olhar que vê a tela ou o bloco de mármore ou o metal vê também a aparência da realidade, e outro olhar vê outra realidade. «Os gregos», escreveu Kenneth Clark na sua obra The Nude, «até ao final do século IV [a. C.] não estudaram anatomia cientificamente e, no entanto, de Krítios a Lysippos produziram alguns dos mais perfeitos nus na arte». Para o artista, a realidade não reside na realidade, reside na realidade vista pelo artista. A arte é o desdobramento da realidade, o enriquecimento da realidade, a abertura de outro universo, que esclarece este onde vivemos, mas não se reduz a ele. A arte é a inauguração actual do possível.

Depois da Renascença e até ao século XIX a pintura de paisagens requeria dramatismo, montanhas e precipícios, rios amplos, ou estreitos mas caudalosos, em suma, contrastes flagrantes. Vem daí a palavra pitoresco, do italiano pittoresco, que significa digno de ser pintado, e que hoje se emprega para designar algo que chama a atenção. Com uma excepção, a Holanda. Kenneth Clark, no seu livro Landscape into Art, escreveu que «a paisagem da Holanda do século XVII» «influenciou directamente, ou criou mesmo, a visão do século XIX». Mas para que a pintura de paisagem sofresse no século XIX uma profunda transformação foi necessário olhar com olhos abertos os paisagistas holandeses. «Eu nunca vi uma coisa feia na minha vida», disse Constable, citado por Clark no mesmo livro, e com esta nova maneira de olhar influenciou Théodore Rousseau e, por aí, os pintores que se reuniam em Barbizon. Foram sobretudo eles, e logo depois os impressionistas, que continuaram e ampliaram a estética de Constable e de Corot — pelo menos daquelas obras de Corot que fugiam ao academismo — e se interessaram por uma paisagem que não chama a atenção, onde não há grandes relevos e nada existe de tumultuoso. Ensinaram-nos a ver aquilo que antes passara despercebido, e começámos a ver outra natureza. É esta natureza que, modificando um pouco as palavras de Oscar Wilde em The Decay of Lying, imita a arte.

Quando se aprende a olhar de outra maneira, olhamos outras coisas, escolhemos um enquadramento, uma perspectiva. O fundamental é não pensar que existam objectos neutros, que não precisem de ser vistos. Tudo precisa de ser visto, porque ver é criar, ou recriar, aquilo que vemos. Quero dizer que, da maneira como nós o vemos, o objecto ressalta, adquire relevo. Os grandes pintores ensinam-nos a ver as coisas de modos que nunca ninguém tinha percebido antes deles. Os grandes músicos ensinam-nos a ouvir outros sons. Por isso a arte é uma acumulação de riqueza, de novas visões. A arte não está só nos objectos feitos por artistas, mas também nas ruas e campos vistos com os olhos que viram aqueles objectos, nos sons que escutamos como novos.

A progressão do tempo ocasionou mudanças na relação física do olhar com a natureza. Por um lado, as técnicas modificam continuamente a natureza e desde há muitos milénios a natureza é cada vez menos natural, porque é cada vez mais modificada pela acção humana; entretanto as cidades criaram em torno de um número crescente de pessoas um novo tipo de paisagem geométrica. Mas isto diz respeito ao objecto do olhar, e o que sobretudo aqui me interessa é a relação do olhar com o objecto. Na época em que a rocha de Altamira foi pintada os homens e as mulheres deslocavam-se à velocidade dos passos. Depois, a domesticação dos animais permitiu-lhes viajar com mais conforto e transportando volumes mais pesados, mas a velocidade habitual desses animais não era muito superior à dos humanos. Os galopes reservavam-se para ocasiões especiais, batalhas ou urgências dos poderosos. Durante milénios a dinâmica do olhar não mudou, mas a partir do extremo final do século XVIII as inovações precipitaram-se e em duzentos anos os seres humanos passaram a deslocar-se a velocidades cada vez maiores e a ser capazes de adequar o cérebro a essa rapidez. O nosso olhar adaptou-se ao novo normal, mas não foi sem dificuldade.

O tapete rolante (no Brasil, esteira rolante) construído para a Exposição Universal de Paris em 1900 provocava vertigens a quem o usava, e mesmo passadas três décadas os clientes do dancing de l’Aubette, em Strasbourg, inaugurado em 1928, rejeitaram a decoração — ou «orquestração plástica», como Michel Seuphor preferiu chamar-lhe no segundo volume de L’Art Abstrait — que fora entregue a Theo van Doesburg, com a colaboração de Hans (ou Jean) Arp e Sophie Taeuber-Arp. O desagrado não era só estético, já que «algumas superfícies, antecipando a arte cinética, provocavam entre os clientes um verdadeiro mal-estar físico», explicou Edmée de Lillers no catálogo de uma exposição das maquetes de Van Doesburg para aquele projecto, realizada no Centre Georges Pompidou, em Paris, em 1977. Dez anos depois da inauguração de l’Aubette, a decoração inicial tinha desaparecido. Podia prolongar a lista dos exemplos, mas para quê?

O início da era das grandes velocidades foi acompanhado por uma brusca projecção do olhar no vazio. No século XIX, comentou Clark em The Nude, «a decoração não era uma questão de convicções de estilo, mas sobretudo de horror vacui [medo do vazio]». No começo do século XX houve uma ruptura tão drástica na arquitectura exterior como no aspecto interior. As cozinhas e as casas de banho (no Brasil, banheiros) passaram a ser regidas por padrões próximos do funcionalismo industrial e da busca da produtividade, ao mesmo tempo que as salas e os quartos foram despojados de sobrecarga decorativa e prescindiu-se do papel de parede que envolvera tudo, de cima a baixo, num entrelaçado de formas e cores. O olhar, que antes, no interior das casas, encontrava sempre um ponto de apoio, de quadro em bibelot, de cortinado em móvel — o que ainda hoje sucede nos apartamentos da pequena-burguesia — viu-se de repente perante o vazio de paredes nuas. Daí veio certamente a vertigem ou a náusea de quem não tem a que se agarrar. Pierre Francastel, citado por Robert Delevoy em Dimensions du XXe Siècle, observou com pertinência que um quadro de Mondrian não fica limitado pela moldura, mas «organiza de maneira activa todo o espaço em redor, levando o espectador a geometrizar dinamicamente o espaço». Para que isto suceda, porém, é necessário que a parede não esteja ocupada por mais nada, de modo a ser preenchida pela projecção mental da obra.

No entanto, as crianças brincam hoje nos tapetes rolantes, as obras de l’Aubette não chocariam agora ninguém no seu rigor geométrico e habituámo-nos a paredes nuas. É que o olhar sofreu uma alteração drástica e se adaptou à velocidade. E o turismo de massas, com a popularização das viagens por avião, permitiu que milhões de pessoas considerassem um facto comum a perspectiva vertical que antes podiam estranhar nas pinturas de paisagem chinesas.

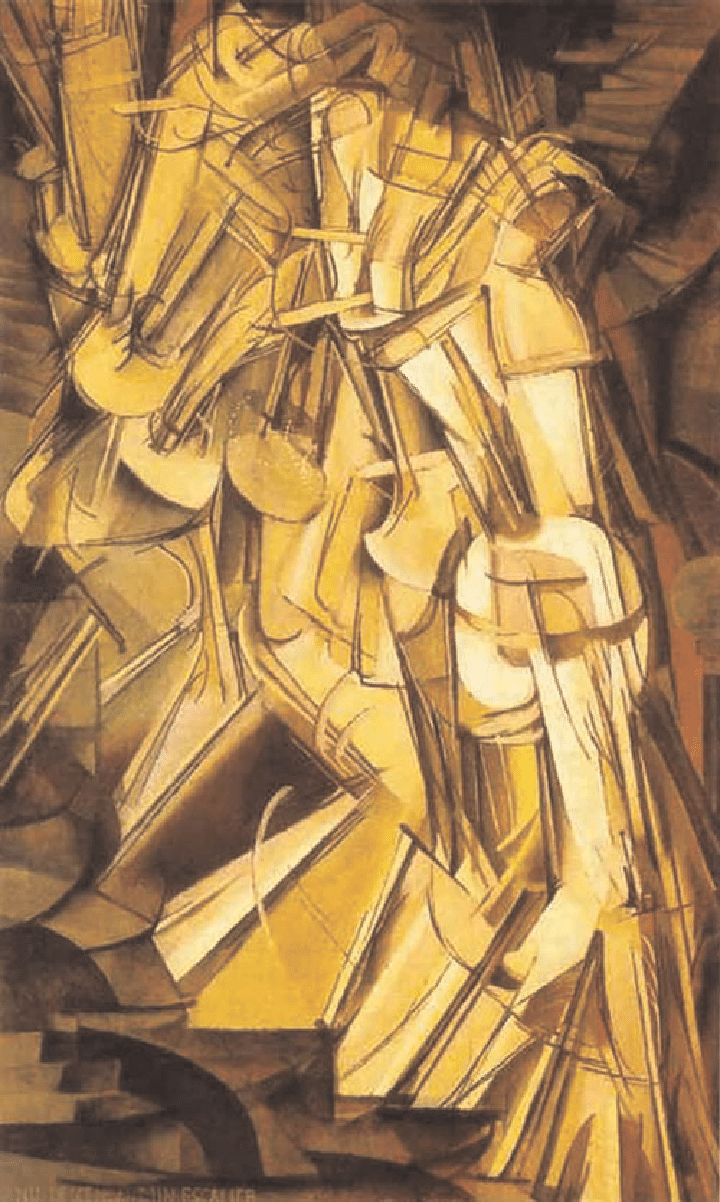

Rodin explicou que para transmitir a sensação de acção é necessário combinar numa mesma pose duas fases de um movimento contínuo, mas foi Duchamp quem tornou explícita essa lição. Compare-se uma das várias versões do seu Nu a descer uma escada com uma obra de Burne-Jones três décadas e meia anterior, A escada de ouro, e vemos como uma sequência estática foi superada por um único impulso dinâmico.

Agora, quando olhamos o Discóbolo de Míron, ou Santa Ana, a Virgem e o Menino de Da Vinci ou o David de Michelangelo, para citar só três exemplos clássicos, percebemos o movimento devido às torções dos corpos, cada parte ligeiramente desfasada da outra. Mas isso é muito mais evidente depois de nos termos apropriado da visão de Duchamp.

Se Duchamp conseguiu representar o dinamismo de uma maneira então inédita na pintura, deve-se aos futuristas italianos a reprodução do que era efectivamente novo — a velocidade. Foram eles os primeiros a ser capazes de olhar a nova paisagem urbana e a registar em objectos artísticos o olhar veloz. Veja-se o comboio de Turner, Chuva, vapor e velocidade — o Great Western Railway, de 1844, mais uma expressão do drama cósmico da luz que sempre foi o tema daquele genial pintor, ou, trinta e sete anos depois, a locomotiva que Monet pintou na gare de Saint-Lazare, estacionada, porque só lhe interessavam os efeitos da luz sobre o fumo. Também foi o fumo de uma locomotiva a única coisa de que se ocupou Édouard Manet quando, na mesma época, pintou O caminho-de-ferro, com uma menina a ver passar um comboio que nós não vemos. E depois verifique-se como os futuristas conseguiram retratar a velocidade. Não um objecto em movimento, mas a própria velocidade.

Não foi só a velocidade a transformar a paisagem, mas também as luzes eléctricas no interior das casas e nas ruas, e vale a pena comparar a evolução da sua representação, desde os impressionistas franceses e Toulouse-Lautrec até alguns expressionistas alemães e os futuristas italianos. Por fim a própria luz artificial tornou-se objecto de arte com Dan Flavin e, por exemplo, Keith Sonnier ou Pedro Cabrita Reis. Esta foi sobretudo uma evolução do olhar, que progressivamente se desprendeu das referências naturalistas para absorver toda a novidade técnica. Afinal, foi uma outra luz que se olhou.

O ouvido sofreu alterações também. Os motores trouxeram sons nunca antes escutados e o efeito Doppler do som, a que hoje ninguém presta atenção, de tão vulgar que se tornou, foi uma sensação diferente e sem dúvida fascinante. Aliás, cada nova técnica continua a proporcionar outras experiências sonoras. Os futuristas tentaram compor obras musicais adequadas ao mundo das máquinas e das acelerações, abrindo um caminho que desde então tem sido cada vez mais trilhado. Mas, para além dessas antecipações, Edgard Varèse foi o genial precursor. «Certamente há em Nova Iorque crianças que nunca viram um riacho. Que nunca ouviram o cantar dos pássaros. Que nunca ouviram, sei lá, tudo o que há pelos campos. Certos silêncios do campo. Mas para quem são familiares o estrépito dos aviões, o barulho dos carros, os sons industriais», disse Varèse numa entrevista a Georges Charbonnier. «Para eles, é talvez isso que representa os ruídos da natureza».

Edgard Varèse, Ionização, 1929-1931 (Ensemble InterContemporain, dir. Susanna Mälkki)

A electrónica abriu um imenso domínio, que Varèse experimentou nas suas últimas composições, Desertos, estreado escandalosamente em 1954, e Poema electrónico, criado em 1958 numa arquitectura de Le Corbusier e sobretudo de Iannis Xenakis. Mas, apesar dos esforços dos pioneiros e dos criadores que se seguiram, penso que as potencialidades da música electroacústica estão ainda longe de ser devidamente exploradas.

Edgard Varèse, Poema Electrónico, 1958

O processo de ampliação do olhar e da escuta não ocorreu só no tempo, devido à acumulação de novas obras de arte, ao aparecimento de novas técnicas e à aceleração na velocidade com que vemos as pessoas e os objectos. Ocorreu no espaço também. Dürer conhecia extensamente a arte europeia, mas extasiou-se em 1520 perante objectos da arte azteca, a ponto de escrever no seu diário, tal como leio em Mirror of the World, de Julian Bell, que «na verdade, não consigo exprimir tudo o que me fizeram pensar». Isto significa que passou a ver com outros olhos a arte que já conhecia.

Meio século depois o jovem Domenico Theotocopoulos, El Greco, nascido em Creta, onde fora pintor de ícones e absorvera a influência bizantina, estabeleceu-se em Veneza, que era então a potência dominante na sua ilha natal. Aliás, existe em Veneza o belíssimo Museo Dipinti Sacri Bizantini, infelizmente atraindo só raros visitantes, que reúne ícones executados na antiga área de soberania veneziana. Ampliando a actividade a Roma e depois a Espanha, El Greco fundiu a tradição dos ícones no que dizia respeito à colocação de cada figura em espaços próprios, com a pintura renascentista tal como estava a ser revista por Tiziano; e embora o apreço pelo génio de El Greco se tenha esfumado nos séculos posteriores, só ressuscitando mais tarde, o ascendente exercido pelo seu modo de pintar perdurou através do Maneirismo.

Em seguida, no auge do mercantilismo, através dos contactos comerciais, foi notável a influência das porcelanas chinesas, por vezes num perverso círculo vicioso, quando o fabrico chinês para exportação procurava imitar as porcelanas europeias. No Musée Guimet, em Paris, há salas fascinantes onde estão expostos resultados do cruzamento artístico entre o Oriente e o Ocidente, uma miscigenação fértil, como são geralmente as miscigenações.

Mas a questão deve ser ampliada, porque desde há vários milénios que o sul da Europa se integrava numa área muitíssimo vasta, onde depois surgiu e rapidamente se expandiu o império islâmico. Foi através dele que a cultura mediterrânica conheceu a arte da Pérsia, que por sua vez incorporava influências indianas e, aliás, já na Antiguidade clássica as representações de Apolo se haviam relacionado com a arte budista. Noutra direcção geográfica e cultural, parece-me que valerá a pena prosseguir a hipótese de que a pintura e a escultura do norte da Europa no final do Gótico e no começo da Renascença, tão diferentes das que se praticavam na Europa mediterrânica, devessem a especificidade ao facto de aquela região se relacionar tradicionalmente com a zona báltica ou mesmo com as estepes de Leste. Numa terceira direcção, quem veja os cruzeiros e os baixos-relevos da Bretanha ou do noroeste português e as iluminuras anglo-saxónicas e as compare, por um lado, com a arte do norte do continente e, por outro lado, com a arte mediterrânica, pode entender como a antiga área de tradição céltica se distinguia das outras, dando continuidade a uma cultura multimilenária. A Europa dos críticos do «eurocentrismo» é um mito, uma invenção sem fundamento e feita para servir estranhos interesses. Havia parciais sobreposições e influências recíprocas, mas aquelas três áreas culturais eram diferentes e delas emanavam sensibilidades artísticas próprias. A Europa era uma entidade geográfica, mas não cultural.

Esta múltipla abertura de horizontes preparara o terreno para que dos meados do século XIX em diante a arte praticada na Europa beneficiasse do conhecimento das artes de culturas distantes e assimilasse as suas lições estéticas. Não foi a arte europeia a expandir a sua esfera de influência. O que ocorreu então foi o aparecimento de uma nova dinâmica cultural, nascida com o capitalismo e que, a partir da Europa, onde primeiro surgiu, afirmou a sua vocação universal e abraçou todas as culturas numa miscigenação global. Gauguin impõe-se aqui como a figura inevitável, pois interessou-se por quase todo o leque das artes não europeias, sem restrições de épocas nem de pontos cardeais. Talvez só os pintores do grupo Der Blaue Reiter se mostrassem posteriormente tão amplos nas suas preferências. Outros artistas foram mais selectivos.

Que Théophile Silvestre, criticando os quadros de Ingres, pudesse escrever, numa frase bastante citada, que ele parecia um «pintor chinês perdido, em pleno século XIX, nas ruínas de Atenas», mostra como nessa época a globalização artística era já um lugar-comum. Ter-se-iam devido ao conhecimento das pinturas de paisagem chinesas aquelas perspectivas quase verticais que Pissarro e Caillebotte, por exemplo, empregaram por vezes em representações da vida urbana? Se esta é uma hipótese, outras afirmações são certas. Na China a caligrafia e a pintura compuseram um complexo único, que se repercutiu na arte ocidental inspirando as caligrafias imaginárias que atravessam toda a obra de Kandinsky, se encontram nos quadros de Miró, pelo menos até uma certa época, e conferem coerência às pinturas e aos desenhos de Klee. Segundo Robert Goldwater em Primitivism in Modern Art, Klee referiu-se às suas obras como «uma linha passeando consigo própria», e o que é isto senão uma caligrafia? Uma boa parte da obra de Matisse resulta pelo menos de um gesto caligráfico. Também os quadros de Pollock e os do seu imediato predecessor, Arshile Gorky, se podem entender como caligrafias. Mais tarde, e de maneira já explícita e sistemática, encontramos as caligrafias abstractas de Mark Tobey, Hans Hartung e Henri Michaux ou Cy Twombly. Com os seus símbolos desprovidos de referencial, estes artistas formam uma das pontes que permite, de fora da China, compreender a relação íntima entre caligrafia e pintura.

Quando Manet retratou Zola numa mesa de trabalho e mostrou, além do biombo oriental, fixada na parede em frente, junto a uma reprodução de um dos seus mais célebres quadros, uma gravura japonesa, diz-se que foi o pintor quem a colocou ali, e não o escritor. Pouco importa, porque ela surge como um verdadeiro manifesto, um reconhecimento da difusão da arte nipónica entre artistas que hoje as almas cândidas, ou mal-intencionadas, ainda classificam como «europeus».

A influência estética do Japão foi sobretudo marcante na vanguarda parisiense, especialmente sensível nos casos de Manet, Degas, Monet e da americana Mary Cassatt, entre muitos outros, bem como nos pós-impressionistas e no estilo decorativo art nouveau. Também Whistler, um americano que escandalizou o meio artístico britânico, se interessou muito pela arte japonesa. Por seu lado, situando-se num inclassificável cruzamento de correntes, Toulouse-Lautrec revelou uma singular abertura à estética nipónica e é possível que Henri Focillon tivesse razão ao escrever, em De Callot à Lautrec, que «foi talvez ele quem melhor compreendeu e mais espontaneamente assimilou a lição dos japoneses». Entretanto, Van Gogh reproduziu em pintura algumas obras nipónicas como, em 1887, uma ponte debaixo de chuva, de Utagawa Hiroshige.

«Temos de admitir que o impacto das gravuras japonesas no Ocidente não teria ocorrido se os artistas europeus não tivessem já iniciado experiências que lhe abriram o caminho», advertiu James A. Michener na Horizon de Maio de 1960. «A fotografia ensinara novas lições quanto à disposição dos elementos no espaço [design]; a litografia dera novo vigor à imprensa; e homens como Eugène Delacroix, J. M. W. Turner e John Constable tinham percebido a importância da aplicação na tela de cores brilhantes e puras».

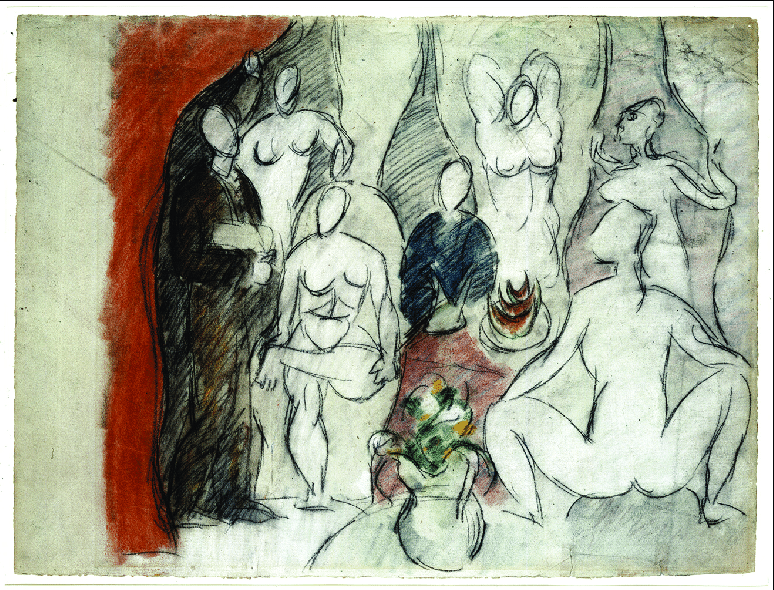

Quando sabemos que Seurat foi influenciado pelos baixos-relevos egípcios, isto significa que ele soube ver com novos olhos aquela arte e pôde interpretar por esse viés o legado dos impressionistas. Outro grande obreiro do modernismo, Matisse, além da influência das gravuras japonesas foi também muito receptivo à Exposição Islâmica realizada em Paris em 1910, e reuniu uma considerável colecção de esculturas africanas. Mas os primeiros a interessarem-se seriamente pela arte africana foram os fauves, em França e, na Alemanha, o grupo Die Brücke, que, tal como Gauguin, buscou ainda o conhecimento directo da arte aborígene das ilhas do Pacífico, e através de Die Brücke a influência passou para os expressionistas. Por seu lado, depois de ver as máscaras africanas Modigliani nunca mais olhou do mesmo modo os corpos humanos, e as suas esculturas, que o ocuparam exclusivamente até 1914, e depois as suas pinturas, a que se dedicou até morrer em 1920, mostram-nos o que ele viu. Outra irrupção do africanismo na arte praticada na Europa assinala-se na obra dos cubistas. O interesse de Picasso e Braque pelas máscaras africanas contribuiu decisivamente para lhes alterar o entendimento dos rostos, corpos e objectos, e as suas pinturas e desenhos mostram-nos essa ruptura da visão. Compare-se a sequência dos estudos de Picasso para As meninas de Avignon com a obra realizada e vê-se o aparecimento da influência africana, não só em detalhes mas também assimilada na concepção global do quadro.

Carl Einstein teve uma vida e uma morte exemplares, e se o seu livro sobre escultura africana, Negerplastik, publicado em 1915, beneficiou de uma enorme repercussão na vanguarda artística europeia, isto deveu-se, além da qualidade da obra, ao facto de a disposição das fotografias não obedecer à origem geográfica das peças e se preocupar exclusivamente com comparações formais. As esculturas africanas deixavam de ser uma simples matéria-prima etnográfica ou sociológica para se apresentarem como arte. O livro de Einstein influenciou directamente a criação do movimento Dada em 1916, na neutral Suíça. Enquanto a guerra destruía tudo, o Dada recusava a guerra e destruía toda a arte das gerações europeias precedentes, servindo-se para isso também das artes africanas, não só da escultura, mas de um leque mais vasto. «Falar numa língua desconhecida», proclamou Raoul Hausmann, um dos fundadores do grupo Dada de Berlim, para «elaborar uma concepção visual do mundo», como leio no catálogo da exposição Dada Africa, realizada em Paris em 2017-2018 no Musée de l’Orangerie.

Neste cruzamento de influências, o templo da Sagrada Família, de Antoni Gaudí, é uma obra duplamente fascinante. Por um lado, este edifício singular estava na contramão da arquitectura modernista daquela época, misturando revivalismo e sobrecarga decorativa. Por outro lado, acompanhando o modernismo no interesse pela arte africana, Gaudí foi o primeiro arquitecto europeu a absorver a estética de certos edifícios da África. No clássico Pioneers of Modern Design, Nikolaus Pevsner considerou que as torres e os pináculos da Sagrada Família denotam antes de mais uma inspiração tunisina, mas Juan Eduardo Cirlot, em El Arte de Gaudí, ampliou o escopo. «Na África equatorial está Gaudí», escreveu Cirlot, sublinhando a afirmação, e continuou: «Vejamos a mesquita de Sansannu, no Togo setentrional, e a de Kreis-Següela; apreciemos os detalhes lavrados nos cones das construções negras hamitas; e veremos que, estilisticamente, todos esses edifícios estão muito mais próximos da essência do estilo de Gaudí do que o gótico, o bizantino ou qualquer outro dos estilos históricos». Os mais de três milhões de turistas que em cada ano visitam a Sagrada Família desconhecem possivelmente a inspiração africana do templo, mas ela está lá, fixada na pedra.

No entanto, pelo que conheço, as duas primeiras obras a assimilar integralmente a lição das máscaras africanas e a fundi-la com as preocupações das vanguardas europeias, gerando uma totalidade única, devem-se a dois escultores, dois irmãos, Naum Gabo, com a Cabeça nº 2, criada em 1916, e sete anos depois Antoine Pevsner, com a Máscara. A escultura construtivista, buscando a substituição da massa pelos espaços, encontrou na escultura africana a capacidade de sugerir o volume pela delimitação de um vazio e de fazê-lo ritmicamente. Atestando esta confluência, Gabo e Pevsner proclamaram em 1920, no Manifesto Realista, que «renunciamos o volume enquanto forma pictórica e plástica do espaço», «afirmamos que a profundidade é a única forma pictórica e plástica do espaço» e «na escultura renunciamos a massa enquanto elemento escultórico». A partir dos meados do século XIX é impossível falar de modernidade artística sem estar implícita a integração das artes das mais variadas culturas. Foi isto que libertou a modernidade.

Antes de terminar, cabe uma reflexão. Precisamente numa época em que os artistas do continente europeu se mostravam receptivos à sedução estética de outras culturas, não consigo encontrar traços assinaláveis dessa influência nos artistas britânicos. Nos séculos XVIII e XIX a aristocracia britânica foi percorrida por uma vaga de orientalismo e divulgou-se o apreço pelos tecidos indianos, que Arthur Liberty aproveitou e popularizou através da sua empresa. Tanto quanto me é dado observar, porém, não vejo um interesse equivalente entre os pintores. William Michael Rossetti, que desempenhou um papel importante na formação e na sustentação da Pre-Raphaelite Brotherwood, era um conhecedor entusiástico da arte oriental e especialmente de Hokusai, mas não pintava e não consigo discernir a mesma curiosidade entre os demais pré-raphaelitas. Curiosamente, Whistler, que residiu muito tempo em Londres, mas era um cosmopolita nascido nos Estados Unidos, informado pelos impressionistas parisienses, comunicou a Dante Gabriel Rossetti o seu entusiasmo pela arte japonesa, como o próprio William Michael contou, e convenceu-o a adquirir gravuras de Hokusai, mas o interesse de Dante Gabriel ficou apenas pelo bric-à-brac, não tendo repercussão sobre a sua pintura nem sobre a dos outros dos pré-raphaelitas. Ora, tanto eles como o grupo de William Morris poderiam ter descoberto na arte japonesa, ou igualmente na arte indiana, a linearidade, a separação dos espaços coloridos e o decorativismo que eles próprios procuravam aplicar. Prosseguindo esta linha de reflexão, verifico também que os artistas britânicos não absorveram directamente a influência africana, e apenas o fizeram em segunda mão, através dos artistas do continente europeu. É sintomático que entre os vorticistas, na ponta extrema da vanguarda londrina imediatamente anterior à primeira guerra mundial, os dois únicos escultores a revelarem uma influência decisiva das artes não europeias fossem o francês Henri Gaudier-Brzeska e o americano Jacob Epstein, além da influência chinesa sobre o poeta Ezra Pound, que também era americano. As manifestações de insularidade da cultura britânica sempre me deixam perplexo.

Em tudo isto, não se trata de cópias nem de imitações de motivos, o que teria um valor meramente etnográfico, mas de uma verdadeira assimilação de outras estéticas, muitas vezes ruminadas e digeridas tão inteiramente que mal se notam à superfície, mas cujo efeito foi profundo. O modernismo da transição para o século XX e das duas primeiras décadas desse século conseguiu uma completa abertura do olhar, desde as manifestações mais flagrantes das novas técnicas, a velocidade e a luz artificial, até às raízes arcaicas das outras culturas. Pôde fazê-lo porque o colonialismo recolhera em museus todo o tipo de objectos artísticos e facilitara as viagens, mas onde o capitalismo hierarquizara os povos e as culturas, as vanguardas artísticas viram e proclamaram a identidade profunda de todas as formas artísticas e a sua dignidade intrínseca. E foi através de um olhar renovado pela arte dos outros povos que essas vanguardas reinterpretaram a modernidade técnica. Tratou-se de uma verdadeira fusão de experiências visuais, assimiladas em correntes estéticas únicas. Simultaneamente no tempo e no espaço, esses artistas — um feito sem precedentes! — universalizaram a história.

Não existe progresso da arte. Mas existe um progresso na arte, e a história da arte é uma história de miscigenações artísticas, em ambos os sentidos.

Sumário

Dividi este ensaio em dez partes. Na Parte 1 defini a estética enquanto a maneira como. Na Parte 2 procurei mostrar que não existe oposição entre ver e conceber, tal como não existe entre pintura e caligrafia nem entre figuração e abstracção. Na Parte 3 mostrei que a arte é antropocêntrica. Na Parte 4 defini a arte como forma. Na Parte 5 tratei da arte como espelho. Na Parte 6 indaguei como as relações sociais podem exprimir-se directamente em formas estéticas. Na Parte 8 tratarei da universalização da arte e da ampliação do olhar. Na Parte 9 analisarei a indústria cultural de massas. Finalmente, na Parte 10 tratarei da relação entre a extrema-esquerda e a arte.

Com alguns anos de atraso estou lendo essa serie fantastica.

Algo interessante de se observar é que antes da influencia da arte japonesa na arte europeia ela já recebia influencia da europa principalmente pela mesma escola Utagawa conhecida por ter uma coleção de quadros vindos da holanda.

Utagawa Toyoharu estudando quadros que conseguia através do contrabando com navis mercantes holandeses no periodo Edo, conhecido pelo isolamento japones, foi o primeiro a utilizar a perspectiva com um ponto de fuga no ukyo-e, dando para historia uma visao de como era a estrutura dos primeiros teatros Kabuki.