Por João Bernardo

Se a estética, enquanto maneira como, é marcada pelo nosso olhar, pelos nossos gestos e ritmos, então toda a arte é antropocêntrica. Não são as coisas, o que quer que elas sejam, que se mostram a nós; somos nós que as vemos. A mão que constrói, o olho que vê, o ouvido que escuta — o antropocentrismo é inescapável, do mesmo modo que os humanos não foram feitos à imagem dos deuses, mas os deuses à imagem dos humanos.

O antropocentrismo é dinâmico graças à memória, que amalgama numa percepção única, visual ou sonora, o que percebemos no momento e o que percebemos antes. Segundo E. H. Gombrich em Art and Illusion, Winston Churchill, que pintava nas horas vagas, observou que «seria interessante se alguém realmente com competência investigasse cuidadosamente o papel que a memória desempenha na pintura». O objecto para o qual olhamos pode estar parado, o som que escutamos pode ser invariável, mas a visão e a audição são dinâmicas porque fundem em cada momento as memórias do passado, imediato e longínquo. A percepção não é uma sujeição passiva da pessoa a uma fonte de sensações exterior. A percepção é uma projecção activa do sujeito. A estética é a maneira como, mas esta maneira sintetiza dinamicamente a vida de cada um. Por isso o antropocentrismo não se constitui na arte apenas como padrão das simetrias estáticas, mas também dos desenvolvimentos ou da velocidade.

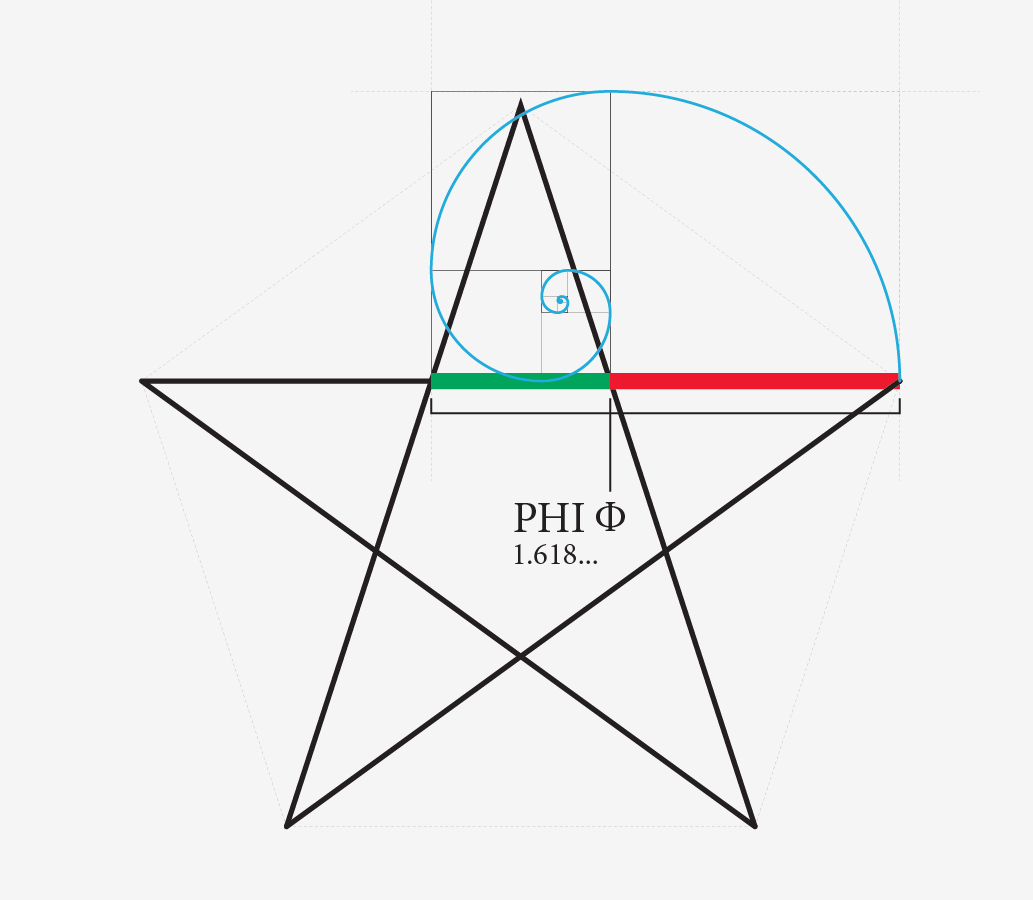

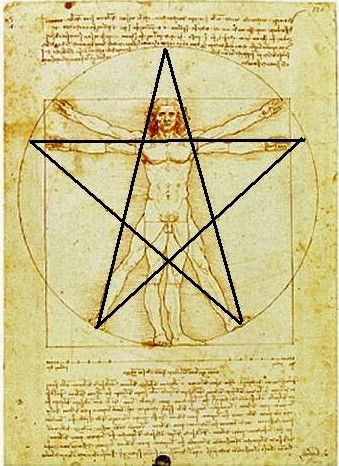

Na vasta área mediterrânica que sofreu a influência grega erigiu-se como insuperável padrão a proporção determinada pelo número de ouro. A sua definição é simples. Numa recta A B marca-se o ponto C de modo que AB/CB = CB/AC. Usando o esquema abaixo, e sendo A a ponta esquerda da recta verde, B a ponta direita da recta vermelha e C sendo PHI, a divisão das rectas verde mais vermelha pela recta vermelha é igual à divisão da recta vermelha pela verde. O resultado é um número irracional, aproximadamente 1,618, que determina a proporção áurea. Mas o que parece um mero jogo geométrico mostra raízes profundas ao verificarmos que essa mesma proporção se encontra no pentagrama e rege as simetrias e proporções do corpo humano ou, o que nesta questão é equivalente, era concebida como expressão do corpo humano.

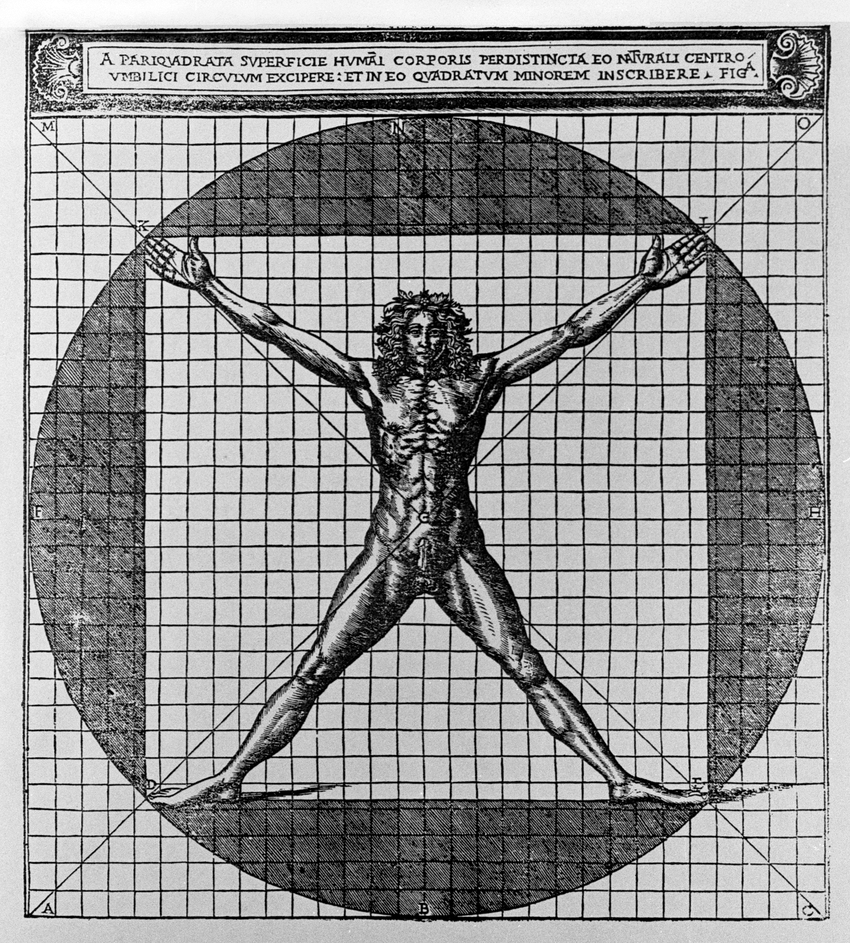

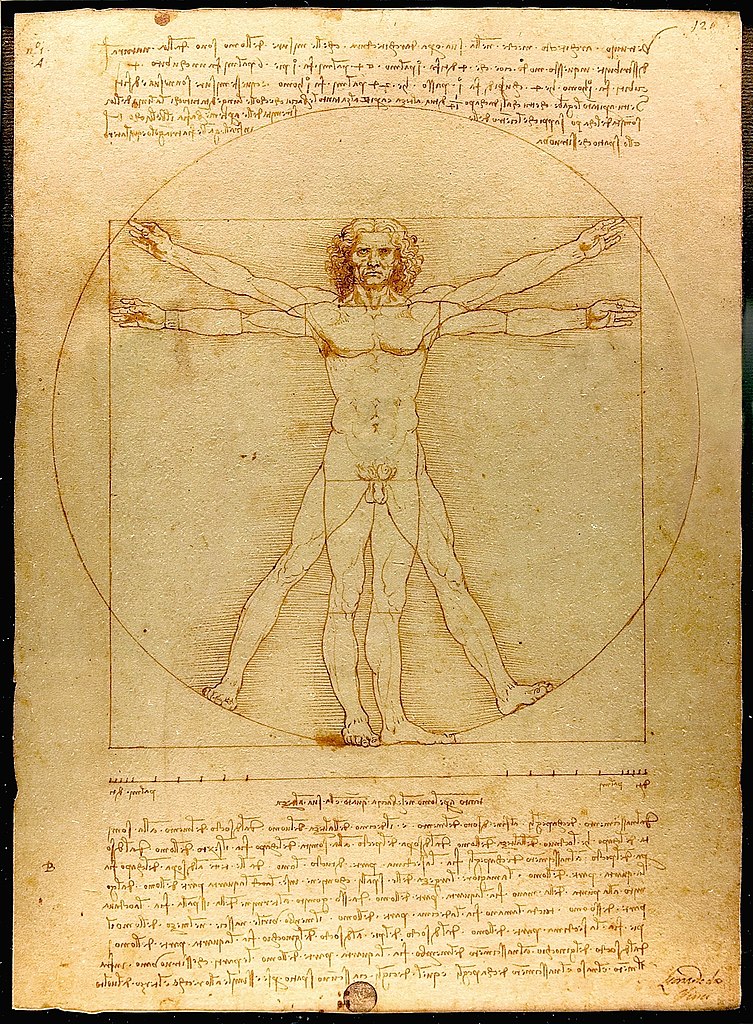

No De Architectura, escrito no século I antes da nossa era, Vitruvius afirmou (tradução de M. W. Maciel) que «a natureza de tal modo compôs o corpo humano que o rosto, desde o queixo até ao alto da testa e à raiz dos cabelos, corresponde à sua décima parte» e em seguida enunciou outras relações anatómicas, concluindo que «também os restantes membros têm as suas proporções de medida, com o uso das quais também os antigos pintores e estatuários ilustres alcançaram grandes e inumeráveis louvores». Em seguida Vitruvius mostrou a génese antropocêntrica da relação entre os microcosmos e o macrocosmo, expressa no problema da quadratura do círculo. «Acontece que o umbigo é, naturalmente, o centro do corpo; com efeito, se um homem se puser deitado de costas com os pés e as mãos estendidos e colocarmos um centro de compasso no seu umbigo, descrevendo uma circunferência, serão tocados pela linha curva os dedos de qualquer uma das mãos ou dos pés. Igualmente, assim como o esquema da circunferência se executa no corpo, assim nele se encontra a figura do quadrado; de facto, se medirmos da base dos pés ao cocuruto da cabeça e transferirmos esta medida para a dos braços abertos, encontrar-se-á uma largura igual à altura, como nas áreas definidas em rectângulo com o auxílio do esquadro». E depois de mostrar a origem antropocêntrica das proporções usadas nas construções arquitectónicas da Antiguidade, Vitruvius concluiu que «o número foi criado a partir das articulações do corpo humano».

No De Architectura, escrito no século I antes da nossa era, Vitruvius afirmou (tradução de M. W. Maciel) que «a natureza de tal modo compôs o corpo humano que o rosto, desde o queixo até ao alto da testa e à raiz dos cabelos, corresponde à sua décima parte» e em seguida enunciou outras relações anatómicas, concluindo que «também os restantes membros têm as suas proporções de medida, com o uso das quais também os antigos pintores e estatuários ilustres alcançaram grandes e inumeráveis louvores». Em seguida Vitruvius mostrou a génese antropocêntrica da relação entre os microcosmos e o macrocosmo, expressa no problema da quadratura do círculo. «Acontece que o umbigo é, naturalmente, o centro do corpo; com efeito, se um homem se puser deitado de costas com os pés e as mãos estendidos e colocarmos um centro de compasso no seu umbigo, descrevendo uma circunferência, serão tocados pela linha curva os dedos de qualquer uma das mãos ou dos pés. Igualmente, assim como o esquema da circunferência se executa no corpo, assim nele se encontra a figura do quadrado; de facto, se medirmos da base dos pés ao cocuruto da cabeça e transferirmos esta medida para a dos braços abertos, encontrar-se-á uma largura igual à altura, como nas áreas definidas em rectângulo com o auxílio do esquadro». E depois de mostrar a origem antropocêntrica das proporções usadas nas construções arquitectónicas da Antiguidade, Vitruvius concluiu que «o número foi criado a partir das articulações do corpo humano».

A representação vitruviana do corpo humano tornou-se sobretudo conhecida graças à redescoberta de De Architectura e ao desenho de Cesare Cesariano, e celebrizou-se com a gravura de Leonardo da Vinci, mas Agrippa von Nettesheim e outros ilustraram a mesma geometria. Se inserirmos o homo vitruvianus num pentagrama, e regressando à expressão algébrica que indiquei, a divisão da distância que vai da ponta direita do pentagrama (B) até à axila oposta do homem (A) pela distância que vai dessa ponta do pentagrama até à outra axila (C) determina a proporção áurea. Aliás, a imagem pentagonal do homem como microcosmo é antiga e existem exemplos de desenhos datando do período medieval com figuras semelhantes às do homo vitruvianus. Já antes da redescoberta do tratado de Vitruvius, na primeira metade do século XIII, por exemplo, Villard de Honnecourt encontrou numa águia ou num castelo o mesmo pentagrama com que traçou um rosto de homem.

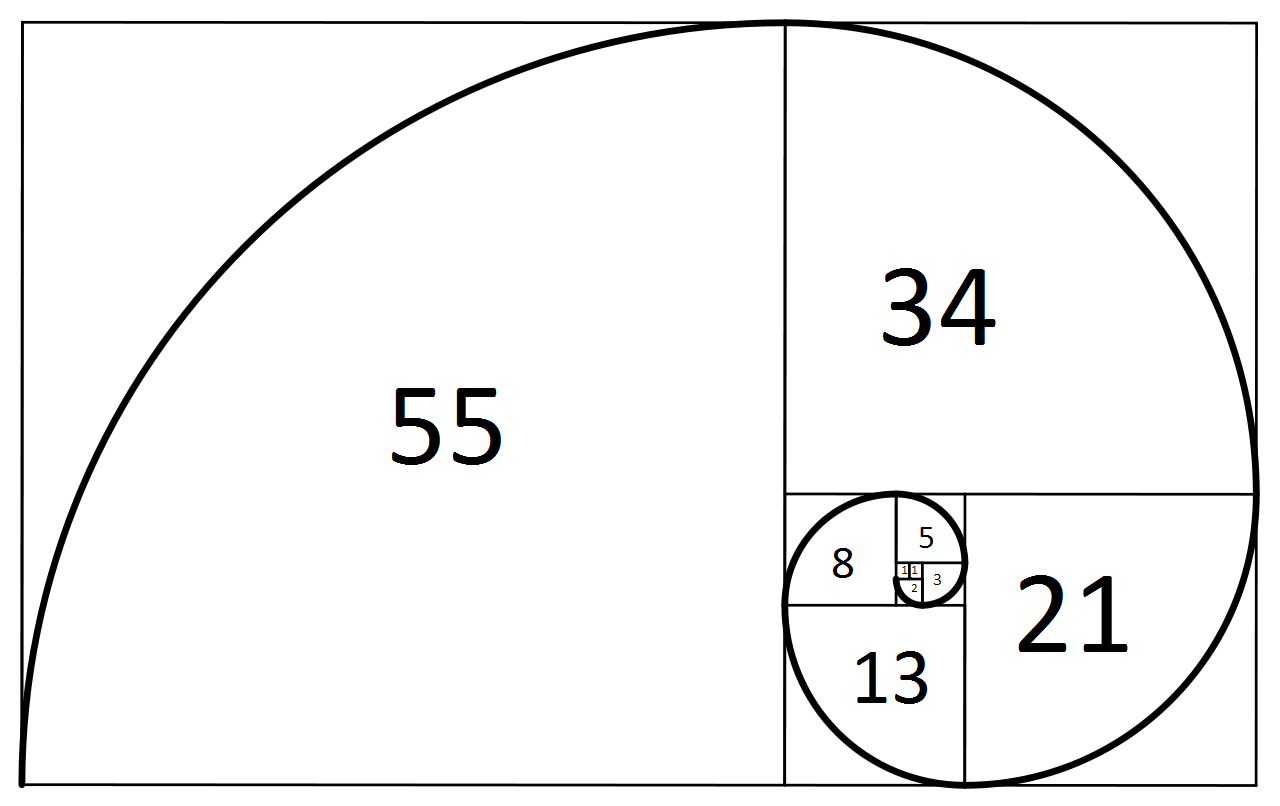

Mas a proporção áurea, e com ela o antropocentrismo na arte, não se limita a reger figurações estáticas e inclui ainda processos dinâmicos. Não se trata aqui de uma simples geometria rectilínea, mas de curvas também, pois a série descoberta nos primeiros anos do século XIII por Leonardo Fibonacci, que se aproxima progressivamente do número de ouro, preside a vários casos de crescimento orgânico, desde os vegetais até às conchas dos moluscos. Para quem não saiba, a série de Fibonacci é uma sequência aparentemente simples em que cada novo número resulta da soma dos dois números precedentes (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…). Ora, o produto da divisão de um número da série pelo número anterior aproxima-se gradualmente do número áureo. Já Kepler observara o parentesco entre a série de Fibonacci e a proporção áurea, bem como as suas implicações dinâmicas, pela presença na botânica. Afinal, será a matemática uma linguagem aplicada à natureza pelo nosso cérebro, ou será uma formulação rigorosa de relações que existem na natureza independentemente do nosso cérebro? Transpondo a interrogação para o tema deste ensaio, é o antropocentrismo a medida com que nós avaliamos a natureza, ou é a expressão da nossa integração na vasta natureza?

Não importa qual seja o tema ou o caos aparente ou real da forma, directamente ou por oposição e contraste, e legitimando-se com a invocação do corpo humano e da natureza, a proporção áurea permeia, explícita ou dissimulada, a pintura e a escultura na tradição mediterrânica, e aquela outra forma de arte tridimensional que é a arquitectura. A questão fundamental nem consiste em definir a medida em que a proporção áurea era ou não respeitada, porque o principal é que ela era vista nos corpos e erigida em norma geral da beleza. Se a arte diz respeito às aparências, é a convicção que aqui importa, e essa proporção revela a primazia atribuída ao corpo humano. No seu livro The Nude, Kenneth Clark observou que «o conceito de nu relaciona-se com as nossas noções mais elementares de ordem e de disposição (design)» e discorreu também sobre a «dipendenza entre o nu e a arquitectura». Leio nessa obra que, em Março de 1642, Poussin escreveu numa carta ao seu amigo Chantelou: «Estou certo de que as belas jovens que decerto vistes em Nîmes não vos deleitaram menos o espírito, pela vista, do que as belas colunas da Maison Carrée, pois estas não são senão velhas cópias das outras». E tinha razão. As colunas do templo romano de Nîmes, a Maison Carrée, limitavam-se a reflectir os corpos das jovens que passeariam na cidade dezassete séculos mais tarde.

Quase dois milénios antes da carta de Poussin, um arquitecto grego, tal como o citou Matila Ghyka em Le Nombre d’Or, teria dito que «onde o passante vê só uma elegante capela […] esse templo gracioso é, sem que ninguém o saiba, a imagem matemática de uma jovem de Corinto».

Mais fugazmente, a curva do estômago que nas figuras do Gótico — ou, talvez mais exactamente, nórdico — aparece como distintiva da beleza ideal feminina é a mesma que a das ogivas da arquitectura do Gótico tardio. Teria sido a arquitectura a ditar o padrão de beleza dos corpos ou a beleza desejada nas mulheres a servir de modelo à arquitectura? Aliás, Ghyka considerou que a secção áurea, e com ela a simetria do corpo humano, exercera um papel preponderante não só na arquitectura egípcia e grega, mas igualmente na arquitectura gótica. E Erwin Panofsky, em Renaissance and Renascences in Western Art, afirmou que, enquanto a arquitectura da Antiguidade clássica obedecera a «dimensões análogas às proporções relativas do corpo humano», a arquitectura gótica foi concebida «de acordo com uma escala que se referia à estatura absoluta do corpo humano», o que confirma o prevalecimento do antropocentrismo, embora mediante regras diferentes, em ambas as épocas.

Do mesmo modo, as sinuosidades características da arquitectura da Índia, ou mais amplamente da área cultural indiana, encontram-se também nos corpos contorcidos em actos amorosos, que decoram as paredes dos templos e preenchem as pinturas. Tudo ali dança. Walter Strich, em 1923, notou que, «por mais opostas que sejam, a arte gótica e arte arquitectural da Índia integram-se ambas na arte expressionista». Segundo B. N. Goswamy em The Spirit of Indian Painting, um celebrado esteta indiano do último quartel do século XIV e do primeiro terço do século seguinte, Viśvanātha Kavirāja, ao tentar definir uma «pura experiência estética», escrevera que ela «nasce de uma mãe com a visão de Deus, a sua vida é como se fosse um clarão de luz ofuscante de origem sobrenatural, impossível de analisar, e sendo, no entanto, a imagem do nosso próprio ser». Esta dialéctica entre «a visão de Deus» e «a imagem do nosso próprio ser» é, em termos filosóficos e não já geométricos, a mesma dialéctica entre macrocosmo e microcosmos que Vitruvius consignara em De Architectura e fora formulada no número de ouro. Quaisquer que sejam os termos, e por mais diferentes que possam ser, as proporções são investidas no corpo humano, e é a partir daí que se expandem como critério estético.

Quando Le Corbusier, numa frase tão mal interpretada, definiu uma casa como «uma máquina para habitar», ele estava ainda a indicar o habitante, o ser humano, como padrão. Tal como explicou em L’Art Décoratif d’Aujourd’hui, «estamos dotados, graças ao nosso engenho, de objectos-membros humanos, que são um prolongamento dos nossos membros». Em seguida Le Corbusier definiu esses «objectos-membros humanos» como «objectos-tipo, correspondentes a necessidades-tipo», ou seja, produtos industriais que usamos na vida corrente, e foi por este viés que Le Corbusier demonstrou o antropocentrismo. «Ainda que os nossos espíritos sejam diferentes, os nossos esqueletos são semelhantes, os nossos músculos ocupam as mesmas posições e desempenham as mesmas funções: portanto, as dimensões e os mecanismos são determinados». No funcionalismo a adequação da forma à função é duplamente antropocêntrica, porque não só se adopta o ser humano enquanto critério da forma, como a função se entende relativamente a quem a utiliza. Por isso, e ao invés do que julgam os arcaizantes mais ou menos tingidos de ecologia, o funcionalismo não é uma submissão à máquina, mas o contrário — o funcionalismo representa o predomínio do ser humano sobre a máquina e instituiu a versão moderna do antropocentrismo. Aliás, no outro extremo das opções estéticas da arquitectura inovadora daquela época, Erich Mendelsohn escreveu em 1923 que «a máquina, que até agora fora o servente dócil de uma exploração morta, converte-se no elemento construtivo de um novo organismo vivo».

Procurando resumir tudo isto, Pierre Seuphor escreveu, no primeiro volume de L’Art Abstrait, que «toda a arte, para a Antiguidade, é a representação do corpo humano. A Idade Média não alterou muito essa situação, já que, apesar de tudo, o mundo cristão é o herdeiro de Roma e de Atenas. A Renascença italiana é o triunfo de todos os cânones gregos». E, depois de enunciar o percurso da pintura europeia pela paisagem, em seguida por uma paisagem sem figuras humanas, até chegar à natureza-morta, em que a referência ao corpo humano deixou de existir, Seuphor concluiu: «Assim, a longa evolução pela qual Mondrian chegou à completa abstracção projecta-se, ampliada, no céu da história. A representação do homem é uma fábrica de cadáveres, como Brâncuşi observou com tanta pertinência, mas a expressão espiritual do homem tem um esplendor sempre novo e uma variedade ilimitada». Ora, não será esta «expressão espiritual do homem» ainda um antropocentrismo?

Isolados durante muitos milénios das restantes civilizações, os povos da América pré-colombiana fizeram artes que nós olhamos como específicas, facilmente as identificamos e, no entanto, ao vê-las não sentimos nenhum estranhamento nem incapacidade de compreensão. É um erro presumir que toda a arte seja composta por símbolos convencionais, tal como o é a nossa linguagem, porque eu não entendo o que os mayas ou os aztecas diziam, mas entendo sem dificuldade o que esculpiam e pintavam. Aquelas formas são nossas, são humanas.

O antropocentrismo é inevitável e não existe estética que não seja humana, por isso a arte é universal. Clark, embora lhe faltasse simpatia pela arte do seu tempo, escreveu em The Nude que «a arte moderna revela ainda mais explicitamente do que a arte do passado que o nu não representa simplesmente o corpo, mas relaciona-o, por analogia, com todas as estruturas que vieram integrar a nossa experiência imaginativa».

Ora, uma narrativa pressupõe uma língua, circunscrita a um grupo social, e a descrição pictórica de uma história pressupõe o conhecimento dos detalhes, característicos apenas de um povo. Pelo contrário, o universal antropocentrismo da arte diz respeito exclusivamente às formas.

Sumário

Dividi este ensaio em dez partes. Na Parte 1 defini a estética enquanto a maneira como. Na Parte 2 procurei mostrar que não existe oposição entre ver e conceber, tal como não existe entre pintura e caligrafia nem entre figuração e abstracção. Na Parte 4 definirei a arte como forma. Na Parte 5 tratarei da arte como espelho. Na Parte 6 indagarei como as relações sociais podem exprimir-se directamente em formas estéticas. Na Parte 7 discorrerei sobre as miscigenações artísticas e o progresso na (não da) arte. Na Parte 8 tratarei da universalização da arte e da ampliação do olhar. Na Parte 9 analisarei a indústria cultural de massas. Finalmente, na Parte 10 tratarei da relação entre a extrema-esquerda e a arte.