Por João Bernardo

Foi no contexto da indústria cultural de massas que surgiu o socialismo da miséria. Na época, já longínqua, em que os socialistas se esforçavam por abrir o acesso dos trabalhadores à high art, proclamavam também que o objectivo era o estabelecimento de uma sociedade da abundância. Mas tudo mudou. No artigo «Socialismo da Abundância, Socialismo da Miséria», publicado há dez anos no Passa Palavra, mostrei como o reino da abundância, que os socialistas haviam prometido, foi trazido pelos capitalistas. Apareceu então uma nova extrema-esquerda, que ampliou o horizonte das esperanças. O tema da distribuição dos bens deixou de ser suficiente e começou também a exigir-se, por vezes até a pôr-se em prática, a reestruturação das relações de trabalho e da gestão das empresas. Ora, mal haviam terminado as décadas de 1960 e 1970, com as lutas autonómicas e autogestionárias que a distinguiram, a extrema-esquerda sofreu uma rapidíssima transformação, renunciou à sua vocação de classe e dissolveu-se na ecologia e nos identitarismos. Ressuscitando a metafísica ecologista herdada dos fascismos e marginalizada depois da guerra, a extrema-esquerda passou a considerar como nocivo o tradicional tema da abundância. E adoptando o programa de renovação das elites a que se resumem os identitarismos, a extrema-esquerda esqueceu o tema recente da remodelação das relações de trabalho. A meta a atingir, ou antes, a impor é agora o ascetismo de massas e a substituição dos administradores com identidade incorrecta por outros com identidade correcta. No plano económico, este socialismo da miséria representa a rendição da extrema-esquerda ao capitalismo, a confissão de que não conseguirá superá-lo. No plano social, esta renovação das elites representa outra rendição da extrema-esquerda ao capitalismo, a consolidação das estruturas hierárquicas. No plano cultural, a conjugação do socialismo da miséria com a renovação das elites representa a rendição ao analfabetismo funcional. No plano artístico, representa a rendição à indústria cultural de massas.

Deve distinguir-se aqui a pobreza, que se resolve com dinheiro, e a miséria, que o dinheiro não resolve. A pobreza nem sequer diz respeito à distribuição dos rendimentos, e mesmo que uma percentagem cada vez menor de pessoas detenha uma percentagem cada vez maior do rendimento global, a pobreza pode ser eliminada se aumentarem as disponibilidades das camadas sociais inferiores. Desde que a economia se desenvolva, não há incompatibilidade entre aquela diferença nas percentagens e esse aumento em volume, e as reformas capitalistas assentam precisamente neste facto estatístico. Assim, para uma parte crescente da população mundial a pobreza está a ser solucionada com dinheiro, enquanto a miséria não só fica sem solução, mas agrava-se. Defino a miséria como a incapacidade de beneficiar do fim da pobreza. A actual extrema-esquerda, que se opõe ao socialismo da abundância defendido pela esquerda de outros tempos, enaltece idealmente a pobreza como um virtuoso despojamento, o que significa na realidade mais-valia absoluta, e defende além disso a miséria, ou seja, a miséria cultural. Um dos seus aspectos é a negação da estética.

A estética é apresentada como um ornamento burguês destinado a adoçar as vidas agrestes, de modo que a supressão da burguesia, que continua a ser evocada mais à semelhança dos ideais religiosos do que como programa prático, implicaria desde já a supressão da estética. Este gesto de fechar os olhos à estética relaciona-se com um puritanismo generalizado na extrema-esquerda actual, mas tem raízes históricas profundas. Reformadores políticos e religiosos que ocuparam na sua época uma posição a que hoje, apesar do anacronismo, chamaríamos de esquerda, por exemplo Savonarola ou Calvino, consideraram o ataque à arte como uma componente indispensável da purificação social. Os identitarismos apresentam-se como modalidades de puritanismo e se, por um lado, constituem uma adequação do nacionalismo à época de transnacionalização do capital, por outro lado o nacionalismo não era puritano, enquanto o identitarismo é. Assim, os identitarismos acrescentam ao carácter prejudicial do nacionalismo o carácter prejudicial dos reformadores puritanos. Ora, a arte implica, por ela própria, uma recusa do puritanismo. A arte é o prazer.

Essa extrema-esquerda não se limita a rejeitar a arte. Quer também destruí-la, e ainda aqui revela uma genealogia religiosa, reencenando os iconoclastas. Sem evocar os casos mais extremos, basta recordar que a extrema-esquerda enaltece a pichagem não porque a carregue de algum valor artístico, mas precisamente porque lhe aprecia o carácter poluidor e destrutivo. Da mesma forma ignora os museus ou mesmo defende a sua supressão, argumentando que a arte que lá se reúne é mercadoria — como se eles próprios, para sobreviver, não procurassem vender no mercado aquilo que fazem ou a sua capacidade, ou incapacidade, para fazer alguma coisa. Um pouco mais sofisticadamente, a recusa dos objectos artísticos, considerados como uma modalidade de fetichismo ou de alienação, vulgar em certas correntes contemporâneas de origem marxista, contribui também para a miséria cultural.

Decerto a estética permeia tudo, porque ela é a maneira como, mas isto não implica que os objectos artísticos sejam dispensáveis. O confronto entre o espectador ou ouvinte e o objecto artístico, o vaivém criado nesse jogo de reflexos, é um campo ilimitado de possibilidades onde se desenvolve a imaginação. E para a imaginação ser liberta e livre, ela é obrigatoriamente individual. Ora, a imaginação individual é um perigo porque ultrapassa o momento presente, gera a insatisfação, precipita-se num além ainda indistinto. A imaginação é a negação da miséria. Por isso o socialismo da miséria é um feroz inimigo da imaginação e tem de banir o objecto artístico.

Essa negação do objecto artístico é ainda uma maneira de negar a estética, e o alheamento da estética impede a compreensão do fascismo. Depois de observar que o fascismo, ao mesmo tempo que mantinha o sistema de propriedade, permitia às massas exprimirem o seu desejo de transformação, Walter Benjamin, no ensaio A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica, concluiu que o fascismo «tende naturalmente a uma estetização da vida política». Esta observação, de lucidez ímpar, contém todo um programa de análise do fascismo. É certo que, se a estética é inelutável, ela não está ausente de nenhuma política. Mas no caso do fascismo é a política que se ausenta, para afinal se reduzir à estética. O fascismo é um enorme cenário, que cobre uma prática oposta. A noção de que o fascismo é «uma estetização da vida política» é indispensável também para entender o que eu denomino como fascismo pós-fascista, desde a ecologia a projectar-se numa estetização da natureza até à estetização dos modos de vida operada pelos identitarismos na sua apresentação pública.

Quando, na minha juventude, militei no Partido Comunista a questão artística era muito importante. O secretário-geral, Álvaro Cunhal, que foi uma grande figura da cultura portuguesa, era especialmente interessado pelos temas estéticos. Escreveu sobre história da arte e crítica de arte e ele mesmo desenhava, com qualidade, um pouco à maneira da Renascença flamenga. Para mim e para os meus camaradas no Partido, as discussões estéticas eram tão urgentes como as discussões políticas. Mas o caso dos comunistas portugueses, embora não fosse único, era pouco frequente no contexto internacional, porque desde a implantação do leninismo na Rússia prevalecera cada vez mais rigidamente a tendência para uma noção utilitária da arte, que a confundia com propaganda.

Essa orientação não se impôs imediatamente nem foi homogénea, e em parte — mas só em parte — pode considerar-se como um dos mecanismos da indústria cultural de massas. Com a consolidação do poder bolchevista, em pouco tempo se extinguiu a grande explosão artística que acompanhara o processo revolucionário. Na cidade de Moscovo em 1920 os dois irmãos Naum Gabo e Antoine Pevsner, depois de no Manifesto Realista, um texto que todos hoje deviam ler, terem repudiado a cor como elemento pictórico, recusado à linha um valor descritivo, renunciado o volume enquanto forma plástica do espaço, rejeitado a massa enquanto elemento escultórico e contestado os ritmos estáticos, anunciaram: «A arte deve estar presente onde quer que a vida flua e aja… na bancada de trabalho, à mesa, no trabalho, no ócio, quando nos divertimos; nos dias úteis e nos feriados… em casa e na estrada… para que a chama da vida não se extinga na humanidade. Não procuramos justificação nem no passado nem no futuro. […] É o dia de hoje que importa. Responderemos por ele amanhã. O passado é carniça que deixamos para trás. O futuro, deixamo-lo para os cartomantes. Ficamos com o presente».

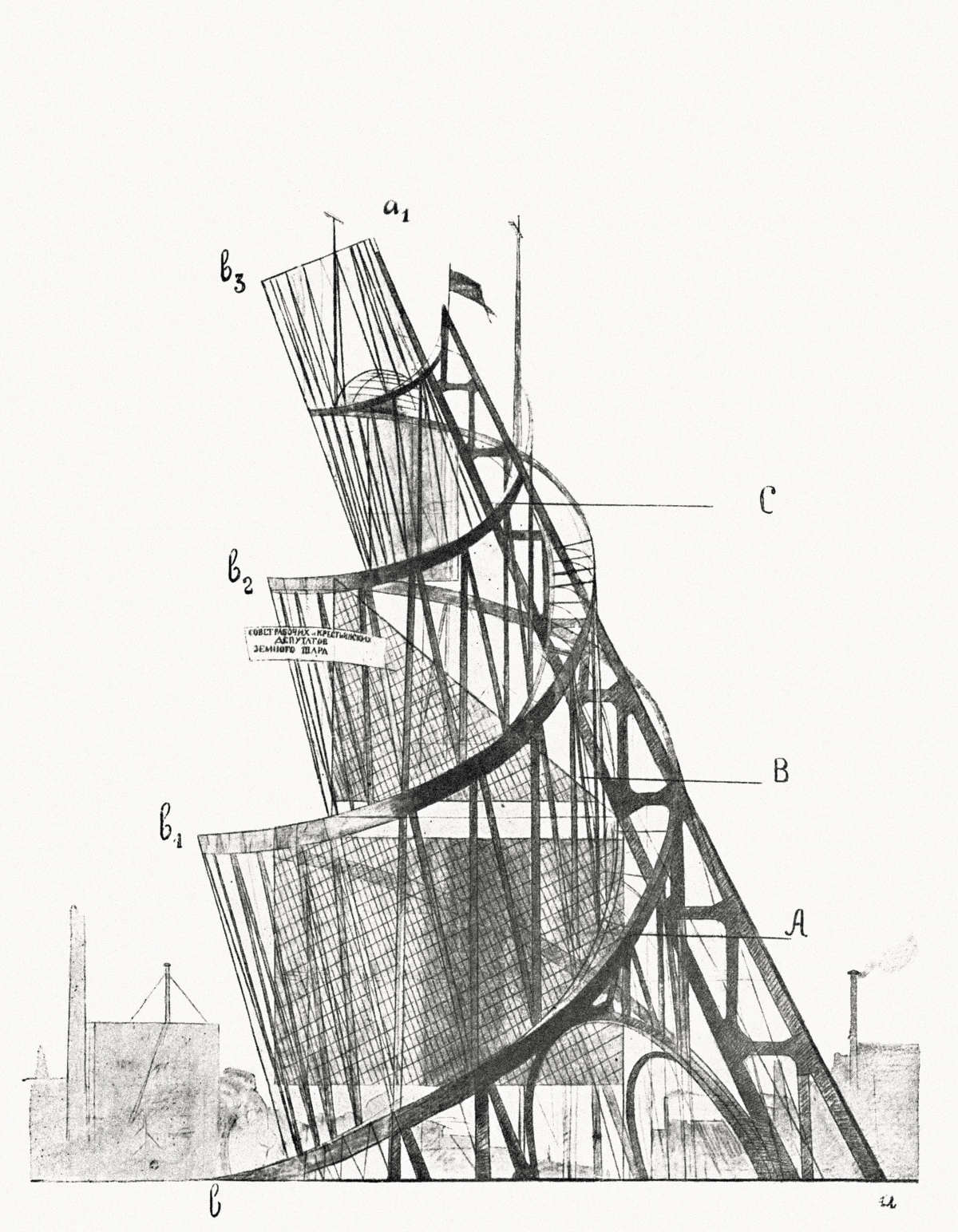

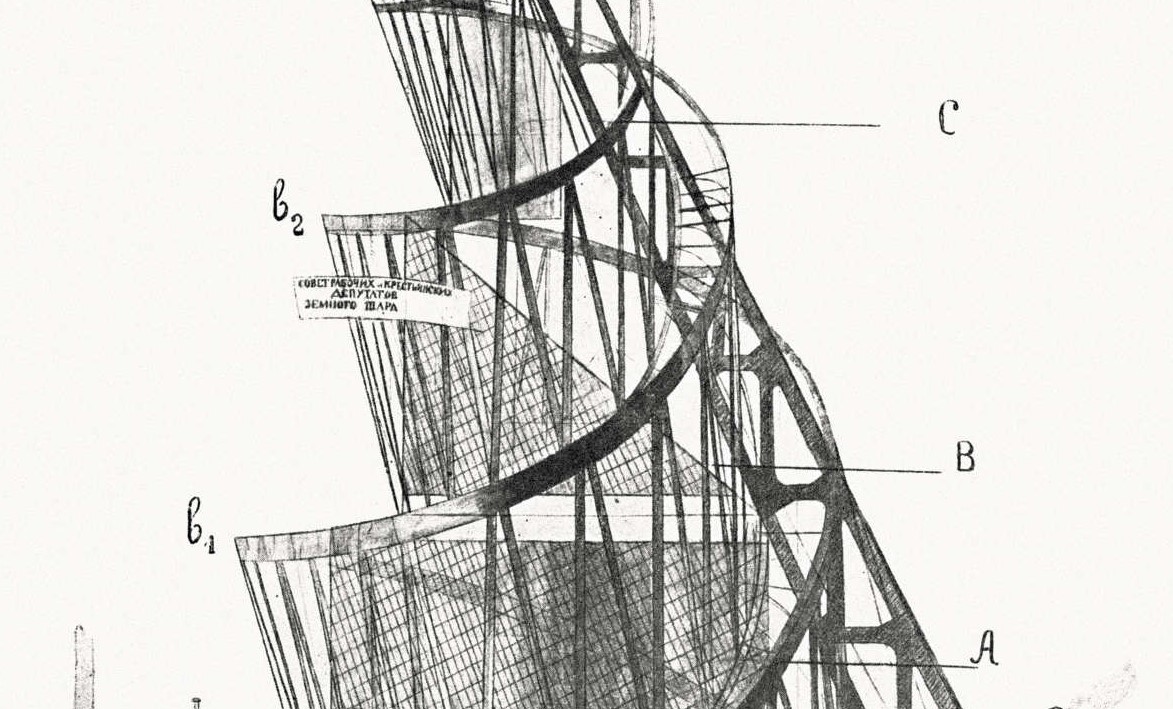

Mas esse presente foi roubado, a eles, aos outros e a nós. Pevsner e Gabo partiram para o estrangeiro. Kandinsky e Chagall, que haviam regressado à Rússia, exilaram-se de novo e, aliás, durante muito tempo os livros de referência soviéticos apresentaram Kandinsky não como russo, mas — horror dos horrores! — como alemão. Malevitch foi marginalizado. Rodtchenko e El Lissitsky ficaram confinados nas artes gráficas. De então em diante, a arte que todos eles fizeram foi a revolução que lhes fora sonegada, e a arte que depois se fez na União Soviética foi clandestina, com outras formas e outros temas. Não foi só o monumento de Tatlin à Terceira Internacional que ficou por construir, foi a Internacional também.

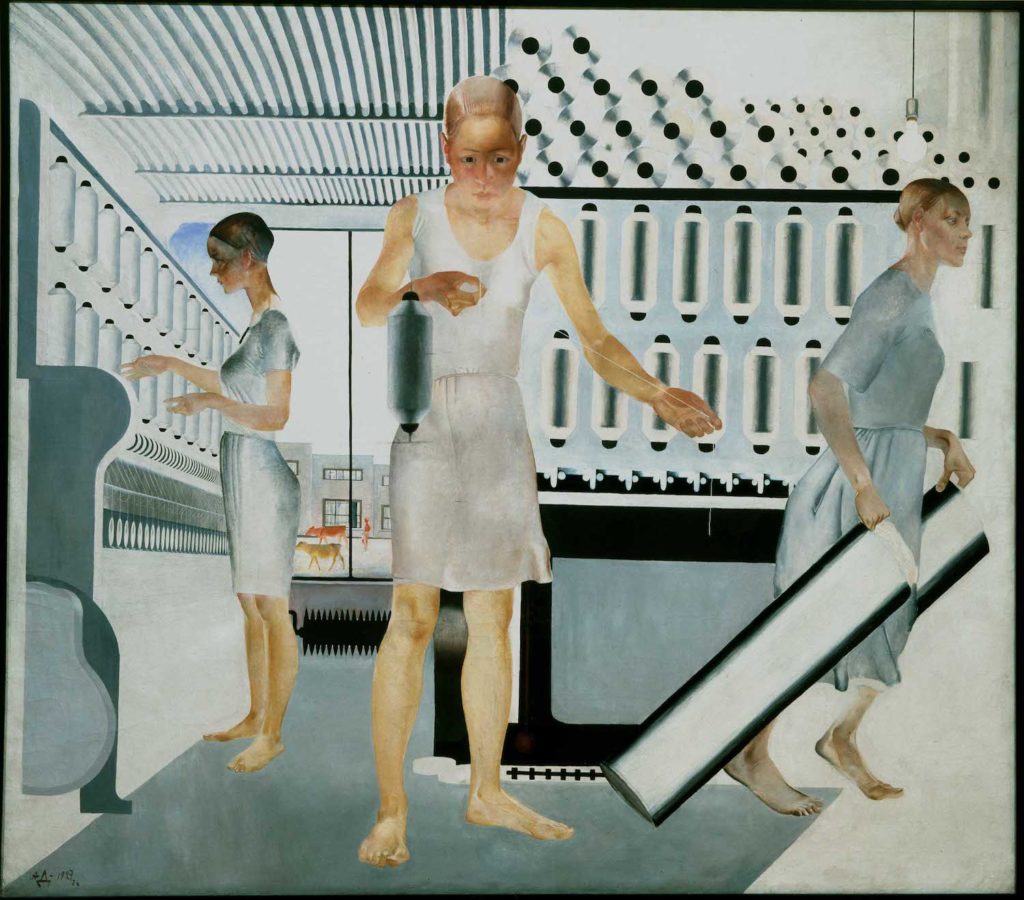

Como sempre sucede, a arte, e o que aconteceu à arte, anunciou o futuro. Neste processo desencadeou-se a crítica ao «formalismo», com a consequente perseguição aos «formalistas». Nada mais óbvio. Se a arte é forma, era necessário banir os formalistas para proibir os artistas de fazerem arte. «Com a derrota do “formalismo”, ou seja, da excessiva atenção prestada à forma enquanto tal, na URSS a atenção transferiu-se do problema da linguagem artística (“como” pintar) para a questão do tema (“o quê” pintar)», resumiu Silvia Burini num dos artigos incluídos em Russie. Memoria, Mistificazione, Immaginario, catálogo da exposição realizada na Università Ca’Foscari de Veneza em 2010. E então a arte, na pintura, tornou-se clandestina, ou sofreu um destino ainda pior. «As autoridades estão a tentar criar uma arte revolucionária a partir de cima», escreveu El Lissitzky, desiludido, numa carta à esposa, Sophie, em Agosto de 1925, e que ela transcreveu em El Lissitzky. Life, Letters, Texts. «O Estado tem sempre tido um David, que pinta, consoante as exigências, hoje O juramento dos Horácios e amanhã a Coroação de Napoleão. Só que agora nos falta um David». Na realidade não lhes faltava, e o declínio foi idêntico, já que Aleksandr Deineka, que havia pintado quadros marcantes como, em 1927, Operárias do têxtil e, no ano seguinte, A defesa de Petrogrado, foi levado progressivamente a deteriorar a sua arte até executar em 1952 coisas como A inauguração da central eléctrica do kolkhoz.

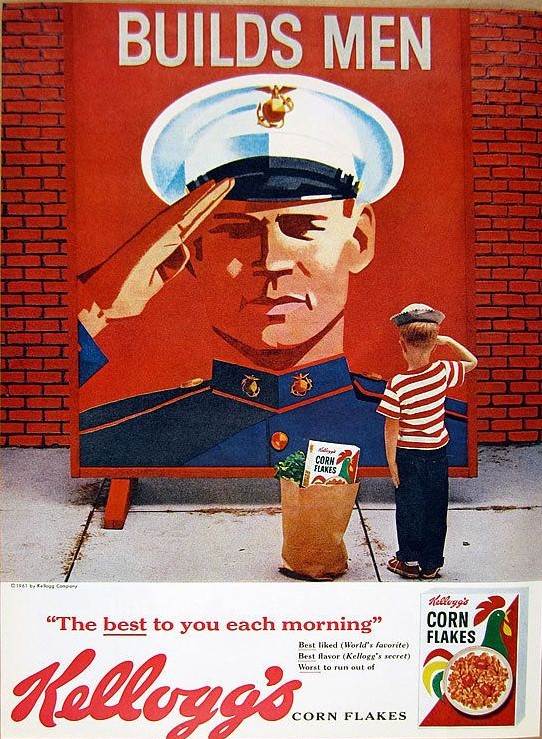

A crítica ao formalismo, banindo a forma, reduzia a arte a ser o que não era — um ensaio. E numa sociedade regida por um pensamento único, o ensaio reduzia-se a uma proclamação da linha oficial. A arte tornava-se, como observou Silvia Burini, «um instrumento preciso, definido, à sua maneira sintético e sem ambiguidades quanto a margens interpretativas». O slogan era o modelo de estilo. Assim, na pintura e na escultura a arte confundiu-se com a propaganda política, que a desideologização provocada pelo pensamento único aproximou da publicidade comercial, a ponto de o zhdanovismo aparecer como a forma soviética da indústria cultural de massas. A morte de Stalin arredondou ângulos e limou arestas, mas o rumo e os objectivos mantiveram-se.

Decerto o realismo figurativo pode contribuir para a degenerescência da arte em indústria cultural. Não a determina, mas facilita-a. Torna-se convidativo comparar a reprodução artística com o original e ignorar, ou esquecer, que o fundamental são as formas e não os personagens, meros pretextos das formas. A noção de realismo nas artes plásticas baseia-se num funesto mal-entendido. Pretender que as aparências são únicas ou promover uma delas a referência é instaurar o lugar-comum da visão, é considerar que só o banal é real. Mas a razão de ser da arte consiste em ultrapassar a banalidade. Por isso o Realismo Social, desde o seu começo nos meados do século XIX até ao Realismo Socialista do zhdanovismo e às suas variantes posteriores, não é só medíocre no plano estético, é-o igualmente no plano da realidade, porque, impedindo de imaginar e projectar um futuro, impede que ele seja construído. A estética do realismo social é a submissão à trivialidade do presente.

Mas na União Soviética o declínio em direcção a uma indústria cultural de massas não foi homogéneo, porque em sentido contrário restaram traços de uma tendência herdeira das utopias jacobinas e das realizações do socialismo durante o auge da Segunda Internacional, quando o acesso generalizado à arte fazia parte do programa da abundância. Foi na música que o stalinismo prosseguiu essa ambição de levar a high art às massas. É certo que se puseram de lado as experiências de vanguarda que haviam tentado criar uma linguagem musical inovadora, por exemplo a Sinfonia de Sirenes de Fábrica, de Arseny Avraamov, executada pela primeira vez em Baku em 7 de Novembro de 1922, para celebrar os cinco anos da tomada do poder pelos bolchevistas em Petrogrado. De pé nos telhados de edifícios, um conjunto de maestros dirigiu com bandeiras e pistolas um concerto em que participaram sirenes de fábrica, sirenes de navios, baterias de artilharia, regimentos de infantaria com armas automáticas, motores de hidroavião, buzinas de automóveis e coros formados pelos espectadores. Aliás, Giovanni Lista, na Introdução a Luigi Russolo. L’Art des Bruits, indica que já quatro anos antes tinham ocorrido experiências de sinfonias industriais à escala urbana em São Petersburgo e em Nizhny Novgorod, promovidas por Aleksei Gastev e Mayakovsky.

Arseny Mikhailovich Avraamov, Sinfonia de Sirenes de Fábrica, Baku, 1922

Mas a liquidação das experiências musicais de vanguarda não impediu a difusão sistemática e massiva das obras clássicas, por vezes, como sucedeu durante a segunda guerra mundial, com feitos de verdadeiro heroísmo, chegando a transportar-se para as frentes de batalha grandes intérpretes, como Sviatoslav Richter para tocar na Leningrado sitiada. Mas também nas artes gráficas as autoridades comunistas pensaram que algumas inovações do modernismo poderiam resultar numa propaganda eficaz, porque despertavam a atenção, e por isso as organizações profissionais deste ramo de actividade exerciam sobre os seus membros um controle menos rígido do que sucedia com o sindicato dos pintores e escultores. E assim foram remetidos para as artes gráficas, em lugares secundários, artistas de vanguarda que haviam permanecido no país e se recusaram a abandonar a modernidade estética, como Rodtchenko ou El Lissitzky. Pelo mesmo motivo de utilidade propagandística salvou-se algum cinema. Ivan, o Terrível, de Eisenstein, com música de Prokofiev, é para mim a perfeição inultrapassada — e inultrapassável — em toda a cinematografia mundial.

Para os contemporâneos a lição estética da União Soviética era contraditória e justificava duas orientações opostas, invocando uns a crítica ao formalismo e o consequente zhdanovismo na pintura e na escultura para reduzir toda a arte à propaganda, enquanto outros invocavam Eisenstein e uma colossal plêiade de grandes intérpretes musicais para justificarem a permanência e a difusão da high art. Foram os maoistas europeus, depois do Maio de 68, quem introduziu na extrema-esquerda ocidental a funesta ideia de que a estética é dispensável. Que imbecis! Foram os primeiros responsáveis pelo facto de essa esquerda ter absorvido acriticamente a indústria cultural de massas. O zhdanovismo confundiu-se definitivamente com a publicidade comercial e apagou tudo o resto que a União Soviética ainda mantivera, e que foi apodado de «herança burguesa».

Em breve os maoistas ficaram condenados à irrelevância, mas as suas piores coisas passaram para a geração seguinte da extrema-esquerda, aquela que hoje prevalece. E entre essas piores coisas — a ignorância de que a estética é inelutável e que, ou se entende criticamente ou se absorve passivamente.

O receio de analisar as formas estéticas faz a extrema-esquerda fugir da arte como o diabo da cruz. Falam sobre um filme ou sobre um romance, nos raros casos em que lêem romances, como se fosse um ensaio. Falam sobre uma narração, ou sobre aquilo que entenderam da narração, e tomam-na como uma exposição teórica de um tema. Mas, assim, onde fica a arte do filme, a arte do romance? Onde fica uma música, ou aquilo a que chamam música, se só a letra, ou aquilo a que chamam letra, lhes interessa? Em que se distingue tudo isso do ensaio? Precisamente a incapacidade de distinguir entre ensaio e arte mostra que a extrema-esquerda é alheia à arte.

Se o objecto de arte é um espelho em que o espectador ou ouvinte se reflecte, quem afirma que não precisa de objectos de arte está a confessar que tem medo de se encontrar perante um espelho que lhe lance o reflexo… o reflexo de quê? Diante da forma artística, a forma considerada como o principal conteúdo, quem desvia a cara, fecha os olhos, tapa os ouvidos com barulho ensurdecedor, ou não tem nada dentro de si para reflectir ou tem medo do que possa ver dentro de si. Ou o vazio ou o horror. Por isso ignora a arte.

Quando a extrema-esquerda actual diz que não se interessa por arte, está apenas a mostrar a sua submissão à indústria cultural de massas. É este o cerne da questão. Ou somos conscientes da estética enquanto maneira como, ou não somos conscientes. Se não formos, então estaremos a absorver aquela estética com que a indústria de massas nos rodeia. Permanentemente, ou quase, ouvimos músicas que tudo e todos se encarregam de difundir, vemos vitrines, jornais, cartazes, diagramações na internet, vídeos, vemos as pessoas tal como se vestem e se penteiam ou se despenteiam. E se se despem já não são os corpos que vemos, mas as tatuagens e os piercings, que fazem hoje parte integrante da indústria cultural de massas. E ou temos disso uma consciência crítica ou não temos. Em ambos os casos, trata-se da relação de uma pessoa com uma estética. Mas quem tiver consciência crítica controla a relação. Quem não a tiver aceita-a inconscientemente e a relação passa a dominá-lo. Nesse momento a pessoa diz que não se importa com a estética, mas é o contrário que sucede, é a estética do lugar-comum que absorveu a pessoa, e a inelutabilidade da estética implica a assimilação inconsciente da indústria de massas visual e sonora. Aliás, esta assimilação já não é só inconsciente, porque o ensino secundário passou a usar as letras e músicas produzidas pela indústria de massas como material de estudo poético e musical. O círculo fechou-se.

Nesta situação, não se trata de «levar às massas» — para empregar um termo tão estimado pela extrema-esquerda — uma arte que constitua um privilégio da elite. No plano artístico todos estão agora desprivilegiados. Por isso o objectivo terá de ser a reconstituição de uma high art a partir de materiais degradados. Desde algumas das formas de dadaísmo até à Pop Art e a artistas como Rauschenberg e Tinguely foram dados passos neste sentido.

Recentemente, parece-me marcante a enorme instalação de Pedro Cabrita Reis em Serralves em 2019-2020, A roving gaze, Um olhar inquieto. No cinema, Paolo Sorrentino, em La Grande Bellezza, utilizou de uma maneira ferozmente crítica certos materiais sonoros e visuais da indústria cultural de massas. E, na música, foi o jazz que primeiro se adiantou e muito do que hoje se faz nas experiências de vanguarda no limiar da tradição erudita, do jazz e de algum rock constrói igualmente os alicerces de uma nova high art. Alicerces? Talvez só as escavações, porque praticamente tudo está por edificar.

Se a arte permite desdobrar o real em todas as suas possibilidades, concluo que a extrema-esquerda inimiga da arte é incapaz de pensar essa multiplicação de reais possíveis. Os conservadores classificam a extrema-esquerda como utópica. Tenho uma opinião diferente. Em vez de utópica, a extrema-esquerda dos nossos dias é rasteira, incapaz de ir além.

Há cinquenta e cinco anos terminei o ensaio «Uma Pintura na Construção dum Mundo» escrevendo: «Hoje» — um hoje antigo, que morreu com aquele mundo — a pintura abstracta «existe ao lado de todos os revolucionários; ao lado dos homens que constroem casas e dos que constroem sociedades. Hoje ela existe como todo o real humanismo; torna o mundo à medida de se poder viver nele. E poderemos passar por ruas que são pintura. Em casas que são pintura. Em jardins que são pintura».

Continuo a pensar o mesmo. Enquanto a vanguarda política não se confundir com a vanguarda artística, estaremos condenados ao lugar-comum, social e estético. «A banalidade é a contra-revolução», definiu Isaac Babel na juventude da Rússia soviética. O grande problema, o problema final, é a convergência da revolução social com a revolução artística.

Sumário

Dividi este ensaio em dez partes. Na Parte 1 defini a estética enquanto a maneira como. Na Parte 2 procurei mostrar que não existe oposição entre ver e conceber, tal como não existe entre pintura e caligrafia nem entre figuração e abstracção. Na Parte 3 mostrei que a arte é antropocêntrica. Na Parte 4 defini a arte como forma. Na Parte 5 tratei da arte como espelho. Na Parte 6 indaguei como as relações sociais podem exprimir-se directamente em formas estéticas. Na Parte 7 discorri sobre as miscigenações artísticas e o progresso na (não da) arte. Na Parte 8 tratei da universalização da arte e da ampliação do olhar. Na Parte 9 analisei a indústria cultural de massas.

Prezado João, inicialmente gostaria de agradecer a série de artigos. Como você mesmo afirmou, são frutos de uma vida dedicada a entender e apreciar a estética e a arte. Ao ler a série fui tomado constantemente por um espanto e a consciência da minha ignorância estética começou a ficar mais clara. Penso que ainda há tempo de começar a olhar e ver criticamente, e também aprender das discussões que você levantou, mais uma vez obrigado.

No entanto, o que mais me chamou atenção, foi o silêncio que se formou em torno desta série de artigos, o que não é comum em se tratando de artigos de sua autoria, estes sempre causam celeuma e discussões acaloradas. E o interessante, é que o silêncio que se fez em torno do tema só corrobora sua tese sobre a recusa e ignorância que a extrema esquerda tem da arte. O silêncio disse muito mais acerca da nossa concepção sobre arte do que um acalorado debate nos traria em torno do tema.

Abraços

Caro José Luiz,

Eu não poderia concordar mais contigo, e a respeito disso gostaria inclusive de fazer uma observação, pois eu, apesar de ter lido os artigos desta série e ter sido acometido por tantas observações que gostaria de ter expressado em forma de comentários aqui, no entanto não o fiz. Essa é uma autocrítica que faço. Questões relativas a trabalho e a formações que estou fazendo que possuem relação direta com trabalho têm me ocupado o tempo de tal maneira, que não tenho tido possibilidade de fazê-lo. Mas não resisti e precisei comentar algo.

Certa parcela da esquerda possui tamanha ignorância (para não dizer mau-gosto) relativamente à arte, que frequentemente repete as formas musicais (para me ater ao exemplo da música) apresentadas pela indústria cultural de massas, apenas trocando a letra. Mas as formas são exatamente as mesmas, e seguem exatamente aqueles padrões repetitivos, automatizados e completamente desprovidos de criatividade, que em parte possuem como base a falta de domínio da técnica. É nesse sentido que eu vejo a lamentável postura de uma certa esquerda que idolatra a música feita por Pabllo Vittar, única e exclusivamente possuindo como base o fato de ela ser uma mulher transexual. Ora, se é para dar exemplos contemporâneos das chamadas minorias fazendo música realmente boa e inovadora, então dou o exemplo da Juçara Marçal: uma mulher negra que em 2013 lançou, juntamente com Cadu Tenório, um disco (https://www.youtube.com/watch?v=gHb0TEzlzt0) que um amigo (e eu concordo com ele) considera ser um divisor de águas na música feita por brasileiros. Como grande fã da música Industrial que sou, não pude não amar esse disco no qual escuto tantos Einstürzende Neubautens e Throbbing Gristles, e, melhor ainda, vindo diretamente das senzalas brasileiras de três séculos atrás; se as populações que foram sequestradas no continente africano tivessem tido acesso a sintetizadores e pedaços de ferro velho, teria sido exatamente isso que elas teriam produzido! Não faço ideia se Juçara e Cadu foram diretamente influenciados por esse estilo, mas de qualquer maneira, é fascinante o que o cruzamento de influências culturais pode produzir. É claro que em termos de arte a temática antirracista e anti-escravocrata da Juçara é secundária relativamente à forma, mas apenas quis dar um exemplo de que é possível fazer arte que em algum nível questione o status quo, ao mesmo tempo que apresente formas novas e de altíssima qualidade. E, infelizmente, me parece que faltam exemplos nesse sentido, pois as pessoas que possuem esse tipo de posicionamento em geral avaliam a arte tal qual avaliam um manifesto político.

Mas voltando à técnica. Não que a técnica pela técnica seja um critério válido para avaliar se a arte é boa ou não (vide o disco “Tales From Topographic Oceans” da banda Yes – um festival de amostração técnica, e no entanto extremamente pobre, no que diz respeito à qualidade artística, em comparação com o “Close To The Edge”, este último menos técnico, porém muitíssimo mais belo), mas a meu ver dominá-la é essencial para que se abram novos horizontes estéticos. Nesse sentido, vale a pena refletir em profundidade sobre o seguinte trecho deste texto (https://passapalavra.info/2014/05/93844/) do João Bernardo: “Ora, o aparecimento do punk-rock constituiu uma colossal ruptura política, afirmando o direito dos que não têm voz a cantar, dos que não têm ouvido a compor, dos que não sabem tocar a tocar. A partir de então não se parou e a ignorância e a inaptidão deixaram de constituir obstáculo às pretensões.”

Por esses dias, em uma boa conversa com amigos, fui criticado por chamar o funk (não o funk feito por James Brown, obviamente, mas o chamado “funk carioca”) de lixo. O argumento era o de que eu, por criticar um tipo de música feita na favela (o que não é completamente verdade, visto que vários cantores e MCs de funk carioca agora estão completamente inseridos na indústria cultural, e numa posição na hierarquia social muito distinta dos trabalhadores médios da periferia), estaria, por consequência, reforçando um preconceito contra os setores mais pauperizados da classe trabalhadora. O que não é verdade, em primeiro lugar porque minha crítica foi no sentido de atacar a forma que esse estilo musical adota, e não no sentido de criticar a origem de classe das pessoas que fazem esse tipo de música. E em segundo lugar porque existe muita arte (não apenas música) muito boa sendo feita nas favelas, e que no entanto não possui o mesmo reconhecimento que o funk; por quê? E por que, quando se pensa em música de periferia, se pensa nesses lixos à la MC Kevinho, e não nas orquestras populares que existem nas favelas recifenses (onde morei por tantos anos) e que se apresentam durante o Carnaval de Recife e Olinda (isto é, antes da Covid), várias das quais oferecem uma ótima alternativa a jovens da periferia, que em outras condições poderiam estar envolvidos com o tráfico? É algo a se considerar com muita seriedade, penso eu.

Em suma: mais Juçara Marçal e menos Pabllo Vittar.

Félicitation pour cet essai-feuilleton passionnant !

En lisant ceci : « E, na música, foi o jazz que primeiro se adiantou e muito do que hoje se faz nas experiências de vanguarda no limiar da tradição erudita, do jazz e de algum rock constrói igualmente os alicerces de uma nova high art. Alicerces? Talvez só as escavações, porque praticamente tudo está por edificar. ». Je n’ai pu m’empêcher de vous faire partager une de mes plus belles découvertes musicales de cette année. Je pense à l’album « Promises ». Ce chef-d’œuvre est le fruit d’une superbe collaboration entre le DJ de musique électronique expérimentale Floating Points, de l’illustre Jazzman Pharoah Sanders et de l’orchestre symphonique de Londres. La pochette de l’album est illustrée par trois compositions de l’artiste Julie Mehretu. J’espère que vous apprécierez lecteurs et contributeurs de Passa Palavra.

Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=Mn8x0QbN4f8&t=2206s&ab_channel=LuakaBop

Bonne écoute !

Tradução do Passa Palavra

As minhas felicitações por este ensaio-folhetim fascinante. Ao ler isto: «E, na música, foi o jazz que primeiro se adiantou e muito do que hoje se faz nas experiências de vanguarda no limiar da tradição erudita, do jazz e de algum rock constrói igualmente os alicerces de uma nova high art. Alicerces? Talvez só as escavações, porque praticamente tudo está por edificar.» Não pude deixar de vos comunicar um das minhas mais belas descobertas musicais deste ano, o álbum Promises (Promessas). Essa obra-prima resulta de uma magnífica colaboração entre o DJ de música electrónica experimental Floating Points, do ilustre músico de jazz Pharoah Sanders e da Orquestra Sinfónica de Londres. O album é ilustrado por três composições da artista Julie Mehretu. Espero que os leitores e contribuidores do Passa Palavra apreciem. O link é este. Boa audição!

José Luiz,

A sua observação não podia ser mais exacta. Quando pensei um título para este ensaio, decidi colocar em destaque a palavra arte, porque sabia que assim só raros o iriam ler. Foi uma artimanha para evitar comentários estúpidos e inúteis. Como se diz em Portugal, remédio santo. Nunca publiquei no Passa Palavra um ensaio tão longo e em que, apesar disso, me deixassem em paz. Escrevi que fogem da arte como o diabo da cruz. Basta o nome para os assustar. Seria uma bela sociedade, a que essa gente quer construir…

António,

Disse, na penúltima parte deste ensaio, que a indústria cultural de massas é um dos mais poderosos instrumentos de formação daquela classe trabalhadora que existe hoje e sem a qual o capitalismo não poderia funcionar nem subsistir. E a indústria cultural tem de se alimentar, entre outras fontes, dos trabalhadores que espontaneamente produzem obras desde início inseridas nos cânones dessa indústria, tal como a economia capitalista se reforça com os novos-ricos surgidos do meio trabalhador e que, por isso, são usados para reforçar o mito de um capitalismo popular. E quando a esquerda recorre ao mesmo mito, aplicando-o à indústria cultural, então o círculo é vicioso, no sentido não metafórico, mas literal da palavra.

Élie,

Muito obrigado por partilhar essa obra. Com efeito, era a composições assim que eu me referia. E já que você mencionou Julie Mehretu, ela foi, para mim, uma descoberta quando Serralves lhe dedicou uma exposição em 2017. Mondrian estabeleceu o nec plus ultra da pintura, e tanto mais difícil se tornou, depois dele, um pintor conseguir uma obra criativa. Julie Mehretu parece-me um dos raros casos. Note, porém, que se todas as obras perdem ao serem reproduzidas, no caso de Julie Mehretu a perda é enorme. Antes de mais, porque os seus quadros são muito grandes, e a redução desvirtua-os, e também porque ela pinta com técnicas mistas, o que pode escapar na reprodução.

Aos três,

Lendo os vossos comentários lembrei-me de uma história que, se a tivesse recordado antes, tê-la-ia incluído no ensaio. Malaparte contou, não me ocorre agora se em Kaputt ou em La Pelle, que durante a guerra, quando o marechal Rommel, com o seu exército, esteve em Itália, foi visitá-lo na casa que Malaparte fizera construir segundo os seus planos e que era uma notável obra de arquitectura, como se pode ver aqui. Extasiado, Rommel teria dito: «Que casa magnífica e que paisagem maravilhosa. É verdade que foi o senhor quem desenhou a casa?». E Malaparte teria respondido: «Não. A casa, comprei-a feita. Foi a paisagem que eu desenhei». Ignoro se o marechal entendeu a lição, mas foi essa a lição que pretendi transmitir neste ensaio. É que ver — ou ouvir — é uma arte que se aprende, e quando olhamos devemos, mentalmente, desenhar o que vemos. Um belo mar, como uma bela montanha ou uma bela rua, são algo que desenhamos sobre o que vemos.

Como eu havia dito num comentário em outro texto, acompanhar esse ensaio-série foi a atividade mais prazerosa das últimas semanas. Ler, ver e ouvir as obras citadas, buscar referências dos artistas e correntes, tentar estabelecer conexões. Em suma, aprender a Ver e Ouvir, como quem busca novas perguntas e respostas.

Uma vez, ao ler algum texto antigo do Passa Palavra, deparei-me com um comentário em que o João Bernardo citava Rui Mário Gonçalves, crítico e historiador de arte português que acabara de falecer, que dissera:

“A arte é geralmente a primeira reveladora das transformações que a humanidade deseja. Não é a política. A boa política é aquela que serve os verdadeiros anseios da Humanidade, e esses verdadeiros anseios são expressos na melhor arte”.

Essa colocação causou-me uma impressão muito forte, e desde então reflito sobre ela. Associo-a a uma outra frase, esta já bastante célebre, de Paul Klee: “A arte não reproduz o visível, ela torna visível.” Neste momento de profunda derrota da classe trabalhadora e da extrema-esquerda, espero que a arte ajude a tornar visível, ou possa primeiro revelar, caminhos possíveis.

Por outro lado, refletindo sobre o fascismo ser a estetização da política, sinto um arrepio ao lembrar-me das coisas de que participei nos movimentos estudantil e social. Os identitarismos aprofundaram, mas não inventaram nada, as “místicas” já estavam lá. Já no movimento sindical, tudo é vocacionado ao passado e a estética não foge à regra.

Enfim, agradeço ao João Bernardo pelas lições inestimáveis. Minha relação com a arte é outra desde que passei a acompanhar o Passa Palavra.

P.S.: o álbum compartilhado por Élie é fantástico mesmo! E eu nada conhecia sobre música eletrônica experimental antes de perguntar sobre Luigi Russolo.

Esta série do João Bernardo é inestimável.

Concordo plenamente com o João, quando a certa altura nesta série, diz algo parecido com o facto de que o importante nos romances não é a “narrativa” mas as personagens. E que um escritor (e um artista) é melhor quanto mais existe um afastamento entre a sua biografia pessoal e a existência autónoma da obra. De facto, para usar um breve exemplo que em Portugal teve bastante eco há umas semanas atrás, muitas das controvérsias que rodearam o suposto racismo na obra “Os Maias” de Eça de Queirós tem a ver com essa incompreensão entre o afastamento entre obra e autor. Aliás, para quem não conhece a situação, uma doutoranda da obra de Eça de Queirós defendeu que futuras edições da obra referida deveriam contemplar observações sobre a presença de racismo na obra. Ora, o que esta doutoranda e pesquisadora referiu prende-se com duas falas de uma personagem que homenageia o colonialismo. Ou seja, nem se trata aqui da autonomia entre obra e autor, mas um nível ainda mais elementar entre o autor e uma personagem (João da Ega), dentre uma galeria extensa delas. A leitura literal das obras é muito sintomática na literatura, dada a sua natureza ficcional/narrativa. Um outro caso que roça o ridículo encontra-se nos EUA, onde a obra “As aventuras de Huckleberry Finn” de Mark Twain chegou a ver-se alvo de desejos de proibições pelo uso da palavra “nigger” por parte de personagens… Por conseguinte, os identitarismos lêem as obras literárias como se de ensaios tratassem, como referiu o João Bernardo nesta série.

Creio que, em parte, isto poderá ser explicado pelo facto de que os cultores dos identitarismos tendem a desenvolver o que há alguns anos se chamava de naturalismo. Como se os romances – ou as obras literárias e artísticas em geral – fossem uma cópia fiel da realidade social. Ou se se preferir, como se fosse a realidade social transcrita ipsis verbis por palavras, sons ou cores para um determinado objeto artístico. Ora, esta arquitetura mental é aplicada a praticamente toda a obra de arte, porque essa é a mentalidade ativista, ou dos que fazem do ativismo um estilo de vida. Por outras palavras, se só há uma verdade política e se só houver um caminho único para a emancipação, torna-se lógico para essa gente que todos os objetos existentes dependem de uma visão unívoca sobre as linguagens artísticas.

O curioso é que se os identitaristas/puritanos utilizam uma visão que se quer ausente de equívocos na leitura das obras de arte, o mesmo já não ocorre no que toca à ciência. Aí as vacinas, os “químicos”, o nuclear ou as mezinhas homeopáticas, etc. já implicam uma latitude de “interpretações”. Nesta área, as conspirações sobre a Big Pharma oculta, etc. adequam-se a uma postura anticientífica, em que as opiniões confundem-se com factos.

Em suma, no que há de mais aberto à interpretação humana (a arte), os identitaristas procuram fechar a obra a uma interpretação unívoca e puritana. No que diz respeito à área que mais lida com a objetividade (a ciência), o subjetivismo é total. Esta discrepância relaciona-se com uma vitória do irracionalismo. Mas não tenho qualquer esboço explicativo para isto. Limito-me aqui a um registo descritivo.

Para terminar. O facto de as (mais fecundas) obras de arte se construírem desligadas de a prioris políticos ou de intenções sociais do autor, não significa que elas não possam trazer méritos reflexivos para um leitor (e com isto não estou a querer dizer que as obras de arte tenham de ser reflexivas ou ter um significado apriorístico). Por exemplo, Balzac não escreveu a colossal Comédia Humana sob a égide de um objetivo político central e norteador que colocaria um ferrete sobre as palavras e as ações de cada personagem. Evidentemente, isso não impede que situações ou personagens iluminem (ou obscureçam) reflexões políticas ou sociais em cada leitor. Eu enquanto leitor posso desenvolver uma nova linha de pensamento sobre um assunto da atualidade a partir da leitura de um romance, do visionamento de um filme ou de um quadro. O que não devo fazer é achar que a minha interpretação – e o uso pessoal de um aspeto de uma obra – foi a do autor ou que a obra se resume a um detalhe. A abertura interpretativa de uma obra não nos deve levar a querer encontrar uma lógica social/sociológica inserida na obra (do qual o autor seria um mero joguete de um template todo poderoso), mas que a riqueza interpretativa e a complexidade de camadas de uma obra pode, nalguns momentos, iluminar a mente de um leitor e o levar a refletir sobre aspetos que, mesmo que partindo dessa leitura/interpretação, estão para além da obra. A obra pode, e não obrigatoriamente, levar-nos a refletir sobre aspetos da nossa vida (individual, da sociedade, da História, etc.). Isso não quer dizer que ela reflita ipsis verbis uma qualquer arquitetura social/sociológica prévia. A diferença pode parecer subtil, mas é um aspeto diferenciador relativamente às leituras estritas das obras de arte.

João,

Enquanto lia o teu comentário lembrei-me de um problema que me tem ocupado ao longo dos últimos anos, sem que consiga encontrar-lhe solução. Como se explica que os identitarismos tenham perante a arte e a ideologia o mesmo comportamento que caracterizou o stalinismo? E, no entanto, os pressupostos ideológicos de um e outros são inteiramente distintos. É como se a esquerda — aquilo a que se convenciona chamar esquerda — tivesse a mesma reacção independentemente das ideias que defende. Dá-se com o martelinho no joelho e zás! Levanta a perna. Mas, neste caso, as ideias evocadas de pouco valeriam, seriam apenas o álibi de uma prática antecipadamente definida. Tu escreveste: «O curioso é que se os identitaristas/puritanos utilizam uma visão que se quer ausente de equívocos na leitura das obras de arte, o mesmo já não ocorre no que toca à ciência». Mas foi também o se passou com o stalinismo, que enquanto impunha o zhdanovismo na arte tentava impor na biologia as doutrinas de Lysenko. Ora, entre o lamarckismo de um e a homeopatia dos outros, o diabo que escolha. Tenho andado ao redor desse problema, mas para o resolver será necessário repensar desde início o significado da esquerda.

Seja como for, a razão por que os stalinistas e os identitários recusam a arte e a reduzem a cartilhas é que eles não procuram abrir a realidade nem desvendá-la, não lhes interessa formular problemas porque já detêm a resposta para todas as perguntas muito antes de as perguntas lhes serem formuladas. Não é só reduzirem a arte a um ensaio, é reduzirem o ensaio a uma profissão de fé.

Ora, a arte é o oposto dessa atitude. Eu escrevi há quase dez anos um curto ensaio sobre romance policial, em que comecei por opor o tipo de literatura policial onde a história é pré-definida, a que chamei romance de dedução, àquele que se concentra na construção de personagens, que denominei romance de acção, o thriller. O que escrevi em Arte e Espelho serve para explicar por que motivo prefiro o thriller. Basta evocar o mais clássico dos romances do mais clássico dos autores de thrillers, The Long Good-Bye, de Raymond Chandler, aquele romance com uma história descosida povoada de personagens com uma densidade pungente. Afinal, talvez o resumo de todo o thriller seja o capítulo 13 de outro clássico de Chandler, The Little Sister, ritmado pelo refrão «You’re not human tonight, Marlowe».

O romance, enquanto arte, é uma construção de personagens, que depois agem por eles mesmos, para esclarecimento do autor e nosso. O problema é que quem já está esclarecido, os fanáticos de qualquer fé, não precisa de seguir personagens que o esclareçam.

O que fazer diante desse parágrafo?

“E, na música, foi o jazz que primeiro se adiantou e muito do que hoje se faz nas experiências de vanguarda no limiar da tradição erudita, do jazz e de algum rock constrói igualmente os alicerces de uma nova high art. Alicerces? Talvez só as escavações, porque praticamente tudo está por edificar”.

Vontade de conhecer a partir de alguns exemplos quais são essas experiências. Do que conheço – e posso estar errado – o Radiohead, mesmo com toda a indústria cultural do entorno, apresenta construções harmônicas e ruídos que desafiam a escuta em direção a novos horizontes. Devem existir outros tantos exemplares no rock e jazz.

A série, é claro, tinha que acabar uma hora. Fica a nostalgia de aguardar toda semana um novo artigo para tentar aprender a ver e ouvir mais a partir da estética.

A vontade de ler, ver e ouvir mais sobre arte é tão forte que, peço desculpas pela ousadia, fica aqui a sugestão: e se autor escrevesse, com uma certa periodicidade (semanal, quinzenal), uma pequena coluna de arte/estética só com exemplos (imagens, músicas) e algumas considerações que estivesse com vontade de compartilhar?

É tanto aprendizado que, de verdade, um exemplo e um dois parágrafos já mudariam totalmente nosso modo de enxergar o mundo e tentar aprender com as rupturas estéticas.

No fim, o que fica é a obrigação de reler tudo, ver e escutar todos os exemplos aqui apresentados. Muito obrigado!

Aprendizado inestimável nesta série de textos.

De carona na ousadia do Exillio, seria extremamente prazeroso poder ler uma pequena coluna de arte/estética do João Bernardo por mais vezes neste sítio eletrônico.

Saudações aos leitores e ao autor dessa série – que continua a reverberar em nossos sentidos e pensamentos.

Esse trecho de Marcel Proust converge brilhantemente em relação ao que foi apresentado em todos os artigos:

“[…] eu pensava mais modestamente no meu livro, e seria inexato dizer que pensava nos que o leriam, em meus leitores. Porque, a meu ver, eles não seriam meus leitores, mas leitores de si mesmos, não sendo meu livro senão uma espécie de lente de aumento, daquelas que o oculista de Combray propunha a um comprador; o meu livro, graças ao qual eu lhes forneceria uma maneira de lerem-se a si mesmos”(Marcel Proust).

Alguns leitores sugeriram-me que escrevesse com regularidade sobre temas de arte, e ainda não respondi porque não sei o que hei-de responder. Mas este comentário é suscitado pelo último comentário de Exílio, sobre a obra de arte como espelho do espectador ou, no caso de Proust, do leitor. Fiquei a pensar e surgiu-me na memória um poema de Luís de Macedo, Cansaço, que serviu depois para um dos mais belos fados, com música de Joaquim Campos.

Por trás do espelho quem está / De olhos fixados nos meus? / Alguém que passou por cá / E seguiu ao Deus dará / Deixando os olhos nos meus.

Quem dorme na minha cama / E tenta sonhar meus sonhos? / Alguém morreu nesta cama / E lá de longe me chama / Misturada nos meus sonhos.

Tudo o que faço ou não faço / Outros fizeram assim; / Daí este meu cansaço / De sentir que quanto faço / Não é feito só por mim.

Luís de Macedo chamava-se na verdade Luís Chaves de Oliveira (1901-1971) e foi adido cultural na Embaixada de Portugal em Paris. Mas para além de Cansaço e de outros três poemas usados em fados, talvez a sua principal contribuição para a história do fado seja o facto de em 1962 ter apresentado Alain Oulman, português apesar do nome, à insuperável Amália. As composições musicais de Alain Oulman e a sua colaboração com Amália deram ao fado um novo impulso e elevaram-no a patamares ainda mais altos. Há um vídeo emocionante que mostra Amália a ensaiar com Alain Oulman um fado sobre um poema de Cecília Meireles. O mesmo ensaio está ainda noutro vídeo, um pouco mais longo. Não consigo ver e ouvir este ensaio com olhos secos.

Mas, já que é de Cansaço que aqui se trata, ouçam-no, como não podia deixar de ser, pela voz de Amália.

Ana Moura tem também uma bela interpretação do Cansaço em Seattle, em 2006, quando a indústria cultural ainda não se tinha apoderado dela e, apesar de alguns defeitos de dicção, era uma boa cantadeira.

Por trás do espelho quem está?

Pensei que ontem eu estivera cansado, posto que, bem cedo, era eu quem desejava a forca, porém, ao findar a noite, era ela quem me desejava, e era dela, que na escuridão, eu fugia…

Veio o hoje e o dia, e, novamente, me encontrei tão cansado. Procurei a forca, e fingi que não a vi. Por quê?

Se é o tempo que cunha o metal, por que sou em quem cansa? Por que posso enforcar-me e não matar o tempo (ele próprio a forca)?

Vivo cansado. Sem tempo para vida (ou para o espelho). Sem tempo para arte (será a vida uma arte a quem se cansa?). Preciso dar um tempo. Tudo é questão de tempo. Mas dar um tempo, a quem se cansa, é questão de “forca” maior…

Tudo de fato é questão de tempo. Por isso é bem cedo que se deseja a forca, porque não há, antes mesmo de chegada a manhã, tempo para quem se cansa. A jornada de quem se cansa é para consumar o cansaço anteriormente, noite e dia, acumulado. Por isso, após o consumo do cansaço acumulado se foge da forca que, todavia, persiste, noite e dia, perseguindo o cansado. Só conhece o cansaço, por isso, quem dorme e levanta com a corda no pescoço: “Desperta, ó tu que dormes” (Efésios 5.14) já que “o trabalho liberta”…