Por José Catarino Soares

1. Introdução

Em 24 de Fevereiro de 2022, as Forças Armadas da Rússia, cumprindo ordens do presidente desse país, Vladimir Putin, invadiram a Ucrânia e desencadearam uma guerra devastadora que já vai, no momento em que escrevo estas linhas (27 de Março), no seu 32.º dia, sem fim à vista.

É corriqueiro dizer que esta guerra é uma guerra “entre a Rússia e a Ucrânia”, ou “uma guerra da Rússia contra a Ucrânia”. São expressões muito acarinhadas pelos governantes e pelos comentadores residentes do sistema mediático dominante de comunicação social — jornais e revistas comerciais de grande tiragem, estações privadas e públicas de rádio e televisão de grande audiência, redes virtuais mundiais de mensagens instantâneas, como o Twitter e o Facebook. Vieram direitinhas dos seminários da geopolítica, onde foram forjadas [1]. São, como a sarna humana, inicialmente inconspícuas e muito contagiosas, porque satisfazem o nosso desejo de compreender o que se passa à nossa volta sem grande dispêndio de tempo e esforço intelectual. Eu próprio, que as abomino, dou comigo a empregá-las. Mas são enganadoras.

A “guerra entre a Rússia e a Ucrânia” ou a “guerra da Rússia contra a Ucrânia” não é uma guerra do povo russo contra o povo ucraniano. Esta guerra não é também, por maioria de razão, uma guerra da classe trabalhadora assalariada russa contra a classe trabalhadora assalariada ucraniana. O povo da Rússia e o povo da Ucrânia não estão em guerra um contra o outro. Os trabalhadores assalariados da Rússia e da Ucrânia que, com as suas famílias, constituem, em ambos os países, a secção mais numerosa dos respectivos povos, não são inimigos uns dos outros e não estão em guerra uns contra os outros.

A guerra em curso na Ucrânia é uma guerra que a elite política dirigente da Rússia, chefiada por Vladimir Putin, desencadeou contra a elite política dirigente da Ucrânia, chefiada por Volodymyr Zelensky [2].

É uma guerra totalmente condenável por muitas razões (cuja análise ficará para a 3.ª parte deste ensaio). A razão mais óbvia consiste no facto de Putin, mesmo se quiser limitar o poder destrutivo das suas tropas às tropas oficiais ucranianas e às suas infra-estruturas para conseguir alcançar os seus objectivos, não pode fazê-lo sem arrastar os trabalhadores ucranianos e as suas famílias para o torvelinho mortífero e para a voragem destrutiva da sua guerra e sem consumir muitas vidas dos conscritos russos que compõem boa parte das suas tropas invasoras.

O único papel que Putin reserva para os trabalhadores ucranianos e suas famílias é o de engrossarem o número de vítimas dos “danos colaterais” provocados pelas granadas, foguetes, mísseis e bombas lançadas pelas forças invasoras russas. E o único papel que Putin reserva para os trabalhadores russos conscritos que fazem parte das forças militares invasoras é o de servirem de carne para canhão (como se diz em Portugal) ou bucha de canhão (como se diz no Brasil). Foi, aliás, isso mesmo o que disseram mães de soldados russos envolvidos na invasão da Ucrânia, confrontando o governador da região de Kemerovo, na Sibéria. Pode ver aqui o vídeo desse confronto.

Dito isto, a eclosão da guerra de Putin na Ucrânia não foi um “raio no céu azul”, um acontecimento tão raro quanto imprevisível. Não foi um acto súbito e inesperado de um louco ou de um paranóico, como alguns pretendem fazer crer [3]. Pelo contrário, foi um acontecimento preparado e anunciado com grande antecedência, como vimos na 1.ª parte deste ensaio (cf. A Guerra na Ucrânia. 1.ª parte. Crónica de uma guerra pré-anunciada).

Um dos deflagradores desta guerra, o mais importante de todos, foi a OTAN. Zelensky (que é presidente da Ucrânia desde 10 de Maio de 2019) tudo fez, a partir de Março de 2021, para o seu país entrar na OTAN o mais rapidamente possível. Putin, antes da invasão da Ucrânia, opôs-se veementemente a esse desiderato do seu homólogo. E essa oposição permanece, agora sob a forma de uma exigência; a primeira das 5 exigências que Putin reclama de Zelinsky como condição para pôr um termo à guerra e retirar as suas tropas:

— um estatuto neutral [entenda-se: fora z`da OTAN e de qualquer aliança militar] e não nuclear para a Ucrânia.

Não podemos de modo nenhum ignorar ou subestimar a importância que esta exigência tem tanto para Putin como para Zelensky, mas especialmente para Putin, pois foi em seu nome que ele desencadeou uma guerra que já fez (até hoje, 27 de Março) 1.104 vítimas mortais entre os civis ucranianos (entre as quais 96 crianças) e 1.754 feridos na população civil ucraniana (entre os quais 105 crianças), e provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, que tiveram de abandonar as suas casas devido à guerra, 6,5 milhões das quais estão deslocadas no interior da Ucrânia e 3,7 milhões procuraram refúgio noutros países [4], além de arrasar cidades inteiras.

Temos de procurar compreender o que faz da OTAN um motivo ou uma causa contribuinte de um conflito bélico com resultados tão medonhos. Temos, portanto, de nos perguntarmos: o que é a OTAN? Qual é a sua razão de ser? Qual foi a sua conduta desde a sua fundação até aos nossos dias? Porque inspira tanta inquietação e tanto temor na elite dirigente russa e tanta reverência e unção na elite dirigente ucraniana?

São estas as perguntas que este artigo visa responder. A sua resposta é parte integrante do esforço para entender as causas contribuintes e motivações da guerra na Ucrânia. Não podemos contribuir para pôr um fim a esta guerra se não tivermos as ideias bem claras sobre as suas raízes e os seus figurões.

2. A exclusão da Rússia da OTAN e da UE

A Federação da Rússia ou Rússia (os dois nomes são constitucionalmente equivalentes pelo artigo 1.2 da sua Constituição) é reconhecida pelo direito internacional público e pela ONU como o Estado sucessor da União Soviética. Entre outras coisas, herdou todo o seu arsenal de armas nucleares e a sua dívida externa (70.000 milhões de dólares), contraída sobretudo durante o consulado de Gorbachev.

A Rússia autodefine-se, desde 12 de Dezembro de 1993, como «um Estado de direito federal e democrático com uma forma republicana de governo» (artigo 1.1 da Constituição da Rússia [5]). Na prática, é uma oligarquia electiva iliberal [6] onde o poder de Estado, na sua vertente política, está concentrado nas mãos do Presidente da República, eleito por sufrágio universal directo e secreto por mandatos de 6 anos.

Em 31 de Dezembro de 1999, o Presidente Boris Ieltsin da Rússia renunciou ao poder, entregando o posto, interinamente, ao recém-nomeado primeiro-ministro, Vladimir Putin, que depois ganhou a eleição presidencial de 2000. Putin terminará o seu quarto mandato presidencial em 2024 e poderá candidatar-se e ser eleito por mais dois mandatos [7].

Como fez questão em recordá-lo nas entrevistas filmadas que deu ao realizador Oliver Stone em 2017 e, de novo, no seu discurso de 21 de Fevereiro de 2022, Putin, mal tomou posse do cargo de presidente da Rússia em 2000, manifestou o desejo de a Rússia integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e também a União Europeia (UE). Ambos os pedidos foram recusados por estas duas organizações internacionais [8].

A recusa não pode ter tido como critério o modo de produção de bens e serviços que vigora na Rússia. Esse modo é o modo capitalista de produção (MCP doravante) que vigora também em todos os países da OTAN e da UE.

A recusa não pode ter tido como critério um atraso acentuado no grau de desenvolvimento económico da Rússia. No MCP, o desempenho económico de um país é reflectido pelo produto interno bruto (PIB) — o total de todos os bens e serviços vendidos. O produto interno bruto mundial em 2020 (antes da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2) foi de cerca de 10.915 dólares americanos per capita [= por habitante]. Em contraste, o PIB na Rússia atingiu os 10.295 dólares americanos por habitante, ou, equivalentemente, 1.483,50 milhões de dólares americanos em todo o país. A Rússia é, portanto, uma das maiores economias do mundo e encontra-se actualmente na 11.ª posição. Entre os países que fazem parte simultaneamente da UE e da OTAN, só encontramos, em melhor posição, a Alemanha (4.º lugar), a França (7.º lugar) e a Itália (8.º lugar) [9].

Se o PIB for calculado tendo em conta a paridade do poder de compra, então a Rússia está em 6.º lugar na classificação mundial (números de 2020, antes da pandemia do SARS-CoV-2), como mostra o gráfico abaixo; um lugar melhor do que, por exemplo, o da França (um país da UE e da OTAN) e o do Reino Unido (um país da OTAN e um país da UE até 31 de Janeiro de 2020).

A recusa não pode ter tido como critério o regime político que vigora na Rússia. O regime de oligarquia electiva iliberal que vigora na Rússia vigora também na Hungria de Viktor Orbán (membro da OTAN e da UE), na Polónia de Andrzej Duda (membro da OTAN e da UE) e na Turquia de Recep Erdogan (membro da OTAN). E convém não esquecer que a OTAN não teve qualquer prurido em admitir Portugal como um dos seus membros fundadores, em 1949, numa altura em que vigorava em Portugal (e continuaria a vigorar nos 25 anos seguintes) o “Estado Novo” de Oliveira Salazar, um regime fascista conservador e clerical [10].

Qual foi então a razão da recusa?

Para não sobrecarregar a argumentação vou deixar de lado a UE, onde o processo de decisão é mais complexo e onde os EUA não têm nem voto nem a influência decisiva que têm na OTAN. Concentrar-me-ei apenas na OTAN.

Julgo que a resposta mais plausível é de que os EUA precisavam de um inimigo que justificasse a manutenção e a expansão da OTAN.

Repare-se: se depois da queda do muro de Berlim, depois da reunificação da Alemanha, depois da dissolução do Pacto de Varsóvia e depois da dissolução da União Soviética todos os países da Europa passaram a ser regidos pelo MCP na sua versão canónica [11], se todos passaram a ser parceiros comerciais uns dos outros, se todos passaram a ser amantes da paz — como tantas vezes nos disseram em todos os tons — para que serviria, então, uma aliança militar como a OTAN? Pois, para nada, evidentemente. Em bom rigor, a OTAN teria de se auto-extinguir como fez o Pacto de Varsóvia, ao mesmo tempo ou no dia seguinte.

Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o que toda a gente viu (a começar por Ieltsin e Putin naturalmente), foi a OTAN fechar e trancar a porta à adesão da Rússia e escancará-la aos países da Europa de leste que foram outrora, tal como a União Soviética (de que a Rússia é herdeira), membros do Pacto de Varsóvia e, desse modo, aproximar-se paulatinamente de todas as fronteiras europeias da Rússia. Em 2008, a OTAN foi mesmo ao ponto de convidar duas ex-repúblicas da União Soviética a aderir, a Ucrânia e a Geórgia. Mas não fez idêntico convite à Rússia, a maior e a mais importante de todas as repúblicas da União Soviética.

Faço notar que não tenho a pretensão de conhecer a real razão desta conduta consistente da OTAN nos últimos 30 anos — que é, em primeiro lugar, uma conduta consistente dos Estados Unidos da América (EUA), o patrocinador da OTAN, o seu sustentáculo principal e o seu director executivo. Quando digo que a razão que indiquei, é a mais plausível faço-o a título de conjectura e por exclusão de partes. Todas as outras razões que passei em revista não têm pernas para andar.

Admitindo que a razão conjecturada seja não só a razão mais plausível, mas também a verdadeira, a implicação imediata é que os EUA e a OTAN tudo fizeram deliberadamente e tudo farão para entronizar a Rússia como seu inimigo oficial na Europa. Não se pode sequer dizer que não foram capazes de prever as perigosas consequências negativas dessa escolha estratégica, porque foram repetidamente advertidos sobre elas pelo seu próprio pessoal político mais competente, como vimos na 1.ª parte deste ensaio (secção 4. O grande cisma estratégico na elite dirigente americana).

O que nos obriga a pôr a questão de fundo: o que é a OTAN?

3. A “velha” OTAN (1949-1990)

A OTAN (NATO no acrónimo inglês) foi fundada em 4 de Abril de 1949 por 12 países (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos da América, França, Holanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido), alegadamente para manter em respeito as alegadas intenções bélicas expansionistas da União Soviética [12]. No discurso oficial da OTAN e dos seus países membros, que são hoje 30, a OTAN foi e continua a ser uma aliança puramente defensiva em que todos os seus membros acorrem em defesa daquele que seja atacado (o famoso artigo 5.º dos seus estatutos, tantas vezes invocado desde o início da guerra na Ucrânia).

Mas, como veremos mais adiante, a “nova” OTAN (1991-2022) não é de modo nenhum uma organização defensiva, e a “velha” OTAN (1949-1991) faz lembrar o lobo vestido de avozinha do conto Capuchinho Vermelho.

Se não vejamos. Quando a OTAN foi fundada, em 4 de Abril de 1949, a União Soviética não tinha sequer uma única arma nuclear e os cientistas nucleares e os peritos de segurança militar dos EUA achavam que ela não conseguiria ter uma tal arma durante mais 5 ou 10 anos. Entre Setembro de 1945 (fim da 2.ª guerra mundial) e a fundação da OTAN (Abril de 1949), o Pentágono [nome coloquial do Ministério da Defesa americano] desenvolveu pelo menos nove planos de guerra nuclear visando a destruição da União Soviética. Esta é uma das principais revelações do livro To Win a Nuclear War: the Pentagon’s Secret War Plans, dos físicos estado-unidenses Michio Kaku e Daniel Axelrod. Integralmente baseado em documentos secretos desclassificados, obtidos através do Freedom of Information Act, estes investigadores expuseram as estratégias dos militares americanos para iniciar uma guerra nuclear com a União Soviética.

Os nomes dados a esses planos (que eram, na prática, sucessivas atualizações do plano-mestre que visava a destruição da União Soviética como país industrial avançado) retratam eloquentemente o seu propósito ofensivo: Bushwhacker [salteador da floresta], Broiler [grelhador], Sizzle [crepitação], Shakedown [teste de choque], Offtackle [placagem à bruta], Dropshot [bola curta], Trojan [cavalo de tróia], Pincher [pinça], e Frolic [travessura]. «Os militares americanos conheciam a natureza ofensiva do trabalho para o qual o Presidente Truman lhes tinha ordenado que se preparassem e nomearam os seus planos de guerra em conformidade», observou o economista americano J.W. Smith [13].

O número de alvos soviéticos a destruir previsto nesses planos aumentou de 20 cidades em Dezembro de 1945 para 200 cidades em 1949 e para um total de 3.261 alvos até 1957. Por exemplo, o plano Dropshot de 1949 previa que os EUA atacassem a Rússia soviética e lançassem pelo menos 300 bombas nucleares e 20.000 toneladas de bombas convencionais sobre 200 alvos em 100 áreas urbanas, incluindo Moscovo e Leninegrado (São Petersburgo). Além disso, os planeadores ofereceram-se para dar início a uma grande campanha terrestre contra a URSS para obter uma “vitória completa” sobre a União Soviética juntamente com os aliados europeus. De acordo com o plano, Washington iniciaria a guerra em 1 de Janeiro de 1957 [14].

Durante um longo período, o único obstáculo no caminho da ofensiva nuclear maciça dos EUA contra a União Soviética era que o Pentágono não possuía bombas atómicas em número suficiente (em 1948, Washington ostentava um arsenal de 50 bombas atómicas), nem aviões em número suficiente para as transportar e lançar. Por exemplo, em 1948, a Força Aérea dos EUA tinha apenas 32 bombardeiros B-29 modificados para lançar bombas nucleares.

Em Setembro de 1948, o Presidente Truman dos EUA aprovou um documento do Conselho Nacional de Segurança (NSC 30) sobre Política de Guerra Atómica, que afirmava que os Estados Unidos devem estar prontos a «utilizar pronta e eficazmente todos os meios adequados disponíveis, incluindo armas atómicas, no interesse da segurança nacional e devem, portanto, planear em conformidade».

Nesse quadro, o Pentágono reactivou a linha de montagem para a produção de bombardeiros B-29 para lançar as suas bombas atómicas, ao mesmo tempo que desenvolvia bombardeiros pesados mais poderosos, como o B-36 e o B-52. Pouco antes da URSS testar a sua primeira bomba atómica, o arsenal nuclear dos EUA tinha atingido as 250 bombas e o Pentágono chegou à conclusão de que uma vitória sobre a União Soviética era agora “possível”.

A detonação da primeira bomba nuclear pela União Soviética (uma réplica da bomba que os EUA tinham lançado em Hiroshima), em 29 de Agosto de 1949, foi um balde de água fria nos planos belicistas dos estrategas norte-americanos.

O teste da bomba atómica soviética de 29 de Agosto de 1949 abalou os americanos que acreditavam que o seu monopólio atómico duraria muito mais tempo, mas não alterou imediatamente o padrão de planeamento da guerra. A questão-chave continuava a ser o nível de dano que forçaria uma rendição soviética [15].

Os documentos desclassificados do Pentágono e os estudos minuciosos que foram feitos com base neles nos anos 1980 e 1990 [16] vieram mostrar três coisas:

A) que os planos de guerra nuclear dos EUA, não eram planos de defesa, mas planos de “primeiro ataque” (Ingl. first strike) ou de “ataque preemptivo” (Ing. preemptive strike) destinados a destruir a União Soviética como país industrializado e a fazê-lo de um modo que evitasse que os EUA sofressem qualquer retaliação por parte desse Estado;

B) que a política nuclear dos EUA não se baseia na “dissuasão” e na “defesa”.

Uma leitura atenta destes documentos mostra que apesar das declarações públicas sobre “dissuasão” e “defesa”, a verdadeira política nuclear do Pentágono tem previsto a utilização de armas nucleares para ameaçar, lutar, sobreviver, e mesmo “ganhar” uma guerra nuclear. Grosso modo, o que estes documentos mostram é que a estratégia nuclear dos EUA pode ser decomposta em dois princípios militares pedidos de empréstimo à guerra convencional: Escalada de Domínio e Desferir o Primeiro Ataque. Estes documentos secretos demonstram em pormenor que, ao contrário das declarações públicas e da crença popular generalizada, em períodos de crise o Pentágono ameaçou de facto usar armas nucleares contra nações do Terceiro Mundo e considerou seriamente o lançamento de um primeiro ataque à União Soviética [17].

C) que as ilusões pacifistas baseadas na ignorância ou negligência de A) e B) eram isso mesmo, ilusões, e pior do que isso, ilusões fatais.

Acima de tudo, estes documentos obrigam-nos a repensar uma hipótese que se tornou parte da moeda comum do movimento de paz: a de que no passado as armas nucleares eram mantidas como dissuasoras, para serem utilizadas apenas em retaliação contra um ataque nuclear anterior; que os planos para “prevalecer” sobre o inimigo numa guerra nuclear são uma novidade [18].

O que vale para os EUA, vale também para a OTAN, a sua filha dilecta.

Entre 1954 e 1963 os EUA instalaram vários tipos de bombas nucleares (incluindo bombas termonucleares) em oito países da OTAN. Foi o que sucedeu no Reino Unido (em Setembro de 1954), Alemanha Ocidental (em Mƒarço de 1955), Itália (em Abril de 1957), França (em Agosto de 1958), Turquia (em Fevereiro de 1959), Holanda (em Abril de 1960), Grécia (Outubro de 1960), Bélgica (Outubro de 1963) [19].

O número de bombas nucleares que os EUA introduziram nos países da OTAN a partir de 1955 foi sempre aumentando. Em 1960 subiram para 3.000. Em 1965 passaram para o dobro, 6.000. Em 1971 existiam 7.300 bombas atómicas nos países europeus da OTAN. Como Estado da linha da frente na “Guerra Fria”, a Alemanha acolheu de longe a maior parte das armas nucleares, tendo 21 tipos diferentes de ogivas nucleares dos EUA sido implantadas no seu território desde 1955 até 1999. Quando as armas nucleares da OTAN atingiram um pico superior a 7.000, na década de 1970, a Alemanha acolhia, aproximadamente, metade delas [20].

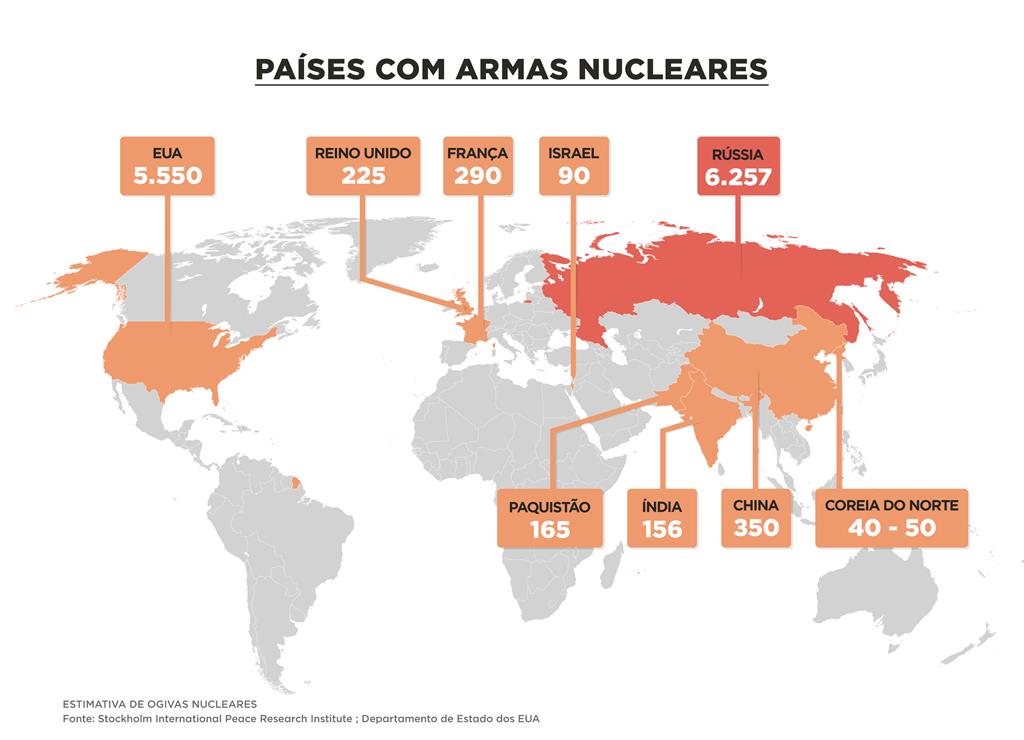

Actualmente, 5 países europeus da OTAN abrigam cerca de 150 bombas gravitárias termonucleares B-61 fornecidas pelos EUA e que o secretário-geral da OTAN garantiu recentemente estarem prontas para o que der e vier [21]. São a Itália (70 bombas), Turquia (50), Bélgica (20), Alemanha (20) e Holanda (20). Estas bombas nucleares estão armazenadas em cada uma das seguintes bases: as bases aéreas de Aviano e Ghedi na Itália, a base aérea Incirlik na Turquia, a base aérea Kleine Brogel na Bélgica, a base aérea Büchel na Alemanha, a base aérea Volkel na Holanda [22]. 100 destas bombas estado-unidenses tinham sido armazenadas na base aérea Lakenheath, em East Anglia, Reino Unido, mas foram removidas em 2008, na sequência de protestos populares persistentes junto desta base aérea. Isto pôs fim a 50 anos de armas nucleares estado-unidenses no Reino Unido. Mas, claro, o Reino Unido e a França são membros da OTAN que fabricam e possuem as suas próprias armas nucleares. A França tem 290 bombas nucleares e o Reino Unido tem 225 bombas nucleares (números de 2021).

Mas nenhum destes factos (e de muitos outros do mesmo teor, alguns do quais serão mencionados mais adiante, nas secções 4 e 5) impede que sejam escritas tiradas como esta, com o maior descaramento:

Nós, europeus ocidentais, redescobrimos [com a guerra na Ucrânia, N.E.] que a guerra pode voltar ao continente que, desde 1944, se tinha na conta de albergue da “paz perpétua”. Mas ainda não temos plena consciência. /…/ No horizonte não podemos deixar de encarar a possibilidade de cenários trágicos. Entre eles, a ameaça de uso de armas nucleares, algo de que já não nos lembrávamos há décadas e décadas /…/ Não se trata apenas da mudança radical nas relações com a Rússia, mas da própria identidade da Europa. Ela decidiu deixar de ser a pacífica “potência herbívora” num “mundo carnívoro”. O desafio é saber se todos os Estados da UE vão manter a promessa de participar numa Europa capaz de se defender [23].

De facto, como vimos, a OTAN foi, desde a sua fundação até 1990, uma aliança militar ofensiva, concebida para se confrontar com a União Soviética e destruí-la. Quando — a partir do momento em que a União Soviética construiu o seu próprio arsenal nuclear — isso se tornou impossível de conseguir sem que os países da OTAN (a começar pelo Reino Unido, a França e os EUA, potências nucleares), não sofressem uma retaliação maciça do mesmo grau de destrutividade e letalidade, a OTAN mudou a sua tática, sem alterar o seu objectivo estratégico. Passou a servir de instrumento de “Guerra Fria” destinado a coagir a União Soviética e os seus países satélites do Pacto de Varsóvia a envolverem-se numa infindável, dispendiosa e exauriente “corrida aos armamentos”.

Como? Por meio da ameaça de destruição com armas nucleares, principalmente americanas, com uma potência destruidora cada vez maior, que estavam (e ainda estão como vimos) instaladas em países europeus da OTAN, por vezes efectivamente implantadas em mísseis e disponíveis para carregamento rápido em bombardeiros dos EUA e da OTAN estacionados em bases aéreas na Europa.

Em Maio de 1955, a União Soviética constituía, com os seus países satélites da Europa de leste (Albânia, Alemanha de leste, Bulgária, Checoslováquia, Hungria, Polónia, Roménia) a aliança militar que tomou o nome de Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, comummente conhecido como Pacto de Varsóvia. Era a réplica soviética à aliança militar que os EUA tinham constituído, em 1949, com os seus países satélites e que tomou o nome de Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Mas é necessário lembrar um facto que os entusiastas da OTAN nunca referem. Em 1954 — um ano depois da morte de Estaline e um ano antes de constituir o Pacto de Varsóvia — a União Soviética, então sob o consulado de Nikita Khrushchev, pediu a adesão à OTAN. O pedido foi liminarmente rejeitado pela OTAN, com o seguinte argumento: «a natureza irrealista da proposta não merece discussão» [24].

Hoje sabemos que essa resposta impante foi dada com base num parecer do general britânico Lionel Hastings Ismay (1.º barão Ismay), o primeiro secretário-geral da OTAN (1952-1956). Nesse parecer, Lord Ismay escreveu em conclusão:

Vou dizê-lo de forma muito crua: o pedido soviético de adesão à OTAN é semelhante ao de um ladrão não arrependido que pedisse para ser admitido na polícia [25].

A resposta de Lord Ismay era perfeitamente congruente com os objectivos da OTAN no período que vai da sua fundação (1949) até à dissolução da União Soviética (1991); objectivos que o mesmo Ismay tinha formulado de maneira igualmente muito crua — ou, se preferirem, com o característico cinismo dos gentlemen britânicos quando conversam tranquilamente enquanto tomam o seu scotch whisky nas poltronas do seu Gentlemen’s club preferido:

A OTAN foi criada para manter a União Soviética fora [da Europa ocidental, N.E.], os Americanos dentro e os Alemães na mó de baixo [26].

Vale a pena notar a este propósito que esta famosa frase de Lord Ismay fez escola, como fica patente nesta notícia da Reuters, em 2014, quando já se começava a desenhar a saída do Reino Unido da UE, que os britânicos apelidaram de Brexit:

ROMA (Reuters) — O primeiro secretário-geral da OTAN, Lord Ismay, disse uma vez que a aliança de defesa ocidental foi criada “para manter os americanos dentro, os russos fora e os alemães na mó de baixo”.

A tarefa que a União Europeia enfrenta agora pode ser descrita como manter os britânicos dentro, os russos fora e os alemães na mó de baixo [27].

4. A “nova” OTAN (1991-2022)

Depois da queda do muro de Berlim (1989); da reunificação da Alemanha (1990) — apadrinhada pelos EUA, pela União Soviética, pelo Reino Unido e pela França —; da dissolução do Pacto de Varsóvia (25 de Fevereiro de 1991); da dissolução da União Soviética (26 de Dezembro de 1991); a OTAN perdeu as três razões de ser que Lord Ismay enunciou como sendo a justificação da sua existência como aliança político-militar.

A OTAN deixou de ser necessária para enfraquecer e destruir a União Soviética, o principal objectivo da sua criação. A União Soviética já não existe. A Rússia não é a União Soviética. O seu sistema económico é o mesmo que vigora no chamado Ocidente. A única diferença é que os capitalistas e gestores russos são apelidados de “oligarcas” pelos governantes e grandes meios de comunicação social do “Ocidente” (jornais e revistas de grande circulação, estações de rádio e televisão de grande audiência), que apelidam os seus homólogos ocidentais de “empresários”, “homens de negócios” ou directores executivos (Ingl. Chief Executive Officers [CEO]).

A OTAN deixou também de ser necessária para manter a Alemanha na mó de baixo. Já não é lhe possível dizer que a Alemanha tem de estar dividida e ocupada pelas Forças Armadas de quatro potências vencedoras da 2.ª guerra mundial para não constituir uma ameaça militar ao resto da Europa.

Assim sendo, deixou de haver necessidade de manter os EUA como potência cimentadora e tutelar da OTAN. A OTAN deveria, por conseguinte, dissolver-se, os EUA deveriam desmantelar as suas bases militares na Europa e regressarem a penates, levando consigo as suas bombas nucleares, os seus mísseis balísticos e os seus bombardeiros.

Se é verdadeiramente a paz e a segurança colectiva que os motivam — como afirmam tantas vezes — os governantes das potências nucleares europeias (França e Reino Unido) deveriam propor à Rússia, aos EUA e às demais potências nucleares (China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte) um tratado de redução mútua e mutuamente controlada das armas nucleares até à sua total erradicação.

Este raciocínio é inatacável no plano lógico. Mas, evidentemente, a lógica é a última das preocupações dos sucessores de Lord Ismay no período subsequente à dissolução do Pacto de Varsóvia e da União Soviética.

A OTAN não só continuou a existir depois de 1991 como se expandiu continuadamente no leste da Europa, espezinhando assim, reiteradamente, as garantias que o presidente George Bush (pai) e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, James Baker, deram ao último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbatchov, de que a OTAN «não avançaria nem um centímetro na direcção do leste da Europa» [“not one inch eastward”, na expressão de James Baker] após a reunificação da Alemanha.

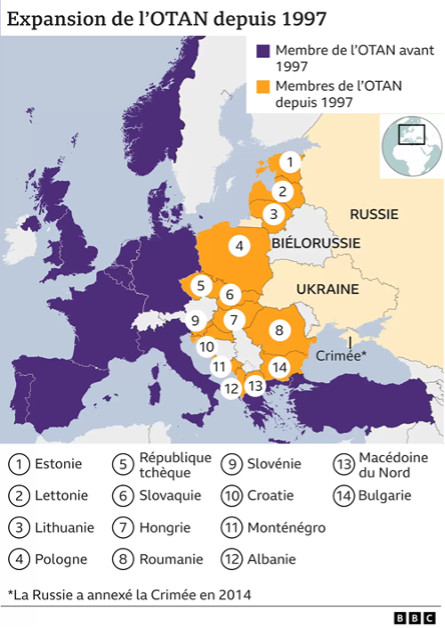

— Em 1999, a OTAN começou por englobar três países que tinham sido membros Pacto de Varsóvia (entretanto dissolvido): Polónia, República Checa e Hungria.

— Em 2004, a OTAN estende-se para mais sete países: Bulgária, Roménia, Eslováquia (que foram outrora membros do Pacto Varsóvia): Estónia, Letónia, Lituânia (que foram outrora membros da União Soviética); Eslovénia (que foi outrora membro da República Socialista Federal da Jugoslávia — doravante Jugoslávia, para abreviar).

— Em 2009, a OTAN incorpora a Albânia (que fora um membro do Pacto de Varsóvia entre 1955 e 1968) e a Croácia (que fora, outrora, um membro da Jugoslávia). Em 2017, é a vez do Montenegro (que fora, outrora, um membro da Jugoslávia) e em 2020 da Macedónia do Norte (que fora, outrora, um membro da Jugoslávia). Em vinte anos, a OTAN expandiu-se de 16 para 30 países em cinco vagas sucessivas.

Mas não é tudo.

— Em 2008, a Ucrânia candidatou-se a ser membro da OTAN e o presidente Bush (filho) declarou-se favorável à admissão da Ucrânia (e da Geórgia) nessa aliança militar:

Em Bucareste, esta semana, continuarei a deixar clara a posição da América. Apoiamos o PAA [Plano de Acção de Adesão à OTAN] para a Ucrânia e a Geórgia. Ajudar a Ucrânia a avançar para a adesão à OTAN é do interesse de todos os membros da aliança e ajudará a promover a segurança e a liberdade nessa região e em todo o mundo.

[Os demais Estados da OTAN disseram-me que] a Rússia não terá veto sobre o que acontecer a seguir em Bucareste e eu acredito na palavra deles. E essa é a política correcta a ter [28].

A Ucrânia só não foi admitida na OTAN nessa altura porque a chanceler Merkel da Alemanha e o presidente Sarkozy da França se opuseram, alegando que isso poderia ser entendido como uma provocação pela Rússia. Todavia, a Cimeira da OTAN realizada em Bucareste, em 2008, decidiu que «a Ucrânia e a Geórgia tornar-se-ão membros da OTAN no futuro».

— A partir de 2014, a OTAN intensificou a sua cooperação militar com a Ucrânia, como se pode ler também no sítio electrónico da OTAN. Eis um excerto:

As relações entre a OTAN e a Ucrânia remontam ao início dos anos 90 e, desde então, têm evoluído para uma das parcerias mais substanciais da OTAN. Desde 2014, na sequência do conflito Rússia-Ucrânia, a cooperação tem sido intensificada em áreas críticas.

― O diálogo e a cooperação começaram quando a Ucrânia recentemente independente aderiu ao Conselho de Cooperação do Atlântico Norte (1991) e ao programa da “Parceria para a Paz” (1994).

― As relações foram reforçadas com a assinatura da “Carta de 1997 para uma Parceria Distintiva”, que criou a Comissão OTAN-Ucrânia [NUC, no acrónimo inglês] para levar por diante a cooperação.

― Desde 2009, o NUC tem supervisionado o processo de integração euro-atlântica da Ucrânia, incluindo reformas no âmbito do Programa Nacional Anual [ANP, na sigla inglesa].

― A cooperação tem-se aprofundado ao longo do tempo e é mutuamente benéfica, com a Ucrânia a contribuir activamente para as operações e missões chefiadas pela OTAN.

― É dada prioridade ao apoio a uma reforma abrangente no sector da segurança e defesa, vital para o desenvolvimento democrático da Ucrânia e para o reforço da sua capacidade de se defender.

― Desde a Cimeira da OTAN em Varsóvia, em Julho de 2016, o apoio prático da OTAN à Ucrânia está estabelecido no Pacote de Assistência Abrangente [CAP, no acrónimo inglês] para a Ucrânia.

― Em Junho de 2017, o Parlamento ucraniano adoptou legislação que reafirma a adesão da Ucrânia à OTAN como um objectivo estratégico de política externa e de segurança. Em 2019, entrou em vigor um aditamento do mesmo teor à Constituição da Ucrânia.

― Em Setembro de 2020, o Presidente Volodymyr Zelenskyy aprovou a nova Estratégia de Segurança Nacional da Ucrânia, que prevê o desenvolvimento da parceria distintiva com a OTAN, com o objectivo de se tornar membro da OTAN.

— É a própria OTAN que se encarregou de refutar o que ela considera ser um “mito”: a asserção, muito generalizada como crença, de que «A Ucrânia não pode aderir à OTAN». No sítio electrónico da OTAN pode ler-se:

Na realidade: Os Aliados saúdam as aspirações da Ucrânia a aderir à OTAN e apoiam a decisão tomada na Cimeira de Bucareste de 2008 de que a Ucrânia se tornará membro da Aliança.

As decisões sobre a adesão à OTAN pertencem a cada um dos países candidatos e aos 30 Estados membros da OTAN e só a eles. A Rússia não tem o direito de intervir e não pode vetar este processo (https://www.nato.int/cps/en/natohq/115204.htm?selectedLocale=fr). [minha tradução]

A Cimeira da OTAN de 21 de Junho de 2021 reafirmou esta decisão. No ponto 69 do longo comunicado final dessa cimeira pode ler-se:

Reiteramos a decisão da Cimeira de Bucareste de 2008 sobre a Ucrânia, a saber: que este país se tornará membro da Aliança, com o Plano de Acção para a Adesão (PAA) como parte integrante do processo, e reafirmamos todos os elementos dessa decisão, bem como as decisões subsequentes, incluindo a que prevê que cada parceiro será julgado em função do seu desempenho. Continuamos firmes no nosso apoio ao direito da Ucrânia de decidir livremente sobre o seu futuro e a orientação da sua política externa, sem ingerências externas (https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_185000.htm).[minha tradução]

O ponto 68 do mesmo comunicado, relativo à adesão da Geórgia à OTAN, diz o mesmo praticamente com as mesmas palavras.

— A OTAN reconhece actualmente a Bósnia-e-Herzegovina (que foi, outrora, um membro da Jugoslávia), a Geórgia e a Ucrânia (que foram, outrora, membros da União Soviética) como países candidatos a aderir à OTAN.

— Entretanto, os principais dispositivos de segurança da “Guerra Fria” que os EUA e a Rússia mantiveram após o desaparecimento da União Soviética — como o Tratado sobre Forças Nucleares Intermédias (INF) e sobre armas nucleares de alcance intermédio, assinado em 1987 pelos então presidentes dos EUA e da União Soviética, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, respectivamente – foram desmantelados. O presidente dos EUA, Donald Trump, acabou com eles em 2018 [29].

— A desconfiança da elite dirigente russa chefiada por Putin relativamente à OTAN foi exacerbada pela ingerência directa dos EUA (com Barak Obama como presidente da República) e da União Europeia (com Durão Barroso, como presidente da Comissão Europeia), que apoiaram a revolta popular na Ucrânia apelidada de Euromaidan (21 de Novembro de 2013-21 de Fevereiro de 2014) [30] e o golpe de Estado que a culminou [31]. Esse golpe de Estado destituiu inconstitucionalmente o presidente Viktor Yanukovych, “acusado” de ser pró-russo, cujo mandato, no entanto, ia até 2015 e que tinha sido eleito, em 2010, por sufrágio universal, com 48,95 % dos votos, numa eleição livremente disputada e considerada limpa por milhares de observadores internacionais independentes [32].

— Os Acordos de Minsk de 2015 entre a Rússia e a Ucrânia, mediados pela França e Alemanha, foram uma tentativa de interromper o ciclo de violência após o golpe de Estado de 2014, a incorporação da Crimeia e da cidade de Sebastopol na Rússia e os conflitos armados na região da bacia do rio Donets (Donbass), no leste da Ucrânia, entre o exército ucraniano e grupos armados das populações russófonas maioritárias nos distritos de Donetsk e Luhansk dessa região. No entanto, as violações do cessar-fogo continuaram. A Ucrânia também recusou um diálogo com as suas regiões russófonas sobre as eleições locais e a futura estrutura do seu autogoverno (tal como ficara estipulado nos Acordos de Minsk para evitar o separatismo). Em vez disso, começou paulatinamente a negociar a sua entrada acelerada na OTAN.

— A desconfiança de Putin em relação à OTAN e à Ucrânia — alimentada pela inscrição da intenção de adesão da Ucrânia à OTAN na própria Constituição da Ucrânia, em 2019, e pela atribuição, pela OTAN, do estatuto de parceiro de “Novas Oportunidades” à Ucrânia, em 2020 — atingiu o auge com a promulgação (ainda que de um modo relutante), pelo presidente Zelensky, da nova Estratégia de Segurança Nacional da Ucrânia (em Setembro de 2020), cujas orientações foram plasmadas na nova Estratégia Militar da Ucrânia (promulgada por Zelensky em Março de 2021). Entre outras coisas, estes documentos consideram a Rússia como o inimigo estratégico principal da Ucrânia e preconizam a adesão acelerada à OTAN, rompendo assim, definitivamente, os últimos vínculos que restavam da tradicional posição de neutralidade que a Ucrânia tinha mantido, com avanços e recuos, desde 1991 (data da sua independência) até 22 de Fevereiro de 2014 (data do golpe de Estado subsequente à revolta Euromaidan) relativamente aos blocos militares.

— Por último, mas não menos importante, cumpre referir o pedido insistente de Zelensky ao presidente Joe Biden dos EUA para lhe abrir completamente as portas da OTAN em Junho de 2021; a resposta que Biden lhe deu em 9 de Dezembro de 2021: «a adesão da Ucrânia à OTAN está nas mãos da Ucrânia» (entenda-se: «cumpram o que está estipulado no vosso plano de acção para adesão [PAA] à OTAN. Pela parte que me toca, comprometo-me a mexer os cordelinhos dessa organização [de que nós, EUA, somos os patrões e os principais financiadores] para que o vosso pedido de adesão seja deferido quanto antes»); e o discurso de Zelensky de 18 de Fevereiro de 2022, em que este anuncia de forma velada a sua intenção de se dotar de armas nucleares [um tema que retomaremos na terceira parte deste ensaio].

5. Quem tem medo da OTAN?

Perguntar-se-á:

— Mas que temor poderia a adesão da Ucrânia à OTAN suscitar em Putin e na elite dirigente da Rússia? Afinal de contas, a OTAN é uma aliança militar puramente defensiva, respeitadora dos princípios do direito internacional e da carta da Organização das Nações Unidas (ONU), não é assim?

Essa é efectivamente a maneira como a OTAN se apresenta ao mundo. Porém, qualquer pessoa intelectualmente honesta e minimamente informada sabe (ou poderá ficar a saber, se quiser averiguar) que isso é completamente falso, como vimos nas secções 3 e 4 deste artigo. Dado o extremo secretismo das reais intenções e operações da OTAN no período de 1949 a 1991, foi-lhe possível esconder durante muitos anos a sua natureza profundamente agressiva. Porém, depois de 1991, a soberbia que se apoderou dos governantes dos EUA e dos países seus aliados da OTAN, profundamente inebriados pelo seu estatuto de “grandes vencedores da Guerra Fria”, levou-os a tirar a máscara da benevolência que tinham usado tão cuidadosamente no período da “Guerra Fria” e a exibirem publicamente a sua natureza predadora. Eis alguns exemplos:

— Foi a OTAN, “aliança militar puramente defensiva”, que desencadeou, em 1995, a chamada Operação Força Deliberada, bombardeando a Bósnia-e-Herzegovina na República Federal da Jugoslávia que, no entanto, não tinha atacado nenhum dos Estados-membros da OTAN. Para esta guerra, a OTAN mobilizou 400 aviões, 1 cruzador e 5.000 soldados que efectuaram 3.515 missões aéreas, bombardearam 338 alvos terrestres, despejando 1.026 bombas e matando 1.156 soldados e 372 civis.

— Foi a OTAN, “aliança militar puramente defensiva”, que desencadeou, em 1999, a chamada Operação Força Aliada, destinada a bombardear a Sérvia (um aliado histórico da Rússia), que, no entanto, não tinha atacado nenhum dos Estados-membros da OTAN. Durante os 38.000 ataques aéreos dessa operação militar foram bombardeados 7.600 alvos terrestres (incluindo estações de televisão, electricidade e abastecimento de água, bem como alvos militares), sobretudo nas cidades de Belgrado e Novi Sad, onde foram despejadas 25.000 bombas em 78 dias. No total, cerca de 500 civis e 1.000 soldados terão sido mortos nessas intervenções militares da OTAN que acabaram por desmembrar a Jugoslávia, destruir a sua economia federal e danificar seriamente as suas infraestruturas. Dessa vez, o ataque da OTAN foi feito sem ter sequer o acordo do Conselho de Segurança da ONU — o organismo que decide se o uso da força armada como ultima ratio regum nos conflitos entre Estados está conforme à Carta das Nações Unidas a fim de o caucionar (se tiver sido em legítima defesa) ou condenar.

— Foi a OTAN, “aliança militar puramente defensiva”, que impôs, pela força das armas, e contra a resolução 1244 da ONU, que a Sérvia aceitasse a separação e a independência da sua província do Kosovo — um minúsculo território de 10.887 km² (equivalente a 1/3 da província do Alentejo [31.603 km²] em Portugal; bem mais pequeno do que o município de São Caetano do Sul [15.331 km²] no Estado de São Paulo, no Brasil). Para justificar esta guerra, a OTAN, pela voz do Ministro da Defesa alemão, o social-democrata Rudolfo Scharping, lançou uma operação de falsificação em grande escala para intoxicar a opinião pública ocidental.

Scharping apresentou os pormenores de um alegado “plano secreto sérvio” (o chamado “Plano Ferradura”) que teria sido elaborado uns meses antes e que estaria «destinado a expulsar à força os albaneses étnicos de Kosovo». Ao mesmo tempo, Scharping anunciou que os sérvios estavam a perpetrar um «genocídio» na população albanesa do Kosovo, que «jogam futebol com as suas cabeças cortadas, desmembram cadáveres e arrancam os fetos das mulheres grávidas para os grelhar». O sistema mediático dominante de comunicação social rejubilou com estes horrores e carregou ainda mais nas tintas para descrever os sérvios como monstros assassinos e sedentos de sangue: «mataram entre 100.000 e 500.000 pessoas» (TF1, 20 de Abril de 1999); incineram as suas vítimas «em fornos crematórios, do género daqueles que foram utilizados em Auschwitz» (The Daily Mirror, 7 de Julho de 1999).

Já há muito tempo que sabemos que o “Plano Ferradura” foi uma patranha destinada a vilipendiar os sérvios. Foi forjado, fabricado, pelos serviços secretos búlgaros, que o transmitiram ao Ministério da Defesa alemão. O governo búlgaro quis, dessa forma, mostrar serviço para apressar a sua entrada na OTAN. A revista alemã Der Spiegel revelou a artimanha em 10 de Janeiro de 2000, que foi confirmada doze anos depois pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros búlgaro [33]. Em 7 de Setembro de 2001, a ONU declarou oficialmente que nunca houve qualquer genocídio no Kosovo, nem dezenas de milhares de mortos.

— Também sabemos, há muito tempo, quem eram, de facto, os “independentistas” do chamado Exército de Libertação do Kosovo (ELK) que a OTAN ajudou a instalar no poder pela força das armas. Em 2010, um relatório do senador suíço Dick Marty, relator especial do Conselho da Europa, responsabilizou Hashim Thaçi, ex-comandante do ELK e, à época, primeiro-ministro do Kosovo, por estar envolvido no tráfico de órgãos de que teriam sido vítimas os prisioneiros do ELK — não apenas prisioneiros sérvios, mas também prisioneiros ciganos e até albaneses do Kosovo qualificados de “colaboracionistas” por serem contra a independência desse território [34]. De resto, já anteriormente tinha sido confirmada a existência desse tráfico de órgãos humanos organizado pelos ex-membros do ELK [35].

Quanto a Hashim Thaçi, o relatório de Dick Marty assevera no seu ponto 67:

Da mesma forma, os analistas dos serviços secretos da OTAN, bem como os analistas de pelo menos quatro governos estrangeiros independentes apresentaram uma constatação irrefutável [no mesmo sentido], mediante uma recolha de informações feita sobre o período imediatamente após o conflito de 1999. Thaçi foi geralmente definido e referido nos relatórios dos serviços secretos como o mais perigoso dos “padrinhos do submundo” do ELK [36].

— Mas não é tudo. Em 25 de Junho de 2020, Hashim Thaçi, que Joe Biden apelidou de “o George Washington do Kosovo” e que, entretanto, tinha sido eleito presidente da República do Kosovo, foi acusado de «crimes contra a Humanidade, de crimes de guerra, incluindo morte, desaparecimento forçado de pessoas, perseguição e tortura», durante a guerra contra a Sérvia, pelo tribunal Especial para o Kosovo, com sede em Haia, Holanda. Perante esta acusação,Thaçi demitiu-se.

O tribunal também apresentou as mesmas acusações contra o dirigente do Partido Democrático do Kosovo (PDK), Kadri Veseli, e contra outros ex-dirigentes do ELK, incluindo o ex-primeiro-ministro Ramush Haradinaj e o ex-chefe dos serviços de informações do ELK e presidente do Parlamento cessante, Kadri Veseli [37]. Foi também para instalar no poder estes criminosos que a OTAN, “aliança militar puramente defensiva”, utilizou a sua poderosa máquina de guerra na ex-Jugoslávia.

— Em 20 de Março de 2003, uma coligação militar multinacional de 45 países, denominada “Coligação de Vontades” e encabeçada por três países da OTAN (EUA, Reino Unido e Polónia), invadiu o Iraque, que, no entanto, não tinha atacado nenhum dos Estados-membros da OTAN. Foram invocadas duas justificações para esta invasão: (i) neutralizar as armas de destruição maciça que estariam na posse do regime de Sadam Hussein, e (ii) pôr termo à colaboração de Sadam Hussein com a Al-Qaeda, que abrigaria e apoiaria esta organização terrorista.

Os EUA e a sua “Coligação de Vontades” conseguiram capturar e enforcar Sadam (acusando-o de crimes contra a humanidade) e destruir o seu governo. Mas nunca foi encontrada nenhuma arma de destruição maciça nem qualquer prova de colaboração de Sadam com a Al-Qaeda. Nem poderiam ter sido encontradas, porque essas acusações eram falsas e foram cientemente forjadas pelos governos de Georges Bush (filho) e de Tony Blair no Reino Unido, como se veio a descobrir muito rapidamente.

— Estima-se que foram mortos aproximadamente 9.200 soldados iraquianos e 7.299 civis até 30 de Abril de 2003, o fim da fase de maiores combates. As estimativas sobre o número total de mortos iraquianos com base em estudos populacionais oscilam entre um mínimo de 51.000 mortes violentas como consequência da guerra até Junho 2006 (segundo o “Iraq Family Health Survey”) e um máximo de 1.033.000 mortes violentas como consequência da guerra (segundo o “2007 Opinion Research Business [ORB] survey”). Por sua vez, um estudo publicado na revista Lancet [38] sobre as baixas da Guerra do Iraque estimou a existência de 654.965 mortes de iraquianos (entre 392.979 e 942.636), entre Março de 2003 e o fim de Junho de 2006. Em 2013 (dois anos depois das tropas americanas terem saído do Iraque), foi estimado, por um estudo de investigadores da Universidade de Washington, da Universidade John Hopkins e investigadores iraquianos [39], que terão morrido cerca de 500.000 iraquianos na guerra do Iraque.

Embora discrepantes entre si, estas diferentes estimativas dão-nos uma ordem de grandeza da tremenda perda de vidas humanas, maioritariamente civis, que o Iraque sofreu em consequência da invasão dos EUA e dos seus aliados (incluindo o governo português de então) — já para não falar das destruições materiais. Também foi reportado que morreram nesta guerra 4.804 soldados da Coligação Internacional, incluindo 4.486 americanos, 179 britânicos e 139 militares de pelo menos vinte e dois outros países [40]. Mas nem George Bush (filho) nem Tony Blair foram acusados e julgados por crimes contra a humanidade, apesar de serem responsáveis pela morte de mais civis em 8 anos de ocupação do Iraque do que Sadam em toda a sua vida.

— Num livro publicado em 2008, dois economistas, Joseph Stiglitz e Linda Bilmes, calcularam o custo da guerra do Iraque em 3 biliões de dólares [= 3 trilhões no Brasil], numa estimativa ultraconservadora, porque não inclui, por exemplo, os juros da dívida contraída para financiar a guerra, os custos com os cuidados de saúde com os soldados que estiveram na guerra e o custo de substituição de todo material degradado e destruído pela guerra. Entrando em linha de conta com estes e outros custos não considerados na estimativa, o custo da guerra do Iraque ultrapassaria os 5 biliões de dólares — o que os EUA gastaram com a 2.ª guerra mundial, depois de se ajustar os preços à inflação ocorrida desde então. Para se ter uma ideia do que representam estes números astronómicos, Stiglitz e Bilmes fazem algumas comparações. O orçamento para a investigação do autismo nos EUA é de 108 milhões de dólares, o mesmo que a força de invasão americana do Iraque gastava em 4 horas. Com um bilião de dólares poder-se-ia contratar por ano mais 15 milhões de professores para a escola pública ou dar uma bolsa de estudos de 4 anos a 43 milhões de estudantes das universidades públicas, dizem no seu livro [41].

— A 16 de Setembro de 2004, Kofi Annan, Secretário-Geral da ONU, disse sobre a invasão do Iraque: «Indiquei que não foi em conformidade com a Carta das Nações Unidas. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Carta, [a invasão do Iraque] foi ilegal».

— Em 17 de Março de 2011, a OTAN, “aliança militar puramente defensiva”, desencadeou a Operação Protector Unificado para bombardear a Líbia — que, no entanto, não tinha atacado nenhum dos Estados-membros da OTAN. Houve quase 7.000 missões aéreas em 7 meses, que fizeram pelo menos 30.000 mortos, e que reduziram a Líbia a um Estado-pária onde, até hoje, se digladiam entre si vários senhores da guerra pelas suas “coutadas” de petróleo.

Tal como tinha acontecido na Jugoslávia e em particular no Kosovo uma década antes, o ataque da OTAN foi baseada numa grosseira e mentirosa campanha de propaganda de guerra. Desta vez, o alvo escolhido foi Mouammar Kadhafi, presidente da República da Líbia, um tiranete regional, acusado de ordenar bombardeamentos em grande escala contra a população do seu próprio país em 21 de Fevereiro de 2011. Kadhafi acabou por ser assassinado em 20 de Outubro de 2011.

— Já sabemos há muito tempo que esses bombardeamentos da aviação de Kadhafi sobre a população foram uma pura invencionice [42]. Isso foi confirmado pelo testemunho do general Michael Mullen, chefe do estado-maior das forças armadas americanas, e do ministro da Defesa dos EUA, Robert Gates, durante uma audiência no Congresso dos EUA [43].

Em 9 de Setembro de 2016, uma comissão de inquérito do parlamento britânico chegava à mesma conclusão: «Kadhafi está inocente do crime de que foi acusado» — antes de ser assassinado por “rebeldes” apoiados pela OTAN. O que Kadhafi fez foi retomar a cidade de Benghazi aos rebeldes que o queriam derrubar, mas sem atacar e matar civis. A comissão parlamentar concluiu que David Cameron — que, entretanto, se tinha demitido de primeiro-ministro do Reino Unido em Junho desse ano — desempenhou um «papel decisivo» na decisão de intervir militarmente na Líbia e que sobre ele deve recair «a responsabilidade essencial» por essa intervenção. Cameron, porém, não decidiu sozinho. Compartilha essa responsabilidade com Barack Obama e Nicolas Sarkozy, que eram, à época, presidente dos EUA e presidente da França, respectivamente.

Fica claro, portanto, por tudo o que ficou dito até aqui — e muito mais poderia ser acrescentado [44] — que a OTAN não é uma aliança militar puramente defensiva. A OTAN é, de facto, uma aliança militar ofensiva e predadora, com um sinistro historial de malfeitorias e atrocidades. Criada em 1949 com o objetivo declarado de conter qualquer veleidade de um ataque militar da União Soviética a um país da Europa ocidental, a OTAN deveria ter desaparecido com o desaparecimento da União Soviética, se fosse essa a razão de ser da sua existência. Na verdade, continuou e expandiu-se ainda mais, mostrando que a sua razão de ser é bem diferente da que é proclamada.

Fica também claro que os EUA — o país que fundou a OTAN em 1949, que é o seu principal financiador e que é também, na prática, o seu patrão — não é, nem nunca foi, uma potência empenhada em garantir a paz no mundo (a menos que se trate da paz dos cemitérios) — se excluirmos o caso especial da 2.ª Guerra Mundial, em que o seu território e os seus interesses de grande potência imperialista foram directamente agredidos pelo ataque de uma potência imperialista menor (o Japão) à sua Frota do Pacífico, estacionada no porto de Pearl Harbour (Havai).

Os seus dirigentes máximos conduzem-se, fora de portas, ora como negociantes cheios de empáfia, ora como impiedosos senhores da guerra, enquanto, dentro de portas, mentem descaradamente e trapaceiam os seus concidadãos com a mesma frequência e desenvoltura com que os Capos di tutti capi da Mafia siciliana e da Cosa Nostra americana mentem à família mais chegada e trapaceiam todos os demais.

Julgo ter dado exemplos suficientes quer do primeiro tipo de conduta (fora de portas), quer do segundo tipo (dentro de portas). Na terceira parte deste ensaio, veremos mais alguns exemplos do primeiro tipo de conduta. Mas como o segundo tipo de conduta é muito mais difícil de documentar, aqui fica mais um exemplo. Segundo o “Center for Public Integrity” [“Centro para Integridade Pública”], o governo de George Bush (filho) fez um total de 935 declarações falsas em dois anos (2011-2013) sobre a ameaça que representaria o Iraque de Sadam Hussein. «Um exame exaustivo dos registos» — dizem os seus autores — «mostra que as declarações fizeram parte de uma campanha orquestrada que galvanizou efectivamente a opinião pública e, no processo, levou a nação para a guerra com base em alegações manifestamente falsas» [45].

6. A única maneira de evitar o choque fatídico…

Regressemos agora, para terminar, à pergunta: por que razão a OTAN e os EUA rejeitaram os pedidos de adesão da Rússia à OTAN que Boris Ieltsin e Vladimir Putin lhes dirigiram? Se os tivessem aceitado, não é verosímil que Putin tivesse iniciado a invasão da Ucrânia e a guerra actual nesse país.

Sugeri que a razão poderá ter sido a intenção dos EUA de entronizarem a Rússia como seu inimigo oficial na Europa, tal como fizeram outrora com a União Soviética. Essa é a maneira de (i) continuarem a afirmar não só a necessidade de manter a OTAN, mas também de expandi-la até às fronteiras da Rússia, e a maneira (ii) de continuarem a ter um papel preponderante nessa aliança político-militar e, por conseguinte, um papel preponderante na Europa [46].

Já depois de ter escrito este artigo, li um ensaio de Sergey Radchenko (um historiador russo, especialista da Guerra Fria, que é professor na Universidade de Cardiff, Reino Unido) sobre as relações entre a Rússia, os EUA e a OTAN durante o consulado de Ieltsin, e um artigo mais resumido do mesmo autor sobre o mesmo assunto. Esses trabalhos carreiam mais provas corroborantes da conjectura que formulei mais acima, embora Radchenko tenda a assumir uma atitude salomónica no que respeita à exclusão da Rússia pela OTAN. Seria uma responsabilidade que caberia em partes iguais aos EUA e à Rússia. Não é isso, porém, o que os factos que ele compilou indicam. Seja como for, foram alguns desses factos que me levaram a acrescentar mais esta secção, em guisa de conclusão deste artigo.

Radchenko recorda o acordo que Ieltsin e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrei Kosyrev, propuseram a Clinton e à sua ministra dos Negócios Estrangeiros, Madeleine Albright.

/…/ É de notar que tanto Ieltsin como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrei Kozyrev, não se opuseram [à expansão da OTAN aos países do Leste da Europa]. Pelo contrário, eles apoiaram-na, mas com uma condição: a Rússia deveria tornar-se membro da OTAN. Em Janeiro de 1994, Ieltsin disse a Clinton: «A Rússia tem de ser o primeiro país a aderir à OTAN. Depois podem entrar os outros países da Europa Central e Oriental. Deve haver uma espécie de cartel dos EUA, da Rússia, e dos europeus para ajudar a garantir e melhorar a segurança mundial».

Com a formação desse cartel com os EUA, a Rússia pretendia conservar o estatuto de grande potência da ex-União Soviética, em pé de igualdade com os EUA. Mas os EUA não estavam pelos ajustes. Radchenko relata:

Numa reunião com o seu homólogo alemão em Maio de 1994 [Klaus Kinkel], o ministro [Andrei Kosyrev] repreendeu o Ocidente pela sua relutância em integrar a Rússia: «Porque é que a OTAN não quer a Rússia? Haverá censuras ocultas? Suspeitas? Talvez até inimizade?”.

É hoje evidente que os pressupostos de Kozyrev estavam correctos. Para além de estar desconfiada acerca da Rússia, havia algo mais: a OTAN temia que a adesão da Rússia levasse ao seu próprio colapso. Numa entrevista recente, Malcolm Rifkind, que foi em 1992-1997 Secretário da Defesa e Secretário dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, disse-me sem rodeios: «Do meu ponto de vista, fui mais solidário com a questão [da adesão da Rússia à OTAN] que alguns dos meus colegas, mas não tinha dúvidas de que a Rússia nunca poderia tornar-se um membro de pleno direito da OTAN sem destruir todo o objectivo da OTAN» [47].

Esta situação evoca um verso do poema The Ballad of East and West [A balada do Oriente e do Ocidente] de Rudyard Kipling:

Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet

[Ó, o Oriente é Oriente e o Ocidente é Ocidente, e nunca os dois se irão encontrar] [48]

Neste sentido, é como se a Rússia tivesse herdado da ex-União Soviética três “maldições”: uma que aceitou de bom grado (o seu arsenal de armas nucleares), outra que aceitou a contragosto (a sua dívida externa) e outra que não queria aceitar de modo nenhum e da qual, em vão, se quis livrar (o seu inimigo de estimação: os EUA).

Tudo isto nos conduz a uma conclusão: a única maneira de evitar que aconteça, mais dia menos dia, o choque fatídico (para a humanidade) entre estas duas potências nucleares, EUA/OTAN e Rússia, é reduzi-las à impotência, destruindo os seus arsenais nucleares e desmantelando os aparelhos de poder explícito que geraram esses arsenais, em que eles assentam e que os têm mantido.

O mesmo se aplica, bem entendido, às outras potências nucleares de menor grandeza: China, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte.

Notas e referências

[1] A geopolítica é o quadro de análise das relações internacionais que as elites dirigentes das sociedades contemporâneas preferem para racionalizar e guiar a sua actuação. Convém ter isto sempre presente quando analisamos os seus planos, as suas iniciativas, condutas e narrativas. Para uma caracterização sucinta da geopolítica, ver a nota 8 na primeira parte deste ensaio.

[2] Convém notar desde já (regressarei a este assunto na quarta parte deste ensaio), contra a opinião dominante que apelida o regime político vigente na Ucrânia de “democracia” e o regime político vigente na Rússia de “autocracia”, que eles são ambos do mesmo tipo: oligarquias electivas iliberais. Sobre este conceito, ver a nota 6, infra.

[3] Por exemplo, o presidente da República francesa, Emmanuel Macron, qualificou de «paranóico» o discurso de Putin de 21 de Fevereiro de 2022. E o editorial do jornal Libération desse mesmo dia intitula-se “Vladimir Putin, o louco de Moscovo” [«le fou de Moscou»].

[4] Estes números são do Alto-Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas e do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e reportam-se a 26 de Março de 2022.

[6] “Oligarquia electiva iliberal”: examinemos o contributo de cada um dos termos desta expressão para o seu significado global. “Oligarquia” (Gr. oligoi, “os poucos” + arkho, “comandar”, “reger”) porque uma classe social privilegiada bem definida e pouco numerosa (no mundo capitalista contemporâneo, os proprietários dos meios industriais de produção, transporte, distribuição e comunicação — “meios industriais de produção”, para abreviar) domina economicamente a sociedade e, em grande medida, também a dirige politicamente. Num caso como no outro, os proprietários dos meios industriais de produção (vulgo, capitalistas) garantem a sua dominação económica e a sua preponderância política através dos bons ofícios de uma camada social muito específica e de composição profissional muito variada (e.g., gestores empresariais, governantes [presidentes da república, ministros, secretários de Estado, deputados, autarcas, juízes, procuradores do Ministério Público, chefes militares, chefes policiais], diplomatas, doutrinadores ideológicos, propagandistas), que se auto-intitula amiúde de “elite”. “Electiva” porque um subconjunto dessa elite — um subconjunto daquela sua parte que se encarrega do exercício do poder explícito na sua vertente política — é eleito por sufrágio universal, directo e secreto. Há dois subconjuntos de oligarquias electivas: as oligarquias electivas liberais e as oligarquias electivas iliberais. As primeiras são as que convivem, melhor ou pior, com um certo número de liberdades, direitos, garantias jurisdicionais e instituições sociais que são o resultado e o sedimento de lutas emancipadoras travadas durante séculos pela arraia-miúda (o termo é de Fernão Lopes [1380/1390-1460], cronista oficial do reino de Portugal) e que não terminaram. As segundas são as que convivem muito mal com essa realidade, ou que a toleram apenas quando reduzida ao mínimo necessário para manter as aparências do pluralismo político e do respeito pelo princípio do primado da lei. Os apologistas das oligarquias electivas apelidam-nas de “democracias”. Chamam “democracias plenas” (Ingl. full democracies) ou “democracias liberais” às oligarquias electivas liberais e chamam “democracias defeituosas” (Ingl. flawed democracies) às oligarquias electivas iliberais. O mínimo que se pode dizer é que esta terminologia e esta categorização em que a “oligarquia” aparece travestida de “democracia” são pateticamente ridículas para quem tenha lido e assimilado os factos e ensinamentos contidos n’A Constituição dos Atenienses, de Aristóteles, e na Política, do mesmo autor, e seja intelectualmente honesto. A verdade, porém, é que essa terminologia e essa categorização fraudulentas são aceites como boas pela generalidade da opinião pública, incluindo a grande maioria dos partidos, movimentos e indivíduos que se dizem de esquerda. Nesse sentido, são um dos contos-do-vigário mais bem sucedidos da luta de classes dos últimos dois séculos.

[7] Em Janeiro 2020, Putin promoveu uma extensa reforma constitucional, que, entre outras coisas, lhe permite ser eleito mais duas vezes. Putin já ia, nesse ano, no segundo ano do seu segundo mandato consecutivo e no seu quarto mandato presidencial. Todavia, de acordo com uma das emendas constitucionais propostas, o número de mandatos presidenciais cumpridos antes da reforma constitucional, não conta. Putin poderá, por isso, candidatar-se de novo. As emendas constitucionais propostas por Putin foram aprovadas pela Duma (a câmara baixa do parlamento federal russo) e pelos 84 parlamentos regionais em Março de 2020 (Martin Russell, “Constitutional change in Russia: More Putin, or preparing for post-Putin?” European Parliamentary Research Service. May 2020). As emendas foram depois aprovadas em referendo constitucional em 1 de Julho de 2020.

[8] As confidências de Putin foram corroboradas por vários testemunhos independentes. George Robertson (Lord Robertson of Port Ellen) — um escocês do partido trabalhista britânico que foi ministro da Defesa do Reino Unido de 1997 a 1999 e secretário-geral da OTAN de 1999 a 2003 — contou que Putin deixou claro na sua primeira reunião que queria que a Rússia fizesse parte da Europa Ocidental. «Eles queriam fazer parte daquele Ocidente seguro e estável e próspero de que a Rússia estava excluída na altura», disse Robertson. Robertson recordou um encontro antecipado com Putin, que se tornou presidente da Rússia em 2000. «Putin disse: “Quando é que nos vai convidar a aderir à NATO? [=OTAN]” E eu [Robertson] disse: “Bem, nós não convidamos pessoas a juntarem-se à NATO, elas candidatam-se a juntar-se à NATO” [Isto é um descarada mentira, como mostrarei neste artigo, mas adiante. N.E.] E ele disse: “Bem, nós não fazemos bicha [= não vamos ficar na fila, com se diria no Brasil, N.E.] com uma data de países que não contam”». Este testemunho concorda com o que Putin disse ao falecido David Frost numa entrevista à BBC, pouco antes da sua primeira tomada de posse como presidente russo, há mais de 21 anos. Putin disse a Frost que não descartaria a possibilidade de se juntar à NATO «se e quando as opiniões da Rússia forem tidas em conta como as de um parceiro igual». Disse a Frost que era difícil para ele encarar a OTAN como um inimigo. «A Rússia faz parte da cultura europeia. E não consigo imaginar o meu próprio país isolado da Europa e daquilo a que muitas vezes chamamos o mundo civilizado». (Jennifer Rankin, “Ex-Nato head says Putin wanted to join alliance early on in his rule”. Guardian, 4 November 2021).

[9] A fonte destes dados é o sítio electrónico worlddata.info.

[10] “Estado Novo” (1933-1974) é o nome inventado por António Oliveira Salazar para denominar o regime oligárquico-liberticida que edificou e chefiou em Portugal e que durou quase meio século. “Fascismo conservador e clerical” é a qualificação que João Bernardo lhe deu em Labirintos do Fascismo: na encruzilhada da ordem e da revolta (3.ª versão, revista e aumentada. 2018).

[11] Através da expressão “versão canónica do modo capitalista de produção (MCP)” pretendo aludir a um sistema industrial de produção de bens e serviços em que a classe dominante se desdobra em duas camadas ou fracções distintas: (i) a dos detentores de jure da propriedade privada dos meios industriais de produção e (ii) a dos seus administradores efectivos, que são, afinal, os detentores de facto desses bens de produção. Por comodidade de expressão, podemos chamar aos primeiros capitalistas e aos segundos gestores empresariais (gestores, para abreviar). É concebível um sistema industrial de produção em que os capitalistas sejam expropriados dos seus bens de capital (fábricas, máquinas, matérias primas, equipamentos, terras e diversas construções que são utilizadas para produzir industrialmente produtos para consumo ou outros bens de produção) e estes nacionalizados, passando a ser «propriedade do Estado (a possessão do povo inteiro)» (como rezava o artigo 5.º da Constituição da União Soviética de 1936, promulgada por Estaline), mas sem que isso acarrete o desaparecimento concomitante dos gestores. Bem pelo contrário, pode muito bem acontecer que os gestores aumentem exponencialmente o seu poder explícito, adoptando a palavra “Estado” como seu novo nome colectivo e afirmando estarem desinteressadamente ao serviço dos novos detentores de jure dos meios industriais de produção: “o povo inteiro”. Em tal caso, os gestores e governantes (e as suas espécies híbridas) deixam de ser uma camada ou uma fracção específica da classe dominante para passarem a ser a classe dominante. Foi uma tal versão não canónica do MCP que foi instituída, a partir de 1928, na União Soviética. (Daí a aberrante equivalência que o artigo 5.º da sua Constituição de 1936 estabelecia entre o “Estado” e o “povo inteiro”). Por sua vez, a União Soviética estalinista serviu de inspiração e modelo aos regimes que se implantaram nos países da Europa de leste no fim da 2.ª guerra mundial e que viriam mais tarde a firmar o Pacto de Varsóvia. Na Jugoslávia foi implantada uma outra versão não canónica do MCP, distinta da que vigorou na União Soviética. É costume os defensores dessas versões não canónicas do MCP apelidá-las de “socialismo” ou “socialismo real” ou “socialismo realmente existente”. É também costume que os defensores da versão canónica do MCP apelidem essas versões não canónicas do MCP de “comunismo”. Falta-me espaço para explicar as razões que levam uns e outros a estropiar essas palavras. Assinalarei apenas que elas são quase-sinónimos e que devem ser reservadas, de acordo com a sua significação original, para denominar um modo de produção industrial pós-capitalista: a associação cooperativa dos cidadãos-produtores livres e iguais.

[12] Este é o principal objectivo que a OTAN proclama como sendo seu, mas não é o seu único objectivo proclamado. Ver nota [46], infra.

[13] J.W. Smith, The World’s Wasted Wealth 2: Save Our Wealth, Save Our Environment. Cambria, Calif: Institute for Economic Democracy, 1994.

[14] Michio Kaku & Daniel Axelrod, To Win a Nuclear War: the Pentagon’s Secret War Plans. Boston: South End Press, 1984, p.X.

[15] Donald Angus MacKenzie, “Nuclear War Planning and Strategies of Nuclear Coercion”, New Left Review, I/148, Nov/Dec. 1984.

[16] Por exemplo, Barry M. Blechman & Stephen S. Kaplan, Force Without War: U.S. Armed Forces as a Political Instrument (Brookings Institution Press,1978); Michio Kaku & Daniel Axelrod, To Win a Nuclear War: the Pentagon’s Secret War Plans (cf. nota 14); Donald Angus MacKenzie, “Nuclear War Planning and Strategies of Nuclear Coercion” (cf. nota 15); Robert S. Norris, William M. Arkin & William Burr, “Where They Were” (cf. nota 19); Melanie W. Sisson e James A. Siebens, Military Coercion and US Foreign Polic. Routledge, 2020.

[17] Michio Kaku e Daniel Axelrod, To Win a Nuclear War: the Pentagon’s Secret War Plans. Boston: South End Press, 1984, p.3.

[18] D. A. MacKenzie, op.cit.

[19] Robert S. Norris, William M. Arkin & William Burr “Where They Were”. Bulletin of the Atomic Scientists. Volume 55, issue 6, November 1, 1999, p.29. Os autores descobriram também que, durante o seu auge militarista, no início da década de 1970, os EUA tinham mais de 7.000 armas nucleares nos países da OTAN na Europa, e mais de 2.000 em países ou territórios do Oceano Pacífico. Uma variedade de navios de guerra, incluindo porta-aviões, cruzadores, contratorpedeiros, fragatas e submarinos de ataque, transportavam rotineiramente mais 3.000 armas nucleares. No total, os Estados Unidos implantaram 38 tipos de sistemas de armas nucleares no estrangeiro. A Alemanha foi a anfitriã de 21 sistemas de armas dos EUA, que foram instalados pela primeira vez em 1955. Guam (um território insular dos EUA na Micronésia) acolheu 20 tipos de sistemas de armas e a ilha japonesa de Okinawa, enquanto esteve sob ocupação norte-americana, acolheu 19.

[20] Robert S. Norris, William M. Arkin & William Burr, op.cit., p.29.

[21] Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN: «As armas nucleares que partilhamos na OTAN fornecem aos Aliados europeus um guarda-chuva nuclear eficaz. Isto, naturalmente, inclui também os nossos Aliados do Leste. E são um sinal importante da unidade dos Aliados contra qualquer adversário com armas nucleares». Discurso na German Atlantic Association “NATO Talk” Conference 2021. November 19, 2021.

[22] Hans M. Kristensen & Matt Korda (2019), “United States nuclear forces, 2019”, Bulletin of the Atomic Scientists, 75:3, pp.122 e 124; “United States nuclear weapons in Europe”. Campaign for Nuclear Disarmament, Briefing, January 2020.

[23] Jorge Almeida Fernandes, “A nova ameaça nuclear”. Público. 24 de Março de 2022.

[24] Ian Traynor, “Soviets tried to join NATO in 1954”.Guardian, June 17, 2001.

[25] No original: «To put it very bluntly, the Soviet request to join NATO is like an unrepentant burglar requesting to join the police force». Este parecer de Lord Ismay faz parte dos documentos desclassificados publicados pela OTAN. https://www.nato.int/60years/doc/5-Soviet-Union-s-request-to-join%20NATO/Transcript%20of%20Lord%20Ismay%27s%20Memo.pdf

[26] No original: «NATO has been created to keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down». Esta frase de Lord Ismay faz parte dos documentos desclassificados publicados pela OTAN. https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_137930.htm

[27] Paul Taylor, “An EU agenda: keeping British in, Russians out, Germans down”. Reuters, July 6, 2014.

[28] Matt Spetalnick, “Bush vows to press for Ukraine, Georgia in NATO”. Reuters, April 1, 2008

[29] O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (formalmente, Tratado entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre a Eliminação dos seus Mísseis de Alcance Intermédio e de Menor Alcance), também conhecido como Tratado INF (do inglês: Intermediate-Range Nuclear Forces) foi um tratado internacional sobre o controlo de armas nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética assinado na cidade de Washington, D.C., em 8 de Dezembro de 1987. Firmaram o tratado pelos EUA o então presidente dos EUA, Ronald Reagan, e pela União Soviética o então secretário-geral do Partido Comunista da URSS, Mikhail Gorbachev. Ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos em 27 de Maio do ano seguinte, o mesmo entrou em vigor em 1 de Junho de 1988. O acordo previa a eliminação dos mísseis balísticos e de cruzeiro, nucleares ou convencionais, cujo alcance estivesse entre 500 e 1.000 km (para os mísseis balísticos de curto alcance) e 1.000 a 5.500 km (para os mísseis balísticos de médio alcance e para mísseis balísticos de alcance intermédio). O tratado não se aplicava a mísseis lançados por meios aéreos ou navais. Até a data-limite de 1 de Junho de 1991, prevista no tratado, 2.692 mísseis foram destruídos — 846 por parte dos Estados Unidos e 1.846 por parte da União Soviética. O acordo permitia a qualquer das partes inspecionar as instalações militares da outra. Contudo, em 20 de Outubro de 2018 os Estados Unidos anunciaram sua retirada do tratado. Segundo o presidente americano Donald Trump, os russos tinham vindo a violar os termos do acordo há muitos anos. Esta decisão foi confirmada em 1 de Fevereiro de 2019, quando os EUA, seguidos pela Rússia, decidiram suspender o tratado por 6 meses. Em 4 de Março, o presidente russo Vladimir Putin, num acto de retaliação, suspendeu oficialmente a participação do país no tratado. Os EUA retiraram-se formalmente do tratado em 2 de Agosto de 2019. Fonte: Wikipédia.

[30] Esta periodização da revolta popular Euromaidan é a que foi proposta por Volodymyr Ishchenko (“Far right participation in the Ukrainian Maidan protests: an attempt of systematic estimation”. European Politics and Society, March 2016). O carácter profundamente heterogéneo desta revolta popular está bem patente nesta descrição de uma testemunha ocular: «Na Euromaidan, como visto acima, formas simbólicas rememoradas do passado do Rus de Kiev [o Rus é um Estado fundado no séc. X, que é a origem, igualmente, da própria Rússia, e cuja classe senhorial e população se converteram ao cristianismo sob a influência do vizinho Império Romano do Oriente (império bizantino). Este Estado entrou em declínio e acabou por desaparecer no séc. XII, abatido pelas invasões de povos nómadas de origem tartaromongol, N.E.] e da resistência guerreira cossaca, além do cristianismo ortodoxo, misturavam-se a bandeiras da União Europeia e de países que compõem o bloco, algumas poucas bandeiras do arco-íris referentes às pessoas LGBTs, músicas entoadas por popstars da atualidade, sanduíches de uma loja do McDonald’s situada na Maidan ou kebabs e pizzas também do entorno, cânticos budistas e orações islâmicas, cartazes e banners de líderes políticos nacionalistas do início do século XX e fotos de mártires estampadas em verdadeiros totens e altares, encenações teatrais épicas, presépios de fortuna, concerto de piano e violino sobre os sacos de gelo e areia de uma barricada, exposição de ilustrações caricatas, e tantas outras coisas ou formas, compondo, numa improvável — porém viável e serena — harmonia, uma ação simbólica padronizada, por excelência anti-russa — pois, anti-soviética e anti-colonialista» (Fabiano Gontijo, “Nação, simbolismo e revolução na Ucrânia: experiência etnográfica tensa na/da liminaridade”, Revista de Antropologia (São Paulo, Online), vol. 63 n.º 3: e178853, USP, 2020, p.22).

[31] Os autores a seguir indicados, com pontos de vista muito diferentes, coincidem todos num aspecto: a destituição inconstitucional, pelo parlamento ucraniano, do presidente eleito Viktor Yanukovych, em 22 de Fevereiro de 2014, seguida pela formação de um governo provisório — que integrava forças eleitoralmente minoritárias na Ucrânia a nível nacional, mas bem implantadas nos conselhos municipais das regiões ocidental e central da Ucrânia (como a União Pan-Ucraniana ou Liberdade/Svoboda [Свобода], de Oleg Tyahnyb, herdeiro ideológico de Stepan Bandera, o ultranacionalista pró-nazi das décadas de 1930-1940) — configura um golpe de Estado. Ver Branko Marcetic, “Como uma insurreição na Ucrânia apoiada pelos EUA nos trouxe à beira da guerra”, Jacobin, 14/02/2022; Fred S. L. Campos et al., “O ocidente como responsável pelas crises da Ucrânia e da Geórgia”, Rev. Bras. Est. Def. v. 5, n.º 2, Jul./Dez. 2018; Ted Galen Carpenter, “America’s Ukraine Hypocrisy”. Cato Institute, August 6, 2017; Volodymyr Ishchenko, “Far right participation in the Ukrainian Maidan protests: an attempt of systematic estimation”. European Politics and Society, March 2016; Alan Mackinnon, “New Menace for Russia ? NATO is the real threat”. Campaign for Nuclear Disarment Briefing, May 2015; Sergei Plekhanov, “Assisted Suicide: Internal and External Causes of the Ukrainian Crisis” (In: Black, Joseph; and Michael Johns. The Return of the ColdWar: Ukraine, the West and Russia. Nova York: Routledge. 2015); Olivier Berruyer, “Ukraine et Euromaïdan (4) — Les puissances occidentales soutiennent un coup d’État en Ukraine”. Les-Crises.fr. 9 Mars 2014; Olivier Berruyer, “Ukraine et Euromaïdan (5) — Quand Washington s’emmêle…”. Les-Crises.fr. 10 Mars 2014; Olivier Berruyer, “Ukraine et Euromaïdan (6) — Le Coup d’État”. Les-Crises.fr. 11 Mars 2014; Olivier Berruyer, “Ukraine: La face cachée de l’Euromaïdan (Synthèse)”. Les-Crises.fr. 21 Juillet 2014; John Mearsheimer, “Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault: the Liberal Delusions that Provoked Putin”. Foreign Affairs. September/October 2014. Para uma visão contrária, que vê na Euromaidan e no golpe de Estado de 22 de Fevereiro de 2014 diferentes peripécias de um processo único de “nation-building” (uma expressão cunhada pelos doutrinadores ideológicos da geopolítica, especialmente no mundo de língua inglesa, que podemos traduzir por “construção de um Estado-nação”), ver o estudo de Fabiano Gontijo mencionado na nota 30, supra. Convém acrescentar que Gontijo não menciona o contributo dos EUA para esse alegado processo de “nation-bulding”. Mas ele não pode ser passado em silêncio. No dia 13 de Dezembro de 2013, numa conferência da US Ukraine Foundation, em Washington, Victoria Nuland (a senhora da foto que distribuía sandes, bolos e biscoitos aos manifestantes da Euromaidan), informou que o governo dos EUA investira 5 mil milhões de dólares, desde 1992, no financiamento da oposição “democrática” da Ucrânia através de várias ONGs (Victoria Nuland, “Remarks at the U.S.-Ukraine Foundation Conference”, US Department of State, https://2009-2017.state.gov/p/eur/rls/rm/2013/dec/218804.htm).