Por João Bernardo

5

Gerado num ininterrupto cruzamento entre esquerda e direita e pretendendo superar os inconvenientes do capitalismo sem abolir o próprio capitalismo, o fascismo é um tecido de contradições e pareceria uma manta de retalhos se não adquirisse consistência enquanto invenção estética. A estética distingue-se por ser o império da forma, em que a forma é o verdadeiro conteúdo, o que permite à estética superar no seu plano específico as contradições que existem nos demais planos. Os rituais públicos de massas foram no fascismo a síntese estética por excelência, e todas as outras artes, pintura, escultura, música, até o urbanismo se subordinaram ao ritual como elementos que, isolados, tinham uma função meramente decorativa. A sociedade que o fascismo pretendia edificar era nos rituais públicos de massas que adquiria corpo e substância. Esta encenação total remetia o quotidiano para um lugar secundário, episódico, e a estética conferia assim aos rituais a superioridade de um mito. Só como mito o fascismo adquiriu o carácter que pretendia, e para isso lhe serviu a invenção estética.

Se a prática propriamente fascista apenas como prática estética assumia coerência, então nesse nível ela tornava-se uma verdadeira liturgia, a representação de um mito. Sem os grandes rituais públicos de massas o fascismo desarticular-se-ia nos seus elementos contraditórios, e essas dramatizações sustentaram-no no único plano possível, convertendo-o num criador de mitos. O fascismo não assentou os seus alicerces em mitos já existentes, embora pudesse ser enganador pelas alusões históricas a que procedia, mas sempre gerou mitos próprios. O presente, do mesmo modo que o passado, eram transformados pelo fascismo e erigidos em mito. O caso do salazarismo é ilustrativo, porque ao justificar o Estado Novo como evocação do passado, era o presente a surgir como mito do passado, não o inverso — foi esta a especificidade estética do fascismo português. Todos os fascismos se impuseram como mito, e desta índole se revestiram os seus dirigentes. «Nós criámos o nosso mito», proclamou Mussolini quatro dias antes da Marcha sobre Roma. «E a este mito, a esta grandeza, que queremos transformar numa realidade completa, subordinamos tudo o resto». Como um eco, «Mussolini é um mito» — proclamavam os seguidores, e foi este o papel que ele criou para si mesmo e desempenhou quase até ao último dia. Mas, de todos, o caso de Hitler é verdadeiramente exemplar, porque ele não era só o chefe, estava muito acima disso e aliás era outra coisa, pois o Führer era a própria emanação mítica da Raça.

Ora, a noção actual de narrativa é o esteio da criação de mitos para os fascistas do pós-fascismo. As narrativas, erguendo o cenário, dão aos mitos a substância.

Antes de mais, o que agora se denomina narrativa distingue-se de outros tipos de expressão por ser auto-referente e, quando parece mencionar alguma realidade exterior e independente, só o faz metaforicamente. Já um precursor, Salazar, afirmou em 1938 que em política «tudo o que parece é», tal como cinco anos antes dissera que «politicamente, só existe o que o público sabe que existe». A realidade material e os factos dissolvem-se em narrativas. Parte-se do carácter simbólico da linguagem para considerar que, de maneira directa ou mediata, tudo se reduz a símbolos e, em vez de a linguagem ser de certo modo transparente e exprimir alguma coisa, ela limita-se a uma expressão de si própria e converte-se num cenário opaco, formado por uma teia de símbolos. Não cabe ali perguntar qual é a relação da linguagem com a realidade, porque a única realidade possível de alcançar seria a linguagem. E é assim que a noção de narrativa sustenta o carácter estético do fascismo pós-fascista, enquanto criador de mitos. Trata-se de envolver a realidade com palavras que, ao mesmo tempo que pretendem simbolizá-la, a encobrem e a substituem por uma mitologia dos novos tempos. Em vez de servir para chegar mais longe e ver outra coisa, a linguagem serviria de espelho da sua própria imagem, por isso seria um cenário, cobrindo toda a realidade, e forneceria a substância de que se alimentam os mitos.

Se a linguagem se torna uma teia de símbolos a que se cinge a realidade, mudar os símbolos seria alterar a realidade. Toda a transformação possível consistiria em suprimir símbolos e gerar símbolos novos, já que eles são apresentados como imediatamente reais, porque não haveria outra realidade para além deles. O dicionário passou a ser o lugar privilegiado das disputas sociais, agora reduzidas a disputas identitárias. E a censura, que antes consistia somente em proibir certas afirmações ou suprimir a referência a dados factos, ficou completada pela adulteração dos textos. Onde o autor escrevera uma coisa, empregando certas palavras, passaram a empregar-se novas palavras para narrar uma coisa diferente, e assim substituiu-se por outra realidade aquela que o autor pretendera transmitir. Com frequência a perseguição aos termos deve-se ao desconhecimento da sua raiz etimológica, mas a ignorância e as confusões que os identitários demonstram em abundância, neste caso como nos outros, nunca são corrigidas, porque servem para lhes arreigar a convicção das falsas identidades. A expansão tentacular dos mitos, no entanto, não se limita a este processo simples.

É comum explicar a irreversibilidade do tempo nos termos da segunda lei da termodinâmica. Com efeito, o tempo, com tudo o que o inclui, é assimétrico, segue apenas do passado em direcção ao futuro, mas nunca em sentido inverso. Ora, a transformação da censura em novas narrativas, graças à adulteração terminológica e à substituição de contextos, prolonga-se no derrube de estátuas, na mudança dos títulos de quadros e esculturas, na reorganização das salas dos museus, em suma, na edificação de um cenário que apresenta o mito de um passado diferente. E quando as palavras são censuradas devido ao desconhecimento da sua etimologia, a que se atribui um sentido errado, é a própria origem dos símbolos que é alterada, no mais profundo do seu passado. Não se trata de reinterpretar o passado, porque essa é simplesmente a profissão do historiador, que propõe uma nova explicação em confronto com as outras já existentes. Trata-se de alterar a própria imagem do passado, e como tudo é reduzido a símbolos e as imagens são usadas como símbolos, considera-se que ficou modificada a substância do passado. Onde a humanidade até hoje pretendeu mudar o futuro, o fascismo identitário gaba-se de ter mudado o passado. O identitarismo tornou simétrico o decurso do tempo, e assim alcançou o apogeu do mito.

O movimento ecológico partilha a mesma noção de reversibilidade do tempo quando imagina a destruição do capitalismo não como a sua superação mediante a reestruturação das relações sociais de produção e a reorganização das técnicas, mas como uma anulação social e material. A ideia de que o capitalismo possa ser apagado da história, com todos os seus traços, ressuscitando-se uma pretensa situação anterior, resulta das noções de narrativa e de alteração do passado. Da tecnologia capitalista, vista como uma narrativa material, não restariam técnicas possíveis de articular de outra forma; e o regresso a um passado que nunca existiu é a nova versão do antigo mito do paraíso perdido. As duas componentes do fascismo pós-fascista, a ecologia e o identitarismo, têm em comum a noção de narrativa e a simetria do decurso temporal, e assim sustentam em conjunto a mitologia da nossa época.

Aliás, a possibilidade de operar essa transformação mítica do tempo está implícita num dos aspectos em que o identitarismo prolonga o racismo do Terceiro Reich. Quando expus o carácter racial do identitarismo, mostrei que ele havia herdado do nacional-socialismo a noção de uma circularidade entre a biologia e a ideologia. Ora, a primeira parte deste percurso, pretendendo estabelecer uma relação causal entre certas características físicas e certas aptidões intelectuais, segue a direcção assimétrica do tempo, do passado para o futuro. Mas quando o percurso continua numa segunda parte, em que certas ideias e certos ideais provocariam a aquisição de outra biologia — espiritual, mas considerada não menos real, porque toda a realidade se resumiria ao plano simbólico — então está a inverter-se a marcha do tempo, dando existência ao que de algum modo deveria ter existido originariamente. Esta circularidade do percurso causal entre biologia e ideologia é inerente aos processos de selecção necessários à aplicação da política de quotas, por exemplo no movimento negro, quando se mencionam «pardos socialmente brancos», mas encontra-se também, de maneiras vincadas ou difusas, nos outros identitarismos. O exemplo talvez mais flagrante ocorre com a noção de trans. A cisão sexo / género e a convicção de que seja possível mudar de género pressupõem a segunda parte do percurso circular entre biologia e ideologia, porque se pretende que uma alteração de género implicaria a adopção virtual de outro sexo, refazendo assim idealmente aquilo que a natureza se esquecera de fazer fisicamente. Trata-se de obter um sexo que se supõe que deveria ter existido num passado que agora se corrige. O simulacro pode limitar-se à escolha de palavras e de vestuário ou pode ir mais longe e ocasionar mutações físicas acessórias, mas tudo se reduz a símbolos num cenário, ou seja, a uma narrativa. E é aqui, nesta narrativa de uma biologia espectral, que a imaginária simetria do tempo cria outro passado e que a construção de mitos assume uma das suas expressões extremas.

Aliás, a possibilidade de operar essa transformação mítica do tempo está implícita num dos aspectos em que o identitarismo prolonga o racismo do Terceiro Reich. Quando expus o carácter racial do identitarismo, mostrei que ele havia herdado do nacional-socialismo a noção de uma circularidade entre a biologia e a ideologia. Ora, a primeira parte deste percurso, pretendendo estabelecer uma relação causal entre certas características físicas e certas aptidões intelectuais, segue a direcção assimétrica do tempo, do passado para o futuro. Mas quando o percurso continua numa segunda parte, em que certas ideias e certos ideais provocariam a aquisição de outra biologia — espiritual, mas considerada não menos real, porque toda a realidade se resumiria ao plano simbólico — então está a inverter-se a marcha do tempo, dando existência ao que de algum modo deveria ter existido originariamente. Esta circularidade do percurso causal entre biologia e ideologia é inerente aos processos de selecção necessários à aplicação da política de quotas, por exemplo no movimento negro, quando se mencionam «pardos socialmente brancos», mas encontra-se também, de maneiras vincadas ou difusas, nos outros identitarismos. O exemplo talvez mais flagrante ocorre com a noção de trans. A cisão sexo / género e a convicção de que seja possível mudar de género pressupõem a segunda parte do percurso circular entre biologia e ideologia, porque se pretende que uma alteração de género implicaria a adopção virtual de outro sexo, refazendo assim idealmente aquilo que a natureza se esquecera de fazer fisicamente. Trata-se de obter um sexo que se supõe que deveria ter existido num passado que agora se corrige. O simulacro pode limitar-se à escolha de palavras e de vestuário ou pode ir mais longe e ocasionar mutações físicas acessórias, mas tudo se reduz a símbolos num cenário, ou seja, a uma narrativa. E é aqui, nesta narrativa de uma biologia espectral, que a imaginária simetria do tempo cria outro passado e que a construção de mitos assume uma das suas expressões extremas.

Chegámos assim ao âmago da questão. O identitarismo é, por si mesmo, um gerador de mitos e partilha, portanto, o carácter distintivo de todo o fascismo.

Saindo desse plano diáfano e assentando os pés na terra, as consequências são fatais. Se o mito se constitui como uma verdade alternativa, tanto no presente como projectada no passado, e se cada pessoa fica completamente cercada pelo cenário que constrói, ou que outros lhe constroem e ela aceita como seu, então desaparece o imprevisto provocado pelos novos factos e mesmo pela descoberta de factos de outrora esquecidos ou ignorados. O choque com o empírico fica anulado, porque os identitários se envolvem numa mitologia que os protege. Ora, as questões servem para meditarmos nelas como questões, um campo em aberto. É assim que a actividade científica prossegue, pondo em causa o que já se pensava, ocasionando inquietações e dúvidas, desconfiando das certezas. As perguntas são mais importantes do que as respostas, e a primeira coisa a fazer quando se obtém uma resposta é esforçar-se por transformá-la em pergunta. Mas isto é impossível para quem vive cercado de narrativas, geradas para corresponder aos desejos de cada identidade e para os preservar de qualquer contestação. Na esquerda do fascismo pós-fascista tudo está previamente explicado, e antes de as perguntas serem sequer formuladas já são conhecidas as respostas.

Este ensaio é composto por seis partes. Pode ler aqui a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte e a sexta parte.

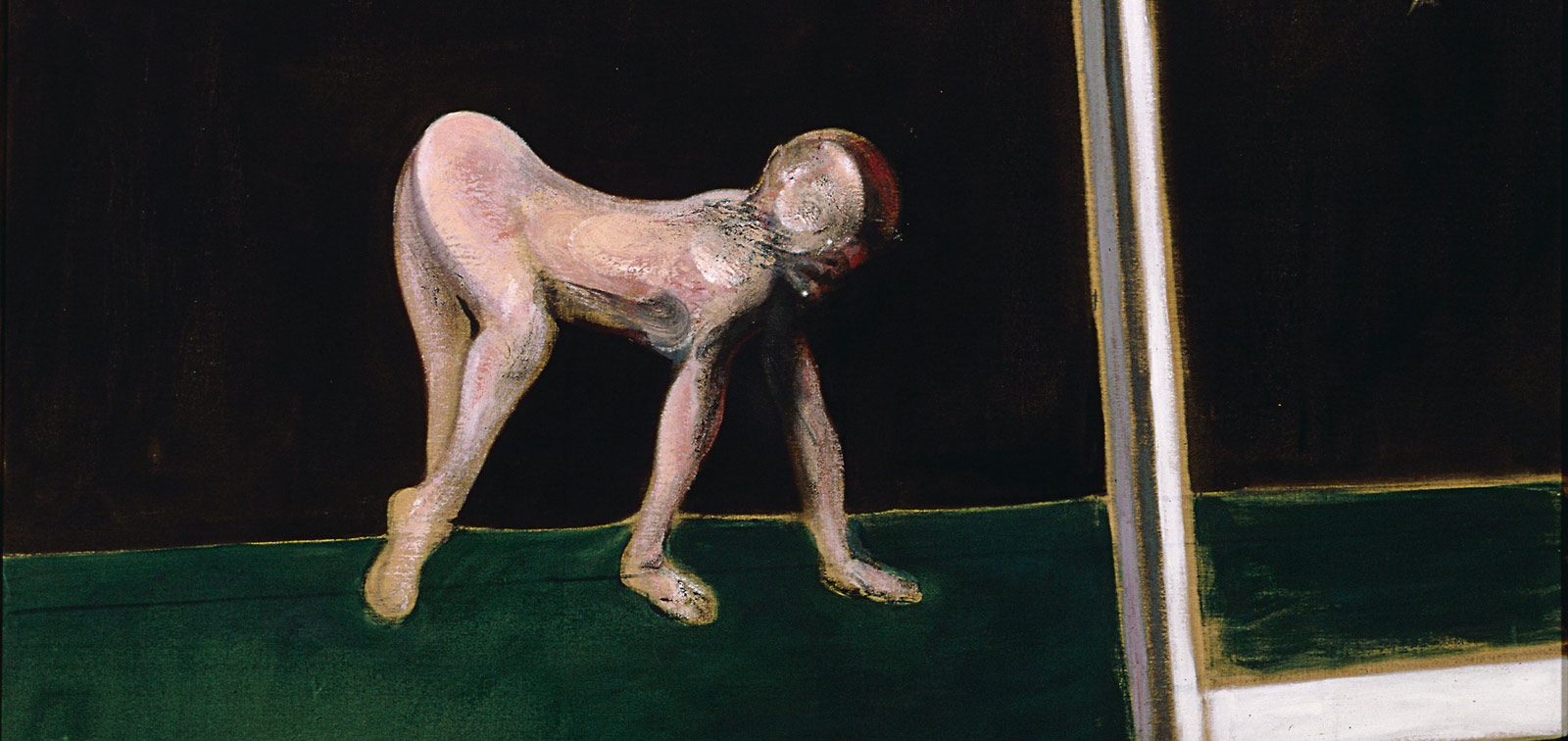

As obras que ilustram este texto são da autoria de Francis Bacon (1909-1992).

As obras que ilustram este texto são da autoria de Francis Bacon (1909-1992).

Olá João, essa série está realmente muito boa. Me fez pensar sobre como definir um autor como fascista. Não me refiro àqueles fascistas confessos e já canonizados como clássicos do fascismo, mas àqueles criptofascistas. Em seu método do entrecruzamento dos eixos institucionais, vertical/horizontal, exógeno/endógeno, conservador/radical, é possível formar uma topologia que permite enquadrar os mais diversos tipos de fascismo. Mas, estamos falando de movimentos e regimes. Ao falarmos de Ecológicos e Identitários, por mais que eu concorde com o caráter fascista de suas bases, programa político, etc., existem diferenças em seu interior. Digo, diferenças quanto ao tipo e à forma de aproximação com os diversos fascismos. Vejo que ao abordar os fascismos pós-fascistas você não aborda nenhum autor em específico, mas essas vertentes em seu movimento geral. No entanto, acredito ser importante também que futuros pesquisadores sejam capazes de demonstrar como este ou aquele autor contemporâneo especificamente flerte em menor ou maior grau com o fascismo. Para isso, vejo alguns caminhos que você nos deixa indicados:

1) análises comparativas entre formulações do fascismo clássico e das teorias em questão – Neste caso, é preciso ter algumas categorias e características que permitam tal análise (irracionalismo, misticismo, mitificação, estetização, etc.?);

2) entrecruzamentos entre temas e pautas da esquerda e da direita; entre biologia e cultura;

3) ser voltado à ação política, especificamente com a estratégia de ascensão social de novas elites (revolta dentro da ordem);

4) ligação com diversas formas de nacionalismo e suas variações identitárias;

5) Posições políticas e atuação concreta do autor, etc.

Enfim, elenquei aqui apenas alguns aspectos, mas há muitos outros. Se o seu objeto não fossem os movimentos mais gerais, mas a desmistificação de autores específicos, como você procederia? Até porque é muito comum nesses debates mais gerais começarem a querer salvar este ou aquele autor, e a criticarem a “generalização excessiva” das conclusões alcançadas. Existe uma grande lista de autores e correntes contemporâneas do pensamento social e filosófico contemporâneo, mas também das ciências naturais, popularizados na academia e nos movimentos sociais que estão carregados de fascismo. Isso dá um programa de pesquisa imenso, na realidade, muitos programas de pesquisa imensos, mas me parece uma tarefa intelectual e política fundamental a ser realizada. Se tiver algo a ponderar sobre isso, eu agradeço.

Saudações.

Irado,

Uma comparação ajuda a compreender a especificidade do fascismo no leque político. Quem quiser escrever uma história do marxismo ou do liberalismo ou do conservadorismo pode circunscrever-se à corrente política que está a analisar e só acessoriamente tratar da influência exercida pelas outras correntes. Assim, é possível traçar a genealogia de cada uma destas três correntes, em que existem reorganizações e transformações, mas sem que se assinalem quaisquer quebras ou interrupções. Passa-se o contrário com o fascismo, que não possui uma genealogia própria e permanentemente remete para as outras correntes políticas.

É isto mesmo que eu estou a afirmar quando defino o fascismo como uma revolta na ordem, quer dizer, um eco da esquerda (a revolta) no campo da direita (a ordem), com o inevitável movimento recíproco, um eco da direita no campo da esquerda. Por isso o fascismo não possui uma genealogia ininterrupta, mas é gerado continuamente ou em vagas sucessivas, de cada vez que a esquerda, nas suas novas formas, se cruza ou converge com as novas formas assumidas pela direita. É para marcar esta sucessão de gerações que eu falo de fascismo pós-fascista.

Um dos livros mais lúcidos sobre o fascismo, Qu’est-ce que le fascisme?, foi escrito em 1961 pelo fascista Maurice Bardèche, e ele antecipou o fascismo que haveria de vir: «Com outro nome, com outro rosto, e decerto sem nada que seja a projecção do passado, imagem de um filho que não reconheceremos». «Desde que a palavra fascismo não seja pronunciada», observou Bardèche naquela obra, «não faltam os candidatos ao fascismo». É este o fascismo pós-fascista, um fascismo que os fascistas de outrora poderiam não reconhecer e em que a palavra fascismo não é pronunciada. E não só no presente, mas na visão do passado também, porque, com efeito, desde que aquela palavra não se pronuncie, lê-se Céline, Ezra Pound, Cioran, Heidegger, Jung e tantos outros. Por isso eu insisto — vãmente, claro — que a esquerda leia os autores fascistas. Faço-o em vão porque essa esquerda necessita precisamente de não os ler. E por isso se divulga do fascismo uma noção convencional, que esconde tudo o que o fascismo teve de específico.

Outro aspecto que complica a questão é a ausência de homogeneidade no interior do fascismo. De certo modo, é um corolário do facto de o fascismo ser gerado no cruzamento entre esquerda e direita, dos ecos recíprocos de um campo no interior do outro. O losango desenhado pelos dois eixos, horizontal e vertical, permite um gráfico móvel, impossível num livro, mas que eu usava nas aulas. Consoante for maior ou menor o peso do campo conservador ou do radical, das milícias ou dos sindicatos, do partido ou das milícias, do exército ou das Igrejas, assim os lados do losango crescerão ou se reduzirão, de modo que raramente o losango será simétrico. Mas as consequências são ainda mais drásticas. A heterogeneidade no campo do fascismo não se compara com os expurgos realizados no interior do marxismo, porque não se tratou apenas de cisões, mas de verdadeiras guerras. Os casos da Roménia e da Áustria são exemplares, mas também os do Japão e da Hungria.

Afinal, eu procuro com os meus estudos sobre o fascismo o mesmo que tentei com tudo o mais que escrevi — deixar a obra em aberto, para que possa ser continuada por outros, usando caminhos diferentes se quiserem, e em direcções diferentes. É aqui que as suas perguntas se enquadram, não para serem respondidas por mim, mas por outras pessoas, por exemplo, por você mesmo.

LATIM ESPÚRIO

nolite te bastardes carborundorum

Sim João, a ideia é justamente essa, dentro das minhas limitações. Espero que mais gente se empenhe nessa tarefa, pois todo ano é uma enxurrada de novos modismos nas ciências humanas (não só), todos eles contaminados de alguma forma por concepções fascistas, invariavelmente: pós-modernos, pós-estruturalistas, pós-humanistas, decoloniais, etc., bem como suas variações ecológicas e identitárias. Grande abraço. Sigamos.

Quem se interesse pela construção de mitos e pela reversibilidade do tempo deve ler uma obra que Gore Vidal publicou em 1992, Live From Golgotha.

Depois de ler o ensaio, lembrei da ideia sobre o futuro é ancestral, que difundida por Ailton Krenak.

Por que o futuro é ancestral? ( google)

É tempo dos povos indígenas, é tempo da diversidade. Só se pode pensar em solução para o futuro se a gente tiver sabedoria e chegar um pouco para trás. A ancestralidade marca um ponto importante, sobretudo para pensarmos as soluções para as crises climáticas. ( remete a uma entrevista , https://www.otempo.com.br/especiais/indigenas-de-minas-vozes-e-faces/liderancas/o-futuro-e-ancestral-ou-nao-sera-diz-celia-xakriaba-1.2848578 )

pesquisando me deparo com essa frase:

“Se você esquecer, não é proibido voltar atrás e reconstruir”

Provérbio africano

Caro Irado,

Seu comentário me lembrou algo. Poderia falar um pouco sobre as perspectivas decoloniais e pós-coloniais no meio da esquerda? O que são elas, o que elas teriam a ver com a esquerda (segundo seus defensores), e como essas perspectivas se relacionam com o fascismo pós-fascista de que o João fala? Pergunto por falta de conhecimento mesmo, pois não sei nada do assunto, embora veja esses termos saltando aqui e acolá.

Um abraço!

Antonio

JB DIXIT: “Um dos livros mais lúcidos sobre o fascismo, Qu’est-ce que le fascisme?”

https://library.lol/main/D57DDC60C7CB4A328EDFF705DD8AF8C8

CARALHOBUS!!!

Olá Odilon, tudo bem? Já que a pergunta veio para mim, vou tentar ajudar. Para entender essa questão a partir da perspectiva aqui discutida, vale ler o Cap 2 – “Terceiro mundo”, do Vol. 6 da nova versão do Labirintos do Fascismo, do JB. Ali você verá em profundidade os antecedentes disso que se está chamando de “Pós-Colonial” e “Decolonial”. São perspectivas que têm sua origem nessas relações históricas complexas entre os fascismos clássicos (Alemanha, Itália e Japão, principalmente) e os movimentos anticoloniais, articulados num quadro nacionalista, muitas vezes, com partidos e movimentos da extrema-esquerda dos países colonizados, em suas vertentes maoístas (China) e stalinisistas (URSS), geralmente. JB mostra como a noção fascista clássica de “Nação Proletária” criada por Corradini evoluiu para a noção de “Mundo”, no caso, o “Terceiro Mundo”, um bloco de “nações proletárias”, que se organizou geopoliticamente com a Conferência de Bandung, em 1955. JB mostra ainda como e economista fascista romeno Manoilescu desenvolveu as bases de uma teoria econômica que interpretava a desigualdade nas trocas comerciais entre nações, como “exploração”, em sentido marxista. Teoria esta que influenciou a política econômica da CEPAL, com as formulações de Raul Prebisch e sua Teoria da Dependência na América Latina, mas não apenas. Com o pós-Guerra e a independência da grande maioria das colônias, surgiram correntes que passaram a analisar essas novas configurações “pós-coloniais”, especialmente de uma perspectiva culturalista, influenciada pelo “pós-estruturalismo” francês. Surgiram o “pós-colonialismo”, os “estudos subalternos”, os “estudos culturais”, etc. de Stuart Hall, Spivak, etc. Com a fragmentação identitária pós-moderna, a “nação proletária”, que se transformou em “terceiro mundo” e em “periferia”, se transmutou agora para uma miríade de novas identidades. As correntes “pós-coloniais” tem como foco as chamadas “diásporas”, especialmente os movimentos migratórios de populações das antigas colônias em direção às antigas metrópoles, especialmente negros “afro-caribenhos”, mas não apenas, preocupados com o que chamam de “hibridismo cultural”, etc. Em geral reproduzem todos os cacoetes pós-modernos, de anti-modernidade, subjetivismo, anti-classismo, etc. e romantizam as culturas chamadas “subalternas”. Bem mais virulento, o “decolonialismo” se originou na América Latina nos anos 1990, com o surgimento do Grupo Modernidade/Colonialidade, a partir do que eles chamam de “giro decolonial”. São em sua maioria antigas figuras das teorias da dependência, como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, entre outros. Estes defendem que a Modernidade começou com a invasão das américas pelos espanhóis em 1492 e, como ela, o Colonialismo. Eles colocam num mesmo balaio o capitalismo, a modernidade, a colonização, o patriarcado e o racismo, como sendo dimensões de um mesmo processo histórico de dominação centrado no racismo e no etnocentrismo, para eles, inerente ao pensamento filosófico e social iluminista e racional. Para eles, assim como para todos os revolucionários-conservadores pré-fascistas, tudo começou com Descartes, a quem desprezam profundamente. Também reivindicam Bandung como um marco histórico, um dos grandes antecedentes do “giro decolonial”, o que explica bastante coisa. Assim como os “pós-coloniais”, eles entendem que a colonização não terminou com o fim do sistema colonial, mas criticam essas correntes por considerarem-nas ainda “eurocentradas”. Eles chamam de “colonialidades” (do poder, do saber e do ser) esse processo de mutação/permanência do colonialismo, sob uma nova roupagem de dominação cultural. Reivindicam as tradições dos povos pré-colombianos e povos indígenas das Américas, tratando-as como cosmologias e ontologias encerradas em si mesmas, contra a cultura ocidental, sempre dominadora, “ecocida” e “epistemicida”. Trabalham com a noção de “sistema-mundo” e transformaram o “terceiro-mundo” em “Sul Global”, com grande ajuda de Boaventura Souza Santos. Defendem a contraposição de “saberes tradicionais” e mitos, em relação ao conhecimento racional e científico, etc. Têm suas próprias vertentes ecológicas e feministas “decoloniais”, ainda mais irracionalistas. Enfim, inúmeras características do fascismo pós-fascista elencadas pelo JB, sendo claramente um desdobramento atual desses entrecruzamentos todos, uma verdadeira barafunda reacionária que se apresenta como “esquerda”. Estou meio na corrida aqui, gostaria de ter elaborado melhor, mas resumidamente é isso.

Saudações.