Por Denilson Cordeiro

Agradeço aos amigos Silvio Rosa Filho e Eduardo Socha pela possibilidade de conversar, ainda que por email, sobre algumas das ideias deste texto e pelos comentários, observações e sugestões valiosas que, gentilmente, me apresentaram.

“É quase o símbolo da crise cultural brasileira

que cineastas, poetas, romancistas, homens de teatro,

artistas plásticos tentam resolver pelo populismo,

que é a manifestação cultural do presente momento social e político do Brasil”.

[Jean-Claude Bernardet, “Marginalismo”, in: Brasil em tempo de cinema, p. 52]

“Também no âmbito da superestrutura,

a aparência não é apenas o ocultamento da essência,

mas deriva forçosamente da própria essência”.

[Adorno, “Sobre o caráter fetichista na música e a regressão da audição”, in: Indústria cultural, p. 70]

Com ou sem razão, não importa, o público leitor espera muito de um livro novo quando o autor é escritor famoso, premiado e, tanto mais, quando também é cantor, compositor e intérprete de renome internacional como Chico Buarque de Holanda. Talvez seja até caso exclusivamente brasileiro, um escritor que tenha antes construído carreira profissional como músico e tenha chegado a tamanho sucesso. A esperança nesse caso parece ter vigência com base em um tipo de promessa imaginária que condiciona, às vezes, exigências excessivas; por outra via, como costuma acontecer, o anúncio do livro desencadeia uma enxurrada de juízos laudatórios que, outras vezes, dispensam seus arautos da leitura, na mesma proporção da adesão dogmática e obnóxia de que resultam.

O fato é que, sobretudo no Brasil, lemos o músico, mais do que ouvimos o escritor. E isso talvez pela história de constituição da obra artística que atingiu fama, primeira e preponderante, nos discos e palcos, enquanto a literatura seguia no gabinete e na biblioteca, à distância regulamentar da popularidade e da consagração musical. Por isso, o público diante dos livros de Chico Buarque está em busca de confirmar nos livros a sugestão crítica, o protesto político, a denúncia social e a habilidade artística de letras como “Construção”, “Meu caro amigo”, “Apesar de você” e tantas outras. E alguns contos desses Anos de chumbo confirmam, em parte, essa intenção. A filha de Cida “já foi nascendo com cara de fome”; não dirá o menino narrador do conto “Anos de chumbo” ao pai militar: “Quando chegar o momento/ esse meu sofrimento/ vou cobrar com juros, juro”? O conto “O sítio” expressa algo da letra da canção “Bastidores”: “Voltei correndo ao nosso lar/ voltei p’ra me certificar/ que nunca mais vais voltar/ vais voltar, vais voltar”.

Pode ser de menor importância na economia destas considerações, mas gostaria de abordar parte da materialidade do livro, pois a solução editorial foi, certamente, planejada para atingir tanto o público do músico, quanto o do escritor, que, não raro, coincidem, e, por isso, lançou mão de um tipo peculiar de apelo nostálgico ao convocar os anos dourados de oposição aos anos de chumbo, e, com isso, a juventude desse mesmo público. O destaque do título do último conto como título do livro não poderia ser mais acertado nesse projeto “chega de saudade” e talvez o formato de bolso, pelo tamanho, a mancha tipográfica e com fonte de boa legibilidade lembram as soluções dos famoso livres de poche da coleção Folio/Gallimard, mesmo contrastando com a capa dura, o que talvez seja algo como o prêt-à-porter resistente, durável e conveniente às estantes das stores em portos, aeroportos, rodoportos, quiosques e magazines afins.

É sempre útil e providencial precavermo-nos contra o cinismo típico das classes média e alta, na sua versão de verniz cultural, cujo risco Adorno lembrou e frisou algo no texto “O esquema da cultura de massas” (p. 164) acerca dos fenômenos editoriais absorvidos pela indústria cultural e transformados em best-seller. “Quanto aos romances de crítica social que transitam pela maquinaria dos best-sellers, não se pode mais distinguir até que ponto espelham com intenção de denúncia as atrocidades sociais ou servem como diversão para um público que na verdade aguarda algo similar aos circos romanos”. O problema aqui, portanto, concerne ao público e é antes de recepção da obra, de como não deveria ser lida, e menos sobre como o autor pretendeu apresentá-la. Aprender a ver o mundo é, sobretudo, aprender a lê-lo.

Ao nos depararmos, portanto, com o título e o nome do autor, fãs, intelectuais, ex- militantes, militantes, seguidores, fiéis e admiradores reconhecemos a grande conjunção que sonhamos como militância política (alternativa), ideal artístico (libertário), antídoto social (simbólico) ou frente de resistência (efetiva) à catástrofe política, social e econômica, no passado e no presente. Sentimo-nos, enfim, concernidos, contemplados, justificados e talvez até reabilitados, mesmo que, rigorosamente, o mundo e o Brasil continuem plenos no que Oswald de Andrade chamou de “o sistema de Babilônia”.

Contudo, circunscrito o mimo da convocatória, sobretudo, aos costumeiros gatos pingados da classe alta, aos minguados diletantes intelectuais de classe média, a uns poucos remediados da classe baixa, a uma ninharia de pobres e a nenhum miserável.

Se, pelo que consta na biografia do autor como apêndice ao volume, Chico decidiu-se pela carreira musical quando do lançamento, em 1959, do disco Chega de saudades, de João Gilberto, isso pode dar notícia de como Chico se mantém atento à criação artística de qualidade, segundo seus próprios critérios, e do quanto colhe nisso a inspiração para projetar o passo seguinte. Talvez não seja exagero supor que com a literatura que pratica algo semelhante tenha ocorrido, tanto como dramaturgo (a meio caminho entre o texto, a canção e a performance teatral), quanto como romancista e contista. Nesse caso de Anos de chumbo e outros contos, poderíamos considerar inclusive contistas/cronistas contemporâneos do pai da bossa nova. E as preferências, modelos e inspirações de Chico parecem estar presentes nesses textos de Anos de chumbo.

Em resenha para a Folha de S. Paulo, por ocasião do lançamento do livro, ano passado, Alcir Pécora destacou algumas das importantes referências de Chico Buarque: Rubem Fonseca, José Agrippino de Paula, Sérgio Sant’Anna, Dalton Trevisan.

Acrescento ainda a prosa das crônicas de Drummond e a crueza e brutalidade das formulações de Nelson Rodrigues, a narrativa policial de Luiz Alfredo Garcia Roza e a prosa urbano-antropológica da quebrada de Paulo Lins. Gostaria, neste texto, de referir algumas dessas aproximações suplementares (Drummond, Nelson Rodrigues, Luiz Garcia Roza e Paulo Lins) e, se possível, destacar algumas das peculiaridades do autor de Anos de chumbo e outros contos.

Sabemos que um dos critérios de exame das obras, sejam artísticas, sejam críticas, é a capacidade do autor de convencer os críticos e os artistas sobre a devida e consistente inserção, em determinada tradição, do que propõe e torna público. Qualquer novidade de perspectiva não interessa a priori, portanto, se não for um modo de expressar uma filiação e um certo ar de família. Não se trata de manifestar uma interpretação se não estiverem mais ou menos claras as raízes às quais se vincula. Essa é basicamente a condição oposta àquela do leitor ingênuo elogiado, certa vez, pelo crítico Augusto Meyer. Porque o leitor tarimbado, se pudermos contrapor assim, não se deixa enganar pelo enredo, pela maquiagem do beletrismo, porque está, permanentemente, alerta para profundidades mais essenciais. A bem dizer, o leitor tarimbado basta-se a si mesmo.

E o que isso tem a ver com o livro de Chico Buarque? Quase tudo, porque sendo da geração que é; tendo participado do que participou e participa, política e artisticamente; sendo filho e irmão de quem é; tendo a idade que tem e o comprometimento que chama para si, então nada mais lícito, ao que parece, do que esmiuçar, segundo o leitor experiente, o que e como se expressam e reverberam na obra essas filiações. Mas eu gostaria de combinar o cacoete de pretender ser tarimbado e experiente que os hábitos de escola e talvez de gênero me exigiram com algum residual (se não for ilusório) ponto de vista ingênuo, do leitor que participa e se entrega às superficialidades que a história conta. Afinal, já disseram com mais elegância e autoridade que qualquer comentário sobre literatura redundava em um tanto de autobiografia.

Na ordem de apresentação, os oito contos (oito vezes favela?) de Anos de chumbo são: “Meu tio”, “O passaporte”, “Os primos de Campos”, “Cida”, “Copacabana”, “Para Clarice Lispector, com candura”, “O sítio” e “Anos de chumbo”. Se for aceitável reduzir os enredos, respectivamente, às seguintes formulações: A menina prostituída pela família, O grande artista canalha, A vida miserável dos meninos, A vida desgraçada da mendiga grávida, Tortura e delírio, Obsessão e desvios de um jovem/velho fã, Desventuras de um casal na floresta escura, Horror e tristeza nos anos de chumbo, então, acrescentando o fato de que sete desses contos se passam na cidade do Rio de Janeiro e “O sítio”, apesar de em cidade serrana, tem a vida citadina das personagens como referência, resulta o conjunto em histórias urbanas de miséria material (dos pobres) e miséria espiritual (dos endinheirados). O leitor ingênuo se compadece com o que a pobreza acarreta a uns e outros.

Penso que todas essas histórias aceitariam bem a vinculação com o título de Nelson Rodrigues, “A vida como ela é…”. A fórmula se disseminou tanto a partir do jornal e pela fala que virou sinônimo de realidade, de crueza ou brutalidade que caracterizaria profundamente a vida, sobretudo, para além dos estreitos limites de percepção da existência média urbana, dos seus escrúpulos morais enrubescidos, com direito a três refeições por dia. Mas parece que a influência de Nelson Rodrigues em Chico Buarque tem um limite político, o que no caso deste implica na necessidade de acautelar-se, enquanto aquele se sentia autorizado a espinafrar quem estivesse em posição diferente, vide os tremendos excessos e preconceitos que cultivou e manifestou sem papas na língua. O tema da sexualidade em Anos de chumbo, por exemplo, é fixado a partir da exclusiva heteronormatividade, os palavrões são comportados, a desigualdade é esquematizada e a violência é estilizada [1].

Em Fala, amendoeira, de 1957, Drummond escreveu uma crônica, “por iluminação poética”, contando como recebeu, juntamente com o amigo Abgar Renault, Greta Garbo no Grande Hotel, em Belo Horizonte. Segundo Drummond, “Greta viajou incógnita pela América do Sul, possuída de tedium vitae, e foi dar com sua angulosa e perturbadora figura na capital mineira”. Greta estava cansada dos muitos papéis cinematográficos e, segundo o poeta-cronista, “gostaria de ficar entre vocês para sempre, tirando leite das vaquinhas num sítio em Cocais”. José Agrippino de Paula publicou em 1967 o romance Panamérica, no qual o personagem narrador convive com celebridades do cinema americano e alguns americanizados. No conto “Copacabana”, Chico junta tudo isso e concebe, pela rota delirante do narrador, uma variedade entre escritores, cineastas, cantores atores e atrizes, dentre as quais se destacam Ava Gardner e Romy Scheider na admiração do narrador, porém, com mão de gato treinada em outros telhados políticos, apresentou esses ingredientes na sugestão do mais perverso instrumento de qualquer ditadura, a tortura [2].

O psicanalista e escritor Luiz Alfredo Garcia Roza notabilizou-se como autor de romances policiais em fins dos anos 90, com a estreia de O silêncio da chuva. Uma das características marcantes da literatura de Garcia Roza é tanto o recurso a célebres autores e autoras de romances policiais (Doyle, Christie, Chandler, Poe, Hammett, James etc.), pelo tipo do detetive simpático e temperamental (ora cultivado, perspicaz, paciente, ora brutal, violento e impulsivo, mas quase sempre certeiro), quanto pelo que talvez seja uma das marcas do gênero, embora não seja regra, o fato de se desenrolarem em cenários urbanos. Um dos tipos sociais representados nos livros de Garcia Roza é o do mendigo conhecedor em minúcia de todos os recônditos de Copacabana.

Para a conta dessas aproximações, não valeria nada se não tivesse semelhança com a vida e as condições dramáticas da vida de Cida, personagem de Chico, rainha e esposa do imperador de Labosta, cuja filha, Sacha, tem o mesmo nome de outra princesa, filha da célebre “rainha dos baixinhos”. No caso do nosso autor, contudo, o traço distintivo é que o foco está todo na personagem, e apenas subsidiariamente no narrador que a acompanhada e é, por ela, tomado, às vezes, como policial, espião e advogado, sem que ele desminta. A praça Antônio Callado, onde ela “mora”, no início, desaparece ao final como lugar público, passando ao domínio, com participação da prefeitura, do interesse apenas dos moradores dos edifícios nos arredores. A loucura da personagem é completamente desamparada. Não há Estado, apenas proprietários e, neste caso, a solitária desabrigada.

Combina-se a isso um modo narrativo que Paulo Lins desenvolveu a partir da formação em antropologia e que comparece como recurso em Cidade de Deus, cuja base está em esmiuçar a vida na pobreza, acompanhando a dinâmica das comunidades, entrevistando moradores sobre os assuntos mais problemáticos e conquistando a confiança a ponto de poder entrar na casa das pessoas, como narrador, como membro participante da pobreza carioca, o que fornece a base da legitimidade e consistência que a pesquisa antropológica busca. Paulo Lins deu forma literária ao conteúdo social com conhecimento de causa, e uniu um tanto da própria vida, pessoal e acadêmica, quanto outro tanto da tradição literária. Há pouquíssimos personagens em Cidade de Deus cuja condição de vida não é devassada pela câmera narrativa. Talvez não seja à toa destacar um dos que escapam a essa invasão consentida, o branco Sandro Cenoura. No conto “Os primos de Campos”, o narrador em primeira pessoa, como em Cidade de Deus, dá depoimento sobre as próprias vergonhas, as mazelas que sofre com a enurese, sobre medos e dúvidas, e leva o leitor à porta entreaberta do quarto da mãe, onde está nua com o namorado policial. Os primos poderiam ser da Cidade de Deus.

No conto de Chico, contudo, o menino que conta a história usa formulações algumas vezes inverossímeis. Por exemplo, sabemos que ele é admirador do irmão e frequentador dos jogos na praia, mas quando o irmão passa a treinar no campo do Fluminense, e depois quando o mais novo consegue autorização para assistir ao treinamento, escreve: “E eis que me é dado ver, da beira do campo de Xerém, a técnica peculiar que ele [o irmão] desenvolveu para penetrar a defesa adversária”. Imagino algum personagem de Cidade de Deus ouvindo esse moleque: “Tá de brincadeira, cumpadi?” Outro exemplo, um pouco antes, para dar a notícia de que o irmão tinha sido aprovado na peneira do Fluminense, escreve: “É escusado dizer que meu irmão foi aprovado de cara nos testes”. Ora, ora, companheiro, isso é modo de dizer? Quando mais adiante esquece a morte do primo mais novo, reflete: “Não é a primeira vez que apago da memória um acontecimento extraordinário, incompreensível, mais ou menos como se esfuma aos poucos um sonho de que acordamos sobressaltados”. Esse mesmo menino que apesar de flagrar a mãe com o policial e a namorada com o primo mais velho “não acredita muito nisso”, como repete. Não nos convence nem de ser ingênuo, nem de ter aprendido a escrever apenas com dicas da namorada. De todo modo, estão presentes nesse conto os mesmos elementos dos demais: policiais, tortura, milícias, miséria, ausência de direitos, violência e desamparo.

Duas características se destacam de Anos de chumbo, o tempo em ruínas pela ênfase no que os anos 60/70 chamam de “Poder jovem”, de onde ganharia espaço público a relevância da juventude, mesmo que as histórias não estejam circunscritas a essa época, o título, de algum modo, enfeixa-as em um tipo de imaginário e permite uma hipótese de vinculação entre passado e presente, mas já não como nascedouro de expectativa, senão como exato oposto, o do novo tempo do mundo. E não é nada desprezível que os pobres e a pobreza apareçam e protagonizem, direta ou indiretamente, as histórias. Há um tratamento peculiar que se tornou possível somente pelo acúmulo de experiências da tradição artística, política e histórica da qual Chico se beneficia e materializa em grande estilo de fluência narrativa, de apelos à sensibilidade e à inteligência, de sofisticação na construção das tramas e de formulações lancinantes ao pensamento.

A meu ver, alguns dos traços distintivos poderiam ser assim esboçados: as histórias deste livro desenrolam-se no tempo e no espaço da violência, tempos de ditadura e espaços de tortura; a prosa urbana é aqui politizada e seus aspectos em cada conto confluem para vincular as histórias; não se recorre a nenhum tipo de exotismo natural ou social e de cidade maravilhosa, e o Rio, nessas histórias, é uma cidade submersa no desastre político, passado e presente, por isso, nada no livro pode ser edificante, a regra é fratura exposta nos escombros de uma democracia que não decolou, onde a canalhice e a violência são, essas sim, regras amplas, gerais e democráticas. Talvez essa possa ser uma amostra da vida como ela tem sido (e a destreza literária não nos distrai), mas como não deveria continuar sendo, e se continuar, somos todos e todas desde já participantes ativos, portanto, em certa medida autores, cúmplices e corresponsáveis, chamem como quiserem, pela vigência da dramática miséria social e política, seja a que não tem onde morar ou o que comer, seja a que se preocupa com o passaporte alheio ou se a dieta será vegetariana.

Como muitos reconheceram, com ou sem exagero, Anos de chumbo é um daqueles livros que, uma vez lido, dificilmente conseguimos afastar o pensamento dos problemas que ele colhe e enquadra literariamente.

Notas

[*] Denilson Cordeiro é professor de Filosofia na Unifesp, no Departamento de Ciências Exatas e da Terra, campus Diadema.

[1] Em Brasil em tempo de cinema, Jean-Claude Bernardet, tecendo considerações sobre o filme Cinco vezes favela, especialmente, referindo-se ao segundo episódio, “Zé da Cachorra”, escreve a respeito da caracterização da condição privilegiada do grileiro grã-fino: “Um filme de esquerda que vai buscar sua concepção da alta burguesia em Nelson Rodrigues. Trata-se de expor os grã-finos à depreciação pública. Essa visão ingênua e nada realista do grã-finismo resulta da exclusiva imaginação dos autores e não esconde a secreta aspiração, que permanece viva em qualquer grupo pequeno-burguês, de algum dia alcançar esse nível de vida. […] Atrás dessa sátira epidérmica, a burguesia permanece intacta, sem um arranhão.” Eis o limite político na perspectiva dos cineastas de esquerda que Bernardet identifica e estuda em relação à burguesia, neste caso, principalmente, a industrial. Devo a lembrança deste trecho a Silvio Rosa Filho.

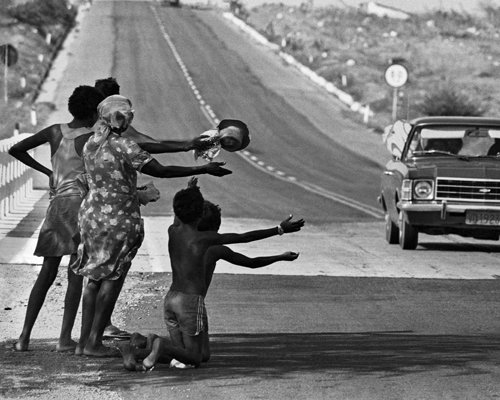

[2] Eduardo Socha entrevê no conto “Copacabana” e na centralidade do tema da tortura uma decisiva chave de compreensão e de interpretação do livro. A imagem da capa desta edição, de Solange Pessoa, no que contém de sugestão de uma pessoa se contorcendo e, ao que parece, confinada a contragosto, talvez possa ser compreendida no mesmo sentido dessa hipótese sobre a tortura.

As fotografias que ilustram o texto são da autoria de Juca Martins (1949-).